Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

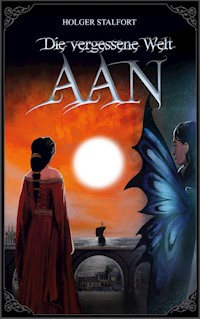

Die vergessene Welt Aan Robin, 17 Jahre alt, lebt in Hamburg und führt bis dahin das Leben eines ganz normalen Jugendlichen. Als er auf dem Nachhauseweg von der Schule angefahren wird, verändert dieses Ereignis sein ganzes Leben. Er erwacht in der Welt Aan, wo er fortan um sein Leben kämpfen muss. Prinzessin Eleon von Aan, die durch Robin gerettet wird, führt ihn in das Große Haus des Königreiches Mittellande ein. Am Hof merkt Robin schnell, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint. Intrigen und Verrat stehen dem jungen Glück von Beginn an im Weg, während der große Krieg um den Thron von Aan und dessen Geheimnis beginnt. Zugleich erwachen die Feen des Lichts und der Dunkelheit, die die Menschen vergessen und nur aus Erzählungen längst vergangener Zeiten kennen. Mit Robins Erscheinen ist der letzte Erbe einer uralten Dynastie, deren Thron seit Mondjahrhunderten verwaist ist, zurückgekommen in die Welt der Magie, Menschen und Feen. Die vergessene Welt Aan ist das erste Werk um Robin und Eleon. Es entführt den Leser in die Welt von Aan, während in der Gegenwart die Kriminalpolizei Robins Tod aufzuklären und der Vatikan das Geheimnis des blauen Mondsteins zu enträtseln sucht. Eine Suche, die in das Jahr 1352 führt und nach und nach Einblicke in die Zeit des 2. Zeitalters von Aan gewährt, wo der Ursprung für Robins Blutlinie liegt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 721

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robin, 17 Jahre alt, lebt in Hamburg und führt bis dahin das Leben eines ganz normalen Jugendlichen. Als er auf dem Nachhauseweg von der Schule angefahren wird, verändert dieses Ereignis sein ganzes Leben. Er erwacht in der Welt Aan, wo er fortan um sein Leben kämpfen muss. Prinzessin Eleon von Aan, die durch Robin gerettet wird, führt ihn in das Große Haus des Königreiches Mittellande ein. Am Hof merkt Robin schnell, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint. Intrigen und Verrat stehen dem jungen Glück von Beginn an im Weg, während der große Krieg um den Thron von Aan und dessen Geheimnis beginnt. Zugleich erwachen die Feen des Lichts und der Dunkelheit, die bei den Menschen in Vergessenheit geraten sind und die diese nur noch aus Erzählungen längst vergangener Zeiten kennen. Mit Robins Erscheinen ist der letzte Erbe einer uralten Dynastie, deren Thron seit Mondjahrhunderten verwaist ist, zurückgekommen in die Welt der Magie, Menschen und Feen.

Die vergessene Welt Aan ist das erste Werk um Robin und Eleon. Es entführt den Leser in die Welt von Aan, während in der Gegenwart die Kriminalpolizei Robins Tod aufzuklären und der Vatikan das Geheimnis des blauen Mondsteins zu enträtseln sucht. Eine Suche, die in das Jahr 1352 führt und nach und nach Einblicke in die Zeit des 2. Zeitalters von Aan gewährt, wo der Ursprung für Robins Blutlinie liegt.

Königreiche und Familienstammbäume der Großen Häuser vonAAN

Dunkellande

Feenlande

König Thorsis & Königin Tandra

Königin Ailianne

Koldor & Thara

Merena & Androme

Nordlande

Südlande

Königin Sara & König Thorm

König Hiastir & Königin Aryja

Astrid

Sera, Algor, Sirra,

Surra, Amgor & Argon

Ostlande

Westlande

König Iranus & Königin Theresa

König Atos & Königin Eferia

Irus, Ira

Argos, Randos & Famos

Mittellande

Seenlande

König Angantyr & Königin Eleonora

König Angor & Königin Marian

Ragan, Lydia & Eleon

Leander & Leor

Vergessene Lande

Robins Familie

Thron unbesetzt

Chris & Cornelia von Mer

Robin

Inhalt

Prolog

Hamburg

Mittellande

Hamburg

Mittellande

Mittellande

Mittellande

Nordlande

Mittellande

Mittellande

Hamburg

Mittellande

Hamburg

Mittellande

Hamburg

Orpheum

Mittellande

Hamburg

Mittellande

Dunkellande

Seenlande

Nordlande

Mittellande

Ostlande

Mittellande

Nordlande

Mittellande

Nordlande

Südlande

Mittellande

Dunkellande

Nordlande

Mittellande

Mittellande - Grenzgebiet nach Dunkellande

Mittellande

Westlande

Nordlande

Mittellande

Hamburg

Westlande

Auf dem Ozean nach Mittellande

Mittellande

Hamburg im Jahre des Herrn 1352

Mittellande

Rom

Mittellande

Mittellande - Versammlung im Rat der Großen Häuser

2. Zeitalter von Aan vor sehr langer Zeit...

Hamburg im Jahre des Herrn 1352

Mittellande

Nordlande

Dunkellande

Mittellande

Vergessene Lande

Südlande

Nordlande

Westlande

Nordlande

Hamburg

Westlande

Nordlande

Seenlande

Hamburg

Feenlande

Westlande

Hamburg

Feenlande

Nordlande

Seenlande

Westlande

Feenlande

Mittellande

Dunkellande

Nordlande

Westlande

Hamburg

Hamburg im Jahre des Herrn 1352

Südlande

Dunkellande

Ostlande

Seenlande

Feenlande

Vergessene Lande

Rom

Hamburg im Jahre des Herrn 1352

Mittellande

Westlande

Vergessene Lande

Nordlande

Westlande

Hamburg

Dunkellande

Vergessene Lande

Seenlande

Dunkellande

Epilog

Wer tiefer in die Welt von Aan eintauchen will, kann sich mit meiner Spotify Playlist in die passende Stimmung begeben.

Aan Book 1: Forgotton World

Bereits erschienen:

Die vergessene Welt Aan

Die Feen von Aan

Besuche mich auf Instagram:

h.stalfort (@stalfort_aan)

Für Claudia, Tilo & Jula.

Das Warten hat ein Ende.

Der Anfang in die Welt von Aan ist gemacht.

VersaEmerge Clocks ‚As we sleep, we walk‘1

Die vergessene Welt Aan

Erstes Buch

Prolog

5. Zeitalter von Aan, 98. Mondjahrhundert, 27. Mondphase

Leichter Nebel trieb über der ruhigen See und die Wellen schwappten gegen die drei Fischerboote, die zu dieser frühen Stunde auf dem Meer unterwegs waren. Die Fischerboote waren einfache Einsegler, die für seichte Gewässer in Strandnähe gebaut waren und mit denen keine Fahrten weit hinaus auf das offene Meer möglich waren. Wenn die Wellen gegen die Schiffsplanken schlugen, hallte ein leises Klatschen zurück. Dichter grauer Nebel waberte über das Meer und die aufgehende Morgensonne hatte es schwer sich gegen diesen durchzusetzen. Hin und wieder durchbrachen kreischende Möwen die Stille.

Es war die beste Zeit des Tages für den Fang. Die Seemänner auf den Booten waren Fischer aus Ostlillie, der Hauptstadt des Königreiches Ostlande, und hatten den Hafen sehr früh, noch vor dem Sonnenaufgang, verlassen. Die Fischer fuhren, seit sie Kinder waren, zur See. Sie hatten die Fischerei von ihren Vätern erlernt, die wiederum bei ihren Vätern in die Lehre gegangen waren und ihre Tradition wie viele andere an die nächste Generation weitervererbten. Ihr Alltag bestand aus einem Ritual an Wiederholungen, Tag ein, Tag aus. Der Fisch musste früh gefangen werden, damit er dann später auf dem Markt der Stadt verkauft werden konnte. Die Fischer lebten in Ostlillie von dem, was das Meer ihnen schenkte. Harte Arbeit für einen Lohn, der die Bäuche immer füllte und ihnen ein auskömmliches Leben ermöglichte.

Ihr Fang war heute äußerst erfolgreich verlaufen. Jedes ihrer eingeholten Netze war voller Fisch und ein salziger Geruch füllte die Nasen der Männer an Bord. Sie waren gerade dabei ihr letztes Fischernetz einzuziehen, als Mat und Olf den Widerstand des Netzes spürten, das sie über die Bootswand zogen.

„Das muss ja ein kapitaler Bursche sein! Zieh an, Olf. Hilf ihm, Ruam! Auf drei! Eins, zwei, drei: Pull!“

Sie zogen und zogen und das Netz kam Masche um Masche aus den dunklen Fluten zum Vorschein. Gemeinsam schafften sie es schließlich das Netz über die niedrige Bootswand in ihr kleines Boot zu ziehen, wobei unzählige Fische auf die feuchten Holzplanken klatschten und im Netz zappelten.

„Was ist das da in unserem Netz, Olf?“

„Keine Ahnung, Ruam.“

Olf kniete sich nieder und schlug das Netz mit seinen nassen Händen auseinander. Zwischen den glitschigen Fischen kam zu seinem Erstaunen eine junge Frau zum Vorschein. Ihre Kleidung war vom Wasser getränkt und lag eng an ihrem dünnen Körper an. Sie wirkte ledrig. Lange schwarze Haare bedeckten ihr feingeschnittenes Gesicht.

„Wo zum Henker kommt die denn her? Lebt sie, Olf?“

Olf legte sich mit seinem Ohr auf ihren Oberkörper, um herauszuhören, ob ihr Herz schlug.

„Sie lebt, Mat“, antwortete er und blickte Mat und Ruam freudestrahlend an, wobei er merkte, dass sie seinen Enthusiasmus nicht teilten. Im Gegenteil, die beiden zogen sich langsam bis an das andere Ende des kleinen Bootes zurück.

„Was habt ihr beiden denn mit einem Mal?“

Ruam zeigte auf das Netz, in dem die Frau lag.

„Sie hat da was am Rücken. Schmeiß sie ins Wasser zurück. Frauen an Bord bedeuten Unglück!“

Olf drehte sich zu ihrem Fang um. Jetzt konnte er erkennen, was Ruam gemeint hatte. Er streckte seine Finger aus und berührte die schwarzen Flügel, deren Haut mit kurzen, dichten, fellartigen schwarzen Haaren überzogen waren und die sich außergewöhnlich weich anfühlten. Als er sich näher kniete, um die Flügel in Augenschein zu nehmen, bewegte sich die Frau. Olf blickte ihr in die Augen, die sie nun öffnete. Sie faszinierten ihn, weil er solche schwarzen Augen noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte. Vorsichtig trat er zurück. Die Frau befreite sich aus dem Netz, während er zu seinen Freunden trat. Entschlossen nahm Ruam einen Enterhaken in die Hand, bereit sich zu verteidigen, da er das Gefühl nicht los wurde, dass von diesem Wesen Gefahr ausging.

Ängstlich drängten sich die Männer auf dem Heck des kleinen Bootes zusammen, als sich die Frau aufrichtete und ihre Aufmerksamkeit den Fischern widmete. Ohne eine Gefühlsregung zu zeigen, blickte sie ausdruckslos von einem zu anderen. Nur ein merkwürdig auftretender Glanz in ihren Augen verriet, dass sie zu einem Urteil bezüglich der Fischer gekommen war. Die Männer konnten die Veränderung in ihrer Aura fühlen. Es war da, ohne dass das Wesen ein Wort gesagt hatte. Die Frau aus dem Meer wirkte unnahbar und zugleich geheimnisvoll. Vor allem aber wirkte sie kaltblütig.

Olf wollte gerade etwas sagen, als sie ihre Stimme vernahmen.

„Wo bin ich?“

„Wir haben dich aus dem Meer vor Ostlillie gefischt“, erklärte Olf stolz und entspannte sich, während seine Freunde die Frau unverhohlen anglotzten.

„Welches Mondjahr schreiben wir?“

Ihre Frage irritierte die Männer. Unsicher sahen sie einander an.

„Wir schreiben das 98. Mondjahrhundert im 5. Zeitalter von Aan.“

Ihr Gesicht veränderte sich. Es zeigte für einen Augenblick Verblüffung, dann war der Ausdruck fort. Weggewischt, als wäre er nie dagewesen. Sie schaute nach rechts, dann nach links. Ihre spitz zulaufenden Ohren drehten sich dabei leicht. Offenbar horchte sie den Lauten der anderen Fischer im Nebel. Schließlich fixierte sie die Fischer vor sich. Die Männer spürten, dass eine Veränderung an ihr eingetreten war. Ihre Haltung straffte sich. Sie öffnete ihre Flügel leicht. Ein düsteres rotes Licht schien durch die Haut an den Rändern ihrer Flügel entlangzulaufen. Fasziniert starrten die Männer sie an.

„Ihr hättet mich besser in der Ewigkeit schlafen lassen!“

Sie breitete ihre dunklen Flügel aus und sprang die drei Männer mit einem riesigen Satz an. Zusammen stürzten sie schreiend über die hölzerne Reling. Die Fischer klatschten ins Wasser und Olf versuchte zurück zum Boot zu schwimmen, als er bemerkte, wie er in die Tiefe gezogen wurde.

Sie waren allesamt keine guten Schwimmer und Panik stieg in ihm auf. Er versuchte sich gegen den Griff an seinem linken Fuß zur Wehr zu setzen und strampelte hektisch mit seinen Füßen. Sein Kopf geriet wieder und wieder unter Wasser und in seiner aufsteigenden Panik schluckte Olf Salzwasser. Er trat nach dem, was an seinen Füßen zerrte und es gelang ihm schließlich sich mit einer weiteren Kraftanstrengung frei zu machen. Gierig schnappte er nach Luft, als er durch die glatte Wasseroberfläche brach. Er drehte sich im Wasser herum und versuchte sich zu orientieren.

Wo waren Ruam und Mat? Wo war das Boot? Dann spürte er erneut den festen Griff. Hände zerrten ihn in die Tiefe. Im dunklen Wasser konnte er nichts erkennen, aber er war sich sicher, dass es die Frau aus dem Boot war, die an seinen Füßen zog. Es ging tiefer und tiefer und er spürte, dass er atmen musste. Mit einem letzten Tritt versuchte er sich zu befreien und scheiterte, da der Griff einfach zu fest war und er immer weiter zum Grund des Meeres gezogen wurde. Der Druck auf seine Ohren nahm spürbar zu. Als er Arme neben sich fühlte, griff er hektisch danach. Die Arme halfen ihm aber nicht weiter, sondern schwebten reglos und leblos um ihn. Ruam? Mat? Dem Gefühl, dass er atmen musste, konnte er sich nicht erwehren, er atmete ein und schluckte das Salzwasser, das tödlich in seinen Mund strömte.

Als er keine Gegenwehr mehr von sich gab, ließ das Wesen ihn los und schoss aus der Tiefe des Meeres nach oben an die Wasseroberfläche, wo es durch den Boden des zweiten Schiffes schlug und die Flügel ausbreitete. Die Männer, die auf dem Boot standen und mitbekommen hatten, dass bei ihren Kameraden irgendetwas vorgefallen sein musste, schrien verzweifelt um Hilfe. Durch den Boden im Boot sprudelte das Wasser und ließ den kleinen Segler rasch sinken. Die Mannschaft wurde ebenfalls von dem Wesen zum Meeresgrund gezogen. Als sich die Fischer des dritten Bootes in die Riemen legten, um zurück zum rettenden Ufer zu rudern, wurde ihr Boot von einer gewaltigen Welle umgeschlagen und zog sie mit in die Tiefe.

Wenig später wurde das Wasser wieder still und Olfs Boot dümpelte einsam auf dem glatten Meer. Das Wesen hockte auf dem kleinen Einsegler und blickte nach Ostlillie. Die Sonne ging nun schnell auf. Die Frau spreizte ihre Flügel und schwebte mit kräftigen Flügelschlägen in dem letzten Dunkel der Morgendämmerung über die Wasseroberfläche davon, bevor sie vom Ufer aus gesehen werden konnte.

1. Hamburg

Mein Blick schweifte über Felder, die sich endlos sanft vor mir in der Ferne hinzogen und am Horizont auf den Himmel zu treffen schienen, wo das Grün des Weizens mit dem satten Blau im Rausch der Farben ineinander überging. Kräftiger, frischer Wind wehte durch mein braunes Haar und bewegte die langen Weizenhalme, deren Ähren schwer hin und her wiegten. Es war nicht kalt, sondern im Gegenteil schwülwarm. Wolken schoben sich heran und ich konnte den Regen förmlich riechen, obwohl noch nicht einmal ein Tropfen gefallen war. Mein Blick heftete sich auf ein zu meiner Linken stehendes pechschwarzes Pferd, das einen Überwurf mit dem Wappentier eines Falken trug. Es hielt den Kopf gesenkt und nutzte die Gelegenheit zum Fressen. Auch mein Waffenrock führte das Wappen des Falken auf meiner Brust. Die grauweißen Flügel waren ausgebreitet, als wenn das Tier aufflog. Der stolze Vogel war links auf meinen Oberkörper auf dunkelgrauen Untergrund genäht, während die andere Hälfte meines Waffenrocks tiefschwarz war. Meine Hände steckten in dunklen Stulpenhandschuhen, deren tiefbraunes Leder abgewetzt aussah. Um den Oberkörper trug ich einen Kettenkragen, der von meinem Waffenrock verdeckt wurde. Ein breiter Ledergürtel umgab meine Taille. An ihm waren ein Dolch sowie ein Schwert befestigt. Als ich den Blick wieder auf das Land vor mir richtete, fühlte ich mit einem Mal eisige Kälte. Sie fiel vom Himmel auf mich nieder wie ein Schauer in der Dusche, ohne dass ich erklären konnte, wo sie mit einem Mal herkam. Trotz des warmen Tages fröstelte es mich.

An diesem Punkt war ich schon so oft gewesen. Ich träumte. Die Bilder und das, was gleich kam, wiederholten sich in den letzten Wochen immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Danach würde ich schweißnass aufwachen. Ich wusste, dass ich mich umdrehen musste. Die Kälte hinter mir ergriff immer mehr Besitz von mir. Sie lief meinen Rücken hoch und ich fühlte eine Gänsehaut. Hinter mir, dass wusste ich, stand Sie!

„Robin!“ Ich hörte ihre Worte deutlich. „Robin, dreh dich zu mir um!“

Ich konnte dieser klaren, hellen Stimme nicht entkommen, die mich tief in meinem Inneren berührte und in meinen Träumen verfolgte. Die Frau, die zu mir sprach, kannte ich nicht. Wie in meinen Träumen zuvor drehte ich mich auf meinen Absätzen um. Ihr Schwert war direkt auf mich gerichtet.

„Du musst sterben, um zu leben. Das Licht wird dir den Weg weisen und dich eines Tages zu mir führen. Fühle den Tod und erfahre Leben!“, hörte ich ihre klare Stimme sagen.

Der Stahl der Klinge bohrte sich in meinen Bauch und meine Eingeweide. Meine Hände fühlten die Klinge und das warme Blut. Mein Blut! Ich schaute verzweifelt auf die lange Klinge. Meine behandschuhten Hände färbten sich blutrot.

„Warum?“, flüsterte ich.

„Komm zu mir!“, waren ihre letzten Worte bevor das Bild verblasste.

Innerlich schrie ich auf vor Schmerzen. Ich wollte nicht sterben, sackte aber infolge der tödlichen Verletzung in die Knie und fiel schließlich auf das Feld. Dann hörte ich den Donner und spürte den Regen, der aus den düsteren Wolken auf mich herabstürzte. Die Tropfen klatschten kalt in mein Gesicht und auf meinen Körper. Ich lag im Sterben.

Als ich erwachte, war ich schweißgebadet. Meine Hände berührten meinen Bauch dort, wo das Schwert mich getroffen hatte. Unerklärlicherweise fühlte ich einen kleinen Stich. Ich schwitzte. Hatte ich mich im Schlaf selbst verletzt? Zudem wunderte ich mich über meinen Anhänger, den ich an einem Lederband um meinen Hals trug. Das einzige Stück, das ich von meinem Vater geerbt hatte. Der Stein, der in einer kleinen Metallkugel eingearbeitet war, leuchtete seltsam blau. Bisher hatte ich zu niemandem darüber ein Wort verloren, weil ich mir unschlüssig war, wo das Licht herkam. Noch nicht einmal mit meiner Mutter hatte ich darüber zu sprechen gewagt. Die Abstände dieses Traumes waren in den letzten Wochen kürzer geworden. Ich wusste nicht, was dies zu bedeuten hatte. Schweißnass stand ich auf, stellte mich ans Fenster und schaute nach draußen, wo tiefe Nacht war und eine Straßenlaterne in der Dunkelheit flackerte.

„Nur ein Traum“, sagte ich laut zu mir selbst.

2. Mittellande

5. Zeitalter von Aan, 98. Mondjahrhundert, 31. Mondphase

Das junge Mädchen rannte um ihr Leben. Sie sprintete zwischen den dichtbelaubten Bäumen hindurch. Ihr langer Zopf hüpfte hinter ihrem Rücken auf und ab. Mit ihren Augen suchte sie hektisch die Umgebung nach einem Versteck ab. Hinter ihr hörte sie die dumpfen Hufschläge der gewaltigen Rösser auf dem weichen Waldboden.

Die Verfolger trieben ihre Pferde mit kräftigen Tritten an und jagten dem Mädchen hinterher, wobei die feuchte Erde von den Hufen der Pferde hochgeschleudert wurde.

Immer wieder sah sich das Mädchen über ihre Schultern blickend nach ihren Verfolgern um, die mehr und mehr aufholten. Der Laubwald, durch den sie rannte, bot ihr keine Möglichkeit für ein sicheres Versteck. In den wenigen dichten, grünen Büschen würden die Männer sie zudem niemals übersehen. Ihr rotes Kleid setzte sich von dem ganzen Grün wie ein auf Moos funkelnder Rubin ab.

Die Reiter versuchten das Letzte aus ihren Pferden herauszuholen und ritten in hohem Tempo um Eichen und Ahornbäume herum. Die Pferde schnauften und wieherten.

Die Hoffnung des Mädchens beruhte darauf, Reisende zu finden, die auf dem Weg in die große Stadt Aan durch den Wald unterwegs waren. Vor ihr schien sich der Wald zu lichten und das Mädchen wusste instinktiv, dass ihre Lage immer auswegloser wurde. Die Reiter kamen immer näher. Das Mädchen sprang über einen umgestürzten Baum hinweg und flog förmlich aus dem Wald heraus und auf eine Lichtung zu, während die dunkelgekleideten Ritter sie fast eingeholt hatten.

3. Hamburg

Manche sagen, dass wir, wenn wir sterben, einen Platz im Himmel bekommen. Andere sind der Meinung, dass nichts dem Sein folgt. Asche zu Asche, Staub zu Staub! Andere glauben an die Wiedergeburt. Wieder andere glauben, dass sie als Tier oder Pflanze oder was auch immer im Hier und Jetzt oder wo auch immer wiedergeboren werden.

„Träumst du, oder ist dir der Religionsunterricht einfach zu langweilig und ich störe dich mit meiner Frage wieder einmal bei etwas Wichtigerem, Robin?“, fragte mich meine Lehrerin, Frau Kleinschmitt-Langer. Langsam wendete ich den Blick von der Fensterscheibe ab, wo die ans Fenster trommelnden Regentropfen die Scheiben runter liefen und ein Netz an feinen Rinnsalen zog.

Verdammt! Was war noch die Frage gewesen, fragte ich mich im Stillen.

„Hallo? Das Leben nach dem Tod, klingelt es da bei dir, Robin?“

Ach ja, diese Frage! Mann, die Tante mit ihrer nervig schrulligen Art verstand es auch immer wieder aufs Neue, mich gerade dann aufzurufen, wenn ich offensichtlich abgelenkt war. Nun denn, einfach mal einen raushauen! Abschätzend, aber gleichzeitig gespannt blickten mich siebenundzwanzig Augenpaare an, von denen mich eines definitiv an die Wand nageln wollte. Also, cool bleiben und tief durchatmen, sagte ich mir.

„Also“, begann ich, „wenn Sie mich so fragen, ist jede Antwort Spekulation. Erwarte das Unerwartete. Keiner hat meines Wissens nach vom Leben nach dem Tod wirklich berichtet. Ausnahmen wie Jesus und andere Spinner ausgenommen“, meinte ich, was entsprechende Lacher im Klassenraum erzeugte. „Entweder“, setzte ich fort, „weil keiner je wirklich zurückgekommen ist oder weil niemand zurückkommen kann oder zurückkommen will. Letzteres könnte“, erläuterte ich weiter, „natürlich viele Ursachen haben. Vielleicht gibt es einen solchen Ort, von dem man wiederkommen kann, von dem man aber bewusst nicht zurückkommen will.“

Diese Antwort war wie ein Kaugummi. Dehnbar für alle Möglichkeiten, ohne gleichzeitig meine eigene Haltung zu ihrer Frage zu offenbaren. Wie sich sogleich zeigte, reichte ihr meine unverbindliche Antwort nicht und meine Lehrerin fasste entsprechend mit einer weiteren gezielten Frage nach: „Warum will denn deiner Meinung nach keiner wiederkommen, wenn er es denn könnte?“

Stille. Ihr Blick ließ mich erahnen, dass sie eigentlich nicht wirklich noch mit einer verwertbaren Antwort von mir rechnete. Aber so konnte ich diesen Schulfreitag nicht enden lassen.

„Für mich kann es da eigentlich nur einen Grund geben“, erwiderte ich. Frau Kleinschmitt-Langer war bereits durch die Tischreihen nach vorne zum Pult weitergegangen, als ich antwortete. Sie drehte sich zu mir um. Alle warteten darauf, dass ich weiterredete.

„Und der lautet, bitte?“, fasste sie nach.

Ich ließ sie kurz zappeln und sagte dann: „Liebe!“

„Vielleicht hast du mit deiner Antwort den Nagel sprichwörtlich auf den Kopf getroffen“, meinte sie und lächelte verschmitzt. Ihre Augen leuchteten diebisch und ihre Lippen zogen sich zu einem schmalen Schlitz zusammen. Während das Klingeln das Schulende für heute einläutete, bedeutete Frau Kleinschmitt-Langer uns, dass wir für die nächste Stunde sodann die Fragestellung `Welchen Zusammenhang wir mit den Begriffen Leben, Liebe und Tod verbinden würden` in einem Aufsatz von nicht weniger als fünf Seiten beschreiben sollten. Dies hätte sie soeben als Folge meiner Antwort spontan beschlossen. Das saß! Meine Klassenkameraden spendeten mir schließlich im Vorbeigehen sarkastisch ihren Dank. Kommentare wie: „Halt doch einfach mal deine Fresse und sei nicht ständig so ein neunmal schlauer Streber!“, waren noch die harmlosere Art ihren Unmut zu zeigen.

Nach außen hin emotionslos stand ich von meinem Stuhl auf. Innerlich aber ärgerte ich mich über die fiesen Kommentare. Auch Anna, die neben mir saß, maulte herum und verdrehte ihre Augen.

„Na toll, Robin“, meinte sie vorwurfsvoll, „schön, dass mit dieser Hausaufgabe mein Wochenende mal wieder für den Arsch ist!“

Dass ich zu meiner Verteidigung hätte sagen können, dass ich auch nicht schuld sei, sondern dass Frau Kleinschmitt-Langer es auf mich abgesehen hatte und dass wir sowieso jedes Mal eine Hausarbeit für das Wochenende aufbekamen, weil uns Frau Kleinschmitt-Langer jede Woche das Wochenende vermieste, antwortete ich nicht. Was gab es da zu sagen, wenn der Ausgang bereits feststand?

Völlig ruhig packte ich meine Hefte und meine Federmappe in meinen schwarzen Rucksack ein. Ich zog den Reißverschluss zu und schulterte den Rucksack. Während alle anderen zu zweit oder in Gruppen den Raum verließen, ging ich alleine aus dem Klassenzimmer hinter meinen Klassenkameraden her. Ich hörte noch, wie die anderen weiter über mich meckerten. Gekränkt und darüber traurig verließ ich einsam und mit hängendem Kopf die Klasse.

Ich war es gewohnt, dass mich meine Klassenkameraden wie das fünfte Rad am Wagen behandelten. Hier in meiner Schule, dem Erich-Kästner-Gymnasium in Hamburg-Othmarschen, war ich aufgrund meiner Herkunft sowieso ein Außenseiter, was sich sogleich am Ende der Stufen der Schule zur Straße hin zeigte, wo bereits viele große Fahrzeuge mit wartenden Motoren standen. In ihnen saßen die schmucken Mütter, die morgens ihre Kinder zur Schule brachten, dann Tennis oder Golf spielten, um am frühen Nachmittag danach wieder ihre wohlbehüteten und verwöhnten Gören abzuholen, während ich tagein, tagaus mit dem Fahrrad fuhr. Ich ging zu meinem Rad, das im Fahrradstand parkte, und entriegelte das kleine graue Schloss. Als ich mich auf den Sattel schwang und losfuhr, war der Regen sogar noch stärker geworden und fing bereits an, meine Jacke zu durchnässen. Die feuchtkalten Tropfen liefen langsam über mein Haar den Hals entlang unter meinen Pullover. Mein Radweg nach Hause würde rund fünfundzwanzig Minuten dauern, so dass ich völlig aufgeweicht im illustren Stadtteil Sankt Pauli ankommen würde. Meine Mutter würde wie immer arbeiten, während ihr fauler Freund auf dem Sofa Dailysoaps schauen würde. Schöne Wochenendaussichten!

Ich fuhr die Elbchaussee stadteinwärts, rechts von mir begann der Rosengarten. Der Regen hatte meine Kleidung nun vollständig durchdrungen und ich fühlte die Kälte in meine Knochen kriechen. Die Autos, die auf der Straße fuhren, spritzten ihrerseits das Wasser von der Fahrbahn im Vorbeifahren auf mich, so dass ich nun eine Dusche von allen Seiten bekam. Ich wechselte vom Fahrradweg auf die Fahrbahn und signalisierte mit dem linken Arm, dass ich von der Elbchaussee in die Eggersallee wechseln wollte. Hinter mir hörte ich das Hupen eines Autos. Wahrscheinlich wieder so ein PS-Bolide, dachte ich noch, dem ein Fahrradfahrer, noch dazu bei diesem Wetter, nur lästig, weil aufhaltend, war. Von irgendwoher hörte ich jemanden meinen Namen rufen, was mich irritierte, weil diejenigen, die ich im Sinn hatte, heute sicherlich nicht mit dem Fahrrad fuhren. Ich zog mit dem Fahrrad nach links und registrierte noch, wie ich von dem rechts an mir vorbeifahrenden Auto angefahren wurde. Die Berührung schien dem Hinterrad Schwung zu geben und so drehte sich das Fahrrad, leider in die falsche Richtung und mit einer solch rasanten Geschwindigkeit, die ich nicht ausbalancieren konnte, herum. Ich wurde aus dem Sattel geworfen und prallte hart mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Mist, zuckte der letzte Gedanke durch meinen Kopf, während ich eigentlich versucht hatte noch ordentlich abzurollen. Äußerst schmerzhaft schlug mein Kopf auf den Asphalt auf.

Was wurde ich heute noch im Religionsunterricht gefragt? 'Das Leben nach dem Tod?', klingelt es da bei dir? Ja, jetzt hatte ich das Gefühl, alle Glocken würden gleichzeitig läuten. Zugleich dämmerte ein Bild verbunden mit einer Frage vor meinem geistigen Auge. Hatte nicht eine Gestalt an der Kreuzung am Grünstreifen gestanden, den Unfall beobachtet und meinen Namen gerufen?

Der Regen wurde immer stärker. Die Tropfen hüpften wie aufspringende Gummibälle auf den Asphalt und ein böiger Wind trug sie fort. Der Unfallverursacher war einfach weitergefahren.

Ich lag hier auf der Straße und schwamm in einer großen Pfütze, die sich unter mir und meinem Rucksack ausbreitete. Ich war unfähig etwas zu sagen oder mich zu bewegen. In meinem Kopf rasten heftige Schmerzen und mein Körper tat entsetzlich weh. Der Verkehr, registrierte ich wie durch Watte, kam zum Stillstand.

Ich hörte aufgeregte Stimmen und meinte Menschen um mich herum wahrzunehmen. Einzig sagen konnte ich nichts. Meine Stimme war fort. Mein Körper machte nicht das, was ich ihm im Geiste befahl. Wie durch einen grauen Schleier nahm ich alles um mich herum wahr. Ich fühlte, wie die Nässe mehr und mehr Besitz von mir ergriff und Kälte meinen Körper durchfuhr. Mein Fahrrad, bemerkte ich mit einem letzten Wimpernschlag, lag wenige Meter entfernt am Bordstein.

***

Menschen eilten aus ihren Fahrzeugen und versuchten den Jungen, der auf dem Asphalt lag, anzusprechen. Ein lautes Martinshorn erklang und zuckendes Blaulicht näherte sich dem Unfallort. Durch den fallenden Regen flackerte das Licht von Polizei- und Krankenwagen gespenstisch. Polizisten sperrten kurze Zeit später den Unfallort mit einem rotweißen Flatterband ab. Gleichzeitig baten sie die umstehenden Menschen Abstand zu halten und ihre Handys wegzustecken. Neugierige und Sensationslustige hatten bereits erste Fotos geschossen und auf den Videoauslöser gedrückt. Spuren wurden gesichert und Aufnahmen vom Unfalltatort geschossen. Ein Unfall wie jeder andere, über den morgen in allen Tageszeitungen der Stadt zu lesen sein würde. Die Wagentüren eines Krankenwagens wurden geöffnet und der Notarzt kniete sich zum Verletzten. Professionell und geübt tastete er das Opfer ab, schaute sich die sichtbaren Verletzungen an und fühlte nach möglichen Brüchen und Prellungen.

Der Arzt nahm eine kleine Taschenlampe zur Hand und leuchtete mit ihr in die Augen des Unfallopfers, um zu sehen, ob die Pupillen auf den Lichtstrahl reagierten. Währenddessen stellten Sanitäter eine Bahre neben Arzt und Unfallopfer ab, nur, um kurze Zeit später den Verletzten auf diese zu legen. Danach schoben sie die Bahre zu den geöffneten Hintertüren des Krankenwagens. Der Notarzt stieg ebenfalls ein und die Türen wurden mit einem lauten Schlag geschlossen. Das Gefährt setzte sich mit einem heulenden Martinshorn und blau blinkenden Lichtern, die durch den Regen wie kleine Blitze schossen, in Bewegung.

***

Die im Rettungswagen eingeleiteten Maßnahmen fühlten sich an, als wenn Menschen an einer Gummipuppe Erste Hilfe übten, nur, dass ich dieses Versuchsgerät war.

Ich horchte in mich hinein, während mich der Notarzt weiter untersuchte. Mein Herz schlug noch. Gut so, war ich also doch nicht tot. Jeder verdammte Muskel schmerzte. In dem Durcheinander des Stimmenwirrwarrs von Arzt und Sanitäter auf dem Weg ins Krankenhaus konnte ich kein einziges Wort klar und deutlich heraushören. Alles war ein einziger Brei, der sich über mich ergoss. Wörter und Buchstaben baumelten zusammenhangslos in meinem Kopf und fielen wie ein Regenschauer auf mich herab. Eines aber spürte ich deutlicher als jemals zuvor: Mein blauer Glücksbringer lag auf meiner Brust. Ihn spürte ich. Irgendwie. Dunkelheit umfing mich. Kälte durchzog meinen Körper.

Ein helles Licht kam auf mich zu. Oder war ich es, der sich aus der Dunkelheit in den hellen Strahl bewegte? Träumte ich?

Langsam umfing mich ein Bild, das ich erst noch unklar wahrnahm. Das Licht war milchig. Schatten und Schlieren durchzogen es. Ich fühlte, dass ich meine Augen öffnen musste. Nein, dass ich sie öffnen wollte. Mit jeder Sekunde, mit jedem Atemzug entstand das Bild vor mir deutlicher. Wo war ich?

4. Mittellande

5. Zeitalter von Aan, 98. Mondjahrhundert, 31. Mondphase, Wo alles begann...

Ich lag auf dem Bauch, die Arme zur Seite gestreckt und die Beine angewinkelt. Ein Vogel saß direkt vor mir und sah mir in die Augen. Sein roter Kopf ruderte hektisch in abgehackten Bewegungen vor und zurück. Die schwarzen Augen sahen mich wachsam an. Als ich meine Augen komplett öffnete, flatterte er auf einen grauen Umriss, den ich noch nicht richtig erkennen konnte. Um mich herum nahm ich eine schwüle Wärme wahr. Langsam versuchte ich aufzustehen. Verdammt, tat mein Kopf weh! Ich spürte Übelkeit aufsteigen. Gleichzeitig rasten Schmerzen durch meinen Körper. Ich drehte mich um und zwang mich in eine sitzende Position. Der kleine Kerl behielt mich derweil unverändert unter Beobachtung, zwitscherte in hellen Tönen und hüpfte auf einem grauen Bogen hin und her. Aus den Augenwinkeln nahm ich die Umgebung nun langsam in mich auf. Die Wiese, auf der ich lag, war ein Meer von Gänseblümchen und grünen Grashalmen, die sich sanft im Wind wiegten. Der kleine Vogel fiepte auf einem hellen Steindurchgang, der im Nirgendwo zu stehen schien. Der Durchgang, einem Torbogen gleichkommend, war einige Meter hoch. Das Tor bestand aus glattgeschliffenen Sandsteinen, die aufeinandergesetzt waren und in einem Bogen mündeten. Beide Seiten waren vollständig identisch gearbeitet worden. In der Torbogenmitte zeichnete sich ein in Stein geschlagenes Bild ab. Zu meiner Überraschung zeigte es einen Drachen in aufrechter Haltung, der ein A umklammerte. Als ich meinen Blick im Kreis schweifen ließ, fiel mir auf, dass der Ort von zwei identisch gearbeiteten Bögen, die sich zudem gegenüberstanden, gestaltet war. Der zweite Bogen zeigte ein nach unten geformtes Hufzeichen, was rechts und links kleine Zacken nach außen aufwies und ebenfalls durch einen Drachen gehalten wurde. Ein Omega, dämmerte es mir. Was aber hatte das zu bedeuten? Während ich langsam zu mir fand und mich aufrichtete, vernahm ich ein dumpfes Geräusch. Der kleine Vogel flatterte hektisch auf, um zu verschwinden. Währenddessen wurde das Geräusch immer lauter. Aus der Ferne vernahm ich laute Rufe und blickte mich nach einer Gelegenheit zur Deckung um. In meiner aufsteigenden Panik erblickte ich einen großen, dicht belaubten Baum, auf den ich mich zubewegte. Meine ersten Schritte waren wackelig.

Mann, was war denn mit mir los?

Mit jedem Schritt wurde ich sicherer und stand vor dem Baum, dessen ausladende Äste mir einen leichten Aufstieg ermöglichten. Mit kräftigen Zügen erklomm ich den ersten großen Ast, zog mich hoch, und stieg Ast für Ast weiter in die Höhe. Dort verharrte ich schließlich ruhig am Stamm. Der Baum hatte ein enormes leuchtend grünes Blattwerk, so dass ich in meiner hohen Position, vom Laub verdeckt und am Stamm klammernd, gut versteckt war. In meinem Kopf rasten meine Gedanken und Kopfschmerzen.

Wo war ich? Was war hier los? War das alles ein Traum? Und wenn ja, warum war er dann nur so real?

Ein junges Mädchen mit langen schwarzen Haaren kam plötzlich angerannt. Sie trug ein feuerrotes Kleid, das ihre schmale Figur betonte und im farblichen Kontrast zu ihrer Haarfarbe stand. Hinter ihr ertönten hektische Rufe. Gleichzeitig stießen von mehreren Seiten bedrohlich Reiter in schwarzer Kleidung auf die Lichtung mit den Torbögen zu, zwischen denen sie nun stand. Das Mädchen drehte sich im Kreis und schien die Ausweglosigkeit ihrer Lage begriffen zu haben. Hinter den Reitern folgten drei Fußsoldaten. Die Reiter kreisten das Mädchen ein und hielten direkt mit ihren gezogenen Schwertern auf sie zu. Das Mädchen blieb in der Mitte zwischen den Bögen stehen und die Soldaten richteten ihre Schwertspitzen auf ihre schlanke Gestalt. Die Männer, die zu Fuß angerannt kamen, zwängten sich zwischen den Reitern durch. Auch sie waren in den gleichen dunklen Farben gekleidet. Alle trugen unter den schwarzen Umhängen Kettenhemden, die silbrig schimmerten. Zu ihrer Ausrüstung zählten Schwerter und Ritterschilder. Ein derber Kerl mit einem hässlich vernarbten Gesicht ging direkt auf sie zu, während die anderen Männer Abstand hielten. Er schlug ihr so heftig in die Magengrube, dass sie vornüberkippte. Dann riss er sie brutal an den Haaren herauf. Die Worte, die er ihr zurief, konnte ich nicht hören. Er nahm ihre Hände, fesselte diese vor ihrer Brust zusammen und gab einem anderen Soldaten das Seil. Danach kamen zwei weitere Reiter angeritten, die für die laufenden Soldaten die Pferde führten. Die drei Fußsoldaten saßen auf. Das Mädchen musste laufen und wurde vom Reiter, der das Seil hielt, hinterhergezogen. Die Gruppe ritt langsam unter meinem Baum hindurch, und ich vernahm die ersten Worte. Der Ritter mit der Narbe sagte zu dem Kerl, der das Mädchen an der Leine führte: „Zum Glück haben wir das kleine Biest wieder eingefangen! Lass sie nicht wieder entkommen! Verlierst du sie noch einmal aus den Augen, trittst du die Reise zum Schöpfer von Aan an. Unser Herr wird ungeduldig und bis übermorgen müssen wir dieses elende Land verlassen haben. Noch hat uns keiner bemerkt. So soll es bleiben!“

Den Angesprochenen hörte ich erwidern: „Ja, Odan, so soll es sein.“ Dann war die Gruppe vorüber und ich kauerte noch einige Momente im Baum, unschlüssig, was ich machen sollte. Schließlich kletterte ich herunter und stand unter den ausladenden Ästen des Baumes. Als ich hinter mir ein Geräusch vernahm, duckte ich mich instinktiv. Das Schwert verfehlte mich nur um Haaresbreite und saß nun im Stamm des Baumes fest, auf den ich gerade sicher geklettert war. Ein weiterer Ritter, vermutlich die Nachhut, stand hinter mir und gab mir einen Fußtritt, der mich nach vorne befördern sollte. Meine Kampfsporterfahrung, die ich seit Jahren bei uns auf dem Kiez gelernt hatte, kam mir nun erstmals im Leben wirklich zu Gute. Ich rollte nach vorne ab und nahm meine antrainierte Haltung ein. Der Mann, der ebenfalls ein Kettenhemd und einen schwarzen Umhang trug, versuchte sein Schwert aus dem Stamm zu ziehen, was misslang.

„Na, was für eine kleine Ratte haben wir denn hier? Junge, du hättest besser da oben bleiben sollen!“

Das Schwert steckte unverändert im Stamm des Baumes und bewegte sich glücklicherweise weiterhin nicht. Der Kämpfer sah mich herausfordernd an. Am Ledergürtel steckte ein kleines Messer, das ich nun sah und welches er jetzt zog.

„Wenn schon nicht mit dem Schwert, dann wirst du den Tod wie ein Schwein erleiden!“, sagte er. „Willst du mir noch ein letztes Wort sagen? Deinen Namen vielleicht? Kennst du die Kleine?“

Ich schaute in sein dreckiges Gesicht. Auf seiner Glatze spiegelten sich Schweißperlen. Vermutlich hatte er schon viele Meter zu Fuß zurückgelegt. Ich stellte mich ruhig hin und wartete, so wie ich es gelernt hatte, den Angriff ab.

Sterben? Nein, das wollte ich nicht! Sagen? Was sollte ich denn sagen? Dass ich hier nicht hingehörte? Dass ich den Zwischenfall mit dem Mädchen und den Rittern vergessen könnte? Dass ich meinte, dass ich träumte? Ich blieb daher stumm.

„Dann eben nicht!“, schnauzte mein Gegenüber.

Er versuchte mit seinem rechten Arm, dessen Hand das Messer führte, auf mich einzustechen. Ich drehte mich zur Seite weg, so dass seine Hand mit dem Messer durch die Luft strich. Gleichzeitig tat er dabei einen Schritt vor, was ich ausnutzte. Durch eine Seitwärtsdrehung konnte ich mein linkes Bein gegen sein rechtes Hinterbein sausen lassen, wodurch der Kerl zu Boden fiel. Überrascht von dieser Aktion, versuchte er im Fallen Halt zu finden, indem er mich mit sich zu Boden reißen wollte. Dies hatte ich allerdings vorhergesehen. Durch einen weiteren schnellen Schritt hatte ich Abstand genommen. Er rappelte sich schnell wieder auf. In seinen Augen funkelten Überraschung und sogleich Hass auf. Mit schnellen Schritten und wuchtigen Schlägen versuchte, er mich zu erwischen, wobei das Messer mehrfach durch die Luft surrte, während ich versuchte, Abstand zu halten. Der Kerl fing verstärkt an zu schwitzen, da nun seine schwere Kleidung einen Nachteil im Nahkampf bedeutete. Gleichzeitig wurde mir klar, dass ich, selbst wenn ich das Messer erwischen würde, damit vermutlich nicht durch das Kettenhemd stechen konnte. Meine einzige Hoffnung konnte daher nur das im Baum steckende Schwert sein, was ich nur durch eine List und meine Schnelligkeit erreichen konnte. Also lockte ich den Soldaten vom Baum weg. Unser ungleicher Kampf, ich rannte weg und er versuchte mich zu erwischen, verlagerte sich weiter auf die Wiese.

„Bleib stehen, Dreckskerl!“, rief er mir wütend zu, was ich ignorierte. Als der Abstand groß genug war, drehte ich schließlich um und spurtete zum Baum zurück. Indem ich mein Bein als kraftvolle Unterstützung hebelartig einsetzte, gelang es mir, das Schwert aus dem Baumstamm zu drücken. Panisch drehte ich mich um, da ich meinen Gegner hechelnd heranstürmen hörte.

Nun standen wir uns also gegenüber, er hielt das Messer in seiner und ich das Schwert in meiner Hand. Seine Augen weiteten sich, als ihm klar wurde, dass er in meine Falle getappt war.

„Also gut“, sagte er. „Wer bist du?“

„Wer seid Ihr?“, fragte ich statt einer Antwort zurück.

„Du hast doch unsere Ritterschilder und unser Wappen gesehen!“ antwortete er. An meinem Blick musste er erkannt haben, dass mir das nichts zu sagen schien. „Habt ihr Mittelländer uns also doch vergessen?“

Mittelländer? Vergessen? Ich wusste gar nichts. Wusste nicht, wo ich war, wer er war, noch wie das hier und jetzt ausgehen sollte. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass ich, wenn ich überleben wollte, einen Menschen töten musste. Angst bildete sich in mir. Gleichzeitig hatte ich aber den Willen zu überleben. Mir gegenüber stand ein Kämpfer. Sicherlich ein Mann, der im Töten Erfahrung hatte. Und ich?

In diesem Augenblick nahm ich wahr, dass er die Haltung des Messers in seiner Hand veränderte und mir wurde bewusst, dass das Ende des Kampfes bevorstand. Das Messer sauste wie ein Wurfgeschoss an meinem Kopf vorbei und verfehlte mich nur knapp. Gleichzeitig versuchte er mich mit zwei schnellen Schritten Anlauf anzuspringen und zu Fall zu bringen. Indem ich einen Schritt auf ihn zuging und das Schwert nach vorne richtete, sprang er nun geradewegs und unausweichlich in die Schwertspitze. Sie durchbohrte das Kettenhemd und den Brustkorb des Angreifers und kam am Rücken blutgetränkt wieder heraus. Adrenalin schoss in diesem Moment durch meinen Körper, und der stinkende Kerl landete auf mir und drückte mich mit seinem Gewicht nieder. Mit letzter Kraft versuchte er mich nun mit seinen derben Händen zu erwürgen. Meine einzige Chance nutzend, stieß ich meine Fingerspitzen in seine Augen. Er heulte auf und gab mir durch eine Drehung zur Seite den nötigen Raum frei, damit ich unter ihm hervorkommen konnte. Röchelnd blieb er liegen, während das Blut seine Kleidung färbte.

„Thorsis wird kommen!“, flüsterte er. „Du und deinesgleichen, ihr werdet schon bald eine neue Ordnung erleben.“

Dann kam ein letztes Röcheln und ein Schwall Blut lief aus seinen Mundwinkeln.

Ich sackte zusammen, schweißnass und zitternd. Meine Beine waren wie Gummi. Mir war schlecht und ich erbrach mich. Minuten vergingen.

Das konnte doch alles nicht wahr sein! Der Mann bewegte sich nicht mehr. Ich war ein Mörder! Oder war es Notwehr?

Ich überlegte fieberhaft, was ich tun musste. Die anderen Soldaten würden ihren Kameraden sicherlich bald erwarten. Sie würden ihn vermissen und ihn suchen kommen. Also musste ich schnell handeln. Hatte auch dieser Ritter ein Pferd? Wenn ja, wo stand es? Ich erhob mich, nahm das in der Nähe liegende Messer auf und ging langsam auf den Mann zu. Seine Augen blickten starr und leblos. Ich drehte den Kerl auf den Rücken und zog das Schwert langsam heraus. Dann legte ich es in das Gras, nahm ein Bein des Ritters und zog diesen langsam an den Rand der Lichtung. Dort begann das Unterholz zu wuchern und ein dichter Wald schloss sich an. Schweiß rann mein Gesicht und meinen Körper herunter. Nachdem ich seine Kleidung abgesucht und den Ledergurt für das Schwert und das Messer entfernt hatte, bedeckte ich den Toten mit Erde und Laub. Mit den wenigen Wertsachen, die ich fand und in meinen Taschen verstaute, rannte ich zur Lichtung zurück. Ich bückte mich, um das Schwert und das Messer aufzuheben. Beide führte ich in die jeweilige Scheide am Ledergurt ein. Ich lief zum Baum zurück und suchte nach den Pferdespuren der Ritter. Die Jagd hatte begonnen! Entweder sie fanden mich oder ich sie. Meine einzige Hoffnung war das junge Mädchen. Die Suche nach dem Pferd nahm ich nicht auf, da ich nicht noch mehr Zeit verlieren wollte. Ich schätzte, dass die Gruppe rund eine Stunde Vorsprung haben musste. Mein Körper schmerzte, die Kopfschmerzen meldeten sich zurück und ein Hunger- und Durstgefühl stellte sich ein. Ich verdrängte dieses Gefühl in meinen Gedanken zurück und joggte langsam los. Da mich das Schwert beim Rennen behinderte, band ich den Ledergürtel so über meinen Arm und die Schulter, dass das Schwert nun auf dem Rücken hing, was beim Laufen deutlich angenehmer war.

Den Hufabdrücken zu folgen war relativ einfach, da der Waldboden angenehm weich und die Spuren der Pferde tief genug waren. Allerdings musste ich aufpassen, dass ich den Rittern nicht direkt in die Arme lief. Nach rund zwei Stunden senkte sich die Sonne zunehmend und kündete das Ende des Tages an. Mein Köper war vom Laufen erhitzt und ich schwitzte stark. Wann war ich das letzte Mal so viele Kilometer gelaufen?

Die Sonne war ein roter Kreis am Himmel, der sich immer weiter senkte. Die Schatten der Bäume wurden länger und der Wald dunkler. Ich mäßigte nun mein Tempo. Endlich vernahm ich die ersten Stimmen und schlich mich heran. Ich versteckte mich hinter einer Gruppe von Bäumen und blickte mich suchend nach den Stimmen um. Das Unterholz gab mir Deckung. Es waren sieben Ritter. Ihre schwere Ausrüstung hatten sie abgelegt und sie trugen nun ihre leichten Leinenhemden. Einige sammelten Holz und schienen ein Feuer vorzubereiten, während ich von meiner Position aus das Mädchen und ihren Bewacher mit dem Strick noch nicht ausmachen konnte. Einer der Männer hatte anscheinend einen Hasen gefangen. Dem armen Tier wurde gerade das Fell über die Ohren gezogen. Ausgeweidet wurde es auf einen Ast gesteckt und sollte wohl über dem Feuer brutzeln.

Ich wartete darauf, dass die Sonne weiter unterging und änderte schleichend meine Position, um das Mädchen ausfindig zu machen. Vom Lagerfeuer erklangen die düsteren Stimmen der Soldaten. Ich hockte verborgen hinter einem Baum und begann mir meine nächsten Schritte zu überlegen. Die Männer nicht aus den Augen lassend lauschte ich den Stimmen.

„Wo steckt denn bloß der Nichtsnutz von Karsis?“, brummelte Narbengesicht. „Wenn der nicht bald kommt, müssen wir ihn auch noch suchen gehen. Wir dürfen niemanden hierlassen. Keiner darf Kenntnis von uns bekommen! Noch sind wir nicht so weit.“

„Was will Thorsis eigentlich mit dem Mädchen, Odan?“ fragte ein anderer Krieger.

„Können wir uns nicht ein wenig die Zeit mit ihr vertreiben? Sie ist hübsch, auf ihre Art!“, fügte ein weiterer Kerl mit schwarzen Locken hinzu. „Die ganze Unternehmung für ein solches Biest. Noch dazu in diesem verdammten Land!“

„Längstens zwei Tage, dann sind wir wieder raus aus Mittellande“, erwiderte ein weiterer Soldat.

„Glaubst du“, fragte der Ritter mit den Locken, „dass König Angantyr bereits festgestellt hat, dass seine jüngste Tochter verschwunden ist?“

„Darüber denke ich schon länger nach“, betonte Odan. „Ich vertraue“, so fügte er hinzu, „Prinz Leor zwar nicht wirklich, aber offensichtlich hat er seine Seite der Abmachung gegenüber Thorsis erfüllt. Allerdings müssen wir schnellstens aus dieser Gegend verschwinden. Wenn uns die Soldaten von Aan finden, fliegt der ganze Plan auf. Leor ist gewiss erfindungsreich. Er wird den König irgendwie mit Ausreden hinhalten. König Angantyr vertraut ihm.“

„Was ist mit Leors Verlobten, der älteren Schlampe von Aan?“, fragte Locke zurück. „Wird sie nicht auch misstrauisch?“

„Hm“, Odan machte ein nachdenkliches Gesicht. „wir müssen hoffen, dass unser Plan aufgegangen ist. Sorgen bereitet mir eher sein Sohn, Prinz Ragan. Der soll recht helle im Kopf sein. Außerdem mag er Leor nicht. Er ist zwar der Kronprinz von Aan. Gleichzeitig scheint er aber zu ahnen, dass Leor Ränkespiele hinter seinem Rücken mit den Magistraten ausheckt, die seine Stellung unterlaufen“, erklärte Odan weiter.

„Was machen denn nun die Hasen?“, fragte ein bislang nicht an dem Gespräch beteiligter Soldat, dessen Name offenbar Bran war, wie ich sogleich hörte.

„Hey Bran! Halts Maul und steck dir dein Brot in deine hässliche Fresse. Vielleicht fallen dir dann noch die letzten Zähne raus!“ Die anderen lachten. „Aber schau vorher nach der Kleinen. Wenn sie Zicken macht, sorg dafür, dass sie Ruhe gibt. Du weißt ja, dass sie nicht gerade zimperlich ist und die härtere Gangart bevorzugt“, gab Odan Bran einen Befehl.

Im Dunkeln versuchte ich den Mann namens Bran von meiner Position aus zu verfolgen. Langsam und leise kriechend, schlich ich Bran hinterher. Als ich über einen Ast kroch, gab dieser ein knackendes Geräusch von sich. Mist! Ich duckte mich.

Bran hatte das Geräusch gehört, blieb stehen und versuchte etwas in der Dunkelheit zu sehen. Als er nichts weiter entdeckte, ging er zu dem Mädchen. Sie war an einen Baum gefesselt und hockte am Boden. Ihr Kopf war gesenkt und sie hob ihn nur langsam an, um zu sehen, wer vor ihr stand.

„Ey, du kleiner Teufel! Odan sagt, dass ich dir etwas zu essen geben soll. Aber wie du siehst, habe ich mein Brot aufgegessen“, sagte er kauend und schob sich den letzten Bissen zwischen die Zähne. „Tja“, fuhr er fort, „da musst du wohl heute ohne Essen auskommen.“ Er lachte schelmisch und fuhr dann flüsternd fort: „Wenn du nachher, wenn alle schlafen, schön lieb zu mir bist, dann finde ich vielleicht doch noch etwas für dich.“ Bevor er allerdings fortging, hockte er sich vor ihr hin und nahm seinen Trinkbeutel. „Trink!“, sagte er.

Gierig schluckte sie das Wasser aus dem Trinkbeutel. Bran nahm ihr den Beutel weg. Seine Hände glitten langsam über ihr Gesicht und sein Kopf näherte sich ihrem. Bevor er ihr aber zu nahe kam, stieß sie ihr Bein zwischen seine Beine. Es musste weh getan haben, denn Bran heulte auf und schlug ihr heftig ins Gesicht. Das Klatschen der Ohrfeige hallte durch den Wald.

„Mach das nie wieder!“, entfuhr es dem Soldaten. „Nachher werden wir beide uns näher kennenlernen. Dann wird es dir leidgetan haben, dass du mich getreten hast. Und danach kommt jeden Abend ein anderer von uns“, teilte er ihr wütend mit. Schließlich erhob er sich und trottete zum Lagerfeuer zu den anderen zurück.

„Na, hat sie dir die Eier massiert?“, hörte ich eine Stimme fragen, während die anderen darüber schallend lachten und Bran sich missgelaunt zu ihnen setzte.

Aus meiner Position wartete ich darauf, was als Nächstes kam. Die Pferde waren in einiger Entfernung auf der anderen Seite des Feuers und standen angebunden ohne Sättel grasend im Kreis. Nach dem Essen schlugen die Soldaten ihr Nachtlager auf und legten sich hin. Bran schien die erste Wache zu übernehmen. Er saß am Feuer und wartete. Auch für die Ritter war der Tag anstrengend gewesen. Die ersten Schnarcher und Grunzer waren zu vernehmen und auch ich musste leicht gähnen. Mir war klar, dass, wenn ich das Mädchen befreien konnte, wir in der Nacht eine weite Strecke zurücklegen mussten, damit wir eine Überlebenschance hatten.

Bran schien darauf gewartet zu haben, dass seine Kameraden einschliefen. Langsam erhob er sich und machte sich auf den Weg zu dem Mädchen.

„Na, meine Süße!“, flüsterte er. „Jetzt wird es ungemütlich für einen von uns beiden. Rate mal für wen! Kleiner Tipp: Ich werde es nicht sein!“, führte er weiter genüsslich mit seiner Flüsterstimme aus.

Mir wurde zum zweiten Mal an diesem Tag klar, dass ich nun eine Entscheidung treffen musste, die mein Leben kosten könnte. Ich legte meine Waffen ab und nahm nur das Messer in meine Hand. Leise schlich ich mich an. Zum Glück schien kein Mond, so dass es stockfinster war.

Bran machte hektische und leise stöhnende Geräusche. Offenbar fummelte er bereits an seiner Hose herum. Das Mädchen hatte sich hingestellt und erwartete seinen Angriff, während ich mich weiter anschlich. Bran drückte das Mädchen an den Baumstamm. Sie wehrte sich so gut es ging. Er versuchte ihr mit einer Hand den Mund zuzudrücken. In diesem Moment schlich ich mich von hinten an die beiden heran und hielt mein Messer so, dass ich es an seinen Hals ansetzen konnte.

Im Fernsehen hatte ich oft gesehen, dass man am besten die Haare des Gegners ergriff, den Kopf nach hinten zog und dann mit dem Messer die Kehle in einer schnellen Schnittbewegung durchtrennte. Leichter gesagt als getan, da die beiden miteinander rangen und mir die Erfahrung sowie Kaltschnäuzigkeit fehlte.

„Komm schon, du Schlampe, stell dich nicht so an“, flüsterte Bran wütend.

Das Mädchen versuchte sich mit aller Kraft zu wehren, da sie aber am Baum gefesselt war, konnte sie sich kaum verteidigen. Als Brans Hand auf ihrem Mund lag und er mit der anderen Hand versuchte ihr Kleid hochzuschieben, war die Gelegenheit gekommen. Ich hob das Messer, bereit zuzustechen. Als Bran einen Tritt erhielt, machte er für mich eine unerwartete Rückwärtsbewegung. Mein Messer bohrte sich direkt in seinen Hals. Anders als ich es vorgehabt hatte, konnte ich ihm nicht einfach die Kehle durchschneiden. Der Zufall kam mir zur Hilfe. Bran war so erstaunt, dass er das Mädchen losließ. Seine Stimme war nur ein Krächzen. Offenbar hatte ich die Stimmbänder schwer getroffen. Seine Hände schlossen sich um seinen Hals. Das Blut spritzte heftig aus der offenen Wunde. Möglicherweise hatte ich auch die Hauptschlagader erwischt. Bran sackte zusammen und ich fing ihn im Fallen auf, damit das Lager nicht geweckt wurde. Das Mädchen sah mich überrascht an. Mein Körper spürte das Adrenalin und meine Hände zitterten. Ich nahm mein Messer und schnitt ihre Fesseln los.

„Wenn du weißt, in welche Richtung wir fliehen müssen, dann zeig mir den Weg“, flüsterte ich. Sie nickte nur. In Windeseile hatte sie die Fesseln komplett abgestreift. Ich deutete ihr an kurz zu warten, da ich das Schwert nicht zurücklassen wollte und holte es. Eilig, aber leise, verließen wir den schrecklichen Ort. Während wir zu Beginn noch sehr leise vom Lager wegschlichen und hofften nicht auf totes Gehölz zu treten, wodurch wir die Soldaten im Lager möglicherweise aufwecken würden, legten wir dann an Geschwindigkeit zu. Sie führte mich durch den dunklen Wald. Offenbar kannte sie die Gegend gut. Die Nacht über rannten wir immer weiter. Wir wussten beide, dass der Abstand sehr groß werden musste, damit uns die Männer mit ihren Pferden nicht mehr einholen konnten.

Als wir an einen Fluss kamen, fing es an zu dämmern. Vermutlich waren die Soldaten nun wach und würden bald feststellen, dass Odans Aussage am Tag bei den Steintoren an Bran sich erfüllt hatte. Bran war nun beim Schöpfer – falls es den gab!

Das Mädchen rannte zielstrebig auf den Fluss zu. Gemeinsam durchquerten wir das kalte Wasser. Mit ihren Händen formte sie eine Schale und trank im Gehen das Flusswasser, was ich ihr eilig nachtat. Auf der anderen Seite angekommen, lief uns das Wasser am Körper herunter. Ich versuchte das Wasser aus meinen Sachen heraus zu pressen. Meine blauen Jeans lagen allerdings so eng an, dass sie schwer blieben. Meine Sportschuhe waren komplett durchgeweicht und quietschten beim Weiterlaufen. Sie hingegen strich ihr Kleid im Laufen elegant glatt, krempelte ihre langen Ärmel wieder auf, da sie sich im Wasser vollgesogen und ausgerollt hatten, so dass sie schon wieder Geschwindigkeit aufnehmen konnte. Ich folgte ihr und versuchte ihr enormes Tempo zu halten. Die Landschaft änderte sich nun. Dem flachen Waldgelände folgten die ersten hügeligen Anstiege. Auch hier waren wir weiterhin von dichtem Wald umgeben und geschützt. Eine offene Fläche hätte es unseren Verfolgern deutlich einfacher gemacht, uns zu entdecken. Nach einer weiteren Stunde änderte sich die Struktur des Untergrundes sichtbar. Es wurde steiniger und steiler. Graue Felsen wuchsen vor uns empor, wobei uns unverändert Bäume und Tannen umgaben. Allerdings mussten wir das Tempo drosseln, da der Anstieg Kraft kostete. Hin und wieder drehten wir uns um und suchten die Umgebung nach unseren Verfolgern ab, die sicherlich schon hinter uns her waren. Der Anstieg dauerte Stunden. Dann hatten wir den Kamm des Berges erreicht, obwohl der Berg noch über eine höhere, schneebedeckte Spitze verfügte. Hier oben waren keine Bäume mehr und wir konnten zum ersten Mal über den Wald und das Tal blicken. Ich meinte sogar die Lichtung in der Ferne zu erkennen, wo ich gestern erwacht war. Auf diese preschten gerade mehrere dunkle Reiter auf ihren Pferden zu. Also hatten unsere Verfolger Bran gefunden! Unser Vorsprung bestand sicherlich aus mehreren Kilometern. Dennoch machte mir die Geschwindigkeit der Reiter Angst. Wir duckten uns, da die Farbe des Kleides des Mädchens sicherlich meilenweit zu erkennen war. Gleichzeitig musste ich aufpassen, dass sich mein Schwert, das ich wieder auf meinem Rücken gebunden hatte, nicht in der Sonne spiegelte. Als wir auf der anderen Bergseite zum Abstieg ansetzen, sah ich in der Ferne Rauch aufsteigen. In sehr weiter Entfernung erblickte ich eine Burg steil in den Himmel aufragen. Die Burg verfügte über eine Vielzahl an Türmen und Dächern, welche mit Schornsteinen versehen waren und aus denen grauer Rauch in den Himmel aufstieg. Anscheinend gab es mehrere Festungsabschnitte, die von einer Mauer umgeben waren. Ich zählte drei große Abschnitte mit unzähligen Häusern. Die gesamte Anlage lag an einem Fluss, auf dem ich einige Schiffe erkennen konnte. Gleichzeitig erkannte ich, dass unsere Verfolger, wenn sie uns nicht über den Berg mit ihren Pferden verfolgten, um das Gebirge herumreiten mussten, was uns einen weiteren Vorsprung einbringen konnte. Auf halber Wegstrecke entdeckte ich eine weitere Besonderheit in der Landschaft. Offenbar waren die Burg und dieser Berg durch eine Brücke getrennt, die obendrein ebenfalls mit einem tor- und turmartigen Gebilde auf beiden Seiten versehen war. Zu unserer linken Seite wuchsen zwei hintereinanderstehende Zwillingsberge in den Himmel. Die Spitzen waren mit Schnee bedeckt.

Das Mädchen hatte nicht bemerkt, dass ich kurz stehengeblieben war. Sie rannte den Berg hinunter und steigerte wieder ihre Geschwindigkeit. Ich rannte ihr schließlich hinterher. An Sprechen war bei diesem Tempo sowieso nicht zu denken. Wer uns sah, musste glauben, dass der Teufel hinter uns her war.

5. Mittellande

5. Zeitalter von Aan, 98, Mondjahrhundert, 31. Mondphase

Der König von Aan saß im großen Thronsaal auf seinem erhabenen Thron, der am Ende eines langen Eichenholztisches aufragte. Der Tisch und die Stühle standen auf einem Sockel im Saal, der kreisrund errichtet worden und über drei breite Steinstufen zu erreichen war. Der Thron war ein Zeugnis aus vergangenen Zeiten und hatte vielen Königen gedient. Der Erbauer hatte ein großes A für Aan aus Silber in den Thronrücken gearbeitet, während zwei Drachen zur linken und rechten Seite ihre Flügel so ausbreiteten, dass sie dem Sitzenden in der Mitte einen gebührenden Platz boten.

Die Außenschwingen stiegen steil nach oben an, so dass der Thron zwei Spitzen hatte, während die Drachenschwänze als kleine Treppe oder zum Abstellen der Füße des Sitzenden dienten und eine weitere Erhöhung schufen. Ausgekleidet war der Thron in scharlachrotem Stoff, so dass der König weich saß. Ein kleinerer, baugleicher Thron stand daneben. Dieser Thron war mit einem Omega versehen und der Königin vorbehalten, die üblicherweise nur bei wichtigen Anlässen anwesend war. Zur rechten und linken Seite des Tisches standen jeweils sechs unterschiedlich gearbeitete Stühle aus Eichenholz. Jeder Stuhlkopf zeigte ein aufwendig geschnitztes Ornament, dessen Abbild dem jeweiligen Magistrat seinen Platz am Tisch zeigte. So deutete das Abbild einer Münze auf den Magistraten der Finanzen und Münzen hin. Hammer und Stein standen für den Baumagistraten und Schwert und Schild für den Kriegsmagistraten. Auf dem Tisch selbst waren schwere Kerzenleuchter gestellt und Schalen mit frischem Obst. Zudem konnten sich die Sitzenden mit Bechern aus Ton an den Karaffen bedienen, die Wasser und einfachen Wein enthielten. Durch die langen Fenster, die spitz zusammenliefen, am oberen Ende eine Rose zeigten und deren Scheiben aus blauen und roten Buntglasscheiben bestanden, wurde der große Saal vom Tageslicht erhellt. Die Decke des Saals bestand aus großen Eichenstämmen, auf denen ein in vielen unterschiedlichen Rottönen gemaltes Rosenmuster angebracht war. Die Kamine des Saals waren aus.

Heute Vormittag war kein guter Morgen gewesen. Zwischen den Magistraten hatte es erneut Streit gegeben, da die Verteilung der Haushaltsmittel wiederholt auf der Tagesordnung stand. Mondwochenlang hatte es keine Einigung gegeben und der König wurde langsam ungeduldig. Die Einführung der Magistrate und die Abschaffung der Stände in Aan hatte einerseits die Handwerksgilden in ihre Schranken gewiesen, da die Gildemeister immer gieriger geworden waren und sich den Zorn des Volkes zugezogen hatten. Andererseits schien die Bildung der Magistrate, welche durch die Untertanen in Aan in freien Wahlen gewählt wurden, ebenfalls ein steiniger und von Kompromissen geprägter Prozess zu sein. Geschichte drohte sich zu wiederholen. Die Magistrate bildeten die Magistratsversammlung, in der auch ohne Zustimmung des Königs über Fragen der Untertanen, die mehrere Magistrate gleichzeitig betrafen, abgestimmt und entschieden werden konnte. König Angantyr von Aan konnte zwar die Magistrate überstimmen, dennoch wollte er das Volk an bestimmten Entscheidungen Teil haben lassen, damit die Untertanen spürten, dass sie durch ihre eigene Wahl Einfluss auf die Geschicke im Reich nehmen konnten. Im Hintergrund der Versammlung standen Schreiberlinge, Dienstboten, Händler, Zunftmeister und Adlige, die sich auch an einem solchen Tag in den Thronsaal begaben. So konnten sie schnellstens in Erfahrungen bringen, welche Entscheidungen ihren eigenen Interessen dienten.

Unter den Adligen hielt sich auch Prinz Leor, zweitgeborener Sohn des Königs des Seenlandes, auf. Das Seenland war ein Nachbarland von Mittellande. Die Königshäuser waren über viele Jahrhunderte miteinander verbunden. Dies sorgte am besten für Eintracht und wirtschaftlichen Wohlstand über die eigene Landesgrenze hinweg, da die gehandelten Waren beiden Königreichen einen Vorteil verschafften. Das Seenland war allerdings kleiner, wirtschaftlich unbedeutender und weniger bevölkerungsreich. Sorge bereitete Leor, dass das Königshaus Aan auch mit anderen Königshäusern nach vorteilhaften Verbindungen für seine Kinder suchte. In nicht weniger als zwei Mondmonaten sollte seine Hochzeit mit der erstgeborenen Tochter des Königshauses von Aan, Prinzessin Lydia, stattfinden. Leors Vater hatte diese Hochzeit arrangiert. Leor kannte Lydia bereits aus den Besuchen seit ihrer Kindheit. Allerdings, und dies kratzte an seinem Stolz, hatte Lydia zwei Geschwister. Prinz Ragan, den er heute noch nicht erblickt hatte und der den Thron von Aan einst erben würde, und die Drittgeborene, Prinzessin Eleon. Letztere hatte Leor vor vier Tagen mit Kräutern, die er heimlich in ihren Wein gemischt hatte, betäubt. Eleon war nach dem Leeren des Bechers kreidebleich geworden, hatte die Tafel verlassen und war auf ihr Zimmer gegangen. Den Bediensteten hatte sie noch erzählt, sie fühle sich nicht gut und wolle zu Bett gehen. Keiner hatte mitbekommen, dass sie danach in ihrem Zimmer zusammengebrochen war. Den Abtransport hatte er schließlich Odans Leuten überlassen, die sich tagsüber in die Stadt und schließlich in den Palast der Burg geschlichen hatten. Danach hatten die Häscher ihre Tür von innen verriegelt, so dass keiner das Zimmer betreten konnte. Eleons Zofen hatten sich zwar am folgenden Tag darüber gewundert, dass Eleon nicht auf ihr Klopfen und Rufen reagiert hatte, dies tat sie andererseits gerne manchmal, wenn sie nicht gestört werden wollte. Ihre Eltern lachten dann oft über diese Bockigkeit und hofften, dass sich dies mit zunehmendem Alter ändern würde. Nach zwei Mondtagen war Ragan allerdings aufgefallen, dass seine Schwester keinen Laut von sich gab, was nun wieder doch nicht ihrer Natur entsprach. Schließlich hatte er die Tür gewaltsam aufbrechen lassen und hatte festgestellt, dass Eleons Bett unberührt war. Wo war die jüngste Prinzessin geblieben?

Leor versuchte den König und die Königin sowie die Geschwister damit zu beruhigen, dass Eleon vermutlich wieder einmal den Moment genutzt hatte, um sich unter die Untertanen zu mischen, was sie ebenfalls zum Leidwesen ihrer Eltern und ihrer persönlichen Garde gerne tat. So wurde also ihre persönliche Garde losgeschickt, um sie zu finden. Eleon blieb allerdings weiterhin verschwunden, was die Königsfamilie nun doch ängstigte. Während der König nach außen hin Ruhe und Gelassenheit zeigte, organisierte Prinz Ragan die Suche.

Ein Bote, der im Dienst von Leor stand, betrat gerade den großen Saal und schritt eilig auf Leor zu. Diesem flüsterte er nur für dessen Ohren bestimmt zu: „Mein Prinz! Prinz Ragan hat gerade seine Männer gesammelt. Er und acht seiner besten Gardisten verlassen soeben die Burg.“

Kriegsmagistrat Roger forderte in diesem Moment: „…dass wir zum Schutz von Aan die Bewaffnung der Burg und der Soldaten verstärken sollten. In der letzten Zeit, so mein König, vernehmen wir immer wieder Gerüchte. Frauen, Männer und Kinder, die verschwinden. Häuser brennen auf einmal im Grenzland zum Alten Tor nieder.“

„Und“, fragte der König, „hat sich das Alte Tor geöffnet?“