16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von der Liebe zum Leben und der Kraft der Frauen London 1797. Die Hebamme Parthenia Blenkinsop hat schon unzählige Babys auf die Welt gebracht, aber so etwas wie im Haus von Mary Wollstonecraft hat sie noch nicht erlebt. Ein höchst unkonventioneller Haushalt, eine liebevolle, gleichberechtigte Ehe. Und vor allem Mary selbst – eine offene, liebenswerte Frau, mit der Mrs B. wie mit ihresgleichen reden kann. Doch die Geburt ist lang und schwer. Elf Tage lang kämpft Mrs B. um das Leben von Mutter und Kind. In diesen elf Tagen erzählt Mary ihrer neugeborenen Tochter ihr Leben: ihr Kampf um Frauenrechte, die Reisen, Wagnisse, Verluste und Triumphe. Und vor unseren Augen wird eine furchtlose, tief beeindruckende Frau lebendig. Nicht nur Mrs B. wird diese elf Tage nie vergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

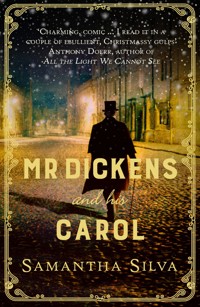

Samantha Silva

Diese wilde Freude in mir

Roman

Deutsch von Britta Mümmler

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für all unsere Töchter

30. August 1797Mrs. B

Als Mrs. Blenkinsop auf den gepflegten runden Platz mit dreistöckigen Häusern am Rande von Nord-London gelangte, stellte sie überrascht fest, dass ihr Schützling, den dicken Bauch mit beiden Händen haltend, in der offenen Haustür stand und sie mit einem unbefangenen Lächeln und ohne ein Anzeichen von Angst vor dem bevorstehenden Ereignis hereinbat.

Das Haus und seine Herrin, die ein Musselinkleid trug und darüber ein indigoblaues Schultertuch, rochen nach Apfeltaschen. Sie waren einander noch nie begegnet, doch die Frau griff nach der Hand der Hebamme und führte sie an halb möblierten Zimmern vorbei, wo auf einem türkischen Teppich stapelweise Bücher noch auf Regale warteten und hier und da Holzkisten und Lederkoffer herumstanden, was sie mit einer Handbewegung als »das alte Leben, das noch seinen Platz im neuen sucht«, erläuterte. Mrs. Blenkinsop hatte in ihrem Leben schon weit schlimmere Unordnung gesehen, und ihr gefielen der schlichte Stil, die Schnittblumen in jedem Zimmer und das einzelne ovale Porträt, nur ein Gesicht (dem der Missus sehr ähnlich), das von seinem Platz über dem Kaminsims in den Raum blickte. Im Garten hinter dem Haus, der in spätsommerlicher Blüte stand, entdeckte die Hebamme ein kleines Mädchen, das vielleicht drei Jahre alt sein mochte und mit einer jungen Frau spielte, die ihr offenbar die Namen der Pflanzen nannte.

Es war ein schönes Haus, mit frisch gestrichenen weißen Wänden und offenen Fenstern, das himmelhoch zu sein schien und von einem belebenden Lüftchen durchweht wurde, das ihnen den Flur entlang folgte, zwei steile Treppen hinauf, bis in das luftige Schlafzimmer, in das die Missus Mrs. Blenkinsop führte, wobei sie jede ihrer Fragen mit einer verblüffenden Ruhe beantwortete: Ihr Fruchtwasser habe anfangs nur getröpfelt, sei dann aber in einem Schwall abgegangen, als sie an diesem Morgen in der Küche stand. Sie habe einen dumpfen Schmerz empfunden und seitdem vereinzelte Kontraktionen. Es gehe ihr aber nicht schlecht, und sie habe auch daran gedacht, etwas zu essen, vor zwei Stunden erst, ein kleines Frühstück, das als Nahrung hoffentlich ausreichen werde, um sie durch die bevorstehenden Wehen zu bringen.

»Ich glaube, Mrs. Blenkinsop, Sie werden nicht viel mehr zu tun haben, als dazusitzen und abzuwarten, dass die Natur das tut, was Ihre Kunst nicht vermag.«

»Dagegen habe ich nichts einzuwenden.« Die Hebamme stellte ihre alte Tasche und eine Flasche Gin auf den Boden.

»Ich kann es nicht ausstehen, herumzuliegen. Bei Fanny war ich am nächsten Tag wieder auf den Beinen.«

»Das hübsche Kind unten im Garten?«

»Ja, mit der guten Marguerite, unserem Mädchen. Beide zu lieb für diese Welt, fürchte ich. Allerdings: Schüchtern war Fanny nicht, als sie kam.«

Die Hebamme nahm ihren braunen Umhang ab und legte ihn sorgfältig gefaltet über einen Stuhl. »Na, ich hab noch keine zwei Geburten gesehen, die gleich abgelaufen sind. Nicht, solange ich Hebamme bin. Aber hoffen wir das Beste.«

»Ich habe zu Mr. Godwin gesagt, dass ich morgen Abend zum Essen wieder unten sein würde.«

»Dann wollen wir mal«, sagte die Hebamme, die sich nun ihrer anstehenden Aufgabe widmen wollte. »Stört es Sie, wenn ich meine Haube abnehme?«

»Natürlich nicht, Mrs. Blenkinsop. Bei uns geht es nicht so förmlich zu.«

»Mrs. B reicht auch«, sagte sie, nahm Mandelöl aus ihrer Tasche und rieb sich die Hände damit sauber. »Kürzt alles etwas ab.«

»Dann also Mrs. B.«

Ein Dienstmädchen brachte eine gebügelte Schürze für die Hebamme, die diese um ihren rundlichen Bauch wickelte und am Rücken zusammenband. Sie zog der Frau die Pantoffeln aus, knetete kurz ihre Füße, bevor sie ihre Beine aufs Bett hob, und legte ihr dann die Hände flach auf den straff gewölbten Leib, schloss die Augen und konzentrierte sich ganz darauf, das Kind darin zu ertasten. Zufrieden darüber, dass es sich mit dem Kopf voran ins Becken gesenkt hatte, setzte sie sich auf den Bettrand und stellte die Beine der Missus leicht gebeugt auf, schob ihr das Kleid bis zu den Knien hinauf, zog ihr die Unterwäsche aus und drückte sanft ihre Beine auseinander. Sie gaben nach wie die einer Frau, die das schon kannte.

Als die Hebamme ihre Patientin untersuchte – der Muttermund war erst einen Finger breit geöffnet –, atmete die Schwangere gedehnt aus und sprach zur Zimmerdecke.

»Ich sagte beim Frühstück zu Mr. Godwin, dass ich das kleine Wesen zweifellos heute zu sehen bekommen würde, ich aber auf Sie warten müsse, um die Stunde abschätzen zu können. Er war ein wenig erschrocken über die Aussicht auf all das, glaube ich, und war ziemlich erleichtert, als ich ihn wegschickte. Ich habe jedoch versprochen, ihm den ganzen Tag über Nachrichten zukommen zu lassen.«

»Dann sind wir also vorerst nur zu zweit.« Die Hebamme wischte sich die Hände an der Schürze ab. Der Brauch, eine ganze Horde weiblicher Verwandter und Freundinnen um sich zu scharen, war, wenn man sie fragte, weder der Sache noch der Patientin zuträglich. Ihrer Erfahrung nach konnten die Besucherinnen sich nie einigen, wie am besten vorzugehen war, weder vor der Geburt noch danach: Sollte man gegen eine träge Verdauung Austernschalenpulver nehmen oder doch lieber zerstoßene Kamillenblüten? Half Cayennepfeffer besser gegen Morgenübelkeit oder Laudanum? Waren »kühlende« oder »wärmende« Speisen bekömmlicher während der Schwangerschaft? (Mrs. B hatte schon zu viele Frauen gesehen, die sich wie die Pferde von Gras und Wasser ernährten.) Wenn die Wehen einer Frau nicht heftig genug waren, empfahlen die Anwesenden große Mengen starker Spirituosen, und wenn sie zu heftig waren, sogar noch mehr. Nur eins war nach Meinung von Mrs. B noch schlimmer: einen Arzt zu rufen. Die griffen immer viel zu schnell zur Zange und brachten keinerlei Geduld für eine Frau auf, die in den Wehen lag.

»Sieht so aus, als würden wir es eine ganze Weile miteinander zu tun haben«, sagte Mrs. B und zog der Frau das Kleid wieder bis über die Waden herunter.

»Sind Sie sicher?«

»Ein wenig Geduld noch.«

»Das waren die Worte meiner Mutter zu mir, als sie im Sterben lag.«

»Sie gelten fürs Werden wie fürs Vergehen.« Die Hebamme tätschelte flüchtig das Mieder. »Jetzt holen wir Sie erst mal da heraus und ziehen Ihnen etwas Bequemeres an.«

Die Frau deutete auf einen Kleiderschrank, in dem Mrs. B eine saubere, gebügelte Chemise fand und nicht ein einziges der schweren, für Bettlägerige zwar üblichen, aber viel zu warmen Nachthemden. Sie war der Ansicht, dass an Kleidung oder Bettzeug nichts dem hinzugefügt werden sollte, woran die Patientin bei bester Gesundheit gewöhnt war. Als sie sich umdrehte, stand die Frau vor dem Bett, die Arme zur Decke ausgestreckt und ganz im Einklang mit ihrem Körper. Ihr Haar fiel in weichen kastanienfarbenen Wellen herab, eine Farbe, die gut zu ihren braunen Augen passte. Ihre Gestalt wirkte wie eine bauchige Blumenvase.

»Keine Sorge«, sagte die Hebamme, knöpfte das Kleid am Rücken auf und zog es ihr über Bauch, Kopf und Arme aus. »Alles ist auf dem besten Wege. Sie werden sie früh genug kennenlernen.«

Kurz darauf hatte das neue Kleidungsstück das alte ersetzt.

»Sie?«

»Mmm.«

»Aber wir erwarten einen ›Master William‹. Schon von Anfang an.«

Von all dem Bücken und Auf und Ab hatte Mrs. B rote Flecken im Gesicht bekommen. Sie hielt einen Augenblick inne, blies sich ein paar Haarsträhnen aus der Stirn und bemerkte die Verwunderung im Gesicht ihrer Patientin.

»Das tun sie alle. Einen Jungen erwarten. Aber Sie sind rundum füllig, nicht nur vorn heraus. Die Füße schön warm. Die Haut glatt wie bei einer Pflaume.« Die Hebamme stemmte ihre Hände in die Hüften und sah die Frau mit zusammengekniffenen Augen prüfend an. »Die Pupillen zusammengezogen und klein.« Sie reckte die Nase in die Luft und schnupperte zufrieden. »Aber eigentlich verrät es dieser Geruch nach Apfeltaschen. Sie haben ein Verlangen nach Süßem. Das heißt, es wird ein Mädchen. Das sich Zeit lassen wird, das können Sie mir glauben.«

Mrs. B bückte sich nach ihrer Tasche und der Flasche Gin, stellte beides auf einen Tisch in der Nähe und begann, die Tasche auszupacken.

»Noch ein Mädchen«, sagte die Missus fast tonlos, »auf dieser Welt.«

Irgendetwas an ihrem Tonfall veranlasste Mrs. B, sich umzudrehen. Die Frau war wieder in ihre Pantoffeln geschlüpft und hatte sich ihr Schultertuch umgelegt. Sie war sehr ruhig, strich mit den Händen kreisend über ihren geschwollenen Leib und starrte mit einem wehmütigen Lächeln auf das dünne weiße Leinen, wie Begrüßung und Abschied in einem. Bis eben noch hatte sie so unerschrocken gewirkt: eine ältere Frau, Ende dreißig vielleicht, erfahren und von weltgewandtem Auftreten. Die Hebamme fand, dass die meisten Frauen viel zu viel Gewese um die Schwierigkeiten und Unbilden des Kinderkriegens machten, dass es eine natürliche Sache war – nicht etwa eine Krankheit – und als eine solche auch behandelt werden sollte. Die Frau hier vor ihr wirkte überhaupt nicht wie die anderen. Nein, sie schien zu denen zu gehören, die der Aufgabe ins Gesicht sahen, der Natur ihren Lauf ließen, jedoch nachhalfen, wo immer sie konnten, mit einem kurzen Spaziergang in der Natur vielleicht, einer gemächlichen Kutschfahrt, Treppensteigen, oder die sich in der Anfangsphase noch mit dem Backen von Apfeltaschen und dem würzigen Duft von aufgehendem Kuchen ablenkten. Doch jetzt, als sie so dort stand, wurde in der Stärke dieser Frau auch eine gewisse Weichheit spürbar.

»Darf ich Sie also Mrs. G nennen?«, fragte die Hebamme. »Nur um’s etwas abzukürzen, bei uns beiden gleichermaßen?«

»Mrs. G?«

»Oder Mrs. Godwin, wenn Sie wollen.«

»Mrs. Godwin? Wer zum Teufel ist denn das?«, fragte die Frau mit einem fröhlichen Lachen.

Mrs. B blickte sie verwirrt an.

»Entschuldigen Sie. Es ist nur so, dass ich mich selbst nie so nenne. ›Mrs. Godwin.‹ Auch wenn ich es mittlerweile schon vier Monate lang bin.«

Mrs. B zählte im Kopf die Monate nach. Sie war Christin, aber sie verurteilte niemanden. »Dann liegt die Heirat ja noch gar nicht so lange zurück. Da sind Glückwünsche wohl noch angebracht, nehme ich an.«

»Nur dass sie gegen all das steht, woran ich glaube.«

»Was genau meinen Sie?«

»Nun, die Ehe überhaupt.«

Mrs. B war daran gewöhnt, dass Frauen in diesem Zustand Dinge sagten, die sie sonst nicht sagen würden, vor allem wenn die Wehen schneller aufeinanderfolgten – manchmal Dinge, die ihnen später leidtaten, und dann musste sie ihnen schwören, Stillschweigen darüber zu bewahren. Sie hatte Geheimnisse und Tratsch gehört, flehende Bitten und Gestammel, Schreie, Stöhnen, Weinen und Flüche, doch noch nie eine so kluge Aussage wie diese. Mrs. Godwin schien sie anzustarren und es beinahe darauf anzulegen, von ihr verurteilt zu werden. Doch Mrs. B lächelte nur auf sehr verhaltene Weise.

»Also, vor uns liegt noch einige Wartezeit«, sagte sie und stellte die letzten Tinkturfläschchen auf den Tisch. »Was wollen wir damit anfangen?«

»Ich habe Mr. Godwin gebeten, mir eine Zeitung zu schicken, einen Roman, irgendein Buch – etwas Amüsantes, das einem die Zeit vertreibt.«

»Erzählen Sie ihr doch Ihre Geschichte, wie wäre das?«, sagte die Hebamme und wies mit einem Nicken auf den Bauch der Missus. »Nur ihr.«

»Was meinen Sie, warum lässt sie sich so viel Zeit?«

»Ooh, die Dunkelheit kann wohl behaglich sein, nehme ich an«, erwiderte Mrs.B. »Es ist die Dunkelheit, die sie mit Ihnen verbindet, und Sie mit ihr. Da kommen wir doch alle her, oder?«

Die Missus antwortete nicht, und als Mrs. B sich umdrehte, sah sie, wie ein Schatten über ihr Gesicht zog, während sie aus dem Fenster schaute und ihr Schultertuch fester um sich schlang. Mrs. B meinte, ihr sei kühl, und ging auf das offene Fenster zu.

»Ich werde das mal zumachen.«

»Nein!«

Erschrocken über den scharfen Ton, ließ Mrs. B die hohen Fensterflügel los. Ihre fülligen Schultern sanken nach vorn. Sie war müde, daran bestand kein Zweifel, elf Tage am Stück das dröhnende Chaos des Westminster Hospital und jetzt vor ihrem Ruhetag noch dieses hier. Rhythmus, Routine, dachte sie, so lange wie möglich. Sie konnte sich noch einmal aufraffen, sagte sie sich, und ließ die Tränen, die ihr in die Augen gestiegen waren, in dem sanften Luftzug trocknen. Sie würde kein Wort sagen, niemals. Es stand ihr nicht zu. Sie war müde, das war alles.

»Ich mag es, Luft im Gesicht zu spüren«, sagte die Missus. Als eine Art Entschuldigung, vermutete Mrs.B. »Ich kann es nicht leiden, wenn die Luft steht. Dann kann ich nicht atmen.«

»Das Fenster kann gern offen bleiben, solange Sie wollen.« Mrs. B straffte die Schultern und ging wieder zum Tisch. Dort schenkte sie einen Schluck Gin ein.

»Glauben Sie, dass sie mich hören kann?«, fragte die Frau.

»Oh ja. Genauso wie das Buumm-Buumm Ihres Herzens. Die ganze Zeit schon. Denn Sie beide kennen sich inzwischen ja schon eine Weile.« Sie hielt der Frau das kleine Glas hin, ein Angebot. »Und so Gott will, haben Sie noch eine schöne lange gemeinsame Zeit vor sich.«

Die Schwangere nahm das Glas entgegen, hielt es hoch, ließ es kreisen und schaute zu, wie sich das Licht in dem Gin fing.

»Und Sie glauben, ich kann sie auf die Welt locken, indem ich ihr etwas erzähle?«

»Na, ausreden können Sie es ihr jedenfalls nicht.«

In den Augen der Frau stand ein Lächeln. Sie legte den Kopf in den Nacken und leerte das Glas in einem Zug, mit geschlossenen Augen, wie um sich gegen das Brennen in der Kehle zu wappnen, das sie jedoch zu stärken schien. Denn danach drückte sie Mrs. B das Glas in die Hand und schloss ihre schlanken Finger um die der Hebamme.

»Nennen Sie mich Mary«, sagte sie und schien sich wieder gefangen zu haben. »Ich bin Mary Wollstonecraft.«

Mary W

Noch ein Mädchen. Auf dieser Welt.

Wie so viele Übergänge beginnt auch dieser mit Wasser. Nicht mit den grauen Weiten einer aufgewühlten See, nicht mit an felsigen Küsten anbrandenden Fluten oder dem Wasser eines Hafenbeckens. Dieses Wasser sammelt sich auf den Holzdielen zu meinen Füßen, eine klare Flüssigkeit, die sich platschend wie eine flüchtige Kaskade aus meinem Körper ergießt und deine bevorstehende Ankunft ankündigt. Mrs. Blenkinsop überquert gemächlich den Platz und kommt auf mich zu, sie muss es sein: ein gutmütiges, rundes Gesicht mit roten Wangen, ein flatternder Sommerumhang, die Ledertasche und eine Glasflasche an den üppigen Busen gedrückt. Ihre weiße, mit Rüschen verzierte Haube ist heruntergerutscht. Ihr wolliges Haar (mehr rot als grau), das zu einem großen Dutt gewunden ist, leuchtet im weichen Licht des Spätsommermorgens. Als sie den Mund zum Sprechen öffnet, sehe ich, dass ihre Zähne schief und gelb sind und dass sie es deshalb vermeidet zu lächeln. Doch in ihren Augen liegt eine natürliche Liebenswürdigkeit – ein Moorgrün, glitzernd wie ein Bach nach einem Sturm, in dem sich alles gesammelt hat, Zweige und Blätter, abgelagerter Schlamm und Regenwasser, und auf dessen plätschernder Oberfläche Lichtflecken tanzen. Bodensatz und alles, was für das Leben notwendig ist.

Was ausreicht dafür, dass wir uns gemeinsam auf unsere lange, unbekannte Reise begeben.

Gleich zu Anfang warnt sie mich, dass ich noch nicht allzu bald von meiner Last erlöst sein werde, auch wenn sie mir versichert, dass die Entbindung gefahrlos vonstattengehen wird, mit dem Kopf voraus, und dass alles so ist, wie es sein soll. Irgendetwas in mir vertraut dieser erfahrenen Hebamme uneingeschränkt, und als sie mir (ohne Trara) dein Geschlecht verkündet, lasse ich mich davon überzeugen wie von einem Trompetenstoß – réveillez vous! »Erwachet!«, sagt sie zu mir, zu der Tochter, die sich in mir regt. Noch im selben Augenblick habe ich eine Vorstellung von dir, ganz und umfassend. Und das hat nichts zu tun mit denen, die sich der Kunst verschrieben haben, ein hübsches Mädchen herbeizuwünschen, und mir raten würden, während meiner Schwangerschaft Kirschmündchen und lilienweißen Teint anzusehen, still dazusitzen und zu sticken und ja nicht zu denken. Tatsächlich beginnen viele in meinem Zustand in den Monaten vor der Entbindung damit, ein Kinderzimmer auszustatten oder sogar gleich ein ganzes Haus neu einzurichten, und das stets mit einer Dringlichkeit, die in unseren primitivsten tierischen Instinkten angelegt ist. Eine tiefe Höhle graben, einen festen seidigen Kokon spinnen, ein weiches Nest auspolstern. Ich dagegen kann nicht einmal eine Kiste auspacken, ohne dass mir ein Gedanke dazwischenkommt oder ich hinaus in die nahe gelegenen Felder und Wälder stürme, ein kühles Bad im See nehme oder sich Schreibtisch, Papier und Schreibfeder aufdrängen. Kein delikater Zustand kann mich aufhalten, es gibt keine zugezogenen Vorhänge, nur weit geöffnete Fenster, durch die kräftiges ländliches Licht auf die Seiten fällt und noch die schwärzeste Tinte zum Leuchten bringt.

Jetzt, Tochter, soll ich dir eine Geschichte erzählen, um dich in diese Welt zu locken. Mrs. B sagt, dass es die Dunkelheit sei, die uns verbinde; aber das sind für sie nur Worte, die nichts bedeuten und mir die Zeit vertreiben sollen. Doch der Fluss Fleet, den ich durch mein Fenster in der Ferne sehen kann, fordert mich auf, genau hinzuschauen. Noch mehr Wasser, das durch die Zeiten fließt, vorbei an idyllischen Feldern und Baumschulen, die mich an die Dörfer meiner Kindheit und den besten Teil meiner Jugend erinnern, und weiter an vereinzelten Ziegelbrennereien entlang, die mich an den schlimmsten gemahnen. Dort, am Rande von Somers Town, dem entferntesten Ort, den ich noch sehen kann, fließt der Fluss klar unter einer uralten Ulme mit wunderbar knorrigen Ästen hindurch. Sie neigt ihr anmutiges Blätterdach, als wollte sie des Wassers Lauf bis zur Kirche St. Pancras markieren, wo sich in diesem Frühling die duftige gelbe Blütenpracht ebendieser alten Ulme im Wind wiegte und sich vor uns verneigte, vor deinem Vater und mir. An dem Tag, an dem ich heiratete – und mich meiner eigenen Natur widersetzte und alles verleugnete, was mir teuer war.

Während du schon in meinem Leib heranwuchst.

Es war der achtunddreißigste Jahrestag meiner Geburt. Diesen Tag hatte ich ausgewählt – und Mr. Godwin hatte eingewilligt –, um dieses gemeinsame Leben aufzunehmen, diese neue Welt zu betreten, die wir für dich schufen. Ich habe es ihm nicht gesagt, bin mir aber im Klaren darüber, dass wir in jedem Jahr, ohne es zu wissen, auch den Jahrestag unseres Todes begehen. Denn wie friedlich auch immer der Fleet hier, in diesem Paradies des mittleren Lebensalters, dahinströmen mag, so weiß ich doch, dass er, sobald er die Themse erreicht hat, verschmutzt sein wird mit den blutigen Abfällen der Fleischerstände, mit den aufgeblähten Kadavern von Katzen und Hunden, mit verwelkten Blumen und menschlichen Exkrementen.

Meine eigene Geschichte ist nicht viel schöner, ganz gewiss nicht. Es gibt Triumphe darin, einige Freuden hier und da, doch das Schöne steht Seite an Seite mit dem Grotesken; beides lässt sich nicht voneinander trennen. Und auch Grausamkeit gehört dazu, das Leid, das ich durch die Hand anderer erfahren habe, aber ebenso meine eigenen Fehler, Verfehlungen und unaufgelösten Missverständnisse. Das alles habe ich immer für mich behalten, ängstlich darauf bedacht, es nicht auf die Welt loszulassen. Wie also kann ich dir, meiner fast geborenen Tochter, die Geschichte dieser lebendigen Dunkelheit so erzählen, dass sie dich davon überzeugt, auf diese Welt zu kommen? Würdest du die dunkelsten Geheimnisse unseres kurzen gemeinsamen Daseins überleben? Du in mir. Ich in dir.

Nein, ich glaube nicht.

Dann kommen die echten Wehen, schnell und heftig.

»Es ist vermutlich an der Zeit, Mr. Godwin Bescheid zu geben, wenn er sein Abendessen beendet hat«, sage ich zu Mrs. B.

Sie überreicht dem Hausmädchen eine Nachricht für ihn und bittet darum, dass ein wenig frische Butter heraufgeschickt werden möge. Sie hilft mir aufs Bett, wo ich mich hinknie, hinsetze, hinhocke, hinlege, je nachdem, was die Schmerzen erlauben. Als die Butter kommt, weitet sie meinen Schoß, um deinem Kopf den Weg zu erleichtern. Draußen im Flur kann ich Godwins Schritte hören, er geht auf und ab und ringt wahrscheinlich die Hände. Dann klopft er an die Tür, doch ich kann seinen Wortwechsel mit Mrs. B nicht verstehen. Ich möchte seinen Namen rufen, um ihn zu beruhigen, finde jedoch meine Stimme nicht.

Je rascher die Wehen aufeinanderfolgen, desto stiller werde ich und ziehe mich in mich selbst zurück. Mrs. B wischt mir die Stirn und flüstert mir ins Ohr, dass das Kind nicht mehr lange auf sich warten lassen werde.

Und dann gleitest du schließlich aus meinem Körper.

Mrs. B hält dich verkehrt herum und schlägt dir auf die Füße, um dich zu wecken für diese Welt. Doch der Augenblick dauert länger an, als er sollte, und ich werde misstrauisch. Dann schnappst du nach Luft, endlich, und du lebst weiter, nicht mit einem Schrei, eher mit einem Zirpen und Piepsen, das, glaube ich, nur ich hören kann.

Oh, Vögelchen!

Dein Vater stürmt ins Zimmer, als er meine freudige Erleichterung hört – habe ich gelacht? Er erschrickt beim Anblick deines nackten, zitternden Körpers in den Händen von Mrs. B.

»Ist es …«

»Sie atmet, Sir. Sie atmet.«

»Oh, Liebling«, sagt er und tritt an meine Seite. »Ein kleines Mädchen.« Er setzt sich auf die Bettkante und drückt seine Stirn gegen meine – seine Freudentränen, mein wirr an der Stirn klebendes Haar –, während Mrs. B die Nabelschnur durchtrennt und dich mit all der Feierlichkeit wäscht, mit der man eine Rübe schrubbt, die soeben aus dem Erdboden gezogen wurde.

»Hast uns ganz schön lang warten lassen, ja, wirklich«, sagt sie und wäscht dein winziges Gesicht und deine Brust mit einem Schwamm.

Aber ich weiß, dass ich auf dich – auf das hier – mein ganzes Leben gewartet habe.

»Wir wollen deinen Gliedern ein wenig Freiheit gönnen, hm?« Mrs. B wickelt dich lose in ein Baumwolltuch und legt dich in meine Arme. Ich löse das Tuch noch etwas mehr, um dich in Gänze betrachten zu können, deine Finger zu zählen, deine Zehen. In den Augen deines Vaters kann ich lesen, dass du nicht das bist, was er erwartet hat, sondern das, was unsere schonende Übereinkunft der Perfektion selten zugibt: Ein frisch geborenes Kind ist ein schockierender Anblick. Deine Haut ist wie mit einer Wachsschicht überzogen, die aussieht, als hättest du die Gelbsucht, und so dünn, dass sie den Atlas der dunklen Adern darunter offenbart. Statt Federn bedeckt ein feiner weißer, kaum sichtbarer Flaum deinen ganzen Körper; statt Flügeln hast du spindeldürre Arme, die du eng an deinen sich hebenden und senkenden Brustkorb presst, der nicht viel größer ist als die Handfläche deines Vaters, die er jetzt auf dein schnell schlagendes Herz legt.

Liebe, ganz unmittelbar!

Mrs. B sagt, dass ich dich an meine Brust halten solle. Aber deine Augen sind so verquollen, dass du sie nicht öffnen kannst, und deine Lippen sind ans Nuckeln nicht gewöhnt. So sucht dein kleiner Schnabel zwar, kann mich aber nicht finden. Ich lese die Sorge in ihren Augen; sie muss es gar nicht aussprechen. Du bist zu klein, deine Lunge arbeitet zu schwer, jeder Atemzug ist ein zittriger, stockender Versuch. Doch wenn ich könnte, würde ich ihr antworten, dass ich dich nicht sterben lassen werde, denn jetzt ist meine eigene Lebenskraft untrennbar mit der deinen verbunden, tausendmal mit der deinen verknüpft. Und auch wenn wir nicht wählen können, an welchem Tag wir geboren werden, an welchem Ort und in welche Zeit hinein, so werden wir doch von einem Tag ausgewählt. Vergiss niemals, Vögelchen, dass der Tag, der dich ausgewählt hat, am Ende eines Monats liegt, in dem am Himmel über London ein Komet glühte und deine Ankunft verkündete.

Noch ein Mädchen auf dieser Welt!

Und so werde ich dir tatsächlich die Geschichte erzählen, um dich damit zu füllen und an dieses wundersame Tal zu binden, wenn du bei uns bleibst, Vögelchen. Bitte bleib. Ich werde dir von all den Augenblicken erzählen, die jeweils mein Anfang und mein Ende sind – denn aus all diesen Augenblicken sind wir gemacht, aufgefädelt wie Perlen in der Zeit, immer auf der Suche nach dem Beginn des nächsten Kreises, dem Ort unseres nächsten Werdens. Wo die Linie in einen Bogen übergeht und sich rundet.

31. August 1797Mrs. B

»Mary W kam zur elften Stunde und zwanzig Minuten am gestrigen Abend nieder und wurde, nachdem sie lange in den Wehen gelegen, ohne Schwierigkeiten von einer Tochter entbunden. Mutterkuchen noch nicht abgegangen«, schrieb Mrs. Blenkinsop in ihr Taschenkalendarium, als die Patientin endlich eine Weile schlief. Mr. Godwin weigerte sich, das Kind hinzulegen, und saß stattdessen, das »Vögelchen« fest im Arm haltend, in einem Sessel, den er nahe ans Bett herangerückt hatte. Vielleicht sollte sie ihre Meinung über ihn noch einmal überdenken, sagte sich Mrs. B, in Gedanken bei ihrem ersten Eindruck am Abend zuvor, als er an die Zimmertür geklopft und sich erkundigt hatte, ob sie nicht doch besser einen Arzt rufen sollten, weil die Nachgeburt unerwartet lange auf sich warten ließ. Freunde hätten ihm beim Abendessen erzählt, und er selbst habe es auch schon in einem Buch gelesen, dass es üblich sei, einen Arzt oder doch zumindest einen männlichen Geburtshelfer zur Unterstützung zu rufen und so vom Nutzen einer richtigen medizinischen Ausbildung zu profitieren.

»Völlig unnötig, Sir. Ich ziehe es vor, auf die Natur zu vertrauen«, sagte Mrs.B. »Groß und wunderbar ist die Güte des Allmächtigen.«

»Ich bin Atheist, Mrs. Blenkinsop. Damit kann ich nichts anfangen.«

Mrs. B war noch nie einem Atheisten begegnet, doch sie hatte schon oft mit nervösen Männern zu tun gehabt. Ihrer Erfahrung nach galt: je größer die Geisteskraft, desto größer die Besorgnis. Als sie sah, wie Mr. Godwin die Hände rang, während er mit ihr sprach, vermutete sie, dass er zum ersten Mal eine Geburt miterlebte. Er machte einen unbeholfenen Eindruck, steif wie ein Sessel, in dem noch nicht viele Menschen gesessen hatten – ganz das Gegenteil ihres eigenen Ehemanns, dessen Lebenskraft immer in seinen großen, rauen Händen pulsiert hatte. Mr. Blenkinsop, den sie in den letzten Tagen aus ihren Gedanken zu verbannen gesucht hatte.

Doch Mr. Godwin hatte recht. Es war mittlerweile üblich, dass nach Männern geschickt wurde, selbst dann, wenn es sich um eine ganz normale Geburt handelte. Es wäre ja noch einzusehen, wenn diese so alt wären wie sie und genauso viel praktische Erfahrung hätten. Stattdessen sah Mrs. B meist jungenhafte Angeber, die einen Anatomiekursus gemacht und ein oder zwei Sektionen einer Frauenleiche beigewohnt hatten und sich nun für Experten auf dem Gebiet hielten, so als hätten sie es selbst erfunden. Nichts erfüllte sie mit mehr Abscheu als der Anblick einer offenen Tasche aus Sämischleder, die Zangen, Pinzetten, Verschlusshaken und Knochenscheren enthielt. Sie war noch keinem Arzt begegnet, der Abwarten für die beste Vorgehensweise hielt.

»Entschuldigen Sie, Mrs. Blenkinsop«, sagte Mr. Godwin und tupfte sich mit einem Batisttaschentuch die glänzende Stirn. »Ich habe es nicht so gemeint.«

»Natürlich nicht, Sir. Die Warterei ist schwierig, ich weiß, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Gar keinen.«

Sie hatte beobachtet, wie er unmittelbar nach der Geburt ins Zimmer gestürmt war und auf der Bettkante seiner Frau gesessen hatte, direkt neben ihrer Hüfte, wie sie ihre Stirnen aneinandergelegt, ihre Finger miteinander verschränkt hatten. Und während sie sich um das Neugeborene kümmerte – sie rieb die Fruchtschmiere mit warmem Wasser und Wein ab und setzte ihm ein Flanellmützchen auf –, hörte sie unwillkürlich mit an, wie Mr. Godwin zu seiner Frau sagte, dass er eine solche Freude zuvor noch nie erlebt habe und dass sein Leben viel zu behütet gewesen sei, bevor er sie getroffen habe, und dass es falsch gewesen sei, sich kürzlich noch von einer Miss Pinkerton verehren zu lassen, und dass es ihm leidtue, ihr all diesen Schmerz zugefügt zu haben, denn an seiner Liebe für sie dürfe sie niemals zweifeln, und dies hier sei nun der Beweis ihrer Liebe, dieses kleine Mädchen. So als wäre noch nie ein Kind geboren worden auf dieser Welt.

Mrs. B forderte ihn schließlich nur ungern auf, den Platz am Bett seiner Frau zu räumen. Doch Mary schien in den Nachwehen zu sein, und das bedeutete ihrer Erfahrung nach, dass der Mutterkuchen bald kommen würde.

»Dann ist es also noch nicht vorbei? Sie ist noch nicht außer Gefahr?«, flüsterte Mr. Godwin.

»Es besteht keine Gefahr, Sir. Die Natur lässt sich nur ein wenig Zeit.«

Behutsamer als zuvor und deutlich respektvoller schlug er vor, dass sie zu jedem Zeitpunkt, wann immer Mrs. B es für nötig erachte, einen Arzt rufen könnten. Sie kniff zustimmend die Augen zusammen, was ihn zufriedenzustellen schien. Doch er willigte erst ein, das Zimmer zu verlassen, als Mrs. B ihm erlaubte, das Mädchen mitzunehmen. Nur für eine kleine Weile.

»Pass auf sie auf, Liebling«, sagte Mary und drehte ihm matt den Kopf zu.

»Ich verspreche es«, erwiderte er und zwang sich, das Zimmer zu verlassen. Ihre Blicke trennten sich erst im allerletzten Moment voneinander.

Obwohl sie sich zwei Stunden lang bemühte, wollte der Mutterkuchen nicht abgehen. Mrs. B probierte es mit ihrem alten Rezept aus Eisenkraut, Feldminze, Flohkraut und Melisse, ein Aufguss, der Bauchgrimmen wirksam linderte und den Leib von Fremdstoffen reinigte. Mit Eisenkraut ließ sich sogar ein totes Kind austreiben, doch vor allem regte es den weichen, warmen Mutterkuchen an, unversehrt und ganz von selbst in die wartenden Hände der Hebamme zu gleiten. Je weniger sie eingriff, desto geringer war der Blutverlust, das wusste sie. Doch es gab einen Zeitpunkt, der nicht überschritten werden durfte, und diesem näherten sie sich.

Als die Kräuter nichts bewirkten, zog Mrs. B behutsam an der Nabelschnur und rieb und drückte dann auf Marys Bauch herum.

Anfangs beklagte die Patientin sich nicht, ja sie war sogar frohgemut. Trotz der langen, beschwerlichen Geburt strahlte Mary jetzt ein Hochgefühl darüber aus, von ihrer Tochter entbunden zu sein – sie war ganz bezaubert von ihrem »Vögelchen« und konnte es kaum erwarten, dass Fanny ihre kleine Schwester kennenlernte. Das mit dem Mutterkuchen schien nur eine Misslichkeit zu sein, die sie rasch hinter sich bringen wollte, um ihr Neugeborenes in den Armen halten und zum Saugen animieren zu können. Denn von einer Sache, so sagte sie zu Mrs. B, sei sie von Grund auf überzeugt – nämlich, dass es nichts Nährenderes für ein Neugeborenes gebe als die Milch der eigenen Mutter und die Liebe, die zwischen ihnen erblühte. Doch Mary begann zu ermüden, und der Zeitpunkt, der nicht überschritten werden durfte, war nicht mehr fern.

»Wird er von allein herauskommen?«, fragte sie Mrs.B. »Warum kommt er nicht?«

»Ich glaube, Ihr Mutterkuchen ist ein wenig schüchtern.«

»Das wäre aber das einzig Schüchterne an mir.«

»Es ist ja nicht nur Ihrer, sondern auch der der Kleinen. Er gehört zu Ihnen beiden.« Mrs. B redete, weil sie den Eindruck hatte, dass sie Mary damit am besten beruhigen konnte. »Es ist wie bei einem Baum, glaube ich«, sagte sie. »Der Mutterkuchen, der ist das Wurzelwerk, die Nabelschnur der Stamm, der daraus hervorwächst, und Ihre kleine Tochter ist Frucht und Blüte.«

»Ich möchte, dass sie ihr eigener Baum ist«, sagte Mary.

»Warum sollte sie es denn nicht sein?«

»Sie haben eine poetische Seele, Mrs. B.« Mary rang sich ein Lächeln ab und ließ den Kopf mit einem Seufzer aufs Kissen sinken.

Mrs. Blenkinsop riet ihr, sich ein wenig auszuruhen, und sagte, dass sie einen weiteren Anlauf nehmen würden, wenn sie wieder aufgewacht sei. Sie wusste, dass sie Mr. Godwin, der immer noch im Flur auf und ab ging und sich alle zwanzig Minuten durch die Zimmertür erkundigte, ob es etwas Neues gebe, auf die Gefahr einer Infektion hinweisen musste, so unwahrscheinlich diese auch war. Sie glaubte immer noch, gestärkt durch Gottesfurcht und Erfahrung, dass die Natur ihren Lauf nehmen werde, wenn man ihr nur Zeit gewährte.

»Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen«, sagte Mr. Godwin und rieb sich die Schläfen.

»Wir könnten bis zum Morgen warten, Sir.« Sie achtete darauf, Gott nicht noch einmal zu erwähnen.

»Aber das Warten birgt auch Gefahren, nicht wahr?«

Das in Windeln gewickelte Mädchen zirpte leise in seiner Wiege. Es schien Stunde um Stunde schwächer zu werden. Mrs. B konnte sehen, dass die zarten Laute Mr. Godwin beinahe das Herz brachen.

»Wir haben einen französischen Arzt im Krankenhaus, Dr. Poignand. Vielleicht wäre es gut, ihn zu holen.«

Mr. Godwin schaute von der Wiege zu seiner schlafenden Frau, und seine hohe Stirn legte sich in Falten. So etwas hatte Mrs. B schon oft gesehen: ein Ehemann, der mit seiner Hilflosigkeit kämpfte. Für Männer gab es nichts Wichtigeres als ihren Glauben an die Tat, daran, handeln zu müssen.

»Was würde die Missus wollen? Vielleicht denken Sie einmal daran.«

»Ja«, sagte er und wischte sich mit dem Taschentuch dreimal über die Stirn. »Was würde Mary tun?« Mrs. B konnte förmlich zusehen, wie er darüber nachdachte, ohne den Blick auch nur einmal von seiner Frau zu lösen. »Wenn man bedenkt, dass ich noch vor etwas über einem Jahr mit größter Inbrunst an mein Eremitendasein geglaubt habe. Es gab nicht eine Frau auf der Welt, die es wert gewesen wäre, dieses ganz auf mich selbst ausgerichtete Leben aufzugeben, in dem ich tun und denken und schreiben und essen und schlafen konnte, was und wann immer ich wollte. Die Ehe hielt ich für eine unerträgliche Bedrängnis, ein Gefängnis, einen Kompromiss, den ich nie eingehen würde. Ich war … erstarrt, aber so gefiel es mir. Und jetzt? Jetzt kann ich kaum noch eine Trennlinie zwischen uns finden. Ihre Gedanken sind meine. Ihre Gefühle sind meine. Unsere Schwierigkeiten gehören uns beiden. Ich bin ein anderer Mann geworden durch sie, Mrs. Blenkinsop.« Er blickte der Hebamme direkt in die Augen, so wie Männer es nur selten taten. »Meine Liebe für Mary hat mich aus dem Gefängnis befreit, das mein Leben war. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne sie weiterzumachen. Was für ein Mann ich dann sein würde.«

Mrs. B nickte. Er hatte einige Wörter benutzt, die sie nicht kannte, doch den Sinn hatte sie erfasst, und es berührte sie, dass er es ihr erzählt hatte. Unter den Hunderten von Geburten konnte sie sich nicht an einen einzigen Mann erinnern, der seine Seele so offenbart hätte. Gebete, ja. Weinen, ja. Und sie hatte auch manchen mit der Faust gegen die Wand schlagen sehen. Aber so etwas noch nie. Sie versuchte sich ihren eigenen Ehemann vorzustellen, was er sagen würde, mit sehr viel weniger Worten.

Nein, ermahnte sie sich, denk nicht daran. Sie musste mit ihren Gedanken hier in diesem Zimmer bleiben.

Mr. Godwin drückte sich das Taschentuch an die Lippen und betrachtete seine Frau mit verzweifeltem Gesichtsausdruck.

»Sie würde leben wollen, Mrs. Blenkinsop. Für ihre Töchter. Aber auch ich will, dass sie lebt … für mich.«

Mrs. B drückte mit beiden Händen auf den Bauch der Missus, wie von Dr. Poignand angewiesen. Mary wand sich stöhnend, ihr Haar war vor Schweiß ganz strähnig. Manchmal wurde sie ohnmächtig, was die Hebamme für einen Segen hielt. Wenn sie bei Bewusstsein war, versuchte sie, den Kopf zu heben und zwischen ihre Beine zu schauen. Mrs. B war jedoch entschlossen, Mary diesen grauenvollen Anblick dort unten zu ersparen, den Anblick der blutigen Masse und des Arztes, der, den Arm bis zum Ellenbogen in ihrem Leib, den Mutterkuchen Stück für Stück herausschabte. Diese Schmerzen, das wusste sie, waren schlimmer als die Geburtsschmerzen.

Mit Schmerzen kannte Mrs. B sich aus. Sie selbst war kinderlos, nicht, weil sie nicht versucht hätte, schwanger zu werden, doch das war lange her, so lange, dass sie sich an die Versuche kaum noch erinnern konnte, auch wenn sie ihre Sehnsucht nie vergessen hatte. In den ersten Jahren, als Lehrmädchen einer Hebamme auf dem Land, war sie auf die Schmerzen, die eine Geburt mit sich brachte, eifersüchtig gewesen. Allerdings erzählte sie niemandem davon. Wie bereitwillig hätte sie diese Schmerzen auf sich genommen, wenn sie am Ende ein Kind hätte vorweisen können, nur eins, das war alles, worum sie Ihn bat. Mit der Zeit überzeugte sie sich schließlich davon, dass Gott sie von eigenen Wehen verschont hatte, damit sie anderen Frauen bei deren beistehen konnte, und so machte ihre Sehnsucht einem Pflichtgefühl Platz und ihre Eifersucht miterlebter Freude. Dem Schmerz hingegen begegnete sie mit ergebener Sachkenntnis. Ihrer Meinung nach war es unzureichend, bei einer Geburt von »Niederkunft« oder »Stöhnen« oder »Schreien« zu sprechen, als könnte eine Frau an dem Pegel des Lärms gemessen werden, den sie erreichte. Nein, der Schmerz hatte tausend Gesichter, Schmerzen waren so unterschiedlich wie Schlechtwetterwolken, kamen in allen möglichen Spielarten, und kein Tag glich dem nächsten. Sie hatte Frauen gesehen, die sich an ihrem Bettzeug festkrallten, auf ihre eigenen Oberschenkel einschlugen und versuchten, die Wände hochzugehen, in der Hoffnung, den Schmerzen zu entkommen.

Doch diese Schmerzen hier gehörten in eine andere Kategorie.

»Sehen Sie mich an«, sagte Mrs. B und deutete auf ihr Kinn. Die Hebamme hielt nichts von Poignands Methode – von Ärzten, die glaubten, wenn in einem Leib ausreichend Platz für ein Kind sei, dann doch gewiss auch für eine Hand. Aber sie hatte Verständnis dafür gehabt, dass Mr. Godwin etwas tun wollte, irgendetwas, was das Schicksal zugunsten seiner Frau wenden würde. Sie hatte vom Fenster aus beobachtet, wie er verzweifelt versuchte, mitten in der Nacht eine Kutsche aufzutreiben, und sich schon im Laufschritt in die Parliament Street aufmachen wollte, wo der Arzt wohnte. Sie fragte sich, ob es an ihrer Müdigkeit lag, dass sie sich nicht durchgesetzt hatte, doch jetzt war es ihr aus der Hand genommen. Kurz vor Morgengrauen war Mr. Godwin zusammen mit Poignand zurückgekehrt, der sogleich zur Tat schritt und sich sogar weigerte, seine Hände mit Mandelöl zu reinigen.

Mrs. B konnte kaum hinsehen. »Blicken Sie genau hierher«, sagte sie zu Mary und tippte sich an ihr rundes Kinn.

Mary, die delirierte, versuchte erneut, ihren Kopf zu heben und mit ihren ausgetrockneten Lippen Wörter zu formen, doch es gelang ihr nicht. Es war, als hätte sie ihre Stimme nun ganz verloren, dachte Mrs. B, während alle anderen für sie sprachen. Aus einem Tuch presste sie ein paar Tropfen Wasser in Marys Mund.

»Was ist denn, meine Liebe? Sagen Sie es mir.«

»Ich möchte sterben, wirklich«, flüsterte Mary, »aber ich darf sie nicht verlassen … auf keinen Fall.«

Mrs. B drückte das kalte Tuch gegen Marys Stirn und ergriff ihre Hand. »Dann verlassen Sie sie nicht«, sagte sie.

»Beide Hände auf den Bauch, Blenkinsop«, sagte Poignand. »Und können wir der armen Frau nicht etwas Laudanum geben?« Mittlerweile schwitzte auch er.

»Ich habe es ihr versprochen, Herr Doktor. Kein Laudanum.«

Mrs. B meinte einen Druck von Marys Hand zu spüren und beugte sich zu ihrem Ohr hinunter. »Es ist bald vorbei, Mary, so Gott will. Denken Sie an Ihr neugeborenes kleines Mädchen.«

Doch Mary hatte erneut das Bewusstsein verloren und hörte sie nicht. Mrs. B kannte das alles. Diese namenlosen Schmerzen, ohne einen Laut, ohne einen Schrei, ohne einen Atemzug. Wenn ein Gebet genauso nutzlos war wie der Anblick eines Kinns.

Mary W

Vögelchen.

Mein richtiges Leben begann nicht mit meiner Geburt, sondern mit einem Tod, der mich sehr erschüttert hat. Seitdem verläuft eine Trennlinie durch mein Leben, die alles, was davor geschah, von dem trennt, was danach kam. Ich war dreizehn Jahre alt, hitzköpfig und noch unentwickelt, fürchtete den Zorn meiner Eltern, hasste meinen Bruder und mein Leben und liebte die Natur und meine goldige Spanieldame Betsy, die furchtlos war und nur Freude kannte.

Wir waren in einen kleinen Ort namens Walkington gezogen, der mir verglichen mit dem stinkenden Spitalfields wie das Paradies erschien oder diesem doch zumindest näher kam, als ich es bis dahin erlebt hatte. Und das Beste war: Ich hatte im benachbarten Beverley ein Mädchen kennengelernt, das meiner festen Überzeugung nach alles hatte, was man sich im Leben nur wünschen konnte, und alles war, was man sein konnte. An diesem Tag hatte Jane Arden Geburtstag, und ich war von der Hoffnung erfüllt, dass sie mich zu ihrem Fest einladen würde. Ich hatte mein einziges gutes Kleid – wenn man es denn so nennen konnte – schon eine Woche zuvor gewaschen und gebügelt und es danach an einen Nagel innen an meiner Tür gehängt, zusammen mit meinem Lorgnon, das, einmal um den Kleiderkragen geschlungen, an einem Samtband baumelte und der einzige Zierrat war, den ich besaß. Ich hatte jeden Tag auf einen Brief gewartet, nur mein bestes Benehmen gezeigt, keinen Streit angefangen und alle meine Aufgaben im Haushalt erledigt, in der Hoffnung, dass Mama mich gehen lassen würde, wenn die lang ersehnte Einladung käme. Aber sie kam nicht.

Dann hatte mich mein Bruder wieder einmal geärgert, und da konnte ich einfach nicht anders. Er war der Älteste, Geliebteste, konnte nie etwas falsch machen, doch ich kannte Neds Geheimnis. Meine Finger umklammerten die verknoteten Ecken eines Taschentuchs, das ich aus seinem Zimmer gestohlen hatte und nun aus dem Dorf hinaustrug, begleitet von der freudig herumtollenden Betsy. Als der Frühling mir einen zarten Kuss auf die Wange gab, legte ich das Taschentuch ab, schnürte meine Stiefel auf und zog die Wollstrümpfe aus. Ich schlang sie um die Taille, befestigte sie mit zwei Knoten und fragte mich, warum mir alle Kleidung so lästig erschien, die Chemise wie ein Leichentuch, von meinem Übungskorsett und den Röcken ganz zu schweigen. Mein Spaniel kauerte sich vor mich hin und attackierte dann meine Füße, um mich zum Weitergehen zu bewegen. Papa hatte ein Jahr lang versucht, Betsy zu seinem Jagdhund abzurichten, doch sie hatte beim Knallen der Gewehrschüsse aufgejault, sich in der Hecke verkrochen und war davongelaufen, wenn er mit seinem Stiefel nach ihr trat. Jetzt gehörte Betsy mir und war mir so treu ergeben, wie nur eine echte Freundin es sein konnte (meine einzige Freundin wohl, wenn Jane sich als falsch erweisen sollte). Und seit Betsy von der Aufgabe befreit war, tote Vögel apportieren zu müssen, begeisterte sie sich einfach für alles und tappte auch vollkommen unbekümmert über die erste Akelei des Jahres hinweg.

Schließlich setzte ich meinen Weg fort, angetrieben von meiner Wut auf Ned, und zählte meine Schritte, denn so maß ich, ob meine Beine länger geworden waren. In der Stadt sagten die Leute, es gebe eine wünschenswerte Größe für Frauen, und ich hätte schwören können, dass ich zu klein oder zu groß geraten würde, jedenfalls bestimmt nicht genau richtig. Mein Körper war veränderlich wie ein aufziehender Sturm, jeden Tag tauchte etwas Neues und Unliebsames auf. Ganz anders bei Jane Arden. Während bei ihr nicht einmal die Haut einen Makel aufwies, war ich eine Landkarte der Unvollkommenheiten: knubbelige Knie, große weiße Fingerknöchel, Sommersprossen am ganzen Körper. Sie war die weite, sanft geschwungene Landschaft der Yorkshire Wolds, ich wie die groben Felsbrocken und der unebene Boden unter meinen Füßen. Ihr Salon war vermutlich der schönste von ganz Beverley. Selbst ihr Französisch war fehlerfrei, ihre Grammatik tadellos, und ich wirkte daneben wie eine Aufschneiderin mit stumpfen Schreibfedern, die mein Bruder Ned nicht für mich schärfen wollte.

Ich gebe zu, ich wünschte mir sogar, dass ihr Vater mein Vater wäre, denn für mich ließen sich Jane und John Arden mit ihren vornehmen Nasen und dem scharfen Blick aus grauen Augen nicht voneinander trennen. Wochenlang hatte ich mich bei seinen naturwissenschaftlichen Vorträgen heimlich in die letzte Reihe gesetzt und so getan, als wäre ich ein Mädchen aus Beverley. Er sprach von Dingen, die mein Wissen überstiegen, von Elektrizität und Schwerkraft und von den »Animalcula«, die für das Auge unsichtbar seien, durch die Lüfte schwebten und sich einen Weg bis tief in unsere Körper bahnten. Sie blickte ihn voller Stolz aus der ersten Reihe an. Schon allein daran konnte ich ablesen, dass sie seine Tochter war, und wenn sie, nur gelegentlich einmal, aus dem Fenster schaute, sah ich, wie lang ihr Hals war und wie nobel ihr Profil. Schließlich stellte ich mich ihr, der Jane des feinen Benehmens, mit flatternden Nerven vor. Ich wollte Eindruck machen und tat so, als wüsste ich Dinge, von denen ich eben erst erfahren hatte. Doch sie lächelte und ergriff meine kalte Hand mit ihrer behandschuhten. Da war es, ein summender elektrischer Strom, eine Anziehungskraft. Damals war das die Wissenschaft meines Herzens. Plötzlich war ich wild entschlossen, jedes Hindernis zu überwinden, um ihre Freundschaft zu erringen. An jenem Abend richtete ich meinen ersten Brief an sie und schrieb danach jeden Tag einen, von denen sie jeden dritten mit großer Höflichkeit beantwortete. Sie ahnte nicht, dass in mir – tief in meinem Innern – eine wilde Freude loderte, der sehnliche Wunsch, ihr Leben möge meines sein oder ich ein Zeichen erhalten, dass sie meine Zuneigung erwiderte, irgendeinen Fingerzeig, dass sie mich der Aufmerksamkeit für wert erachtete.

Als sie mich bei einer Vorführung der tragbaren wissenschaftlichen Instrumente ihres Vaters bat, neben ihr Platz zu nehmen, konnte ich meine Freude nicht bezähmen. Mama hatte vermutlich nur deshalb zugestimmt, weil auch sie sich sehnlichst wünschte, irgendwie Teil der Gesellschaft von Beverley zu werden. Jane saß auf ihrem Stuhl, die Hände so hübsch im Schoß gefaltet wie eine Serviette. Ich versuchte, genauso dazusitzen, rutschte aber immer weiter an die Kante des Stuhls vor, während John Arden ein Instrument nach dem anderen präsentierte: eine Äquatorialsonnenuhr in einem Beutel aus Fischhaut, ein zusammenlegbares botanisches Mikroskop, das man in die Tasche stecken konnte, einen Kompass mit einer auf Norden ausgerichteten stählernen Nadel.

Als Jane mich nach seinem Vortrag bei der Hand nahm und zu ihm führte, sah ich aus nächster Nähe, wie mitfühlend sein Blick war, aber auch wie traurig. Ich kannte das Getuschel, dass seine Frau der Tuberkulose erlegen sei, als Jane noch klein war, und er sie ganz allein aufgezogen habe. Er sah Jane mit dem gleichen Stolz an wie sie ihn und sprach nicht von oben herab mit ihr, sondern ganz direkt und auf Augenhöhe, als wäre sie fähig, alles zu verstehen. Er neigte den Kopf, wenn er ihr eine Frage gestellt hatte und darauf wartete, ihre Meinung zu hören. Hatte er das Material zu schnell vorgestellt? Zu viel Geschichtliches erwähnt? Gut genug erklärt, welche Möglichkeiten jedes einzelne Instrument bot? Der Art, wie er mir mit festem Druck die Hand schüttelte, entnahm ich, dass ihm die Einschätzung seiner Tochter genügte, um mich zu akzeptieren. Wir standen noch eine Weile bei seinem Kabinett der Kuriositäten, die auf grünem Samt ausgebreitet dalagen und die ich nicht anzufassen wagte. Als Jane sich entschuldigte, um ein paar Mädchen in der Nähe der Tür Auf Wiedersehen zu sagen, wusste ich nicht, ob ich ihr folgen sollte.

»Hier«, sagte John Arden und reichte mir ein kleines Vergrößerungsglas aus seiner Sammlung, die wunderschön war in ihrer Schlichtheit. »Schauen Sie hindurch und sagen Sie mir, was Sie sehen.« Er reichte mir die Walnuss, die er bei seiner Vorführung benutzt hatte.

Ich hielt mir das Vergrößerungsglas dicht vors Auge, und sogleich geriet die Welt völlig aus den Fugen.

»Probieren Sie unterschiedliche Entfernungen aus, bis die Dinge sich scharf stellen. Es ist bei jedem anders, da unsere eigenen Augen eine Konvexlinse sind und von unendlich vielgestaltiger Form, da gleicht kein Paar dem anderen.«

Ich war erleichtert, als es mir bald gelang, die Walnuss zu erkennen.

»Es heißt, dass wir das Vergrößerungsglas den Römern zu verdanken haben, Kaiser Nero, glaube ich, der durch einen Edelsteinsplitter oder etwas dergleichen blickte, um die Schauspieler auf der Bühne besser erkennen zu können. Ich weiß im Moment nicht, wer auf die Idee kam, dass man Sonnenstrahlen bündeln und so eine Flamme erzeugen kann. Recht nützlich jedenfalls. Doch unser Francis Bacon war der Erste, der es rein wissenschaftlich verwendet hat. Stellen Sie sich vor, nur weil dieses Glas in der Mitte etwas dicker ist, verändert sich alles. Einfach wunderbar.«

»Das stimmt«, sagte ich und betrachtete eingehend die ausgeklügelten Rillen der Schale.

»Es wird auch Lorgnon genannt«, fügte er hinzu. »Aber das wissen Sie vermutlich. Jane ermahnt mich immer wieder, dass ich nicht alles erklären muss.«

»Oh, das macht nichts. Gehört habe ich schon davon. Ich hatte nur noch nie eines in der Hand.«

»Es ist nicht das schönste Exemplar. Aber mir gefällt die Falschgold-Fassung. Nicht so wertvoll wie eine aus Gold oder Messing, aber darum geht es ja gerade. So läuft es nämlich auch nicht an. Schauen Sie, man kann es an ein Band hängen, dann hat man es immer dabei.« Er nahm es mir aus der Hand, zog ein Samtband hindurch und hängte es mir um den Hals. Ich errötete, als sich seine Finger dem Kragen meines Kleides näherten, aber nicht aus Scham über eine Ungebührlichkeit, sondern einfach weil ich plötzlich eine Ahnung davon bekam, wie es sich anfühlen mochte, einen Vater zu haben, der sich um einen kümmerte, der einem früher vielleicht die Schnürsenkel gebunden oder ein aufgeschürftes Knie versorgt hatte. Ich hob das Falschgold-Lorgnon wieder hoch, um die Walnuss zu betrachten, deren Rillen wie trockene Flussbetten mit verkrustetem Schlamm aussahen.

»Wie sehr die kleine Welt der großen gleicht«, sagte ich. »Welten, über die keiner spricht, groß und klein, direkt vor unseren Augen, überall.«

Ich ließ das Lorgnon sinken und sah ihn an. Seine hohe Stirn glänzte und war glatt wie eine geschälte Kartoffel. Er war schlicht gekleidet, wie ein Geistlicher, doch sein spärliches Haar sträubte sich, so als würden die Ideen aus seinem Scheitel sprießen. Mir kam der Gedanke, dass er seine Trauer über den Tod seiner Frau womöglich in Neugierde verwandelt und den Blick von dem Schmerz in seinem Innern auf die Wunder der Welt gelenkt hatte, sei es um seinetwillen oder für seine Tochter, das vermochte ich nicht zu sagen.

»Ich kann Ihnen beinah beim Denken zusehen«, sagte er.

»Ich kann nicht damit aufhören, sosehr ich mich auch bemühe.«

»Warum sollten Sie auch?«, fragte er und neigte den Kopf, so wie er es bei Jane getan hatte.

»Weil es manchmal wehtut«, sagte ich, ohne nachzudenken.

Er sah mich an und lächelte, die Falten um seine Augen vertieften sich. »Es ist eine Gabe, ein Denker zu sein und Ideen zu lieben. Doch es ist auch eine Last. Man kann sich nie abwenden.«

»So viele Ideen kenne ich eigentlich gar nicht.«

»Aber Sie lesen bestimmt sehr viel. Alle jungen Mädchen in Janes Schule …«

Am liebsten hätte ich gelogen. Es war mir peinlich, ihm zu erzählen, was für mich als Bildung zu gelten hatte. Stattdessen stammelte ich: »Ich gehe leider nicht in die gleiche Schule wie …«

»Oh«, sagte er. »Entschuldigung. Ich hatte einfach angenommen …«

»Obwohl ich es liebe zu lesen. Aber an Bücher ist … so schwer heranzukommen.«

»Nun, ich selbst besitze durchaus genug für eine kleine Leihbibliothek. Wenn Sie zu Janes Geburtstag kommen, leihe ich Ihnen gern alles aus, was Sie lesen möchten.«

Das Herz wurde mir schwer. Ich sah hinüber zu der Schar Mädchen bei der Tür, alle mit perfekten Locken, feiner Spitze und Rüschen. Ich würde nie eine von ihnen sein, egal, wie sehr ich es mir wünschte oder wie sehr ich mich darum bemühte. Jane hatte nicht daran gedacht, mich einzuladen, oder mich einer Einladung nicht für wert befunden. »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, murmelte ich in dem Versuch, meinen Schmerz zu verbergen. Doch er sah ihn.

»Es tut mir leid. Ich bin sicher, Jane wird Sie noch bitten zu kommen. Es ist noch genug Zeit. Man behält nur schwerlich einen Überblick bei dem gesellschaftlichen Wirbel, in dem sie steckt.«

»Natürlich«, sagte ich verlegen und dankbar, eine völlig unbekannte Mischung von Gefühlen. Ich wollte das Band von meinem Hals lösen. »Vielen Dank, dass Sie mir gestattet haben …«

»Nein, bitte. Betrachten Sie es als Ihres. Ich besitze mehr Lorgnons, als ein Mann haben sollte, und Jane hat sie inzwischen über, fürchte ich. Ich habe ihr Bänder in jeder nur erdenklichen Farbe geschenkt, und sie weigert sich trotzdem, die Lorgnons zu tragen. Ich kann einfach nicht mehr Schritt halten mit dem, was gerade à la mode ist.«

Ich schloss meine Hand um das Lorgnon und drückte es an die Brust. »Ich werde es in Ehren halten.«

»Nein, halten Sie es nicht in Ehren, Miss Wollstonecraft, sehen Sie einfach bei jeder sich bietenden Gelegenheit hindurch.« Er griff nach dem Lorgnon und putzte es mit seinem Taschentuch. »Aber fassen Sie besser nicht mit den Fingern aufs Glas.«

Ich schämte mich unsagbar, dass ich keine Handschuhe trug. Doch er ging darüber hinweg, hauchte das Glas an und rieb es sauber. »Eine klare Sicht ist das Wichtigste. Sie werden staunen, was Sie da alles zu sehen bekommen.«

Noch nie war ich einem Mann so nahe gewesen, der weder mein Vater noch mein Bruder war, und die beiden hatten mich auch noch kein einziges Mal mit solcher Achtung behandelt, wie ich sie in diesem Augenblick bei John Arden spürte. Mir ging auf, dass ich Achtung überhaupt noch nie gespürt hatte. Ich murmelte einen Dank, verabschiedete mich etwas unbeholfen und ging auf die Tür zu.

»Miss Wollstonecraft!«, rief er mir nach. Ich drehte mich um.

»Keine Sorge. Die Ideen werden Sie finden, wo immer Sie auch sein mögen.«

Wenn du mich nur sehen könntest, Vögelchen, wie ich das Taschentuch meines Bruders so fest umklammere, dass ich fast vergesse, was darin ist, wie meine Wut auf Ned sich mit meiner Eifersucht auf Jane vermischt und mit meiner Sehnsucht nach der Achtung ihres Vaters. Ich wünschte mir, dass ich gar keine Gefühle hätte. Doch als ich den festen Boden hinter mir ließ, drückte sich der Lehm zwischen meine Zehen und ins Gewölbe meiner Füße. Den Himmel überzog ein meerwasserfarbenes morgendliches Gleißen. Und selbst wenn ich es nicht sehen konnte – und auch noch nie am Meer gewesen war –, konnte ich es riechen und auf meinen Lippen schmecken. Das bewegte mich zutiefst. Ich war dreizehn, ja, doch ich war ein empfindsamer Mensch, konnte das Meer in mir spüren wie das auflaufende Wasser der Flut, spürte seinen Sog in meinem Leib.

Die Natur war meine einzige Heimat auf Erden, ein Ort, an dem ich zu mir kam, ungebunden war.

Betsy rannte mir voraus. Sie kannte den Weg, den einzigen Weg dorthin, den Weg, den wir uns selbst gebahnt hatten. Ich klemmte den Saum meines Rocks in der Taille fest, um die letzten »Stufen« zu erklimmen: flacher Felsbrocken, Gras, noch ein flacher Felsbrocken, und dann, am höchsten Punkt, der große gelbliche Kalkstein, auf dessen Teppich von Moos und Flechten ich manchmal saß, Herrin meiner eigenen Welt, des kleinen Umkreises mit einem Ausblick bis nach Calais, wie ich mir einredete. Ich zog die Knie an, schlang die Arme darum, legte die Wange darauf, Knochen an Knochen, nahm mit einem tiefen Atemzug alles in mich auf. Betsy lag hechelnd im Gras, den Kopf auf die gefleckten Pfoten gebettet, und ließ den Wind ihr Fell zausen. Niemand außer Betsy wollte das hier oder würde so weit wandern, und so war es unser Geheimnis. Jane Arden allerdings hätte ich mitgenommen. Denn dann würde sie erkennen, wie ich war, würde mich verstehen. Auf meinem Hügel, der von allem zeugte, was mich ausmachte.

Das, Vögelchen, war das einzige wahre Glück, das ich kannte.

Meine Wut verlor ihren scharfen Stachel. Ich kniete mich auf den Boden und legte das Taschentuch auf eine ebene Fläche, löste die verknoteten Ecken und schlug das Tuch auf, bis eine, zwei, drei und dann mindestens dreißig Spinnen, mit Tausenden von Beinen, wie es schien, auf dem Felsbrocken umherhuschten, daruntereilten und in die Wildnis entschwanden. Mein Reich war schon immer das ihre gewesen.

Ob Jane Arden das hier jemals verstehen könnte? Sie verkörperte Kultiviertheit, Eleganz, Wissen und Hoffnung. Wie sollte ich ihr erklären, warum ich auf einem unbedeutenden Hügel, der mir alles war, Spinnen aus einem Taschentuch freiließ? Wie könnte ich ihr verständlich machen, dass diese Spinnen eine Zuflucht brauchten, dass auch sie so leben wollten wie alle Lebewesen? Frei.

Ich stand auf der Türschwelle des Cottages, als Ned mir mit seinem leeren Weckglas entgegentrat.

»Wo sind sie?«

Eliza und Everina drehten sich zu ihm um, denn egal welcher Laune Ned gerade war, sie beherrschte den ganzen Haushalt, es sei denn, Vater war da. Trotzig ließ ich ihn links liegen. Ich war das zweitgeborene Kind, ein Mädchen, und ich wusste nicht, welches das größere Verbrechen war. Dafür bezahlte ich jeden Tag, doch an diesem Tag hatte ich genug vom Bezahlen.

»Zieh sie aus«, sagte meine Mutter, noch bevor sie mich auch nur ansah. Sie konnte mit dem Hinterkopf auf meine Strümpfe deuten, mit der Stelle, so groß wie ein Nadelkissen, wo ihr Haar immer ungekämmt und zerzaust war. Meistens trug sie zwar eine Haube, doch es waren Augen darunter, das schwöre ich.

»Willst du gar nicht hören, was ich dazu zu sagen habe?«

»Und kein einziges Wort.«

Ich presste die Lippen zusammen, um nicht nur ein Wort, sondern gleich eine Fülle von Wörtern hinunterzuschlucken. Ich schnürte meine Stiefel auf und rollte die Strümpfe hinunter, einen nach dem anderen. Die Zehen schauten hervor. Ja, ich habe es wieder gemacht, Mama, ich habe alles ruiniert. Und was jetzt? Sie wollte, dass ich Angst vor ihr habe, doch ich hatte keine Angst: Unser Ritual langweilte mich, und ich war traurig, dass es schon wieder stattfand und nicht etwas anderes geschah.

Ned stand schnaubend wie ein Bulle zwischen uns. »Zwing sie zu sagen, was sie mit ihnen gemacht hat, Mama!«

Eliza und Everina sahen mit verstohlenem Blick von ihrer Stickarbeit auf und warteten insgeheim auf das, was ich als Nächstes tun würde. Wie üblich waren ihre Gesichter ausdruckslos, sie ergriffen keine Partei. Der arme, zwölf Jahre alte Henry saß in einer Ecke auf dem Steinfußboden und spielte mit Wollmäusen, während ihm der Speichel auf das um seinen Hals gebundene Tuch tropfte. »Ich w-w-weiß, wo deine Spinnen sind, Ned.«

»Wo denn?«

»Draußen, ganz v-v-viele. Ich hol dir welche.«

»Du Schwachkopf«, sagte Ned.

»Nenn ihn nicht so!«, rief ich.

»Kein einziges Wort, Mary, bis du so weit bist, Ned zu erzählen, warum sein Weckglas leer ist«, sagte Mama und schob den kleinen James mit dem Fuß von ihren Röcken weg. Er war noch keine drei und kam jetzt zu mir, um sich an meine Röcke zu klammern.