Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

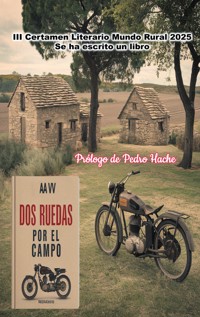

Hoy en día, el mundo rural está lleno de historias. Aquí hemos querido darle una vuelta de tuerca, incluyendo un factor clave en el campo, como han sido las motocicletas y la imaginación de los que usan la palabra escrita. Las posibilidades infinitas del ávido escritor, han creado una antología llena de pasión, que une antaño con ahora, en un bonito paisaje rural. Te atreves a dejarte guiar por una vieja Bultaco y perderte por parajes espectaculares Las mejores decisiones de la vida vienen del corazón.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta: ¡se trata de aprender a andar bajo la lluvia!

Anónimo

El optimismo es la fe que conduce al logro; nada puede hacerse sin esperanza y confianza

Helen Keller

El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace.

León Tolstói

Índice

Nota asociación

Prólogo

Más que dos ruedas

El último viaje

Hija del Viento

El último secreto de Cantallés

Urquiza

Agentes secretos, cabras y tráfico de especies

Bautismo de dos ruedas

Serena

La derbi de Atocha

El misterio del cobertizo

Abuela y la moto

Epílogo

Agradecimientos

Nota de la Asociación

Hoy en día, el mundo rural está lleno de historias. Aquí hemos querido darle una vuelta de tuerca, incluyendo un factor clave en el campo, como han sido las motocicletas.

Las posibilidades infinitas del ávido escritor, han creado una antología llena de pasión, que une antaño con ahora, en un bonito paisaje rural.

Te atreves a dejarte guiar por una vieja Bultaco y perderte por parajes espectaculares…

Las mejores decisiones de la vida vienen del corazón.

Prólogo

Cuando oigo motocicletas y mundo rural, no puedo evitar que acudan a mi mente algunas imágenes de mi niñez. Ese pueblecito de tan solo unos pocos habitantes, alzado majestuoso en las altas y frías montañas de la Sierra de Albarracín, mecido entre nieves y entre sol, y regado por las cristalinas aguas de sus innumerables fuentes. El enorme caserón de amplios muros y paredes jalbegadas que presidía, junto a la casa consistorial, una plaza mayor que había vivido tiempos mejores. Y aquel cuarto, situado frente a la entrada principal, en el que una Sanglas 400 descansaba de sus trayectos diarios por las destartaladas carreteras de la comarca.

Vista desde la perspectiva de un niño de corta edad, parecía una máquina enorme, y me producía una atracción y un magnetismo difíciles de combatir. Pertenecía a mi tío, el sacerdote del pueblo, y la utilizaba para desplazarse a las poblaciones vecinas, de las que también era párroco. Nunca estaba especialmente limpia, la pavimentación de las calzadas de finales de los años 60 dejaba mucho que desear, y las dos carteras de piel que colgaban en la parte posterior, a lado y lado de la rueda trasera, acostumbraban a encontrarse salpicadas de barro.

Yo me subía como podía al sillín, siempre con el peligro de que en cualquier momento el caballete cediera, y me colocaba aquel casco, que en la cabeza del cura a duras penas conseguía protegerle más abajo de las orejas, y que en la mía prácticamente me tapaba hasta los ojos. Y qué decir de las gafas de cristales poliédricos que descansaban en su frontal, y que tras muchos esfuerzos conseguía colocarme, estirando con la poca fuerza que poseía, de la cinta elástica que la sujetaba. Con ellas apenas era capaz de distinguir algo, pero me sentía tan importante…

Y ahí estaba yo, agazapado sobre el manillar, simulando que la conducía por carreteras lejanas, dejando volar mi imaginación como tan solo los niños son capaces de lograr.

Con toda seguridad no soy el único al que esa combinación de palabras es capaz de inspirar, evocar o conseguir sacar a la luz infinidad de historias. De amor, de lucha, de fracasos, de desencuentros, de felicidad. Ambientadas en los más diversos lugares y con las más variadas tramas, pero todas ellas convergiendo a un punto en común: el mundo rural y la motocicleta.

Así que no me corresponde a mí si no a los autores de estos relatos el trabajo de transportarnos, de hacernos sentir, de emocionarnos, y de pasearnos por otras vidas que a buen seguro nunca conoceríamos si no fuera por su voluntad de contárnoslas. De ellos es el protagonismo, y a ellos deberemos el placer que sin ninguna duda nos va a proporcionar la lectura de sus textos.

Pero hasta llegar ahí hacen falta muchas complicidades. Mi más sincera felicitación a la Asociación Se ha escrito un libro, que con su esfuerzo y dedicación ha sido capaz de sacar adelante un proyecto tan ilusionante que este año cumple su tercera edición, acompañada de la generosa ayuda y colaboración de la Editorial La Mala Suerte y la Revista Literaria El Gato Negro.

No es fácil darle forma a una iniciativa de estas características, así que mi enhorabuena a todos aquellos que la han hecho posible.

Y, por último, tan solo me queda animaros a que leáis los relatos aquí recopilados, entre ellos los ganadores del certamen. Alentaros a que os dejéis llevar por las historias que hay detrás de cada uno de ellos y que seáis capaces de disfrutar de sus personajes, de sus escenarios, y de todas las sensaciones que indudablemente os van a despertar.

Larga vida a la cultura en general y a la literatura en particular, y por extensión a todos aquellos que la hacen posible: escritores, lectores, editoriales, librerías y promotores, porque un pueblo que no lee es un pueblo condenado a su extinción.

Pedro Hache

Más que dos ruedas

— Zayra Abascal Mújica, Cantabria—

En un rincón polvoriento de Castilla, donde el campo se extiende hasta perderse en un horizonte que parece devorar al cielo, vivía Jesús, un niño de apenas diez años. Era un pueblo diminuto, con calles estrechas y casas encaladas, donde la vida se medía en estaciones: la siembra, la cosecha, el calor abrasador del verano y el crudo invierno que congelaba hasta los huesos. Allí no había secretos que no se susurraran y se expandieran como el viento entre las eras.

Jesús vivía con su padre, Eusebio, en una casa vieja pero robusta, construida por las manos de los abuelos que ya descansaban bajo las encinas del cementerio. Eusebio era un hombre curtido por el sol, con las manos ásperas de tanto labrar la tierra y el corazón aún más endurecido desde que la muerte de su esposa le había dejado un vacío que ni el trabajo ni el tiempo habían podido llenar. Desde entonces, el tractor, un Massey Ferguson rojo desvaído, se había convertido en algo más que una herramienta: era el símbolo de su esfuerzo, el único legado que podía mostrar con orgullo.

Jesús adoraba aquel tractor. Cuando era pequeño, su padre le sentaba sobre sus rodillas y le dejaba sujetar el volante mientras recorrían los surcos recién trazados. "Algún día será tuyo", le decía Eusebio con una sonrisa fugaz, mientras el motor ronroneaba y el polvo les envolvía. Jesús se imaginaba mayor, conduciéndolo por los campos, haciendo que la tierra le obedeciera como lo hacía con su padre. Pero los sueños de los niños a menudo chocan con la realidad, y la suya estaba a punto de derrumbarse.

El principio del fin llegó un verano en el que la sequía castigó los pastos, y la poca agua que quedaba parecía evaporarse antes de tocar el suelo. El ganado, ya débil, comenzó a caer enfermo. "Brucelosis", dijeron los del pueblo cuando Eusebio llevó al veterinario una vaca que apenas podía sostenerse. La enfermedad se propagó como un incendio, y en cuestión de semanas, la mitad del ganado estaba muerta. Para alguien que vivía de lo que daba el campo, aquello era un desastre. Peor aún, Eusebio, en su orgullo y confianza, no había asegurado a los animales. "Nunca había hecho falta", solía decir, y ahora esa decisión lo perseguía.

—Papá, ¿qué vamos a hacer? —preguntó Jesús una noche mientras cenaban una sopa aguada que su padre le había preparado.

Eusebio no respondió de inmediato. Tenía la mirada clavada en el plato, como si la respuesta estuviera en el fondo. Finalmente levantó la cabeza y le revolvió el cabello a su hijo.

—Saldremos adelante, como siempre —dijo, pero sus ojos no mostraban la misma confianza que sus palabras.

Unos días después, Eusebio tomó una decisión que le pesaría en el alma. Bajó al taller de herramientas y limpió el tractor como si estuviera preparando a un hijo para un viaje largo. Revisó el motor, ajustó las ruedas y limpió hasta el último resto de barro. Al día siguiente, se presentó en la plaza del pueblo y lo ofreció en venta.

Los rumores no tardaron en extenderse. Los hombres del bar lo comentaban mientras apuraban sus cañas, y las mujeres lo susurraban mientras colgaban la ropa en los tendederos. "Eusebio vende el tractor. ¿Lo habrá perdido todo?", decían unos. Otros se burlaban abiertamente. "Se lo voy a comprar por dos duros", soltó un vecino con una carcajada. Y así fue. Al final, lo vendió por un precio que apenas reflejaba su valor, porque el hambre no entiende de orgullo, y Eusebio necesitaba alimentar a sus hijos.

Cuando el tractor fue remolcado por el nuevo dueño, Jesús lo observó desde la ventana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Sabía que su padre estaba luchando por ellos, aunque esa lucha les arrancara cosas que amaban. Sin embargo, no podía evitar sentir un vacío, como si una parte de su familia se hubiera marchado con aquel viejo Massey Ferguson.

Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Eusebio salía al campo a pie, con el arado sobre los hombros, como en los tiempos de su abuelo. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, mientras Jesús lo ayudaba como podía, llevando agua o simplemente acompañándole en silencio. Los vecinos seguían hablando, pero Eusebio caminaba con la cabeza alta, sin responder a las burlas. Él sabía que su deber era más grande que su orgullo.

Una tarde, mientras Jesús ayudaba a su padre a sembrar, se detuvo y le miró con seriedad.

—Papá, cuando sea mayor, te prometo que compraré otro tractor. Uno mejor, uno que nadie pueda quitarnos.

Eusebio sonrió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que Jesús aún no podía entender del todo.

—No necesitas prometerme nada, hijo. Solo sigue siendo el buen chico que eres. Eso es suficiente para mí.

Eusebio, después de vender el tractor que tanto había significado para él y su familia, usó el escaso dinero que obtuvo para comprar lo único que su ajustado presupuesto le permitía: una vieja Montesa Impala de los años 70. La motocicleta, olvidada en un rincón de la tienda de un mecánico del pueblo, llevaba meses acumulando polvo. Nadie quería aquella máquina con la pintura deslucida, el asiento desgastado y un motor que necesitaba más cariño que combustible para funcionar. El mecánico, un hombre robusto de carácter afable, le dijo entre risas:

—Eusebio, te llevas un trozo de chatarra, pero si le das maña, tal vez te aguante un tiempo.

Eusebio no se inmutó. Para él, aquella Montesa Impala no era un simple montón de hierro viejo; era la oportunidad de mantener a su familia a flote. La moto no era un tractor ni podía arar la tierra, pero con ella podía hacer pequeños repartos para las tiendas del pueblo y los encargos de comida que comenzaban a popularizarse. La recogió con serenidad, montó en ella mientras probaba el rugido ronco del motor, y se llevó a casa algo más que una máquina destartalada: una nueva esperanza.

Cuando llegó al patio de su casa con la moto, Jesús corrió a verla. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplarla, no porque fuera impresionante, sino porque nunca había visto algo así tan de cerca. Aunque estaba oxidada y cojeaba un poco, para él era una maravilla mecánica. Eusebio, con una leve sonrisa, bajó de la moto y le revolvió el cabello.

—Jesús, ¿te gusta? —le preguntó, mientras se inclinaba para inspeccionar el motor.

—¡Es un poco fea, papá, pero me gusta! — contestó el niño, con la honestidad propia de su edad.

Eusebio soltó una carcajada y le guiñó un ojo.—Pues será nuestra joya. La vamos a arreglar juntos, y te voy a enseñar cómo funciona.

Así, la vieja Montesa Impala se convirtió en un proyecto compartido entre padre e hijo. Por las tardes, después de las labores del día, Eusebio y Jesús se sentaban en el patio con herramientas en mano. Eusebio desmontaba el motor mientras explicaba cada pieza y su función. Jesús escuchaba con atención, maravillado por cómo su padre parecía insuflar vida a aquel amasijo de hierro. Entre risas y manchas de grasa, pintaron juntos el chasis de un azul metálico que contrastaba con el negro desgastado del asiento. Cada tornillo ajustado y cada capa de pintura aplicada fortalecían no solo la moto, sino también el vínculo entre ellos.

Aunque el pueblo murmuraba. Había vecinos que se reían al ver a Eusebio pasar con su Montesa, cargando pequeñas cajas o paquetes para los comercios. Aquellos que aún conservaban tractores nuevos y rebaños prósperos decían entre dientes:

—Mira al Eusebio, de tractorista a recadero.

Pero Eusebio nunca perdió la calma. Agradecía a la moto la posibilidad de seguir trayendo comida a la mesa, por modesta que fuera. Para él, no importaba el qué dirán, sino el sustento de su hijo. Y poco a poco, la moto comenzó a ocupar un lugar especial en su vida, porque no solo le daba trabajo, sino también una inesperada alegría.

Un día, mientras hacía un reparto al supermercado del pueblo, Eusebio conoció a Rocío, la cajera. Era una mujer sencilla, de sonrisa cálida, que había enviudado hacía años y vivía con su madre al otro lado del pueblo. Como Eusebio tenía que pasar cerca de su casa al hacer los repartos, comenzó a ofrecerle llevarla en la moto. Al principio, Rocío aceptaba con cierta timidez, pero con el tiempo empezó a esperarle con alegría. El sonido inconfundible de la Montesa era la señal de que Eusebio llegaba.

En cada viaje compartido, las risas y las conversaciones comenzaron a llenar el aire. Jesús, quien observaba desde la distancia, empezó a notar algo diferente en su padre. Había una luz en sus ojos que hacía tiempo no veía, un gesto de entusiasmo que se encendía cada vez que Rocío estaba cerca. Jesús no dijo nada, pero en el fondo estaba feliz de que aquella vieja moto estuviera trayendo algo más que comida a su casa: traía amor.

Con el tiempo, la Montesa Impala se volvió imprescindible. Jesús la veía como algo mágico, un objeto humilde pero lleno de significado. No era un tractor imponente, pero había cambiado sus vidas. Había enseñado a Jesús los secretos de la mecánica, le había dado a Eusebio un sustento, y había unido dos corazones solitarios que encontraron en los viajes sobre aquella moto la chispa de una nueva oportunidad.

Aunque seguían las dificultades, Eusebio y Jesús nunca dejaron de valorar aquel pedazo de hierro que otros despreciaron. Porque, a fin de cuentas, la Montesa Impala no era solo una moto; era el símbolo de una familia que, pese a las adversidades, seguía avanzando, con esfuerzo, esperanza y amor.

Era una calurosa tarde de verano cuando Eusebio, con el sudor resbalando por su frente y la Montesa Impala rugiendo bajo él, hacía uno de sus habituales recados. Había tomado un atajo por un camino de tierra en las afueras del pueblo, una vía que pocos utilizaban debido a su mal estado. Sin embargo, para Eusebio, aquel camino era un ahorro de tiempo y gasolina, dos recursos que valoraba más que nunca.

Mientras avanzaba por el sendero, algo fuera de lo común llamó su atención. A un lado del camino, en un pequeño claro rodeado de árboles, un hombre desconocido, vestido con ropas sencillas pero cuidadas, estaba concentrado en fotografiar los pájaros que revoloteaban entre las ramas. Llevaba consigo una cámara que parecía cara, un contraste curioso en aquel entorno rural. Eusebio pensó en saludar, pero el hombre no notó su presencia, tan absorto estaba en su tarea. Decidió seguir su camino, sin darle mayor importancia.

Al cabo de un par de horas, mientras regresaba por el mismo camino tras completar sus recados, Eusebio notó algo extraño. El hombre ya no estaba de pie ni sosteniendo su cámara. Estaba desplomado en el suelo, su cuerpo inerte bajo el sol abrasador. El corazón de Eusebio se aceleró al ver la escena. Frenó bruscamente la moto, saltó de ella y corrió hacia el hombre.

—¡Señor! ¡Señor! —gritó, sacudiéndolo ligeramente, pero el hombre no respondía. Su rostro estaba pálido y sudaba abundantemente. Eusebio se percató de que el hombre respiraba con dificultad. "Esto es grave", pensó.

En esa zona, perdida entre campos y árboles, no había cobertura para llamar a emergencias ni vecinos a los que acudir. Eusebio sabía que estaba solo y que cada segundo contaba. Sin pensarlo dos veces, colocó al hombre en una posición más cómoda, cubriéndolo con su chaqueta para protegerlo del sol. Luego, montó en su Montesa Impala y salió disparado hacia el pueblo.

La moto rugía como nunca mientras Eusebio pedaleaba y aceleraba con fuerza. Al llegar al centro del pueblo, se detuvo frente a la casa del médico, un hombre mayor llamado don Ricardo, conocido por atender a los vecinos sin importar la hora ni el lugar. Eusebio golpeó con fuerza la puerta.

—¡Don Ricardo, rápido, por favor! Hay un hombre desmayado en el camino del atajo. Parece grave, ¡venga conmigo!

Don Ricardo, acostumbrado a las urgencias, tomó su maletín sin hacer preguntas. Subió a su viejo coche mientras Eusebio lo guiaba con la moto, abriendo camino por el estrecho sendero hasta el lugar donde el hombre seguía tendido.

Al llegar, don Ricardo se apresuró a examinar al desconocido. Eusebio observaba desde un lado, conteniendo la respiración, esperando lo peor. El médico frunció el ceño mientras tomaba el pulso del hombre y revisaba su estado.

—Está teniendo un infarto. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente —dijo con voz firme.

Entre los dos, cargaron al hombre al coche de don Ricardo. Eusebio, en su moto, volvió a abrir camino, liderando el trayecto hacia el hospital más cercano. En cada curva y cada bache del camino, Eusebio aceleraba un poco más, sintiendo que llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de salvar una vida.

Cuando llegaron al hospital, el personal médico los recibió con rapidez. El hombre fue ingresado de inmediato y, tras ser estabilizado, los doctores confirmaron lo que don Ricardo había sospechado: había sufrido un infarto. Sin embargo, gracias a la intervención de Eusebio y la velocidad con la que lo habían llevado al hospital, su vida se había salvado.

Eusebio, todavía con el corazón latiendo con fuerza, se quedó en el pasillo del hospital. Don Ricardo, con una mano en su hombro, le dijo:

—Has hecho algo increíble hoy, Eusebio. Si no hubieras estado allí, este hombre no lo habría contado.

Eusebio solo asintió, mirando la Montesa Impala estacionada a lo lejos desde la ventana del hospital. Aquella moto, despreciada por muchos, se había convertido no solo en el sustento de su familia, sino en un medio para salvar una vida. Acarició su asiento desgastado al regresar a ella, sintiendo un agradecimiento profundo hacia aquella máquina humilde pero imprescindible. En el regreso al pueblo, con el viento cálido en su rostro, no pudo evitar sonreír.

El día en que el hombre al que había salvado apareció frente a la casa de Eusebio, el sol brillaba con fuerza, y el sonido de pasos firmes sobre el sendero hizo que Eusebio alzara la vista desde el patio donde estaba reparando un viejo rastrillo. Reconoció de inmediato al hombre, aunque parecía más fuerte y saludable que la última vez que lo había visto. Con una sonrisa agradecida, el hombre estrechó la mano de Eusebio, sosteniéndola con fuerza.