Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

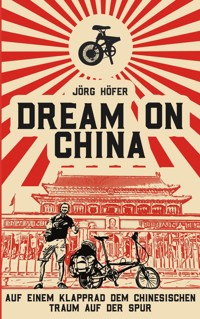

Ein Klapprad. Ein Traum. 5800 Kilometer. Die kommunistische Partei hat den chinesischen Traum ausgerufen, aber nur wenige können eine greifbare Antwort geben, was sich dahinter verbirgt. Jörg Höfer, Sinologiestudent, begibt sich auf eine verrückte Radreise quer durch die Volksrepublik, um zu verstehen, wovon der Otto-Normal-Chinese träumt. Auf einem Klapprad besucht er Schnaps trinkende Burjaten in der Inneren Mongolei, Taiji-Lehrer nahe des Shaolin Klosters und Kioskbesitzer auf der Insel Hainan, die aus dem Nähkästchen plaudern, was sie sich wirklich wünschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für alle Träumer

Inhalt

Erlaubnis von ganz oben

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo

Russisches Mah-Jongg

Die guten Seelen des Nordpols

Ein Russe auf ’nem Fahrrad

Fleischkuchen vom Himmel

Der Lingdao von Alongshan

In Hirseschnaps veritas

Herzen aus Feuer und Eis

Die letzten Nomaden

Unsere kleine (kommunistische) Farm

Mischen possible

Boxenstopp bei Burjaten

Die Bruderschaft von Ulanhot

Der letzte Drachenkaiser

Gebrochene Herzen

Lost

Aufgerüttelt

Klee im Handgepäck

Verfluchte Früchte

Nebel der Erleuchtung

Kung-Fu & Hustle

Die Kraft der roten Scheine

Der zänkische Bruder

Cash Crops

Land unter

Ama(o)zing Hunan

Streik im Paradies

The Legend of Zelda

Hi-Tiger

Ein Hauch von Heimweh

Ausgeträumt

Schlusswort

Danksagung

Erlaubnis von ganz oben

Zhejiang Universität

»Eine großartige Idee«, triumphiert Studienleiter Professor Wang in seinem Büro, als ich ihm das Thema meiner Masterarbeit vorstelle. Ich bin hier, um mir seinen Segen für ein Projekt zu holen, das in drei Wochen starten soll. Denn den Campus für mehrere Wochen ohne Genehmigung zu verlassen, ist gegen die chinesische Universitätsordnung. Diese habe ich wie jeder Student zu Anfang des Studiums unterschrieben.

Gespannt lauscht er meiner Idee, unserem Studiengang der Chinastudien durch eine Feldstudie mit dem Namen ›Der chinesische Traum der Otto Normalchinesen‹ mehr Praxisbezug zu verleihen. Vielleicht sieht er in diesem Moment schon die erste Schlagzeile vor sich ›Sinologiestudent erforscht den chinesischen Traum der Bevölkerung‹ und rechnet sich insgeheim den Imagegewinn für den Studiengang aus. Im Rahmen des Studiengangs sei es »von großem Wert, Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln.«

»Wie bist du darauf gekommen?«, fragt er neugierig.

Das wäre der Moment, in dem ich Professor Wang die ganze Geschichte unseres vorangegangenen Radausfluges zum Qiandao-See, den See der tausend Inseln, erzählen könnte.

Es war Spätherbst. In einer Nebenstraße hinter dem Universitätskrankenhaus mieteten Freunde und ich ein paar klapprige Mountainbikes für eine Handvoll Euro. Gemeinsam wollten wir den See mit dem Rad erkunden. Vom Fahrgefühl her zu urteilen, waren die Drahtesel schon zum Potala-Palast in Tibet und zurück gefahren worden. 130 Kilometer und gemeine Knieschmerzen später düste ein drahtiger Radler mit uns eine Anhöhe hinauf. Auf einem Klapprad. Ich muss geschaut haben wie manche Dorfbewohner, die zum ersten Mal einen Ausländer Chinesisch sprechen hören.

Am höchsten Punkt angekommen baten wir ihn, für einen kurzen Plausch stehen zu bleiben. Als wir auf sein Rad zu sprechen kommen, berichtet der chinesische Lance Armstrong stolz, dass er bereits über 3500 Kilometer auf diesem Kinderfahrrad zurückgelegt habe. Tibet im Herbst könne er nur empfehlen. Sprachlos schaute ich ihm zu, wie er mit einem Winken davonradelte.

»Ich brauch auch so eine Zwergentretmühle!«, verkündete ich meinen deutschen Kommilitonen. »Und dann fahre ich einmal durch ganz China.« Triumphierend streckte ich die Faust in die Luft und schaute dem Horizont mit glitzernden Augen einer Donghua-Figur, dem chinesischen Anime, entgegen. Vermutlich dachten die anderen, ich hätte den Verstand verloren. Aber wenige Wochen später und um das gesamte Monatsstipendium von vierhundert Euro leichter, war ich stolzer Besitzer eines Klapprades. Auf achtzehn Zoll und mattschwarzem Aluminiumrahmen wollte ich mir nun meinen persönlichen chinesischen Traum erfüllen.

All das hätte ich Professor Wang erzählen können. Aber mit Rücksicht auf seine wertvolle Zeit erspare ich ihm all diese Nebensächlichkeiten und mir unangenehme Rückfragen zu eigenmächtigen Radausflügen in andere Provinzen. Ich setze also erst bei den letzten Worten ein, dem chinesischen Traum. Ich rezitiere den ersten Absatz meines Research Proposals: »Der chinesische Traum ist das Schlagwort der Regierung unter Präsident Xi Jinping. Das unterstreichen die mit Plakaten vollgepflasterten Straßenzüge, Bauzäune und öffentlichen Plätze.

Tradition und Moderne vereinende Poster, die den Slogan ›Chinesischer Traum - Mein Traum‹ ausrufen. Mir drängt sich während der Studienzeit im Reich der Mitte wiederholt die Frage auf, wie die Einwohner Chinas zu dem Slogan stehen. Auf diese Fragen möchte ich in meiner Abschlussarbeit Antworten suchen. In einem Land, das sich in der Entwicklung zur mächtigsten Industrienation der Welt befindet. Wo unterscheiden sich die Denkweisen zwischen den Jungen und Alten, den Reichen und Armen. Ich will dem chinesischen Traum auf die Spur gehen!«

Mein glühender Enthusiasmus schleudert mich fast vom Stuhl. Und auch Professor Wang schaut vergnügt drein. Wie eine chinesische Glückskatze grinse ich ihn an und wedle mit dem Pfötchen, so als würde ich das kleine Detail, dass ich auf einem Klapprad ganz China durchqueren werde, einfach wegwinken. Anscheinend möchte Professor Wang zur genauen Durchführung nicht weiter informiert werden, weswegen er auch keine expliziten Nachfragen stellt, wie sonst für ihn üblich. Wir malen uns die potenziellen Erkenntnisse sowie den Imagegewinn für den Studiengang aus, statt durch die Thematisierung möglicher Gefahren im Straßenverkehr das junge Projekt, oder besser gesagt den Projektleiter, zu Fall zu bringen.

Am Ende unseres Gesprächs erteilt mir Professor Wang durch ein kurzes »Hao De« seine Genehmigung. Als ich sein Büro verlasse, tätschelt er zum Abschied meine Schulter und bekräftigt mich nochmal in meinem Vorhaben. Auch Professor Wang sieht selbstzufrieden aus. Schließlich ist es ab diesem Zeitpunkt auch sein Projekt.

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo

Hangzhou

Bumm! Bumm! Bumm! Ein heftiges Poltern reißt mich aus dem Schlaf. Ich torkle zur Tür. Es sind Mia und Helen, meine chinesischen Kommilitoninnen.

»Musst du nicht bald los? Es ist fast Mittag! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt früh schlafen gehen«, sagt Helen in mahnendem Tonfall. Sie und Mia hasten ins Zimmer. Julian liegt regungslos auf dem Bett gegenüber von meinem. Mein Kopf brummt. Er erinnert mich an die gestrige Abschiedsfeier im Kreise meiner Freunde von der Zhejiang-Universität.

Ein entspanntes Abschiedsessen im schicken Restaurant, so hat der Abend begonnen. Mit einem Gelage in einer Karaokebar mit rassigen Italienern, trinkfesten Chinesen und Koreanern sowie grölenden Deutschen, hat er geendet. Wir ertränkten die Trauer über den bevorstehenden Abschied in Reisschnaps und Bier. Das Feiern, als ob es kein Wiedersehen gäbe, war durchaus berechtigt, denn bei meiner Rückkehr wird ein Großteil meiner Kommilitonen schon wieder nach Hause zurückgekehrt sein. Bis morgens um vier schmetterte die Boyband bestehend aus Julian, Krischan und Rico »It’s my life« ins Mikrofon, dann wollte die Karaokebar schließen. Im Morgengrauen schleppten wir uns torkelnd an den Garküchen vorbei, in deren Bambuskörben bereits die ersten Baozi vor sich hin dampften, gefüllte Hefebrötchen mit Fleisch, Tofu oder Chinakohl. Die ersten Frühaufsteher kamen uns in rosa Plüschschlafanzügen entgegen, während wir zurück zum Wohnheim wankten, um unseren Rausch auszuschlafen.

Mit nervösen Blicken schauen Helen und Mia abwechselnd auf mich und die überall im Raum verstreute Ausrüstung.

»Wie willst du den ganzen Kram mitschleppen und was ist das überhaupt?«, seufzt Mia und lässt einen Speichenspanner vor meiner Nase herumbaumeln.

»Komm jetzt, ich helfe dir und begleite dich zum Bahnhof«, beschließt Helen. »Allein kommst du hier wahrscheinlich nie fort und verpasst den Zug. Los, pack zusammen!«, sagt sie im Tonfall einer besorgten Mutter und beginnt, die im Raum verstreuten Dinge in die Satteltasche zu packen.

»Hey Mann, lass uns vorher aber was essen gehen«, krächzt Julian heiser vom Bett gegenüber.

Ich schiebe das Fahrrad aus dem Studentenwohnheim und spüre zum ersten Mal das volle Gewicht der Ausrüstung. Das wenigste davon sind Klamotten. Den Löwenanteil meines Gepäcks machen neben Zelt und Schlafsack diverse Kameras, externe Festplatten und das Reparatur-Equipment fürs Rad aus. Ich fühle mich wie ein voll ausgestatteter Gemischtwarenhändler – ein trauriger. Denn als ich mir meine Fake-Adidas-Jacke überstreife, kullern aus Mias dunklen Knopfaugen die ersten Tränen.

Die Zeit reicht nur für ein hastiges Frühstück in der Mensa. Mittlerweile weint Mia, als wäre ich schon jetzt von einem der Millionen Lastwagen auf Chinas Straßen überrollt worden.

»Du musst den Ring ins Feuer werfen! Hier, nun nimm das Lembasbrot und geh endlich!«, scherzt Julian, reicht mir eine Packung trockener Kekse und versucht, damit die Stimmung aufzulockern. Ohne Erfolg.

Vor der Mensa fährt das bestellte Taxi ein. »Mach’s gut, Sam«, sage ich und umarme meinen guten Freund. Die immer lauter schluchzende Mia schließe ich zum Abschied fest in die Arme. Es ist eine Geste, die wie Händchenhalten oder andere Formen des körperlichen Kontakts in der Öffentlichkeit Chinas lange als verpönt galt. Anscheinend geht man erst seit wenigen Jahrzehnten deutlich offener mit Gefühlsbekundungen um. Mia und ich lösen uns aus der Umarmung, und ich steige zusammen mit Helen ins Taxi.

Im Auto überreicht mir Helen einen roten Plastikbeutel und einen Brief. »Vielleicht kannst du das auf deiner Reise gebrauchen. Aber erst im Zug öffnen, okay?« Aus Sorge, mir könnte etwas passieren, haben sie und Mia eine Reiseversicherung für mich abgeschlossen. Helens Stimme wird zittrig. Dann laufen auch ihr große Tränen über die Wangen. Auch ich werde von meinen Gefühlen überwältigt. Gerade noch rechtzeitig bitte ich den Taxifahrer, anzuhalten. Ich stürze aus dem Wagen, um mich in eine Hecke zu übergeben. Eine seltsame Abschiedsgeste dieses Deutschen, denkt sich Helen jetzt bestimmt. Alle weinen um den Abenteurer in spe, während jener seinem Abschiedsschmerz durch Erbrechen Ausdruck verleiht. Doch der Abschied von meinen Freunden und die bevorstehende Herausforderung, einmal quer durch China zu radeln, bereitet mir tatsächlich ein flaues Gefühl im Bauch. Aufregung schlägt bei mir eben auf den Magen. Der Reisschnaps tut sein Übriges. Um 13:22 Uhr erreichen wir den Bahnhof. Gerade noch rechtzeitig.

»Fahrräder sind in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gestattet«, sagt der Sicherheitsmitarbeiter und zeigt auf eine Tafel neben dem Gepäckscanner. Messer, Schusswaffen, Tiere – alles durchgestrichen. »So lautet die Regel. Mei banfa – nichts zu machen«, fügt er gleichgültig hinzu. Seltsam, ich kann mich noch lebhaft an so manche Busfahrt durch Zentralchina mit quakenden Enten und gackernden Hühnern erinnern. Sogar meckernde Ziegen waren an Bord gewesen. Anscheinend müssen nun auch Drahtesel draußen bleiben. Kopfschüttelnd packe ich das Rad vor seinen Augen in eine übergroße blau-rotweiß karierte Plastiktüte, die mir Helen in einem Kiosk besorgt hat. Ohne weitere Beanstandung lässt mich der Roboter aus Fleisch und Blut nun passieren. Das Rad gilt jetzt als Gepäck. In China ist alles machbar, man muss nur wissen, wie.

»Pass auf dich auf, Bruder Jörg«, flüstert mir Helen während einer letzten Umarmung ins Ohr, bevor ich in Wagen 4 des Bummelzugs Nummer Z176 nach Harbin steige. Der Zug nimmt gemächlich Fahrt auf, während ich bepackt wie ein chinesischer Wanderarbeiter zum Frühlingsfest die Satteltasche, meinen Rucksack und die blau-rot-weiß karierte Plastiktüte durch den Waggon zu meinem Platz im Schlafabteil schleife. Meinen Kram stopfe ich unter die Pritsche des Schlafabteils. Dann setzte ich mich auf einen der zwei Klappstühle am Fenster und atme tief durch. Fast hätte ich den Zug in den Norden verpasst. Nun habe ich endlich Zeit, mich von der Hektik des heutigen Morgens zu erholen.

Es sind sechsundzwanzig Stunden Fahrt in Richtung Norden nach Harbin, danach muss ich umsteigen und mit einem anderen Zug weitere achtzehn Stunden bis an die Grenze Russlands fahren. Durch das Zugfenster sehe ich die Häuser Hangzhous immer schneller vorbeiziehen. In Gedanken an das vergangene halbe Jahr blicke ich auf die Zehn-Millionen-Einwohner-Stadt, die mit dem Schnellzug knapp eine Stunde von Shanghai entfernt ist. Die Stadt, die Marco Polo einst als »die schönste Stadt der Welt« bezeichnete, ist auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Augenweide. Alibaba, der chinesische Internetgigant, hat nicht weit von unserem Campus seinen Hauptsitz, der sich hinter den Firmenzentralen amerikanischer Softwareunternehmen nicht verstecken muss. Ich denke an den Westsee mit den von Weiden gesäumten Uferpromenaden, den Teebergen von Longjing und den Pagoden, die über der Stadt thronen. Ich schaue auf die Abschiedsgrüße meiner Kommilitonen im Notizbuch, dessen Einband ein Panda mit Augenklappe schmückt. Hangzhou wird mir fehlen.

»Was ist in dem großen Beutel?«, werde ich aus meinen Gedanken geholt. Ein Mann in den Fünfzigern, der schräg gegenüber von mir auf der unteren Pritsche sitzt, schaut mich neugierig an. Er muss mich schon beim Einsteigen gesehen haben.

»Mein Fahrrad. Ich fahre in den Norden, nach Harbin.« Auf dem Gesicht des Mannes erscheint ein breites Grinsen. Wie sich herausstellt, kommt er aus Harbin und ist erheitert über den Enthusiasmus in meiner Stimme. Voller Eifer beginnt er, mir von den fruchtbaren Schwarzerdeböden zu erzählen, die es nur im Nordosten gebe. Wenn Chinesen vom ›Nordosten‹ sprechen, dann meinen sie die drei Provinzen Heilongjiang, Jilin und Liaoning. Jener Teil Chinas sei unterentwickelt, erzählt mir der Mann. Während die ortsansässigen Arbeiter diese Provinzen verlassen, kommen andere aus den benachbarten Provinzen, z. B. aus der Industrieprovinz Shandong, um mit verschiedenen Geschäften ihr Glück zu versuchen.

»Die einen kommen, die anderen gehen. Um ehrlich zu sein, wollen die meisten aber lieber gehen, vor allem die jungen Leute.«

Dieser Auffassung scheint auch der junge Kerl auf der Pritsche neben uns zu sein, der unserem Gespräch interessiert lauscht und die Äußerung des älteren Mannes mit einem Nicken quittiert. Er steht auf und schlendert mit einem roten XXL-Becher Instantnudeln der Firma Meister Kang zum Ende des Wagens, um ihn mit heißem Wasser aufzufüllen. Instantnudeln in allen Geschmacksrichtungen sind einfach der Renner in China. Ich kann mich an keine Zugfahrt erinnern, in der im Waggon nicht der Geruch von fleischiger Würzpaste waberte. Nach seiner Rückkehr setzt er sich mit der dampfenden Brühe auf den freien Klappstuhl vor mir.

»Mein Name ist Li Cheng aus Qiqihar in der Provinz Heilongjiang. Schön, dich kennenzulernen.« Mit seinem markanten Kinn und den breiten Augenbrauen erinnert er mich an den NBA Basketballspieler Yao Ming, einer der bekanntesten Sportler Chinas. Als gebürtiger Nordchinese ist er groß gewachsen und muskulös. Bei einem Land, das im Norden an Russland und im Süden an Myanmar und Vietnam grenzt, wäre es engstirnig zu glauben, dass alle Chinesen gleich aussähen, auch wenn gern von ›dem‹ Chinesen gesprochen wird. Ich mit meinen knapp 1,70 m bediene auch nicht das Stereotyp des großgewachsenen Deutschen. Li Cheng ist gerade von seinem Auslandsstudium aus London zurückgekehrt und befindet sich auf dem Weg zurück zu seiner Familie in Qiqihar.

Bei einer Zugfahrt von über zwanzig Stunden kommt man auf so einiges zu sprechen. Meiner deutschen Herkunft geschuldet sind das stets Gesprächsthemen wie Fußball, Bier und Automarken. Darauf folgen meist detaillierte Fragen zu Familienplanung, Ausbildung und Einkommensverhältnissen. Im Grunde habe ich mich seit meinem ersten Aufenthalt in China darauf eingestellt, mehr oder weniger dieselben Fragen immer wieder zu beantworten. Mittlerweile habe ich mir schon eine Art Antwortkatalog zurechtgelegt. Wenn die Qualität deutscher Markenprodukte und die Zeit des Dritten Reiches in denselben Instantnudeltopf der Beweihräucherung geworfen werden, verlangt es mir Geduld ab, das Gespräch in eine geordnete Bahn zu lenken, ohne dabei die chinesischen Gesprächspartner zu belehren. Doch das Spielchen lässt sich auch umdrehen. Auch wir, die Langnasen, strapazieren gern die Nerven unseres chinesischen Gegenübers mit sensiblen Themen wie Tibet, Taiwan oder Tigerpenissen. Und so lenke ich unsere Konversation auf das Thema meiner anstehenden Arbeit, den chinesischen Traum. Fluchtversuche sind zwecklos.

Doch Li Cheng teilt seine Ansichten gern mit mir. Vielleicht liegt das daran, dass wir Englisch miteinander sprechen, was niemand anderes im Zug versteht. Das heißt auch, dass er sich keine Gedanken machen muss, sich für seine Ansichten gegenüber anderen Fahrgästen rechtfertigen zu müssen. Er ist kein Mitglied der Kommunistischen Partei und nicht im Geringsten an Politik interessiert, erzählt er mir.

»Ich habe mich damals nur bei der Kommunistischen Partei beworben, weil meine Eltern das für eine gute Idee hielten. Wenn man sich dort engagiert, hat man später schon einige Vorteile.« Aber für Li Cheng war das nicht das Richtige und er ist froh, dass er nicht aufgenommen wurde.

»Ich kann da nicht viel ausrichten. Nur die Parteiführung entscheidet.« Das ist ja ein toller Start für meine Recherche. Wenn alle so antworten, muss ich meine Arbeit wohl doch über ein weniger brisantes Thema schreiben.

»Hast du vom chinesischen Traum gehört?« Nun lacht Li Cheng herzlich auf. »Zhongguo Meng – der chinesische Traum«, sagt er mit einem süffisanten Grinsen. »Für mich ist das nur so ein Slogan. Jeder Präsident hat seinen eigenen. Der eine hat die ›Drei Repräsentanten‹, der andere die ›Harmonische Gesellschaft‹, und nun gibt es eben den ›Chinesischen Traum‹, was auch immer dahintersteckt.« Damit bezieht er sich auf die Slogans der ehemaligen Präsidenten Jiang Zemin und Hu Jintao, die als Leitsätze in die Verfassung Chinas aufgenommen wurden. Offiziell hat sich Präsident Xi Jinping mit dem chinesischen Traum nichts Geringeres auf die rote Fahne geschrieben als die Wiederbelebung der chinesischen Nation und die Rückkehr zur nationalen Stärke. Ob dieses Verständnis des chinesischen Traums wohl auch bei der Bevölkerung ankommt? Gespannt höre ich Li Cheng zu.

»So viele Parolen auf Plakaten in den Straßen, Werbung im Fernsehen und im Radio. Reine Propaganda. Das hat alles nur wenig Bedeutung für mich.«

In den Städten werde viel gebaut und auch Bahngleise werden im ganzen Land verlegt. Aber in seiner Heimatstadt im Nordosten ändere sich nur wenig, erzählt er mir.

»Wir finden einfach keine neuen Schlüsselindustrien hier im Norden. Darum geht es uns auch nicht so gut wie denen im Süden. Du wirst sehen, Hotels und Restaurants sind relativ günstig, wir verdienen hier einfach nicht so viel wie im Süden, darum ziehen auch so viele weg. Ich habe das Gefühl, dass Menschen viel zu beschäftigt damit sind, Geld zu verdienen, um auf politische Slogans zu achten.«

»Vielleicht bist du ja bald genauso beschäftigt, deinen eigenen chinesischen Traum wahrzumachen«, entgegne ich und lächle verschmitzt.

»Nun, ich weiß, dass ich nicht so leben will wie die Menschen in Beijing. Ist dir mal aufgefallen, dass du dein Telefon auch in der Metro in Beijing benutzen kannst? In der Londoner U-Bahn lesen die Leute viel mehr Zeitung und Bücher. Das soll nicht heißen, dass sie gebildeter sind, aber Chinesen glotzen die ganze Zeit nur auf den Bildschirm ihrer Mobiltelefone. Das Tempo in Großstädten ist so unglaublich schnell.« Li Cheng schaut durch das Zugfenster. Mittlerweile ist die Sonne untergegangen. Er denkt eine Weile nach, dann wendet er sich mir zu.

»Ich kann dir nicht sagen, was mein chinesischer Traum ist. Ich will diesen Ausdruck auch gar nicht so benutzen. Ich habe den Wunsch nach einem glücklichen Leben, einer Familie mit Kindern. Aber ich bin nicht hier, um einen Slogan zu leben und dann zu sagen: ›Schaut, ich lebe den chinesischen Traum.‹ Das bedeutet mir nicht viel. Das hier ist mein Leben.«

Im Wagen haben unsere Mitreisenden begonnen, sich auf die Nachtruhe vorzubereiten. Viele haben ihre Pyjamas angezogen, die Betten gemacht und sich brav auf ihre Pritschen zurückgezogen. Um 23 Uhr wird im Waggon das Licht ausgeknipst. Daher wünschen Li Cheng und ich uns eine gute Nacht und tun es den anderen Zuggästen gleich. Ich liege auf der billigsten Pritsche ganz oben und versuche, mich vor dem kühlen Luftzug der Klimaanlage zu schützen. Dabei lasse ich noch einmal die Geschehnisse des Tages Revue passieren. Der tränenreiche Abschied, die ersten zehn Stunden Zugfahrt und schließlich das Gespräch mit Li Cheng. Zufrieden und voller Vorfreude auf den nächsten Tag schlafe ich ein.

Helens Brief:

Hi J! Wie gehts, nu? (Grüßen sich Deutsche so?)

Auch wenn das Konzept deiner Abfahrt schon sehr lange in deine Gedanken eingebettet war, trifft mich die tatsächliche Realisierung vom einen auf den anderen Tag ziemlich unvorbereitet (sorry, habe das extra so akademisch formuliert). Ich habe kein angemessenes Geschenk für deinen Abschied, das heißt aber nicht, dass ich ihn vergessen habe…

Darf ich dir also ganz bescheiden das Sammelsurium von nützlichen Dingen vorstellen, die ich auf meinem chaotischen Tisch fand? Um den wertvollen Platz auf diesem Papier zu sparen (es ist das einzige Stück Papier, das ich gefunden habe), erkläre ich nur kurz das Was/ Warum/Wie eines jeden Gegenstands:

1. eine halbvolle Taschentuchpackung, und zwei Feuchttücher (für den Zug)

2. Ohrenstäbchen (lagen hier rum, vielleicht ganz brauchbar. Sind sauber!)

3. Gesichtscreme

4. Tüten (wenn übriggebliebenes Lebensmittel oder schmutzige Socken ein Zuhause brauchen)

5. 2 Vitamintabletten, zur Vorsorge (VORSORGEN bitte!!!)

6. Warum nicht auch ein paar Nüsse für den Zug?

7. Postkarten und Briefmarken (Es kann nerven, immer eine Post zu suchen, nur um eine Briefmarke für unter einen Yuan zu kaufen. Ich hoffe, auch eine von dir zu bekommen, deswegen habe ich meine Adresse auf eine Karte geschrieben) ps, hier meine Telefonnummer, 130 8574 6112, falls du dein Telefon verlierst.

8. Nadel mit Faden (2m sollten reichen)

9. Nagelschere (vielleicht bevorzugst du deine eigene, also wenn du sie zu umständlich findest, kannst du sie auch wegwerfen)

Last but not least, TAKE CARE & DON'T FORGET US!

Am nächsten Morgen startet im dichten Gedränge des Zuges das Anstehen im Sanitärbereich am Ende eines jeden Wagens. Bis zu drei Personen stehen an den Waschbecken und schauen auf ihre verschlafenen Spiegelbilder. Ihrer Müdigkeit verleihen sie mit lautstarkem Gähnen Ausdruck. Scherzhaft tue ich es ihnen gleich. In den vergangenen Jahren in China habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, wie ein Chinese lautstark zu schlürfen, zu gähnen oder – besonders nervenraubend – zu niesen. Das Erheiternde dabei ist, dass sich absolut niemand daran stört. Interessierte Blicke der großen und kleinen Passagiere im Zug treffen mich dennoch. Oftmals höre ich auch ein langgezogenes »Helloooo« oder ein geflüstertes »Laowai«, was so viel wie ›alter Ausländer‹ bedeutet und in den meisten Fällen nett gemeint ist. Schließlich können nicht viele von sich behaupten, mit einem Ausländer das Schlafabteil im Nachtzug geteilt zu haben.

In Reih und Glied warte ich artig, bis das Trio vor mir seine Katzenwäsche beendet hat und ich an der Reihe bin. Mit mir wartet ein athletischer junger Mann, der sich nach einem netten »Zao’An«, was ›Guten Morgen‹ bedeutet, als Zhang Yu vorstellt. Er arbeitet im Vertrieb in der Schwerindustrie in Shenyang und ist gerade von einem seiner vielen Business-Trips zurückgekehrt.

Zhang Yu bleiben nur ein paar Minuten,um sich frisch zu machen und sich mit mir zu unterhalten, bis wir in den Bahnhof der Hauptstadt der Provinz Jilin einfahren. Er verabschiedet sich, jedoch nicht, bevor er mir seine Visitenkarte gegeben und mir das Versprechen abgerungen hat, mich bei ihm zu melden, sollte es mich jemals nach Shenyang verschlagen. Der Zug hält für ganze 15 Minuten, gerade lang genug, um mich am Bahnsteig mit einem weiteren Topf Instantnudeln, eingelegtem Tofu und einem Tütchen warmer Sojamilch einzudecken.

Bis nach Harbin sind es noch knapp 600 Kilometer, für die das ›Feuerfahrzeug‹, wie die Chinesen den Zug nennen, noch über fünf Stunden brauchen wird. »Den ganzen Weg fahre ich später wieder nach Shenyang zurück und dann noch weitere 4000 Kilometer«, denke ich mir und schaue aus dem Fenster, wo die graue Landschaft in Windeseile an mir vorüberzieht. Währenddessen wächst in mir der Respekt vor meinem Vorhaben. Zum ersten Mal wird mir wirklich bewusst, was ich hier vorhabe – China von Norden nach Süden auf einem Klapprad zu durchqueren. Vor Antritt der Reise hielt ich diesen Plan für eine gute Idee, mit jeder weiteren Stunde Fahrt durchs Niemandsland erscheint er mir jedoch immer mehr wie der Gedanke eines Wahnsinnigen.

Eine ältere Frau, die in Shenyang zugestiegen ist und auf der freien Pritsche vor mir sitzt, fängt mit einem Lächeln meinen Blick auf und fragt mich, woher ich komme. Ihr Lächeln wird noch sanfter, als ich ihr erzähle, dass ich in Hangzhou studiere. Das sei ja gar nicht so weit entfernt von Ningbo, wo ihre einzige Tochter in einem Forschungsinstitut für Materialwissenschaft arbeite. Sie bestätigt, was mir Li Cheng gestern erzählt hat: Im Süden Chinas sei der technische Fortschritt deutlich schneller als im Nordosten.

»Hier im Nordosten gibt es nur bedingt Möglichkeiten für Forschung. Darum ist meine Tochter in den Süden gezogen.« Mein mitfühlender Gesichtsausdruck wegen der räumlichen Trennung zwischen Mutter und Tochter entgeht ihr nicht.

»Xingfu jiu hao«, entgegnet sie mit einem Schulterzucken. ›Hauptsache glücklich‹ – ein Ausdruck, den sie mit mindestens genauso viel Wehmut anreichert, wie andere mit einem Seufzen in mei banfa – ›nichts zu machen‹ – legen.

Über den Lautsprecher verkündet der Schaffner, dass Zug Nr. Z176 pünktlich um 15:30 Uhr in den Westbahnhof von Harbin einfahren wird. Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen, dass Züge in Deutschland nur selten pünktlich abfahren, geschweige denn rechtzeitig ankommen – falls sie überhaupt fahren. Und das, obwohl die Deutschen in China neben ihrer Ernsthaftigkeit besonders für ihre Pünktlichkeit geschätzt werden. So viel Selbstironie kommt an. Meine Reisegefährten lachen gelöst, bevor das große Aufbruchschaos ausbricht.

Kurz vor der Ankunft ist es für alle Marathonzugfahrer an der Zeit, hektisch ihre Sachen zusammenzusuchen. Der Zug ist noch nicht in den Bahnhof eingefahren, schon stürmen Menschen, die vorher stundenlang auf ihren Pritschen gelümmelt haben, wie von der Tarantel gestochen zum Ausgang, als würde es draußen ein All-You-Can-Eat-Buffet für die ersten hundert Leute geben. Ich frage mich, ob die Ursache für dieses Gedrängel aus der Zeit des tiefsten Kommunismus stammt. Diese Zeit war geprägt von Hungersnöten und Lebensmittelknappheit, weswegen Nahrungsmittel teilweise nur mit Marken und ›solange der Vorrat reicht‹ erhältlich waren. Mir kommt es vor, als wäre die Angst der Elterngeneration, leer auszugehen, der Nachfolgegeneration in die Sojamilch geträufelt worden. Sofort fühle ich mich an die Anekdoten meiner Mutter erinnert, die in der DDR stundenlang für Bananen Schlange stehen musste. Wie muss es hier wohl vor sechzig Jahren zugegangen sein? Vielleicht ist aber auch die rasende Geschwindigkeit des Lebens im sozialistischen Turbokapitalismus mit chinesischen Merkmalen der Grund für die Hektik. Li Cheng und ich sortieren in aller Ruhe unser Gepäck und steigen zusammen als Letzte aus dem blauen Stahlgiganten.

Russisches Mah-Jongg

Harbin

Im Vergleich zu Hangzhou ist es in Harbin gut fünfzehn Grad kälter. In Fleecejacken gehüllt verlassen Li Cheng und ich den Bahnhof und steuern zielgerichtet auf eine der benachbarten Malls zu, wo Li darauf besteht, mich zum Abschied auf eine dampfende Schüssel Nudeln mit geschmortem Rindfleisch einzuladen. Nachdem wir die letzten Nudeln aus der heißen Brühe gefischt haben, verlassen wir das Restaurant und gehen zurück auf den Bahnhofsplatz.

»Yue Ge, ich muss nun leider weiter. Mein Zug nach Qiqihar kommt in ein paar Minuten.« Yue Ge – ›Bruder Jörg‹ – so nennen mich meine chinesischen Freunde. Es ist eine Abkürzung meines offiziellen chinesischen Namens Yue Kaihan, was so viel wie ›der Siegreiche und Selbstkontrollierte‹ bedeutet. Im Laufe meiner Reise wird sich zeigen, inwiefern dieser Name zu mir passt.

»Gemer«, was in nordchinesischem Dialekt ›großer Bruder‹ oder ›Kumpel‹ bedeutet, »hab eine gute Reise«, verabschiedet sich der friedliche Riese mit einem sanften Lächeln.

»Du auch. Alles Gute, Bruder Li!«, rufe ich ihm zu und winke zum Abschied, bis er in der Menschenmenge vor dem Bahnhof untergeht.

Mein Anschlusszug nach Mohe geht erst morgen. Zum Glück, denn nun habe ich Zeit, ein paar letzte Ausrüstungsgegenstände zu besorgen. Dabei komme ich an einer Niederlassung jener Versicherungsgesellschaft vorbei, bei der Helen für mich die Reiseversicherung abgeschlossen hat. Ob diese überhaupt für einen Nichtchinesen gilt? Zufällig steht gerade ein Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaft rauchend vor der Tür und ich spreche ihn an. Eine Antwort bleibt mir der im Business-Look gekleidete Mittdreißiger schuldig. Es wird schon alles gut gehen, denke ich mir. Außerdem hätte ich mich auch ohne Versicherung auf den Weg gemacht, aber haben ist besser als brauchen. Ich frage den Mann nach einer günstigen Unterkunft in Harbin. Dabei scheint er mir helfen zu können.

»Komm mal mit«, sagt er mit einer winkenden Handbewegung. Eine Querstraße weiter bleibt er vor einer unscheinbaren Tür stehen und bittet mich, zu warten. »Ich spreche mal mit denen«, lässt er mich wissen.

Zwei Minuten später kommt er zurück.

»Sind dreißig Yuan in Ordnung für dich?«, fragt er. Vier Euro für ein Einzelzimmer mitten in Harbin sind ein Schnäppchen, daher willige ich ein. Er begleitet mich noch in die Unterkunft, die mehr an eine zur Herberge umfunktionierte Wohnung erinnert.

In einem der Räume sitzen zwei Männer und zwei Frauen um einen Holztisch herum, spielen Mah-Jongg und knabbern Sonnenblumenkerne. Als sie mich sehen, springt eine der Damen von ihrem Stuhl auf und führt mich zu meinem Zimmer zwei Türen nebenan. Ich solle in Ruhe meine Sachen abstellen und später noch einmal mit meinem Reisepass zurückkommen. Etwas verdutzt über die schnelle Vermittlung, danke ich dem Makler herzlich, der nun wieder zurück ins Büro muss.

Ich lasse mein Gepäck auf das freie Bett fallen und kehre wie geheißen in den Raum zurück, in dem die Mah-Jongg-Steine klirren. Der Dame übergebe ich die vereinbarten dreißig Yuan sowie meinen Reisepass. Das Geld legt sie direkt auf einen Stapel anderer Geldscheine neben ihren Mah-Jongg-Steinen. In meinem Reisepass blättert sie lässig bis zur Seite mit meinem Visum, macht ein Foto und sendet es per App an die Behörden. Schließlich muss mein aktueller Aufenthaltsort jederzeit bekannt sein. Und in den nächsten Wochen wird er sich täglich verändern. Eigentlich könnten auch die Beamten meinen chinesischen Mikro-Blog schreiben, denn mit ihren über fünfhundert Millionen Überwachungskameras werden sie jeden Pedaltritt der Reise verfolgen.

»Was machst du hier in Harbin?«, erkundigt sich die Dame und wirft einen Spielstein von ihrem Stapel in die Mitte des Tisches.

»Peng!«, ruft der Mann zu ihrer Rechten und nimmt den Stein auf, um einen Drilling offen vor sich zu legen.

Wahrheitsgemäß erzähle ich ihr von meiner geplanten Reise nach Mohe. Ihre Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem Spiel.

»Und ihr so?«, frage ich lässig in die Runde.

»Na, Mah-Jongg spielen!« Der Mann gegenüber wirft einen Stein in die Mitte.

»Peng!«, ruft nun die Frau zu ihrer Linken. Wieder finden drei gleiche Steine ihren Weg auf den Tisch.

Meine Gesprächspartnerin legt eine Straße und wirft einen weiteren Spielstein ab.

»Gang! Hu le!« Stolz wirft der Mann gegenüber vier gleiche Steine in die Mitte. Er hat die Runde gewonnen.

»Verdammt!«, seufzt die Frau, »Das wird teuer.«

»Sag mal, kennst du dich mit Finanzen aus? Ich zeig dir mal was«, sagt sie mit einem verstohlenen Lächeln.

»Wir haben hier eine WeChat-Gruppe, in der wir gemeinsam Geld anlegen. Einige dieser Leute haben wohl viel Geld damit gemacht.» Sie tippt mit ihren lackierten Nägeln auf ihrem Smartphone herum.

»Schau!«, ruft sie und deutet auf ein Foto mit einem Batzen roter Hundert-Yuan-Scheine. »Einige sind superreich geworden. Was hältst du davon?«, richtet sie das Wort an mich und schaut mich fragend an, als wäre ich ihr Vermögensberater.

Ich browse durch den Nachrichtenverlauf und stoße auf ein Logo, MMM Global. Seriös sieht das für mich nicht aus. Schon auf der ersten Trefferseite bei Baidu wird vor der russischen Gaunerorganisation gewarnt.

»Das sind bestimmt Betrüger«, sage ich und meine, die Frau beim letzten Wort zusammenzucken zu sehen. Ich gebe ihr das Telefon mit dem Rat zurück, etwas mehr über den Geheimtipp zum schnellen Geld zu recherchieren. Sie schaut etwas ungläubig drein. Dann beginnen sie ihre nächste Spielrunde und ich mache mich auf den Weg in eine Mall. Ob es auch Teil des chinesischen Traums ist, reich zu werden? Zumindest scheinen die Glücksspieler von Harbin kein Problem damit zu haben, offen über Geld zu sprechen. Hoffentlich haben sie noch nicht zu viel Geld in das Schneeballsystem investiert.

Im Shoppingcenter angekommen, mache ich mich in einem Sportgeschäft auf die Suche nach den restlichen Utensilien, die ich für meine Reise brauche. Thermounterwäsche, Handschuhe und ein paar feste Schuhe werden mir sicher treue Begleiter auf dem Weg durch den Norden sein, wo das Thermometer erst im Spätfrühling Temperaturen über dem Gefrierpunkt anzeigt. Nachdem ich meine Beute zurück in die Pension getragen habe, setze ich mich zu den Glücksspielern an den Tisch und esse gefüllte Teigtaschen mit Sojasauce und gehacktem Knoblauch, die ich vom Imbiss nebenan mitgebracht habe. Meinen Freunden in Hangzhou schicke ich ein Foto meiner Ausbeute zusammen mit der Nachricht: »Bin sicher in Harbin angekommen und habe mir von eurem Geschenk warme Klamotten geholt. Danke vielmals!«. Alle sind froh, dass ich jetzt zumindest nicht an Erfrierungen sterben werde.

»Albern ist die Idee deiner Radreise dennoch«, sagen die am Tisch Sitzenden.