Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

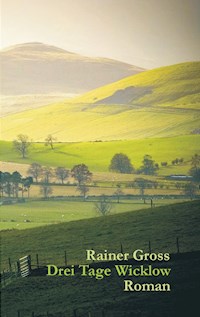

Auf dem Flughafen Dublin treffen sie sich zufällig: Matthias und Nick, alte Freunde aus Lübeck, jahrelang aus den Augen verloren, aber Matthias weiß sofort: Jetzt brauchen sie Zeit füreinander. Nick steckt in einer Liebes-geschichte mit einer verheirateten Frau, sein Leben ist auf den Kopf gestellt, er muss das mal jemandem erzählen, der wirklich zuhört. Sie nehmen sich drei Tage in den Wicklow Mountains. Sie richten sich ein, besorgen Essen, gehen wandern, und vor allem: Sie reden miteinander. Männergespräche werden es, um Liebe und Frauen und Nicks Leben, aber auch um das sechste Gebot und Gott, den Nick immer nur den „Chef“ nennt. Matthias spielt den Seelsorger, muss aber bald erkennen, dass ihn Nicks Geschichte an seine eigenen Grenzen bringt. Mit dem Urteil „Ehebruch“ ist es nicht getan, und den ersten Stein darf Matthias sowieso nicht werfen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Auf dem Flughafen Dublin treffen sie sich zufällig: Matthias und Nick, alte Freunde aus Lübeck, jahrelang aus den Augen verloren, aber Matthias weiß sofort: Jetzt brauchen sie Zeit füreinander. Nick steckt in einer Liebesgeschichte mit einer verheirateten Frau, sein Leben ist auf den Kopf gestellt, er muss das mal jemandem erzählen, der wirklich zuhört.

Sie nehmen sich drei Tage in den Wicklow Mountains. Sie richten sich ein, besorgen Essen, gehen wandern, und vor allem: Sie reden miteinander. Gespräche unter Freunden werden es, um Liebe und Frauen und Nicks Leben, aber auch um das sechste Gebot und Gott, den Nick immer nur den „Chef“ nennt.

Matthias spielt den Seelsorger, muss aber bald erkennen, dass ihn Nicks Geschichte an seine eigenen Grenzen bringt. Mit dem Vorwurf „Ehebruch“ ist es nicht getan, und den ersten Stein sollte gerade Matthias besser nicht werfen.

Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller in Reutlingen.

Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).

Bei BoD erschienene Romane:Die Welt meiner Schwestern Das Glücksversprechen Yūomo Haus der Stille Schrödingers Kätzchen

In the silk sheet of time I will find peace of mind Love is a bed full of blues

ROLLING STONES

Für den Chef, der sowieso alles weiß.

Inhaltsverzeichnis

Erster Tag

Zweiter Tag

Dritter Tag

Abschied

Erster Tag

Dublin im Mai. Ein warmer Südwestwind in den Straßen, buntes Volk auf dem Rasen in St. Stephen’s Green. Dann der Airport, Glastüren, Heizungsluft, Topfpflanzen.

Ich stehe mit dem Trolley in der Abflughalle. Die wechselnden Flugnummern auf der Anzeigetafel. Air Lingus, München, Linienflug. Ein bisschen Übelkeit vom Frühstück, englisches Frühstück kann ich nicht ab, der im Fett schmurgelnde Speck, die glibbrigen Eier, die griebigen Würstchen. Hätte kontinental nehmen sollen.

Ich stehe und schaue. Tausend Leute, Anzüge und Koffer, Daunenjacken und Reisetaschen, erste Sommerkleider, erste Rucksäcke. Durchsagen schallen hell durchs Glashaus, ein Treibhaus ist es, klimageschützt, da gedeihen schwüle Träume neben harten Deals.

Auch mein Deal war erfolgreich. Drei Tage Dublin und ein Notizbuch voller Beobachtungen, die Besprechungen mit dem Übersetzer des Verlages, mein Agent kann den Vertrag anfordern. So was bringt feste Bezüge.

Ich stehe und schaue.

Unter all den Menschen hebt sich einer heraus. Stoppelschädel, grüngelbrote Fransen an der Jacke, Ledertasche, Gitarrenkoffer. Bartlos, brillenlos. Kantiges Gesicht, die grünen Augen suchen herum und finden mich, schweifen weiter.

Das gibt’s doch nicht!

Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat – ich habe ihn erkannt.

Jetzt muss ich mich entscheiden. In drei Sekunden ist er weg in der Menge. Entweder ich rufe ihn an oder ich sehe ihn nie wieder. So einen Zufall gibts nicht noch mal. Aber Zufälle gibts eh keine.

Ich winke und rufe in die Schallwolke des Terminals hinein: „Nick!“

Wieder die grünen Augen, wie sie herschwenken und mich fixieren. Fremdheit im Gesicht, dann Erkennen.

Er winkt und kommt zu mir herüber, in federndem Schritt.

„Bist dus?“, ruft er.

„Nick! Nick Minners! Ich glaub, ich spinne.“

Wir umarmen uns männlich und beklopfen einander die Schultern. Seine sind knochig mit harten Muskeln, meine breit und wohlgenährt. „Mensch, wie gehts dir?“, fragt er und hält mich prüfend von sich weg.

„Mir gehts prächtig“, sage ich.

„Lange nicht gesehen“ undsoweiter. Wir können es nicht fassen und beklopfen einander immer wieder, um zu sehen, ob der Andere echt ist. Die Erinnerungen an frühere Zeiten, wie wir damals in Mönkhagen, und in der Clemensstraße in Lübeck und so, dann fällt uns die Gegenwart ein und wir fragen einander, was wir hier auf dem Airport in Dublin machen. Ich erzähle ihm, dass ich geschäftlich hier bin, Schriftsteller, das hast du ja immer gewollt, meint er.

„Und du? Woher kommst du gerade?“

„Sieht man das nicht?“. Er tritt einen Schritt zurück und zeigt sich.

„Aus Jamaica, oder was?“, lache ich.

„Klar doch! Direkt aus Kingston. Mit Zwischenlandung auf dem JFK.“

Bevor ich das Fragen anfange und eins zum andern führt und ich das Bohren werde nicht mehr lassen können, schaue ich ihm in die Augen. Da steckt eine Geschichte dahinter, dafür habe ich einen Riecher. Aber diese Geschichte ist nichts für Abflughallen.

Er erwidert den Blick, und jetzt erkenne ich den Ernst in seinem Gesicht, die tief eingegrabenen Züge, die Faltenfächer in den Augenwinkeln. Schmal ist er geworden seit unserem letzten Treffen. Abgenommen hat er, ist aber sicher noch fit. Hat ja immer Sport getrieben. Fußball. Langstrecke. Als sein Knie nicht mehr mitmachte, saß er zuhause auf dem Rad und schwitzte.

„Was ist, Matthew?“, fragt er. Er nennt mich Matthew, seit wir uns kennen. Immer wenn er Matthew sagt, bin ich ein Anderer. Anfangs wusste ich nicht, dass ich das sein kann. Dann war ich es nur, wenn ich mit ihm zusammen war. Und dann führte dieser Matthew ein Eigenleben in mir, eine ständige Korrektur und Kritik meiner selbst. Bin ich es heute noch?

Matthew sagt er also zu mir. Ich muss kontern.

„Ich will sie wissen“, sage ich. „Deine Geschichte.“

Er hebt die Brauen.

„Wie bist du nach Jamaica gekommen? Was ist mit Mönkhagen? Wohin willst du jetzt? Du weißt, dass mir das keine Ruhe lassen wird.“

Er lacht. Verlegen ein bisschen und großspurig, aber auch eine Schärfe darin, als müsste er erst wieder glauben lernen, dass ihn einer will, wie er ist.

„Und du?“, fragt er dagegen. „Wie ists mit dir weitergegangen? Du bist weg nach München, damals, zweitausenddrei. Bist ein erfolgreicher Writer geworden. Hab deine Titel im Internet gesehen.“

„Wieso hast du nicht mehr gemailt, Nick? Ein Jahr noch, und dann wars aus.“

Er zuckt die Schulter, wieder mit dieser Mischung aus Coolness und Verlegenheit. „Hätte doch sowieso keinen Sinn gehabt, so eine Freundschaft auf Distanz.“

„Du hättest uns jederzeit besuchen können in München“, sage ich milde. Er hat mir, wenn ich ehrlich bin, nicht gefehlt. Obwohl unsere Freundschaft enger war als alle anderen. Aber für mich ging ja die Schreiberei ernsthaft los, ich lernte andere Leute kennen. Bloß jetzt, da er vor mir steht, will ich wieder alles von ihm wissen. Seine Art hat mir immer gut getan, auch wenn da jetzt so eine Schärfe dabei ist.

„Uns besuchen“, sagt er. „Eben.“

„Trinken wir einen Kaffee?“

„Ich flieg weiter nach Shannon. Brauch noch ein Ticket.“

„Und ich warte auf meinen Rückflug nach Hause. Geht in anderthalb Stunden. Hab noch nicht eingecheckt. Wir hätten also ein bisschen Zeit ...“

Er nickt. Seine Augen sind hell, glühen moosgrün wie Wiesenteiche, wie Seen in der irischen Heide. Ja, das ist nicht für lau, dass wir uns hier getroffen haben. Da hat Gott seine Hand im Spiel, Gott, an den wir beide glauben. Nick schnappt sich Gitarrenkoffer und Tasche, und wir ziehen los.

Oben in der Lounge sitzen wir vor unseren Kaffeetassen. Oder besser gesagt: er vor seinem Kakao, da fliegt er immer noch drauf.

„Warum ist unsere Freundschaft eigentlich eingeschlafen?“, will ich wissen.

„Na, du bist weggezogen!“

„Das hast du mir wohl nicht verziehen, was? Du hättest auch anrufen können.“

„Du auch.“

„Ich hab angerufen. Aber ihr hattet ja keinen AB. Bis ich dich dann endlich an der Strippe hatte ...!“

„Und wenn ich dich zurückgerufen habe, musste ich ständig aufs Band quatschen.“

Ich winke ab. „Tatsache ist, dass ich von den letzten sieben Jahren aus deinem Leben nicht das Geringste weiß. Ich wusste nicht mal, dass du aus Mönkhagen weg bist. Wir haben uns aus den Augen verloren.“

Er denkt was, sagt aber nichts.

„Was denkst du?“, frage ich.

„Dass es darauf nicht ankommt“, sagt er wegwerfend.

„Worauf kommts nicht an?“

„Wie wir uns aus den Augen verloren haben.“

„Worauf kommts dann an?“, frage ich und erwarte irgendwas Peinliches, greife zur Tasse und schlürfe.

„Dass der Freund in der Not da ist.“

„Aha“, sage ich. „Und das war ich nicht, oder was?“

„Genau.“

„Wie hätte ich dir denn helfen können?“, frage ich.

„Zuhören. Die ganze Sache von außen sehen. Der Einzige sein, der mich wirklich versteht. Mir nicht wie die Anderen dauernd sagen, was ich zu tun habe.“

Ich nicke. „Welche Sache?“

Er trinkt seinen Kakao leer, zum Genießen fehlt ihm die Ruhe. Jetzt wird sein Gesicht hart, zu vielen Mienenzügen ist es nicht mehr fähig. Der Mund wird schmal, die Falten graben sich ein. Er schaut mich nicht an.

Er schaut auf die Zuckerpapierchen auf dem Plastiktisch und sagt: „Zum Beispiel die, dass meine Augen für sie die schönsten waren, die sie je gesehen hat.“

„Wer? Mona?“

„Und zum Beispiel die, dass sie sich nur frei und lebendig gefühlt hat, wenn sie bei mir war.“

Spätestens jetzt weiß ich, dass er nicht von Mona spricht. Nicht von der Frau, mit der er zwei Kinder hat. Fängt jetzt die Geschichte an?

Aber Nick schaut auf die Uhr.

„Musst du aufbrechen?“, frage ich gereizt. Früher hatten wir immer alle Zeit der Welt. Nachts in meinem Zimmer, erst in Mönkhagen, dann in Lübeck. Lange nach Mitternacht, leise Musik im Hintergrund und brennende Kerzen, wir saßen so lange, bis uns vor Müdigkeit der Kiefer lahm wurde. Und jetzt schaut er auf die Uhr. Ich werde wütend.

„Ich glaub, ich muss dann mal“, sagt er und greift nach seiner Jacke.

„Hör mal“, sage ich, „kann sein, dass ich in der schwierigen Zeit, die du hinter dir hast, nicht zur Verfügung stand. Kann sein, dass du sauer auf mich warst. Obwohl du dich jederzeit bei mir hättest melden können. Aber jetzt, da wir uns hier in Dublin auf dem Flughafen über den Weg laufen, jetzt machst du dunkle Andeutungen, ziehst eine Einsamer-Wolf-Miene und willst dich dann verdrücken – Junge, ich sag dir: So gehts nicht!“

Statt mir das übel zu nehmen, schaut er mich leidend an. Richtig waidwund. Mir fällt wieder ein, wie unerträglich pathetisch er sein kann. Trotz seiner Coolness.

„Nick, ich will wissen, was passiert ist!“

Er zögert, lässt die Jacke los, lehnt sich wieder zurück.

„Wir haben keine Zeit“, sagt er traurig. „Ausgerechnet jetzt! Da begegne ich dir nach Jahren wieder, und wir haben keine Zeit. Ich muss weiter nach Shannon, und du fliegst nach Hause. Zu deiner Familie.“

„Wenn wir Zeit haben wollen, dann haben wir auch welche. Ist nur eine Frage der Priorität. Was mein Heimflug anbelangt, den kann ich verschieben. Ich hab keinen Termin. Und was ist mit dir und Shannon?“

Er denkt nach, lächelt dann. „Wenn ichs recht bedenke, kann ich meine Ankunft in Galway auch aufschieben.“ Er schaut mich an, misstrauisch, hoffnungsvoll.

„Komm“, sage ich, nehme meinen Trolley und stehe auf.

Am Travellerdesk buche ich meinen Münchenflug um, verschiebe ihn um drei Tage. Nick schaut mir zu und schüttelt den Kopf, grinst aber. Dann gehe ich zur Autovermietung und miete einen Kleinwagen. Schließlich stehen wir in der Tiefgarage vor dem Auto, ich drücke Nick den Schlüssel in die Hand-

„Fahren musst du“, sage ich, „mich überfordert der Linksverkehr.“

„Wohin fahren wir?“

„Erst mal aus Dublin raus. Irgendwohin, wo du mir deine Geschichte erzählen kannst.“

Nick zuckt mit den Schultern. „In vier Stunden sind wir an der Westküste“, sagt er. „Auf der neuen Autobahn.“

„Ich weiß.“ Ich überlege. „Mir ist aber gerade nicht nach Steinmauern, Schafweiden und Felsenküste. Zuviel Horizont. Was Heimeliges wär mir lieber.“

„Wicklow Mountains vielleicht“, sagt er.

„Wie weit?“

„Eine Stunde. Nette Ecke da. Aber nicht besonders irisch.“

„Egal. Wir brauchen ein bisschen Abgeschiedenheit und Klausur.“

„Glendalough vielleicht“, überlegt er. „Da ist um diese Jahreszeit noch nicht viel los.“

Wir laden das Gepäck in den Kofferraum, die Gitarre auf den Rücksitz. Ich steige links ein, er setzt sich hinters Steuer. Als wir losfahren, packt es mich plötzlich.

Statt schläfrigem Mittagsflug nach Hause, statt Regionalbahn und Bus und die Reihenhaussiedlung in Garching: irische Straßen. Statt Giselas Schnute, dass ich sie so lang allein gelassen habe: Nick mit dem rasierten Schädel.

Dublin im Mai.

Alles ist möglich.

Nick schnupft immer mit der Nase, wie Stallone in Rocky, das macht er, seit ich ihn kenne. Das tut er, wenn er nervös ist oder ihn etwas mitnimmt.

Er hat ein ärmelloses T-Shirt an, ich sehe seine muskulösen Arme.

„Bist noch fit für deine vierundvierzig“, sage ich.

„Hab wieder mit dem Laufen angefangen.“

„So richtig?“

„Bloß in der Freizeit. Manchmal hab ich mit Kumpels gewettet. Hab immer gewonnen.“

Ich weiß, dass mich das nicht beeindrucken soll, und er weiß, dass ich das weiß.

„Der Verlierer musste eine Runde ausgeben“, fügt er hinzu.

„Pech für dich, dass du keinen Alk trinkst.“

Er schüttelt den Kopf.

„Und immer noch kein Nikotin, was?“

„Tu ich meinem Körper nicht an.“

„Tja“, sage ich gespielt zerknirscht, „dann werde ich meinen Single Malt und meine Havanna wohl allein genießen müssen.“

„Alte dekadente Sau“, sagt er und zeigt die Zähne.

„Alter Adrenalin-Junkie“, sage ich und lasse das Seitenfenster herunter, um mir eine Zigarette anzustecken. In den Staus des Dubliner Verkehrs kann ich in Ruhe ins Freie hinausrauchen.

Einmal mache ich eine Bemerkung zu der Tätowierung auf seinem linken Bizeps.

„Weißt du noch?“, sagt er daraufhin. „Du warst der Einzige, der gleich erkannt hat, was das darstellt.“

„War doch klar. Paradiesvogel. Tanz des Leierschwanzes.“

„Die anderen dachten immer, das sei ein Anker. So was Bescheuertes!“

„Mona auch?“

„Grade die.“

Ich verstehe.

Es geht auf der M 50 einmal um Dublin rum. Dann nach Süden an der Küste entlang, die man aber nicht sieht. Er fährt flott, zum Fenster raus rauchen geht nicht mehr. Diesiges Ostirlandwetter, wattige Bewölkung und ab und zu ein bisschen Blau.

Wir reden wenig. Wir müssen erst ankommen und uns eingerichtet haben. Da er nun weiß, dass er seine Geschichte jemandem erzählen wird, ist er still geworden.

Einmal zeige ich ihm die Fotos meiner Kinder, die ich in der Brieftasche habe. Volles Klischee, denke ich, aber hat sich nicht jeder in der Brieftasche und zeigt sich her? Nick tippt auf das Foto meiner dreizehnjährigen Tochter und meint: „Fesches Ding, die da.“

Ich weiß, dass er seine beiden Töchter geliebt hat wie nichts sonst auf der Welt. Blond waren sie, wie Mona, kleine Engel mit langen Haaren. Schatz. Augenstern. Wo sind sie jetzt? Gibt es da ein Loch, wo früher was war?

„Und du liebst deine Kinder“, sagt er.

„Klar“, antworte ich.

„Du würdest alles für sie tun?“

„Alles.“

„Du würdest für sie dein Leben opfern?“

„Tu ich ja schon“, sage ich. „Sonst würde ich viel von dem, was ich heute schreibe, nicht mal denken.“

„Ich liebe meine Kinder auch“, sagt er. „Aber ich opfere nichts mehr. Für nichts und niemanden.“

„Opfern ist ein gefährlicher Begriff“, lenke ich ein. „Entweder man tut es aus Liebe, dann ist es kein Opfer. Oder man tut es, um irgendjemanden zu beschwichtigen, dann sollte man es bleiben lassen.“

Er schweigt. Vielleicht haben ihn die Fotos an seine beiden, Lilly und Fenja, erinnert. Vielleicht klingt da was herauf.

Nachdem wir die Autobahn verlassen haben, geht es an Dörfern und Fichtenschonungen vorbei. Die Straße zwei Fahrstreifen mit durchgezogener Linie, aber die Steinmauern fehlen. Die Wicklow Mountains kommen in Sicht, eine grüne Hügelformation am Horizont, auf der die Wolken liegen wie auf dem Himalaya. Wenig später geht es hinein ins Gebirge, in eiszeitliche Heidehügel, wo es zwar keine Pässe und Kehren und Tunnels gibt, aber jede Menge Einsamkeit. Ödes Plateau, dann wieder hinunter in Tälchen hinein, die Hänge rücken nahe, Farn- und Ginsterböschungen. Ein Gebirgssträßchen ohne Gebirge.

„Hast du einen Freund?“, fragt er unvermittelt.

Ich denke nach. Aber ich muss nicht nachdenken, ich weiß die Antwort. „Schriftstellerkollegen. Wenige Bekannte. Nein, einen Freund habe ich nicht.“

„Wie hältst du es ohne aus?“

Ich zucke die Schultern. „Ich bin ja nicht allein“, sage ich.

„Meinst du jetzt Gisela oder den Chef?“

„Wahrscheinlich beide.“

Er nennt Gott immer noch so, als kennte er ihn seit Jahrzehnten. Mein Gott ist auch kein Unbekannter mehr für mich, vielleicht ist das ein Fehler, aber andererseits erinnert mich das an eine Phase meines Lebens, in der Gott kennenzulernen die dringendste und schönste Aufgabe war.

„Wie war das bei dir in den letzten sieben Jahren?“, frage ich

Er lacht. „Ich war auch nie allein. Trotz allem. Auch in der schlimmsten Zeit nicht. Aber dass der Chef wirklich der Einzige ist, an den ich mich halten kann, habe ich erst neulich begriffen.“

Die Straße ist nun einstreifig. Weiden hinter Stacheldraht. Der Ginster blüht sonnengelb. In den flirrenden Haseln stäuben die Kätzchen im Wind.

„Das Alleinsein war nicht das Problem“, fährt Nick fort. „Es war die Jagd nach dem Glück, verstehst du? Ich habe mich verbissen in das Glück wie ein Terrier in seine Beute.“

Wieder dieses Pathos.

„Hey, Matthew! Matthew!“, sagt er plötzlich. „Ich habe geglaubt: Wenn ich dieses Glück verliere, dann gibt es keines mehr für mich bis ans Ende meiner Tage.“

Er sagt es so eindringlich und gehetzt, als wäre er in Lebensgefahr. Ich muss ihn verstehen, ich muss ihm glauben, sonst ist er verloren.

Ich kenne das von früher.

„Ich glaub, wir sind gleich da“, sage ich.

„Ich hab Hunger“, sagt Nick.

In Laragh zuckelt er die Dorfstraße entlang und hält Ausschau nach einem B&B-Schild.

„Hier müssten wir was finden.“

Er lässt die Abzweigung nach Glendalough rechts liegen und fährt weiter bis Ortsende. Dann scheint ihm etwas einzufallen und er biegt rechts ab in eine schmale, von Steinmauern gesäumte Straße. Buchen mit ihren maigrünen Laubfahnen, eine alte Kiefer, ein zerwitterter Wacholder, dann geht es über eine Brücke. Vor einem Tor biegt das Sträßchen ab und führt auf eine Art Hof zu.

„River House“, sagt er.

„Da kann man wohnen?“

Vor einer breiten Hoffront, Steinhaus, efeubewachsen, eine rote Tür darin, halten wir an. Wir finden ein Schild, eine kleine Ferienwohnung und mehrere Apartments werden angeboten, renoviert, sieht wohl ein bisschen anders aus, seit Nick zuletzt hier war.

Nick verhandelt. Er spricht das irische Englisch so echt, als wäre er einheimisch. Meinem Englisch hört man das Germanische sofort an. Do you come from Netherlands?, fragen sie immer. Ein Apartment ist noch frei. Ich bezahle, weil ich nicht weiß, wie Nick finanziell steht. Er lässt es ohne Widerspruch zu.

Wir richten uns ein. Nette Bude mit Spitzenvorhängen und dem üblichen Nippes auf dem Kamin, Sofa, Esstisch, Küchenzeile hinter einem Tresen mit allem, was man braucht. Im Schlafzimmer stehen die Betten nebeneinander, das sollten wir ändern, weil ich schnarche. Durch das große Fenster im Wohnzimmer blickt man geradewegs auf die Brücke, ein verwunschenes Bauwerk aus grobem Stein, dreibogig, leicht gewölbt, mit Efeu, eingebettet in dichtes Gebäum, die irische Variante von Monets Seerosenbrücke. No smoking steht auf einem Aufkleber auf der Scheibe. Nick lässt sich in den Sessel fallen, der mit einem schottenkarierten Plaid abgedeckt ist.

„Bist du müde?“

„Schon“, sagt er erschöpft. Er reibt sich die Stirn und drückt die Finger in die Augenwinkel. „Gestern noch in der Karibik, heute in den Wicklows, das muss ich erst mal verdauen.“

Ich packe meine wenigen Klamotten in den Einbauschrank. Er holt seine Gitarre aus dem Koffer, es rumpelt und klingt, er nimmt sie bequem, legt die Finger auf, zirpt und zupft, muss nachstimmen.

„Die Kälte im Flugzeug hat ihr nicht gut getan.“.

Während ich meinen Kulturbeutel aufs Waschbecken stelle und mich auf das Sofa lege, spielt er selbstvergessen ein paar Melodien. Nichts, was ich kenne. Blues würde ich tippen.

„Mein Traum ist es“, sagt er, „ganz einfache Musik zu machen. Ein paar Akkorde, einen simplen Groove, der unter die Haut geht. Lieder von Abgaswolken und Asphalt, von Filterkaffee am Morgen und Astern auf einem Grab. Ein Schlüssel rostet im Gulli, jemand zerknüllt eine leere Zigarettenschachtel. Sowas.“

Er spielt weiter, summt dazu.

„Sag mal, ist vielleicht jemand gestorben?“, frage ich behutsam. „Bist du deshalb von Mönkhagen weg?“

„Es ist alles gestorben“, sagt er pathetisch.

Zuerst schweige ich pietätvoll, dann merke ich, dass er mich verarscht. Ich trete, auf dem Sofa liegend, mit dem Fuß nach ihm.

Es ist kühl im Zimmer, eine Decke bräuchte man. Die Heizung aufzudrehen hat in Irland im Mai keinen Sinn.

Zwischen ein paar leisen, melancholischen Takten sagt er: „Damals wärst du zu Besuch gekommen, und ich hätte dich mit hinaus in den Garten genommen und du hättest mich besorgt angeschaut, weil ich so fertig ausgesehen hab, zehn Kilo hab ich damals abgenommen, und ich hätte gesagt: Hey, Matthew, ich liebe eine andere Frau.“

Ich ziehe die Brauen hoch. Merkwürdig, so ein zeitverzögertes Geständnis, trotzdem so dramatisch, dass es aus dem Konjunktiv fällt.

„Und du – was hättest du gesagt?“, fragt er jetzt.

Ich pfeife durch die Zähne und sage: „Ach du Scheiße! Das auch noch.“

„Das hättest du gesagt?“

„Das sage ich jetzt!“

„Und du hättest mich nicht verurteilt? Wie alle anderen? Du wärst nicht mit Sünde und sechstem Gebot und Buße und dem ganzen Scheiß gekommen?“

Ich lache erst mal, bis mir was Besseres einfällt.

Sünde, Gebote, Buße, das sind Wörter, die ich nicht mehr wie selbstverständlich benutze, vielleicht weil ich in den letzten Jahren mit ihrer Realität nicht mehr in Berührung gekommen bin. Um Theologie kümmere ich nicht mehr, seit ich zusammen mit Gisela in der neuen Gemeinde in München bin. Diese Waffe ist stumpf geworden. Nach der theologischen Ausbildung habe ich es ein Jahr in Lübeck als Pastor versucht, aber das liegt mir nicht. Die Menschen brauchen einen ganz, da gibt es keinen Platz mehr fürs Schreiben. Worum kümmere ich mich jetzt? Um mein Schriftstellerleben.

Nick gesteht mir die Liebe zu einer anderen Frau und geht gleich auf das Thema Ehebruch los. Aber so ist er.

Ich erinnere mich daran, wie er mich immer herausgefordert hat. Lange, hitzige Debatten über die Bibel und jene undankbaren theologischen Fragen wie das Predigtverbot für Frauen, Homosexualität, Obrigkeit, ewige Verdammnis undsoweiter. Immer ging es ihm nicht um Theologie, sondern um sein Leben. Er wollte keine allgemeine Betrachtung, er wollte Antworten und konkrete Anweisungen. Er wollte mich immer festnageln. Er war anstrengend. Und jetzt kommt er mir mit dem sechsten Gebot.

Eigentlich will ich davon nichts wissen. Ich habe mich gut eingerichtet, und was ich von den Geboten halten soll, weiß ich nicht.

„Du würdest Ehebruch und Scheidung nicht als Sünde bezeichnen?“, hakt er nach.

Wieso fragt er noch? Gibt es da noch etwas zu klären? Er muss doch inzwischen eine Antwort gefunden haben.

„Komm mir jetzt nicht so“, sage ich.

„Sechstes Gebot ...“

„Am sechsten Gebot kommst du nicht vorbei“, sage ich spontan, „das stimmt ...“

Ich setze mich auf. Er wills wirklich wissen. Eigentlich sollte er es schon wissen, wir haben das damals alles durchgekaut. Aber wenn es dich selbst betrifft, erscheint alles in einem neuen Licht. Gott sei Dank habe ich mit dem Ehebruchgebot nie etwas zu tun gehabt. Weder vor noch nach der Heirat. Seit elf Jahren sind Gisela und ich zusammen, aber das war nie ein Thema. Ich glaube auch nicht, dass mir das passieren könnte.

Früher, in unserer Gemeinde in Lübeck, hab ich die Rolle des Theologen gerne angenommen, und sie wurde mir gern zugespielt. Inzwischen ist mir das verdächtig. Manchmal muss man von Dingen reden, die man selbst nicht beherzigt, und alle Dogmatik kann nur in die Barmherzigkeit münden. Das ist mir jetzt am wichtigsten geworden. Ich will nur noch leben, im Bewusstsein, dass ich geliebt bin, aber leben.

„Ehrlich gesagt“, antworte ich, „geht mir das ein bisschen zu schnell. Es ist kaum zwei Stunden her, dass wir uns nach jahrelanger Trennung wiedergesehen haben, und schon willst du mich wieder in einen theologischen Disput verwickeln. Hast du denn nicht schon selbst eine Antwort auf deine Frage?“

„Ja. Aber ich weiß nicht, ob es die richtige ist.“

„Wovor hast du Angst?“

„Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber damals schon.“

„Wovor?“

„Dass ich raus aus dem Spiel bin. Dass der Chef nichts mehr von mir wissen will.“

„Du weißt, dass das Unsinn ist.“

„Das haben die Anderen anders gesehen“, sagt er.

„Welche anderen?“

„Die in unserer ach so rechtgläubigen Gemeinde!

Der Pastor. Meine Freunde. Mona. Alle.“

„Dann hast du die falschen Leute um dich gehabt.“

Er lacht bitter. „Da hast du verdammt recht.“

„Ich meine das wirklich so. Manchmal kämpft man ständig mit etwas herum, nur weil die Leute um einen herum es einem einreden.“

„Ich hab oft damit rumgekämpft, das kannst du mir glauben! Im Grunde hab ich geglaubt, dass mir das alles vergeben ist. Aber alle haben auf mich eingeredet ...“

Die Erinnerung daran steht ihm im Gesicht geschrieben.

„Matthew, ich sag dir: Das war furchtbar!“

„Das kann ich mir vorstellen. Das war ja einer der Gründe, warum ich die Gemeinde gewechselt habe. Noch bevor wir nach München sind.“

„Ich soll zu Mona zurückgehen, haben sie gesagt. Ich soll Rose vergessen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht ...“

„In der Sünde beharren, haben sie das sicher genannt.“

„Ja, genau das haben sie gesagt. Wenn ich in der Sünde beharre, kann mir nicht vergeben werden.“

Ich nicke. Darüber muss ich mit ihm nochmal reden, ich kann ihm da sicherlich Klarheit verschaffen. Barmherzigkeit und Verständnis, das ist das Wichtigste.

„Das haben wir doch schon früher alles durchgekaut“, sage ich begütigend.

„In Mönkhagen. Ich weiß.“ Er winkt ab.