9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hades-Trilogie

- Sprache: Deutsch

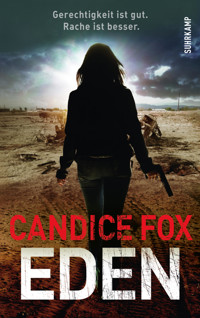

Heinrich Archer, genannt Hades, das kriminelle Mastermind von Sydney, wird bedroht. Er ›bittet‹ Detective Frank Bennett, den Kollegen seiner Tochter Eden, um diskrete Hilfe, denn die Spuren könnten tief in das faszinierende, gewaltsatte Vorleben von Hades führen.

Gleichzeitig hat Eden, Top-Detective bei der Mordkommission mit dem seltenen Talent, Verbrecher aufzuspüren und zur Strecke zu bringen, einen extrem schwierigen Auftrag: Drei Mädchen sind verschwunden, und die Spur führt sie zu einer verlassenen Farm, auf der sich ein Serienkiller rumtreibt. Sie begibt sich dort undercover in eine Kommune, ein rabenschwarzes, gefährliches Paralleluniversum mit Mördern und Vergewaltigern. Sie muss all ihre erstaunlichen Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben. Zudem ist ihre Beziehung zu ihrem Partner Bennett kompliziert, beide sind traumatisiert, und dass Bennett gerade auf Alkohol und Drogen ist, macht die Sache nicht einfacher. Aber die beiden sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.

Eden ist ein düsterer, vielschichtiger Roman voller Geheimnisse. Wild, hart und ganz und gar ungewöhnlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 607

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Heinrich Archer, genannt Hades, das kriminelle Mastermind von Sydney, wird bedroht. Er ›bittet‹ Detective Frank Bennett, den Kollegen seiner Tochter Eden, um diskrete Hilfe, denn die Spuren könnten tief in das faszinierende, gewaltsatte Vorleben von Hades führen.

Gleichzeitig hat Eden, Top-Detective bei der Mordkommission mit dem seltenen Talent, Verbrecher aufzuspüren und zur Strecke zu bringen, einen extrem schwierigen Auftrag: Drei Mädchen sind verschwunden, und die Spur führt sie zu einer verlassenen Farm, auf der sich ein Serienkiller rumtreibt. Sie begibt sich dort ›undercover‹ in eine Kommune, ein rabenschwarzes, gefährliches Paralleluniversum mit Mördern und Vergewaltigern. Sie muss all ihre erstaunlichen Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben. Zudem ist ihre Beziehung zu ihrem Partner Bennett kompliziert, beide sind traumatisiert, und dass Bennett gerade auf Alkohol und Drogen ist, macht die Sache nicht einfacher. Aber die beiden sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.

Eden ist ein düsterer, vielschichtiger Roman voller Geheimnisse. Wild, hart und ganz und gar ungewöhnlich.

Candice Fox stammt aus einer eher exzentrischen Familie, die sie zu manchen ihrer literarischen Figuren inspirierte.

Nach einer nicht so braven Jugend und einem kurzen Zwischenspiel bei der Royal Australian Navy widmet sie sich jetzt der Literatur, mit akademischen Weihen und sehr unakademischen Romanen. Für ihr Debüt, Hades, den ersten Teil einer Trilogie, wurde sie 2014 mit dem Ned Kelly Award 2014 for Best First Fiction ausgezeichnet. Im Jahr darauf erhielt sie für den zweiten Teil, Eden, den Ned Kelly Award 2015 for Best Fiction. Im April 2017 erscheint bei Suhrkamp der dritte Teil, Fall.

CANDICE FOX

EDEN

Thriller

Aus dem australischen Englisch vonAnke Caroline Burger

Herausgegeben vonThomas Wörtche

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem TitelEdenbei Bantam.

Published by Random House Australia Pty Ltd

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4714

Deutsche Erstausgabe

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016

© 2014 by Candice Fox

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfotos: Hybrid Images/Getty Images; Nga Nguyen/Getty Images

Umschlaggestaltung: cornelia niere, München

eISBN 978-3-518-74842-8

www.suhrkamp.de

Für Tim

In der Mordnacht war der Junge bei der Arbeit. Er lief im Feierabendgewühl über die Darlinghurst Road, bettelte, stahl und zeigte für Kleingeld Kunststückchen. Später nannte der Junge sein Leben als Straßenkind »Die Wintertage« – selbst Sydneys Sommer schien immer nasskalt und das Tageslicht zu kurz. Seine Fußsohlen waren schwarz und schwielig, und in den Mitternachtsstunden kroch ihm die Kälte des Asphalts in die nackten Füße und mageren Beine. Taunasser Morgen, drückender Nachmittag. Mit der Dunkelheit kam die Aussicht auf wildes Schreien, Lachen, rennende Füße, Sirenen.

Jahre brauchte der Junge, bis das Vergessen kam. Ein Tag fraß den nächsten und nichts als eine erstochene Hure oder eine gefundene Münze auf dem Pflaster durchbrachen die Eintönigkeit. Die Sonne ging über den Häusern auf, ging wieder unter, ein Tag. Mit gesenktem Kopf war der Junge unterwegs, geübt im Erschnüffeln verborgener Schätze in Restaurantmülltonnen. Er schlüpfte zum Hinterausgang des Minerva Theatres und des Metro Cinemas hinein, wo er Popcorn und Bonbons vom Boden auflas, kletterte an Häusern hoch, um sich an Wäscheleinen zu bedienen, die auf schmalen Balkons gespannt waren.

Manchmal hatte der Junge das Gefühl, womöglich schon viel älter zu sein. Vor der Nacht des Feuers und des Schreiens erinnerte er sich an nichts, und danach herrschte monatelang Dunkelheit in seinem Innern. Hin und wieder sah er im Schlaf das Feuer und die Gesichter des Mannes und der Frau am Fenster, die seine Eltern sein mussten, hörte, wie sie hinter den Gitterstäben gegen die Scheiben hämmerten. Sobald er sich zu erinnern versuchte, wann das Feuer gebrannt haben mochte und wer diese Leute waren und warum sie starben und er nicht, wie er sich durchgeschlagen hatte und in die Stadt gelangt war, stieß er auf nichts als Schwärze und Schweigen in seinem Kopf – eine geschlossene, unpassierbare Tür. Er wusste nicht, wie alt er damals war und bei welchem Namen ihn die schreienden Leute gerufen hatten. Als ihn die Polizisten und die Nonnen von St. Canice einfingen, hieß es, er sehe aus wie acht und sei stumm und unterernährt. Aus dem Transporter, in den sie ihn steckten, floh er und war von da an vorsichtig. Polizisten waren ihm unsympathisch. Warum, wusste er nicht.

Der Junge war ganz auf sich gestellt. Er blieb ständig in Bewegung und wollte nichts mehr von früher wissen.

In der Nacht, in der er den Franzosen kennenlernte, saß er auf einer Treppe nicht weit vom Les Girls. Dort ging es hoch her, es wurde gelacht und gerempelt, Gläser fielen um, Kronkorken klingelten auf den Bürgersteig. Die Varietédamen mit den exotischen Schlangen unten im Pink Pussy Cat’s waren noch nicht dran, und die Männer hingen wartend auf der Straße herum. Leichte Beute. Hier hielt sich der Junge am liebsten auf. Linker Hand konnte er die Kurve der Darlinghurst Road bis zur Polizeiwache überblicken und nach Schlägereien und Verhaftungen Ausschau halten, bei denen Münzen aus Taschen fallen oder Brieftaschen geklaut werden konnten. Rechter Hand konnte er Richtung Woolloomooloo hinunterschauen, von wo langbeinige Matrosen lachend und einander schubsend kamen und versuchten, entgegenkommende Mädchen anzugrapschen. Sie waren eine ausgezeichnete Kleingeldquelle für einen Jungen mit einem hübschen Gesicht, der singen und tanzen und schmutzige Witze erzählen konnte. Die meisten Witze hatte er aus Schmuddelheftchen, die er auf der Straße fand. Er musste also mal zur Schule gegangen sein – er erinnerte sich nicht mehr daran, es gelernt zu haben, aber lesen konnte er. Er sah sich die Nacktfotos und Kriegsbilder an und lernte die Witze auswendig.

Er streckte die Füße von sich und zählte die Wagen der vorbeifahrenden Straßenbahnen, voll mit Menschen auf dem Weg nach Potts Point und dem Hafenviertel, die Männer mit vollen Aktentaschen, Pomade im Haar, die Frauen mit roten Lippen. Es war noch so früh, dass die Bordsteinschwalben müßig an den Wänden lehnten, sich die Nägel feilten und einander über die Straße hinweg Scherze zuriefen. Aber bereits so spät, dass die Landstreicher aus den Parks herbeigetorkelt waren und sich für die Nacht an schmutzigen Straßenecken und vor Schaufenstern zusammenrollten. Die Striptease-Tänzerinnen standen unter den hellen Lichtern der Obergeschosse, ließen blanke Busen und Federboas blitzen, zwirbelten ihre Locken, parfümierten die Brise.

Der Franzose kam unter den riesigen Ficusbäumen den Berg herauf. Sein Zigarettenrauch umspielte die Matrosengruppe, die hinter ihm den Bürgersteig einnahm. Der Junge bemerkte ihn kaum. Er löste sich von der Treppe und ging den Matrosen entgegen, wobei er sein schmutziges Gesicht zu einem zuckersüßen Lächeln verzog. Der Franzose fasste ihn am Ellbogen und wirbelte ihn herum. Die Matrosengruppe teilte sich, um die beiden durchzulassen.

»Wohin so eilig, petit Monsieur?«

Von wem er sein Geld bekam, war dem Jungen egal. Wie ein Polizist sah der Franzose nicht aus, aber nach einem relativ einfachen Abendessen. Er hatte einen lallenden Akzent. Vielleicht hatte der Mann schon einen gehoben, unten am Hafen. Seine Kleidung wirkte, als hätte er darin geschlafen. Er roch nach Zigaretten und Wein, aber die Haare auf dem Kopf hatte er zu ordentlichen Wellen gekämmt.

»Hallo, Sir! Haben Sie mal ne Münze?«, fragte der Junge. »Ich kann tanzen, ich kann singen, ich kann Witze erzählen. Kunststücke kann ich auch!«

Der Junge machte einen Handstand und lief auf den Händen im Kreis über das schmutzige Pflaster. Seine Füße mit den schwarzen Sohlen zappelten in der Luft. Der Franzose verschränkte die Arme und lachte, und ein Ehepaar, das seinen Hund ausführte, blieb ebenfalls stehen.

»Das war ausgezeichnet, Monsieur.« Der Franzose lächelte. »Was kannst du noch?«

»Ich kann eine Münze verschwinden lassen«, grinste der Kleine.

Das Ehepaar lachte. Zwei andere Männer blieben stehen und sahen zu. Der Franzose fischte einen Penny aus der Tasche und gab ihn dem Jungen.

»Abrakadabra, Hokuspokus, drei Mal schwarzer Kater!« Der Junge wirbelte seine Arme durch die Luft. Alle schmunzelten. Er ließ die Kupfermünze in seinen Ärmel gleiten und fiel auf ein Knie.

»Ta-daa!«

»Magnifique!« Der Franzose klatschte mit seinen langen, schmalen Händen Beifall. »Und jetzt gib ihn wieder her.«

»Geht nicht.« Der Junge griente. »Er ist weggezaubert.«

Weiteres Gelächter. Der Junge machte einen weiteren Handstand, während die Passanten klatschten und weitergingen. Der Franzose blieb und beobachtete ihn, die schmale Oberlippe an einem Mundwinkel leicht hochgezogen.

»Noch eine Münze für die Vorstellung?«, fragte der Junge.

»Du hast mich ausgenommen. Jetzt bin ich leider blank. Hast du Hunger, Junge?«

»Und wie.«

»Na, dann komm. Hier lang. Ich habe heute frische Würstchen gekauft. Ich wohne nur zwei Straßen entfernt.« Der Franzose machte eine Kopfbewegung hinauf zum Kamm des Hügels. »Du bist zum Essen eingeladen, kleiner Freund. Wirklich.«

Und damit ging der Franzose einfach los, als sei es ihm egal, ob der Kleine auf der zugigen Straße zurückblieb oder mitkam. Der Junge blickte den Hügel hinunter und sah keine weiteren Matrosen kommen. Beim Gehen glitzerte am Arm des Mannes eine silberne Armbanduhr. Der Junge leckte sich die Lippen, unterdrückte die Angst und folgte ihm.

Als der Wind zwischen den riesigen Brettwurzeln der Ficusbäume an der Ithaca Road hindurchpfiff, schmiegte der Junge sich dichter an den Franzosen. Er versuchte, eine Brieftasche oder einen Geldbeutel zu ertasten, wenn er gegen die Seite des Mannes stieß. Nichts. Die Armbanduhr hatte einen langfingersicheren Metallverschluss. Der Junge umkreiste den Mann, lief manchmal vor, blieb zurück, zerbrach Zweige, ließ sie durch Eisenzäune rattern. Der Franzose lachte und fuhr ihm durch die Haare.

»Du bist mir ja wirklich ein kleines Wiesel. Dich kriegt man nicht zu fassen, so fix bist du.«

»Wie viele Würstchen haben Sie?«

»Für einen Bauch, der so klein ist wie deiner, auf jeden Fall genug. Du hast einen ausländischen Akzent, oder? Ein kleiner Kraut?«

Der Junge zuckte nur die Achseln. Er wusste, dass er komisch redete, aber nicht, warum.

Regen tropfte in silbernen Bächen vom Wellblechdach des Reihenhauses. Sie suchten Zuflucht auf der Veranda. Der Franzose klimperte mit seinen Schlüsseln. Im Haus roch es schimmlig, als vermodere etwas in den Wänden, das jeden Moment hinter der Tapete hervorbrechen könnte. Der Junge schlitterte durch den Flur zum Küchentisch, darüber war ein blindes Fenster. Auf dem Tisch standen technische Geräte – Metallteile, Ölfläschchen, Objektive, Tücher. Der ganze Tisch war mit glänzenden Gegenständen bedeckt. Ehrfürchtig betrachtete der Junge die schönen Dinge und versuchte, schnell etwas in der Tasche verschwinden zu lassen, bevor der Mann es mitbekam. Er steckte eine gleißende Linse ein. Ein Papierbeutel war mit kleinen, rechteckigen Fotos gefüllt. Der Junge sah nackte Gliedmaßen. Als er die Tüte anfassen wollte, gab ihm der Franzose einen Klaps auf die Hand.

»Was sind das für Sachen?«

»Das, mein kleiner Freund, ist die Polaroid 110B, die Pathfinder. Das Neueste, was es auf dem Markt gibt. Da kommen die fertigen Bilder sofort raus. Puff! Direkt vor deinen Augen. Die reinste Zauberei«, sagte der Franzose und zwinkerte. »Da braucht man nicht zum Fotografen zu gehen und Abzüge machen zu lassen. Man kann sie selbst zu Hause entwickeln.«

»Sind Sie Fotograf?«

»Manchmal schon.«

Der Junge wagte einen schnellen Blick in das Gesicht des Franzosen. Die Haut über seinen hohen Wangenknochen war mit Akne- oder Pockennarben überzogen. Der Junge musste an Mondkrater denken.

»Da. Du darfst ein Foto von mir machen, dann mache ich eins von dir.«

Der Junge kicherte und nahm die schwere Sofortbildkamera in die kleinen Hände, drehte sie um und blickte durch den Sucher. Der Franzose stellte sich in Pose. Der Wunderapparat summte und zischte wie etwas von einem anderen Stern. Blitzlicht brach sich an den Wänden. Die Kamera spuckte ein weißes Bild aus, auf dem sich ganz allmählich etwas abzeichnete. Verzückt sah der Junge zu, wie das Bild sich entwickelte. Reinste Zauberei. Auf dem Bild waren die Augen des Franzosen schwarz. Nur widerstrebend gab der Junge den Fotoapparat aus der Hand.

»Du bist dran.«

Das Kind lächelte und streckte die Brust heraus. Das Blitzlicht brannte ihm auf den Augenlidern. Er fragte sich, ob es irgendwo Bilder von ihm gegeben haben mochte, wie er lächelte oder spielte – ob er vor der Nacht des Feuers und Schreiens einmal fotografiert worden war. Der Gedanke machte den Jungen ein bisschen traurig. Der Franzose knipste ihn, wie er betrübt zu Boden sah.

»Schon mal einen Boxkampf gesehen?«

»Aber klar doch!«

Der Junge ballte die Fäuste und reckte sie über den Kopf, die kleinen Bizepse wölbten sich wie Knoten über den sehnigen Armen. Der Franzose lachte und schoss ein Foto. Der Junge fletschte die Zähne und hielt die Fäuste drohend vor die Brust. Wieder zischte und summte es, ein Bild wurde ausgespuckt. Der Mann legte die Fotos auf den Tisch, ohne einen Blick darauf zu werfen. Der Junge lachte nervös und trat von einem Fuß auf den anderen. Die Küche wirkte auf einmal zu klein. Der Franzose knipste weiter, obwohl der Junge das Posieren vergaß. Er stand einfach nur da und war er selbst.

»Zieh das Hemd aus.«

Der Junge runzelte ein wenig die Stirn. Als er sich das Hemd über den Kopf zog, roch er daran: Es stank nach zahllosen Tagen Schweiß und Schmutz und Regen. Der Kleine stellte sich im Profil auf und warf sich mit angespannten Muskeln in Pose, wie er es sich bei den Boxern abgeguckt hatte. Der Franzose knipste ihn.

»Ich hab Hunger.«

»Nur noch ein paar.«

Der Junge seufzte. Noch mehr Fotos. In der Küche war es stickig, man kriegte kaum Luft. Sein Gesicht brannte. Warum, wusste er nicht.

»Das macht keinen Spaß mehr. Ich will jetzt was essen.«

Der Franzose ging in die Hocke und fotografierte ihn aus dieser Perspektive. Von den vielen Blitzen tränten dem Jungen die Augen. Er streckte den Arm aus und drückte die Kamera nach unten. Der Mann hob sie einfach wieder hoch.

»Nur noch ein paar.«

»Nein.«

»Wenn du was essen willst, dann tust du, was ich dir sage«, fuhr der Mann ihn böse an. Man sah seine Zähne – vorn waren sie grau wie Stahl. Der Junge blickte durch den Flur in Richtung Eingangstür, aber sie schien endlos weit weg, von der Dunkelheit geschluckt. Nur unten blitzte ein kleiner Silberstreifen der mondbeschienenen Straße auf. »Wir sind doch Freunde, oder? Gute Freunde, mein Kleiner. Freunde streiten sich nicht.«

Das Blitzlichtgewitter ging wieder los. Die Bilder regneten zu Boden. Der Junge hob sein Hemd vom Boden auf. Seine Finger waren taub, das Blut toste ihm in den Ohren. Aus irgendeinem Grund schämte er sich. Die Hand des Franzosen schoss vor, entriss ihm das Hemd und warf es zu den Bildern auf den Boden. Sein eigenes Gesicht starrte ihm aus den Fotos entgegen. Angstvoll. Auf der Straße heulte eine Sirene wie Kindergeschrei. Der Junge kämpfte in der viel zu engen Küche gegen den Druck auf seiner Lunge, holte tief Luft.

»Ich muss los.«

»Du gehst nirgendwohin.«

»Ich hab gesagt, ich will jetzt gehen!«

Die Ohrfeige kam wie eine lautlose Hitzeexplosion, die vorüber war, bevor der Junge wusste, wie ihm geschah. Sein Ohr pochte heftig. Traurig schüttelte der Franzose den Kopf, ganz langsam, dann umfasste er das Gesicht das Jungen mit seinen kalten Händen. Vor den Augen des Jungen verschwamm alles. Einmal war er schon betrunken gewesen, als er den Bodensatz der Flaschen geleert hatte, die hinter dem Goldfish Bowl herumgelegen hatten. So fühlte er sich jetzt auch. Der Mann hinderte ihn am Umfallen.

»Enttäusch mich nicht, mein Hübscher.«

Der Junge versuchte, sich ihm zu entwinden, aber der Franzose hielt ihn fest in den Armen. Sie fielen zusammen zu Boden, der Mann zerquetschte ihn fast mit seinem Gewicht. Die Luft blieb dem Jungen weg. Sein Magen zog sich zusammen, und er versuchte verzweifelt, Sauerstoff zu schnappen. Im Mund hatte er Staub vom Boden.

»Du tust, was ich dir sage, und damit Schluss.«

Der Franzose drückte den Jungen mit dem Hals auf die Bodenbretter und richtete die Kamera mit der anderen Hand auf ihn. Letzte Bohnerwachsreste glänzten im Blitzlicht und schimmerten wie Wasserpfützen inmitten der Wüste. Der Junge trat wie wild um sich, traf das Tischbein. Schmerzhaft durchzuckte es ihn. Der Mann machte noch ein Foto, dann stellte er den Apparat neben das Gesicht des Jungen.

Blitzschnell griff der Junge nach der Kamera. Mit derselben Bewegung rollte er sich unter dem schweren Mann heraus und benutzte den Schwung, um die Kamera hochzureißen und dem Mann an den Kopf zu knallen.

Dann kam das Schweigen über ihn.

Das Schweigen hatte er erst einmal erlebt – in der Nacht des Feuers und des Schreiens, als er bewegungslos auf der Straße gestanden und zugesehen hatte, wie die Leute verbrannten. Es war ein Gefühl wie unter Wasser – Geräusche von ganz weit weg, alles ein endloses Nichts, immer langsamer verrinnende Zeit.

Der Junge war jetzt auf dem Franzosen, den schweren Fotoapparat in beiden Händen, den er tonlos, gefühlslos immer und immer wieder auf das Gesicht des Mannes hinuntersausen ließ. Das Gesicht verlor seine Form, wurde nass, ging kaputt. Die Erde unter den Knien des Jungen drehte sich, schwankte wie das Deck eines Schiffes. Blind tasteten die Hände des Mannes nach Gesicht und Hals des Jungen, kratzten, kniffen, ruderten, schlugen. Zeit verging. Die Kamera fiel zu Boden. Der Junge schlug mit den Fäusten weiter.

Als die Haustür aufging, stand der Junge neben dem Tisch und blickte hinunter auf ein Bild von sich in derselben Haltung. Als die Männerstimmen die Stille durchbrachen, hob der Junge langsam den Kopf.

»Jean? Jean? Du verdammter Froschfresser! Ich weiß, dass du da bist. Es ist so weit, die Zeit ist um. Ich will mein Geld, hast du verstanden, alter Schwanzlutscher?«

Schatten wanderten durch den Flur, einer größer als der andere, ein Bär von einem Mann, der mit den Schultern an die Wand stieß und im geschnitzten Rahmen der Küchentür so automatisch den Kopf einzog, als sei er schon öfter dort gewesen. Diesem Monster voran ging ein kleinerer Mann. Der Junge wischte etwas Juckendes von seiner Oberlippe. Er blickte auf seine Hände. Bis hoch zu den Ellbogen waren sie mit Blut verschmiert.

Der erste Mann trug einen Anzug, grau wie der Ozean, darunter einen steifen, schneeweißen Kragen, der bis unter den breiten, viereckigen Kiefer reichte. Früher musste er mal muskulös gewesen sein, aber jetzt war er untersetzt und erinnerte an den Kapitän eines Schlachtschiffs, den die Friedenszeiten ruiniert hatten. Seine Haare waren grau, und sein Kinn und seine Unterlippe waren von einem Messer sauber zweigeteilt worden. Der Riese war nicht ganz so makellos gekleidet, verströmte aber dasselbe Gefühl vom düsteren Himmel früherer Kriege, ein bärtiger Brummbär mit auffälliger Nase – einer mehrmals gebrochenen, krummen Boxernase.

Der Junge und die beiden Männer sahen einander einen langen Augenblick an, bis alle drei den Blick abwandten. Die Männer sahen sich das kaputte Ding an, das einmal Jean der Franzose gewesen war und jetzt zusammengekrümmt vor den Füßen des Jungen lag. In der Hand des Kapitäns hing wie vergessen ein Revolver. Niemand sprach. Der Kleine betrachtete das Blut an seinen Händen, seine übel zugerichteten Knöchel, die auf die doppelte Größe angeschwollen waren, das wässrige, fast orangehelle Blut, das ihm über die Gelenke lief. Er atmete so schwer, dass sich sein kleiner nackter Bauch wie ein Blasebalg wölbte. Der Junge suchte nach seinem Hemd. Es war verschwunden.

»Jetzt guck dir das mal an, Bär«, sagte der Käpt’n.

Der Bär sagte nichts, als der Käpt’n vortrat und neben dem Jungen in die Hocke ging. Er nahm ein Sofortbild vom Boden und wischte das Blut ab. Der nachdenklich dastehende Junge. Der Junge, wie er seine Bizepse zeigt. Er sah sich alle Bilder ganz genau an und stapelte sie ordentlich auf. Jean atmete nicht. Der alte Kriegsherr richtete sich wieder auf und musterte den Jungen.

Ganz langsam breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. Dann fing er schallend an zu lachen. Der Bär lachte nicht. Er lächelte noch nicht einmal. Der Junge wischte sich den blutigen Schnott ab. Das Blut floss ihm in dunklen Bächen vom Kinn.

Der Käpt’n wollte sich schier ausschütten vor Lachen, dann ließ er den Hahn an seinem Revolver zurückschnappen und schoss dem Franzosen zwei Kugeln ins Gesicht. Jeans Körper zuckte zwei Mal, als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen. Der Junge musste an die brennenden Menschen in der Nacht des Feuers und des Schreiens denken, wie sie gezuckt und geschwankt hatten. Der Käpt’n schnaubte lachend, dann schüttelte er den Kopf und trat auf den kurzen Flur, der zu den anderen Zimmern führte.

»Um den Knirps kümmern wir uns gleich«, sagte er zum Bär. »Bring ihn zum Auto.«

Hades erwachte mit dem Gefühl, er hätte eine Kugel abgekriegt. Das schwere Gewicht, das seinen Leib zu packen schien, das Getöse, der Schmerz. Er war schon mal angeschossen worden, und das hatte sich ganz genauso angefühlt. Aber es war nur die Katze, die ihm auf die Brust gesprungen war. Und der Schmerz war nichts als seine Altmännerknochen, die schrecklich langsam in Schwung kamen, das Getöse die Alarmanlage an seiner Grundstücksgrenze. Der laut schrillende ehemalige Feuermelder hing über seiner Tür an der Wand. Jemand war in sein Grundstück, auf die Müllkippe, eingedrungen. Hades stöhnte, wälzte sich auf die Seite und ließ sich wie ein aufgedunsener Fisch aus dem Bett rutschen. Die Katze, für gewöhnlich ein gefühlskaltes Ding, schnurrte um seine geschwollenen Knöchel. Sonst hatte sie wenig für Hades übrig, aber bei dem schrecklichen Alarmgeräusch wurde sie auf einmal ganz zutraulich. Hades stieß sie mit dem Fuß weg und schlüpfte in seine Zehensandalen.

Seit Monaten hatte er nicht mehr so spät Besuch gehabt. Er hatte die Nachricht verbreiten lassen, dass er offiziell im Ruhestand war. Alle Probleme, die er früher zu bereinigen bereit gewesen war, mussten nun von jemand anderem gelöst werden. Er wollte die ihm verbleibenden Jahre ohne Nachstellungen von Polizei, Forensikexperten, Journalisten und Krimiautorinnen verbringen. Tagsüber hielten ihm die Müllarbeiter eventuelle Aasgeier vom Leibe – alle Angestellten wussten über seine düstere Vergangenheit Bescheid, das Schweigen dieses treuen Geheimbunds war garantiert. Aber nachts war er verwundbar. Früher waren Besucher vom Geheul der wilden Hunde auf der Müllkippe angekündigt worden, aber mittlerweile schlief er so fest, dass er selbst diese schauerliche Nachtmusik nicht mehr hörte. Seine Tochter Eden hatte auf der Installation der Alarmanlage bestanden, nachdem sie seine Einfahrt im Dunkeln hochgelaufen, ins Haus und bis an sein Bett gekommen war, ohne dass er aufwachte. Mit dem für Eden typischen Raubtierinstinkt hatte sie das Schrillen so laut gestellt, dass er irgendwann einen Herzinfarkt davon bekommen würde.

Scheinwerferlicht huschte durch die Küche. Eine der wenigen noch funktionierenden Uhren in seiner umfangreichen Sammlung schlug eins, als er an die Fliegentür trat. Er nahm eine Ruger Super Redhawk zur Hand, die im Blumentopf lag, und steckte sie sich hinten in die Boxershorts. Der Magnum-Trommelrevolver drückte gegen das Taillengummi und fühlte sich kalt an seiner Arschspalte an. Hades war ein relativ kleiner Mann. Er ging auf einen Gehstock gestützt. Der Revolver war viel zu groß, um praktisch zu sein. Aber wenn es eines Nachts hart auf hart gehen sollte – sei es, weil sich jemand an ihm rächen wollte, es zu einer Schießerei mit der Polizei kam oder er sich gegen Einbrecher zur Wehr setzen musste – alles übrigens gleich wahrscheinlich –, dann würde er sich mit einer Waffe verteidigen, die seinem Ruf entsprach.

Die Katze schlüpfte an ihm vorbei und verschwand nach draußen in die Dunkelheit. Die kam wieder, auch wenn er hoffte, sie würde wegbleiben. Ein roter Barina mit Plastikwimpern über den Scheinwerfern kam unsicher über die letzte Steigung der Sandpiste vor Hades’ Hütte geholpert und mit einem Ruck zum Stehen. Hades kratzte sich die Bartstoppeln und wartete auf das Erscheinen des Fahrers. Falls es sich um einen Angriff handelte, dann amüsierte er sich jetzt bereits darüber, wie wenig elegant der Auftritt ausgefallen war. Wohlgeplant sah das Ganze jedenfalls nicht aus. Als sich die Fahrerin aus dem Sitz schälte und ins funzlige Licht trat, ließ er den Kopf in den Nacken hängen und sah hilfesuchend hinauf zu den Sternen.

»O Gott. Du bist das.«

»Hades!«

Sie stürzte sich auf ihn, drückte sich mit ihrem steinharten Busen an seine Brust und fasste ihm mit den Klauen ins Haar. Ein Überfall glatter Glieder, nasser Küsse, Zigarettenrauchs und Parfüms. Hades versuchte, sich dagegen zu wehren. Er unterdrückte ein Schmunzeln. Jedes Lächeln würde sie nur ermutigen.

»Mensch, geh weg, Kat.«

»Du hast mir so gefehlt, Hades. Gott, du hast mir so schrecklich gefehlt. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Viel zu lange.«

»Was in drei Teufels Namen willst du hier? Ich bin in Rente. Ich habe keine Zeit für dich. Es ist mitten in der Nacht.«

»Ich liebe dich, Hades.«

»Verschwinde.«

»Nein, Hades, ich liebe dich. Ich brauche dich.«

»Ach. Ganz was Neues.«

»Bitte, Hades.« Sie trat einen Schritt zurück und faltete die Hände wie ein kleines Mädchen. »Bitte hilf mir.«

Er sah seine Besucherin lange an, schweigend, wie er es früher bei Eden gemacht hatte, als sie noch eine aufsässige Rotzgöre war: mit einer abgrundtiefen Enttäuschung im Blick, die sich nicht in Worte fassen ließ. Genau wie bei Eden. Das Gefühl überkam Hades, dass er neben einem ausgezeichnet getarnten Wesen stand – einer Spinne, die so tat, als sei sie ein Blatt, einer Schlange, die sich zusammengerollt hatte, damit sie wie ein Stein aussah. Kat war in ihrem üblichen Aufzug bei ihm erschienen: fünfzehn Zentimeter Stöckel, billiger Nylonfummel, der kaum bis über den Arsch reichte, am Ansatz dunkel nachgewachsene, straßenköterblond gefärbte, strähnige Haare. Doch damit nicht genug. Die Einstichstellen an ihren Waden kamen nicht vom Drücken. Hades hatte schon oft genug V-Leute mit künstlichen Abszessen gesehen – da brauchte man nur ein bisschen Cayennepfeffer und Tinte unter die oberste Hautschicht zu spritzen, schon wölbte sich die gereizte Haut zornig hoch wie die entzündeten Venen bei einem Heroinsüchtigen. Kats »herausgewachsene« Blondierung bestand aus angeklammerten Haarverlängerungen. Und die Wimperntusche war absichtlich klumpig aufgetragen, die vielen Piercings in ihren Ohren Magneten. Alles Teil ihres Assi-Aufzugs. Unter der gewollt billigen Verkleidung versteckte sich eine sehr schöne Frau, eine raffinierte Schauspielerin. Eine gestandene Mörderin.

Einmal hatte Hades Kat ertappt. Mit einer Freundin zusammen hatte sie in einem Café in Glebe gehockt, ungeschminkt, mit frischem Gesicht und leuchtenden Augen, die dunklen Haare in einem ordentlichen Pagenschnitt. Ein bisschen zu lose hing eine garantiert geklaute goldene Uhr an ihrem Arm. Sie hatte nicht bemerkt, dass Hades an der Ampel stand und sie beobachtete. Unter ihren perfekt manikürten Fingern lag eine Zeitung, neben ihr stand eine Aktentasche. Die Unterbelichtete-Tussen-Nummer war reine Show. Irgendwo hatte Hades gehört, sie sei Finanzberaterin. Keine Ahnung. Ihm sollte es egal sein.

Wenn sie bei ihm aufkreuzte, tanzte er nach ihrer Pfeife. Kat war nur eine von vielen Hochstaplerinnen und Trickbetrügern, die in der Nacht zu ihm kamen, wenn Knochen zu begraben waren. Im Laufe der Jahre war Hades von Drogenkurieren geweckt worden, die nur auf den Augenblick gewartet hatten, in dem sie ihre Bosse beerben konnten, von eiskalten Engeln in teuren Leinenkostümchen und Auftragskillern mit berechnendem Blick und falschem Charme. War er nicht auch ein Hochstapler wie sie? Seit Jahrzehnten pflegte Hades sein Image als müder, alter Mann. Natürlich war auch etwas daran. Er aß zu viel und schlief ständig vor dem Fernseher ein. Dabei war Hades nach wie vor äußerst gefährlich. Genau wie Kat. Und nun standen die beiden unter dem Sternenzelt und spielten die Rollen eines abgehalfterten Ex-Warlords und einer abgemagerten Nutte. Es war viel zu spät in der Nacht, um genauer darüber nachzudenken.

»Und, was hast du jetzt schon wieder angestellt?«, fragte er.

»Es war ein Unfall.«

»Dir passieren ziemlich viele Unfälle.«

»Oh, Hades!«

»Zeig her.« Er machte eine ungeduldige Handbewegung.

Mit schuldbewusstem Blick und Schmolllippen stöckelte sie zurück zum Auto. Hades stand daneben, während sie sich mit dem Kofferraum abmühte. Unechte Armreifen klimperten an ihren Handgelenken. Sie stieß die Heckklappe auf, die Beleuchtung flackerte. Seufzend warf Hades einen Blick hinein.

»Wie oft muss ich es dir noch sagen, Kat? Verrat’s mir: Wie oft?«

»Was?«

»Du verpackst sie nicht richtig. Das habe ich dir schon x-mal gesagt.«

»Mensch, Hades!«

»Guck’s dir doch an.« Hades beugte sich vor und hob eine Ecke der Plane an, in der die Leiche lag. »Wenn du das Paket am Ende offen lässt wie hier, dann hast du die DNA im ganzen Auto. Haare. Wimpern. Blut. Pisse. Erde und Pflanzenfasern aus dem Profil an seinen Schuhen, die ihn mit deiner Straße und deiner Einfahrt in Verbindung bringen. Man kann anhand des Zerfalls der Mitochondrien in einem einzigen Haar feststellen, von wem es stammt und ob derjenige tot war, als ihm das Haar ausgefallen ist. An einer einzigen Haarschuppe kann man ablesen, dass die Leiche in deinem Auto gelegen hat, Kat! Das weißt du doch.«

»Ja und? Was soll ich dagegen tun?«

»Ganz einfach. Man schlägt die Enden vor dem Einrollen unter.« Hades zeigte es ihr mit den Händen. »Du legst die Leiche flach hin, Arme nach unten. Wie bei einem Burrito. Einschlagen oben, einschlagen unten, rollen. Fertig. Zukleben, kleben, Kat, keine verdammten Expander. Plane ist auch Quatsch. Dünne Plastikfolie zum Malern musst du nehmen. Ich geb dir eine. Eine Plane ist gewebt und nicht luftdicht.«

»Ich bin halt nicht so ein Genie wie du, Hades«, jaulte sie.

»Sag mir nicht, dass du noch nie einen Burrito gerollt hast.«

»Ich weiß nicht mal, was ein Burrito ist! Für wen hältst du mich?«

Erschöpft schüttelte Hades den Kopf.

»Du kannst die ganze Karre vergessen. Deine DNA ist vorne drin und seine hinten. Du musst schon ein bisschen mitdenken, Kat. Hör zu, wenn ich mit dir rede.«

»Du redest zu viel, Hades«, erwiderte Kat, tätschelte seinen Kopf und folgte mit den Fingern der Rundung seines Ohrs bis hinunter zu seinem Stiernacken. »Immer hältst du mir Vorträge. Warum bist du so gemein zu mir?«

Ihr Atem war warm in seinem Gesicht. Hades räusperte sich.

»Weil du sonst früher oder später geschnappt wirst. Und ich will nicht derjenige sein müssen, der dich fertigmacht, bevor du auspackst.«

»Würdest du mir hart zusetzen, Hades?«

»Wahrscheinlich nicht.«

»Manchmal mag ich es, wenn man mich hart anpackt.«

Und damit drängte sie sich an den Alten und küsste ihn. Sie hatte sich in seine Arme gestohlen wie ein Wiesel, das durch ein Loch im Zaun schlüpft, eine einzige gleitende Bewegung aller Gliedmaßen, bis sie ihn völlig umschlungen hielt und er außer ihr nichts mehr sah und fühlte. Wie eine Boa Constrictor machte sie das. Er seufzte und gab sich geschlagen. Jedes Mal umgarnte sie ihn so. Und er fiel jedes Mal wieder drauf rein. Das tat er allerdings auch ganz gern. Er wusste ja, was kommen würde, und war gespannt, wie sie ihn diesmal ganz ‚spontan’ so umgarnen würde, dass er hilflos dagegen war. Die Konkubine. Vermutlich verfuhr sie bei den Männern, die von ihr ausgeraubt und umgebracht wurden, ganz ähnlich. Sie kamen von der Arbeit, standen rauchend an der Ecke und wurden von einer süßen kleinen Nutte im hautengen Minikleidchen angequatscht. Kalt war ihr, dem schutzlosen kleinen Ding. Kann ich mal deine Jacke leihen? Nimm mich mit. Spiel mit mir. Auch in Hades’ Armen tat sie, als wäre sie ein Kind, schutzbedürftig, aufdringlich, überrollt von der eigenen Lust. Er verdrehte die Augen und wich einen Schritt zurück. Was für eine falsche Schlange.

»Rein mit dir.« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Haus. »Und koch mir wenigstens einen ordentlichen Kaffee, wenn du schon da bist.«

»Ich warte auf dich. Beeil dich«, grinste sie. Sie hatte mal wieder gesiegt. Knurrend knallte Hades den Kofferraum zu. Sein Ständer tat fast weh, aber bei ihm ging Arbeit immer vor Vergnügen, auch wenn das Vergnügen nur ein Trick war, mit dem er um seine Leichenentsorgungsgebühr geprellt wurde. Ein Zwanzigtausend-Dollar-Fick. Dafür musste sie etliche Tassen Kaffee für ihn kochen. Es war billig und widerwärtig, aber ihm war das egal. Seit vielen Jahren hatte keine Frau mehr was von ihm gewollt. Das störte Hades prinzipiell nicht. Frauen machten jede Menge Ärger, und das Letzte, was er gebrauchen konnte, war Ärger.

Eins nach dem anderen. Erst musste er mit dem Auto nach hinten zu dem neuen Teil der Deponie fahren, in dem die komplexen Schichtungen aus PVC, Plastik, Abfällen der biochemischen Industrie und Haushaltsmüll noch nicht fertig waren. Dort würde er Kats namenloses Opfer unterbringen. Dort, wo die komprimierten Schichten die Entwicklung von säurehaltigem Sickerwasser beschleunigten, von dem menschliche Überreste aufs Beste biologisch abgebaut wurden und irgendwann so spurlos aufgelöst waren wie hunderte andere vor ihm. Das Nummernschild würde Hades abreißen und schreddern, das restliche Fahrzeug würde am Morgen zu einem Block zusammengepresst und einmal durch die Schmelze geschickt werden. Und dann würde er mit Kat ins Bett gehen. Düster überlegte Hades, ob der Lohn die Bemühungen überhaupt wert war, als er den Schlüssel aus dem Kofferraumschloss zog. Sie würde ihn in wenigen Minuten abfertigen und dann verschwinden, während er schlief. Er musste dran denken, Brieftasche und Schlüssel irgendwo sicher zu verstecken. Darüber dachte er nach, als er einen schwarzen Umriss am Fuß des Hügels sah. Ein Wagen.

Als Erstes vermutete er, dass vielleicht einem der Arbeiter das Auto verreckt und er abends mit einem Kumpel heimgefahren war. Aber es wäre logischer, das kaputte Auto so lange im Schuppen abzustellen, wo es gut aufgehoben war. Hades stieg das kurze Stück hinauf zum Kamm des Bergs und stand lauschend da. Das Auto dort unten lief im Leerlauf, die Schweinwerfer waren ausgeschaltet. Etwas zuckte in seiner Brust, ein letzter Aussetzer, den der Feueralarm in seinem Herz ausgelöst hatte. Hades lief etwas schneller den Berg hinunter. Die Fenster des Wagens standen offen, dahinter war alles undurchdringlich schwarz. Er kam keine zehn Meter weit, da setzte sich das Auto in Bewegung, fuhr als verschwommenes dunkelgraues, oder blaues, oder silbernes Etwas durchs Tor hinaus und verschwand zwischen den Bäumen.

Hades blieb stehen. Auf einmal bekam er keine Luft mehr.

Der Fernseher lief, aber irgendwie übertönte das Klopfen das Gebrabbel, Gelächter und Gedudel der Morgensendungen doch, und ich wachte mit einem Ruck auf. Als Erstes wurde mir das Nasse unter meinem Kinn bewusst. Kalter Sabber. Wattemund. In meiner Bude stank es nach Schimmel und Katzenstreu. Aber noch nicht grenzwertig. Ein paar Tage ging’s noch. Als ich auf dem Sofa hochzukommen versuchte, drückte mir etwas ins Kreuz. Ich langte hinter mich und brachte eine leere Jameson-Flasche zum Vorschein. Alles tat weh – dumpfer, allgegenwärtiger Schmerz.

Da war wieder das Klopfen. Sie war es. Sie kam jeden Tag. Ich stöhnte laut und ausgiebig, damit sie es auch ja hörte, ließ den Kopf hängen und drückte mit beiden Händen gegen meine Schläfen. Es klopfte wieder. Am Vortag hatte ich sie nicht reingelassen, und Stunden später, als ich mir mittags eine Pizza holte, wartete sie immer noch auf mich. Wie aus dem Ei gepellt, in grauen Jeans und Strickpulli, der sich eng an ihren Knackarsch schmiegte und an den Ärmeln auf ihre bleichen, kalten Killerhände fiel. So saß sie auf einer Bank im Eingangsfoyer und las eine Zeitschrift. Wartete. Beobachtete.

Eden klopfte wieder.

»Verpiss dich!«

Sie klopfte. Mit zwei Riesenschritten stürmte ich durch meine Miniwohnung, kickte Zeitungen aus dem Weg und riss die Tür auf. Sie hatte die Hand schon wieder zum Klopfen erhoben. Sie musterte mich mit ihren ausdruckslosen Krähenaugen von Kopf bis Fuß, ließ die Hand sinken und wartete, dass ich mit meiner gewohnten Hasstirade loslegte. Den Gefallen tat ich ihr. Wortlos hörte sie sich meine Unflätigkeiten an. Wie ich aussah, weiß ich nicht, ich weiß nur, wie ich roch. Ich hatte gehofft, dass ich sie mit meinem Auftritt vertreiben würde. Aber als ich ihr die Tür vor der Nase zuknallen wollte, hatte sie den Fuß schon drin.

»Wir haben einen Termin.«

»Ich komm nicht mit. Bist du bescheuert oder was? Hörst du mir überhaupt zu? Ich bin gestern nicht hingegangen. Ich geh heute nicht hin. Lass mich verdammt noch mal in Ruhe, Eden.« Ich lief zurück in die Wohnung. Eden schloss die Tür hinter sich und rümpfte nur andeutungsweise die Nase über den Gestank.

»Dusch dich«, sagte sie. »In zwanzig Minuten gehen wir.«

Ich ging in die Küche und warf ein paar Panadol ein, die ich zornig zerkaute. Edens Blick wanderte über die dreckigen Teller, die auf der Sofalehne standen, die eingestaubten Vorhänge, die das Morgenlicht nicht hereinließen, die graue Katze, die an der Balkontür krallte. Martinas Katze. Ich geb’s ja zu. Seit Martinas Tod hatte ich mich ein wenig gehenlassen. Seit ich eine Kugel abgekriegt und Eden mir das Leben gerettet hatte. Seitdem waren wir wie eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt; ich musste für immer über ihr wahres Wesen schweigen – über die Nächte, in denen sie den Mördern und Vergewaltigern und Kinderschändern Sydneys auflauerte. Über die Menschen, mit denen sie spielte, weil sie nur so den Drang des Bösen in sich beherrschen konnte, der so sehr Teil ihrer Biochemie war wie das Blut in ihren Adern. Ich hatte einen Serienmörder erschossen, vorsätzlich, und Eden hatte mit ihrer unnahbaren, selbstsicheren Ausstrahlung während der gesamten internen Untersuchung an meiner Seite gestanden. Wir waren aneinander gefesselt, Eden und ich, und ich hasste sie dafür.

Sie trat in die Küche und sah zu, wie ich zwei weitere Schmerztabletten und ein Oxygesic einwarf. Oxygesic war ein Supermittel, und seit der Schussverletzung war ich drauf. Meine Schulter war zwar mittlerweile verheilt, aber ich spielte dem Arzt immer noch was vor, damit ich mein Opioid weiter bekam. Ich sollte zur Physio gehen, um was gegen das Zucken zu tun, von dem die äußeren drei Finger meiner rechten Hand manchmal gepackt wurden, im Grunde die einzigen Spätfolgen der Verletzung, aber ich ging nicht hin. Ich wollte lieber das Oxygesic. Das herrlich schläfrig machende Oxygesic. In der Schachtel waren noch drei Blisterpacks, die ich in die Tasche steckte.

»Was glotzt du so blöd?«

»Ich sehe ein Problem.«

»Bin ich ein Problem für dich, hm, Eden?« Zynisch zog ich die Augenbrauen hoch und schüttelte meine zuckenden Finger. »Und, wird’s mir genauso ergehen wie deinen anderen Problemen?«

Sie leckte sich über die Zähne und blickte fast gelangweilt drein. Aber dass sie mir keine Antwort gab, drang doch zu mir durch. Wahrscheinlich, weil ich tief in meinem Innern wusste, dass sie zu so etwas durchaus in der Lage war. Irgendwann würde ich nachts aufwachen und Eden stände vor mir. Manchmal machte ich mir vor, Eden hätte ein Herz – dass ich ihr in unseren Monaten zusammen vielleicht doch das ein oder andere Lächeln entlockt hatte, dass es ihr wenigstens schwerfallen würde, mich ins Jenseits zu befördern. Doch meistens war ich mir da nicht so sicher.

»Du musst duschen und mit mir zu dem Termin bei der Psychologin gehen«, sagte sie leise. »Das musst du noch zwei Mal machen, damit du den aktiven Dienst wieder antreten darfst. Du musst zurück zur Arbeit gehen und über die Sache mit Martina wegkommen. Bis du das auf die Reihe kriegst, bist du allerdings ein Problem für mich, Frank.«

»Red du mir bloß nicht von Martina.«

»Martina ist tot. Sie ist tot, Frank!«

Ich sah nur zu Boden und schüttelte den Kopf.

»Es passt mir nicht, dass du dich unberechenbar verhältst. Ich will, dass du mit den Scheißmedikamenten und der Sauferei aufhörst.«

»Meine Mutter ist seit vielen Jahren tot, Honey, und seitdem sagt mir keine Frau mehr, was ich zu tun und zu lassen habe.«

»Geh duschen.«

»Nein.«

»Geh duschen.«

»Keinen Bock.«

Sie stand wartend da. Was sollte ich tun? Ich konnte Eden aus den Schuhen heben und vor die Tür tragen. Das stellte ich mir relativ einfach vor – seit der Schussverletzung hatte ich zwar eine Menge Gewicht verloren, aber ich wog immer noch lockere dreißig Kilo mehr als sie. Aber sie war schlüpfrig wie ein Aal und hatte schon vor meinen Augen Männer fertiggemacht, die doppelt so schwer waren wie ich. Ich wusste nicht, ob Eden Kampfsport trieb, überrascht hätte es mich jedenfalls nicht. Und ich hatte miterlebt, wie sie aus geheimen Stellen an ihrem Körper Stich- oder Schusswaffen zog, was immer wieder als leichter Schock kam. Sie zog sich nämlich an, als wüsste sie genau, was für eine affenscharfe Figur sie hatte: athletisch gebaut mit Rundungen nur an den Stellen, an denen sie absolut notwendig waren. Und an den Stellen waren sie, wie soll man’s sagen, jedenfalls einfach göttlich. Ich kratzte mich im Nacken, nahm alle mir zur Verfügung stehenden Jedi-Energien zusammen und versuchte, sie mit meinem Blick zum Aufgeben zu bringen. Das klappte schon mal nicht. Ich wusste, dass sie jede Pattsituation tagelang aussitzen konnte. Die Frau kannte keine Gefühle. Keine Bedürfnisse. Ich schüttelte den Kopf, murmelte noch ein paar Verwünschungen und verschwand im Bad.

Ich trödelte eine halbe Stunde im Badezimmer herum, nur, um Eden zu ärgern und mich ein bisschen an ihr zu rächen. Als ich fertig war, stand ich allen Ernstes vor dem Spiegel und zählte die Minuten auf meiner Uhr ab. Dann ging ich hinaus ins Wohnzimmer und fasste nach einem Shirt auf der Sofalehne.

»Das hier«, sagte Eden und händigte mir ein sauberes Oberhemd aus, das sie aus meinem Schrank geholt hatte. »Du hast dich nicht rasiert. Du musst dich rasieren.«

»Du musst aufhören, jeden Satz mit du musst anzufangen.«

»Du wirst dich rasieren.«

»Lass mich in Ruh.«

Sie gab auf und öffnete mir die Wohnungstür. Im Wagen stellte sie das Radio an und die Klimaanlage hoch. Ich ließ mein Fenster runter und die heiße Herbstluft herein. Im Park gegenüber meines Wohnblocks waren Leute beim Joggen. Ein Pärchen im Partnerlook, beide in rotschwarzem Stretch, die Frau keuchte, ihr Freund trieb sie an. Manche Leute sahen selbst aus hundert Metern Entfernung wie Vollidioten aus.

Wir bogen auf die Anzac Parade und fuhren in Richtung City. An einer Ampel in Uninähe ergoss sich ein Schwall Studenten vor dem Auto auf die Straße, von denen viele gepierct und nachlässig gekleidet waren, manche hatten nichts als ein iPad in der Hand. Ein alter Mann mit einer dicken Brille und einem bis zum Hals zugeknöpften Holzfällerhemd rollte einen Koffer über die Straße und auf das Tor der UNSW zu. Langzeitstudent.

»Jetzt guck dir nur diese Deppen an.« Ich lachte. Eden reagierte nicht. Sie hörte Radio, mit der ihr eigenen Konzentration – wie eine Katze, unnatürlich regungslos, Blick fixiert.

»Den Fall kriegen wir zwei, du und ich«, sagte sie.

»Was für’n Fall?«

Sie drehte das Radio lauter.

»…die dritte Frau, die in den letzten drei Monaten im Großraum Sydney verschwunden ist. Die Bestätigung der Polizei, dass die Fälle miteinander zu tun haben, steht noch aus. Die Bevölkerung wird aufgefordert, alle Informationen …«

Ich streckte den Arm aus und schaltete auf einen Sender um, der uns mit dem neuesten Promiklatsch zudröhnte.

»Ich bin nicht im Dienst.«

»Du bist im Dienst, sobald eine Verbindung von dieser verschwundenen Prostituierten zu den anderen hergestellt wird. Wir sind das Serienmörder-Team, Frank. Wir zwei. Die Ehre haben wir Jason Beck zu verdanken. Du wirst dem Fall zugeteilt, ob’s dir passt oder nicht.«

»Heißt das, ich muss nicht mehr zu der Psychotante?«

»Doch, da musst du hin.«

»Dann lehn ich halt ab. Meine Schulter tut weh.«

»Und wie stellst du dir die Zukunft vor?« Zum ersten Mal an diesem Morgen klang Edens Stimme genervt. Ich fühlte mich ein bisschen besser. »Du willst in deiner beschissenen Bude hocken, widerwärtiges Junkfood essen und Chris Isaak hören, bis du vor Depressionen stirbst oder was?«

»Das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Wenn ihr mich lange genug in Ruhe lasst, dann wird die Katze wahrscheinlich sogar meine Leiche beseitigen. Ach, das Rad des Schicksals.«

»Das ist nicht witzig.«

»Aber das wäre doch ein echtes Kunststück von mir, wenn ich mich zu Tode deprimieren würde. Ich wollte immer schon mal was Künstlerisches zustande bringen.«

»Hör auf.«

»Hör du auf.«

»Ich habe Hades gefragt, ob er Arbeit für dich hat«, sagte sie. Sie lenkte mit einer Hand und ließ die andere mit den professionell manikürten Fingernägeln über die Mittelablage hängen. Hin und wieder rieb sie die Finger aneinander, das einzige, nach außen hin sichtbare Zeichen ihrer Irritation. »Er meinte, er hätte da so Einiges, was du für ihn erledigen könntest.«

»Warum nennst du ihn Hades? Das ist dein Vater. Warum sagst du nicht ‚Dad’ zu ihm? So was ist doch pervers. Du willst doch nicht etwa, dass die Leute dich für pervers halten, Eden, oder? Sonst machen sie sich noch Gedanken über dich. Durchschauen deine Spielchen. Bist du deswegen zur Serienmörderin geworden, Eden? Weil Hades so ein abartiger Vater war? Hat er dich in den dunklen Künsten ausgebildet?«

»Pass auf, was du sagst, Freund.«

Wir sahen einander an. Mein Unterkiefer war verkrampft.

»Du hast weder Freunde noch Hobbys«, sagte sie nach einer Weile. »Jetzt säufst du auch noch und bist zu überhaupt nichts mehr zu gebrauchen.«

»Ach du liebes Bisschen. Das wäre ja ganz schlimm, wenn man mich nicht mehr gebrauchen könnte. Richtig fürchterlich wäre das.«

»Hades braucht Hilfe. Er ist alt. Du brauchst Beschäftigung. Einfache Gleichung.«

»Ich arbeite nicht für Hades, Honey. Vergiss es.«

Mit einem Ruck riss Eden das Steuer herum. Das Auto hinter uns hupte. Sie stoppte neben einem Taxi, und ich fiel im Sitz nach vorn, als sie auf die Bremse latschte.

»Jetzt hörst du mir gut zu, Frank.« Ihre Hände waren gefaltet. »Ich werde zu dir nach Hause kommen, bis du tust, was ich dir sage. Ich werde dich anrufen. Ich werde dir zu der widerlichen Kneipe folgen, in der du die Abende durchbringst, und ich werde mich den Schlampen, die du abzuschleppen versuchst, in den Weg stellen. Sollte das nicht reichen, setze ich mich in deine Wohnung, und du wirst mich nicht mehr los. Ich hab seit Wochen deinen Schlüssel. Ich gehe nicht weg. Also entscheide dich lieber jetzt, den Arsch hochzukriegen, sonst werden die Folgen immer unangenehmer für dich.«

Ein wenig Farbe, ein rosa Schimmer, war beim Sprechen auf ihre Wangen getreten, verschwand aber genauso schnell wieder. Es war das einzige Zeichen, wie ernst es ihr mit dem war, was sie sagte. Ich musste ein wenig lächeln. Eden brachte so viel Grauen und Tod in mein Leben, bedrängte mich, beleidigte mich. Aber ganz offensichtlich bedeutete ich ihr doch etwas. Sie würde mich nur umbringen, wenn ihr gar keine andere Wahl mehr blieb. In diesem Augenblick fühlte ich mich ein klein bisschen von Eden geliebt. Liebe war vielleicht zu viel gesagt. Ich war ihr nicht egal. Selbst das war schön.

»Du hast einen Schlüssel zu meiner Wohnung?«

Sie seufzte.

»Ohne Scheiß. Woher hast du meinen Schlüssel?«

Eden scherte wieder in den Verkehr ein.

Ich hatte von vornherein klargestellt, dass Einzelsitzungen mit der Psychotante nicht drin waren. Vorschrift waren zehn Doppeltermine mit Eden und mir, bevor wir wieder in den aktiven Dienst zurückversetzt werden durften. Einzelgespräche waren optional. Die Psychologin wollte mich allein treffen, damit wir über Dinge sprechen konnten, die sie »zu privat« fand, um in Edens Gegenwart darüber zu reden. Ich teilte ihr mit, dass sie vor Eden ansprechen könne, was sie wolle, und mir ansonsten einen Betäubungspfeil in den Arsch schießen und mich an den Stuhl fesseln müsse, um mehr als das vorschriftsmäßig Vorgeschriebene aus mir herauszuholen. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht, und wenn ich sagte, dass ich keinen Deut mehr als das Minimum tun würde, dann hielt ich mich auch daran. In den Unterlagen, die Captain James uns ausgehändigt hatte, hieß es, wir müssten an zehn Sitzungen teilnehmen. Von Mitarbeit war nicht die Rede. In der ersten Stunde hatte ich einfach auf meinem Sessel gehockt, den Kopf über die Lehne nach hinten hängen lassen und die Wasserflecken an der Decke studiert. Seither blockte ich Dr. Stone nur noch ab und benutzte meine jahrelange Schulung zum Detective dafür, ein Gespräch am Laufen zu halten, ohne dabei auch nur das kleinste Bisschen zu offenbaren. Es war irgendwie sogar fast witzig. Stone sah das vermutlich anders.

Überraschenderweise war Eden in dieser Sache ganz auf meiner Seite. Sie wollte auf keinen Fall, dass jemand in ihrer Vergangenheit herumstocherte, auch nicht in ihrer Gegenwart. Zu leicht könnte da jemand anfangen, sich den Kopf zu kratzen, wie ich, als ich Eden kennenlernte. Eden hatte eine sehr seltsame Ausstrahlung, obwohl sie die vermutlich mit aller Kraft zu unterdrücken versuchte. Die Leute fanden sie entweder sehr anziehend oder seltsam abstoßend – wie ein schön anzuschauendes, aber hochgiftiges Insekt. Ich wusste nicht viel über Edens Kindheit, aber ihr Vater, Heinrich »Hades« Archer, war in den späten sechziger, frühen siebziger Jahren einer der mächtigsten Strippenzieher in der Sydneyer Unterwelt gewesen. Eden und ihr Bruder Eric traten aus irgendeinem Grund beide der blauen Truppe bei, obwohl sie beim Bachelor herausragende akademische Leistungen erwiesen und zahlreiche Stipendienangebote für die Fortsetzung ihrer Studien in Jura und Forensik erhalten hatten. Ein unbekannter Drogendealer hatte Edens Teampartner Doyle eine Kugel ins Gesicht verpasst, aber sie hatte bei seinem Verlust kaum mit der Wimper gezuckt und keine großen Anstrengungen unternommen, den Mörder zu fassen. Meines Wissens nach hatte sie noch nie einen Freund gehabt, obwohl ständig Männer gegen Laternenmasten liefen, wenn sie irgendwo aufkreuzte. Unsere Kollegen im Dezernat fürchteten sich vor ihr und niemand mochte sagen, warum. Nein, jedes Nachbohren in Edens Charakter von Seiten der Psychologin wäre für die Serienmörderin im Nebenjob unerfreulich. Ich verweigerte meine Mitarbeit bei den Therapieterminen eher krude; Eden rückte keinen Deut mehr mit der Sprache heraus, war allerdings höflicher.

Dr. Imogen Stones Praxis lag an der Kent Street im zweiten Stock eines alten, schmalen Bürogebäudes, das zwischen einem Monster-Architekturbüro und dem Glaspalast eines Importimperiums eingeklemmt war. Die Treppe war steil und der Teppich roch, als wäre er mal richtig nass geworden. Eine Empfangsdame hatte sie nicht.

Wir saßen im Wartezimmer. Eden tat so, als würde sie eine Illustrierte lesen; sie blätterte darin herum, ohne dass ihre stets wachsamen Raubtieraugen wirklich die Fotos anschauten. Mit ihrem blitzschnell schaltenden Hirn beobachtete sie ständig die Umgebung. Schläfrig betrachtete ich meine Kollegin. Ihre Erscheinung hatte nichts Freundliches an sich, nichts Weiches, Rundes, Weibliches, das man normalerweise mit Zugänglichkeit assoziiert. Sie war glatt und stromlinienförmig wie ein Hai.

Als Dr. Stone hingegen zu uns herauskam, musste ich sofort an ein großäugiges Kätzchen denken. Sie war blond, hatte goldene Haut und über das Stupsnäschen verteilt ein paar Sommersprossen. Zierlich, attraktiv, das sympathische Mädchen von nebenan. »Stone« war nicht der richtige Name für sie. Etwas Weiches, Weibliches wie Lily oder Louise hätte besser zu ihr gepasst.

Sie schien mit mir zu reden. Ich schüttelte den Kopf. Eden wirkte peinlich berührt, weil sie mitbekommen hatte, wie ich Dr. Stone unverblümt anglotzte. Das Oxygesic machte mich irgendwie ziemlich langsam.

»Frank?«

»Ja, ja, ich komm ja schon.«

»Möchten Sie Kaffee oder Tee?«

»Frank nimmt einen Kaffee«, antwortete Eden. Dr. Stone bereitete ihn in einer kleinen Küchenecke hinter ihrem Schreibtisch zu, neben dem riesigen Fenster. Zwischen den Gebäuden gegenüber hindurch konnte man ein kleines Stückchen Wasser sehen. Hell und hübsch war es in ihrem Büro. Als sie mir den Kaffee reichte, roch ich ein dezentes Parfüm. Ich fragte mich, ob sie mich auch erschnüffeln konnte. Ich hatte immer noch Scotch im Blut.

»Sie haben wieder abgenommen, Frank«, sagte sie, als sie uns gegenüber Platz nahm. Auf dem Schoß hatte sie außer ihrem Notizbuch mehrere Aktenordner. Mir schwante Schlimmes.

»Glotzen Sie mich nicht so an, Stone. Wir sind hier nicht bei der Fleischbeschau.«

»Leiden Sie unter Appetitmangel?«

Ich trank Kaffee. Dr. Stone wartete, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände auf ihrem Notizbuch. Ihre Schuhe waren wirklich ausgezeichnet auf ihre Kleider abgestimmt. Heute war sie ganz in Cremeweiß, was ihr hervorragend stand. Das Kaschmir auf ihren Schuhen lud genauso zum Anfassen ein wie ihre seidig schimmernde Strumpfhose.

»Sie wollen also wieder eine ganze Stunde lang meine Schuhe anstarren?«

»Sie haben aber wirklich einen sehr guten Schuhgeschmack!«

»Danke«, sagte sie. Stone war leichter aus der Ruhe zu bringen als Eden. Sie blätterte in den Ordnern. »Ich habe gerade den Untersuchungsbericht der Schießerei in der katholischen Kirche an der Avoca Street erhalten. Man scheint Ihre Darstellung zu akzeptieren: Edens Bruder, Eric Archer, habe versehentlich auf Sie gefeuert, Frank; Sie, Eden, hielten Eric für den Täter und erschossen ihn daraufhin irrtümlich. Eine gewisse Unklarheit besteht nach wie vor darüber, wie sechs Geschosse aus Franks Waffe in den Kopf von Mr. Beck gelangten, obwohl er der Geschossbahn zufolge am Boden lag und Sie über ihm standen. Könnten wir eventuell heute über dieses Thema reden? Freiwillige? Eden?«

Ich sah Eden an. Sie saß sehr aufrecht in ihrem Sessel, was vermutlich schwierig war, weil die Dinger fürchterlich wabbelig waren. Es war die Art Sessel, in der alles verschwindet: Münzen, Chips, Schlüssel, Fernbedienungen, ganze Esszimmergarnituren.

»Es tut mir schrecklich leid, aber ich kann mich an rein gar nichts in den Augenblicken vor dem Schusswechsel erinnern, was ich der Untersuchungskommission nicht schon schriftlich dargelegt hätte«, sagte sie.

»Jetzt hört euch das an.« Ich betrachtete Eden anerkennend. »Du solltest Regierungssprecherin werden.«

»Vergessen wir die konkreten Ereignisse«, sagte Dr. Stone. »Warum sprechen wir nicht über Ihre Gefühle? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an die Zeit in der Kirche zurückdenken? Wissen Sie noch, wie es war, als Sie das Gebäude betreten haben?«

Eden sagte nichts.

»Wie ist es mit Ihnen, Frank?«

»Tut mir leid, Doc. Ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Was für ›Gefühle‹?«

Dr. Stone fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Eine Minute oder so saß ich da und gackerte über meinen Witz. Ich stieß Eden an, ob sie’s auch kapiert hatte. Sie saß steif wie ein Besenstiel da.

»Sagen Sie mir, wie Sie sich fühlen. Ganz ehrlich. Das tut Ihrer Männlichkeit keinen Abbruch, Frank. Ich verspreche es Ihnen.«

»Die Frauen und ihre schönen Versprechen«, seufzte ich.

»Ich würde gern wissen, ob Sie in Gedanken zu diesem Tag zurückkehren, absichtlich oder unabsichtlich, das spielt keine Rolle. Ich halte es nämlich für wichtig, diesem Gefühl einen Namen zu geben, damit man richtig mit ihm umgehen kann. Eden, Sie müssen den Verlust Ihres Bruders und eventuelle Schuldgefühle verarbeiten, dass Sie ihn ungewollt ums Leben gebracht haben. Frank, Sie haben Ihre traumatische Verletzung zu verarbeiten – außerdem hat etwas Sie dazu veranlasst, Mr. Beck zu erschießen. Bis wir diese Emotionen direkt ansprechen, sind Sie beide nicht in der Lage, diese Ereignisse hinter sich zu lassen und mit Ihrem Leben weiterzumachen.«

Eden zog einen Faden aus ihrer Jeans und zwirbelte ihn um den Finger. Dann rollte sie ihn zu einem Kügelchen zusammen und legte ihn auf die Sessellehne. Ich beobachtete sie dabei.

»Frank, Sie bewältigen die Ereignisse ganz offensichtlich nicht besonders gut«, sagte Dr. Stone.

»Warum hacken Sie immer auf mir rum? Nerven Sie doch Eden. Die steht auf so was.«

»Ich hacke auf Ihnen herum, weil Eden voll funktionsfähig ist. Ob sie die traumatischen Ereignisse nun verarbeitet hat oder nicht. Sie funktionieren nicht, Frank.«

»Jetzt bin ich aber echt beleidigt. Ich bin ja wohl hier. Und das nicht mal sonderlich verspätet.«

»Sie haben eine starke Fahne«, erwiderte Dr. Stone. Sie verdrehte die Augen und rümpfte die Nase, um ihre Aussage zu unterstreichen. »Und als Sie sich hingesetzt haben, habe ich Blister mit Medikamenten in Ihrer Gesäßtasche knistern hören. Sie spielen hier den Clown, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Ich glaube, Sie stehen kurz vor einem Zusammenbruch. Einem Riesenzusammenbruch, um es drastisch zu formulieren. Sieben Mal haben wir dieses Spielchen jetzt schon gemacht. Ich bin es leid. Nach dieser Sitzung sehe ich Sie beide noch zwei Mal, und ich würde Sie einfach spaßeshalber darum bitten, nicht dumm herumzureden. Bitte, nur als Versuch.«

»Für eine Psychotante sind Sie echt ganz schön hart im Austeilen.« Ich lachte. Eden sah mich warnend an.

»Ich bin die Psychotante der Polizei, Frank. Ich bin es gewohnt, beschissen behandelt zu werden. Und ich bin es unglaublich leid.«

Ich lachte weiter. So feurig hatte ich sie noch nie erlebt. Passte irgendwie gar nicht zu ihr. Sie sah so sanftmütig aus. Jedes Wort kam gestochen scharf und bitter zwischen ihren perfekt angemalten korallenroten Lippen heraus. Es war einfach zu komisch.

»Lassen Sie uns reden, Frank«, flehte sie mich an.

»Von mir aus. Ich rede ja. Da, sehen Sie, ich sage was. Worüber wollen Sie reden?«

»Über Becks letztes Opfer. Martina Ducote. Wenn mich nicht alles täuscht, standen Sie ihr nahe.«

Mein Grinsen verlosch. Eden beobachtete mich, wie ich die Kaffeetasse auf das Tischchen zwischen uns stellte und den Kopf nach hinten über die Rückenlehne hängen ließ. Die restliche Sitzung über schwieg ich.

Der Junge wusste nicht genau, wie er zum Auto gekommen war und wie lange er dort auf dem Vordersitz neben dem Bär saß. Ob der Bärenmann mit ihm redete oder was er zu ihm sagte. Er starrte sehr lange auf seine Hände, auf das Blut. Irgendwann kam er wieder zu sich.

Der Bär beobachtete den Jungen interessiert, eine Zigarette zwischen den Fingern, der massige Ellbogen im offenen Fenster.

»Wie heißt du?«, fragte der Riese. Der Junge hatte die Zähne so fest ineinander verbissen, dass er nicht glaubte, sie auseinanderbekommen zu können. Er fuhr sich durch die Haare und versuchte, das Zittern in seinen Knochen unter Kontrolle zu bekommen.

»Ich weiß nicht.«

»Du weißt nicht, wie du heißt?«

»Weiß nicht mehr.«

Der Mann zog an seiner Zigarette und blies den Rauch nachdenklich zum Fenster hinaus. Vor ihm tanzte das Straßenlampenlicht im Regen. Mann und Junge drehten sich um, als sie die Tür des Reihenhauses zuknallen hörten. Der Käpt’n war nichts als ein dunkler Umriss in der Nacht, der sich die Manschetten gerade zog.

»Was macht er mit mir?«

»Ich kann’s dir wirklich nicht sagen«, antwortete der Bär.

»Bringt er mich zur Polizei?«

»Nein«, lachte der Bär. Der Junge sah zu, wie der Käpt’n das Gartentor hinter sich zumachte und verriegelte. Über der Schulter hatte er etwas, das wie ein großer Wäschesack aussah.

»Hab ich den Mann totgemacht?«

»Wenn nicht du, dann Cäsar.«

»Ich wollte ihn nicht totmachen«, sagte der Junge zähneklappernd.

»Vergiss es«, sagte der Bär. »Dem weint keiner eine Träne hinterher.«

Cäsar riss hinten den Schlag auf und warf den Sack auf den Rücksitz, dann rutschte er hinterher. Umgehend wurde es heiß im Auto. Der Junge ließ sich tief in seinen Sitz rutschen. Weder Bärenmann noch Cäsar sagten etwas, als der Wagen durch die Nacht glitt. Der Geruch der Männer war ihm fremd, nach Rauch und Salz und Blut rochen sie. Fast chemisch, metallisch, wie eine verlassene Fabrik voller Rost. Der Junge fürchtete sich. Ein Entkommen schien unmöglich, aber irgendwann beruhigte ihn der gelassene Fahrstil des Bärenmanns, die Zigarette, die gemächlich auf die nächste folgte, die Seufzer, die er hin und wieder ausstieß, wenn sie auf der menschenleeren Straße an eine rote Ampel gelangten.

Der Junge merkte erst, dass er eingenickt war, als das Auto bereits hielt. Der Mann, der Cäsar genannt wurde, stand rauchend neben dem dicken, haarigen Koloss am Auto.

»Du machst es nicht, auch wenn ich es dir befehle, was?«

»Kinder mach ich nicht.«

»Dann haben wir hier ein interessantes Problemchen, was, Bär? Ich mache mir die Hände nämlich mit so was auch nicht schmutzig, und ich will nicht, dass du ihn irgendwo aussetzt. An dich erinnert er sich auf jeden Fall.«

»Er ist ein guter Junge«, erwiderte Bär. »Mumm in den Knochen hat er offensichtlich auch. Er kann eine Weile bei uns bleiben, vielleicht kann er sich noch nützlich machen. Anscheinend gehört er niemandem.«

»Du kannst ihn nicht den ganzen Tag bewachen.«

»Warum nicht?«

Cäsar trat seine Kippe aus. Der Junge spähte hinaus in die Nacht. Hinter den beiden Männern war ein mit roten und goldenen Lichtern hell erleuchtetes Haus zu sehen. Leute gingen zur Tür ein und aus, standen lachend herum und sahen dem Regen zu. Irgendwann war ein starkes Kraut zu riechen, der Rauch kam zum offenen Fenster auf der Fahrerseite herein. Der Junge rieb sich die Augen.

Neben ihm ging die Tür auf und der Bärenmann umfasste seinen Arm mit einer riesigen Hand. Der Junge stolperte und hielt sich an der Hose des Mannes fest. Cäsar war verschwunden. Es ging auf das Haus zu. Licht, Lärm. Auf einem Plattenspieler hinter der Tür lief »Georgia on my mind«. Er streifte das bloße Bein einer Frau und sah Stirnrunzeln und rot angemalte Lippen, die auf ihn herunterblickten.