20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

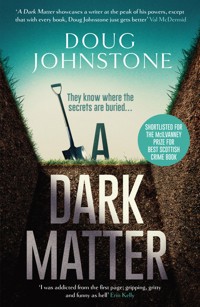

Drei Generationen von Frauen übernehmen das Familienunternehmen der Skelfs in Edinburgh. Ein Bestattungsinstitut mit angeschlossener Privatdetektei. Die Leiche des ehemaligen Familienoberhaupts äschern sie auf seinen Wunsch hin illegal in ihrem Garten ein. Bald darauf entdecken seine Frau Dorothy, seine Tochter Jenny und seine Enkelin Hannah mysteriöse Zahlungen an eine andere Frau, die darauf hindeuten, dass Jim nicht der Ehemann war, für den sie ihn gehalten haben. Damit nicht genug, verschwindet eine Freundin der Enkelin spurlos von der Universität. Die Polizei ist nicht an Ermittlungen interessiert, also beschließt Hannah, es selbst in die Hand zu nehmen, um festzustellen, dass sie ihre beste Freundin eigentlich gar nicht kannte. Jenny, die Tochter und Journalistin, vervollständigt das Chaos, als sie bei einer Totenwache einen Fall übernimmt. Ein Ehebruch, aber wie bei allem anderen trügt auch hier der Schein. "Eingeäschert" ist ein fesselnder, schockierender Thriller sowie ein düstekomisches und warmherziges Porträt einer Familie in Aufruhr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Doug Johnstone

Eingeäschert

Aus dem Englischen von Jürgen BürgerHerausgegeben von Wolfgang Franßen

Originaltitel: A Dark Matter

Copyright: © Doug Johnstone 2020

The moral right of the author has been asserted

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2022

Aus dem Englischen von Jürgen Bürger

Mit einem Nachwort von Anthony J. Quinn, © 2021, übersetzt von Jürgen Bürger

© 2022 Polar Verlag e.K., Stuttgart

www.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Eva Weigl und Jutta Nickel

Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann

Coverfoto: © S_E/Adobe Stock

Autorenfoto: © Chris Scott

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland

ISBN: 978-3-948392-42-0

eISBN: 978-3-948392-43-7

Für Chris Brookmyre, der mehr an mich glaubt als ich selbst.

Inhalt

1 JENNY

2 JENNY

3 HANNAH

4 DOROTHY

5 HANNAH

6 JENNY

7 DOROTHY

8 HANNAH

9 DOROTHY

10 HANNAH

11 DOROTHY

12 JENNY

13 HANNAH

14 DOROTHY

15 JENNY

16 DOROTHY

17 HANNAH

18 JENNY

19 HANNAH

20 DOROTHY

21 JENNY

22 HANNAH

23 DOROTHY

24 JENNY

25 HANNAH

26 JENNY

27 DOROTHY

28 JENNY

29 HANNAH

30 JENNY

31 DOROTHY

32 JENNY

33 HANNAH

34 HANNAH

35 DOROTHY

36 JENNY

37 HANNAH

38 DOROTHY

39 JENNY

40 HANNAH

41 DOROTHY

42 HANNAH

43 JENNY

44 DOROTHY

45 JENNY

46 HANNAH

47 JENNY

48 DOROTHY

49 JENNY

50 HANNAH

51 DOROTHY

52 JENNY

53 DOROTHY

54 HANNAH

55 JENNY

56 DOROTHY

57 HANNAH

58 JENNY

59 DOROTHY

60 HANNAH

61 JENNY

62 HANNAH

63 DOROTHY

64 JENNY

DANKSAGUNGEN

Der Verlust und das Unbekannte

1

JENNY

Ihr Vater benötigte viel länger als erwartet, um zu verbrennen.

Jenny schaute zu, wie die Flammen an seinem Körper leckten, wie sie sich um seine Brust und Leistengegend kräuselten, in sein Ohr raunten. Sein schütteres Haar ging in Rauch auf, graue Fahnen wehten zum fleckigen Himmel empor. Ein Wacholderzweig in seiner Hand fing Feuer und versprühte blaue Funken, und Jenny roch den Duft, der sie an Gin erinnerte. Die um Jims Körper gestapelten Fichten- und Kiefernscheite loderten hell und kräftig. Das Feuer hatte bereits seinen Anzug verzehrt, und seine Haut spannte sich nun um die Knochen, während Feuchtigkeit aus seinem Körper verdampfte.

Dennoch schien es sehr lange zu dauern.

Der Scheiterhaufen war nicht viel mehr als ein improvisiertes, überdimensioniertes Barbecue, zwei Reihen Ytongblöcke mit einem Metallrost dazwischen. Darunter befand sich ein länglicher silberner Trog aus dem Einbalsamierungsraum, in dem sie seine Überreste sammeln würden, nachdem die Teile klein genug waren, um durch den Rost zu fallen. Archie hatte an dem Scheiterhaufen im Garten gearbeitet, seit Dorothy die letzten Wünsche ihres Ehemanns verkündet hatte.

Es war eigenwillig, zugegeben. Ihr Dad hatte fünfundvierzig Jahre lang die Beerdigungen Tausender Menschen inszeniert, hatte für Musik und Blumen gesorgt, für den Ablauf der Gottesdienste, Fahrzeuge für die Trauernden und angemessene Nachrufe. Hatte darauf geachtet, dass für die Hinterbliebenen jedes Detail stimmte, dafür gesorgt, dass alle konkurrierenden Parteien bekamen, was sie wollten, und der Verstorbene stilvoll verabschiedet wurde. Und seine eigene Beerdigung war das genaue Gegenteil. Ein Scheiterhaufen im Garten hinter ihrem Haus, keine Reden, keine Predigten, weder Freunde oder Blumen noch eine Feier, nur sie fünf ganz nah an der pulsierenden Hitze eines illegalen Feuers.

Jennys Blick wanderte von den Flammen zu den anderen, die um das Feuer standen. Ihre Mum stand vorne vor dem Scheiterhaufen. Eine in der Luft tanzende Ascheflocke landete auf ihrem gelben Kleid, und sie schnipste sie mit einem lackierten Fingernagel weg. Sie strich sich eine Haarlocke aus der Stirn und hob das Gesicht zu den Flammen, die Augen geschlossen, als würde sie sonnenbaden.

Neben Dorothy standen Hannah und Indy mit untergehakten Armen, Hannah lehnte den Kopf an die Schulter ihrer Freundin. Zusammen sahen sie umwerfend aus, Hannahs blasses Gesicht mit den langen, schwarzen Haaren das Gegenstück zu Indys brauner Haut und dem blauen Bubikopf. Jenny fragte sich, was ihrer Tochter wohl durch den Kopf ging, während die sterblichen Überreste ihres Großvaters in Flammen und Rauch aufgingen. Es kam Jenny immer noch verrückt vor, dass sie eine erwachsene Tochter hatte, die in einer Beziehung lebte.

Die Flammen waren inzwischen höher, schwarzer Rauch reckte sich in die Luft. Der Geruch von Fichten und Kiefern erinnerte Jenny an Weihnachten. Dorothy hatte Kräuterbüschel auf den Leichnam gelegt, bevor sie anfingen, und nun zogen Jenny Lorbeer und Salbei in die Nase, vermischt mit dem Geruch verbrannten Fleischs, was sie an Abendessen mit Sonntagsbraten erinnerte.

Sie sah zum anderen Ende des Scheiterhaufens, jenseits von Jims schmelzenden Füßen, und wechselte einen Blick mit Archie. Er beschäftigte sich mit den logistischen Anforderungen, warf immer wieder Blicke darunter, vergewisserte sich, dass der Rost Gewicht und Temperatur standhielt, und legte mit einer langen Zange einen Scheit neben Jims Bein zurecht. Auf dem Gras hinter ihm bemerkte Jenny einen eisernen Schürhaken und einen Rechen, um die Asche durchzugehen, nachdem die Flammen erloschen waren.

Archie war klein und stämmig, hatte einen dichten braunen Bart, einen rasierten Schädel und erinnerte in seinen Bewegungen irgendwie an ein Tolkiensches Wesen. Er war so alt wie Jenny, wirkte aber älter. Seit zehn Jahren war er die rechte Hand von Jim und Dorothy, doch es fühlte sich an, als wäre er schon immer da gewesen. Archie war einer von Dorothys Streunern. Sie hatte die Angewohnheit, verlorene Seelen aufzunehmen und zu einem Anker in deren Leben zu werden. Er war eines Tages aufgetaucht, um die Beerdigung seiner Mutter organisieren zu lassen. Im Verlauf des nächsten Monats sah man ihn häufig auf Friedhöfen und bei Einäscherungen, er tauchte uneingeladen auf den Beerdigungen wildfremder Leute auf und suchte nach Nähe und Verbundenheit. Bei einer davon im Craigmillar Castle Park trat Dorothy mit einem Vorschlag an ihn heran, und zwei Wochen später fuhr er in einen Anzug gekleidet den Leichenwagen, wechselte in einen Overall, um Särge zusammenzuzimmern, und übernahm schließlich unter Jims Anleitung das Einbalsamieren. Und Dorothy hielt zu ihm, als die Einzelheiten seines Zustandes ans Licht kamen. Sie holte eine zweite Meinung ein, behielt ein Auge auf seine Medikation und die Therapiesitzungen und vertraute ihm im Geschäft, was einen erheblichen Teil dazu beitrug, ihm das Leben zu retten.

Das Gleiche galt für Indy, eine weitere Streunerin, die drei Jahre zuvor aufgetaucht war, um ihre Hindu-Eltern beizusetzen, Zahnärzte, die bei einem Unfall gestorben waren und eine haltlose Tochter zurückließen. Aber Dorothy sah etwas in ihr, und einen Monat später machte sie Telefondienst, sammelte Informationen von Kunden und kümmerte sich um die Verwaltung. Jetzt machte sie eine Ausbildung zur Bestattungsunternehmerin. Unterdessen hatte sie sich in Hannahs Herz geschlichen und sie überredet, in die Wohnung einzuziehen, die sie von ihrer Mum und ihrem Dad geerbt hatte, zehn Fußminuten entfernt am Argyle Place.

Jenny starrte ihren Dad an, der verkohlte und schrumpfte, dessen Essenz sich mit den Flammen und dem Rauch vermischte und im Universum auflöste. Ein Teil von ihr konnte nicht glauben, dass sie nie wieder seine blöden Witze hören würde, diesen schrecklichen Vampirakzent, den er gelegentlich aufsetzte, um über den Tod zu sprechen. Wie er sie anzwinkerte, sein kleines Mädchen, während der Gottesdienste, in völligen unpassenden Momenten, was bewirkte, dass sie mit der Hand vor dem Mund den Raum verlassen musste, in den sie sich heimlich geschlichen hatte, weil der Tod für Kinder faszinierend ist.

Doch die Faszination ließ nach, denn in der Nähe von Beerdigungen aufzuwachsen, begann seinen Tribut zu fordern. Als Teenager ging sie auf Distanz, zog bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu Hause aus, studierte Journalismus, arbeitete, verliebte sich in Craig, bekam Hannah, ließ sich von Craig scheiden und hielt sich die ganze Zeit so weit wie möglich fern vom Tod.

Jetzt aber war der Tod wieder Teil ihres Lebens.

Sie schaute sich um. Hohe Eichen und Kiefern säumten die hintere Mauer des Gartens und versperrten den Nachbarn die Sicht. Links von ihr befand sich die offene Garage mit dem darin parkenden silbernen Leichenwagen, daneben die Werkstatt und der Einbalsamierungsraum. Diese Räume grenzten an das Haupthaus hinter ihr, das große, dreigeschossige viktorianische Anwesen, das seit hundert Jahren das Familienhaus der Skelfs war. Die ganze Zeit über hatte es gleichzeitig das Bestattungsunternehmen beherbergt und die letzten zehn Jahre auch noch eine Detektei, wobei die Firmen das Erdgeschoss in Beschlag nahmen, während die Familie auf den beiden Stockwerken darüber wohnte.

Rechts von Jenny raschelte etwas im Gebüsch, und dann kam Schrödinger aus dem Grünzeug getappt. Schrödinger war Dorothys letzter Streuner, ein rötlich-braun getigerter Kater mit dem drahtigen Körper eines Straßenkämpfers und der Ausstrahlung eines extrem ausgeprägten Selbstbewusstseins. Der Name war Hannahs Idee gewesen, und dabei war es geblieben. Als er näher kam, sah Jenny etwas in seinem Maul. Ein Vogel, rote, weiße und schwarze Kleckse im Gesicht, gelbe unter dem Flügel. Ein Stieglitz.

Normalerweise kam Schrödinger nie in Jennys Nähe, war sie hier doch eine Fremde, aber jetzt ging er an den anderen vorbei und legte ihr den Finken vor die Füße. Der Kater sah kurz zu dem Feuer hinüber, das Jims Körper umhüllte, ihm die Energie aussaugte, dann schlenderte er zurück ins Gebüsch.

Jenny senkte ihren Blick zu dem Stieglitz, dessen Brust und Kehle blutverschmiert waren.

Noch ein toter Körper, den man entsorgen musste.

Sie hob ihn auf und warf ihn auf den Scheiterhaufen, sah zu, wie sein Gefieder in Flammen aufging. Sie wischte das Blut des Vogels an ihrer Jeans ab und atmete tief durch.

2

JENNY

Dorothy hob ihr Glas. »Auf Jim.«

Die drei Frauen stießen miteinander an und tranken in kleinen Schlucken Highland Park. Jenny spürte beim Schlucken das Brennen. Normalerweise trank sie jeden halbwegs anständigen Gin, aber Dad liebte Whisky, und das hier war für ihn. Sie stellte ihr Glas auf den Küchentisch und fuhr mit einem Finger über die Maserung der Eiche, dachte an die Tausende von Mahlzeiten, die sie als Kind hier gegessen hatte.

Dorothy trank einen Schluck Whisky und spielte mit einer Tonschale in der Mitte des Tischs, die Hannah in der Grundschule gemacht hatte, die mit den Yin- und Yang-Symbolen. Sie hatte die Schale für Dorothy gemacht, schon damals an Omas Weltsicht interessiert, an der Balance und den inneren Zusammenhängen der Welt. In der Schale befand sich ein heruntergebranntes Teelicht, und Jenny musste an ihren Dad im Garten denken, der noch vor sich hin schwelte, während sie hier oben saßen. Sie trank einen weiteren Schluck.

Archie war noch unten und kümmerte sich um das Feuer. Als er anfing, mit dem Schürhaken an Jims Körper herumzufuhrwerken, hatten sich die drei Frauen nach oben in die Küche zurückgezogen, während Indy sich davonstahl, um die Rezeption zu besetzen. Der Empfang war für beide Firmen da, das Bestattungsunternehmen und die Detektei, jede mit einer eigenen Telefonnummer, aber beide erreichten dasselbe Telefon.

Jenny sah sich in der großen Wohnküche um. Sie saßen an dem alten Tisch neben dem normalen Zeug einer Küche – Herd, Kühlgefrierkombination, Schränke – an zweien der Wände. Die angrenzende Wand besaß zwei große Erkerfenster mit Blick auf den Bruntsfield Links. Von hier konnte Jenny die Zinnen von Edinburgh Castle geradeaus und die Kuppe von Arthur’s Seat auf der rechten Seite sehen. Dazwischen lag der von Bäumen gesäumte Park, den ein stetiger Strom von Studenten und Schulkindern von Bruntsfield nach Marchmont und zurück durchquerte.

Auf der letzten Wand des Raums hingen große Weißwandtafeln. Am oberen Rand der einen stand in fetten Buchstaben »BU«, auf der anderen »PD«. Die Küche diente auch als eine Art Gefechtsstand, von dem aus beide Unternehmen in den letzten zehn Jahren geleitet worden waren, seit Jim alle mit der Ankündigung überrascht hatte, dass er beabsichtige, seine Aktivitäten vom Geschäft mit dem Tod auf Privatermittlungen auszudehnen. Vielleicht überraschte es ja nicht jeden. Dorothy zuckte nicht mit der Wimper, aber Jenny hatte Probleme damit, es zu begreifen, und Jim wich all ihren Fragen aus.

Auf der Tafel des Bestattungsunternehmens war derzeit mehr los. Vier Namen waren mit schwarzem Stift unter »BU« geschrieben worden: Gina O’Donnell, John Duggan, Arthur Ford und Ursula Bonetti, alles in Dorothys ordentlicher Handschrift. Unter den Namen standen jeweils verschiedene Details. Wo die Leiche abzuholen war und ob das schon erledigt war, also stand unter einem Namen zum Beispiel RIE für das Royal Infirmary of Edinburgh in Little France, unter einem anderen hieß es Marie Curie für das Hospiz in Frogston, beim Dritten war es die städtische Leichenhalle. Die Leichenhalle bedeutete, dass die Polizei beteiligt und eine Obduktion durchgeführt worden war. Jenny war überrascht, dass sie sich an all das erinnerte, obwohl sie nie etwas mit dem Geschäft zu tun gehabt hatte und seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr hier lebte.

Unter den Angaben zum Abholen jeder Leiche standen Uhrzeit, Datum und Ort der Beerdigung, eine Vielzahl an Kirchen, Friedhöfen und Krematorien verteilt über die ganze Stadt. Zum einen das Warriston Crematorium, zum anderen das Morningside Crematorium. Es gab weitere Kürzel für jeden Gottesdienst, wie viele Fahrzeuge benötigt wurden, wer der Zelebrant war, um welche Art von Gottesdienst es sich handelte. An der Wand neben dem Whiteboard hing ein großer Stadtplan von Edinburgh, übersät mit verschiedenfarbigen Nadeln. Eine Karte der Toten dieser Stadt. Jenny stellte sich das Muster vor, das sich ergab, wenn man all diese Punkte miteinander verbinden würde.

Die Tafel der Detektei war im Vergleich ziemlich leer. Sie war auch weniger klar strukturiert, erinnerte ein wenig an die Tafeln in Kriminalfilmen, allerdings ohne die Fotos verstümmelter Frauen mit roten Verbindungslinien zu Serienkillern oder mutmaßlichen Terroristen. Stattdessen stand ganz oben ein Name, Jacob Glassman, direkt darunter ein weiterer Name, Susan Raymond. Dazu Gekritzel in Jims Handschrift, das Jenny nicht entziffern konnte. Sie starrte auf die Schrift, ein Faden, der ihren Dad mit einer Welt verband, die sich nun ohne ihn weiterdrehte. Vor dem Fenster kickten Schulkinder mit einem Fußball, eine alte Frau ging mit ihrem Dackel Gassi, zwei Radfahrer in Rennbekleidung schossen über den Weg zu den Meadows, und keiner von ihnen wusste von dem Mann, der im Garten unten zu Asche zerbröselte. Ihr Dad, für immer unersetzlich.

»Ich glaub’s einfach nicht, dass Grandpa tot ist«, sagte Hannah. Sie hielt ihr Glas an die Brust. Sie trank nicht viel, was Jenny freute. Die Einstellung gegenüber Alkohol in Schottland hatte sich seit ihrer Jugend sehr verändert. Als Teenager schmuggelte Jenny Halbliterflaschen hinaus auf die Links, um mit ihren Kumpeln zu trinken, ohne dass Dorothy und Jim davon etwas mitbekamen. Der Alkohol hatte Spuren in ihren Adern hinterlassen. Kein Problem, so würde sie es nicht nennen, aber der Alkohol war so etwas wie die Hintergrundbeleuchtung ihres Lebens, eine Spur davon in allem.

Sie trank ihren Highland Park aus und schenkte sich und Dorothy nach.

»Ich weiß«, sagte sie.

Dorothy atmete durch die Nase ein und durch den Mund aus, ein wohlüberlegter Ablauf nach jahrzehntelangem Yoga.

»Er hatte ein gutes Leben«, sagte sie, wobei nach all den Jahren immer noch ein Hauch ihres kalifornischen Akzents vorhanden war.

»Ich bin noch nicht so weit, ihn gehen zu lassen«, sagte Jenny.

Dorothy lehnte sich zurück, und ihr Stuhl knarrte. »Können wir wohl nichts gegen tun.«

Jenny schüttelte den Kopf und nippte an ihrem Whisky.

»Was sollte das alles überhaupt?«, fragte sie und neigte ihr Glas zur Tür.

»Was meinst du?«, fragte Dorothy.

»Das menschliche Barbecue da unten.«

Dorothy zuckte mit den Achseln. »So hat er’s haben wollen. Er war den ganzen förmlichen Kram leid, das Zeremonielle.«

Hannah runzelte die Stirn. »Aber er hat doch immer gesagt, Menschen brauchen klare Regeln und Struktur, um abschließen zu können.«

»Vielleicht dachte er, wir brauchen es nicht«, sagte Dorothy.

Am liebsten hätte Jenny ihren Stuhl zurückgestoßen und aus dem Fenster gebrüllt, ihr Glas gegen die Beerdigungstafel geknallt, den Whisky über diese anderen Toten verspritzt. Doch sie blieb still sitzen.

»Aber es war illegal«, sagte sie. Sie wusste genug über Bestattungen, um zu wissen, dass es absolut nicht in Ordnung war, eine Leiche in seinem Garten zu verbrennen.

»Niemand wird es erfahren«, sagte Dorothy. »Oder sich dafür interessieren.«

»Meinst du?«, schnappte Jenny. Sie hasste es, dass sie klang wie die kleine Bratze, die sie als Teenager war, als sie genau an diesem Tisch saß und darüber stöhnte, dass Dorothy und Jim ihr nicht erlaubten, mit dreißigjährigen Männern, die sie nur flüchtig kannte, zu einem die ganze Nacht dauernden Rave nach Ingliston zu fahren. Hier war sie nun, eine fünfundvierzigjährige geschiedene Frau mit einer erwachsenen Tochter, und sie fühlte sich immer noch wie ein verzogenes Gör. Vielleicht lag es daran, dass Dads Beerdigung alles wieder hochkommen ließ, vielleicht lag es aber auch einfach nur daran, jetzt wieder hier in diesem Haus des Todes zu sein.

»Ich weiß, dass es schwer für dich ist«, sagte Dorothy. »Für euch beide.«

Jenny schämte sich. Es ging hier immerhin um Dorothys Mann, mit dem sie fünfzig Jahre verheiratet gewesen war und von dem sie sich verabschiedete, sie hatten alle einen wichtigen Teil ihres Lebens verloren. Es war kein Wettbewerb.

»Und für dich, Mum«, sagte sie und streckte die Hand über den Tisch aus.

Dorothy kaute auf der Innenseite ihrer Wange und nahm Jennys Hand. Mit siebzig hatte sie immer noch eine weiche Haut. Sie wirkte überhaupt viel jünger und hatte immer einen Ausdruck auf dem Gesicht, selbst jetzt, als sei sie im Reinen mit der Welt.

Hannah legte ihre Hand auf die von Jenny und Dorothy, wodurch es sich anfühlte, als wären sie eine Gang, die gleich einen Überfall durchziehen würde. Sie zogen ihre Hände genau in dem Augenblick zurück, als es unten an der Tür klingelte.

Dorothy seufzte und schob ihren Stuhl zurück, doch Hannah hob eine Hand, um sie aufzuhalten.

»Indy erledigt das«, sagte sie. »Das weißt du doch.«

Dorothy zögerte, nickte schließlich.

Hannah war so verliebt, dass Jenny das Herz aufging. Jenny hatte die überwältigende Macht der Liebe bislang nur einmal erlebt, bei Craig. Und nun, tja …

Sie hörte eine gedämpfte Unterhaltung unten, dann Schritte auf der Treppe und ein Klopfen an der offenen Küchentür.

»Dad, du bist gekommen!« Hannah sprang auf, schrammte ihren Stuhl über den Boden und rannte zu Craig hinüber, der in der Tür stand. Er hatte einen Strauß roter Lilien in der Hand und machte ein ernstes Gesicht. Hannah nahm ihn in die Arme und drückte ihn, und er umarmte sie ebenfalls.

»Hi, Angel«, sagte er.

Hannah ließ ihn los, und er sah zum Tisch und nickte. »Jen.«

»Craig.«

Er kam ganz herein, hielt den Strauß Lilien vor sich. »Die sind für dich, Dorothy. Das mit Jim tut mir sehr leid. Hannah hat es mir erzählt, und ich möchte mein Beileid aussprechen. Er war ein guter Mann.«

Er sah kurz zu Jenny, die die Augen verdrehte. Scheiße, er sah immer noch gut aus. Er schien anders als die meisten Typen seines Alters überhaupt keinen Bauch anzusetzen, und die grauen Strähnen in seinen Haaren machten ihn irgendwie nur noch attraktiver. Vielleicht hielt es ihn jung, dass er mit der kleinen Sophia wieder Dad geworden war, vielleicht war es aber auch der Sex mit Fiona, diesem blonden Energiebündel und jetzt die zweite Mrs McNamara. Das war das Ärgerlichste an allem, dass er Jenny mit einer Gleichaltrigen betrogen hatte, einer zierlichen Reese Witherspoon, tatkräftig und ehrgeizig.

Genug. Sie widerstand dem Bedürfnis, etwas Bissiges zu sagen. Es war zehn Jahre her, und er war Hannah immer ein guter Vater gewesen. Was es auch nicht einfacher machte.

»Die sind wunderschön«, sagte Dorothy, nahm die Blumen und einen Kuss auf die Wange an. Sie holte eine Vase aus dem Schrank. »Bleib auf ein Glas.«

Craig sah Jenny an. »Ich will mich nicht aufdrängen.«

Dorothy füllte die Vase mit Wasser und arrangierte die Lilien. Jenny zog der Duft der Blumen in die Nase, intensiv und moschusartig. Lilien hatten immer etwas Maskulines für sie.

»Bleib, Dad«, sagte Hannah.

Craig sah Jenny mit gehobenen Augenbrauen an und wartete auf ihr Okay.

Sie machte eine großzügige Handbewegung über den Tisch hinweg. »Setz dich.«

Als er Jenny sagte, dass er eine Affäre habe und sie verlassen werde, hätte der Versuch sie fast zerrissen, vor Hannah nicht einfach auszurasten. Aber sie wollte verflucht sein, wenn sie sich von Hass und Verbitterung auffressen ließ, und sie wollte nicht, dass all diese toxische Scheiße ihre Tochter infizierte. Mit den Jahren war es leichter geworden, sehr zu Jennys Überraschung. Man kann sich anscheinend an alles gewöhnen. Aber sie musste sich immer noch auf die Zunge beißen, um nicht zur bösartigen Hyäne zu werden, zur Frau, der Unrecht angetan worden war. Was ihn natürlich aus der Verantwortung nahm.

Dorothy stellte die Lilien auf den Tisch, holte einen Tumbler aus dem Schrank und schenkte Craig ein.

»Und wann ist die Beerdigung?«, fragte Craig und trank einen Schluck.

Hannah runzelte die Stirn. »Haben wir gerade gemacht.«

»Wann?«

»Eben, im Garten.«

Craig sah verwirrt aus. »Moment, kommt daher der Rauch über dem Haus?«

Hannah nickte. »Nur wir, kein Gottesdienst.«

»Dürft ihr hier Leute einäschern?«

Hannah schüttelte den Kopf, während Dorothy sich setzte und ihr Glas nachfüllte.

Jennys Telefon vibrierte in ihrer Tasche, und sie zog es heraus. Kenny vom The Standard. Er rief nie an. Immer nur E-Mail, ein kurzes Hin und Her wegen ihrer Kolumne, danach Ablieferung pünktlich zu Redaktionsschluss.

Sie stand auf und ging zur Tür. »Ich muss da rangehen.«

Auf dem Flur drückte sie auf Annehmen. »Kenny.«

»Hi, Jenny.« Er hörte sich nicht gut an.

»Meinen Text muss ich erst in ein paar Tagen abliefern.«

Sie ging zu ihrem alten Kinderzimmer, das zu einem minimalistischen Gästezimmer umfunktioniert worden war, Kiefernbett, nackte Holzdielen, ein schmales Regal mit den überzähligen Büchern aus Dorothys Sammlung.

Sie hörte einen Seufzer am anderen Ende der Leitung. »Es gibt keine einfache Art, dir das jetzt zu sagen. Wir stellen deine Kolumne ein.«

»Was?«

»Du weißt selbst, wie’s hier ist, eine Mischung aus Geisterschiff und Titanic. Die Zahlen bringen’s einfach nicht.«

Es überraschte sie nicht, aber darauf vorbereitet war sie auch nicht. Jeder, den sie kannte und der zur gleichen Zeit wie sie als Journalist angefangen hatte, hatte sich eine Ausstiegsstrategie zurechtgelegt, war wie Craig in die PR gewechselt oder in die Ausbildung, Beratung oder sogar in die Politik gegangen. Eine Karriere im Journalismus war so was wie ein Tod durch tausend Schnitte, und das hier war jetzt der letzte Messerstich in ihren Bauch.

»Wann?«

»Sofort.«

»Kenny, ich brauche das, es ist der einzige regelmäßige Job, den ich noch hab, das weißt du doch.«

Sie betastete ein Buch auf dem Regal, zog es heraus. Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Sie erinnerte sich, es im Haus gesehen zu haben, als sie aufwuchs, auf dem Cover eine Blume, deren Blüte ein Schraubenschlüssel war. Sie hatte es nie gelesen.

»Tut mir leid«, sagte Kenny.

»Ich kann noch nicht mal meine Miete bezahlen.«

»Es wird dich nicht trösten, aber ich bekomme auch bald die Kugel.«

»Du hast recht«, sagte Jenny. »Das ist kein Trost.«

Sie ging zum Fenster und schaute in den Garten hinunter. Archie kümmerte sich um den Scheiterhaufen, der inzwischen nur noch ein niedriger Haufen schwelender sterblicher Überreste war. Schwarz und weiß und grau, Asche und Knochen. Archie harkte am Rand entlang, Staub rieselte in die Auffangschale darunter. Jenny sah verkohlte Klumpen, wo zuvor Dads Schuhe gewesen waren, und fragte sich, was wohl aus seinen Füßen geworden war. Größe 45,5 und schmal, der zweite Zeh länger als der große, etwas, das sie und Hannah geerbt hatten.

»Wir haben Streichungen überall in der Zeitung«, sagte Kenny.

»Die Freien zuerst.«

»Du weißt, wie’s ist.«

Keine Arbeitsverträge, leicht aufzulösen bei zero Kosten. Vergib die Arbeit, die Seiten zu füllen, einfach hausintern, sollen doch die verbliebenen Festen die Kolumnen und Berichte und überhaupt alles schreiben, und wenn’s nicht gefällt, wird’s schon irgendein kleiner Penner mit glänzenden Augen frisch von der Journalistenschule für umsonst machen, nur, um seinen Namen in die Zeitung zu bekommen.

Aus dem Fenster sah Jenny Schrödinger die Hecke entlangpirschen, die Augen immer auf eine Ringeltaube gerichtet, die in einem Busch hockte. Er griff mit einem Sprung an, doch der Vogel flatterte auf der Hecke ganz nach oben und starrte zu ihm hinunter. Schrödinger war verblüfft, das Leben war nur ein Spiel.

»Lass mich wissen, wenn ich irgendwas tun kann«, sagte Kenny.

»Okay.«

»Ich muss los. Wir bleiben in Verbindung, ja?«

Jenny beendete das Gespräch. Sie hatte immer noch das Buch in der Hand, die Blume und der Schraubenschlüssel, das eine verwandelte sich in das andere, als wäre es so einfach, sein Leben zu ändern. Wenn sie das Buch las, könnte sie vielleicht ihr Leben ändern, bekäme eine andere Sichtweise auf die Welt.

Sie stellte das Buch wieder ins Regal und kehrte in die Küche zurück. Die drei saßen am Tisch und seufzten, wie Leute es tun, nachdem jemand was Witziges, aber auch Ergreifendes gesagt hat. Jenny schien den Witz nie mitzubekommen. Sie hoben gleichzeitig ihre Gläser, als hörten sie eine telepathische Botschaft, für die Jenny taub war.

Craig sah Dorothy an.

»Aber was ist mit den Geschäften?«, fragte er, als setze er eine begonnene Unterhaltung fort.

Dorothy lächelte. »Ich habe Archie und Indy.«

»Indy macht eine Ausbildung zur Bestattungsunternehmerin«, sagte Hannah und strahlte vor Stolz.

»Super«, sagte Craig. Er hob sein Glas und deutete damit auf die beiden Whiteboards an der Wand. »Aber es ist eine Menge zu tun. Jim war …« Vielleicht wollte er die Frauen nicht an ihren Verlust erinnern.

Dorothy nickte, zeigte Anerkennung für Craigs diplomatisches Vorgehen, blickte dann in ihr Glas, ließ den Highland Park kreisen, beobachtete, wie er an den Seiten des Glases Schlieren zog.

Jenny wusste, was jetzt kam, sie hatte damit gerechnet, seit sie die Nachricht von Dads Tod erhalten hatte. Sie war überrascht, dass es nicht schon früher erwähnt worden war, aber hier kam’s, sie war bereit.

Dorothy trank einen Schluck, starrte in ihr Glas. »Ich dachte, vielleicht könnte Jenny mir unter die Arme greifen. Bleibt eine Weile hier, leistet mir Gesellschaft.« Jetzt schaute sie auf. »Nur für eine Weile.«

Jenny dachte an den Anruf, an ihre überfällige Miete, an das blöde Buch mit der Blume auf dem Cover. Sie konnte den Blütenstaub der Lilien riechen und den Whisky, und sie dachte daran, ihren Dad nie mehr zu sehen.

»Klar.«

3

HANNAH

Hannah nahm Indys Hand, als sie durch den Garten vor dem Haus gingen. Sie schaute zu dem Fenster im ersten Stock zurück, von dem sie wusste, dass dort Gran stand. Sie lächelte und winkte und drehte sich wieder um. Es fühlte sich komisch an, sie allein zu lassen, aber Mum flitzte nur kurz rüber zu ihrer Wohnung in Portobello, um ein paar Sachen abzuholen, und kam anschließend sofort zurück. Es war gut, dass die zwei Zeit zusammen verbrachten, sie brauchten sich jetzt. Jeder braucht irgendwen. Sie beugte sich hinüber und gab Indy einen Kuss auf die Wange.

»Wofür ist der denn?«

»Darf ich vielleicht nicht einfach mal so das hübsche Gesicht meiner Freundin küssen?«

Indy schob sich zwei Finger in den Hals und tat, als müsse sie sich übergeben.

»Ach, verpiss dich«, meinte Hannah lachend.

Sie gingen an den Torpfosten am Ende der Einfahrt vorbei, und Hannah lächelte über die in den Mörtel eingeritzte Adresse: 0 Greenhill Gardens. Nummer null, nur eines der Dinge, die diesen Ort zu etwas Besonderem machten. Sie fragte Dorothy und Jenny danach, als sie noch jünger war, aber Gran schüttelte nur den Kopf, als wär’s ein kosmischer Witz, und Jenny zuckte mit den Achseln, als wäre ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass es merkwürdig war. Hannah hatte ein wenig nachgeforscht, und wie sich herausstellte, war ihr Haus Ende des 19. Jahrhunderts von einem exzentrischen Brauereibesitzer später zu der Straße hinzugefügt worden. Damals konnte man sich noch selbst eine Adresse geben, doch statt sich einen neuen Straßennamen einfallen zu lassen, entschied sich Mr Bartholomew für die Nummer null an der bereits vorhandenen Straße, direkt neben der dort stehenden Nummer eins. Die Briefträger hatte es seitdem immer wieder verwirrt.

Aber etwas daran war für Hannahs Verstand ausgesprochen reizvoll. Null war mathematisch schwer zu definieren, und sich danach zu erkundigen, führte schnell auf philosophisches Terrain, das sie liebte. Sie studierte Metaphysik in einem Wahlkurs, und manchmal besuchte sie Vorlesungen über Kategorientheorie, die Mathematik der Mathematik, um sich das Hirn brutzeln zu lassen. Sie stand auf diesen abstrakten Raum, die Art, wie Matrizen, Theorien und Gleichungen miteinander verflochten waren und ein Universum entwarfen, das man über die reale Welt legen konnte.

»Worüber lächelst du?«, fragte Indy.

Sie waren um die Ecke und im Park. Das Netz der Fußwege war voller Studenten und Angestellten auf dem Heimweh nach Vorlesungen und dem Büro. Hannah liebte es, dass hier alle Seite an Seite lebten und sie sich dazugehörig fühlte.

»Ich bin einfach nur glücklich zu leben«, sagte sie.

»Oh, mein Gott.«

»Welcher?«

Ein Running Gag, da Indy ehemalige Hindu war.

In Wahrheit war Hannah wirklich glücklich zu leben, auch wenn sie vorhin erst zugesehen hatte, wie ihr Grandpa eingeäschert wurde. Vielleicht auch gerade deshalb. Dorothy hatte ihr einmal erzählt, dass manche Leute bei Beerdigungen geil wurden, wild entschlossen, im Angesicht des Todes das Leben fortzusetzen. Hannah konnte das nachempfinden.

Sie überquerten die Whitehouse Loan in den nördlichen Teil der Bruntsfield Links mit den Trainingsgrüns zum Pitchen und Putten. Das sanft hügelige Gelände erinnerte Hannah immer an das uralte Gräberfeld unter der Oberfläche. Sie fragte sich, wie vielen der Kids und ihrer Eltern, die Golfbälle durch die Gegend schlugen, bewusst war, dass unter ihnen Hunderte Opfer der Pest im 17. Jahrhundert lagen. Eine weitere Schicht der Existenz unterhalb der Realität.

Sie kürzten am oberen Ende der Links nach Marchmont ab und bogen dort auf den Melville Drive ein. Die Sonne stand so früh im Herbst immer noch hoch am Himmel, und das durch die Kastanien einfallende Licht flackerte über ihre Augen. Sie betrachtete Indys Gesicht, das von Licht und Schatten ganz fleckig war. In der vierten Klasse auf der Schule ging Hannah kurz mit einem epileptischen Jungen, der die Straße überqueren musste, wenn die Sonne durch einen Zaun flackerte. Sie wunderte sich über diesen Kontrollverlust, Reaktionen im Gehirn machen einen zu dem, der man ist. Depression, Angst, Liebe, Hass, Wut. Sie dachte über feuernde Neuronen nach, Teilchen, die ihren Zustand änderten, Quarks, die ihre Verteilung änderten.

Der Duft von Holzkohle und Burgern von Barbecues auf der anderen Straßenseite zog ihr in die Nase. Die Meadows waren voller Studenten, die die letzten warmen Tage ausnutzten, bevor das Land für den Winter herunterfuhr. Frisbees, Fußball, in der Ferne spielten ein paar Mädchen Quidditch. Harry Potter war vor ihrer Zeit, sie bevorzugte The Hunger Games, schon allein wegen der stärkeren Frauen. Aber die Hunger Games konnte man nicht wirklich im Park spielen.

Sie erreichten die Wohnung und gingen in den obersten Stock. Indy öffnete die Tür, und sie stürzten hinein. Hannah war besorgt, dass sie sich wegen Grandpa niedergeschlagen fühlen sollte, aber sie fühlte sich voller Möglichkeiten. Jim würde nicht gewollt haben, dass sie Trübsal blies, obwohl sie ihn durchaus vermisste. Und vielleicht hatte Dorothy ja auch recht, vielleicht macht der Tod einen geil.

Sie packte Indys Taille und wirbelte sie herum, küsste sie, starrte in diese braunen Augen. »Ich liebe dich, Babe.«

Indy sah sie schräg von der Seite an. »Was ist denn in dich gefahren?«

Hannah küsste sie wieder, lange und heftig, drückte sie gegen die Wand.

Indy zog sich zurück. »Nur einen Moment.« Sie rief: »Mel?«

Sie warteten auf eine Antwort.

»Sie muss noch in den King’s Buildings sein«, sagte Hannah. Obwohl sie wusste, dass die Vorlesungen für den Tag zu Ende waren, auch ging Mel normalerweise anschließend nicht in den Pub wie einige ihrer Kommilitonen. Hannah hatte an diesem Nachmittag die Vorlesungen zur Speziellen Relativitätstheorie und zur Quantenfeldtheorie geschwänzt, und Mel hatte versprochen, es sie wissen zu lassen, sollte sie etwas verpasst haben.

Hannah küsste Indy wieder, und diesmal reagierte Indy. Dann klingelte ein Telefon. Es kam aus Mels Zimmer.

»Lass es«, sagte Indy, eine Hand auf Hannahs Rücken.

Hannah runzelte die Stirn. Die Vorlesungen waren vorbei. Mel war superzuverlässig und organisiert, und sie ging niemals ohne ihr Telefon irgendwohin.

Hannah löste sich von Indy und ging zu Mels Tür, klopfte zweimal an. Wartete. Das Telefon klingelte weiter. Sie drückte die Tür auf. Alles wirkte völlig normal, das Einzelbett war gemacht, auf dem Schreibtisch Stapel von Notiz- und Lehrbüchern, Mels Fotomontage an der Wand, Bilder von ihr mit Freunden und Familie.

Das Telefon lag auf ihrem Schreibtisch, klingelte immer noch.

»Mum« leuchtete auf dem Display.

Hannah spürte Indy in der Tür hinter sich, als sie das seltsamerweise nicht gesperrte Handy aufhob und den Anruf annahm.

»Hi, Mrs C, Hannah hier.«

»Ich hab’s dir doch schon mal gesagt, du sollst mich Yu nennen. Was hast du mit meiner Tochter gemacht?« Sie sprach mit deutlichem kantonesischem Akzent und klang quirlig, aber da war auch ein scharfer Unterton.

»Keine Ahnung, Indy und ich waren den ganzen Tag unterwegs und sind gerade erst reingekommen. Ich habe ihr Telefon in ihrem Zimmer gefunden.«

»Ich werde sie umbringen«, sagte Yu in einem Ton, der bedeutete, sie würde das Gegenteil tun. »Sie sollte sich mit ihrem Vater und mir zum Mittagessen treffen. Ich habe heute Geburtstag.«

»Herzlichen Glückwunsch.«

»Danke, Liebes, aber ich hätte ihn gern mit meiner Tochter verbracht.«

Melanie versäumte ihre Verabredungen nie, und niemals würde sie den Geburtstag ihrer Mutter verpassen.

»Tut mir leid«, sagte Hannah und versuchte, ihre Stimme unbeschwert zu halten. »Wenn ich Mel sehe, werde ich ihr sagen, dass sie in Schwierigkeiten steckt.«

»Du hast keine Idee, wo sie sein könnte?«

Hannah warf einen Blick aus Mels Fenster. Ihr Zimmer lag zum Argyle Place, man konnte aber trotzdem ein Stück der Meadows sehen, ein Scheibchen der Salisbury Crags in der Ferne. »Wir hatten heute Nachmittag Vorlesungen. Ich war nicht da, weil ich zur Beerdigung meines Großvaters musste.«

»Oh, Baby, das tut mir leid.«

»Schon okay. Aber ich weiß, dass Mel zu den Vorlesungen wollte. Wahrscheinlich ist sie von irgendwas an der Uni festgehalten worden.«

Das war überhaupt keine Entschuldigung. Die Vorlesungen waren nachmittags, hatten nichts mit Mittagessen zu tun, aber Hannah wusste nicht, was sie sonst sagen sollte.

»Okay, Liebes«, sagte Yu. Ein Zögern am anderen Ende der Leitung. »Du sorgst bitte dafür, dass sie mich anruft, sobald sie nach Hause kommt, verstanden?«

»Mach ich«, sagte Hannah. »Bye.«

Sie legte auf und drehte sich zu Indy um, hob dabei die Augenbrauen.

Indy kam ins Zimmer. »Hab’s gehört.«

Sie ging zu Hannah, die auf das Display von Mels Handy starrte, ein Foto von ihr und Xander, beide aufgedresst für ein Essen am Valentinstag. Hannah erinnerte sich noch, wie sie Mel bei der Entscheidung geholfen hatte, was sie an diesem Abend anziehen sollte.

»Irgendwas stimmt da nicht«, sagte Hannah.

4

DOROTHY

Dorothy stand im Einbalsamierungsraum und starrte auf das, was von Jim übrig war. Ein Scheiterhaufen im Freien erreicht nicht die Temperatur eines Ofens für Feuerbestattungen, bleibt ein paar hundert Grad darunter, deshalb waren die Überreste gröber, als sie normalerweise aus Krematorien zurückkommen. Außerdem sieben Krematorien die verbleibenden Knochenfragmente heraus und pulverisieren sie in einer Knochenmühle, damit die Hinterbliebenen am Ende einen netten kleinen Haufen grauen Sand zum Verstreuen erhalten.

Demgegenüber waren die Knochenfragmente und der Staub vor ihr real. Und es war Staub, nicht Asche, das war eine Fehlbezeichnung. Sie war dankbar, dass das Feuer keine größeren Knochen zurückgelassen hatte, um die sie sich hätte kümmern müssen, in dem Staub lag nichts, was länger als ein paar Zentimeter war. Sie stellte sich vor, einen unversehrten Schädel aus dem Häufchen zu heben, ihn wie Hamlet anzusprechen. Oder einen von Jims Oberschenkelknochen, den sie wie ein Höhlenmensch herumschwenkte.

Sie schaute vom Tisch auf. Es war eigentlich viel zu hell, aber andererseits war es ja auch ein Arbeitsplatz, und Archie benötigte jede Menge Licht. Abgesehen von Jim auf dem Tisch war hier alles makellos sauber, darauf achtete Archie stets. Die sechs Kühlkammern für Leichen an einer Wand summten, die auf magnetische Karten geschriebenen Namen und Details der Toten darin steckten vorne an jeder Kammer. Arthur Ford, ein Meter achtzig, Leichenschau angeordnet, Einbalsamierung erforderlich, kein Schmuck, übernommen aus dem Western General. Das entsprach dem Whiteboard oben, und einen Moment lang sah Dorothy das Geschäft als einen einzigen riesigen Organismus.

Sie drehte sich wieder zu Jims Überresten. Nahm einen zehn Zentimeter langen, weißen Knochensplitter in die Hand. Er war leicht wie Balsaholz, aber fest, nachdem sämtliche organischen Bestandteile und die Feuchtigkeit verdampft waren. Sie hob ihn ans Licht, drehte den Splitter in ihren Fingern. Er besaß eine gerade Kante und eine sanft gekrümmte, war an einem Ende breiter als an dem anderen, besaß eine abgerundete Vertiefung am breiten Ende, als wäre es vielleicht die Pfanne eines Kugelgelenks gewesen. Das schmale Ende war spitz, und sie drückte den Daumen dagegen, spürte den Schmerz. Sie verstärkte den Druck, bis die Haut aufbrach, sah zu, wie ein Tropfen ihres Blutes sich auf der Knochenspitze ausbreitete, ihn verdunkelte. Sie saugte an ihrem Daumen und schob den Knochen in die Tasche ihrer Strickjacke.

Sie dachte an all die Atome von Jims Körper, die jetzt in der Luft über Edinburgh schwebten und in die oberen Schichten der Atmosphäre aufstiegen. Sie dachte an andere Atome seines Scheiterhaufens, die auf die Erde ihres Gartens fielen, der Gärten ihrer Nachbarn. Sie dachte an die Atome im Gebüsch, das Archie immer stutzte, an die Atome, die in ihren Haaren, auf ihrer Kleidung, ihren Schuhen, in ihrer Nase, den Ohren und im Hals hängen blieben. Sie leckte an ihrem kleinen Finger und steckte ihn in den Staub im Aschekasten, leckte ihn dann wieder ab.

Er schmeckte nach Lagerfeuer und Erde. Alles, was von fünfzig gemeinsamen Jahren übrig war. Sie atmete tief ein und sah auf den Einbalsamierungstisch daneben, auf die Flaschen mit Chemikalien und die Pumpen, aufgereiht auf dem hinteren Arbeitsplatz, die Messer, Scheren, Cremes und Sprays, die faltbare Trage, auf der die Leichen hereingebracht wurden. Das Abholen von Leichen war ein Job für zwei, den Jim und Archie jahrelang gemeinsam erledigt hatten. Jetzt würde ein anderer den Platz einnehmen müssen, vielleicht sie. Sie hatte sich zusammen mit Jim jahrelang um die Organisation von Beerdigungen gekümmert, aber mit der körperlichen Seite des Geschäfts hatte sie nie zu tun. Sie war gut in Logistik, konnte mit Menschen umgehen, hatte ihr ganzes Leben immer wieder nebenbei in der Firma mitgearbeitet, während sie gleichzeitig Jenny großzog. Indy könnte das übernehmen, zumal sie ja ohnehin die Ausbildung zur Bestattungsunternehmerin machte, sie war zwar klein, aber auch stark und zäh auf eine Art wie keine der Skelfs. Dorothy sah es in dem Moment in ihr, als sie sich begegneten, genau wie bei Archie. Alle gehörten zu ihrer erweiterten Ersatz-Familie. Eine Familie, die nun ihr Herz verloren hatte.

Sie verließ den Raum, schaltete das Licht aus, ließ ihren Mann im Dunkeln zurück, seinen Aschegeschmack immer noch auf ihrer Zunge, seinen spitzen Knochen mit ihrem Blut darauf in ihrer Tasche vergraben.

Stirnrunzelnd saß sie am Schreibtisch in dem kleinen Büro und hatte vor sich Papiere ausgebreitet. Sie trank einen Schluck Whisky und saugte nachdenklich an ihren Zähnen. Sie hatte die ganze Woche zu viel getrunken, seit sie Jim auf dem Boden des Badezimmers gefunden hatte, die Augen geöffnet, die Schlafanzughose um die Knöchel.

Sie nahm den Kontoauszug erneut in die Hand, rückte die Brille zurecht und verglich ihn mit einem anderen Blatt. Sie brauchte hier drinnen entweder mehr Licht oder eine bessere Brille. Sie dachte an Jims Augäpfel, die ins Nichts verdunstet waren. Sie sah auf ein geöffnetes Kontenbuch und kniff die Augen zusammen, als sie ihren Finger die Seite hinuntergleiten ließ. Etwas stimmte hier nicht.

Jim kümmerte sich immer um die geschäftliche Seite von allem, Dorothy hatte überhaupt kein Händchen für Zahlen. Hannah hatte ihre Liebe für die Mathematik von ihm. Vielleicht verstand Dorothy es falsch, aber es schien Geld zu fehlen. Es war kein großer Geldbetrag abhandengekommen, vielmehr ging von ihrem Geschäftskonto ein fester Betrag über Monate ab. Nein, über Jahre. An eine Kontonummer mit einer Bankleitzahl, die ihr nichts sagte, ohne Nennung eines Namens. Sie kramte in den Unterlagen, sah wieder hin, trank einen weiteren Schluck Highland Park. Der Whisky half auch nicht weiter.

Sie seufzte. Vielleicht übersah sie etwas ganz Einfaches, etwas, das die fünfhundert Pfund erklärte, die seit Jahren jeden Monat von ihrem Konto abgebucht wurden. Sie müsste davon wissen, Jim hätte es ihr gesagt. Da er ihr nichts davon gesagt hatte, bedeutete es, dass es ein Geheimnis war, und damit kam sie nicht klar. Sie musste mit jemandem sprechen, aber die Person, mit der sie immer sprach, wenn etwas nicht in Ordnung war, war Jim.

Sie suchte in den Papieren auf dem Tisch und fand ihr altes Nokia, ging die Handvoll gespeicherter Kontakte durch und hörte bei Thomas auf. Sie betrachtete einige Sekunden seinen Namen, dann rief sie ihn an, schob ihre Brille auf den Kopf hoch. Sie trank Whisky und lehnte sich auf dem Stuhl zurück, presste zwei Finger auf ihren Nasenrücken und lauschte auf das Klingeln am anderen Ende der Leitung.

»Hallo?«

»Hi, Thomas, ich bin’s, Dorothy.«

»Ist ein bisschen spät.« Er klang verschlafen. »Mit dir alles okay?«

Sie warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. Ein Uhr nachts. »Hab ich dich geweckt?«

»Worum geht’s?«

Sie waren seit fünf Jahren befreundet, seit er in ihren Yogakurs gekommen war. Er hatte die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen, jeder Mann in einem Yogakurs erhält Aufmerksamkeit, besonders ein großer Schwarzer mit einem Akzent, der zwischen Schottland und Schweden pendelte. Als die Frauen erfuhren, dass er Polizist war, war das einfach zu viel. Dorothy mochte ihn auf Anhieb, er war sanfter als die schottischen Männer, die sie kannte, obwohl er Cop war. Zwei Monate nach diesem ersten Kurs begegnete sie ihm zufällig auf der Chambers Street, und sie gingen einen Kaffee trinken. Es fühlte sich gut an, mit einem Mann zu reden, der nicht ihr Ehemann war. Weiter nichts.

Dann starb vor zwei Jahren plötzlich Thomas’ Frau Morag. Herzinfarkt beim Fahrradfahren im Southside-Verkehr, sie erwischte den Bordstein und krachte gegen einen parkenden Lieferwagen. Die Skelfs übernahmen die Beerdigung. Es musste bei ihr nicht viel wiederhergestellt werden, es wäre schlimmer gewesen, wenn sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert wäre. Thomas und Morag hatten keine Kinder, und seine ganze Familie war in Schweden, also sprang Dorothy ein, und sie freundeten sich an. Jim wusste, dass sie sich zum Kaffee trafen, und vielleicht empfand er es als komisch, aber er sagte nie etwas.

Thomas’ Trauer klang mit der Zeit ab, etwas, das Dorothy schon Hunderte Male zuvor gesehen hatte. Sie dachte über ihre eigene Trauer nach. Es war bei jedem Menschen anders, das wusste sie nur zu gut. Nach dem anfänglichen Schock, als sie Jim aufgefunden hatte, hatte sie sich tagelang ihrem Schmerz hingegeben. Alles Nötige für den Scheiterhaufen zu organisieren, hatte ihr einen Fokus gegeben, aber gleichzeitig hatte es sie betäubt. Auch das hatte sie so oft bei Kunden beobachtet. Sie fragte sich, wann die Wellen aufschlagen würden, wie schlimm es kommen würde, wie tief sie versinken würde. Aber sie würde es überleben, jeder überlebte es, und mit der Zeit würde der Schmerz nachlassen. Das war fast genauso unerträglich, das Wissen, dass die Trauer wie auch ihre Erinnerungen an Jim mit der Zeit verblassen würden.

»Jim ist tot«, sagte sie.

»Ach, Dorothy.«

Sie massierte ihre Stirn. »Herzinfarkt.«

Das Wort hing zwischen ihnen, bot ihnen eine Verbindung zum anderen, da ihre Partner beide auf die gleiche Art gestorben waren.

»Es tut mir leid«, sagte Thomas.

»Es ist vor einer Woche passiert«, sagte Dorothy und ließ den Whisky in ihrem Glas kreisen. »Nachts, als er auf der Toilette war. Ich habe ihn erst morgens gefunden. Wo ist da die Würde?«

Sie hatte niemandem Einzelheiten darüber erzählt, wie sie ihn gefunden hatte. Sie hatte ihm die eingenässte Schlafanzughose ausgezogen und in den Wäschekorb gesteckt. Hatte eine frische aus der Kommode geholt und ihm über die Beine gezogen, danach hatte sie ihn ins Schlafzimmer geschleift und aufs Bett gewuchtet. Er war seit Stunden tot, seine Haut war kalt, ein Gefühl, das sie aus ihrer Branche kannte. Sie legte ihn hin und hielt ihn eine halbe Stunde im Arm, versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Erst eine Stunde später rief sie einen Arzt an, denn wenn sie das erst mal getan hatte, gehörte Jim ihr nicht mehr, dann gehörte sein Tod jedem. Sie wollte, so lange sie konnte, es für sich behalten.

»Vor einer Woche?«, fragte Thomas.

In seinem Ton schwang ein leichter Tadel mit. Warum hatte sie es ihm nicht schon früher gesagt? Er hätte helfen können.

Aber wie hätte er denn?

»Wir haben ihn heute eingeäschert.«

»Wenn du es mir gesagt hättest, wäre ich gekommen.«

»Wir haben es niemandem gesagt.«

Sie hörte, wie er sein Gewicht verlagerte, und fragte sich, ob er immer noch die gleiche Seite des Bettes wie damals nutzte, als Morag noch lebte. Sie hatte sich in der vergangenen Woche nicht ausgebreitet, denn Jims Seite des Bettes zu benutzen, kam ihr ihm gegenüber wie eine Beleidigung vor.

»Falls ich irgendwas tun kann …«, sagte Thomas.

Dorothy zog die Brille vor ihre Augen und starrte den Papierkram auf dem Schreibtisch an.

»Da ist etwas, wobei du mir helfen kannst«, sagte sie und nahm einen Kontoauszug in die Hand. »Ich möchte, dass du dir für mich etwas ansiehst.«

5

HANNAH

Hannah war ziemlich beunruhigt. Sie stand in Mels Zimmer und kam sich vor wie ein Eindringling. Draußen war es inzwischen dunkel, und im gelben Licht der Straßenbeleuchtung wirkte der Raum schäbig. Sie fuhr mit einem Finger über ein Bücherregal, zog eine Schublade des Schreibtischs auf und fand außer Briefpapier nur wenig.

Sie hatte Mels Social-Media-Accounts gecheckt, einmal am früheren Abend, dann noch mal vor zwanzig Minuten. Keine Aktivitäten. Sie hatte alle ihre Freunde angerufen, und niemand hatte Mel heute gesehen. Soweit Hannah herausfinden konnte, war sie die Letzte gewesen, die mit Mel geredet hatte. Sie hatte einen vollen Tag an der Uni, Strömungslehre im Labor morgens, zwei Vorlesungen und ein Seminar am Nachmittag, und bei keinem war Mel aufgetaucht. Und sie hatte ausdrücklich gesagt, sie werde für Hannah mitschreiben.

Hannah hatte zuerst Xander angerufen, der sagte, er habe sie seit Mittag am Vortag nicht mehr gesehen. Er war Astrophysiker, ein noch komplexeres Fachgebiet als das Zeug, das Hannah und Mel studierten. Sie versuchte, sich darüber klar zu werden, was sie über ihn wusste. Er war mit Hannah, Mel und ein paar anderen im Quantum Club, und seine Eltern hatten irgendwas mit dem Militär zu tun und lebten im Ausland.

Sie rief einige weitere Namen in Mels Kontaktliste auf dem Handy an, aber keiner hatte von ihr gehört. Das galt auch für ihren Bruder Vic, der in der Stadt in der Fruitmarket Gallery arbeitete. Er stand seiner Schwester sehr nahe und sagte, er habe tags zuvor mit ihr gesprochen, allerdings nur Small Talk wegen ihres Treffens mit ihren Eltern zum Mittagessen. Er war betroffen, als er hörte, dass Mel nicht aufgetaucht war.

Hannah postete im Forum für Physikstudenten im dritten Jahr, fragte in die Runde, ob jemand sie gesehen hatte, und versuchte dabei, den Ball flach zu halten. Sie ging Mels WhatsApp-Nachrichten und SMS durch, fand aber nichts, um auch nur eine Augenbraue hochzuziehen.

Sie ging in Gedanken noch mal ihr Frühstück an diesem Tag durch. Sie war nicht wirklich da gewesen, weil sie an fast nichts anderes als Jims Einäscherung denken konnte. Hatte Mel anders gewirkt als normalerweise, war sie ein bisschen nervös oder ängstlich gewesen? Vielleicht vernebelte Hannahs aktuelle Gemütsverfassung ein wenig ihre Erinnerung.

Sie sah auf Mels Handy auf die Uhr, fast zwei morgens.

Indy war jetzt hinter ihr in dem Zimmer. »Was denkst du?«

Hannah schüttelte den Kopf, nahm ihr eigenes Handy heraus und wählte 101, die allgemeine Nummer der Polizei. Sie sah Indy an, während sie darauf wartete, dass jemand ranging.

»Hallo«, sagte sie. »Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.«

6

JENNY

Jenny spürte den Rand der Matratze unter ihrer Hand und war einen Moment lang verwirrt, dann erinnerte sie sich und öffnete die Augen. Sie war froh, dass der Raum seit ihrer Kindheit renoviert worden war, was ihr ein wenig Distanz ermöglichte. Es wäre einfach zu viel gewesen, als Frau mittleren Alters hierher zurückzukommen und im gleichen Bett zu liegen, in dem sie als Teenager an Kurt Cobain gedacht und sich berührt hatte.

Aber ein oder zwei Erinnerungen gab es dennoch. Die knarrende Holzdiele neben dem Bett war nie repariert worden, und das Geräusch, das sie machte, als sie aufstand, war überwältigend nostalgisch, schleuderte sie zurück durch die Jahrzehnte in die Zeit, als sie noch ein Kind war. An der Wand neben der Tür konnte sie noch die Delle im Putz sehen, wo sie mehrere Male hingeschlagen hatte, als sie wütend darüber war, dass Susan Wilson mit Andy Shepherd ausging, obwohl Susan genau wusste, dass Jenny auf ihn stand. Und in der unteren Ecke des Fensters waren immer noch ihre Initialen ins Glas gekratzt, so deutlich, als wären sie ihr auf die Brust tätowiert.

Wieder hier zu sein, meine Güte. Mum brauchte sie, aber Jenny redete sich nicht ein, dass es nur vorübergehend war. Mit fünfundvierzig Jahren hatte Jenny keine Wohnung, kein Vermögen, keinen Job, keine Ehe. Sie konnte genauso gut hier sein, denn welchen besseren Ort als ein Bestattungsinstitut konnte es geben, um sein Leben zu beschließen?

Sie sah auf den geöffneten Koffer auf dem Boden, aus dem ihre Klamotten chaotisch herausquollen. Der Rest ihrer Habe befand sich in einer Handvoll Kartons im Lagerraum unten. Archie hatte ihr geholfen, am Abend zuvor bei Nacht und Nebel aus der Portobello-Wohnung zu verschwinden. Ihren ganzen Kram zusammenzupacken war deprimierend schnell gegangen, und ihre miesen Möbel ließ sie als Teilzahlung für ihre Mietrückstände da.

Sie konnte nicht begreifen, wie es so weit hatte kommen können. Vor zwanzig Jahren, als sie diese Wohnung an der Bellfield Street gemietet hatten, war sie verheiratet, schwanger und verliebt gewesen. Sie und Craig waren pleite, beide freiberufliche Schreiberlinge, sie machte Kulturreportagen, sein Ding war die Politik. Ohne festes Einkommen hatten sie keine Chance, wohnungsmäßig weiterzukommen, aber sie hatten angenommen, dass alles besser werden würde. Stattdessen ging es mit dem Journalismus bergab, Craig verließ sie und verdiente erst mit der PR-Agentur, die er mit Fiona gründete, richtig Geld.

Dorothy und Jim hatten angeboten, Jenny und Hannah bei sich aufzunehmen. Vor allem Jim war sehr aufgebracht, dass Craig ging, war wütend bei der Vorstellung, dass irgendein Mann seine Familie hintergehen konnte. Er mehr noch als Dorothy versuchte, Jenny und Hannah zurück in den Schoß der Familie zu holen, lange Spielesitzungen und viel Eiscreme mit seiner Enkelin, spätabendliche Unterhaltungen am Telefon mit Jenny, in denen er sie anflehte, nach Hause zurückzukommen. Aber etwas daran wurmte sie. Der Gedanke, dass sie ihre Tochter nicht ernähren konnte. Was im Rückblick dummer Stolz war. Außerdem wollte sie nicht, dass Hannah wie sie in der Nähe von Leichen aufwuchs. Also verdoppelte sie ihre freiberuflichen Anstrengungen, legte sich ins Zeug, um die Miete zahlen zu können, vielleicht auf Kosten ihrer Beziehung zu Hannah. Vielleicht war es die falsche Entscheidung gewesen, eine der Millionen falscher Entscheidungen in ihrem Leben, die sie am Ende wieder ins Haus der Skelfs zurückgeführt hatten.

Sie stellte sich die Tausende von Leichen vor, die dieses Haus passiert hatten, stellte sich vor, wie sie sich alle aus Gräbern überall in der Stadt erhoben, wie ganze Horden von Zombies nach Greenhill Gardens marschierten, um ihre Verbindungen zu den Lebenden zurückzuverlangen. Vielleicht machte sie das ja auch, versuchte, ihren Vater zurückzubekommen, wieder eine Beziehung zu Mum aufzubauen.

Sie nahm einen Morgenrock aus ihrem offenen Koffer, zog ihn an und tapste in die Küche. Schrödinger hockte auf einem ramponierten Ledersessel vor einem der Fenster, das Gesicht der Sonne zugekehrt, die durch die Bäume schimmerte. Er begrüßte sie nicht. Jenny schnappte sich einen Becher, füllte Kaffee und Wasser in Dorothys große Kanne auf dem Herd. Zu Hause brachte sie bestenfalls einen Pulverkaffee zustande, daher würde diese kolumbianische Röstung ihr wahrscheinlich den Kopf wegballern.

Sie ging zum Fenster.

»Hey, Katze.«

Nichts. Sie kraulte ihn im Nacken. »Hör zu, wir beide müssen miteinander klarkommen, denn ich werde jetzt eine Weile hierbleiben.«

Schrödinger streckte sich nach der anderen Seite des Sessels, drückte seine Krallen ins Leder.

»Leck mich«, sagte Jenny.

»Über wen fluchst du?« Dorothy kam durch die Tür und sah überraschend jugendlich frisch aus.

»Deinen Kater«, antwortete sie. »Er hasst mich.«

»Er spricht darauf an, wenn er beschimpft wird, genau wie Menschen.«

Jenny lächelte und kehrte zum Herd zurück, begann, Kaffee zu machen. »Willst du einen?«

Dorothy schüttelte den Kopf. »Ich gehe aus, treffe mich mit einem Freund.«

»Wen?«

Dorothy blieb stehen. Sie trug eine weit geschnittene Baumwollhose und eine bordeauxrote, am Hals offene Seidenbluse. Beides stand ihr, sie hatte schon immer ein Händchen dafür, sich geschmackvoll zu kleiden. Jenny war eifersüchtig auf ihre elegante Mutter, die durchs Leben segelte. Ihre ruhige Ausstrahlung vermittelte den Eindruck, dass nichts sie aus der Fassung bringen konnte. Jenny konnte nicht verstehen, warum sie wegen ihres Dads nicht mitgenommener war.

Dorothy legte die Hände auf die Hüften. »Thomas Olsson.«

Jenny hatte den Namen schon gehört, war Dorothys schwedischem Cop-Freund aber nie begegnet. Die Skelfs hatten seine Frau beerdigt, und Indy sagte, er habe was von einem Silberfuchs.

»Du willst dich einen Tag nach der Einäscherung deines Mannes mit einem attraktiven Witwer treffen?«

Dorothy hob eine Augenbraue angesichts von Jennys Ton. »Ich kann tun und lassen, was ich will.«

»Wie du’s ja auch schon siebenundachtzig gemacht hast.«

Dorothy erstarrte. Siebenundachtzig war die Kurzform für das, was in der Familie irgendwann als »Dorothys Episode« angesehen wurde. Eine Solo-Reise, um ihre Mum in Pismo Beach zu besuchen, vorgeblich für zwei Wochen, aus denen fast zwei Monate wurden. Jim und eine triebgesteuerte Jenny blieben in Schottland und fragten sich, was zum Teufel da los war. Wie sich herausstellte, traf Dorothy sich mit einer alten Flamme aus der Schulzeit, frisch geschieden, und die zwei versuchten, sich ein letztes Mal an ihre schwindende Jugend zu klammern. Am Ende musste Jim nach Kalifornien fliegen und Dorothy überreden, zurückzukommen. Jenny hatte nie wirklich verstanden, wie sie es hinbekommen hatten, jedenfalls schafften es ihre Mum und ihr Dad, die Sache hinter sich zu lassen. Jim verzieh Dorothy, und sie wurde offensichtlich von Schuldgefühlen geplagt, aber Jenny kam nie wirklich darüber hinweg. Der Gedanke an die Möglichkeit von Verrat und Betrug hatte sich in ihrem Kopf eingenistet, und Jahre später, als Hannah fast so alt war wie sie damals, machte Craig dann genau das Gleiche, nur eben viel schlimmer. Das riss die alte Wunde auf und machte es ihr sehr schwer, während ihrer eigenen Trennung und der nachfolgenden Scheidung Trost und Unterstützung von ihrer Mum anzunehmen. Und jetzt das, Jims verbrannte Überreste unten auf einem Tisch, und Dorothy zog sich hübsch an und war unterwegs zu einem Date mit einem geeigneten Witwer.

»Untersteh dich«, sagte Dorothy. »Du hast kein Recht, das zu erwähnen.«

»Wenn du meinst.«

»Dein Dad war die Liebe meines Lebens. Was damals passiert ist, war ein Fehler, den ich immer bedauert habe. Und das jetzt aufs Tapet zu bringen, mein Gott …«

Jenny hob beschwichtigend die Hände. »Okay.«

»Ich brauche keine Erlaubnis zum Leben.«

»Schön.«

Der Kaffee blubberte in der Kanne auf dem Herd, während Schrödinger zu Dorothy schlenderte und seinen Schwanz um ihre Beine streichen ließ. Sie streichelte ihn und deutete auf die Tür.

»Ich brauche dich eine Weile vorne an der Rezeption«, sagte sie. »Indy hat heute frei.«

Jenny spürte eine tiefe Besorgnis in sich aufsteigen, während sie den Kaffee einschenkte. »Ich weiß gar nicht, was ich machen muss.«

»Geh einfach ans Telefon, wenn es klingelt, und schreib auf, worum es geht. Du hast mir oft genug dabei zugeschaut.«

»Aber nicht in letzter Zeit.«

»Du machst das schon.« Dorothy nahm ihre Strickjacke von der Rückenlehne eines Stuhls und zog sie an. Jenny roch an ihr den Rauch vom Vortag und stellte sich den Geist ihres Dads in der Wolle vor.

»Tut mir leid«, sagte sie. »Mit dir alles in Ordnung?«

»Nein«, antwortete Dorothy durchaus nicht unfreundlich. »Bei keinem von uns ist alles in Ordnung, und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Aber wir müssen weitermachen, oder?«

»Müssen wir?«

Dorothy nahm Jennys Hand. »Was können wir sonst tun?«

Das Telefon klingelte.

Jenny war im Einbalsamierungsraum und starrte auf das Häufchen Staub, das ihr Dad war, als sie das Telefon in der Rezeption klingeln hörte. Sie war nicht sicher, wie lange sie dort so gestanden hatte, es konnten Sekunden, aber auch Wochen gewesen sein.

Sie ging in die Rezeption. Was für ein Kontrast zum Einbalsamierungsraum: Hier gab es dicke Teppiche, Einbauten aus geschnitzter Eiche und Blumensträuße, die in einer Ecke auf den nächsten Gottesdienst warteten. Üppige Stuckverzierungen am Rand der Decke, ein eleganter Schreibtisch mit Laptop und Telefon. Von der Rezeption aus konnte sie den gesamten Kundenbereich des Geschäfts im Erdgeschoss überblicken – die kleine Kapelle links, den Vorbereitungsraum rechts und die drei Verabschiedungsräume auf der Rückseite.

Sie setzte sich auf den Schreibtischstuhl und starrte das Telefon an, schließlich nahm sie den Hörer ab.

»Skelf, guten Tag.« Sie erinnerte sich, nicht Bestattungsunternehmen oder Detektei zu sagen, denn es konnte für beide sein.

Ein Schniefen am anderen Ende der Leitung.

»Es ist in Ordnung, lassen Sie sich Zeit.« Jenny stellte sich ihre Mum vor, die über die Jahre genau dasselbe Abertausende Mal gesagt hatte.

»Es geht um meinen William.«

Jenny hörte in ihrem Kopf die Stimme ihrer Mum. Sei einfach da, du musst gar nichts sagen. Die Leute wollen sich mit jemandem verbunden fühlen oder mit irgendetwas.

Mehr Schniefen. »Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern.«

»Tut mir leid, das zu hören.«

Dann brach die Frau in Tränen aus, und Jenny fühlte sich hilflos. Wären sie im gleichen Raum gewesen, hätte sie ein Taschentuch anbieten oder ihre Hand tätscheln können. Oder hätte eine dicke Umarmung angeboten, wie sie selbst eine brauchte, vielleicht hätten sie gemeinsam geweint, sie hätte den Single Malt hervorgeholt, und sie hätten gemeinsam ihre Sorgen ertränkt. Wie abgefuckt war das denn, sich einen Tag nach der Beerdigung des eigenen Dads den schlimmsten Augenblick im Leben eines anderen anzuhören?

»Wie heißen Sie?«, fragte Jenny.

Es dauerte eine ganze Weile, bis sie antwortete. »Mary. William und Mary Baxter.«

Als wären sie noch ein Paar, als wäre ihr nicht gerade erst die Seele herausgerissen worden. Jenny hörte Mary atmen und wie sie versuchte, die Kontrolle wiederzuerlangen.

»Es ist okay«, sagte sie. Es war nicht okay, es war dumm, das zu sagen, nichts würde je wieder okay sein. »Erzählen Sie mir von William.«

Was Mary dann machte. Sie erzählte von ihrem verstorbenen Mann, wie sie sich in den 1950er-Jahren bei einem Tanz an der Lothian Road kennengelernt hatten, er war bei der Navy gewesen, hatte schnittig ausgesehen in seiner Uniform, hatte die Wasserstoffbombentests über der pazifischen Weihnachtsinsel gesehen, aber trotzdem ein langes Leben gehabt, arbeitete bei Ferranti und baute Cockpit-Instrumententafeln für Kampfflugzeuge, zog vier Kinder groß, von denen eines bereits tot war. Dabei unterbrach sie sich kurz. Jenny konnte es nicht ertragen, für diese Arbeit war sie nicht geschaffen, hatte nicht, was Dorothy und Jim hatten oder Indy. Sie musste immer wieder an ihren eigenen Dad denken, der in einem Häufchen auf einer Metallschale in einem Hinterzimmer lag.

Mary redete immer noch, von ihren Enkelkindern, von Williams Schrittmacher und seiner künstlichen Hüfte, wie sehr er die Gartenarbeit liebte und Spaziergänge in den Meadows, wie er auf dem Weg zu den Geschäften immer noch ihre Hand hielt, immer romantisch war. Das alles notierte Jenny, auch wenn es zum größten Teil nicht relevant war. Mary erwähnte eine Lungenentzündung, pulmonale irgendwas, dann ging ihr selbst die Puste aus, brachte es nicht fertig, über das Ende zu sprechen.