Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Diëresis

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Manhattan Beach

- Sprache: Spanisch

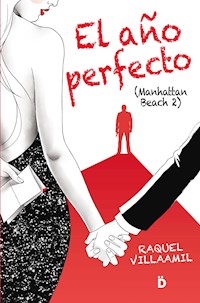

Si te quedaste con ganas de más tras leer "Manhattan Beach", estás de enhorabuena. Por fin aparece la segunda parte de la trilogía, con más emoción y tensión que nunca: bienvenidos a "El año perfecto". Sinopsis: Ha llegado el nuevo año y con él la carrera de los premios cinematográficos para la película "Manhattan Beach", basada en el guion que Miriam, la protagonista de la saga, y su amiga Sandra, encontraron en su casa de esa localidad costera californiana. La excitación domina a todos los protagonistas cuando el film arrasa en las nominaciones de los Globos de Oro y comienza una rutilante actividad promocional, aunque Miriam sufrirá algunas de las desgracias cotidianas a las que nos tiene acostumbrados. Todo apunta, sin embargo, a que será un año perfecto para Miriam y Sean Weller, su novio actor (sí, ya son novios aunque a Sean le cueste utilizar tal palabra). Pero para la joven española, continúa resultando difícil combinar su profesión de arquitecta (ya ha acabado el máster) con su relación con alguien tan famoso, que además ahora vuelve a vivir las mieles del éxito como protagonista de "Manhattan Beach". Así que Miriam sufrirá el acoso de los paparazzi y las revistas del corazón propiciarán una serie de malentendidos con Sean. Estos contratiempos pronto se quedarán cortos ante el obstáculo que les tiene preparado el loco mundo de la fama. Un comunicante anónimo empieza a enviar cartas anónimas a Sean acusándole de estar tras el asesinato de su mujer. Las acusaciones harán mella en Miriam… ¿Y si la persona que ama no es lo que parece? El anónimo personaje que está decidido a hacerle la vida imposible a Sean no se conformará con esto y pondrá también a Miriam en su punto de mira… Más emoción y tensión que nunca en "El año perfecto".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El año perfecto

Raquel Villaamil

RAQUEL VILLAAMIL

Nacida en Madrid con ascendencia norteamericana. Devoradora incansable de libros (alguno tiene aún las huellas de sus dientes de leche), en cuanto empezó a leer acabó con la biblioteca del colegio y ganó como premio acudir a la Feria del Libro. Ahí decidió que sería escritora. Su primer cuento lo escribió con seis años y su primera novela con nueve. Durante bastante tiempo ha ejercido como Arquitecto Técnico pero por carambolas del destino y mil alineaciones planetarias, en la actualidad es guionista de videojuegos. Esta es la segunda novela de su trilogía Manhattan Beach.

Primera edición: junio de 2016

© Raquel Villaamil Pellón

© de esta edición:

Editorial Diéresis, S.L.

Travessera de Les Corts, 171, 5º-1ª

08028 Barcelona

Tel: 93 491 15 60

© Ilustración de portada: Sonia León

Diseño: dtm+tagstudy

ISBNe: 978-84-943627-2-9

Todos los derechos reservados.

PRÓLOGO

Tecleé la clave sin problemas esta vez —por fin me había aprendido los dieciséis dígitos diferentes— y entré.

Me colé en el espacioso salón de la casa de Sean. Un intento fallido y costoso de arquitectura moderna.

A pesar del calor reinante en Los Ángeles, aquella mansión estaba fría. Las blancas paredes desnudas y los escasos muebles de diseño ergonómico no ayudaban a paliar la atmósfera helada. Estaba claro que necesitaba una mano femenina con buen gusto. ¿Conocía a alguien así? Sonreí para mis adentros y echando una última ojeada a la solitaria mesa del salón y sus aburridos amigos muebles, salí al jardín.

Me entretuve con la panorámica de la ciudad que se avistaba desde el borde de la inmensa piscina. Los altos edificios del centro sobresalían de entre la neblina de contaminación y dejaban pequeñas a las casas y mansiones de los distritos periféricos.

Tomé prestadas varias buganvillas fucsias y alguna otra bonita flor de nombre desconocido y entré de nuevo en la casa por la puerta de la cocina. Entre sus pulcros y brillantes estantes busqué algún tipo de jarrón. Me tuve que conformar con una jarra de cristal macizo y al llenarla de agua, casi me descuajaringa el hombro con su peso. Metí las flores y cargando con el improvisado jarrón con la ayuda de las dos manos, los bíceps y los dientes, lo transporté hasta la mesa del salón. Rogué para que no cediera bajo su peso.

No quedaba nada mal. Mi primer toque femenino había surtido efecto y la estancia ya no era tan demacradamente blanca.

Menos aquel sobre azul chillón.

Me quedé traspuesta un segundo. Algo no encajaba. Hacía un rato breve, demasiado breve, aquel sobre no estaba encima de aquella mesa. ¿Podría jurarlo? Sí, podría, pero… ¿qué más daba?

Detuve mis pensamientos a una orden. Eso no estaba allí hacía un cuarto de hora. ¿La mujer de la limpieza había entrado sin darme cuenta? Respiré hondo. Sí, esa era la explicación.

Tomé el sobre entre mis manos y peleé mentalmente contra mi curiosidad. Sólo una ojeada. Parecía una invitación de boda… y lo era.

Leí el texto extrañada:

Andrea y Sean

¡Por fin nos casamos!

Quince años después de nuestro primer beso,

nos gustaría que nos acompañarais al acontecimiento del año:

Nuestra Boda.

Mastiqué las palabras trabajosamente. ¡Qué cursilada!

—Quince años después de nuestro primer beso —repetí empalagada—. Puaj.

Dejé caer la tarjeta encima de la mesa mientras me regañaba inconscientemente. Andrea estaba muerta y por mas rabia que me diera, había sido la mujer de Sean. La había querido, deseado, besado… dejé de elucubrar y posé los ojos sobre la invitación. Había caído del revés y las palabras en tinta roja que se leían en su cara posterior nada tenían que ver con el texto anterior:

Fuiste el culpable, ¿recuerdas?

Eres un asesino.

Me quedé de nuevo petrificada. Era una letra historiada totalmente opuesta a la escritura descuidada de Sean. Aquello no lo había escrito él.

—¿Carmen? —grité con un hilillo de voz.

Deseaba que la señora de la limpieza me contestara ipso facto, pero el eco de mi llamada no obtuvo respuesta y quedó resonando un rato por la estancia.

Alcé la vista hacia la cristalera que daba al jardín consciente de un movimiento a mi espalda. El cristal me devolvió una tenue imagen. ¿En qué película al niño protagonista le pasaban cosas así? «En ocasiones veo muertos».

Por si acaso Andrea me estaba jugando una mala pasada, me dieron ganas de pedirle perdón a voz en grito. En ese momento de paranoia, habitual en mí, le vi.

Fue un reflejo borroso en el cristal justo detrás de mí. Una respiración agitada, casi animal. Un olor fuerte. Una voz seca y el ruido de un movimiento cuando corta el aire. Después, dolor.

Dolor punzante y oscuridad.

SIETE MESES ANTES. DICIEMBRE

Los Ángeles

Las nominaciones a los Globos de Oro se hicieron públicas a mediados de mes. Con Sandra, mi casera y sin embargo amiga, nos encontrábamos pegadas a la televisión abrazando como boas constrictor dos sufridos cojines en el sofá de la casa que compartíamos.

Creíamos que nuestros ruegos atravesarían la pantalla y modificarían el resultado de la lista de nominados elaborada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

—Por favor, por favor… —me oí suplicar como no lo hacía desde la final del Mundial de Fútbol.

Tenía el mismo conocimiento del mundo del balón que del cine. O sea, casi ninguno, pero… ¿qué importaba?

Un hombre de rostro indescifrable paseó los ojos por el papel y nos dirigió una mirada desde el televisor.

—Los nominados a la mejor película dramática son: Manhattan Beach…

Ya no escuché más. Sandra y yo botamos a la vez del asiento y nos abrazamos con emoción contenida. El achuchón duró lo que tardamos en escuchar de nuevo la voz del presentador.

—Mejor guion: Manhattan Beach, de Edward Dylan…

Nuestros gritos sepultaban al resto de nominados. ¡¿Qué más daba?!

—Mejor actor de drama: Sean Weller por Manhattan Beach…

Me di cuenta de que lloraba a moco tendido.

—Las nominadas a mejor actriz de drama son: Denise Daniels por Manhattan Beach…

—¡Bien! —elevé los brazos al techo.

—¿Bien? —Sandra me miraba boquiabierta. El estupor se había apoderado de su rostro bronceado—. ¿Bien? Han nominado a la mujer que casi te roba el novio, ¿recuerdas?

Bajé los brazos, que permanecían petrificados.

—Tenían que fingir ser pareja por el bien de la película. Nada más.

—Bueno, me alegro de que lo hayas superado —se sentó de nuevo en el sofá—. La de lágrimas tuyas que he tenido que soportar.

Sonreí.

—No ha sido para tanto.

—Lo peor desde el diluvio de Moisés.

Pobre Noé.

Me senté a su lado y apoyé la cabeza en su hombro. Por más que hubiera deseado asesinarla en multitud de ocasiones, mutilarla en otras tantas y ahogarla en demasiadas, se había comportado como una gran amiga desde que llegué a su casa.

—Gracias —murmuré.

—Bien, vale, vale —se separó de mí—. Parece que nuestra película va camino de la fama.

Mi teléfono móvil vibró a mi lado con un mensaje de texto:

«No está nada mal, ¿eh?»

Sonreí para mis adentros. No, Sean. Era más que eso, era perfecto.

—El romanticismo en su estado más puro —dijo Sandra fisgando por encima de mi hombro—. A miles de millas y no puede acabar la frase con un «te quiero».

Para mi desgracia, Sean llevaba unas cuantas semanas rodando en París con Charlize Theron. Sí, París y Charlize juntas no sonaban nada bien. Aparté de la mente las imágenes de ambos juntos y me volví hacia mi compañera.

—Ya sé que me quiere.

—No te ofendas.

—Envidia cochina.

Se rio.

—Bombón Weller no es mi tipo.

—Ya.

Caminó hacia la cocina y tomó de la nevera una botella de agua, de las que crecían como champiñones por el electrodoméstico.

—Hablemos de cosas más sensatas.

Lo decía la sensatez personificada.

—¿Qué nos vamos a poner para la gala? Creo que necesitamos una sesión de compras en Rodeo Drive.

—Sabes que no me lo puedo permitir.

—Por ahora no encuentro ninguna ventaja a estar saliendo con una estrella de Hollywood.

Me acerqué apoyándome en la encimera de mármol.

—No voy a pedirle dinero —apunté tajante.

—¿Crees que prefiere ir acompañado por un adefesio? —sonrió—. Perdona por lo último.

La sola idea de pisar junto a él la alfombra roja o del color que fuera, me produjo un mareo y me desplomé sobre un taburete.

—¿Yo con él? —murmuré.

—Más bien.

—Pero… eso es antinatural.

—Algo raro, sí —la situación parecía divertirla sobremanera—. A mí lo único que me produce escalofríos es la temperatura de enero. No pegan demasiado bien el vestido palabra de honor con la piel de gallina.

Tomé aire profundamente. ¿Respirar en una bolsa de cartón me ayudaría en algo? ¿No surtía efecto en las películas?

El teléfono de Sandra sonó en aquel instante con la última canción de Taylor Swift.

—¿Hola? —contestó.

Asintió sin añadir nada y tras unos minutos colgó.

—Reunión de emergencia en Beverly Hills —dijo—. El productor de la película quiere vernos a todos esta noche y, dado su carácter agrio, no creo que haya organizado una fiesta.

Cualquier pensamiento anterior se convirtió en banal. Iba a encontrarme cara a cara con el hombre que me había separado de Sean por el bien de su proyecto. Sí, es cierto que él había dado en el clavo y la película se había convertido en el éxito inesperado del año, pero se la tenía guardada desde entonces. Y la venganza se sirve fría, o al menos templada. Cerré los ojos e imaginé qué podía hacer.

••

En el número 1215 de Laurel Lane, en Beverly Hills, se escondía la increíble-inconcebible-impresionante mansión del productor Abraham Bernbaum. De aire versallesco, se alzaba en dos alturas con cristaleras gigantescas que irradiaban una luz anaranjada.

En el Chevrolet verde modelo Edad Media de Sandra, cruzamos el largo camino adoquinado hasta una fuente con querubines escupiendo agua que daba paso a la entrada principal.

Nos abrió la puerta el productor en persona. Desde cerca no imponía demasiado. La cabeza, afilada y escasa de pelo, se escondía entre los hombros. Ancho y corto de estatura, parecía el prototipo de malvado de alguna película. Sus ojos pequeños se detuvieron en Sandra y a mí ni me rozaron.

—Gracias por venir. Estamos ya todos en el salón —su voz resultó lo único interesante que salió de él. Daba bastante miedo.

Le seguimos aleladas en la contemplación de la doble escalera que partía del recibidor hacia la planta de arriba. La decoración brillaba en dorado, las lámparas de araña colgaban pesadas de los techos altos y el mobiliario parecía robado de algún palacio del Rey Sol.

En el salón al que se refería, después de atravesar otros dos, se había congregado un pequeño grupo de personas. El productor nos abandonó descortésmente y tuvo que ser Denise Daniels la que se nos acercara en primer lugar. Nos dio un beso seguido de un abrazo breve. Olía estupendamente y resultaba igual de espectacular en vaqueros que con el vestido de gala del Festival de Cine de Venecia. Allí la conocí y allí la tuve que ver de la mano de Sean de un lado a otro.

—Como me alegro de que hayáis llegado. Demasiado hombre junto —señaló al resto del grupo—. Os presentaré. A Nicholas ya le conocéis.

El aludido nos saludó efusivamente. Nadie hubiera dado un dólar por Nicholas Adams, aquel director joven de películas que apenas veían tres o cuatro gatos, y sin embargo obró un milagro con el guion que había escrito unos cuantos años atrás Edward Dylan, el fallecido padre de Sandra. Lo que desconocían los presentes era que el guion estaba inacabado cuando lo encontré escondido debajo de mi cama y que fuimos Sandra y yo las que lo rematamos.

—Aquellos dos hombres trajeados del fondo —nos indicó Denise con su bonita voz— son el agente de Sean y el mío.

¿Agente? Desconocía la existencia de aquellos individuos. ¿Para que servían? Los agentes inmobiliarios eran malos bichos, los literarios te llevaban a la fama y los agentes de la condicional, a la trena por no respetar un paso de cebra. ¿A qué grupo pertenecerían éstos?

—Simplemente aconsejo a Sean con los proyectos que llegan a mis manos —me contestó él mismo cuando se hubo presentado como David Yarrish. Me cayó bien. No sé por qué—. Pero con él hay que ser convincente. Es un perro viejo del negocio. Viejo y rabioso.

Me entró la risa.

—¡Ah! —continuó sonriendo—. ¿Aún no conoces esa faceta? Ya, ya llegará. O puede que haya cambiado, como me repiten mis fuentes.

Aquel hombre aparentaba ser algo más mayor que Sean. El traje remarcaba unos hombros anchos y el pelo castaño y la tez morena agudizaban sus ojos de color azul oscuro. Hablaba con una seguridad que aumentaba su atractivo.

—Le fiché en cuanto le vi en un partido de hockey. Buscaba un jugador para secundario en una película de adolescentes y le encontré perfecto. Guapo, chulo y con cierto aire de gato abandonado. Él tenía entonces dieciséis años y una triste historia familiar a sus espaldas. Era mi segundo descubrimiento profesional, acababa de lanzarme al peligroso mundo de la fama. Y acerté. Al menos durante unos años, muy buenos años. Y me da en la nariz —dijo a modo de secreto—, que el Sean Weller de entonces ha vuelto… y mejorado. Gracias.

Por toda respuesta me sonrojé y cuando por fin quise añadir algo, se oyó la voz del productor. Afilada, casi irritante.

—Mi película ha sido nominada a varios Globos de Oro, así que tenemos que comenzar con la pantomima.

¿Su película? ¿Qué se creía aquel individuo?

—Yo puse el dinero, yo exijo —volvió su cabeza hacia mí.

¡Dios mío, leía el pensamiento!

—De eso estamos seguros, Abraham —intercedió David—. ¿Qué tienen que hacer los muchachos esta vez?

El productor apartó su mirada de mí y la dirigió a un punto indeterminado al fondo del salón.

—Denise y Sean irán juntos. Detrás Nicholas y la señorita Dylan —ordenó.

—Me parece que se olvida de Miriam —oí de nuevo la voz del agente de Sean—. Los actores suelen ir acompañados de sus parejas. Preferentemente las reales.

—Ni es su esposa, ni una modelo, actriz o alguien conocido, así que no me vale. Punto final.

—No creo que mi representado esté muy conforme. Sean va a quedar muy bien al lado de esta señorita —me guiñó un ojo.

La situación me incomodaba. Tenía ganas de agachar la cabeza y salir corriendo de aquel salón. Resultaba inverosímil que se estuviera debatiendo mi asistencia o no a unos premios de Hollywood.

—El señor Bern… Bernbaum tiene razón —dije, trabándome con el apellido—. Yo no pinto nada allí. Denise debería ir con él. Al fin y al cabo son los dos protagonistas.

Sandra me lanzó una mirada de desaprobación que sentí como un mazazo en la cabeza.

—Ni siquiera quiero estar —continué bajo el silencio de los presentes—. Me conformo con poder aplaudir desde un asiento no muy lejano.

—Parece que comenzamos a ser algo razonables —corroboró el productor—. Señor Yarrish, acompañará a la señorita… a esta señorita en la gala.

Él asintió con seriedad.

Se continuaron ultimando los detalles mientras mi intelecto desconectaba. Cuando terminaron, me hundí en el asiento súbitamente incómodo del Chevrolet y condujimos a casa.

••

El sol del domingo me despertó sorteando los estores de las ventanas de mi habitación. La luz del astro rey conseguía levantar el ánimo hasta de aquellas que no éramos «alguien conocido». Me estiré en la cama gigantesca y deslicé la vista desde el techo del dormitorio al ordenador de color naranja con dibujos de fresas rojas como demonios, que mis amigos californianos me habían regalado al poco de llegar, para que pudiera trabajar.

Desde entonces, mi Naranjito era un miembro más de la familia. A su lado yacía el cuerpo inerte de mi antiguo despertador rosa fucsia. Su fin había llegado unos días antes. La voz de Madonna me había sobresaltado de tal modo que lancé al pobre cacharro al otro extremo del dormitorio de un manotazo. Y eso fue demasiado para él.

Ahora utilizaba la alarma del móvil. Algo menos efectiva para despertarse pero no me obligaba a estrujarme la cabeza para adivinar el significado de ninguna canción.

El nuevo capítulo de mi vida comenzaba sin mi despertador-oráculo, con mi novio en París y desahuciada del mundo del celuloide.

De un salto me coloqué al lado de la ventana. El océano Pacífico lanzaba destellos plateados mientras mojaba la arena blanca de la playa pocos a metros por delante de la casa. Dos locos del deporte corrían por el paseo marítimo a buen ritmo. Les seguí con la mirada hasta que desaparecieron media docena de palmeras después.

El lunes, si no le daba por llover, me tocaría a mí correr un poco.

Según Sandra, los domingos eran para descansar. Se notaba que no tenía una jefa como la mía.

Encendí el ordenador. Las palabras «que la fuerza te acompañe» barrieron la pantalla. Me encomendé al espíritu de los Jedi y comencé a trabajar.

••

Leía el último libro en español, que atesoraba como oro maya, tapada con una manta en el sofá, cuando la puerta se abrió con brusquedad dejando entrar un viento helado proveniente del mar.

—¡Ya lo tengo! —exclamó Sandra con los brazos elevados hacia el techo y su corta falda bailando con el aire huracanado.

Levanté los ojos.

—Estoy a cinco páginas del final —era mi forma de intentar frenar su inminente parrafada.

—Te va a encantar —cerró la puerta luchando contra el viento y se sentó a mi lado apartando mis piernas con un movimiento de cadera.

Apoyé el libro en la mesa y dirigí una mirada a la revista que blandía ante mi cara.

—Página dieciséis —ordenó.

Pasé las hojas hasta llegar a la indicada. Era un artículo sobre la tienda de ropa de Sandra. La crítica resultaba sumamente favorable.

—Felicidades —celebré—. No es para menos.

—¡Sí! —abrazó la revista con cariño—. La periodista es amiga mía pero trató de ser objetiva. Yo creo que lo consiguió —dijo sin pizca de vergüenza—. Por cierto, tengo tu vestido para los Globos de Oro.

Me cubrí la cabeza con la manta.

—Estaré tan lejos que me tomarán por una lámpara.

—Por eso te he encontrado uno en tonos amarillos —dijo colando su cabeza en mi escondite.

—¿Amarillo? ¿Como los pollos?

—Naranja entonces.

Cerré los ojos.

—Me fío de ti —susurré.

—Perfecto —se levantó de un bote—. Recuerda que hago milagros.

Dirigió sus pasos hacia la cocina, pero se detuvo a medio camino.

—Oye —interrumpió mi tentativa de aproximación al libro—. ¿Por qué no le haces una visita sorpresa a tu novio?

—¿A París? ¿Una sorpresa? Odia las sorpresas.

—Puede que odie que le pillen sobando a Charlize.

—No me piques.

Desanduvo el camino y apoyó el trasero en el reposabrazos del sofá.

—Venga. Llevas mucho tiempo sin verle y tienes vacaciones por Navidad, ¿no? ¿O a tu jefa la confundieron con un pavo y desde entonces no las celebra?

—Odia las sorpresas —me repetí.

—Una sorpresa en ropa interior no es odiosa —me guiñó un ojo—. ¿O es que te da miedo su reacción? Claro, no es de extrañar. Una protagonista como la señorita Theron resulta difícil de igualar.

La sangre me hervía por momentos.

—A mí no me da miedo nada —mascullé con las mejillas rojas como pimientos picantes.

Sandra tuvo la desfachatez de lanzar una risotada.

—No te lo crees ni tú —añadió.

—Antes de visitar a mis padres puedo hacer una escala en París sin problemas —zanjé.

—¿Seguro?

—Claro.

Me tendió un papel.

—En turista, no te creas.

Observé el billete de avión.

A París.

Sean me iba a matar.

22 DE DICIEMBRE

París

Una ligera neblina enmarcaba el Sena. La lluvia no se atrevía a dejarse caer de las nubes que cubrían el cielo parisino. El frío resultaba punzante como el aguijón de una abeja ártica para una extranjera adoptada por la Costa Oeste.

Había dejado un Los Ángeles soleado de temperatura suave varias horas atrás y me encontraba con los dientes aun castañeteando, en un taxi que ágilmente se movía sorteando tráfico y peatones por el Quai de Bercy.

Por si la sorpresa no resultaba demasiado agradable, había reservado habitación en un hotel. Dudé en dejar mi maleta primero. Sabía que Sean estaría rodando hasta las cinco como mínimo y si perdía el tiempo en ir a su hotel podía correr la mala suerte de no encontrarle. Mala o buena suerte. Depende.

A mí no me gustaría que me interrumpieran en mi trabajo aunque ese fuera hacer una película empalagosa y romántica con Charlize Theron. Imágenes inventadas por mi cruel subconsciente comenzaron a llenar mi cabeza. ¿Y si llegaba allí y me los encontraba fundidos en un beso de impresión? ¿Cuántos actores se enamoraban durante un rodaje? ¿Cinco? ¿Veinte? ¿Todos?

Quise tirarme de los pelos para detener aquel afán autodestructivo pero mis manos, aún en proceso de descongelación, me lo impidieron.

Aquella no era una buena idea.

El Sena, a mi izquierda, dejó entrever una isla. Parecía que ya casi habíamos llegado. Demasiado rápido. El pulso se me empezó a acelerar en cuanto el taxista aminoró la marcha para cruzar el Pont Marie que accedía a la Île Saint-Louis. Giró en una calle a la derecha aproximándose al final de la isla. En un segundo, la catedral de Notre Dame se vislumbró entre las casas.

El taxi frenó y, recordando el motivo de mi visita, me apeé del vehículo más nerviosa que de costumbre y también más pobre, así de abultada fue la factura. La calle parecía terminar en un puente que separaba la Île de Saint-Louis de la Île de la Cité. Allí era.

Caminé despacio. Algún curioso trataba de atisbar cualquier detalle entre las caravanas, remolques y cajas apiladas que rodeaban el puente de Saint-Louis. Ante la estupefacción de un par de chicas a mi derecha, me interné por la única vía que habían dejado libre de acceso al rodaje.

Un hombretón cuadrado llamó mi atención.

—No se puede pasar, guapa —bramó—, pas de passe.

—Vengo en nombre de David Yarrish —dije con la lección bien aprendida.

—¿Te espera el señor Weller? —preguntó con la voz más sosegada.

—La verdad es que es una sorpresa.

—Ah, eso está bien —me señaló con la mano el puente—. Aún están rodando. No hagas ruido porque el director tiene muy malos humos.

Sonriendo me interné entre aquella algarabía de cables y focos.

Me quedé sorprendida por la cantidad de personas que se movían alrededor del puente. No fue hasta el final cuando pude distinguir a dos. Todas las miradas se dirigían hacia ellas.

Y sí, la pareja se estaba besando apasionadamente. Tanto que quise mirar hacia otro lado, muerta de vergüenza. Me sentía como una mirona y encima, me corroían los celos.

Por fin veía a Sean después de más de un mes y tenía que ser abrazado a una rubia. Cuando iba a desplazar la vista hacia el suelo, él hizo un movimiento extraño. De su bolsillo extrajo un cuchillo de proporciones considerables y en un segundo, había acuchillado a la mujer doscientas veces. La sangre brotaba a borbotones empapándole a él y al adoquinado del puente. La pobre muchacha cayó al suelo inerte y Sean la miró sonriendo para, acto seguido, echar una ojeada hacia nosotros.

El frío que transmitían sus ojos al encontrarse con los míos me puso la piel de gallina.

—Bien Sean, me he cagado de miedo —rompió a hablar una voz a mi derecha—. Celine, una muerte magistral.

La aludida se levantó del suelo e hizo una reverencia, consiguiendo unos cuantos aplausos.

—Como lo repitamos otra vez me luxo el hombro —dijo entre risas.

—Un descanso —oí la voz de Sean demasiado cerca. Nos separaba poco más de un metro.

Di un respingo.

—Quince minutos, chicos —anunció el que a todas luces era el director.

Sean se situó enfrente de mí con los brazos en jarras y actitud expectante.

—Vaya, una testigo —dijo.

Tenía la ropa empapada en sangre y por la cara le cruzaban varios churretones rojos, pero al menos su mirada había perdido el aire glacial.

—Hola —se me ocurrió musitar.

Esbozando una sonrisa indescifrable entre tanta salpicadura, me tomó de la mano y me condujo hacia una caravana. Subí los dos escalones metálicos aún nerviosa por lo sucedido y me encontré en una especie de vestuario de gimnasio, lleno de ropa, espejos y una máquina de agua.

—¡Sean! He dicho quince minutos —gritó el director un segundo antes de que la puerta se cerrara y el ruido quedara atrás.

Era el momento de explicar por qué me encontraba en París sin soltar la palabra sorpresa.

—Sorpresa —murmuré.

—Sí que lo es —se acercó tanto que di un paso hacia atrás pegándome a la pared. Su mano manchada me rozó la cara. Desprendía un aroma dulzón que me empalagó la nariz.

Sonrió a la vez que deslizaba los dedos por mi pelo, mi cuello, mi cara. Acercó su boca a la mía.

—Esta sangre sabe muy bien —dije rozando sus labios.

—Remolacha y miel, creo.

Un golpe metálico en la puerta me hizo abrazarme a Sean como una lapa.

—Señor Weller, a maquillaje —vociferaron.

Sean abrió la puerta airado.

—¿No eran quince minutos? —gritó.

—Me lo he pensado mejor, amigo —la misma voz desagradable del rodaje.

—Me las pagarás, Quentin —dijo Sean más tranquilo.

—Ya lo creo —rio el director fuera mientras Sean se me acercaba de nuevo.

—Te tengo que dejar —me susurró asiéndome de las solapas del abrigo—. Date un paseo y en un par de horas te veo en mi hotel. Cuidaré de tu maleta.

No recordaba ni dónde estaba mi equipaje, hasta que me di cuenta de que pendía de mi mano. La solté.

Sean agarró el pomo de la puerta que se mantenía aún entreabierta.

—¿Te he molestado? —dije antes de que despareciera tras ella—. No te gustan las sorpresas.

—La Torre Eiffel bien vale una visita —y guiñándome un ojo, se esfumó.

••

Me encontré vagando por la orilla derecha del Sena sin conseguir que ningún taxi detuviera su carrera. Acababa de dejar atrás el centenario Hôtel de Ville cuando me vi reflejada en un escaparate.

—¡Madre del amor hermoso! —grité.

No era de extrañar que ningún taxista quisiera parar. ¡Parecía una víctima de Freddy Krueger! Mi cara y mi pelo estaban surcados por manchas de sangre que me daban un aspecto bastante tétrico.

Me adecenté, dentro de las limitaciones, y conseguí colarme en un taxi que dejaba en ese momento a un cliente.

—A la Torre Eiffel, s’il vous plaît —dije rápidamente.

El taxista me echó una ojeada por el espejo retrovisor para acto seguido repetir el vistazo incrédulo. Le vi santiguarse por lo bajo pero, gracias a Dios, arrancó el coche.

••

El hotel Les Rives de Notre Dame me pasó desapercibido y tardé en encontrarlo. No me esperaba que un establecimiento pequeño, de fachada clásica y toldo a rayas verdes fuese el alojamiento tipo de las estrellas de Hollywood. Imaginaba algo más ostentoso y lujoso, como el Ritz.

Entré en la recepción. Diferentes tipos de piedra y madera se combinaban en techos y paredes que le daban un aspecto acogedor.

—Madame —llamó mi atención el recepcionista con gesto serio—. ¿Desea algo?

—Ah, sí. He quedado con… bueno, pero no tengo su número de habitación y…

—El señor Weller la espera arriba —me tendió una llave con una ligera sonrisa curvada en sus labios finos—. Bienvenida.

Asentí con la cabeza y me metí en el ascensor algo avergonzada de mí misma.

La habitación estaba en la última planta. Abrí la puerta con sigilo. Había tardado más de dos horas en mi paseo. La Torre Eiffel sobrecogía con la caída de la noche y resultaba imposible visitarla de forma abreviada.

Me encontraba en medio del dormitorio. Era amplio, de techo abuhardillado cuajado de ventanas, con vigas de madera y paredes enteladas. Dejé el abrigo, el gorro y la bufanda en uno de los sillones y me dirigí a una de ellas. A mis espaldas, escuché el ruido del agua procedente de la ducha.

Las vistas desde aquella cristalera rivalizaban con las del océano Pacífico. El Sena discurría bajo mi mirada, escindido en dos por la isla de la Cité y empequeñecido por la iluminada catedral de Notre Dame. Era una imagen de gran belleza, que me dejó emocionada durante un buen rato, absorta entre la suave luz que recorría arbotantes, contrafuertes y rosetones de la catedral.

—No es un hotel de cinco estrellas —susurró una voz a mi espalda, tan cerca de mi cuello que la piel se me erizó aún más que con el helado viento parisino— pero, ¿quién rivaliza con esta vista?

—Quizás el jorobado de Notre Dame —murmuré a la vez que sentía sus labios posarse sobre mi piel.

Sus manos, asidas a mi cintura, se deslizaron por debajo de mi jersey, de la camiseta exterior y de la interior.

—Dios mío, pareces una cebolla.

Me giré hacia él entre molesta y avergonzada.

—Y tú, ¿qué?

El agua de la ducha aún empapaba su pelo y gotas maliciosas recorrían su cuerpo únicamente abrigado por una toalla raquítica blanca. Me vine abajo.

—Estás asquerosamente guapo —no pude más que decir.

—A mí me gustan las cebollas —sonrió con aquella boca que hacía que me temblara hasta la tarjeta sanitaria.

—Huelen mal y hacen llorar.

—Pero resulta divertido quitarles capa tras capa —pausadamente consiguió que desaparecieran el jersey y las camisetas exterior e interior—. Parece que ya no quedan más.

Y de nuevo, después de demasiado tiempo, me encontré pegada a su piel. Allí en París con el hombre más ¿perfecto? de la Tierra.

El frío cristal a mi espalda me recordó que en la calle podríamos tener algún espectador pero no, tan sólo las gárgolas de Notre Dame contemplaron enrojecidas la escena.

••

Aún no había amanecido cuando abrí los ojos. Tardé un poco en enfocar su rostro y me di cuenta de que, apoyando la cabeza sobre su mano, Sean me observaba. Esbozó una sonrisa.

—Hablas en sueños —murmuró.

Mi cara debió ser el claro ejemplo del pánico.

—No te preocupes —me tranquilizó él—. No has dicho nada que no sepa y resulta agradable despertarme con tu voz. Últimamente me acuesto y me levanto con un asesino despiadado que me produce pesadillas. Me miro en el espejo y le veo a él. Pero hoy tengo una sorpresa muy dulce a mi lado, y ha conseguido que hasta tenga felices sueños.

Me acarició la cara con las yemas de los dedos y cerré los ojos, feliz de sentirle de nuevo.

Una alarma trastocó el momento haciéndome botar. Sean la acalló y comenzó a vestirse.

—¿Qué hora es? —atiné a decir con voz de marinero borracho.

—Las cinco y media.

—¿De la tarde?

—No, de la mañana. No te crees que sea capaz de levantarme de madrugada, ¿verdad?

—Ni en sueños.

Se rio.

—Pues me pongo en pie muy temprano y rodamos hasta tarde. ¿A que parece un trabajo normal?

Me incorporé a duras penas, ayudada por los codos.

—Normal, normal, no es. Dura pocos meses y se gana bastante más dinero.

—Bueno, eso es un decir —se terminó de poner un jersey de cuello alto—, aún no estoy al nivel de los actores de verdad. Recuerda que es mi segunda película después de un largo periodo inactivo.

—¿Es una indiscreción preguntar por cuánto acuchillas chicas en un puente?

—No mucho después de descontar los gastos, honorarios de mi agente y algunas cosas más…

—Venga, no te dé vergüenza. No pienso juzgarte.

Sonrió.

—Pues unos trece.

Una pena.

—¿13.000? No te preocupes —no sabía qué decir para animarle—. Yo gané lo mismo en mi primer trabajo y eso incluía un horario ilimitado con fines de semana incluidos.

Se acercó a mí y me besó.

—Eres un cielo —dijo mirándome a los ojos con intensidad—, me refería a trece millones.

—¡¿De dólares?!

—No, de yenes. ¿A ti qué te parece? Pues claro que son dólares.

Escupí una palabra malsonante sin quererlo y él rompió a reír.

—¿Ahora me quieres más? —preguntó divertido levantándose de la cama.

—Depende. ¿Mi regalo de Navidad es acorde con el salario?

—Eso depende de Papá Noel y de lo buena que hayas sido.

Le tiré la almohada cuando se alejaba hacia el baño. Cerró la puerta tras de sí a tiempo y mi arma arrojadiza chocó contra ella. ¡Trece millones de dólares! ¿Qué se hacía con tanto dinero?

Con la cabeza abarrotada de billetes con la cara de George Washington y Abraham Lincoln, me volví a tumbar en la cama y me quedé dormida.

••

Al despertarme de nuevo no había ni rastro de Sean. Una suave luz vacilante se colaba por las ventanas de mi izquierda. El sol dudaba si dejarse ver o no con el frío de la mañana.

Pegada en el espejo del baño, había una nota emborronada por la caligrafía esperpéntica de Sean. Parecía decir que estaría todo el día rodando y que le buscara a media tarde para acompañarme al aeropuerto.

Bueno, una mañana de chicas pero con una sola individua. Al regresar al cuarto, desplegué el mapa de París sobre la cama. ¡Qué grande era aquello! ¡Y qué frío hacía! Empezaría dando un paseo por los Campos Elíseos y vagabundearía por las salas interminables del Museo del Louvre. ¿Me daría tiempo a más cosas? Tenía una lista extensa y poco tiempo.

Me vestí con rapidez y bajé a desayunar contenta hasta la médula.

••

El Louvre exterminó todas las horas de las que disponía. Perdida entre momias egipcias, pinturas y esculturas, apenas me di cuenta del reloj y tuve que apretar el paso por el Quai de Gesvres hasta la isla de Saint-Louis sin apenas poder admirar los preciosos edificios que abrazaban al río.

Sean me acompañó al aeropuerto en uno de los coches del rodaje. Apenas habló.

—¿Te pasa algo? —tuve que preguntar después de un rato de silencio demasiado dilatado.

—Perdona —me miró de reojo—. Este personaje es bastante absorbente. No estoy acostumbrado a tratar con tipos tan indeseables como él.

Me parecía algo fuera de la realidad, pero intenté comprenderle.

—¡Y yo que pensé que se trataría de una película romántica! —exclamé.

Conseguí que sonriera abiertamente.

—Nada más lejos de la realidad. Es lúgubre, siniestra y bastante sobrecogedora. Creo que te gustará.

—Si hay más besos como el de ayer, no lo creo.

—Hay de todo.

Resoplé.

—Conseguiré asumirlo dentro de un milenio.

El aeropuerto apareció enseguida. Me revolví en el asiento triste.

—Gracias por acompañarme pero no debí haber venido.

—¿No? —preguntó aparcando el coche en la terminal.

—Ahora resulta más difícil volver a dejarte.

Me besó mientras se me escapaban algunas lágrimas atontadas.

—Decía una canción del musical Sunset Boulevard que si estamos juntos en Nochevieja, el año siguiente será perfecto.

—¿Y estaremos? —indagué.

—Haré lo que pueda —me susurró al oído—. Mientras tanto trata de no ligar con algún antiguo novio.

Abrí la puerta.

—Y tú no seas tan cruel con las mujeres. Es Navidad.

Me encaminé al edificio después de despedirme con la mano veinte veces y entré. El ruido de la megafonía me hacía revivir todos mis viajes. Secándome algunas lágrimas más, busqué mi mostrador de facturación.

24 DE DICIEMBRE

Madrid

—Me ha dicho un pajarito que no quieres acompañar a un apuesto actor por la alfombra roja —comentó mi abuela bajo la tensa mirada de mi madre.

—No es que no quiera, es que no me dejan —respondí mientras trataba de alcanzar un trozo más de jamón del plato que mi hermano Pablo alejaba conforme me acercaba.

—Te va a sentar mal la dieta mediterránea —se rio él.

Hice una mueca burlona y me apoderé del plato. Una bandeja de langostinos llamaba mi atención desde la otra punta de la mesa y me lancé a por ellos. Todos me observaban sin disimulo.

—Tienes que comer mejor, estás en los huesos —sentenció mi madre.

—Es que ahora le da por el deporte —apuntó mi hermana Sofía—. No me extraña. Tiene que ponerse a la altura de un galán de cine.

Mi padre refunfuñó desde su asiento.

—¿No hay más temas?

—Y, ¿cómo es que no se ha animado tu amigo a compartir una auténtica cena navideña española? —preguntó Pablo haciendo caso omiso de mi padre—. ¿Le damos miedo?

—El director de la película sí que da terror y les ha prohibido moverse de París hasta enero. ¿Sabes lo que cuesta cada día de rodaje? —contesté pelando un langostino con destreza.

Un llanto estruendoso sonó a través del intercomunicador que teníamos en la mesa como un miembro más de la familia. Mi cuñada se levantó rauda hacia los dormitorios.

—Oskar tiene buenos pulmones —se disculpó mi hermano—. Espero que no despierte a los gemelos.

Era cierto que desde el nacimiento del pequeño Oskar, los dos monstruitos que tenía por sobrinos se habían calmado bastante. Aun así, algún que otro langostino había aparecido con un vestido de Barbie.

—Estoy muy contenta de tener a todos mis hijos reunidos —soltó mi madre con la copa de cava en la mano—. Sé que habéis hecho un esfuerzo viniendo. Gracias y, ¡feliz Navidad!

Hicimos chocar nuestras copas contentos.

—¿Decías que no quieres ir a los Oscars? —preguntó mi abuela.

Cada loco con su tema. Allí nada cambiaba.

ENERO

Los Ángeles

Nada había cambiado tampoco en el 692 de Ocean Drive. La vida continuaba aquella mañana de lunes, con Sandra al parecer contenta de volverme a ver, con mis amigos felices y con mi trabajo estresante de siempre.

Lo único diferente es que abandonaba el proyecto de un museo en Spokane, donde fuera que estuviera, por una casa sin demasiadas complicaciones. Mi jefa no lo tomó como una degradación, por lo que yo tampoco me preocupé por el asunto y me centré en el chalet con todos mis compañeros. Me permitían innovar —dentro de lo solicitado por el futuro propietario y de la visión cuadriculada de mi jefa—, así que me sentía bastante satisfecha.

Pero faltaba alguien.

Me resultaba curioso encontrarme frente al ordenador buscando con la ayuda de Google alguna noticia reciente de Sean. Ahora sabía que habían cambiado de localización y estaban aposentados en Praga. El asesino se movía por Europa.

¿Qué excusa podría hallar para presentarme allí? Contestación fácil: ninguna.

Ojalá hubiéramos pasado juntos la Nochevieja para dar oportunidad a la canción de regalarnos el año perfecto. ¡Qué demonios! ¡Sería un año perfecto con canción o sin ella!

—¡Muchacha! —una voz rugió a mis espaldas poniéndome los pelos de punta—. Eso parece un huevo.

—Es la piscina —dije volviéndome hacia mi jefa.

—Solo a los peces les gusta nadar en círculo, criatura.

—Quería aprovechar la esquina de la parcela junto al embarcadero —me justifiqué.

—Vale —y se marchó tan pancha, echando una ojeada al trabajo del resto de sus súbditos.

¿Vale? ¿Vale que era un huevo, o vale que valía como piscina? Cualquiera le preguntaba. Dejé el tema acuático y pasé a la casa. Quería estar preparada para cuando ella volviera.

Un compañero se secó el sudor de la frente burlonamente y sonreí. Realmente nada había cambiado.

••

Después de Reyes conseguí terminar de leer la novela. Mi último libro en español. Una pena. Habría que buscar alguna librería que los vendiera en mi lengua materna.

En eso estaba, páginas amarillas arriba y abajo, cuando Sandra llegó con un montón de revistas en la mano. Iba tan abstraída que comencé a preocuparme.

—¿Estás bien? —pregunté.

Se sobresaltó al verme.

—¿No estás trabajando?

—Hay veces que no lo hago —contesté mirando a lo que llevaba en las manos.

—¿Seguro?

Se acercó a la mesa y lanzó todo su cargamento encima. Revistas de novias.

—¿Y eso? —indagué.

—Creo que voy a lanzarme a diseñar trajes nupciales —contestó sin su aplomo habitual.

—¡Eso es genial!

Me miró confundida.

—¿Tú crees que seré capaz?

—Claro. ¿Por qué no?

—Si te digo la verdad, no tengo demasiada seguridad en mí misma.

Sonreí. Quién lo diría.

—Mi amigo Pedro me echará una mano con las telas y bocetos —continuó—. Puede funcionar.

—Seguro.

Me abrazó emocionada.

—Gracias. Eres una amiga —me indicó la mesa—. Ahora recorta los que más te gusten.

—¿Yo? —me señalé con las manos—. No tengo ni idea de esas cosas.

—¿Seguro que hay una mujer dentro de ese cuerpo?

Me senté derrotada en el sofá.

—Muy bien. Allá tú con mis gustos.

—Deberías empezar a fijarte en esto —me mostró un vestido blanco estilo Cenicienta—. ¿Cuánto tiempo llevas con bombón Weller? ¿Dos años?

—Año y medio. Y a trompicones.

—Os estáis haciendo mayorcitos.

Me tapé las orejas con las manos.

—Si quieres que te ayude, déjame tranquila. No me voy a casar con él.

—Como si no lo desearas…

Fui a la cocina y volví armada con unas tijeras de pescadero.

—La boca cerrada —amenacé y me puse a recortar como no hacía desde la guardería.

••

Tras varios días consecutivos de lluvia, el sábado amaneció soleado. Sin más excusas me coloqué la indumentaria de corredora olímpica, hice unos estiramientos bastante gráciles en la barandilla del porche y empecé a desfilar hacia Hermosa Beach.

Miré al cielo una última vez. Ni una sola nube. Todo correcto.

—¿No te piropean por el paseo?

Me detuve a media zancada y giré en redondo hacia la procedencia de la voz. Y como una escena mil veces repetida, oculto tras sus Ray-Ban y la gorra de los Yankees, tenía a Sean Weller.

Corrí hacia él y me colgué de su cuello.

—Tus apariciones son completamente cinematográficas —dije abrazándole con fuerza.

—Ensayo todos los días —me levantó el mentón para que le mirara y me besó—. No sé por qué pero te he echado de menos.

Le empujé con fuerza pero ni se movió del sitio.

—Me podías haber avisado de que venías —señalé.

—Sorpresa.

—Me gustan tus revanchas pero mi sorpresa fue mejor.

Asiéndome de la cintura, caminamos hacia la casa.

—Podía haber ido a buscarte al trabajo —expuso él.

—Está bien, has ganado.

Nos sentamos en las hamacas viejas que tenía Sandra en el porche al ligero calor del sol invernal sin dejar de hablar sobre su película, las Navidades y cualquier detalle absurdo que hubiera ocurrido entre medias. No parecía haber pasado tanto tiempo conforme llenábamos esa separación de semanas con palabras.

En un momento de locura transitoria, me apretujé contra su pecho con tal ímpetu que quedamos tumbados en la hamaca, que se quejó con un crujido. Desde allí la visión de la casa pedía una mano urgente de pintura, unas contraventanas menos oxidadas y un mobiliario de exterior más chic o, al menos, más nuevo.

Eché una ojeada a la casa del vecino. Tenía lo que nos faltaba y por duplicado.

—Fíjate en esa casa —dije señalándola con la barbilla—, es preciosa.

—Demasiado moderna.

—Habla el que tiene por vivienda un cubo.

Sean volvió todo el cuerpo hacia la casa.

—¿De verdad te gusta?

—¡Claro! Es un sueño. Pero si soy cariñosa con Sandra, puede que me deje la suya en herencia. No es lo mismo pero me conformo.

—Sandra nos enterrará a todos —esbozando una de sus sonrisas seductoras, Sean se levantó de un salto y tiró de mí hacia la puerta—. Dejémonos de conversación y enséñame tu habitación, que ya no me acuerdo

Se abrazó a mi cintura mientras entrábamos.

—Estoy aquí —masculló Sandra desde el sofá. Estaba tumbada viendo la televisión con ropa interior de encaje rosa como única indumentaria.

—Vaya —fue lo único que acertó a decir Sean.

—Pasa tranquilo, como si fuera tu casa —Sandra se levantó y nos miró con enfado. Acto seguido desapareció por la puerta de su habitación—. Habrase visto qué jeta.

—Pensé que había salido —dije con una sonrisa mientras me dirigía a la cocina—. ¿Algo de beber?

—¿Va siempre así por la casa? Voy a tener que aparecer más a menudo por sorpresa —comentó señalando la puerta de su dormitorio.

—Muy gracioso. ¿Quieres algo? ¿Cianuro? ¿Arsénico?

—Me conformo con agua.