Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

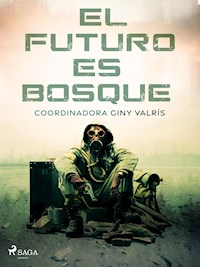

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

El cambio climático es una realidad en el planeta Tierra. Nos enfrentamos a un futuro incierto en el que será crucial atender a las políticas gubernamentales y su postura para el fomento de energías alternativas, pero cada habitante tiene la obligación de poner su granito de arena para evitar que una crisis sin precedentes acabe consumiendo el planeta Tierra tal y como lo conocíamos hasta ahora.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

David Luna, Dioni Arroyo,

El futuro es bosque

Saga

El futuro es bosque

Copyright © 2018, 2022 Carmen Moreno, Dioni Arroyo, David Luna, Covadonga González-Pola, Giny Valrís, Leonardo Ropero, Josué Ramos, Cristina Jurado and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726987416

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Coordinación:

«La ecología de un bosque es muy delicada. Si el bosque perece, la fauna puede extinguirse junto con él.»

Ursula K. Le Guin, El nombre del mundo es Bosque

LA FIEBRE

David Luna Lorenzo Relato Ganador del Premio Domingo Santos 2016

David Luna Lorenzo

David Luna Lorenzo (Toledo, 1976) se define como escritor de ficción oscura y rarezas varias. Aunque su primera publicación en solitario data de 2016, ya ha recibido algunos de los más importantes reconocimientos dentro del género fantástico.

Su ópera prima, El Ojo de Dios (Apache Libros), resultó finalista del «Certamen Alberto Magno de Ciencia Ficción» de la Universidad del País Vasco y fue nominada al «Premio Ignotus» a mejor novela corta.

Su segunda novela (y primera extensa), Laberinto Tennen (Ediciones El Transbordador), en la que mezcla el género fantástico con el de la ciencia ficción, fue finalista del «Premio Ignotus» a mejor novela y del «Premio Guillermo de Baskerville» a mejor novela independiente.

Su tercera y de momento última obra, Éxodo (o cómo salvar a la reina) (Apache Libros), obtuvo el prestigioso «Premio UPC de Ciencia Ficción» que otorga la Universidad Politécnica de Cataluña y está nominada al «Premio Ignotus» a mejor novela corta.

Por su parte, el relato La fiebre obtuvo el «Premio Domingo Santos» durante la EuroCon 2016 y actualmente está nominado al «Premio Ignotus» a mejor cuento.

Como consecuencia de todo lo anterior, David Luna fue galardonado con el «Chrysalis Award» a autor emergente por parte de la ESFS (Sociedad Europea de Ciencia Ficción) durante la EuroCon 2017 celebrada en Dortmund.

LA FIEBRE

David Luna Lorenzo Relato Ganador del Premio Domingo Santos 2016

A pesar del tórrido calor, los tres chavales disfrutan corriendo por entre los cascotes. Se divierten utilizando como campo de juego las ruinas de lo que antes de la guerra Xeno fue un parque de atracciones. Poco importa que los colores vivos se hayan ajado y que de las montañas rusas solo resten estructuras de metal desmoronadas, el parque sigue ofreciendo infinidad de posibilidades para pasarlo en grande.

Los muchachos simulan ser guerrilleros: vuelan en las aeronaves en que la imaginación ha convertido a los inertes coches de choque que ya no chocarán más, se deslizan por las laderas ahora secas del lago artificial y se disparan con sus palos (supuestos rifles de plasma) mientras se escabullen entre las ruinas de lo que otrora fuese un inmenso laberinto de espejos.

Luchan contra los extraterrestres, por supuesto.

—¡Pium! ¡Pium! ¡Morid, hijos de puta! —vocifera Pedro, el jefecillo del trío. Un chaval espigado de ojos tristones.

—No deberíamos decir palabrotas —protesta Vitín, renegrido por el sol, bajando los brazos.

—Estamos en una guerra. ¿Qué importan las putas palabrotas?

—¡Ya has dicho otra!

—Está claro: eres imbécil.

Pedro, resoplando, echa a correr bajo la sombra de una enorme carpa constituida por un armazón y unas lonas rajadas que combaten como pueden a los rayos inclementes de un sol cargado de odio.

—Además, ya no estamos en guerra —murmura Vitín para sí. Al darse cuenta de que se ha quedado solo, emprende la carrera en pos de su amigo. Cuando accede al interior de la carpa, se sorprende al encontrarlo muy quieto. Petrificado. Como a la escucha. Casi tropieza con él.

—¿Lo hueles? —pregunta la estatua de Pedro en voz baja, con un tono levemente tembloroso.

—¿Y dónde está Sergio?

—¿Lo hueles o no? —insiste el otro.

Vitín se pone a olfatear el aire igual que un sabueso. Sus cejas se curvan por el miedo. Consigue articular un susurro:

—¿Y Sergio?

El silencio se cierne sobre ellos hasta que las lonas golpetean sobre sus cabezas al recibir una ráfaga de viento.

—¡Chicoooos! —se oye en la distancia, tras una montaña de escombros—. ¡Mirad esto!

—¡Es Sergio! —Vitín no duda en correr hacia la voz. A pesar del olor. El olor a xenomorfo. En esta ocasión, es Pedro el que lo sigue.

Sergio, con su cara pecosa y sus dientes de conejo fuera de la boca sin remedio, los recibe emocionado, los ojos abiertos de par en par.

—Hay uno ahí. Está atrapado.

—¡No jodas! —Pedro se asoma a una especie de gruta formada por un derrumbamiento reciente. Lo hace sin demasiada intención de descubrir nada. Aunque no cabe duda: de la oquedad brota una inconfundible peste ácida.

—Entré para esconderme y lo vi —explica Sergio—. Está vivo. Se movía un poco. Debe de estar atrapado.

—¿Y estás seguro de que no puede...?

—Seguro. Si no, estaríamos muertos, ¿no crees? —Se pasa la lengua por los labios resecos, ansioso.

—Vámonos —implora Vitín—. Avisemos a los cazadores.

Pedro traga saliva. Vuelve a hacer un amago de asomo.

—¿Tienes miedo acaso? —le pregunta Sergio.

—¡Calla!

Con los puños apretados, Pedro se agacha y se decide a entrar. Consigue reprimir una arcada ante la fetidez que se potencia en aquel lugar cerrado. El corazón le bombea como si pretendiese escapar del pecho a base de pulsaciones. Tres minúsculos haces de luz consiguen introducirse por los intersticios de los escombros que componen la techumbre de la caverna. En el penumbroso espacio, reverbera una respiración agónica.

—¿Puedes verlo? —susurra Sergio desde la entrada, como temiendo despertar a la bestia.

Hasta que la vista de Pedro no se acostumbra a la oscuridad, no descubre al monstruo. O más concretamente, a los ojos enrojecidos del monstruo. Se halla sepultado por unas vigas de acero y alza su barbilla picuda en busca de oxígeno. Aun entre tinieblas, Pedro puede distinguir los enormes colmillos babeantes. El xenomorfo, malherido, gira el cuello para observar al muchacho.

«Ayúdame».

No pronuncia la palabra: el cerebro de Pedro la procesa sin más. El chico da un respingo, asustado. La telepatía no forma parte de la naturaleza humana y confunde a cualquiera, máxime si es la primera vez que se experimenta. Su respiración se acelera y las piernas se le agarrotan, igual que si las rodillas hubieran perdido el juego y los pies se clavasen en el piso para desarrollar kilométricas raíces.

«Ayúdame». El xenomorfo de nuevo.

Pedro solo consigue balbucear algo ininteligible.

—¿Qué haces? —le pregunta Sergio sin llegar a entrar. En la modulación de su voz se percibe sorpresa... y miedo—. Ya lo has visto. ¡Vámonos!

Más balbuceos incoherentes.

«Ven a mí».

Las piernas de Pedro recuperan un atisbo de movimiento. El preciso para dar un paso en la dirección del monstruo y sus jadeos angustiosos, profundos.

—¿Qué haces? —El terror ya vence la partida al asombro en Sergio.

—Sácalo de ahí, sácalo de ahí —le implora Vitín, a punto de romper a llorar.

«Ven a mí».

Un segundo paso hipnótico pone a Pedro al alcance del alienígena, que tensa el brazo poliarticulado y crispa los dedos retráctiles. Pero Sergio se adelanta a la acción: engancha a su amigo del cuello de la camiseta y tira de él hacia sí, arrancándolo de su estupor. El xenomorfo, desprovisto de su presa, ruge enrabietado y escupe una lluvia de baba que empapa a los chavales antes de que estos salgan de la cueva. Una vez fuera, empiezan a desnudarse entre arcadas; se limpian como pueden la cara del viscoso líquido mientras corren despavoridos. No se detienen hasta regresar al achicharrante sol del exterior.

—¡Vamos a morir, vamos a morir! —lloriquea Pedro—. Nos habrá contagiado algo. ¡Enfermaremos!

Sergio, con una parte milagrosamente seca del pantalón que se ha quitado, se frota el rostro ya casi limpio. Su pelo sigue en cambio cubierto de pegotes.

—Ellos son los que enferman cuando se acercan a nosotros. Me lo dijo mi padre. Sin sus trajes, nos rehúyen, y ya no tienen armas para disparar a distancia.

—¿Esto te parece poca arma? —Pedro muestra su mano abierta, el moco extendiéndose entre los dedos como una membrana propia de palmípedos—. Además, ese quería que me acercase, y te aseguro que no llevaba traje de ningún tipo.

—Yo creo que esto no es peligroso, sino simplemente un asco —replica Sergio con cara de repugnancia, luchando todavía, ya en calzoncillos, con la mucosidad alienígena.

Vitín no puede soportarlo más y termina vomitando. En cuanto se repone, le dice a Pedro:

—¿Y se puede saber por qué seguías avanzando hacia el bicho?

—No sé. Me llamaba y yo no podía ni...

—Lo mejor será que busquemos a los cazadores —decide Sergio zanjando el tema—. Ellos se encargarán.

Vitín asiente y, tras dos arcadas, vuelve a vomitar.

*

—¿En el parque de atracciones? —pregunta Argo mientras se coloca el chaleco protector con dificultad. No los hay para un corpachón como el suyo, así que no le queda otra que embutirse en él apretando estómago.

—Eso dicen —contesta Alma mientras se recoge la larguísima melena en una coleta.

—¿Y se puede saber qué hacían esos idiotas por allí?

—No lo sé, papá. Luego se lo preguntas. Supongo que pasar el rato. —La chica comienza a rebuscar en los baúles donde guardan las corazas.

—¿Y tú? ¿Qué se supone que haces tú? —Argo frunce el ceño, los enormes puños sobre las caderas.

—¿Cómo que qué hago? Prepararme para la expedición.

—No vas a venir.

Antes de que Alma abra la boca para replicar, aparece Xav, con sus gafas azuladas y su barba de estropajo blanco. Ya va completamente uniformado.

—Se lo prometiste —interviene con tono distraído. Examina los rifles, meticuloso, para evitar encasquillamientos.

La cara de Alma se ilumina con esperanza.

—¿Lo ves? El tío Xav estaba allí. Lo oyó. ¡Me lo prometiste!

Argo agarra un par de petates mientras masculla un «joder».

—Si tu madre siguiera con nosotros no lo permitiría —afirma a la desesperada. Alma frunce el ceño.

—Pero no está. Ni estará.

El padre resopla, la mirada baja. Sacude pensativo la cabeza.

—Entonces nada de rifles. Tienen mucho retroceso —advierte estirando un dedo. Su gesto enmascara una sonrisa—. Tú llevarás un par de pistolas y te quedarás pegada a nuestro culo. Sin heroicidades ni gilipolleces. No dispararás si no es estrictamente necesario, y de hacerlo, lo harás como te he enseñado. Ya sabes, a los ojos; y si están de espaldas, al cuello, a la nuca.

Pero Alma apenas escucha; lleva ya un rato dando saltos de alegría.

*

Cuatro figuras a caballo avanzan despacio por la carretera abandonada. Solo la llanura infinita los contempla. Se curva el mundo con el calor; se cubre de moscas y espejismos. Las chicharras aturden con su sonido incesante. Los equinos cabecean en su esfuerzo.

—Por allí aparece —informa Alma señalando al horizonte; por él emerge la silueta del ahora devastado parque de atracciones.

—Puedo oír las risas de los niños del pasado —suelta Xav con ese aire místico que suele envolverlo.

—¿Y hasta allí se fueron a jugar? —se extraña Argo mientras atusa su bigotón.

El Mudo, un tipo bajito, robusto, con la cara estrujada alrededor de una narizota, escupe una plasta oscura de tabaco.

—Tampoco hay nada mejor que hacer —resuelve Alma encogiéndose de hombros.

Veinte minutos después, se plantan a la entrada de la carpa y descienden de los caballos. El sudor brilla en sus frentes.

—Ya recuerdo por qué siempre salimos temprano a patrullar. ¡Qué calor! Espero que el bicho no haya conseguido huir —gruñe Argo, y saca una cantimplora cubierta de piel. Da un trago desesperado, pero sin malgastar ni una gota.

—No. Sigue aquí. ¿No percibís la pestuza? —dice Xav.

Argo le tiende la cantimplora a su hija, quien hace un gesto con la mano para rehusar el ofrecimiento. No deja de moverse, emocionada.

—¡Que bebas! —le ordena. Ella obedece para no retrasar más la misión. Tanto el Mudo como Xav dan cuenta de su propia agua. Revisan las armas de agujas por enésima vez, como quien se limpia las uñas, atan los caballos y se introducen bajo la carpa siguiendo las instrucciones que les dieron los chicos y la peste que con las horas ha ido incrementándose.

—Poneos las mascarillas —dice Argo, entornando los ojos una vez llegan a la boca de la gruta formada entre escombros.

—Debió de provocar un derrumbe —deduce Xav. El Mudo responde masca que te masca, la mirada hacia la negrura.

Agachados, acceden en fila india hasta el interior. Alma cierra el destacamento, adosada a la enorme espalda de su padre.

Con la llegada del cuarteto, el xenomorfo, todavía atrapado, se agita a la desesperada en su penúltimo intento de liberarse.

—Estate quietecito —le ordena Argo con entonación amenazadora—. Sé que me entiendes. No te muevas y tendrás posibilidades de sobrevivir.

El bicho detiene su movimiento.

—Es raro —dice Xav—. Va sin traje y en solitario. Probablemente ya haya enfermado si estuvo cerca de los chavales.

—Tal vez lo desterraran —aventura Argo.

—Yo creo que actúan a la desesperada. Cada vez encontramos más. Están por todas partes —interviene Alma. El alienígena se asoma para descubrir a quién corresponde una voz tan joven e insospechada. El Mudo, a modo de advertencia, esputa tabaco cerca del bicho, que de inmediato aparta la mirada.

Argo se acerca lo justo y se acuclilla para ponerse a la altura propicia. Se pasa la mano por la cabeza, asfixiado, en un intento por limpiarse el sudor que perla su calva.

—A ver —le dice al alien—. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Sabéis que no debemos quebrantar las normas. Que ni nosotros nos acercamos a vuestros territorios, ni vosotros os acercáis a los nuestros.

—No te contestará —apunta Xav—. Algo están tramando. No es normal. Tal vez sea un explorador o un simple carroñero. No sabemos de qué se alimentan estos bichos, pero desde luego eran muchos. Recuerdo que atestaban la ciudad.

—Sí, pero nunca hemos visto una sola cría. Me da que no pueden reproducirse y que están empezando a morir — reflexiona Argo—. Hasta sus armas han dejado de funcionar. Y este... —señala al xenomorfo atrapado— está muy flaco.

«Calor». «Hambre».

—¿Lo habéis oído? —exclama Alma dando un brinco hacia atrás.

—Joder, sí —contesta su padre poniéndose en pie, echando mano a la pistola. El Mudo apunta al bicho con el rifle de agujas.

—¿Y qué comíais hasta ahora, cabrones? —pregunta Argo amartillando su arma.

—Lo de los bebés es un bulo. Lo sabes —intenta tranquilizarlo Xav—. Eso del ganado humano no es más que una falacia.

—Son caníbales, seguro —añade Alma.

—No tiene por qué —responde Xav—. En la gran ciudad contaban con lo que quedó en los supermercados, en los almacenes, en los centros comerciales, en las lonjas… Pueden cazar, pescar... Yo qué sé.

Argo parece calmarse; sacude la cabeza como saliendo de un estado de enajenación y toma asiento sobre una roca.

—Tú y tus amiguitos tenéis calor, ¿eh? —le dice al extraterrestre—. Nosotros también. Si no hubieseis venido a tocarnos los cojones a nuestro planeta, si no nos hubiéramos liado a lanzarnos mierda química los unos a los otros...

«Mucho calor...». «Mucha hambre...».

Alma saca unos higos de su mochila y se los ofrece con un estirar de brazo.

—¿Quieres? —dice.

Argo la mira sorprendido. El Mudo arruga aún más su gesto. La muchacha da dos pasos en dirección al alienígena.

—Ni siquiera sabemos qué coméis. ¿Coméis fruta? Tenemos huertos. Vamos, dímelo, ¿qué coméis? —Da otro paso.

Xav está a punto de detenerla cuando el alien profiere un rugido aterrador. Grita: «¡Toooodooooo!» y ataca a una velocidad tremenda, desplegando su cuerpo mucho más lejos de lo que suponían posible. Abre las fauces: colmillos y colmillos.

Por suerte, las armas de agujas no atruenan o de lo contrario se habrían quedado sordos en un espacio tan escaso. Son simples silbidos, el aire rasgado por las púas ácidas. Ni siquiera hacen ruido alguno al penetrar, al atravesar, la carne grisácea del monstruo. Lo acribillan. Muere de inmediato, la cabeza deshecha por los tóxicos.

Alma, con un leve temblor de labios, las cejas enarcadas, se sorbe la nariz y dice:

—Bueno, ya hemos salido de dudas. Está claro que son omnívoros.

*

—No podemos obviar que algo está pasando —pronuncia el Gran Jefe. Se sienta en medio de los otros seis miembros del consejo, en el antiguo anfiteatro. Frente a ellos, los componentes de las tres patrullas cazadoras permanecen en pie, iluminados sus rostros por la oscilante luz de las antorchas.

Sultana, una de los líderes, da dos pasos al frente. La ropa ajustada remarca su cuerpo fibroso. Tiene la cara tostada por el sol. Toma la palabra:

—Con el de Argo, son ya diez los avisos en menos de una semana. Creo que debemos agilizar la misión de reconocimiento. Hemos de acercarnos a la ciudad y ver lo que se está cociendo, y nunca mejor dicho, allí. Si no nos adelantamos a lo que sea que planean podría suponer nuestro final.

Morton, otro líder, un tipo pelirrojo, altísimo, interviene:

—Creo que está muy claro. Organizan la marcha. Nosotros nos topamos con una pareja en las ruinas de Santa Fe. Esos cabrones buscaban comida, pero ni siquiera llevaban dónde almacenarla. —Se gira un momento para mirar a sus hombres—. Estamos seguros de que eran exploradores que se detuvieron para buscar con qué llenar sus buches. Iban asfixiados.

—El de hoy llegó a decirnos «mucho calor» —apunta Argo—. Estoy con Morton: se preparan para largarse. En mi opinión, se dirigirán al norte, en busca de temperaturas más bajas.

Sultana vuelve a tomar la palabra:

—¿Y no será más sensato si mandamos un destacamento para...?

—Ya sabes lo que pasó con los últimos que se aproximaron a su territorio —la interrumpe el Gran Jefe. Su voz cavernosa, su semblante frío, su mirada profunda, imponen un respeto absoluto—. Lo mejor será evitar riesgos innecesarios. —Los miembros del consejo, sumidos en las sombras, asienten mudos. Tras una leve pausa, el Gran Jefe continúa—: ¿Y cuándo creéis que emprenderán la marcha?

—Me sorprendería que tardasen más de una semana —responde Morton. El cálculo hace removerse a los consejeros, incómodos de repente—. Los bichos que encontramos estaban en las últimas. La piel se les había levantado, les faltaban algunos dientes. Después de matarlos, nos dimos cuenta de que su piel ardía.

—El calor es insoportable —reconoce Sultana cabeceando.

—Y ellos lo pasan mucho peor que nosotros. Al fin y al cabo, esta no es su atmósfera, por muy bien que se adapten —reflexiona Argo.

—Irónico que el bochorno que produjeron acabe con ellos —dice el Gran Jefe, pensativo—. La guerra lo ha recalentado todo, aún más de lo que ya estaba, y el planeta parece contribuir; da la sensación de que generase su propia fiebre para acabar con los virus. La cuestión es si nos considerará como tales a los humanos también.

—Prefiero no apostar —reconoce Argo.

—¿Y estáis seguros de que atravesarán nuestro pueblo en su éxodo? —pregunta el Gran Jefe como si conociera la respuesta pero deseara escuchar otras opiniones.

—Absolutamente —responde Argo con tono profundo, la mirada baja—. Si tienen hambre, y por lo visto comen de todo, les vendría muy bien pasarse por aquí y hacer acopio. Se me ocurren otras cuantas poblaciones que pueden arrasar de camino al norte.

Tanto Sultana como Morton asienten con preocupación. El resto de miembros de las patrullas cazadoras parecen de piedra. No disponen ni de voz ni de voto y tienen que mostrarse impertérritos.

—¿Se atreverán? —quiere saber el Gran Jefe—. Es evidente que no se encuentran en su mejor momento.

—Son cientos de miles de individuos desesperados en ataque relámpago a pequeñas aldeas —explica Argo—. Además, poco les importa desencadenar una nueva guerra; se van lejos. La disyuntiva: o mueren de hambre o mueren intentando comer. La decisión es fácil.

En el hemiciclo se abate un silencio que, aunque reglamentario, crispa los nervios. Un interminable minuto después, los miembros del consejo se abalanzan sobre el Gran Jefe y empiezan a cuchichear. Desde donde aguardan los cazadores tan solo se intuyen palabras sueltas como «miedo», «alarma», «prisas» o «cobijo». Regresa el mutismo al alzarse la mano del Gran Jefe, quien adelanta un tanto el apergaminado rostro para informar de la decisión. Su voz, como surgida de las profundidades de la tierra, dice:

—Organizad a la población para las maniobras de emergencia. Hemos de acondicionar el refugio subterráneo, apostar vigías las veinticuatro horas, almacenar víveres imperecederos y disponer de los túneles de conexión a las despensas exteriores. —Los cazadores se estiran marcialmente, deseosos de llevar a cabo las órdenes—. Y lo quiero todo listo en un máximo de tres días.

*

Alma no ha pegado ojo. La poderosa adrenalina que invadió su cuerpo al acudir por vez primera a un consejo como miembro de un grupo cazador, sumada al espanto que le supuso imaginar miles de bichos de camino a su aldea con ánimo de devorarlo todo —ella misma incluida— le impidieron conciliar sueño alguno. Había escuchado a su padre reprender a Xav por haberla incorporado en la misión.

—¿Le viste la mirada? ¿La viste?

Después de una pausa, pudo oír, a duras penas, responder a su tío:

—Sí, claro. Es la de todos nosotros cuando al fin nos abrimos a la cruda realidad. —Silencio, y después—: Que no se te olvide, Alma es el futuro.

El futuro, el futuro…

La claridad ocre empieza a colorear las franjas de la persiana cuando Argo asoma por la puerta de la habitación de una Alma ansiosa.

—En quince minutos te quiero preparada —susurra. Sabe que está despierta, la conoce demasiado bien. Acto seguido, desaparece sin esperar contestación.

Cuando salen a la calle, esta aún se encuentra desierta. No obstante, puede paladearse por alguna suerte de instinto el nerviosismo pulsando el aire. Tras los muros de las casas que se levantaron hace ya más de una década, las familias respiran con agobio, los acelerados latidos de los más de cuatrocientos corazones que conforman la aldea componen un ritmo pavoroso. Huele a sudor frío.

Padre e hija deciden ignorarlo todo.

—¿Sabes adónde vamos? —pregunta Argo. Alma afirma con la cabeza.

—Al refugio.

—Exacto. Quiero que lo vuelvas a ver. Tendrás una importante misión que desempeñar en él: te convertirás en la guardiana de la puerta.

¡La guardiana de la puerta! A Alma le cuesta introducir aire en sus pulmones. El refugio siempre ha representado para ella la pesadilla de pesadillas. Apenas lo recuerda —no lo ha pisado desde que tenía cuatro años, cuando el último bombardeo—, pero desde entonces, la oscuridad, el pegajoso olor del miedo, los gritos, el retumbar de la muerte que pretende atraparte desde fuera, los temblores y el estridente sonido de la sirena mortificando los oídos la han acompañado sin descanso, clavándole a la mínima oportunidad los puñales del pavor. Y ahora... ¡la guardiana de la puerta! Esto supone que será la encargada de cerrarla sin remisión y de abrirla después a la esperanza. Tendrá que evitar las aglomeraciones en el acceso, algo nada fácil cuando la fatalidad se cierne cerca. Será la última en entrar; la primera en salir.

A pesar de la magnitud del cometido, Alma sonríe con disimulo. Sabe que su padre le está evitando la claustrofobia que se vive abajo. Los gritos. El castañetear de dientes.

Enseguida, se internan entre las ruinas devoradas por la maleza, por las chicharras, por la soledad. Nadie habita a partir de esta zona. El poblado se concentra en lo que fueron los arrabales de la ciudad para así tener cerca las siembras, el riachuelo y la posibilidad de controlar las llanuras hacia el este, hacia la megaurbe conquistada por los bichos.

Alma recuerda jugar de niña entre estos edificios a medio derruir, buscando cualquier cosa que, fruto de un milagro, hubiera resistido el calor extremo de la química encendida por la guerra. Cualquier cosa que no se hubiera derretido. En ocasiones había suerte: ¿es eso un joyero? ¿No es aquello la rueda de un triciclo? Pero casi siempre, lo único que hallaban era calcinación, esqueletos, culebras, arañas de diez patas... Tal vez visitaran tanto las ruinas por el entusiasmo de lo prohibido. O quién sabe si por pretender imaginar cómo era el mundo antes de que los malditos alienígenas llegaran. Resultaba tan difícil creer las maravillas que los mayores narraban a la luz de la hoguera...

—Es por aquí —anuncia el padre, y troncha unos cuantos arbustos con una de las palas de aguzados filos que acarrean. Alma se encuentra desorientada. Nunca ha llegado a saber dónde se halla el refugio con exactitud; no en vano se trata del secreto mejor guardado de la aldea. Si no hubiera sido porque el puñetero búnker le ha atormentado las noches desde que su oscuridad le moldeara el por entonces dúctil cerebro infantil, habría llegado a dudar de su existencia.

—¿Aquí? —Alma arruga el gesto.

—Sí, estoy seguro. —Argo examina su alrededor con el desasosiego que se refleja en el rostro cuando uno es conducido hasta recuerdos que se pretenden olvidar—. Cavemos.

Unas decenas de paladas después y Argo clava la herramienta en el metal de una puerta aún invisible —¡pang!—, como si hubiera dado con el cofre de un tesoro. Bajo el bigotón, le aflora una leve sonrisa que denota un contraste de sentimientos. El sudor comienza a rutilarle en la cabeza. En poco menos de una hora, el bochorno se tornará incompatible con el esfuerzo físico.

Padre e hija proceden a barrer con las palas la capa de tierra que aún cubre el escondite hasta alcanzar el rechinar de metal contra metal. Argo suelta la zapa y con sus manos enguantadas busca el sistema de apertura de la puerta. Gira una manivela y presiona un mecanismo. Se oye un sonido seco, reverberante, liberador.

—Vamos, ayúdame —le pide a su hija al tiempo que comienza a tirar de los asideros del portón hacia arriba. Alma se suma al empeño.

Quejidos y crujidos imploran por una pizca de lubricante.

La oscuridad se abre ante ellos; expele el tufo del sepulcro, del tiempo desarticulado, del universo paralelo que aguarda bajo tierra. Al alcanzar los 45 grados, la puerta se detiene con seguridad. Una luz mortecina se conecta en el interior del búnker, previo parpadeo del que se despereza: revela una escalera cubierta de polvo que se adentra en las profundidades subterráneas.

—Benditos generadores —susurra Argo para sí.

Cuando comienzan a descender, Alma se sorprende del vértigo que la acogota de pronto. Se obliga no obstante a continuar. La escalera, de algo más de un metro de ancho, forma una L y termina en una galería fantasmal iluminada lánguidamente por un conjunto de bombillas instaladas en el eje longitudinal de la bóveda de cañón; se conectan entre sí por un hilo de cobre adosado con fijadores. Un escalofrío recorre la espalda de Alma. Ese lugar es la viva imagen de su pesadilla recurrente, aunque lo recordaba más grande, menos... amenazador. No puede distinguirse la longitud del túnel, pues una serie de contrafuertes generan estrechamientos para, por un lado, evitar las consecuencias de las posibles ondas expansivas, y por otro, obligar al tránsito simultáneo de un par de personas como máximo y así impedir el atropellamiento.

—Vamos. —Argo le tiende la mano a su hija, quien la toma sin quitar ojo al túnel del terror que se extiende ante ella. El olor a cerrado, a humedad, le trae más recuerdos que la propia imagen. Su padre enciende una linterna y tira de Alma con suavidad. ¿Adónde la lleva?

De lo que no se acordaba era de la arena del suelo. De inmediato, regresan a su memoria instantáneas terroríficas. La gente orinándose de miedo, no solo los niños. O retirándose por galerías secundarias dispuestas como respiraderos para defecar tras horas y horas de espera. De ahí la arena. Claro. Nada hace más astuto al ser humano que la guerra.

Sortean los contrafuertes durante muchos metros. Hay bombillas fundidas, no demasiadas. Poco más puede estropearse allí abajo. A excepción de los nervios, por supuesto. Alma tiene serias dificultades para controlar una respiración que se le entrecorta. «Tranquila», le susurra su padre de cuando en cuando. Al fin, se detienen y toman asiento en el banco corrido presente a lo largo de toda la galería. Alma se agarra al hormigón, el aire viciado entrando apenas en sus pulmones. Siente el retumbar de las bombas pretéritas, el apagado de las luces para camuflarse por completo de los bichos que sobrevolaban en busca de terrícolas a los que exterminar.

—Ya no hay bombas —le musita el padre como si le hubiera leído el pensamiento mientras le acaricia el pelo—. Solo nos ocultaremos aquí hasta que pasen de largo. Serán unas horas, nada más, y tú estarás junto a la puerta, no tendrás que internarte tanto como ahora. Pero necesito saber si mantendrás la calma, si podrás llevar a cabo la misión.

Aquella última frase hiere en el orgullo a la muchacha, que se estira y aviva sus esfuerzos por respirar lo suficiente como para evitar el desmayo. Ya lo dijo su querido Xav: ¡ella es el futuro! Y se debe a su pueblo.

—Podré —asegura. Una lágrima le recorre la mejilla.

Argo asiente satisfecho y vuelve a ponerse en pie.

—Regresemos fuera.

Pero Alma, al ir a levantarse, descubre algo frente a sí, en la pared recubierta de estuco. No lo puede creer. Son garabatos, dibujos grabados con algo punzante. Y los reconoce: son sus dibujos: aviones, bombas, caras de bocas enormes... El simple reflejo del miedo de una niña. Su padre la ha llevado al mismo lugar donde... donde...

—Vamos —dice Alma alzándose envarada, militar.

*

—Nosotros encontramos al bicho y así nos lo pagan —refunfuña Vitín empapado en sudor, los ojos entornados hacia la lejanía.

—Pues casi mejor así —dice Pedro abanicándose—. Cualquier cosa antes que cargar víveres o esconder animales.

Sergio, con una camiseta en la cabeza a modo de turbante, guarda silencio obligado por el sofoco. El trío avizora desde una atalaya de madera a la que golpea de lleno el crudo sol de la tarde. Únicamente la sombra del tejadillo los permite aguantar el envite. Desde allí, no solo otean los alrededores —llegan a distinguir tras la calima los pináculos de la gran ciudad conquistada por los bichos—, sino también el trasiego ansioso en el pueblo, bajo sus pies. Se está mudando a las vacas, a los cerdos, a las gallinas y a las cabras hasta el dédalo de cascotes y edificios arrumbados con ánimo de que las hordas alienígenas no los localicen y devoren. Tal vez se introduzca algún ejemplar en el refugio; aún lo discutían los líderes cuando encomendaron a los chavales las labores de vigilancia. Contemplan a Sultana, a Morgan y a Argo dando órdenes, brazada para allá, brazada para acá. Dos días llevan así, organizándolo todo, disponiendo los alimentos en cajas, transportándolos hasta las despensas ocultas, hasta las galerías secundarias del refugio; acarreando agua y más agua en bidones hasta las cisternas subterráneas. Se desconoce el tiempo que necesitarán permanecer ahí dentro y más vale prevenir.

Los rostros de los aldeanos se hallan teñidos por el miedo, los ojos demasiado abiertos, la respiración entrecortada.

—Bájate un rato —le aconseja Pedro a Sergio—. No hace falta que estemos los tres en el asadero. Lo mejor es relevarnos.

Sergio no le hace ni caso.

—¿Pero no se supone que los bichos nos temen? — reflexiona Vitín—. ¿No se morían si entraban en contacto con nosotros? El padre de Sergio dice que durante la guerra tenían que llevar armaduras protectoras, pero que, como las armas, les dejaron de funcionar.

—Eso es por el sol —juzga Pedro—. Es diferente al suyo y les terminó friendo la tecnología.

Vitín continúa:

—Y me dijo que incluso los atacábamos con nuestros cadáveres. Que se los lanzábamos con catapultas por encima de los muros de sus colonias.

—Supongo que están desesperados. Ya viste la pinta del que encontramos. Y ahora que se sabe que una vez sin vida no les podemos infectar, habrán decidido que unos cuantos morirán matándonos y que el resto se zamparán a nuestros muertos. Tendría sentido.

—Pero no nos encontrarán —afirma Vitín sin mucha certidumbre, casi aguardando confirmación por parte de su amigo.

Pedro da un buen trago de la cantimplora.

—Puaj. ¡Está ardiendo! —Tras un par de mohínes, dice—: Eso espero. Aunque me da que destruirán las cosechas. Y por supuesto se zamparán a los animales. A esos no hay quien los esconda.

—Pues que les jodan.

—Oye, ¿no eras tú el que decía que las palabrotas...? —Pedro no termina la frase. Se incorpora precipitadamente. Toma los prismáticos y los dispone hacia lo que cree que es una columna de humo—. ¡Hostia, hostia, hostia!

Hasta Sergio parece resucitar.

—¿Qué pasa? —pregunta abotargado.

—Que vienen. —La voz trasluce una mezcla entre la incredulidad y el pavor irrefrenable. Solo una turba que se cuente por millares puede levantar una cantidad de polvo como esa, capaz de ocultar el cielo.

*

Cuando la campana de alarma comenzó a tañer, Alma rememoró el ensordecedor sonido de la sirena que tantas veces en su infancia les había instigado a buscar refugio ante la llegada inminente de los bombardeos. De inmediato, sintió unas enormes ganas de orinar. Pero no había tiempo. Tenía una misión y era preciso ponerse en marcha rápidamente: el éxodo enemigo había comenzado mucho antes de lo supuesto. Era el momento de demostrar su condición de venidera líder. Ella constituía el futuro, un futuro, por otra parte, que se trocaba en presente a pasos agigantados.

Los cabecillas se reunieron de urgencia y echaron cálculos.

—Unas cuatro horas. Eso es lo que tardarán en llegar hasta aquí —precisó Sultana, sin atisbo de miedo en su adusto semblante.

—¿Da tiempo? —quiso saber el Gran Jefe.

—Si prescindimos de algunas cosas... —contestó Morgan. Argo asintió con confianza.

—¡Pues adelante! —gritó el Gran Jefe. El conciliábulo se dispersó de inmediato.

Tres horas y media después, Alma continúa con la sonrisa congelada. La ha mostrado en todo momento como haría una azafata con el fin de que la calma pudiera defenderse de los ataques encarnizados del pánico. En ese lapso de tiempo se había logrado ocultar a los animales como a un kilómetro de distancia de allí, bajar algunos ejemplares por las escaleras —Alma no quiere ni recordar los ímprobos esfuerzos realizados para conseguir meter por aquella estrechez oscura a un par de bóvidos—, ultimar los aprovisionamientos de comida y agua, y descender a toda la población con el relativo orden que permite una voz de alarma con algunas horas de margen.

Alma sabe que en el refugio hay espacio para más de cinco mil personas, pero, aun así, le sorprende que el pueblo al completo se encuentre en ese instante allí recluido. No se percibe apenas ruido, salvo algún cuchicheo, algún conato de llanto, un estornudo, toses nerviosas. Para cuando cierre el portón, desde el exterior no podrá escucharse nada de lo que acontezca a los nueve metros de profundidad que alcanza la galería. O eso espera. Su padre ya está abajo con los demás. Le dio un beso al pasar junto a ella; su mirada destellaba orgullo.

Los lugartenientes de los líderes fueron los últimos en pasar. Aunque aún falta su tío Xav. ¿Dónde se ha metido? Pero antes de que su preocupación aumente, aparece sudando, presuroso, lo que desentona con su carácter siempre sereno.

—Joder, están muy cerca —dice sin entrar. Mira a Alma por encima de sus gafas azuladas—. ¿Los oyes?

No es necesaria excesiva atención para escucharlo, para sentirlo. El suelo da la sensación de retemblar y el murmullo amenazador de miles de pasos avanzando sin pausa, a la desesperada, como un ejército de muertos vivientes, invade el aire.

—¿Y a qué esperas? ¡Pasa ya!

Xav niega con la cabeza.

—Aún no. Este búnker se construyó para proteger de bombardeos, pero no para camuflarse de infantería. —Se sorbe la nariz, reflexivo—. Cierra la puerta y yo la ocultaré con arena y ramaje.

—¡No pienso dejarte fuera! —asegura Alma, casi al borde de las lágrimas, pero con la convicción en la mirada.

—Yo tampoco pienso quedarme fuera —arguye él con una sonrisa algo forzada—. A los bichos todavía les falta un rato para llegar hasta aquí. Cubriré la entrada y cuando esté decente, te llamo y me abres cuatro dedos, los justos para que yo me cuele dentro. ¿De acuerdo?

Alma no había visto a su tío hablar jamás con tanta urgencia. Lo que dice tiene sentido. No quiere hacerle perder más tiempo: sacude la cabeza afirmativamente, le lanza un beso y cierra de inmediato el portón. Desde las profundidades del refugio se escapan algunos gritos involuntarios al escuchar el golpe. Los gritos del que se siente sepultado. Alma se queda sola, sentada en los escalones. Todo cabecilla, su padre incluido, debe permanecer abajo, donde se requiere del apoyo presencial del liderazgo.