6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Arzalia Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

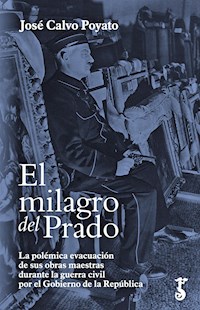

El estallido de la guerra civil no solo trastornó radicalmente la vida y destino de todos los españoles, sino que provocó un auténtico terremoto en el patrimonio histórico y artístico del país. Además de detallar los destrozos provocados por las propias acciones bélicas, el autor recuerda los incendios y desmanes que, en zona republicana, sufrieron las instituciones religiosas y se detiene en la oscura historia del Vita y las piezas del Museo Arqueológico. Sin embargo, El milagro del Prado se centra en la mayor amenaza para el patrimonio artístico español durante la guerra: la supervivencia de los más importantes cuadros del Museo del Prado, sacados durante meses y sometidos a unos riesgos innecesarios que podrían haber tenido un final trágico. Con su característico estilo ágil y directo, Calvo Poyato nos sitúa en el Madrid de comienzos de la guerra y nos sumerge en las vicisitudes a que quedó expuesto el que quizá sea el mayor tesoro español: las insustituibles piezas maestras del Prado. Una epopeya internacional —digna de una novela de aventuras— llena de intereses inconfesables, decisiones más que discutibles y reencuentros inesperados.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

José Calvo Poyato

EL MILAGRO DEL PRADO

La polémica evacuación de sus obras maestras durante la guerra civil por

El milagro del Prado

La polémica evacuación de sus obras maestras durante la guerra civil por el Gobierno de la República

© 2018, José Calvo Poyato

© 2018, Arzalia Ediciones, S.L.

Calle Zurbano, 85, 3º-1. 28003 Madrid

Diseño de cubierta: Diego Lara

Diseño interior y maquetación: Luis Brea

ISBN: 978-84-17241-22-3

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia,

A todos aquellos que a lo largo del tiempo

Prólogo

La preocupación por la conservación del patrimonio histórico artístico es muy antigua, pero cuando logra fuerza institucional es en el siglo xix. La llegada del Romanticismo significó, entre otras cosas, volver la vista hacia la Edad Media, una época del pasado que, desde que los tratadistas del Renacimiento la tacharon de bárbara y oscura, había caído en el descrédito y era despreciada. Ahora cobraba un sentido muy diferente para unos pueblos que, tras la agitación territorial que significaron las guerras napoleónicas, querían constituirse en naciones. Muchas zonas de Europa buscaban sus raíces en el pasado medieval.

En Francia, por ejemplo, se recuperaba Notre Dame de París. La vieja catedral gótica permaneció muy deteriorada durante los años que siguieron a la Revolución de 1789, llegando incluso a utilizarse como depósito de chatarra. Sus vitrales habían desaparecido y buena parte de las esculturas que decoraban su fachada habían sido destruidas o estaban mutiladas. La Edad Media en Francia fue puesta en valor por Víctor Hugo al publicar en 1831 Nuestra Señora de París. La novela provocó un fuerte impacto emocional en la sociedad francesa e impulsó las voces que reivindicaban la recuperación de la monumental catedral, como uno de los referentes de la Francia histórica. Poco después, en 1844, bajo la dirección de Viollet-le-Duc se iniciaba su restauración, que proporcionó al templo su aspecto actual, diferente del que tuvo en la Edad Media.

En España, aunque con cierto retraso —el Romanticismo no pudo eclosionar hasta la muerte de Fernando VII—, también se volvía la vista atrás y se dieron pasos, si bien muy cortos, en la valoración de los elementos artísticos del pasado. Ese proceso estuvo marcado por varias circunstancias, algunas de las cuales fueron específicas de nuestro país. En gran medida estuvo determinado por el importante papel jugado por la Iglesia en el desarrollo artístico. En España, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en Francia, donde el poder real marcó de forma importante la realidad artística del país, fue la Iglesia el principal cliente de arquitectos, escultores —en gran parte imagineros dedicados a la talla de vírgenes, santos y escenas de la Pasión de Cristo— y pintores. En los Países Bajos fue una poderosa burguesía la que fijó mayoritariamente las pautas estéticas de aquellos territorios.

El creciente «rechazo» a lo eclesiástico y clerical que marcó nuestra historia en el siglo xix vivirá uno de sus momentos culminantes durante la Segunda República y, en la zona controlada por los republicanos, durante la Guerra Civil. Dicha circunstancia hizo que las manifestaciones artísticas ligadas al mundo religioso español no fueran adecuadamente valoradas. Ese desprecio se manifestó de formas diferentes. Un ejemplo lo tenemos en los ataques a monasterios y conventos que se produjeron ya en las postrimerías del Antiguo Régimen. En Barcelona fueron incendiados varios monasterios en el verano de 1835[1], con la consiguiente destrucción de importantes elementos del patrimonio. Otro caso significativo lo encontramos en la conocida como Semana Trágica de Barcelona, en 1909, donde una protesta antimilitarista provocada por el embarco de reservistas, que fueron llamados nuevamente a filas para participar en la guerra del Rif, desembocó en una quema de establecimientos religiosos.

Con todo, la manifestación más importante de ese desinterés, en ocasiones un rechazo visceral, la tenemos en los acontecimientos que se produjeron como consecuencia de las desamortizaciones. La más importante de ellas fue la llevada a cabo por Mendizábal en 1836, que supuso la exclaustración de numerosas órdenes religiosas y el abandono de sus respectivos conventos y monasterios, aunque suele echarse menos cuenta de las que hubo con anterioridad, como la realizada por Godoy bajo el reinado de Carlos IV en los primeros años del siglo xix, la decretada durante el mandato de José I, en el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814), o la impulsada por el ala radical del liberalismo durante el Trienio Constitucional (1820-1823).

Hoy, las sedes de dos de las principales instituciones del Estado, la del Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, y la del Senado, en la plaza de la Marina, proceden de sendos establecimientos religiosos que pasaron a poder estatal en esas primeras desamortizaciones. El Congreso de los Diputados fue levantado sobre el antiguo convento del Espíritu Santo, perteneciente a la orden de clérigos menores, y el Senado, sobre el antiguo Colegio de la Encarnación que llevaban los agustinos.

La desamortización de Mendizábal es la que, sin duda, tuvo mayores efectos. Para el arte español significó una verdadera hecatombe y puso de manifiesto el escaso interés que con carácter general y, sobre todo, desde las instancias oficiales se tenía por el patrimonio artístico. Es significativo el poco aprecio que se hizo a los edificios religiosos, entre los que se encontraban joyas arquitectónicas que fueron referencia de determinadas épocas —caso de San Juan de los Reyes en Toledo o San Juan del Duero en Soria—, y al contenido que guardaban. Por el contrario, el interés despertado entre los compradores por las propiedades rústicas pertenecientes al clero, y que salieron a la venta al igual que los inmuebles, fue extraordinario. Los predios rústicos pasaron rápidamente a manos de particulares, mientras que los edificios, en la mayor parte de los casos —en Andalucía fue frecuente que grupos de vecinos constituyeran una sociedad para adquirir algunos de estos inmuebles y destinarlos a usos de carácter recreativo—, se convirtieron en patrimonio público. Las diferentes administraciones resolvieron algunas de las necesidades que exigía la configuración del nuevo modelo de Estado impulsado por el liberalismo con muchos de estos edificios. Fue sobre todo en Madrid y en las ciudades de mayor entidad donde existió esa demanda. No obstante, en otras ocasiones, sobre todo en localidades de menor relevancia —hemos citado dos casos particularmente significativos en Toledo y Soria—, no se supo qué hacer con los inmuebles. Permanecieron cerrados y abandonados durante años con una absoluta falta de interés por su conservación y padeciendo un creciente deterioro. En la actualidad las casas consistoriales de un número no pequeño de poblaciones donde hubo conventos desamortizados se encuentran ubicadas en antiguos establecimientos religiosos.

Las consecuencias de todo ello no se limitaron a los inmuebles. Se perdió una gran cantidad de archivos con valiosa documentación. También fue muy grave la pérdida de las bibliotecas, muchas de ellas vendidas al peso, cuando no saqueadas y expoliadas. Menor, aunque también relevante, fue el daño sufrido por las pinturas. En el campo de las imágenes el perjuicio resultó escaso, ya que muchas de estas piezas fueron trasladadas de los monasterios a los templos parroquiales, al estar vinculadas a cofradías. Hubo casos en que su destino fueron domicilios particulares.

La recuperación de la Edad Media auspiciada por el movimiento romántico debía incluir, en el caso de España, el arte musulmán. Sus manifestaciones artísticas, casi exclusivamente arquitectónicas, eran, sin embargo, consideradas testimonio de una época oscura de nuestra historia. El pasado que había de reivindicarse era el que hundía sus raíces en el mundo antiguo, principalmente ligado a la civilización romana y a los reinos cristianos surgidos en el norte peninsular para iniciar la Reconquista.

En 1858 se produjo un hecho accidental que tuvo un fuerte impacto emocional. En la localidad toledana de Guadamur fueron descubiertas, después de una fuerte tormenta, numerosas piezas de orfebrería visigoda labradas en oro y engastadas con piedras preciosas. Se trataba de un conjunto de cruces y coronas votivas. La asociación de Adolphe Hérouart, un francés que daba clase en la entonces Escuela Militar de Toledo, con José Navarro, uno de los grandes joyeros de la época —había confeccionado la corona de Isabel II y restaurado por encargo de la Real Academia de la Historia el conocido como Disco de Teodosio—, hizo que las valiosas piezas de orfebrería fueran vendidas en Francia. Las adquirió el Museo de Cluny[2].

Cuando en España se conoció la noticia de esa venta, al haber aparecido información de las obras en algunas publicaciones francesas, la prensa arremetió contra los políticos y se produjo un importante escándalo. Venía a sumarse a las denuncias de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, establecidas en 1844 para, con medios muy escasos, reunir los objetos valiosos y crear con ellos museos provinciales con el fin de intentar salvar el patrimonio artístico que había quedado abandonado tras la desamortización de Mendizábal.

El escándalo de las «joyas visigodas» ayudó a que se acelerase el plan de creación de un gran museo, como existía en otros países de Europa, donde conservar las piezas más valiosas del patrimonio histórico y artístico nacional. El proyecto de construir en el paseo de Recoletos un palacio que albergase la Biblioteca y los Museos Nacionales se ponía en marcha en 1862. En 1867 Isabel II firmaba el Real Decreto para la creación del Museo Arqueológico Nacional, que se inauguraba oficialmente en 1871, bajo el reinado de Amadeo I.

En la década de los setenta del siglo xix, tras el citado escándalo de las «joyas visigodas», se declararon monumentos nacionales las ruinas arqueológicas de Numancia y Sagunto. También se otorgó esa consideración a la Alhambra (1870), estableciéndose un sistema de protección para evitar que los visitantes continuaran arrancando azulejos y placas de estuco que se llevaban como recuerdo de su paso por el palacio de los nazaríes. Con todo, el destrozo que en la propia Granada sufrieron los testimonios de su pasado musulmán fue lamentable.

Pese a esas iniciativas, todavía a finales del siglo xix y a lo largo de las primeras décadas del xx las agresiones y los atentados contra el patrimonio artístico continuaron siendo frecuentes. Algunos de ellos fueron de extraordinaria gravedad. Tales acciones no eran debidas exclusivamente a explosiones de anticlericalismo ni resultado de la desidia o el desinterés sino a cuestiones meramente crematísticas. En 1905 salían de España las arcadas, columnas y piezas de ornamentación del patio del castillo-palacio de los Fajardo, en Vélez-Blanco, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura renacentista española. Tras ser vendido a un anticuario francés, el conjunto fue desmontado piedra a piedra y llevado a Francia, y después de pasar por diferentes manos, trasladado al otro lado del Atlántico, donde, armado y restaurado, acabaría convertido en una de las piezas más importantes de los famosos Cloisters del Metropolitan Museum de Nueva York.

Por esos años que marcaron el paso del siglo xix al xx también era frecuente que se vendieran a marchantes extranjeros cuadros de los grandes maestros españoles del Barroco o de Goya. Obras de arte que salían de España sin mayores problemas, provocando un empobrecimiento de nuestros bienes, como consecuencia de la falta de una legislación adecuada para proteger de forma conveniente los tesoros del patrimonio histórico artístico.

Será con la llegada de la Segunda República cuando cambie esa situación, gracias a la actividad desarrollada desde el Ministerio de Instrucción Pública por Fernando de los Ríos y sus colaboradores. Su labor no se redujo a otorgar la declaración de monumento nacional a numerosas obras, sino que la promulgación de la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Nacional, de 13 de mayo de 1933, supuso un verdadero hito en la legislación española sobre esta materia.

La defensa del patrimonio había alcanzado un considerable nivel de atención cuando se produjo la sublevación militar de julio de 1936, que daría lugar a una guerra que se prolongaría hasta los últimos días de marzo de 1939. Las consecuencias para el patrimonio de aquel conflicto fueron demoledoras. En parte, por los daños materiales generados por la propia contienda, pero también debido en gran medida a la anarquía y el caos —su duración fue muy diferente según los lugares— vividos en los territorios que permanecieron fieles al Gobierno de la República.

La política de protección del patrimonio a lo largo de aquellos duros años resultó distinta en las dos zonas en conflicto. En la España republicana se produjeron las mayores pérdidas: el grave expolio de los bienes de la Iglesia fue el resultado de la furia anticlerical que, como respuesta a la sublevación militar, se desató en las masas incontroladas. Como consecuencia de ello se quemaron centenares de iglesias, capillas, monasterios y diversos establecimientos religiosos, lo que supuso pérdidas irreparables, si bien muchos de esos templos y lugares tenían muy poco que ver con el patrimonio histórico artístico.

También la ira popular se cebó con edificios propiedad de aristócratas cuya destrucción trajo una notable merma patrimonial. Ocurrió, por ejemplo, con el madrileño Palacio de Liria, del duque de Alba, que fue rápidamente incautado por las milicias comunistas. Tras ser bombardeado por la aviación franquista, Rafael Alberti animó en verso a que los milicianos acudieran a él con «bombas incendiarias, dinamita y truenos»[3]. Con todo, estos ataques fueron mucho menos violentos que los padecidos por los bienes eclesiásticos.

En Madrid, las autoridades reaccionaron muy pronto. Se tomaron medidas de protección importantes y se pusieron en marcha iniciativas pedagógicas para evitar que continuara la destrucción de obras de arte, particularmente de carácter eclesiástico. Desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se impulsó la creación de organismos como la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico Artístico y posteriormente las juntas delegadas, que realizaron una encomiable labor.

En la España nacional la situación fue muy distinta, fundamentalmente por tres razones. La primera, no se produjo el descontrol que se vivió en la zona republicana y que, en algunos lugares, como en Barcelona, se prolongó durante prácticamente todo el tiempo que duró la contienda. Un férreo control militar se impuso desde el momento inicial. En segundo lugar, la Iglesia y sus miembros, a diferencia de lo que ocurría en la zona republicana, fueron respetados, al igual que su patrimonio. La Iglesia sería, desde el primer instante, un importante aliado de Franco, con el que colaboró aportando medios y su enorme influencia social. En tercer lugar, para los militares sublevados todo lo que no fuera ganar la guerra era secundario y a ello quedó todo subordinado. Las instituciones para la defensa del patrimonio surgieron muy tardíamente —por comparación con las iniciativas tomadas en la zona republicana—, y quizá pueda explicarse porque en la zona nacional no se cometieron los desmanes que sufrieron las obras de carácter religioso en el bando republicano. Hasta el 23 de diciembre de 1936 no se creó la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, que sería el organismo encargado de hacer cumplir lo que se había establecido en un decreto publicado pocos días antes por el que se prohibía, hasta nueva orden, la compraventa «de cuantos objetos muebles puedan tener un interés o valor artístico, arqueológico, paleontológico o histórico»y que establecía los requisitos para la venta por particulares de esa clase de objetos, «con el propósito de rescatar todos los que puedan proceder de saqueos y expoliaciones»[4]. Poco después, en enero de 1937, se creó el llamado Servicio Artístico de Vanguardia, y no será hasta abril de 1938 —ya muy avanzada la guerra— cuando cobre forma el Servicio del Patrimonio Artístico Nacional, con escasos medios y una influencia muy limitada. En la España nacional se implantó un modelo de dictadura militar de carácter tradicional y conservador que impuso la fórmula de un pensamiento único que no permitía desviación alguna. No deja de llamar la atención el hecho de que las órdenes dictadas para el uso y acceso a las bibliotecas públicas, también en 1938, mandaran facilitar el acceso a los libros, una vez que fueran expurgados, para «su prudente consulta y uso cuidadoso».

Los avatares, pues, de nuestra historia en los años transcurridos durante la Segunda República y la Guerra Civil determinaron pasos importantes desde el punto de vista legal en defensa del patrimonio histórico artístico, y también que una parte relevante del mismo viviera situaciones muy comprometidas por causas diversas que, en algunos casos, acabaron con la destrucción de conjuntos monumentales o valiosas piezas de orfebrería, pintura o escultura.

La pérdida de patrimonio no fue solo obra del radicalismo incendiario, también se produjo como consecuencia de decisiones políticas que dieron lugar a oscuras historias, como la que se vivió con el Vita, a la que tendremos ocasión de acercarnos en uno de los capítulos de este libro. A esas pérdidas hemos de añadir las situaciones de riesgo derivadas de la propia dinámica del conflicto bélico o de decisiones gubernativas, como el caso de la peripecia sufrida por los cuadros del Museo del Prado —objeto central de este trabajo—, cuyos traslados y las circunstancias de los mismos son dignos de una novela[5].

Una serie de interrogantes, ochenta años después de la salida de las obras del Prado, siguen planteándose en la actualidad, y tienen, cuando menos, una respuesta compleja. ¿Por qué tomó el Gobierno republicano una decisión tan grave como esa? ¿Qué había detrás de ella? ¿Por qué se pusieron en grave riesgo de forma consciente obras tan importantes? ¿Corrían las pinturas realmente el peligro que, según las autoridades republicanas, existía como consecuencia de los bombardeos de la aviación franquista? ¿Salvó aquella decisión los cuadros de una posible destrucción o, por el contrario, las obras más señeras conservadas en el Prado estuvieron expuestas a un riesgo innecesario? ¿La salida de las pinturas del Museo fue una maniobra política del Gobierno republicano de cara al exterior? ¿Las medidas adoptadas para proteger los cuadros durante los traslados y en los lugares donde estuvieron depositados fueron las adecuadas?

Como ocurre con tantos otros hechos referidos a la compleja coyuntura que significó aquella tragedia histórica, las interpretaciones que se han formulado a cuenta de la «peripecia artística» vivida por las obras maestras del Prado —éxodo y exilio lo ha denominado Colorado Castellany[6], uno de los mejores conocedores de la odisea vivida por las pinturas— han sido muy diferentes.

A lo largo de las páginas de este libro trataremos de acercarnos a unos acontecimientos que se encuentran íntimamente relacionados con la destrucción y, en su caso, conservación de nuestro patrimonio histórico artístico, y principalmente con la salida de los cuadros del Museo del Prado a partir del otoño de 1936 y su recorrido hasta que regresaron a Madrid casi cuatro años más tarde.

No nos ceñiremos exclusivamente a ese episodio que constituye su núcleo central. En nuestra opinión, para entender buena parte de lo ocurrido es necesario acercarnos al contexto político y a las graves tensiones en el enrarecido ambiente de esos años. Solo así es posible entender muchas de las vicisitudes vividas por el patrimonio artístico español. La obra que presentamos no solo pone de manifiesto que ese patrimonio sufrió graves pérdidas como resultado de los destrozos inherentes a toda contienda bélica. Además, tuvieron consecuencias muy graves las acciones de saqueo y vandalismo protagonizadas por grupos incontrolados, así como determinadas decisiones de carácter político que no encuentran fácil explicación desde la perspectiva de la protección de dichos bienes.

Finalizamos este prólogo señalando que, para conocer el desarrollo de los acontecimientos fundamentales, nos ha parecido interesante acercarnos al ambiente de Madrid en el año 1936. Ello situará al lector en los últimos meses de la Segunda República, antes del estallido de la guerra. Nos referimos, principalmente, a las semanas que transcurrieron entre las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936 y la rebelión militar iniciada por el general Franco el 17 de julio, que, al no triunfar, pero tampoco fracasar, derivó en una dura contienda que provocó pérdidas irreparables y cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, transcurridos más de ochenta años del comienzo de aquel conflicto.

Los españoles seguimos sentimentalmente afectados por una catástrofe que, además de la herida humana y social provocada por la crueldad que es moneda corriente en todas las guerras, pero particularmente en los conflictos civiles, retrasó el desarrollo económico del país durante más de dos décadas. Provocó carencias importantes en el conjunto de la población, que durante muchos años se vio sometida a estrictos racionamientos. Hizo recaer una brutal represión sobre los perdedores, así como un doloroso exilio, y mantuvo a España aislada internacionalmente hasta casi mediados de la década de los años cincuenta.

[1] Ardieron numerosos monasterios en Cataluña, entre ellos el de Ripoll o el de San Jerónimo de la Murtra.

[2] En la actualidad, seis de las nueve coronas compradas por el Museo de Cluny, entre ellas la de Recesvinto, pueden verse en el Museo Arqueológico Nacional, al haber sido devueltas a España, junto con la Dama de Elche y la conocida como Inmaculada «de Soult», en el año 1941.

[3]Vid. Javier TUSELL: «El patrimonio artístico español en tiempos de crisis», en Arte protegido: memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. (Edición al cuidado de Isabel Argerich y Judith Ara). Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, Madrid, 2003, página 21.

[4]Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico de la Provincia de Córdoba. Imprenta Provincial, Casa Socorro-Hospicio, Córdoba, s.f., página 3.

[5] Juan Carlos Arce escribió una novela, Los colores de la guerra (Planeta, Barcelona, 2002), cuyo argumento es la aventura vivida durante el conflicto civil por los cuadros del Museo del Prado.

[6] Arturo COLORADO CASTELLARY: Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Cátedra, Madrid, 2008.

1 La llegada del Frente Popular

Particularmente tenso resultaba el ambiente político y social que se respiraba en España desde que, a finales del año 1935, el presidente de la República decidía disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales. La fecha se fijaba para el 16 de febrero de 1936. La tensión se remontaba a algunos meses atrás y se había intensificado cuando se produjo la entrada en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux de varios ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la coalición electoral que, liderada por José María Gil Robles, había resultado más votada en las elecciones de noviembre de 1933. La presencia de cedistas en el Gobierno hizo aumentar la crispación de los sectores más radicales de la izquierda, donde la CEDA y su dirigente eran tachados de fascistas y acusados de conspirar para conseguir la restauración de la monarquía.

La respuesta a la formación del nuevo Gobierno fue la convocatoria por parte de la UGT y el PSOE de una huelga general revolucionaria, al considerar Francisco Largo Caballero que aquello constituía una «provocación reaccionaria». Esa huelga dio lugar a la conocida como Revolución de octubre de 1934 y vivió sus momentos más graves en Asturias, donde únicamente la intervención del ejército —fueron trasladadas tropas desde África— pudo reducir el levantamiento minero en las cuencas carboníferas.

Por los mismos días que se iniciaban los sucesos de Asturias, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, aprovechaba la crisis gubernamental para proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Argumentaba que la derecha, a la que calificaba de fuerza «monarquizante y fascista», había asaltado el poder para acabar con la República e invitaba a los dirigentes partidarios de dicho régimen a establecer en Barcelona la capital de esa república[7]. El Gobierno ordenó al capitán general de Cataluña, Domingo Batet, la detención de Companys y de sus consejeros, que fueron encarcelados en el buque Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona, donde permanecieron hasta que, a comienzos de 1935, fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid.

En octubre de 1935 salió a la luz pública el conocido como escándalo del estraperlo[8], que afectaba gravemente al Partido Radical, a cuya cabeza se encontraba Lerroux. La situación política se complicó y Gil Robles, que lideraba el grupo de las Cortes de cuyo apoyo dependía la supervivencia gubernamental, dudó de la conveniencia de mantenerlo.

Poco después, el Gobierno se veía sacudido por un nuevo escándalo, el denominado asunto Nombela, que enturbió aún más las cosas. Antonio Nombela era un funcionario que denunció un caso de corrupción ligado a la administración colonial en Guinea Ecuatorial[9]. Este nuevo affaire dio a Gil Robles un argumento para retirar su apoyo al Gobierno de coalición de la CEDA con los radicales y plantear al presidente de la República que, en su condición de jefe de la minoría parlamentaria más numerosa, lo propusiese para encabezar un nuevo gabinete. Niceto Alcalá-Zamora se negó, aduciendo que la CEDA, pese a haber sido la lista más votada en las elecciones de noviembre de 1933 y haber obtenido mayor número de escaños, no había proclamado su fidelidad a la República. Tras un intento fallido de configurar un Gobierno con Portela Valladares, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

La radicalización de las posiciones en amplios sectores de la izquierda y la derecha, con el consiguiente deterioro del centro político, caracterizó la campaña electoral. Los partidos de izquierda, en un intento de evitar una derrota como la sufrida en noviembre de 1933, configuraron el denominado Frente Popular, en el que se agrupaban el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista, fundado en vísperas de las elecciones y formado por comunistas enfrentados a los planteamientos estalinistas y al discurso de Moscú. Por su parte, la CEDA continuaba agrupando a los partidos de derechas, con Gil Robles a la cabeza, aunque también se presentaban fuera de ella otras formaciones como Renovación Española o la Comunión Tradicionalista.

La aparición de los llamados frentes populares en el marco de la política europea de aquellos años fue una consecuencia de los nuevos planteamientos aprobados por la Internacional Comunista. Estaban impulsados desde Moscú, fundamentalmente para fortalecer a los partidos comunistas en los países de Europa Occidental, muy débiles en algunos de ellos, como en el caso de España, y tenían también el propósito de frenar el crecimiento de los movimientos totalitarios que habían alcanzado el poder en Italia y Alemania, y contaban con importantes ramificaciones en otros países del entorno.