20,99 €

Mehr erfahren.

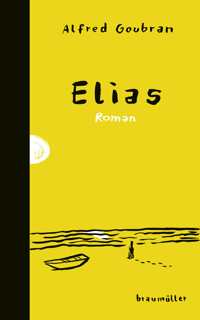

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ich werde diesen Ort immer als Fluchtort im Gedächtnis behalten. Wie man ein Geheimnis bewahrt. Schon zu wissen, daß es diesen Ort wirklich gibt und daß man dort einmal gewesen ist, beruhigt. Brasilien. Das Land der Zukunft, wie es Stefan Zweig einmal genannt hat. Mit zwölftausendfünfhundert Dollar in der Tasche will Elias hier sein Glück versuchen. Er lässt das geplante Drogengeschäft in Salvador da Bahia platzen, dringt stattdessen immer weiter in das schwarze Herz Brasiliens vor, in die Geschichte des Landes, die tiefen Spuren, die der Kolonialismus hinterlassen hat. Er begegnet den schillerndsten Charakteren, Auswanderern, Prostituierten, Priesterinnen, und findet sich, alles in allem, in einer Kultur wieder, die in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit sein bisheriges Weltbild infrage stellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2024

© 2024 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Covergestaltung: Nicolas Mahler

Lektorat: Anita Luttenberger

Dank an Melanie Strasser für die Überprüfung der portugiesischen Passagen

ISBN E-BOOK: 978-3-99200-367-9

Inhalt

Impressum

*

I

Die Schildkröten

Porto Seguro

Passage

II

Avenida

Die Bucht Aller Heiligen

Caramuru

Porto da Barra

Laurins Höhle

Paris

Excelsior

III

Belo Horizonte

Ouro Preto

Sete Lagoas

*

Der Herr erhörte die Stimme

des Elias und die Seele kehrte

wieder in das Kind zurück

und es wurde lebendig.

1. Könige, 17:22

I

Die Schildkröten

„Profundo.“

„Am Meeresgrund?“

„Si.“

„Profundo?“

„Si, si, profundo.“

Der Junge lacht. Im Rücken das Meer. Er schlägt mit seinem Stöckchen aufs Wasser. Die andere Hand zeigt zum Himmel, die Blütenfinger greifen ins Leere. Mole und Kirchplatz sind menschenleer, die Feuer im Leuchtturm erloschen. Zwischen den Fischerbooten sind große Netze aufgespannt. Zwei Urubus stolzieren behäbig die Flutlinie entlang, tauchen von Zeit zu Zeit ihre schrundigen Hälse und Köpfe in Haufen von Seegras und Tang. Das Eingangstor der Kirche steht offen. Ein nachtdunkler Innenraum. Das Portal ist mit roten und blauen Bastbändern geschmückt.

Der Junge hat aufgehört mit dem Stöckchen aufs Wasser zu schlagen. Klein und spitz ist sein Gesicht, verschmitzt und verschlossen. Sanft schaukeln die Wellen seinen bronzenen Torso, tragen ihn dem Ufer zu. Aus dem zurückflutenden Meer tauchen nach und nach die höckerigen Rücken der Schildkröten auf. Der Junge wartet, bis das Wasser kaum noch seine Zehen bedeckt, dann hebt er das Stöckchen und treibt die stummen Tiere wie Kühe an Land. Mehr als ein Dutzend müssen es sein, die jetzt im Nebenraum eingepfercht sind. Ihre Schilde scheuern an den Wänden, ihre Krallen schleifen über den Steinboden. Manchmal ist auch ein Flüstern oder Zischen zu hören. Und immer wieder ein Pochen, merkwürdig hohl und pulsierend. Lauter werdend im Nachklang. Das Pochen wird schwächer, wenn er sich darauf konzentriert, stärker, wenn seine Aufmerksamkeit nachläßt.

Ansatzlos kommt der Schmerz.

Jetzt, sagt der Schmerz. Jetzt. – Und … sagt der Schmerz, aber es ist nur die Angst, die sich seine Stimme leiht. Mit der Zungenspitze tastet er nach dem lockeren Zahn, bewegt ihn leicht zu den Seiten hin. Kleine, kreisende Bewegungen. Kleine, kreisende Gedanken. … Dann ist der Schmerz wieder da – heftiger, heller, unabweisbar. Elias bleibt liegen, hält es aus. Das Zimmer ist stockfinster. Er schwitzt, hält sich die Wange. Sein Kopf ist ganz heiß.

„Tartaruga“, flüstert er, als wäre es ein Fluch. Versucht, sich an den Traum zu erinnern, in den Traum hinüberzugehen, doch erneut kommt der Schmerz, gewinnt das Pochen an Dringlichkeit, wird lauter, zerreißt das Gewebe der flüchtigen Bilder. Ein Ausweichen ist nicht möglich. Ein Standhalten auch nicht.

Er taucht wieder hoch, nach Atem ringend, dann ist die Angst in ihm. Uferlos. Mit einem Ruck richtet er sich auf, springt aus dem Bett, zieht sich an. Hose und T-Shirt. Schuhe. Der Paß … Das Geld … Er schnallt den Geldgürtel um, während er mit Storchenschritten durch den finsteren Flur stolpert. Draußen ist der Himmel weit. Über der mannshohen Mauer, die sich der Straße entlang zieht, die Kuppen der Häuser. Schildkrötenhäuser. Dorthin würde er jetzt gern gehen. Zu den Häusern. Und dann weiter in das Land hinaus … Doch als der Schmerz wiederkommt, läuft er nur schnell und gebückt die breite Seitenstraße hinunter, die zum Strand führt. An der Gabelung zur Hauptstraße bleibt er stehen. Stampft mit dem Fuß auf. Gegen den Schmerz. Irgendwo bellt ein Hund. Der Mond steht unverhüllt. Sein Silberlicht ergießt sich wie Bleiche zwischen die Häuserschatten. … Vielleicht, daß bei der Bushaltestelle noch Leute sind, im Restaurant oder im Miramar …

Er läuft weiter, hält sich in der Mitte der Straße, fern von den Schatten. Schon von weitem kann er sehen, daß der Hauptplatz finster und verlassen ist. Kein Mensch weit und breit. Es muß lange nach Mitternacht sein. Vor der Kirche am Steinbrunnen wäscht er sich vorsichtig das Gesicht, betastet die geschwollene Wange, taucht dann den ganzen Kopf unter.

Der Kirche gegenüber befindet sich der kleine Hafen, nicht viel mehr als ein Sandstrand, auf dem ein paar Fischerboote liegen. Die bunten Fischerboote. Er zieht die Schuhe aus. Der Sand ist feucht und kalt. Er läuft zwischen den Booten hin und her, wenn der Schmerz kommt, nur nicht stehenbleiben. Er wird sich morgen Schnaps kaufen. Zwei Flaschen. Wie Heinz das gemacht hat. Ist ganz ruhig dagesessen. Hat kein Schmerzmittel genommen. Und die Flaschen im Laufe des Abends ausgetrunken. Ist aufgestanden, ohne ein Wort zu sagen, und ins Bett gefallen. Doch auch das Laufen nützt nichts. Er spürt, wie er schwächer wird, und eine ganz kindische Reue ergreift ihn. Weinen möchte er. Aufgeben. Aber er preßt keine Träne heraus. Er fällt auf die Knie, legt sich in den Sand, zieht die Beine an, rollt sich ein, schlingt die Arme um den Körper. Die Schildkröten. Ihr Leid wirft keine Schatten. Der Junge. Der Traum … Fortgehen. Aber was nützt das, wenn der Schmerz in einem ist … Wenn man selbst der Schmerz ist …

Als er aufwacht (hat er geschlafen?), ist es noch dunkel. Seine Kleider sind feucht, die Haare naß. Er sucht nach den Schuhen … tastet nach dem Geldgürtel. Benommen steht er auf.

Der Rückweg scheint kürzer. Immer.

Wieder im Zimmer läßt er sich mit Kleidern und Schuhen ins Bett fallen, rollt sich in das dünne Laken, zieht es über den Kopf und schließt die Augen.

Die Schildkröten …

Die Schildkröten schlafen jetzt.

*

Das Haus gleicht in seinem Aufbau einem Pferdestall. Der Flur ist die Stallgasse, aus der man direkt in die Zimmer tritt. Menschenkoben, fensterlos, zwei an jeder Seite des Ganges, am Kopfende der Waschraum mit der Toilette. Die einzelnen Zimmer sind durch hohe Zwischenwände voneinander getrennt. Ein Holzschrank ohne Türen, ein Eisenrohrbett, eine Schaumgummimatratze sind das einzige Mobiliar. Ein Plafond fehlt ganz. Er hatte es erst bemerkt, als er schon im Bett gelegen war. Obwohl von der langen Busfahrt müde, war er noch eine Weile wach gelegen und hatte in das Gebälk des Dachstuhls hinaufgestarrt. Er war andere Räume gewöhnt. Mit einem Fenster vielleicht, das man öffnen kann, und mit Türschlössern, die funktionieren. Dafür hatte ihn niemand nach seinem Paß gefragt oder einen Meldezettel ausfüllen lassen. Der Luxus eines Waschbeckens kostet einen Dollar mehr am Tag, aber er hätte auch zwei bezahlt, um nicht gleich nach dem Aufstehen in den Waschraum zu müssen. Dort und im Flur sind alle Glühbirnen ausgebrannt. Pousada nennt man solche Unterkünfte hier, das heißt übersetzt (er hatte nachgeschlagen): Herberge.

Etwas, das es dort, wo er herkommt, schon lange nicht mehr gibt.

Die Laken sind voller Sand. Er zieht sie ab, wirft sie auf den Haufen mit den feuchten Kleidern, wäscht Gesicht und Hände, befühlt die Wange. Sie ist geschwollen, und das Gewebe unter der gespannten Haut fühlt sich weich und wässrig an. Vorsichtig spült er mit etwas Leitungswasser den Mund aus, zieht sich an, stopft den Leinenbeutel mit dem Paß vorne unter die Hose, darüber das Hemd, zupft es wieder heraus, bis es in einem Bausch locker über den Bund fällt. Die Schuhe sind immer noch feucht. Er fährt sich mit den zum Kamm gespreizten Fingern mehrmals durch die Haare und verläßt das Zimmer.

Der Junge sitzt auf der Veranda, die Beine offen, einen Fuß auf dem Boden, den anderen auf das Geländer gestützt. Schaut hinaus in den Regen. Ab und zu wippt sein Fuß, schlägt irgendeinen Takt.

„Kaffee?“

Der Junge sieht ihn an. Wie an der Schnur gezogen, öffnet sich sein breiter Mund, zaubert ein Grinsen in sein Gesicht, die Lippen so weit zurückgeschoben, daß man das Zahnfleisch sieht. Alles ist groß an diesem Gesicht: der Mund, die hohe Stirn, die Zähne, die Augen, selbst die Ohren. Nur die Nase fehlt. Der Knorpel ist halb weggefressen, der Stumpf ein kurzer, in der Mitte entzweigeschnittener Trichter. Darunter, zwischen Stumpf und Oberlippe: ein Lappen vernarbtes Fleisch, purpurn schimmernd, bräunlich an den Rändern.

„Café?“, wiederholt er matt.

Der Junge klappt den Mund zu, nimmt den Fuß vom Geländer.

„Café?“

Elias nickt. Macht dem Jungen Platz. Läßt sich in den Korbstuhl fallen.

Der Kaffee wird helfen …

Mühelos fällt der Regen, fast unsichtbar. Elias legt den Arm aufs Geländer, schaut in den Nachmittag hinaus. Die lehmige Straße. In den Fahrspuren steht das Wasser. Die graue Mauer, fleckig vor Feuchte. Die naßglänzenden Ziegelfarben der Dächer. Schachtelhäuser. Palmenköpfe … Die Wassergeräusche lullen ihn ein, das Tropfen und Plätschern um ihn herum. Er lehnt sich zurück, schließt die Augen, dreht den Kopf, daß es in den Halswirbeln knirscht, läßt ihn kreisen, legt das Kinn an die Brust, rutscht langsam nach vor, hakt sich mit den Füßen am Geländer ein, umklammert die Armlehnen und stemmt sich mit den Fersen gegen den Boden. Der Stuhl kippt langsam nach hinten, er streckt die Beine durch, spannt die Gesäßmuskeln an, macht den Rücken steif. Sein Kopf nickt über die Lehne, er öffnet die Augen und schaut das Bild einer alten Frau, die im dämmrigen Flur kopfüber aus dem nachtschwarzen Boden wächst. Eine Marienfigur im stillen Seitentrakt einer graulichtigen Kirche. Das Tablett mit beiden Händen hochhaltend, scheint sie auf ihn zu warten. Er hört die näher kommenden Schritte. Doch das Bild bleibt unbewegt, die Erscheinung wie eingefroren.

Dann setzt das Geräusch des Regens wieder ein, die Gestalt rückt nach vor, Elias knickt in den Hüften ein, rutscht in dem Stuhl nach unten, hakt die Füße aus dem Geländer, nützt den Schwung, drückt sich an den Armlehnen hoch und kommt, durchaus nicht unelegant, zwischen Geländer und Korbstuhl zu stehen, dreht sich, macht einen Ausfallschritt und nimmt der Alten das Tablett aus den Händen, sagt Obrigado, Obrigado, nickt dazu, schaut ihr nicht ins Gesicht und stellt das Tablett auf den Boden. Die Alte schlurft wortlos davon.

Elias löffelt Zucker in den Kaffee, rührt um, hält das warme Glas in den Händen. Wahrscheinlich Nescafé. Oder Kaffee-Ersatz. Einbrenn aus Maniokmehl (er hatte davon gelesen) … Obwohl: Maniok … was soll das sein … – Muckefuck, hatte seine Großmutter gesagt. So nannte man den Kaffee-Ersatz nach dem Krieg. Muckefuck … Er muß grinsen, nippt an dem Glas, den Blick an der Mauer. Das Schlucken fällt ihm schwer. Er trinkt umständlich, versucht, jede Berührung mit der wunden Stelle in seinem Mund zu vermeiden. Wie ein alter Mann, denkt Elias. Eine Schnabeltasse vielleicht … Er erinnert das Krankenhaus, den alten Mann, der die meiste Zeit vor dem großen Panoramafenster gestanden hatte, sein Herbstgesicht den fernen Bergen zugewandt. Ein Hüne von einem Mann, an den Schultern schon etwas rund, der Patientenkittel hinten offen, geschlitzt, die Strümpfe bis zu den Knien hochgezogen, die glänzenden Kunstlederpantoffeln … (Elias’ Mutter hatte ihm auch so ein Paar mitgebracht). Ein Achtbettzimmer. Die Schicksalsgemeinschaft der Patienten. Matrosen im Bauch eines Schiffes. Von den anderen ist ihm nur noch der kleine Kosake in Erinnerung geblieben, der den ganzen Tag Zahlen und Formeln in ein Notizbuch schrieb. Ist nach dem Krieg hiergeblieben, hat auf einem Bauernhof Zuflucht und Arbeit als Knecht gefunden. „Und woher kommen Sie?“, lautete die Standardfrage der visitierenden Turnusärzte.

„Aus Pörtschach“, seine Antwort, die jede weitere Anbiederung unterband.

Der alte Mann hatte die ganze Zeit aus den Fenstern gestarrt, auch wenn er im Bett lag, hatte sich mit niemandem unterhalten, keine Zeitung gelesen oder Radio gehört. Er ignorierte die Fragen der Ärzte und war bei den Schwestern fügsam. Elias, der so schnell wie möglich das Krankenhaus wieder verlassen wollte, drehte, gestützt auf den fahrbaren Metallständer mit den Infusionsflaschen, so oft er konnte, seine Runden durch die Station. Den Gang hinunter, an den Waschräumen vorbei bis zum Schwesternzimmer, den ganzen Weg zurück und eine Ehrenrunde im Zimmer. Gehübungen sollten das sein, die er sich selbst verordnet hatte, beschwerliche erste Schritte. Den Ärzten vertraute er nicht, auch wenn sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatten. Für die Schmerzen nach der Operation wußten sie keine Erklärung. Die Nachtschwester, als er nach Schmerzmitteln verlangte, hatte ihm ein Placebo gegeben. Sie hätte ihn auch ohrfeigen können … Und als er am nächsten Tag immer noch insistierte und den Stationsarzt zu sprechen wünschte, meinte der nur:

„Wahrscheinlich ein Hämatom an der Operationsnarbe, das kommt vor, das verschwindet nach ein paar Tagen von selbst …“

„Und wenn nicht?“

„Ein Abszeß vielleicht … aber das ist unwahrscheinlich.“

„Ist das gefährlich?“

„Ein Abszeß? Ja, das wäre ein Problem … aber wie gesagt: Es ist unwahrscheinlich …“

Elias konnte nicht viel mehr tun, als sich nach den Symptomen zu erkundigen, für den Fall, daß es sich um einen Abszeß handelte, und verließ am nächsten Tag das Spital auf Revers. Seine Mutter mußte ihn im Rollstuhl bis zum Ausgang karren. Der Arzt hatte darauf bestanden.

Einmal, während seiner Gehübungen, es muß am letzten oder vorletzten Tag gewesen sein, hat ihn der alte Mann angesprochen: Höflich, mit dieser selbstgeglaubten über Generationen eingewachsenen Landbubenbescheidenheit.

„Bittschön“, hat er gesagt, „Bittschön“ und von Elias die Namen der Berggipfel und Gebirgszüge erfragen wollen, auf die er abwechselnd zeigte. Elias hat ihm nicht weiterhelfen können, und ein Gespräch über etwas anderes war mit ihm nicht möglich gewesen. Ein Berggipfel nach dem anderen. „Bittschön …“ Almwiesen und Täler. Ja. Natur. Ja. „Bittschön“ … Vielleicht, daß man glaubt, wenn man nur lange genug vor Gipfelkreuzen und Steinmännchen gestanden hat, das sei etwas. Hat man sich als Kreuz den Berg hinaufgetragen … auch eine Leistung. Achttausend, viertausend … dreitausend Meter Natur, vom Meeresspiegel aus gemessen, dreitausend Meter Natur unter sich, und dann schlägt man das Kreuz in den Gipfel wie einen Nagel, weil man den Berg bezwungen hat, und die Wälder und Seen hat man bezwungen und die Steilwand und den Nord- und den Südhang und natürlich sich selbst, weil man ja auch Natur ist … dreitausend Meter über dem Meeresspiegel … Und dann ißt man in einer Almhütte Speck und trinkt Schnaps und ist selbst so etwas wie ein Berg und Moos und das klare kalte Wasser der Gebirgsbäche und ein Baum über der Baumgrenze … ein Naturbursche eben. Und dann kommt die Krankheit, und ehe man sich versieht, steht man im Spitalskittel vorm Fenster und stiert auf die Berge und schneebedeckten Gipfel, deren Namen einem nicht einfallen wollen, als hätte man mit der Gesundheit auch das Gedächtnis verloren, das Naturburschengedächtnis. Dafür erinnert sich uns jetzt das Namenlose … und dann wird uns die Natur unheimlich, und wir uns selbst, und die Natur selbst erinnert sich uns in ihrer Namenslosigkeit und daß die Natur nichts ist, das man bezwingen kann, sondern, daß man der Natur ausgeliefert ist, von allem Anfang an, daß die Natur anonym und gesetzlos ist … Und trotzdem – und das war das Schlimmste – gibt es das Urteil. Das Urteil, das man nicht kennt und das man in sich trägt. Das Gesetzte. Nicht das Gesetz. Der Satz. Nicht das Wort. Die Konsequenz des Gelebten. Bittschön. Auch das ist Natur: Daß man gegen eine Wand läuft. Daß man an ein Ende kommt … Und hofft, daß man noch ein wenig länger bleiben darf, mehr ist als ein löchriges, karieszerfressenes Stück Zahn oder ein entzündeter Blinddarm, mehr ist als ein Herzinfarkt oder eine Thrombose – im Prinzip (und das war Elias’ Aberglaube): Daß man in die nächste Runde kommt, auch wenn man nicht weiß, warum und weshalb und wodurch man es sich verdient hätte (und andere nicht). Und andere nicht …

Er stellt das leere Glas zurück auf das Tablett (niemand wird kommen, um ihm ein zweites anzubieten), legt die Füße aufs Geländer, schließt die Augen: Die Straße ist ein lehmiger Fluß. Eines der Fischerboote vom Strand taucht oben am Hügel auf, treibt träge durch den Canyon der Rohbauten. Stromaufwärts. Das Wasser wie Milchkaffee. Wolken von Schmetterlingen an den Ufern …

*

Ihn friert.

Der Wind treibt Schleier von Regen übers Land. Himmelsschraffen. Geisterschiffe, die Nebelsegel in Fetzen …

Der Schlaf hat Elias nicht erfrischt.

Er streckt sich, steht auf, tapst mit ausgestreckten Armen durch den dunklen Flur zurück zu seinem Zimmer. Das Bett ist gemacht. Mit frischen Laken überzogen. Hose und T-Shirt liegen auf einem Stoß am Fußende des Bettes. Daneben die Unterwäsche, zwei dunkle Knäuel Socken … Mechanisch greift er nach den Kleidern – sie sind immer noch feucht –, legt sie in den offenen Schrank.

Er nimmt das Wörterbuch aus der Reisetasche. Als er aufsteht, schwindelt ihn. Wann hast du zuletzt etwas gegessen? Seine Beine zittern. Er drückt das Wörterbuch gegen den Bauch, lehnt sich gegen die Wand.

Später spült er sich mit etwas Wasser den Mund aus. Mit dem Zeigefinger massiert er behutsam das Zahnfleisch. Seine Zahnbürste hat er in dem Hotel in Rio liegengelassen … gleich beim Busbahnhof. Rodoviária. Ein rotes Plüschbett und eine Klimaanlage. Die mit weißen und roten Oleanderbüschen gesäumte Straße vor den Fenstern, der Jacarandabaum neben dem Eingang (er hatte den Portier nach dem Namen des Baumes gefragt), die knochenfarbenen Äste unter dem Überhang der lila Blüten … Das Zahnfleisch an seinem rechten Unterkiefer ist geschwollen. Er tastet die Stelle vorsichtig ab, findet eine kleine Erhebung unter dem Schneidezahn. Eine Fistel vielleicht … Er drückt leicht dagegen. Es tut nicht weh. Gern hätte er jetzt einen Spiegel … Er spült den Mund aus, nimmt die Jacke vom Haken, steckt das Wörterbuch ein und verläßt das Zimmer.

Er darf nicht vergessen, Schnaps zu kaufen …

Der Junge lümmelt auf dem Stuhl, starrt ihn an. Grußlos und abschätzend läßt er ihn näher kommen. Was er wohl sieht? Die Augen groß und völlig ausdruckslos. Daneben die Alte: An die Hausmauer gelehnt, auf einer Hängematte aus blauem Segeltuch, die Beine angezogen, die Hände im Schoß, den Blick über der Straße. Der Regen hat aufgehört. Die Füße der Alten berühren kaum den Boden. Er nickt den beiden im Vorbeigehen zu und tritt über ein schmales Holzbrett auf die Straße hinaus. Seine Schuhe versinken im Schlick. Der Junge grinst. Die Alte sieht ihn abwartend an. Elias ignoriert beide, dreht sich nicht um. Stapft mißmutig die Straße entlang. Wo er auch hintritt, zerfließt der Boden zu Brei. Mit drei großen Sprüngen quert er eine Pfütze. Das Wasser ist nicht tief, näßt ihm nur die Schuhspitzen. Dann ist er außer Sichtweite der beiden. Vor ihm die Hauptstraße. Nach links führt sie zur Bundesstraße hinauf. Von dort ist er gekommen. Mit dem Bus. Nachts. Städte und Landschaften im Gepäck, namenlose Orte …

Unten am Hauptplatz flammen die Straßenlampen auf. Flecken von Blaßorange tanzen in den Ästen der castanha. An ihren Stamm gelehnt: Ein Reisebus, die Gepäckklappe offen, ein Grüppchen Reisender, undeutliche Schatten, auf diese Entfernung hin, Köpfe, Arme und Beine in die Kontur des Ensembles eingeschmolzen.

Aus dem Brunnenfries vor der Kirche staunen ihn zwei pausbäckige Engel an, die Gesichter halb durch den Stein gedrückt, schwarze Eisenrohre in den Mündern. „Gringo“, flüstern sie. „Gringo“, und blasen ihre Backen auf.

„Ja“, sagt Elias (oder seine Schilddrüse oder irgendein Knöchelchen in ihm, das für die Widerrede in der lautlosen Sprache der Dinge zuständig ist), „ja das bin ich wirklich: Ein Gringo. Holzfrau und Clownsgesicht: Macht Platz! Hier kommt der goldene Europide! – In den Adern das flüssige Gold der Kolonien, das Mark der Völker, die er vernichtet hat in seinen Knochen. Hier kommt die reinrassige Verdrängungsgestalt. Der homo technicus. Der Industriefortsatz. Die Zivilisationsprothese. Die Katastrophe, die von der Katastrophe nichts weiß! – Gebt ihm, was Ihr habt! Gebt ihm Eure Frauen, Eure Lieder, gebt ihm Eure Arbeitskraft – das ist doch nichts … Ich bitte Euch! Als ob das etwas wäre! Was habt Ihr zu verlieren? Habenichtse seid Ihr! Schildhüttenarchitekten, Grasfresser, Wald- und Wurzelvolk … Der goldene Europide aber, das ist eine Fabrik, das ist die Wirtschaft, und die Weltbank, die Gesundheit und der Komfort. Ich bin ein Auto mit Airbag, ich bin der große Kühlschrank und die Waschmaschine, ich bin die Mehrwertsteuer und die Alpen, ich bin der Schnee, der aus den Schneekanonen in Euren Urwald donnert, ich bin ein Flugzeug, eine Rakete, ein Akkuschrauber und in jedem Fall etwas, dasfunktioniert. Im Gegensatz zu Euch, Ihr Barfüßigen – nicht einmal Schuhe habt Ihr für alle, nicht einmal sauberes Wasser! Urnen voll Kot seid Ihr, Blütenstaub auf den Flüssen, alt geworden in kindischer Unbekümmertheit, aus der Zeit gefallen, überholt und überkommen.

Ich aber bin die Gegenwart. Ich bin die Ware und der Profit. Ich bin die europäische Ödnis, die über Euch gekommen ist, an der Ihr Euch nicht sattsehen könnt. Und wenn Ihr mir in die Augen blickt und statt der Pupillen und dem Augenweiß nur Geld und Dollars seht, dann ist das nicht Eure Schuld, denn lieber seht Ihr Geld, wo keines ist, als daß Ihr diese toten Augen schaut. Und wenn einer wie ich Eure Frauen verschmäht, Eure Kinder und Eure Bedürftigkeit, dann kommt und brecht ihm die Goldzähne aus dem Maul, ich bin es gewöhnt, ich habe es selbst nicht anders gemacht. Ich bin ein Gringo, der goldene Europide, die lang verkündete Wunschgestalt …“

Da lachen die Engel, lachen mit zusammengebissenen Zähnen, damit ihnen die Eisenrohre nicht aus dem Mund fallen. Vom Strand ertönt das trockene Klatschen der Palmblätter. Eine Windbö kommt auf. Elias spuckt in den mit Regenwasser gefüllten Steintrog. Bilder blitzen darin auf, Schemen, die sich über sein Spiegelbild legen. Ein kleines Tier huscht über seinen Nacken. Unwillkürlich zieht er den Kopf ein, klammert sich an die Brunneneinfassung …

Er muß Schnaps kaufen … Goldener Europide … Und eine Zahnbürste.

*

Als er zum Hauptplatz kommt, ist es schon dunkel. Die Menschen vor dem Bus sind verschwunden, die Ladeklappe ist geschlossen. Ein paar Tische und Stühle sind aufgestellt. Sie gehören zum Miramar, das eigentlich nur eine Jahrmarktsbude ist, ein Holzbrett als Theke, ein schmaler Gang zwischen Kühlschrank und Tür, an der Rückwand Regale mit Gläsern und Flaschen, ganz oben der Schnaps: Cachaça. Ausgebleichte Kräuter und farnähnliches Immergrün. Flaschenaquarien. Gestern hat er einen jungen Mann beim Auffüllen der Flaschen beobachtet, wie er, über einen ölverschmierten Plastikkanister gebeugt, zuerst den Alkohol angesaugt, dann den Schlauch am Ende mit Daumen und Zeigefinger abgeklemmt und in eine Flaschenöffnung gesteckt hat und so von einer Flasche zur nächsten gewandert ist, bis alle aufgefüllt waren.

Elias stellt sich an den Tresen.

Die „Bar“ ist in helles Neonlicht getaucht, das zu den Wänden hin grünlich versickert. Dicke Knoblauchzöpfe rahmen ein Poster über dem Kühlschrank, Leuchtturm und Meer, in der anderen Ecke leidet ein blutüberströmter Jesus am Kreuz. Wechselt man den Blickwinkel, schlägt er plötzlich die Augen auf. Augen sind das, die einem überallhin folgen. Graphisches Hexenwerk. Darüber ein getrockneter Mistelzweig. In Griffweite: Ein Korb Limetten.

Der Mulatte lehnt am Kühlschrank und lauscht andächtig und abwesend der aufgeregten Stimme eines Predigers oder Sportkommentators, die aus dem kleinen Transistorradio in seiner Hand unverständliche Worte krächzt, das dünne Stimmchen atemlos, ständig bedroht und überlagert vom Rauschen und Zischen statischer Störungen, ein elektrisches Flüstern, aus dem es spricht wie weiland Jehova aus der Gewitterwolke.

„Olá“, sagt Elias freundlich.

Und als keine Antwort kommt: „Há café?“

„Café?“, echot der Mulatte und sieht ihn fragend an. Wie groß er ist. Ein Riese in dem engen Kabuff. Das kükengelbe Radio krächzt dumpf in seiner geschlossenen Hand.

„Si.“

Der Riese greift nach der Thermoskanne. Elias dreht den Kopf, blickt zur castanha hin. Mit so einem Bus ist er gekommen: weiß, mit grauen Streifen und der Aufschrift Aguia Brancaan den Seiten. Ein guter Bus. Vollklimatisiert, getönte Scheiben, Toilette, bequeme Polstersitze … eigentlich hatte er Holzbänke erwartet, dreckige Scheiben, übervolle Gepäcknetze …

Vorsichtig stellt der Riese das volle Glas auf das Holzbrett. Elias wühlt ein paar zerknitterte Geldscheine aus der Jackentasche, doch der Mann schlurft schon wieder in seine Ecke zurück. Irgendwo zwischen diesem Trapez aus Muskeln, Sehnen und Knochen hängt er schlaff in den Seilen, schiebt den riesigen Körper wie einen Einkaufswagen vor sich her, lehnt ihn zurück an den Kühlschrank.

Elias legt den Geldschein auf die Theke, beschwert ihn mit dem Zuckerglas, nimmt den Kaffee und setzt sich damit an den nächsten Tisch. Von den Reisenden sind nur noch zwei Touristen da. Sie sitzen ein paar Tische weiter, im Gespräch über irgendeine Karte gebeugt, die unförmigen Rucksäcke neben sich auf den Stühlen. Ihre Unbefangenheit irritiert ihn. Fremder als sie kann man hier nicht sein, bleich und sauber, das Mädchen anämisch, sommersprossig, mit rotem dichtgelockten Haar, der Junge mehlig, eine helle Muschelkette um den Hals, das Gesicht noch unausgegoren. Studenten wahrscheinlich. Ahnungslos und sicher. Hier wie überall. Sie merken gar nicht, daß sie stören. Wie der Bus, der den Platz verstellt. Elias schlägt das Wörterbuch auf, aber es ist zu dunkel, um zu lesen. Ganz in der Nähe beginnt eine Grille zu zirpen. Für Moskitos ist es noch zu früh. Er stellt sich vor, wie man hier an warmen Sommerabenden im Freien sitzt. Der Platz voller Leben, Gelächter, Musik. Tropicalismo. Er sieht wieder zu den beiden hin (Engländer wahrscheinlich), schlürft vorsichtig den heißen Kaffee. Er muß etwas essen. Ein Omelett. Kein Fleisch (den Schnaps kann er später noch kaufen) …

Ein Auto kommt auf den Platz gerast, hält neben dem Bus, eine Frau springt heraus, eilt rufend und winkend auf die beiden Studenten zu. Mit Sicherheit keine Brasilianerin. Weiße Bluse, ein olivfarbener Hosenrock, Stiefeletten. Das Mädchen wird gedrückt, abgeküßt und umarmt, während der Junge, artig lächelnd, etwas verloren daneben steht. Die Frau schüttelt ihm die Hand und wendet sich gleich wieder dem Mädchen zu. Der Junge faltet die Karte zusammen. Einen Rucksack am Rücken, den anderen in der Hand, trottet er hinter den beiden her. Die Frau und das Mädchen steigen vorne ein, der Junge zwängt sich mit dem Gepäck auf den Rücksitz. Türenschlagen, Reversieren, erneutes Aufheulen des Motors (er ist die ganze Zeit gelaufen), dann ist der Spuk vorbei.

Elias verläßt das Miramar (ohne das Meer gesehen zu haben). Der kleine Zeitungskiosk auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes hat noch geöffnet. Ein Männchen mit Schiebermütze und blauer Drillichjacke steht rauchend davor. Im Restaurant sitzt ein einzelner Gast in der sala, Latino, weißes Hemd, grauer Pullunder, das Sakko über die Lehne des Stuhles gebreitet. Wahrscheinlich der Busfahrer. Umständlich schaufelt er Fleischstücke und Pommes frites von einem Blechtablett auf seinen Teller.

Elias entscheidet sich für einen Fenstertisch, mit Blick auf den Rücken des Busfahrers. Nach kurzer Zeit kommt ein Kellner, grüßt, reicht ihm die Speisekarte und beginnt den Tisch zu decken. Mit geübten Bewegungen breitet er eine große Papierserviette über das Tischtuch, bringt nach und nach Besteck und Gewürze, Brot und Mineralwasser. Der Busfahrer dreht sich halb um und bestellt einen Kaffee.

Der Kellner nickt ernst, bleibt aber unverrückbar, mit gezücktem Kugelschreiber und Schreibblock, an Elias’ Tisch stehen.

„Há tartarugas?“, fragt er den Kellner.

„Tartarugas?“

„Si, há tartarugas aqui?“ (Ja, gibt es hier Schildkröten?) „No mar“, fügt er hinzu. Im Meer, nicht auf der Speisekarte.

„Tartarugas?“ Der Kellner (ein Inder?) macht ein nachdenkliches Gesicht, klopft mit dem Kugelschreiber mehrmals auf den Block, lächelt freundlich, sagt: „Não … não“ und schüttelt dazu mit geschlossenen Augen beruhigend den Kopf.

„Não há tartarugas aqui“, setzt er entschieden nach, „mas … há peixe …“ und tippt mit dem Kugelschreiber auf den Absatz mit den Fischgerichten.

Elias nickt.

Er bestellt das Omelett.

Der blutüberströmte Christus unter seiner Dornenkrone schließt vorwurfsvoll die Augen.

Miramar.

Er hat genug gesehen.

Porto Seguro

Hier also, nicht weit von hier,