Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

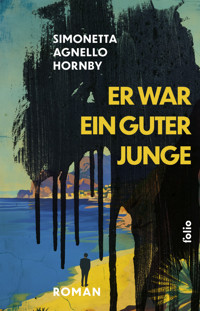

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Unbeschwert ist die Kindheit der Freunde Giovanni und Santino, unvergesslich die Sommertage im sizilianischen Sciacca am Meer, die Träume und kleinen Fluchten. "Was mag aus uns werden?" Doch die Zukunft wird längst von anderer Hand geschmiedet, von den ehrgeizigen Müttern und von mächtigen Gönnern im Hintergrund. Giovanni wird ein angesehener Anwalt und zum Spielball zweifelhafter Personen. Während der zielstrebige Santino zum Betonfürsten aufsteigt und schnelles Geld mit undurchsichtigen Bauaufträgen verdient. Beide machen hervorragende Partien, bauen sich Luxusvillen und feiern Erfolge in den dunklen 1980er-Jahren. Doch immer bedrohlicher umfängt sie das Netz aus Abhängigkeiten und zieht sie in die Tiefe …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Unbeschwert ist die Kindheit der Freunde Giovanni und Santino, unvergesslich die Sommertage im sizilianischen Sciacca am Meer, die Träume und kleinen Fluchten. Doch die Zukunft wird längst von anderer Hand geschmiedet, von den ehrgeizigen Müttern und von mächtigen Gönnern im Hintergrund.

Giovanni wird ein angesehener Anwalt und zum Spielball zweifelhafter Personen.

Während der zielstrebige Santino zum Betonfürsten aufsteigt und schnelles Geld mit undurchsichtigen Bauaufträgen verdient.

Beide machen hervorragende Partien, bauen sich Luxusvillen und feiern Erfolge in den dunklen 1980er-Jahren. Doch immer bedrohlicher umfängt sie das Netz aus Abhängigkeiten und zieht sie in die Tiefe …

DIE AUTORIN

SIMONETTA AGNELLO HORNBY, geboren 1945 in Palermo, hat gegen den Wunsch ihrer adligen Familie Sizilien verlassen und im Ausland studiert. Seit 1972 lebt sie in London und setzt sich als Anwältin für die Rechte sozial benachteiligter Menschen und Opfer von Gewalt in der Familie ein. In ihren literarischen Werken beschäftigt sie sich mit der Insel ihrer Herkunft, auf der sie ihre Sommer verbringt.

Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Italiens. Ihr Debütroman Die Mandelpflückerin ist ein in 19 Sprachen übersetzter Bestseller.

DIE ÜBERSETZERIN

CHRISTINE AMMANN übersetzt seit mehr als 20 Jahren aus dem Italienischen, Französischen und Englischen, u. a. Bücher von David G. Haskell, Stefano Mancuso, Francesca Maria Benvenuto oder Louis-Philippe Dalembert.

2016 Förderpreis zum Straelener Übersetzerpreis.

Simonetta Agnello Hornby

Er war ein guter Junge

Giovanni Canetti und sein Kreis

Tano (Vater)

Cettina Lo Giudice (Mutter)

Pinuccia (Schwester)

Calogero Canetti (Großvater, Zimmermann, Kunsttischler)

Teresa (Großmutter, Schneiderin)

Ciccio La Monica (Zimmermann, Kunsttischler, Schüler von Calogero Canetti) Pietro Lo Giudice und Nadia Musca (Onkel und Tante aus Menfi)

Padre Nicola Cangemi (Pfarrer in Pertuso Piccione)

Sergio Busi (Freund)

Luigi Cencio (Freund)

Die Konditorei-Tanten

Professor Simone Bonansea

Anna De Giorgi

Baron Augusto Sallicano

Professor Edoardo Strinati

Bartolomeo Talamini (Schwiegervater)

Veronica Talamini (Ehefrau)

Santino Niscemi und sein Kreis

Pippo (Vater, insolventer Textilhändler)

Assunta Cozzo (Mutter)

Maria (Schwester, als Baby gestorben)

Kapitän Paolo Barra

Peppe Giaele (Bauunternehmer)

Maresciallo Amedeo Grillo

Matilde Mennulia (Tochter von Baron Mennulia, Frau von Peppe Giaele)

Cavaliere Rigona (Nachbar der Niscemis)

Donna Isabella Rigona (Frau des Cavaliere)

Leopoldo und Adele Rigona (Sohn und Schwiegertochter von Cavaliere Rigona und Donna Isabella)

Margherita Rigona (Santinos Ehefrau, Tochter von Leopoldo und Adele)

Anwalt Giacomo Scicli

SIMONETTAAGNELLOHORNBY

ER WAREIN GUTERJUNGE

Roman

Aus dem Italienischen von Christine Ammann

„Die Welt ist groß und ist schön, aber sie ist sehr beleidigt.

Alle leiden, jeder um seinetwillen, aber sie leiden nicht an der Welt, die beleidigt ist, und so bleibt die Welt weiterhin beleidigt.“

Elio Vittorini, Gespräch in Sizilien

Ich bin nicht verrückt […] Aber ich möchte nichts zahlen.

Das Schutzgeld nimmt mir meine Würde als Unternehmer.

Libero Grassi, Interview in der RAI-TV-Sendung Samarcanda vom 11. April 1991. Im August wurde Libero Grassi von der Mafia ermordet.

Inhalt

1 Einfach der Nase nach

2 Trauriges Erwachen

3 Nur eine einzige Sache

4 Du bist jetzt ein junger Mann

5 Giovannis Traum

6 Familien sind von vornherein krank

7 Dieses Geld gefällt mir nicht

8 Jeder Stein hier erzählt von Schönheit und Schmerz

9 Ein Abschiedsbrief

10 Kaktusfeigen

11 Der Rest kommt von allein

12 Unterschiedliche Arten von Tieren

13 Wie immer alles Gute

14 Nie lügen und nie die Wahrheit sagen

15 Wie eine Eidechse auf den Mauern des Gesetzes

16 Dort bebt die Erde also nicht?

17 Ich sehe Blut

18 Es ist so weit

19 Gesprächige Gäste

20 Casa Perfetta

21 Das ist mein Geschenk

22 Der letzte Johannisbrotbaum

Anmerkung der Autorin

Danksagung und Literatur

Zitatnachweise

1Einfach der Nase nach

Wie streunende Hunde schlitterten die Jungen den Berg bis zum ersten Plateau hinunter. Abhang für Abhang bahnten sie sich ihren Weg durch Gestrüpp und Unterholz, stolperten über Steine, fingen sich wieder, von spitzen Dornen und scharfen Gräsern, den Überlebenden der Augusthitze, unbeeindruckt. Ihr Geschrei klang wie ein Angriff aus eingebildeten Schützengräben, die aber eigentlich der Treibsand ihrer Jugend waren. Auf dem Plateau liefen sie mit großen, unsicheren Schritten weiter und ließen sich keuchend auf die frisch gepflügte Erde fallen.

Der Acker erstreckte sich mit sanftem Gefälle um mehrere Johannisbrotbäume. Das Sonnenlicht fiel schneidend durch die Äste und flirrte über den erschöpften Jungen. Sergio drückte den Lederball gegen die Brust, ein Weihnachtsgeschenk seines Vaters, der ein ergebener Bewunderer des Walisers John Charles war, dem überragenden Torschützenkönig von Juventus und ersten nach Italien „importierten“ englischen Fußballspieler. Jedenfalls war die astronomische Ablöse von hundertzehn Millionen Lire gut angelegt, John Charles hatte in seinen fünf Jahren im schwarzweißen Trikot über hundert Tore geschossen.

Die Jungen schnappten nach Luft, konnten nicht aufhören zu lachen.

Plötzlich sprang Luigi auf und stürzte sich auf Giovanni. Ohne Gewalt, aber mit genau bemessener Wut forderte er ihn zum Kampf. Schon rollten sich beide am Boden. Sergio schaute ungerührt zu, als die Freunde direkt vor seinen Füßen landeten. Er wusste, der Kampf, aus dem Nichts begonnen, würde im Nichts enden.

Und so geschah es: Beide ließen voneinander ab, allerdings nur, um sich auf Sergio zu stürzen, ihm umgehend den Ball zu entreißen und weit ins Aus zu köpfen. Sekunden später liefen sie Sergio schon wieder hinterher, auf ein imaginäres Tor zu. Giovanni und Luigi verteidigten, Sergio war der Stürmer, Täuschungsmanöver, Ablegen, unvermittelte Schüsse in Richtung Bäume, Vor- und Zurückdribbeln. Die frisch gepflügte Erde verhinderte schnelle Pässe, der Spielverlauf war zäh und wurde immer wieder unterbrochen. Als die Jungen das holprige Spiel, die Steinchen und Erde in den Schuhen schließlich leid waren, stellten sie sich mit gewagten Kopfbällen, Ballübungen und endlosen Elfmetern auf die Probe. Zwei Johannisbrotbäume waren die Pfosten, abwechselnd stand einer im Tor.

„Ich kann das einfach nicht“, rief Sergio jedes Mal. Gewöhnlich spielte er auf anderer Position, stürmte das Tor, schützte es nicht.

Alle drei waren nassgeschwitzt. Allmählich ging die Sonne unter und verwandelte den Himmel über den Johannisbrotbäumen in orangerote und kobaltblaue Ströme.

Wie Soldaten nach dem Kampf kehrten die Jungen in den klammen Schatten der Bäume zurück: Sergio, den Ball unterm Arm, Luigi mit hängendem Kopf, Giovanni von einem schwarzen Lockenkranz umrahmt. Giovanni zeigte auf den größten Johannisbrotbaum, sie kletterten nacheinander hinauf, setzten sich jeder auf einen eigenen Ast, aber dennoch so dicht beieinander, dass sie sich leise unterhalten konnten; als hätten sie Geheimnisse, die nicht einmal die Bäuerin, die gerade über den nahen Feldweg ging, hören durfte. Mit gesenktem Kopf und sorgfältig darauf bedacht, dass der Weidenkorb an ihrem Arm nicht ins Wanken geriet, schob sie die Brombeersträucher auseinander, die am Weg und auf den Flurmauern wuchsen, und suchte nach Schnecken, die gut getarnt auf den dicken Dornen saßen.

Mit elf Jahren hat man ausnahmslos große Gedanken und noch größere Fragen, so riesig, dass sie einem fast aus dem Kopf springen.

„Und was machen wir?“, fragte Giovanni, es klang nicht einmal wie eine Frage, eher wie der Titel eines Vorhabens.

„Wir machen einfach“, antwortete Sergio, als käme es in keinerlei Weise auf das „was“ der Handlung an, sondern nur darauf, handeln zu wollen. Sergio nannten alle den „Bologneser“, weil sein Vater aus dem Norden, aus Casalecchio nahe Bologna, stammte. Als junger Mann war er Soldat in der Kaserne von Palermo gewesen, hatte einen Kameraden in dessen Heimatdorf Pertuso Piccione begleitet und sich in dessen Schwester verliebt, die seine Gefühle leidenschaftlich erwiderte. Nach seiner Ausbildung zum Carabiniere ließ er sich nach Sizilien versetzen, heiratete seine Schöne aus Pertuso und stieg zum Chef der lokalen Kaserne auf. Entschlossenes Auftreten sei ein Zeichen von Autorität, hatte er seinem Sohn beigebracht, einer Bohnenstange mit dünnen roten Haaren. Darum redete Sergio gern in solchen Sätzen. „Wir machen einfach“, bekräftigte er noch einmal, tiefernst.

„Einen Scheiß machen wir!“, sagte Luigi und schwankte offenbar unbeeindruckt auf seinem Ast hin und her.

„Ob wir mal in Pertuso Piccione bleiben?“, fragte Giovanni, und in seinem runden Gesicht erkannten die anderen eine Sehnsucht nach märchenhafter Ferne.

Sergio hob den Ball hoch, legte ihn sich wie eine Kristallkugel auf die Hand und sagte: „Ich sehe … ich sehe …“

„Was willst du da schon sehen?“, fragte Luigi belustigt und dennoch wider Willen neugierig auf die unvermutete Magie.

„Amerika, ich sehe Amerika, so wie im Erdkundebuch, die Wolkenkratzer, den Ozean, die Prärie mit den Bisons …“

„Die hast du letztes Jahr im Kino gesehen“, sagte Giovanni, „in Sciacca, in den Glorreichen Sieben …“

„Gibt es in Amerika etwa Johannisbrotbäume?“, fragte Luigi zerstreut.

„Wir wissen echt nichts von der Welt“, sagte Giovanni mit feierlicher Traurigkeit in der Stimme.

„Ja und?“, erwiderte Sergio forsch. „Mein Vater kommt von weit her …“

„Von Bologna bis nach Pertuso Piccione braucht man mit dem Zug einen Tag und eine Nacht! Bloß nicht, da gibt’s Besseres“, sagte Luigi und blickte hilfeheischend ins Blattwerk. „Ein Auto! Wenn wir ein Auto haben, gehört die Straße uns. Ein schönes, starkes Auto, du gibst Gas und fliegst nur so dahin.“ Er drehte sich zu Sergio um, der noch immer die „Kristallkugel“ in der Hand hielt. „Und? Kannst du sehen, wie wir es allen zeigen? Triumphierend in Rom einziehen? Oder sogar ein Mädchen, das auf uns zukommt, so eins, das …“, er verhaspelte sich, wusste nicht weiter.

„Was weißt du schon von Mädchen“, erwiderte Sergio prompt, der sechs Monate älter war. „Die kennst du doch nur aus dem Kino, wo ich die Prärie gesehen habe …“

„Marilýn Monró“, flüsterte Giovanni mit Blick auf Sergios Ball, vom Gedanken an Marilyns überwältigende Formen unter dem weißen Kleid verwirrt.

„Marilýn, oh Marilýn! Die ist längst bei den Heiligen! Du weißt ja nicht einmal, wie eine Frau wirklich aussieht“, schrie Luigi mit ungewollt schriller Stimme, für die er sich im selben Moment schämte.

Giovanni hatte keine Lust, sich zu erklären. Luigi und er waren urgroßmütterlicherseits verwandt, auch wenn keiner genau wusste, wievielten Grades. Sie sprachen vom anderen jedenfalls als „mein Cousin“, und das waren sie auch für den „Bologneser“, der seine Kenntnisse nun umgehend demonstrieren wollte: „Frauen haben unten schwarze Haare!“

„Schwachkopf! Was wächst dir denn unten? Schwarze oder rote Haare? Die Frauen sind unten schwarz, wenn sie auf dem Kopf schwarz sind. Man hat oben und unten dieselbe Farbe“, erklärte Giovanni geduldig. „Und Marilýns Haare sind sehr blond …“

„Amerika ist blond“, knüpfte Sergio an ihre vorige Frage an. „Aus uns wird etwas werden, und das wird so hell sein wie Marilýns Blond.“ Er hätte gern losgeprustet, wurde aber plötzlich von Melancholie übermannt. „Habt ihr euch Pertuso Piccione schon mal wirklich angesehen? Es ist so winzig, wie sein Name schon sagt, ‚Piccione‘, und klebt am Hügel wie ein Vogel an der Leimfalle. Wer soll da schon wegfliegen?“

„Mein Großvater ist stolz auf unser Dorf“, warf Giovanni ein.

Auf ihrem Baum hatten die Jungen nicht bemerkt, dass sich unter ihnen die Schatten längst verdichtet hatten. Der Spätnachmittag ging in den Abend über, das leuchtend orange Licht war verblasst, die Landschaft nun mit einem hellen Rostrot bestäubt.

Stille. In der Ferne erklang Hundegebell und kam näher.

„Das ist Minorto“, sagte Sergio. „Der Hund der Rizzos. Wir müssen nach Hause.“

„Ich hab keine Angst!“, rief Giovanni. „Wir können auch die ganze Nacht hierbleiben, wenn wir wollen!“ Er musterte seine Freunde, als wollte er ihre Treue prüfen. Als wäre sein Satz nicht bloß Angeberei, sondern ein Vorschlag, mit dem er ihre Freundschaft, ihren Zusammenhalt, ihre Zukunft bekräftigen wollte. Das Ergebnis fiel positiv aus. Zwar wollten sie die Nacht nicht auf dem Feld unter dem Johannisbrotbaum verbringen, aber allein bei dem Gedanken daran fühlten sie sich wie Helden, vor denen glorreiche Abenteuer lagen. „Wie werden wir später einmal sein?“, fuhr Giovanni fort.

„Wieso ‚Wie werden wir später einmal sein?‘“ Sergio strich über den Ball, den er zur Sicherheit zwischen die Schenkel geklemmt hatte. „Männer, Männer werden wir sein, Punkt. Bald fliegt der erste Mensch zum Mond, hab ich gehört. Genau solche Männer! Männer auf dem Mond!“ Alle drei blickten zu der weißen Scheibe, die sich immer mehr Raum im Blau eroberte. „Wir sind ein Geheimbund und werden die anderen nie verraten.“

Keiner der drei war schon in der Pubertät, aber wenn sie ihr Geschäft wie Tiere am Boden erledigten, schielten sie manchmal stumm zu den anderen. Sie vertrauten sich Geheimnisse an, die sie sonst niemandem erzählten. Noch spielten sie Cowboy, und ihr Held war Yul Brynner – „Ein sturer Hund, aber so mutig“ –, aber wenn sie durch Pertuso Picciones Gassen liefen und den Mädchen hinterherschauten, die sich in den Hüften wiegten, sackte ihnen alles Blut in den Unterbauch, es tauchten peinliche, unbekannte Gefühle auf, ein neuartiges Beben und Kribbeln, das ihnen unangenehm war. Da dachten sie lieber an die Schauspielerinnen im Kino. Das war einfacher, als an die Mädchen zu denken, die sie seit Kindertagen kannten, mit ihrem Geruch, den sonnenverbrannten Gesichtern, den dicken, mit Schleifen geschmückten Zöpfen oder modernen Pferdeschwänzen, die manche so geschickt zu binden wussten. Nicht immer konnten sie sich beherrschen, und dann waren sie unversehens außer Atem, flau und feucht.

„Wir werden mal weit weg gehen“, fing Giovanni wieder an. „Einfach immer der Nase nach. Tschüss, Pertuso Piccione!“

„Einfach der Nase nach!“, wiederholte Luigi und ergänzte sofort, wie so oft: „Mit Padre Cangemis Segen!“

Padre Cangemi, bei dem sie alle die Vorbereitung für die Erstkommunion besucht hatten, hatte ihnen geraten, sich von jeglicher Wollust fernzuhalten. Doch die drei redeten dauernd davon, als wäre die Wollust ein Mensch aus Fleisch und Blut, mehr Fleisch als Blut. Jedes Mal liefen sie bei dem Wort rot an und hatten das Gefühl zu glühen. Und was würden sie überhaupt machen, wenn die Wollust ihnen tatsächlich begegnen würde? Vielleicht wäre das mit der Wollust auch einfacher, wenn sie weit weg gingen. Was verstand Padre Cangemi schon davon? Er war und blieb ein Pfaffe. Doch sie glaubten ihm trotzdem, denn er ließ sie nachmittags nicht nur aufs Fußballfeld beim Jugendzentrum, wo sie in der glühenden Sonne unvergessliche Partien spielten, er erklärte ihnen auch die Welt. Er warnte sie sowohl vor den Kommunisten als auch der Wollust, verbot jedoch nichts, gab nur Ratschläge. Auf die Kommunisten wollte er allerdings später noch zurückkommen. „Wenn die bösen Gedanken nicht verschwinden, verscheucht ihr sie einfach mit Müdigkeit“, sagte er. „Ihr rennt die Via Grande runter, rauf und noch mal runter, dann verschwinden sie von ganz allein.“ Er hielt inne. „Meistens jedenfalls …“, flüsterte er.

Padre Cangemi warnte sehr oft vor den bösen Gedanken, die einem auflauerten, wenn man erschöpft oder unsicher war, dachte Giovanni. Er hatte zu ihm ein besonderes Verhältnis, wie auch zu seinem Großvater Calogero. Giovannis Mutter und seine ältere Schwester lebten in Sciacca. Nächstes Jahr würde er zu ihnen ziehen, aber daran dachte er lieber nicht. Die Vorstellung, seinen Großvater, Pertuso Piccione, Sergio, Luigi und auch Padre Cangemi verlassen und neue Freunde finden zu müssen, quälte ihn.

Als sich die Jungen noch immer auf ihren Ästen unterhielten und angestrengt nachdachten, wurde es auf einmal dunkel. Ebenso erstaunt wie erschrocken blickten sie sich an, im Gedanken an ihre ebenso strahlende wie ungewisse Zukunft verbunden und bereit, jede Mauer zu überwinden, um gar der Vollmondscheibe näher zu kommen, die so sanft am Himmel atmete. Sie fühlten sich stark in ihrer welpenähnlichen Verletztlichkeit, die ihrer endgültigen Metamorphose zu Männern vorausging.

Ast für Ast kletterten sie herunter, am Fuß des Baumes wartete der krummbeinige Minorto keuchend und freudig.

„Was machst du hier, Minorto? Komm, auf nach Hause!“

Die Jungen rannten, Abhang für Abhang, den Berg wieder hinauf, bis zum Olivenhain der Rizzos, den hinkenden Hund im Schlepptau, dann weiter ins Dorf mit den hell erleuchteten Fenstern, gedämpften Stimmen, knisternden Radios und ersten Fernsehgeräten. Hoch über ihnen erhob sich der Felsgipfel, der wie ein Christus ohne Kreuz oder ein Mönch mit gebeugtem Kopf über Dorf und Tal wachte.

Ehe sich die Wege der Freunde trennten, drehte sich Giovanni noch einmal um und schaute zurück in die Gasse, durch die sie gekommen waren. Als die anderen stehen blieben, blickte Giovanni sie eindringlich an und sagte: „Einfach der Nase nach.“

2Trauriges Erwachen

Am Sonntagmorgen wachte Giovanni früh auf. Von draußen drang das konzertante Geläut der Assunta-Basilika, des San-Pellegrino-Klosters, der San-Sebastiano-Kirche und der Kirche der Geläuterten Seelen herein, dann ertönten die zarten Glockenschläge von Santa Libera und die ersten Dorfgeräusche: Ein Auto hustete den Berg hinauf, das Rollgitter vom Tabakladen ratterte, Schritte eilten hinab zur Bushaltestelle, Radioklänge von gegenüber. Ein neuer Tag begann.

Giovanni lag im Bett und lauschte. Er hatte gelernt, alle Geräusche im Dorf genau wahrzunehmen. Jedes hatte ein Gesicht, je näher, desto vertrauter. Nicht so die Glocken. Die entfernteren kannte er nicht, schätzte aber ab, woher sie ungefähr kamen, als könne er so die Straßen, Kurven, Balustraden, kurzum die Ausdehnung von Pertuso Piccione genauer vermessen. Wie ihm sein Großvater stolz erzählt hatte, hatte ihr geliebtes, großes, altes Heimatdorf sizilianische Geschichte geschrieben, und Giovanni, der seinem Großvater aufmerksam zuhörte, brüstete sich gern damit. Er träumte mit offenen Augen, die Arme unterm Kopf verschränkt, bedacht darauf, dass das Bett nicht knarrte.

Ein feuchter Fleck ließ die gemalte Zierleiste aus rankenden Weinblättern und Trauben, die die gesamte Decke umlief, in einer Zimmerecke verschwimmen. Dort verdichteten sich die Träume, die Giovanni in den Tag hinüberrettete. Wie ein Film zogen Gesichter, Worte, Landschaften an ihm vorbei. Woher kommen all diese Bilder bloß, fragte er sich, und ließ sie vorüberziehen, bis sie im Sonnenlicht verblassten.

Das zweistöckige Haus, in dem sie wohnten, stammte aus dem 19. Jahrhundert und hatte sämtliche Bombardements überstanden. Die Möbel, ebenfalls unbeschädigt geblieben, sahen mittlerweile allerdings leicht mitgenommen aus. Während es in der Schreinerei des Großvaters Elektrosägen und hochmoderne Maschinen gab, hatte das Neue im Wohnhaus, außer der Espressomaschine und dem Transistorradio, das ihm sein Sohn Tano geschenkt hatte, keinen Einzug gehalten. Allerdings hatte man seit Kurzem Fernsehen.

Giovanni hörte, wie Opa Calò unten hin und her lief, auf die Straße trat, ein paar Worte mit jemandem wechselte, wieder hereinkam. Kurz darauf klopfte er an seine Zimmertür, drückte die Klinke herunter und stand im Türrahmen: groß und hager, trotz sommerlicher Hitze schlackerte um seine breiten Schultern ein Flanellhemd, ein Ledergürtel hielt die Cordhose zusammen. In dem zerfurchten Gesicht fielen die kräftigen, hohen Wangenknochen auf, unter leuchtend grünen Augen lagen tiefe Schatten, Falten zierten seinen Mund.

Giovanni war stolz auf seinen Großvater, der, obwohl bald sechzig, noch kräftig und muskulös war.

Wie sein eigener Vater besaß er eine Schreinerei, aber seit zwanzig Jahren bot er auch Möbel, Türen und Fenster in seinem Laden an. Im hinteren Lager und auf dem überdachten Hof stapelte sich zudem Baumaterial, das er an Privatleute und Bauleiter verkaufte. Die Zeiten hatten sich gewandelt, wie ihm als gutem Beobachter aufgefallen war, auch wenn seine Handwerkskunst, die Grundlage seines Unternehmens, natürlich trotz Maschinisierung Bestand haben würde. Wenn er manchmal nach Palermo oder in andere Inselstädte fuhr, musterte er die neuen Bauten akribisch und konnte nur mit Mühe, Detail für Detail, die handwerkliche Rigorosität ausmachen, zu der er erzogen worden war. Aber sein Geschäft in Pertuso Piccione lief weiterhin gut, Kunden, die noch echte Qualität suchten, kamen sogar aus Palermo und ganz Westsizilien.

Als der Junge seinen Vater so früh verloren und er ihn mit nur vier Jahren aufgenommen hatte, vereinbarte er mit seiner Schwiegertochter Cettina Lo Giudice, Giovannis Mutter, dass er dessen Ausbildung übernehmen würde.

Es war nicht ungewöhnlich, dass Verwandte, gleich welchen Alters, Waisen, Behinderte, Witwen oder enge unverheiratete Freunde bei sich aufnahmen. Man sorgte für sie, bis sich die jungen Leute selbst ernähren konnten und auszogen und die Alten starben.

Giovanni lebte gern bei den Großeltern. Er genoss ihre zuverlässige Aufmerksamkeit, nie mangelte es an einem freundlichen Wort, einer zärtlichen Liebkosung. Er liebte die Nähe von Oma Teresa, einer erfahrenen Schneiderin, die zu Hause arbeitete. Stets saß sie über ihre Singer-Nähmaschine gebeugt oder auf dem kleinen, mit Stoffresten und Garnrollen übersäten Sofa, die Stecknadeln und Sticknadeln mit eingefädelten bunten Garnen griffbereit in der Armlehne. Morgens bedeutete sie Giovanni vom Sofa aus, in die Küche zu gehen, wo eine Tasse Milch, Brot und geschlagenes Eigelb mit Zucker auf ihn warteten.

Opa Calò besaß eine dröhnende, dunkle Stimme, mit Giovanni sprach er jedoch gedämpft in seidigen, sanften, wohlgeformten Sätzen. Der gute Erzähler fütterte seinen Enkel mit Dorfgeschichten, einer Mischung aus Wahrheit und fantasievollen Höhenflügen. Nach getaner Arbeit stellte er sich oft mit Giovanni auf den Balkon, den man nach dem Krieg angebaut hatte und von dem aus man bis zum Meer blickte. Bei klarer Sicht stellte er sich gern hinter ihn, legte ihm beide Hände auf die Schultern, schweigend standen sie dann da, ließen sich vom Wind liebkosen, wenn er wehte, und der Großvater hob an: „Du musst diese Landschaft von Herzen lieben“, sagte er und dann lauter, „es ist deine Heimat. Sie gehört zu dir, wie du zu ihr. Die Berge, Felder und Wälder, unsere Hügel, die Schönheit unserer Insel sind ein Teil von dir. So wie das Meer. Vielleicht kamen unsere Vorfahren von dort her. Dann verstehst du, warum in uns so viel Raum ist, so viel Blau, warum wir all dies Wunderbare am liebsten umarmen möchten. Normannen, Spanier, Franzosen, sogar Deutsche und Engländer waren in Pertuso Piccione … Bis der unglückselige Garibaldi alles zerstört hat! Alle haben hier Reichtümer gefunden, denn der wahre Reichtum unserer Heimat ist das Wasser, und das hat es immer gegeben.“

Der Großvater hätte sich gewünscht, dass Giovanni in Pertuso Piccione bleiben würde. „Eines Tages wirst du erwachsen sein, aber das ist und bleibt deine Heimat“, sagte er immer wieder gern. „Du bist ein Teil von ihr, so wie ein Olivenbaum. Hast du dir einmal seine Wurzeln angesehen? Wie sie sich verdrehen und immer tiefer in den Boden winden?“ Lächelnd fügte er hinzu: „Und darum heißt unser geliebtes Dorf ‚Pertuso‘, weil wir tief verwurzelt sind. Das sind die Menschen hier, deine Familie, die immer hier gelebt hat.“

Die Familie war allerdings ein wenig hinzugedichtet, in Wahrheit lebten nur noch wenige nahe Verwandte dort, Giovanni aber wollte auch diese Geschichte gern glauben. Selbst wenn das vom Großvater erdachte Konzept einer weitläufigen Familie nicht dazu passen wollte, dass er mit seiner Großmutter höchstens die beiden unverheirateten Tanten besuchte, die auf der Hauptstraße eine Konditorei aufgemacht hatten und wegen ihrer freundlichen Art und mehr noch wegen ihrer Iris alla ricotta und ihren Brioches mit Nusseis bei allen sehr beliebt waren. Die Großmutter nähte für sie, und bei jedem Besuch in den hinteren Konditoreiräumen, wo es nach Vanille und Zimt duftete, bekam Giovanni einige ofenwarme Savoiardi.

Wenn die Tanten die maßgeschneiderten Kleider zum ersten Mal anprobierten, herrschte eine fast klösterliche Stille, die lediglich von so exotischen Wörtern wie „Plissee“, „Carré“, „Godet“ oder einem zufriedenen Kichern gestört wurde. Giovanni hockte am Boden, sah auf nackte Füße und Waden und versuchte, nichts anderes zu sehen, weil das erstens nicht erlaubt war und vor allem weil er sich die geheimnisumwobene Aura der Anproben bewahren wollte.

Konditorei und Schneiderei reimten sich, und da passte es gut, dass gleichzeitig zwei Kleider zu nähen waren, gewöhnlich bestellten die Tanten ihre Kleider gemeinsam, aber in unterschiedlichem Stoff und Schnitt. Die Großmutter arbeitete gern für sie. Die Stoffe, die sie jedes Jahr aus neuen Musterbüchern auswählten, kamen aus Palermo, manchmal sogar vom Festland. Vor dem Zuschneiden strich die Großmutter prüfend über den ausgebreiteten Stoff, beurteilte seine Festigkeit und bei mehrfarbigen Stoffen das Farbspiel des Musters, die endgültige Wirkung. Beide Tanten waren keine Schönheiten, aber wohlproportioniert, offenbar stellten ihre Maße die Großmutter zufrieden. „Das fällt gut, das fällt gut“, sagte sie jedes Mal beim Abschied und zuverlässig zwei Mal, als bezöge sie sich auf die doppelte Ausführung, aber vielleicht wollte sie ihr positives Urteil auch nur bekräftigen.

Dann begleiteten die beiden Tanten Großmutter und Enkel vor die Ladentür und warteten auf dem Bürgersteig, bis sie hinter der Kurve verschwunden waren. In ihren weißen Kitteln standen sie reglos da, im runden Gesicht ein dankbares Lächeln.

Giovanni hätte gern mehr über dieses „Fallen“ gewusst, aber fragte lieber nicht. Oma Teresa war erneut in ihr Schweigen versunken, hastete durch die Gassen von Pertuso Piccione und achtete einzig darauf, dass er neben ihr blieb.

„Das war’s“, sagte der Großvater mit traurigem, aber festem Ton. „Im Oktober kehrst du zu deiner Mutter nach Sciacca zurück, unsere gemeinsame Zeit ist vorbei.“

Auch wenn Giovanni dies wusste, machte ihn die offizielle Mitteilung sprachlos. Tröstlich fand er nur, dass dem Großvater ein „unsere“ herausgerutscht war: „unsere gemeinsame Zeit“. Als hätten sie etwas sehr Wertvolles angehäuft oder gleichberechtigt eine abenteuerliche Reise unternommen oder als verleihe ihm der Großvater das Privileg eines gemeinsam zurückgelegten Wegs, der nicht notwendigerweise von seiner großväterlichen Autorität abhing.

Da Giovanni seinen Vater früh verloren hatte, verkörperte für ihn einzig der kraftvolle Großvater Väterlichkeit. Auch sprach man nur selten von seinem Vater. Mamma, bei der er einen Teil der Ferien verbrachte, erwähnte ihn kaum. Dennoch bedachte sie das Foto des Vaters in Uniform auf dem Nachttisch neben ihrem Bett, das sie mit Giovanni teilte, häufig mit einem liebevollen, schmerzlichen Blick. Der Tod des Vaters wurde generell als „Tragödie“ betitelt. Kam einmal die Rede darauf, machte sich sofort allgemeine Traurigkeit breit, man blickte zu Boden, sagte nichts. Im Dorf gab man Giovanni zu verstehen, sein Vater „fehle aus ausdrücklichem Willen“. „Fehlen“ und „ausdrücklicher Wille“ vermischten sich bei ihm zu einem verschwommenen Bild.

Wenn im Kino der Film so verschlissen war, dass er ruckelte und verrutschte, dachte Giovanni an seinen Vater. Er wünschte sich, sein Großvater würde mehr erzählen und ihm vor allem erklären, wie man „aus ausdrücklichem Willen“ fehlen konnte. „Fehlen“ konnte er sich noch einfach mit „sterben“ und „Wille“ letztendlich mit „Absicht“ übersetzen, aber für „ausdrücklich“ fand er keine Lösung. Seine Mutter wich seinen Fragen ebenfalls aus oder wechselte das Thema. Sie verwies auf das Foto am Bett. „Dein Vater war ein schöner Mann“, sagte sie und wischte mit einem Tuch über den Rahmen. „Aber es fehlte ihm an Biss“, ergänzte sie jedes Mal. Für Giovanni öffnete sich damit ein neuer Quell der Interpretationen. Was für ein „Biss“? Woher kam der? Und wer konnte jemandem den Biss geben? Konnte man seinen Biss verlieren?

Giovanni lernte und hörte in den sieben Jahren in Pertuso Piccione viel, aber das Rätsel um das „Fehlen“ seines Vaters konnte er nicht lösen. Manchmal stellte er sich vor, sein Vater lebte in Amerika. Viele hatten doch auf der Suche nach Arbeit den Ozean überquert! Das hatte er so oft gehört. Warum also nicht sein Vater, dieser „schöne Mann“? In manchen Filmen glaubte er, ihn geradewegs vor sich zu sehen, und irgendwann ähnelte er Gregory Peck in Wer die Nachtigall stört oder Das war der Wilde Westen.

Als Giovanni jetzt an der heißen Milch nippte, fragte er sich, wie viele Tage ihm wohl noch blieben, wie oft er Sergio und Luigi noch treffen und mit wie viel Bedauern er sich von Padre Cangemi, dem Pfarrer und geistigen Führer, verabschieden müssen würde. Tja, Padre Cangemi. So wie der Großvater das Tor zu den Legenden, hatte Padre Cangemi, der kein Blatt vor den Mund nahm, für ihn das Tor zur Realität aufgestoßen. Natürlich waren er und seine Freunde beim Padre zum Katechismus gegangen, aber an manchen Nachmittagen im Pfarrsaal von „Assunta“ hatte er ihnen auch erklärt, was sie da draußen erwartete, „wo jeder jeden frisst“. Christus habe sehr genau gewusst, dass die Welt den Schriftgelehrten, Pharisäern, Besserwissern und Heuchlern gehöre, und auch sie, die heute noch ein Milchbärtchen ziere, müssten später in der Welt bestehen, und das hieße „fressen oder gefressen werden“.

„Padre, wieso seid Ihr so wenig barmherzig?“, fragte Sergio Busi einmal, der keine Autoritäten fürchtete. Einen Moment war Padre Cangemi sprachlos.

„Alle Achtung, Sergino, du willst es aber wissen, du forderst mich heraus …“, hob er dann an. „Ich bin ein Diener des Herrn, aber nicht der Menschen, ich sehe das Böse und bekämpfe es mit meinen Waffen, und das sind, wohlgemerkt, nicht nur Gebete. Als Palermo vor zwanzig Jahren bombardiert wurde, habe ich genug gesehen. Wenn Häuser einstürzen und die Menschen in den Trümmern sterben, lernt man, wo die Barmherzigkeit ihren Platz hat. Wir müssen verzeihen, ja, aber gleichzeitig verhindern, dass aus einem Übel das nächste erwächst.“

Giovanni war sich nicht sicher, ob er das wirklich verstanden hatte.

Wenn Padre Cangemi mit seiner schwarzen, nur halb zugeknöpften Soutane durch Pertuso Piccione lief, wirkte er wie ein Verrückter. Er tröstete die Kranken und Leidenden im Dorf, und oft half er den Bauern, die wenig Land und zu viel Arbeit hatten.

Er diskutierte lauthals mit den Kommunisten, und sie redeten gern mit ihm. Sie mochten ihn gerade wegen seiner Schwächen und wussten genau, dass nicht nur eine Frau von gewissen Nächten auf Heuböden oder Feldern hätte erzählen können.

Der Großvater betrachtete den Pfaffen mit Skepsis, aber konnte ihn und seine Welt der Gerechten gut verstehen. Und Padre Cangemi brachte Calogero Canetti denselben Respekt entgegen: „Ein Zimmermann wie Joseph, ein wirklich tüchtiger Handwerker.“

„Calogero, kannst du mir ein großes Kreuz für die Kirche zimmern?“, bat er ihn einmal, „ein nacktes Kreuz, das noch auf den Herrn wartet oder an dem er eben noch hing … das Schmerzenskreuz.“

Padre Cangemi, der knapp über vierzig war, gehörte für Giovanni zur Welt der Erwachsenen. Sein dichtes, schwarzes Haar lugte unter dem Priesterhut hervor, falls er ihn trug; er blickte skeptisch, manchmal auch düster, aber seine vollen Lippen verzogen sich gern zu einem sanften, breiten Lächeln und seine Augen leuchteten. Oft stand er mit verschränkten Armen da, als warte er auf etwas. Und tatsächlich wartete er darauf, in den Menschen den Gerechtigkeitshunger zu entdecken, der ihn selbst verzehrte.

„Der wird noch irgendwann a divinis suspendiert“, befeuerte einer die dörfliche Gerüchteküche. Und er sagte das nicht als Einziger, auch wenn die meisten gar nicht wussten, was das genau bedeutete, jedenfalls handelte es sich wohl um eine Strafe. Padre Cangemi war die einzige öffentliche Person im Dorf, die in den Gedanken und Fantasien der Frauen eine Rolle spielte. Wenn er auf die Kanzel stieg und das Geländer mit beiden Händen umfasste, trat eine Stille ein, die sich, das muss einfach gesagt werden, nicht nur dem andächtigen Zuhören verdankte.

Den Heranwachsenden im Beichtstuhl legte Padre Cangemi ans Herz, ein reiner Mensch zu bleiben, stets das Rechte zu tun und nicht im Trüben zu fischen: nicht zu intrigieren, zu betrügen oder zu stehlen. Giovanni erhielt von ihm die ersten Lektionen in rigoroser Menschlichkeit, die sich wie ein Wildbach in den Strom der Heldentaten ergossen, von denen Opa Calogero erzählte.

All das würde er nun zurücklassen müssen. Dabei war er doch gar nicht lange hier gewesen. Er schielte zur Großmutter an der Singer-Nähmaschine, die den Stoff entlang des aufgezeichneten Kreidestrichs unter der Nadel durchführte.

„Mein Schatz, was möchtest du denn heute zu Mittag essen?“, fragte sie, ohne aufzublicken.

Als Giovanni losging, schnürte ihm der Kummer die Kehle zu.

3Nur eine einzige Sache

Mittag war gerade vorbei.

Mühelos erreichte das Auto Pertuso Piccione. Ein Mann um die fünfzig stieg aus, mit kahlen Schläfen, eher füllig, aber mit wachem, neugierigem Blick. Er schaute sich prüfend um und erkannte Calogeros Haus und Laden. Ehe er ausstieg, hatte er ein Leinenjackett vom Rücksitz genommen, er zog es über, strich die Ärmel glatt und klingelte. Teresa öffnete, zuckte erst, wie erschrocken, zurück, bat den Mann dann aber hinein. Sie würde ihren Enkel sofort holen.

Wenn die zierliche, zerbrechliche Teresa nicht an ihrer Nähmaschine saß, fühlte sie sich unsicher. Nervös strich sie über den blauen Stoff in ihrer Hand. Sie empfand für Giovanni eine tiefe Liebe, enthusiastische Liebesbezeugungen überließ sie aber ihrem Mann. „Es tut uns leid“, sagte sie zu dem Unbekannten, dem sie offenbar sofort vertraute. „Es tut uns wirklich leid, aber er ist schon als sehr kleiner Junge zu uns gekommen.“

Bislang hatte man Giovanni vier Mal im Jahr zu seiner Mutter in Sciacca gebracht. Er hatte sich an die vorübergehenden Umzüge gewöhnt, die er „Macca“ nannte, eine Wortschöpfung aus Mamma, Karre und Sciacca. In einer bangen Abwärtsfahrt führte die „Macca“ zum Meer, zu einer heiteren Stadtkulisse mit klebriger Scirocco-Luft, zu einem Labyrinth aus Gassen und Gässchen, in denen ihm die Leute heimtückische, belustigte Blicke zuwarfen und die vom Hafen steil zu den Häusern anstiegen. Und mittendrin das Haus seiner Mutter.

Cettina erwartete Giovanni ohne besondere Gefühle, legte jedoch großen Wert auf ein „Herzliches Willkommen“, wie sie es nannte. Als Giovanni noch klein war, hatte ihn der Großvater zu ihr gebracht. Er selbst fuhr zwar kein Auto, fand aber einen Taxifahrer, der sie zu einem guten Preis nach Sciacca fuhr. Wenn sie ankamen, lud der Großvater das wenige Gepäck aus, einen Korb mit Orangen oder Bohnen, und wartete, bis die Schwiegertochter an der Tür erschien. Jedes Mal ließ sie sich lange Zeit, als sollte das Kind stets aufs Neue ein anderes, strengeres Miteinander bar jeden Getues kennenlernen.

Dann durchquerte Cettina den Garten, ging auf Giovanni zu, nahm seinen Kopf zwischen die Hände und beugte sich vor, um ihm in die Augen zu blicken. „Du bist gewachsen“, sagte sie und umarmte ihn unbeholfen, ohne ihm einen Kuss zu geben. Derselbe Satz fiel jedes Mal pünktlich, Giovanni wartete schon ängstlich darauf und fragte sich genauso ängstlich, ob er wohl eines Tages ausbleiben und welche Folgen das haben würde. Seine Ankunft in Sciacca war unweigerlich mit seinem Wachstum verknüpft, das mit dem Erwachsenwerden enden würde, und die Welt der Erwachsenen stellte er sich als Stillstand vor, wie wenn im Kino die Rolle reißt und der Film stehen bleibt.

Diesmal hatte seine Mamma einen Vertrauten geschickt, um ihn abzuholen. Als Calogero dazugekommen war, stellte er sich den Großeltern als Baron Augusto Sallicano vor, „ein guter Bekannter von Signora Canetti“. Cettina hatte ihren Schwiegervater zwei Tage vorher telefonisch darüber informiert, dass Sallicano ihr diesen Gefallen tun würde, und Calogero hatte kurz der Gedanke gestreift, seine Schwiegertochter könne eine engere Beziehung zu ihm unterhalten. Dass sich da eine mögliche Vaterfigur für den Enkel anbot, der kein Kind mehr war, störte und verärgerte ihn. Aber er würde sich wohl auch irgendwann damit abfinden, im Grunde erwartete er, dass sich Cettina, wenngleich erst in ferner Zukunft, ein neues Leben aufbauen würde. Und ihre Entscheidung, Giovanni zu sich zu nehmen, hatte vielleicht schon damit zu tun. Er und seine Frau wussten nur zu gut, wie wichtig der Schwiegertochter ihre Unabhängigkeit war, nicht zufällig hatte sie Giovanni gerade ihnen anvertraut, wohl wissend, dass sie Pertuso Piccione nie verlassen würden. Auch wenn er sich den hochgestellten Baron Sallicano nur schwer an der Seite der Witwe Canetti vorstellen konnte, war es keineswegs auszuschließen, dass die ihm übertragene Aufgabe genau hier ihre Erklärung fand.

Obwohl sich Sallicano als Baron vorgestellt hatte – was er übertrieben fand, lebten sie nicht in einer Republik? –, fiel Calogero auf, dass er ihn im Licht dieses Gedankens betrachtete, und begnügte sich mit der Feststellung, dass er ein höflicher, gut erzogener, aber kalter Mensch war.

„Cettina wünscht, dass wir nicht zu spät zurückkommen“, sagte Sallicano. Calogero spürte hinter seinen Worten den Druck der charakterstarken Schwiegertochter. Sie hat ihn im Griff, dachte er, wie früher ihren Ehemann. Trauer und Wut stiegen in ihm auf: Wozu diese Eile? Warum diese kühle Geiselübergabe? Giovanni lebte seit sieben Jahre bei ihnen, den Großeltern väterlicherseits. Er und seine Frau hatten ihn morgens geweckt, mit ihm die Hausaufgaben gemacht, gespielt, und vor allem er, der Großvater, hatte die werdende Persönlichkeit des Enkels mit Wissen gefüttert. Und jetzt? Jetzt kam der Baron und nahm ihn einfach mit? Wohin?

Natürlich hatten sie ausführlich über die Trennung und ihre Notwendigkeit gesprochen, aber wie konnte man, wo die Trennung nun Wirklichkeit wurde, Gefühle und Emotionen einfach so übergehen?

Giovanni hatte das Auto gehört und erschien mit seinem Koffer. Er erkannte Sallicano wieder und begrüßte ihn ebenso reserviert wie vertraut, als wollte er zeigen, dass er ihn zwar kannte, aber nur flüchtig. Er war betrübt, aber bereit, Pertuso Piccione zu verlassen. Er hatte immer gewusst, dass es irgendwann so kommen würde. Er wollte lernen, einen Abschluss machen und dann arbeiten. Hier, in Pertuso Piccione, gab es nur eine Pflichtschule.

Als der Großvater Giovanni im Auto sitzen sah, wurde er von Gefühlen übermannt. Schon im Begriff, die Autotür zu schließen, öffnete er sie verärgert erneut. Tränen rannen ihm über das faltige Gesicht. Er bat Giovanni, noch einmal auszusteigen, nahm ihn in den Arm und drückte ihn fest an sich.

Die richtigen Worte fand schließlich Giovanni: „Du hast es doch selbst gesagt, Opa. Für mich beginnt ein neues Leben … mit einer neuen Schule, neuen Kameraden … Wir wohnen nur einen Steinwurf voneinander entfernt, hast du gesagt, und wenn ich am Morgen losgehe, könnte ich am Nachmittag hier sein.“ Bei den letzten vier Worten verhaspelte sich der Junge, er schaute den Großvater an. „Nur einen Steinwurf …“, wiederholte er, aufrecht, das Gesicht angespannt, verschwitzt und voller Tränen, mit gesenktem Blick und zitternden Beinen. Immer leiser und verworrener wiederholte er weinend, in einer Art Trance: „Nur einen Steinwurf entfernt … nur einen Steinwurf entfernt.“

Niemand rührte sich. Dann schob die Großmutter den Großvater entschlossen zur Seite, streckte die Arme aus, zog den Enkel an sich und drückte ihn mit ungeahnter Kraft an sich.

Giovanni schmiegte sich an sie, der gelockte Kopf ruhte an ihrer Brust, schluchzend umklammerte er ihre schmalen Schultern. Allmählich beruhigte er sich und bedeckte ihren Hals, ihre Wangen mit feuchten Küsschen.

Der Großvater stützte sich, als müsse er sich festhalten, auf das Mäuerchen, blickte mit glänzenden Augen von seiner Frau zum Enkel, vom Enkel zur Frau, dann feindselig zu Baron Sallicano, der steif wie eine Marionette mit ungerührter, wächserner Miene dastand.

Dass der Junge so reagieren würde, hätte Sallicano nicht gedacht. Er sollte eingreifen, die Dinge beruhigen, seine Rolle unterstreichen.