Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Laberinto

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

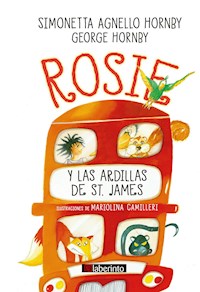

Rosie tiene nueve años y a menudo, durante las vacaciones, pasa mucho tiempo montada en los autobuses rojos de Londres. Sus padres son conductores, y cuando sus turnos coinciden, no les queda más remedio que llevarla con ellos por las calles de la ciudad. En el día del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, los padres llevan a Rosie al parque de St. James. Su misión es encontrar a las famosas ardillas que en el parque tienen su hogar. ¿Pero por qué no hay rastro de ellas? ¿Y por qué, según cuenta el Guarda del parque, los nidos están vacíos y los pelícanos se han refugiado en la isla del lago? La gran aventura comienza justo a los pies de un gran roble. Allí, un mundo secreto se revela a los ojos de Rosie que se encuentra en medio de una batalla: zorros y ratas, originarios del parque, quieren expulsar de una vez por todas a los últimos llegados para reapropiarse de sus tierras, pero ardillas, pelícanos y loros están listos para resistir. A través de los ojos de Rosie, cabe preguntarse: ¿qué significa "hogar" para cada uno de nosotros? ¿Qué significa pertenecer a un país o a una ciudad, qué significa ser "originarios de un lugar"? ¿No venimos todos, de alguna manera, de otro lugar? Tal vez entonces, lo que cuenta es cómo podemos estar juntos, con nuestras diferencias, las que llevamos a la espalda como un caracol su caparazón y, sin embargo, con el deseo de compartir un país, una ciudad, un parque, una amistad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 87

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Rosie e gli scoiattoli di St. James

© 2018 Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano, Italia

www.giunti.it

Autores: Simonetta Agnello Hornby, George Hornby

Ilustraciones: Mariolina Camilleri

Proyecto gráfico: Adria Villa

Traducción: Carmen Ternero Lorenzo

© 2020 Ediciones del Laberinto, S. L., para la edición mundial en castellano

ISBN: 978-84-1330-8999

IBIC: YFH / BISAC: JUV039250

www.edicioneslaberinto.es

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com <http://www.conlicencia.com/>; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

1. Rosie, «la parlanchina»

Rosie, «la parlanchina», así la llamaban sus compañeros de clase, y hasta los profesores escuchaban en silencio sus historias fantasiosas. En el St. Mungo de Peckham, a los alumnos se les pedía los primeros días de cada trimestre que se pusieran de pie al lado del profesor para contar lo que habían hecho durante las vacaciones.

Algunos relataban sus excursiones a la playa o la montaña, o hablaban de las visitas a los abuelos; otros, los más ricos, detallaban sus viajes al extranjero, y muchos otros contaban cómo habían sido los largos días transcurridos en los centros comerciales, las películas que habían visto, las tiendas en las que habían comprado y los restaurantes en los que habían comido.

Rosie se sentía un poco distinta. Su madre le decía que era «especial» y su padre la llamaba «la maravilla de la familia», pero a ella le bastaba con su nombre, Rosalia Giuffrida-Watson o, simplemente, Rosie.

Sus padres eran conductores de autobús y no se podían permitir muchas vacaciones. Un año sí y otro no, por Navidad, hacían un largo viaje para ir a ver a la abuela Maude y los hermanos y sobrinos de su madre, que vivían en Jamaica. Y todos los veranos, Rosie iba a ver a sus abuelos paternos a Sicilia. Estos viajes le daban para contar muchas cosas al principio del primer trimestre y, en años alternos, al principio del segundo, pero el resto del tiempo tenía que encontrar otras cosas que contar.

Durante las vacaciones que tocaban «en casa», sus padres intentaban turnarse en el trabajo para no dejarla sola.

Ninguno de los dos tenía familia en Inglaterra. Bruno era el único de la familia que había ido a Londres para aprender inglés y, como se había encontrado tan bien allí, no había vuelto a casa.

Cuando Bruno y Brenda se conocieron, ella se lo presentó a su numerosa familia. Sin embargo, cuando la abuela Maude se jubiló y decidió volver a su país natal, Jamaica, todos los hermanos la siguieron poco a poco; todos, menos Brenda.

2. Niña a bordo

Bruno se sentía muy orgullosode su profesión de conductor. Era una gran responsabilidad transportar a nada menos que dos pisos de pasajeros. «Nosotros somos la sangre de la ciudad —le solía decir a su mujer—. Llevamos el oxígeno a los músculos de Londres para hacerla trabajar y crecer. Muy poca gente se da cuenta de nuestro valor, pero sin nosotros la ciudad no podría funcionar».

«Tan romántico como siempre —contestaba Brenda—. Pero, es verdad, los jefes dan nuestro trabajo por descontado y luego tenemos que ser los del sindicato los que luchemos para que no nos exploten. Eso es así».

El invierno anterior, a Brenda la habían elegido representante del sindicato de los conductores de la compañía de Peckham, el barrio de Londres en el que vivían, al sur del Támesis. Aquella Navidad hubo una helada fortísima que congeló el agua de las cañerías. En enero, cuando la temperatura empezó a subir lentamente por encima de cero, el hielo se derritió y las cañerías que pasaban por delante del St. Mungo resultaron seriamente dañadas, hasta el punto de que, a las pocas horas, un lago anegó la acera y la carretera y, pasando por los barrotes de la cancela del colegio, el patio y una gran parte de la planta baja del St. Mungo se inundó, lo que obligó a la directora a cerrar el colegio durante unos días. Como en aquel momento el sindicato le había pedido a Brenda que fuera a hacer un curso de formación fuera de Londres, Bruno tuvo que llevarse a Rosie con él y le explicó el juego que harían aquel día.

Mientras le metía en la mochila algo de fruta, unas cuantas zanahorias, un bocadillo improvisado y media tableta de chocolate amargo, le explicó las reglas del juego.

—Hoy vamos a hacer una visita turística a Londres. Yo haré de conductor y guía, y tú, Rosalía, harás de turista.

Al ver que la llamaba por su nombre completo, en lugar de decirle Rosie, la niña aguzó los oídos. El nombre completo quería decir que se estaba hablando de algo serio.

—Ahora vamos al garaje a fichar —continuó su padre— y luego cogeremos un autobús especial. No será el 37 ni tampoco el 197, sino el misterioso… —Bajando la voz y pronunciando lentamente las palabras, susurró—: tres-cuatro-cinco.

Curiosa y un poco atemorizada por el tono del anuncio, pero teniendo cuidado de que no se notara, Rosie contestó:

—¿Y qué tiene tan misterioso el 345?

El padre, viendo que su pececita había encontrado un anzuelo de su gusto, decidió que ya podía empezar a contárselo.

—La ruta de ese autobús es antigua y retorcida —explicó en voz baja—. El viejo Burt dice que traza una línea de energía druida entre el círculo de piedras de Stonehenge y la Gran Muralla china. Hasta ahora, todavía no hay nadie que sepa cuál es su recorrido exacto ni el número de las paradas, ni siquiera conductores tan veteranos como Burt. Por eso, tu misión, si decides aceptarla, será recorrer toda la ruta y contar, si puedes, el número exacto de paradas que hay entre Peckham y South Kensington.

A Bruno le pareció entrever una sombra de incertidumbre en el rostro de su hija, pero hizo como si nada y prosiguió:

—Y si lo consigues, la otra mitad de la tableta de chocolate será tuya y podrás hacer con ella lo que quieras.

—¡Acepto! —exclamó Rosie.

Padre e hija salieron rápidamente de la casa. Se pusieron los abrigos en el ascensor para no perder tiempo y llegar lo antes posible al garaje.

A la salida, Rosie era la única pasajera. Bruno la veía por la cámara del primer piso. La niña estaba inclinada hacia delante, con la nariz pegada contra el cristal y respirando profundamente para empañarlo. Bruno encendió el micrófono del conductor:

—Se ruega a la pasajera número uno que utilice el pañuelo que encontrará a su disposición en la mochila, en vez de los cristales del autobús, si necesita sonarse la nariz. Y si quiere dibujar, se ruega asimismo que use lápiz y papel, en lugar de ensuciar los cristales con los dedos.

Bruno la vio echarse para atrás sorprendida y mirar a su alrededor para descubrir de dónde salía la voz. Primero encontró los altavoces y luego las cámaras. Con una risilla y ojos de listilla, se acercó a una cámara. En la cabina, Bruno vio cómo toda la pantalla se llenaba con la cara de su hija, que estaba poniendo nariz de cerdito tirándose de la punta hacia arriba con los dedos, poniendo los ojos bizcos y sacando la lengua. Ya empezaba a arrepentirse de habérsela llevado al trabajo con él, pero no sabía qué otra cosa podía hacer.

Al final, el viaje fue bien, y para Rosie, genial. En la segunda parada, que Rosie estaba apuntando en la libreta, subió una anciana que se sentó en primera fila, como ella, pero en el otro lado del pasillo. Rosie la observó a escondidas: botas negras de cuero, bajas y de suela gruesa; falda escocesa con una gran hebilla para que no le entrara frío; un abrigo negro, largo y acolchado, como un plumón, y un gorro marrón de caza con orejeras y unos cordones que se le movían a derecha e izquierda con cada curva.

Rosie estaba a punto de anotar la quinta parada en la página que había titulado «Para Burt» cuando el autobús arrancó de un modo un poco más brusco de lo normal y a la señora de las orejeras se le cayó una bolsa que llevaba en la mano. Cayeron al suelo decenas de caramelos, que empezaron a rodar hacia atrás cuando el autobús cogió velocidad. La señora comenzó a recogerlos sin levantarse, pero Rosie, al ver que le costaba, se levantó para ayudarla a alcanzar los caramelos que estaban más lejos.

Desde aquel momento y durante el resto del viaje, las dos se hicieron inseparables. Aun cuando la señora dijo que sería imprudente comerse más de la mitad de los caramelos, Rosie, que mientras tanto se había sentado a su lado, se quedó con ella escuchando las historias que le contaba sobre los sitios por los que iban pasando y cómo eran cuando ella era joven.

Se llamaba Mrs. Draper y era pálida, estaba llena de arrugas y tenía la nariz fina, con la punta ligeramente hacia abajo. Parecía que no había nada que no supiera sobre aquellas calles y zonas de Londres: hubo un tiempo en el que Camberwell era solo campo, famoso por sus mariposas azules, que tenían el tamaño de una mano; Brixton había sido un barrio muy rico, con nada menos que cuatro teatros a los que acudían miembros de la nobleza y la realeza, y en las grandes praderas de Clapham Common hubo en su día cuatrocientos árboles, que cayeron todos en una sola noche de tormenta en 1987. Mrs. Draper se lo contaba con una sonrisa en los labios y ojos brillantes y vivaces. Rosie escuchaba atentamente cada una de sus palabras, era como escuchar el cuento de las buenas noches pero sin tener que interrumpirlo para dormir.

Después de Clapham, la señora empezó a hablar más lentamente, así que Rosie pensó que a lo mejor se había cansado y que sería mejor volver a su asiento, al otro lado del pasillo.

—¿Quiere que la deje descansar un poco? —le preguntó—. Sus historias son maravillosas, pero no quiero que se le canse la voz.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: