Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

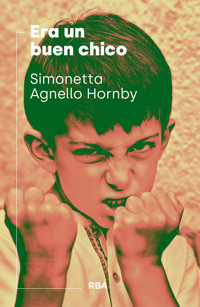

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Un relato sobre la amistad, el poder feroz de la familia y el deseo de regresar a los orígenes. Esta es la historia de dos madres, dos mujeres fuertes que toman las riendas de sus respectivas familias, y de sus hijos, Giovanni y Santino. Ambos crecen juntos en el oeste de Sicilia y sueñan qué tipo de hombres serán. Los dos progresan en sus vidas y, bajo el telón de fondo de las guerras entre clanes mafiosos de los años ochenta, uno acabará siendo un reputado abogado y el otro un constructor de éxito. Pero la construcción, pública y privada, no conjuga bien con la transparencia ni la justicia y, con el paso del tiempo, los dos amigos se verán arrastrados a una espiral sin salida. Bajo el deslumbrante marco de una Sicilia desaparecida, Simonetta Agnello Hornby, una de las mejores escritoras contemporáneas, se adentra por primera vez de forma decidida en el submundo de la mafia de su amada isla.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Era un buen chico

Simonetta Agnello Hornby

Traducción de Ana Ciurans

Título original italiano: Era un bravo ragazzo.

Simonetta Agnello Hornby, 2023.

© Mondadori Libri, S.p.A., Milano, 2023.

© de la traducción: Ana Ciurans, 2024.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: mayo de 2024.

ref: obdo334

isbn: 978-84-1132-877-7

aura digit • composición digital

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

El mundo es grande y hermoso, pero está muy ofendido.

Todos sufren por sí mismos, pero no sufren

por el mundo que está ofendido,

así que el mundo sigue estándolo.

Conversación en Sicilia,elio vittorini

No soy un loco [...]. No me gusta pagar.

Porque la renuncia es una renuncia a mi dignidad de empresario.

libero grassi, entrevista televisiva en Samarcanda, 11 de abril de 1991

SUMARIO

1. A la ventura

2. Triste despertar

3. Una cosa, una sola

4. Ya eres un jovencito

5. El sueño de Giovanni

6. Las familias nacen enfermas

7. Ese dinero no me gusta

8. No hay piedra que no hable de belleza y dolor

9. Una carta de adiós

10. Chumberas

11. Lo demás no es más que lo demás

12. Dos especies diferentes de animales

13. Con el cariño de siempre

14. Nunca mientas y nunca digas la verdad

15. Como una lagartija en los muros de la ley

16. ¿Así que la tierra no tiembla?

17. Veo sangre

18. Aquí estamos

19. Invitados a los que les gusta hablar

20. Casa Perfetta

21. Este es mi regalo

22. El último algarrobo

Índice de personajes

Nota de la autora: Un volcán apagado

Agradecimientos y lecturas

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Epígrafe

Índice

Comenzar a leer

Agradecimientos

Notas

Colofón

1A la ventura

Resbalaron montaña abajo como perros salvajes hasta la primera terraza, de bancal en bancal, abriéndose camino entre los matojos y la espesura, y al tropezar con las piedras rodaron por la pendiente y se dejaron arañar por las plantas espinosas y la hierba alta y hostil que había sobrevivido al bochorno de agosto. Gritaban como si fueran al asalto de una trinchera imaginaria, que no era otra cosa que el frágil y expugnable baluarte de su edad. Dieron unos pasos inseguros sobre el rellano y se dejaron caer jadeantes sobre las glebas de tierra recién aradas.

El campo se abría en leve declive alrededor de una mata de algarrobos. La luz penetraba cortante entre las ramas y titilaba sobre sus cuerpos rendidos. Sergio apretaba contra su pecho el balón de cuero que en Navidad le había regalado su padre, ferviente admirador del galés John Charles, máximo goleador de la Juventus y primer futbolista británico «importado» en Italia. Los ciento diez millones de liras de su astronómico fichaje se daban por bien empleados: en los cinco años que llevaba en Italia, John Charles había marcado más de cien goles vistiendo la camiseta bianconera.

Los chicos reían, tomaban aliento y reían.

De repente, Luigi se puso de pie, se abalanzó sobre Giovanni y entabló con él una lucha sin violencia, pero lo bastante rabiosa como para desatar la respuesta de su amigo: rodaron por el suelo y fueron a parar a los pies de Sergio, que los miraba impasible; sabía que la lucha acabaría como había empezado y que todo quedaría en nada.

Y así fue: los chicos lo dejaron, pero solo para echarse sobre Sergio, robarle el balón y lanzarlo lejos de un cabezazo. En breves instantes se pusieron a perseguirlo hacia una portería imaginaria, Giovanni y Luigi como defensas, Sergio como atacante, en una secuencia de fintas, desvíos y regates entre los árboles, de carreras y persecuciones. Las glebas aradas por los tractores impedían los desvíos, obstaculizaban y fragmentaban las acciones. El juego a tirones y los zapatos llenos de piedrecillas y tierra los consumían, así que se pusieron a prueba dando rienda suelta a la construcción de remates de cabeza cada vez más audaces, al peloteo, y, finalmente, a una secuencia infinita de penaltis contra la portería enmarcada por dos algarrobos que defendían por turnos.

—No doy para más —repetía Sergio, acostumbrado a estar al otro lado, a atacar la portería y a no defenderla nunca.

Estaban empapados en sudor. El sol descendía con lentitud y había transformado el cielo sobre los algarrobos en una colada de color naranja y azul cobalto.

Los tres parecían soldados que vuelven de una batalla: Sergio, con el balón debajo del brazo, Luigi, cabizbajo, y Giovanni, con su corona de rizos oscuros, entraron en la sombra húmeda de la mata. Giovanni indicó un árbol más alto y se subieron a él uno tras otro, cada uno en una rama diferente, pero los tres lo bastante cerca para hablarse en voz baja, como si tuvieran que contarse secretos que no debía oír ni siquiera la campesina que pasaba por allí cerca; con cuidado de no sacudir la cesta de mimbre que le colgaba del brazo, la mujer hurgaba con la cabeza gacha entre las zarzas del margen del sendero y de los muretes que separaban las fincas en busca de caracoles pegados a las espinas más gruesas, en las que se camuflaban a la perfección.

A los once años, en la cabeza solo caben grandes pensamientos, y preguntas enormes, que casi se escapan de tan grandes que son.

—¿Qué haremos? —dijo Giovanni con un tono que ni siquiera sonó interrogativo, sino, a lo sumo, como el título de un programa.

—Algo haremos —respondió Sergio, como si lo importante no fuera «qué» harían, sino la intención de hacerlo.

Lo llamaban el Boloñés porque su padre era del norte, de Casalecchio, a cuatro pasos de Bolonia: militar en Palermo, había llegado a Pertuso Piccione con un compañero de armas originario del lugar y se había enamorado, apasionadamente correspondido, de la hermana de este. Convertido ya en carabiniere, había pedido que lo destinaran a Sicilia, se había casado con la guapa moza de Pertuso y ahora era jefe del cuartel local. Sergio, un larguirucho de pelo rojizo y lacio como los espaguetis, había aprendido de su padre que una actitud firme era una clara señal de autoridad, así que le gustaba soltar afirmaciones como aquella.

—Algo haremos —repitió muy serio.

—¡Y una mierda vamos a hacer! —le replicó Luigi balanceándose en su rama, para nada impresionado.

—¿Nos quedaremos para siempre en Pertuso Piccione? —preguntó Giovanni, y en su cara redonda sus amigos leyeron un deseo de increíbles lejanías.

Sergio levantó el balón con el hueco de la mano y, como si fuera una bola de cristal, trató de adivinar el destino mirando en su interior:

—Veo... veo...

—Qué vas a ver tú —se burló Luigi, intrigado a su pesar por aquel destello de magia.

—Veo América, América entera, como en el libro de geografía, con sus rascacielos y el mar, y también con sus praderas y los bisontes...

—A esos —dijo Giovanni— los viste en el cine el año pasado, en Sciacca, cuando dieron Los siete magníficos...

—Pero ¿en América hay algarrobos? —preguntó Luigi distraídamente.

—Nada sabemos del mundo nosotros —dijo Giovanni con solemne aflicción.

—¿Y qué? —se adelantó Sergio—. Mi padre vino a Pertuso Piccione de muy lejos...

—Para llegar aquí desde Bolonia se necesita un día y una noche de tren, ¡eso no es nada! Podemos hacerlo mejor. —Luigi buscó inspiración entre las hojas del algarrobo—. ¡La moto! Cuando tengamos una moto, los caminos serán nuestros. Una moto bonita, potente, que cuando le das gas te parece que vuelas. —Se giró hacia Sergio, que aún sujetaba la bola de cristal en el hueco de la mano—. ¿Ves ahí dentro que les haremos morder el polvo a todos? ¿Nos ves cruzando los arcos del triunfo de Roma? Puede que incluso salga a recibirnos una mujer, una de esas que... —Luigi se atascó, no sabía cómo seguir.

—¡Qué mierda sabrás tú de las mujeres! —replicó Sergio, que tenía seis meses más que él—. Solo las has visto en el cine, en el mismo sitio donde yo vi las praderas y los bisontes...

—Marilín Monró —suspiró Giovanni mirando fijamente el balón de Sergio. La evocación de las exuberantes formas de Marilyn enfundadas en un vestido blanco lo trastornó.

—¡Pero qué Marilín ni Marilín! Esa se ha convertido en una santa. ¡Y tú una mujer no la has visto ni en pintura! —gritó Luigi, a quien se le escapó un gallo que lo hizo avergonzarse.

Giovanni no quiso llevarle la contraria; eran medio parientes por parte de bisabuelos, pero nadie se acordaba con exactitud de en qué grado. La cosa es que el uno solía mencionar al otro como «mi primo», y primos eran también para el Boloñés, que enseguida quiso mostrar su parte de sabiduría:

—¡Las mujeres, abajo, tienen el pelo negro!

—¿Tú cómo lo tienes, so memo, rojizo o negro? Las mujeres, ahí abajo, lo tendrán negro si son morenas, el color es el mismo que el de arriba —explicó Giovanni con paciencia—. Y Marilín era muy rubia...

—América es rubia —prosiguió Sergio—, en algo nos convertiremos, y ese algo será rubio como Marilín. —Hubiera querido reírse fuerte, pero le entró una repentina melancolía—. Pero ¿os habéis fijado bien en Pertuso Piccione? Hace honor a su nombre, una paloma1 posada sobre la colina como un pájaro atrapado. ¿Quién no querría escaparse de aquí?

—Mi abuelo —intervino Giovanni— está orgulloso de vivir en el pueblo.

Colgados como estaban del algarrobo, no notaban que las primeras sombras se agolpaban bajo sus pies; la tarde casi se había convertido en noche y la luz anaranjada se apagaba virando en un óxido luminoso que los difuminaba a todos.

Silencio. Luego, a lo lejos, oyeron ladrar un perro que se aproximaba.

—Ese es Minorto —dijo Sergio—, el perro de los Rizzo. Más vale que volvamos a casa.

—¡Yo no tengo miedo! —exclamó Giovanni—. Podemos quedarnos aquí toda la noche si nos da la gana. —Escudriñó a sus amigos, como si quisiera tantear su fidelidad, y consideró que era mucha, como si lo que acababa de proponer no fuera una fanfarronada, sino otra de las muchas maneras de dar sustancia a su amistad, a su alianza, a su futuro. Ninguno tenía ganas de pasar la noche bajo un algarrobo, en medio del campo, pero la mera idea hacía que se sintieran como tres héroes a punto de acometer una hazaña gloriosa.

—¿Cómo seremos, nosotros, de mayores? —prosiguió Giovanni.

—¿A qué te refieres con «cómo seremos»? —Sergio acarició el balón y se lo puso entre los muslos para que no se le cayera—. Seremos hombres y punto. He oído decir que el hombre pronto irá a la Luna. ¡Esa es la clase de hombre que seremos! ¡Hombres de la Luna! —Sus miradas parecieron converger a la vez en el disco blanco que ocupaba cada vez con más nitidez un espacio en el cielo—. Nosotros tres somos una sociedad secreta y nunca nos traicionaremos.

Ninguno de ellos había alcanzado la pubertad, pero se habían espiado en silencio los unos a los otros mientras hacían sus necesidades en el suelo, como los animales. Y se confesaban secretos que no contaban a nadie más. Aunque aún jugaran a los vaqueros y Yul Brynner —«cascarrabias pero muy valiente»— fuera su héroe, cuando paseaban por Pertuso Piccione y miraban a las chicas que se contoneaban por las calles, la sangre les fluía cuerpo abajo, sentían emociones desconocidas hasta entonces y notaban abochornados un estremecimiento y un chisporroteo nuevos que les daban apuro. Preferían fantasear con las actrices de cine: era más sencillo pensar en mujeres que solo eran imágenes lejanas que en las carnes de las chicas con quienes habían crecido, con sus olores, sus caras coloridas, su cabello recogido en gruesas trenzas rematadas con lazos o en las modernas colas de caballo que lucían las más espabiladas. No siempre lograban controlarse y acababan como sin aliento, húmedos y apagados.

—Nos iremos lejos —dijo de nuevo Giovanni—, a la ventura. ¡Adiós, Pertuso Piccione!

—Sí, ¡a la ventura! —le hizo eco Luigi. Pero, como era su costumbre, se apresuró a añadir—: ¡Con la bendición del padre Cangemi!

El padre Cangemi, el párroco con quien habían estudiado catequesis y habían hecho la primera comunión, les había aconsejado que se mantuvieran alejados de la lujuria; pero ninguno de los tres dejaba de hablar de ella, como si fuera una persona de carne y hueso, o más bien de carne que de hueso. Solo con pronunciar la palabra «lujuria» se ruborizaban y se sentían hervir. ¿Qué harían si se topaban de verdad con ella? Quizá yéndose lejos todo sería más fácil, incluso tratar con la lujuria. Por otra parte, ¿qué iba a saber el padre Cangemi? Al fin y al cabo, era un cura. Sin embargo, le hacían caso, porque, además de poner a su disposición el campo del oratorio para jugar memorables partidos bajo el sol de las tres de la tarde, el padre Cangemi los instruía sobre cómo era la sociedad y los ponía en guardia tanto contra los comunistas como contra la lujuria, y, en ambos casos, más que prohibir se limitaba a aconsejar; aunque, acerca de los comunistas, prometía intervenir más adelante. «Los malos pensamientos, cuando nos asaltan y vienen para quedarse, hay que ganarlos por aburrimiento. Echaos una carrera por la calle Grande, luego volved a subir y bajad de nuevo, una, dos, o incluso tres veces, y los malos pensamientos se irán. —Hacía una pausa y luego, en voz baja añadía—: Casi siempre...».

Para el padre Cangemi era muy importante ponerlos en guardia contra los malos pensamientos, siempre prestos a abalanzarse sobre los cansados y los dudosos, pensaba Giovanni, que tenía con él una relación tan especial como la que tenía con el abuelo Calogero. Su madre y su hermana vivían en Sciacca y al año siguiente se uniría a ellas; prefería no pensarlo, lo atormentaba demasiado la idea de dejar al abuelo, el pueblo, a Sergio y a Luigi e incluso al padre Cangemi, y también la de tener que hacer nuevas amistades en otro sitio.

Así, entre charlas y pensamientos, se hizo casi de noche en las ramas del algarrobo, y los tres amigos se miraron con una mezcla de sorpresa y susto, unidos por la idea de un porvenir tan luminoso como incierto, listos para franquear cualquier muro con tal de sentirse cerca del disco de la luna llena que respiraba dulcísima en el cielo, fuertes en su fragilidad de cachorros antes de que se cumpliera la metamorfosis que los convertiría en jóvenes hombres.

Bajaron deslizándose de rama en rama. Minorto, que estaba a los pies del árbol, los recibió jadeante, brincando de alegría sobre sus patas torcidas.

—¿Qué haces aquí, Minorto? ¡Vamos a casa!

Seguidos por el perro medio cojo, echaron a correr bancales arriba hasta el olivar de los Rizzo y luego a toda prisa en dirección al pueblo de cuyas ventanas ya iluminadas llegaban las débiles voces de la gente, los ruidos de las radios y de los primeros televisores. En lo alto se erigía la cúspide de roca que dominaba Pertuso Piccione y el valle como un Cristo sin cruz, o como un monje con la cabeza gacha.

Giovanni volvió la vista atrás, hacia el callejón que acababan de recorrer, llamó a sus amigos, los miró fijamente y, antes de que cada uno se fuera por su camino, repitió:

—A la ventura.

2Triste despertar

El domingo por la mañana, Giovanni se despertó temprano. Del exterior, tras el concierto de campanas de la basílica de la Asunta, del monasterio de San Pelegrino, de la iglesia de las Almas del Purgatorio y de la de San Sebastián, llegaron también los humildes tañidos de la iglesia de Santa Libera y los primeros ruidos del pueblo: las explosiones del motor de un coche que se ahogaba en subida, la persiana del estanquero, los pasos rápidos de quienes bajaban en la parada del autobús de línea, la radio encendida del vecino de enfrente. Señales de un nuevo día.

Giovanni escuchaba. Había aprendido a reconocer de dónde venía cada ruido; todos tenían una cara, y cuanto más cerca estaban, más familiares le resultaban. Las campanas no: las más lejanas no las conocía. Sin embargo, medía su distancia como si con esos sonidos pudiera distinguir los caminos, las bifurcaciones y los bancales, en definitiva, todo el perímetro de Pertuso Piccione —un pueblo grande, antiguo y, como le recordaba su abuelo con orgullo, el pueblo donde se había escrito la historia de Sicilia, su amadísima tierra—. Giovanni, que respetaba las enseñanzas de su abuelo, también estaba orgulloso de su pueblo, y soñaba con los ojos abiertos y los brazos entrelazados bajo la nuca, teniendo cuidado de no hacer crujir la cama.

Una gran mancha de humedad en una esquina del techo interrumpía el ritmo de la cenefa de pámpanos de vid y racimos de uva que daba la vuelta a toda la habitación. En esa mancha se condensaban los sueños que él acababa de poner a salvo de la noche. Rostros, palabras, paisajes que fluctuaban delante de sus ojos como en una película. «¿De dónde vendrán todas estas imágenes?», se preguntaba, y las dejaba flotar hasta que se consumían solas.

La casa donde vivían era un edificio de dos pisos de la segunda mitad del siglo xix que se había salvado de los bombardeos, con todo el mobiliario intacto, aunque un poco maltrecho. A diferencia de lo que había ocurrido en la carpintería del abuelo, donde se habían instalado sierras eléctricas y artilugios más modernos, en aquella casa no habían entrado muchas cosas nuevas desde después de la guerra, salvo una cafetera moka y el transistor, regalo de Tano, el hijo; y, recientemente, el televisor.

El abuelo Calò se movía en el piso de abajo; Giovanni lo oyó bajar a la calle, intercambiar algunas palabras con alguien y entrar de nuevo. Al poco, llamó a su puerta, la abrió y apareció en el umbral: alto, delgado, enfundado en la camisa de franela que le cubría los anchos hombros incluso en verano y los pantalones de pana sujetos por un cinturón de cuero. Los pómulos, definidos y marcados, dominaban su rostro hundido, con unas ojeras oscuras bajo los ojos verdísimos y una densa red de arrugas alrededor de la boca.

Giovanni estaba orgulloso de su abuelo que, aunque se aproximaba a los sesenta, era un hombre fuerte y musculoso.

Había trabajado en una carpintería, como su padre, pero hacía unos veinte años que había abierto una tienda de muebles y marcos para puertas y ventanas; en la trastienda del almacén y en el patio cubierto también tenía material para la construcción, que vendía a particulares o a maestros de obra. Agudo observador, no le había pasado inadvertido que los tiempos estaban cambiando, pero estaba convencido de que la maestría artesana sobre la que se fundaba su empresa duraría más que la aportación industrial. Las pocas veces que iba a Palermo o a otras ciudades de la isla escudriñaba los detalles de edificios más recientes, y le costaba reconocer en ellos el rigor que le habían enseñado. Su establecimiento de Pertuso Piccione seguía siendo próspero, y quienes buscaban mercancía de calidad acudían a él, incluso desde Palermo y toda Sicilia occidental.

Se había puesto de acuerdo con su nuera Cettina Lo Giudice, la madre de Giovanni, para ocuparse de la educación de ese niño que pronto se quedó sin padre y que se mudó a su casa a la edad de cuatro años.

Era costumbre acoger en casa a parientes de todas las edades, huérfanos, discapacitados, viudos o a amigos cercanos solteros, y cuidar de ellos hasta que los jóvenes eran capaces de mantenerse por sí mismos y abandonaban la casa o los ancianos morían.

A Giovanni le gustaba vivir con sus abuelos, lo cubrían de atenciones y siempre recibía una palabra afectuosa o una caricia. Le gustaba estar con la abuela Teresa, que cosía en casa y estaba considerada una modista expertísima. Giovanni la veía siempre inclinada sobre su Singer, o bien ocupada cosiendo a mano, sentada en un pequeño sofá cubierto de retales y carretes de hilo con el apoyabrazos lleno de alfileres y agujas listas para su uso, cada una con una hebra de un color diferente. Por las mañanas temprano, sin moverse del sofá, le indicaba a Giovanni que fuera a la cocina, donde lo esperaba un tazón de leche, pan y un huevo revuelto.

El abuelo Calò tenía la voz profunda, pero, cuando hablaba con Giovanni, era como si le pusiera la sordina y las frases le salían veladas, suaves, moduladas. Gran narrador, había alimentado a su nieto con historias de su pueblo, a medio camino entre los hechos reales y la fantasía. A menudo, después del trabajo lo llevaba a la terraza que habían construido al poco de acabar la guerra: desde allí la vista alcanzaba hasta el mar, y, sobre todo en los días más límpidos, se colocaba detrás de Giovanni y le ponía las manos sobre los hombros. Se quedaban así, en silencio, dejándose acariciar por el viento, cuando soplaba, y luego el abuelo le susurraba: «Debes amar esta tierra, tu tierra —añadía levantando un poco la voz—. ¡Te pertenece, como tú le perteneces a ella! Tú perteneces a las montañas, a estos campos, a nuestras colinas, a los bosques... a la belleza de nuestra isla. También le perteneces al mar. Quizá, quién sabe, algún antepasado nuestro llegó por mar, eso explicaría que haya tanto espacio dentro de nosotros, tanto azul, que nos dan ganas de abrazar esta maravilla que ves. Llegaron africanos, sicanos, griegos, romanos, árabes, normandos, españoles, franceses, y quizá alemanes e ingleses, aquí a Pertuso Piccione... Luego, ¡el desgraciado de Garibaldi lo echó todo a perder! Aquí todos encontraron riqueza, porque la verdadera riqueza de nuestra tierra es el agua, y aquí siempre la ha habido».

El abuelo quería que Giovanni se quedara en Pertuso Piccione. «Te harás mayor, pero esta es tu tierra —le gustaba repetirle—. Le perteneces como le pertenece un olivo. ¿Alguna vez has visto sus raíces? ¿Has visto cómo se retuercen y luego se adentran en la tierra hasta el fondo? —Luego, con una risita, añadía—: Por eso nuestro querido pueblo se llama Pertuso Piccione,2 porque nuestras raíces se hunden en profundidad. Así somos y así es tu familia, que siempre ha vivido aquí».

Lo de la familia el abuelo se lo inventaba en parte, porque, de hecho, les quedaban muy pocos parientes directos; pero eso no importaba, a Giovanni le gustaba creer en esa fábula. Aunque la idea, tal y como el abuelo la celebraba, no coincidía con las raras visitas que hacía con su abuela a ciertas tías solteronas que habían abierto una pastelería en la calle mayor y eran conocidas por sus buenas maneras, pero sobre todo por la exquisitez de sus buñuelos de requesón y de sus bollos rellenos de helado de avellana. La abuela cosía para ellas y, cuando las visitaban, Giovanni recibía infaliblemente alguna galleta recién horneada que se comía en la trastienda de la pastelería, donde siempre se respiraba un penetrante aroma a vainilla y a canela.

La abuela cosía los vestidos de las tías y, cuando se los ponían para la primera prueba, en la habitación se hacía un silencio casi monástico, roto de vez en cuando por palabras exóticas como «plissé», «carré», «godet» y risitas de satisfacción. Él, acuclillado en el suelo, de las tías solo veía los pies descalzos y las piernas hasta las rodillas. No trataba de mirar más allá porque estaba prohibido, y, sobre todo, porque las pruebas estaban rodeadas de un halo de misterio que era bonito preservar. Pastelería y sastrería rimaban, y en ese caso parecía entonadísimo que hubiera dos vestidos por coser, al unísono, pues las tías tenían la costumbre de encargar los vestidos a la vez, pero en dos telas y dos modelos diferentes. A la abuela le gustaba trabajar para ellas: las telas, elegidas de muestrarios que cambiaban cada año, venían de Palermo, o a veces del continente, y antes de cortarlas solía pasar la mano por la pieza extendida sobre la mesa para sopesar su resistencia y estudiar, cuando no eran de un solo color, el encaje del estampado y cuánto cundiría. Las tías no eran guapas, pero estaban bien proporcionadas, y saltaba a la vista que sus medidas le producían satisfacción a la abuela, porque luego, cuando se despedía de ellas, siempre decía: «Cae bien, cae bien». Lo decía dos veces, como si se refiriera a la doble confección en que estaba trabajando, o quizá simplemente para reforzar la impresión positiva que se había llevado en la prueba.

Las tías salían de la tienda para despedirse del nieto y la abuela, y se quedaban en la acera observándolos hasta que desaparecían al doblar la primera esquina. Permanecían allí, inmóviles, con sus batas blancas y una sonrisa difusa de gratitud estampada en sus caras de pan.

A Giovanni le habría gustado indagar acerca de ese «caer», entender mejor el sentido de la expresión, pero prefería no insistir, pues la abuela Teresa se cerraba de nuevo en su silencio y apretaba el paso por las callejuelas de Pertuso Piccione con la única preocupación de que él la siguiera.

—Esto se acaba —dijo el abuelo, entristecido pero firme—, en octubre volverás a Sciacca, con tu madre; nuestro tiempo juntos se acaba.

Giovanni lo sabía, pero la declaración oficial lo dejó igualmente sin palabras. No obstante, ese «nuestro» que al abuelo se le había escapado lo reconfortó: «nuestro tiempo». Como si hubieran acumulado algo muy valioso, como si ellos dos, nieto y abuelo, hubieran compartido entre iguales la aventura de un viaje, como si el abuelo le concediera el privilegio de haber compartido un trayecto que no dependía necesariamente de la autoridad que encarnaba.

Giovanni perdió a su padre cuando aún era muy pequeño, y había volcado en la vigorosa figura del abuelo todo lo que para él significaba la paternidad. De su padre siempre se habló poco en la familia; de su madre, con la que pasaba parte de las vacaciones, tampoco solía hablarse. Pero las miradas de amor y dolor siempre iban a parar a la fotografía de su padre en uniforme, colocada sobre la mesita de noche de su lado de la cama, que en aquellas ocasiones compartía con su hijo. La ausencia del padre se titulaba «tragedia». Cuando lo mencionaban se ponían tristes al instante y bajaban la mirada sin añadir nada más. Los habitantes de Pertuso se habían encargado de darle a entender a Giovanni que su padre había «pasado a mejor vida» por «voluntad expresa». «Pasar a mejor vida» y «voluntad expresa» se mezclaban en su mente y proyectaban una escena desenfocada.

Cuando en el cine una película demasiado gastada proyectaba imágenes temblorosas que se confundían en la pantalla, Giovanni pensaba en el destino de su padre. Deseaba que su abuelo le hablara de él, sobre todo para explicarle cómo se podía «pasar a mejor vida» por «voluntad expresa». Si bien «pasar a mejor vida» era fácil de traducir como morir, y a «voluntad» podía atribuírsele una intención, la palabra «expresa» quedaba sin resolver. Su madre también se escabullía, cambiaba de tema: se limitaba a enseñarle la fotografía de la mesita. «Tu padre era un hombre apuesto —decía mientras pasaba un paño por la foto enmarcada—, pero no tenía fibra», añadía siempre, y también en ese caso ante Giovanni se abría un pozo de interpretaciones. ¿Qué era la «fibra»? ¿De dónde salía? ¿Quién la daba, la fibra? ¿Era algo que podía perderse?

Durante los siete años pasados en Pertuso Piccione aprendió mucho y escuchó mucho, pero no logró desentrañar el misterio que acompañaba el paso a mejor vida de su padre. A veces, en vez de pensar en la muerte, prefería pensar que su padre se había ido a América. Por otra parte, ¿cuánta gente —según le habían contado— había cruzado el océano en busca de trabajo? Tal vez también su apuesto padre. En algunas películas le parecía tenerlo delante, y en un momento dado adoptó la apariencia de Gregory Peck, tal y como lo había visto en Matar un ruiseñor o en La conquista del Oeste.

En ese momento, mientras se llevaba con prudencia el tazón de leche hirviendo a los labios, Giovanni se preguntaba cuántos días le quedaban, cuántas veces más vería a Sergio y a Luigi, y pensaba en la pena que sentiría al dejar al padre Cangemi, su párroco y guía espiritual. El padre Cangemi... Si su abuelo le había abierto las puertas de la leyenda, el padre Cangemi, un cura sin pelos en la lengua, le había abierto las de la realidad. Dejando aparte que él y todos sus amigos del pueblo habían recibido de sus manos la primera comunión, ciertas tardes, en las salas de la parroquia de la Asunta, les había hablado de lo que les esperaba ahí fuera, donde, como solía decir, «el pez grande se come al chico», y de que Cristo sabía muy bien que su mundo pertenecía a los escribas y a los fariseos, a los pedantes y a los hipócritas; ellos, que todavía eran unos niños, tendrían que vivir en él, comer o ser comidos.

—¿Por qué es usted tan poco misericordioso, padre? —le preguntó una vez Sergio Busi, que no le temía a la autoridad, y que lo dejó sin palabras por un instante.

—Bien por Sergino, que me desafía con la cabeza alta... —respondió el padre Cangemi—. Siervo del Señor soy, pero no de los hombres, por eso cuando veo el mal lo combato con las armas que tengo, que no son las oraciones. Hace veinte años, en el bombardeo de Palermo, vi lo suficiente como para saber que, si las casas se derrumban, la gente muere bajo el polvo; hay que saber administrar la misericordia. Debemos aprender a perdonar, sí, pero cuando podamos; al perdonar también debemos impedir que el mal cause más mal.

Giovanni no estaba seguro de entenderlo.

El padre Cangemi vagaba por las calles de Pertuso Piccione con la sotana negra a medio abrochar; parecía un loco. Iba a consolar a los enfermos y los afligidos, y a menudo ponía sus fuertes brazos al servicio de campesinos con poca tierra y mucho trabajo.

Con los comunistas discutía acaloradamente, y a ellos les gustaba hablar con él. Pero eso no era todo. Lo querían porque tenía ciertas debilidades, y más de una mujer podía contar historias de ciertas noches en los pajares o en medio del campo.

El abuelo escudriñaba al cura con recelo, pero estaba seguro de poderlo incluir en su especial mundo de los justos; y el mismo respeto le guardaba el padre Cangemi a Calogero Canetti, carpintero como san José, maestro artesano.

«Calogero —le dijo una vez—, hazme una cruz grande para la iglesia, una cruz desnuda, la cruz que espera a Cristo o de la cual acaba de descender... La cruz del dolor».

Para Giovanni, el padre Cangemi pertenecía al mundo de los adultos: cuarenta y pocos años, denso cabello negro bajo el solideo —cuando se lo ponía—, mirada cauta, a veces torva; pero sus carnosos labios también sabían demudar el gesto y prodigar largas y dulces sonrisas que le iluminaban los ojos. A menudo cruzaba los brazos como si estuviera esperando algo, y, en efecto, así era: esperaba. Esperaba reconocer en la gente la sed de justicia que a él lo devoraba.

«A ese —decía alguien, propagando las murmuraciones que circulaban por el pueblo—, a ese tarde o temprano lo suspenden a divinis». Eso decían y, aunque muchos ni siquiera sabían qué quería decir a divinis, les bastaba con que tuviera que ver con un castigo. El padre Cangemi era el único hombre público que entraba en los pensamientos y las fantasías de las mujeres: cuando se subía al púlpito y se agarraba a la baranda, el silencio entre los bancos era, por decirlo así, de devota escucha.

A los chicos que frecuentaban el oratorio, el padre Cangemi les aconsejaba que crecieran como gente limpia, capaz de hacer lo correcto y de no revolver las aguas turbias para engañar o robar. Fue así como Giovanni recibió sus primeras lecciones de severa humanidad que, como agua de torrente, se mezclaban con la corriente de las hazañas que le contaba el abuelo Calogero.

Tendría que dejar atrás todo eso. Qué poco había durado. Escudriñó a su abuela, ocupada en guiar la aguja de la máquina a lo largo de las huellas de tiza blanca que marcaban la tela.

«Giovannino, ¿qué quieres de comer?», le preguntó sin distraerse, y Giovanni salió de casa con un nudo en la garganta que le impedía respirar.

3Una cosa, una sola

Eran las doce pasadas.

El coche llegó a Pertuso Piccione sin problemas. Bajó de él un hombre con entradas que rondaba los cincuenta, más bien metido en carnes, de ojos curiosos y penetrantes, que solo tras un atento examen reconoció la casa y el taller de Calogero. Iba en mangas de camisa y antes de bajar había cogido la chaqueta de lino abandonada en el asiento de atrás; se la puso, se ajustó las mangas y llamó a la puerta. Abrió Teresa, que primero se retiró como asustada, pero finalmente lo invitó a entrar y dijo que enseguida llamaría a su nieto. Lejos de su Singer, Teresa se sentía insegura, era una mujer diminuta y frágil. Tenía en la mano un retal de tela azul que acariciaba. Aunque lo que sentía por Giovanni era profundo, solo lo expresaba a través del entusiasmo de su marido. «Lo lamentamos —le dijo al hombre, desconocido pero de confianza—, lo lamentamos mucho, lo hemos criado desde que era muy pequeño», añadió en dialecto.

Hasta entonces, Giovanni había ido a Sciacca a ver a su madre cuatro veces al año. Ya se había acostumbrado a esos desplazamientos regulares a los que de niño llamaba «la macocca», palabra que fundía «madre», «coche» y «Sciacca». La «macocca» era un trepidante descenso hacia el mar, hacia los alegres bastidores de la ciudad, hacia el aire pegajoso del siroco, hacia las maliciosas miradas divertidas de la gente en el laberinto de callejones y calles que se encaramaban entre las casas que se asomaban al mar. Allí en medio estaba la de su madre.

Cettina esperaba a Giovanni sin especial emoción, pero no omitía nada de lo que cualquiera habría considerado «una buena acogida». Cuando era pequeño, lo acompañaba su abuelo, que no conducía, pero que había encontrado un vehículo de alquiler con chófer, con quien se ponía de acuerdo para hacer el viaje de Pertuso Piccione a Sciacca. Llegaban, el abuelo descargaba el escaso equipaje, una cesta de naranjas o de habas, y esperaba a que su nuera apareciera en la puerta, lo cual siempre llevaba su tiempo, como si el niño debiera aprender, cada vez, una forma de convivencia más severa y sin duda parca en zalamerías.

Cettina cruzaba el jardín, se acercaba a Giovanni, le cogía la cabeza y se agachaba hasta que sus ojos estaban a la altura de los de él. «Has crecido», decía primero, luego le daba un abrazo cohibido, sin besos. Durante años había pronunciado puntualmente la misma frase, de manera que Giovanni la esperaba con ansia y con la misma ansia se preguntaba si un día dejaría de pronunciarla y cuáles serían las consecuencias. Llegar a casa de su madre seguía coincidiendo con el aumento de estatura, que solo acabaría cuando entrara en el mundo de los adultos, y que él se imaginaba inmóvil, como las imágenes del cine cuando la película se rompe.

Esta vez su madre había mandado a buscarlo a una persona de su confianza, que se presentó a los abuelos, después de que también Calogero acudiera a la casa, como el barón Augusto Sallicano, «un conocido de la señora Canetti». Cettina había llamado a su suegro dos días antes para informarlo de que le había pedido ese favor a Sallicano, y, por un instante, a Calogero le pasó por la cabeza la idea de que ese hombre pudiera mantener con su nuera una relación más estrecha que la de simple conocido. Una figura paterna para su nieto, que ya no era un niño, lo indisponía y lo incomodaba; quizá, en el futuro, también se resignaría a eso, y, para ser sinceros, ya estaba dispuesto, aunque lo veía como algo remoto, a contemplar la eventualidad de que Cettina rehiciera su vida. Quién sabe, tal vez la decisión de llevarse a casa a Giovanni dependía de algo por el estilo. Él y su mujer sabían lo mucho que su nuera estimaba su independencia, por eso les había confiado a Giovanni, aun sabiendo que no dejarían Pertuso Piccione. Costaba imaginar al aristocrático barón Sallicano con la viuda Canetti, pero no había que descartar en absoluto que la misión que le había sido encomendada formara parte de esa perspectiva.

Aunque Sallicano se había presentado con el título —y a pesar de que la cosa le pareció excesiva, porque al fin y al cabo vivían en una república—, Calogero fue consciente de que lo miraba a la luz de ese pensamiento, y se limitó a pensar que era un hombre correcto y bien educado, pero frío.

«Cettina insistió en que no volviéramos muy tarde», dijo Sallicano, y Calogero sintió en la recomendación la presión del carácter fuerte de su nuera. Ya lo dominaba, como había hecho con su marido. Le creció en el pecho una rabia agitada: ¿a qué venían esas prisas?, ¿de qué iba esa fría entrega de rehenes? Giovanni había vivido siete años en Pertuso Piccione, con ellos, sus abuelos paternos; su mujer y él habían compartido con el chico despertares, días de estudio y de juego, y, sobre todo él se había empleado a fondo, como abuelo, en poner límites de conocimiento alrededor de la pequeña personalidad del nieto. ¿Y ahora? ¿Ahora llegaba el barón y se lo llevaba con él? Además, ¿adónde pensaba llevárselo?

A pesar de que habían hablado mucho de la separación, de que era necesaria, ahora que estaba ocurriendo, ¿cómo obviar todo aquel cúmulo de afectos y emociones?

Giovanni había oído el motor del automóvil y apareció con su maleta; reconoció a su acompañante y lo saludó con una suerte de familiaridad contenida, como si quisiera dar a entender que lo conocía, pero que entre ellos no había la intimidad que se adquiere con el roce.

Era triste, pero estaba dispuesto a dejar Pertuso Piccione; siempre supo que ocurriría. Quería estudiar, cursar una carrera y luego trabajar. Allí, en Pertuso Piccione, solo había una escuela primaria.

Al verlo sentado en el coche, el abuelo no pudo contener la emoción; sujetaba aún la manilla de la puerta, listo para cerrarla, y en cambio tiró de ella, rabioso; gruesas lágrimas resbalaban por su cara rugosa. Lo hizo bajar, lo abrazó y apretó con fuerza.

Fue Giovanni quien encontró las palabras adecuadas: «Me lo dijiste, abuelo. Para mí empieza una nueva vida... un nuevo colegio, sobre todo, nuevos compañeros... Viviremos a un tiro de piedra, eso me dijiste, y también que, si quería, si me ponía en camino por la mañana, por la tarde ya estaría aquí». El chico se había atascado con aquellas cinco palabras y miraba a su abuelo. «A un tiro de piedra...», repetía, con la espalda aún erguida, la cara tensa, empapada de sudor y lágrimas, los ojos bajos y las piernas temblorosas. Había entrado en una especie de trance, y lloraba, repitiendo con la voz cada vez más débil y embarullada «a un tiro de piedra... a un tiro de piedra...».

Nadie se movía. Y entonces, de repente, la abuela apartó a un lado a su marido, extendió los brazos, atrajo hacia sí a su nieto y lo apretó con una fuerza inesperada.

Giovanni abandonó la cabeza rizada sobre el pecho de su abuela y abrazó sus delgados hombros entre sollozos. Poco a poco se fue calmando, mientras le cubría el cuello y las mejillas de minúsculos besos húmedos.

El abuelo se apoyó en el murete, como si se sintiera desfallecer; sus ojos brillantes iban de su mujer a su nieto y de su nieto a su mujer, hasta que se posaron en los del barón Sallicano que, rígido como un títere de papel maché e impasible, lo miraba con hostilidad.

Sallicano no se esperaba aquella reacción del chico. Ahora le tocaba a él intervenir y calmar las aguas, y también desempeñar su papel.

Suspiró profundamente. «Ánimo, ¡no te vas para siempre! Volverás por vacaciones, o para visitar a tus abuelos, pero ahora tenemos que irnos... Dentro de pocos días empezarás el bachillerato, ¡y ya no tendrás maestros, sino profesores! Debes prepararte, comprar una cartera grande, cuadernos, bolígrafos... Harás nuevos compañeros, y los profesores aprenderán a conocerte». Y mientras lo decía, le ofreció su pañuelo de hilo, con las iniciales bordadas en una esquina y rematadas por una corona.

Animado por el abuelo, Giovanni se soltó del abrazo y aceptó el pañuelo de la mano de Sallicano, pero mantuvo apretada la de su abuela —el brazo de ella le rodeaba los hombros—. «Vamos... Volverás a Pertuso Piccione por las fiestas», añadió, algo conmovido, el barón.

Luego, un último beso en la mano de la abuela, dos sonoros besos en las mejillas del abuelo, y Giovanni entró en el coche, seguido por Sallicano, que se había quedado de pie hasta el último momento, como testigo de tan solemne despedida.