Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

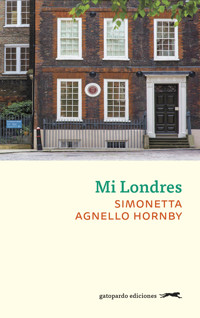

Cuando Simonetta Agnello Hornby llegó por primera vez a Londres, en septiembre de 1963, tenía dieciocho años. Y desde entonces no ha abandonado la ciudad, salvo para pasar los veranos en su Sicilia natal. Este libro es un homenaje a su ciudad: es el Londres de Simonetta Agnello Hornby, el Londres tolerante y democrático que recibe a la gente de todas las etnias y le da la posibilidad de trabajar, el Londres que no para de crecer y está en constante movimiento, el Londres que palpita y sorprende, y siempre está dispuesto a ofrecer algo nuevo al visitante. La autora acompaña al lector a los pequeños museos, a pasear por los parques, a sus librerías preferidas, a visitar determinados barrios de la ciudad como Brixton, donde ejerció de abogada durante unos años. Y no sólo eso, también describe cómo son los ingleses, cómo viven, qué comen y qué piensan, un retrato muy particular de la vida de los londinenses. Mi Londres es además, en palabras de la autora, un homenaje a la figura de Samuel Johnson, uno de los intelectuales más distinguidos de la historia inglesa que, en 1757, procedente de Lichfield, llegó a Londres a pie en busca de trabajo, y cuya vida conocemos por la espléndida biografía que escribió de él su amigo James Boswell. Johnson dijo: «Cuando un hombre está cansado de Londres, también está cansado de vivir, porque Londres ofrece todo aquello que la vida puede dar». Mi Londres es un libro imprescindible para conocer el otro Londres, el que no aparece en las guías, ni es típico ni tópico; aquel que se halla detrás de la mirada inteligente de Simonetta Agnello Hornby.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Mi Londres

Mi Londres

simonetta agnello hornby

Traducción de Teresa Clavel

Título original: La mia Londra

Copyright © 2014 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano

www.giunti.it

© de la traducción: Teresa Clavel, 2015

© de la traducción de las citas de Samuel Johnson: Lucas Villavecchia, 2015

© de esta edición, 2015:

Gatopardo ediciones

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: noviembre de 2015

Diseño de la colección y de la cubierta:

Rosa Lladó

Imagen de la cubierta:

La casa del doctor Samuel Johnson, Londres

© Lesley Bruce

Imagen de interior:

The George Inn, Londres

Fotografía de Ewan Munro, bajo licencia CC BY-SA 2.0

eISBN: 978-84-17109-04-2

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El pub George Inn, en Borough High Street,

uno de los más antiguos de Londres.

Índice

Portada

Presentación

Mi Londres

Un homenaje a Samuel Johnson

PRIMERA PARTE

Una alienígena en Londres

Una triste partida

En la terminal de Buckingham Palace Road

La tía Graziella en Trafalgar Square

Otra triste partida

Sueño con trabajar. El primer paseo por el barrio de los abogados

Me convierto en solicitor en la City of London

El Monument y el Lord Mayor’s Show

Dejo el trabajo en la City

Me convierto en abogado de menores

Disturbios en Brixton

La plaza de Brixton

Doris, la South Londoner

El freedom pass

William Middleton y lord Denning: mis dos primeros maestros ingleses

SEGUNDA PARTE

Mi Londres

Mi numen tutelar: Samuel Johnson

Los pubs

Los ingleses a la mesa

Una pareja en viaje de novios

Los italianos en Londres

Vecinos en Underhill Road, Dulwich

El partido Laborista

Una nación con mezcla de sangre. Inmigración, bandas e intolerancia

La monarquía

El sexo

El teatro

La lectura

Librerías, puestos callejeros y bibliotecas

El ahorro, los londinenses y yo

Las charity shops, los mercados y Harrods

Un paseo alternativo al shopping

Kew

Un paseo por Greenwich

Londres en bicicleta

Overground y underground. Una mirada al pasado: Londres, ciudad enferma

Desapariciones de chicas, accidentes de tráfico y homosexuales

El palacio de Westminster

Los radical Wanderers

Un paseo por South Bank, desde el puente de Westminster hasta el puente de la Torre

Cuatro pequeños museos

La religiosidad de los londinenses

Mis iglesias preferidas

Ashley Gardens

Un paseo desde Ashley Gardens hasta el Parlamento

La plaza de la catedral de Westminster. Los mendigos, los polacos y los sin techo

El paseo hasta los burgomaestres de Calais

APÉNDICE

La buena cocina en los restaurantes

Simonetta Agnello Hornby

Mi Londres

Un homenaje a Samuel Johnson

The world is not yet exhausted: let me see

something tomorrow which I never saw before.1

samuel johnson

No sería capaz de expresar mi amor por Londres mejor que Samuel Johnson, el intelectual inglés más famoso del siglo xviii, quien llegó allí procedente de Lichfield, una pequeña ciudad de las Midlands, a la misma edad en la que yo fui a vivir —veintisiete años—, y se quedó hasta su muerte. El 20 de septiembre de 1777, Johnson, ya en el umbral de los setenta, a la pregunta de si alguna vez había deseado marcharse de Londres, le respondió a su biógrafo James Boswell, un joven abogado de Edimburgo: «No, Sir, when a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford. Sir, you find no man, at all intellectual, who is willing to leave London» («No, señor, cuando un hombre está cansado de Londres es que está cansado de vivir, porque Londres ofrece todo lo que la vida puede dar. Señor, no encontraréis a un solo hombre, y desde luego a ninguno inteligente, que desee marcharse de Londres»).

Para Johnson, Londres era el lugar donde se aprende continuamente y se vive bien; para Boswell, el lugar al que uno va para ver y ser visto. Si fuesen nuestros contemporáneos, Johnson andaría apresurado por la capital dejando vagar la mirada desde la cima del Shard, el rascacielos del arquitecto Renzo Piano, hasta la porquería que hay en las aceras, intentando retener cuanto hubiera escapado a su mirada la última vez que había recorrido aquella calle, mientras Boswell, que vivía en Escocia y sólo pasaba en Londres un mes al año para escribir la biografía de Johnson, estaría ocupadísimo haciendo fotos, sobre todo selfies, para enseñárselas a sus amigos.

En realidad, para disfrutar de Londres no hace falta estar dotado de una inteligencia especial, basta con tener una mente abierta y curiosa. La idea de Johnson es que cualquier cosa puede suscitar interés y estimular el intelecto, y, por lo tanto, impedir que se adormezcan, o se extingan, las reservas de curiosidad de un individuo. Observar Londres y a sus habitantes invita a descubrir pequeñas joyas secretas que sólo se muestran a quienes saben buscarlas y que me han permitido disfrutar inmensamente con mi ciudad de adopción y aumentar el disfrute de la vida en general.

1. El mundo no se ha extinguido todavía: muéstrame mañana algo que nunca haya visto.

PRIMERA PARTE

Una alienígena en Londres

1

Una triste partida

While grief is fresh, every attempt to divert only irritates.

You must wait till grief be digested, and then amusement

will dissipate the remains of it.2

samuel johnson

Eran las cuatro de una mañana de septiembre de 1963. El aeropuerto de Punta Raisi, inaugurado unos meses antes, parecía enorme en comparación con el antiguo aeropuerto militar de Boccadifalco, prácticamente en el interior de la ciudad. La tarjeta de embarque, impresa en inglés, rectangular, brillante, con una línea punteada por la que iba a ser cortada justo antes de subir al avión, había pasado de mano en mano y todos la habían inspeccionado como si fuese un documento extraterrestre. En silencio. Yo miraba aquellos rostros queridos, uno a uno, como si deseara fotografiarlos y llevármelos conmigo para que me acompañaran durante los ciento veinte días que iba a estar lejos de ellos, de sus voces, de sus besos. Uno junto a otro, y callados: mamá, papá, mi hermana Chiara, la tía Mariola —el sostén moral de la familia en ocasiones como fallecimientos, enfermedades y partidas— y mis dos amigas del alma, Giovanna y Cristina. Ojos hinchados y lánguidas miradas acompañadas de suspiros. Cuando llamaron a los pasajeros para el embarque, papá me dijo, quitándose el reloj: «Espera». Era un Rolex heredado de mi abuelo, quien lo compró en los años treinta. En aquella época era modernísimo, de acero y oro, muy elegante. Y portentoso: se daba cuerda a sí mismo, automáticamente, tan sólo con el movimiento de la muñeca. Pero no en la de mi abuelo, en la que, al segundo día, había dejado de funcionar. Él se lo llevaba al señor Matranga, el relojero. Éste se lo ponía veinticuatro horas y funcionaba perfectamente; luego se lo devolvía y el reloj se paraba de nuevo. Después de varias comprobaciones, se llegó a la conclusión de que mi abuelo no movía suficientemente las muñecas. Así que el Rolex pasó a manos de mi padre y mi abuelo se compró un reloj tradicional.

Papá me lo puso. «Es tuyo. Vayas a donde vayas, recuerda quién eres.» Como si fuese una alianza.

Las hélices comenzaron a girar. Era mi segundo vuelo. Aunque el cinturón de seguridad me impedía moverme con soltura, me di la vuelta para mirar al exterior; la ventanilla parecía el ojo de buey de un transatlántico. A la tenue luz del amanecer, veía agitar en la terraza del aeropuerto pañuelos de colores, sombreros, brazos: los saludos a los viajeros. Un solo punto oscuro. Inmóvil. Como en una foto antigua: papá, altísimo; a su lado, la tía Mariola, alta también; delante, apoyadas en la barandilla, mamá y Chiara, pequeñitas, entre Giovanna y Cristina. Petrificados, la viva imagen de la desolación.

Tres semanas antes, durante un almuerzo, mamá le había dirigido una mirada de complicidad a papá. Él dejó el tenedor con espaguetis enrollados en el plato y me miró a través de unos ojos entornados tras los que se ocultaban sus pupilas. «Tu regalo de fin de bachillerato es una estancia de estudios en el extranjero», dijo entre dientes. Se llevó el tenedor a la boca, se limpió con la servilleta una imperceptible mancha de tomate y durante el resto del almuerzo no dijo ni palabra. Se limitó a escuchar el chismorreo de nosotras tres, mamá, Chiara y yo, que hablábamos acerca de adónde iría. Las vacaciones las pasábamos siempre en el campo, en Mosè, de donde en raras ocasiones me ausentaba y siempre durante cortos periodos de tiempo: en nuestra familia, un viaje constituía una novedad cara.

No me hizo gracia la propuesta de mamá de que fuese a aprender inglés a Cambridge durante cinco meses, desde septiembre hasta febrero del año siguiente, 1964, que es cuando debía regresar a Palermo para estudiar en la facultad de Derecho. Yo prefería ir a París, e intenté convencer a mis padres de que me mandaran allí, con el pretexto de que, en el fondo, mi francés no era tan bueno como parecía y de que los ingleses no me gustaban. Ni siquiera me gustaba el inglés, era una lengua desprovista de musicalidad; de hecho, después de unas cuantas clases particulares con miss Smith, la profesora de mis primos, me había negado a seguir estudiándolo. Mamá no quiso saber nada del asunto: esperaba que sus hijas, a los dieciocho años, hablaran bien tres lenguas, tal como había sido en su caso. Una tarde hice un último intento: «No creo que sea capaz de aprender inglés, en serio... Chiara y tú tenéis oído musical, pero yo no, lo sabes perfectamente». Mamá no me dio opción. «Lo conseguirás, cariño», dijo acariciándome ligeramente la barbilla.

El reloj estaba frío y me pesaba en la muñeca. Un presentimiento: no volvería a vivir en Palermo, mi queridísima ciudad. Me tragué las lágrimas, avergonzada: debería estar contenta, cuatro horas más tarde me encontraría en el centro de Londres, la ciudad más grande de Europa. E inmediatamente después me esperaba un reto: aprender una lengua nueva en una famosa ciudad universitaria. Había leído Histoire d’Angleterre de André Maurois, y releído Orgullo y prejuicio, y miss Smith me había dado dos clases y algunas explicaciones sobre cómo debía comportarme en Inglaterra. Lo conseguiría.

El vuelo de la Bea —British European Airways— procedía de Malta y hacía escala en Palermo para repostar y embarcar a otros pasajeros. La azafata me abordó con la bandeja de la comida, servida no sin cierta parafernalia y muy apetitosa: carne, dos guarniciones, pan, mantequilla, postre y agua mineral. Quizá, pensé, la comida inglesa había mejorado, y me pregunté qué otros reparos míos serían injustificados.

Mi vecina de asiento, una señora maltesa que hasta aquel momento no me había hecho ningún caso, se pasó la comida hablando sin parar en italiano. Sin darme opción a intervenir, explicaba con vehemencia qué había que comprar en los comercios de Londres. Yo no tenía dinero para gastar, no me gustaba ir de compras e iba a quedarme en Londres sólo unas horas, pero escuchaba pacientemente a la espera de que hiciese una pausa para poder preguntarle lo que en aquel momento me angustiaba: ¿qué sucedería al llegar? ¿Debería retirar el equipaje antes de pasar por el control de pasaportes? ¿Me abrirían en la aduana todas las maletas? ¿Dónde estaría el autobús para ir hasta la estación? ¿Cuánto me costaría el billete de tren para Cambridge? ¿Tendría tiempo de visitar la National Gallery? Mientras charlaba, la buena señora había rebañado la bandeja y, acto seguido, tras haberse guardado en el bolso los sobrecitos de azúcar que no había utilizado, se levantó para ir al lavabo. Volvió maquillada y perfumada, se abrochó el cinturón, cerró los ojos, como vencidos por el peso del rímel, y se sumió en un letargo del que sólo emergió cuando el avión había iniciado ya el descenso sobre Londres.

Caminaba por los pasillos del aeropuerto de Heathrow junto con mis compañeros de vuelo, como una ovejita. Otros pasajeros, desde escaleras, pasillos y puertas, iban incorporándose a nosotros en tropel, y juntos subíamos y bajábamos rampas, girábamos unas veces a la derecha y otras a la izquierda, formando una columna cada vez más ancha y larga. Como un río revuelto tras las primeras lluvias, ocupábamos los pasillos acelerando cada vez más el paso, hasta que llegamos a la sala de control de pasaportes. Había dos ventanillas: una para los británicos y otra para los aliens como yo. Una alienígena. Alguien diferente. Nos separamos para formar dos colas. Me invadió una angustia tal que era casi miedo, miedo de que me echaran fuera, de que me mandaran de vuelta al mundo de los alienígenas del cual procedía. A medida que nos acercábamos a la ventanilla, hablábamos menos. Los del principio de la cola agarraban el pasaporte con las manos como si fuese un rosario.

Le tendí mi documento al hombre de uniforme que se hallaba detrás del mostrador y esbocé una tímida sonrisa. Él no me la devolvió. Pasó las páginas del pasaporte varias veces, profiriendo un trivial pero cortés excuse me. Luego me preguntó algo que no entendí. Murmuré un please, acompañándolo de otra sonrisa, y enarqué las cejas en señal de interrogación. Hice una exhibición de mi repertorio completo: sorry, pardon y un montón de please. El hombre quería otra cosa además del pasaporte, y al final comprendí que se refería al billete de vuelta. Pero no lo tenía. Como iba a volver en febrero, estaba previsto comprarlo más adelante. El hombre de uniforme insistía. Me indicó por señas que rebuscara entre mis papeles. ¿Qué? Le enseñé el diploma de bachillerato, pero no le interesaba; en cambio, sí mostró interés por la carta de la Davies’ School of English de Cambridge, aunque no bastó. Pensé que quería saber si disponía de medios para mantenerme y, con cierta torpeza, tiré de la blusa que llevaba metida por dentro de la falda y saqué un fajo de libras esterlinas del bolsillo que me había cosido mamá y reforzado en la cintura con una gruesa goma elástica. Aquel gesto no le hizo ni pizca de gracia. Se levantó con brusquedad e hizo ademán de que esperara. Por un instante fui presa del pánico. ¿Qué iba a ser de mí? Después me tranquilicé. El Rolex me traería suerte; papá me lo había dado para eso. Los dos juntos lo conseguiríamos.

El hombre regresó con un compañero que hablaba un poco de italiano. Le mostré la carta del colegio con la dirección de mistress Farmer, mi futura casera. Cuchichearon, mirándome de vez en cuando y, por fin, me notificaron que tenía permiso para permanecer en Inglaterra sólo tres semanas. «¿Y luego?», pregunté, consternada, en italiano. Me entendieron. Debería solicitar a la policía un permiso de residencia para tres meses. Ni un día más. Estamparon un sello del tamaño de una página y me despidieron con un «Welcome to Britain» al que respondí con un inexpresivo «Thank you», el primero de muchos.

Mientras el autobús avanzaba por el carril central de la autopista que me conducía a Londres, yo miraba el exterior: a ambos lados, una interminable planicie verde, lisa y monótona. El cielo, en cambio, era precioso: inmenso, luminoso y poblado de nubes gigantes que parecían veleros con el viento en la popa. No había visto nunca una autopista de tres carriles: eran anchos y estaban delimitados por rayas blancas. El autobús adelantaba a los coches por la izquierda y, a su vez, era adelantado por los de la derecha, en silencio: ni un claxon, ni un chirrido de frenos. El chorro de aire de la calefacción me calentaba las piernas, el olor acre del polvo parecía un perfume. Los pasajeros dormitaban o, como mucho, hablaban en susurros con el que tenían al lado. El asiento era cómodo como una butaca, acogedor, irresistible casi. central london, indicaban las señales de tráfico, y me incorporé, curiosa, olvidándome del cansancio. El tráfico se había intensificado, aunque seguía siendo fluido, como si los vehículos, silenciosos, se deslizaran por raíles invisibles y se adelantaran sin obstruir los carriles.

El autobús, sin cambiar de dirección, empezó a subir. A lo lejos se entreveían campanarios y edificios modernos. Subía, seguía subiendo mientras avanzaba entre casas adosadas o aisladas y las copas verdes de los árboles. Como si fuese un pájaro, observaba desde arriba los tejados de pizarra, puntiagudos y atestados de chimeneas. Una vista excepcional: la autopista se había convertido en una alfombra voladora; el autobús aceleraba su avance por el aire. De pronto comenzó el descenso entre un dédalo de casas, iglesias y edificios con espacios verdes hasta el horizonte, en todas direcciones. En cuanto tocamos tierra, las bandas blancas perdieron su poder. Automovilistas incívicos las cruzaban para tratar de sortear los atascos: era la hora punta. Autobuses rojos de dos pisos se desplazaban con los pasajeros agarrados en la parte de atrás, en las plataformas abiertas. En las aceras, los transeúntes andaban apresurados, serios, cruzaban al dictado de los semáforos, como un pelotón en marcha, y bajaban con gran rapidez las escaleras del metro. Una rubia platino con abrigo de pieles paseaba con un cocker, los dos de color miel; cruzó por delante de ella una furgoneta con un rótulo en el lateral y la mujer desapareció de mi vista para reaparecer al cabo de un momento, empujando la puerta de cristal de una tienda. Me volví para echar un último vistazo, pero el autobús se desplazó y lo único que pude ver fue el forro blanco del respaldo detrás de mí.

Buscaba un punto de referencia, una señal que me indicara algo, un cartel publicitario que me resultara familiar. Nada. Todo era distinto. Y aun así, tenía la sensación de estar en una ciudad desconocida pero no extranjera. Las nubes se habían vuelto compactas; de pronto cayó un chaparrón. Las gotas se deslizaban por la ventanilla formando minúsculos riachuelos que se perseguían hasta el borde del cristal. Las observaba, fascinada; la última estaba todavía a medio camino cuando todo cambió: ya no llovía. Colándose por un claro entre las nubes, los rayos del sol llegaban hasta la fachada de un gran edificio e iluminaban su nombre: museo de historia natural, el famoso museo de los dinosaurios. Tenía múltiples ventanas: unas, rectangulares; las de los pisos altos, de arco, parecían cejas enarcadas como una muestra de complacencia por las colecciones que albergaba en el interior. Lo miré de frente, resultaba reconfortante. Me prometí volver desde Cambridge lo antes posible para visitarlo, con independencia de lo que la guía sugiriera visitar nada más llegar a la ciudad: era mi primera elección, totalmente mía.

Me alegraba de estar en Londres.

2. Cuando la pena es reciente, cualquier intento de distraerse resulta irritante. Es preciso esperar a que la pena se haya digerido para que la diversión disipe lo que queda de ella.

2

En la terminal de Buckingham Palace Road

Self-confidence is the first requisite to great undertakings.3

samuel johnson

Cuanto más nos acercábamos a la terminal de Buckingham Palace Road, más me abandonaban el valor y el optimismo. Con la ayuda de miss Smith, había programado un paseo para ocupar el tiempo de espera hasta la hora de salida del tren para Cambridge, pero ahora no estaba segura de querer darlo. Tenía miedo. Sin embargo, todo fue bien: un empleado de la compañía aérea, que hablaba francés, me ayudó a localizar el tren que llegaría a destino a las cinco de la tarde, la hora indicada por mistress Farmer, y me sugirió que mientras tanto fuera en autobús a Westminster y a Trafalgar Square, y después volviera para recoger la maleta.

El autobús número 11, un Routemaster rojo fuego, estaba provisto de una cabina, separada del vehículo, a la que el conductor accedía por una puerta exterior. El cobrador era el único responsable —como informaba un letrero que colgaba en su interior— de los sesenta y cuatro pasajeros sentados y de los otros muchos que sólo hacían trayectos cortos en el autobús; llevaba colgado del cuello un pesado artilugio que, cuando hacía girar una manivela, expulsaba el billete del trayecto solicitado. La parte trasera era una plataforma abierta, desde donde arrancaba la escalera de caracol para acceder al segundo piso. En ambos pisos atravesaban el techo dos cuerdas a lo largo, al final de las cuales colgaban sendas campanillas: los pasajeros tiraban de ellas para solicitar la parada. En el primer piso, donde yo me había quedado, dos bancos de madera, uno frente a otro, ofrecían escasos e incómodos sitios donde sentarse, con la espalda contra las ventanillas y las piernas encogidas, mientras que quienes viajaban de pie se agarraban de las barras metálicas instaladas para tal fin y de los asideros que pendían del techo. Los pasajeros subían y bajaban no sólo en las paradas, sino también con el autobús en marcha. El cobrador, muy eficiente, enseguida se acercaba a los nuevos viajeros para expender el billete, aunque no habría hecho falta: ellos mismos iban a su encuentro.

Observaba las casas que se sucedían a ambos lados de Buckingham Palace Road: de ladrillo rojo y una altura de tres o cuatro pisos, tejados en punta, ventanas de todo tipo —rectangulares, de arco, saledizas, redondas, geminadas—, columnas, capiteles, esculturas, ornamentos y frisos diversos. Los cristales también eran variados: transparentes, opacos, esmerilados, de colores, con dibujos geométricos, emplomados; algunos estaban decorados con flores, otros, incluso con retratos. No reconocía el estilo arquitectónico: ¿decimonónico?, ¿medieval?, ¿gótico?, ¿renacentista? Finalmente, avergonzada, desistí y opté por mirar a la gente. Como los edificios, también ésta me desorientaba. Los hombres nada tenían que ver con el estereotipo del inglés rubio, alto y con un mechón cayéndole sobre la frente: de distintas complexiones, la mayoría tenían el pelo castaño y llevaban traje oscuro, zapatos relucientes y un paraguas en la mano. Las mujeres no eran guapas e iban desaliñadas. La gente de mi edad me descolocó por completo. Los chicos vestían camisas de colores vivos, pantalones estrechos y zapatos de punta; en la cabeza, un tupé embadurnado de brillantina. Las chicas —pómulos sonrosados, labios pintados de colores intensos y ojos realzados con sombra, delineador y rímel— llevaban minifaldas cortísimas, pese a que el fresco otoñal se hacía notar —las piernas desnudas tenían la piel de gallina—, y sofisticados peinados que abarcaban todas las tonalidades del castaño al rojo; las rubias eran una excepción. No había ni negros ni chinos ni indios.

En la estación Victoria el autobús se llenó de ancianos, es decir, de gente de cuarenta para arriba. ¡Allí estaban los verdaderos ingleses! Hombres blanquecinos, de cabellos pajizos, con chaqueta cruzada y bombín, mujeres pálidas con vestidos y sombreros decididamente feos y zapatos toscos. En las siguientes paradas subieron otros jóvenes, muy distintos de los anteriores, con traje oscuro, camisa de cuello almidonado y corbata regimental: eran funcionarios públicos y procedían de los ministerios que se alineaban a lo largo de la calle. Reinaba el silencio; incluso las pocas parejas que había susurraban. El comportamiento de esos pasajeros tan distinguidos era sorprendentemente incívico: ante la mirada indiferente del cobrador, se apeaban cuando el autobús aminoraba la marcha y subían a la plataforma, después de echar una carrera mientras el autobús estaba parado en un semáforo, en medio del tráfico. Nadie rozaba a los demás, ni siquiera si el vehículo frenaba o arrancaba bruscamente, como por efecto de una fuerza magnética opuesta. En la calle había una confusión de gente que entraba y salía de los portales y se desplazaba, apresurada, en todas direcciones, aunque nadie tropezaba con nadie. Parecían deslizarse, los unos al lado de los otros, con imperceptibles cambios de rumbo, a velocidad constante, imperturbables.

Había dos chicos robustos que eran distintos del resto; con la tez quemada por el sol, olían a tierra y a hierba recién segada, y llevaban puestos monos de tela gruesa y botas de jardinero. Uno tocó la campanilla, pero el conductor no aminoró la marcha; los dos dieron un salto para bajar en el momento en que unos imprudentes, que corrían tras el autobús, subían a la plataforma. «¡Cuidado!», grité, temiendo una colisión. Sin embargo, ésta no se produjo. Me callé, azorada por las miradas de reprobación, pero no bajé los ojos. Una vez a bordo, el cobrador tiró dos veces de la cuerda y el conductor aceleró. El Big Ben, la torre del reloj del Parlamento, apareció en la lejanía. Me armé de valor y me apeé, también «a la inglesa»: salté mientras el autobús aún estaba en movimiento.

A la derecha se alzaba la abadía de Westminster, grande, oscura, con dos torres gemelas a los lados del pórtico; al fondo, junto al río, el Parlamento, un edificio de estilo neogótico con numerosas ventanas altas y estrechas, pináculos de todas las formas y medidas y, en los tejados, grandes y pequeñas cúpulas. Por las aceras caminaban, resueltos, muchos hombres, sólo hombres, e idénticos: traje oscuro, camisa y corbata, zapatos relucientes, paraguas y bombín. Entraban y salían por las grandes puertas. Distinguí a dos mujeres que andaban también deprisa, serias y con traje de chaqueta oscuro, masculinas. En el centro de la plaza había una zona verde con senderos estrechos. Como el pasillo de un museo al aire libre, estaba abarrotada de estatuas sobre sus pedestales.

Deseaba ver el Támesis. Delante del puente, sobre una enorme peana, había una mujer, ¡y qué mujer! El viento soplaba contra ella y le adhería la ligera túnica a las curvas de su cuerpo de mármol. Dos jovencitas con los pechos al aire la custodiaban. Era Boadicea, la reina indígena que derrotó a los romanos, culpables de haber violado a sus hijas. ¡Qué idea tan descabellada esculpirlas desnudas! Entonces me acordé de las chicas con la piel de gallina de Pimlico, de sus pestañas recargadas de rímel; después de todo, quizá los ingleses no se sentían tan poco atraídos por las mujeres como afirmaba papá.

La marea estaba alta. Las aguas caudalosas, grises, resplandecientes y apenas encrespadas fluían con la flema que, hasta entonces, yo había creído típica de los ingleses; el efecto era fascinante. La tía Graziella había estado en Londres medio siglo antes y no había apreciado aquel río que a mí tanto me gustaba. «El Támesis es más grande que el Sena —decía—, pero está siempre cubierto de niebla, hasta en los cuadros. No merece la pena.» Sin embargo, yo no estaba de acuerdo. El viento soplaba con más fuerza. Me anudé el pañuelo alrededor del cuello, pero seguía teniendo frío. Cuando abandoné Palermo, allí hacía un calor agradable, y me invadió cierta nostalgia. Me encaminé hacia Trafalgar Square. Las bocas de los pasos peatonales subterráneos, al inicio de una amplia avenida llamada Whitehall, tenían algo que me resultaba familiar: las barandillas y los arcos de entrada me recordaban los del metro parisino. Inmensas aceras —podría pasar un ejército— bordeaban los imponentes edificios gubernamentales. Caminaba despacio, mirando a mi alrededor, como si la tía Graziella me tuviera agarrada del brazo para pasear por la terraza de su casa. «Londres es distinto del resto de Europa», acostumbraba a decir, y en eso llevaba razón. En el centro de la calle reparé en un monumento de mármol, una ancha columna cuadrada al pie de la cual había coronas de amapolas artificiales descoloridas: el Monumento a los Caídos. El de Palermo, al final de via Libertà, era grandioso, de mármol y bronce, con una Victoria alada, figuras en bajorrelieve y una columnata a su alrededor. ¿Por qué este pueblo guerrero homenajeaba con tanta modestia a sus muertos caídos en combate?

Después de un recodo, apareció ante mí la Columna del almirante Nelson, en Trafalgar Square. Altísima y solitaria, ¡ésta sí que era imponente!

Subí las escaleras de la National Gallery como si respondiera a una llamada familiar, despacio, peldaño a peldaño, mirando a mi alrededor: suelo de mosaico de estilo novecento, escalinata con barandillas macizas, techos altísimos con grandes claraboyas y, en dos descansillos, uno frente a otro, urnas idénticas con enormes ramos de flores, desconocidas para mí, solas y agrupadas, de todos los colores, más altas que yo, realmente maravillosas. La gente era tan fascinante como el edificio y las pinturas; además de europeos de todo tipo y grupos familiares diversos —incluidos niños, ancianos y minusválidos en silla de ruedas—, allí estaba el mundo entero: indias envueltas en saris variopintos, de cabellos brillantísimos, tan oscuros como su tez, y circulitos rojos o negros pintados en la frente, como los lunares postizos del siglo xviii, y también con joyas de lo más vistosas, entre ellas cadenitas que, desde el pendiente, se extendían hasta traspasar una aleta de la nariz; hombres y mujeres africanos con largos trajes multicolores; otros negros, de complexión y rasgos distintos, más finos; árabes con caftán blanco de facciones similares a las de los sicilianos, y sus mujeres, completamente cubiertas con vestidos oscurísimos y largos. Oía lenguas que no conseguía identificar. Miraba hacia abajo y veía chanclas, zuecos, sandalias, zapatos, babuchas, botas, mocasines y otros tipos de calzado desconocidos para mí. Muchos estaban solos, como yo, admirando uno u otro cuadro: la National Gallery, concebida como una galería pictórica, albergaba una cantidad impresionante de obras maestras de artistas extranjeros. Me convertí en una mosca y me dejé llevar por la multitud, posándome ahora en un hombro, ahora en otro, para observar lo que observaban los demás.

Recorriendo sala tras sala bajo la mirada severa de los vigilantes, incapaz de retener todo lo que veía, acabé en la sección del primer Renacimiento italiano. Un pequeño cuadro colgado junto a una puerta captó mi interés, tenía la impresión de haberlo visto antes. Era San Jerónimo en su estudio, de Antonello da Messina: el santo estaba sentado en su banqueta, sereno, concentrado, en compañía de sus libros y de un león que movía la cola. Los ingleses habían comprado el cuadro de mi compatriota y eso hizo que, de pronto, no pudiera evitar sentir simpatía por ellos.

Desde entonces, en Londres jamás me he sentido fuera de lugar o poco querida. Las raras ocasiones en que me ha asaltado cierta nostalgia, me ha bastado pasar por la National Gallery y echar un vistazo a San Jerónimo en su estudio para darme cuenta de que en Londres la nostalgia está fuera de lugar, de que no estoy sola: hay como mínimo otro siculolondinense en la ciudad, y nos hacemos mutua compañía. San Jerónimo siempre me espera, aunque de vez en cuando cambia de sala.

Actualmente, el cuadro se halla en la sala 62 de la Sainsbury Wing, junto a otros tres de Antonello da Messina.

3. La confianza en uno mismo es el primer requisito de las grandes empresas.

3

La tía Graziella en Trafalgar Square

Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.4

samuel johnson

La tía Graziella, hermana mayor de mi abuelo materno, murió casi centenaria en 1961. Ella y su marido, el tío Vincenzo, ocupaban el primer piso del edificio, propiedad de la familia, en Agrigento, ciudad donde yo viví hasta los doce años. No tenían hijos y se quedaban casi siempre en casa. Mamá, la única nieta que había continuado viviendo en el edificio, fiel a sus responsabilidades, bajaba a hacerle una visita todos los días, por la tarde.

En vida, mi tía había despertado poco mi curiosidad. En cambio, de los relatos que escuché después de su muerte afloró un personaje interesante. Mi bisabuelo materno había criado solo a sus cuatro hijas y a su único hijo varón —mi abuelo— porque su esposa estaba muy enferma. Las hijas habían demostrado tener cierto carácter y él siempre las había apoyado. La tía Graziella no había querido casarse: le gustaba la música clásica y la ópera, y viajaba mucho. Todos los años acompañaba a su padre a Roma, donde había hecho amistad con cantantes líricas y directores de orquesta, y hablaba de ese mundo con admiración y nostalgia, a veces haciendo uso de un lenguaje operístico. A los cuarenta años se enamoró a distancia y perdidamente de un apuesto oficial de caballería. Por las tardes, cuando daba su habitual paseo en carruaje con una de sus hermanas, el militar la miraba intensamente. Y esa mirada la cautivó. Pese a ignorarlo todo de él, lo quería, e insistió hasta conseguir que su padre fuera a ver al general del cuartel para obtener información: el joven en cuestión estaba soltero y, aunque no era un hombre pudiente, pertenecía a una buena familia de pueblo. Mi tía no se inmutó: «Tengo suficiente dinero para los dos. Lo quiero». Su padre se vio obligado a comunicarle al general que el oficial podía pronunciarse y pedir la mano de su hija.

«No la conozco», fue la respuesta de este último, en cuanto el general se lo notificó.

«No es posible. ¿Quiere hacerme creer que esa mujer se ha inventado que usted se queda encandilado cuando la ve pasar en el landó?»

Al oír eso, el joven exclamó: «¡Ah, ya sé quién es! —Y, con el candor que nunca perdería, se apresuró a precisar—: Yo miraba los caballos, unos animales espléndidos, no a las mujeres del landó».

La historia hizo reír a toda Agrigento y llegó a oídos de mi tía. Ella, en lugar de sentirse avergonzada, se alegró: «Lo quiero todavía más —le dijo a su padre—. Los caballos son una pasión que cuesta poco: tendrá todos los que desee».

El matrimonio no pudo ser más feliz. Mi tía inició a su joven marido en los viajes, la música y otros muchos placeres. Pese a que se decía que el tío Vincenzo nunca le había dado motivos, ella misma, incluso de muy mayor, aseguraba haber sido siempre muy celosa: «Debo defenderme de las mujeres, de los caballos y de todo lo que se mueve. Con los hombres nunca se sabe». Viajaban mucho a Alemania y a Francia, e incluso se aventuraron a ir a España y, sólo una vez, a Inglaterra: cuando el Ritz abrió un hotel en Londres, mi tía, cliente incondicional del Ritz de París, decidió llevar allí a su marido. Fue un viaje audaz: el canal de la Mancha no era el estrecho de Mesina, aquel mar era inmenso y tenía fuertes corrientes. Londres ofendió a la tía Graziella porque era «demasiado grande y caótico».

En el siglo xviii, Londres ya había superado a París y, a principios del xix, había alcanzado el millón de habitantes de la antigua Roma. Inauguró el siglo xx con una población de seis millones y medio de habitantes, muchos de ellos extranjeros. Sin duda alguna era la ciudad más grande de la historia, más que Bagdad y Ur. Y la más moderna: en 1901, en el funeral de la reina Victoria, se dejaron ver los primeros automóviles, que empezaron a sustituir el transporte a caballo, aún muy frecuente pero que dejó de utilizarse en el curso de una década.

Precisamente en Trafalgar Square, mi tía tuvo una mala experiencia que puso fin a su expedición a Inglaterra. Quería cruzar la plaza: «Ni redonda, ni cuadrada, ni de ninguna forma geométrica. Un campo de batalla donde se abrían callejuelas y avenidas, paseos y callejones. Había mucho tráfico: no sólo de carruajes, omnibuses y automóviles, sino también de gente..., ¡salía de hasta bajo tierra! Eran los pasajeros de las estaciones del metro y parecían hormigas». Mi tía se agitaba cuando hablaba de aquel infierno. Además de ese ir y venir, justo debajo de la Columna de Nelson había actores, saltimbanquis, puestos donde podía comprarse cualquier cosa, perros callejeros, niños que se perseguían unos a otros, adultos que daban de comer a las palomas y un gentío que andaba de acá para allá, compraba o se detenía para charlar. La tía Graziella, aunque no se rendía fácilmente, no tuvo valor para cruzar aquella plaza. Y se vio obligada a montar en uno de los últimos coches de caballos de alquiler. Una vez en el hotel, declaró: «De aquí sólo salimos para volver a París». Y así fue. Londres no era para ella. Su relato, su cuntu, como decimos los sicilianos, era tan convincente que disuadió a un par de generaciones de la familia Giudice de ir a Inglaterra. Yo había sido la primera en cruzar el canal de la Mancha, en avión.

4. El amor es la sabiduría del loco y la locura del sabio.

4

Otra triste partida

It is always observable that silence propagates itself,

and that the longer talk has been suspended,

the more difficult is to find anything to say.5

samuel johnson

Oxford, agosto de 1972, las seis de la mañana de un jueves.

El despertador sonó en el bungaló, pero yo ya estaba levantada y vestida. Las sábanas, dobladas sobre el colchón, estaban listas para ser guardadas en la bolsa de las cosas importantes. Puse al fuego la cafetera que había preparado la noche anterior y, mientras, eché en el comedero de Chippy, nuestro rough collie, el contenido de la lata ya abierta; el abrelatas había sido embalado con el resto de los utensilios de cocina. En el jardín, el laburno era una cascada de racimos dorados; las peonías tardías, rojo oscuro y cargadas de pétalos, recordaban, vistas a través de la ventana del comedor, la decoración de un biombo japonés Ukiyo-e. Me detuve ante ellas para admirarlas: era mi adiós a la queridísima casa de Oxford, antes de que llegaran los de la mudanza.

Había sido una semana ajetreada. Dos días antes, mi marido y yo habíamos vuelto de Sicilia; luego él se había ido a Ginebra por cuestiones de trabajo y se reuniría conmigo esa misma noche en Londres. Habíamos dejado a los niños en el campo, en Mosè, en casa de mi madre, donde pasarían el resto del verano. Era mucho tiempo y mi hijo pequeño tenía sólo dos meses. Los echaba de menos.

Abatida, seguía a la camioneta de la mudanza por la autopista, con Chippy en el maletero. Él también estaba mudo, no se le escapaba ni un gruñido. Observaba a derecha e izquierda la suave campiña ondulante de Oxfordshire. De pronto, un flash: un verano, cuando era pequeña, mi padre me llevó a Marsala en su bonito cupé de color amaranto: escoltaba un camión cargado de uva de sus tierras, San Giorgio, destinadas a las bodegas de una empresa vinícola. Yo ignoraba si era para proteger la carga de los ladrones o si papá no se fiaba del camionero; puede que fuera una desconfianza generalizada, o puede que en Sicilia se procediera de ese modo. No me atreví a preguntar. Papá estuvo todo el tiempo callado. Delante de nosotros, el camión cargado con nuestra uva avanzaba tranquilamente, soltando una nube de humo por el tubo de escape. De aquel viaje silencioso sólo recuerdo el paisaje: campos, montañas, casas y el mar, grande, plano, luminoso, apenas más oscuro que el cielo resplandeciente. Muy distinto de lo que veía ahora recorriendo la A40, si bien igual de bonito: campos verdes, colinas onduladas, un magnífico cielo azul con nubes pasajeras. Ni siquiera esta vez sabía muy bien por qué estaba allí, con un perro en el maletero, detrás de un camión con nuestras cosas dentro, completamente sola, en dirección a Londres.

La camioneta había dejado atrás Heathrow. La seguiría durante la larga travesía por la ciudad, cruzando el puente de Chelsea y entrando en el sur de Londres; iba a resultar arduo no perderla, había muchos semáforos. Mi marido me lo había prometido: este traslado —el quinto en cuatro años de matrimonio— sería el último. «Dejaremos la casa de Dulwich cuando nuestros hijos se hayan licenciado.» Londres satisfaría todas nuestras necesidades y todos nuestros deseos. Pero él no estaba allí para repetírmelo, sino en Ginebra. La fecha no había sido elegida al azar: a mi marido no le gustaban los traslados y habría sido más un estorbo que una ayuda. «Todas nuestras necesidades y todos nuestros deseos.» ¿También las mías? ¿También los míos?

«¿Es esto todo lo que tiene?», me preguntó, sarcástico, el jefe de los transportistas. Nuestros muebles daban pena, amontonados en un rincón de la sala de estar de la nueva casa. Confundida ante todas las cosas que había que comprar y hacer, empecé por la parte que más me gustaba: montar la librería a ambos lados de la chimenea de mármol, utilizando para ello ladrillos y tablones. Primero, en los estantes bajos, los libros de mi marido. Los observaba de uno en uno. Clásicos de la literatura inglesa y rusa en su lengua original. Cogí un volumen encuadernado en tela, muy viejo. The History of Rasselas, Prince of Abyssinia, de un tal doctor Johnson. En la introducción se decía que el autor también había compilado el primer gran diccionario de la lengua inglesa. Después cogí otro, Essays, del mismo autor. Los coloqué en el anaquel. Había dejado en Oxford el libro de otro médico, el doctor Spock, Baby and Child Care, que no me había gustado nada, a pesar de los cincuenta millones de ejemplares vendidos. Luego fui a la cocina a preparar algo de comer: mi marido llegaría por la tarde.

Aquella noche, después de cenar, en el pub de al lado de casa, le pregunté:

—¿Quién es el doctor Johnson?

—Un ilustrado. Uno de los hombres que más contribuyeron a la grandeza del Imperio británico.

—¿Qué clase de médico era?

—A decir verdad, creo que de medicina no sabía más que yo...

—¿Qué quieres decir?

—Yo también soy doctor.

—¡Pero eso es distinto! ¡Tú no firmas como «doctor Hornby», y ni siquiera te haces llamar así!

—En realidad, creo que no le gustaba que lo llamaran doctor, y en cualquier caso él firmaba como Sam Johnson. —Mi marido dio un largo sorbo de cerveza—. Es verdad que ha pasado a la historia como «doctor Johnson», pero ni siquiera había ido a la universidad.

Y me explicó que Johnson había compilado el mayor diccionario inglés del mundo, y que ese trabajo le había otorgado una enorme fama. La Universidad de Oxford, arrogante y deseosa de reafirmar su primacía, no podía tolerar que el autor de una obra tan prestigiosa no fuese exalumno suyo; y mucho menos que fuera un autodidacta. Así que, con el típico pragmatismo inglés, le había concedido el doctorado honoris causa en Derecho.

—De todas formas, si hubiera sido rico, se habría licenciado en Oxford. En la adolescencia fue al Pembroke College, pero no pudo finalizar los estudios porque su situación económica no le permitía pagar la estancia.

—¿Y qué hizo Johnson cuando le ofrecieron el doctorado?

—Lo aceptó agradecido. No guardaba rencor a nadie, era un gran hombre.

Mi marido se quedó callado; miraba a su alrededor, distraído, enfrascado en otros pensamientos.

El autor de un diccionario…, no me interesaba. Y terminé de beberme mi cerveza en silencio, reflexionando sobre el pasado.

Había vivido dos años importantes en el bungaló de Oxford. Años felices y agotadores. Compramos el bungaló en 1970, a nuestro regreso a Europa desde Zambia: era pequeño, pero tenía una potente calefacción central que satisfacía a mi marido, y un precioso jardín que me resultaba muy placentero. En Oxford fui madre dos veces. Y entablé algunas amistades buenas y duraderas a través del baby-sitting club, un pequeño círculo fundado por mi amiga Sylvia en el que —para ahorrar— cada madre cuidaba, por turno, a los hijos de las demás. Así fue como descubrí la organización doméstica de las familias inglesas. Las tareas de casa, todas a cargo de la mujer, se distribuían a lo largo de la semana: los lunes se lavaba y los martes se planchaba; los miércoles se encendía el horno para el baking: tartas, galletas y el pie