Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: mareverlagHörbuch-Herausgeber: BONNEVOICE Hörbuchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

19. Mai 1845, Greenhithe, England: Sir John Franklin macht sich mit 134 Männern und zwei Schiffen, der "Terror" und der "Erebus", auf den Weg ins arktische Eis, um den letzten weißen Fleck der Nordwestpassage zu kartieren. Drei Jahre später verschwinden die Schiffe, ihr Schicksal und das ihrer Crews bleibt mehr als anderthalb Jahrhunderte lang ein Rätsel – bis 2014 vor der Nordküste Kanadas ein wahrhaftiger Schatz gefunden wird: das Wrack der HMS "Erebus". Michael Palin – Monty-Python-Star, Weltenbummler und begnadeter Erzähler – entfaltet in seinem lebendigen und atmosphärischen Bestseller die so glanzvolle wie tragische Geschichte der "Erebus"; von ihrem Stapellauf über zahlreiche Fahrten auf allen Weltmeeren und die legendäre Reise in die Antarktis, die ihr und den vom Forschungsgeist getriebenen Entdeckern Ruhm brachte, bis hin zu der verhängnisvollen Expedition in die Arktis, die in einer Katastrophe endete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

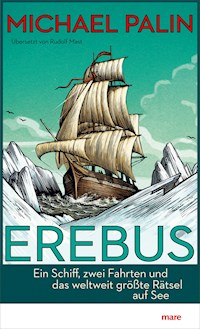

MICHAEL PALIN

EREBUS

Ein Schiff, zwei Fahrtenund das weltweitgrößte Rätsel auf See

Aus dem Englischenvon Rudolf Mast

Die Originalausgabe erschien 2018

unter dem Titel Erebus: The Story of a Ship bei Hutchinson,

Penguin Random House UK, London.

Copyright © Michael Palin, 2018

Das Conrad-Zitat auf Seite 7 folgt der Ausgabe:

Joseph Conrad, Herz der Finsternis.

Aus dem Englischen von Urs Widmer.

Copyright der deutschsprachigen Übersetzung

© Diogenes Verlag AG Zürich, 2005.

© 2019 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag

Abbildung Chris Wormell

Typografie (Hardcover) mareverlag

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-374-3

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-604-1

www.mare.de

Für Albert und Rose

Und tatsächlich ist für jemanden, der, wie man wohl sagt, »mit Leib und Seele zur See fuhr«, nichts einfacher, als in der Mündung der Themse den großen Geist vergangener Tage zu beschwören. Ihre unaufhörlich wechselnden Gezeiten sind voller Erinnerungen an Menschen und Schiffe, die sie einst in ihr friedliches Heim oder zu Seeschlachten trug (…) von der Golden Hind, deren runde Wände voller Schätze waren (…) bis hin zur Erebus und zur Terror, die zu anderen Raubzügen aufbrachen und nie zurückkehrten.

Joseph Conrad, Herz der Finsternis

INHALT

Einleitung: Hookers Strümpfe

Prolog: Die einzige Überlebende

1Made in Wales

2Der magnetische Nordpol

3Der magnetische Südpol

4Entlegene Gestade

5»Unsere südliche Heimat«

6»Weiter südlich als (vermutlich) je ein Mensch zuvor«

7Die Kapitäne bitten zum Tanz

8»Pilger des Meeres«

9»Ein elendigerer Ort, als man sich vorstellen kann«

10»Gillingham liegt drei Jahre zurück«

11Die Rückfahrt

12»Es bleibt nur noch wenig zu tun«

13Kurs Nordnordwest

14Kein Lebenszeichen

15Die Wahrheit

16Leben und Tod

17Was die Inuit erzählen

18Wiederauferstehung

Epilog: Zurück in der Nordwestpassage

ZeittafelDankLiteraturBildnachweiseRegisterBildteil

Im Alter von nur zweiundzwanzig Jahren stieß Joseph Dalton Hooker als Zweiter Schiffsarzt zur Besatzung der HMS Erebus dazu. Später wurde er einer der bedeutendsten Botaniker des 19. Jahrhunderts

Einleitung

HOOKERS STRÜMPFE

Seit jeher faszinieren mich Geschichten über die Seefahrt. C. S. Foresters Romane über Horatio Hornblower habe ich entdeckt, als ich elf oder zwölf Jahre alt war. Ich durchforstete die Bibliotheken Sheffields nach Bänden, die mir möglicherweise entgangen waren. An härterem Stoff versuchte ich mich mit Grausamer Atlantik von Nicholas Monsarrat – einem der eindrücklichsten Bücher meiner Kindheit. Dass ich nur die »Kadettenausgabe« zu lesen bekam, aus der sämtliche Sexstellen getilgt waren, tat dem keinen Abbruch. In den 1950er-Jahren gab es eine Flut von Filmen über die Navy und den Krieg: The Sea Shall Not Have Them, Above Us the Waves, Cockleshell Heros. Sie erzählten Geschichten von Heldentum, Mut und unbedingtem Überlebenswillen, der allen Widrigkeiten trotzte. Es sei denn, man tat im Maschinenraum Dienst.

Mir war das Glück beschieden, später im Leben viel Zeit auf Schiffen verbringen zu dürfen, meist weit weg von zu Hause, begleitet nur von einem Kamerateam der BBC und mit einem Roman von Patrick O’Brian im Gepäck. Ich fand mich gelegentlich auf einem italienischen Kreuzfahrtschiff wieder, das sich der Küste Ägyptens näherte, während ich noch hektisch im Buch Arabisch für Anfänger herumblätterte. Im Persischen Golf bekam ich es auf einem Schiff, dessen einzige Toilette aus einem Fass bestand, das am Heck an der Reling baumelte, mit akuter Diarrhö zu tun. Ich habe knapp unterhalb der Victoriafälle eine Raftingtour unternommen und bin zum Marlinfischen weit in den Golfstrom – den »großen blauen Fluss«, wie Hemingway ihn genannt hat – hinausgefahren (wenn auch ohne etwas zu fangen). In Neuseeland bin ich einmal mit einem Jetboot direkt in einen Felsen gekracht, und im Golf von Bengalen habe ich das Deck eines jugoslawischen Frachters geschrubbt. Nichts davon konnte mich abschrecken. Zwischen Booten und Wasser besteht eine Beziehung, die ich als sehr natürlich, ja, geradezu tröstlich empfinde. Immerhin stammen wir aus dem Meer, und wie schon Präsident Kennedy sagte: »Wir haben Salz in unserem Blut, unserem Schweiß, unseren Tränen. Wir sind mit dem Meer verbunden, und wenn wir eines Tages dorthin zurückkehren (…), landen wir dort, wo wir hergekommen sind.«

2013 erreichte mich das Angebot, im Londoner Athenaeum Club einen Vortrag zu halten. Bedingung war, dass er von einem Mitglied des Clubs handelte, gleich ob tot oder lebendig, und nicht länger als eine Stunde dauerte. Meine Wahl fiel auf Joseph Hooker, der im 19. Jahrhundert viele Jahre Direktor der Royal Botanic Gardens im Londoner Stadtteil Kew war. Bei Filmaufnahmen in Brasilien hatte ich den Ausdruck »botanischer Imperialismus« gehört, dessen sich Hooker schuldig gemacht habe, indem er Pflanzensammler dazu anstiftete, exotische Pflanzen, die wirtschaftlich verwertbar waren, nach London zu schmuggeln. Auf diese Weise kam Hooker an Samen von Gummibäumen aus dem Amazonasgebiet, die er in Kew keimen und anschließend als Schösslinge in die britischen Kolonien Hinterindiens bringen ließ. Nach zwei oder drei Jahrzehnten war die brasilianische Gummi-Industrie tot, wohingegen die britische prächtig gedieh.

Ich war mit meiner Beschäftigung mit Hooker noch nicht weit gekommen, als ich zufällig auf einen Aspekt in dessen Leben stieß, der wie eine Offenbarung war. 1839, im zarten Alter von zweiundzwanzig Jahren, hatte sich der Bart und Brille tragende Gentleman, den ich von verblassten viktorianischen Fotografien kannte, als Zweiter Schiffsarzt und Botaniker einer vierjährigen Expedition der Royal Navy in die Antarktis angeschlossen. Das Schiff, das ihn in diese unerforschte Region brachte, hieß HMS Erebus. Je mehr ich über die Reise erfuhr, desto mehr staunte ich, wie wenig ich bis dato darüber gewusst hatte. Denn dass ein Segelschiff achtzehn Monate am entlegensten Ende der Welt verbringt, dabei Stürmen und Eisbergen trotzt und anschließend wohlbehalten zurückkehrt, ist eine jener außergewöhnlichen Leistungen, von denen man annehmen sollte, dass sie nie in Vergessenheit geraten. Und für die HMS Erebus war es ein triumphaler Erfolg.

Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. 1846 verschwand dasselbe Schiff zusammen mit seinem Schwesterschiff Terror und 129 Mann Besatzung bei dem Versuch, sich einen Weg durch die Nordwestpassage zu bahnen, für immer von der Bildfläche. Es war der größte Verlust an Menschenleben, den die britische Polarforschung je erleiden musste.

Ich verfasste und hielt meinen Vortrag über Hooker, doch die Abenteuer der Erebus gingen mir nicht aus dem Sinn. Dort trieben sie noch immer ihr Unwesen, als ich im Sommer 2014 gemeinsam mit ein paar anderen greisen Männern wie John Cleese, Terry Jones, Eric Idle und Terry Gilliam, bedauerlicherweise aber ohne Graham Chapman, zehn Abende in der O2-Arena von Greenwich mit einem Programm auftrat, das sich Monty Python Live – One Down Five to Go nannte. Es waren wundervolle Abende mit einem großartigen Publikum, aber nachdem der Tod des norwegischen Blaulings zum letzten Mal beklagt, das Holzfäller-Lied zum letzten Mal gesungen war, blieb ich mit einem Gefühl der Leere zurück. Was blieb mir jetzt noch zu tun? Eins stand fest: Mit dem, was gewesen war, dürfte es nichts zu tun haben. Was immer es wäre, es müsste etwas völlig anderes sein.

Zwei Wochen später erhielt ich frei Haus die Antwort. Am 9. September sah ich in den Abendnachrichten einen Bericht, der mich aufhorchen ließ. Bei einer Pressekonferenz in Ottawa teilte der Premierminister Kanadas der Welt mit, dass ein Team von kanadischen Meeresarchäologen ein Wrack entdeckt hatte, bei dem es sich ihrer Überzeugung nach um die HMS Erebus handelte, die seit fast 170 Jahren vermisst und irgendwo auf dem Meeresgrund der Arktis vermutet wurde. Der Rumpf war nahezu intakt, das Innere vom Eis konserviert. In diesem Moment wusste ich, dass es eine Geschichte gab, die nur darauf wartete, erzählt zu werden. Eine Geschichte, die nicht nur von Leben und Tod handelt, sondern auch von einer Art Wiederauferstehung.

Was war der Erebus widerfahren? In welchem Zustand war sie? Was hatte sie erreicht? Wie hatte sie so viel ertragen können, um dann auf derart rätselhafte Weise zu verschwinden?

Ich bin kein Marinehistoriker, aber ich interessiere mich für Geschichte. Ich bin kein Seemann, aber ich fühle mich zum Meer hingezogen. Von nichts als schierer Begeisterung getrieben, fragte ich mich, wo auf der Welt ich das Abenteuer, das vor mir lag, angehen sollte. Ein naheliegender Kandidat war jene Institution, die ab 1803 zahllose Expeditionen in die Arktis und Antarktis auf den Weg gebracht hatte. Der Zufall wollte es, dass ich mich mit ihr einigermaßen auskannte, denn ich war drei Jahre lang ihr Präsident.

Also stattete ich der Royal Geographical Society in Kensington einen Besuch ab und legte dem Leiter der historischen Abteilung, Alasdair MacLeod, mein leicht verstiegenes Projekt und die Dringlichkeit meines Anliegens dar. Wusste er von irgendwelchen Hinweisen, die zur HMS Erebus führten?

Er runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach. »Erebus«, murmelte er schließlich. »Erebus?« Plötzlich strahlte sein Gesicht. »Natürlich«, sagte er triumphierend. »Wir haben doch Hookers Strümpfe.«

Sie hatten mehr als nur die Strümpfe, aber sie waren der erste Fund, den ich bei meiner Recherche machte, und seither für mich eine Art Talisman. Die Strümpfe selbst sind eher gewöhnlich: cremefarbene Kniestrümpfe aus grober Wolle und nicht eben flauschig. Doch im Verlauf des einen Jahres, in dem ich die Welt auf den Spuren der Erebus bereist und mich bis zur Erschöpfung mit Büchern, Briefen, Plänen, Zeichnungen, Fotografien, Seekarten, Tage-, Log- und Beschickungsbüchern befasst habe, hatte ich wiederholt Anlass, Hookers Strümpfen dafür zu danken, dass sie mich auf diese ungewöhnliche Reise geschickt haben.

Michael Palin

London, im Februar 2018

Eine Sonaraufnahme von 2014 zeigt das Wrack der Erebus. Es ist der Wasseroberfläche so nahe, dass die Masten einst aus dem Wasser geragt haben müssen

Prolog

DIE EINZIGE ÜBERLEBENDE

Wilmot and Crampton Bay, Nunavut, Kanada, den 2. September 2014. Unweit der Küste einer öden, flachen, konturlosen Insel, einer von Tausenden in der kanadischen Arktis, wo bei trübem Wetter Himmel, Meer und Land nahtlos ineinander übergehen, fährt ein kleines Boot aus Aluminium mit dem Namen Investigator langsam und vorsichtig über das eisblaue Meer. Knapp unter der Wasseroberfläche schleppt es einen schlanken silberfarbenen Zylinder hinter sich her, der gerade einmal einen Meter lang ist und ein Sonar enthält, das Schallsignale aussendet und empfängt. Die Wellen, die es aussendet, prallen am Meeresboden ab und kehren zum Sender zurück, werden über ein Kabel an Monitore weitergeleitet und dort in Bilder übersetzt.

Sieht man vom Motorengeräusch ab, herrscht Stille auf der Investigator. Es ist windstill, der Himmel ist klar, die Sonne wirft ihr milchiges Licht auf eine spiegelglatte See. Alles scheint gedämpft. Die Zeit vergeht, aber mehr passiert nicht.

Unvermittelt kommt Bewegung ins Schiff. Die Sonde wäre um ein Haar gegen ein Riff geprallt. Die Männer an Bord sind hellwach und überzeugen sich davon, dass dem teuren Gerät nichts passiert ist. Der Meeresarchäologe Ryan Harris wirft noch einen letzten Blick auf den Bildschirm, um anschließend seinen Kollegen beizuspringen, als er auf dem Meeresgrund etwas anderes als Sand und Steine entdeckt. Etwas, das alle seine Sinne schärft.

Auf dem Monitor ist eine dunkle Silhouette zu sehen: ein fremdartig wirkender Gegenstand, der nur gut zehn Meter unter ihm auf dem Meeresboden liegt. Er ruft nach den Kollegen, die sich um den Monitor scharen. Er zeigt auf den Schatten. Sie trauen ihren Augen nicht. Direkt unter dem Sonar, das hinter der Investigator hängt, im Detail nur zu erahnen, aber anhand der Umrisse deutlich zu erkennen, liegt der hölzerne Rumpf eines Schiffes. Das Heck ist unvollständig und sieht aus, als hätte jemand ein Stück herausgebissen, die Decksbalken liegen blank, und der komplette Rumpf ist von einem Gespinst aus Unterwasserpflanzen überzogen. Sie haben zweifelsfrei ein Schiff vor sich. Ein Schiff, das vor 168 Jahren mit Mann und Maus von der Bildfläche verschwunden ist. Ein Schiff mit einer der schillerndsten Karrieren in der Geschichte der britischen Seefahrt. Und ein Schiff, das mit diesem Tag eine beispiellose Wiederauferstehung feiert.

Stolz wirkt es, und es ist der Oberfläche so nahe, dass zumindest die beiden höheren Masten einst aus dem Wasser geragt haben müssen. Der Rumpf scheint intakt, sieht man mal von den Schäden am Heck ab. Seetang, der von seinem Gebälk herabhängt, erinnert an einen medizinischen Verband, der sich gelockert hat. Die drei Masten sind ebenso abgeknickt wie der Bugspriet. Zusammen mit anderen Wrackteilen liegen sie, mehrfach gebrochen, neben dem Rumpf. Halb im Sand versunken, sind zwei Propeller, acht Anker und ein Segment des Steuerrads zu erkennen. Die drei Decks sind zumindest stellenweise zusammengebrochen. Die Balkweger, die den Rumpf versteifen, sehen noch stabil aus, auch wenn die Beplankung weitgehend fehlt. Von oben betrachtet, ergibt sich das Bild eines halb filetierten Fischs.

Eine massive gusseiserne Ankerwinde steht unversehrt auf dem Oberdeck, ganz in der Nähe zwei große Handpumpen aus Messing. Einige Skylights und die Decksprismen, die den Männern Licht spenden sollten, haben die Zeit überdauert.

Das Unterdeck, wo sich die Männer während ihrer Freiwachen aufhielten, liegt hier und da bloß, an anderen Stellen bleibt es im Verborgenen. Unter Schlick und abgestorbenem Tang lassen sich Seemannskisten ausmachen, in denen die Männer ihre Habseligkeiten aufbewahrten und auf denen sie während der Mahlzeiten Platz nahmen. Die Spanten sind nummeriert, damit jeder Matrose wusste, wo er seine Hängematte aufspannen sollte. Niedergänge und Luken, durch die Decks miteinander verbunden waren, liegen nutzlos und gespenstisch herum. Der Ofen in der Kombüse, auf dem die Mahlzeiten zubereitet wurden, steht einsatzbereit an Ort und Stelle. Im Bug sind die Umrisse der Krankenstube zu erkennen.

Weiter achtern lassen sich in einem Wirrwarr aus umherliegendem Holz die Kabine des Kapitäns, die Messe und mehrere Offizierskajüten unterscheiden. In einer der Kabinen steht ein Kojenbett mit Schubladen darunter. Der Spiegel – quasi die Rückwand des Schiffes – hat die größten Schäden erlitten, doch das Bett des Kapitäns gleich daneben befindet sich ebenso an seinem Platz wie die Spinde und ein Heizofen. Das Orlopdeck, das unterste der drei Decks, ist am glimpflichsten davongekommen, aber auch am schlechtesten zu erreichen. Gleichwohl konnten Taucher von dort einen Schuh sowie mehrere Senftöpfe und Staukästen bergen. Auch einen Satz Porzellanteller mit chinesischem Dekor, den Stiel eines Weinglases, eine Schiffsglocke, einen Sechspfünder aus Bronze, verschiedenste Zierknöpfe, den mit einem gekrönten, auf einer Krone stehenden Löwen verzierten Verschluss eines Schultergurts der Royal Marines sowie eine Arzneiflasche mit der Prägung »Samuel Oxley, London« förderten sie ans Tageslicht. Die Flasche enthielt ursprünglich ein Elixier aus jamaikanischem Ingwerkonzentrat, das Oxley als Heilmittel gegen »Rheuma, Magenverstimmung, Blähungen, Kopfschmerzen und Schwindel, Hypochondrie« – mir gefällt der Gedanke, dass es Medikamente gegen Hypochondrie gibt –, »Gemütsverstimmungen, Beklemmungen, Muskelzittern und -krämpfe sowie Lähmungserscheinungen« anpries. Nach meinem Dafürhalten ist diese Flasche mit einem Allheilmittel für alle Lebenslagen eines der ergreifendsten Dinge, die von der HMS Erebus geborgen werden konnten. Sie erinnert uns daran, wie nahe epische Abenteuer und alltäglichste Sorgen beieinanderliegen.

Zehn Monate im Jahr ist das Wasser hier vor der kanadischen Küste zu Eis erstarrt. Dann behält das Schiff seine Geheimnisse wieder für sich. Doch wenn es taut, kehren Männer wie Ryan – der mehr als zweihundert Tauchgänge auf dem Buckel hat – und die anderen aus seinem Team zurück, um nach weiteren kostbaren Details Ausschau zu halten. Ich wünschte, ich könnte der Erebus einmal so nahe kommen wie sie. Nur ein einziges Mal. Aber dafür bräuchte ich nicht Hookers Strümpfe, sondern seinen Taucheranzug.

Kapitel 1

MADE IN WALES

7. Juni 1826, Pembroke, Wales. Wir schreiben das sechste Jahr der Regentschaft von George IV., dem ältesten Sohn von George III. und Königin Charlotte. Er ist dreiundsechzig Jahre alt, mit einer zänkischen Frau verheiratet, pflegt einen obszön extravaganten Lebensstil und zeigt Interesse an Architektur und den schönen Künsten. Robert Jenkinson, 2. Earl of Liverpool, ein Tory, ist seit 1812 Premierminister. Die Zoological Society of London wurde soeben gegründet. Britische Forscher sind auf der ganzen Welt unterwegs, nicht nur in der Arktis. Alexander Gordon Laing erreicht im August des Jahres Timbuktu, wird aber nur einen Monat später ermordet, weil er sich weigert, dem Christentum abzuschwören. Im Norden von Wales werden derweil zwei Meisterwerke des Ingenieurwesens gefeiert: Die Menai Bridge und die Conway Bridge gehören zu den ersten Hängebrücken weltweit und werden im Abstand von wenigen Wochen eröffnet.

Am anderen Ende von Wales, an einem Meeresarm unweit der von dicken Mauern umgebenen Stadt Pembroke, versammeln sich die Menschen am Morgen dieses Junitages für eine nicht gar so ausschweifende Feier. Unter dem Beifall einer Gruppe Ingenieure, Zimmerleute, Schmiede, Büroangestellter und ihrer Familien gleitet das korpulente, ein wenig dickbäuchig geratene Kriegsschiff, das sie in den vergangenen Jahren gebaut haben, mit dem Heck voraus von der Helling der Werft von Pembroke. Als es sanft ins Wasser des Milford Haven eintaucht, jubelt die Menge auf. Es tanzt, wackelt und schüttelt sich wie ein gerade geschlüpfter Wasservogel. Der Name des Schiffes lautet Erebus.

Zwei zeitgenössische Pläne zeigen die Seitenansicht einer typischen Bombarde (oben) sowie das Orlopdeck und die Lagerräume der Erebus und ihres Schwesterschiffes Terror (unten)

Das ist kein sonderlich fröhlicher Name, aber sie war ja auch nicht gebaut worden, um Fröhlichkeit zu verbreiten, sondern um Feinde abzuschrecken, und der Name war mit einiger Überlegung gewählt. In der klassischen Mythologie galt Erebos, aus dem Chaos entstanden, als Personifikation der Finsternis und Teil der Unterwelt, eines Ortes also, der für Entwurzelung und Zerstörung stand. Der Name dieses Gottes stand Pate, um mögliche Feinde davor zu warnen, dass sie es mit einem Sendboten des Chaos und einem furchterregenden Überbringer des Höllenfeuers zu tun hatten. Die HMS Erebus – 1823 in Auftrag gegeben – war das vorletzte Exemplar eines Typs von Kriegsschiffen, der unter der Bezeichnung Bombarde bekannt wurde. Ende des 17. Jahrhunderts entstanden, diente dieser Schiffstyp zunächst den Franzosen, später auch den Engländern dazu, Küstenbefestigungen des Feindes aus schweren Mörsern unter Beschuss zu nehmen oder die Kugeln darüber hinwegzutragen und so größtmögliche Schäden anzurichten, ohne dafür Truppen an Land schicken zu müssen. Von den übrigen Schiffen dieses Typs waren zwei nach Vulkanen benannt – Hecla und Aetna –, und auch die anderen kündeten auf diese oder jene Weise von Raserei und Zerstörung: Infernal, Fury, Meteor, Sulphur und Thunder. Auch wenn sie nie so berühmt werden sollten wie manches Schlachtschiff, hat ihr letzter großer Auftritt, die Belagerung von Fort McHenry im Hafen von Baltimore während des Britisch-Amerikanischen Krieges von 1812, immerhin Eingang in die amerikanische Nationalhymne The Star-Spangled Banner gefunden. Wenn dort vom »grellen Licht im Flug explodierender Bomben« die Rede ist, dann sind damit die Geschosse der britischen Bombarden gemeint.

Die Werftarbeiter sahen mit einigem Stolz, wie die Erebus ins Wasser glitt, doch als sie endlich aus eigener Kraft schwamm und ihren Platz am Ufer des Milford Haven gefunden hatte, wusste niemand, was aus ihr werden würde. War sie ein Modell für die Zukunft, oder gehörte sie schon der Vergangenheit an?

Mit der vernichtenden Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1815 waren die Napoleonischen Kriege beendet, die Europa, von einer kurzen Pause nach dem Frieden von Amiens 1802 abgesehen, sechzehn Jahre lang in Atem gehalten hatten. Die Briten hatten sich in führender Rolle daran beteiligt und zum guten Schluss einen Schuldenberg von 679 Millionen Pfund angehäuft, das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts. Auch die Royal Navy hatte Unsummen ausgegeben, auf diese Weise aber immerhin Frankreich in die Schranken verwiesen, und herrschte nun unangefochten über die sieben Weltmeere. Damit verbunden waren auch Verpflichtungen wie die Unterbindung des Sklavenhandels, den England 1807 unter Strafe gestellt hatte, sowie die Bekämpfung der Piraterie entlang der Küste Nordafrikas. Nur in ihrem eigentlichen Aufgabengebiet, der Kriegsführung, gab es für die Navy nichts mehr zu tun. In den vier Jahren von 1814 bis 1817 sank die Zahl der Marineangehörigen von 145 000 auf 19 000 Mann. Für viele war der Einschnitt traumatisch. Zahllose unbeschäftigte Matrosen mussten sich als Bettler durchschlagen. In seinem Buch Royal Tars schildert Brian Lavery beispielhaft das Schicksal von Joseph Johnson, der mit einem Modell von Nelsons Victory auf dem Kopf durch die Straßen von London streifte, durch gleichmäßiges Nicken die Bewegungen des Schiffes in den Wellen imitierte und so ein paar Pennys verdiente. Ein arbeitsloser Matrose der Handelsmarine, der nur noch auf einem Kriegsschiff anheuern konnte, äußerte voller Verzweiflung: »Zum ersten Mal in meinem Leben empfand ich beim Anblick des monströsen Kastens, der mehrere Jahre mein Zuhause werden sollte, bodenlose Trauer.«

Wie die Zukunft der Royal Navy aussehen sollte, darüber wurde heftig gestritten. Einige begriffen das Ende der Feindseligkeiten als Chance, die Militärausgaben drastisch zu senken und den Schuldenberg abzutragen, der sich durch den Krieg angehäuft hatte. Andere meinten, dass dem Frieden nicht zu trauen war. Kaiser Napoleon schmorte auf der Insel St. Helena, doch schon einmal war ihm die Flucht aus der Verbannung gelungen, und viele zweifelten daran, dass das letzte Kapitel seiner Geschichte geschrieben war. Nach dieser Logik musste sich die Navy also für alle Eventualitäten wappnen.

Schließlich setzten sich die Kassandrarufer durch. Die Regierung stellte Geld für den Bau neuer Werften zur Verfügung, so auch für eine weitläufige Anlage in Sheerness in Kent und eine kleinere in Pembroke, Wales. In den Werftanlagen, die im Eiltempo am Ufer unweit von Milford Haven errichtet worden waren, wurde mit dem Bau von vier Kriegsschiffen begonnen: der Valorous, der Ariadne, der Arethusa und der Thetis.

Jener Teil der Werft, in dem die Erebus entstand, existiert noch heute, allerdings werden dort keine Schiffe mehr gebaut; von hier aus wird die riesige Ölraffinerie versorgt, die sich einige Kilometer flussabwärts befindet. Die Slipbahn, über die die Erebus im Sommer 1826 ins Wasser glitt, liegt heute unter einer dicken Betonschicht und gehört zu dem Anleger der Fähre, die Pembroke mit dem irischen Rosslare verbindet.

Bei meinem Besuch bekomme ich ein Gefühl dafür, wie es hier früher einmal ausgesehen haben muss. Die Anlage der Straßen, die an den wenigen, in den 1820er-Jahren für Vorarbeiter und leitende Angestellte erbauten schiefergrauen Reihenhäusern vorbeiführen, die noch erhalten sind, beeindruckt bis heute. Diese Häuser können es mit denen in der Zeit König Georges in London erbauten unbedingt aufnehmen. In einem davon lebte Thomas Roberts, seines Zeichens leitender Schiffbaumeister, der den Bau der Erebus überwachte. Er war 1815 in diese entlegene Ecke im Südwesten von Wales gekommen, als die Werft gerade einmal zwei Jahre alt war.

Die Leitung des noch jungen Unternehmens teilte sich Roberts mit seinem Stellvertreter Richard Blake und dem Finanzchef James McKain. Die Zusammenarbeit war wenig harmonisch. Edward Wright, der unter McKain als Buchhalter arbeitete, zeigte Richard Blake an, weil der ihn tätlich angegriffen habe. Dabei soll er ihm »mehrmals die Nase verdreht und mit seinem Schirm Prügel angedroht« haben. Roberts und McKain beschuldigten sich wechselseitig der Bestechlichkeit und der Unfähigkeit. 1821 hatte McKain genug und verließ Pembroke, um künftig auf der Werft in Sheerness zu arbeiten. Er wurde durch Edward Laws ersetzt. Die Atmosphäre war nicht mehr gar so vergiftet, als am 9. Januar 1823 die Nachricht eintraf, dass die Marineleitung in Anerkennung der Leistung der Werft beschlossen hatte, eine 372 Tonnen verdrängende Bombarde in Auftrag zu geben. Das Schiff nach einem Entwurf von Sir Henry Peake, einem ehemaligen Marineinspekteur, sollte den Namen Erebus tragen.

Sonderlich groß war dieses Schiff nicht, und mit knapp 32 Meter Länge war es nicht einmal halb so lang wie ein durchschnittliches Kriegsschiff. Im Vergleich mit der 2141 Tonnen verdrängenden Victory war die Erebus sogar ein kleiner Fisch. Aber robust sollte sie werden. Eher ein Arbeitsschiff denn eine ranke und elegante Jacht. Decks und Rumpf sollten stabil genug geraten, um dem Rückstoß von zwei großen Mörsern standhalten zu können, der eine im Kaliber 25 Zentimeter, der andere im Kaliber 33 Zentimeter. Deshalb sollte der Rumpf auf Höhe des Laderaums mit diagonal verlaufenden Eisenstreben versteift werden, was die Stabilität erhöhte und gleichzeitig das Gewicht verringerte. Die Formgebung des Rumpfes war darauf ausgerichtet, möglichst viele Granaten laden zu können. Zu seiner eigenen Sicherheit sollte das Schiff zudem mit zehn kleineren Kanonen bestückt werden, um den Feind gegebenenfalls direkt zu bekämpfen.

Die Erebus entstand weitestgehend in Handarbeit. Den Anfang machte der Kiel aus geschäftetem Ulmenholz, der auf den Helgenbock gelegt wurde. Daran wurden Vor- und Achtersteven befestigt, die das Schiff nach vorn und hinten begrenzten, wobei der Achtersteven später das Ruder aufnahm. Das Gerüst aus Spanten und Wrangen – das Skelett des Schiffes –, das langsam heranwuchs, bestand aus Eichenholz, das im Forest of Dean in Gloucestershire geschlagen und über den Severn nach Pembroke gebracht worden war. Der passgenaue Zuschnitt erforderte großes Geschick, weil die natürliche Krümmung des Holzes möglichst mit der gewünschten Form des Schiffes übereinstimmen musste und in Anschlag zu bringen war, dass das Holz künftig noch arbeiten würde.

Als das Gerüst des Schiffes fertig war, ließ man es deshalb eine Zeit lang in Ruhe, damit das Holz trocknen konnte. Dann erst wurden, am Kiel beginnend, die sieben Zentimeter dicken Planken angebracht, die Decksbalken montiert und die Decks verlegt.

Die Erebus entstand ohne jeden Zeitdruck. Anders als ihr späteres Schwesterschiff, die HMS Terror, die auf der Werft in Topsham, Devon, in weniger als einem Jahr gebaut wurde, lief sie erst zwanzig Monate nach der Kiellegung vom Stapel. Als die Arbeit abgeschlossen war, schickte der Finanzchef der Werft der Marineleitung eine Rechnung über 14 603 Pfund – was heute circa 1,25 Millionen Pfund entspricht.

Alles in allem wurden in Pembroke 260 Schiffe gebaut. Ziemlich genau einhundert Jahre nach dem Stapellauf der Erebus kam die Admiralität zu der Erkenntnis, dass die Werft nicht mehr benötigt wurde. Die Belegschaft sank mit einem Schlag von dreitausend Beschäftigten auf vier. Das war 1926, das Jahr des Generalstreiks. Während des Zweiten Weltkriegs erlebte die Werft noch einmal eine kurze Blüte, als hier die Sunderland-Flugboote entstanden. In jüngerer Zeit sind die verbliebenen Werftanlagen zu Lagerhäusern von Transportfirmen umfunktioniert worden, und als ich ein letztes Mal durch das eindrucksvolle steinerne Portal schreite, erfüllt mich der Gedanke, dass die ruhmreichen Zeiten der Werft endgültig vorbei sind, mit Wehmut.

Nach dem Stapellauf in Pembroke wurde die Erebus, einem Brauch folgend, zu einer anderen Werft der Admiralität gebracht, wo sie ausgerüstet werden sollte. Noch besaß sie weder Masten noch Segel, und so trat sie ihre erste Reise, die in südwestliche Richtung rund um Land’s End in den Ärmelkanal und nach Plymouth führte, vermutlich an einer Schlepptrosse an. In Devonport, das heute zu Plymouth gehört, gab es eine noch junge, viel beschäftigte Werft, die später zu einem Flottenstützpunkt der Royal Navy ausgebaut wurde. Hier sollte sich die Erebus in ein Kriegsschiff verwandeln und zu diesem Zweck Geschütze bekommen: zwei Mörser, zehn Kanonen, davon acht Vierundzwanzigpfünder und zwei Sechspfünder, sowie alles, was nötig war, um die dazugehörige Munition lagern und bereitstellen zu können. Hier sollte sie auch ihre drei Masten erhalten, dessen größter zweiundvierzig Meter über das Deck aufragte.

Diese Arbeiten wurden im Eiltempo erledigt, doch unmittelbar danach setzte eine Phase des Nichtstuns ein, und die bewaffnete und voll ausgerüstete Erebus dümpelte untätig herum. Anderthalb Jahre lang lag sie vor Devonport auf Reede und wartete darauf, dass jemand Verwendung für sie hatte.

Mich würde interessieren, ob es damals schon »Ship-Spotter« gab: Schuljungen, die in ihren Heften mit Bleistift festhielten, welche Schiffe die Werften des Landes ansteuerten und wieder verließen. Als Kind habe ich es so mit den Zügen gehalten, die durch Sheffield kamen. Diesen Schuljungen, so meine Fantasie, könnte es der nagelneue, etwas klobige Dreimaster angetan haben, der kein Ziel zu haben schien. Dafür hatte er Charakter. Der Bug war reich verziert, die Deckshaut von Stückpforten durchzogen, die Fenster im Spiegel waren mit Ornamenten geschmückt, und am Achterschiff stachen die Seitengalerien hervor, in denen sich die Toiletten befanden.

Sollten diese Schuljungen hier auch die dunklen Wintermorgen am Ende des Jahres 1827 verbracht haben, dann durften sie zur Belohnung erleben, wie auf der Erebus unvermittelt Leben Einzug hielt. Planen wurden abgenommen, Lampen entzündet, Schuten herbeigerudert, Masten getakelt, Rahen montiert, Segel angeschlagen. Im Februar 1828 erhielt die Erebus einen Eintrag im »Progress Book«, in dem sämtliche Schiffsbewegungen der Flotte der Royal Navy erfasst wurden. Dort heißt es nüchtern: »Schiff ins Dock verholt, Schutzbeplankung entfernt; Kupferverstärkung montiert, bis Freibordmarke erreicht ist.« Die Vorbereitungen für die Indienststellung hatten begonnen. Von Pallhölzern gestützt, wurde die Erebus von ihrer provisorischen Schutzhülle befreit und mit einer Beschichtung aus Kupfer versehen, bis das Schiff exakt so schwer war, dass es den zuvor berechneten Tiefgang erreichte. Seit den 1760er-Jahren hatte die Royal Navy mit derlei Kupferverstärkungen experimentiert, um so Beschädigungen durch den Schiffsbohrwurm, die bis zum Totalverlust reichen konnten, zu verhindern. Diese auch »Termiten des Meeres« genannte Muschelart dringt ins Holz ein und höhlt es von innen aus. Dass die Erebus nun mit Kupfer beschlagen wurde, deutete auf eine unmittelbar bevorstehende Reise hin.

Am 11. Dezember 1827 kam mit Commander George Haye von der Royal Navy der erste Kapitän der Erebus an Bord. Im Laufe der folgenden sechs Wochen führte Haye penibel über die Versorgung des Schiffes mit Lebensmitteln und Vorräten Buch: Am 20. Dezember wurden 756 Kilogramm Brot, 106 Liter Rum, 27 Kilogramm Kakao und 700 Liter Bier geordert. Und kaum dass sich die etwa sechzig Mann starke Besatzung mit dem neuen Schiff halbwegs vertraut gemacht hatte, wurden die Decks mit Sand, Wasser und Bimsstein geschrubbt und an Segel und Takelage letzte Hand angelegt.

Über den ersten »Diensttag« der Erebus, den 21. Februar 1828, vermerkte Haye im Logbuch: »8 : 30 Uhr. Lotse kommt an Bord. Leinen los, Schiff wird an Mooring verholt.«

Am nächsten Morgen passierten sie den Eddystone-Leuchtturm, der vor einer gefährlichen Untiefe südwestlich von Plymouth warnt, die schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden ist. Nun nahmen sie Kurs auf die Biskaya, die für Stürme und schwere Seen bekannt ist. Schon bald nach der Abfahrt machten sich erste Kinderkrankheiten bemerkbar, etwa ein Leck in der Kapitänskabine, auf das Haye in seinem Logbuch mehrfach zu sprechen kam: »Musste alle zwei Stunden Wasser aus der Kabine schöpfen«, hieß es dort, oder auch: »Den ganzen Nachmittag gelenzt«.

Für ein breites und schweres Schiff, wie es die Erebus nun einmal war, machte es erstaunlich gute Fahrt. Vier Tage nach der Abreise hatten sie die Biskaya überquert und standen vor Kap Finisterre an der Nordküste Spaniens. Am 3. März erreichten sie Kap Trafalgar. Viele an Bord werden sich an der Reling versammelt haben, um einen Blick auf den Schauplatz eines der blutigsten Siege in der Geschichte der Royal Navy zu werfen. Möglicherweise hatten zwei oder drei der Älteren sogar noch unter Nelson gedient.

Die nächsten zwei Jahre verbrachte die Erebus auf Patrouillenfahrt im Mittelmeer. Aus den Einträgen in den Logbüchern, die ich im britischen Nationalarchiv einsehen durfte, geht hervor, dass es eine eher ereignislose Zeit war. Dort sind fast ausschließlich die Wetterbedingungen, die aktuelle Position, die versegelte Strecke und die Segelführung vermerkt. »Laufen unter Fock und Besan«, hieß es mal, dann wieder »Großsegel und Treiber gesetzt«, ein anderes Mal »Bramsegel gesetzt«. An keiner Stelle bekommt man den Eindruck, dass jemand es eilig gehabt haben könnte. Aber dazu bestand auch kein Anlass. Die Konflikte zwischen den Staaten ruhten. Napoleon war aus dem Spiel genommen worden, und bislang war niemand auf der Bildfläche erschienen, der seine Rolle hätte übernehmen wollen. Im Oktober 1827, wenige Monate vor der Indienststellung der Erebus, hatten britische, russische und französische Kriegsschiffe in der Bucht von Navarino die türkische Marine angegriffen und durch einen zwar blutigen, aber auch entscheidenden Sieg die osmanische Herrschaft in Griechenland beendet. Doch das war die Ausnahme von der Regel gewesen. Die führenden Nationen waren eher durch Kooperationen denn durch Konflikte verbunden. Die größte Gefahr, die Handelsschiffen im Mittelmeer drohte, stellten Piraten dar, die von Nordafrikas Küste aus operierten. Doch seit die Häfen, in die sie sich zurückzogen, von der Navy angegriffen worden waren, war auch diese Gefahr geringer.

Die Erebus musste also lediglich Flagge zeigen, um damit die Welt an die Überlegenheit der britischen Marine zu erinnern und, wann immer es ihr möglich war, die Türken zu ärgern.

Von Tanger aus führte die Reise entlang der Küste Nordafrikas nach Algier, wo die britische Garnison sie mit einundzwanzig Salutschüssen begrüßte, die die Erebus höflich erwiderte. Im Hafen wurden sechs Säcke an Bord gebracht, die, so Commander Hayes’ aufschlussreicher Logbucheintrag, »angeblich 2652 Dukaten und 1350 Dollar enthalten und an mehrere Kaufleute in Tunis gehen sollen«. Kaum hatten sie Algier wieder verlassen, kam es laut Logbuch zur ersten Bestrafung. Als der Ruf »Alle Mann an Deck« erging, war John Robinson unter Deck geblieben, was mit vierundzwanzig Peitschenhieben geahndet wurde.

Drückebergerei oder Befehlsverweigerung galten als schwerer Verstoß gegen die Disziplin, und so wurde an Robinson vor der versammelten Mannschaft ein Exempel statuiert. Er musste den Oberkörper frei machen, wurde mit den Handgelenken an eine Gräting gefesselt und quer über eine Gangway gelegt. Dann schritt der Bootsmann zur Tat, bei der er sich der berüchtigten »neunschwänzigen Katze« bediente, einer Peitsche mit neun Strängen, die jeweils in einem Knoten ausliefen und deshalb Spuren hinterließen, die denen von Krallen einer Katze glichen.

Manchem Seemann war das zehnminütige Auspeitschen dennoch lieber als ein zehntägiger Arrest unter Deck. Für sie war es eine Frage des Stolzes. Michael Lewis, Marinehistoriker und Autor des Buches The Navy in Transition 1814–1864, äußerte gar die Ansicht, »dass mancher, der ausgepeitscht wurde, es zu einer gewissen Kunstfertigkeit brachte, die darin bestand, dass ein erfahrener Seemann vier Dutzend Peitschenhiebe mit einer Haltung entgegennahm, die den Vorgang des Auspeitschens radikal von dem Scherz trennte, den er auslöste. Dadurch war es des Zusammenhanges mit Bestrafung und Abschreckung beraubt und konnte als Teil der normalen Bordroutine begriffen werden.« Doch die Zeichen der Zeit standen auf Wandel. Wenige Jahre später, im Jahr 1846, erging auf Betreiben des Parlamentariers Joseph Hume der Erlass, dass jede Auspeitschung auf See dem Unterhaus gemeldet werden musste. Die Wirkung war enorm: 1839 hatte es noch mehr als zweitausend Auspeitschungen gegeben, bis 1848 sank die Zahl auf 719. Um 1880 wurde der Einsatz der neunschwänzigen Katze auf Schiffen der Royal Navy verboten. Körperliche Züchtigung, meist mit einem Rohrstock, blieb aber bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg üblich.

Von der Auspeitschung Robinsons abgesehen, verlief die Reise ereignislos. Ein Tag glich dem anderen, und jeder bestand aus der Abfolge immer gleicher Tätigkeiten: essen, schlafen, Wache gehen, Deck schrubben sowie Pflege von Körper und persönlicher Habe. Dass so penibel auf die Sauberkeit der Kleidung und Hängematten geachtet wurde, war aber mehr als nur ein Spleen. Es war Teil der Routine, und ohne Routine gab es keine Disziplin.

Gelegentlich ereignete sich doch noch etwas Interessantes. Am 7. April 1828 vermerkte der Kapitän im Logbuch die Sichtung eines Schiffes, das von Triest nach New York unterwegs war. Es wurde gestoppt und durchsucht. Am 24. Juni »kam ein russischer Schiffsverband in Sicht, bestehend aus einem Schlachtschiff und einer Brigg. Zur Begrüßung wurden wechselweise dreizehn Salutschüsse abgegeben, anschließend ließ sich der Kapitän mit einem Beiboot zu dem Schlachtschiff bringen, das, wie sich herausstellte, von einem russischen Admiral befehligt wurde.« Nach seiner Rückkehr notierte Haye: »Mit dem Beiboot zurückgekehrt. Weinfass mit der Nummer 175 geöffnet. Enthält 110 Liter.«

Als die Erebus griechische Gewässer und schließlich die Ionischen Inseln erreichte, geriet der Ton des Logbuchs zunehmend wie in einer Urlaubsbroschüre. Tagelang »leichte Brise und klarer Himmel« und eine Reiseroute, die Neid aufkommen lässt: Kefalonia, Korfu, Syrakus, Sizilien, Capri. Ein schöneres Ziel hätte die Marineleitung der Erebus kaum vorgeben können. Es sei denn, man war der Marineartillerist Caleb Reynolds und wurde wegen »Unreinlichkeit und Ungehorsam« zu vierundzwanzig Peitschenhieben verurteilt, oder der Steuermannsmaat Morris, der wegen »fortgesetzter Missachtung der Dienstvorschriften und Befehlsverweigerung« zwölf Hiebe erhielt. So gut, wie die umgebende Landschaft es vermuten lässt, war die Stimmung an Bord der Erebus offenbar nicht.

Die Dinge änderten sich, als im zweiten Jahr ihres Mittelmeereinsatzes Commander Philip Broke Kapitän wurde. Er war der Sohn von Konteradmiral Sir Philip Bowes Vere Broke, der sich mit der tollkühnen Kaperung der USS Chesapeake im Jahr 1813 einen Namen gemacht hatte. Brokes Herangehen an seine Aufgabe als Kapitän unterschied sich grundsätzlich von dem seines Vorgängers. Manche Abläufe blieben die alten – das Logbuch listete wie zuvor detailliert alltägliche Dinge wie das Scheuern des Decks, den Verbrauch von Proviant, die Windrichtung und die Segelführung auf –, aber offenbar wurden weniger Strafen ausgesprochen. Broke verfügte wohl über andere Mittel, die Disziplin an Bord aufrechtzuerhalten, zumindest aber setzte er andere Prioritäten. Anfangs wöchentlich, später nahezu täglich, berichtete das Logbuch von Schießübungen. Am 13. April 1829 hieß es: »Habe eine Gruppe Marineartilleristen in den Umgang mit den großen Kanonen und den Handfeuerwaffen eingewiesen.« Am 20. April, sie lagen vor der Insel Hydra, notierte Broke: »Eine Gruppe Matrosen zum Üben mit dem Säbel eingeteilt.« Und am 6. Mai: »Eine Gruppe Matrosen zum Zielschießen mit Pistolen befohlen.« Gleich, ob er damit der Langeweile vorbeugen wollte oder Anweisungen der Admiralität umsetzte, scheint es Broke wichtiger als seinem Vorgänger gewesen zu sein, die Erebus jederzeit kampffähig zu halten. Er sollte jedoch nie Gelegenheit haben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, denn schon im Mai 1830 befand sich die Erebus wieder auf dem Heimweg, ohne – außer zu Übungszwecken – auch nur eine Kugel abgefeuert zu haben.

Zwei Einträge im Logbuch möchte ich dem Leser nicht vorenthalten. »Beiboot zu Wasser gebracht, damit die Besatzung baden kann«, hieß es an einer Stelle, und als sie am 27. Mai Gibraltar erreichten, lautete der Vermerk: »Beigedreht, um zu baden.« Am Planschen im Mittelmeer scheint der neue Kapitän deutlich mehr Gefallen gefunden zu haben als am Auspeitschen seiner Männer.

Drei Wochen später tauchte vor der Erebus der Leuchtturm am Lizard Point auf. Am 18. Juni wurden ihre Kanonen zum letzten Mal für eine Übung in Stellung gebracht, und am 26. Juni 1830 erreichte sie Portsmouth, wo zu Ehren von König George IV., der am Morgen gestorben war, die Segel gerefft und die Flagge am Heck auf halbstock gesetzt wurde. (Weniger respektvoll geriet der Nachruf der Times: »Nie ist ein Mensch von seinen Mitmenschen weniger betrauert worden als der verstorbene König«, hieß es dort. »Kein Auge hat um ihn geweint, kein Herz ist durch echte Trauer beschwert.«) Noch am selben Tag trat sein jüngerer Bruder die Nachfolge an. William IV., wie er sich nun nannte, hatte zehn Jahre in der Marine gedient und sich dabei die Hochachtung Nelsons sowie den Ehrentitel »König zur See« erworben.

Als die britische Krone den Besitzer gewechselt hatte, wurden Commander Broke und die Besatzung der Erebus abberufen. Obwohl der Kapitän alles getan hatte, um seine Männer im Umgang mit Kanonen und Säbeln zu schulen, war die Zeit der Erebus als Kriegsschiff abgelaufen.

Ein triumphaler Moment in der Geschichte der Polarexpeditionen: James Clark Ross erreicht 1831 den magnetischen Nordpol

Kapitel 2

DER MAGNETISCHE NORDPOL

Die Jahre, in denen die Erebus im Mittelmeer patrouillierte, waren also vergleichsweise friedlich, und das blieb für die Royal Navy nicht ohne Folgen. Zwangsrekrutierungen waren Geschichte. Matrosen konnten sich ihr Schiff aussuchen. Die Marine spezialisierte und professionalisierte sich. Und nach dem Ende der Napoleonischen Kriege hatte sie sich zivilen Zwecken geöffnet, was es den besser Ausgebildeten und Entdeckungsfreudigen unter den englischen Seefahrern ermöglichte, die Überlegenheit der britischen Flotte für neue Ziele zu nutzen, insbesondere dem, das geografische und naturkundliche Wissen durch Forschungsund Entdeckungsreisen zu vergrößern.

Für diese Neuausrichtung waren vor allem zwei bemerkenswerte Männer verantwortlich. Der eine war der Universalgelehrte Joseph Banks, der vehement die Sache der Aufklärung vertrat. Der Autor und Reisende, Botaniker und Naturkundler hatte im Jahr 1768 gemeinsam mit Captain Cook die Welt umsegelt und nicht nur eine Fülle wissenschaftlicher Informationen mitgebracht, sondern unterwegs auch manchen bislang unbekannten Winkel des Planeten vermessen und kartiert. Der andere war einer seiner Schüler, John Barrow mit Namen, ein energiegeladener, ehrgeiziger Beamter, der 1804, im Alter von vierzig Jahren, zum Zweiten Sekretär der Admiralität ernannt worden war.

Barrow und Banks scharten eine Gruppe von unternehmungslustigen Wissenschaftlern und Nautikern um sich. Inspiriert durch die Arbeit des deutschen Naturforschers Alexander von Humboldt, setzten sie sich zum Ziel, durch die Zusammenarbeit unterschiedlichster Disziplinen die Welt neu zu vermessen, zu kartieren und alles, was dort kreuchte und fleuchte, unter geografischen, naturgeschichtlichen, zoologischen und botanischen Gesichtspunkten zu bestimmen. Damit sollten sie ein Goldenes Zeitalter der britischen Seefahrt einläuten, das dieses Mal mehr von wissenschaftlichem Interesse denn vom Streben nach militärischem Ruhm geprägt war.

Barrows Hauptinteresse galt der Arktis, die noch weitgehend unerschlossen war. Seit John Cabot, ein Italiener, der sich in Bristol niedergelassen hatte, 1497 in Neufundland gelandet war, drängte die Welt darauf, zu erfahren, ob es weiter im Norden möglicherweise eine Verbindung gab, die nach »Cathay«, wie China damals genannt wurde, und Indien führte und sich als Alternative zur Südroute via Kap Hoorn anbot (die von Spaniern und Portugiesen dominiert wurde). Von seinem Schreibtisch bei der Admiralität aus betrieb Barrow Werbung in eigener Sache, indem er alle erdenklichen Kontakte nutzte und, wo immer es möglich war, seinen Einfluss geltend machte, um zum Ziel zu gelangen: Sollte die Royal Navy tatsächlich eine Nordwestpassage finden, die den Atlantik und den Pazifik miteinander verband, dann, so sein Argument, könnte Großbritannien von der Möglichkeit, schneller und sicherer in den wirtschaftlich extrem lukrativen Fernen Osten und wieder zurück zu kommen, enorm profitieren.

Um das Jahr 1815 herum, das Jahr der Schlacht bei Waterloo, wusste mancher Walfänger – die in der Geschichte der Polarforschung meist zu kurz kommen, aber doch die Einzigen waren, die regelmäßig in arktischen und antarktischen Gewässern unterwegs waren – bei der Rückkehr aus dem hohen Norden vom Rückgang des Eises rund um Grönland zu berichten. Einer von ihnen, ein gewisser William Scoresby, äußerte die These, dass, hatte man erst das Packeis zwischen dem 70. und dem 80. Breitengrad überwunden, offenes Wasser wartete, das bis zum Pol reichte. Damit verbunden war die verlockende Aussicht, auf direktem Wege in den Pazifik fahren zu können. Zum Beweis seiner These führte er Wale an, die vor Grönland harpuniert worden und südlich der Beringstraße wieder aufgetaucht waren – die Harpunen noch immer in ihrem Fleisch.

Barrow, den die Aussicht, ein eisfreies Polarmeer anzutreffen, faszinierte, konnte die Royal Society dazu bewegen, für das Vordringen in arktische Gewässer unterschiedlich hohe Belohnungen auszusetzen. Sie reichten von 5000 Pfund für das erste Schiff, das bis 110° W vordringen würde, bis zum »Hauptgewinn« in Höhe von 20 000 Pfund für die Durchquerung der Nordwestpassage. Mit Rückendeckung von Sir Joseph Banks wandte er sich anschließend an Robert Dundas, 2. Viscount Melville und Erster Lord der Admiralität, um ihn dazu zu bewegen, gemeinsam mit der Royal Society zwei von der öffentlichen Hand finanzierte Arktisexpeditionen auf den Weg zu bringen: Eine sollte einen Seeweg vom Atlantik in den Pazifik suchen, die andere sollte zum Nordpol führen, um dort die These vom eisfreien Polarmeer zu überprüfen.

Robert Dundas muss dieser Vorschlag einem Geschenk des Himmels gleichgekommen sein. Der Schotte, dessen Vater die zweifelhafte Ehre zuteilgeworden war, als erster Minister aus dem Amt gejagt worden zu sein – der Grund war die Veruntreuung öffentlicher Gelder –, war seit sechs Jahren bei der Admiralität. Dort hatte er viel Zeit darauf verwendet, Kürzungen des Marine-Etats zu verhindern. Barrows Vorschlag eröffnete ihm die Chance, wenigstens einige seiner Schiffe sinnvoll zu beschäftigen und damit Vorhaltungen zu begegnen, die Royal Navy unterhalte mehr Schiffe, als ihre Aufgaben es erforderten. Und so griff er Barrows Gedanken dankbar auf.

Als Leiter einer der beiden Expeditionen wurde ein schottischer Seemann ausgewählt. John Ross, dritter Sohn von Reverend Andrew Ross, stammte aus der Nähe von Stranraer in Wigtownshire. Der Naturhafen von Stranraer wurde regelmäßig von Schiffen der Royal Navy angelaufen, und für die dort lebenden Familien gehörte es quasi zur Erziehung ihrer Söhne, sie zur Marine zu schicken. So war John im Alter von neun Jahren als Kadett zur Navy gekommen. Mit dreizehn Jahren war er auf das mit achtundneunzig Kanonen bestückte Kriegsschiff Impregnable abkommandiert worden. Es folgte eine steile Karriere. Als er spät im Jahr 1818 zum Leiter einer Expedition berufen wurde, die im Auftrag der Admiralität die Nordwestpassage finden sollte, war er vierzig Jahre alt, hoch angesehen und hatte den größten Teil seines Lebens bei der Royal Navy verbracht.

Ross übernahm das Kommando der HMS Isabella und sorgte dank seiner guten Beziehungen dafür, dass ihm sein achtzehnjähriger Neffe James Ross zugewiesen wurde. Inspiriert und ermutigt durch seinen Onkel, war James mit elf Jahren in die Navy eingetreten und hatte unter seinem Vorbild in der Ostsee und im Weißen Meer gedient. Auf der Isabella diente er als Fähnrich zur See, ein Dienstgrad, mit dem er die erste Stufe auf der Leiter zum Offizier erklommen hatte.

James war groß und sportlich, und die Ausbildung bei der Navy war ihm bestens bekommen. Er war mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vertraut, insbesondere auf den Gebieten Navigation und Geomagnetismus. Die Magnetkräfte der Erde zu verstehen und für den Menschen nutzbar zu machen, das gehörte zu den dringendsten Anliegen der Wissenschaft im frühen 19. Jahrhundert, und James Clark Ross (den »Clark« fügte er seinem Namen später hinzu, um Verwechslungen mit dem Onkel zu vermeiden) war an vorderster Front an der Realisierung dieses Anliegens beteiligt.

Auch die HMS Trent, eines der Schiffe, die zum Nordpol vordringen sollten, wurde von einem Karrieresoldaten befehligt, dem zweiunddreißigjährigen John Franklin. Wie John Ross hatte auch Franklin während der Napoleonischen Kriege manche Schlacht geschlagen. Im zarten Alter von fünfzehn Jahren hatte er an Bord der HMS Polyphemus an der Seeschlacht von Kopenhagen teilgenommen, ehe er als Fähnrich zur See in die Obhut von Matthew Flinders gelangte, als der die Küste Australiens (oder Neuhollands, wie es damals noch hieß) vermaß und kartierte. Der junge Franklin lernte enorm viel von Flinders, der wiederum vieles von Captain Cook gelernt hatte. Noch ehe er zwanzig Jahre alt war, nahm Franklin als Signaloffizier auf der HMS Bellerophon an der Schlacht von Trafalgar teil. Mit zweiundzwanzig war er bereits Leutnant. Und als der blendend aussehende James Ross im Mai 1818 zum ersten Mal dem pausbäckigen, pummeligen, schon in frühen Jahren beinahe kahlköpfigen John Franklin gegenübertrat, wird er das mit großem Respekt getan haben. Die Begegnung fand in Lerwick auf den Shetlandinseln statt, wo die Isabella und die Trent auf die Fahrt in die Arktis vorbereitet wurden. Damals konnte keiner von beiden ahnen, dass sich ihre Wege noch einmal kreuzen und sie mit dem dramatischen Schicksal der HMS Erebus besonders eng verbunden sein würden.

Wie viele ranghohe Marineangehörige jener Zeit war auch Franklin vielseitig gebildet. Sein besonderes Interesse aber galt dem Magnetismus. Die Fahrt in die Arktis war sein erstes Kommando, und das nahm er überaus ernst. Sein Biograf Andrew Lambert beschreibt die Ausgangslage, vor die sich Franklin seinerzeit gestellt sah, wie folgt: »Er konnte zwar keinen Universitätsabschluss vorweisen und war auch kein Mitglied der Royal Society, aber er hatte die Welt gesehen, dabei viel erlebt und die Feinde des Königs bekämpft. Er stellte etwas dar, und wenn das Unternehmen, das vor ihm lag, gelang, durfte er mit einer Beförderung rechnen.« Unglücklicherweise blieb die Reise, die ihn bis in den äußersten Osten Russlands führen sollte, schon in den sturmumtosten und von Eisbergen übersäten Gewässern vor Spitzbergen hängen, und Franklin war bereits nach sechs Monaten wieder daheim.

John Ross’ Expedition zur Nordwestpassage hatte zumindest anfangs mehr Erfolg. Nachdem sie 76° N erreicht und die Baffin Bay passiert hatten, fanden sich die Isabella und ihr Schwesterschiff Alexander in einem Meeresarm im Nordwesten der Baffin Bay wieder, der die Einfahrt in den Lancastersund und damit, wie sich später herausstellte, in die Nordwestpassage bildet. Hier unterlief Ross ein Fehler, der lange als Makel an ihm haften blieb. Beim Blick in den Lancastersund sah er hohe Berge, woraus er schloss, dass die Durchfahrt versperrt war. Tatsächlich aber hatte er keine Berge, sondern nur Wolken gesehen. Doch Ross war derart von seiner Sichtweise überzeugt, dass er darauf verzichtete, die Offiziere an Deck zu rufen (sie saßen in der Messe und spielten Karten) und sich seinen Eindruck bestätigen zu lassen, sondern den vermeintlichen Bergen sogar einen Namen verlieh. Als Paten wählte er den Ersten Sekretär der Admiralität und nannte die Berge Croker’s Mountains. Ein Stück aus dem Kuriositätenkabinett. Ross ließ das Schiff wenden und nahm Kurs auf die Heimat, nicht ohne dem Fehler die Kränkung hinzuzufügen, einen Meerbusen, den es nicht gab, nach Barrow zu benennen. Als der Irrtum entdeckt wurde, reagierte Barrow empört und verlor jegliches Vertrauen zu John Ross.

Ungeachtet dieser Pleite, blieb die Nordwestpassage ein erstrebenswertes Ziel, auf das Barrow nun William Edward Parry ansetzte, der die Ross-Expedition als Kapitän des Begleitschiffes Alexander mitgemacht hatte. Nun sollte er den nächsten Vorstoß wagen. Edward Parry, wie er genannt wurde, war dreißig Jahre alt und damit jünger als Ross oder Franklin, doch da er mit dreizehn zur Navy gekommen war, hatte er bereits mehr als sein halbes Leben auf See verbracht. James Clark Ross, nach wie vor Fähnrich zur See, wurde ihm zugeteilt. Einer der Offiziere der Alexander war ein Nordire namens Francis Rawdon Moira Crozier. Er und Ross wurden enge Freunde, und wie Ross sollte auch Crozier im Drama um die Erebus und ihr Schwesterschiff Terror eine wichtige Rolle übernehmen.

Parrys Expedition bestand aus zwei Schiffen, der Hecla und der Griper, und sollte eine der erfolg- und ertragreichsten Reisen in die Arktis werden. Sie durchfuhren nicht nur den Lancastersund – womit sie Croker’s Mountains von den Landkarten radierten –, sondern drangen auch tief in die Nordwestpassage vor. Und sie wagten als Erste, auf einer kahlen, zuvor gänzlich unbekannten, tief im Westen gelegenen Insel – die sie zu Ehren ihres Financiers Melville Island nannten – zu überwintern. Glücklicherweise hatten sie sich auch auf eine solche Situation vorbereitet. Jedes Besatzungsmitglied verfügte über ein Wolfsfell als Decke, und an Bord befanden sich genügend Vorräte, darunter Dinge wie eine Essenz aus Malz und Hopfen, aus der durch Zugabe von Wasser Bier wurde, Zitronensaft, Essig, Sauerkraut und eingelegte Gurken, die sämtlich Skorbut vorbeugen sollten. Als Parry mit seinen Schiffen im November 1820 die Mündung der Themse erreichte, hatten sie Hunderte Meilen entlang bis dahin gänzlich unbekannter Küsten zurückgelegt.

Obwohl seine Expedition zum Nordpol eine herbe Enttäuschung gewesen war, wollte Barrow Franklin die Gelegenheit geben, sich zu bewähren. Gemeinsam mit George Back und Dr. John Richardson sollte er das Kommando einer Expedition über Land übernehmen; ihr Auftrag war, den Coppermine River, der in den Arktischen Ozean mündet, zu kartieren. Der Norden Kanadas ist rau und unwirtlich, und da sich Franklins bisheriges Berufsleben auf dem Meer abgespielt hatte, war er möglicherweise nicht die ideale Besetzung für eine derart anspruchsvolle Expedition. Obendrein musste er schwere Gerätschaften mitschleppen, die für die wissenschaftlichen Zwecke, die sie verfolgten, benötigt wurden.

Es gelang ihnen zwar, den Verlauf des Coppermine River und einen Teil der Küste zu kartieren, doch Franklin zögerte den Rückzug so lange hinaus, dass sie vom einsetzenden Winter überrascht wurden. Die Vorräte gingen zur Neige, und sie mussten sich von Beeren und Flechten ernähren – sofern sie welche fanden. Später gestand Franklin ein, dass er und seine Männer sich an einem Tag gezwungen sahen, »alte Schuhe [gemeint sind flache Mokassins aus ungegerbtem Leder, M. P.] zu essen, um für die Strapazen, die der Tag mit sich bringen würde, gerüstet zu sein«. Die elendigen Bedingungen blieben nicht ohne Folgen. Zehn der Kanadier, die sie begleiteten (Trapper, die sich als Scouts und Träger verdingten), starben auf dem Rückweg, und einer der Überlebenden, Michel Terohaute, stand im Verdacht, sich an den Leichen gütlich getan zu haben, um sein Leben zu retten. Im Streit erschoss er den Fähnrich Robert Hood, wofür er von Dr. John Richardson, dem stellvertretenden Kommandanten des Trupps, exekutiert wurde.

Dass die Expedition im Chaos geendet hatte, schrieben einige Franklins Unwillen zu, auf die ortskundigen Trapper und Inuit zu hören. Dieser Vorwurf wollte lange nicht verstummen. Der Herausgeber einer 1995 erschienenen Ausgabe der Tagebücher Franklins nannte den Entdecker einen »typischen Repräsentanten einer imperialen Weltsicht, nicht nur was deren positive Aspekte betrifft, sondern auch hinsichtlich ihrer so gar nicht edelmütigen Facetten«. Doch als er ein Jahr später zu Hause eintraf und den Kampf ums Überleben so zu Papier brachte, wie er ihn erlebt hatte, wurde das Buch ein Bestseller und der Autor als »Der Mann, der seine Stiefel aß« zum Helden. Der Vorwurf, er habe sich und seine Männer unnötig in Gefahr gebracht, war vom Tisch.

Barrows Versuch, die Nordwestpassage von verschiedenen Stellen aus in Angriff zu nehmen, hatte zwar nicht den erwünschten Erfolg gehabt, aber doch Ergebnisse gezeitigt und die Öffentlichkeit so weit in den Bann geschlagen, dass Männer wie Parry, Franklin und James Clark Ross eine neue Art von Heldentum begründen konnten, ein Heldentum, dessen Akteure nicht gegen Feinde kämpften, sondern mit den Elementen.

1824, während die Erebus in einer ruhigen Ecke im Südwesten von Wales allmählich Gestalt annahm, wurden zwei andere Bombarden, die Hecla und die Fury, in einen solchen Kampf gegen das Eis geschickt. Edward Parry, der Forschungsreisende der Stunde, hatte sich von dem robusten Äußeren und dem von innen verstärkten Rumpf überzeugen lassen und die beiden Schiffe für den erneuten Versuch auserkoren, die Nordwestpassage zu finden.

Für den jungen James Clark Ross war diese Reise ein Karrieresprung, denn der große junge Mann mit geradem Rücken und dunkler Mähne wurde zum Zweiten Leutnant der Fury ernannt. Die Expedition selbst aber hatte weniger Erfolg. Zuerst wurden die Schiffe von dichtem Eis in der Baffin Bay aufgehalten. Sie versuchten zwar, sich mithilfe von Warpankern, die ins Eis gerammt und dann über die Ankerwinschen eingeholt wurden, mit Gewalt einen Weg durchs Eis zu bahnen, doch das war nicht ganz ungefährlich und konnte, wie selbst Parry eingestehen musste, schnell nach hinten losgehen. Eines Tages vermerkte er im Logbuch: »Drei Matrosen der Hecla wurden niedergestreckt, als sich ein Warpanker unvermittelt aus dem Eis löste.« Später wurde die Fury gegen die Küste von Somerset Island getrieben, wo sie auf Grund lief und aufgegeben werden musste. Nach nur einem Winter blieb den Männern nicht anderes übrig, als die Heimreise anzutreten.

Doch Barrow blieb davon überzeugt, dass Parry der richtige Mann war. Unterstützt von Sir Humphry Davy von der Royal Society, übertrug er ihm die Aufgabe, den Nordpol anzusteuern. Der andere Mann der Stunde, James Clark Ross, wurde zu Parrys Stellvertreter ernannt. Ebenfalls an Bord waren Ross’ Freund Francis Crozier und ein neuer Zweiter Schiffsarzt namens Robert McCormick, der bei Ross’ kommenden Abenteuern eine wesentliche Rolle spielen sollte.

Die Expedition erreichte im Juni Spitzbergen, von dort aus ging es mit Rentierschlitten weiter. Die Männer hofften, auf dem Weg zum Nordpol pro Tag etwa 25 Kilometer zurücklegen zu können. Um der Gefahr zu begegnen, schneeblind zu werden, fuhren sie nachts und ruhten tagsüber. Doch wie sich bald erwies, waren Rentiere als Zugtiere für die Schlitten einigermaßen ungeeignet, und so wurden sie getötet, ausgenommen und zu Proviant verarbeitet. Als der Juli zu Ende ging, hatte sich die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die Männer vorankamen, auf etwa 300 Meter pro Tag eingependelt. Daraufhin beschlossen sie kehrtzumachen. Vorher wurde aber noch ein Toast auf den König ausgebracht und die Flagge aufgestellt, die eigentlich über dem Nordpol wehen sollte.

Auch wenn sie ihr Ziel nicht erreicht hatten, war die Leistung, die Parry und seine Männer erbracht hatten, beträchtlich. Sie waren bis auf 82°43′ N vorgedrungen, dem Nordpol also bis auf 800 Kilometer nahe gekommen – ein Bestwert, der fast fünfzig Jahre Bestand haben sollte. Ross hatte achtundvierzig Tage im Eis verbracht und dabei einen Eisbären geschossen. Und doch gehörte mit in die Bilanz, dass ein weiterer Vorstoß zum Nordpol gescheitert war, was die Times zu einem vorausschauenden Kommentar veranlasste: »Überhaupt scheint uns die südliche Hemisphäre das ungleich attraktivere Ziel zu sein, und so würden wir uns wünschen, dass demnächst eine Expedition dorthin aufbricht.« Bis dieser Wunsch in Erfüllung ging, sollte noch viel Zeit vergehen.

Nach seiner Rückkehr im Oktober 1827 wurde James Ross zum Commander befördert, erhielt jedoch nur den halben Sold, da die Royal Navy zunächst keine Verwendung für ihn hatte. Dank seines Onkels blieb er jedoch nicht lange untätig. Nur wenige Monate später konnte John Ross, dem Barrow und ein Großteil der Admiralität nach dem Fiasko der Croker’s Mountains die kalte Schulter gezeigt hatten, seinen Freund, den Gin-Fabrikanten Felix Booth, als privaten Geldgeber für eine Polarexpedition gewinnen. Eine der Bedingungen, die Booth stellte, lautete, dass Ross seinen Neffen an dem Vorhaben beteiligen sollte – eine Bedingung, auf die sich der sonst so raubeinige und griesgrämige John Ross gern einließ, allerdings ohne vorher mit James gesprochen zu haben. Er sagte Booth sogar zu, James zum stellvertretenden Kommandanten zu ernennen. Zur Genugtuung aller Beteiligten sagte James, der in der Blüte seines Lebens stand, aber finanziell klamm war, zu.

Aus seinem Privatvermögen, das er mit einer Gin-Destillerie erwirtschaftet hatte, stellte Booth 18 000 Pfund zur Verfügung, die in die Ausrüstung der Victory fließen sollten – nicht das legendäre Flaggschiff von Lord Nelson, sondern ein 85 Tonnen verdrängender Raddampfer, der bis dahin als Fähre zwischen der Isle of Man und Liverpool verkehrt hatte. Ross’ Überlegung war, dass die Victory sich dank des Dampfantriebs leichter durch das Eis arbeiten könnte als ein reines Segelschiff. Die Überlegung hatte durchaus Hand und Fuß, doch am Morgen nach der Abreise aus Woolwich begann die Dampfmaschine der Victory Probleme zu bereiten. Und sosehr sich die Mannschaft auch bemühte, brachte das Schiff es nur auf maximal drei Knoten Fahrt. Noch in der Nordsee stellten sie fest, dass einer der Dampfkessel stark leckte (einer der Konstrukteure schlug vor, das Leck mit einer Mischung aus Dung und Kartoffeln zu stopfen). Und kaum hatten sie Schottland verlassen, platzte ein anderer Kessel. Das tat auch John Ross’ Kragen, als er die Nachricht von der Havarie erhielt. »Offenbar steckt in diesem Gerät der Teufel, der dafür sorgt, dass es uns nichts als Ärger und Ungemach bereitet«, notierte er. Im Winter 1829 zogen sie die Konsequenz und bauten die Maschine aus.

Den Startschwierigkeiten zum Trotz konnten sie einige Erfolge verbuchen. John Ross dirigierte die Victory sicher, womöglich auch leicht betreten, durch die vermeintlichen Croker’s Mountains und anschließend durch den Lancastersund. En passant kartierte er dabei die Westküste einer Halbinsel auf der Südseite des Sundes, die er Boothia Felix taufte, was später zu Boothia abgekürzt wurde. Bis heute ist sie die einzige Halbinsel der Welt, die nach einer Gin-Sorte benannt wurde. Sie kamen auch in Kontakt mit den Inuit, die hier lebten, und davon profitierten offenbar beide Seiten. Einer der Inuit hatte bei der Begegnung mit einem Eisbären ein Bein eingebüßt, und nun staunte er nicht schlecht, als der Schiffszimmermann ihm ein Holzbein anpasste. Zur Erinnerung waren der Name »Victory« und das Datum eingeritzt.

Die größte Leistung stand ihnen noch bevor. Am 26. Mai 1831, im zweiten der insgesamt vier Jahre dauernden Expedition, trat James Clark Ross mit einem Schlitten eine Exkursion über die Halbinsel Boothia an, die achtundzwanzig Tage dauerte und das Ziel hatte, die genaue Lage des magnetischen Nordpols zu bestimmen. Nur fünf Tage später, am 1. Juni, zeigte der Kompass, mit dem die magnetischen Feldlinien gemessen wurden, 89°90′ an. Er war dem magnetischen Nordpol so nahe gekommen, wie es irgend ging. »Es schien, als hätten wir alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten und warum wir hergekommen waren«, schrieb er später. »Uns überkam das Gefühl, dass unsere Reise und all die Anstrengungen, die damit verbunden gewesen waren, ein gutes Ende gefunden hatten und wir nach Hause zurückkehren und den Erfolg bis zu unserem letzten Atemzug genießen könnten.«

Mit dem Hissen des Union Jack nahmen sie den magnetischen Nordpol offiziell für den britischen König William IV. in Besitz. Damit war einem triumphalen Empfang der Helden in der Heimat der Weg bereitet, doch das launische Wetter der Arktis weigerte sich mitzuspielen. Das Eis hielt sie gefangen, und die Versorgungslage an Bord wurde zunehmend kritisch. Als absehbar war, dass ihnen ein dritter Winter in der Arktis bevorstand, schlug die Euphorie in Resignation um. Noch im Juni hatte James Ross triumphiert, doch schon wenige Monate später notierte sein Onkel John deprimiert: »Der Anblick des Eises quält uns, ärgert uns, peinigt uns. Es ist ein Bote von Unheil und Verzweiflung.«

Die Lage war schlimmer, als irgendjemand hätte erwarten können. Und wäre nicht der Kontakt zu den Inuit gewesen, die ihnen beibrachten, wie sie an öl- und fettreiche Nahrung kamen, wären sie wohl verhungert. Doch auch so sollte es fast zwei Jahre dauern, ehe John und James Ross sowie die anderen Männer, die »in Fetzen gerissene Fellkleidung trugen und bis auf die Knochen abgemagert waren«, auf wundersame Weise von einem Walfangschiff gerettet wurden. Das Schicksal wollte es, dass es sich um die Isabella aus Hull handelte, jenes Schiff, das John Ross fünfzehn Jahre zuvor noch kommandiert hatte. Der Kapitän der Isabella