Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

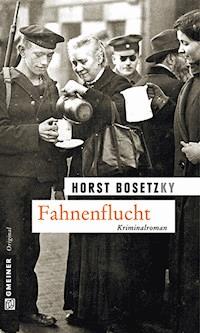

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Fokko von Falkenrede

- Sprache: Deutsch

Berlin im Jahre 1917. Es gibt Massenstreiks gegen den Krieg und Hunger, auf den Märkten werden Stände geplündert, Schwarzhändler erzielen Höchstpreise. Um nicht an der Front verheizt zu werden, desertiert der junge Friseur Louis Maleike, verkleidet sich als Frau und lebt als Louise Schulz in einem kriegsbedingt geschlossenen Herrenfrisiersalon. Als ein Mord geschieht, gerät Louise alias Louis unter Verdacht und muss untertauchen. Kommissar Fokko v. Falkenrhede heftet sich an seine Fersen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Horst Bosetzky

Fahnenflucht

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

1.

Montag, 2. April 1917

Es war schizophren, aber es war so und nicht anders. An den vielen Fronten Europas sehnten sich Hunderttausende von Soldaten nach einem beschaulichen Leben in Ruhe und Frieden und auf dem Bahnhof in Stettin verfluchten die Eisenbahner Paul Jageteufel und Richard Ackerknecht genau dieses beschauliche Leben in Ruhe und Frieden. Gott, wie langweilig war das alles! Den ganzen lieben langen Tag Gepäckstücke schleppen. Von der Annahme zu den Regalen, von den Regalen zur Ausgabe. »Ein bisschen schneller, Männeken!« – »Ein alter Mann ist doch kein D-Zug!« Das alles für ein mageres Trinkgeld. Und immer weniger Leute reisten, je länger der Krieg dauerte.

Paul Jageteufel hatte eine weggeworfene Zeitung aufgehoben und machte sich daran, dem Kollegen das vorzulesen, was er für interessant hielt. Richard Ackerknecht konnte nicht richtig schreiben und lesen.

»Russischer Angriff im Uz-Tal gescheitert.« Das war die Schlagzeile.

»Ich kenne kein Uz-Tal«, sagte Richard Ackerknecht.

»Ich auch nicht, aber trotzdem wird’s das geben.« Paul Jageteufel blätterte weiter, bis er zum Kleingedruckten kam. »Die Verteilung von Gemüsekonserven wird in Berlin, wie wir erfahren, bestimmt noch im Laufe dieser Woche erfolgen.«

»Na, hoffentlich auch hier bei uns. Vielleicht gibt es zu Ostern auch Dosen, die wie ’n Ei aussehen.«

»Schlachtung eines Elefanten«, fuhr Paul Jageteufel fort. »Auf dem städtischen Schlachthof in Dresden wurde kürzlich ein Elefant geschlachtet. Das Tier, das dem Direktor Sarasani gehörte, war bösartig geworden und musste geschlachtet werden.«

Richard Ackerknecht lachte. »Stell dir mal vor, das würden sie mit den Menschen auch machen … Dann müsste ich mir ganz schnell ’ne neue Frau suchen.«

Paul Jageteufel wollte das nicht kommentieren. »Das Gehirn des Tieres hat neun Pfund gewogen.«

»So viel wird das bei meiner Frau nicht sein …«

»Psst! Das lass sie mal nicht hören, sonst …« Paul Jageteufel tat, als würde er mit dem Nudelholz ausholen. »Das Elefantenfleisch soll wie Bullenfleisch schmecken, und ein Gastwirt hat es schon aufgekauft.«

»Mensch, hin nach Dresden!«

»Lieber nach Landsberg an der Warthe, da werden morgen zwei Raubmörder hingerichtet.«

Richard Ackerknecht schüttelte sich. »Nee, bloß nich, ich kann keine Leichen sehen!«

»Da haste aber Glück, dass de deine eigene nicht sehen kannst.« Paul Jageteufel blätterte weiter. Aus Wien wurde von einem Skandal in der Bierzentrale berichtet. Es gab einen längeren Prozess, in dessen Verlauf auch der Direktor aus dem Nähkästchen plauderte. »Bei einer privaten Zusammenkunft mit dem Kriegsminister wurde über die Bierversorgung des Heeres gesprochen, und der Minister äußerte den Gedanken, wie wichtig es wäre, eisgekühltes frisches Bier bis in die Schützengräben zu schaffen.«

Richard Ackerknecht riss Mund und Nase auf. »Eisgekühltes Bier im Schützengraben, Mensch – und wir verdursten hier!«

Ihr Gespräch verstummte, denn der Vorsteher der Gepäckabfertigung tauchte auf, der dicke Wilhelm Lüpke, und mit dem war nicht gut Kirschen essen. Er kannte offenbar nur noch eine Freude im Leben: die, seine Leute zusammenzuscheißen, wie sie das nannten.

»Jageteufel, was steht denn da hinten rechts in der Ecke?«

»Nichts …«

»Da sollte aber etwas stehen, und zwar das Regal für die Fundsachen.«

»Das haben wir vergessen …« Richard Ackerknecht duckte sich unwillkürlich.

»Passen Sie nur auf, dass ich mich nicht mal vergesse!«, rief Lüpke. »Und dann landen Sie trotz Ihrer einundfünfzig Jahre doch noch an der Front.«

Er eilte weiter, und Jageteufel und Ackerknecht beeilten sich, das Regal für die Fundsachen, das der Tischler gestern gebracht hatte, an seinen vorgesehenen Platz zu tragen. Damit war es dann Zeit geworden, sich dem Abendbrot zuzuwenden. Sie suchten sich eine Ecke, die nicht einzusehen war, und setzten sich.

Paul Jageteufels Eltern bewirtschafteten einen kleinen Hof im Oderbruch, und so kam es, dass er immer genügend zu essen hatte und sogar seinen darbenden Kollegen etwas abgeben konnte. Diesmal fand er, als es auf den Feierabend zuging, noch ein hart gekochtes und schön bunt gefärbtes Ei in den Tiefen seiner alten Aktentasche. Er hielt es Richard Ackerknecht hin.

Der nahm es zwar dankend an, roch dann aber daran und erklärte, dass es schon erheblich müffeln würde. »Das ist wohl noch von letztes Jahr Ostern?«

»Quatsch!«, gab Paul Jageteufel zurück. »Was hier müffelt, das bist du.«

Richard Ackerknecht hob warnend den rechten Arm. »Ein Schlag – und der nächste wäre Leichenschändung!«

Sie diskutierten noch ein Weilchen über die Frage, warum es hier in der Gepäckabfertigung so komisch roch, und kamen dann überein, dass es nur aus den gelagerten Koffern und Körben kommen könne.

»Hat einer wieder ’n halbes Schwein verschickt und ’n anderer vergessen, es abzuholen«, sagte Richard Ackerknecht.

Paul Jageteufel deutete auf die Berge von Gepäckstücken. »Suchen wir mal, wo der Gestank herkommt.« Er begann schon, den ersten Korb herauszuziehen.

»Moment noch!«, rief Richard Ackerknecht. »Erst verputze ich mal dein Ei.« Er schlug es auf, verzehrte es mit Behagen und hielt dem Freund und Kollegen den unteren Teil der Schale hin, der intakt geblieben war. »Willst du die wieder mit nach Hause nehmen – als Andenken?«

»Nee, da machen wir was anderes mit …«

Er hatte gesehen, dass Wilhelm Lüpke seinen Schreibtisch verlassen hatte. Schnell huschte er hin und legt dem Vorsteher die halbe heil gebliebene Eierschale unter das Sitzkissen. Als Lüpke zurückkam und sich setzte, krachte es gewaltig, und der Dicke fuhr mit einem Schreckensschrei wieder hoch, dachte er doch, es wären seine Knochen oder der unter seinem Gewicht zusammenbrechende Stuhl gewesen. Das Gelächter seiner beiden Untergebenen zeigte ihm dann die wahre Ursache an. Er rannte los, um sie am Kragen zu packen, stürzte aber bei ihrer Verfolgung über den Reisekorb, den Paul Jageteufel hervorgezogen hatte, und schlug lang hin.

»Wer hat denn dieses Mistding hier hingestellt?«, fragte Wilhelm Lüpke, als er sich wieder aufgerappelt hatte.

»Ich«, bekannte Paul Jageteufel.

»Und warum?«

»Zu Befehl: Weil, er stinkt.«

Wilhelm Lüpke zog die Luft schnüffelnd in die Nase. »Stimmt.« Er bückte sich, um zu lesen, was auf dem Begleitzettel stand. »Am 16. März mit dem Abendzug um 9 Uhr 39 aus Berlin eingetroffen, dort auf dem Stettiner Bahnhof aufgegeben. 67 Kilo.«

Es handelte sich um einen mit zwei kleinen Vorhängeschlössern gesicherten Reisekorb aus Weidengeflecht. Wilhelm Lüpke zögerte. Einerseits war er berechtigt, ja, nach einer Dienstanweisung sogar verpflichtet, alle nach Ablauf von vierzehn Tagen von ihrem rechtmäßigen Besitzer nicht abgeholten Gepäckstücke unter Zeugengegenwart öffnen zu lassen, andererseits brachte ihm das mitunter erheblichen Ärger ein, wenn es sich bei deren Besitzern um hochgestellte Persönlichkeiten handelte, die gern etwas verborgen hätten. Nun, dieser Korb hier schien keinem Baron zu gehören und so konnte er es wagen. Er ließ den Wagenmeister kommen, der genügend Werkzeug zur Hand hatte, die beiden kleinen Schlösser aufzusprengen.

Als der Deckel aufgeklappt wurde, fiel ihr Blick auf eine zerrissene Reformhose aus Baumwolle und eine verschlissene rotkarierte Chaiselonguedecke. Der eigentliche Inhalt war noch nicht zu erkennen, der aufsteigende Geruch ließ jedoch an verwesende Fleischstücke denken.

Paul Jageteufel dachte laut an das Spiel, was seine Kinder immer spielten: »Jule hat ’n Schwein geschlachtet, was willste davon haben?«

Der Wagenmeister tippte sich gegen die Stirn. »Der Korb kommt doch aus Berlin und nicht vom Lande.«

»Ziehen Sie doch mal die Decke weg«, sagte der Vorsteher der Gepäckabfertigung.

Richard Ackerknecht tat es, und die Männer schrien auf, denn im Korb lag die Leiche einer Frau. Man hatte sie mit Brachialgewalt hineingezwängt. Brust und Bauch berührten den Boden, der Kopf war nach hinten gebogen und stieß gegen die zum Rücken hin gekrümmten Beinen.

»Ein schönes Osterei«, sagte Richard Ackerknecht.

»Aber nur für die in Berlin«, fügte Wilhelm Lüpke hinzu und eilte zum Telefon, um das Notwendige zu veranlassen.

2.

Mittwoch, 14. März 1917

Am 17. Juli 1913 war die U-Bahn zwischen Alexanderplatz und dem Nordring in Betrieb genommen worden, und einer der beiden unterirdischen Bahnhöfe dieser Verbindungsstrecke hatte den Namen Schönhauser Tor bekommen. Wer auf dieser Station ausstieg und die Schönhauser Allee entlangging, erreichte nach wenigen Hundert Metern die Lottumstraße, die hier ihren Anfang nahm und sich in einer Länge von kaum mehr als einem halben Kilometer schräg hinauf zur Choriner Straße zog, also Richtung Nordwest. War sie um 1860 mit einigen eingeschossigen Häusern nur locker bebaut gewesen, so gehörte sie fünfzehn Jahre später zu den Gebieten Berlins, die am dichtesten besiedelt waren. Vier- und fünfgeschossige Mietshäuser beherrschten nun die Szenerie, und ihre Hinterhöfe galten als besonders eng. Die Fassaden allerdings protzten mit spätklassizistischen Formen, insbesondere mit kräftig profilierten Gesimsbändern und Fensterrahmungen und -verdachungen. Daneben gab es die Fachwerkhäuser von Handwerkern, die sich hier niedergelassen hatten. Am Grundstück Lottumstraße 10 war die Hangkante zum Barnim mit einer Kunststeinmauer gestaltet worden. Kurzum, im Gegensatz zur Gegend um die Brunnen- und Elsässer Straße, die von der Tristesse der Mietskasernen und dem Mief der armen Leute geprägt war, ging es hier im Viertel östlich des Rosenthaler Platzes vergleichsweise gutbürgerlich zu.

In diesem Kiez nun freute sich Hertha Theuerkauf des Lebens, obwohl die Zeiten lausig waren. Sie war am 4. Mai 1884 in Raschkow auf die Welt gekommen, einem Städtchen in der preußischen Provinz Posen. Mit vier Schwestern und drei Brüdern war sie in einem windschiefen Häuschen aufgewachsen, das nahe am Friedhof stand und deshalb von der Miete her erschwinglich war. Ihr Vater hatte als Kutscher nie genügend Geld nach Hause gebracht, aber da ihre Mutter als Putzfrau immer etwas dazuverdient hatte, waren sie gerade so über die Runden gekommen. Alle hatten tüchtig zupacken müssen, auch Hertha, obwohl sie sich schon früh als kleine Prinzessin gegeben und einen Hang zum Höheren an den Tag gelegt hatte. So hatte sie es gar nicht erwarten können, in die große, weite Welt hinauszuziehen und dort ihr Glück zu machen. Das Tor zu dieser großen, weiten Welt hieß Breslau, und wie damals üblich, verdingte sie sich als Dienstmädchen bei einer Familie der höheren Stände. Schnell hatte sie begriffen, dass sie es, blieb sie ehrbar, höchstens zur Gattin eines Schusters oder Ladenschwengels bringen konnte und ein vergleichsweise luxuriöses Leben nur möglich war, wenn sie mit vermögenden Männern ins Bett ging und sich für das bezahlen ließ, was die Soldaten, mit denen sie sonntags tanzen ging, umsonst bekamen. Das ging eine Weile gut, bis sie dann mit einem Hausherrn in flagranti erwischt und von der erbosten Hausfrau auf die Straße gesetzt wurde und auf eine Art schwarze Liste kam. Was blieb ihr da anderes übrig, als sich in den Zug nach Berlin zu setzen. Hier ging es ziemlich schnell bergab mit ihr, und sie landete schließlich in einem Etablissement in der Nähe der Friedrichstraße. Der Lude, für den sie anschaffen ging und mit dem sie eine Weile zusammenlebte, hatte ihr schon den Einsatz in einem Frontbordell prophezeit, da hatte der Himmel ein Einsehen mit ihr und schickte ihr den verwitweten und schwerkranken Oberregierungsrat Ferdinand Paulisch ins Haus. Sie pflegte ihn hingebungsvoll und wurde dafür in seinem Testament mit einem Mietshaus in der Lottumstraße bedacht. Dort war sie im Herbst 1916 als seine Cousine eingezogen und spielte die große Dame, insbesondere dann, wenn sie am Monatsanfang von Wohnung zu Wohnung zog, um höchstselbst die Miete zu kassieren. Von den Männern hatte sie die Nase voll und sich geschworen, nie wieder einem zu gestatten, in sie einzudringen. Da sie aber nicht leben konnte, ohne dass sie gestreichelt wurde und jemand zärtlich zu ihr war und es verstand, sie mit seinem Fleisch zu wärmen, suchte sie immer intensiver nach einer anderen Frau. Anna Venzlaff, die einen Frisiersalon in der Brunnenstraße unterhielt, hatte sie sich schon genähert, zögerte aber noch, den letzten Schritt zu wagen, weil ihr eine junge Friseuse, die man vor Kurzem eingestellt hatte, eigentlich besser gefiel. Jedenfalls trieb es sie immer öfter in den Salon Woytasch, und es gab im Umfeld des Rosenthaler Platzes keine Frau, die sich so oft die Haare machen ließ wie sie.

Pollo bellte, ihr weißer Mittelspitz, eigentlich Apollo, aber das A war ihm mit der Zeit abhanden gekommen. Er bekam seine Wurst, und damit er nicht darben musste, schüttete sie ihm ein halbes Glas helles Bier in den Futternapf. Das soff er schlürfend und verdrehte dabei vor lauter Seligkeit die Augen. Danach legte er sich auf den Bauch, ließ sich streicheln und brummte wie ein Kater. Sie war auf den Hund gekommen, wie sie immer sagte, weil sie von den Männern die Schnauze voll hatte und sich die Freundin fürs Leben partout nicht finden ließ.

Sie nahm den Hund an die Leine und trat ins Treppenhaus. Bevor sie sich zu Anna Venzlaff auf den Weg machte, um sich noch kurz vor Geschäftsschluss die Haare machen zu lassen, musste sie noch bei Wilhelm Wissulke klingeln, denn der alte Schubiak schuldete ihr schon seit Januar die Miete. Sie stieg hinauf in den vierten Stock und drückte auf den Klingelknopf. Von drinnen war nichts zu vernehmen. Das konnte zweierlei bedeuten: Einmal, dass die elektrische Klingel, deren frühe Installation in ihrem Mietshaus sie jeden Tag mit Stolz erfüllte, wieder einmal kaputtgegangen war, aber auch, dass Wissulke bei sich im Korridor die Drähte gekappt hatte, um seine Ruhe zu haben. Und drittens war nicht auszuschließen, dass er sich aufgehängt hatte. Gründe dafür gab es genügend. Zuerst war ihm die Frau weggestorben, und dann hatte er mit seinem Gartenlokal oben in Pankow Pleite gemacht. Den Leuten war die Lust vergangen, aus grauer Städte Mauern hinaus aufs Feld zu ziehen. Die Männer standen jetzt im Felde, ihre Frauen hatten sie an ihren Arbeitsplätzen zu vertreten, in den Fabriken und Läden, aber auch als Schaffnerinnen auf den Plattformen der Straßenbahnen.

Hertha Theuerkauf hämmerte nun mit der rechten Faust gegen Wissulkes Wohnungstür. »Aufmachen! Ich will endlich die Miete haben, ich bin nicht die Städtische Fürsorge.«

Endlich meldete sich Wilhelm Wissulke. »Hier is nüscht zu holen! Fassen Sie mal ’nem nackten Mann inne Tasche.«

»Entweder ich habe bis Sonnabend mein Geld – oder Sie fliegen hier raus!«

Nun bequemte sich Wilhelm Wissulke, die Tür zu öffnen. Er hatte offenbar im Bett gelegen und sich nur schnell eine Hose angezogen. Die breiten grauen Hosenträger spannten sich auf seiner nackten Brust. Ein kalter Zigarrenstummel hing in seinem rechten Mundwinkel. Er grinste breit.

»Tut ma leid, gnädige Frau, ick kann im Augenblick nur in Naturalien bezahlen.«

Hertha Theuerkauf verzog das Gesicht. »Schon der Gedanke daran …«

»Entschuldigung, ick hatte ja janz vergessen, det ick ’n Mann bin!«

Hertha Theuerkauf lief rot an. »So, Herr Wissulke, das werden Sie mir büßen! Jetzt setze ich Sie wirklich an die frische Luft. Morgen Mittag ist die Polizei da!«

Damit drehte sie sich um und lief die Treppe hinunter. Sie wusste, dass im Haus das Gerücht ging, sie würde schon einmal auf die Mietzahlung verzichten, wenn eine der Frauen mit ihr dafür ins Bett ging. Alles Quatsch. Wenn sie auf jemand scharf war, dann auf Anna Venzlaff, mehr aber noch auf deren junge Gehilfin, die Louise Schulz.

Isolde Dombrowski kam ihr entgegen, die Portiersfrau des Hauses Lottumstraße 23, ein alter Drachen, aber von großem Nutzen für Hertha Theuerkauf, denn vor ihr hatten alle Mieter eine Heidenangst. »Pass bloß uff«, hieß es von ihr, »die scheißt alle zusammen.« Wer im Treppenhaus lärmte, wer mit schmutzigen Füßen nicht minutenlang auf der ausgelegten Matte umherrutschte, wer sie nicht respektvoll grüßte und ihr Neujahr kein Trinkgeld gab, der konnte sicher sein, dass ihn die Nachbarn schief ansahen, denn sie stellte jeden Missetäter sofort an den Pranger, das hieß, sie vermerkte alles auf kleinen Zetteln und heftete die an das Schwarze Brett unten im Hausflur.

»Was gibt’s denn Neues?«, fragte Hertha Theuerkauf.

»Herr Wissulke guckt dem Fräulein Sobottka im Seitenflügel mit sei’m Feldstecha int Fensta. Is aba schon anjeschlagen.«

»Sehr schön.« Hertha Theuerkauf konnte sich aber ein Grinsen nicht verkneifen. »Vielleicht sollten wir ihm fürs Glubschen ’ne Mark die Stunde abnehmen?«

»Frau Theuerkauf, ick bitte Ihnen: Det is ’n anständijet Haus hier.«

»Ja, leider«, murmelte Hertha Theuerkauf, denn sie hätte das Vielfache an Miete eingenommen, wenn sie es in ein Bordell umgewandelt hätte. Oder auch nicht, denn die Männer standen ja alle im Felde oder lagen schon auf dem Friedhof, wo sollte da die Kundschaft herkommen. »Einen schönen Abend noch.« Damit ließ sie ihre Portiersfrau auf halber Stelle stehen.

Isolde Dombrowski verabschiedete sich mit einer Art Knicks und zog ein gelb-rot kariertes Tuch hervor, um das Treppengeländer zu wienern.

Hertha Theuerkauf liebte es, die große Dame zu spielen. Sie trat auf die Straße hinaus und warf noch einen schnellen Blick die Fassade hinauf. Wissulkes Kopf fuhr zurück. Sie ging schneller. Die Blicke der Frauen, die ihr begegneten, waren voller Neid, und die der Männer ließen keine Zweifel daran offen, dass man sie gern im Bett gehabt hätte. Die Erfahrenen unter ihnen witterten noch immer die Mätresse und die Nutte in ihr. Nun gut.

Sie überquerte die Chroriner Straße, lief die Zehdenicker Straße hinauf und gelangte über den Weinbergsweg zum Rosenthaler Platz, auf dem das Berliner Leben trotz des Krieges noch immer pulsierte. Fünf Straßen mündeten hier, und es gab ein lautes Durcheinander von Straßenbahnen, Pferdewagen und Menschen. Es war die Stunde, in der die Fabriken schlossen und die Arbeiter heimkehrten. Die Abendsonne machte alles zur reinsten Großstadtidylle, und Hertha Theuerkauf genoss die Szene. Sie wandte sich zur Brunnenstraße, die hier ihren Anfang nahm und hinauf zum Gesundbrunnen führte. Sie war die Haupt- und Geschäftsstraße der Gegend und in ihrem unteren Teil nannte man sie den Basar des Nordens. Es reihte sich Laden an Laden, und die wenig verwöhnte Menge hatte ihren Spaß, wenn am Abend die Lichter funkelten. Hier gab es auch die großen ›Waren-Abzahlungs-Geschäfte‹, die über ganze Stockwerke reichten und in denen man auf Pump alles haben konnte, vom Hemdknopf angefangen bis hin zur kompletten Wohnungseinrichtung.

Unweit des Rosenthaler Platzes war der Frisiersalon Woytasch zu finden, als dessen Stammkundin Hertha Theuerkauf zu gelten hatte. Links vom Hauseingang gab es den Damen- und rechts davon den Herrensalon, aber der war vor einiger Zeit geschlossen worden, denn zum einen war Ludwig Woytasch, der Ladeninhaber, eingezogen worden, und zum anderen standen die potenziellen Kunden fast alle im Felde.

Hertha Theuerkauf band ihren Hund draußen an den eisernen Ring, der auf Kniehöhe in die Hauswand eingelassen war, denn Hunde waren im Laden nicht gern gesehen. »Stellen Sie sich vor«, hieß es, »ich habe Ihnen gerade das Rasiermesser an die Kehle gesetzt – und da bellt ein Hund so heftig, dass ich zusammenfahre und …!« Nun ließen sich Frauen nicht rasieren, aber wenn eine Friseuse mit der Schere abrutschte und ihr in die Halsschlagader stach, war das auch nicht gerade angenehm. So hatte Anna Venzlaff also ein generelles Hundeverbot für ihr Geschäft erlassen.

Hertha Theuerkauf betrat den Damensalon und schaute sich um. Sie war die letzte Kundin, und Louise Schulz kam ihr mit einem Blick entgegen, der sagen sollte, sie habe gerade Feierabend machen wollen. Doch schnell setzte sie das Lächeln auf, das man von ihr erwartete. In diesem Augenblick sah sie so süß aus, dass Hertha Theuerkauf sie am liebsten in die Arme geschlossen hätte. Sie war vernarrt in den knabenhaften Körper der jungen Friseuse. Dicke und schwabblige Frauen hasste sie, ihre Favoritinnen mussten so gebaut sein wie diese Louise.

»Je später der Abend, umso schöner die Gäste«, sagte Hertha Theuerkauf, für sich selber werbend.

Louise Schulz lachte. »In der Tat: Sie sind die Krönung des Tages. Frau Venzlaff ist gerade mal eben eine kleine Besorgung machen, wenn Sie mit mir vorliebnehmen wollen.«

»Ich bin doch nur Ihretwegen gekommen«, sagte Hertha Theuerkauf und ließ sich in den Stuhl hinab, den Louise Schulz ihr eilfertig unters Gesäß geschoben hatte.

Hertha Theuerkauf schloss die Augen, um sich nicht im Spiegel sehen zu müssen. »Meine Negerkrause sieht ja wieder schrecklich aus. Waschen Sie meine Haare und machen Sie was, damit ich nachher wieder halbwegs passabel aussehe. Ich will noch ins Konzert. Dora v. Moellendorff, die – wie steht das in der Zeitung …? – charaktervolle Primgeigerin, ist eine alte Bekannte von mir.« Sie wusste, dass Louise Schulz für die schönen Künste schwärmte, und hoffte, sie geneigter zu machen, wenn sie sich als Schöngeist gab. »Noch mehr aber rührt es mich an, wenn ich Else Lehmann sehe.«

»Mich auch«, gestand Louise Schulz. »Sie soll ja die schwere Rolle des Tobias Buntschuh übernommen haben, in Hauptmanns Stück, im Deutschen Theater. Max Pallenberg in der Titelrolle.«

»Gerhart Hauptmann, ja.«

»Nein, Carl Hauptmann. Sein jüngstes Stück hat einen schönen Titel: ›Gaukler, Todund Juwelier‹.«

»Was meinen Sie, Louise, da sollten wir doch zusammen hingehen …«

Anna Venzlaff kam in den Frisiersalon. Die Köpfe der beiden Frauen fuhren herum. Die Chefin war eine imposante Erscheinung. Ihre Ähnlichkeit mit dem Stummfilmstar Henny Porten war unverkennbar, und ihre Vita hätte durchaus Stoff für einen Film ergeben. Auf die Welt gekommen war sie 1891 in einem Dorf bei Kiel als Kind einer Landarbeiterin und eines Knechtes. Mit fünfzehn war sie nach Hamburg gegangen, um sich dort als Dienstmädchen zu verdingen, war aber bald auf die schiefe Bahn geraten, darin also der Theuerkauf recht ähnlich. Als man sie in ihrem Bordell bei einem Beischlafdiebstahl erwischt hatte, war sie nach Berlin geflüchtet und lebte hier unter falschem Namen, was außer Ludwig Woytasch keiner wusste. Er hatte sie aus der Gosse geholt, und sie war ihm bis zu einem gewissen Grade hörig.

»Schrecklich!« Anna Venzlaff sank in einen freien Frisierstuhl. »Eben treffe ich die Frau Behrens aus der Ackerstraße und die erzählt mir, dass ihre Enkeltochter in Neukölln von der Straßenbahn überfahren worden ist, die kleine Else. In der Hermannstraße, von der Linie 29. Eingeklemmt war sie und ist an Ort und Stelle gestorben.«

»Hören Sie auf!«, rief Louise Schulz. »Ich kann so was nicht hören!«

»Überall wird doch gestorben«, sagte Anna Venzlaff. »Wir müssen uns alle dagegen abhärten.«

Louise Schulz schüttelte sich. »Aber nicht, wenn es ein Kind ist, das das ganze Leben noch vor sich hat.«

Anna Venzlaff zog die Luft ein. »Hier riecht es so brenzlig …, Louise, hast du jemandem die Locken verbrannt?«

Hertha Theuerkauf nahm Louise in Schutz. »Nein, das kommt vom Alex rübergeweht, da brennt der Anschluss zur Markthalle. Das Stroh und die Kisten alle.«

Sie bemerkten gar nicht, dass Ludwig Woytasch in die Tür getreten war und ihnen zuhörte. Er war auf Heimaturlaub in Berlin und hatte sich den lieben langen Tag lang in Berlin herumgetrieben. Es gab immer ein paar Geschäfte abzuwickeln und mit alten Freunden das eine oder andere einzufädeln.

Ludwig Woytasch war 1890 zur Welt gekommen und in der Gegend um den Schlesischen Bahnhof aufgewachsen, in der Koppenstraße, gleich am Andreasplatz. Es war eine Gegend, die Kritiker als einen Sumpf im Berliner Osten bezeichneten, eine Gegend, in der das Lumpenproletariat zu Hause war. Täglich wurden am Schlesischen Bahnhof Hunderte von bettelarmen Mädchen und jungen Frauen angespült, die Arbeit suchten. Dazu kamen alle jene, die in Berlin von ihren Anverwandten auf die Straße gesetzt worden waren oder ihre Gefängnisstrafe abgesessen hatten. Doch wer von ihnen fand schon eine Beschäftigung, kaum eine. Da lagen sie auf der Straße und hatten keine Wohnung und nichts zu essen. Was blieb ihnen in dieser aussichtslosen Lage anderes als Verbrechen und Prostitution. Hunderte von ihnen marschierten jeden Tag zur Sittenkontrolle im Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Viele unter ihnen waren ›gefallene‹ Mädchen, die einmal als Verkäuferinnen, Dienstmädchen, Buchhalterinnen oder Fabrikarbeiterinnen gearbeitet hatten, dann eine Zeit lang von einem Mann ausgehalten worden waren und jetzt keine andere Wahl mehr hatten, als vom Verkauf ihres Körpers zu leben. Doch der war meist schon elend und ihre Nerven waren zerrüttet. Sie hatten es doppelt schwer, denn zum einen hatten die registrierten Strichmädchen Angst um ihre Einkünfte und wollten diese ›Nutten‹ in ihren Revieren nicht dulden, und zum anderen lebten sie in ständiger Angst, in polizeiliche Kontrollen zu geraten und wegen verbotener Unzucht ins Gefängnis zu kommen. Da saßen sie dann auf den Bänken der großen Plätze, in den Kaffeeklappen und Destillen und warteten ebenso offensichtlich wie verstohlen auf mögliche Freier, krank, elend und am Verhungern.

Ludwig Woytasch, der gelernter Friseur war, hatte diese Verhältnisse zu nutzen gewusst und sich als Zuhälter wie als Hehler nützlich gemacht. Er sah gut aus, er war brutal und skrupellos und er wollte nach oben. Nie hatte ihn die Polizei bei seinen krummen Geschäften erwischt, weder in Berlin noch in Hamburg, dazu war er zu pfiffig. Sein leiblicher Vater, ein Maurergeselle, war früh an der Schwindsucht verstorben, und seine Mutter hatte sich einen kleinen Bestattungsunternehmer zum Mann genommen, ›meinen Leichenwäscher‹, wie sie sagte. Dieser Stiefvater nun war andauernd und zwanghaft zum Friseur gelaufen, um gepflegt zu erscheinen und angenehme Düfte zu verströmen. Seine Angst, dass sich alle Leute bei seinem Anblick die Nase zuhalten würden, war pathologisch. Oft hatte er seinen Ziehsohn mitgenommen, und Woytasch war auch immer gerne mitgegangen, denn ein Friseursalon war für ihn ein Ort höchsten Entzückens. Gewichtige Herren saßen dort in Stühlen, die einem Throne glichen, und den Damensalon nebenan nahm er als Harem, so verführerisch erschienen ihm die Frauen, die sich dort verschönern ließen. Sein großer Traum war es, selber einmal einen solchen Frisiersalon zu besitzen. Kurz vor Ausbruch des Krieges war es dann so weit, dass er genügend Geld beisammen hatte, sich einen zu kaufen, den in der Brunnenstraße 4, fast am Rosenthaler Platz. Weil er keinen Meisterbrief des Friseurhandwerks vorweisen konnte, hatten die Behörden Schwierigkeiten gemacht und die Innung hatte ihr Veto eingelegt, doch mit Hilfe von Anna Venzlaff war die Sache schnell geritzt. Sie besaß die nötigen Kontakte, um ihm gefälschte Papiere zu besorgen.

Ludwig Woytasch wechselte ein paar Worte mit den drei Frauen und ließ durchblicken, dass er seine Anna bald für sich allein haben wollte, schließlich ginge es morgen wieder an die Front zurück.

Er rieb sich die Hände. »Es ist kalt hier!«

»Wir haben ja kaum noch Kohlen gekriegt«, sagte Anna Venzlaff. »Die Eisenbahn hat keine Waggons, und die Kanäle sind noch alle zugefroren.«

»Die Kumpels müssen Feierschichten fahren, weil in den Zechen die Lagerplätze voll sind und nichts mehr raufgeht«, fügte Hertha Theuerkauf hinzu. »Das ist vielleicht eine Welt!«

»Die Kämpfe an der Höhe 185 sollen besonders heftig sein«, berichtete Ludwig Woytasch. »Mal sehen, ob sie uns in die Champagne schicken.«

Anna Venzlaff lachte. »Du warst doch schon immer auf Champagner aus.«

»Da wird wohl mehr Blut als Champagner fließen …«

Als Anna Venzlaff und Louise Schulz für einen Augenblick in die Wohnstube gingen, die hinter dem Frisiersalon gelegen war, um nach einer Tüte mit neuen Lockenwicklern zu suchen, drehte sich Hertha Theuerkauf zur Seite, um Ludwig Woytasch im Blick zu haben. Zu groß war ihre Angst, dass er von hinten auf sie zu trat, um sie zu würgen. Er formte auch schon seine Hände, um sie ihr um den Hals zu legen, ließ es dann aber bei dieser Bewegung.

»Wir rechnen noch mal miteinander ab, da kannst du getrost einen drauf lassen«, flüsterte er.

»Du bist ein Lump«, gab sie zurück. »Und mein größter Fehler war, dass ich dich damals nicht hinter Schloss und Riegel gebracht habe. Als Heiratsschwindler.«

Ihr Dialog bezog sich auf seinen Versuch, sich einer reichen Witwe in Kleinmachnow als Berliner Industrieller zu nähern, ihr die Ehe zu versprechen und ihr das Geld abzunehmen. Das hatte Hertha verhindert, weil sie die Dame kannte und irgendwie mochte.

»Wenn du Martha nicht gewarnt hättest, würde ich heute als Millionär in Buenos Aires sitzen und müsste nicht zurück in den Schützengraben«, knurrte Ludwig Woytasch. »In den sicheren Tod.«

Sie hielt den Mund, um ihn nicht weiter zu reizen. Wenn sie von einem Menschen gehasst wurde, dann von Ludwig Woytasch. Ihre Blicke trafen sich im Spiegel.

»Lass die Hände von Anna!«, sagte er. »Sonst …« Er zog mit einem diabolischen Grinsen die flache rechte Hand an seiner Kehle vorbei. »Mein Rasiermesser freut sich schon.« Damit verschwand er wieder.

Hertha Theuerkauf sprang auf und riss sich ihren Umhang vom Oberkörper. Panik hatte sie ergriffen. Nur schnell raus hier.

Anna Venzlaff und Louise Schulz kamen zurück und fragten sie staunend, warum sie denn schon nach Hause wolle, man habe doch noch nicht einmal anfangen, ihr die Haare zu waschen.

Hertha Theuerkauf suchte nach einer Ausrede. »Mir wird die Zeit zu knapp. Ich komme lieber morgen früh wieder. Sagen wir, um acht, bevor aufgemacht wird. Da bin ich dann die Erste und die Einzige.«

3.

Donnerstag, 15. März 1917

Maleike verfluchte seinen viel zu starken Bartwuchs. Morgens und in der Mittagspause musste er sich rasieren, sonst kam er nicht über den Tag. Schnell hatte er sich Rasierschaum geschlagen und mit dem Pinsel aufgetragen. Vom Gesicht waren im Spiegel nur noch die Stirn, die Nase, die Lippen und die Ohren zu sehen.

Er ließ die Seife ein wenig einwirken, damit die Haut weich und geschmeidig wurde, dann griff er zum Rasiermesser des Chefs. Ludwig Woytasch liebte Rasiermesser, und sein schönstes Exemplar war ein sogenannter ›Schulze Stosser‹. Es war in Handarbeit aus bestem Stahl gefertigt und verfügte über einen französischen Kopf und einen französischen Keilschliff, der bestens geeignet war, feine Konturen des Bartes herauszuarbeiten. Der Kopf zeigte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bajonett der französischen Armee und wurde auch ›Franzosen-Stosser‹ genannt. Die nicht rostfreie Klinge hatte eine Größe von 4/8’’ und trug die Goldätzung ›Solinger Wertarbeit‹. In den Erl, die Verlängerung der Klinge in Richtung Schale, war das Logo der Firma eingeschlagen, die Klinge wurde von einem Cellit-Heft mit Neusilberintarsien gehalten. Irgendwer hatte die Initialen I. B. in den Griff geschnitzt.

Woytaschs Rasiermesser war ein selten schönes Stück, und Maleike freute sich, dass er es benutzen konnte. Er musste nur darauf achten, dass es den anderen verborgen blieb.

Ehe er das Rasiermesser ansetzte, griff er noch zum aufgehängten Lederriemen, um es abzuziehen. Nicht dass es stumpf gewesen wäre, aber das Abziehen war ein Ritual und musste sein. Das Ledern hatte im flachen Winkel zu erfolgen, wobei der Rücken des Messers aufliegen musste. Zu ziehen war vom Körper weg. Beim Wechsel musste das Messer über den Rücken gedreht werden, dann war es zum Körper hin zu ziehen. Ein Richtungswechsel über die Schneide ließ diese rund werden und den Schnitt verlieren. Maleike ließ sich also Zeit damit. Auch Woytasch benutzte das Messer, und fand er es beschädigt, war der Teufel los.

Maleike hatte seine Gesellenprüfung mit einer Bestnote abgeschlossen, und besonders beim Rasieren hatte er die Meister überzeugen können. Formvollendet hielt er das aufgeklappte Rasiermesser mit dem Daumen und drei Fingern seiner rechten Hand. Die geöffnete Schale wies vom Gesicht weg. Er straffte die Haut und bewegte das Messer in einem Winkel von etwa 30° gegen den Bartstrich. Wurde es zu flach geführt, riss das Messer die Stoppeln nur ab, zu steil angesetzt dagegen, schnitt es in die Haut. Gleichmäßig zog er es durch, an den Ecken und an der Oberlippe hielt er es etwas steiler. Als er fertig war, wusch er kalt nach und fuhr sich mit den Fingern über Kinn und Wangen. »Glatt wie ein Babypopo.« Er atmete tief durch. Es war wieder einmal geschafft, ohne dass ihn jemand gestört hätte.

Nun hatte er für einige Minuten den Beruf zu wechseln: vom Friseur zum Maskenbildner. Sorgfältig schminkte er sich, dann stülpte er sich die Perücke über. Schnell hatte er sich Kleid und Kittel angezogen und seine Füße in die engen Schuhe gezwängt, dann war auch an diesem Morgen wieder aus dem Louis Maleike die Louise Schulz geworden.

Louis Maleike war am 30. Mai 1894 in Rixdorf, dem späteren Bezirk Berlin-Neukölln, als Sohn des Straßenbahnfahrers Max Maleike und der Näherin Martha Maleike, geborene Scharnetzki, auf die Welt gekommen. Schon als Baby hatten ihn alle angehimmelt, so niedlich war er, und später sagte jeder von ihm, er sei ein drolliger Kerl. Schnell hatte er kleine Kunststücke gelernt, und da bei ihrer Vorführung viel geklatscht worden war, hatte er schon im Alter von zehn Jahren eine gewisse Sucht nach dem Beifall anderer entwickelt. In seiner Schulklasse war er dafür bekannt, dass er andere Menschen nachmachen und parodieren konnte. »Maleike, du bist der geborene Schauspieler!«, hieß es überall. Über seinen Großvater, Bühnenarbeiter im Walhalla-Theater, kam er öfter zu Freikarten, und seine Freizeit verbrachte er vor allem im Theater. Aber nicht nur im Parkett saß er, auch hinter den Kulissen war er zu finden und suchte den Kontakt zu den Größen der Zeit. Bald verkündete er, auch einmal Schauspieler werden zu wollen. Seine Eltern hörten dies mit ziemlichem Entsetzen und zwangen ihn, einen ehrbaren Beruf zu erlernen, und da er als Kind immer gern Friseur gespielt hatte, gaben sie ihn in Neukölln in die Lehre. Die absolvierte er dann auch mit Bravour und schaffte die Gesellenprüfung ohne Mühe. Da er schlank und vergleichsweise kleinwüchsig war und ziemlich mädchenhaft wirkte, hatte er gehofft, nicht in den Krieg zu müssen, doch bei der Musterung war man der Meinung gewesen, er sei voll verwendungsfähig, und hatte noch gespottet, dass kleinere Leute im Schützengraben im Vorteil seien, da man ihnen nicht so schnell in den Kopf schießen und das Gehirn herauspusten könne, sofern vorhanden.

Dieses Bild hatte Louis Maleike an seinem letzten Abend in Berlin nicht einschlafen lassen, und er hatte beschlossen, von der Fahne zu gehen. Krieg hieß für ihn, entweder im Schützengraben zu sterben oder als Krüppel nach Hause zu kommen und keine Chance mehr zu haben, jemals auf der Bühne zu stehen. Sein großer Traum war es immer noch, Schauspieler und Tänzer zu werden, und er sparte jeden Pfennig, um zur Schauspielschule zu gehen, wenn der Krieg erst einmal vorbei war und er wieder er sein durfte.

Mit Hilfe einer Perücke aus seinem Frisiersalon und den Kleidern seiner Schwester hatte er sich in wenigen Minuten in die Louise Schulz verwandelt und war aus der Wohnung geschlichen. Eine junge Frau zu spielen, war ihm nicht schwergefallen, und nach einigem Hin und Her hatte er im Salon Woytasch Arbeit gefunden. Nach Papieren hatte ihn dort keiner gefragt, was ihn nicht groß wunderte, denn er hatte schnell mitbekommen, dass Ludwig Woytasch ein ziemlich zwielichtiger Zeitgenosse war, der nichts mit der Polizei zu tun haben wollte. Das traf sich also gut, und da Woytasch den Herrensalon mangels Kundschaft hatte schließen müssen, konnte er dort wohnen, ohne dass das jemanden scherte. Natürlich suchte man ihn, denn auf Fahnenflucht standen ja viele Jahre Gefängnis, aber seine Tarnung war so perfekt, dass er nie in Gefahr geriet. Keine seiner Kundinnen kam je auf die Idee, dass sie von einem Mann frisiert wurde.