19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eisele eBooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er ist achtundsiebzig, als er erfährt, dass er für den Rest seines Lebens drei Mal in der Woche ans Dialyse-Gerät muss. In dieser gnadenlosen Abhängigkeit von einer Maschine blickt er auf sein Leben zurück – ein Leben mit einer chronischen Nierenkrankheit, aber auch ein Leben, das bis an seine Grenzen ausgekostet wurde, voller Kunst, voller Literatur, voller erfüllender Schaffensprozesse. Vor allem aber blickt er nach vorn: Was bedeutet diese Maschine für seine Arbeit als Theaterregisseur, der er noch immer wie besessen nachgeht, für seine Beziehung zu seiner Frau, die seit über fünfzig Jahren an seiner Seite ist, für seinen Sohn und seinen Enkel? Und was erwartet ihn danach? Hans Neuenfels sorgte mit seinen Arbeiten für stürmische Auseinandersetzungen, die ihn über die Theaterwelt hinaus weit bekannt machten. Mit seinen letzten Texten gibt er einen persönlichen Einblick in sein Leben und Wirken. Ehrlich und schonungslos – vor allem sich selbst gegenüber – beschreibt der provokante Theater- und Opernregisseur, Intendant und Schriftsteller das Leben mit einer chronischen Krankheit. Für das Buch hat seine lebenslange Freundin Elke Heidenreich einen Nachruf verfasst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Buch

Hans Neuenfels sorgte mit seinen Arbeiten für stürmische Auseinandersetzungen, die ihn über die Theaterwelt hinaus weit bekannt machten. Mit seinen letzten Texten gibt er einen persönlichen Einblick in sein Leben und Wirken.

Ehrlich und schonungslos – vor allem sich selbst gegenüber – beschreibt der provokante Theater- und Opernregisseur, Intendant und Schriftsteller das Leben mit einer chronischen Krankheit. Für das Buch hat seine lebenslange Freundin Elke Heidenreich einen Nachruf verfasst.

Der Autor

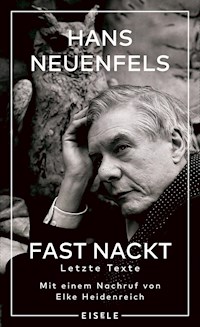

HANS NEUENFELS war einer der erfolgreichsten Theater- und Opernregisseure Deutschlands. Geboren 1941 in Krefeld, studierte Neuenfels Schauspiel und Regie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Ein Jahr lang war er Assistent des Malers Max Ernst, mit dem er in Paris lebte, bevor seine Karriere als Regisseur am Theater am Naschmarkt in Wien begann. 1965 wurde er dort Chefdramaturg, in den 1970ern erzeugte er mit seiner Inszenierung von Verdis Aida ein Publikumsecho, das weit über die Theaterwelt hinaus nachhallte. Neuenfels’ Inszenierungen waren stets getrieben von dem Anspruch, sich auf der Bühne mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen – ein Umstand, der oft für Furore sorgte. Hans Neuenfels galt als künstlerischer Grenzgänger, der neben seiner Arbeit als Theater- und Opernregisseur auch schriftstellerisch tätig war. 1991 veröffentlichte er seinen ersten Roman Isaakaros, 2011 das autobiografische Werk Das Bastardbuch

HANS NEUENFELS

FASTNACKT

LETZTE TEXTE

Besuchen Sie uns im Internet:

www.eisele-verlag.de

ISBN 978-3-96161-148-5

VORWORT

Die Rosen, sie blühn und verwehen,Wir werden das Christkindlein sehen!

(Aus: »Die Schneekönigin«von Hans Christian Andersen)

Ich mochte etwa zwölf Jahre alt gewesen sein. Das Fieber nach der Mandelentzündung war gesunken, und ich begann wieder zu lesen. Die Geschichte handelte von einem Jungen, der Kay hieß, und einem Mädchen namens Gerda. Das Märchen war in sieben Geschichten eingeteilt und nicht leicht für mich zu verstehen, aber bereits in der zweiten Geschichte tauchte der Reim auf, den ich als Titel zitiere, und er elektrisierte mich dermaßen, dass ich weiter und weiter las in der ständigen Hoffnung, wieder auf ihn zu treffen.

Ich rief meine Mutter an und trug ihr den Reim vor.

»Nun ja«, sagte sie, »es klingt ganz einfach und ist doch verwirrend. Was haben die Rosen mit dem Christkind zu tun?«

»Das ist der Klang, Mama«, erwiderte ich. »Du musst auf den Klang hören. Er verbindet das Unwahrscheinliche. Das ist Musik.« Ich schloss die Augen und sprach die zwei Zeilen mit erhobener Stimme, wobei ich die letzten Worte verwehen und sehen etwas übertrieben zerdehnte.

»Wir müssen sofort Fieber messen«, meinte meine Mutter besorgt und schien noch besorgter, als meine Temperatur kaum erhöht war.

Ich musste lange auf die Wiederkehr des Reims warten, denn das Märchen schildert den mühsamen Weg Gerdas und Kays von der Kindheit bis zu ihrem Erwachsenwerden, und wir wissen alle, wie verästelt die Wege dorthin sind, von Disteln und Sümpfen durchsetzt, von Raben und Wölfen umlauert, und selten ist Hilfe da wie die des Räubermädchens, das Gerda ein Rentier schenkte, um mit seiner Unterstützung Kay zu suchen, der eines Tages verschwunden war und ohne den Gerda nicht glücklich wurde.

Am Ende des letzten, des siebten Kapitels, trifft sie ihn, und auch der Reim, die Musik erklingt wieder, und ganz am Schluss, als sie merken, dass sie endlich erwachsen geworden sind, sich gefunden haben, jeder sich und sie sich beide, da ertönt zum dritten Mal der Reim, und alles ist gut.

Das kann natürlich – wie alles, was lebt – nicht bleiben.

»Die Rosen, sie blühn und verwehen, Wir werden das Christkindlein sehen«, hörte ich mich einmal wütend-höhnisch nach einer katastrophal misslungenen Generalprobe eines Theaterstückes, das ich inszeniert hatte, schreien, und erst als alle mich anschauten wie meine Mutter dreißig Jahre zuvor, konnte ich in ein wieherndes Gelächter ausbrechen, was die eingefrorenen Mienen der Beteiligten aber auch nicht löste. Nie werden wir das Christkindlein sehen, nie und nimmermehr das, was ich mir gewünscht, erträumt hatte, dachte ich damals, wobei ich schon lange nicht mehr Andersens Christkindlein meinte, das endgültig 1956 während eines Gesprächs mit meinem Freund Wolfgang über Friedrich Nietzsche in der Nähe von Düsseldorf-Büderich im Rhein ertrunken war, sondern mir etwas erhoffte – und das ist auch nicht wenig und nicht geringzuschätzen –, das mehr verhieß als das Gegebene, das automatisch Vorhandene, das Selbstverständliche, das Angeordnete, das sogenannte Normale.

Wenn ich ganz ruhig bin oder ganz verzweifelt, spreche ich die Worte des Zweizeilers vor mich hin wie eine beschwörende Formel gegen das Gefühl der überwältigenden Vergeblichkeit, und manchmal gelingt es, sie in eine Melodie zu bringen. Irgendeine Art sei als Beispiel festgehalten:

Die Rosen, sie blühn und verwehen,

Wir werden das Christkindlein sehen,

Sie blühn und verwehen,

Sie blühn, sie blühn,

Wir werden, wir werden

Verwehen, verwehen,

Das Christkindlein sehen

Und Rosen und Rosen!

Als ich einen Freund besuchte, der im Sterben lag, starrte er lange an die Decke, ehe er mich fragte: »Hörst du die Musik?«

Ich hörte sie glücklicherweise noch nicht, erwiderte aber: »Selbstverständlich!«

Darauf meinte er beruhigt: »Ja, das ist der Rhythmus, bei dem man mit muss.«

Die Musik, die mir damals unmittelbar aus den Worten, durch die Worte hindurch, hinter den Worten hervor in den Kopf und in das Herz drangen, war wie ein anonymes Geschenk, das von weither kam wie die Märchen und Mythen. Vielleicht lagerte es schon in mir und wartete nur auf einen durchlässigen Augenblick, um sich anzubieten, und ich hatte Glück, dass Zeit und Zustand zusammentrafen. Die Komposition änderte sich im Laufe der Jahrzehnte beständig, aber was blieb, war, dem scheinbar Unfassbaren Ausdruck zu geben, der Überrumpelung Luft, der Überraschung Raum.

Ich habe niemals Noten dazu geschrieben. Das Einzigartige, ja, das Nachhaltige, war gerade das Flüchtige, das augenblicklich Verschwindende – der Empfindungsfetzen, dessen Melodie und Rhythmus nie vorher zu hören und zu spüren waren. Das Geheimnisvolle ließ mich eine winzige Szene jenes Schöpfungsaktes ahnen, um den die Komponisten, die Dichter, die Künstler wissen.

»Ich habe einmal eine heiße Nadel in das Wachs gestochen, mit dem das Schlüsselloch der Tür, die in den großen Saal der Verwandlungen führt, versiegelt ist«, sagte ich zu meiner Mutter. Da war sie fünfundachtzig und ich über fünfzig. Meine Mutter sorgte sich nicht mehr um meine Temperatur, sondern antwortete: »Du trinkst zu viel, mein Junge.«

»Erinnerst du dich noch«, überging ich ihren Einwand, »an den Reim: Die Rosen, sie blühn und verwehen, Wir werden das Christkindlein sehen?«

»Natürlich«, nickte sie lächelnd, »du hattest so hohes Fieber, dass du glaubtest, Musik zu hören. Schon damals kam ich aus der Sorge um dich nicht heraus.«

»Aber jetzt sitzen wir zusammen«, meinte ich fröhlich, und während ich mir ein neues Glas Wein einschenkte und meine Mutter still vor sich hin grübelte, sang ich, damit es vorerst todsicher und gut enden würde:

Die Rosen, sie blühn und verwehen,

Wir werden sehen, wir werden sehen.

FAST NACKT

Versuch einer Selbstbefragung

I. KAPITEL

Die einzige Distanzierung, die er fand, war, das Ich in ein Er zu verwandeln. Nicht »ich erhielt die Nachricht«, sondern »er erhielt die Nachricht«, dass seine Nierenwerte endgültig auf die Dialyse, auf die Maschine zusteuern würden, genauer, dass er drei Tage die Woche für je vier Stunden in einem Raum mit fremden Menschen zusammenliegend sein Blut reinigen lassen müsste bis zu seinem Tod.

Als er diesen Satz niedergeschrieben hatte, ein halbes Jahr nachdem er es erfahren hatte, trank er ein Glas Wein, rauchte eine Zigarette und überlegte, ob es erträglich, befreiend oder quälend sei, diesem unwiderruflichen Fakt eine andere Aufmerksamkeit zu widmen als die der schlichten Hinnahme.

Die Wirklichkeit, das Unverrückbare, war ihm immer ein Gräuel gewesen. Schon als Kind hatte er dem Vorgegebenen getrotzt. Es stand keine Absicht dahinter. Es war ein Trieb, ein Instinkt. Seine Mutter hatte ihm erzählt, dass er bei Spaziergängen – auf Fotos sieht man ihn in einer Art Geschirr – jede Gelegenheit nutzte, um in eine Pfütze zu springen. Sie sagte es im Hinblick auf seinen Beruf. Er ging nämlich zum Theater und wurde Regisseur. Sie sagte es warnend, aber es war auch ein leichtes Glänzen in ihren Augen, denn sie liebten sich trotz der vielen Meinungsverschiedenheiten sehr, die Mutter und der einzige Sohn.

Die Aversion gegen die Wirklichkeit, die bis zu ihrer Verleugnung reichte, hatte jedoch nichts mit jenem Hang zur »Fantasterei« zu tun, den ihm sein Vater vorwarf. Eben weil er die Wirklichkeit so genau sah, hasste, fürchtete, verdammte er sie. Der Vater nannte es Dummheit, Hochmut, grundsätzliches Versagen. Der Sohn trug es ihm nie nach. Und jetzt im Alter, er war achtundsiebzig Jahre alt und sein Vater im siebzigsten Lebensjahr gestorben, wurde sein Erzeuger ihm noch näher verständlich in seinen Bedingtheiten, die die Zeit und die Umstände ihm gesetzt hatten.

Sein Vater fuhr mit dem Taxi ins Krankenhaus und war sechs Wochen später tot. Es war seine Art, das Unvermeidliche möglichst unauffällig und ohne »Bohei« hinter sich zu bringen.

Der Fall von Johannes lag anders. Die Nierenmaschine war keine Todesmaschine, im Gegenteil, sie war das einzige Mittel, sein Leben zu verlängern, aber sie drohte es auch zu bestimmen. In einer seiner Panikattacken fiel ihm Franz Kafka ein, dessen Dasein von der Tuberkulose – in seiner Zeit noch unheilbar – geprägt worden war. Kafka, ein Genie, und er, Johannes, ein Durchschnittsmensch mit einer Leidenschaft für Musik und Literatur und mit einer gewissen Fähigkeit begabt, sie mit anderen Menschen auf der Bühne durch interpretierende und assoziative Bilder einem mehr oder minder geneigten Kreis von Zuhörern und Zuschauern mitzuteilen: Mit welchem Bollwerk wollte er da der Maschine trotzen? Sie aushalten, ohne sich aufzugeben? Wie sollte er es schaffen, ihre Notwendigkeit als willkommenes Geschenk zu empfinden? Seine gnadenlose Abhängigkeit zeitweise vergessen zu können, und wenn er dann an sie gekettet lag, nicht von ihr beherrscht zu werden als ein wehrloses, apathisches Wesen, das ergeben sein Schicksal beklagte, bis selbst das stumpf versank?!

Die Maschine, gefüttert mit ihrer eisernen Panzerobjektivität, ließ nichts zu als die eigene Unumstößlichkeit. Sie stand ganz konkret da und spielte ihr grausames Spiel. Sie tauschte nicht nur das Blut aus, sie vertauschte auch die Gedanken. Sie hob jedes Ziel auf, jede Festigkeit. Sie waberte. Sie nebelte ein. Sie ließ alles taumeln, wanken. Alles blieb da und verschwunden. Es war ein Zwischenreich. Ein andauernder Verlust, der dich wund liegen machte im ewigen Brand bis auf die Knochen.

Johannes erwachte schweißüberströmt. Er tastete nach dem Licht. Elisabeth, seine Frau, lag ruhig schlafend neben ihm. Er berührte mit den Fingerspitzen ihren Arm. Er spürte ihre Haut. Er seufzte tief. Er war noch nicht halbiert von der Maschine. Was heißt halbiert?! Überstülpt, übermannt! Nein, nein! Er atmete tief. Noch war er in Sicherheit. Noch.

Die Nierenkrankheit hatte er seit Jahrzehnten. Die Nieren sonderten erhöht Kreatinin aus. Das verlief erstaunlich gut bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr. Er war in seiner Jugend Tag und Nacht ohne Nierenschutz mit dem Moped gefahren. Durch Wind und Wetter. Zu jeder Jahreszeit. Eines Tages urinierte er Eiter unter höllischem Schmerz. Das war Ende der sechziger Jahre. Er war noch nicht dreißig. Die Ärzte verschrieben ihm Antibiotika. Es wurde besser, aber der Schmerz hörte nicht auf. Zu dieser Zeit war er in Heidelberg als Regisseur engagiert. Im nahen Wiesbaden wurde nach amerikanischem Modell eine ganz der Forschung gewidmete Mayo-Klinik gegründet. Da ging er hoffend hin. Er wurde einem Arzt zugeteilt, der sich ein Gesamtbild der Krankheit verschaffen wollte. Dazu gehörte auch eine Biopsie der Niere, bei der ein winziges Stück der Nierenwand herausgepickt wurde, um es zu untersuchen. Die Operation würde kostenlos sein. Es war wohl eine der ersten ihrer Art, der Minimalinvasivmedizin. Für die Studenten wurde sie über Bildschirme übertragen. Es geschah ohne Narkose. Die Nadel wurde am Rückenmark vorbei ohne Schnitte in den Körper geführt, geleitet lediglich durch den Atem des Patienten, dessen Stärke, Tempo und Anhalten der Operateur dem Patienten vorgab.

Johannes hatte große Angst, aber größer war das Vertrauen zu seinem Arzt, der ihm dazu riet. Der Operateur forderte ihn auf, vor sich auf den Bildschirm zu schauen, und Johannes sah, wie die Nadel über einem Organ schwebte, das wohl seine Niere war, doch er empfand es nicht. Weder die Nadel noch das Organ gehörten zu ihm. Er hatte nichts damit zu tun. Es war ein Bild, sonst nichts. Auch als er hörte, wie der Arzt leise »Jetzt keine Bewegung« zu ihm sagte, und die Nadel sich dem Organ näherte und etwas davon abschnappte, betrachtete er nur ein Bild. »Wieder atmen«, flüsterte der Arzt, und er tat, wie ihm geheißen.

Irgendwann sagte der Arzt: »Danke! Sie können sich entspannen«. Er legte sich vorsichtig hin und hörte ein Husten und Räuspern. Das Licht im großen Saal ging langsam an, und er bemerkte, während man ihn fortfuhr, um die hundert Menschen, die aufgestanden waren und klatschten. Dann begann er zu weinen. Es war ein wohliger Zustand. Die Tränen flossen über sein Kinn, und er genoss es.

Im Zimmer wurden Eisbeutel um sein Becken gelegt. Er japste nach Luft. Sein Arzt kam. »Das haben Sie großartig gemacht«, sagte er.

»Hat es etwas genützt?« fragte Johannes.

»Das wissen wir erst, wenn wir die Probe untersucht haben«, entgegnete der Arzt. »Was kann ich jetzt für Sie tun?«

»Schlafen. Ich brauche eine Schlaftablette, ich muss schlafen«, sagte Johannes.

»Ganz meine Meinung«, sagte der Arzt, zog Tabletten aus seinem Kittel, füllte ein Glas mit Wasser, und Johannes schluckte zwei Tabletten.

»Schöne Träume«, wünschte der Arzt.

Als Johannes erwachte, war es schon dunkel. Er hatte nur einen Gedanken: etwas Süßes. Eis. Schokoladeneis. Er klingelte ungeduldig und mehrmals. Ein junges Mädchen kam herein, sehr hübsch, in einem Minirock.

»Ich hätte gern eine große Portion Schokoladeneis«, sagte er und lächelte sie an. Das Mädchen sagte nichts. Es stand im Raum und sah ihn an. Er fühlte sich elend, ausgeliefert, und fror. »Und dann«, fuhr er lauter fort, »will ich aus diesem Eisbett raus und in meinen Schlafanzug. Mir ist kalt!«

Das Mädchen rührte sich nicht.

Da schrie er: »Mein Arsch ist ein Eiszapfen, und pissen muss ich auch!«

Das Mädchen war weg. Er stemmte sich hoch, fasste die leere Blumenvase, die auf seinem Nachttisch stand, und warf sie mit aller Kraft gegen die Tür. Die Tür wurde aufgerissen. Er zog sich an seinem Bett hoch und brüllte: »Ich will meinen Arzt sprechen! Ein Saustall ist das hier, sofort!«

Der Pfleger knallte die Tür zu. Johannes fiel ins Bett zurück. Er schluchzte. Sein Arzt kam.

»Hören Sie, Doktor, es kann doch nicht das Neue dieser Klinik sein, dass jemand im Minirock statt in Schwesterntracht kommt. Ich brauche ein Schokoladeneis. Und es kann auch nicht sein, dass man in dieser Klinik durchgehend die seit Jahrhunderten bekannten Scheißhemden trägt, die den Hintern frei lassen und den Schwanz und die Eier auch!« Er schluchzte erneut. »Außerdem will ich aus dem Eis raus!«

»Sie haben recht«, sagte der Arzt und trat auf die Vasenscherben. »Sie bekommen Schokoladeneis, ihren Schlafanzug und ein frisch bezogenes Bett ohne Eis.«

»Danke, Doktor«, flüsterte Johannes, »und jetzt möchte ich meine Frau anrufen.«

Was so prätentiös klingt, das Schokoladeneis betreffend, wäre in Wirklichkeit ein einfacher Vorgang gewesen, da die Klinik direkt durch einen Gang mit einem großen Hotel verbunden war, in dem die Patienten bei längeren Untersuchungen übernachten konnten und aus dessen Küche das vorzügliche Essen kam. Mit dem jungen Mädchen, einem Neuling, hatten sich die Pfleger einen Spaß erlaubt und ihr gesagt: »Sei vorsichtig, der junge Mann spuckt und beißt«.

Johannes erinnerte sich, dass er noch öfter zu dem Arzt in die Klinik fuhr und später jahrelang mit ihm in telefonischem Kontakt stand. Der Arzt meinte einmal, es könnte sich ein Kältevirus in der Niere entwickelt haben. Bei Gefangenen in Sibirien sei das der Fall gewesen. Irgendwann verlor sich ihre Verbindung, aber der Eindruck blieb. Ein Mediziner versuchte mit Engagement eine Krankheit ganzheitlich einzukreisen, zog Experten hinzu, verwarf eine These und entwickelte eine neue ohne Zynismus, Herrschsucht oder Dogmatismus. Das ist nicht immer so, dachte Johannes bitter. Er hatte aber im Augenblick keine Lust, weiter daran zu denken.

Überhaupt überfiel ihn jetzt oft eine lähmende, eine bedrückende Passivität. Zufällig hatte er einen Brief seiner Mutter gelesen – er hatte alle ihre Briefe aufbewahrt –, der gesondert in einem Kästchen lag, das ein Foto seines Vaters, die Todesanzeige, Bilder vom Familiengrab und von den Begräbnissen der Eltern enthielt. Die Mutter schrieb den Brief kurz nach dem Tode des Vaters. Sie klagte über ihre Einsamkeit, die Schmerzen in ihren Beinen, und dass sie nicht nach Berlin kommen könne – alles rührend und verständlich –, um mit folgendem Satz zu enden: Ihr wisst gar nicht, warum ihr von Gott in diese Welt gestellt seid. Ihr lebt nur nach außen. Viel Liebe von deiner Mutti.

Er war ihre herben Umschwünge gewohnt, aber dieser Satz schwang doch in ihm nach. Sie hatte ja recht. Sie beide, Elisabeth und er, hatten diese Frage nach dem Sinn der Existenz mehrfach erörtert und waren noch nie zu einem Schluss gekommen, bis auf die schwerwiegende Erkenntnis, dass es ihnen beiden unmöglich war, an einen Gott und an irgendeine Form des Jenseits zu glauben. Das erschrak ihn immer wieder. Er stammte nicht nur aus einem katholischen Elternhaus, sondern war bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr ein glühender Gläubiger gewesen, sogar Messdiener. Er diente um sieben Uhr morgens in einem Altersheim, begleitete die Fronleichnamsprozession, ging jede vierte Woche zur Beichte und jeden Sonntag zur Kommunion.

Sein Vater hatte ihm von einer Dienstreise nach Kevelaer eine silberne Monstranz mitgebracht und einen kleinen Kessel an goldenen Ketten mit einer Packung echten Weihrauchs, den er wie bei der Messe hin und her schwenken konnte. Er pflegte seine Messe in der Garage zu feiern, wenn deren Mieter, Herr Heinemann, mit seinem Auto auf Tour ging, denn er war Vertreter für Fischkonserven. Johannes konnte die wichtigsten Gebete lateinisch auswendig aufsagen, auch weil er auf einem humanistischen Gymnasium war.

Wann genau der Glaube zerbröckelte, zerbrach, wegsackte, verschwand, konnte er nicht mehr rekonstruieren. Später las er bei Robert Musil den Satz: Man ist bei den meisten Lebensentscheidungen abwesend. Das traf auch auf ihn zu.

Sicher hatte seine Glaubenskrise nichts mit der Pubertät zu tun. Die Pubertät bezog sich mehr auf sein Hirn und seine Nerven als auf seinen Schwanz. Nach der ersten nächtlichen Ejakulation war er in Panik geraten. Er glaubte, seine Hoden liefen aus. Er versuchte die Schlafanzughose zu säubern, aber ein Fleck blieb. Er war verzweifelt. Da urinierte er darauf und sagte seiner Mutter: »Stell dir vor, ich habe mich heute Nacht nach einem furchtbaren Albtraum nass gemacht.«

»Du Armer«, entgegnete die Mutter. »Gib her, ich wasche sie sofort.«

Einige Tage überlegte er hin und her, seinen Freund Klaus zu fragen, ob ihm dergleichen ebenfalls passiert sei, da geschah es zum zweiten Mal. Das beruhigte ihn. Die Hoden konnten also nicht kaputt sein. Sie hatten wohl zu viel Material. Er begann sich mit seinem Zustand zu beschäftigen und benutzte ab jetzt den Brockhaus in der Krefelder Stadtbibliothek.

Was für eine verlassene, ungeschickte Generation, dachte Johannes. Man schrieb das Jahr 1953. In der Schule wurde über Bienen gesprochen und zuhause über Sauberkeit und Anstand. Aber schweifen wir nicht ab! Johannes holte sich ein Glas Wein. Vielleicht eine Zigarette? Er zögerte. Er gab nach. Ich habe keine Disziplin, da haben die Eltern recht gehabt. Noch nicht einmal die Angst hält mich zurück. Ich bin ein Schlappschwanz ohne Einsicht. Weiter!

Was war mit Gott? Er hatte nach mehreren Besuchen in der Bibliothek kein Problem mehr mit seinem Schwanz. Es war die Natur, nicht er. Er hatte sich nicht unsittlich berührt, wie es im Beichtspiegel hieß. Warum sollte er es also beichten und warum ausgerechnet Pfarrer Hemsing, dem er misstraute.

Eines Tages war er zu früh in der Sakristei, um sich umzuziehen. Er langweilte sich und ging in den hinteren Raum, in dem die Messgewänder hingen, um sie sich einmal genauer anzusehen. Der Sohn des Museumsdirektors stürzte herein. Er war ein Albino und hatte eine weiße Pagenfrisur. Unmittelbar darauf kam Pfarrer Hemsing, blieb im vorderen Raum, und Johannes hörte, wie er sagte: »Warte, ich helfe dir«. Nach einer längeren Stille plötzlich heftig die Stimme des Jungen: »Nein, nein! Ich kann mich allein anziehen!« Johannes stellte sich schnell ans Fenster und band sich die Schuhe, und so traf ihn Pfarrer Hemsing, schwer atmend und sichtlich erschrocken, als er ihn sah. Mit brüchiger Stimme sagte er: »Was, du bist schon da?«

Der Junge, der Thorsten hieß, und Johannes sprachen kein Wort über den Vorfall, aber der Junge kam nicht mehr. Er hatte zu viel in der Schule zu tun, hieß es. Johannes wusste nicht wirklich, was schwul war, und der Brockhaus aus dem Jahr 1926 half nur begrenzt, aber eins spürte er: Es gab unumstößliche Unterschiede in der Natur, und es würde die Verantwortung des Einzelnen sein, damit umzugehen. Dass Pfarrer Hemsing eine andere Natur hatte, musste geduldet werden, auch bei einem Priester, aber wie er ihr nachgab, war falsch. Er hatte keinen gleichgearteten Partner. Es gab keine Freiheit. Es wurde Bedrohung.

Johannes löschte lächelnd die Zigarette und trank den letzten Schluck Wein. Wie rührend war sein Versuch schon als Kind gewesen, akzeptieren zu wollen. Daran hatte sich im Laufe des Lebens nicht geändert. Kurz war er stolz auf sich, denn es war damals besonders schwer, in der zugeknöpften Erwachsenenwelt ein Löchlein Luft zu finden. Einen angstfreien Durchzug, eine frische Brise Unbelastetheit. Jede neue Sicht wurde versperrt durch Religion und festgezurrte Begriffe, wie sie schon seit Jahrhunderten herrschten. Aber wo blieb Gott?

»Auch für einen Priester«, hatte er geschrieben. Wenn er das schon als Dreizehnjähriger dachte, war es wohl aus mit der Kirche, der Religion. Beide waren für ihn fassbar, erfahrbar, Transportmittel zu Gott, und als sie verschwanden, verschwand auch Gott, denn dazu bedurfte es einer bestimmten Art von Fantasie, und die hatte er nicht. Leider, wie er es ernsthaft betonte.

Daher kamen in der Pubertät die Ängste, das Herzrasen, das Herzstolpern, die Schwindel und das Erbrechen. Überall stieß er auf Erinnerungen an Gott wie warnende Zeichen, ihn zur Umkehr zu mahnen, Reue zu empfinden, Buße zu tun, und später, langsamer und trostloser, tauchte die Gewissheit von einem Nichts auf, das ebenso unvorstellbar war. Aber es schien kein Zurück mehr zu geben. Der harmonische Zusammenhang zu einer beseligten Verwandlung war nicht mehr herzustellen. Auch das ist Natur, stöhnte er. Es gibt Menschen, die glauben können, und Menschen, die es nicht können. Man kann sich zwingen zu lernen, aber zur Liebe und zu Gott nicht. Er schrieb es in sein Tagebuch, und manchmal beruhigte es ihn, wenn er es las, aber zwischendurch brauchte er eine halbe Beruhigungstablette Valium, die er seiner alten Kinderärztin abgeluchst hatte, weil sie auch nicht an Gott glaubte, was keiner außer ihm wissen durfte.

Dabei meinte er nicht, dass für einen wahrhaft Gläubigen die Religion eine Idylle sei, doch zumindest eine vitale Auseinandersetzung mit einer unbekannten Zone, um die zu bemühen sich lohnte. Diese belebende Anstrengung fiel für Elisabeth und ihn weg, was die Anforderung an ein erfülltes Diesseits verstärkte, wie er sich in stillen Augenblicken eingestand. Es machte ihn nicht glücklicher. Darum zum vorläufig letzten Mal: Wann ging Gott?

Er versäumte die Beichte, er versäumte die Kommunion. »Du gehst nicht mehr zur Kommunion«, sagte die Mutter.

»Ich gehe auch nicht mehr zur Beichte«, antwortete er tastend.

Die Mutter stutzte nur einen Augenblick. Dann legte sie den Arm um ihn und meinte: »So schlimm können deine Sünden nicht sein. Gott wird sie dir verzeihen. Ich bete dafür, und nächsten Sonntag kommunizieren wir beide zusammen.« Sie gab ihm einen Kuss und schaute ihn lachend an.

Als sie am Sonntag gemeinsam vor den Altarstufen standen und Pfarrer Hemsing mit dem Kelch und den zum Leibe Christi verwandelten Hostien erwarteten, atmete er ganz flach vor Konzentration. Er hatte sich nämlich in der vorigen Nacht ausführlich unsittlich berührt. Er glaubte zwar nicht mehr, dass ihn ein Blitz der ungebeichteten Todessünde wegen treffen würde, doch er wollte überprüfen, was das Empfangen der Hostie, des Leibes Christi, in ihm auslösen würde.

Als Pfarrer Hemsing ihm die Hostie auf die Zunge legte, schluckte er sie nicht sofort hinunter wie sonst, sondern ließ sie im geschlossenen Mund liegen. Er blieb stehen, die Hände gefaltet. Er spürte nichts. Er bewegte die Zunge langsam und begann schließlich mit winzigen Bewegungen zu kauen. So wie die Hostie nach nichts schmeckte, war er gedanken- und gefühllos, weil alles überstrahlt war von dem Wort Nichts.

Irgendwie kam er neben der Mutter zu sitzen, die ihm zuflüsterte: »Du warst ergriffen, nicht wahr?« Da spürte er plötzlich eine so heftige Zuneigung zu ihr und ihrem Missverständnis aus Liebe und Hoffnung, dass er seinen Kopf an ihren Arm lehnte und »Ja« sagte, was nicht gelogen war.

II. KAPITEL

Anfang der Siebziger hatte der Schmerz in den Nieren aufgehört. Johannes wusste nicht zu sagen, warum. Die Krankheit blieb, aber er merkte nichts von ihr. Andere lebensgefährliche Situationen traten ein, die er jetzt nicht aufrufen wollte. Lieber das Naheliegende.

Seit vierundfünfzig Jahren war er mit einer Frau zusammen, der er einmal schrieb: »Du warst mir niemals angetraut / du bist mir angeboren.« Es waren zwei Zeilen aus einem Augenblicksgedicht, die ihm weiterhin gefielen, weil er nicht begreifen konnte, wie es zu diesem immerwährenden Verhältnis kam. Sie waren ständig zusammen, sie stritten sich gehörig, arbeiteten miteinander, und das gern und gut, wollten sich trennen, was sie einmal tat und ihn in ein schreckliches Unglück stürzte, bis sie zurückkam, was sie, wie er insgeheim fürchtete, vielleicht oder wahrscheinlich, mal etwas mehr, mal etwas weniger, dennoch und eher sicher, hin und wieder, auch öfter, ganz tief im Innersten, nicht völlig verborgen, zu bereuen schien. Was sie aber derartig formuliert von sich weisen würde. Sie würde sich weigern, die Hintergründe und Ursachen zu benennen, da dies im Verhältnis zur Wirklichkeit derzeit in keinem mehr gerechtfertigten Verhältnis stünde. Das würde sie sagen, dachte Johannes, und war sich dessen einige Augenblicke später doch nicht mehr gewiss, denn sie war trotz ihrer manchmal unverblümten Direktheit immer noch ein Geheimnis für ihn.

Johannes holte sich ein Glas Wein und zündete sich eine Zigarette an. Der kluge und begabte Sohn war verheiratet, als Kameramann stets unterwegs, und der fünfundzwanzigjährige Enkel zu seiner Freundin nach München gezogen, nachdem er seinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht hatte. Sie waren bis auf wenige Freundschaften allein. Johannes trank.

Wie verhindert man, dass ein Lebensabend eine Lebensverdämmerung wird, wenn man noch nicht dement ist? Selbst wenn man für drei Tage die Woche an eine Maschine angeschlossen werden muss und dann die Woche vier Tage hat? Und sechzehn Tage der Monat? Johannes drückte die Zigarette aus. Das eben durfte nicht geschehen. Er musste die drei Tage integrieren.

Er kaufte sich einen Apparat, auf dem er Filme sehen konnte. Der Apparat war leicht zu bedienen und würde neben der Lektüre die vier Stunden sinnvoll ausfüllen. Diese vier Stunden unter den fremden Körpern, ihren Atemzügen, ihren Ausdünstungen, wie fürchtete er sich davor! Als er einmal eher zufällig den Dialyseraum einer Nierenstation gesehen hatte, erstarrte er. Acht Menschen lagen eng nebeneinander auf der einen Seite des niedrigen Raums mit einem Fenster und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Sie taten nichts, sie lagen nur. Er musste sofort an Bilder von Kubin, Giacometti, Goya, Kollwitz bis Zille denken, ehe er bebend den Raum verlassen konnte. Aber das waren Kunstwerke, das hier war schlimmster Naturalismus, blanke Wirklichkeit, biologisches Überdauern. Bei der Nierenstation, die ihn aufnehmen würde, gab es das glücklicherweise nicht. Die Räume waren hoch mit großen Fenstern, und die Betten standen freier in ihnen, doch die Menschen kannte er natürlich nicht. Würde die Maschine alle gleich machen? Er jedenfalls würde mit allen Mitteln Widerstand leisten, wissend, dass es Passagen lähmender Ohnmacht geben würde, die auszuhalten er noch nicht denken wollte. Er wusste nur, ohne Elisabeth würde er es nicht aushalten, denn wie würde er sterben, wenn nicht an der Maschine in einem fremden Raum mit vielen Menschen? Das müsste er die Ärztin fragen! Er würde nicht zuhause sterben können. Er würde ja sonst vergiftet sterben. Das wäre auch gleichgültig, aber wie ginge das aus? Schluss! Jetzt musste er Schluss machen! Schluss!

Er musste sich wie Münchhausen mit der eigenen Hand am Hemdkragen selbst aus dem Sumpf ziehen. Er durfte Elisabeth nicht so belasten, wie es geschah. Es passierte ihm in seiner Panik. Er besetzte sie, die selbst mit den Mühen des Alters zu kämpfen hatte, mit seinen Ausfällen. Nur das Festhalten seines Zustands und die daraus sich ergebenden Assoziationen sollte er unbedingt fortführen. Das zwang ihn dazu, seinen Ausflüchten Grenzen zu setzen, der Zufälligkeit einen bewussteren Zusammenhang zu geben und die dumpfe Sinnlosigkeit in einen helleren Überblick zu zerren. Nur nicht, dass er später das Gefühl hatte, wie es sich bei dem Dokumentarfilm »Celebration. Über Yves Saint Laurent« einstellte. Der geniale Mann wurde ein Jahr vor seinem Tod 2008 gezeigt als ein durchgehend mit Drogen vollgestopfter Typ, der seinen Mund ständig zu einer infantilen Schnute verzog und zwischenseinen höchst natürlich agierenden Modellen und Mit-arbeitern von seinem Freund Pierre Bergé hin und her geschoben wurde wie eine Puppe oder besser wie ein Popanz, was Bergé mit dem Vergleich erklärte, dass der Schlafwandler Yves nicht aufwachen dürfe, um nicht vom Dach zu stürzen. Ich zweifle nicht, dass der Zustand Saint Laurents damals dem entsprach, aber es war eklig und menschenverachtend, wie es der Film in seiner Eintönigkeit transportierte. Er öffnete keine Sekunde einen Einblick in die Arbeit und das Wesen dieses erstaunlichen Mannes. Es war höchstens eine widerliche Manipulationsstudie über Pierre Bergé und seine Macht über eine kranke Kreatur.

Elisabeth, die den Film mit Johannes zusammen gesehen hatte, empfand ebenso, mehr noch, sie begann, während er noch nach Worten suchte, glasklar zu formulieren. Wohl auch dadurch veranlasst, fand er es hilfreich in seiner Verunsicherung, ihr eine Stelle, die von ihr handelte – »Seit vierundfünfzig Jahren war ich mit einer Frau zusammen« und so weiter – vorzulesen. Zuvor hatte er ein paar Worte über die fehlende Verwandlung in solchen Texten und über die gefährliche ins Private verlaufende Trivialität gesagt und wie groß seine Probleme und Bedenken waren. Er las etwas heiser vor Aufregung. Sie schwieg einen Augenblick, dann sagte sie knapp: »Schreib weiter. Ich bereite die Steuererklärung vor!« Er wusste, das sollte fürs Erste genügen.

Ehe Johannes an seinen Text ging, öffnete er das Fenster, um eine bessere Sicht auf das gegenüberliegende Haus zu haben, in dessen zweitem Stock ein Mann lebte, den er schon seit achtunddreißig Jahren beobachtete, so lang lebten Elisabeth und er in ihrer Wohnung. Der Mann, den Johannes für ein paar Jahre älter als sich hielt, kam zwei- bis viermal am Tag auf den Balkon, um die Blumen zu pflegen. Dann ging er wieder hinein. Die rotdunklen, ziemlich schmutzigen Vorhänge waren stets bis auf einen Spalt geschlossen. Abends brannte lang Licht im Zimmer, und man konnte sehen, wie der Mann in Büchern blätterte.

Elisabeth und Johannes waren während des ganzen Sommers in ihrem Haus in den Alpen gewesen, dann kurz in Berlin, dann, weil die Nierenwerte sich nicht verschlechterten, schnell entschlossen nach Sardinien geflogen, um, wie Johannes pathetisch sagte, »noch einmal das Meer zu sehen«.

Nach ihrer Rückkunft, als Johannes ans Fenster ging, sah er es. Zuerst die Vorhänge, die aufgezogen waren, und dann Stöße von Büchern, die sich auf einem Tisch stapelten, der direkt am Fenster stand. Die Türen waren geschlossen, die Blumen abgeschnitten, und im Zimmer, das nach hinten im Dunkeln lag, kein Licht. Johannes öffnete das Fenster. Nahezu körperlich schien ihn über die Straße hinweg eine Abwesenheit anzuwehen, die ihn verstörte. Das Bild legte eine Situation bloß, die nur der Tod sein konnte oder ein Krankenhausaufenthalt. Was gegen das Letztere sprach, war die scheinbar endgültige Ordnung, die sich vermittelte. Der Mann hätte keine Zeit und Kraft dazu gehabt, wenn er wiederkommen würde. Nur der Tod oder eine hilflose Schwäche hätten ihn aus der Wohnung getrieben. Davon war Johannes überzeugt. Eine Einsamkeit ist erloschen, flüsterte er, hustete heftig, und weil er unbelehrbar war und ohne Disziplin, zündete er sich eine Zigarette an.