10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

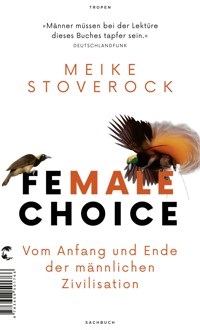

Wie Männer sich die Macht über Frauen nahmen und warum das jetzt aufhört In der Natur kontrollieren Weibchen den Zugang zu Sex. Die Biologie nennt das FEMALE CHOICE. Bis zur Sesshaftwerdung galt das auch für den Menschen. Doch dann schufen die Männer eine Zivilisation unter Ausschluss der Frauen. Doch die finden langsam zu ihrer natürlichen Stärke zurück. Uralte Geschlechterverhältnisse sind endlich in Bewegung. Die Zeit ist reif, das Zusammenleben von Frauen und Männern neu zu denken. »Wo und wann nahm die Ungleichheit der Geschlechter ihren Anfang? Über dieses Buch wird debattiert und gestritten werden! Das ist gut, denn dann müssen es viele Menschen lesen!« Petra Hartlieb FEMALE CHOICE ist ein Fachterminus aus der Biologie, der die Fortpflanzungsstrategie der allermeisten Lebewesen beschreibt. Hierbei müssen Männchen eine Leistung erbringen, um sich mit einem Weibchen zu paaren. Denn für das Weibchen ist Fortpflanzung viel aufwändiger. Sie ist wählerisch, er anspruchslos. Er geht auf Masse, sie auf Klasse. Er konkurriert, sie entscheidet. Doch im Laufe der Geschichte unserer Zivilisation hatten die Frauen bisher kaum eine Wahl. Mit der Landwirtschaft wurden die Menschen sesshaft und die Frauen aus der Öffentlichkeit ins private Heim gedrängt. Erst seit – evolutionsbiologisch – sehr kurzer Zeit können Frauen die Welt mitgestalten. Und nun gerät die männliche Ordnung ins Wanken. Überall formiert sich männlicher, zum Teil gewaltbereiter Widerstand. Was nun? Klug, provokant und anschaulich beschreibt Meike Stoverock nicht nur, wo die Menschheit vor über 10 000 Jahren falsch abgebogen ist, sondern auch, was sich ändern muss, damit Männer und Frauen eine gemeinsame Zukunft haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Meike Stoverock

Female Choice

Vom Anfang und Endeder männlichen Zivilisation

Tropen Sachbuch

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Tropen

www.tropen.de

© 2021, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net

Fotos: Kleiner Paradiesvogel links: © FinePic®, München,

Kleiner Paradiesvogel rechts: © Gettyimages/Weng Lim

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-50176-6

E-Book: ISBN 978-3-608-12083-7

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Einleitung

Von Anfang und Ende

Über Menschengruppen sprechen

Kapitel I

Der Status quo

Das Duale System

Männer und die männliche Welt

Frauen und die männliche Welt

Kapitel II

Female Choice

Natürliche Differenzen

Gewalt ist eine Lösung

Über Töpfe und Deckel

Und der Mensch?

Kapitel III

Der Anfang der männlichen Zivilisation

Die Stunde null

Haben und Sein

Jeder nur eine Frau

Gleitmittel

Trostpflaster

Kapitel IV

Das Ende der männlichen Zivilisation

Revolution auf Rezept

Feminismus

Der Backlash

Die letzte Bastion männlicher Kontrolle

Kapitel V

Eine neue Zivilisation

Sexuelles Erwachen

Sex für alle

Die romantische Paarbeziehung

Sichtbarkeiten

Menschheit ohne Gott

Mo’ Money Mo’ Problems

Nachwort

Literatur

Bücher

Artikel und Weblinks

Androzentrismus, Benachteiligung der Frau:

Pflegearbeit:

Altsteinzeit und Altertum:

Verhütung:

Kernfamilie:

Höhlenmalerei und erotische Kunst:

Antike Gesetzestexte:

Wechsel von Gleichheit zu Patriarchat:

Genetischer Flaschenhals:

Gewalt:

Hierarchien und Arbeit:

Hormone:

Incels und Incelprophylaxe:

Fortpflanzung Männer:

Prostitutionsverbot:

Sexpuppen:

Sexualität (Partnerwahl, Beziehungen, Fortpflanzung):

Sexualmoral und Religion:

Verdeckte Ovulation:

Für S.

Danke für alles.

Einleitung

Von Anfang und Ende

Die Welt ist in Bewegung, spüren Sie das auch? Scheinbar uralte stabile Verhältnisse sind ins Wanken geraten – nicht so sehr, dass man sich schon mit Lebensmitteln im Keller verbarrikadieren müsste, aber stark genug, dass unsere Zivilisationsgewissheiten brüchig werden und bestehende Machtverhältnisse zunehmend unter Druck geraten. Progressive Bewegungen wie Fridays For Future oder Black Lives Matter machen der westlichen Welt mehr und mehr bewusst, wie stark ihr Wohlstand auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit basiert und die #MeToo-Bewegung bringt die Allgegenwart sexueller Gewalt endlich zur Anklage. Doch gleichzeitig nimmt die Polarisierung enorm zu. Rechtspopulisten halten in vielen Ländern Einzug in Parlamente und Regierungen. Rechtsextremistische und islamistische Gruppierungen erstarken, Amokläufe und Attentate nehmen zu. Junge weiße Männer schließen sich zu Gruppen zusammen, die eine krude Mischung aus Frauenhass, Verschwörungserzählungen, Sexualitätsfixierung und Verachtung nicht-weißer Menschen propagieren.

Das Seltsame dabei ist, dass auf allen Seiten mit der Haltung eines heroischen Gerechtigkeitskämpfers gestritten wird. Als ginge es bei allen Bewegungen, Konflikten und Gewaltausbrüchen darum, lange geduldetes Unrecht endlich zu vergelten. Menschen, die sich aufgrund gemeinsamer Werte über lange Zeit verbunden fühlten, scheinen plötzlich verschiedene Sprachen zu sprechen. Sind die alle bekloppt geworden? Ein bisschen muss die Antwort wohl »Ja« lauten, denn die Verunsicherung und Überforderung, die die Veränderungen der letzten Jahre bei den Menschen hervorrufen, bringen irrationale Ängste und Überreaktionen mit sich. Doch hinter dem Ungerechtigkeitsgestus steckt mehr. Bei fast allen diesen großen Streitthemen fällt eines auf: In den vorigen Jahren wurden global wie lokal die progressiven Positionen eher von Frauen vertreten, während Männer den größeren Anteil bei den konservativen und reaktionären Positionen einnahmen. Fridays For Future verbindet man mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer, #MeToo begann mit den Berichten von Frauen, und der sogenannte intersektionale Feminismus setzt sich nicht für Frauen als einheitliche Gruppe ein, sondern auch für Minderheiten, die lange in Diskursen vernachlässigt wurden.

Es sind dagegen mehrheitlich Männer, die Kohlekraft und Verbrennungsmotoren unterstützen, gegen Feminismus, Vegetarismus und die Aufnahme von Flüchtlingen sind. Das Erstarken rechter Kräfte geht vor allem auf Männer zurück, etwa durch die Wahl von Donald Trump, Jair Bolsonaro oder der AfD.

Dieses konträre Verhalten deutet auf unterschiedliche Bedürfnisse von Männern und Frauen hin und legt die Vermutung nahe, dass diese auch etwas mit dem Geschlecht zu tun haben könnten. In zukunftsgerichteten Debatten ist es derzeit Konsens, die unterschiedlichen Bedürfnisse – wie die meisten anderen Geschlechterunterschiede – auf gesellschaftliche Einflüsse zurückzuführen. Keine Sorge, Sie brauchen diese Überzeugung nicht aufzugeben. Aber nehmen Sie für einen Moment an, dass es außer der sozio-kulturellen Prägung auch evolutionsbiologische Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass sich bestimmte Verhaltensmuster entlang von Geschlechtergrenzen beobachten lassen. Und nehmen Sie nun weiter an, dass der evolutionsbiologische Faktor, der unterschiedliche Bedürfnisse der Geschlechter zur Folge hat, bei der Gestaltung der sesshaften Zivilisation und damit auch der kulturellen Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Die Sesshaftigkeit entstand vor circa 10.000 Jahren nach der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht. Die Zivilisation, die darauf folgte, wurde, und hier liegt der entscheidende Punkt, ausschließlich von Männern nach ihren Bedürfnissen gestaltet. Und sie arbeiteten dabei an der Unterdrückung und Kontrolle eines biologischen Prinzips, das zuvor seit Millionen von Jahren gültig gewesen war: des Urprinzips der Partnerwahl, bei dem die Entscheidung, welches Männchen Sex hat, von den Weibchen abhängt – die Female Choice. Diese Unterdrückung – und damit auch die der weiblichen Bedürfnisse – ist das Fundament, auf dem die heutigen Staaten, politischen Systeme und Kulturkreise stehen. Und bevor Sie fragen: Nein, tut mir leid, größer habe ich es nicht.

Ich ahne Ihr Augenrollen bei der Andeutung von evolutionsbiologischen Geschlechterunterschieden. Mir ist bewusst, dass dieses Thema ein Minenfeld ist. Statt biologische Sachverhalte als wertfreie Tatsachen zu bezeichnen, wurden sie in Debatten bisher allzu häufig in Aussagen gepresst, um zumeist weiße oder männliche Interessen durchzusetzen. Daher besteht heute verständlicherweise oft eine prophylaktische Abwehrhaltung gegen die Erwähnung biologischer Muster. Wir sollten also zunächst den Sachverhalt von seinem Missbrauch durch eine von Männern gestaltete Zivilisation trennen. Wir müssen zurück zu einer wertneutralen Beschreibung bestimmter Eigenschaften der Spezies Mensch. Dabei hilft uns die Mathematik. Viele messbare Muster folgen einer stabilen Verteilung, der sogenannten Standardnormalverteilung. Vereinfacht sieht diese Verteilung so aus, dass eine Mehrheit der Individuen dem durchschnittlichen Wertebereich dieses Musters entspricht. Dass eine kleinere Anzahl unter oder über diesem Durchschnitt liegt, ist dabei ebenso normal. Das Sprechen über Muster erlaubt Aussagen über Gruppen, ohne dass dabei jedes Individuum in all seinen Eigenschaften diesem Muster entsprechen müsste.

Ich beziehe mich in meinem Buch vor allem auf Menschen, die eindeutig dem Modell »Mann« oder »Frau« angehören: Auch wenn ich Geschlecht nicht als binäres Merkmal sehe (siehe hierzu Kapitel I. 1 »Das Duale System«), spielt sich sexuelle Fortpflanzung zwischen zwei physisch verschiedenen Geschlechtern ab, die miteinander leiblichen Nachwuchs zeugen können. Dies ist der evolutionäre Ausgangspunkt der Female Choice. Da es in diesem Buch um Probleme geht, die sich in der westlichen und zum Teil der nahöstlichen Kultur am deutlichsten zeigen, betrachte ich vor allem ihre kulturellen Ursprünge, die nach der wahrscheinlichsten Theorie im südöstlichen Mittelmeerraum liegen. Der Schwerpunkt meiner Erzählung ist damit eurasisch oder eurozentrisch, aber Sie werden hoffentlich schnell merken, wie universell die Grundprinzipien der sesshaften Männerzivilisation sind.

Wenn Sie Geschlechterdebatten in den letzten Jahren mitverfolgt haben, ist Ihnen sicher aufgefallen, wie schnell die Empörung hochkocht. Bei Twitter meint die Phrase »You lost me at …«, dass man Texte bei bestimmten Reizwörtern gar nicht mehr weiterliest. Dieses Buch besteht praktisch nur aus Reizwörtern, und zwar völlig unabhängig davon, welchem Geschlecht und politischen Lager Sie angehören. Je nachdem, welchen Positionen Sie zuneigen, werden Sie in mir sowohl eine Feminazi als auch eine antifeministische Nestbeschmutzerin sehen. Sie werden Sätze lesen, die Sie vorher nur im Zusammenhang mit Beleidigung und Unterdrückung gehört haben. Mitunter werden Sie nach der Hälfte eines Satzes abbrechen wollen, weil Sie glauben zu wissen, welches Argument ich bemühen werde – in all diesen Fällen bitte ich Sie von ganzem Herzen um Ihr Vertrauen und Ihre Geduld, auch wenn Sie manchmal mit den Zähnen knirschen werden. Ich komme als Menschenfreundin.

Wie funktioniert nun das Paarungssystem der Female Choice? Das für unsere Betrachtungen wichtigste Merkmal ist, dass die Männchen etwas leisten müssen, sich gewissermaßen um Sex bewerben, und die Weibchen wählen. Die Wahl findet nicht immer aktiv statt und ist daher oft nicht gleich zu erkennen, aber der Vollzug des Geschlechtsaktes hängt für Männchen immer von den Anforderungen der Weibchen ab. Die Konkurrenz liegt bei der Partnerwahl, also stets auf männlicher Seite. Charles Darwin nannte das »Sexuelle Selektion«.

Das Fundament der Female Choice bilden zwei völlig unterschiedliche Reproduktionsstrategien der Geschlechter. Die Notwendigkeit, Sex zu haben, um sich fortzupflanzen, bedeutet nämlich keineswegs, dass Männchen und Weibchen an einem Strang ziehen. Im Gegenteil: Plump ausgedrückt, geht das Männchen auf Masse, es versucht, möglichst viele Weibchen zu begatten. Das Weibchen geht dagegen auf Klasse und paart sich nur mit dem besten Männchen. Das Männchen muss also viele rumkriegen, das Weibchen viele abwehren. Die Folge dieser unterschiedlichen Strategien ist ein unauflösbarer Konflikt zwischen den Geschlechtern, eine starke Gegenläufigkeit der Sexualität. Die fantasievollen Biologen nennen diese gegenläufigen Reproduktionsstrategien »Sexueller Konflikt« (sexual conflict). Eines der wichtigsten Merkmale der Female Choice ist, dass die Mehrheit der Männchen keine oder nur sehr selten Partnerinnen findet.

Was sich anhört, als habe sich die Evolution einen bösen Streich mit Männchen und Weibchen erlaubt, ist mit Abstand das verbreitetste und erfolgreichste Fortpflanzungsmodell im gesamten Tierreich. Die Sexuelle Selektion durch die wählerischen Weibchen ist gleichzeitig das Werkzeug und der Ursprung evolutionärer Anpassungen, es ist die Stellschraube, an der sich der Erfolg von Individuen und Arten entscheidet. Aus dem Grund läuft die Sexualität bei einfachen Arten nach ähnlichen Mustern ab wie bei hochkomplexen Säugetieren, die Unterschiede der verschiedenen Arten sind nur Variationen des immer gleichen Themas. Dieses System galt bis zur Sesshaftwerdung auch für den Menschen und steckt uns noch immer in den Genen.

Die heutigen kulturellen und regionalen Unterschiede im Umgang mit Sex erwecken den Anschein, dass Sexualität etwas sehr Individuelles ist, für das sich kaum verallgemeinerbare Muster formulieren lassen. Außerdem ist Sexualität Privatsache. Wer weiß schon, was den Leuten hinter verschlossenen Türen durch den Kopf (oder die Geschlechtsteile) geht? Tatsächlich aber muss man eine Weile suchen, um in der Natur ein Phänomen zu finden, das derart stabil ist wie die Muster der Female Choice.

Doch vor allem für die Männchen ist Female Choice ein unglaublich zeitraubendes Prinzip, weil sie fast alle Energie in das Finden und Überzeugen von Partnerinnen stecken müssen. Dadurch werden so viele Kapazitäten gebunden, dass die restliche Zeit nur noch Selbsterhalt erlaubt: Nahrung beschaffen, Fressfeinde abwehren und einen Schlafplatz finden. Der Mensch aber will mehr. Ein Mann, der sein eigenes Leben verbessern und seine Überlebenschancen steigern will, indem er etwas errichtet, etwas erfindet, seine Umwelt beackert, muss erst einmal dafür sorgen, dass die Kapazität, die normalerweise für die Sexualkonkurrenz draufgeht, frei wird. Vereinfacht gesagt, muss der Mann besseren Zugang zu Sex (und damit Fortpflanzung) haben, damit er sich überhaupt dem Fortschritt zuwenden kann.

Das Prinzip der Female Choice einzuschränken, war daher einer der für die Anfänge der Zivilisation wichtigsten Schritte, den Männer am Übergang zur Sesshaftigkeit unternahmen. Die Landwirtschaft und mit ihr die Möglichkeit, Besitz anzuhäufen, gab ihnen ein Mittel, die Ressource Sex fast vollständig zu kontrollieren. Männer verweigerten Frauen das Recht auf Besitz, schlossen sie aus der öffentlichen Sphäre aus, indem sie sie zur Aufzucht der Kinder in die beengte Welt des Privathaushaltes verbannten. Durch die Institution der Ehe wurden die Frauen schließlich in eine nahezu hundertprozentige Abhängigkeit gebracht. Dass Frauen Schwangerschaften mangels sicherer Verhütungsmittel nicht verhindern konnten, kam den Männern sehr entgegen. Die Entscheidung darüber, wie und mit wem sich die Frauen fortpflanzen sollten, lag nun nicht mehr bei den Frauen, sondern bei den Männern. So konnten die Männer die Strukturen der äußeren Welt – Handel, Wirtschaft, Politik, Arbeit –, die bis heute Grundlage unserer Gesellschaft sind, ohne Berücksichtigung weiblicher (Sexual-)Bedürfnisse gestalten. Die Zivilisation wurde von Männern für Männer gemacht: Sie ist androzentrisch (von griechisch andrós für Mann).

Die Sesshaftwerdung war der Beginn eines einzigartigen Fortschrittes, dem der Mensch letztlich seine herausragende Stellung im Tierreich verdankt. Dieses System hat den westlichen Ländern Wohlstand, medizinische Versorgung, Bildung, Kultur und Privatsphäre beschert. Aber auch den Planeten an den Rand des Kollapses geführt, kriegerische Auseinandersetzungen hervorgerufen, zu Überbevölkerung geführt, unzählige Menschen in Armut gestürzt und vor allem Frauen allen möglichen Formen physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Denn Männer haben die Zivilisation von Anfang an so gestaltet, dass zuallererst ihre aus dem Sexuellen Konflikt entstandenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten berücksichtigt wurden.

Und genau da liegt das Problem. Bei der Mehrzahl der bekannten Tierarten gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Körperbau, Verhalten, Instinkten und Bedürfnissen , die das Resultat der unterschiedlichen evolutionären Fortpflanzungsstrategien sind. Wenn nun aber die Welt nur von einem Geschlecht gestaltet wird, dann bleibt das andere auf der Strecke. Das, womit wir im Moment hadern, ist die Erkenntnis, dass die Zivilisation fast nur für eine Sorte Mensch funktioniert: den Mann.

Erst seit evolutionsbiologisch kurzer Zeit haben Frauen die Möglichkeit, sich wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erarbeiten und Schwangerschaften selbst zu kontrollieren, etwa durch die Antibabypille. Und seitdem machen sie Riesenschritte in das androzentrische System hinein. Was wir aktuell weltweit erleben, ist eine Abrechnung der Unterdrückten mit einer einseitigen Zivilisation. Das wiederum ist für Männer sehr schmerzhaft. Nicht nur muss es sich für sie anfühlen, als würde vor ihren Augen das zerrupft, was sie über Jahrtausende geschaffen und als richtig deklariert haben, ihnen entgleitet darüber hinaus die Kontrolle über die für sie existenzielle Ressource Sex. Nahezu unvereinbare Bedürfnisse – vor allem im Bereich Sexualität, aber nicht nur dort – prallen aufeinander.

Die Soziologie unterscheidet menschliche Bedürfnisse in fünf Kategorien von existenziellen Grundbedürfnisse wie Nahrung und Kleidung bis zu Luxusbedürfnissen wie Selbstverwirklichung. Das Modell nennt sich Maslow’sche Bedürfnispyramide. Die dringendsten Bedürfnisse stehen unten, die weniger wichtigen oben. Die Aggressivität, mit der Menschen um die Erfüllung eines Bedürfnisses kämpfen, hängt von seiner Position in der Pyramide und damit seiner Notwendigkeit ab.

Das Problem ist, dass das Bedürfnismodell von einer gewissen Gleichheit der Menschen ausgeht. Doch die Bedürfnisse der Menschen und besonders diejenigen von Männern und Frauen stehen nicht an gleicher Stelle in der Pyramide. Aufgrund der unterschiedlichen Reproduktionsstrategien der Geschlechter steht Sexualität bei Männern weiter unten in der Pyramide und ist damit dringlicher als bei Frauen. Die Aggressivität, mit der Männer auf den drohenden Kontrollverlust über diese Ressource reagieren, ist entsprechend höher. Mit der Erfindung der Antibabypille wurde ihr Zugriff auf die Fortpflanzung zwar stark beschränkt, aber solange Frauen sich in treue Partnerschaften begeben, blieb wenigstens der Sex gesichert. Das zunehmende Aufkommen alternativer Beziehungsmodelle bedroht aber auch diese Gewissheit. Es überrascht deshalb nicht, dass vor allem die männerdominierten konservativen Parteien für den Erhalt der traditionellen Ehe und Kernfamilie plädieren.

Der Einfluss der Sexualität auf die Gestaltung unserer Zivilisation, und damit auf die heutigen Konflikte, wird in den gesellschaftlichen Diskursen kaum behandelt oder kategorisch ausgespart. Generell weisen die meisten Diskurse eine biologische Leerstelle auf. Gerade so, als sei der Mensch kein physisches Wesen, sondern bestünde lediglich aus seinem Geist. Meistens wird der Biologie in Debatten nur eine Rolle zugestanden: die des ideologischen Buhmannes. Und natürlich nicht ganz zu Unrecht. Der Missbrauch biologischer und medizinischer Erkenntnisse hat im Laufe der Menschheitsgeschichte zu den schlimmsten Verbrechen geführt.

Die Rassenideologie der Nationalsozialisten ist das extremste Beispiel für einen solchen Missbrauch, aber auch die Arroganz europäischer Kolonialisten, die in den Naturvölkern der eroberten Länder nicht mehr sahen als tierähnliche Arbeitssklaven. In der Geschlechterdebatte begründen die sogenannten Maskulisten die Benachteiligung der Frau mit ihrer angeblich angeborenen Minderbegabung. Sie werden nicht müde zu behaupten, die heutigen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen seien Folge der Evolution, eine natürliche Ordnung. Mit fortschrittlichen und gerechten Gesellschaften scheinen die Biowissenschaften kaum kompatibel zu sein, weshalb man sie oft gar nicht erst um ihre Meinung bittet. Dahinter steht eine jahrhundertealte Diskussion, nämlich die Frage, ob die Evolution oder die Kultur den Menschen zu dem macht, was er ist. Ob also die Eigenheiten des Menschen das Ergebnis von biologischer Veranlagung (nature) oder sozio-kultureller Prägung (nurture) sind.

Auf der nature-Seite stehen die Biologisten oder Deterministen. Diese glauben, alle Strukturen menschlicher Gesellschaften seien das Ergebnis einer angeborenen Veranlagung, die den weiteren Lebensweg vorherbestimmt. Aus den physischen Merkmalen eines Menschen schließen sie die Rechtfertigung dessen sozialer Stellung: Wer unten steht, hat minderwertige Gene. Oben landet dagegen nur das ultimative Alphatier: kraftstrotzend und mit unbedingtem Siegeswillen, die Mensch gewordene Super-DNA. Eine bewusste Veränderung der Strukturen ist im biologistischen Weltbild weder möglich noch nötig, da diese sich nach der Lesart in einer Art natürlichem Gleichgewicht befinden.

Auf der anderen, der nurture-Seite, stehen die Kulturalisten und Soziologisten. Sie erkennen nur Kultur und Gesellschaft als einzige das menschliche Verhalten prägende Einflüsse an. Der Mensch der Kulturalisten wirkt, als sei er irgendwann fertig aus dem Gebüsch gesprungen, er erscheint historisch vollkommen isoliert. Es mag Zufall sein, dass der mitteleuropäische Homo culturalis genauso alt ist wie der Adam der religiösen Kreationisten: gut 6000 Jahre alt. Doch wie der Kreationismus verweigert auch der Kulturalismus eine Einordnung des Menschen in einen Evolutionskontext. Der sesshafte Zivilisationsmensch erhebt sich strahlend aus dem Morast seiner präkulturellen Existenz, erschafft und belebt sich gleichermaßen. Er definiert sein Menschsein über den freien Willen, er ist sein eigener omnipotenter Gott. Evolution ist dem Kulturalisten nur mehr die dreckige, lüsterne, unmoralische Vergangenheit seines geläuterten »Übermenschen«.

Diese Überhöhung der Kultur ist auch das Resultat einer tief sitzenden Ablehnung einer wertfreien Natur. Die Biologie beschreibt eine Welt, in der Geburt und Tod mit irritierender Gleichgültigkeit nebeneinander existieren. Der Mensch aber neigt dazu, den Tod grundsätzlich als schlecht, das Leben dagegen als gut zu empfinden. Die Gleichwertigkeit dieser Gegensätze ist für ihn daher unerträglich, er braucht eine Welt, die moralisch sortiert ist. Und so lebt der Kulturalist in einer Vorstellung, in der der Mensch gut ist, und dort, wo er nicht gut ist, gut gemacht werden kann.

Zwischen diesen beiden Polen wird die Gesellschaft also in Debatten aufgespreizt. Kulturalisten leugnen biologische Sachverhalte, Biologisten tun so, als seien alle Ungerechtigkeiten von der Natur vorherbestimmt. Doch es gibt in diesem Streit keine absoluten Antworten.

Die Grenze zwischen Evolution und Zivilisation, zwischen genetischer Veranlagung und kulturellen Einflüssen ist nach unserem bisherigen Kenntnisstand viel zu verschwommen. Evolution im biologischen Sinne hat zwar immer mit Genen zu tun, aber Gene nicht immer etwas mit Evolution. Frühkindliche Prägungen, also Ereignisse von außen, die wir als sozio-kulturelle Einflüsse werten würden, scheinen sich neuesten Untersuchungen zufolge in die DNA einzubrennen. Kontakt mit fruchtschädigenden Substanzen kann zu kranken und behinderten Säuglingen führen.

Angeboren bedeutet nicht automatisch evolutionär bedingt.

Nachgeburtlich bedeutet nicht automatisch sozio-kulturell.

Es scheint sich bei der Frage nach nature vs. nurture eher um ein Spektrum zu handeln, bei dem lediglich die Enden klar unterschieden werden können, während es in der Mitte einen größeren Überlappungsbereich gibt, in dem beide Einflüsse stark ineinandergreifen. Während aber das sozio-kulturelle Ende gut untersucht ist, und sich langsam ein breites Bewusstsein für die Auswirkungen von Sprache, familiären Beziehungen und medialen Einflüssen ausbildet, bleiben biologische Sachverhalte weiterhin im Giftschränkchen der Gesellschaft weggesperrt.

Einmal davon abgesehen, dass mich als Biologin diese Missachtung meiner Zunft kränkt, halte ich sie vor allem in Debatten um eine gerechtere Welt für einen großen Fehler. Damit überlässt man diese Sachverhalte den Biologisten. Und dass sie diese Informationen immer nur zum Schlechteren, nie zum Besseren benutzt haben, hat sich in den letzten Jahrhunderten mehrfach gezeigt.

Unsere Physis setzt den Rahmen unseres Tuns. Innerhalb dessen haben wir ziemlich viel Handlungsspielraum, aber letztlich können wir nur leisten, was unsere Muskeln hergeben, nur wahrnehmen, was unsere Sinneszellen erkennen, nur verstehen, was unsere Gehirnzellen verarbeiten, und nur fühlen, was ein sportlicher Cocktail aus Neurotransmittern hergibt. Wir können nicht länger so tun, als bildeten Körper und Geist keine Einheit, als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Das ist, als wollte man ein Haus bauen, ohne sich bei der Planung dafür zu interessieren, welches Baumaterial zur Verfügung steht.

Stimmen, die sich um die Einbettung der physischen Prozesse in die Kultur bemühen, gibt es nur wenige. Eine von ihnen gehört dem kanadischen Psychologen Jordan Peterson. Er hat erkannt, dass unsere Zivilisation nur unter Abschaffung von evolutionsbiologischen Mustern möglich war. Wenn Sie bereits von Jordan Peterson gehört haben, atmen Sie vermutlich bei diesen Sätzen scharf ein. Peterson ist eine hochumstrittene Persönlichkeit: Einige halten ihn für einen der weitsichtigsten Denker des 20. und sogar 21. Jahrhunderts, andere sehen in ihm einen halbfaschistischen Frauenfeind. Diese extremen Reaktionen machen es schwierig, sich mit seinen Annahmen neutral zu befassen. Wir müssen daher – wie überall in Geschlechterdiskursen – Beschreibung von Beurteilung trennen, biophysische Tatsachen von ihrer Interpretation. Denn das wertfreie Faktum eröffnet Möglichkeiten, die Wertung begrenzt sie. Ich selbst stimme mit Jordan Peterson in nahezu keiner seiner Schlussfolgerungen überein, halte aber dennoch die biologischen Muster, auf die er seine Argumentation stützt, für zutreffend. Das macht ihn für mich zu einer schwer verdaulichen Figur. Aber wie für Sie ist auch für mich die Reise, die ich mit meinem Buch angetreten habe, ein Prozess, in dem ich lernen muss auszuhalten, dass Dinge nicht schwarz-weiß sind, nicht gut oder böse, nicht richtig oder falsch. Und gerade aufgrund von Petersons Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs halte ich es für notwendig, dieses Feld nicht denen zu überlassen, die es für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen. Es ist Zeit, die Biologie des Menschen und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft von feministischer Seite aus zu betrachten.

Dabei kommt es darauf an, den Aufbau der männlichen Zivilisation zu verstehen und aus ihren Errungenschaften und Fehlern zu lernen. Erste Hinweise, etwa beim Onlinedating, deuten darauf hin, dass Frauen auch dank des Feminismus wieder zum Urprinzip der Female Choice zurückkehren. In der Folge schrumpft die Zahl der Männer, die Zugang zu Partnerschaft und Sex bekommt. Gewaltakte und Online-Hetze aggressiver junger Männer sind vermutlich nur erste Vorboten dessen, was von der sogenannten »Incel«-Bewegung (involuntary celibates) in Zukunft droht.

Ich plädiere folglich nicht für eine Rückkehr zum Female-Choice-Prinzip in seiner Reinform. Denn Fortschritt, friedliches Zusammenleben und hohe Sexualkonkurrenz schließen sich ab einem gewissen Grad aus. Die Unterdrückung der weiblichen Sexualität hat unsere Zivilisation erst entstehen lassen. Es besteht deshalb die Gefahr, dass uns alle zivilisatorischen Errungenschaften um die Ohren fliegen, wenn wir die Unterdrückung ohne zusätzliche Sicherheitsnetze aufheben. Es ist deshalb Zeit, sich Gedanken zu machen über eine neue Zivilisation, in der männliche und weibliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt sind. Gewissermaßen eine »androgyne« Zivilisation, in der die offensichtlich problematischen Folgen der männlichen Reproduktionsstrategie, etwa Aggressivität und Konkurrenzdenken, genauso hinterfragt und abgepuffert werden wie die weniger offensichtlichen, die wir bisher nicht mit Sexualität in Verbindungen bringen, etwa Hierarchien und Geldwirtschaft. Eine Zivilisation, in der körperliche Unterschiede zwischen Menschen nicht zu Unterdrückung und Ausbeutung führen, sondern Möglichkeiten eröffnen.

Dies wird aber nur möglich sein, wenn es gelingt, sich über gemeinsame Muster und Bedürfnisse zu verständigen und ihre Erfüllung ganz neu und vor allem miteinander zu verhandeln. Wenn es gelingt, die Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu überwinden. Dazu braucht es ein breiteres und weniger ideologisiertes Verständnis davon, welche fundamentale Rolle das Prinzip Female Choice bei der Gestaltung der männlichen Zivilisation spielte. Und ebenso einen geschärften Blick dafür, inwiefern es im Kern heute auch um Sexualität geht, wenn in vielen Teilen der Welt von unterschiedlichsten Akteuren und vor allem Akteurinnen das menschliche Zusammenleben neu verhandelt wird. Mit diesem Buch will ich deshalb eine Art Missing Link herstellen, ein Verbindungsstück, das aufzeigt, dass genetische Konstitution und kulturelle Prägung einander nicht auslöschen.

Es steht viel auf dem Spiel. Die Prämisse unserer Zivilisation war die Unterdrückung der weiblichen Reproduktionsstrategie, und niemand kann sagen, welche Folgen die Beendigung dieser Unterdrückung haben wird. Wir müssen sozio-kulturelle und evolutionsbiologische Argumente in den Diskurs holen, damit der Weg ins Morgen nicht durch Horden von Zombies und Kannibalen führt.

Sie halten dieses Bild für eine ironische Überspitzung? Nicht mehr, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben.

Über Menschengruppen sprechen

Männer sind, Frauen auch

Einen Satz zu sagen, der mit »Männer/Frauen sind« beginnt, ist ein bisschen so, wie mit zwei brennenden Schwertern zu jonglieren, während man mit verbundenen Augen auf einem Einrad über ein Hochseil fährt, unter dem das Sicherheitsnetz fehlt, weil der Zirkusdirektor es in die Reinigung gegeben hat, der Depp. Egal, wie der Satz weitergeht – Angehörige der beschriebenen Personengruppen werden aufschreien, weil es sich um eine aus ihrer Sicht unzulässige Verallgemeinerung handelt. Bevor ich solche Sätze also schreibe, und ich werde eine ganze Menge davon schreiben, möchte ich im Vorfeld erklären, warum ich das nicht nur für notwendig, sondern auch für legitim halte.

Man kann über Menschen als Individuen sprechen, oder man kann sie als Teile einer Gruppe, einer Population betrachten. Bei letzterer Sichtweise werden Gesellschaftsmuster sichtbar, während individuelle Eigenschaften in den Hintergrund treten. Zum Beispiel finden in der Gruppe von 100 Menschen 83 Sonnenschein gut und 17 nicht so gut. Die inhaltlich vollkommen korrekte Schlussfolgerung lautet dann »Die meisten Menschen mögen Sonnenschein«. Bei der obigen Aussage fallen die 17, die keine Sonne mögen, einfach hinten runter, und von ihren individuellen Gründen erfährt man nichts. Liest nun einer der 17 oder jemand, der einen der 17 kennt, die obige Aussage, fühlt sie sich für ihn falsch an, weil er eine Populationsaussage aus der Individualperspektive bewertet. Sich über die Perspektive zu verständigen, ist der erste Schritt zu einem konstruktiven Diskurs. In diesem Buch geht es ausschließlich um die Populationsperspektive.

Vergleichbar sind die unterschiedlichen Perspektiven mit dem Foto einer Landschaft, das einmal aus Vogelperspektive aufgenommen wurde und einmal auf ebener Erde (für Nerds: das ist der Unterschied zwischen Google Earth und Google Streetview). Beide Bilder zeigen die Realität, jedes allerdings einen völlig anderen Aspekt von ihr. Zu ebener Erde besteht ein Wald aus einzelnen Bäumen, die mal größer, mal kleiner sind, mal dichter belaubt und mal kahl, mal mit gesundem Grün und mal einem kränklichen Gelb, kurz: Sie sind individuell verschieden. Aus der Luft aber wird sichtbar, dass die Bäume nach Norden raus viel mickriger sind als ihre sonnenbeschienenen Südnachbarn – man kann sowohl die nördlichen als auch die südlichen Bäume als Gruppe mit ähnlichen Merkmalen ansprechen.

Jeder Baum bleibt trotz dieses Perspektivwechsels ein Individuum, er verliert nichts, aber für den Betrachter ergeben sich ganz neue Erkenntnisse über den Zustand des Waldes. In gleicher Weise verlieren auch wir Menschen nichts, wenn wir unsere individuelle Persönlichkeit für einen Moment hintanstellen und zulassen, dass wir Teil einer Gruppe mit einheitlichen Eigenschaften sind. Das Foto, das auf der Erde entstand, ist nicht richtiger und jenes aus der Vogelperspektive nicht falscher, es sind nur unterschiedliche Blickwinkel. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass sich Gruppenwahrheiten und Einzelwahrheiten widersprechen und trotzdem beide vollkommen korrekt sein können. Aus dieser Perspektive ist es auch jemandem, der keinen Sonnenschein mag, möglich, der Aussage, dass die meisten Menschen Sonne mögen, zuzustimmen, obwohl sie für ihn nicht zutrifft. Individuelles Erleben kann stark vom Gruppendurchschnitt abweichen, aber das heißt nicht, dass man den Gruppendurchschnitt deshalb nicht benennen kann. Der Perspektivwechsel ist schwierig, aber unverzichtbar, will man größere Gesellschaftsmuster erkennen und richtig auf sie reagieren.

Das Beste wäre natürlich, wenn man für jeden Satz, der mit »Männer/Frauen sind« beginnt, belegbare Zahlen hätte. Schöne standardisierte, repräsentative Studien, die das Thema, um das es geht, genau untersucht haben. Doch die sind nicht immer verfügbar, etwa weil es sie noch nicht gibt. Und doch können auch unabhängig davon bestimmte allgemeine Aussagen gemacht werden.

Dabei hilft uns die wunderschöne Ordnung der Natur und einfache Mathematik, denn viele natürliche Merkmale folgen einem ähnlichen Verteilungsmuster, ihre Häufigkeiten können also mit einer ganz passablen Trefferquote vorhergesagt werden. Die Körpergröße oder der Intelligenzquotient von Menschen zum Beispiel haben nicht einheitliche Werte, sondern verteilen sich in einem Größenbereich »von … bis …«. Innerhalb dieses Bereichs sind aber nicht alle Werte gleich häufig, es gibt eine Mehrheit im mittleren Wertebereich und Minderheiten je darüber und darunter.

Wenn man die Werte als schicke Grafik aufarbeitet, kommt dabei eine Kurve heraus, die wie eine Glocke aussieht. Der Buckel der Kurve enthält zwischen 68 und 95 % der Messwerte – je nachdem, welche Grenzwerte man festlegt. Das Verteilungsmuster nennt man die Gauß’sche Normalverteilung nach dem deutschen Mathematiker Karl-Friedrich Gauß. Andere Namen dafür sind Gauß’sche Glockenkurve und Standardnormalverteilung.

Schematische Darstellung einer Gauß’schen Glockenkurve

Bleiben wir bei der Körpergröße. Wie viele andere Körpermerkmale unterscheidet sie sich signifikant zwischen den Geschlechtern: Männer sind durchschnittlich etwas größer als Frauen. Die durchschnittliche Körpergröße von Frauen liegt ungefähr bei 1,65 Metern, die von Männern bei etwa 1,80 Metern.

Aus der Normalverteilung ergeben sich gewisse Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten. Über 80 Prozent der Frauen und Männer sind zwischen 1,55 Meter und 1,75 Meter beziehungsweise 1,70 Meter und 1,90 Meter groß. Wenn mich jetzt eine Frau anruft, die ich noch nie gesehen habe, und ich davon ausgehe, dass sie zwischen 1,55 Meter und 1,75 Meter groß ist, habe ich ziemlich gute Chancen, damit richtigzuliegen. Ich kann auch falschliegen, und es ist nur natürlich, dass ich überrascht reagiere, wenn die Frau in Wirklichkeit 1,85 Meter groß ist. Dass ich automatisch erwarte, dass ein mir unbekannter Mensch in irgendeiner Weise dem häufigsten Muster entspricht (wie ich selbst es mit 1,73 Meter auch tue), macht mich nicht zu einem engstirnigen Schubladendenker, sondern mein Gehirn ergänzt lediglich Unbekanntes mit dem wahrscheinlichsten Baustein. Diese Mustererkennung ist integraler Bestandteil menschlicher Intelligenz.

Schematische Darstellung normalverteilter Geschlechtsunterschiede

Ja, es gibt Muster. Ja, es gibt Normen und Abweichungen von diesen Normen. Und ja, man kann solche Verhältnisse benennen und adressieren. Sie geben Aufschluss über ungünstige Entwicklungen, Gruppendynamiken, Wählerwünsche, gesundheitliche Veränderungen und gesellschaftliche Probleme. Es ist nichts Schlechtes, dass Individuen einer Menschengruppe ähnlich aussehen und handeln. Das hat vermutlich den meisten Normmenschen sogar schon das Leben gerettet, weil Fluchtwege, Medikamente oder Schutzkleidung entlang der statistischen Ähnlichkeit von Menschen entwickelt wurden. Zu den Problemen, die sich ergeben, wenn man die Norm zu eng fasst, kommen wir später.

Doch zunächst zur Frage, was eigentlich als Muster gilt und was noch nur eine zufällige Häufung von Merkmalen ist. Ab wann wird ein beobachtetes Geschlechterverhalten zu einem Muster?

Wenn Sie in Ihrer Schulzeit zwei Jungen kannten, die laut und aggressiv waren, reicht das sicher nicht, um daraus ein durchschnittliches, also verallgemeinerbares Muster für Jungen abzuleiten. Eine Mitschülerin, die auf rosafarbenen Glitzer abfährt und sich nur um ihr Äußeres sorgt, macht noch kein »typisches« Mädchen. Es reicht ebenfalls nicht, Muster nur im eigenen sozialen Umfeld zu entdecken. Es besteht dabei die Gefahr, aufgrund einer zu engen Perspektive zufälligen Häufungen auf den Leim zu gehen, weil Sie sich in einer sozialen Blase befinden, in der Sie und alle Menschen, mit denen Sie befreundet sind, ähnliche Lebensläufe, Bildung, Hobbys, Weltanschauungen haben. In solchen Blasen ist es kein Wunder, wenn bestimmte Muster sich häufen.

Wenn Ihnen aber außer den Schulkindern und drei Personen im engsten Freundeskreis noch zwei Personen in der Lehre oder im Studium einfallen, eine am jetzigen Arbeitsplatz, drei im Sportverein und noch mal zwei im Familienkreis, dann sieht die Sache schon anders aus. Es handelt sich um heterogenere Milieus, und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um Zufälle handelt, sondern tatsächlich um statistische Häufungen menschlichen Verhaltens. Um ein Muster, das offenbar verbreitet genug ist, dass es einem in verschiedenen sozialen Kreisen und Kontexten immer wieder begegnet, ohne dass man danach suchen muss. Solche Beobachtungen muss man thematisieren können. Über Muster von häufiger, aber zahlenmäßig unklarer Verbreitung nicht zu sprechen, sie als Klischee oder »gefühlte Wahrheit« abzutun, weil man sie nicht mit einer Langzeitstudie bis auf die zweite Nachkommastelle belegen kann, ist dagegen ein Problem unserer Zeit. Es verhindert, als Gesellschaft einen gemeinsamen Konsens geteilter Werte und gemeinsamen Wissens zu bilden.

Nun müssen wir uns noch mit der Genauigkeit der Formulierungen befassen. In vielen Situationen sagen wir »Männer/Frauen sind« und meinen damit gar nicht alle, sondern nur eine Teilmenge, die Mittelwerte, die Normgruppe, den Glockenbuckel. Da ich in diesem Buch ausschließlich auf Populationsebene arbeite, ist bei meinen Aussagen immer »Männer/Frauen sind im Durchschnitt« gemeint, auch wenn ich es aus Platz- und Lesbarkeitsgründen nicht immer dazuschreibe. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass ich Geschlecht nicht als binären Wert begreife. Da die Probleme, um die es in diesem Buch geht, aber überwiegend aus der sexuellen Fortpflanzung entstanden sind, deren Voraussetzung zwei verschiedene Geschlechter sind, konzentriere ich mich hauptsächlich darauf.

Worte wie »hauptsächlich« werden im schreibenden Betrieb gern abschätzig weasel words genannt, Wiesel-Wörter. Gemeint sind damit Wörter, die die Aussage eines Satzes abschwächen, »überwiegend«, »Großteil«, »hauptsächlich«. Weasel words sind in der gesellschaftlichen Debatte verpönt, sie gelten als wischi-waschi, als ungenau und vage. Sie ermöglichen es uns aber, über Muster zu sprechen, Trends zu beschreiben, sie ermöglichen den Sprung von der individuellen zur gesellschaftlichen Perspektive.

Die bloße Existenz von Mehrheit und Minderheit beinhaltet noch keine Wertung, kein Urteil, sie zeigt nichts außer der menschlichen Vielfalt. Die Norm ist nicht natürlich, die Abweichung davon nicht unnatürlich, sondern beides ist Teil einer Spreizbreite von Merkmalen und Eigenschaften. Mehrheit und Minderheit ist deshalb auch nicht automatisch gleichzusetzen mit Normativität, also dem Versuch, Minderheiten durch Druck dazu zu bringen, der Mehrheit zu entsprechen. Als Teil der Mehrheit sollten Sie das nicht vergessen, und als Teil der Minderheit sollten Sie das immer wieder erwähnen. Wenn ich in diesem Buch das Wort »normal« verwende, meine ich es mathematisch und nicht wertend oder normativ.

Formulieren wir fünf Merksätze, die uns den Umgang mit Gruppentrends und mit dem Lesen dieses Buches erleichtern werden.

Merksatz I: Es gibt immer einen Normalfall, und er ist natürlich.

Merksatz II: Es gibt immer eine Abweichung, und sie ist natürlich.

Merksatz III: Wenn ich »Männer/Frauen sind« sage, meine ich nicht »alle«.

Merksatz IV: Wiesel-Wörter sind voll okay, um ungefähre Dinge zu beschreiben.

Merksatz V: Diskriminierung entsteht durch Wertung, nicht durch Unterschiede.

So, jetzt sind Sie gerüstet, ohne Bluthochdruck durch das Buch zu kommen.

Kapitel I

Der Status quo

Das Duale System

Geschlecht, Gender und komplizierte Verhältnisse

Bevor wir uns dem Status quo der Geschlechter widmen, müssen wir zunächst einen Blick auf das (und mit dem Begriff beginnt es schon, kompliziert zu werden) Geschlecht an sich werfen. Der Streit darüber, was Mann und Frau ausmacht, ist lang und erbittert. Während das Lager der Maskulisten beharrlich behauptet, Männer und Frauen seien biologisch bedingt vollkommen unterschiedlich (und Frauen daher für einen Großteil »männlicher« Arbeiten vollkommen ungeeignet), ist für die feministische Soziologie völlig klar, dass es außer der reinen Anatomie keine angeborenen Unterschiede gibt (und Frauen und Männer also für alle Tätigkeiten gleich gut geeignet sind). Die Antwort darauf, wer von beiden recht hat, ist ein schöner Einstieg in die Komplexität der Geschlechtlichkeit, denn sie lautet: Beide Lager haben recht und keines – und es ist noch nicht ganz klar, in welchen Punkten jeweils.

Nähern wir uns dem Geschlechterbegriff erst einmal von der biologischen Seite und schauen in die Tier- und Pflanzenwelt. Ohne unterschiedliche Geschlechter wäre keine sexuelle Fortpflanzung möglich und damit nur ein Bruchteil von dem, was wir heute als Leben bezeichnen. Flora und Fauna wären auf einige primitive Arten beschränkt, die sich nicht sexuell, sondern vegetativ durch Teilung oder Sprossung fortpflanzen. Zwei erschien der Evolution ganz offenbar als sinnvollste Anzahl der Geschlechter, vermutlich, um allzu großes Chaos zu verhindern. Alles sexuell entstandene Leben auf unserem Planeten basiert daher auf der Dualität der Geschlechter, auf zwei Gegenstücken, die wie Schlüssel und Schloss ineinanderpassen. Das Geschlecht eines Organismus ist in der Regel über Geschlechtschromosomen (Gonosomen) festgelegt. Bei Säugetieren etwa haben die Weibchen zwei identische Geschlechtschromosomen (XX), die Männchen zwei unterschiedliche (XY).

Der Zeugungsvorgang läuft bei den meisten Tier- und Pflanzenarten gleich ab: Einer der Partner stößt sein Genmaterial in Form von Keimzellen aus, und der andere nimmt es in sich auf. Dieses Prinzip aus Geben und Empfangen ist evolutionär gesehen uralt, es findet sich sogar bei primitiveren Organismen, die sich gar nicht sexuell fortpflanzen. Geschlechtslose Bakterien etwa, die sich durch Teilung vermehren, verfallen bei der sogenannten Konjugation in zwei verschiedene Rollen. Konjugation ist keine Fortpflanzung, sondern ein einfacher Gentransfer zwischen zwei Bakterien, der der Auffrischung des Erbgutes dient. Bei der Konjugation bilden die DNA-Geber kleine Rüssel aus, die zur großen Freude aller Biologie-Studierenden Sexpili genannt werden. Über diese Brücke wird das Genmaterial in die empfangende Zelle geschleust. In den unterschiedlichen Funktionen beider Zellen als Geber und Nehmer wird die Analogie zum geschlechtlichen Austausch höherer Lebewesen deutlich.

Doch Geschlechtschromosomen sind nur die halbe Wahrheit, wenn es um Geschlechtsidentität geht. Das Y-Chromosom beziehungsweise seine Abwesenheit legt zwar fest, ob ein Embryo männliche oder weibliche Keimdrüsen entwickelt, doch ein eindeutiges Geschlecht wird dadurch noch lange nicht daraus. Sowohl bei der sexuellen Orientierung als auch bei der Geschlechtszugehörigkeit gibt es in der Tierwelt nichts, was es nicht gibt. Wir finden Homosexualität in schwul und lesbisch, viele Fälle von Jungfernzeugung, bei der sich die Weibchen ohne männliches Zutun selber klonen, sowie Zwitter mit beiden Geschlechtsteilen. Auch »Cross-Dresser« treten auf, die innerlich ein Geschlecht haben, äußerlich aber dem jeweils anderen ähneln (Hyänen, Blaukiemenbarsche). Selbst Geschlechtsumwandlungen sind keine Seltenheit. Anemonenfische verbringen einen Teil ihres Lebens als Männchen, einen Teil als Weibchen. Wenn bei einer Gruppe von Lippfischen das dominante Männchen wegfällt, verwandelt sich das größte Weibchen in ein Männchen und übernimmt den Harem. Auch einige Froscharten haben diese Fähigkeit. Manchmal sind diese kosmetischen und tatsächlichen Geschlechtswechsel von langer physiologischer Hand geplant, mal laufen sie spontan in kurzer Zeit ab.

Wie kommt es zu diesem Durcheinander? Ein wichtiger Faktor bei der Ausprägung des Geschlechtes sind neben den Chromosomen die Geschlechtshormone. Je nach Chromosom wird in den Embryonen Hoden- oder Eierstockgewebe gebildet, das sofort anfängt, Testosteron beziehungsweise Östrogene abzugeben. Jedes Individuum wird mit einem bestimmten Hormonpegel geboren, der aber schwanken kann – bei Weibchen eher in festen Zyklen, bei Männchen eher situativ. Beide Hormone werden in geringer Menge auch von dem jeweils anderen Geschlecht produziert. Die Höhe der Hormone ist standardnormalverteilt, folgt also unserem Glockenmuster. Die meisten Individuen haben eine mittlere Hormonmenge, doch je ein geringer Anteil weist ab Geburt höhere und niedrigere Werte auf.

In der menschlichen Geschlechterdebatte werden Hormone meist nur zu einem Zweck erwähnt: um das jeweils andere Geschlecht herabzusetzen. Männer werden als triebgesteuerte Höhlenmenschen dargestellt, Frauen als nah an der Unzurechnungsfähigkeit rangierende Irre. Am Ende streiten dann alle ab, dass Hormone überhaupt mehr bewirken als vernachlässigbare Kleinigkeiten, weil niemand beleidigt werden will, und das Thema bekommt wieder nicht die sachliche Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Dabei beeinflussen Hormone unser Wohlbefinden, unsere Bedürfnisse, unsere Partnerwahl, unsere Stimmungen und unser Verhalten sehr stark. Sie sorgen dafür, dass wir kuscheln, weglaufen, zuschlagen, Sex haben oder kleinen Babys in die Wangen kneifen wollen. Sie machen uns aggressiv, kooperationsbereit, widerborstig oder ängstlich. Sie entscheiden mit über unseren beruflichen Erfolg, unser Aussehen und darüber, wen wir attraktiv finden. Grund genug, uns die Wirkungen etwas genauer anzuschauen.

Schon vor der Geburt haben Menge und Zusammensetzung des Hormoncocktails starke Auswirkungen darauf, wie sich der entstehende Organismus entwickelt. Vor allem das vorgeburtliche oder pränatale Testosteron hat dabei eine Schlüsselfunktion. Es wird im Gehirn des Fötus eingebaut und beeinflusst dort viele neuronale Prozesse, die für die weitere Entwicklung zuständig sind. Sehr vereinfacht gesprochen: Je mehr Testosteron im Mutterleib, desto mehr entspricht das Neugeborene einem »typischen« Männchen – und zwar unabhängig von seinem anatomischen Geschlecht. Dieses Phänomen ist experimentell mit verschiedenen Säugetierarten reproduzierbar und gilt auch für Menschen.

Beim Adrenogenitalen Syndrom (AGS), einer erblichen Stoffwechselabweichung, entwickeln sich weibliche Föten im Mutterleib unter erhöhten Testosteronkonzentrationen. Dies führt bei den Mädchen zu einer Vermännlichung des äußeren Erscheinungsbildes, etwa durch starke Körperbehaarung, kantige Gesichtszüge und eine penisartig vergrößerte Klitoris. Außerdem verhalten sie sich im Spiel eher wie Jungen, sind ruppig und messen sich gern mit anderen. Mädchen mit AGS haben auch deutlich häufiger eine homo- oder bisexuelle Orientierung als Mädchen ohne AGS. (Die Empfindung, dass lesbische Frauen mitunter eher burschikos wirken, ist also nicht nur ein Klischee.) Das Gegenstück dazu findet sich in der sogenannten kompletten Androgenresistenz. Sie führt dazu, dass das vorgeburtliche Testosteron nicht im Körper des männlichen Fötus eingebaut wird und das geborene Kind keinen männlichen Körper hat. Diese Menschen haben zwar das männliche Y-Chromosom, aber keinen Penis und einen weiblichen Körper. Man nennt sie gelegentlich XY-Frauen.

Im heutigen Diskurs werden Fragen nach Geschlecht und Gender bisweilen als eitle Moden von Wohlstandsmenschen mit Wohlstandsproblemen abgetan, konservative Geister verunglimpfen sie gar als »Gender-Gaga«. Doch die Frage nach der Definition der Geschlechter ist bei Weitem keine Mode, sondern wird seit Jahrzehnten in einem Bereich verhandelt, der historisch kaum verdächtig ist, sich übermäßig einem »Genderwahn« angeschlossen zu haben. Es ist der Spitzensport der Frauen. 1950 mussten Athletinnen erstmals körperliche Untersuchungen über sich ergehen lassen, bei denen festgestellt werden sollte, ob sie wirklich Frauen waren. Man fürchtete, männliche Athleten könnten sich unerkannt unter die Frauen mischen und dank ihres sehr viel höheren Testosteronwerts Wettbewerbsvorteile für sich herausholen. Die demütigende Prüfung, bei der die Genitalien der Sportlerinnen abgetastet wurden, wurde später durch Chromosomentests und noch später durch hormonelle Kontrollen ersetzt. Frauen mit hohem Testosteronwert durften nur nach einer hormonsenkenden Therapie starten. Ein bekannter Fall ist die südafrikanische Läuferin Caster Semenya, deren herausragende Leistungen und maskuline Erscheinung 2009 Gerüchte laut werden ließen, sie sei ein Mann, obwohl sie als Frau aufgewachsen ist. Auch sie ist eine XY-Frau. Was wäre hier das »biologische Geschlecht«? Das genetische, das die Person als Mann definiert? Das äußerlich sichtbare, das sie als Frau ausweist? Sie merken schon: Ganz so einfach ist die Sache mit dem (biologischen) Geschlecht nicht.

Auch nach der Geburt werden wir täglich von unseren Hormonen beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen Testosteron und Aggressivität wird oft zitiert, und mindestens ebenso oft entsteht dabei das Bild eines besoffenen Fußballfans, irgendwo zwischen Neandertaler und Triebtäter. Untersuchungen an Gefängnisinsassen bestätigen diesen Zusammenhang insofern, als die Art der Verbrechen tatsächlich mit dem individuellen Hormonspiegel korreliert. Sowohl weibliche als auch männliche Inhaftierte, die Gewaltverbrechen wie Körperverletzung, Mord oder Vergewaltigung begangen hatten, wiesen höhere Testosteronwerte auf als ihre nicht-gewalttätigen Zellennachbarn. Sie waren außerdem häufiger in Konflikte mit anderen Gefangenen verwickelt. Ähnliche Beobachtungen machte man bei Hamstern, bei denen Testosteron eher bei Kämpfen eine Rolle spielt, bei der Jagd jedoch weniger. Das lässt vermuten, dass der Zweck des Hormons sich vor allem auf Interaktionen innerhalb der eigenen Art richtet.

Überdurchschnittlich hohe Testosteronwerte führen zwar leichter zu physischer Gewalt und damit vor den Richter, aber der normale Durchschnittspegel bringt Männern auch eine Art moderate Aggressivität, die durchaus belohnt wird – schließlich wäre eine männliche Zivilisation, die Männer direkt in den Knast bringt, auch schlecht konstruiert. Denn auch Durchsetzungswille, Narzissmus und Rücksichtslosigkeit sind aggressive, testosteronabhängige Impulse. Und diese Eigenschaften sind in der androzentrischen Hierarchie zumindest bis zu einer gewissen Intensität von Vorteil. Deshalb führt hohes Testosteron nicht nur ins Kittchen, sondern auch in die Chefetagen der Wirtschaft. Das liegt neben der Aggressivität auch an einer höheren Risikobereitschaft, die das Testosteron mit sich bringt. So erzielen Börsenspekulanten mit hohen Hormonwerten höhere Gewinne als ihre Kollegen mit geringen Werten. Bei Lotterieexperimenten mit Frauen führte die Testosterongabe dazu, dass die Probandinnen riskantere Einsätze machten.

Doch Testosteron bewirkt mehr als wirtschaftlichen Erfolg und eine zweifelhafte Verbrecherkarriere. Es steigert die Schmerztoleranz, das Muskelwachstum, die allgemeine körperliche Belastbarkeit und erhöht die Sauerstoffsättigung im Blut. Es ist ein Arbeiter- und Leistungshormon. Daher rührt die große Bedeutung für sportliche Erfolge. Viel Testosteron bedeutet einfach ausgedrückt: viel Power. Der Mann kann trotz Verletzungen weiterjagen und -arbeiten. Hier liegt einer der Gründe dafür, dass Männer sich so oft ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit durch ihr Arbeitsleben kämpfen. Das Testosteron hilft ihnen, Warnzeichen des Körpers zu ignorieren.

Daneben beeinflusst Testosteron auch das Sehvermögen: In Versuchen der City University of New York schnitten Männer gegenüber Frauen besser ab, wenn es um das Erkennen von Bewegung und Details ging. Und sogar die Gesichtszüge eines Mannes hängen vom Testosteron ab: Männer mit höherem Hormonspiegel haben häufig kantige Gesichter mit breiten Unterkiefern und deutlichen Augenbrauenwülsten. Viel Testosteron führt außerdem in der Regel zu besonders fruchtbarem Sperma, sowohl was die Anzahl der Spermien angeht als auch ihre gesunde Form.

Bei all diesen Korrelationen gibt es jedoch etwas zu bedenken. Testosteron entsteht nicht nur »von selbst« im Körper, sondern seine Menge kann auch durch Reize von außen verändert werden. Psychologen der Universität von Queensland untersuchten 2010 das Risikoverhalten junger heterosexueller Skateboardfahrer. Wurden die wissenschaftlichen Beobachtungen von einer attraktiven Frau statt von einem Mann durchgeführt, stieg das Testosteron der jungen Männer, und sie fuhren erheblich gefährlichere Manöver auf ihren Brettern. Der Testosteronwert von Eishockeyspielern steigt, wenn sie sich Aufzeichnungen ihrer wichtigsten Spiele anschauen. Sexuelle Aktivität dagegen senkt das freie Testosteron im Blut, Sexverzicht lässt es steigen. Vor allem der letzte Punkt ist für unsere weiteren Betrachtungen von großer Bedeutung.

Das Östrogen der Frauen ist nicht weniger vielseitig in seinen Wirkungen, allerdings muss man sich klarmachen, dass die folgenden Angaben nur für Frauen gelten, die nicht hormonell verhüten. Die meisten hormonellen Präparate haben während der gesamten Anwendung eine konstante Hormonmenge – die typischen hormonbedingten Schwankungen im körperlichen und seelischen Wohlbefinden, für die Frauen häufig lächerlich gemacht werden, treten daher bei Nutzerinnen hormoneller Verhütungsmittel oft gar nicht auf oder sind zumindest stark abgemildert. Hierzulande verhüten übrigens rund 60 % der unter dreißigjährigen Frauen hormonell.

Bei einer hormonell, nun ja, naturbelassenen Frau schwanken die Hormonwerte stark im Zyklusverlauf. Während der Periode, also am Beginn des Zyklus, ist das Östrogen niedrig und steigt dann kontinuierlich an. Zur Zyklusmitte, um den Eisprung herum, erreicht es die höchste Konzentration (im Übrigen auch das weibliche Testosteron) und sinkt in der zweiten Zyklushälfte wieder. Entsprechend sind auch die Östrogenwirkungen nicht jeden Tag gleich. Während ihrer Menstruation, also bei geringen Östrogenwerten, erreichen Frauen in Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen ähnliche Ergebnisse wie Männer. Um den Eisprung, wenn das Östrogen steigt, sinkt das räumliche Vorstellungsvermögen wieder. Dann nehmen eher die kommunikativen Fähigkeiten zu, und die Frauen schneiden in Wortfindungstests besonders gut ab. Darüber hinaus wirkt sich auch das Östrogen auf das Sehvermögen aus, allerdings eher im Bereich des Farbensehens. Hohe Östrogenpegel führen zu einem besseren Erkennen unterschiedlicher Nuancen. Und wie das Testosteron bei den Männern beeinflusst das Östrogen bei den Frauen das äußere Erscheinungsbild: Es macht die Haut weich und die Haare seidig.

Nach dem Eisprung produzieren die Eierstöcke statt Östrogen ein weiteres Geschlechtshormon, das Progesteron. In erster Linie bewirkt es, dass sich eine etwaige befruchtete Eizelle gut in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Das Progesteron erzeugt darüber hinaus aber auch verschiedene Symptome, an denen eine Frau merken kann, dass die Periode vor der Tür steht. Das Prämenstruelle Syndrom (PMS) kann sich durch harmlosere Zeichen wie Heißhungerattacken oder Putzanfälle, aber auch unangenehmere wie schmerzende Brüste, Übelkeit oder unvermittelte Gefühlsausbrüche zeigen. Es dauert meist nur wenige Tage, kann sich aber im Extremfall auch über die gesamte zweite Zyklushälfte hinziehen. Bei manchen Frauen ist es so stark ausgeprägt, dass es Krankheitswert bekommt, man nennt es dann Prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS).

Früher glaubte man, die Wechseljahre einer Frau hätten nur etwas mit dem Östrogenspiegel zu tun, doch heute weist vieles darauf hin, dass es eher auf das Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron ankommt. Die Progesteronproduktion beginnt aber in der Regel, schon lange vor den eigentlichen Wechseljahren nachzulassen. Das Östrogen verliert dadurch seinen Gegenspieler, was zu Wechseljahresbeschwerden führen kann, obwohl die Periode immer noch jeden Monat pünktlich kommt.

Männer haben im Schnitt die zehnfache Menge Testosteron im Körper wie Frauen. Am Beginn des weiblichen Zyklus produzieren Frauen und Männer etwa gleich viel Östrogen, um den Eisprung herum ist das Östrogen der Frau aber entsprechend dem Testosteron zehnmal höher als das der Männer. Aus dieser ungleichen Verteilung ergeben sich die beobachtbaren Folgen für Körperbau, Physiologie, Denkweise und Verhalten der Geschlechter. Das heißt die kulturellen Erwartungen bestimmten Geschlechterverhaltens gehen auf die Verbindung von Hormon und Geschlecht zurück.

Es gibt also biologische Geschlechterunterschiede in vielen Bereichen des menschlichen Körpers, die in zahllosen Untersuchungen von verschiedenen Forschungseinrichtungen nachgewiesen wurden. Doch wurden diese Unterschiede in der androzentrischen Gesellschaft immer wieder benutzt, um Frauen von der aktiven Gesellschaftsgestaltung fernzuhalten. Da die meisten Frauen keine muskelbepackten Hochleistungsarbeiter sind, ist für sie in einer Wirtschaft, die auf muskelbepackte Hochleistungsarbeiter angewiesen ist, kaum Platz. Aus dieser logischen, aber ungerechten Zwickmühle schien es lange keinen Ausweg zu geben, weshalb sich die Gerechtigkeitsbewegung verständlicherweise nach wie vor sehr schwertut, die Unterschiede zu akzeptieren, und oft versucht, sie herunterzuspielen. Sie etwa als rein anatomisch zu erklären und ihren Einfluss auf die Eigenschaften einer Frau oder eines Mannes infrage zu stellen. Doch das ändert nichts daran, dass sich Männer und Frauen im Alltag ziemlich deutlich unterscheiden. Hier liegt der Ursprung einer Theorie, die die Verschiedenheit nicht leugnet, aber auf anderem Wege zu erklären versucht als über die unveränderliche Biologie (die nach der damals gängigen androzentrischen Interpretation wenig Raum für alternative Weltkonzepte ließ).

An einer solchen Theorie arbeitete der amerikanische Psychologe John Money bereits seit Mitte der 1950er-Jahre. Er hatte die Idee, dass das, was wir als »typisch männlich/weiblich« wahrnehmen, nicht angeboren ist, sondern einem Kind erst durch Prägung anerzogen wird – im Diskurs um nature vs. nurture vertrat er ganz deutlich das kulturalistische nurture. Money vermutete, dass alle Kinder bei der Geburt geschlechtlich wie ein weißes Blatt Papier sind, dem erst innerhalb der ersten zwei Lebensjahre durch Erwachsene ein Geschlecht samt zugehöriger Rollenerwartung zugewiesen wird. Er glaubte außerdem, dass die äußeren Genitalien einen Einfluss auf die eigene Identität hätten, dass also, vereinfacht gesprochen, ein Junge in ein Mädchen umoperiert werden und daraufhin auch eine weibliche Geschlechtsidentität annehmen könne. Die Öffentlichkeit zeigte zwar Interesse an seinen Ideen, er wurde in Talkshows und zu Interviews eingeladen, doch konnte er lange keine Beweise vorlegen.