9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

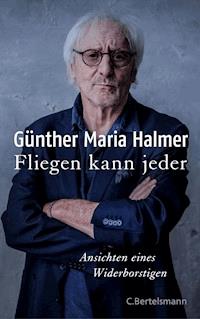

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Günther Maria Halmers Weg zum Ruhm war steinig. Was er auch anfing, er flog raus. Bis er seine Bestimmung als Schauspieler fand. Seine Rollen als »Tscharlie« in Helmut Dietls »Münchner Geschichten« und als Anwalt Abel machten ihn berühmt und führten zu Engagements an der Seite internationaler Stars wie Meryl Streep, Omar Sharif oder Ben Kingsley. Halmer erzählt unterhaltsam vom Auf und Ab in seinem Leben. Sein Fazit: Man kann oft hinfallen, und man kann immer wieder aufstehen. Letztendlich sind es nicht die Siege, sondern die Niederlagen, die uns im Leben voranbringen – und am Ende unsere Erfolge ausmachen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Günther Maria Halmer gehört zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Sein Weg zum Ruhm war indes steinig. Sohn eines strengen Vaters wurde er zum Widerborstigen, der überall rausflog: aus dem Gymnasium, aus der Hotellehre. Heuchelei und Anpassung waren ihm immer fremd. Das stählte seinen Sinn für Wahrhaftigkeit, bescherte ihm aber auch viele Niederlagen. Schon als Junge war er begeistert von Theater und Kino. Und nachdem er in Kanada in einem Asbestbergwerk geschuftet hatte, fand er seine Bestimmung: Er wurde Schauspieler. Als Helmut Dietl ihn als nichtsnutzigen Tagträumer Tscharlie für seine Serie Münchner Geschichten engagierte, wurde er Kult. Seitdem ist er eine feste Größe im deutschen Film und hat auch in Hollywood an der Seite von Meryl Streep, Omar Sharif oder Ben Kingsley gespielt. Günther Maria Halmer erzählt all das offen, humorvoll und ehrlich. Man kann oft hinfallen, und man kann immer wieder aufstehen, so seine Erkenntnis. Denn es sind nicht die Siege, sondern die Niederlagen, die am Ende unsere Erfolge ausmachen.

Günther Maria Halmer, geb. 1943 in Rosenheim, versuchte sich zunächst im Hotelfach und in einer Asbestmine in Kanada, bevor er die Schauspielschule in München besuchte. Engagements an großen Theatern schlossen sich an. Mit Helmut Dietls Münchner Geschichten begann seine Film- und Fernsehkarriere, die ihn bis nach Hollywood führte.

Günther Maria Halmer

Fliegen kann jeder

Ansichten eines Widerborstigen

C. Bertelsmann

Für Daniel und Dominik

Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts begriffen.

Søren Kierkegaard

Prolog

TEIL 1Ins Leben gestolpert1943–1965

Leben muss wehtun, sonst ist es nicht richtig

Der rote Korsar

Schuld und Sühne

Wozu braucht man einen Beruf? Teil 1

Wie ich den Krieg gewann

Wozu braucht man einen Beruf ? Teil 2

Paris und mein Entschluss auszuwandern

TEIL 2Leben auf null – Kanada1965–1966

Montreal

Nordwärts

Bushed

Erkenntnis

TEIL 3My way1966 bis heute

Heimkehr

Wahrhaftigkeit und die Sache mit dem R

Der Kotzbrocken und die ganz große Liebe

Helmut Dietl und die Münchner Geschichten

Neue Wege

Zwei Menschen, die ich nie vergessen werde

Der deutsche Lord

Indien und Gandhi

Auschwitz, Rudolf Höß und Meryl Streep

Peter der Große und die Sowjetunion

War and Remembrance und Roncalli

Wieder deutsches Fernsehen

Anwalt Abel und andere Rollen

Ein Rückblick

Schlusswort

Namensregister

Sachregister

Bildnachweis

Bildteil

Prolog

Es war ein grauer Tag im März 1967, da stand ich, schon vierundzwanzig Jahre alt, vor einem heruntergekommenen, vom Krieg gezeichneten Haus mitten im Herzen Münchens, nur einen Steinwurf von der Maximilianstraße entfernt, und war mir plötzlich nicht mehr sicher, was ich hier eigentlich wollte.

Mit weichen Knien und dem Herz in der Hose hielt ich vor dieser mit grauer Ölfarbe gestrichenen Tür inne. Das also war die berühmte Falckenberg-Schule.

Eine Schauspielschule, die nur ganz wenige Studenten aufnahm. Jedes Jahr bewerben sich hier vierhundert bis sechshundert junge Menschen, deren Traum es ist, auf einer Theaterbühne zu stehen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und nur zwölf bis vierzehn Schüler werden angenommen. Heute war also ich zur Aufnahmeprüfung bestellt. Angst!!! Günter, mein loyaler Freund seit der vierten Klasse im Gymnasium, den ich gebeten hatte mitzukommen und mir den Rücken zu stärken, grinste. »Hic Rhodus, hic salta!« Du kannst jetzt nicht kneifen. Er hatte recht. Vor zwei Monaten hatte ich mich bei dieser Schule beworben. Ich wollte einen ernsthaften, unbestechlichen Test. War ich begabt für die Schauspielerei, oder war das wieder nur ein Spleen von mir, wie mein Vater und die Verwandten glaubten. Ein Gottesurteil. Nur diese eine Prüfung würde ich machen, keine weitere, keine private Schauspielschule, nur diese eine, die schwerste. Hier sollte sich mein Schicksal entscheiden. Würde ich abgelehnt, wäre die Sache für mich erledigt. Ja oder nein, wohin ging mein weiterer Lebensweg? Ich fühlte mich wie ein Klippenspringer, dem kurz vor dem Sprung die Nerven versagen. Es gab kein Zurück.

Dieser Tag im März 1967 war für mein weiteres Leben entscheidend. Dieser Tag hat alles verändert, er war der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie mein weiteres Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht diesen Beruf ergriffen hätte. Oder hat er mich ergriffen?

Später war es in meinem Freundeskreis eine Zeit lang üblich, dass am Stammtisch jeder einmal einen Vortrag über sich selbst halten sollte. Wir nannten das Ego-Vortrag. Man wollte genauer wissen, was die Freunde aus ihrem bisherigen Leben gemacht und welche Überlegungen sie dazu geführt hatten. Vergleiche mit dem eigenen Werdegang wurden angestellt. Die meisten Lebensläufe waren sich ähnlich, waren mehr oder weniger konsequent und geradlinig: Volksschule, Gymnasium, Abitur, Studium, Beruf, Heirat, Kinder. Auch diese schon wieder auf dem Gymnasium oder auf der Universität … Ganz genauso hatte sich mein Vater meine Karriere vorgestellt.

Nun also sollte auch ich über mein Leben, mein Ego plaudern. Man war neugierig: Warum wird man Schauspieler? Aus Eitelkeit? Will man im Rampenlicht stehen, sich bewundern lassen, sein überbordendes Ego exhibitionistisch zur Schau stellen? So einfach war es nicht. Doch was genau war meine Motivation? Sicher kein zu großes Selbstbewusstsein, eher das Gegenteil. Früher, als junger Mann, wollte ich immer ein anderer sein, in einer anderen Haut stecken. Das Wort »Ego« nahm ich dabei bewusst ernst und bewusst wörtlich.

Was aber war nun mein Ego, dieses Ich, worüber ich vor meinen Freunden sprechen sollte? Meine Persönlichkeit? Mein Charakter? Ich wurde nachdenklich. Hat eigentlich nicht jeder Mensch mehr als nur ein Ego? Vielleicht benützt er nur eines, sozusagen sein »Gebrauchsego«. Was aber wäre, wenn derselbe Mensch nicht in Bayern, sondern in Sizilien, in Moskau, in Paris oder London aufgewachsen wäre? Hätte er dann nicht einen anderen Beruf, einen anderen Geschmack, wäre womöglich südländischer, eleganter und leichter geworden oder aber auch viel härter, strenger? Hätte er nicht einen vollkommen anderen Charakter, wäre ein komplett anderer Mensch?

Aber nicht nur das. Auch Erfahrungen und Zufälle verändern das Leben. Der etwas ängstliche, schüchterne Nachbar, der jeden zweiten Tag den Rasen mäht, hätte unter anderen Voraussetzungen vielleicht ein Kriegsheld werden können oder der sympathische, ehrgeizige junge Doktor ein mordender Arzt in Auschwitz. Die Umstände formen das Ich.

Wer also wäre ich heute, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre? Wo wäre ich? Dies waren die Fragen, die ich mir während meines Ego-Vortrags stellte und damit meine Freunde verwirrte. Sie hatten Antworten und keine Fragen erwartet. Gibt es denn Antworten, ist nicht alles Zufall? Wenn ich mir meinen Lebensweg ansehe, dann sehe ich immer noch mehr Fragen als Antworten, und so erscheint es mir sinnvoller, diesen Fragen nachzugehen und zu versuchen, darin vielleicht so etwas wie einen roten Faden zu finden. Um vielleicht tatsächlich selbst etwas über mich und mein Leben zu begreifen.

Meinen Vortrag beendete ich schließlich mit der einzigen Antwort, die ich sicher weiß: Aus all diesen möglichen Egos, die ich im Laufe meines Lebens in mir entdeckt habe, habe ich einen Beruf gemacht. Mit jeder neuen Rolle kann ich in eines meiner unterschiedlichen Egos schlüpfen. Wer kann das schon?

TEIL 1Ins Leben gestolpert1943–1965

Leben muss wehtun, sonst ist es nicht richtig

Bis zu dem Tag der Aufnahmeprüfung in der Falckenberg-Schule war mein Leben gepflastert gewesen mit Niederlagen, Absagen und nicht bestandenen Prüfungen. Erfolge konnte ich nicht vorweisen. Nur einmal war ich in der A-Jugend Stadtmeister von Rosenheim im Hundertmeterlauf geworden. Das stand sogar im Rosenheimer Stadtanzeiger. Ganz klein. Die Urkunde habe ich als Beweis aufgehoben.

Seit meiner Kindheit hatte ich eigentlich nur Probleme. Im Kindergarten konnte ich mich nicht anpassen, in der Volksschule musste ich immer wieder wegen Störung des Unterrichts aus dem Klassenzimmer, und im Gymnasium kannte ich vor allem den gelangweilten Gesichtsausdruck der Lehrer, wenn sie die Schulprüfungen zensiert zurückgaben.

»Halmer, Fünf.«

Was sonst.

Manchmal ein erstaunter Blick: »Halmer, Drei! Was war los, haben Sie abgeschrieben?«

Mein Mathematiklehrer, ein baumlanger, arroganter Mann mit buschigen Augenbrauen, der nur Akademiker auf Augenhöhe akzeptierte, rief manchmal im Unterricht: »Ich brauche jetzt einen Dummen, Halmer, kommen Sie an die Tafel.« Aus Rache machte ich dann aus diesem Gang zur Tafel eine Clownnummer, sodass die Klasse vor Vergnügen grölte. Aber dieses Gelächter machte mich nicht glücklich. Ich trug und ertrug es wie eine Narrenkappe. Ein trauriger Clown. Von außen betrachtet, wie man jetzt sagt, cool, aber wie es drinnen aussah, ging niemanden was an. Nicht die Lehrer und auch nicht meine Eltern.

»Der Halmer wieder!«, hieß es früher oft. Dieser Ausruf erfolgte immer in einem besonderen, scheinbar nur für mich reservierten Tonfall, irgendwo zwischen genervt und resigniert, und er war meist begleitet von einem vielsagenden Augenrollen. Ich fragte mich schon damals, was genau an meinem Charakter diese Reaktion hervorrufen mochte, und habe bis heute keine endgültige Antwort gefunden. Dabei habe ich immer Menschen beneidet, die mit sich und ihrem Leben konform sind, die Zufriedenen, die Authentischen, die im Bayerischen Fernsehen aus tiefster Überzeugung sagen: »I bin der Ludwig, und da bin i dahoam.« Mir war diese tiefe Verwurzelung mit der Heimat, dieses Sich-Wohlfühlen in seinem Leben nie gegeben. Ich war stets ein Skeptiker, ein Zweifelnder und ein Fragender. Geprägt von der Lust oder sogar dem Zwang zum Widerspruch, einem ewigen »Ja, aber«. Was jedoch machte mich zu diesem misstrauischen, widerborstigen, spröden Knochen, der ich bis heute bin?

Wenn ich versuchen soll, mein Wesen zu beschreiben, dann kommt mir ein Tannenbaum in den Sinn. Dicht und dunkelgrün, mit einem festen, etwas rauen Stamm. Immer ein bisschen zu ernst, auch wenn ein paar bunte Kugeln daran hängen. Mit Nadeln, die stechen. Keine Linde, unter deren Schatten man süße Träume träumt. Einen Tannenbaum kann man nur sehr schwer umarmen. Er bleibt allein, und wenn er sich doch mehr Nähe wünscht, wird er notwendigerweise enttäuscht werden. Oder enttäuschen. Ein Tannenbaum hat nicht nur Nadeln, er hat auch Wurzeln. Und dort muss ich ansetzen. Sie muss ich ausgraben in meinem Bemühen, Antworten zu finden. Also zurück. Weit zurück. Bis zum Anfang.

Mein Vater war ein Bauernsohn. Er stammte aus der Nähe von Sigmaringen und wuchs als jüngstes von sechs Kindern einer strenggläubigen Familie auf. Dort, im immer katholisch gebliebenen Teil von Schwaben, galt die Regel: Schaffe und bete. Als ich meine Großmutter zum ersten Mal besuchte, war ich vier, und ihre erste Frage an mich war: »Na, Büble, kannst du schon beten?«Spaß am Leben zu haben war nicht vorgesehen, und alles, was sich danach anhörte oder einfach nur »sinnlos« schön war, wie Musik, Tanz oder Kunst jenseits des Glaubens, war von vornherein suspekt. Leben muss wehtun, sonst ist es nicht richtig, und gegessen wird, was auf den Tisch kommt.

Meinem Vater war es nicht angenehm, an seine Herkunft erinnert zu werden. Er versuchte, alles Schwäbische, alles Bäurische in sich auszumerzen, trug elegante Hüte und goldene Uhren, sprach gewählt und mit gutem Ausdruck. Rein äußerlich hatte er nichts von einem schwäbischen Bauernbub an sich. Was ihm jedoch eingepflanzt worden war und was er, selbst wenn er gewollt hätte, nie losgeworden ist, ist eine rigorose, jedoch mitunter fast hilflos wirkende Härte, vor allem mir gegenüber, sowie der fromme Katholizismus seiner Familie, der ihm sicher nicht nur Zwang, sondern auch Halt war. Wenn der Papst in Rom auf dem Petersplatz seinen Segen urbi et orbi verkündete, kniete mein Vater überwältigt, mit feuchten Augen vor dem Fernsehgerät. Seine Erziehungsmethoden waren alttestamentarisch streng, so wie er es gelernt hatte. Körperliche Züchtigung war unverzichtbar, und neue, sanftere Erziehungsweisen lehnte er spöttisch als zu weich ab. Wie sollte man mit solchen »amerikanischen« Methoden aus einem Kind einen anständigen Menschen machen? Unmöglich. Einen Jugendlichen mit eigener Meinung konnte er nicht ernst nehmen. Woher willst du das wissen? Werde erst einmal so alt wie ich, dann erkennst du meine Weisheit.

Nun bin ich über siebzig Jahre alt, und noch immer warte ich auf die Erleuchtung, die mir mein Vater vorausgesagt hat. Zu meiner eigenen Überraschung entwickelte sich mit den Jahren jedoch ein gewisses Verständnis für meinen Vater, und das ist mehr, als ich lange für möglich gehalten hatte. Er war ein Produkt seiner Zeit. Gefangen in einem Leben, das er nicht gewollt hatte, aus Pflichtgefühl und religiöser Überzeugung gebunden an eine Frau, die er vermutlich nicht liebte, und schließlich auch noch gestraft mit einem Sohn, der seine Vorstellungen, was zu einem anständigen, erfolgreichen Leben gehört, partout nicht teilen wollte.

Es wurde in der Familie nie offen darüber gesprochen, aber ich habe aus manchen leise gemurmelten Gesprächen der Verwandten gehört, dass mein Vater ursprünglich Theologiestudent gewesen war. Wie damals üblich, durfte der jüngste Bub aus einer Bauernfamilie studieren, um Priester zu werden, damit die Familie einen Fürsprecher im Himmel hatte. Das Leben meines Vaters schlug jedoch einen für alle, wohl auch für ihn selbst, unerwarteten Haken. Auf Exerzitien in einem Kloster in Tirol lernte er meine Mutter kennen, eine äußerst warmherzige, liebevolle Frau, sieben Jahre älter als er. Sie wurden ein Liebespaar, heirateten 1938, und die Familie meines Vaters verlor leider den erwarteten priesterlichen Fürsprecher im Himmel.

In einem unserer seltenen vertrauten Gespräche erzählte mir mein Vater einmal, dass er an meiner Mutter ihre Güte, ihr großes Verständnis und ihr Mitgefühl für andere so geschätzt hat. Für einen jungen Mann, der aus einem so harten Leben kam wie er, verständlich, aber ob das für ewige Liebe reicht? Bis dass der Tod euch scheidet? Solche Fragen stellte man nicht. Ich kann also nur mutmaßen.

Die Ehe meiner Eltern blieb fünf Jahre kinderlos, bis meine Mutter mit siebenunddreißig Jahren, gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte, schließlich doch schwanger wurde. Man hatte ihr von einer Schwangerschaft dringend abgeraten, da ihre körperliche Konstitution sehr schwach war. Von ihrem achtzehnten Lebensjahr an hatte sie wegen Knochenmarktuberkulose zehn Jahre im Gipsbett und im Rollstuhl verbringen müssen. Eine Erstgeburt in diesem Alter war für sie daher ein doppeltes Risiko.

1943 war kein gutes Jahr, um Kinder zur Welt zu bringen. Der Zweite Weltkrieg tobte an allen Fronten, und in der Schlacht um Stalingrad verbluteten, verhungerten und erfroren Tausende von russischen und deutschen Soldaten. Am 31. Januar ergab sich General Friedrich Paulus, gegen Hitlers Willen, der russischen Übermacht. Am 2. Februar kapitulierte auch die 6. Armee. 90 000 deutsche Soldaten wurden gefangen genommen und nach Sibirien verschleppt. Am 18. Februar hielt Reichspropagandaminister Goebbels seine berüchtigte Sportpalastrede, die mit der Frage endete: Wollt ihr den totalen Krieg? Tausende von Frauen und Männern schrien hysterisch wie unter Hypnose: Jaaaaaaaa! Nur vier Tage später, am 22. Februar, wurden Sophie und Hans Scholl in München hingerichtet. In den Konzentrationslagern verloren Millionen von unschuldigen Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Greise, unter unfassbar grausamen, demütigenden Bedingungen ihr Leben. In diesem für Deutschland und die ganze Menschheit so schwarzen Jahr, an einem kalten 5. Januar wurde ich in Rosenheim geboren. In einer dunklen Zeit, in der ein Menschenleben nichts bedeutete. Die Bedingungen waren also nicht die besten. Und dennoch: Meine Eltern waren glücklich.

An den Krieg habe ich nur wenige Erinnerungen. Einzig die Bombennächte stehen mir noch vor Augen, in denen wir in einem dunklen, engen Bunker hockten, eng zusammengepfercht mit vielen fremden, nach Schweiß und Angst riechenden Menschen. Meine Mutter erzählte mir später, dass ich immer wieder voller Panik »Bitte Entwarnung!« gerufen habe. Der Gedanke, dass dieser Ausruf zum Wortschatz eines kaum zweijährigen Knirpses gehört hat, sagt doch mehr darüber aus, was Krieg bedeutet, als vieles, was man sonst erzählen könnte. Meine Mutter blieb von da an bei Fliegeralarm in der Wohnung und versteckte sich mit mir todesmutig unter dem Schreibtisch. Auch dafür gilt ihr meine ewige Liebe.

Wir wohnten in der Frühlingstraße 36 in Rosenheim, in einer großen Altbauwohnung im ersten Stock, zusammen mit meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter. Ich erinnere mich an einen langen, fensterlosen Gang mit vielen Türen. Die rechte Seite ging zur Straße hinaus. Im Schlafzimmer meiner Großeltern brannte auf dem Nachttisch vor dem Foto eines mir unbekannten Mannes in Uniform immer eine Kerze. Es war mein Onkel Karl, der Bruder meiner Mutter, der im Krieg in Rumänien vermisst wurde. Die ständige aufgeregte Hoffnung, er würde unter den vielen Kriegsgefangenen sein, die nach dem Krieg nach Hause kamen, ist mir noch sehr deutlich in Erinnerung. Bis an ihr Lebensende hegten sie diese Hoffnung, aber er kam nie wieder zurück. Dann folgten ein Gästezimmer, das später mein Zimmer wurde, und das Schlafzimmer meiner Eltern mit einem leidenden Jesus Christus am Kreuz über ihrem Ehebett, daneben das kleine Büro meines Vaters. Dorthin zog er sich mit den Jahren immer mehr zurück. Auf der anderen Seite des Flurs waren die Zimmer zum Hof. Neben der Haustür gab es eine Toilette, viele Jahre ohne Wasserspülung, deshalb musste ständig ein voller Wasserkrug bereitstehen. Dann die dunkle, nach Äpfeln, Marmelade und alten Kartoffeln riechende Speisekammer und die Wohnküche, in der jeden Tag der Herd mit Kohle geschürt wurde, sowie ein kleines Wohnzimmer mit einem grünen Kachelofen, der als einziger Ofen im Winter beheizt wurde. Ein Bad gab es nicht, so etwas hatten nur die großen Bürgerhäuser. Jeden Samstag wurde daher in der Küche heißes Wasser auf dem Herd erhitzt und in eine Zinkbadewanne geschüttet, und dann badete die ganze Familie nacheinander darin. Das machte mir als Kind großen Spaß.

Ich mochte unsere Wohnung, sie war spannend und aufregend mit ihren vielen Zimmern und dunklen Ecken, und von den Fenstern aus gab es immer etwas zu sehen, ein bisschen wie im Kino. Die Frühlingstraße führte nahe an der Loretowiese vorbei, auf der jedes Jahr Ende August das Rosenheimer Herbstfest stattfand. All die wunderbaren Gerüche von gebrannten Mandeln, gegrillten Schweinswürsteln, Steckerlfisch und Zuckerwatte wehten zusammen mit der Blasmusik aus den Bierzelten in unsere Wohnung. Mein Vater verabscheute dieses Fest. Natürlich. Dieses sinnlose Saufen und Fressen, und vielleicht sogar noch Schlimmeres, das konnte er nicht gutheißen. Meine Mutter aber warf manch sehnsuchtsvollen Blick hinüber, und deshalb besorgte ich ihr von dort zu ihrer Freude oft Schweinswürstel mit Kraut. War das Fest am Abend zu Ende, wurde es erst richtig spannend. Tragödien spielten sich jede Nacht vor unseren Fenstern ab. Ab halb zwölf – man konnte die Uhr danach stellen – wurden wir von lautem Lärm aus dem Schlaf gerissen. Unten auf der Straße begannen dann wilde Schlägereien von Betrunkenen, meist begleitet vom hysterischen Kreischen ihrer Partnerinnen. Noch heute ist mir jenes hässliche Geräusch, das Klatschen von bloßen Fäusten ins Gesicht, im Ohr. Für mich als kleinen Jungen war das ein abstoßendes, aber auch aufregendes Straßentheater. Die rücksichtslose Brutalität der Männer, die noch auf die am Boden Liegenden eintraten, und das hilflose Weinen der Frauen übten eine merkwürdige Faszination auf mich aus. Ohne es zu wissen, spürte ich etwas vom archaischen Sinn dieser Schlägereien zwischen den Betrunkenen: vom Kampf um das Weib.

Noch eine ähnliche Episode verbindet mich mit dieser Straße. Viele Jahre später, ich war gerade aus Kanada zurückgekommen, schlief ich wieder in meinem früheren Zimmer. Von meinem ersparten Geld hatte ich mir mein erstes Auto gekauft. Einen VW Cabrio. Blau mit dunkelgrauem Stoffdach und hellgrauen Kunstledersitzen und, als Höhepunkt, Weißwandreifen. Mit diesem Auto fuhr ich jeden Morgen nach München in die Falckenberg-Schule. Was für ein Hochgefühl, wenn ich mit offenem Verdeck und lautem Rock ’n’ Roll im Radio durch die Innenstadt fuhr, mit coolem Blick, die Zigarette im Mundwinkel, an den tuschelnden Mädchen vorbei. Ich, der zukünftige Filmstar. Eines Nachts wurde ich von lauten Männerstimmen aus dem Schlaf gerissen. Benommen ging ich an das Fenster und war sofort hellwach: Sah ich richtig? Um mein Auto standen acht junge Männer mit langen Federn auf ihren Hüten, offensichtlich gerade aus der Bundeswehr entlassen, und pinkelten es unter grölendem Gelächter von oben bis unten an. Ich konnte es nicht fassen. Mein schönes Auto, geschändet von einer Horde betrunkener Barbaren. In dieser Nacht schlief ich erst spät wieder ein. Und mein Auto parkte ich von jener Nacht an in einer ruhigeren Straße.

Der Blick aus den Fenstern zum Hof war im Übrigen nicht weniger spannend als der auf die Frühlingstraße. In dem gemeinsamen Hinterhof mehrerer Mietshäuser gab es eine Menge Kinder. Selbst abends, wenn es dämmrig wurde, durften manche dort noch spielen. Ich nicht. Ich musste Hausaufgaben machen. Zusatzaufgaben, die mein Vater mir auftrug und jeden Abend streng kontrollierte. Immer hörte ich dabei die Rufe: »Günther, komm runter, spielen!«, und jedes Mal schaute ich von der lateinischen Grammatik auf und lief ans Fenster, um hinunterzusehen. Ich erinnere mich an die Traudl, die Sieglinde, den Herbert, den Klaus, den Peter, den Toni, die Renate, den Manni und die Friedel. Manche waren ein oder drei Jahre älter als ich. Zwei der Mädchen bekamen sogar schon einen Busen. Grund genug, nachts unruhig zu werden. So manches Geheimnis des anderen Geschlechts konnten wir bei Doktorspielen im dämmrigen Keller lüften.

Es gab noch mehr Geheimnisse dieser Art. In der Parterrewohnung unter uns wohnten zwei Schwestern. Vielleicht Ende zwanzig, für mich kleinen Jungen waren sie jedenfalls schon sehr alt. Fast jeden Abend kamen amerikanische GIs ins Haus und verschwanden ohne Umschweife in der Wohnung der beiden. Wenn ich meine Mutter fragte, was die Männer da machten, bekam sie immer einen merkwürdig verschämten, aber auch wissenden Gesichtsausdruck. Eine Antwort auf meine Frage erhielt ich jedoch nicht. Ich fühlte, das war auch so ein Geheimnis der Erwachsenen. Erst sehr viel später habe ich begriffen.

Meine Mutter war nachgiebig, weich und gütig, Wutausbrüche waren ihr fremd. Sie war eine früh gealterte Frau, die sich nichts aus ihrem Aussehen machte. Wenn sie sich, was ganz selten war, das Gesicht eincremte, konnte man später die weißen Überreste der Creme in ihrem Gesicht finden. In den Spiegel schaute sie nie. Sie war der uneitelste Mensch, der mir je begegnet ist. Den ganzen Tag über trug sie, zu meiner Verlegenheit – ich hätte lieber eine schicke Mutter gehabt – eine Hausschürze. Sie hatte sich in der Frühlingstraße 36 eine ganz eigene, enge, aber sichere Welt geschaffen. Nie ging sie aus dem Haus, selbst die Friseuse kam zu uns in die Wohnung, Schuhe oder neue Kleider wurden von den Verkäufern ins Haus gebracht. Alle paar Wochen kam der mit der Familie seit Jahrzehnten befreundete Hausarzt, Dr. Maier. Ein seriöser Mann mit tiefer, Vertrauen einflößender Stimme, Glatze und weißem Vollbart. Vor der Außenwelt hatte sie eine unerklärliche Angst. Aus der großelterlichen Wohnung wäre sie niemals ausgezogen.

Meine Mutter hatte ein großes Herz für andere, und oft musste ich das Essen, das sie für Bedürftige aus der Nachbarschaft gekocht hatte, im Blechgeschirr an den Türen irgendwelcher heruntergekommener Wohnungen abgeben und das leere Geschirr später wieder abholen. Mir gefiel diese Aufgabe. Während ich an der Türschwelle wartete, bis mir das Geschirr zurückgegeben wurde, sog jener Teil von mir, den von jeher alles Menschliche, alles Schöne und Hässliche gleichermaßen faszinierte, jedes armselige Detail dieser Wohnungen und der Menschen darin, jeden Geruch und jedes Geräusch in sich auf. Gleichzeitig wuchsen in mir aber auch das Bewusstsein der großen sozialen Unterschiede in jener Zeit und tiefes Mitleid gegenüber denjenigen, denen das Leben so übel mitgespielt hatte.

Ihr Bubi, wie meine Mutter mich immer nannte, war ihr ganzer Stolz. In meiner jugendlichen Egozentrik nahm ich das als selbstverständlich hin. Wie wichtig ihre Güte und Herzenswärme tatsächlich für mich waren, habe ich erst begriffen, als sie mit sechsundsechzig Jahren überraschend starb. Erst an ihrem Grab wurde mir klar, wie viel sie für mich getan hatte und wie viel Halt sie mir in meiner turbulenten Jugend trotz allem gegeben hatte. Ich bin dankbar dafür, dass sie mich noch als erfolgreichen jungen Schauspieler auf der Bühne des Residenztheaters und der Münchner Kammerspiele erleben durfte. Es fühlte sich wie eine Art Wiedergutmachung für all die Sorgen an, die ich ihr bereitet hatte. Die Münchner Geschichten hat sie leider nicht mehr erlebt. Schade, weil gerade die Figur des Tscharlie und dessen Liebe zu seiner Oma sehr viel mit ihr zu tun hatten.

Auch wenn meine Mutter kaum aus dem Haus ging, war sie doch alles andere als einsam und in sich gekehrt. Vermutlich, weil sie selbst so lange krank gewesen war, übte sie eine große Anziehungskraft auf sämtliche Kranken, Bedürftigen und mehr oder weniger seltsamen Zeitgenossen der Umgebung aus; sie liefen ihr praktisch zu und versammelten sich an den Nachmittagen regelmäßig bei uns im kleinen Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen. Da gab es die taube Bettl, eine üppige Frau mit wulstigen Lippen, um die siebzig, mit lupendicken Brillengläsern, starkem Bartwuchs und einer überlauten Aussprache. Sie war fast taub, ein Hörgerät gab es nicht oder war zu teuer, und man musste ihr im Gespräch ins Ohr schreien. Und sie schrie zurück. Ganz harmlose Plaudereien klangen dadurch wie wutentbranntes Gebrüll. Dann war da noch Herr H., der Sitzriese, ebenfalls ein täglicher Gast. Immer genau um vierzehn Uhr läutete er bei uns. Er war sehr klein, sein überbordendes Selbstbewusstsein machte jedoch seine mangelnde Körpergröße wieder wett. Ebenso zuverlässig, wie er jeden Tag läutete, erzählte er der geduldig lauschenden Frauenrunde mit lauter Stimme jedes Mal, dass er ein Sitzriese sei. Diesen Ausdruck habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Eigentlich, so behauptete er, sei er vom Oberkörper her eins vierundachtzig, aber wegen seiner kurzen Beine, mit denen er auf dem Stuhl sitzend baumeln konnte wie ein Kind, war er leider nur eins sechzig. Herr H. hatte einen – im Verhältnis zu seinem übrigen Körper – unverhältnismäßig großen Kopf und schielte mit beiden Augen nach außen, sodass ich nie wusste, ob er mich nun ansah oder nicht. Ebenfalls jeden Tag verkündete er lautstark und alle anderen Gespräche ignorierend, dass er trotz seiner geringen Größe bei der Waffen-SS aufgenommen worden war. Allerdings erst einen Monat vor Kriegsende. Er war Junggeselle. Kein Wunder, meinten die Frauen. Von Beruf war Herr H. Tapezierer gewesen, kein sehr guter, wie meine Oma im kleinen Kreis flüsternd anmerkte. Ich kleiner Bub war fasziniert von ihm.

Neben Herrn H. und der tauben Bettl tauchte manchmal auch die fromme Therese auf. Sie hatte eine Art Tick, deshalb auch der Spitzname: Jeden Tag besuchte sie alle Messen, die in den verschiedenen Kirchen Rosenheims gelesen wurden. Ständig traf man sie in der Stadt, wenn sie auf ihrem Fahrrad zügig von einem Gotteshaus zum anderen strampelte. Tagtäglich im frommen Stress. Sie grüßte freundlich winkend vom Rad und trat dann heftig in die Pedale, um nicht den Rosenkranz in der Nikolauskirche zu versäumen.

Und dann war da noch Frau N. Sie war höchstens einen Meter zweiundfünfzig groß und somit noch kleiner als unser Sitzriese, Herr H. Wie die taube Bettl war sie stark kurzsichtig. Als ehemalige Schauspielerin auf einer Wanderbühne – schon seit vierzig Jahren außer Dienst – hatte sie noch immer den Stil und die Würde einer Diva. Ihre Zigaretten rauchte sie mit silberner Spitze, den kleinen Finger abgespreizt. Ungefragt half Frau N. meiner Mutter im Haushalt und zerschlug dabei durch ihre Kurzsichtigkeit viel Geschirr. Trotzdem blieb sie immer Dame. Das Geld, das ihr meine Mutter heimlich zusteckte, brauchte sie zwar notwendig, offiziell aber nahm sie es nie zur Kenntnis. Sie wusste von nichts und half unserer Familie aus reiner Freundschaft. Meine gutmütige Mutter spielte diese Komödie mit und bedankte sich immer ausgesprochen höflich für die selbstlose Hilfe.

Während meine Mutter und Großmutter mit all diesen Besuchern im Wohnzimmer saßen und Kaffee tranken, hockte ich am Boden und spielte. Vor allem aber hörte ich zu. Während ich mit meinem blauen Plastiktankwagen aus einem Carepaket zwischen den Füßen der Erwachsenen herumfuhr, lauschte ich gespannt ihren Gesprächen, auch wenn ich davon wohl nicht einmal die Hälfte verstand. Dieses freundliche Gemurmel, das immer wieder von Gelächter unterbrochen wurde, das überlaute Lachen von Herrn H., das Baumeln seiner kurzen Beine, das Knarzen der Stühle und das leise Klirren der Löffel in den Kaffeetassen bildeten den warmen und wohlig geborgenen Hintergrund meiner frühen Kindheit.

Beendet wurden diese gemütlichen Nachmittage jeden Tag um 17.30 Uhr von einem Geräusch, an das ich mich bis heute genau erinnere. Sobald die dunkle, drohende Standuhr mit ihrem Westminster-Glockenklang fünfmal schlug, verabschiedeten sich die Gäste, und meine Oma zog sich in ihr Zimmer zurück. Und so waren um halb sechs nur noch meine Mutter und ich da. Und das Geräusch. Ein hartes, wütendes Knirschen, Metall auf Metall, der Schlüssel meines Vaters drehte sich im Schloss. Er kam vom Büro nach Hause und mit ihm die schlechte Laune.

Mein Vater hatte Glück gehabt, er musste während des Krieges nicht an die Front, sondern war beim Wehrbezirkskommando in München unabkömmlich. Nach dem Krieg fing er noch mal in München zu studieren an. Gleich im Anschluss an das Jurastudium wurde er Prokurist bei den Aschaffenburger Zellstoffwerken in Raubling. Auf einen Doktortitel musste er wegen seiner Familie verzichten. Er musste Geld verdienen. Jeden Morgen fuhr er in den ersten Nachkriegsjahren mit dem Bus, später mit dem Motorroller und dann dank des wirtschaftlichen Aufschwungs mit dem Mercedes ins Büro, um am Abend pünktlich um 17.30 Uhr wieder zurück nach Hause zu kommen, mit seiner Aktentasche, den sorgfältig gebügelten Hosen und polierten Schuhen. Das Geräusch des Schlüssels klang noch nach, als schon die Haustür aufgerissen wurde. Mit scharfem Schritt trat er in die Küche, ein schneller Griff drehte kommentarlos das Radio aus. Kein Grüß Gott, kein Lächeln. Nur ein streng tadelnder Blick. Bedrückende Stille statt freundlicher Musik.

Wenn ich heute an den Vater meiner Kindheit zurückdenke, meine ich noch immer, seine unterdrückte, im Inneren hart zusammengeballte Wut zu spüren, die er mit sich herumtrug wie einen glühenden Stein. Oft genug wurde ich das Ventil dieser Wut, und es setzte Ohrfeigen, ohne dass wirklich klar gewesen wäre, warum. Eine falsche Antwort, ein fallen gelassener Suppenlöffel. Man musste auf der Hut sein, denn es war nicht vorherzusehen, wann es wieder so weit sein würde. Ich verstand als kleines Kind den Grund für diese schlechte Stimmung natürlich nicht, und auch heute kann ich nur Vermutungen anstellen. War er unzufrieden damit, wie sein Leben verlaufen war? Dass er keinen Doktortitel hatte? Gut möglich, dass er mit seinem Pflichtgefühl haderte, das ihn in eine Ehe getrieben hatte, während er eigentlich Priester hätte werden sollen.

Ich habe nie wirklich eine Erklärung für den Zorn meines Vaters auf mich und die Welt erhalten. Auf meine späteren Fragen und Vorwürfe, warum diese vielen Schläge, diese Härte hätten sein müssen, hat mir mein Vater nie eine Antwort gegeben. Er zuckte nur mit den Schultern und meinte: »Du warst ein Teufel. Wie hätte ich dich denn bändigen sollen?« Wieder eine Frage. Und keine Antwort. In den Augen meiner Mutter war ich der liebe Bubi, der nichts falsch machen konnte, in denen meines Vaters dagegen ein Teufel, der gebändigt werden musste. Was davon ist die Wahrheit? Eines weiß ich: Ein Teufel bin ich nicht.

Neben meiner sanftmütigen Mutter bildete auch ihre Familie einen gewissen Ausgleich zur Strenge meines Vaters. Zuerst natürlich bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr meine beiden Großeltern. Meine Oma starb vier Jahre nach Opas Tod mit dreiundachtzig Jahren zu Hause in meinen Armen. Wie auch meine Mutter hat sie immer an mich geglaubt, gleichgültig, was ich anstellte, sie war ein sicherer Boden für mein Selbstbewusstsein, ein ständiger Trost, jeden Tag. Dieser Kontrast zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter einerseits und meinem Vater anderseits hat mich in dem Glauben bestärkt, dass Väter, wenn sie »Erziehung« sagen, eigentlich »Unterdrückung« meinen, zumindest bei ihren Söhnen. Vätern traue ich nicht. Aus diesem Misstrauen heraus, auch mir selbst gegenüber, habe ich die Erziehung unserer Söhne zum Großteil meiner Frau überlassen. Wenn ich mal aus irgendeinem Grund zornig werden wollte, erinnerte ich mich an meinen Vater und verstummte. Aber einen Fehler habe ich ganz bestimmt vermieden: meinen Söhnen ehrgeizig vorzuschreiben, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Und noch heute fühle ich mich in der Nähe von Frauen wohl und meide die Ansammlung von Männern.

Meine Mutter war das jüngste von sechs Kindern. Sie hatte noch vier Brüder und eine ältere Schwester. Um meine Tante Georgine, die eine weitere sehr wichtige Person in meinem Leben war, gab es ein Geheimnis, von dem keiner in der Familie sprach und worüber auch später nur in gedämpftem Ton geflüstert wurde. Als ich älter wurde, fiel mir auf, dass meine Tante Georgine meiner Mutter und ihren Brüdern kein bisschen ähnlich sah. Sie war im Gegensatz zum Rest der Familie klein und dick und hatte ganz andere Gesichtszüge. Außerdem sprach sie oft von einer Reise nach Australien, wo sie als Jugendliche mehrere Monate verbracht hatte. Das klang nun sehr abenteuerlich für die damalige Zeit. Warum Australien?, wollte ich wissen. Keiner gab mir eine klare Antwort. Hinter diesem Familiengeheimnis lag ein Drama, das mir erst später offenbart wurde: Meine so fromme, keusche Oma, die jeden Morgen in die Kirche ging, war mit siebzehn Jahren von einem Münchner Medizinstudenten schwanger geworden. Damals, um 1890 herum, eine furchtbare Sünde und Schande. Meine Großmutter stammte aus einer guten Familie, der Vater war Bankier, und, worauf sie immer besonders stolz war, sie hatten einen französischen Namen, Vadé. Umso schwerer wog der Sündenfall mit dem Medizinstudenten. Beide wurden von ihren Eltern sowie der prüden Münchner Gesellschaft der damaligen Zeit geächtet und verstoßen. Der Medizinstudent wanderte nach Australien aus, wurde dort Arzt und gründete eine Familie. Und meiner Großmutter blieb keine Wahl, als den nächstbesten Mann zu heiraten, der sie trotz der Schande eines unehelichen Kindes zur Frau nehmen wollte. Das war mein nachlässiger, schlampiger Großvater, ein Bauernsohn, der immer eine schwarze Nase wegen seines Schnupftabaks hatte. Ein Bahnoberinspektor. So wurde auch meine Oma immer genannt: Frau Bahnoberinspektor.

Tante Georgine war für die damalige Zeit erstaunlich unangepasst. Sie wohnte in München und arbeitete bei der Stadt, während ihr Mann, ein arbeitsloser Schneider und, zum Ärger meines strenggläubigen, konservativen Vaters, ein Atheist und Kommunist, den Haushalt führte. Außerdem hatte sie eine zahme Ratte mit dem Namen Fritzi. Ich liebte meine Tante. Und das nicht nur wegen Fritzi. Wenn sie uns in Rosenheim besuchte, las sie mir unermüdlich Gedichte und Theaterstücke vor. Die Räuber, Maria Stuart, Wilhelm Tell, Kabale und Liebe, selbst den Faust hat sie mir als Kind vorgelesen und erklärt. Seitdem weiß ich, was »des Pudels Kern« ist. Manchmal musste sie pausieren, weil ihre Stimme heiser wurde, aber ich drängte sie immer wieder zum Weiterlesen. Das waren unglaublich spannende Geschichten, und noch heute kenne ich seit dieser Zeit viele Balladen von Schiller und von Goethe auswendig. Der Taucher, Die Bürgschaft, Der Ring des Polykrates, Der Handschuh, Die Glocke, Die Kraniche des Ibykus, Der Zauberlehrling, Der Erlkönig …

Alle diese Klassiker hat sie mir nicht nur vorgelesen, sondern auch vorgespielt. Mit all meiner kindlichen Inbrunst verachtete ich den intriganten Sekretär Wurm in Kabale und Liebe, hatte Angst vor dem arroganten Gessler in Wilhelm Tell, der von den stolzen Schweizern verlangte, dass man seinen Hut auf einer Lanze grüßen musste, und lachte über die gelben Strümpfe des eitlen Malvolio in Was ihr wollt von William Shakespeare. Auch die griechischen Sagen und die Götterwelt auf dem Olymp mit Zeus und Athene hat mir Tante Georgine erklärt. Ich war begeistert. Genau wie Herkules hätte auch ich mich selbstverständlich für ein beschwerliches, aber ruhmreiches Leben entschieden. Natürlich war es wichtiger, den Nemeischen Löwen zu töten, statt bequem daheim auf dem Sofa zu sitzen. Ich war unsterblich verliebt in die schöne Helena, kämpfte todesmutig mit Achill im Trojanischen Krieg gegen Hektor, umkreiste in goldener Rüstung auf dem Kampfwagen die Stadt, schob das riesige hölzerne Trojanische Pferd trotz Kassandras Warnung durch das geöffnete Stadttor, litt mit Odysseus auf seiner zehnjährigen Irrfahrt und freute mich, wie er die Freier seiner treuen Frau Penelope, die zwanzig Jahre auf ihn gewartet hatte, besiegte. Ich bin sicher, dass mein späterer Wunsch, Schauspieler zu werden, ganz stark von ihr beeinflusst wurde.

Meinen frühen Drang, vor einem Publikum zu spielen, konnte ich als Ministrant im Kapuzinerkloster ausleben. Der Altar war meine Bühne, die Gläubigen waren die Zuschauer. Die lateinischen Gebete lernte ich ganz leicht und konnte sie im Schlaf herunterschnurren. Auf diese Weise machte mir Latein sehr viel mehr Spaß als im Unterricht. Schon in der Sakristei vor der Messe wurde um das schönste Messgewand gestritten und um die alles entscheidende Frage: Wer durfte rechter Ministrant sein, wer musste links stehen? Der rechte hatte mehr zu tun, er war wichtiger, und deshalb war diese Aufgabe begehrter. Er durfte das Messbuch von rechts nach links tragen, er durfte Wein und Wasser in den Kelch gießen und hatte damit eindeutig die bessere Rolle. Sozusagen die Hauptrolle, neben dem Priester. Doch damit nicht genug. Der Höhepunkt einer Ministrantenkarriere entspann sich um die Frage, wer das Weihrauchfass schwingen durfte. Auch gab es unterschiedlich interessante Einsätze. Maiandachten waren besonders beliebt. Da waren viele junge Mädchen, und man war so etwas wie ein kleiner Star. Zumindest glaubte ich das. Beim Austeilen der heiligen Kommunion – damals wurde die Hostie den Kirchgängern vom Priester auf die Zunge gelegt – musste ich ein goldenes Tablett unter das Kinn der Gläubigen halten, damit nicht einmal ein Krümel der verwandelten Hostie auf den schnöden Boden fallen konnte. Ich fand es im höchsten Maße faszinierend, dabei in all die verschiedenen geöffneten Münder zu schauen. Sicher habe ich mehr gerötete Mandeln, belegte Zungen und schlechte Zähne gesehen als alle Rosenheimer Zahn- und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte zusammen. Die alten Damen aber waren meine wohlwollenden Kritikerinnen. Nach der Frühmesse kamen sie immer zu meiner Oma, der Frau Bahnoberinspektor, und berichteten ihr von ihrem Enkel. Dabei lobten sie meinen frommen Gesichtsausdruck und die deutliche Aussprache der lateinischen Gebete in den höchsten Tönen. Bei Beerdigungen bekam ich immer einen Obolus extra, weil ich in meinem schwarzen Ministrantenkostüm so besonders ernst und würdevoll ausgesehen habe, voll Trauer und Anteilnahme … Schon damals alles Theater.

Ich vermute, mein Vater sah in mir wohl die Möglichkeit, Dinge nachzuholen, die er in seinem eigenen Leben versäumt hatte. Wie die meisten Männer seiner Generation hatte er sehr klare Vorstellungen davon, was ein ehrbares, achtenswertes Leben war. Dazu gehörte auch die Frage, wem man besonderen Respekt entgegenzubringen hatte. Ich lernte dies, indem ich sah, auf welche Weise und vor wem auf der Straße der Hut gezogen wurde. Am allertiefsten zog man den Hut vor promovierten Akademikern, und solche waren für meinen Vater der Gipfel eines erfolgreichen Lebens. Eines Lebens, das er für mich vorgesehen hatte. Nach dem Krieg hatte mein Vater selbst noch erfolgreich Jura studiert, es war ihm also etwas gelungen, was in der damaligen Zeit keineswegs selbstverständlich war: Er hatte seine ärmliche, enge schwäbische Bauernhofherkunft so weit wie nur irgend möglich hinter sich gelassen. Nun wollte er aus seinem Sohn, der alle Möglichkeiten, die er in seiner Schulzeit schmerzlich vermisste, einfach so vor sich liegen hatte, das machen, was für ihn, den Vater, die Erfüllung seiner Träume darstellte: einen Juristen mit Prädikatsexamen und Promotion. Kurz gesagt, einen Mann, vor dem man den Hut zog. Ganz tief.

In der Rückschau lässt sich das leicht kritisieren. Dabei war er sicher nicht der Einzige, der sich wünschte, sein Sohn sollte es einmal besser haben als er. Die meisten Eltern dieser Generation dachten so. Verständlich nach dieser Zeit voller Armut, wo man nach dem Krieg hamstern ging, um Essen für die Familie zu beschaffen. Heute weiß ich, auch seine Erziehungsmethoden waren die Mittel seiner Zeit. Damals, kurz nach dem Krieg, als ganz Deutschland noch in Trümmern lag, begann man erst mühsam, den Schrecken zu verdauen und sich langsam wieder aufzurichten. Und dabei gab es noch keinen neuen Gesellschaftsentwurf, der die Naziideologie ersetzte. So bestanden die gesellschaftlichen Werte der Vorkriegszeit und deren konservative Anschauungen einfach weiter. Das schlug sich natürlich auch in der Erziehung nieder. In der Schule galten noch immer wilhelminische Grundsätze wie Disziplin und unbedingter Gehorsam als oberstes Gebot. Körperliche Züchtigung war an der Tagesordnung. Schläge mit dem Rohrstock auf die Handflächen wurden Tatzen genannt, man erhielt sie zum Beispiel, wenn man beim Schwätzen im Unterricht erwischt wurde oder beim Schreiben auf der Schiefertafel mit dem Griffel quietschte. Wenn alles nichts half, wurde einem auch gelegentlich der Hintern versohlt. Ich brachte es oft auf sechs bis sieben Tatzen am Tag, und meine Eltern mussten einmal eine vorwurfsvolle Mitteilung des Lehrers unterschreiben, auf der stand: »Günther grölt manchmal!« Kann sein, dass sich schon damals meine Lust, aufzufallen und gegen Autoritäten zu kämpfen, gezeigt hat. Ich weiß es nicht.

Als ich in die vierte Klasse Volksschule kam, rückte der Zeitpunkt näher, an dem ich in das humanistische Gymnasium überwechseln sollte. Nun übernahm mein Vater die schulische Erziehung. Aus einem mir bis heute nicht ersichtlichen Grund hatte er den Ehrgeiz, dass ich die erste Klasse des Gymnasiums überspringen und gleich in die zweite Klasse eintreten sollte. Damit wurde es für mich richtig ungemütlich, und meine an sich recht unbeschwerte Kindheit war mit einem Schlag zu Ende. Schon vorab, noch in der Volksschule, gab es jeden Tag zusätzliche Hausaufgaben in Latein, auch in den Ferien. Mein Vater ließ mich Kapitel vom Deutschen ins Lateinische übersetzen, und wenn er abends nach Hause kam und das Ergebnis nicht zu seiner Zufriedenheit ausfiel, setzte es Ohrfeigen. Mit meiner lateinischen Grammatik im Zimmer eingesperrt, hörte ich unten im Hof meine Freunde lachen und spielen. Seit dieser Zeit habe ich eine starke Aversion dagegen, in einem Zimmer zu lernen. Die Texte meiner Filmrollen lerne ich daher vorwiegend beim Spazierengehen in der freien Natur.

Mein Lateinwissen reichte dann aber doch nicht für das Überspringen einer Jahrgangsstufe, und ich kam ganz regulär in die erste Klasse des humanistischen Gymnasiums Rosenheim. Schon am ersten Schultag fiel ich unangenehm auf, weil ich eine kleine Rauferei mit einem Mitschüler wegen eines Bankplatzes hatte. Er hatte sich einfach auf meinen schon lange mit meiner Mappe reservierten Platz gesetzt. Als der Professor das Zimmer betrat, lagen wir beide auf dem Boden, und ich hatte den Klassenkameraden gerade im Schwitzkasten. So nannten wir einen festen Armgriff um den Hals des Gegners. Nach etwa zehn Sekunden fragte man den Kontrahenten: »Gibst du auf? Wenn der andere Ja sagte, hatte man gewonnen. Der Klassenleiter trennte uns und fragte streng nach meinem Namen: Halmer! Er schrieb ihn in sein kleines schwarzes Büchlein. Dann wurde ich nach ganz vorne in die erste Bank beordert. Er wollte mich im Auge behalten. Nur mich. Warum nur mich? Der andere hatte doch angefangen! Ich fühlte mich unschuldig schuldig. Dieses Gefühl sollte mein Trauma werden.

Der sinnlose Ehrgeiz meines Vaters hatte fatale Folgen. Anfangs langweilte ich mich im Lateinunterricht, ich wusste ja schon alles und drängte mich mit meinem Wissen auf, störte den Unterricht. Später, als die Klasse meinen Wissensstand erreicht hatte und es weiter voranging, verlor ich den Anschluss und wurde sehr schnell immer schlechter. In der vierten Klasse des Gymnasiums fiel ich durch. Der Unterrichtsstoff langweilte mich, und mein Interesse galt ausschließlich den Eigenarten und Spleens der Lehrer. Desinteressiert und nur von Ferne hörte ich die einschläfernden Worte der Lehrer an mir vorüberrauschen und gab mir keine Mühe, etwas davon zu behalten. Zum Gaudium der Klasse aber konnte ich dafür die Eigenarten und die Sprache jedes Professors perfekt imitieren. Leider war das kein Unterrichtsfach. Die Schulnoten waren entsprechend. In seiner Not schickte mich mein Vater in den großen Ferien zu seinem älteren Bruder, der in Kappel den Bauernhof der Eltern übernommen hatte. Es war ein letzter, verzweifelter Versuch. Er hoffte, dass ich dort am eigenen Leib spüren lernte, wie schwer und anstrengend, ja schmerzhaft körperliche Arbeit sei und wie leicht dagegen das Erlernen von lateinischen und griechischen Vokabeln. Trotz Schwielen an den Händen und Stallgeruch – es nützte nichts. Irgendwann musste ich das Gymnasium verlassen. An dem Tag, an dem das auch meinem Vater klar wurde, weinte er vor Verzweiflung. Er tat mir schrecklich leid.

Ein Teil von mir hat mit ihm geweint, wegen meines Versagens, meines Scheiterns, der nicht erfüllten Erwartungen. Schuldgefühle. Es gibt doch nichts Traurigeres, als wenn die Eltern wegen ihres Kindes weinen. Ich wollte doch dazugehören, es den Eltern recht machen. Der andere Teil von mir aber war erleichtert, diesem Anspruch, diesem Druck und diesem falschen Ehrgeiz entkommen zu sein. Das war nicht meine Vorstellung von meinem Leben. Ich hatte anderes vor, aber hatte keine Ahnung, was.

Der rote Korsar

Im Laufe der Fünfzigerjahre machte sich das Wirtschaftswunder bemerkbar. Mein Vater fuhr statt eines Fahrrads mit Hilfsmotor einen Roller. Eine italienische Lambretta. Später dann einen schwarzen Mercedes. Eigentlich war es eine Zeit des Aufschwungs, des optimistisch in die Zukunft Schauens. Man fuhr in den Urlaub nach Italien. Conny Froboess sang im Radio »Eine Reise in den Süden ist für andre schick und fein …«, aber für mich war es die Zeit, die ich heute als die quälendste meines Lebens betrachte. Meine Zeit auf dem Gymnasium, eingekeilt zwischen Hammer und Amboss. In der Schule mit schlechten Noten von den Lehrern getadelt und verspottet, zu Hause von Schlägen bedroht. Dazu, als ob das nicht genug wäre, meine Pubertät. Und die war heftig. Besonders litt ich unter meiner immer schon als zu groß empfundenen Nase, die im Verhältnis zu meinem schmalen Gesicht immer größer wurde. Mit allen Mitteln versuchte ich von diesem Makel abzulenken. Ich fing an, mich auffällig zu kleiden und zu frisieren, legte mir ein übertrieben lässiges Benehmen zu und brachte durch Kaspereien und Faxen meine Mitschüler ständig zum Lachen. Ich wurde der Klassenclown, der Feind und Schrecken der Lehrer. Man begann, die anderen vor mir zu warnen. Eltern verboten ihren Töchtern den Umgang mit mir. Wenn ich Klassenbilder aus dieser Zeit sehe, wundert mich das nicht. Es war die Zeit, in der der Ausruf der Lehrer »der Halmer« diesen besonderen Tonfall erhielt. Meine Noten wurden schlechter und schlechter. Verweise und Mitteilungen wurden nach Hause geschickt, manche fing ich ab und fälschte die Unterschrift meines Vaters. Permanent hatte ich deswegen ein Schuldgefühl und ständige Angst vor Entdeckung. Viel früher, als es mein Vater auch nur ahnte, wusste ich, dass ich längst auf der Versagerspur war und niemals das Abitur schaffen würde. Doch ich konnte nicht anders. Ich konnte nur »der Halmer« sein. Noch Jahre später bekam ich automatisch ein schlechtes Gewissen, wenn jemand mich mit meinem Nachnamen rief.

Es war die Zeit, in der ich mich von der Realität zu entfernen begann. Eine Zeit der Lügen, der Ausreden, des schlechten Gewissens und der Verzweiflung. Der Teil von mir, der sich wünschte, anerkannt und geliebt zu werden, zog sich zurück, und ich begann, in eine andere Welt abzudriften. Auf eine Art und Weise, die mir heute noch ein Rätsel ist und die wohl nur ein Psychologe erklären kann. Ich fing an, manisch ins Kino zu gehen. Jeden Tag, oft sogar zweimal, wenn es die Kinozeiten zuließen. Damals hatte Rosenheim viele Kinos. Es gab den klotzigen Filmpalast mit seinen blauen Samtsesseln, das pompöse, goldfarbene Capitol mit sogar zwei Häusern, das Prinzregentenkino – jetzt ein Supermarkt –, die schummrigen Kaiserlichtspiele mit einer Loge für Liebespaare, den modernen Zentralpalast, das schmuddelige Roxy und die Kammerlichtspiele mit weinrotem Samtvorhang. Ich kannte sie alle, und ihre Spielpläne wusste ich auswendig. Immer wenn das Licht erlosch und der Gong dreimal ertönte, tauchte ich in meine Traumwelt ab. Heute bin ich mir sicher: Wenn ich damals Zugang zu Drogen gehabt hätte, wäre ich absolut gefährdet gewesen. Zum Glück war meine Droge vergleichsweise harmlos. Ich verschlang alles: Wildwestfilme mit schweigsamen Revolverhelden und wilden Indianern, Kriegsfilme, in denen gut aussehende amerikanische GIs dicke deutsche Soldaten und hochmütige Generäle mit Monokel besiegten – ich hielt natürlich zu den Amerikanern –, Historienfilme, Liebesfilme, Horrorfilme; in den Film Dracula ging ich mehrmals, mit verschiedenen Mädchen, die sich, wenn Christopher Lee aus dem Sarg stieg, furchtsam an mich schmiegten. Das war schön.

Wahllos schaute ich alles an, was das Kinoprogramm hergab, und wurde mit Sicherheit der größte Kinokenner Deutschlands. Immer wieder erfand ich Gründe, um meiner gutgläubigen Oma oder Mutter das Geld für die Kinokarten zu entlocken. Meine Vorbilder waren Elvis Presley, Burt Lancaster, John Wayne, Steve McQueen, Eddie Constantine, Jean Gabin, Errol Flynn, Clark Gable, Tony Curtis, Horst Buchholz, O. W. Fischer und viele andere. Ich trieb neuntausend Rinder über den Red River, bewunderte Horst Buchholz in dem Film Die Halbstarken und segelte als der »rote Korsar« durch die Karibik. So wie der kühne Piratenkapitän wollte ich auch sein. Mutig und frei und heldenhaft. Im Vergleich dazu waren unsere Lehrer armselige Wichte, die man nicht ernst nehmen konnte. Als ich in der vierten Klasse Gymnasium zum ersten Mal durchfiel und mich die Lehrer in der neuen Klasse als Repetenten – so nannte man die Durchgefallenen – outeten, versank ich nur noch mehr in dieser künstlichen Filmwelt voller Helden, weit, weit weg vom Rosenheimer Kleinstadtmief.

Doch wenn sich dann nach dem Film die Türen öffneten, erwachte ich wie aus einem Traum, und die Wirklichkeit lachte mir höhnisch ins Gesicht: Da war sie wieder, die Kleinstadt, und ich wurde wieder ein jämmerliches Würstchen, voller Komplexe, mit schlechten Schulnoten, verstrickt in Lügen und Halbwahrheiten und in ständiger Angst vor der Wahrheit, die mich ja irgendwann doch einholen würde. Es war eine Lügenwelt, die ich mir da aufgebaut hatte, und ich wusste es. Die schlimmsten Momente waren, wenn mein Vater zu den Lehrern ins Gymnasium ging und zu erwarten war, dass er dort die trostlose Wahrheit über mich erfuhr. Ich saß zu Hause, und von Minute zu Minute steigerte sich meine Angst. Was würden die Lehrer alles über mich erzählen? Wenn er dann nach Hause kam, gramgebeugt und blass, und mich zur Bestrafung in sein Büro schickte, fühlte ich mich elend. Ich litt mit meinem Vater, der mit diesem Sohn gestraft war. Da war er dann doch wieder, dieser vergebliche Wunsch: So gerne hätte ich ihn glücklich gemacht. Stolz auf mich. Doch ich konnte es nicht.

Viele Jahre später, schon in den Achtzigerjahren, habe ich einen Film von Woody Allen gesehen, The Purple Rose of Cairo, in dem es um eine junge Frau geht, gespielt von Mia Farrow, die von ihrem rohen, primitiven Mann unterdrückt wird. Um der Wirklichkeit zu entfliehen, geht sie jeden Tag in denselben Film und verliebt sich schließlich in den schönen Hauptdarsteller. Irgendwann tritt der Held aus der Leinwand, und sie werden ein Liebespaar.

Genau wie Mia Farrow in diesem Film fühlte ich mich damals. Ich konnte die Wirklichkeit nicht ertragen und lebte mein Leben als einer dieser Filmhelden. Sie waren meine Freunde. Sie waren schön, sie waren stark, und die Frauen liebten sie. Genau so wollte ich sein. So und nicht anders. Jahrelang quälte mich diese unerfüllbare Sehnsucht. Erst als ich das Gymnasium verlassen musste und mein Vater resigniert seinen Ehrgeiz mit mir aufgab, wurden die Kinobesuche weniger, und ich fand langsam in die Realität zurück. Doch noch heute habe ich den Wunsch, das Haus von Elvis Presley in Memphis zu besuchen. Erst dann werde ich diese Zeit ganz abgeschlossen haben.

Schuld und Sühne

Ich versuche, den roten Faden meiner Spurensuche genau dort wiederaufzunehmen, an der Stelle, wo ich von der Schule flog, nach der zehnten Klasse, das Abitur in unerreichbarer Ferne.

Doch dieser rote Faden erweist sich als widerspenstig. Er will mich nicht einfach so vergessen lassen. Die Erinnerung führt mich zurück in die Jahre nach dem Krieg, in jene Zeit, in der ich vielleicht zum ersten Mal ganz leise begriffen habe, dass es noch eine andere Welt gab. Nicht die graue, armselige Welt der deutschen Bevölkerung mit ihren mausgrauen Regenmänteln, den sogenannten Kleppermänteln, sondern eine großartige, reiche, selbstbewusste, bunte Welt. Und diese Welt hatte einen Namen: Amerika!

Was für eine aufgeregte Neugier und Vorfreude, wenn die Carepakete, die wir von Bekannten aus Amerika bekamen, wie ein Gruß aus einer anderen, wunderbaren Welt in unserer Wohnküche standen. Diese großen, schweren, hellbraunen Kartons, geheimnisvoll mit stählernen Bändern umwickelt, holten wir immer im Kirchenamt St. Nikolaus ab. Die ganze Familie stand dabei, wenn mein Vater die Bänder mit einer Zange öffnete. Ein Gefühl wie Weihnachten. Es roch wunderbar und aromatisch nach Bohnenkaffee, nach Schokolade, Corned Beef, Trockenmilch, und manchmal war auch Spielzeug dabei. Ich erinnere mich an einen blauen Tanklastzug aus Plastik, den man kippen konnte und der lange Jahre mein Lieblingsspielzeug war.

Aus dieser Zeit stammt natürlich die große Bewunderung meiner Generation für Amerika. Alles, was aus den USA kam, war schön und roch gut. Überhaupt prägten die amerikanischen Soldaten unser städtisches Leben. Und unsere kindliche Fantasie. Für uns Kinder waren sie Helden. Sie wirkten im Vergleich zu den deutschen Erwachsenen wie starke, gutmütige Botschafter aus einer besseren Welt. So sahen Sieger aus. Es schien, als hätten sie alles im Überfluss. Die roten Pall-Mall-Zigarettenpackungen, den so wunderbar riechenden Chewinggum, Nylonstrümpfe für die Frauen. Es imponierte uns, wenn sie mit ihren offenen Jeeps – die Beine lässig angewinkelt, mit einer Zigarette oder Kaugummi im Mund, mit enger heller Uniform, die Mütze tief im Gesicht – durch die Stadt fuhren, immer fremde, aufregende Musik im Radio. Für uns Kinder hatten sie oft Kaugummi oder Schokolade dabei. Sie waren locker und entspannt und sehr selbstbewusst, hießen Jack, Billy, Johnny oder Charlie und schienen immer gute Laune zu haben. Selbst Frauen saßen mit rot lackierten Fingernägeln und Sonnenbrille am Steuer dieser riesigen, glänzenden Autos. Manche von ihnen trugen sogar Hosen! Hosentragende Frauen, die noch dazu Auto fahren konnten, so etwas hatte man bei uns vorher noch nie gesehen. Mein Vater schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf. Frauen, die Auto fuhren, und GIs, die Kinderwagen schoben. Ein Mann mit Kinderwagen!! Unglaublich. Auch ihre Sprache klang wunderbar, überlegen, so viel schöner als unser kehliges Deutsch. Die Deutschen wirkten dagegen grau und verloren, wie ausgehöhlt. Ihre Gesichter wie abgenagt. Sie waren dünn, blass, niedergeschlagen, schlecht angezogen, resigniert, devot und hoben die weggeworfenen Zigarettenstummel der US-Soldaten auf. Männer auf Krücken mit nur einem Bein oder einem Arm oder blind, gehörten zum üblichen Straßenbild. Wenn wir in der Volksschule den Beruf des Vaters angeben sollten, sagte die Hälfte der Schüler: gefallen, verschollen oder in Gefangenschaft. Für uns Kinder war das ganz normal, genauso wie die zerbombten Hausruinen auf unserem Weg zur Schule. Im Sommer immer barfuß mit kurzer Lederhose. Ein schönes, befreiendes Gefühl. In der Unterrichtspause gab es die sogenannte Schulspeisung. Dafür hatten wir ein eigenes Blechgeschirr dabei, das im Laufe der Monate unangenehm zu riechen begann. Meistens gab es Milch oder Kakao und eine Scheibe dunkles Schwarzbrot.

Es fiel in diese Zeit, ich war vielleicht acht oder neun Jahre alt, als ich zusammen mit etwa achtzig anderen Kindern zu einem Zeltlager der Amerikaner am Simssee bei Rosenheim eingeladen wurde. Diese Youth Camps waren Teil der Reeducation- beziehungsweise Reorientation-Pläne der amerikanischen Besatzungsmacht, womit den Deutschen nach zwölf Jahren Nazidiktatur die Demokratie und der American Way of Life nähergebracht werden sollten. Auf Deutsch »Umerziehung«. Ein Zeltlager war damals etwas vollkommen Neues für mich. Wir schliefen in zwanzig Meter langen, olivgrünen Militärzelten. Jeden Morgen und Abend wurden wir zusammengerufen und sahen zu, wie die amerikanische Flagge mit einem feierlichen Trompetensolo gehisst beziehungsweise wieder eingezogen wurde. Tagsüber machten wir Spiele und unternahmen Wanderungen, sahen amerikanische Filme auf einer großen Leinwand im Freien und bekamen Unterricht in Demokratie. Das Beste von allem aber war das Essen. Zum Frühstück gab es für uns, die wir nur dunkles Brot, Marmelade und Malzkaffee kannten, Cornflakes mit Milch und Toast aus Weißbrot, sogar Rühreier mit Speck, so viel man wollte. Zum Mittagessen standen wir mit glänzenden Edelstahltabletts in langen Reihen an und aßen zum ersten Mal in unserem Leben grüne Erbsen, Steak mit Pommes frites und Ketchup, Früchtekompott und echte Orangen. Dazu tranken wir eine dunkelbraune, sehr süße Limonade, die Coca-Cola hieß. Solche Köstlichkeiten hatten wir noch nie gesehen oder gar gegessen, und das war noch ein Grund mehr, Amerika zu lieben. Das Paradies.

Doch leider blieb von diesen Wochen im Zeltlager, die eigentlich eine fröhliche, sorglose Zeit hätten sein sollen, für mich vor allem eine einzige, traumatische Erinnerung übrig. Noch heute kann ich nicht am Strandbad des Simssees spazieren gehen, ohne an dieses für mich so beschämende Erlebnis zurückzudenken.

Eines Morgens kam es zu einem Streit mit meinem Zeltnachbarn, der es lustig fand, mein sorgfältig gemachtes Bett zu zerwühlen, und ich nahm ihn in den Schwitzkasten. Mein Gegner hatte sich noch nicht ergeben, da trennte uns der Jugendleiter und meldete uns beide bei der Campleitung. Aber nur ich wurde vor das »Lagergericht« gestellt und musste mich vor allen versammelten Kameraden rechtfertigen. Es war ein richtiges Gerichtsverfahren. Der Leiter des Lagers, ein sehr runder, kleiner Amerikaner mit Hornbrille, spielte den Richter. Ich fühlte mich im Recht, war mir keiner Schuld bewusst und hatte schon damals das unbestimmte Gefühl, als Sündenbock herhalten zu müssen. Man wollte ein Exempel statuieren: Du darfst keine Selbstjustiz üben. Ich glaube, ich wurde mit zwei Tagen Zeltdienst bestraft, doch allein, dass ich im Mittelpunkt eines für mich kleinen Buben tief beschämenden Schauprozesses war, habe ich bis heute nicht vergessen.

Warum aber fällt es mir gerade jetzt ein? Warum führt mich meine Erinnerung so überaus eigensinnig und stur an genau diese Stelle in meiner Kindheit zurück? Aus der Distanz betrachtet, könnte man meinen, das sei doch kein so tiefgehendes Erlebnis gewesen. Aber wenn ich mich nach so langer Zeit, als alter Mann, noch so genau daran erinnere, an jede Einzelheit, sogar den Leiter des Zeltlagers würde ich sofort wiedererkennen, dann muss das doch in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gewesen sein. Eine der ersten Narben von vielen späteren auf meiner Seele.

Für uns Kinder nach dem Krieg war Amerika so etwas wie das gelobte Land. Eine völlig andere, eine leuchtende, hoffnungsvolle Welt. Eine Traumwelt. Es liegt in der Natur von Kindern, dass sie unkritisch sind, begeisterungsfähig, offen und vor allem arglos. Das Erlebnis im Zeltlager jedoch hat mir meine Arglosigkeit ausgetrieben. Ich musste für etwas büßen, wofür ich nichts konnte, war Teil einer Erziehungsmaßnahme für andere. Es hat in mir ein Schuldgefühl und eine tiefe Beschämung hinterlassen, ohne dass ich weiß, warum. Ich bin überzeugt, dass dieses Erlebnis den Grundstein für meine spätere Skepsis gegenüber dem Leben an sich und allen Autoritäten gelegt hat. Gleichzeitig war es aber wohl auch der Auslöser für die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit und Authentizität, die mich zeit meines Lebens nie mehr losgelassen hat.

Wozu braucht man einen Beruf? Teil 1

Ich war also vom Gymnasium geflogen, hatte danach noch mit Ach und Krach die dritte Klasse der Handelsschule geschafft. Wegen meiner sechs Klassen Gymnasium, eigentlich sogar sieben, genügte gottlob ein Jahr, und ich hatte so immerhin die Mittlere Reife in der Tasche. Was konnte man damit werden? Beamter zum Beispiel, da konnte man es sogar bis zum Amtmann bringen. Oder Bankangestellter. Auch das sei eine angesehene, ehrbare Stellung, meinte mein Vater. Er hatte noch immer nicht begriffen, wer ich war.