7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

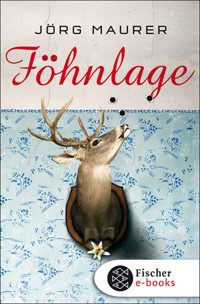

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt

- Sprache: Deutsch

Sterben, wo andere Urlaub machen Bei einem Konzert im schönen Garmisch-Partenkirchen stürzt ein Mann von der Saalempore ins Publikum – tot. Und der Zuhörer, auf den er fiel, auch. Kommissar Jennerwein nimmt die Ermittlungen auf: War es ein Unfall, Selbstmord, Mord? Während er sich mit widersprüchlichen Zeugenaussagen herumschlägt, spekulieren die Einheimischen genussvoll bei Föhn und Bier. Warum ist der hoch angesehene Bestattungsunternehmer Ignaz Grasegger auf einmal so nervös? Derweil verfolgt Jennerwein eine heiße Spur…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2009

Sammlungen

Ähnliche

Jörg Maurer

Föhnlage

Alpenkrimi

Roman

Über dieses Buch

Bei einem Konzert in einem idyllischen bayerischen Alpen-Kurort stürzt ein Mann von der Decke ins Publikum – tot. Und der Zuhörer, auf den er fiel, auch. Kommissar Jennerwein nimmt die Ermittlungen auf: War es ein Unfall, Selbstmord, Mord? Er schlägt sich mit widersprüchlichen Zeugenaussagen herum, die Einheimischen spekulieren genussvoll bei Föhn und Bier. Was hatte der Gestürzte oben auf dem Dachboden zu suchen? Und warum ist der hoch angesehene Bestattungsunternehmer Ignaz Grasegger auf einmal so nervös? Derweil muss Jennerwein einen verdächtigen Trachtler durch den ganzen Ort jagen und stößt unverhofft auf eine heiße Spur...

Der Alpen-Krimi mit Atmosphäre und schwarzem Humor vom bekannten Münchner Musikkabarettisten Jörg Maurer

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und wurde als Autor und Musikkabarettist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München (2005), dem Agatha-Christie-Krimi-Preis (2006 und 2007), dem Ernst-Hoferichter-Preis (2012), dem Publikumskrimipreis MIMI (2012 und 2013) und dem Radio-Bremen-Krimipreis 2013. Sein Krimi-Kabarettprogramm ist Kult.

Inhalt

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

Epilog

Anhang I

Anhang II

Letzte Worte

Traurig, dass der Roman jetzt zu Ende ist?

Finden Sie?

Um Gottes willen! Wollen Sie denn jetzt alle –

Das dreckige halbe Dutzend?

Hatten Sie ärztliche Betreuung?

Diesen Kryptologen namens Kerckhoffs, gab es den wirklich?

Zwischenfrage: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem unermesslichen Reichtum gekommen?

Gab es jemanden, der Sie zu dem ganzen Vorhaben angestiftet hat?

So schlimm?

Vom ersten Entwurf bis zum Endergebnis ist es also ein langer Weg?

Wer kürzte, straffte, strich?

Ach, so ist das.

Ich verstehe.

LESEPROBE: Lesen Sie mehr von Jörg Maurer

1. Kapitel

Prolog

Sind Sie gereizt? Verspüren Sie ein allgemeines vages Unlustgefühl? Sind Sie unruhig, unkonzentriert und nervös? Ist Ihre Leistungsfähigkeit vermindert? Haben Sie Kopfweh, Migräne oder Gliederschmerzen? Fühlen sich Ihre Muskeln verspannt und hart an? Haben Sie Magenbeschwerden, Herzrasen, Seitenstechen oder andere vegetative Störungen? Plagen Sie Nackenschmerzen, die in den Hinterkopf aufsteigen? Fühlen Sie sich beobachtet und überwacht? Tanzen Ihnen Punkte vor den Augen? Verspüren Sie plötzlich ein Gefühl der dumpfen und ungezielten Wut? Haben Sie das Bedürfnis, etwas zu zerstören? Haben Sie unbestimmte Mordgedanken?

Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome bei sich feststellen, dann befinden Sie sich möglicherweise in einem Kurort des bayrischen Voralpenlands – und es ist gerade Föhn. Sie sitzen dort etwa auf der Terrasse eines alteingesessenen Cafés, haben einen herrlichen Blick auf das Massiv des Wettersteingebirges und sind erstaunt über die außerordentlich klare Luft und den guten Blick. Sie halten Ihre Nase genießerisch in den ungewöhnlich warmen, trockenen Wind. Doch genau dieser warme, trockene Wind, das ist der Föhn. Und er packt schnell zu. Innerhalb kürzester Zeit hat er alle Ihre Synapsen besetzt, und Sie können froh sein, wenn Sie lediglich zwei oder drei der oben beschriebenen Beschwerden zu beklagen haben.

Wie dieser alpine Fallwind genau funktioniert und warum er all diese Symptome bewirkt, ist auch in unseren erleuchteten Zeiten immer noch nicht ganz erforscht. Aber vielleicht umgibt ihn gerade deshalb die Aura des Mysteriums, des unergründlichen Geheimnisses, dessen unheilvolle Wirkung vielleicht – vielleicht! – auf heidnische Naturgottheiten zurückgeht, auf böswillige Naturgottheiten, denn er wirkt sich zumeist gezielt negativ auf menschliche Befindlichkeiten aus. Am meisten unter dem Föhn zu leiden haben die Bewohner der voralpenländischen Kurorte, die sich ironischerweise oft auch noch heilklimatische Kurorte nennen. Er entschuldigt dort zwar nicht alles, aber doch einiges. Vor kurzem fällte ein Amtsrichter an solch einem alpenumstellten Ort ein denkwürdiges Urteil. In der Begründung bewertete er die Tatsache als strafmildernd, dass der Angeklagte die Tat unter Föhneinfluss begangen habe. Ein bayrisches Landgericht hob die Entscheidung wieder auf – aber was weiß der Flachländer vom Föhn! Was weiß er von dem legendenumrankten Fallwind, der das Wohlbefinden beeinflusst wie nichts auf der Welt. Dabei trifft der Föhn auch nicht Hinz und Kunz. Die Föhnfühligen sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich auf der Straße erkennen und diese temporäre Behinderung als Sensibilisierung verstehen. Vor der Überquerung der Alpen bei seiner Italienischen Reise notierte Johann Wolfgang von Goethe 1790 ins Tagebuch: »In Mittenwald eingetroffen. Kaum der Kutsche entstiegen, traf mich ein heißer, starker Wind, wie aus fernen Landen kommend. Kurz eine Idee notiert, ›Faust‹, dann sehr niedergeschlagen.«

Jedenfalls kann es an solchen Tagen durchaus geschehen, dass zwei Menschen an einem Tisch sitzen und der eine von ihnen wird plötzlich unleidig, bitter, ungerecht, verletzend und gemein, während der andere sich fragt, was er denn falsch gemacht hat. Und genau an solch einem Tag rastete ein sonst gutmütiger Junge vollkommen aus. Er war bis dahin ein folgsamer und unauffälliger Zwölfjähriger gewesen, ein Spross geordneter Verhältnisse, ein wohlbehütetes Kind der mittleren Mittelschicht. Dann aber bekam er urplötzlich Lust, ein Plastikgewehr zusammenzubauen, das einer echten Kalaschnikow täuschend ähnlich sah. Pauli Schmidinger betrachtete die AK-47 liebevoll, versuchte dann ein gefährliches und hartes Gesicht aufzusetzen und zielte mit der Anscheinwaffe (so der Polizeiausdruck) auf Passanten.

Und auch auf dem Friedhof am Fuße des Kramergebirges herrschte der blanke Föhn. Die Sonne stach, am blauen Himmel erschienen nur die typischen linsenförmigen Lenticularis-Wolken. Die Kramerspitze selbst wuchtete sich gleich hinter der Friedhofsmauer auf ihre knapp zweitausend Meter hoch, und das Gipfelkreuz dort droben zwinkerte der Trauergemeinde unverschämt zu.

»Revela Domino viam tuam –«, psalmodierte der Gemeindepfarrer müde.

»– et spera in eum«, fuhr sein Kaplan ohne rechte Lust fort. Beide schweiften mit den Gedanken ab und waren überhaupt nicht bei der Sache.

»Subportantes invicem –«, sang der Kaplan nun weiter und erhielt einen vorwurfsvollen Blick vom Gemeindepfarrer. Subportantes invicem, das war der falsche Psalm, das war ein Psalm für Hochzeiten und keiner für Beerdigungen.

»– et ipse faciet«, so flickte er seine Panne aus, und die Trauergemeinde bemerkte nichts. Der Verstorbene selbst, František Hovorčovická, ein aus dem Tschechischen zugezogener Spenglermeister, war versenkt worden wie die schwarze Acht beim Billard, rumpelnd und zur Freude aller Umstehenden. Er war nicht sonderlich beliebt gewesen bei seinen Freunden und Verwandten, dieser František Hovorčovická. Die beiden Angestellten der Friedhofsverwaltung, die für die Höllenfahrt verantwortlich waren, fluchten unhörbar. Bei der automatischen Hebebühne, mit der der Sarg angeblich problemlos ins Grab gesenkt werden konnte, war die Geschwindigkeit falsch eingestellt worden, der Sarg fiel fast in die Tiefe und krachte unten mit einem kläglichen Geräusch auf. Holz zersplitterte, man wollte gar nicht so genau wissen, was noch. Der Trauergemeinde schien das nicht allzu viel auszumachen, die meisten waren wohl froh, ein altes Ekel wie Hovorčovická losgeworden zu sein. Eine schwarzgekleidete Frau sagte einen Satz auf Tschechisch, und alle lachten. Nur ein Paar, das etwas abseits stand und offensichtlich nicht zur Familie gehörte, lachte nicht. Es war das Ehepaar Grasegger, Chef und Chefin des Beerdigungsinstituts Grasegger. Sie schlug die Hände vors Gesicht, er wurde aschfahl. Dann setzte die Friedhofsmusik ein, und auch hier ging es nicht ohne Misstöne ab, der Trauermarsch der Blasmusik klang schief und schräg, noch schräger, als ein Trauermarsch ohnehin zu klingen pflegt, denn der Posaunist lag unglaublich hartnäckig einen halben Ton daneben.

Als die Beerdigung vorüber war, seufzten alle erleichtert auf: der unkonzentrierte Kaplan und sein Gemeindepfarrer, die beiden ungeschickten Friedhofsangestellten, die verkaterten Musiker der Trauerkapelle und die fröhlichen Trauergäste. Die Bestattungsunternehmer Ignaz und Ursel Grasegger atmeten besonders scharf durch. Sie hatten allen Grund dazu. Sie waren gerade knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.

1

Am darauffolgenden Sonntag, abends, zur Zeit der Totenmesse für František Hovorčovická, zog Ingo Stoffregen die Haustür hinter sich ins Schloss und machte sich auf den Weg ins Konzert. Er war ein breitschultriger, muskulöser junger Mann mit einem gutmütigen Gesichtsausdruck – wahre Freunde hätten ihm jedoch ruhig dazu raten können, den dünnen Oberlippenbart abzurasieren. Seine Haare trug er windschlüpfrig kurz, seine Gesichtsbräune hatte er sich redlich bei internationalen Triathlons und anderen Grausamkeiten erworben. Er war ein Ironman, wenn auch ein kleiner, gedrungener. Er nahm nun Anlauf durch den Vorgarten und straddelte freihändig über das Gartentor. Er warf einen Blick auf die Uhr, in einer Viertelstunde begann das Konzert. Auf dem Gehweg vor seinem Haus verfiel er schon nach ein paar Schritten in einen leichten, aber athletischen Trab, er pflügte durch die krummen Straßen, lief Slalom zwischen kopfschüttelnden Sonntagsspaziergängern und spurtete dann einen kleinen Spazierweg am Fluss entlang – das alles freilich nicht in seiner blaugestreiften alten Sporthose, in der er oberbayrischer Meister im Querfeldeinrennen und südbayrischer im Free-Solo-Climbing geworden war, sondern in der steifen Abendgarderobe, die man sich bei einem Konzertbesuch antut. Er hob den Kopf und suchte im Wolkenvorhang über dem Karwendelgebirge nach einem Streifchen blauen Himmels, nach irgendeinem Anzeichen dafür, dass sich die Schlechtwetterfront Richtung Österreich verzog und dass es in diesem Tal doch noch ein schöner Augustabend werden könnte. Fehlanzeige: Es braute sich ein Gewitter zusammen, und erste blecherne Donnerschläge erklangen. Ingo Stoffregen hatte jetzt noch eine knappe Stunde zu leben.

Das Konzert begann in wenigen Minuten, er war viel zu spät aufgebrochen und erhöhte jetzt sein Tempo von Langstrecke auf Mittelstrecke. Für ihn war das ein Klacks, doch kaum einer der Bauch-weg-Jogger, die ihm da entgegenkamen, hätte mehr als fünfzig Meter mithalten können bei seinem Parforcelauf. Am hinderlichsten waren ihm dabei die unbequemen Lackschuhe, er hätte sie gern ausgezogen und wäre barfuß weitergelaufen. Er flog jetzt nur so dahin, sodass ein mitrennender junger Golden Retriever nach zweihundert Metern entnervt aufgab und keuchend am Straßenrand sitzen blieb. Ingo Stoffregen wollte, wenn er schon nicht pünktlich kam, wenigstens nicht allzu spät kommen, er schaltete noch einen Gang höher, blickte, als er am Sportplatz vorbeilief, sehnsüchtig auf die Fußballzwerge der F-Jugend, die gerade den Fallrückzieher üben durften. Sie fielen mit dem Rücken ins feuchte weiche Gras und jodelten vor Glück. Er näherte sich dem Ortskern.

Seine Eile hatte weniger den Grund, das Konzert möglichst vollständig zu hören, er war beileibe kein regelmäßiger Konzertgänger, es war sogar sein erster Besuch solch einer Veranstaltung. Er hatte sich vielmehr mit einer gewissen Gaby verabredet, einer Gaby mit »y«, wie sie hervorgehoben hatte. Er hatte sie am Tag zuvor beim Squash kennengelernt (wo auch sonst), und er hatte ihr von den zwei Konzertkarten erzählt, die er geschenkt bekommen hatte. Er wäre mit ihr lieber nochmals Squashspielen gegangen oder um den Eibsee gelaufen, sie jedoch hatte Lust gehabt, ins Konzert zu gehen, in ein Klavierkonzert der Pianistin Pe Feyninger, die eine rechte Skandalnudel wäre, bei deren Konzerten man immer mit einer Überraschung, meist einer Attacke auf den guten Geschmack, rechnen müsse. Ingo Stoffregen war beeindruckt, man verabredete, sich in feinen Zwirn zu hüllen und einen Klavierabend zu durchhören, für danach hatte er einen Tisch im italienischen Restaurant Pinocchio bestellt. Diese Gaby gefiel ihm, er rechnete sich Chancen bei ihr aus, sie war ähnlich sportbegeistert wie er. Viel mehr wusste er nicht von ihr, nicht einmal ihren Nachnamen. Sie hatten keine Telefonnummern ausgetauscht, er konnte sie deswegen auch nicht anrufen, und sie wartete jetzt vermutlich ärgerlich vor dem Konzertsaal.

Es war schon nach sieben, er umlief die Barockkirche des Ortes, aus der gerade eine Herde von lodenumhüllten Schäfchen quoll, als hätte sie der Leibhaftige von innen durch die Kirchentür gestopft. Jeden Augenblick musste der Regen losbrechen, die Schäfchen blickten mürrisch nach oben, sie schienen nicht begeistert über die ungemütliche Witterung, die der Herr und Hirte im August schickte. Nur ein etwas bieder wirkendes Ehepaar, das sich vor dem Zeitungskiosk am Rande des Kirchenvorplatzes fotografieren ließ, lächelte freundlich in die Kamera. Ingo Stoffregen bog nun in die Fußgängerzone ein, er musste langsamer werden, um nicht schlendernde Rentner und müßig gaffende Sommerfrischler über den Haufen zu rennen.

Er griff in beide Gesäßtaschen, in einer steckten die Konzertkarten, in der anderen ein Hunderter, der musste fürs Pinocchio genügen, dachte er. Die ersten Regentropfen klatschten ihm in die Augen, das Kulturzentrum kam in Sicht, und davor stand sie schon, Gaby mit »y«, in einer grellgelben Windjacke, unter der das halblange schwarze Abendkleid hervorlugte.

»Reihe 4. So weit vorn?«, sagte sie erfreut, als er ihr wortlos die Konzertkarte reichte, wortlos nicht aus Unhöflichkeit, sondern aus Atemnot. Gaby verstand und lachte.

»Gehen wir rein? Das Konzert hat schon angefangen. Da kannst du ein wenig verschnaufen.«

»Entschuldige … Krawattenknoten … schon lange nicht mehr … zu spät los … «

Sein Puls war auf zweitausend, jetzt erst merkte er, dass er es mit dem Dauerlauf etwas übertrieben hatte.

»Ist nicht so tragisch. Jetzt bist du ja da. Also komm.«

Sein Hemd klebte am Rücken, er hatte das dringende Bedürfnis, zu duschen. Sie gingen zum Eingang des Konzertsaals. Gaby schien nicht sonderlich verärgert wegen der Verspätung. Sie war blond, stupsnasig und ähnlich klein und kompakt gebaut wie Ingo. Als sie beide ins menschenleere Foyer traten, kam ein livrierter Wichtigtuer auf sie zugewackelt, wedelte aufgeregt mit der Hand, schlug den Zeigefinger an die Lippen und mahnte sie mit allerlei Gesten zur Ruhe, so, als wären nicht sie, sondern eine Horde lärmender Kinder hereingekommen. Der Portier winkte sie zu einer kreuzworträtsellösenden Garderobiere, die Gabys Windjacke schnell verschwinden ließ. Als Gaby den Garderobenzettel entgegennahm, sah Ingo den Ehering an ihrer Hand. Den hatte sie gestern noch nicht getragen. Sei’s drum. Sein Blick senkte sich auf ihre festen Waden, die einen guten Antritt am Berg garantierten: Diese Frau gefiel ihm. Ingo Stoffregen atmete scharf ein und aus und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er hätte es danach auswringen können.

»Ihre Karten bitte.«

Der Portier las beide Konzertkarten, und er las sie so sorgfältig, als hätte er im Kleingedruckten noch etwas entdeckt, was gegen den Konzertbesuch der beiden Nachkömmlinge spräche. Er kostete seine kleine Macht aus und betrachtete, jetzt reichlich sinnfrei, auch noch die leeren Rückseiten. Ingo Stoffregen wiederum war ganz froh über die Verzögerung, er konnte noch ein paar Mal kräftig ein- und ausschnaufen und so seine BlutpH-Werte wieder normalisieren.

»Langsam … gehts wieder … «, keuchte er, worauf ihn der großgewachsene Portier von oben herab strafend ansah, in seinen Augen stand Banause! geschrieben. Er gab ihnen die Karten zurück und winkte sie zu einer Tür, die mit rotem Samt drapiert war. An der Tür vertrat er ihnen den Weg und nahm eine grimmige Wächterpose ein, als wäre er für den Schatz der Nibelungen verantwortlich.

»Wir schleichen uns ganz leise rein«, versicherte ihm Gaby flüsternd und streckte die Hand zum Türknauf aus. Der Portier packte ihr Handgelenk unsanft und entfernte es wieder von der Klinke.

»Sie trauen sich ja was«, sagte Gaby.

»Das sollte man als Konzertbesucher doch wissen«, fauchte er, »dass man nicht in eine so leise Stelle platzt. Das da drinnen ist ein Pianissimo. Wahrscheinlich sogar ein Piano Pianissimo.« Sein sächsischer Dialekt war nicht zu überhören, er sagte Bianö Bianüssimö. »Wir warten, bis eine laute Stelle kommt, dann gehen wir rein.« Alle drei, der schwabbelige sächsische Riese und die kompakten bayrischen Zwerge, standen nun vornübergebeugt da, warteten und lauschten. Dann schwoll das Klavierspiel drinnen tatsächlich an. Der Wachhabende, auf dessen Namensschild Eugen Liebscher zu lesen war, legte nun das Ohr an die Tür und nickte bedeutungsvoll. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und führte sie hinein. Sie mussten ein paar Meter nach unten gehen, dann standen sie vor der Reihe 4.

»Warten Sie auf eine Pause«, flüsterte Liebscher. »Dann gehen Sie auf Ihre Plätze. Sie haben 12 und 13.«

»Das ist ja ganz in der Mitte!«

»Das Stück wird gleich zu Ende sein«, sagte Liebscher so bedeutungsvoll, als ob er das b-Moll-Scherzo, das von der Bühne erklang, selbst komponiert hätte und nicht Frédéric Chopin. Ein paar Zuschauer in der Nähe waren jetzt durch das Geflüster aufmerksam geworden und warfen genervte Blicke auf das Trio. Auf der Bühne war ein mattglänzender Flügel aufgebaut, und Pe Feyninger, die Pianistin, saß an ihrem Arbeitsplatz. Sie trug einen ausladenden, quietschgrünen Hut, das war ihr Markenzeichen. Sie bückte sich gerade über die Tasten, was ihr etwas Tierisches, Sprungbereites gab, und ließ ihre Finger, die Ellenbogen nach oben gereckt, über die Tasten wuseln. Sie produzierte dabei so etwas wie PIRRILI PIRRILI PIRRILLI PUM PUM, so kam es wenigstens Ingo Stoffregen vor. Der Zuschauerraum drinnen war spärlich beleuchtet, das Licht kam wohl von den hässlichen grünen Notleuchten, die über allen Ausgängen lauerten. Es mochten zwei- oder dreihundert Leute sein, die jetzt auf die hellerleuchtete Bühne starrten, auf den beiden Rängen drängten sich noch einmal hundert. Das Konzert war ausverkauft, in der Mitte riefen zwei leere Plätze nach Füllung, da mussten Ingo und Gaby wohl oder übel hin. Oben im gleißenden Licht spielte die Pianistin etwas außerordentlich Stürmisches. Das Scherzo wurde noch schwungvoller, die Musik schien sich auf der Zielgeraden zu befinden, dann erklangen zwei wuchtige Schlussakkorde. Das Publikum wusste nach dem letzten nicht genau, ob nicht noch einer kommt. Zwei, drei beherzte, aber unvorbereitete Musikliebhaber klatschten zaghaft, von irgendwoher hörte man sogar einen Bravoruf.

»Ja, dann wollen wir mal«, sagte Ingo Stoffregen leise zu Gaby und machte sich daran, die Zuhörer in Reihe 4 aufzuscheuchen. Widerwillig erhoben sich die ersten, und er drängte sich mit angedeuteten Entschuldigungen vorbei. Doch es war nicht das Ende des Stücks. Herr Chopin hatte sich den Luxus erlaubt, eine zweitaktige Pause mitten in sein Werk zu setzen, dann ging das Scherzo weiter. Von der Bühne kam ein leises PIRRILI POO PIRRILI, Ingo Stoffregen blieb stehen und verharrte in einer unbequemen Pose. Er war kurz vor einem Wadenkrampf, und der Schweiß brach ihm erneut aus. Der Rückweg war ihm versperrt, denn die Zuschauer hinter ihm hatten sich schon wieder gesetzt. Pikiert zogen drei glattrasierte Krawattenträger die Augenbrauen hoch und schnaubten hörbar. So peinlich es ihm auch war, jetzt musste er da durch, jetzt hatte der kleine Ironman auf Freiersfüßen eine durchaus unolympische Strecke vor sich – eine Wanderung auf einem ausgesetzten Gletschergrat wäre ihm allemal lieber gewesen. Auf Platz 4 fuhr ein rötliches, babyglattes Gesicht mittleren Alters in die Höhe, dann kam ein unrasierter Furchenkopf, darauf eine Hakennase und danach ein gelblicher Vollbart mit uralten Schweinsäugelchen, auf Platz 8 folgte ein rötlichblonder Schnurrbart mit Brille, dann zwei stechend blaue, vorwurfsvolle Augen, dazwischen ein Kind, das nicht aufstand, sondern nur die Beine wegdrehte. Aber auch dieses Mädchen wusste schon, wie man unendlich leise und gequält seufzt, wenn man mitten im Kunstgenuss gestört wird.

»Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung«, sagte Ingo Stoffregen bei jedem der Gestörten, er sagte es insgesamt elfmal, bis hin zu der Dame in wuchtigem Abendkleid und mit klirrendem Ohrgehänge, die gerade ihren Kaugummi aus dem Mund nahm und lautlos ein zweisilbiges Wort formulierte. Dann endlich kam er zu den beiden freien Plätzen. Er drehte sich in dem Glauben um, seine Begleiterin direkt hinter sich zu haben, doch die war ihm nicht nachgekommen, er sah sie vielmehr noch draußen auf dem Seitengang stehen, sie blickte irgendwo in die Höhe. Die Leute würden wegen Gaby noch einmal aufstehen müssen, dachte er. Ingo Stoffregen bückte sich, um den Sitz nach unten zu klappen, da bohrte sich ein bestialischer Schmerz in seinen Rücken. Er hatte keine Zeit mehr, zu überlegen, woher der Schmerz kam. Er taumelte, und schon im Fallen war er aus medizinischer Sicht nicht mehr zu retten. Was von Ingo Stoffregen übrig blieb, war ein gut durchtrainierter Körper mit gebrochenem Rückgrat und ein reservierter Tisch für zwei Personen im Pinocchio.

2

»Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!«

Erst als sie diese junge, entschlossene Stimme von ganz hinten aus dem Saal hörte, unterbrach Pe Feyninger das Scherzo von Frédéric Chopin endgültig. Das Abbröckeln der Melodie klang etwa so wie BROMM BROMM PIRR PIRR PI – P –

Dabei war doch bisher alles so gut gelaufen. Sogar der Musikkritiker mit dem versteinerten Gesicht in der ersten Reihe hatte nach den ersten Takten kurz gelächelt, bevor er etwas auf seinen Block schrieb. Das Publikum schien bestens gelaunt, der Saal war proppenvoll, was auch daran gelegen haben mochte, dass man heute Abend wieder etwas Außergewöhnliches, Anstößiges, vielleicht sogar einen Skandal von ihr erwartete. Doch plötzlich, mitten im Takt 130 des Scherzos (das eigentlich überhaupt keine Störung vertrug, nicht einmal ein Räuspern oder ein verhaltenes Husten), war eine unbestimmte Unruhe im Saal entstanden, ein Raunen und Murmeln, das sie zunächst noch ihrem provokanten Spiel zugeschrieben hatte. Spätestens nach dem ärztlichen Zwischenruf aber war der Klavierabend beendet gewesen. Sie nahm jetzt ihren giftgrünen Hut ab und blinzelte ins Publikum, das im abgedämpften Licht saß und wie ein verunsichertes Tier leise zu knurren schien. Den eigentlichen Anlass für die Störung konnte sie nicht erkennen, dazu war es zu dunkel, aber es wurde geflüstert und gemurmelt, es fielen Programmhefte und Handtaschen zu Boden, hastige Schritte näherten und entfernten sich, kleine spitze Schreie wurden unterdrückt. An den äußeren Sitzreihen waren schon vereinzelte Absetzbewegungen zu erkennen: Ein paar Hörer waren aufgesprungen, rissen die Türen auf und stolperten hinaus ins Foyer. Auf den beiden Rängen, die ebenfalls voll besetzt waren, hatte man offenbar mehr gesehen als unten zu ebener Erde. Eine Dame auf der Galerie mit einer aufgetürmten Frisur wie Marge Simpson zeigte aufgeregt auf eine bestimmte Stelle in der vorderen Mitte des Parketts und schlug dann die Hände vors Gesicht. Ihr abgewürgter Schrei stand noch eine Weile im Raum, dann brach der Tumult los. Kehlige Urlaute des Erschreckens, babylonische Satzsplitter und Wortstümpfe, ein Staccato von spitzem, angstvollem Gekreische – die Geräuschkulisse schwoll rasch an und trieb mit einem hitzigen Crescendo auf eine Panik zu. Größere Kinder, die neugierig nach unten schauten, wurden sanft am Kopf gefasst und weggedreht, andere gar hochgehoben und hinausgetragen. Pe Feyninger konnte vom Klavierhocker aus nicht sehen, worauf die verstörten Besucher auf den Balkonen da deuteten, deshalb erhob sie sich und schritt langsam an die Rampe, wie sie es sonst getan hatte, wenn sie den Applaus entgegennahm. Der Pressefotograf in der ersten Reihe drehte die Kamera in ihre Richtung und drückte ein paar Mal ab. Das Saallicht flackerte auf, sie stand jetzt an der Rampe und beugte sich vor.

In der Mitte der vierten Reihe konnte sie undeutlich einen leblosen Körper erkennen, der auf dem Boden vor einem hochgeklappten Sitz lag, er war größtenteils von Gaffern, Erschrockenen und sonstigen Untätigen verdeckt. Einen wesentlich besseren Blick hatte sie auf die Plätze davor, auf die leeren Sitze in Reihe 3. Die Zuschauer dort waren entsetzt aufgesprungen und drängten sich quietschend nach außen. Durch die entstandene Lücke konnte sie auf den Fußboden sehen, dort schob sich eine große rote Zunge unter dem Sitz hindurch nach vorn in die Reihe 3. Sie begriff nicht gleich, dass diese mattglänzende Masse, die sich durch den abschüssigen Zuschauerraum in Richtung Bühne bewegte, Blut war, doch als sie das begriffen hatte, wich jede Farbe aus ihrem Gesicht. Starr vor Entsetzen blieb sie an der Rampe stehen. Der Pressefotograf konnte nicht anders, er drückte nochmals ab.

Der junge Arzt mit der entschlossenen Stimme war auf seinem Weg nach vorn erst ein paar Schritte weit gekommen. Einiges neugierige Volk, das dort hinten schon aufgestanden war, um besser auf die Unglücksstelle sehen zu können, versperrte ihm den Weg. Und je weiter er nach vorn kam, desto enger wurde es im Saal. Inzwischen waren auch die Seitengänge voll von Menschen, die sich in alle Richtungen drängten, wobei es zu den ersten kleineren Handgreiflichkeiten kam.

»Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!«

Mit diesem schneisenschlagenden Satz versuchte er einen schwammigen Hornbrillenträger beiseitezuschieben, dessen Bauch vom vielen Emporrecken aus der Hose hing.

»Ja, junger Mann, das bin ich ebenfalls«, sagte der Schwammige.

»Was?«

»Na, Arzt!«

»Warum unternehmen Sie dann nichts?«, zischte Dr.Schievelförde.

»Ich gehe erst mal davon aus, dass es hier im Saal von Ärzten wimmelt und dass da vorne ein paar Kollegen grade dabei sind, Erste Hilfe zu leisten.«

»Glauben Sie?«

»Außerdem … ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht … «

»Was?«

»Also … ich für meine Person will jedenfalls nicht auf die neueste Spinnerei der Feyninger hereinfallen.«

Dr.Schievelförde wusste nichts von Pe Feyningers Spinnereien, aber er hatte sich jetzt an dem Schwammigen vorbeigedrängt und kämpfte sich tapfer weiter.

Im Saal wimmelte es tatsächlich von Ärzten und anderen Angehörigen des Heilberufes, es waren Dutzende von ihnen da. Der Grund dafür mochte wohl in der traditionellen Liebe der Mediziner zur Musik liegen (Sauerbruch hatte Cello gespielt, Röntgen Querflöte und Freud Geige), aber in einem Kurort und Sportparadies wie diesem war es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Anteil von Kur- und Sportärzten besonders groß war. Der Schwammige selbst, Dr.Seyff, war einer von der Sorte. Er war Sportorthopäde und zusammen mit seinem Vater Inhaber der Privatklinik Seyff & Seyff, in den Reihen 12 und 13 saß fast seine vollständige Belegschaft. Auch sonst war der Saal gefüllt mit plastischen Chirurgen und Modezahnärzten, Naturheilkundlern mit Außenseitermethoden und Doktoren, die damit warben, dass sich der eine oder andere Staatspräsident bei ihnen hatte behandeln lassen. Weiter vorn im Zuschauerraum konnte man ganze Abteilungen des Kreisklinikums wiederfinden, wie etwa die urologische, die kardiologische, und (möge nachschlagen, wer will) die phäochromozytologische. Die meisten von ihnen hatten sich schon draußen im Foyer mit Prosecco, Weißbier und anderen modischen Muntermachern zugeprostet und mit bösem kollegialen Spott überzogen, man kannte sich und feindete sich entsprechend an. Den jungen Doktor, der da nach vorne marschieren wollte, kannte niemand. Kein Wunder: Der Nordfriese Dr.Schievelförde aus dem fernen Husum war nur zufällig hier und wusste nichts von dem verkappten Ärztekongress. Er war auf dem Weg nach Italien gewesen, hatte kurz vor der Ortseinfahrt eine Autopanne gehabt, die Werkstatt des Autohauses Mirgl hatte sich seiner zwar angenommen, er konnte aber erst morgen weiterfahren. Durch die gebrochene Kardanwelle war Dr.Schievelförde auch zu seiner Konzertkarte gekommen: Der Inhaber des Autohauses und Oberlöschmeister der freiwilligen Feuerwehr, Josef Mirgl, mochte keine Klaviermusik. Dr.Schievelförde wusste nicht, dass viele der Anwesenden die Aussicht in dieses Konzert gelockt hatte, einen handfesten Skandal miterleben zu können. Denn in den Interviews hatte Pe Feyninger dem Gerücht nicht widersprochen, dass sie in irgendeinem Stück des Programms nackt am Flügel säße. Das musste man sich ansehen.

Jetzt aber war etwas anderes geschehen, irgendwo da vorn, irgendetwas Ungemütliches, und die reichlich anwesenden Nachfolger des Hippokrates waren sich nicht ganz sicher, ob es ein Unfall war oder eine auf den Kurort zugeschnittene Provokation der klimpernden Skandalnudel dort oben. Vielen wäre es äußerst peinlich gewesen, ein Teil der Inszenierung von Pe Feyninger zu werden, deshalb zögerten sie. Andere verfielen in wilden Aktionismus: Der Oberarzt Dr.Purucker war Urologe am Klinikum mit der Aussicht auf Chefarztweihen und saß zwei Reihen entfernt. Nachdem er einen gedämpften Schlag gehört hatte, stieg er, ohne zu zögern, auf seinen Sitz, um die Lage zu erkunden. Er sah den bewegungslosen Körper, diagnostizierte aus der Ferne eine Ohnmacht und sprang vom Sitz, um seinen Notfallkoffer aus der Garderobe zu holen, der auch ein paar Röhrchen Ammoniumchlorid enthielt. Er blieb jedoch schon nach ein paar Metern im Gewühl stecken. Zwei junge coole Mediziner im praktischen Jahr vermuteten ebenfalls einen Ohnmächtigen da vorne – was sollte auch sonst bei einem Klavierkonzert passieren.

»Vasovagale Synkope«, sagte der eine bekümmert, als stimmte ihn die Bedeutungslosigkeit der Beschwerde traurig. »Entsteht durch längeres Stehen.«

»Hat vermutlich zu lange an der Prosecco-Bar gestanden«, sagte der andere, und eine dabeistehende Anästhesistin vom Klinikum fügte hinzu: »– oder zu viel Mozart gehört.«

»Chopin.«

»Wie?«

»Es war ein Stück von Chopin.«

»Ja, die beiden verwechsle ich immer.«

Das Gedränge wurde schlimmer. Wer Glück hatte, wurde einfach weitergeschoben, wohin auch immer. Doch ohne Stöße und Knüffe, blaue Flecke und Blutergüsse ging es in den meisten Fällen nicht ab. Drei Reihen hinter den Plätzen von Ingo Stoffregen und seiner Begleiterin war der Allgemeinmediziner Dr.med. Klaus Müller aufgesprungen. Er erhaschte einen Blick auf die Unglücksstelle und sah einen verdrehten Männerkörper, der halb unter dem Sitz lag.

»Kreislaufkollaps«, rief er in die Runde, ohne sich klarzumachen, dass solch ein konkreter Ausdruck die medizinischen Laien mehr und dauerhafter erschreckt als ein Fachausdruck auf Altgriechisch: Vasovagale Synkope etwa klingt nach Schwarzwald-Klinik und baldiger Genesung, Kreislaufkollaps nach Stirb langsam 4.0 und Six Feet Under.

»Kreislaufkollaps!« echoten nun einige im Saal wie entrückte Gemeindemitglieder bei einer Gospelmesse in Louisiana. Doch Müller und seine Nachbeter befanden sich auf derjenigen Seite des Saales, von der aus man keinen Blick auf den träge dahinfließenden Blutstrom zwischen Reihe 4 und Reihe 1 hatte. In diesem Bereich drängelte alles nach außen, jeder wollte dem zähen Rinnsal ausweichen. Manche stiegen über die Sitze, andere versuchten gar auf den Stuhllehnen zu balancieren. Nur ein Ehepaar war da vorne sitzengeblieben in Reihe 3, das Ehepaar Doblinger, das beim Anblick der roten Flüssigkeit ohnmächtig geworden war: Hysterische Hämatophobie.

Nachdem sich die Reihen im vorderen Teil des Saals gelichtet hatten, war wieder mehr Platz für einen medizinischen Angriff, vorgenommen von einer OP-Schwester und einem HNO-Facharzt mit einer Praxis am Rande des Kurortes. Der HNO-Arzt war nun der reglosen Gestalt ganz nah gekommen, wollte sich eben, von der Reihe 3 aus, über sie beugen, da legte sich eine Hand auf seine Schulter, die kräftige Hand der stellvertretenden Leiterin des Klinikums, Chefärztin Dr.Bianca Wallmeyer.

»Lassen Sie mal, Kollege.«

Dr.Wallmeyer war Chirurgin. Chefarzt schlägt Praxisarzt, Superfach schlägt Pipifaxfach. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt trat beiseite. Dr.Wallmeyer blickte auf den Boden und sah sich in einer großen Lache Blut stehen. Sie kniete nieder, um unter dem Stuhl hindurch nachzusehen, von wo denn das Blut herkam. Als sie unten auf allen vieren war, wurde ihr schwarz vor Augen.

Die Lage wurde langsam unkontrollierbar. Eine Hebamme rutschte auf der Blutlache aus, die nun schon die Fläche vor der ersten Reihe erreicht hatte, und verstauchte sich die Hand, ein Zahnarzt, der ebenfalls auf die Stuhlreihe gestiegen war, verlor das Gleichgewicht, glitt ab und krachte mit dem Schritt auf die scharfe Kante der Stuhlreihe 14, was eine Hodenquetschung nach sich zog. Einige der Zuschauer verfielen in psychotraumatische Zustände unterschiedlichen Grades, wurden je nach Temperament ohnmächtig oder hysterisch, bekamen Schreikrämpfe oder verkrochen sich unter den Sitzen. Eine Dame riss sich in einem Anfall von temporärer Regression die Kleider vom Leib.

»Akute Belastungsreaktion, ganz typisch«, sagte der Psychiater Dr.Gusswald zu den Umstehenden und legte der Dame chevaleresk sein Jackett um. Die meisten dieser Kollateralschäden konnten von umherirrenden Anhängern des Heilberufes notdürftig versorgt werden. Wieder andere blieben einfach teilnahmslos stehen oder sitzen, ohne dass es dafür einen psychologischen Fachausdruck gegeben hätte. Und immer wieder: spitze Schreie, irres Gelächter, wüste Flüche, unsinnige Verwünschungen. Die beiden amtlich vorgeschriebenen Theatersanitäter, die oben auf der Galerie saßen (und sich im Kopfhörer ein Fußballspiel angehört hatten), waren nicht nach unten durchgekommen, sie waren im Strom der drängelnden und drückenden Galeriebesucher irgendwo auf einer der Treppen stecken geblieben.

Zur Ehrenrettung aller Mediziner wäre vielleicht noch anzumerken, dass es bei der Beengtheit dieses Raumes fast unmöglich war, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen. Der grausige Parcours zwischen den Stuhlreihen des Konzertsaales hätte einer ausgebildeten Antiterror-Einheit Schwierigkeiten bereitet, wie sollten da redliche Weißkittel durchkommen. Dr.Bianca Wallmeyer kniete immer noch auf dem Boden und schnappte nach Luft, ihre vollschlanke Gestalt blockierte den Zugang zum Verunglückten. Niemand der Umstehenden wagte die leibhaftige Stellvertretende zu stören. Viele der Konzertbesucher waren natürlich schon längst auf die Idee gekommen, per Handy einen Krankenwagen zu rufen, der kam jetzt auch, und nicht nur einer, man hörte von draußen mehrere Hörner in Quartenstimmung. Zusätzlich behindert wurden die Hilfeversuche noch durch das immer noch ohnmächtige Ehepaar Doblinger, das schräg vor dem Unfallort saß. Die beiden wurden von den Helfenden, die es geschafft hatten, bis hierher durchzudringen, für die eigentlichen Opfer gehalten und mehrmals behandelt. Dr.Konetzki, ein Naturheilkundler, legte Kompressen mit Gänsefingerkraut-Extrakt auf.

So waren viele kostbare Minuten vergangen, bis sich der unbeirrbare Nordfriese Dr.Schievelförde aus Husum –«Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!« – zu der leblosen Gestalt durchgekämpft hatte. Ihre Beine waren seltsam verdreht, Kopf und Hals unter dem Stuhl verborgen. Er bückte sich, um das Gesicht zu sehen, aber da war kein Gesicht mehr. Dr.Schievelförde nahm die Hand des Mannes, fühlte den Puls, wusste, dass hier nichts mehr zu retten war. Der Mann, dessen Kopf kaum mehr zu erkennen war, so schwer hatte ihn ein stumpfer Gegenstand getroffen, so konturenlos und blutigrot war er, trug eine samtrote Livree, und auf einem Schild an seiner Brust stand: Eugen Liebscher, darunter, ganz klein: Obertürschließer.

3

Die Herde der lodenumhüllten Schäfchen, die gerade aus der Barockkirche gequollen war, stand immer noch vor der Tür, es donnerte ab und zu, ein paar Tropfen waren gefallen, aber die Besucher der Abendmesse plauderten im Windschatten des grünlichen barocken Zwiebelturms weiter. Vor ein paar Minuten noch hatten sie alle einen Verrückten am Kirchplatz vorbeirauschen sehen, einen jungen Mann mit hochrotem Kopf, eine prustende kleine Dampfmaschine in Anzug und Krawatte – sie mussten immer noch über die skurrile Einlage lachen. Einige der Anwesenden (die, die ebenfalls Sport trieben) kannten den Mann: Überall, wo gelaufen und gehetzt wurde, wo es darum ging, ohne Hilfsmittel möglichst schnell von A nach B zu kommen, war diese Ansammlung von Muskeln und Sehnen namens Ingo Stoffregen dabei gewesen, und er hatte meist einen der vorderen Plätze belegt. Die sportliche Einlage, die man da gesehen hatte, mutete auch deshalb so komisch an, weil so ein Rennen und Hetzen gar nicht dem Charakter eines Kur- und Heilortes mit geriatrischer Ausrichtung entsprach, hierorts wurde spaziert und geschlendert, gewandert und gewalkt. Einer der Kirchgänger hatte dem Davoneilenden noch so etwas nachgerufen wie darénndifeinet!, einem vorbeischlendernden nicht-bayrischen Kurgast war das wie arabisch oder sogar fränkisch vorgekommen, der Sinn hatte sich ihm aber auch so erschlossen – ein Vorteil der bayrischen Sprache.

Das Gewitter zierte sich noch. Als vorher das Tröpfeln begonnen hatte, wurden vorsichtshalber ein paar Schirme aufgespannt, doch es ließ bald wieder nach, und manche der Gläubigen verweilten und ratschten weiter. Nur ein Paar wandte sich zum Gehen, ein Paar in mittlerem Alter, ein offensichtliches Ehepaar. Es verließ die abendliche Kirchplatzunterhaltung, hatte auch schon alles gehört über nachbarschaftliche Gemeinheiten und allgemein menschliche Niedertracht, wusste Bescheid über allerlei örtliche Bauvorhaben und nicht nachvollziehbare Gemeinderatsbeschlüsse, war auf dem neuesten Stand, was günstige Verheiratungen und – wichtig für die beiden – bevorstehende Todesfälle betraf. Es war das Ehepaar Grasegger, das nun den Heimweg antrat. Ignaz und Ursel Grasegger, Inhaber des renommierten Beerdigungsinstitutes Grasegger (gegr. 1848) waren beileibe keine strengen Katholiken, sondern besuchten die Kirche gleichsam aus beruflichen Gründen. Gerade eben war die ortsübliche Trauermesse für alle unter der Woche Verstorbenen abgehalten worden. Einer dieser Verstorbenen war ihr Klient gewesen, František Hovorčovická, den sie jetzt heil unter die Erde gebracht hatten, wenn heil hier überhaupt das treffende Wort ist.

Das Ehepaar Grasegger ging ziemlich genau den Weg zurück, den der verrückte Krawattenträger vor ein paar Minuten in entgegengesetzter Richtung gelaufen war, sie schlugen jedoch ein wesentlich gemächlicheres Tempo an. Ein Beerdigungsunternehmer hetzt nicht, er zehrt von der langsamen und wohlüberlegten (und, um das Wort ein letztes Mal zu gebrauchen: pietätvollen) Aura, die ihn umgibt. Dieses gesetzte Auftreten übten die Graseggers schon seit Generationen, und das mit Erfolg: Die einheimischsten der einheimischen Familien waren fast allesamt Kunden beim Beerdigungsinstitut, das schon in der fünften Generation diesem delikaten Gewerbe nachging. Ignaz und Ursel jedenfalls hatten den sonderbaren Stadtläufer schon längst wieder vergessen, sie hakten sich unter, ganz privat, als Ignaz und Ursel. Sie freuten sich auf einen geruhsamen, schönen Augustabend.

Trotzdem: Ursel Grasegger war gestern beim Friseur gewesen, ein dicker Regentropfen, eine Sturmspitze von der Wetterfront da oben, hatte ihr ein Schläfenlöckchen platt gedrückt. Nun spannte sie doch den Schirm auf. Sie war eine herbe, üppige Schönheit mit vollen Lippen und vor Intelligenz blitzenden, blauen Augen, sie war hier im Tal geboren und hatte deshalb genetisch einiges an Sturheit, pardon, Willenskraft mitbekommen. Von Ignaz Grasegger konnte man eine ähnliche Beschreibung liefern: herb, massig, intelligent, zielstrebig, zudem war er ein stattlicher Mann mit der gewissen Ausstrahlung. Er war ebenfalls im Talkessel geboren, und irgendwann in grauer Vorzeit hatte es gemeinsame Vorfahren zwischen beiden gegeben, was im bayrischen Oberland fast zwangsläufig und unausbleiblich ist.

»Heute gibts Arbeit, das spüre ich«, sagte Ignaz.

»Wenn du meinst«, entgegnete Ursel schmunzelnd und wies auf einen jungen Golden Retriever, der hechelnd am Wegrand saß.

»Schau dir den an, der ist bestimmt einem Hasen nachgelaufen.«

4

Die stellvertretende Leiterin des Klinikums, Chefärztin Dr.Bianca Wallmeyer, hatte einen schweren Tag gehabt, drei äußerst komplikationsreiche Operationen, zudem im Ergebnis nicht befriedigend. Am Nachmittag kamen private Probleme hinzu, ihr Rechtsanwalt und der gegnerische Rechtsanwalt kündigten ihr beide eine verlustreiche Scheidung an, die Nachricht vom langsamen Abdriften ihres ältesten Sohnes ins Drogenmilieu war ein zusätzlicher Nackenschlag des Schicksals, dann, am Spätnachmittag, kam noch eine weitere Hiobsbotschaft: Ihre wissenschaftliche Entdeckung, eine bestimmte krankhafte Reaktion des Körpers nach operativen Eingriffen, wurde vom medizinischen Fachlexikon Pschyrembel nicht als Wallmeyer’s disease oder Morbus Wallmeyer in die Stichwortliste aufgenommen. Und jetzt am Abend, da sie das alles vergessen wollte bei ein paar Takten Musik, kniete sie im Blut eines wildfremden, vermutlich toten Menschen, konnte nicht mehr helfen und fühlte sich selbst hundeelend.

»Hat sich da jetzt etwas bewegt oder nicht?«, murmelte sie, doch niemand konnte sie hören. Es hatte sich etwas bewegt, es war Ingo Stoffregen, der unter Eugen Liebscher lag und der sich auf einen letzten Endspurt mit Thanatos, dem Sohn der Nacht und dem Bruder des Schlafes, eingelassen hatte. Eine gnädige Drüse, die in solchen Fällen Rauschgift im Körper verschüttet, ließ seine Muskeln zucken und seine Augen flattern. Auch die Brust des kleinen Kämpfers hob und senkte sich noch langsam und zitternd. Das alles konnte Dr.Bianca Wallmeyer jedoch nicht sehen, sie hatte ihre Lesebrille vergessen.

Auf der anderen Seite der Stuhlreihe, nur einen halben Meter von ihr entfernt, prüfte der unbeirrbare Nordfriese aus Husum, Dr.Schievelförde, gerade ein zweites Mal den Puls des Obertürschließers Eugen Liebscher. Kein Zweifel, der Puls war auf null, auch konnte er keinerlei Herzaktivitäten mehr feststellen, der Mann war mausetot. Die anderen üblichen Schritte zur Feststellung des Todeseintritts wie die Prüfung des Pupillenreflexes oder die gute alte Hauchprobe an einem Spiegel (in alten Bauernfamilien der Startschuss zur Testamentseröffnung) waren hier nicht möglich, denn bei Eugen Liebscher waren Augen und Mund im engeren Sinne nicht mehr vorhanden oder vielmehr in der blutigen Masse nicht mehr erkennbar. Dr.Schievelförde betrachtete den Toten nachdenklich. Es sah so aus, als wäre ihm mit einem stumpfen Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden, schräg von oben nach unten, äußerst schräg, denn auch die Nase fehlte. Die Leiche lag jetzt mit dem Kopf etwas erhöht, das Blut rann nach unten und hatte bald das Namensschild des Gesichtslosen überdeckt und ihm so auch noch zur Namenlosigkeit verholfen. Dr.Schievelförde richtete sich auf. Diesem Mann war ins Gesicht geschlagen worden – oder er war mit dem Gesicht irgendwo aufgeschlagen. Nicht irgendwo, sondern an einer scharfen Kante, die aus diesem Grund Blutspuren aufweisen musste. Sein Blick fiel auf die Stuhlkante des Platzes 12 von Reihe 3. Diese erwies sich bei näherer Betrachtung als sauber, vollkommen ohne Blutspuren – aber nicht mehr lange, denn zwei kleine, blutbefleckte Pranken mit grünen Fingernägeln umfassten sie jetzt und verschmierten sie ganz und gar. Viel Spaß bei der Spurensicherung, dachte Dr.Schievelförde. Das Gesicht, das nach den grünen Fingernägeln hinter der Stuhllehne aufgetaucht war, sagte:

»Konnten Sie was erkennen? Ich habe meine Lesebrille nicht dabei.«

»Der Tod ist etwa vor zehn Minuten eingetreten. Polytrauma, starker Blutverlust. Eine Nase fehlt mir allerdings.«

»Sie sind Kollege?«

»Dr.Schievelförde, ja. Kinderarzt aus Husum. Aber um den Tod von dem da festzustellen, kann man auch noch weniger als Kinderarzt sein.«

»Angenehm, Wallmeyer, Chefärztin vom hiesigen Klinikum. Noch weniger als Kinderarzt?«

»Tierarzt vielleicht«, sagte Dr.Schievelförde.

Oder stellvertretende Klinikleiterin, dachte Dr.Wallmeyer. Sie hätte ihrem norddeutschen Kollegen fast die besudelte Hand gegeben, wischte sie aber jetzt an ihrer Yves-Saint-Laurent-Hose ab.

»Ich hatte einen schweren Tag heute«, sagte Dr.Wallmeyer. »Operationen, Scheidung, Drogen, Karrierestau.«

»Das Übliche«, sagte der Kinderarzt, aber die Stellvertretende hatte sich schon umgedreht. Die Kante des Stuhles der Reihe 3 war jetzt mit dem Blut des Opfers verschmiert. Dr.Schievelförde wusste, dass der untersuchende Mediziner von der Spurensicherung daraus den falschen Schluss ziehen musste, dass Eugen Liebscher mit dem Kopf hier aufgeschlagen sei. Aber das ist nicht mein Problem, dachte Dr.Schievelförde, ich will durchaus nicht als – wie sagt man hier? – Gschaftlhuber gelten. Von den Rängen, von der Bühne, von überallher blitzte und blinkerte es immer häufiger aus kleinen digitalen Fotoapparaten; der Pressefotograf hatte sich mit seiner Leica sogar auf die Bühne gestellt. Die ermittelnden Beamten würden Dutzende von Fotos haben, die die wahren Abläufe zeigten, dachte der Nordfriese. Wenn er etwas sagte, würde er als Zeuge vermutlich tagelang hierbleiben müssen, während sich seine Familie in Brindisi über die Köstlichkeiten der apulischen Küche hermachte. Er beschloss, das Feld für die Beamten zu räumen, die sicherlich bald kommen würden.

»Gibt es Verletzte? Wo sind die Verletzten!«

Das knarrende Megafon gab diesen Sätzen eine hochoffizielle, amtliche Wucht, die die meisten kurz innehalten ließ. Die Saaltür war aufgestoßen worden, drei Sanitäter in grellen Warnwesten und Feuerwehrhelmen waren hereingebrochen, einer schrie nochmals ins Megafon.

»Gibt es Verletzte? Wo sind die Verletzten!«

Er rief die Sätze nochmals auf Englisch, Serbokroatisch und Französisch, und überall im Saal, auf der Galerie, im Parkett, in den Gängen gab es Hier!-Rufe. Die Sanitäter waren technisch gut ausgerüstet, schlenkernde Beatmungsbeutel, diverse Nothämmer, mobile Defibrillatoren und sogar Gasmasken hingen ihnen griffbereit am Körper. Sie schwärmten nun aus und behandelten im ganzen Saal Prellungen, blaue Flecken und Nasenbluten. Dr.Schievelförde war leider zur anderen Seite hinausgegangen, sonst hätte er den Sanitätern der Feuerwehr einen nützlichen Hinweis geben können.

Im Gang drehte er sich noch einmal um. Dabei bot sich ihm inmitten des Chaos ein seltsames Bild. In Reihe 3, auf den Plätzen 8 und 9 saßen aneinandergelehnt ein Mann und eine Frau. Sie waren beide in Ohnmacht gefallen, mit offenem Mund und geschlossenen Augen schienen sie in ihren Sitzen zu lümmeln, sie wurden aber von Kollegen bereits betreut, einer legte gerade eine duftende Kompresse auf. Nicht weit davon, in der Reihe hinter dem Toten, saßen ebenfalls ein Mann und eine Frau, die genau das gegenteilige Bild boten. Sie schienen von den Ereignissen nicht im mindesten beirrt oder gar schockiert, sie beobachteten Dr.Schievelförde interessiert, nickten ihm gar aufmunternd oder anerkennend zu. Das Verhalten dieser beiden, die so nah am Geschehen gesessen waren wie sonst niemand, hatte etwas Irres, Psychopathisches. Grinsten die beiden nicht hämisch? Flüsterten sie sich nicht gerade etwas Unverschämtes zu? Dr.Schievelförde fragte sich, was die beiden knallbunt gekleideten Gestalten, die ihn an ein Gymnasiallehrerehepaar erinnerten, mit diesem Toten zu tun hatten – und ihm wurde unwohl. Aber was sollte er tun? Hindeuten und Mörder! Mörder! schreien? Er fand, dass auch das ein Fall für die Polizei sei. Er war froh, endlich draußen im Foyer zu sein. Dort war die exekutive Staatsgewalt schon präsent, wenn auch nur in Gestalt von zwei ratlos dreinschauenden Polizisten, die Fragen in ihre Funkgeräte stellten und auf Anweisungen warteten. Dr.Schievelförde ging an ihnen vorbei, blutverschmiert wie er war, ohne dass sie ihn angehalten hätten. Dann wusch er sich in der Toilette des Konzertsaals Hände und Unterarme und kam nochmals neben der Chefärztin zu stehen, die sich ebenfalls Hände und Unterarme wusch, ganz wie im OP.

»Das hier ist die Herrentoilette«, sagte Dr.Schievelförde.

»Ich hatte einen schweren Tag«, murmelte sie. »Aber jetzt geht’s schon wesentlich besser. Wallmeyer’s disease. Hätte hübsch geklungen. Vielleicht ein andermal.«

Dr.Schievelförde ging ins Foyer. Dort bot sich ihm noch einmal ein sonderbares Bild. Eine kleine stämmige Frau stand da, stupsnasig und blond, sie trug eine grellgelbe Windjacke, unter der ein halblanges schwarzes Abendkleid hervorlugte. Als sie sich von ihm beobachtet fühlte, drehte sie sich abrupt um und ging weg. Das Letzte, was er von ihr sah, waren die strammen Waden, die die Bergbewohnerin verrieten.

Als Dr.Schievelförde ins Freie trat, wurde er von einem Sanitäter angesprochen:

»Brauchen Sie Hilfe?«

»Nein«, sagte Dr.Schievelförde matt und deutete hinter sich. »Die da drinnen brauchen Hilfe. Reihe 4, Platz 12.« Dr.Schievelförde reiste am nächsten Tag ab.

Das Grüppchen drinnen, das in einer Art vorläufiger Totenwache um den Obertürschließer stand, wusste nicht so recht, was es tun sollte, so ganz ohne den wackeren Nordfriesen und die zweite Klinikleiterin. Irgendjemand schwang sich zum Sprecher auf.

»Wir sollten noch hierbleiben und uns für die Polizei als Zeugen zur Verfügung stellen.« Das sahen alle Umstehenden auch so, viele setzten sich wieder auf ihre Plätze, die meisten schalteten ihre Mobiltelefone wieder an, die sie für das Konzert stillgelegt hatten, und telefonierten.

»Du glaubst es ned, was hier los is, der Wahnsinn is des.«

Der Saal war noch zu einem Drittel gefüllt, ein weiteres Drittel der Zuschauer stand aufgeregt draußen im Foyer herum oder ganz draußen auf dem Vorplatz. Die drei gutausgerüsteten Sanitäter der Feuerwehr irrten immer noch im Saal umher, waren der Unglücksstelle aber jetzt schon näher gekommen.

»Wir sollten vor allen Dingen nichts berühren«, rief die Dame mit der Marge-Simpson-Frisur von der Galerie herunter. Trotzdem befühlten noch einige, um ganz sicherzugehen, den Puls des Opfers. Als ein pensionierter Neurologe, der alte Dr.Kollbeck, wieder hochkam, sagte er:

»Ich spüre noch schwachen Puls. Der Mann lebt noch.«

»Nichts für ungut, Herr Kollege«, sagte Dr.Bader, »aber der Mann ist tot. Wir werden doch noch Puls fühlen können.«

»Versuchen Sie es selbst«, sagte Dr.Kollbeck.

»Unmöglich«, sagte Dr.Bader und fühlte seinerseits den Puls. »Um Himmels willen, der Mann lebt!«

Und so kam es, dass Ingo Stoffregen, der kleine, drahtige Ingo Stoffregen, der Ironman auf Freiersfüßen, der Konzertbesucher wider Willen, der Mann zur falschen Zeit am richtigen Platz – doch noch entdeckt wurde. Er war unter den schwabbeligen Massen Eugen Liebschers vollständig verborgen geblieben, lag darüber hinaus so weit unter dem Sitz, dass man auch ohne den daraufliegenden Liebscher zweimal hätte hinschauen müssen, um den kleinen Kraftprotz zu entdecken.

»Wir müssen die Leiche anheben und den Verletzten darunter herausziehen«, schlug Josef Scharrbiegel vor, ausnahmsweise einmal kein Vertreter des Heilberufes, sondern Gemeinderatsmitglied und Inhaber der gleichnamigen Bäckerei.

»Nein! Bloß nicht! Das ist doch ein Toter, den darf man nicht verändern!«, kreischte die Marge-Simpson-Imitation von der Galerie. Doch Scharrbiegel setzte sich durch, Eugen Liebscher wurde, so ehrfurchtsvoll es ging, abgelegt, Ingo Stoffregen kam in eine stabile Seitenlage. Dabei lief ihm Blut aus den Ohren.

»Ein schlechtes Zeichen«, sagte Dr.Schwamminger. Die Tatsache, dass ein zweites Opfer entdeckt worden war, sprach sich unter den verbleibenden Zuhörern im übrigen Konzertsaal schnell herum und sorgte für weiteres Entsetzen. Beim unweigerlich auftretenden Stille-Post-Effekt veränderte sich allerdings das »zweite Opfer« zu »weiteren Opfern«, irgendwann auch zu »mehreren Toten und Schwerverletzten«. Wie das Wort »infektiös« in die Runde der dramatischen Ausschmückungen und spontanen Spekulationen geriet, bleibt unklar, als das jedoch geschah, kochte die geschundene Seele der verbleibenden Zuhörerschaft noch einmal hoch, und beinah wäre wirklich eine Panik ausgebrochen, die den Abtransport der beiden Opfer gänzlich unmöglich gemacht hätte. Infektion! – Infektiös! – Hochinfektiös! Das Wort steigerte sich von selbst und breitete sich im Saal aus, als wäre es selbst die Infektion.

Aber inmitten all der spitzen Schreie, gellenden Hilferufe und plötzlichen Fluchtbewegungen kam der Künstlerin Pe Feyninger eine Idee. Sie setzte sich ans Klavier und spielte einfach an der Stelle weiter, an der sie aufgehört hatte. PIRRILIBUM PIRRILIBUM