7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

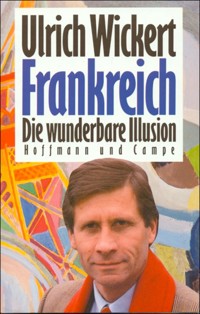

Voller Sympathie zeichnet Ulrich Wickert ein vielschichtiges und amüsantes Portrait Frankreichs und der Franzosen, in dem politische wie kulturelle Themen zur Sprache kommen. Ein Muss für alle Frankreich-Fans.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 557

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Ulrich Wickert

Frankreich

Die wunderbare Illusion

Hoffmann und Campe Verlag

Vorwort

Da es schon so viele Bücher über Frankreich gibt, habe ich lange gezögert, ein weiteres zu schreiben. Doch je länger ich als Fernsehkorrespondent in Paris lebte, desto mehr und schwierigere Fragen stellte mir mein Publikum; Fragen, die weit über jede Tagespolitik hinausgingen. ›Frankreich – die wunderbare Illusion‹ ist ein Teil der Antwort.

Die Ausgangsbasis war günstig für mich: Von 1956 an habe ich drei Jahre lang ein französisches Lycée in Meudon besucht, jenem Vorort von Paris, in dem Rabelais eine Stelle als Curé innehatte. In der Schule mußten wir den ›Cid‹ von Corneille zu drei Vierteln auswendig lernen; das war wichtiger als Mathematik, die mich beim Abitur in der Bundesrepublik quälte. Aufgrund meiner Frankreichkenntnisse schickte mich der WDR ab 1969 zu jeder Präsidentschaftswahl nach Paris, bis ich 1978 als Korrespondent an das Frankreichstudio der ARD versetzt wurde. Nach der Wahl Mitterrands 1981 übernahm ich für kurze Zeit das ARD-Studio in New York, um schon zweieinhalb Jahre später, 1984, zum Leiter des Frankreichstudios der ARD berufen zu werden.

Welche Rolle die französische Sprache in Gesellschaft und Politik spielt, wird häufig verkannt: Sie bestimmt Autoritätsstrukturen. So wird denn auch das Gespräch mit jeder Art von Franzosen zu einem wichtigen Element des Buches. In ein persönliches Beispiel kann sich der Leser leichter hineinversetzen, und daraus erfährt man Originelles, das selbst die Franzosen noch nicht gelesen haben, etwa wie ein Berater des Staatspräsidenten Büros besetzen muß, um überhaupt arbeiten zu können. In der Unterhaltung mit dem Käsehändler Roland im 7. Arrondissement, dem Staatspräsidenten Mitterrand im Elysée-Palast oder seinem Vorgänger Giscard, dem Seidenfabrikanten Brochier in Lyon oder seinem Konkurrenten Roze in Tours, dem Bauern François Veyrier auf der Hochebene des Larzac oder mit Jacques Hindermeyer, dem Nachfahren eines Erstürmers der Bastille, lernte ich Persönliches kennen, das ich in einen größeren Zusammenhang stelle und analysiere. Als Beispiel dafür mag das Kapitel ›Leiden an der Revolution‹ dienen. Aber ich gehe immer von der Prämisse aus, daß es den Franzosen noch weniger gibt als den Engländer, den Italiener oder gar den Deutschen.

In einigen Kapiteln versuche ich deshalb ganz bewußt, bestehende Vorstellungen zu korrigieren. Paris, so glaubt man, beherrsche Frankreich. Daß aber umgekehrt die Provinz einen erheblichen Einfluß auf die Hauptstadt ausübt, bleibt im allgemeinen verborgen: In der ›Überlandzentrale‹ erlebt der Leser plötzlich Franzosen, die sich in Paris ›im Exil‹ befinden.

Auch die Politik nimmt in diesem Buch einen gewissen Raum ein. Ich beschränke mich jedoch auf das eher Grundsätzliche und vernachlässige die Tagespolitik: Da wird untersucht, wo die ›führende Klasse‹ herkommt, wie die Elite geschult wird, welches die Rollen der Bourgeoisie, des Proletariats, der extremen Parteien sind, besonders aber wie das Phantombild eines französischen Staatspräsidenten aussieht – und wie die beiden großen politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit, Charles de Gaulle und François Mitterrand, eingeschätzt werden. Und schließlich, weil das Buch auch seine ironischen und kritischen Seiten hat, konnte ich natürlich nicht an der Frage vorbeigehen, ob der französische Präsident etwa ein König ohne Krone sei.

Paris, im Juni 1989 Ulrich Wickert

Frankreich ist eine Idee

Den Rhythmus erahnen

Als die Franzosen sich darauf vorbereiteten, den zweihundertsten Geburtstag ihrer Revolution zu feiern, fragten sie sich plötzlich, ob ihr Staatspräsident nicht wieder ein Monarch sei und hofhalte. Das druckten einige Journale in Paris; und im Ausland, wo Perücke und Robe von Ludwig XIV. einem Zeichner immer noch als einfachste Mittel erscheinen, einen Politiker unverkennbar als Franzosen zu karikieren, dort griff man das Thema willig auf. 1989 traf es François Mitterrand, so wie vor ihm Valéry Giscard d’Estaing, Georges Pompidou und Charles de Gaulle mit gepudertem Allonge-Haarteil als ›Louis‹ dargestellt zu werden. Allerdings hatte Mitterrand das Glück, erst nach sieben Jahren Amtszeit und einer gloriosen Wiederwahl mit der Königskrone gezeichnet zu werden, und das Volk ging darob auch nicht auf die Barrikaden. Denn wen immer die Franzosen zum Präsidenten ihrer Republik wählen, bescheiden wird er nie wirken: Allein sein Amtssitz, das Palais de l’Elysée, ist so prächtig, daß jeder Hausherr darin wie ein König erscheint.

Ob es dort ›wie bei Hofe‹ zugeht, werden wir später sehen.

Daß es zumindest 1981, als François Mitterrand sein Amt antrat, nicht so anfing, erzählt die kleine Anekdote von Jean-Michel Gaillard, der noch nie auf dem rechten Ufer der Seine gewesen war – aus intellektuellem Snobismus, behaupte ich, er dagegen erklärt, dort habe er eben noch nie etwas zu suchen gehabt. Nun gut, auf jeden Fall wußte er nicht, wo der Elysée-Palast liegt. La rive gauche, das linke Ufer, ist das selbsterwählte Ghetto der Pariser, von Verlegern, Professoren, Autoren – also der französischen Intelligentsia. Auf das rechte, wo im seizième oder im huitième, im 16. oder 8. Arrondissement, im Faubourg Saint-Honoré mit Cartier und Hermès, mit Dior und Yves St. Laurent, mit Maxim’s und Taillevent nur Geld protzt und regiert, schauen die Intellektuellen mißbilligend herab. Dort aber liegt der Sitz des Staatspräsidenten: an der Prachteinkaufsstraße Faubourg Saint-Honoré.

Als nun der Absolvent der Eliteschule ENA, Jean-Michel Gaillard, im Juni 1981, während er im Quai d’Orsay, dem französischen Außenamt, arbeitet, aus dem Elysée den Anruf erhält, ob er nicht in den Stab des einen Monat zuvor gewählten Staatspräsidenten Mitterrand eintreten wolle, weiß er erst einmal nicht, wohin er sich begeben soll. Nun gut, er findet den Elysée-Palast, nimmt das Angebot an und tritt eines Morgens in den Dienst des Präsidenten als einer seiner Berater.

Praktisch ist das leichter gesagt als getan. Gaillard weiß zwar, daß er dem Chef der außenpolitischen Abteilung, Hubert Védrine, unterstellt ist, doch weder sein Chef noch sonst jemand kann ihm ein Büro anweisen, geschweige denn eine Sekretärin. So irrt Gaillard durch die Gänge des Elysée-Palastes, schaut in verschiedene Büros, bis er ein leeres findet, erkundigt sich bei der Sekretärin, wo der Sesselinhaber sei, und besetzt – da dieser sich gerade auf Dienstreise befindet – solange seinen Schreibtisch. Im Juli sind viele unterwegs oder in Urlaub. Im August hat er erst recht keine Probleme. Im September wird es schwieriger. Im Oktober hat er immer noch kein Büro, aber inzwischen große Übung, einen neuen Schreibtisch zu ergattern. Gaillards Klagen bei der Elysée-Verwaltung werden stets mit der lakonischen Antwort bedacht: »Débrouillez-vous vous-même!« (»Fummeln Sie sich selbst durch!«)

Nur der Zufall macht ihn schließlich seßhaft: Als sein Chef Védrine den Staatspräsidenten auf einer Reise begleitet und Gaillard deshalb zu Védrines Sesselbesetzer wird, klingelt eines der Spezialtelephone auf Védrines antikem Schreibtisch. Jean-Michel Gaillard hebt den Hörer ab, am anderen Ende meldet sich der Generalsekretär des Elysée, Pierre Bérégovoy. Der zeigt sich zuerst erstaunt, Gaillard statt Védrine an der Strippe zu haben, bittet ihn aber sofort zu sich, da ihm ein englischer Besucher gegenübersitzt, der kein Französisch kann, während Bérégovoy des Englischen nicht mächtig ist. So muß denn der Präsidentenberater Gaillard eilig in das große Büro des allerhöchsten Präsidentenberaters, um den Dolmetscher zu spielen, was ihm nebenbei die Gelegenheit gibt, sein Büroproblem vorzutragen, und er wird in einem Nebengebäude untergebracht.

Gaillard erhält auch eine Sekretärin, die aber hat weder Übung im Maschineschreiben, noch ist sie in Orthographie bewandert. Angeblich hat sie ihre Berufsausbildung abgeschlossen, aber bisher noch nie gearbeitet. Mit großer Geduld bringt Gaillard, der ein ungewöhnlich ruhiger und liebenswürdiger Mensch ist und früher Geschichte an der Universität unterrichtet hat, der jungen Dame das Notwendige bei. Aber die Suche nach einem standesgemäßen Büro gibt er unterdessen nicht auf.

Da ist eines Tages ein anderer Berater des Präsidenten, Gérard Renon – sieben Jahre später wird er Minister sein –, in ein politisches Malheur verwickelt. Renon sitzt aber in einem schönen Büro direkt neben Gaillards Chef Védrine. Schon eilt Gaillard zu Renon, den er gut kennt, erklärt ihm: »Ich fürchte ja, daß deine Tage im Elysée gezählt sind. Sag mir als erstem Bescheid, wenn du gehen mußt, damit ich dein Büro bekomme.«

Renon hält Wort, und Gaillard zieht in das Büro mit antikem Schreibtisch, mit einer schönen goldenen Kaminuhr, die in eine Büste Heinrichs IV. hineingearbeitet ist, und mit einer eleganten grau-weiß gestreiften Markise vor dem Fenster, das ihm den schönsten Blick über den Hof auf das Portal des Elysée-Palastes gewährt.

»Débrouillez-vous! Deshalb klappt in Frankreich nichts! Du bist viel zu milde mit den Franzosen. Wäre so was in Deutschland, in Amerika, irgendwo anders möglich?« ärgert sich, als ich mich über die Büroszene im Elysée amüsiere, unser Freund Philippe Lefèvre, der nie ein gutes Haar an seinen Landsleuten läßt, Frankreich dennoch über alles liebt und woanders nicht leben könnte.

»Wegen des ›débrouillez-vous‹«, antworte ich ihm, »klappt hier vieles eher als anderswo!« Aber auch das stellt Philippe wie so manches in seinem Land in Frage.

Außenspiegel fürs Eigenleben

Ja, die Franzosen zweifeln nicht selten; sie zweifeln jedoch nicht an ihrer Identität, sondern eher daran, ob ihr Wesen von außen ›falsch‹ eingeschätzt werden könnte. »Die Ausländer urteilen über uns: ›Die Franzosen sind größenwahnsinnig.‹« Diese Schlagzeile druckte das Wochenmagazin ›Le Point‹ (N° 831) im August 1988 auf sein Titelblatt über eine Zeichnung, die einen Reiter mit Baskenmütze darstellte, der den Eiffelturm wie Don Quichottes Lanze anlegte. Die mehr als sechsseitige, ›breitgefächerte‹ Untersuchung förderte nur alte Klischees zutage.

Die Briten zeigen sich besonders bösartig. Die Zeitung ›Independent‹ wird mit dem Satz zitiert: »Die Pariser werden erst dann aufhören, pöbelhaft zu sein, wenn Schweine fliegen lernen.« Die Franzosen seien, wenn sie nach England kämen, laut, würden nicht aufhören, über das Essen zu meckern, und immer falsch parken. Die Italiener dagegen erscheinen eher selbstkritisch: »Die Franzosen sind schlechtgelaunte Italiener.« Die Belgier, die den Franzosen als dümmliche Witzfiguren dienen – so ähnlich wie die Polen den Amerikanern oder die Ostfriesen den Westdeutschen –, antworten darauf: Dies seien die einzigen Histörchen, die die Franzosen fähig wären zu verstehen; sie hielten sich immer für etwas Besseres, seien Chauvinisten, Meckerer und arrogant, sofort bereit, Mitterrand herbeizurufen, wenn ein belgischer Zöllner einen Koffer öffne. »Aber welche Lebensart!«

Die Skandinavier werden nur lobend zitiert: »Ah! Die kleinen Frauen von Paris – dieser so französische Charme von Catherine Deneuve.« Und von weiblicher Seite: »Was sind die Franzosen galant!« Und die Deutschen? Die könnten nur auf französisch vom ›Savoir-vivre‹ sprechen. Aber, ach nein, sehr sauber seien die Franzosen nicht, hielten sich fälschlicherweise immer noch für die ›grande nation‹, obwohl sie längst eine Mittelmacht seien. Aber welche Auswahl an Delikatessen! Sprechen die Deutschen nicht von ›Leben wie Gott in Frankreich‹?

In der Bundesrepublik, den USA oder Japan wäre solch ein Blick von außen ins Eigenleben mit einer teueren Umfrage abgeschlossen worden, um festzustellen: Wie beliebt sind wir? Während diese stets an sich zweifelnden Länder nach der Bestätigung suchen, daß sie natürlich geliebt werden, ist dies für Franzosen unwichtig – und deshalb gibt sich die Titelgeschichte von ›Le Point‹ auch mit Klischees über Frankreich zufrieden. Die Leser werden darüber, wie die andern über sie denken, schmunzeln. Etwas Positives bleibt immer hängen, und die Klischees, was der Ausländer nicht bemerkt, gelten nur einer Fassade!

Dem Fremden unterläuft der Fehler, Frankreich mit den Franzosen zu verwechseln. Sie, die Franzosen, sind aber nur ein Mittel zum Zweck, Frankreich dagegen ist eine Idee ›an sich‹! »Frankreich ist eine Absicht, das heißt ein Werk, für dessen Schönheit keine Mühe gescheut werden darf«, schrieb letzthin ein Mitglied der Académie française, der Literat Jean Dutourd, nachdem in der Fünften Republik dreißig Jahre ins Land gegangen waren.

Sie scheinen die Mühe aber manchmal eben doch zu scheuen. Hätte sich Charles de Gaulle sonst zu dem Satz hinreißen lassen, den er seinem Schwiegersohn Alain de Boissieu sagte: »Die Franzosen sind Kälber, und man muß sie stoßen, sie um etwas herum vereinen: um eine gewisse Idee von Frankreich.« Denn, »ohne Frankreich, ohne dessen Anciennität, ohne seinen Ruhm – was wären sie, die Franzosen?« fragt Jean Dutourd. »Ein Völkerstamm unter anderen, ein Gemenge von Einzelgängern, eher weniger sympathisch als die Italiener, weniger diszipliniert als die Deutschen, mit weniger Bürgertugenden als die Engländer, weniger gewitzt als die Amerikaner …« (Le Point, N° 833, 5. 9. 1988, S. 50) Die ›Idee‹ verleitet die Franzosen manchmal, sich über andere erhaben zu fühlen, weil sie sich gern über ihr ›wunderbares‹ Land, dessen heutige Stärke und Größe Illusionen machen.

Die Idee, die Frankreich verkörpert, wurde sogar einmal ausgetauscht – durch die Revolution. Und darunter leidet der Patient immer noch. Während der Monarchie hatte Gott eine besondere Absicht mit Frankreich, das sich als Erbe Roms und Athens versteht. »Frankreich existierte nur als älteste Tochter der Kirche«, definiert René Rémond, Doyen der französischen Politologie, diese ausgetauschte Idee. Da Gott für Frankreich eine besondere Aufgabe vorgesehen habe, sei Frankreich nur dann Frankreich, so es Gottes Plan treu bleibe (Projet, N° 213, Sep./Okt. 1988, S. 164). Mit der Revolution habe Frankreich jedoch seinen göttlichen Auftrag verneint, ohne darauf zu verzichten, ›Idee zu sein‹. Man ersetzte Gott durch ein laizistisches ›Höchstes Wesen‹, erklärte die Revolution zur universellen Botschaft und deren Kind, die Republik, zur Idee.

Im Wechsel der ›Idee‹ liegen zweihundert Jahre und – wohl auch noch länger – innenpolitische und außenpolitische Sprengsätze: Bis heute leidet ein Teil der Franzosen unter dem Verlust der alten Idee. Aber auch Preußen verstand sich als ›Idee‹.

Und ein Blick hinter die Fassade

Charme und Aggressivität, Diskretion und Courtoisie dienen im täglichen Umgang dazu, eine Fassade aufzurichten, um Fremde irrezuleiten, eine Fassade, die manch wunderbare Illusion erweckt. Weil es in Frankreich nicht ungewöhnlich ist, daß manche Eheleute gewisser Schichten auch heute noch ›Sie‹ zueinander sagen, sogar Kinder ihre Eltern siezen, hält man Franzosen für formell. Hinter der Fassade aber duzt man sich in Frankreich mehr als anderswo. Der ehemalige Premierminister Jacques Chirac, Bürgermeister von Paris, siezt zwar seine Frau, die vom Adel abstammt, er ist jedoch dafür bekannt, bei seinen Mitarbeitern und politischen Freunden schnell zum ›Du‹ überzugehen.

Das tutoiement, das Duzen, als Folge der von der Revolution verkündeten Brüderlichkeit, ist dafür nur eine magere Erklärung. Nein, es duzt sich, wer zur Zunft, wer zur verschworenen Gemeinschaft gehört. Verschworene Gemeinschaften sind soziologische Gruppen, bei denen sich die Mitglieder mit dem Ziel der Zunft besonders stark identifizieren – etwa durch den Beruf. Journalisten unter sich duzen sich sofort. Mir ist es häufig passiert, daß ein französischer Assistent, der für einen Tag als freier Mitarbeiter unser Kamerateam verstärkte und den ich noch nie gesehen hatte, mich sofort duzte, während die deutschen Mitarbeiter beim ›Sie‹ blieben. In Frankreich duzt man sich leicht; im Büro, in den Ministerien, in den Verwaltungen ist dies gang und gäbe – und auch im Betrieb nicht ungewöhnlich. Es bestehen sogar Grundsätze: Wer die Ecole Polytechnique, die ENA oder das Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale besucht hat, duzt nicht nur seine Klasse, sondern alle anderen Jahrgänge auch – denn man gehört dem Clan an!

Sie können bei einem offiziellen Essen den ganzen Abend neben einer charmanten, äußerst intelligenten Person sitzen, ohne auch nur irgend etwas über sie – und sei es auch nur eine dezidierte Meinung – zu erfahren. Es gehört zum Fassadenleben, daß man sein eigenes Ich, seine Meinung, seinen Beruf, besonders seine finanzielle Position kaschiert. Wie häufig habe ich bei Diskussionen erlebt, daß jeder sich hinter der Formel versteckte: »Wenn ich der und der wäre, würde ich so und so argumentieren.« In sich waren die Argumente immer logisch, mit viel Wissen versehen und vielleicht sogar pfiffig dargeboten, aber der Gedankenaustausch wurde zum ›l’art pour l’art‹, weil jeder nur zum besten gab, was er als Ansicht anderer deklarierte. Sind Sie aber am nächsten Tag mit derselben Person bei einem gemeinsamen Duzfreund eingeladen – schon werden Sie als Mitglied des Clans erkannt und aufgenommen.

Als Ausnahme von dieser Regel zeigt man in Paris auf François Mitterrand, der angeblich nicht mehr als ein Dutzend Freunde duze, und zwar nur Freunde aus der Jugendzeit, wie den General Pierre de Bénouville, oder aus der Résistance, wie den Gaullisten Jacques Chaban-Delmas. Mitterrands älterer Bruder Robert, der eng mit ihm verbunden ist, schildert François als schon in der Kindheit besonnenen und in sich zurückgezogenen Jungen: »François organisierte sein Leben gelassen, ohne Lärm zu machen, aber wenn er herausgefordert wurde, in irgendeinem Spiel oder Wettbewerb, hob er den Handschuh auf und strengte sich, ohne seine Ruhe aufzugeben, bis zum Ende an, um die Partie zu gewinnen.« (Frère de quelqu’un, Paris 1988, S. 35) Als Mitterrand, damals Parteichef der Sozialisten, im Juni 1972 den kommunistischen Parteiführer Georges Marchais in das Programme Commun der Vereinten Linken hineingezwungen hatte, soll Marchais ihm angeboten haben: »Wir können uns doch jetzt duzen!« – »Wenn Sie wollen«, habe Mitterrand kühl geantwortet, und damit war diese Frage für immer geklärt.

Auch die Aggressivität, der man in Paris allerorts täglich begegnet, dient als Schutzschild. In dem kleinen Laden in der Rue du Bac, in dem ich seit Jahren meine Visitenkarten drucken lasse, wollte ich Nachschub bestellen, aber die Inhaberin fand die Druckplatte nicht, behauptete, sie mir mitgegeben zu haben, und wurde immer kratzbürstiger. Ich schaute bei mir zu Hause und im Büro nach, fand sie aber nicht. Am nächsten Tag ging ich wieder ins Geschäft, hatte noch nicht gegrüßt oder gar die Tür hinter mir geschlossen, da keifte die Frau: »Was wollen Sie denn, ich habe …« Ich blieb dabei, erklärte noch einmal … Sie schaute noch einmal nach, fand die Druckplatte, die nur verlegt worden war, und wir schieden fast als Freunde.

Zu behaupten, dies sei nun das Verhalten eines Durchschnittsfranzosen, wäre allerdings falsch. Der existiert nicht. Ist der Pariser in ganz Frankreich wegen seiner Ruppigkeit verschrien, was falsch ist – ich selbst habe dort viele äußerst liebenswürdige französische Bekannte –, so begegnet man auf dem Land Franzosen von einer großen Warmherzigkeit und Freundlichkeit. Allgemeine Urteile über die Bewohner des Hexagons – so nennen sie ihr Land, da Frankreich geographisch einem Sechseck ähnelt – sind nicht erlaubt, sagt man, es gibt statt des durchschnittlichen nur den ›statistischen‹ Franzosen her.

Oder die Diskretion! Sie dient dazu, das Zusammenleben konfliktfreier zu gestalten. Und tatsächlich ist der diskrete Umgang miteinander eines der angenehmsten Wesensmerkmale der Franzosen, vorausgesetzt, man hält die Spielregeln ein. Ein Franzose würde selten versuchen, jemanden zu überzeugen, gar zu überreden oder für ihn zu entscheiden, wie das in Deutschland mal mehr, mal weniger grob immer wieder vorkommt. Zum täglichen Leben gehören außerordentlich viele Gespräche, was den Alltag sehr viel menschlicher macht, als er in Deutschland ist.

Franzosen arbeiten im Durchschnitt mehr Stunden in der Woche als die Deutschen, doch produzieren sie in dieser Zeit weniger: Sie müssen ja miteinander reden, und zwar nicht nur die Arbeiter untereinander, auch die Arbeiter mit den Chefs. Kunden reden in den Geschäften lange mit dem Patron, und kaum einer nimmt es übel, wenn er deshalb warten muß. Man schwatzt mit den Kellnern im Bistro … Kurzum, man schwatzt.

Die nun folgenden Kapitel werden sich mit den wunderbaren Illusionen beschäftigen und einen Blick hinter Frankreichs Fassadenkunst ermöglichen, ohne daß damit endgültig und für alle Zeiten geklärt wäre, was die Franzosen unter Frankreich verstehen und was sie selbst – als Mittel zum Zweck – darstellen. Da müßte man schon Kant heißen, um auch in diesem Fall zu begründen, warum das Absolute nicht nachzuweisen ist. Ideen kann man eben nur erahnen.

Paris, der Nabel der Welt

Trotz Revolution und Gleichheit

Am Verkehr erkenne ich, daß es Mittwoch ist. Da Paris eine Stadt für Fußgänger ist – selbst der weiteste Weg wird zur anregenden Promenade –, tragen mich Schusters Rappen in der Frühe von der Wohnung zum Büro. Der Weg führt mich über den Pont Alexandre III, zwischen Grand und Petit Palais hindurch zu den Champs-Elysées. Wenn ich, in Gedanken versunken, etwa auf der Höhe der Seine bin, beginnt der Lärm, und mir fällt ein: Es ist wieder Mittwoch. Dann heulen die dunkelgrauen Renaults mit Blaulicht an mir vorbei, rasen bei Rot über die Ampeln, machen furchterweckenden Lärm, und durch das verdunkelte Glas erkennt man kaum die Hinterköpfe der Insassen. Obwohl die Strecke meist fast leer ist, stellen sich die Chauffeure an, als gelte es, Menschenleben zu retten, dabei fahren sie nur ihre Minister zur Kabinettssitzung ins Palais de l’Elysée.

Jede Stadt erzeugt ihre Geräusche. In New York oder Washington hört man mehrmals am Tag sein eigenes Wort nicht mehr, wenn Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen mit ihren jeweils verschiedenen Sirenen und Lichterbäumen durch die Straßen jaulen. Minister steuern dort ihre Wagen freilich selber. In Paris fühlt sich nur wichtig, wer mit ›Funzel und Getöse‹ vorfährt. Manche Minister sehen sich erst dadurch bestätigt.

Ein deutscher Politiker erzählte mir, er sei mit Jack Lang, als der 1986 nicht mehr Kulturminister war, in dessen Kleinwagen durch die Stadt gefahren, doch plötzlich habe Lang unter dem Armaturenbrett ein Blaulicht hervorgezogen, es auf das Dach gesetzt und seine Sirene angeschaltet, um schneller, wenn auch verkehrswidrig, voranzukommen. Weil man Minister ist oder war, darf man sich das herausnehmen. Auch die Polizei oder die großen häßlichen Kastenwagen der Sicherheitsspezialtruppe CRS mißbrauchen die Sirene. Kein Wunder also, wenn der normale Autofahrer sich – auch ohne Blaulicht – ähnlich verhält!

Im Januar 1986 verkündete die Polizei in einer großen Kampagne, daß man bei Rot nicht mehr über die Ampel fahren dürfe. Kein Mensch hat sich davon beeindrucken lassen. Einige Monate lang standen Polizisten hinter Bäumen und Hausecken und schnappten sich Verkehrssünder, bis die Aktion einschlief und der alte Schlendrian wieder seinen Lauf nahm. Im Sommer war ich mit dem Rad unterwegs und fuhr bei Rot über eine Kreuzung, da alle, die motorisierte oder pedalgetriebene Zweiräder benutzen, stillschweigend darin übereingekommen sind, daß Verkehrszeichen für sie nicht gelten. Ich mißachtete die rote Ampel, obwohl auf der anderen Straßenseite ein Polizist stand, an dem ich vorbeifuhr. Er hielt mich nicht an. Er sagte nur laut und vernehmlich: »Rot gilt für alle.« Ich fand das schon ein starkes Stück von ihm.

Paris mag die schönste Metropole der Welt sein, das aber bedeutet der Spruch ›Paris ist eine Messe wert‹ nicht. Dieser Satz war ein politisches Bekenntnis. Heinrich IV. soll es formuliert haben, weil er – mal wieder zum protestantischen Glauben zurückgekehrt – mit seiner Armee vor den Toren der Stadt lag und wußte, daß er die Hauptstadt und damit die Königskrone nur gewinnen könne, wenn er endgültig zum Katholizismus überträte. Also ging er – weil die Macht es ihm wert war – zur Messe, bekam so Paris in die Hand und damit, was damals Frankreich war. Den Rest eroberte er anschließend. Heinrich IV. wurde einer der wichtigsten Könige der französischen Geschichte. Dennoch hat er die Kapitale weniger geprägt als sein Enkel, der Sonnenkönig.

Schon wegen der Bauten und der damit verflochtenen Geschichte wird Paris immer als Stadt der französischen Könige angesehen werden, doch das Innenleben hat sich seit den letzten großen literarischen Schilderungen wesentlich verändert: Es ist vorübergehend langweiliger geworden. Marcel Prousts aristokratische und großbürgerliche Welt hat ihren Glanz verloren, aber auch die von Emile Zola und Victor Hugo beschriebene proletarische Not ist zum Glück anderen Umständen gewichen. Ende des 20. Jahrhunderts wirkt Paris wie ein alter Ballsaal, der nach einem rauschenden Fest aufgeräumt wird, obwohl der nächste Abend noch nicht gebucht ist.

Den Reichen verführt Paris leichter als jede andere Metropole der Welt: Die Stadt ist sicher und sauber, die Wohngegenden sind angenehm, die Geschäfte fließen vor Luxus über, verläßliche Domestiken stehen bereit; Kultur und Küche reizen dazu, die Zeit sinnlos oder sinnvoll totzuschlagen. Die meisten Millionäre Europas leben in Paris, sie mögen aus Südamerika, aus dem Nahen Osten, aus den USA oder Asien kommen. Vor Nachtkabaretts, vor Lido, Crazy Horse oder Moulin Rouge stauen sich die Busse mit japanischen oder deutschen Touristen. Ein Pariser läßt sich dort nicht blicken. Drei-Sterne-Lokale sind mittags und abends ausgebucht, beschränken (so sie besonders vornehm sind) den Anteil an Ausländern jedoch auf ein Drittel der Tische. Manche Maîtres d’hôtel stecken Gäste mit Akzent gleich in einen Nebenraum. Diese Nachfahren von Krösus fallen auf, mit Rolls-Royce oder Design-Mercedes. Dagegen gibt sich der französische Reiche auch in Paris außerhalb seiner vier Wände nicht zu erkennen. Schunkeln dunkle Riesenlimousinen durch New York, schweben schwarze Daimler mit so hoher Decke, daß man einen Hut aufbehalten kann, durch die Londoner City, so verwundert es, in Paris kaum Privatwagen mit Chauffeur zu sehen.

Monsieur X. treffe ich manchmal am Morgen, wenn ich in den Tuilerien einen Dauerlauf mache, während er schon früh zu Fuß ins Büro geht, und wir grüßen uns. In seiner Wohnung habe ich eine kleine Kunstsammlung gesehen, die andeutete, daß er wohlhabend ist, was das Huhn zum Abendessen nicht verriet. Letzthin las ich in der Zeitung, daß er dreihundert Millionen Francs schwer und einer der zweihundert reichsten Männer Frankreichs sei. Aber einen Chauffeur zu beschäftigen hielte er für Aufschneiderei – und vielleicht auch für Verschwendung.

Dem Adel hat die Revolution den Gedanken ausgetrieben, ihm gehöre Paris, aber es hat ein paar Republiken gedauert – siehe Proust –, bis sich diese bittere Wahrheit auch materiell durchsetzte. Noch gehören alten Familien des Adels einige der schönsten Wohnungen in Saint-Germain, doch in den besten Palais der Stadt sitzen jetzt die Beamten und Amtmänner, weil es Ministerien oder Botschaftsresidenzen sind: wie das Palais de Beauharnais, schönste Empire-Residenz von Paris und Sitz des bundesdeutschen Botschafters, das Hôtel de Boisgelin, wo der italienische Botschafter für einen symbolischen Franc untergekommen ist, oder das Grand Hôtel d’Estrées, wo sich einst Zar Nikolaus II. einquartierte und heute der sowjetische Botschafter empfängt, nur ein paar Schritte entfernt vom Hôtel de Chanac de Pompadour, das sich seit fünfzig Jahren in der Hand des Schweizer Botschafters befindet.

Wenn ihnen Paris auch nicht mehr gehört, so bestimmen die ›von und zu‹ doch immer noch gemeinsam mit dem Großbürgertum, was in Paris, ja in Frankreich guter Ton ist. Sie zwängen ihre Kinder in sogenannte ›Rallies‹, das sind höchst konservative Zusammenkünfte, wo nur zugelassen wird, wer Stallgeruch hat. Da lernen sie entweder von einem der Älteren oder gar ›chez Barraduc‹ tanzen, sich zu benehmen und, obwohl noch nicht volljährig, schon wie Sechzigjährige anzuziehen. Bcbg (bon chic bon genre) nannte man sie, jetzt heißen sie ›nap‹ (Neuilly Auteuil Passy) nach den teuren Gegenden, in denen ihre Väter die Wohnungen gekauft haben. Von klein auf werden Töchter und Söhne erzogen, sich in mondänen Kreisen wohl zu fühlen und erst recht sich benehmen zu können.

Erstaunlicherweise kommt der Fremde dennoch nicht zu dem Urteil, daß die Franzosen höfliche Menschen seien. Im Gegenteil! Die Höflichsten des westlichen Kulturkreises bleiben die Amerikaner. Trotzdem: In Frankreich herrscht ganz im Gegensatz zur Bundesrepublik noch eine Klasse, die für die gesamte Gesellschaft den Ton angibt. Und im Gegensatz zu manchen deutschen Kreisen in München, Düsseldorf oder anderswo wäre die dort weitgehend von Geld und Protz bestimmte gesellschaftliche Aufschneiderei Grund zum sofortigen Ausschluß aus eben diesen Kreisen.

Ungeachtet der Entwicklung seit 1789 ist es immer noch vornehm, einen adligen Namen zu tragen, den sich manch ein Bürgerlicher wagemutig selbst verleiht. Valéry Giscard d’Estaings Vorfahr, der äußerst bürgerlich nur Giscard hieß, aber zu Geld gekommen war, hat die Selbsterhebung in den Adelsstand wenigstens noch auf amtlichem Wege durchgesetzt, aber andere legen sich den Adelstitel noch heute je nach gesellschaftlichem Bedürfnis zu. Da es in Frankreich keinen ›Gotha‹ wie in der Bundesrepublik gibt, in dem adlige Herkunft streng festgeschrieben wird, macht man sich in Paris über viele fragwürdige adlige Namen ungehemmt lustig. Die Sucht des Bourgeois, ein wenig Gentilhomme zu sein, haben weder die Ironie Molières noch die Revolution schmälern können.

Stil statt Fakten

Paris scheint von den westlichen Metropolen die Stadt zu sein, in der die Presse die geringste Rolle spielt, was schon aus der sozialen Stellung der Journalisten zu erkennen ist, die auf der Werteskala weit unten stehen und im Vergleich zu ihren angelsächsischen, aber auch deutschen Kollegen sehr viel schlechter bezahlt werden – ein paar Fernsehstars ausgenommen. Zwar liest man gern manch hervorragende Feder; wenn Jean-Marie Colombani in ›Le Monde‹, Serge July in ›Libération‹, Jean Daniel im ›Nouvel Observateur‹ oder Jean-Marcel Bouguereau und Jean-François Kahn in ›L’Evénement du Jeudi‹ eine politische Analyse vorlegen, weiß man sich beim dîner en ville zu unterhalten. Da die Stärke des französischen Journalismus Stil und Interpretation, nicht aber kritische Darlegung von Fakten ist, bereitet sie den Politikern wenig Kopfschmerzen.

Nirgendwo beherrscht man die Kunst, Information als Gunst zu gewähren, besser als in den Hôtels und Palais der Ministerien. Öffentlich angekündigte Pressekonferenzen sind selten. So der Journalist genehm ist, bekommt er eine Einladung. Mit Informationen sparsam umzugehen ist eine sehr französische Eigenschaft. In Ministerien hält der Vorgesetzte zurück, was sein Untergebener nicht unbedingt wissen muß. Freunde, selbst die Familie ›belästigt‹ man nicht mit Informationen über eigenes Ungemach. Man nennt das eben Diskretion.

Manchmal benötigt man Journalisten auch als Staffage: Eines Tages rief mich eine Mitarbeiterin von Premierminister Jacques Chirac an, erklärte, der Regierungschef werde um halb eins eine wichtige Erklärung zum Thema Europa vor einer deutsch-französischen Jugendgruppe abgeben. Ob ich mit dem Kamerateam filmen wolle. Solche freundlichen Angebote sind äußerst selten, also nahm ich an. Bei unseren Vorbereitungen in einem Salon des Hôtel de Matignon fiel mir zwar auf, daß kaum andere Journalisten anwesend waren, aber man glaubt in Paris ja gern an eine besondere Gunst, die einen getroffen habe. Die Jugendgruppen stellen sich auf, der Premier erscheint gehetzt zwanzig Minuten zu spät, stürzt durch die Tür, sagt: »Ah, was haben wir denn hier, was soll ich tun?« Ein Berater schlägt eine kurze Ansprache vor. »Ah gut …« Chirac gibt einige Minuten Gemeinplätze von sich und verschwindet wieder.

Das nächste Mal werde ich wieder hingehen, Chirac könnte ja tatsächlich etwas Bedeutendes sagen. Aber an Gunst glaube ich nicht mehr. Er brauchte Staffage, damit er wichtig erschien.

Informationen und Zugang zu Politikern erhält man nicht über Pressereferenten, sondern man muß das System der tuyaux benutzen, das System der kommunizierenden Röhren. Eines Tages benötigte ich ein Interview mit Außenminister Roland Dumas, weshalb ich meinen Duzfreund Jacques Rummelhardt, Sprecher im Quai d’Orsay, anrief und ihm die Bitte vortrug. Am späten Nachmittag kam die Absage. Dann wählte ich die Nummer von Robert Boulay, der zwar im Quai d’Orsay keine offizielle Funktion hat, aber ein enger persönlicher Vertrauter von Dumas ist. Eine halbe Stunde später hatte ich den Termin für das Interview. Als ich Jacques am selben Abend beim gemeinsamen Dîner davon erzählte, zuckte er nur mit den Schultern und meinte: »So ist das eben hier.«

Die französische Journalistik, so Heinrich von Kleist 1810, werde nach eigenen Grundsätzen abgefaßt, sie sei »die Kunst, das Volk glauben zu machen, was die Regierung für gut findet« (zit. nach: Egon Erwin Kisch [Hrsg.], Klassischer Journalismus, Berlin/Weimar 1982, S. 77). Wohlgefallen verbreiten will er sicher, der französische Journalismus, und auch auf ihn trifft zu, was mein selbstkritischer Freund Philippe für eine schreckliche französische Eigenschaft hält: die Sucht des nombrilisme. Nombril, so heißt der Nabel, und in Paris hält man Paris für den Nabel der Welt.

Über aller Berichterstattung steht der gallische Hahn. Monsieur Bouvier, unser Metzger in der Rue de Varenne, meint allerdings, der Hahn sei nur deshalb Wappentier Frankreichs, weil er das einzige Tier sei, das mit den Füßen auf einem Haufen Mist steht und trotzdem noch angeberisch kräht. Weil Frankreich sportlich wenig Spitzenleistung vorzuweisen hat, wirken die Nachrichten über die Olympiade stets grotesk. Da wird gemeldet, wer siebter, dreiundzwanzigster, zwölfter geworden ist – nämlich ein Franzose –, aber wer die Medaillen gewann, interessiert nicht. Und trotzdem: Mit ›Le Monde‹ wird in Paris eine Tageszeitung von Weltformat gedruckt, wie sie in Europa einmalig ist. Und französische Fernsehjournalisten wirken, wenn sie live Wahlen kommentieren müssen, um vieles kompetenter als deutsche Fernsehmoderatoren, die aus dem Land des Schriftlichen stammen. In Frankreich beherrscht man eben das Wort.

Von ›Mäuschen‹ und ›Geldkatzen‹

Kaum wärmt der erste Sonnenstrahl das windgeschützte rechte Ufer der Seine, ziehen sich die Pariser aus und legen sich auf die Steine, nur mit dem unteren Minimum verdeckt. Bloße Brüste regen vielleicht zur Brunft an, aber nicht zu öffentlichem Ärgernis. Nur fünfzig Meter entfernt, in den Tuilieren, führen Gouvernanten und junge Mütter ihre kleinen Töchter spazieren – in dunkelblauen Mäntelchen, die bis zum Knöchel fallen und am Hals mit weißem Kragen fest geschlossen sind. Das ist kein Kontrast, sondem das Leben, und hängt auch nicht damit zusammen, daß man Paris als Hauptstadt der Liebe besingt – eher steht’s umgekehrt.

Franzosen haben ein natürliches Verhältnis zu ihrem Körper, sei er nackt oder bedeckt. Menschen deutscher oder angelsächsischer Kultur können sich aus ihrer Verklemmung nur ideologisch lösen: Nacktsein wird dort à la FKK zum ›Gesundsein‹ erklärt oder à la ›Monte Verità‹ zum kulturellen Ereignis. Besonders prüde sind die Erfinder des ›Playboy‹. Als wir an einem Strand von Cape Cod im amerikanischen Staat Massachusetts mit unserer damals elfjährigen Tochter badeten, riefen die kleinen Amerikaner, hinter den Dünen versteckt: »Where is your top, where is your top?« Wo das Oberteil ihres Badeanzuges sei, dabei befand sich ihr Körper doch noch im reinen Kinderstadium. Die Vorstellung allein sollte schon verhüllt werden.

Als erstes ist da der Körper, als zweites folgt seine Pflege, als drittes kommt der Spaß. Die französische Frau wird wegen ihrer Schönheit, wegen ihres Charmes gerühmt. Vielleicht ist besagter Philippe ein wenig Macho, wenn er über die Frauen seines Landes so hart urteilt: »Die haben ihren Schwerpunkt sehr weit unten: kurze Beine, dicker Hintern, flache Brust.« (Seine schöne Freundin Muriel ist eine langbeinige Elsässerin.)

Nein, man muß die französische Frau hochloben! Ihr gelingt es, als Schönheit zu erscheinen, denn wie kaum eine andere pflegt sie ihre Erscheinung. Sie trägt nicht wie Germaninnen ihren Urwald an den Beinen, sondern nutzt die in Frankreich erfundenen Mittel der Kosmetik für ästhetische Korrekturen – wobei es nicht nur darum geht, den Männern besser zu gefallen. So ist die Beziehung zwischen Mann und Frau weit unverkrampfter als etwa in der Bundesrepublik, wo das Wort ›Penetrationsangst‹ im Geschlechterkampf hochgehalten wird, was in Frankreich nur Gelächter hervorruft. Während in Deutschland eine elegante Politikerin wie Katharina Focke Seltenheitswert hat, ist sie in Frankreich – soweit Frauen überhaupt in der Politik tätig werden – gang und gäbe. In Deutschland sagte mir eine Politikerin, die sich eher bieder gab, das entspreche dem Bild, das der Wähler sich von ihr mache; mit ihr könne er sich identifizieren. Die französische Wählerin – ob links oder rechts – fühlt sich eher geschmeichelt, von einer Frau vertreten zu werden, die eleganter ist als sie selbst.

Und nicht nur die Frauen malen sich an. Wie eitel sind doch die Männer! Manche gehen einmal die Woche zum ›Coiffeur‹, lassen sich maniküren und die Haare nachschneiden. In Paris fällt auf, wie wenig weiße Schläfen im Stadtbild zu sehen sind. Die Franzosen haben nicht dunklere Haare, sie lassen sich einfach den schütteren Schopf schwarz färben.

Auch das Vergnügen wird ganz natürlich genommen. Erst wenn der Papst eine Frau ist, wird ein französischer Politiker über einen Sex-Skandal fallen. In Paris weiß man sowieso alles: Man kennt das uneheliche Kind eines prominenten Politikers, man weiß, mit wem sich ein anderer bettet, und man lacht über die Geschichte der (namentlich bekannten) schönen Schauspielerin, die zum Diner ins Palais Y. geladen wurde und, denkend, es handle sich um ein großes Bankett, aufgetakelt in großer Robe vorfuhr. Der Politiker aber empfing sie in Pullover und Jeans. Die Mimin bewies Stil, lachte ihn an, sagte: »Es handelt sich wohl um einen Irrtum.« Und ließ ihn allein. Man weiß vom Ex-Minister C., daß er mit der Journalistin N., die jetzt aber mit dem Chef des Autounternehmens … Oder dem amtierenden Minister X., der häufig am Nachmittag in ›eine Ausstellung‹ verschwindet … Seine Mitarbeiter seufzen nur, weil er ständig unterwegs ist – und doch schon auf die Siebzig zugeht. All das erzählt man sich, aber keiner druckt es.

Im August mußte ich einen Arzt aufsuchen. Doch weil in diesem Monat ganz Paris ausstirbt und auch mein Hausarzt im Urlaub war, besuchte ich dessen Vertreter. Der verschrieb mir ein Mittelchen, doch in der halben Stunde, in der ich bei ihm war, hatte er mein Wissen erheblich erweitert: Minister S., dessen Frau es seit Jahren mit dem Chirurgen X. trieb – »wir arbeiten im gleichen Krankenhaus!« –, hatte ja eine Beziehung mit der Frau des Fabrikanten Y. aus Dijon. Das mit dem Minister S. hatten wir gerade drei Wochen vorher bei Freunden erfahren, wo Madame Y. aus Dijon zum Diner erschien, und natürlich hielten die Gastgeber es für notwendig, uns vorher einzuweihen.

Und man amüsiert sich noch heute über den Staatspräsidenten Félix Faure, der in den Armen seiner Geliebten im Silbersalon des Elysée starb – dort, wo Napoleon 1815 seine Abdankung unterschrieb, bevor er nach Sankt Helena verbannt wurde. Jeder kennt die Geschichte. Gerade hatte der 58jährige Félix ein Aphrodisiakum genommen, da meldete sich der Nuntius, der ihm eine halbe Stunde stahl. Endlich in den Armen der Geliebten, der Frau des ›Hof‹malers Steinheil, schluckte er ein zweites Stärkungsmittel, das sein Herz überanstrengte, und er brach tot zusammen. Hysterisch rannte die nackte Madame Steinheil auf den Flur, holte einen Garde républicain und wurde schnell versteckt.

In den übrigen Hauptstädten geht es nicht anders zu, aber in Paris gehört’s zum Spaß, zum Spiel und hat weniger Konsequenzen. Zwar wird von de Gaulle überliefert, er habe seine Minister bei der ersten Kabinettssitzung 1958 mit der Mahnung begrüßt, wenn er von einer histoire de fesses oder de sous – von Mäuschen oder Geldkatzen – höre, dann sei der Abschied gewiß. Doch Premierminister Michel Rocard sah das im März 1989 weniger eng; als in Washington Senator Tower wegen mangelnder Sittenstrenge nicht zum Verteidigungsminister ernannt wurde, mokierte sich Rocard: »Man muß eine geradezu klösterliche Treue gegenüber seiner Frau einhalten. Darüber hinaus muß man seine Tage verbringen, ohne einen Ausgleich zu suchen – und das politische Leben ist hart … Da kann man ja gleich die ganze politische Bevölkerung auswechseln.« (Le Monde, 5./6. 3. 1989)

Mit mehrerlei Maß wiegt man jedoch leider auch in Paris. Bordelle sind verboten, aber im Bois de Boulogne verkeilen sich nachts die Autos, weil dort Hunderte von Damen und (merkwürdigerweise: brasilianische) Transvestiten auf Kundenfang gehen. Daß ein politisches Magazin mit Nackten auf dem Titelbild Käuferfang praktiziert, wie ›Der Spiegel‹ in der Bundesrepublik, würde einen Skandal hervorrufen, während in ganz Paris, ja selbst in der Provinz, riesige Plakate mit Photos von hübschen, nackten jungen Mädchen hängen, die sagen: »Ich heiße Mimi«, und daneben steht, wie man sie anwählen kann. Aber auch das ist nur ein Betrug, denn damit wird für den elektronischen Sexdienst im Minitel geworben.

Fassadenputz

Der Ballsaal ›Paris‹ wird nicht nur aufgeräumt, er wird auch renoviert. André Malraux, dem Schriftsteller und Kulturminister unter de Gaulle, ist das Gesetz zu verdanken, wonach die Fassaden von Paris in regelmäßigen Abständen gereinigt werden müssen. Und so haben die Franzosen Verfahren entwickelt, wie man die weitgehend aus hellem Kalksandstein gebauten Häuser ohne Umstände putzt. Paris strahlt seitdem wieder. Und im Hinblick auf das Bicentenaire, die Zweihundertjahrfeier der Revolution, 1989 begann man Mitte der achtziger Jahre Paris wieder herzurichten.

Die Pferde von Marly, kostbare Marmorstatuen am Eingang der Champs-Elysées, wurden von dem Bildhauer Bourbon nachgegossen, die Autoabgase drohten sie zu zerstören. Die Originale werden im Grand Louvre ausgestellt werden. ›Grand‹ fügt man nun dem Louvre hinzu, weil das alte Königsschloß bis zum Frühjahr 1989 nicht nur das Museum, sondern auch das Finanzministerium beherbergte und in sieben Jahren Arbeit zum größten Museum der Welt umgebaut werden wird. Die Assemblée Nationale erhielt ein Lifting, so daß sie wie eben erbaut erscheint; die alten Säulen wurden durch neue, leider glatte und nichtkannelierte, ersetzt. Die Place de la Concorde, lange Zeit heruntergekommen, wurde umständlich renoviert; allerdings stritten sich die verschiedenen Abteilungen der Stadt so lange, daß die Sockel der Lampen wieder verrostet waren, bevor die neuen Laternen aufgeschraubt werden konnten. Der Arc de Triomphe mußte sogar rundum erneuert werden; die Grundmauern litten unter Wassereinbruch, die Statuen unter Umweltchemie, einzelne Steinbrocken fielen herab. Großzügig wollte das Kreditkartenunternehmen American Express die Kosten tragen – immerhin gute zehn Millionen Mark –, doch da erhob sich die französische Seele. Schon sah man den Triumphbogen als amerikanisches Werbesymbol. Kein Geringerer als der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing rief zu einer nationalen Sammelaktion auf, damit französisches Geld das Ehrenmahl französischer Erfolge wiederherstelle.

Paris wird auf das nächste Jahrtausend vorbereitet. Ganze Viertel, wie das 14. und das 20., werden abgerissen und von modernen Architekten neu, nicht unbedingt schöner errichtet. Damit ändert sich die Bevölkerungsstruktur: Paris wird noch bürgerlicher, die Arbeiter und Handwerker werden verdrängt, der Musette-Walzer erklingt schon längst nicht mehr im Osten; statt dessen folgt als künstlerisches Modeviertel auf Montmartre, Saint-Germain, Montparnasse und Marais nun das Quartier de la Bastille. Aber ähnlich wie im Soho von New York tötet auch dort der ewige, immer schneller werdende Kreislauf die Boheme schon im Keim: Die Künstler ziehen in billige Werkstätten, ihnen folgen die ›modernen‹ Galerien, die (bürgerliche) Kunstfreunde einladen; diese haben nach dem Kunstbummel Hunger und Durst, also eröffnen neue Restaurants; dem folgt die Lust nach dem Fummel, also modische Läden, Friseure, Bars … und schon längst waren die Immobilienspekulanten da, die Mieten steigen … Die Künstler ziehen nach Montreuil oder Vincennes, in die Banlieue, und der Dampf verpufft.

Zwischen dem Hôtel de Ville, dem Rathaus, und dem Palais de l’Elysée stieben die Funken, seitdem die Sozialisten regieren. Paris hatte in seiner langen Geschichte bisher nur zwölf Bürgermeister. Monarchie, Kaiserreich und selbst Republik fürchteten das aufgeregte Volk der Hauptstadt Frankreichs, so daß sie deren Bürgern nur selten das Recht zugestanden, ihren obersten Ratsherrn selber zu wählen. Nach 1871 hat es überhaupt keinen Bürgermeister von Paris mehr gegeben, bis sich der Chef der neogaullistischen RPR, Jacques Chirac, 1977 in dieses Amt wählen ließ – nachdem er sich mit Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing im Streit getrennt und ihm das Amt des Premierministers regelrecht vor die Füße geworfen hatte. Als Bürgermeister ist Chirac allseits beliebt, wenn er auch nicht die anfangs sensationelle Zustimmung von Ed Koch in New York erreichte. Chirac wird geschätzt, weil die Stadt sauberer wird. Jetzt fahren grüne Motorräder über die Bürgersteige und saugen den Hundekot auf, die Straßenfeger sind häufiger unterwegs, kleine grüne Wagen sprengen die Trottoirs. Straßenecken werden so sanft abgerundet, daß der Fußgänger mehr Platz hat, die Bistros doppelt so viele Stühle auf das Pflaster stellen können. Da eine Bank, dort ein paar Bäumchen, hier noch eine Statue …

Aber da beginnt auch schon der Streit mit den Linken. Wer bestimmt, wo eine Statue von wem aufgestellt wird? Eine Hommage für Picasso von César findet allgemein Zustimmung. Aber Léon Blum wollen sie aufstellen, sogar Dreyfus! Die Statuen sind schon in Auftrag gegeben. Der Zeichner und Bildhauer, der sich TIM nennt, formt eine wunderbare Figur: Fast vier Meter hoch steht da ein verschreckter Soldat in Uniform und Haltung, den blanken Säbel immer noch zum Salut vor dem Gesicht, obwohl die Klinge kurz über dem Schaft abgebrochen ist. Zwei Plätze bieten sich für dieses Denkmal an, das an die schwerste innenpolitische Krise Frankreichs vor hundert Jahren erinnert: vor dem Justizministerium oder der Ecole militaire, was der sozialistische, aber nicht unbedingt linke Kulturminister Jack Lang vorschlägt. Aber da hat er nicht mit dem Bürgermeister und den Nachwehen der Dreyfus-Affäre gerechnet – vergessen ist der Kampf um Recht gegen die Macht des Antisemitismus längst nicht. Und darunter leidet Dreyfus noch als Statue. Schließlich ist sie fertig, sogar in Bronze gegossen. Wohin damit?

Dem Staat – nicht der Stadt – gehören die Tuilerien: Dort trifft Dreyfus auf einen weiteren umstrittenen Kameraden: Léon Blum, der legendäre Volksfrontpräsident von 1936, wartet schon zwischen den Kastanienbäumen. TIM war voll Hoffnung, als ich ihn letzthin traf; er wußte von einem neuen Plan der – mal wieder linken – Regierung: »Sie wollen Dreyfus jetzt auf die Place Dauphine stellen.« Und er strahlt, denn dieser Platz liegt auf der Ile de la Cité – direkt hinter dem Justizpalast!

Bauten für die Nachwelt

Die Könige waren Frankreichs Baumeister, nun entwerfen die Präsidenten ihre überlebensgroßen Denkmäler; sie allein verfügen über die Mittel – und die Weitsicht! Präsident Georges Pompidou, Freund der modernen Künste, wollte Frankreichs Stellung in der bildenden Kunst retten und gab das Centre Pompidou in Auftrag, starb – und der Bau des Kulturhauses wäre fast von seinem Nachfolger verhindert worden. Giscard d’Estaing zog das 19. Jahrhundert vor, weshalb er eine andere Idee Pompidous aufgriff und für über eine Milliarde Mark den alten Bahnhof d’Orsay zum Museum jener Epoche umbauen ließ; leider war Mitterrand im Amt, als es eingeweiht wurde – und der Glanz fiel auf ihn. Mitterrands Bautätigkeit übertrifft alle, obwohl er, verglichen mit seinen Vorgängern, am wenigsten Sinn für die bildende Kunst hat: Aber ihn berät der Vasall und Kulturminister Jack Lang, immer gut für pompöse Vorschläge. Es stimmt, Garniers Bau der schönen Oper im Herzen der Stadt ist veraltet, hat keine Probebühne, bietet zu wenig Platz. Also Ausschreibung: eine Milliarde. Bauplatz: der ehemalige Bahnhof der Bastille. Bastille? Schon weiß man, wann eingeweiht wird: Natürlich am 13. Juli 1989, und danach wird durch die Nacht getanzt!

Der Louvre wird zu eng. Ausschreibung: eine Milliarde. Ieo Ming Pei, amerikanischer Architekt, genannt: der immer lächelnde Chinese, entwirft die Glaspyramide im Cour Napoléon. Der staatliche Großkonzern Saint Gobain wird beauftragt, ein nichtspiegelndes Glas zu entwerfen. Unter der Glaspyramide wird ein neuer Haupteingang für den Louvre gebaut, so daß die Drängelei der Touristen ein Ende nimmt. Und das Museum soll ja auch zum ›Grand Louvre‹ ausgebaut werden. Aber da entsteht 1986 ein Problem: Die Konservativen gewinnen die Parlamentswahlen und stellen nun die Regierung, und Premierminister wird Jacques Chirac, der zusätzlich Bürgermeister von Paris bleibt. (Das ist üblich.)

Noch bevor die sozialistische Regierung abtritt, läßt Finanz- und Wirtschaftsminister Pierre Bérégovoy seine Amtsräume im Nordflügel des Louvre von einer Baukolonne zerstören, damit die neue Regierung die Umbauarbeiten für das Museum nicht verhindern kann. Da hat er aber nicht mit der Eitelkeit seines Nachfolgers gerechnet. Wo bitte soll ein Finanzminister der Republik Frankreich residieren?, zumal er Edouard Balladur heißt.

Natürlich nur in den Salons des Louvre, dem Schloß der Könige Frankreichs! Wieder zieht der Bautrupp ein und renoviert die eben zerstörten Säle für einige Millionen Franc. Aus dem Fundus des Museums lassen sich auch einige Marmorbüsten römischer Cäsaren entleihen und vor das Büro stellen. Und die Amtsdiener müssen die Schnabelschuhe, die sie nach Wunsch des exzentrischen Herrn Ministers Balladur tragen sollen, in der Stadt suchen.

Macht und Privilegien

»Du wirst Präsident, mein Sohn!«

Mittwochs klagen die Sicherheitsbeamten des Elysée über ihr Los; denn nach der Kabinettssitzung läuft François Mitterrand gern als Harun Ar Raschid zu Fuß durch die Stadt oder besucht seine Baustellen, wozu auch l’Arche de la Défense gehört, der Triumphbogen der Menschenrechte. Défense heißt das moderne Wolkenkratzerviertel im Westen von Paris, weil Paris auf diesem Hügel 1870 gegen die Preußen verteidigt wurde. Das 110 Meter hohe und 106 Meter breite, als umgedrehtes U errichtete Gebäude wirkt in der Achse Louvre–Obelisk–Triumphbogen als Abschluß, der kein Ende ist. Einweihung? Am 14. Juli 1989 mit Pauken und Trompeten: Mitterrand hat die Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels in dieses Gebäude eingeladen.

Die Glaspyramide war lange umstritten, aber nachdem sie eingeweiht worden war, endete der Streit. Der Cour Napoléon wurde zum schönen, belebten Platz in der Stadtmitte. Und die französische Presse konnte stolz vermelden, dies sei nun der größte geschlossene Hof der Welt, er überträfe sogar den Markusplatz in Venedig. Geschlossen? Vom Karussell trennt ihn nur eine Straße!

Als die Franzosen sich darauf vorbereiteten, den zweihundertsten Geburtstag ihrer Revolution zu feiern, fragten sie sich nicht nur, ob ihr Staatspräsident als König hofhalte, sondern auch, ob die Privilegienwirtschaft wirklich abgeschafft worden sei. Zweihundert Jahre lang hat Frankreich darüber gegrübelt, wann die Revolution zu Ende gegangen sei, und der führende Interpret dieser Epoche, François Furet, legte rechtzeitig zum Bicentenaire eine Revolutionsbibel vor, wonach 1880 (nach dem Sieg der Republik über den monarchischen Restaurationsversuch) der politische Bruch mit dem Ancien régime besiegelt worden sei. Aber das wirkliche Ende der Revolution sieht auch er erst in der Fünften Republik. Die Souveränität des Volkes fand im direkt gewählten Präsidenten einen befriedigenden Ausdruck. Unter anderem aber wurde mit dieser Konstitution ein System geschaffen, das es den hohen Funktionären erlaubt, wie einst Adel und Klerus die Macht zu vereinnahmen und – heimlich – sich selbst die schönsten Privilegien zu zimmern.

In keiner westlichen Demokratie spielt der Staat eine so umfassende Rolle wie in Frankreich. Der Satz Ludwigs XIV. »L’Etat c’est moi« – »Der Staat bin ich« – wird auch heute noch gern auf den demokratisch gewählten Staatspräsidenten übertragen. Entsprechend wichtig ist es, einen Teil an der Macht dieses Staates zu erlangen. Denn in den Köpfen der französischen Führungsklasse hat sich, wie ein einheimischer Autor kürzlich schrieb, ein jahrhundertealtes Bild verfestigt: »Die Welt ist Frankreich; Frankreich, das ist Paris; Paris, das ist die Staatsverwaltung; und die Staatsverwaltung ist ein kleiner Kreis.« (Michel Schifres, L’Enaklatura, Paris 1987, S. 113)

Es ist ja auch ein altes Sprichwort, daß in Frankreich alle Wege nach Paris führen, daß in Paris die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Paris aber ist – wie gesagt – die Staatsverwaltung, l’administration. An ihrer Macht teilzuhaben ist das Ziel der Besten in Frankreich, motiviert durch den Wunsch, dem Gemeinwohl zu dienen – wenn es geht, in der Abgeschiedenheit eines der schönen Palais im septième, an einem der eleganten alten Schreibtische vergangener Jahrhunderte.

König Ludwig XV. träumte einst vom Elysée-Palast, wo seine Geliebte, Madame de Pompadour, nächtigte. Traumziel ist das Elysée für Frankreichs Führungselite als Sitz der Staatspräsidenten geblieben. Berufswunsch des jungen Pfadfinders Valéry war es, Präsident der Republik zu werden. Den ersten, richtigen Schritt zu dieser Laufbahn hatte er schon eingeschlagen, indem er sich im Lycée Louis-le-Grand einschulte. Nach dem Baccalauréat paukte er in derselben Schule zwei weitere Jahre in den Vorbereitungsklassen für die Aufnahmeprüfung der Ecole Polytechnique. Den drei mit Brillanz absolvierten Jahren in der ›X‹, wie Absolventen die ›Polytechnique‹ nennen, fügte er zwei Jahre in der Ecole Nationale d’Administration (ENA), der Nationalen Verwaltungsschule, in Glanz und Gloria hinzu und wählte sich eine Stellung als Inspecteur des Finances aus; Beziehungen hievten ihn in das Vorzimmer von Edgar Faure, damals Premierminister. Mit 32 wurde er Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium, übernahm die Behörde als Minister mit 35, und dann ging es schnell, bis er mit 48 zu Fuß die eigens für ihn gesperrten Champs-Elysées zum Triumphbogen hinaufmarschierte und sein Amt als Staatspräsident antrat.

Vorausberechnete Laufbahn

Valéry Giscard d’Estaings Laufbahn ähnelt der vorausberechneten Kurve einer Raketenflugbahn, deren Startrampe die Familienherkunft, deren erste Stufe der Abschluß an der ›X‹ als einer der Ersten seines Jahrgangs, deren zweite Stufe der Abschluß an der ENA als einer der Ersten seines Jahrgangs waren und deren dritte, kleinste Stufe, die schon außerhalb der Atmosphäre gezündet wurde, nur noch dazu diente, ihn in die richtige Umlaufbahn (Ministerbüro) zu befördern. Genauso, wie eine Weltraumrakete präzise funktionieren kann, läßt sich in Frankreich der Aufstieg in die hohen Sphären der Elite planen.

Bundespräsident würde in Deutschland wohl kaum ein Kind als Berufsziel angeben. In den USA hatte zumindest Joseph Kennedy die Präsidentenkarriere für einen seiner Söhne geplant, doch bleibt er wohl die Ausnahme. In Frankreich aber grassiert dieser Traum, weil von Giscard als realisierbar bewiesen, kaum verhohlen in den Köpfen vieler Väter und Söhne, so daß ihn eine Werbeagentur wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl 1988 für die Reklame einer großen Versicherung nutzte und auf einem riesigen Plakat einen kleinen Jungen mit dem Rücken zum Betrachter abbildete.

Er sah hoch in die weite Ferne und sagte: »Ich werde Präsident.« Und wenn er es nicht ganz schaffen sollte – Beamter in einem der grands corps, der Hohen Behörden, zu sein würde auch reichen.

Dorthin strebt, wer zur Elite gehören möchte; denn dem Staat zu dienen gilt in Frankreich als höchstes Ziel – eher, als Astronaut oder Rockefeller zu werden. Allerdings, kein demokratisches Land der Welt leistet sich solch luxuriöse Polster für seine Elite. Da eilen Mitglieder des Weißen Hauses oder der Administration nach einigen Dienstjahren in Wirtschaft, Banken oder Beratungsbüros, um endlich dick abzusahnen; es leidet die Bundesrepublik daran, daß Politiker und hohe Beamte, die ihre Posten bei einem Wechsel verlieren, ›versorgt‹ werden müssen; in Paris staunt man über solche Probleme des Auslands. Die meisten, die hier zur Elite gehören und mal in der Politik, mal in der Wirtschaft ein Amt ausüben, sind Mitglieder eines großen Corps, und auf sie wartet Zeit ihres Lebens ein wohldotierter, hochangesehener Posten, für den Fall, daß sie gerade nichts Besseres zu tun hätten. Um auf diese angenehm weichen Sessel zu gelangen, um zur Elite zu gehören, muß man nur jene klar vorgeschriebene Ausbildung durchlaufen, wie sie Valéry Giscard d’Estaing durchmachte. Da jedoch stellt der französische Staat Anforderungen, wie sie kaum eine andere Demokratie den Schülern zuzumuten wagt.

Weil die Vorhersage ›Du wirst Präsident, mein Sohn‹ in Frankreich nicht als ungewöhnlich gilt, sondern – wenn auch nur zum Spaß – die Möglichkeit einer solchen Karriere vorhanden ist, wählte sie ein kritischer Kopf als Titel für ein Buch über die französische Elite-Ausbildung (Tu seras président, mon fils, Paris 1987). Der Autor von ›Du wirst Präsident, mein Sohn‹, Jean-Michel Gaillard, saß, während er seine Kritik niederschrieb, endlich an seinem imposanten Schreibtisch im Palais de l’Elysée als Berater von Staatspräsident François Mitterrand, und auch auf ihn wartete im Hintergrund einer der vornehmsten Sessel im staatlichen Rechnungshof.

Es war ein schöner Sommertag, als ich ihn besuchte. Durch das Fenster sah man prunkvoll gekleidete Gardesoldaten auf der Freitreppe stehen, der weiße Kiesel im Innenhof des Palastes blendete, die Markisen vor Gaillards geöffnetem Fenster hielten die Sonne ab. »Eh bien«, sagte er mit seiner angeborenen Fröhlichkeit und in stark südfranzösisch gefärbter Sprache: »Die Elite in Frankreich ist eben ein ganz kleiner Kreis, der einen sehr strengen Auswahlprozeß durchlaufen hat und die Schlüsselpositionen im Inneren der Staatsmaschine besetzt.«

Vor allem der Staat

Vom Zentrum der Macht geht manch hoher Beamter, der zur Elite zählt, in die großen Unternehmen, die häufig stark mit dem Staat verbunden sind.

»Das ist natürlich eines der Probleme dieses Landes, daß die Eliten, die wir produzieren, zunächst in den Staatsapparat streben, dann erst in die Wirtschaft oder in die Forschung. Nehmen wir den bekannten Fall der Ecole Polytechnique, die einen Teil der Elite dieses Landes ausbildet. Am Abschluß steht das classement, die Rangliste. Die hundert Besten gehen in die Staatsverwaltung, die nächsten hundert in die Wirtschaft, die letzten hundert in die Forschung. Dabei müßten die ersten hundert in die Industrie und erst die letzten hundert in die Verwaltung streben. Unser System saugt die Spitze der Elite in die hohe öffentliche Verwaltung. Aber dieses Problem besteht seit zwei oder drei Jahrhunderten und wird nicht von einem auf den anderen Tag geändert.« Auch Gaillard zog die Macht allem anderen vor.

»He made it«, sagt der Amerikaner über einen, der – und sei er auch noch so hemdsärmelig – auf so viele Dollarscheine blickt, daß er sie nicht mehr zählen kann. In Frankreich würde man ihn deshalb kaum wahrnehmen. »Er hat’s geschafft«, sagt der Eliten kritisch begegnende Deutsche über einen, der in den höchsten Sphären seines Unternehmens, Betriebs oder Amtes angekommen ist – ein gewisses Maß an Bildung wird vorausgesetzt. Kaum einen müden Seufzer würden Franzosen über ihn verschwenden. In Frankreich gehört zur Elite, wer hervorragend ausgebildet ist und Macht besitzt. Und daß, wer über Macht verfügt, hervorragend ist, versteht sich in Paris von allein. Denn an die Macht kommt nur, wer hervorragend ist. Macht steht im Wappenzeichen des Erfolgs. Geld spielt zwar eine wichtige, doch gewiß nur eine zweite Rolle; schließlich reimt sich Macht auf Privilegien, und Privilegien sind mehr wert als Bargeld. Nebenbei sei nicht vergessen, daß in Frankreich, das sonst so viel auf Rom hält, ein lateinisches Sprichwort umgekehrt gilt: pecunia olet. Geld stinkt im Hexagon.

Macht drückt sich durch ein hohes Staatsamt aus. Nichts hat in Frankreichs Geschichte je solch eine Rolle gespielt wie die Macht der Könige oder deren Nachfahren. Das gilt heute noch. Zwar erhält der Directeur du Trésor, der Leiter des Schatzamtes, ein weitaus geringeres Gehalt, doch seine Macht ist um ein Vielfaches größer als die eines Bankdirektors. Die höchsten Beamten ziehen es vor, sich unter den hundert zu tummeln, die die Staatsgeschäfte bestimmen, weil sie es amüsanter finden, den Reichen zu befehlen, als selber reich zu sein (C. Bindillac, Les haut fonctionnaires et le capitalisme; zit. nach: Pierre Birnbaum, La classe dirigeante française, Paris 1978, S. 71f.).

Nun bestimmt in keiner westlichen Industriegesellschaft der Staat das Wirtschaftsleben so sehr wie in Frankreich, wo man das private Unternehmertum eher schmäht. Und da in diesem Land gesellschaftliche Vorurteile besonders langsam verdorren, bleibt die Geschäftswelt schmutzig, klingt Profit negativ, wenn auch nicht aus marxistischen, sondern aus ethischen Gründen.

Im Gegensatz zur Neuen Welt, wo das Märchen vom Selfmademan, der es durch Pfiffigkeit statt hoher Bildung vom Tellerwäscher zum Millionär bringt, immer wieder wahr wird, plant der Franzose seinen Aufstieg in die Elite durch die staatlichen Karriereschmieden. Während der zum Millionär aufgestiegene Tellerwäscher seinen Reichtum und damit seine soziale Stellung an Kinder und Kindeskinder vererbt, kann der Sproß des ›ganz oben angekommenen‹ Franzosen seine Stellung in der Elite nicht einfach als Mitglied der Familie übernehmen, sondern muß sie neu erwerben, wieder die Eliteschulen durchlaufen, wieder einen hohen Staatsposten anstreben.

Nun sollte der Zugang zur Führungselite allen offen sein, und theoretisch ist es auch so. Doch die Praxis sieht anders aus. Der größte Teil der französischen Führungselite stammt aus einigen bestimmten Vierteln von Paris. Im 7. Arrondissement zu logieren finden die Inspecteurs des Finances, die an der Spitze der Prestigeskala im Staatsdienst stehen, als Nonplusultra, dann folgen das 6. und das 16. Arrondissement. Wer deshalb eine Wohnung in Paris sucht, wird erstaunt feststellen, daß es kaum Anzeigen über freie Appartements im sixième oder septième gibt. Wer dort wohnt, bleibt. Die Eltern sind wohlhabend, die Schulen hervorragend. Und schon im Windelalter wird den Sprößlingen klargemacht, daß Arbeiten und Lernen die einzige Möglichkeit sei, die Position zu erreichen, die der Vater schon innehat oder gern innehätte. Und die Chancen sind für sie am größten. Obwohl die Kinder aus den Funktionärsvierteln bei den Aufnahmeprüfungen die gleichen Fragen bearbeiten müssen wie alle anderen Bewerber aus Frankreich auch, so entspringen doch die Lösungen dem Denken ihrer Väter aus dem sixième, septième oder seixième.

Die besonderen Schulen

Der Weg ist bekannt: Wer Präsident werden möchte, schule sich im Lycée Louis-le-Grand oder Henry IV im Quartier Latin, dem 5. Arrondissement von Paris, ein. Aus diesen beiden Gymnasien geht seit Jahrhunderten Frankreichs Auslese hervor. Die Revolution prägte vor zweihundert Jahren neben Freiheit und Brüderlichkeit das Wort Gleichheit als Maßstab, weshalb jeder gleichen Zugang zur Bildung haben soll. Insbesondere sollen die Kinder der Oberschicht keine bessere Ausbildung erhalten als die des Proletariats. Deshalb geht jeder in die Schule seines Bezirks. Wer seinem Kind nun versprach ›Du wirst Präsident, mein Sohn‹, aber nicht im 5. Arrondissement wohnte, in einer der teuersten Gegenden von Paris, in der die Sorbonne liegt, konnte seine Sprößlinge lange Zeit dort nicht einschulen – da aber liegen die Lycées Louis-le-Grand und Henry IV. Also gab man eine falsche Adresse an, vielleicht die eines Onkels, Großvaters oder Freundes. Manch ein ehrgeiziges Hochzeitspaar zog gleich nach der Trauung ins Quartier Latin, nur damit die zu erwartenden Kinder im Louis-le-Grand erzogen würden.

In alten chinesischen Romanen aus der Ming-Dynastie wird geschildert, wie sich Prüflinge auf Examen vorbereiten, wie sie sich jahrelang einschließen, wie sie büffeln und sich quälen. Ähnlich funktioniert heute noch das französische System. Zuerst einmal muß man möglichst der Beste im Baccalauréat sein, nur um in eine classe préparatoire aufgenommen zu werden, in eine Klasse, die auf die Aufnahmeprüfung zu einer grande école, zu einer Eliteschule, vorbereitet. Wer es nicht schafft, kann immer noch auf eine Universität gehen. Doch dann wird’s mit der Karriere schwierig. Da den Universitäten seit jeher die Eliten entzogen wurden, sieht man sie als zweitklassig an – und gibt ihnen immer weniger Geld, weil sie ja zweitrangig geworden sind. Man muß wieder der Beste sein, um von der classe préparatoire unter diejenigen zu gelangen, die in eine grande école aufsteigen. Nur zehn Prozent aller Abiturienten werden in Vorbereitungsklassen aufgenommen, von denen wiederum schafft nur jeder zehnte den nächsten Schritt in die grande école.

Weil früher, im Ancien régime, der Nepotismus wucherte, haben die Franzosen den Wettbewerb als Auswahlmodus eingeführt. Da zählt keine soziale Herkunft, da zählen keine Empfehlungsschreiben, da zählen keine Abschlußzeugnisse hervorragender Schulen. Da gilt nur eins: bei der Aufnahmeprüfung, die alle in ganz Frankreich gleichzeitig durchleiden, besser zu sein als die anderen.

Frankreichs Eliteschmieden

Louis-le-Grand

Das Lycée Louis-le-Grand, benannt nach dem Sonnenkönig Ludwig XIV., ist mit einem normalen staatlichen Gymnasium nicht zu vergleichen. Es liegt im 5. Arrondissement von Paris, nur durch die Rue Saint-Jacques von der Sorbonne getrennt, der das Lycée in den vergangenen Jahrhunderten manch schwer ertragene Konkurrenz machte.

Das Schulgebäude ist ein großer, imposanter Bau aus dem weißen Pariser Kalkstein. Die Mauern sind, seitdem das Collège vor über vierhundert Jahren gegründet wurde, fast schwarz geworden. Die gewaltigen äußeren Flügel wurden vor hundert Jahren errichtet und wirken abweisend. Ganz anders der alte Innenhof. Die Gänge sind kahl, die Klassenzimmer eher ungepflegt und nüchtern. Es geht um den Geist in den Mauern, nicht um deren sichtbare Oberfläche.

Im Lycée Louis-le-Grand, wie auch bei dem um die Ecke liegenden Henri IV