Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Frantz Fanon hat in seinem kurzen Leben (1925–1961) als Psychiater, Schriftsteller und Journalist, als Freiheitskämpfer und als Vordenker der Dekolonialisierung nahezu Unermessliches geleistet. Er starb, als die meisten afrikanischen Länder gerade erst ihre Unabhängigkeit erreicht hatten; seine Warnungen an kolonisierte Länder auf dem Weg zur Unabhängigkeit haben sich als prophetisch erwiesen. Fanons Analysen werfen noch immer ein erhellendes Licht auf die postkolonialen Konflikte von heute. Geboren auf den Antillen, kam Frantz Fanon, wie sein Zeitgenosse Che Guevara, als Arzt zu seiner revolutionären Laufbahn in einem fremden Land. Er kämpfte bei den Forces Françaises Libres gegen Nazideutschland, gründete Afrikas erste sozialtherapeutische Psychiatrie im algerischen Blida und reiste als Sprecher der algerischen Befreiungsbewegung durch Afrika. Sein Buch Die Verdammten dieser Erde wurde »Das kommunistische Manifest der antikolonialen Revolution« genannt. Fanons Schriften sind heute Klassiker des Postkolonialismus. Zum 100. Geburtstag Frantz Fanons im Juli 2025 erscheint jetzt die Neuausgabe der großen Biografie seiner Weggefährtin Alice Cherki. Sie arbeitete in Algerien und Tunesien als Psychiaterin an seiner Seite und war wie er während des Algerienkrieges in der Befreiungsbewegung aktiv. Sie beleuchtet Entstehungsgeschichte und -kontext von Fanons Texten und Ideen und zeigt, dass Fanon die individuellen und sozialen Auswirkungen der rassistischen Unterdrückung ebenso im Blick hatte wie Möglichkeiten, die Entfremdung zu überwinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ALICE CHERKI wurde in Algier geboren und stammt aus einer jüdischen Familie. Am Unabhängigkeitskampf hat sie aktiv teilgenommen. Sie arbeitete als Psychiaterin – in Blida, Algerien, an der Seite Frantz Fanons – und Psychotherapeutin und ist Autorin sowie Mitautorin mehrerer Bücher, zuletzt La frontière invisible. Violences de l’immigration (2013).

Die französische Originalausgabe des vorliegenden Buches erschien unter dem Titel Frantz Fanon. Portrait bei Editions du Seuil, Paris

© Editions du Seuil, 2000 / Neuausgabe 2011

Editorische Notiz:

Für diese Neuausgabe wurden historische kolonialrassistische Ausdrücke in der Übersetzung möglichst vermieden, zur Darstellung der Sachverhalte und zeitgenössischen Diskurse notwendige Formulierungen aber beibehalten und in distanzierende Anführungszeichen gesetzt oder im französischen Original und damit in einem anderen Kontext belassen, als ihn die deutsche Übersetzung transportieren könnte. Das Gleiche gilt für im Hinblick auf Ableismus und Transfeindlichkeit diskriminierungssensible Formulierungen. Entsprechend dem Original wurde nicht gegendert.

Für den französischen Ausdruck aliénation gibt es keine direkte deutsche Entsprechung, er kann Entfremdung, aber auch Umnachtung/Irresein bedeuten und wird hier je nach Kontext mit »Wahnsinn«, »Irresein«, »Entfremdung« oder »Verirrung« übersetzt.

Diskriminierungskritisches Lektorat: Achan Malonda

Kursiv gesetzte Begriffe werden in einem Glossar ab S. 388 erklärt.

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49a • 22761 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten • © Edition Nautilus GmbH 2002/2024

Neu durchgesehene, überarbeitete und um ein Nachwort der Autorin sowie ein Vorwort von Natasha A. und Zaphena Kelly ergänzte Ausgabe

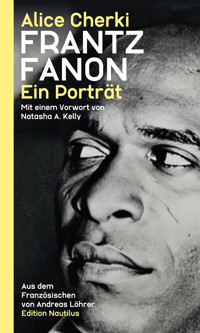

Umschlaggestaltung: Maja Bechert, unter Verwendung eines Fotos von Frantz Fanon aus den 1960er Jahren, © CSU Archives / Everett Collection / Bridgeman Images

Satz: Corinna Theis-Hammad

Porträt der Autorin auf Seite 2: © privat

1. Auflage

ePub ISBN 978-3-96054-369-5

Inhalt

Intergenerationale Reflexionen einer Mutter und Tochter Vorwort von Natasha A. Kelly & Zaphena Kelly

Vorwort der Autorin

Einleitung

Fanon vor Blida

Algerien 1953

Fanon in Blida

Fanon auf Durchreise in Paris

Fanon in Tunis

Fanon und Afrika

Das letzte Jahr in Fanons Leben

Die Verdammten dieser Erde

Danach

Fanon heute

Das Tragische wiederherstellen (statt einer Schlussfolgerung)

Nachwort

Danksagung

Anmerkungen

Glossar

Zeittafel

Bibliografie ausgewählter deutschsprachiger Werke

Intergenerationale Reflexionen einer Mutter und Tochter Vorwort von Natasha A. Kelly & Zaphena Kelly

»Jedes Kind nimmt mit der Muttermilch den Lärm derWelt und auch ihr Schweigen auf. Es schöpft daraus seineeigenen Vorstellungen, seine fiktiven Konstruktionen, diepsychischen Spuren, so heißt es, Werkzeuge seiner möglichen Entwicklung.«

(Alice Cherki, Frantz Fanon, Seite 348).

Alice Cherki, Freundin und Wegbegleiterin des postkolonialen Vordenkers Frantz Fanon (1925–1961), veranschaulicht mit dem obigen Zitat, dass die psychischen Wunden des Kolonialismus nicht mit einer Generation verheilen, sondern über Generationen hinweg weitergegeben werden. Die Vorstellung, dass jedes Kind den »Lärm der Welt« und »ihr Schweigen« mit der Muttermilch aufsaugt, symbolisiert die tiefen und unausweichlichen Einflüsse, die Gesellschaft und Geschichte auf die individuelle Psyche haben. Im Austausch miteinander haben wir, Mutter (Kommunikationssoziologin) und Tochter (Psychologiestudentin), uns immer wieder bei Gesprächen am Abendtisch mit den vielschichtigen Strukturen beschäftigt, die unsere jeweilige Realität in unserer geteilten Umwelt prägen. Uns war klar, dass Eltern ihren Kindern bestimmte Merkmale wie Aussehen und Intelligenz vererben können. Die Tatsache, dass auch Trauma Bestandteil des kolonialen Erbes sind, lernten wir jedoch erst durch die Arbeiten verschiedener Schwarzer Wissenschaftler*innen. Auch Fanons Analysen der kolonialen Unterdrückung und dessen psychischen Auswirkungen bieten unverzichtbare Werkzeuge, um die kulturellen und identitären Transformationen von kolonialisierten Subjekten generationsübergreifend zu verstehen.

Der Psychiater, Philosoph und Revolutionär Frantz Fanon, geboren in der ehemaligen Kolonie Martinique, war eine zentrale Figur in den Diskussionen über Kolonialismus, Rassismus und deren Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Seine Studien zeigen eindrucksvoll, wie Gewalt und Unterdrückung tief im kollektiven Unbewussten1 verankert bleiben und die nachfolgenden Generationen beeinflussen. Seine Arbeiten halfen uns zu verstehen, dass die Heilung dieser Wunden nicht nur individuell, sondern auch kollektiv angegangen werden muss. Fanon, der sowohl Psychiater als auch an der Psychoanalyse interessierter Sozialtherapeut war, nutzte seine tiefen Fachkenntnisse, um die komplexen und oft destruktiven psychologischen Prozesse zu beschreiben, die durch koloniale Unterdrückung entstehen. Er griff dabei auch auf das Strukturmodell der Psyche sowie die Triebtheorie von Sigmund Freud zurück, um die Dynamik von Gewalt, Aggression und Identitätskonflikten zu analysieren.

Anlässlich seines 100. Geburtstags erscheint das vorliegende Porträt seiner Freundin und Wegbegleiterin Alice Cherki überarbeitet und neuaufgelegt. Die Psychiaterin und Schriftstellerin lernte Fanon erstmals 1955 auf einer Konferenz in Algerien kennen und entwickelte ein starkes Interesse an seinen bahnbrechenden Ideen zur Psychoanalyse. Besonders in seinem Werk Die Verdammten dieser Erde (1961) beschreibt Fanon durch autoethnografische Beobachtungen aus seiner Zeit in Algerien, wie der Kolonisierte – geblendet von der Macht des Kolonisators – ein zunehmend eurozentrisches ›Über-Ich‹2 internalisiert. In einer Zeit, in der die Welt von den Spannungen und Konflikten des Kolonialismus zerrissen war, nutzte Fanon Sigmund Freuds Konzept des ›Über-Ichs‹, um zu erklären, wie die koloniale Ideologie die Psyche der Kolonisierten formt und zu einer Entfremdung von der eigenen Kultur und Identität führt. Das kolonisierte Subjekt internalisiert zunehmend die vom Kolonisator auferlegte Minderwertigkeit. Als Folge bewegt sich das Subjekt in einer konstanten Dissonanz zwischen der eigenen und der fremden Identität. Sie seien hin- und hergerissen zwischen ihrer eigenen kulturellen Identität und der ihnen aufgezwungenen Identität der Kolonialherren.

Es wird also deutlich: Frantz Fanons Analysen bieten eine tiefgründige Einsicht der psychologischen Dimensionen des Kolonialismus und der Dekolonisierung. Durch die Integration der Freud’schen Triebtheorie gelingt es ihm, die komplexen inneren Konflikte und die destruktiven psychischen Mechanismen, die durch die koloniale Unterdrückung ausgelöst werden, zu beleuchten.3 Die kognitive Spaltung des Selbst führe demnach zu einem inneren Konflikt zwischen den Lebenstrieben (Eros) der Kolonisierten, die nach Integration und Ganzheit streben, und den Todestrieben (Thanatos), die Zerstörung und Auflösung bewirken. Die psychische Befreiung könne laut Fanon nur durch die Wiederherstellung einer integrierten Identität erfolgen, die die kolonialen Spaltungen überwindet.4 Fanon beschreibt, wie die Gewalt des Kolonialismus nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch tiefgreifende psychische Traumata verursacht. Diese Traumata können sich über Generationen hinweg durch epigenetische Mechanismen weitervererben und so auch zukünftige Generationen beeinflussen. Die Erforschung transgenerationaler Traumata zeigt, dass die Nachwirkungen kolonialer Gewalt weit über die unmittelbaren Opfer hinausgehen und tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis und in der psychischen Gesundheit ganzer Gemeinschaften hinterlassen. Der Todestrieb, der laut Freud zur Selbstzerstörung und Aggression führt, wird durch die koloniale Gewalt aktiviert und verstärkt. Diese Aggression kann sich sowohl nach innen, in Form von Selbsthass und Depression, als auch nach außen, in Form von Gewalt gegen andere, richten. Für Fanon wird die revolutionäre Gewalt der Kolonisierten daher zu einem notwendigen Mittel, um diesen destruktiven Impulsen zu begegnen und sie in einen befreienden Akt zu transformieren.

Frantz Fanons These über die psychischen Auswirkungen des Kolonialismus und die daraus resultierende Aggression und Depression hat in der modernen Psychologie und Soziologie viel Anklang gefunden. Es gibt zahlreiche Studien, die die psychischen Belastungen und die erhöhte Prävalenz von Depressionen und Aggressionen bei Menschen afrikanischer Herkunft, die, wie wir, in eurozentrischen Gesellschaften leben, untersuchen. Diese Studien liefern empirische Belege für Fanons Theorien. So hat beispielsweise eine Studie der American Psychological Association (APA) aus dem Jahr 2018 festgestellt, dass Schwarze Menschen doppelt so häufig wie weiße an schweren depressiven Episoden leiden, aber weniger wahrscheinlich Zugang zu adäquater psychologischer Hilfe haben.5

Khamai Simpsons Masterarbeit an der Berlin School of Public Health untersucht die psychischen Effekte rassistischer Diskriminierung im Berliner Gesundheitssystem. Ihre Forschung zeigt, dass Schwarze Menschen erhebliche Diskriminierungserfahrungen machen, was zu Angstzuständen, Depressionen und einem verminderten Selbstwertgefühl führt. Teilnehmende berichteten über verschiedene Bewältigungsstrategien, die von sozialer Unterstützung bis hin zur Vermeidung diskriminierender Gesundheitsdienste reichen. Ihre Arbeit, die mit mehreren Auszeichnungen geehrt wurde, bestätigt die Relevanz von Fanons Analysen im deutschen Kontext und unterstreicht die Notwendigkeit, hierzulande postkoloniale Strukturen aufzubauen, um psychische Gesundheit und soziale Gerechtigkeit zu fördern.6

Cherki sah Fanons Arbeit als Teil eines breiteren historischen Kampfes für Gerechtigkeit und Emanzipation. Ihr gemeinsames Ziel habe damals nicht im diplomatischen, ökonomischen oder politischen Kampf gelegen, wie sie im ersten Kapitel betont, sondern darin, aus dem Kolonialisierten einen »neuen Menschen« zu formen. Der Humanismus von Fanon und Cherki ist demnach als radikal zu betrachten, da er eine tiefgreifende Transformation sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene fordert.7 Er geht über die bloße Anerkennung der Menschlichkeit hinaus und strebt nach einer umfassenden Befreiung der Kolonialisierten sowie eine Neuschöpfung ihrer Identität und Kultur. Dieser Ansatz umfasst sowohl psychologische als auch physische Aspekte der Befreiung und betont die Notwendigkeit von Gewalt als Mittel zur Wiederherstellung der menschlichen Würde und Identität. Doch der Mechanismus, mit dem der vermeintlich Andere zu einem minderwertigen Menschen gemacht und von der Menschheit ausgeschlossen werde, funktioniert Cherkis Ausführungen zufolge noch immer. Eine Neuauflage ihres Porträts von Frantz Fanon bietet daher nicht nur intime Einsichten zu seiner Person, seinen Zielen und Idealen, sondern auch einen Einblick in seine Tätigkeit als Psychiater und an der Psychoanalyse interessierter Sozialtherapeut.

Im Gegensatz zu traditionelleren humanistischen Ansätzen, die Gewalt ablehnen, sieht Fanon in der revolutionären Gewalt ein notwendiges Mittel zur Befreiung. Er argumentiert, dass die Gewalt des Kolonisierten gegen die Kolonialherren ein Akt der Selbstbehauptung und Wiederherstellung der Würde sei. Diese Gewalt soll die destruktiven Kräfte, die durch die koloniale Unterdrückung entstanden sind, in eine konstruktive Richtung lenken. An dieser Stelle wird Fanons Bezug zu Freuds Konzept des Todestriebs deutlich. Fanon erklärt, wie die koloniale Ideologie die Psyche der Kolonisierten formt und zur Entfremdung von der eigenen Kultur und Identität führt. Diese Entfremdung resultiert in einem Konflikt zwischen den Lebenstrieben, die nach Integration und Ganzheit streben, und den Todestrieben, die Zerstörung und Auflösung bewirken. Fanon zeigt, wie die destruktiven Impulse, die durch koloniale Gewalt ausgelöst werden, durch revolutionäre Gewalt in Akte der Befreiung umgewandelt werden können. Aus diesem Grund werfen Kritiker*innen Fanon vor, Gewalt zu verherrlichen. Dies widerlegt Cherki, indem sie ihm Liebe, Großzügigkeit und Güte zuschreibt, Eigenschaften, die sein Freund Aimé Cesaire und viele andere bestätigen.

Beeindruckt von Fanon als Mensch, Arzt und Denker arbeitete Cherki mit ihm in Algerien und Tunesien zusammen und engagierte sich wie er während Frankreichs Krieg gegen Algerien in der Befreiungsbewegung. Als jüdisch-algerische Psychiaterin erlebte sie die psychologischen Auswirkungen des Kolonialismus aus persönlicher, beruflicher und politischer Perspektive. Ihr historisches Bewusstsein für Unterdrückung und Widerstand war als Mitglied der jüdischen Gemeinde bereits stark ausgeprägt und wurde durch ihre Zusammenarbeit mit Fanon verstärkt. Nach dem Ende des Algerienkrieges setzte sie ihre Arbeit als Psychiaterin und ihre politische Aktivität fort, indem sie sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte in Algerien einsetzte. Bis heute bleibt sie eine bedeutende Stimme nicht nur in der algerischen Gesellschaft, sondern weit darüber hinaus.

Ohne den Anspruch zu erheben, das Werk einer Historikerin oder Biografin zu schreiben, verspürte Cherki den Drang, Fanons Leben und Wirken durch persönliche Erinnerungen, Briefe und andere Quellen zu beleuchten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei hat sie bewusst darauf verzichtet, seine Familie auf den Antillen oder seine noch lebenden Geschwister aufzusuchen. Ebenso wenig hat sie alle noch lebenden Personen interviewt, die ihn möglicherweise persönlich kannten. Während des Entstehungsprozesses dieses Buches sprach sie lediglich mit den Personen, deren Wege sich mit ihrem gekreuzt haben. Dazu zählte Marcel Manville, Mitschüler von Joby, Fanons älterem Bruder, mit dem Cherki in Algerien viel Zeit verbrachte. Zwischen Manville und dem drei Jahre jüngeren Frantz hatte sich eine Freundschaft entwickelt, die bis zu Fanons Tod anhielt. Auch Cherki blieb mit Fanon von seinem Aufenthalt in Algerien bis an sein Lebensende verbunden. Im Dezember 1961 verstarb Fanon im Alter von nur 36 Jahren an Leukämie. Trotz seines frühen Todes gilt er als einer der maßgeblichen Wegbereiter der Postkolonialen Studien, die in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnen. Seine Analysen über die Verbindung zwischen individuellen Erfahrungen und struktureller Gewalt machten ihn zu einem revolutionären Denker, der weltweit eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Strategien zur Befreiung von kolonialer Unterdrückung spielte.

Alice Cherki betrachtet Fanons Leben und Werke als inspirierende Quellen der Reflexion, des Widerstands und der Hoffnung, die lokale und globale Dimensionen berühren. Durch ihre Erinnerungen wird die andauernde koloniale Gewalt beleuchtet und ein Diskursraum eröffnet, der auch Deutschland dazu anregt, seine Rolle in Europa und der Welt zu reflektieren. Insbesondere während der 1960er Jahre gab es hierzulande eine wachsende öffentliche Debatte über den Algerienkrieg und die koloniale Vergangenheit Europas insgesamt. Allerdings berücksichtigten diese Diskussionen oft nicht ausreichend Deutschlands eigene koloniale Vergangenheit. Während einige Stimmen die Verbindung zwischen dem Algerienkrieg und dem deutschen Kolonialismus thematisierten8, blieb die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika, Asien und dem Pazifik weitgehend unterrepräsentiert. Erst in den letzten Jahrzehnten ist eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die deutsche Kolonialgeschichte und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart zu beobachten. Diese Entwicklung reflektiert sich auch in der Publikationsgeschichte dieses Buches, das erstmals im Jahr 2000 erschien und 2011 als Neuausgabe erweitert wurde. Seine erneute Überarbeitung zeigt, wie aktuell Fanons Analysen sind, da koloniale Strukturen weiterhin Ungleichheit und Diskriminierung reproduzieren. Das Erkennen dieses Zusammenhangs fördert das politische Bewusstsein und erleichtert das Verständnis aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen im Kontext von Identitätspolitik, Migration und nicht zuletzt der Stabilität der Demokratie. Darüber hinaus fördert es die Erinnerungskultur und Versöhnungsbemühungen zwischen ehemaligen Kolonialmächten und ihren ehemaligen Kolonien. Dies ist besonders inmitten anhaltender Diskussionen über die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit und die Entschädigung für koloniale Verbrechen unabweisbar.

Im Generationsdialog bleibt Fanons Stimme unverzichtbar. Seine präzisen Darstellungen liefern nicht nur wichtige Erkenntnisse für die heutige psychologische Forschung, sondern vertiefen auch das Verständnis für die Verbindung zwischen sozialen, politischen und psychischen Faktoren und stellen die Weichen für eine postkoloniale Kritik, die dazu beiträgt, das Bewusstsein für die politischen Dimensionen der Psychoanalyse zu schärfen. Cherki und andere, die Fanons Erbe reflektieren, tragen dazu bei, diese Diskussionen weiter voranzutreiben. Sie ermutigen Deutschland und Europa, sich ihrer kolonialen Vergangenheit bewusst zu werden und Verantwortung für ihre historische Schuld zu übernehmen.

Fanon sah die Notwendigkeit einer intergenerationellen Solidarität im Kampf gegen die kolonialen Hinterlassenschaften. Er glaubte daran, dass nur durch das gemeinsame Bestreben aller Generationen eine wahre Befreiung möglich sei. Wir wünschen uns, dass ihr durch Cherkis Worte einen neutralen Zugang zu Fanons Psychoanalyse findet und gemeinsam mit euren Lieben einen Weg zur transgenerationalen Heilung findet. Selten wurde ein Schwarzer Theoretiker so zugänglich, so menschlich, so verletzlich beschrieben. Und noch seltener erfahren wir im deutschsprachigen Raum so viel detailliertes Wissen über die psychologischen Auswirkungen des Rassismus und seine Verwobenheit mit Kolonialismus, was einen wichtigen Beitrag zu seiner nachhaltigen Dekonstruktion leistet.

Natasha A. Kelly & Zaphena Kelly

Berlin, den 20. Juli 2024

Es wird stumm, es wird taub hinter den Augen.

Ich sehe das Gift blühn.

In jederlei Wort und Gestalt.

Paul Celan, Die Niemandsrose

Vorwort der Autorin

Der nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich zum Psychiater ausgebildete Frantz Fanon ist der breiten europäischen Öffentlichkeit heute nicht mehr bekannt. Er stammt aus Martinique, hier wurde er 1925 in Fort-de-France geboren, und im Dezember 1961, einige Monate vor der offiziellen Unabhängigkeit Algeriens, wurde er auf algerischem Boden beerdigt. Er ist jung gestorben, mit sechsunddreißig Jahren, und sein Leben und seine Schriften werden heute vor allem mit der Dekolonisierung und Tiersmondismus in Verbindung gebracht. Dennoch werden seine Bücher von Studierenden jeglicher Herkunft gelesen. Frantz-Fanon-Lesekreise, ob aktiv oder nur noch pro forma bestehend, gibt es fast überall auf der Welt, auf den Antillen, in Algerien, im Iran oder in Südafrika. Er wird an amerikanischen Universitäten verehrt, sogar instrumentalisiert. Angelsächsische Filmemacher widmen ihm Filme, englischsprachige Philosophen biografische Essays.

Fanons Namen auszusprechen bedeutet immer, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen, egal, wie alt der Gesprächspartner sein mag. Die Reaktionen sind unvorhersehbar, zwischen Nachfrage und vollkommener Unwissenheit einerseits – »Wer ist das, dein Nachbar?« – oder ferner Erinnerung – »Ich habe ihn als Jugendliche gerne gelesen!« – ist alles möglich. Weder bekannt noch unbekannt, weder Che Guevara noch Sartre noch Camus, war Frantz Fanon ein Wegbereiter in seinen Arbeiten über Rassismus, Kolonialismus und das Verhältnis zwischen Unterdrücker und Unterdrücktem. Seine Äußerungen sind heute als Warnung und Alarmsignal von Bedeutung.

Die Zufälle der Geschichte haben mich eng mit Frantz Fanon zusammengebracht, und zwar in einem äußerst wichtigen Abschnitt seines Lebens, von 1955 bis 1961, der Zeit seines Engagements im Kampf für die Unabhängigkeit Algeriens. Unsere beruflichen und politischen Aktivitäten waren von seiner Ankunft in Algerien bis zu seinem Tod eng miteinander verbunden.

Ein Werk gehört denen, die es lesen, und von Generation zu Generation steht es jedem Leser frei, Fanons Werk nach eigenem Gutdünken zu kommentieren und zu interpretieren. Doch kann das Nachzeichnen eines Wegs manchmal dazu beitragen, die Lektüre und die Kommentare zu erhellen, und den ursprünglichen und affektiven Identifikationspunkt bei der Interpretation des Werks zurechtzurücken.

(2000)

Einleitung

Fanon pflegte Sartre, wenn dieser von ihm bestimmte Details aus seinem Leben wissen wollte, zu antworten, dass er das für oberflächlich hielte. Und doch war Fanon von Sartre sehr beeindruckt. Er wollte von ihm gekannt und anerkannt werden, er war bereit, diesem Mann, dem er eine dauerhafte Bewunderung entgegenbrachte, jede Frage zu beantworten. Aber von sich zu sprechen hieß für ihn nicht, über sein Leben zu sprechen, sondern über sein Engagement, seine Leidenschaften, seine Kämpfe. Fanon betonte gegenüber seinem Freund Manville: Man erzählt seine Vergangenheit nicht, man legt Zeugnis über sie ab.

Aber auch wenn er es gewollt hätte, wäre Fanon nicht in der Lage gewesen, von sich zu erzählen. Er hatte eine starke persönliche Präsenz, wenn er auftrat, alles, wovon er sprach, nahm dann Gestalt an. Doch er sprach eben in der Gegenwart, ohne Bezug auf die Vergangenheit. So tauchten die wenigen Fetzen aus seinem sogenannten persönlichen Leben in kurzen Anspielungen auf, einen kurzen Moment zum Leben erweckt und sofort wieder vergessen. Ihn zu befragen war also nutzlos. Sofort waren wir woanders.

Auch bedeutet der Versuch, den Lebensweg eines außergewöhnlichen Menschen nicht über seine Schriften, sondern über Lebensfragmente nachzuzeichnen, eine Art Gedächtnisübung »für einen anderen«, ein Gedächtnis, das aus Lücken und Fundstücken, aus Wiederentdeckungen und merkwürdig wenigen Rekonstruktionen besteht.

Trotzdem muss man diesen Lebensweg nachzeichnen, wenn man mit den unterschiedlichsten Attributen aufräumen will, die das zeitgenössische Denken Frantz Fanon zuzuschreiben scheint. Wenn man die fanatische Idealisierung in Frage stellen will, die Inszenierung eines von der Geschichte losgelösten Helden, oder wenn man im Gegenteil das ohnmächtige Schweigen brechen will angesichts der erschreckenden Herabwürdigung Fanons zum Apologeten der Gewalt oder zum Vertreter eines veralteten Tiersmondismus. Das ist mein Vorhaben. Aber es geht auch ganz einfach darum, eine Bresche in das Unwissen der Jüngeren zu schlagen gegenüber einem Menschen, über den Simone de Beauvoir 1963 schrieb, er erschiene ihr als eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten dieser Zeit. Und auch darum, zu verhindern, dass er für manche jungen Algerier, die ein Frantz-Fanon-Gymnasium besucht haben, nur eine Figur ist wie Marschall Bugeaud – nach dem das große Jungengymnasium in Algier vor der Unabhängigkeit benannt war – oder irgendein »französischer Psychiater und Soziologe«, wie ihn die Enzyklopädien heutzutage hartnäckig darstellen.

Im weitesten Sinne geht es darum, die Figur und die Epoche in die Geschichte einzuordnen: Fanon war tatsächlich ein wichtiger Akteur seiner Zeit und ist dies auf eine gewisse Weise bis heute geblieben. Er war kein Apologet, sondern ein Denker der Gewalt. Und diese hat sich, wenn sie die Kolonien je verlassen hat, in unsere Städte verlagert, weil man nicht über sie nachgedacht und weil man die Herausforderungen dieser Fanon’schen Jahre vergessen hat.

Fanon war durch und durch Psychiater, ein Aspekt, der stets unterschätzt wurde, umso mehr, als er in seinem kurzen Leben mehr in Nordafrika, zuerst in Blida, dann in Tunis, als in Frankreich praktizierte. Ich hatte damals noch nicht genügend Erfahrung, um seine Kenntnisse und seine klinische Sorgfalt beurteilen zu können, da ich selbst noch in der Ausbildung war. Doch wenn man mit einigem Abstand noch einmal seine psychiatrischen Veröffentlichungen oder den vollständigen und unveröffentlichten Bericht einer Behandlung liest, die er zwischen 1959 und 1960 durchgeführt hat, so ist man überrascht von Fanons Intuition für das Unbewusste und seiner außerordentlichen theoretischen Kenntnis der Psychoanalyse. Dort kann man auch seinen Mut zur Neuerung beim Erkennen von Signifikanten und sein Gespür für interpretative Bindungen feststellen, was bei einem Menschen erstaunlich ist, der sich selbst keiner Psychoanalyse unterzogen hat. Dieser Behandlungsbericht erinnert an einen der von Freud veröffentlichten Fälle, den »Rattenmann«, oder an bestimmte klinische Berichte Ferenczis, auf den sich Fanon seit 1958 in Tunis ausdrücklich bezog. Er liebte seinen Beruf als Psychiater sehr, und diese Tätigkeit floss in sein Denken ein. Es hieße, die tiefe Einheit seines Vorgehens zu verkennen, wenn man versuchen würde, in seinen verschiedenen Facetten den Schwarzen Antillaner, den Algerier, den Psychiater, den Aktivisten und den Schriftsteller zu entdecken. Er war stets auf der Suche nach seinem Verhältnis zu den Anderen und zur Welt. Natürlich hatte er seine Grenzen, seine Zweifel und seine Geistesblitze. Er war von äußerster Intelligenz und setzte seinen Körper in seinem Denken ein, auf die Gefahr des Exzesses hin und vom Exzess ausgehend. Er verstand nicht nur zu denken, sondern auch zu leben: ein Mensch, der Subjekt und Akteur seines Lebens sein wollte.

Ich bin Fanon im Januar 1955 begegnet. Ich machte seine Bekanntschaft im Rahmen einer Konferenz der AJAAS, der »Association de la jeunesse algérienne pour l’action sociale« [Vereinigung der algerischen Jugend für die soziale Aktion], einem der wenigen Freiräume, wo sich Jugendliche treffen konnten: Muslime, Angehörige der Jugendbewegungen und der Pfadfinder, progressive Christen und einige Juden, die sich nirgendwo richtig zugehörig fühlten und die sehr wenige waren im Verhältnis zu den anderen jüdischen Jugendlichen in der Algerischen Kommunistischen Partei (PCA), in der diese allerdings wiederum eine Minderheit darstellten. Das Thema der Konferenz war die Angst in Algerien. Der letzte Redner war Fanon. Es hieß, er sei Schwarz und käme von den Antillen. Das mochte wohl stimmen, aber ich hatte es nicht einmal bemerkt, da ich auf den Glanz seiner Augen geachtet hatte, die von einem transparenten Braun waren, auf die Bewegung seines elegant gekleideten Körpers, auf seine leidenschaftliche Stimme und vor allem auf das, was diese Stimme über die Angst, über Angstzustände sagte. Ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt von Fanons Rede, aber an die Resonanzwirkung auf uns, auf die sehr jungen Menschen, die wir damals waren, und dass sie in einem makellosen Französisch vorgetragen wurde. Am Ende der Konferenz wurde ich Fanon vorgestellt, und der Funke sprang sofort über. Als ich ihm einige Jahre später ganz beiläufig sagte, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen nicht bemerkt hätte, dass er Schwarz sei, blieb ihm der Mund offenstehen und seine Augen waren weit aufgerissen. Er war sichtlich gerührt: Nachdem er so viel darüber geschrieben hatte, dass das Zusammentreffen zwischen Menschen nicht bei der Hautfarbe haltmachen sollte, überraschte es ihn immer noch, wenn dies tatsächlich mal passierte.

Einige Monate später wurde ich aufgrund meiner politischen Parteinahme von meinen Ärztekollegen im Krankenhaus, in dem ich als Externe arbeitete, geächtet und täglich mit einer Gewalt konfrontiert, die nicht nur verbal war: Kittel wurden zerrissen, Unterlagen entwendet, Autoscheiben eingeschlagen, Reifen aufgeschlitzt … Die Psychiatrie der Universitätsklinik, in der ich tätig sein wollte, war auch nicht freundlicher. Ich hatte alle Möglichkeiten einer freien Anstellung ausprobiert. Fanon schlug mir vor, zu ihm nach Blida zu kommen. Ich willigte ein.

Dieses Buch ist keine allumfassende Biografie, und zahlreiche Akteure dieser Zeit, die mit Fanon zu tun hatten, werden nicht erwähnt. So habe ich bewusst nicht versucht, seine Familie auf den Antillen, seine noch lebenden Brüder und Schwestern, aufzusuchen und wiederzusehen. Ich wollte das Prisma bewahren, in dem diese Familie sich für Fanon selbst während seiner Jahre in Algerien, die sie nicht mit ihm teilte, brach. Ich habe auch nicht versucht, alle noch lebenden Personen zu finden und zu befragen, die ihn gekannt haben konnten. An diesem Werk haben sich diejenigen mit ihren Berichten beteiligt, die ich kennengelernt habe und deren Wege sich mit meinem gekreuzt haben.

Es handelt sich auch nicht um den Versuch einer Interpretation, die Leben und Schriften eines Menschen mit den angeblichen Motivationen der Kindheit in Verbindung bringen will. Ich habe keinen Gefallen an Psychohistorie. Ich wollte einfach einen Lebensweg in einem gegebenen historischen Zeitraum beleuchten. Die wesentliche Motivation für diese Arbeit ist ein Bemühen darum, dass die Geschichte nicht aus vollkommener Unkenntnis oder nach vorgefassten Werten umgeschrieben wird – was bei der Geschichte der Dekolonisierung in Algerien diesseits und jenseits des Mittelmeers noch häufig geschieht. Eigentlich ist dieses Buch ein Porträt, das nicht den Anspruch erhebt, das Werk eines Historikers oder Biografen zu sein, eher ein Essay, ein zwangsläufig unvollständiger und unvollendeter Versuch, die Zeit einer Epoche, eines Lebens und eines oft als unzulässig betrachteten Denkens zu vermitteln. Nennen wir es einen distanzierten Zeugenbericht.

Fanon vor Blida

Eine glückliche Kindheit auf Martinique. Der Zweite Weltkrieg: der junge Fanon verpflichtet sich, die Freiheit der von Hitler im Namen der Überlegenheit der Rasse unterjochten europäischen Völker zu verteidigen. Erster Kontakt mit Nordafrika: Der Soldat Fanon nimmt an der Befreiung Frankreichs teil. Rückkehr auf die Antillen. Studium in Frankreich: In Lyon arbeitet Fanon in der Psychiatrie. Sein erster Artikel: »Das nordafrikanische Syndrom«. Das Zusammentreffen mit der institutionellen Psychotherapie in Saint-Alban. Sein erstes Buch: Schwarze Haut, weiße Masken. Auseinandersetzung mit Octave Mannoni. Fanon fährt als französischer Facharzt für Psychiatrie nach Algerien.

*

Wer ist dieser frischverheiratete junge Mann, der in einem psychiatrischen Krankenhaus in einer Unterpräfektur des Algérois ankommt? Fanon war, wie in der Einleitung gesagt, äußerst verschwiegen, was sein persönliches Leben betrifft. Niemand hätte seinen Lebensweg vor seiner Ankunft im Kader der jungen psychiatrischen Krankenhausärzte erahnt. Und doch hatte Fanon bereits eine lange, ausgeprägte Karriere voller Erfahrungen, voller physischer und geistiger Kämpfe hinter sich. Diese Vorgeschichte erfuhren wir von ihm selbst nur bruchstückweise. Von seiner Kindheit, seiner Familie, seinem persönlichen Leben vor seiner Ankunft in Blida sprach Fanon nicht. Über seine Tochter Mireille, die einer Liebesbeziehung in Frankreich entstammte und seinen Namen trug, wissen wir nichts. Fast alle Weggefährten Fanons in Algerien und Tunesien erfuhren von der Existenz dieses Kindes erst Jahre später, nach dem Tod Fanons und der Unabhängigkeit Algeriens.

Es gab Einzelheiten, die wir sehen konnten: seine hübsche und zurückhaltende Frau Josie, sein kleiner Sohn1, sein Schwager, ein junger Maler aus Lyon, der sich lange bei ihnen aufhielt und der Fanon wegen seiner Großzügigkeit verehrte, und später Marcel Manville, ein bekannter antillanischer Anwalt, ein Freund aus der Kindheit und Kriegskamerad, der als Verteidiger algerischer Aktivisten oft auf Durchreise in Algerien war.2 Man konnte bei ihm eine gewisse Schwärmerei für die Antillen entdecken, und manchmal aßen wir Gerichte aus Martinique, während wir bis spät in die Nacht lange Gespräche führten. Fanon liebte den Austausch mit Leuten, die er schätzte, oder einfach mit Freunden, und wie seine Rede deren Aufmerksamkeit fesselte, hörte auch er mit Wohlwollen und Sympathie den anderen zu. Er glänzte in der Kunst der Konversation, aber sprach niemals über sich selbst.

Fanon erwähnte kurz einen früheren Aufenthalt in Algerien als Kämpfer der Forces françaises libres, nur um zu sagen, dass ihm Oran, Bougie und Algier nicht unbekannt waren. Doch er erzählte nichts von sich, und zu seinem Freund Manville sagte Fanon: »Wer seine Memoiren schreibt, hat nichts mehr, was er aus seinem Leben machen kann.« Abgesehen davon, dass es für jeden und zu jeder Zeit unvorstellbar ist, mit zwanzig Jahren seine Memoiren zu schreiben, war es Fanon schlicht unmöglich, von sich zu sprechen, außer in sehr seltenen Momenten, wenn einer mit ihm ganz allein war. Das war zu Beginn seiner Zeit in Algerien nie der Fall. Und die seltenen Bekenntnisse, die er später abgab, stets gegenüber einem einzigen Gesprächspartner, unter vier Augen, waren kurz und ein flüchtiges Glück. Es war dringend geboten, sie erfreut entgegenzunehmen, ohne Fragen zu stellen.

*

Sicher ist, dass er am 20. Juli 1925 in einer wohlhabenden kleinbürgerlichen Familie geboren wurde. Sein Vater Casimir Fanon, Beamter, Zollinspektor, gewissenhaft und diskret, vergaß nie zu erwähnen, wenn die ganze Stadt den 14. Juli feierte, dass zur Zeit des Sturms auf die Bastille in Paris auf Martinique noch Sklaverei geherrscht hatte. Seine Mutter hatte in Fort-de-France einen kleinen Laden. Die »Mulattin«3 stammte mütterlicherseits von einer elsässischen Familie, den Hausfelders, ab, was als Adelsbrief gelten musste auf einer Insel von 250.000 Einwohnern, wo die äußerst komplexen Gradierungen der »métissage«, der Mischung Schwarzer und weißer Vorfahren, einen wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft und ihrer Hierarchisierung darstellte.

Fanon war das fünfte von acht Kindern – von denen sechs am Leben blieben: vier Jungen und zwei Mädchen – und der dritte Junge. Er war ein sensibles und empfindliches Kind, ein verletzlicher und streitlustiger Jugendlicher, sagen die Biografen4, die außerdem von der relativen Lieblosigkeit und Kälte seiner Mutter berichten. Es ist wahrscheinlich, dass Fanon nicht ihr Lieblingssohn gewesen ist, er hatte tatsächlich nicht diese kaum wahrnehmbare, aber reale Grundgelassenheit der Söhne, die von einer liebenden, gar mehr als liebenden Mutter bedingungslos unterstützt werden, wie Sigmund von seiner Mutter Amalia Freud. Selbst später in Tunis, wo sich Fanon bei freundschaftlichen Gesprächen den anderen mehr anvertraute, sprach er fast nie von seiner Mutter, während er seinen Vater immerhin erwähnte. Dennoch war der Briefwechsel mit ihr, auch noch nach dem Tod des Vaters, stets rege und vertraut.

Als Spross einer kinderreichen Familie ohne besondere Dramen, wie sie die Generation seiner Eltern noch erlebt hatte, hat es ihm nicht an Fürsorge und Zuwendung gemangelt, und er scheint eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Seine Freunde und sein nächstälterer Bruder beschreiben ihn als »gewöhnlichen« kleinen Jungen, großzügig und liebevoll, der Sport und Kinderspiele liebte. Sein drei Jahre älterer Bruder und er waren in den Augen ihrer Eltern ungezogene Kinder, die über die Stränge schlugen, ohne zu bezahlen ins Kino gingen und in den kleinen Läden von Fortde-France Bonbons und Murmeln klauten, angefangen beim Laden der Mutter. Also nichts Ungewöhnliches in der damaligen Zeit. Es gab in Fort-de-France sicherlich keine Klingelschnur wie in den Pariser Pförtnerlogen, an der man ziehen konnte, bevor man sich davonmachte. Die einzige etwas persönliche Erinnerung aus dieser Zeit, die mir Fanon mit einer gewissen Rührung und einem der Erinnerung unangemessenen Ernst erzählt hatte, ist diejenige, die ich die »Schœlcher-Episode«5 nenne. Als er mit zehn Jahren wie alle Schulkinder zum Denkmal von Schœlcher geführt wird, um den Helden zu ehren, der »die Sklaven von ihren Ketten befreit« hat, fragt sich der kleine Grundschüler plötzlich, warum der ein Held sein soll; was war denn vorher, wovon man nicht sprach und was doch stattgefunden hatte? Dieses Vorher verdiente es doch, gewürdigt zu werden, darüber sollte man sprechen, von dieser unerhörten Geschichte der Männer und Frauen, die versklavt und dem Code Noir unterworfen waren. Fanon wird noch als Erwachsener unsicher, wenn er sich an diesen konfusen Zweifel des Jungen erinnert, der er damals war. Ob es sich um eine Deckerinnerung handelte, ob gerade ein Geheimnis reinszeniert wurde, ein intimeres Unausgesprochenes, ist ohne große Bedeutung. An diesem Tag, sagte der erwachsene Fanon über sich als Kind, »habe ich zum ersten Mal begriffen, dass mir eine Geschichte erzählt wurde, die über eine Verleugnung geschrieben worden ist, dass man mir einen verfälschten Lauf der Dinge erzählt hat. Ich habe weiter gespielt, Sport getrieben, bin weiter ins Kino gegangen, doch nichts war mehr wie früher. Es war, als hätte ich meine Augen und Ohren geöffnet.« Eine romanhafte Erinnerung, mit dieser Fanon eigenen Freude an Märchen rekonstruiert, die seine Gesprächspartner immer wieder entwaffnete? Das ist schwer zu sagen, doch eins ist gewiss: Diese Erinnerung hat ihn geprägt.

*

Der Zweite Weltkrieg wird für den jungen Frantz Fanon entscheidend: Die Ankunft von Admiral Robert und der französischen Kriegsflotte aus Brest in Fort-de-France Ende 1939/Anfang 1940 versetzt das Volk von Martinique in Aufregung und stürzt Fanon aus einer relativ sorglosen Kindheit in eine Jugend voller Brüche. Als er einige Jahre später seinen Artikel »Africains Antillais«6 schreibt, spielt er genau darauf an. Marcel Manville, der Anwalt aus Martinique, der an den meisten Kämpfen dieses Jahrhunderts teilgenommen hat, und Zeitgenosse Fanons – genau genommen ist er drei Jahre älter, und in diesem Alter ist das von Bedeutung – bestätigt das.

Manville ist Mitschüler von Joby, Fanons älterem Bruder, im Lycée Schœlcher, und zwischen Manville und dem jüngeren Frantz entwickelt sich eine Verbundenheit über den Sport, besonders im Fußball, wo beide glänzen. Trotz der späteren geografischen Entfernung hält diese Freundschaft bis zu Fanons Tod an.

Als Admiral Robert, Hochkommissar der Republik, der sich später unter Pétains Befehl stellen wird, im Oktober 1939 nach Martinique kommt, sind Manville und sein Freund Mauzole, wie später auch Édouard Glissant, bereits Schüler von Césaire7, dem neuen Philosophielehrer am Lycée Schœlcher. Fanon ist noch zu jung für den Philosophieunterricht, nimmt aber über seine Freunde indirekt und interessiert an dieser Begegnung teil, die für sie, wie Manville sagt, wie eine »Wiedergeburt« ist.

Im September 1939 ist Fanon vierzehn Jahre alt. Für relativ behütete Kinder des Bürgertums von Fort-de-France, wie er eines ist, ist das Leben nicht besonders schwer. Zwar sind da die Békés, die Abkömmlinge der kreolischen Weißen, denen alle Reichtümer des Landes gehören, doch sie sind nicht sehr zahlreich, ungefähr zweitausend, und sie leben unter sich. Zwar ist da das Bewusstsein, gegenüber diesen »zehn Familien«8 Bürger zweiter Klasse zu sein, ein Merkmal aus der früheren Kolonialisierung, doch das Alltagsleben zwischen Familie, Schule, Sport und jugendlichen Entdeckungen wird davon nicht berührt.

Der erste und entscheidende Bruch ist also die Ankunft des Pétain ergebenen Admirals Robert und seiner zehntausend Matrosen am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Diese Flotte hatte in den Augen der jungen Leute hohes Prestige und sorgte für Gesprächsstoff bei den Spaziergängen auf der Savane, der Promenade von Fort-de-France. Sie bestand, so sagte man, aus der Surcouf, dem »größten U-Boot der Welt«, der Émile Bertin und dem Flugzeugträger Béarn.9 Der Admiral hatte angeordnet, von Brest auszulaufen, um einen Teil der Landesflotte vor den Deutschen zu retten, und auf der Savane erzählte man sich, dass er das ganze Gold Frankreichs mit sich führte. Außerdem war er der amerikanischen Macht entwischt, die damals auf den Antillen nicht gern gesehen war: Als die Flotte einen Zwischenstopp in New York machen musste, war der Admiral nachts heimlich ausgelaufen in Richtung französische Karibik. Die jungen Martinikaner waren also mächtig stolz, doch sie wurden schnell mit einer direkten und gewalttätigen Erfahrung von Rassismus und Verachtung seitens der Matrosen der Flotte konfrontiert, einer Verachtung der Weißen gegenüber der indigenen Bevölkerung, die zu der üblichen Arroganz von Soldaten in einem eroberten Land noch hinzukam.

Neben diesem unverblümten Rassismus gab es eine schwere Hungersnot, unter der die Militärs und die Bevölkerung in ungleichem Maße litten. Die Antillen waren von Metropolitan-Frankreich abgeschnitten und lebten ausschließlich von ihren eigenen Ressourcen, wie das zwischen 1939 und 1942 auch in Nordafrika der Fall war. Man musste Salz erst herstellen, Öl aus Kokosnüssen gewinnen, ernährte sich ausschließlich von Maniokmehl und Bananen aus Guadeloupe. Es gab auch kein Fleisch mehr für die Bevölkerung, denn die Rinder waren zum Goldpreis den weißen Militärs der Robert-Flotte vorbehalten. Scheinbar fand man nicht einmal mehr genügend Holz, um Särge herzustellen, denn die Toten wurden einfach in Tücher gehüllt, was im Christentum nicht üblich ist. Schließlich, last but not least, wurden die jungen Martinikaner von den Offizieren und Unteroffizieren der französischen Kriegsmarine »weggeschnappt«. So lösten sich die Familien-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen auf.

In dieser Zeit gehen junge Martinikaner in die Dissidenz10 und versuchen, über Borne Rouge im Norden oder über Sainte-Lucie im Süden Dominica oder die englischsprachige Karibik zu erreichen, um gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen. Manville, Halbwaise und einziger Sohn unter acht Geschwistern, hat seiner Mutter versprochen zu bleiben. Fanon dagegen geht im Januar 1943 – er ist gerade achtzehn Jahre alt – in die Dissidenz,11 am Tag der Hochzeit von Félix, seinem ältesten Bruder. Er verschwindet während des Essens. Vorher hatte er aus dem Kleiderschrank seines Vaters zwei Stücke Stoff entwendet, die er verkaufte, um das nötige Geld für die Schleuser zusammenzubekommen,12 die sich an der Organisation der Überfahrten nach Dominica bereicherten. Fanon geht also fort und macht in drei oder vier Monaten seine Grundausbildung.

Währenddessen wird Martinique Schauplatz eines Volksaufstands gegen Admiral Robert. Die Revolte wird von Tourtet unterstützt, dem gaullistischen Oberst eines Landheers, das im Wesentlichen aus Schwarzen Antillanern besteht. Der Aufstand endet mit der Abreise des pétainistischen Admirals, der die Reede verlässt, ohne in die Menge zu schießen.13

Während de Gaulle einen General nach Fort-de-France schickt, um die Ordnung wiederherzustellen, organisiert Oberst Tourtet die Mobilisierung von Soldaten aus Martinique, Guadeloupe und Guyana, Freiwillige der Forces françaises libres, die unter dem Namen »Bataillon numéro cinq« zusammengeschlossen werden. Fanon kehrt aus Dominica zurück, um sich dem Bataillon anzuschließen.

Césaire, noch immer Lehrer, hat 1939 bereits Zurück ins Land der Geburt veröffentlicht und versucht, eine Zeitung wieder zum Leben zu erwecken, Tropiques, die 1943 von Admiral Robert verboten wurde. Die Lehrer am Lycée Schœlcher unterstützen das Engagement ihrer Schüler im Bataillon cinq eher nicht. Einem von ihnen, der sagt, dieser Krieg sei nicht der ihre und »die Weißen sollten sich doch gegenseitig erschießen, das ist besser für die Schwarzen«, antwortet Fanon mit seiner lauten Stimme: »Jedes Mal, wenn die Würde und die Freiheit des Menschen auf dem Spiel stehen, betrifft uns das, ob Weiße, Schwarze oder Gelbe, und jedes Mal, wenn sie bedroht sind, wo immer das auch ist, werde ich mich vorbehaltlos für sie einsetzen.«14

Die Mutter, Éléonore Fanon, ist besorgt, sie vertraut den kleinen Frantz dem großen Marcel an, als wäre Frantz ein junger Mann, auf den man aufpassen könnte, berichtet Manville. Nun beginnt eine Folge von Brüchen zwischen Ideal und alltäglicher Wirklichkeit, zwischen der Menschenwürde, die überall dieselbe sein soll, und der Segregation, dem normalen, zwangsläufigen Rassismus, der zu diesem Alltag gehört. Die jungen Freiwilligen in diesem Bataillon sind unterschiedlicher sozialer Herkunft. Viele gehören der jugendlichen Elite von Martinique an, sind Kinder bekannter Eltern, Absolventen oder Schüler des Lycée Schœlcher, doch man trifft dort auch auf Söhne von Fischern und Zuckerrohrschneidern. Alle ziehen gegen Hitler in den Krieg und werden die europäischen Völker befreien, die im Namen rassistischen Überlegenheitsglaubens unterjocht werden.

Die erste Enttäuschung gibt es noch am Tag der Abreise. Sie soll am 12. März 1944 mit großem Pomp, militärischen Ehren und der Verabschiedung von den Eltern gewürdigt werden. Daraus wird jedoch nichts. All diese jungen Leute werden mitten in der Nacht wie Illegale oder Leprakranke auf der Oregon eingeschifft, meist im Laderaum. Das ist eine schmerzliche Erfahrung für diese sehr jungen Männer, die losfahren, um die Freiheit zu verteidigen, und über denen doch der ferne aber sehr wirkliche Schatten der Sklaverei und der Sklavenschiffe liegt. Am frühen Morgen steigt der junge Fanon auf die Brücke und ruft: »Dieses Schiff müsste Banfora15 heißen.«

Die Truppen gelangen über Bermuda nach Casablanca. Die Überfahrt und die Entdeckung der marokkanischen Stadt sind beeindruckend und besänftigen die Gemüter. Doch sehr schnell kommt eine zweite Enttäuschung. Die Streitkräfte, die zuerst in der Nähe von Casablanca, dann in Guercif stationiert sind, kommen von überall her. Es gibt europäische Freiwillige, zu denen auch die aus den alten Kolonien (die Antillaner) gezählt werden; die Senegalschützen, zu denen die Soldaten aus dem Schwarzen Afrika gehören; die Tabor, marokkanische Goumier-Einheiten; und schließlich die aus Frankreich geflohenen Freiwilligen. Dennoch herrscht in diesem Kosmopolitismus eine strenge Hierarchie, an deren unterstem Ende die Senegalschützen stehen. Sie schlägt sich selbst noch in der Verteilung und in der Ausstattung der Zeltunterkünfte der Soldaten nieder.

Die jungen Schwarzen Antillaner werden als »Europäer« eingeordnet und tragen ein Schiffchen, im Unterschied zu ihren Kameraden aus Afrika, die eine Chechia aufhaben. Und wehe, wenn einer das Lager ohne seine Kopfbedeckung betrat! Aufgrund seiner Hautfarbe wurde er sofort und brutal zu den anderen Zelten geschickt, mit Fußtritten in den Hintern. Fanon wie auch Manville haben diese Erfahrung gemacht.

Bei einer Inspektion durch einen aus Guyana stammenden Delegierten de Gaulles in der algerischen provisorischen Konsultativversammlung hat das Trio Mauzole-Manville-Fanon die Kühnheit, sich über diese Verhältnisse zu beschweren. Dadurch als »Intellektuelle« erkannt, werden sie nach Bougie auf die Militärschule geschickt.16 Die erste Etappe eines langen Marsches zum befreiten Frankreich, und das erste Zusammentreffen mit Algerien und den Algeriern.

Fanon konnte es nicht hinnehmen, dass die Armen den Abfall vor der Kaserne durchsuchten. Gegenüber seinen Freunden erklärte er laut: »Es geht doch um die Menschenwürde.« Im Juni 1944 werden die »Offiziersanwärter« von Bougie nach Oran und Umgebung verlegt, um sich auf die Landung in Südfrankreich vorzubereiten. Während dieser kurzen Zeit haben sie nicht viel Kontakt zur Bevölkerung. Doch der Aufenthalt in Nordafrika, einerseits verborgen, einerseits ans Licht gebracht in der Armee, hinterlässt bei jedem von ihnen einen bleibenden Eindruck.

Die Reise geht weiter, die Route der Forces françaises libres, oder genauer der 2. Panzerdivision aus Nordafrika, ist bekannt. Fanon und seine antillanischen Freunde nehmen an der Landung in Saint-Tropez teil und bleiben ein paar Tage in der Gegend, wo sie den Auftrag haben, verlassene Landhäuser zu bewachen. Fanon befindet sich in dem von Paul Bourget17, dessen Eigentümer natürlich nicht da ist. Unempfänglich für die Aufforderungen seiner Freunde, auszugehen, verbringt er seine Zeit in der Bibliothek. Er liest nicht nur die Bücher, sondern auch die Widmungen und fügt auf dem Vorsatzblatt seine eigenen unterschriebenen Kommentare hinzu.

Bald aber geht es wieder weiter.

Mit seinen beiden Kameraden gehört Fanon zu den Truppen, die die »Route Napoléon« hinaufziehen. Im Laufe eines Gefechts am Doubs, in der Nähe von Montbéliard, wird er am Rücken verletzt. Er weigert sich, im Krankenhaus zu bleiben, und geht zu seinem Bataillon zurück. Anders als die meisten mehr oder weniger offensichtlich nicht weißen »Leute aus den Kolonien«, die im Januar 1945, nach einer Operation namens »Weißwaschung der Forces françaises libres«, nicht in den Norden geschickt werden, sind sie unter den acht Antillanern im »Kessel von Colmar«. Sie nehmen an der Schlacht um das Elsass teil. Man wollte den Alliierten beweisen, dass auch französische Soldaten an der Befreiung Frankreichs beteiligt waren. Die Antillaner leiden in den heftigen Kämpfen und vor allem unter der Kälte. Ein Brief des jungen Soldaten Frantz Fanon, den er damals an seine Eltern geschrieben hat, zeigt seine Verfassung. Wenn er sterben wird, wird es nicht für eine gerechte und gute Sache sein: »Vor einem Jahr habe ich Fort-de-France verlassen«, schreibt er. »Warum? Um ein überholtes Ideal zu verteidigen […]. Ich zweifle an allem, sogar an mir selbst. Falls ich nicht zurückkehren sollte, falls Ihr eines Tages von meinem Tod im Angesicht des Feindes erfahrt, tröstet Euch, doch sagt nie: er ist für die gute Sache gestorben […]; denn diese falsche Ideologie, dieser Schutzschild der Laizisten und der dummen Politiker, soll uns nicht mehr zum Vorbild dienen. Ich habe mich geirrt! Nichts hier, nichts rechtfertigt diese plötzliche Entscheidung, mich zum Verteidiger der Interessen des Hausherrn zu machen, wenn er selbst darauf pfeift. […] Morgen gehe ich als Freiwilliger auf eine gefährliche Mission, ich weiß, dass ich dort mein Leben lassen werde.«18 Dieser Brief des jungen Fanon, der lange unveröffentlicht blieb, zeigt bereits die Züge, die sein kurzes Leben lang konstant bleiben werden: Außer dem Gefühl der Tragik, das Fanon in jedem Moment seines Lebens anhaftet, findet man schon dieses ständige Schwanken zwischen der Enttäuschung über die Menschen und dem unaufhörlichen Glauben an sie, ja der Liebe zu ihnen, zwischen dem Misstrauen gegenüber den Politikern und dem letztendlichen Engagement, zwischen dem »Nein«-Sagen, dem, was man heute Aufruf zum zivilen Ungehorsam nennen würde, und der Suche nach einem »Ja« als Bindeglied.

Ende April 1945 wird das Trio nach Toulon zurückgeschickt. In dieser Stadt erlebt Fanon relativ isoliert die Feiern zur deutschen Kapitulation am 8. Mai. Die jungen Frauen aus Toulon flirten mit den amerikanischen Soldaten, aber wenige von ihnen wollen mit einem Schwarzen Antillaner tanzen, und sei er ein Kriegsheld. Die drei Freunde haben Rangabzeichen und Medaillen bekommen, doch sie werden von der Armee und der Zivilbevölkerung im Stich gelassen. Der Krieg ist vorbei. Manville spricht noch heute mit Zorn von dieser Verlassenheit, die Fanon nie ausdrücklich erwähnte. Fanon war trotzdem von dieser Erfahrung geprägt: den Krieg für die Gleichheit der »Rassen« und die Brüderlichkeit der Menschen mitgemacht zu haben und nun vernachlässigt und ignoriert, wenn nicht sogar verachtet zu werden. Für das Oberkommando gibt es nur eine Lösung: diese inzwischen überflüssigen Freiwilligen wieder in die Tropen zurückzuschicken. Fanon und seine Kameraden begeben sich nach Rouen, von wo aus die Schiffe zu den Antillen auslaufen sollen, da der Hafen von Le Havre noch nicht wieder in Betrieb ist. Während des Aufenthalts auf einem leerstehenden Schloss, dem Château de Chapitre, werden die jungen antillanischen Soldaten von einer bedeutenden Familie der Stadt eingeladen, um ihnen dafür zu danken, dass sie von so weit her gekommen sind, um eine Sache zu verteidigen, die sie nicht unbedingt etwas hätte angehen müssen. Letztere, erschöpft und auch etwas verbittert, fühlen sich in diesem Haus ein wenig wie zur Erholung, Fanon verbringt den Abend entspannt und tätschelt zärtlich den blonden Kopf eines kleinen Jungen der Familie.

Sie sind allerdings für dieses Treffen sorgfältig ausgewählt worden – Söhne aus gutem Hause mit vermutlich guten Manieren und zukünftige Studenten. Die anderen antillanischen Soldaten sind vom Hauptmann nicht für würdig befunden worden, in eine vornehme Wohnung in Rouen zum Essen zu gehen. Das ist dem Hausherrn, Monsieur Lemonier, nicht entgangen, und er fragt, ob es unter den Freiwilligen denn nicht auch Fischer, Zuckerrohrschneider oder Arbeitslose gäbe.

Die Rückfahrt auf der San-Mateo, einem Handelsfrachter, der in aller Eile für den Truppentransport umgebaut worden ist, ist lang und beschwerlich. Sie sind mehr als fünfundzwanzig Tage unterwegs, in ungesunden »Schutzräumen« zusammengepfercht, und ernähren sich im Wesentlichen von Zwieback, Restbeständen der französischen Armee. Kaum sind sie gelandet, ausgehungert und seit langem ohne antillanisches Essen, stürzten sich alle auf ihr Lieblingsgericht. »Dachin«19 verlangt Frantz Fanon dringend. Lange Zeit noch hatte er unter seinen antillanischen Freunden diesen Spitznamen. Die Ankunft geht unter absoluter Gleichgültigkeit der zivilen und militärischen Obrigkeit vor sich. Manville ist von diesem Ende noch immer verletzt. Fanon ist, auch wenn seine ersten Schriften noch Spuren dieser Erfahrung tragen, nie mehr explizit darauf zu sprechen gekommen. Ebenso wenig sprach er jemals über seine Taten im Krieg. Auf einigermaßen direkte Nachfragen zu seinen Verletzungen schwieg er oder sagte, wenn er zu Scherzen aufgelegt war, die Kriegsverletzung sei etwas, was er mit dem General Salan gemeinsam habe.

Wie er seinen Eltern geschrieben hatte, war Fanon nicht froh darüber, diesen Krieg mitgemacht zu haben, obwohl er sein ganzes Leben lang Nazigegner war und zur Résistance stand.

»Ich habe mich geirrt«, schrieb er. Er fühlte sich zutiefst missverstanden. Er hatte die Schule aufgegeben und gegen eine ihm unerträgliche Doktrin gekämpft, die die Vernichtung von Menschen im Namen der vermeintlichen Überlegenheit einer »Rasse« forderte. Und im Verlauf dieses Kampfes hatte er sich mit einer ethnischen Diskriminierung, mit Nationalismen im Kleinen konfrontiert gesehen. Er sprach nicht direkt darüber, aber diese Erfahrung prägte seine späteren Schriften, besonders Schwarze Haut, weiße Masken und »Antillesen und Afrikaner«. Sie verlieh ihm auch eine gewisse körperliche Reife: Bei seiner Ankunft in Algerien war er nur drei oder vier Jahre älter als einige seiner Assistenzärzte, doch alle nahmen ihn als viel älter wahr als sie selbst. Jacques Azoulay20, sein erster Assistenzarzt in der psychiatrischen Klinik von Blida in Algerien, bezeugt dies.

Es ist Sommer 1945, als die Soldaten nach Fort-de-France zurückkehren. Während seine Freunde Manville und Mauzole, die bereits ihr Abitur gemacht haben, sehr bald nach Paris gehen, um zu studieren, bereitet sich Fanon bei Aimé Césaire auf sein Abitur vor. In diesen Monaten schreibt er Gedichte, die allerdings unveröffentlicht bleiben und die sehr von denen seines Lehrers inspiriert sind. Er versucht, eine Gruppe von Jugendlichen aus Martinique zusammenzubringen und hält dazu in Sainte-Marie einen Vortrag. Zusammen mit seinem Bruder Joby unterstützt der junge Fanon die Kandidatur Aimé Césaires zum Abgeordneten, aber er ist kein Wahlkampfaktivist, der Flugblätter verteilt oder politische Reden hält. Das ist nicht sein Stil. Außerdem bewundert Fanon zwar den Dichter, doch er teilt nicht mehr dessen politische Überzeugungen von der Départementlösung, das heißt, der Politik der Assimilierung, die es Martinique und Guadeloupe, wenn sie zu Départements geworden sein würden, erlauben soll, ihre Stimme im französischen Parlament einzubringen. Im Laufe der Jahre wird sich der Graben zwischen beiden Männern verbreitern, auch wenn Fanon den Dichter Césaire weiterhin verehrt.

Wie andere junge Menschen auch, wie Manville und Mauzole einige Monate zuvor, wie manche Jugendliche aus Algerien zur gleichen Zeit erstickt Fanon in einer engstirnigen und unbeweglichen Gesellschaft. Er will weggehen, will in Frankreich studieren, da es noch keine Universität auf den Antillen gibt. 1945 verlässt er Fort-de-France erneut in Richtung Frankreich.

*

Manville und Mauzole sind in Paris als sogenannte »Kolonial«-Studenten aus Übersee in leerstehenden Bordellen in der Rue Blondel untergebracht.21 Fanon will dort nicht bleiben, er möchte sich »anderswo umsehen«, eine seiner liebsten Formulierungen. Zu Manville soll er gesagt haben: »Es gibt zu viele Schwarze in Paris, ich will mich laktifizieren.« Ein Scherz, eine Halbwahrheit? Er hat später mir gegenüber behauptet, dass er die Vorlesungen von Merleau-Ponty besuchen wollte, der damals in Lyon lehrte. Tatsächlich hatte er keine große Wahl, denn Stipendien für das Medizinstudium wurden für Antillaner entweder für Ostfrankreich oder für Lyon vergeben. Wird hier wieder die Erinnerung rekonstruiert? Gewiss wollte Fanon nicht dem Leben der mehrheitlich Schwarzen Studenten der Rue Blondel verhaftet bleiben, in einem rein antillanischen Milieu, wo sich Kommunisten und Trotzkisten bekämpften. Er wollte sich allein in die Konfrontation mit der französischen Gesellschaft wagen. »Je weniger man sich sieht, desto besser versteht man sich«, sagte er auf kreolisch zu seinen Freunden, die er, wenigstens im ersten Jahr, sehr regelmäßig besuchte. Fanon lässt sich also in Lyon nieder.

*

Fanons Universitätskarriere in Lyon ist relativ bekannt und von seinen Biografen nachgezeichnet. Die genaueste Beschreibung dieser Lyoner Studienjahre ist sicherlich die von Jacques Postel.22 Der Grund dafür ist wahrscheinlich der, dass Postel, der mit Fanon im dritten Jahr des Medizinstudiums zusammen in Lyon war, genaue Kenntnis vom universitären und psychiatrischen Milieu der fünfziger Jahre in Lyon hat. Den anderen Biografen sind sowohl der Weg des ehemaligen Soldaten als Psychiatriestudent in Frankreich als auch die wichtigen Themen der französischen Gesellschaft Ende der vierziger Jahre sehr fremd.

1946 beginnt Fanon also sein Medizinstudium in Lyon und lässt sich nicht auf die Vorschläge seines Freundes Mauzole ein, der ihn zur Zahnchirurgie bewegen will. Parallel zum Studium vertieft er sich in die Literatur und vor allem in die Philosophie. Er schreibt sich auch an der geisteswissenschaftlichen Fakultät ein. Fanon besucht Merleau-Pontys Vorlesungen und die des Ethnologen Leroi-Gourhan. Er interessiert sich für Ethnologie, Phänomenologie, für den Marxismus und vor allem für den Existenzialismus und die Psychoanalyse. Er verschlingt Bücher und liest quer durcheinander Lévi-Strauss, Mauss, Heidegger, Hegel sowie Lenin und den jungen Marx. Er kennt auch Trotzkis Schriften, die er aus der Rue Blondel mitgebracht hat, aber er liest nicht Das Kapital. Fanon wird nie Das Kapital lesen. Aus den Diskussionen mit seinen stark politisierten antillanischen Freunden, die in Paris geblieben sind, entwickelt er ein Interesse für die marxistische Methode der Analyse, doch er bleibt gegenüber ihrem Engagement in den Parteien, besonders in der Kommunistischen Partei, sehr distanziert. Hingegen ist er begeistert von der Sartre’schen Subjektphilosophie und von den Texten der Psychoanalyse. Er liest Freud und auch die wenigen Texte von Lacan, die damals veröffentlicht waren. Spuren dieser Lektüre wird man später in Schwarze Haut, weiße Masken wiederfinden, wo er ausgiebig das »Spiegelstadium« und die »Familienkomplexe« zitiert. Er liest auch Lyrik, aber sehr wenige Romane, was seine spätere Frau, eine Studentin der Literaturwissenschaft, damals beklagte. Doch auch in den späteren Jahren wird sich das nicht ändern, ausgenommen sein großes Interesse an Richard Wright. Gleichwohl versucht er sich selbst an Theaterstücken; von zwei Fragmenten und zwei vollendeten Stücken weiß man,23Les Mains parallèles [Parallele Hände] und L’œil se noie [Das Auge ertrinkt]. Das erste schickt er, wie mir Josie Fanon in den achtziger Jahren erzählte, an Jean-Louis Barrault, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten. Es handelte sich um eine Inszenierung philosophischer Themen und insbesondere um eine Reflexion über »die Aktion«. Gewiss, das Thema ist in Mode, wie Camus’ Caligula oder Sartres Die Schmutzigen Hände zeigen. Allerdings und darüber hinaus lassen allein die Titel der Stücke eine Verankerung des Denkens und des Handelns im Körper und in den Sinnen anklingen. Wie dem auch sei, im Laufe seiner zahlreichen Reisen besonders zwischen Algier und Tunis gingen sie verloren, und heute gibt es keine Spur mehr davon. Zur selben Zeit ist Fanon Redaktionsmitglied der kleinen Zeitschrift Tam-Tam, die sich an Studenten aus den Kolonien richtet, er beteiligt sich an der antikolonialen Bewegung und wird ganz selbstverständlich Teil eines Netzes, das sich dieselben Fragen stellt und dieselbe Buchhandlung frequentiert.

Er legt nicht die klassischen Medizinprüfungen zum Externat und Internat ab, die inhaltlich tatsächlich ziemlich weit von den Fragestellungen entfernt sind, die auf ihn einstürmen. Dafür interessiert er sich seit seinem vierten Studienjahr für die Psychiatrie. Damals, im Jahre 1950, wird Psychiatrie in Lyon von Professor Dechaume im Krankenhaus von Grange-Blanche gelehrt. Dechaume interessierte sich nur für Psychochirurgie, und die eigentliche psychiatrische Arbeit wurde auf eine äußerst organizistische Neuropsychiatrie reduziert, wo es für jedes Symptom ein Medikament gibt und für jede Behandlung eine Einweisung. Dennoch bleibt Fanon während seines Psychiatriepraktikums bei Dechaume. Später geht er als provisorischer Interne zuerst nach Dole, ins Krankenhaus Saint-Ylie, und dann, nach einem kurzen Aufenthalt auf den Antillen, nach Saint-Alban zu Tosquelles.24 Es sind seine Studien in Dechaumes Abteilung, die Fanon zu »Das ›nord-afrikanische Syndrom‹« inspirieren, einem seiner allerersten Texte, die veröffentlicht wurden.25

Dieser Artikel ist keine klinische Beschreibung einer spezifisch nordafrikanischen Krankheit, wie es der Geist der damaligen Zeit gerne wollte, sondern eine außergewöhnliche Untersuchung über die Ablehnung und die Verdinglichung eines Anderen, der »bicot«, »bounioule«, »raton« und »melon«26 getauft wird. Er legt die rassistische und abweisende Haltung der französischen Ärzte gegenüber einem nordafrikanischen Patienten offen, der mit seinem Leiden zu ihnen kommt. Er ist sein Leiden, und er kann es nicht in der Sprache sein, die ein Symptom schildern könnte. Ein genaues Symptom ist das, was der Arzt erwartet und was ihn beruhigt. Tatsächlich leidet dieser Exilierte daran, »jeden Tag ein toter Mensch zu sein, in einem Gefühl der absoluten Unsicherheit zu leben, bedroht in seiner Affektivität und in seiner sozialen Aktivität isoliert«, aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein, ohne jegliches Recht auf eine wirkliche Existenz. Der nordafrikanische Arbeiter, von seinen Wurzeln und von seinen Lebensinhalten abgeschnitten, wird zu einem Objekt, zu einem Ding, das in hohem Bogen weggeworfen wird. Dieser Text, der die Schwierigkeit des Pflegepersonals in Frankreich – über eine eventuelle Sprachbarriere hinweg –, die Reduzierung des Anderen auf ein Objekt zu begreifen, wie auch seine Unfähigkeit, ihm wirklich offen zu begegnen und die Verärgerung, die Verachtung und die Aggressivität hinter sich zu lassen, deutlich macht, ist für die damalige Zeit skandalös, aber auch bahnbrechend. Er ist heute noch merkwürdig aktuell, doch das konnte man in der Psychiatrieabteilung von Professor Dechaume nicht begreifen, nicht einmal einige der Anstaltspsychiater, bei denen Fanon Assistenzarzt war. Fanon versuchte damals nämlich nicht (was heute überraschen mag), die Prüfung in Vinatier, der großen Psychiatrieschule von Lyon27, zu machen, wodurch er der Leere an der Universität hätte standhalten können. Während er noch als Praktikant bei Dechaume eingeschrieben ist, wird er provisorischer Assistenzarzt im Krankenhaus Saint-Ylie von Dole. Er ist der einzige Interne für fünfhundert Kranke. Es scheint, dass dieser Aufenthalt relativ anstrengend und voller Konflikte mit der damaligen Chefärztin Dr. Madeleine Humbert28 war. Nach seiner Rückkehr aus Dole reicht er bei Professor Dechaume seine Dissertation ein. Das ist ein richtiggehender Skandal: Es handelt sich um das Manuskript von Schwarze Haut, weiße Masken. Selbstverständlich lehnt Dechaume sie ab, und auf Anraten eines Assistenten verfasst Fanon eine wesentlich akademischere Arbeit über mentale Störungen, die einen Fall von Degeneration des Kleinhirns und des Rückenmarks begleiten, die sogenannte Friedreich-Krankheit.29 1951 ist Fanon dann Doktor der Medizin und fast Psychiater.

Diese Universitätslaufbahn ist relativ bekannt. Hingegen bleibt es, selbst für seine engen antillanischen Kriegskameraden in Paris, teilweise schwer zu verstehen, was er als Zweiundzwanzigjähriger denkt und wie er als ein Student lebt, gequält von seiner Entdeckung der französischen Gesellschaft und von seinem Status als minoritärer Schwarzer. Von ihnen entfernte sich Fanon, der ja schon durch seinen Umzug nach Lyon in geografischer Distanz war, noch mehr, als er sich zunehmend auf die Psychiatrie einließ. Während eines seiner immer selteneren Besuche in der Rue Blondel verblüffte er seine Kameraden, als er sie davon abhielt, einem Kleinkind, das auf den relativ gefährlichen Treppen dieses ehemaligen Bordells Probleme hatte, zu Hilfe zu eilen. »Lasst es doch seine eigenen Erfahrungen machen«, ermahnte er die ängstlichen jungen Eltern. Heute, wo die Psychopädagogik weitverbreitet ist und selbst Dr. Spock den Eltern empfiehlt, das Baby die Welt erkunden zu lassen, ist das ein ganz klassischer Rat, doch damals war er noch überraschend. Manville wusste nicht, dass »Dachin« an Schwarze Haut, weiße Masken schrieb, und auch nichts über Fanons Privatleben. Er trifft sich mit einigen Mitgliedern der Vereinigung Schwarzer afrikanischer Studenten in Frankreich, doch er knüpft auch immer engere Beziehungen zu seinen Kommilitonen von der medizinischen und der literaturwissenschaftlichen Fakultät. Er besucht die Buchhandlung »Les nouveautés« an der Place Bellecour, einen Treffpunkt von jungen und weniger jungen linken Aktivisten, beteiligt sich an mehreren antikolonialistischen Demonstrationen. In dieser Phase sind Georges Counillon sowie ein anderer gleichaltriger junger Mann seine Studienkollegen. Die beiden wird er 1953 in Algerien, im psychiatrischen Krankenhaus von Blida wiedertreffen. Der eine, Counillon, ist Assistent eines psychiatrischen Arztes einer anderen Station – er schließt sich später dem algerischen Untergrund an und wird getötet –, der andere ist als schizophren in einer Nachbarstation interniert.

Wenn, wie Manville sagt, »Fanon sich für Frauen interessierte«, bleibt sein damaliges persönliches Leben doch im Dunkeln; mehrere Personen, die es damals mit ihm geteilt haben, weigern sich, darüber zu sprechen, und andere Aussagen sind höchst subjektiv und können unmöglich übereinstimmen. Jedenfalls ist es das Studentenmilieu, wo Fanon sowohl die medizinische als auch die literaturwissenschaftliche Fakultät frequentiert, an Demonstrationen teilnimmt und ins Theater geht und wo er die Mutter seiner Tochter sowie seine spätere Frau trifft. 1948 bekommt er eine Tochter, die er anerkennt, sobald er von ihrer Geburt in einer anderen Stadt in der Provinz erfährt, deren Mutter er aber nicht heiratet. Im selben Lyoner Studentenmilieu, auf den Stufen des Theaters, trifft er bald darauf Marie-Josèphe Dublé, genannt Josie: Sie wird 1952 seine Frau. Ich habe sie in Blida kennengelernt, als Mutter eines Babys namens Olivier. Das Bild dieser Begegnung auf den Stufen des Theaters von Lyon wird Fanon später in einem seiner letzten Briefe in Erinnerung rufen, den er aus den USA an seine Frau geschrieben hat, bevor sie kurz vor seinem Tod zu ihm kam.

In diesem Studentenleben voller Prüfungen, Begegnungen, Zweifel und Hoffnungen, voller politischem Engagement und vor allem voller Arbeit hält der junge Fanon dennoch die emotionalen Bindungen zu seiner Familie aufrecht. Er kümmert sich um eine seiner Schwestern, die in Frankreich studiert und über die er später sagt, sie sei eine der wenigen Frauen, die sich ihm anvertrauen. Er schickt seiner Mutter einige liebevolle und gut geschriebene Briefe. Fanon bricht nie mit seiner Familie. Er geht nur einen anderen Weg.

*

Nachdem er 1951 seine Dissertation geschrieben hat, fährt Fanon nach Colson auf die Antillen, um eine Vertretung als Arzt zu übernehmen. Er kommt enttäuscht vom armseligen Leben vor Ort zurück, das dort niemand in Frage stellt. Ein Verlangen nach Autonomie ist damals auf den Antillen kaum zu spüren. Es gibt wenige, die, wie Béville, Dichter und Aktivist aus Martinique, die offen kolonialistische Natur der Beziehungen zwischen Frankreich und den »Inseln« betonen.30 Die Mehrheit der Martinikaner steht damals Césaires »Départementlösung« näher. Fanon hat, ohne wirklich daran zu glauben, gehofft, dass sich bei den Antillanern ein Verlangen nach Veränderung entwickeln würde. Nach der Rückkehr von Martinique äußert er seine Enttäuschung: »Ich habe mehr Hosen als Menschen getroffen«.31

Als er von diesem Einsatz auf Martinique zurückkommt, fährt er zu Tosquelles nach Saint-Alban, wovon dieser 1975 in einem Rückblick berichtet.32