Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

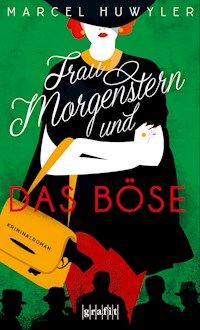

- Herausgeber: Grafit Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Frau Morgenstern

- Sprache: Deutsch

Scharfzüngig, mitreißend und herzerfrischend bösartig. Das Recht ist nicht immer gerecht – davon ist die pensionierte Lehrerin Violetta Morgenstern überzeugt. Deshalb übt sie sich regelmäßig in Selbstjustiz und bringt auf kreative Weise Übeltäter um. Als sie erwischt wird, scheint eine Zukunft hinter Gittern gewiss. Doch dann tritt das geheime Schweizer Killer-Ministerium "Tell" mit ihr in Kontakt. Das Angebot: Morgenstern wird die Haftstrafe erlassen, wenn sie im Gegenzug Auftragsmorde ausführt. Die Rentnerin sagt begeistert zu. Als Ausbilder wird ihr der abgebrühte Ex-Söldner Miguel Schlunegger zur Seite gestellt und Morgenstern kann endlich regelmäßig ihre virtuosen Giftpflanzenkenntnisse einsetzen. Als sie einer riesigen Verschwörung auf die Spur kommt, muss sie alle Register ihres mörderischen Könnens ziehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Marcel Huwyler

Frau Morgensternund das Böse

Kriminalroman

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2019 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH

Cäcilienstraße 48, 50667 Köln

Internet: http://www.grafit.de

E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Clash_Gene (Frau), Dmitriip (Männer)

Gestaltung Innenteil: César Satz & Grafik GmbH, Köln

Lektorat: Christine Derrer

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-89425-629-6

1. Auflage 2019

Marcel Huwyler wurde 1968 in Merenschwand geboren. Als Journalist und Autor schreibt er Reportagen und Geschichten über seine Heimat und aus der ganzen Welt. Er lebt an einem Bergsee in der Zentralschweiz.

1

Kai Koch war seit seiner frühsten Kindheit ein Scheißkerl.

Er selbst vermochte sich zu erinnern, wie er im Alter von dreieinhalb Jahren seine allererste Schandtat mutwillig verübte, als er eines Morgens in voller Absicht neben seinen nachtblauen Topf kackte und es hinterher genoss zuzuschauen, wie seine Mutter die Schweinerei aufwischte.

Als er vier war, machte er die Erfahrung, wie genussvoll es ist, Mitmenschen gezielt ins Verderben zu führen. Kai klemmte sich selbst Zeige- und Mittelfinger seiner linken Hand an einer Schublade der Stubenkommode ein und bezichtigte seinen zwei Jahre älteren Bruder Samuel der Tat. Mitzuerleben, wie seine Eltern den Bruder ausschimpften, ohrfeigten und mit einer Woche Hausarrest bestraften, verschaffte Kai einen noch nie zuvor erlebten Glücksrausch.

Der Scheißkerl wurde älter, größer und boshafter.

Seine Eltern, der Bruder, die Lehrer, Schulkameraden und Haustiere in der Nachbarschaft litten am meisten unter seiner Niedertracht. Es bereitete Kai Koch Freude, Menschen zu demütigen, es war ihm ein Vergnügen, auf Kosten anderer zu profitieren. Er war hochintelligent, hinterhältig und skrupellos, regelmäßig Jahrgangsbester im Gymnasium, begeisterte sich für ein Studium der Geschichte (die Weltgeschichte besteht zu neunzig Prozent aus Taten von Halunken) und begann nach seinem Universitätsabschluss in jener Branche zu arbeiten, in der Lug und Trug gewinnbringend kultiviert werden.

Er ging in die Werbung.

Mittlerweile war Kai Koch fünfundvierzig Jahre alt, vierzigprozentiger Gesellschafter der Agentur Wirb oder stirb, mehrfacher Millionär, Milizmajor in einer Panzerbrigade der Schweizer Armee, Mitglied in drei Verwaltungsräten, Vizepräsident des Businessnetzwerks Best First, Besitzer eines Einfamilienhauses mit Seeblick, verheiratet mit Susanne, einer ehemaligen Miss-Schweiz-Kandidatin, und Vater der zwölfjährigen Zwillinge Jeremy und Leonardo.

Und ein noch gerissenerer Scheißkerl als je zuvor.

Vor zwei Monaten hatten sie ihn erwischt.

Mit seinem Audi R8 Spyder, innerorts, Tempo siebenundneunzig statt der erlaubten fünfzig, dazu zwei Glas Champagner und drei Gin Tonic im Blut. Auf schwere Widerhandlung hatte das Strafgericht entschieden. Die Geldbuße war Kai Koch so was von schnurzegal gewesen, dass man ihm aber den Führerausweis für drei Monate entzog, tat ihm richtig weh. Das beschnitt seine Unabhängigkeit massiv. Zwar hätte er während der Strafzeit die Firmenlimousine samt Chauffeur benutzen können, doch einem Leittier wie Koch war es zutiefst zuwider, das Steuer aus der Hand zu geben. Er lenkte – oder gar keiner. Dann noch lieber mit dem öffentlichen Verkehr reisen.

Also fuhr er nun jeden Tag mit der Bahn ins Büro.

Und hasste es.

Andauernd Verspätungen, versiffte Abteile, fleckige Sitzpolster, defekte Toiletten, herumliegende Gratiszeitungen, zu kalt oder zu warm eingestellte Klimaanlagen, zerhackte Lautsprecherdurchsagen, unfähige Kontrolleure.

Und dann die Passagiere.

Kai Koch empfand es als zutiefst demütigend, zusammen mit wildfremden, hässlichen, müffelnden, schlecht gestylten und strunzdummen Menschen im selben Abteil sitzen zu müssen.

Tag für Tag die immer selben irren Figuren.

Es kam ihm vor, als wäre der Zug voller Statisten auf dem Weg zum Casting für einen Monty-Python-Film.

Da gab es die Kampfhusterin, den Zahnstocherkauer, den Joghurtbecherauskratzer und den Geräuschvoll-den-Rotz-Hochzieher. Ein ausgemergelter Alter trug einen signalroten Gehörschutz, wie ihn Forstarbeiter oder Tontaubenschützen benützen. Ein käsebleiches Girl mit lebensmüden Pandaaugen, das aussah, als müsste es zwangsernährt werden, trug trotz der Sommerhitze eine Daunenjacke. Und zwei sturzbetroffen dreinblickende Flintenweiber um die sechzig, mit Männerfrisuren, Rohseidegewändern und Holzkugelhalsketten, berichteten einander von ihren neusten Wochenendseminaren, bei denen sie Geist und Gedärme gereinigt hatten.

Ganz oben jedoch auf Kai Kochs Hitliste der abgefahrensten Zugpassagiere standen zwei besonders nervige Exemplare.

Er nannte sie Fliege und Krähe.

Da war dieser junge Muskelmann, dessen viel zu enger Billiganzug metallgrün schimmerte, wie der Thorax einer Schmeißfliege. Jeden Morgen verspeiste die Fliege ihr Frühstück im Zugabteil und alle durften dabei zusehen: Erst schaufelte der Kerl mit einem Suppenlöffel den Inhalt eines Halbliterbechers Magerquark in sich hinein, soff anschließend einen Proteinshake und drückte sich zum Schluss zwei hartgekochte Eier in einem Stück in den Mund, endlos darauf herumkauend, dumpf vor sich hinstarrend, wie ein debiler Elch.

Mindestens ebenso abartig fand Koch die runzlige, solariumgegerbte Krähe um die fünfzig. Typ Parfümverkäuferin in einem Kaufhaus. An den meisten Tagen trug sie synthetische Gewänder mit Leopardenmuster, was ihr die Aura einer Puffmutter verlieh. Die Krähe verrichtete während der Zugfahrt ihre halbe Morgentoilette inklusive Schminkprozedur, Frisurencheck, Nägelfeilen und Parfümdusche.

Pendlerpöbel.

Kai Koch hätte sie alle am liebsten erschlagen.

Eine Stunde und fünfzehn Minuten dauerte Kochs allmorgendliche Tortur von seiner Haustür bis zum Büro. Zuerst mit einem Schnellzug bis zum Hauptbahnhof, dann umsteigen auf eine Regionalbahn für weitere vier Haltestellen.

In seinen ersten Tagen als unfreiwilliger Bahnkunde verschanzte sich Kai Koch während der Reise noch hinter einer Zeitung, hörte mit Kopfhörern Musik von seinem Smartphone, schaute darauf einen heruntergeladenen Film oder surfte auf Pornoseiten herum. Das langweilte ihn bald, die Zeit konnte er besser nutzen. Also begann er im Zugabteil, was er auch im Auto am liebsten tat – er telefonierte.

Ungeniert, unflätig und unangemessen laut.

Es war ihm egal, dass die Mitreisenden seine Gespräche mithörten, es war ihm einerlei, was sie über ihn dachten. Die empörten Blicke der Passagiere ignorierte er vollends. So etwas wie Schamgefühl war ihm fremd. Die einzige Scham, die er kenne, frotzelte Koch jeweils in bierseligen Herrenrunden, befinde sich zwischen den Beinen der Frauen.

Er telefonierte fortan jeden Tag während der gesamten Zugfahrt. Er rief seine Sekretärin an, Geschäftsfreunde, Kunden, seinen Aktienhändler, den Anwalt und seinen Personal Trainer. Er sprach lauthals mit Segel-, Golf- und Triathlonkollegen, seinem Steuerberater, seinem Ernährungscoach und einem gewissen Karli, der ihn in Zeiten kleinerer, kreativer Durchhänger mit Kokain versorgte. Er zeigte dabei sein ganzes Können als Scheißkerl: Er log, befahl, manipulierte, täuschte, intrigierte, bezirzte, dealte und drohte. Und bekam immer seinen Willen.

Er sprach mit seiner Frau Susanne, mit seiner langjährigen Geliebten Johanna und seiner Sexbekanntschaft Melanie, die er vor zwei Monaten auf einer Flirtseite im Internet kennengelernt hatte und seither unregelmäßig zum schnellen, harten und vor allem unverbindlichen Sex traf. Er reservierte im Bella Vista einen Tisch für sich und seine Frau anlässlich ihres dreizehnten Hochzeitstages von nächster Woche, buchte ein Hotelzimmer nahe beim Büro für ein Schäferstündchen über Mittag mit Johanna, rief Internetflirt Melanie an und genoss ein paar Minuten dreckigsten Telefonsex (immerhin hierbei dämpfte er seine Stimme ein wenig) und reservierte anschließend für Freitagabend im Club Erezione den üblichen, allmonatlichen Zwei-Stunden-All-inclusive-Service mit seinen beiden Lieblingsprostituierten Kiki und Deliah.

Die einzige Moral, die ihre Daseinsberechtigung habe, pflegte Kai Koch zu sagen, sei die Zahlungsmoral.

An diesem Donnerstagmorgen verließ er den Schnellzug, wie jeden Arbeitstag, um acht Uhr sechsunddreißig am Hauptbahnhof auf Bahnsteig sieben. Er durchquerte die stark frequentierte Bahnhofshalle, wich Pendlern, Wurstständen, Wischmaschinen, Schulreisegruppen und apathisch gaffenden Touristenrudeln aus und glich dabei einem Hai, der hoffärtig durch einen Schwarm Heringe prescht.

Plötzlich hechtete ihn von der Seite ein junger Mann an. Er trug ein violettes, verwaschenes T-Shirt mit einem orientalischen Logo auf der Brust und ein Jesusbärtchen, das mehr nach vernachlässigter Gesichtspflege denn bewusstem Styling aussah. Der Typ tänzelte neben Koch her, fuchtelte mit einem Klemmbrett herum, auf dem Sun for Africa stand, und flapste ihn an: »Na, der Herr, etwas Gutes für Afrika tun?«

Kai Koch ignorierte den Dialoger, wie die korrekte Jobbezeichnung für diese professionellen Belästiger lautet, und legte einen Schritt zu.

»Was haben Sie denn gegen Afrika?«, hakte der Kerl nach, jetzt schon in vorwurfsvollerem Ton und mit der Mimik des weltoffenen, moralisch Überlegenen.

Koch blieb abrupt stehen, schenkte dem Jesusbart sein Haifischlächeln und blaffte ihn an: »Oh, ich mag Afrika und seine Menschen, sehr sogar.« Er sprach so scheißfreundlich und überdehnte dabei jeden Vokal, wie ein Pfleger, der Hochbetagten im Heim den Menüplan vorliest. »Ich mag vor allem die Weiber. Ich lasse mir regelmäßig von schwarzen Nutten einen blasen.«

Der Dialoger, zu baff, um verbal zu kontern, versuchte stattdessen mit affektiert vorgetragener Schnappatmung seine tiefste Entrüstung auszudrücken und funkelte dem davoneilenden Koch böse hinterher.

Diese Profigefühlsdusler irgendwelcher Hilfswerke gingen Koch so was von auf den Sack. Er, ganz der kreative Werber, betitelte sie als Zuhälter der Gutmensch-Organisationen.

Koch nahm die Treppe hinunter zur Unterführung und stieg zu Bahnsteig elf hoch, wo der Anschlusszug einfahren sollte. Neuneinhalb Minuten sinnloses Herumstehen und Warten auf die S 45.

Scheiß öffentlicher Verkehr.

In achtundzwanzig Tagen würde er seinen Führerschein zurückbekommen. Er konnte es kaum erwarten, wieder ein freier Mensch zu sein.

In der Ferne hörte er das elektrische Sirren des herannahenden Regionalzuges. Der Bahnsteig war voller Menschen, das allmorgendliche Gedränge und Geschubse. Kai Koch trat ein paar Schritte nach vorn, er wollte als Erster einsteigen. Links von ihm brachte sich eine junge Mutter mit Kinderwagen in Position, rechts standen zwei Teenager mit Rucksäcken und Kopfhörern, deren Ohrmuscheln die Größe von Hundefressnäpfen hatten, und von hinten rückte ihm eine alte Frau mit blau-rot kariertem Kopftuch auf die Pelle. Hatte die Hexe nicht vorhin in seinem Schnellzugabteil gesessen? Kai Koch trat noch einen Schritt vor.

Er zuerst.

Wäre ja noch schöner, mit einem Stehplatz im Zug vorliebnehmen zu müssen. Die doppelstöckige S 45 fuhr mit pneumatischen Seufzern in den Bahnhof ein.

Drei Wimpernschläge bevor die Lok an den Wartenden vorbeifuhr, bekam Kai Koch einen kurzen, aber heftigen Stoß in den Rücken. Wäre er im oberen Teil, in Höhe der Brustwirbel, getroffen worden, hätte sein Körper das ausbalancieren können. Der Stoß traf ihn jedoch präzise zwischen Beckenknochen und erstem Lendenwirbel, was selbst den stärksten Mann aus dem Gleichgewicht bringt. Koch büßte mit einem Mal seine Körperspannung ein. Er versuchte noch, mithilfe seiner Arme und dem Aktenkoffer, die Balance wieder zu gewinnen, sackte aber nach vorn weg, kippte über die Betonkante des Bahnsteigs und stürzte auf das Schotterbett von Gleis elf, wo er bäuchlings liegen blieb. Der Schotter schürfte ihm Knie, Ellenbogen und die linke Wange auf, beschmutzte seinen anthrazitfarbenen Maßanzug und verschrammte seine Wildlederschuhe von Santoni, die er sich während seines letzten Toskanaurlaubs geleistet hatte.

Es sind Bahnunfälle dokumentiert, bei denen auf Bahntrassen gestürzte Personen überlebten, weil sie sich flach auf den Boden gedrückt hatten. Kai Koch hatte sich sein Leben lang noch nie geduckt und Sich-klein-Machen entsprach so gar nicht seiner Mentalität. Alphatiere wie er zeigten stets Größe. Also bäumte er sich reflexartig auf und hob den Kopf, sein rabenschwarzes, für gewöhnlich akkurat nach hinten gegeltes Haar hing ihm in Strähnen in die Stirn.

Er hörte die Schreckensschreie der Wartenden auf dem Bahnsteig, hörte das Quietschen der Notbremsung und dann noch, für einen allerletzten Augenblick, das Geräusch, das entstand, als ihm die Front der Lok das Stirnbein eindrückte.

Ein trockenes Knacksen, als breche ein Glasrohr.

Ein Geräusch, das ihn an seine Kindheit erinnerte, als er als Bub mit seinem Bruder im Wald herumgetollt war und aus Eifersucht Samuels neuen Pfeilbogen übers Knie gebogen hatte, bis er splitterte.

Kai Koch, der Scheißkerl, war auf der Stelle tot.

2

Der Zugriff erfolgte morgens um vier Uhr.

Überall auf der Welt bevorzugen Sondereinsatzkommandos die sehr frühen Morgenstunden für Überraschungsangriffe. Die Zielpersonen liegen dann für gewöhnlich im Tiefschlaf, nehmen ihre Festnahme desorientiert und somit willenlos hin und leisten keine nennenswerte Gegenwehr.

Der Einsatzleiter hieß Riccola. »Ja, wie das Kräuterbonbon, aber mit zwei C geschrieben!«, wie er sich belustigten Neubekanntschaften jeweils mit jener resignierten Art von Demut vorstellte, wie sie Menschen mit Geburtsgebrechen und wunderlichen Namen eigen ist. Mag sein, dass Riccola deshalb einen Beruf ausübte, bei dem er seiner Kundschaft anonym gegenübertreten konnte und mit schwarzer Sturmmaske vermummt.

Er war Polizist im Rang eines Oberwachtmeisters und leistete seit elf Jahren Dienst beim Spezialeinsatzkommando SEK Schwalbe, einer taktischen Einheit der Bundespolizei, deren Auftrag es war, Menschenleben in Fällen schwerster Gewaltkriminalität zu retten.

Riccola war einundvierzig Jahre alt, geschieden, kinderlos und ehemaliger Vizeeuropameister im Ju-Jutsu. Er trug ein Musketierschnäuzchen, rasierte sich den Schädel kahl, seit er vor fünf Jahren die ersten grauen Haare an den Schläfen entdeckt hatte, und gab auf Fragebögen beim Punkt ›besondere Merkmale‹ stets an, er sei ›untätowiert‹; eine nackte Tatsache, die er als erfrischend retro empfand, insbesondere in Zeiten, wo bald jeder Halbwüchsige ganze Körperhälften mit einem Geflecht aus Maori-Krieger-Tattoos zur Schau stellte.

Für den Auftrag heute Nacht hatte Riccola seine drei besten Männer aus dem SEK-Pool ausgewählt. Nicht dass der Einsatz besonders schwierig werden würde. Eher das Gegenteil war der Fall. Nachts lautlos in ein Haus einzubrechen und eine alleinstehende, schlafende Person festzunehmen, das war bestenfalls Routine.

Es waren vielmehr vier delikate Details im Einsatzbefehl, die Riccola dazu veranlassten, ein Topteam aufzubieten.

Erstens: Der Auftrag war von allerhöchster, anonym bleibender Stelle angeordnet worden. Maximale Geheimhaltungsstufe. Im internen Sprachgebrauch der SEK-Leute spöttisch auch Dhing-Auftrag genannt. Dhing war das Akronym für Das-hier-ist-nie-geschehen.

Zweitens: Die verhaftete Zielperson sollte weder in ein Gefängnis überstellt noch einer Behörde zugeführt oder, was selten vorkam, direkt in die Sicherheitsräume eines Ministeriums gebracht werden. Stattdessen hatte man sie an einen Übergabeort zu transportieren, wo ein fremdes, anonym operierendes Team sie übernehmen würde.

Drittens: Der Auftrag trug den für SEK-Verhältnisse geradezu grotesk-kreativen Codenamen Omas Ausflug.

Und viertens: Die Zielperson entsprach so gar nicht dem Profil von Riccolas üblicher Kundschaft: Die Sondereinheit Schwalbe wurde bei Geiselnahmen zu Hilfe gerufen, bei riskanten Razzien, Kidnapping, Gangkriminalität und Terrorgefahr. Auf der To-do-Liste standen Bankräuber, Amokläufer und verzweifelte Väter, die sich und ihre Kinder umzubringen drohten, weil das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Kesb die Kleinen zwangsabholen wollte. Und in letzter Zeit kümmerten sie sich vermehrt um die jungen Dschihad-Heimkehrer, die – deprimiert über den nicht gefundenen Heldentod in der Fremde und ihre vertane Chance auf die zweiundsiebzig Jungfrauen – nun mit Kalkammonsalpeter, Wasserstoffperoxid, Autobatteriesäure, Nagellackentferner und sonst noch ein paar Einkäufen aus Drogerie und Baumarkt eine Superbombe zusammenbastelten, mit der sie Ungläubige in die Luft jagen und sich selbst zum Märtyrer pulverisieren wollten.

Mit all diesen Subjekten hatte Riccola seine Erfahrungen gemacht. Sie konnte er einschätzen und neutralisieren. Mit so einer Zielperson wie heute Nacht jedoch hatte er noch nie zu tun gehabt.

Es handelte sich um eine Dame im Pensionsalter. In Riccolas Weltbild war das gleichbedeutend mit alt, schwach und harmlos.

Um drei Uhr achtundfünfzig machte sich einer der SEK-Männer mit Spezialwerkzeug am Türschloss des alleinstehenden, zweigeschossigen Einfamilienhauses an der Lindenbergstraße Nummer zwölf zu schaffen. Das Kaba-Doppelzylinderschloss wurde binnen zwanzig Sekunden geknackt. Die Männer, ausgerüstet mit schwarzen Sturmmasken, Nachtsichtgeräten und Pistolen, rückten geräuschlos vor und sicherten Raum für Raum. Sie orteten die Zielperson, wie im Einsatzbefehl vermutet, im zweiten Stock, am Ende des Flurs, im Westzimmer. Da lag sie in ihrem Bett und schlief, in Rückenlage, bekleidet mit einem wachsgelben Nachthemd, das einem Astrid-Lindgren-Kinderbuch entsprungen schien. Sie schnarchte, als rieben sich in ihrem Rachen Packeisschollen aneinander.

Riccola zückte aus seiner Beintasche einen Autoinjektor in Kugelschreibergröße und entfernte die Schutzkappe. Ohne das geringste Geräusch zu verursachen, huschte er an das Bett der Frau, beugte sich über sie und handelte blitzschnell. Mit der linken Hand hielt er ihr den Mund zu, falls sie erwachen und schreien würde, während er mit der rechten Hand den Autoinjektor an den Hals der Frau presste. Der Federmechanismus im Innern löste die Nadel aus, die ein hochwirksames Narkotikum auf Retotextyn-Basis injizierte, das die alte Frau in weniger als zwei Sekunden in einen künstlichen Tiefschlaf versetzte, noch bevor sie aus ihrem eigenen, natürlichen Schlummer erwacht war.

Riccola zog seine Sturmmaske aus und inspizierte die neutralisierte Zielperson.

Es irritierte ihn, wie jung die alte Frau auf ihn wirkte. Ihr Körper, der sich unter dem knöchellangen Nachthemd andeutungsweise abzeichnete, schien schlank und sportlich zu sein mit weiblichen Rundungen an den richtigen Stellen. Zwar ließen die langen perlmuttweißen Haare die Frau greisenhaft erscheinen, ihr Gesicht hingegen war überraschend frisch. Es war fein und harmonisch gezeichnet mit nur wenigen Furchen, keinerlei Schwellungen, Hängewangen oder Altersflecken. Und ein kecker, fast spöttischer Ausdruck umspielte ihren kleinen Mund. Selbst jetzt, wo die Frau leblos dalag, ging eine natürliche Autorität von ihr aus. Laut Einsatzbefehl war sie neunundfünfzig Jahre alt.

Riccola hätte sie massiv jünger geschätzt.

Seine Männer hievten den leblosen Körper aus dem Bett und packten ihn in einen schwarzen verschließbaren Transportsack, ähnlich einem body bag, wie er bei der Leichenbergung verwendet wird. Einer aus seiner Gruppe blieb bei der Frau, während die anderen ausschwärmten, sämtliche Zimmer im Haus durchstöberten und nach dem im Einsatzbefehl aufgelisteten Beweismaterial suchten. Sie entdeckten die Gegenstände schließlich im Badezimmer und in einer mit Kleiderschränken vollgestopften Kammer und verstauten alles in schwarze Nylonsäcke.

Riccola zischte den Befehl zum Abmarsch. Der gesamte Einsatz hatte gerade einmal achtzehn Minuten gedauert.

Das SEK-Team fuhr einen hellblauen Toyota-Transporter mit getönten Scheiben. Im fensterlosen Laderaum saßen zwei Männer und behielten den Transportsack mit der Zielperson im Auge. Sie fuhren fast eine Stunde lang – nach dreißig Minuten wurde der Frau nochmals die gleiche Dosis Narkotikum verabreicht –, bis sie den vereinbarten Übergabetermin erreichten.

Den Parkplatz eines Baumarktes. Unbewacht, unbeleuchtet, ohne Überwachungskameras.

Das fremde Team erwartete sie bereits. Zwei mit schwarzen Sturmhauben vermummte Männer stiegen aus einem dunkelblauen Mercedes-Transporter. Codewörter wurden ausgetauscht, der Transportsack mit der Frau und die Nylonsäcke mit den Beweismitteln übergeben und umgeladen. Ohne ein weiteres Wort brauste das anonyme Team davon. Riccola schaute seine drei Kollegen an und nickte.

Am Horizont begann es eben zu dämmern.

***

So gut geschlafen hatte Violetta Morgenstern schon lange nicht mehr. Sie war eben aufgewacht, hielt ihre Augen aber noch geschlossen, um diesen ihr in den letzten Jahren immer seltener vergönnten Moment der absoluten Leichtigkeit frühmorgens im Bett möglichst lange auszukosten. Sie fühlte sich bemerkenswert frisch und rundum ausgeruht. Kein Muskel schmerzte, keine versteiften Schultern, ja nicht einmal ihr Genick zwackte, wie das sonst jeden Morgen üblich war.

Dann registrierte sie, dass sie nicht daheim in ihrem Zimmer lag.

Nicht ihr Bett, nicht ihre Bettwäsche.

Die Matratze, auf der sie hier lag, hatte einen anderen Härtegrad, war weicher und federte, für ihren Geschmack, in der Beckenregion zu sehr. Zudem war diese Matratze mit einem Fixleintuch aus kratzigem Frotteestoff bezogen, nicht wie zu Hause, wo Violetta ausschließlich Duvet- und Kissenbezüge sowie Bettlaken aus Flanell benutzte, weil sie doch sommers wie winters in der Nacht ein Gfrörli war und Flanell so schön wärmte.

Sie hörte das ungewohnte Summen einer Lüftung. Und es roch hier auch nicht wie daheim.

Violetta Morgenstern schlug die Augen auf.

Sie befand sich in einem fensterlosen Raum, geschätzte vier auf sechs Meter groß, also in etwa so wie ihr Näh- und Bügelzimmer zu Hause. Boden, Decke und Wände bestanden aus Beton, beigeweiß gestrichen. Eine mit einem Gittergeflecht geschützte Leuchtstoffröhre in der Mitte der Decke erleuchtete den Raum. Zu grell Violettas Meinung nach. Neben dem Bett gab es noch ein Waschbecken und eine Toilettenschüssel ohne Klobrille, beide aus Edelstahl. In die Wand zu ihrer Linken war eine Tür eingelassen, auch die aus Stahl. Der Türgriff fehlte.

Violetta spürte, wie Panik und Übelkeit in ihr aufkamen. Sie presste ihre Lippen zusammen und drückte mit beiden Fäusten auf den oberen Teil ihres Brustkorbes, auf den Solarplexus, um den Brechreiz zu unterbinden.

Ich bin eingesperrt!

Sie setzte sich im Bett auf, zog die Beine an, massierte sich die Schläfen und atmete durch die Nase mehrmals tief in den Bauch.

Schon besser.

Doch in ihrem Kopf rasten die Gedanken weiter.

Was geschieht hier mit mir? Warum hocke ich in einem Verließ? Und wer hat mich hergebracht?

Sie vergegenwärtigte sich nochmals die letzten Stunden, bevor sie ins Bett gegangen und eingeschlafen war.

Gestern – das war ein Sonntag gewesen …

Sie war, wie jeden Tag, selbst an den Wochenenden, um fünf Uhr fünfundfünfzig aufgestanden. Noch im Nachthemd trank sie zwei Tassen Kaffee, heiß, schwarz, stark, und hörte sich im Radio die Sechs-Uhr-Nachrichten an. Anschließend rollte sie ihre Gummimatte aus und praktizierte die ›Fünf Tibeter‹, danach duschte sie und kleidete sich an. Den Rest des Morgens verbrachte sie mit einem reichhaltigen Brunch und ausgiebigem Zeitungslesen. Sie hatte vier Sonntagsblätter abonniert und las sie alle von vorn bis hinten, ausgenommen die Sportseiten. Sport interessierte sie nicht.

Gegen Mittag hin überprüfte Violetta Rechtschreibung und Grammatik einer Masterarbeit in Geografie, die einer ihrer ehemaligen Grundschüler ihr zur Korrektur geschickt hatte. Violetta freute sich, wenn mittlerweile längst erwachsene Schützlinge von damals sie noch immer um Hilfe baten. Das kam öfters vor. So korrigierte sie Bachelorarbeiten, Präsentationen, Vorträge, Lehrabschlussprüfungen oder Bewerbungsschreiben. Einmal hatte eine ehemalige Drittklässlerin sie sogar gebeten, ihre Hochzeitsanzeige auf grammatikalische und orthografische Fehler zu überprüfen. Violetta betrachtete das als nachträgliche Anerkennung ihrer pädagogischen Arbeit. Wenn die Kinder von damals sich ihr auch noch als Erwachsene anvertrauten, dann hatte sie als Lehrerin wohl einiges richtig gemacht.

Der Sonntagnachmittag war ausgefüllt mit leichten Arbeiten in ihrem Kräutergarten, etwas Bürokram sowie einigen Improvisationsversuchen am Klavier. Sie spielte gern Passagen aus Keith Jarretts Köln Concert nach. Nicht besonders gekonnt, aber ihrem Gemüt tat es wohl.

Gegen fünfzehn Uhr war sie mit ihrem Auto zur Justizvollzugsanstalt Meerschwand gefahren, wo sie Maurice besuchte und mit ihm zwei gesellige Stunden verbrachte.

Kurz vor der Dämmerung kam sie nach Hause und betrat als Erstes ihr kleines Labor, das in einem Teil der Garage untergebracht war. Am Tag zuvor hatte sie versucht, aus selbst gemörserten Serafinendisteln mittels Destillation Giftstoffe herauszulösen. Das Experiment war ihr gelungen. Zufrieden betrachtete sie erneut die kleine Glasflasche, in der sie das reine Gift aufbewahrte.

Gegen sieben Uhr abends wurde Violetta hungrig und wärmte sich die Reste einer Gemüselasagne vom Vortag auf.

Um halb acht verfolgte sie die Tagesschau des Schweizer Fernsehens und suchte danach erfolglos einen spannenden oder schönen Spielfilm. Nach ein paar Minuten sinnlosem Herumzappen wählte sie – was sie in solchen Fällen meistens tat – einen dieser History-TV-Kanäle und schaute sich einen Dokumentarfilm über Adolf Hitler an. Hitler brachten sie täglich, immer nach zwanzig Uhr, mehrere Folgen hintereinander, in der jede nur denkbare Facette seines Lebens thematisiert wurde. Die Sendungen hatten Titel wie Hitlers Bunker, Hitlers Generäle, Hitlers Sekretärin, Hitlers Schäferhunde, Hitlers Blitzkrieg, Hitlers Hobbys, Hitlers Atombombe. Violetta hatte sich einmal die Mühe gemacht, zu zählen: Sie war auf dreiundvierzig Hitler-TV-Titel gekommen, eigentlich vierundvierzig, wenngleich Hitlers Kontakt zu Außerirdischen wohl mehr als Scherzsendung verstanden werden musste.

Sie mochte Hitler-Dokumentarfilme, weil hier das Böse glasklar definiert, gezeigt und so für den Zuschauer fassbar gemacht wurde.

Das pure, abgrundtiefe, unverdorbene Böse. Als Konzentrat erlebbar, während sechzig Sendeminuten abzüglich dreier Werbeblöcke zu je viereinhalb Minuten.

Nicht dass Violetta dem Bösen besonders zugeneigt wäre. Gottbewahre. Sie hätte sich genauso gern einen Liebesfilm angeschaut, aber das Fernsehen brachte halt nun mal mehr Adolf Hitler als Rosamunde Pilcher. Nein, es war vielmehr so, dass Violetta große Gefühle mochte. Starke Emotionen, Seelennahrung, egal welcher Art. Liebe, Verrat, Sehnsucht, Hass, Geburt, Leiden, Tod – oder eben das Böse. Sie mochte es, wenn die Dinge prägnant waren. Ja oder nein, richtig oder falsch, die Ampel zeigt grün oder rot, Prüfung bestanden oder durchgefallen.

Schattierungen waren ihr zu schwammig. Sie war der Meinung, man müsse sich entscheiden im Leben, wo man stehen wollte, selbst bei Nebensächlichkeiten des Alltags. Violetta hatte ihre Prinzipien, eines davon war, die Dinge stets klar zu taxieren. Das hatte sie auch in ihrem Beruf als Grundschullehrerin, bevor sie sich frühpensionieren ließ, so gehandhabt. Es gab für sie nichts, was man nicht mithilfe einer Notenskala von eins bis sechs bewerten konnte.

Kurz nach zehn Uhr kroch sie in ihr Bett, las noch eine halbe Stunde lang im neusten Commissario Brunetti und schlief danach innerhalb weniger Minuten ein.

Und erwachte erst wieder an diesem fremden Ort.

In den hintersten Winkeln ihres Verstandes begann plötzlich ein Gedanke zu rumoren. Nur vage, aber je mehr sie grübelte, desto mehr nahm er Gestalt an. Lag es vielleicht im Bereich des Möglichen, dass man sie … Aber nein, das war doch zu abwegig, dazu hätte man sie ja … Und sie hatte wirklich aufgepasst, damit niemand …

Hör auf damit!

Violetta warf ihren Kopf hin und her, als könnte sie so den Gedanken wieder aus ihren Gehirnwindungen schütteln.

Ein metallenes Geräusch riss sie aus ihren Gedankengängen. Die Stahltür schwang auf. Ein Mann, vermummt mit einer Sturmmaske, trat breitbeinig vor ihr Bett. Er ließ die Arme hängen und spreizte die Finger, wie ein Cowboy ohne Colt. Wortlos und mit einer Kopfgeste beschied er ihr mitzukommen.

War das der Moment, um an Flucht zu denken?

Violetta überlegte nur einen Augenblick lang und entschied sich dagegen. Die Chance auf Erfolg lag bei null, zudem war ihre Neugierde groß, endlich zu erfahren, was das Theater hier sollte.

Sie stand auf, zupfte ihr Nachthemd manierlich zurecht, strich ihr weißes langes Haar über die Schultern, drückte ihr Kreuz durch und reckte das Kinn. Ihre Hände zitterten. Sie ballte sie zu Fäusten, atmete ein und aus, tief in den Bauch hinunter.

Dann ließ sie sich vom Maskenmann hinausführen.

Sie wurde in einen anderen Raum gebracht und auf einen am Boden festgeschraubten Stuhl aus Leichtmetall gesetzt. Dieser Raum war sehr viel größer, ganz in Schwarz gestrichen und ebenfalls mit einer Stahltür gesichert. Die öffnete sich gerade geräuschlos.

Violetta hielt sich aufrecht, fuhr sich mit der Zungenspitze blitzschnell über die trockenen Lippen und legte ihre Hände in den Schoß. Das Herz schlug ihr bis zum Hals.

Zwei Männer betraten den Raum. Violetta staunte gleich doppelt. Erstens: Die beiden Kerle waren nicht vermummt. Zweitens: Sie sahen aus – was bizarr war in diesem martialischen Umfeld – wie stinknormale Beamte. Langweilig, durchschnittlich, energielos. Wie zwei Schluck Wasser.

Bünzlis.

Die Typen hätten in ein Steuerbüro hineingepasst, auf ein Straßenverkehrsamt oder eine Briefmarkensammlermesse. Aber ganz bestimmt nicht hierher in diesen … Ja, wer waren die Leute hier eigentlich?

Polizei? Militär? Steckte eine Sicherheitsbehörde dahinter? Violetta wusste nicht einmal, ob die Schweiz über einen Geheimdienst verfügte, so wie in den USA die CIA, NSA oder das FBI. Oder war sie am Ende gar von Kriminellen entführt worden? Diesen Gedanken verwarf sie sogleich wieder, hütete sie doch weder Staats- oder Industriegeheimnisse noch war sie vermögend. Die bescheidene Erbschaft ihrer Eltern war nie und nimmer ein Kidnapping wert.

Wer zum Teufel also hat mich entführt und hält mich hier fest?

Sie spürte, wie Übelkeit und Panik erneut aufflammten. Sie atmete geräuschlos durch die Nase tief ein und aus. Formte mit all ihren Fingern eine Raute. Horchte ihrem Herzschlag. Versuchte ihr Nervensystem wieder in den Normalmodus zu versetzen. So wie sie das jeweils auf dem Zahnarztstuhl tat, kurz, bevor sie vor Angst fast starb.

Sie musterte die beiden Kerle. Der eine trug einen langweiligen dunkelgrauen, der andere einen langweiligen hellgrauen Anzug. Dazu eierschalenfarbene Hemden, keine Krawatten. An den Füßen schwarze Halbschuhe mit Gummisohlen, abgenutzt, unelegant; immerhin sauber geputzt und leidlich poliert.

Der eine Typ war schon älter, um die sechzig. Er war eher klein, geschätzte ein Meter fünfundsechzig, dicklich, behäbig, hatte schütteres, braunes, halb ergrautes Haar und eine nicht unfreundliche Ausstrahlung. Alles in allem ein gmögiger Typ, wie man hierzulande sagte. Aber er wirkte müde, krank sogar. Ein verbrauchter Mann. Er war zwar gut beleibt, sein Gesicht jedoch sprach Bände. Er schaute resigniert. Seine Augen schimmerten wässerig, der Lidschlag war so träge wie der eines Uhus. Die Tränensäcke waren geschwollen und wiesen grüngelbe Hämatome auf. Seine ehemals fleischigen Wangen waren eingefallen und die Mundwinkel hingen hinunter, wie die Lefzen eines Bluthundes. Der Mann war besorgniserregend blass, als wäre ihm speiübel. Er schwitzte stark. Er war definitiv nicht gesund.

Sein Hausarzt hatte vermutlich einiges an ihm herumzudoktern.

Und – der Mann hatte einen Tick. Kaum zu erkennen, aber Violetta war er nicht entgangen. Seine rechte Ohrmuschel zuckte in unregelmäßigen Abständen.

Sein Kollege war das pure Gegenteil: hager und sehr groß, um die eins neunzig. Die langen Arme und Beine schlackerten an seinem Körper. Seine Bewegungen erinnerten an die riesigen Werbelufttänzerfiguren, wie sie bei Neueröffnungen von Discountern und Autohäusern am Eingang stehen und ihre von einer Windmaschine aufgeblähten Gliedmaßen in die Welt hinausflattern lassen. Er war noch keine vierzig. Listiger Blick, öliges Lächeln, rotblondes kurz geschorenes Haar. Eine eher schmierige Erscheinung. Solche Typen plagten nach Feierabend daheim in ihrem Keller kleine Tiere. Sein Markenzeichen war der orangeblonde balkenförmig gestutzte Schnauzer, der ihn aussehen ließ wie ein Pornofilmdarsteller aus den Achtzigerjahren.

Violetta fand den Mann zutiefst unsympathisch. Möglich, dass sie vorschnell und unfair urteilte, doch mit ihrem ersten Eindruck lag sie eigentlich selten falsch.

Die beiden Kerle traten langsam auf Violetta zu, blieben mit einer Armlänge Sicherheitsabstand vor ihr stehen und blickten von oben auf sie herab.

Es war der ungesunde Dicke, der leichenblasse Ohrwackler, der die Stille brach. Offensichtlich der Chef, dachte Violetta, das Alphamännchen. »Frau Morgenstern, was denken Sie, warum Sie hier sind?«, fragte er so leidenschaftslos, als verkündete er im Fernsehen die Gewinnquoten beim Samstagslotto.

»Zuerst einmal sagt man Guten Tag, dann erst beginnen höfliche Leute mit der Fragerei.« Violetta hatte sich vorgenommen, von Beginn an auf Konfrontationskurs zu gehen. Die Kerle erwarteten wahrscheinlich ein eingeschüchtertes Huscheli. Da war es taktisch gar nicht schlecht, wenn sie aufmuckte. Indem sie angriff, lenkte sie sich zudem selbst von ihrer erneut aufkommenden Panik ab.

Sie musterte die beiden unverfroren und zeigte dabei ein süffisantes Mitleidslächeln. Ein Gesichtsausdruck, bei dem sich manche Typen sofort verhöhnt fühlten.

Und die Beherrschung verloren.

Dem Ohrwackler fiel die faltige Kinnlade runter und endlich bekam sein graues Gesicht etwas Farbe. Der Pornoschnauzer zog geräuschvoll den Rotz hoch, zog seine Oberlippe nach oben und schaute sie aggressiv an.

Na also, funktioniert doch, dachte Violetta.

Die Männer wechselten kurz einen Blick miteinander, als wollten sie sich gegenseitig beruhigen. Lassen wir uns von der nicht provozieren!

Der Ohrwackler hatte das bisschen Lebensrouge in seinen Wangen bereits wieder verloren. Mit monotoner Stimme hakte er nach: »Irgendeine Ahnung, was Sie getan haben könnten, dass diese besondere Behandlung hier vonnöten macht?«

Violetta legte noch einen drauf.

Wie eine Furie raunzte sie die beiden an: »Ich finde es eine Frechheit, wie Sie eine Dame hier herumsitzen lassen, noch dazu im Nachthemd und ohne ihr ein Glas Wasser oder einen Kaffee anzubieten. Die Herren scheinen aber auch sonst nicht zu wissen, wie man sich höflich benimmt, sonst hätten Sie sich mir mit Namen vorgestellt.«

Dem Ohrwackler platzte der Kragen. Unversehens schritt er auf sie zu und streckte sein Gesicht so nahe an Violettas, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. Sie roch seinen mit Ammoniak durchsetzten Schweiß, Mundfäule und Kölnisch Wasser. »Unsere Namen?«, blaffte er sie an. »Sie dürfen uns nennen, wie Sie wollen, Madame. Suchen Sie sich etwas aus, was zu uns passt!«

»Dann nenne ich Ihren Lakaien Herr Pornoschnauzer und Sie sind Herr Mundgeruch.«

Ein Tritt in deren Genitalien wäre nicht wirkungsvoller gewesen.

Dem Ohrwackler entgleisten die Gesichtszüge. Er zuckte zurück, wandte sich von Violetta ab und hob – bemüht, die Geste wie beiläufig aussehen zu lassen – seine Hand kurz vor den Mund, um verstohlen hineinzuhauchen. Der Schnauzer sah aus, als würde er sich am liebsten auf Violetta stürzen und sie erwürgen.

Es entstand eine Pause, in der alle ihren nächsten Schritt erwogen.

»So kommen wir hier nicht weiter.« Jetzt war der Schnauzer an der Reihe. Die Nummer zwei. Das Betamännchen, wie Violetta vermutete.

Aus seiner Sakkotasche zog er einen kleinen weißen Tablet-Computer hervor. Er tippte darauf herum, worauf ein Großteil der einen schwarzen Wand plötzlich von innen zu leuchten begann und sich als riesiger Flachbildschirm entpuppte. »Schauen wir uns doch zusammen einen Film an«, feixte der Schnauzer.

»Einen Ihrer Pornos?«, fragte Violetta mit übertriebener Begeisterung.

Er ignorierte sie und ließ stattdessen den Film laufen. In Farbe, gestochen scharf und mit hochaufgelöster Bildqualität.

Schon nach den ersten Filmsekunden biss sich Violetta auf die Unterlippe. Sie war kurz davor, sich zu übergeben.

Sie hatten sie erwischt.

3

Der Film dauerte exakt eine Minute achtzehn Sekunden, wie ein mitlaufender Timecode in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anzeigte. Sie ließen ihn insgesamt dreimal laufen, ohne auch nur ein Wort dazu zu sagen. Zeigten Violetta einfach nur den Film.

Die Szenerie musste von einer Überwachungskamera aufgenommen worden sein. Es gab keinerlei Schwenk, Fahrt oder Zoom, nur die Totale. Ein Bahnhof war zu sehen mit einer großen, wartenden, wogenden Menschenmenge auf dem Bahnsteig. Ein S-Bahn-Zug fuhr ein. Dann war da ein Mann mit Aktenkoffer, der plötzlich stolperte, wild mit den Armen ruderte, in den Gleisgraben hinunterstürzte und von der Lok frontal erfasst wurde.

Ende.

Sie zeigten ihr den Film ein viertes Mal. Stoppten diesmal jedoch an der Stelle, wo der Mann ins Straucheln geriet. Spulten ein wenig zurück, zoomten in das Standbild herein, vergrößerten den Ausschnitt mehr und mehr, bis nur noch der Mann mit dem Aktenkoffer im Bild war – und die Person, die in seinem Rücken stand.

Eine vornübergebeugte, alte Frau mit blau-rot kariertem Kopftuch.

Der Film ruckte in Superzeitlupe weiter. Die Frau hob ihren rechten Arm und versetzte dem Mann vor ihr einen Stoß in den Rücken, hart und präzise, und der Mann kippte nach vorn.

An dieser Stelle stoppte der Pornoschnauzer den Film, spulte nochmals zurück, zeigte wieder den Stoß, nochmals zurück, wieder den Stoß …

Violetta saß da und machte einen geistlosen Tausendmeterblick. Obwohl es in ihr drin tobte. Sie hörte das Blut rauschen in ihrem Kopf und ihr Magen wollte in sich zusammensacken.

Der Schnauzer zoomte das Gesicht der alten Frau heran, bis es den Flachbildschirm zu zwei Dritteln ausfüllte. Zuerst war das Bild unscharf und stark verpixelt, dann lief eine Art Balken über das Bild und verwandelte es in ein ultrascharfes, hochaufgelöstes Foto, sodass man jedes Detail erkennen konnte. Eine sehr alte Frau, mit Kopftuch, dicker Hornbrille, Hakennase, faltigem Gesicht, Warzen und Hängewangen.

»Sie haben sich redlich Mühe gegeben, Frau Morgenstern.« Jetzt trat der Ohrwackler wieder auf die Bühne. »Sie haben sich verkleidet, geschminkt und mit ein bisschen Maskenbildnertechnik Ihr Gesicht verändert. Kopftuch und Brille – das kann jeder Laie. Aber wie Sie mit Latex ganze Gesichtspartien neu modelliert und verändert haben, alle Achtung, das ist schon eher Profiliga.«

Violetta schaute ihn verständnislos an, runzelte die Stirn, machte mit der rechten Hand eine Ich-weiß-nicht-was-Sie-meinen-Geste.

Der Ohrwackler dozierte weiter: »Normalerweise wären Sie damit problemlos durchgekommen. Keine der handelsüblichen Überwachungssoftware könnte Sie mit der Maskerade identifizieren. Sie wären nie erwischt worden.«

Er blickte zur Decke und lächelte, als winkte ihm von dort ein lieber Mensch zu. Dann schaute er abrupt zu Violetta hinüber und fuhr in schneidendem Tonfall fort: »Sie hatten ganz einfach das Pech, dass auf diesem Bahnhof vor zwei Wochen eine neuartige Videoüberwachung installiert wurde. Kameras, die gestochen scharfe, hochaufgelöste Filme produzieren. Aber das ist noch nicht alles. Das wirklich Bahnbrechende ist die neu entwickelte, biometrische Software, die in der Lage ist, Gesichter zu scannen – und zu identifizieren. Jeder Scan wird in Echtzeit mit einer riesigen Datenbank abgeglichen. Und jetzt kommts, Frau Morgenstern: Diese Gesichtserkennungssoftware, die mit selbstlernenden Algorithmen arbeitet, ist so clever, dass sie selbst subtilste Gesichtsmerkmale erkennt, die für den Menschen nicht wahrnehmbar sind. In bis zu neunzig einzelne Punkte wird ein Gesicht aufgeschlüsselt, analysiert und mit Abermillionen gespeicherter Fotodaten verglichen. Tja, da kann sich die Frau Morgenstern noch so viel Latex aufs Gesicht pappen, der Computer deckt ihre Identität trotzdem auf.«

Violetta saß noch immer kerzengerade da und versuchte, ein ahnungsloses Gesicht zu machen. In ihr drin jedoch tobte ein Tornado.

Auf dem Großbildschirm poppten jetzt Fotos auf und gruppierten sich wie Klebezettel um die zentrale Großaufnahme der alten Kopftuchfrau, der mutmaßlichen Violetta.

Das eine Foto stammte aus Violettas Reisepass, ein anderes, schon etwas älter, von ihrem Führerschein. Und dann waren da noch zwei digital ausgeschnittene Zeitungsartikel. Einer handelte von der Einweihung eines neuen Altersheims und zeigte eine Gruppe Helferinnen beim Ausschenken eines Aperitifs. Die dritte Dame von links war Violetta Morgenstern, so jedenfalls stand es in der Bildlegende. Der zweite Zeitungsartikel befasste sich mit der Premiere eines neuen Bühnenstücks, einem Schwank mit dem Titel Der untreue Großvater, den das Seniorentheater Silbergeier aufführte. Das schlechte Foto in körnigem Schwarz-Weiß zeigte eine Spielszene mit einem Mann und einer Frau, bei der es sich, laut Bildlegende, um ›die böse Nachbarin Evi Sturzenegger (gespielt von Violetta Morgenstern)‹ handelte.

Jetzt begann der Pornoschnauzer zu zaubern.

Er tippte virtuos auf seinem Tablet herum, worauf auf sämtlichen Violetta-Fotogesichtern kleine rote Messpunkte erschienen. Sie markierten Nasenflügel, Augenlider, Pupillen, Nasolabialfalte, Brauen- und Mundwinkel, Tiefe des Augensockels, Kinn, Wangen und Haaransatz, ja selbst die Ohren waren mehrfach gekennzeichnet.

Der Schnauzer strahlte und zauberte weiter: Von all diesen Gesichtspunkten aus zischten nun rote Linien wie Laserstrahlen auf das große Foto der alten Kopftuchfrau, setzten sich überall in ihrem Gesicht fest – und wechselten die Farbe von Rot auf Grün. Schließlich erschien ein Schriftzug: Faceprint. Übereinstimmung: 99,9 Prozent.

Dann poppte ein allerletztes Foto auf. Es zeigte all jene Gegenstände, die das SEK-Team in Violettas Haus konfisziert hatten. Eine Hornbrille, Schminkutensilien, eine falsche Nase, Warzen und Wangenteile aus Latex sowie diverse Kleidungsstücke. Unter anderem ein blau-rot kariertes Kopftuch.

Violetta machte keinerlei Anstalten, das eben gegen sie Vorgebrachte zu kommentieren. In ihrem Gesicht gab es keine Regung, die man hätte deuten können. Ihr Antlitz war so inhaltsleer wie eine stehen gebliebene Wanduhr. Sie war ganz gelassen, was nicht gespielt war. Mit jeder Minute, in der ihre Entlarvung absehbarer geworden war, hatte sie sich mehr entspannt. Es gab für sie nichts mehr zu verstecken; so etwas wirkte enorm befreiend. Keine Übelkeit mehr, kein explodierender Kopf, keine Panik. Alles war nun klar, das Spiel vorbei, hier endete die Geschichte. Was sollte sie sich da also noch aufregen?

Ihr Nervensystem fuhr auf Normalbetrieb herunter. Sie hatte alles verloren und darum nichts mehr zu verlieren. Sie konnte jetzt in die Offensive gehen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Untergehen mit fliegenden Fahnen.

Überrumple die Typen mit der gnadenlosen Wahrheit, sagte sie sich. Greif an!

»Tja, das war’s«, sagte der Ohrwackler feierlich und faltete die Hände, wie ein Pfarrer, der seine Gemeinde zum Schlussgebet auffordert. »Frau Violetta Morgenstern, Sie werden hiermit angeklagt des Mordes an Kai Koch.«

Violetta zog die rechte Augenbraue hoch. »Ach, sein Name war Kai Koch? Was für ein wohlklingender Name für so einen schlechten Menschen.«

Sie bestritt ihre Tat nicht eine Sekunde lang. Ja, sagte Violetta, sie habe den Kerl, diesen Herrn Koch, mit Absicht in den Tod gestoßen. Sie bereue ihre Tat nicht, sie habe gute Gründe dafür gehabt.

»Und ich würde es wieder tun.«

Kein Bedauern. Keine Zerknirschtheit. Keine Reue.

Die Männer schienen überrascht. Sie hatten nicht mit einem so schnellen, vollständigen Geständnis gerechnet.

»Meine Herren, warum sollte ich lügen? Ihre vorgebrachten Beweise gegen mich sind eindeutig. Sie haben mich erwischt. Alles abzustreiten wäre sinnlos, für uns alle nur peinlich und reine Zeitverschwendung.«

»Oh, Zeit werden Sie künftig mehr als genug haben«, höhnte der Schnauzer. »Mörder erhalten eine lebenslange Freiheitsstrafe, das wären so um die fünfundzwanzig Jahre Knast. Mal nachrechnen, Sie sind jetzt neunundfünfzig, dann kämen Sie frühestens heraus, wenn Sie … äh …«

»… wenn ich vierundachtzig bin. Welche Schulnote hatten Sie eigentlich als Schüler im Kopfrechnen? Sie sind zu langsam, mein Lieber, üben, üben und nochmals üben.«

Dem Schnauzer schoss das Blut ins Gesicht. Er stierte Violetta an, als ginge er ihr jeden Moment an die Gurgel. Sein Kollege versuchte die Situation zu entschärfen, indem er dazwischenfuhr: »Warum haben Sie das getan, Frau Morgenstern? Warum musste Kai Koch sterben?«

Violetta lächelte und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, als wäre sie der joviale Stargast in einer TV-Talkshow. »Meine Herren, endlich kommen wir zum spannenden Teil dieser Unterhaltung. Die Frage nach dem Warum. Warum? Weil Kai Koch ein durch und durch schlechter Mensch war. Darum. Und wer Böses tut, mit dem wird es böse enden.«

Der Ohrwackler machte mit beiden Armen eine weit ausholende Bewegung, mit der er signalisierte: Das müssen Sie uns schon genauer erklären, Lady.

»Sie wollen die ganze Geschichte hören?«

Die beiden Kerle verschränkten die Arme.

Also erzählte Violetta ihre Mordsgeschichte.

Ganz von vorn.

»Ich hatte mich in der Stadt an der Universität für einen öffentlichen Kurs eingeschrieben. Ein Seminar in der Abteilung Biologie. Giftpflanzen in der Heilkunde, ein Thema, das mich sehr interessiert und über das ich selbst seit Jahrzehnten forsche. Der Lehrgang dauerte zehn Tage. Ich fuhr von meinem Wohnort aus – Sie kennen mein Zuhause ja gut, wie ich schmerzlich feststellen musste – mit der Bahn in die Stadt. Und da war dieser Kerl im Zug …«

»… Kai Koch«, warf der Pornoschnauzer dazwischen.

»Der Herr Koch, richtig. Der Zufall wollte es, dass er und ich am Morgen und nach Feierabend im selben Zug, meistens sogar im selben Abteil, saßen. Sehr schnell wurde mir klar, was für ein abgrundtief schlechter Mensch er ist. Er telefonierte ununterbrochen. Und zwar so laut, dass ich sämtliche Gespräche mithören musste. Er betrog und belog seine Familie, seine Freunde und Arbeitskollegen. Er entpuppte sich als hinterhältiger, fieser, böswilliger Mann. Bereits nach dem dritten Tag Bahnfahren mit ihm war mir klar, dass ich es hier mit einem richtig üblen Kerl zu tun hatte. Weitere zwei Tage genügten mir, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Dieser Mann war ein Monster. Er würde sein Leben lang genau so weitermachen. Er würde vielen Menschen schaden, ihnen sehr wehtun, sie ins Verderben führen, Existenzen würden zerstört werden – und niemand würde diesen Mann stoppen können.«

Violetta hielt inne, schaute die Männer eindringlich an, wie sie es mit ihren Schülern getan hatte, wenn sie eine Geschichte vorlas und Kunstpausen einlegte, um zusätzliche Dramatik zu erzeugen.

»Es gibt kein Gesetz, das verbietet, ein zerstörerisches Scheusal zu sein. Wir alle wissen, dass Recht und Gerechtigkeit nicht das Gleiche sind. Kein Gericht dieser Welt kann diesen Kai Koch wegen seiner Boshaftigkeit und Skrupellosigkeit verurteilen. Niemand kann ihn zur Rechenschaft ziehen für all seine juristisch legalen Widerwärtigkeiten, die er begangen hat, und erst recht nicht für diejenigen, die er in Zukunft noch begehen würde.«

Violetta atmete geräuschvoll aus und wieder ein und setzte dann zum Finale an.

»Das Recht ist nicht immer gerecht. Also habe ich für Gerechtigkeit gesorgt, indem ich den Kerl vor den Zug stieß.«

Die beiden Kerle schienen beeindruckt.

Einen mit so viel Überzeugung, Hingabe und Haltung dargelegten Fall von Selbstjustiz erlebten sie nicht alle Tage. Der Ohrwackler schaute Violetta teilnahmsvoll an, der Schnauzer schüttelte andauernd den Kopf und grinste dabei vor sich hin, als hätte ihm jemand einen besonders zotigen Witz erzählt.

»Ich sehe, Sie sind erstaunt, meine Herren. Wenn Sie aber – als eine Art Hausaufgabe – meine Argumentation nochmals Schritt für Schritt überdenken, werden Sie feststellen, dass die Tötung von Kai Koch eine gute, weil nachhaltige Lösung war. Ohne Kai Koch ist die Welt ein klein bisschen besser.«

»Der Mann hatte eine Ehefrau und zwei kleine Söhne!«, entrüstete sich der Schnauzer mit etwas zu viel künstlichem Pathos.

»Eine Familie, die nun ohne ihn ein anständiges, rechtes und gesundes Leben führen kann«, konterte Violetta. »Er hätte seiner Frau erst das Herz und dann im Streit das Jochbein oder eine Rippe gebrochen. Früher oder später hätte er sie für eine seiner Huren verlassen, zuvor aber hätte er sie noch mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Und seine Söhne wären mit so einem Vater als Vorbild ebenfalls zu Fieslingen herangewachsen und hätten ihrerseits einer Menge Menschen Böses angetan. Ich habe dieses üble Dominospiel aufgehalten. Mit meinem Mord an Kai Koch habe ich viele Menschen vor großem Unglück bewahrt. Ich habe für Gerechtigkeit gesorgt und Prävention betrieben. Nun bin ich erwischt worden. Für meine Tat werde ich geradestehen und ins Gefängnis gehen. Schon meinen Schülern predigte ich stets: Strafe muss sein.«

Was nun geschah, irritierte Violetta.

Zum Finale ihres Geständnisses hatte sie mit Empörung, Strafrechtskunde und vielleicht sogar einer Moralpredigt gerechnet. Nichts von alldem geschah. Stattdessen lächelten die beiden Männer still vor sich hin. Nicht die Art von erlöstem, müdem Lächeln, wie Kriminalbeamte es zeigen, wenn sie nach stundenlangem Verhör einen Verdächtigen endlich seiner Tat überführen können. Nein, das Lächeln der zwei Kerle war anders. Beinahe feierlich. Als wüssten sie von einem großen Geheimnis.

In dem Moment spürte Violetta, dass hier noch eine ganz andere, viel größere Sache am Laufen war.

Man hatte etwas mit ihr vor. Und sie begann zu ahnen, dass dies hier nicht das Ende war.

Sondern der Anfang.

Die Kerle wollten etwas von ihr. Mehr noch: Sie brauchten ihre Hilfe und benutzten die Kai-Koch-Sache, um sie unter Druck zu setzen und zu erpressen.

»Was Sie da getan haben«, begann der Ohrwackler, und seine Stimme hatte jetzt plötzlich etwas Onkelhaftes, »bringt Sie für den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis. Ich schätze Sie als großen Freigeist ein, als mutige, starke, kluge Frau. Der Knast ist nichts für Sie. Sie wären wie ein Luftballon hinter Gittern. Sie würden dort drinnen binnen eines Jahres eingehen, sterben würden Sie. An gebrochenem Herzen und gerissenen Nerven. Sie sind nicht der Typ, der es erträgt, wenn andere Macht und Kontrolle über Ihr Leben haben.«

»Sie verwenden andauernd den zweiten Konjunktiv«, platzte Violetta dazwischen und fuchtelte mit ihrem Zeigefinger. »Sie sagen würden und nicht werden. Was genau wollen Sie mir mitteilen?«

Er schmunzelte. »Die Frau Lehrerin und die Grammatik … Aber Sie haben recht. Es gibt da eine Möglichkeit, Ihnen das Gefängnis zu ersparen.«

Sie verschränkte die Arme, lehnte sich auf ihrem Stuhl weit zurück und hielt den Kopf leicht schief.

Gespannt auf sein Angebot.

»Frau Morgenstern, reden wir über Ihre Qualitäten als Mörderin.«

4

Violetta Morgenstern hatte einen Zwilling, der weltberühmt war. Als sie noch auf der Grundschule unterrichtet hatte, wurde sie eines Tages von einer ihrer Schülerinnen – einer ganz besonders pfiffigen Elfjährigen namens Bettina – darauf aufmerksam gemacht, dass die Frau Lehrerin einen Zwilling habe, einen astrologischen Zwilling, um genau zu sein. Violetta hatte keine Ahnung, was das Kind damit meinte.

Die Schülerin hatte bei den Vorbereitungen zu ihrem Schulvortrag »Ein berühmter Mensch« herausgefunden, dass der US-amerikanische Popsänger Michael Jackson am selben Tag geboren war wie Frau Morgenstern. Als Bettina – wie schon gesagt, ein aufgewecktes Kind, gründlich und hartnäckig dazu – ihre Lehrerin nach deren genauer Geburtszeit fragte, stellte sich heraus, dass Violetta Morgenstern (geboren in Bern, Schweiz, am 29.8.1958 um 19:44 Uhr) und Michael Joseph Jackson (geboren in Gary, Indiana, USA, am 29.8.1958 um 12:44 Uhr) – unter Berücksichtigung der sieben Stunden Zeitverschiebung – auf die Minuten genau, zum exakt selben Zeitpunkt, zur Welt gekommen waren.

Und so etwas nennt die Fachwelt eben astrologische Zwillinge.

Nach Auffassung der meisten Astrologen sollen Zwillinge dieser Art einen ähnlichen, wenn nicht gar identischen Lebensplan aufweisen.

Nun denn, sagte sich Violetta und las Bettinas schriftlichen Vortrag über Michael Jackson mit ganz besonderes großem Interesse.

Aus familiären Gründen sozusagen.

Und tatsächlich, es gab Parallelen.

Musik war auch in Violettas Leben etwas sehr Wichtiges. Sie hatte eine schöne Stimme, spielte akzeptabel Klavier und Gitarre und dieser Jackson und sie – sie hatte sich mittlerweile von Bettina eine CD ausgeliehen und ein paar seiner Songs angehört – sangen in einer ähnlich hohen Stimmlage.

Hochinteressant fand Violetta auch die Tatsache, dass sowohl sie wie auch ihr Astro-Zwilling auffallend viel Interesse und Freude an Kindern zeigten.

Wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Das war’s dann aber auch schon mit den Parallelen. Das Tanzen etwa war gar nicht Violettas Ding. Und in Sachen Kleidergeschmack sah sie ebenfalls absolut keine Übereinstimmungen. Obwohl auch sie schon einmal ein Glitzerkostüm getragen hatte – während der Fasnacht.

Übers Ganze betrachtet verlief ihr Leben doch sehr viel unglamouröser und skandalfreier als jenes von Michael Jackson.

Wenngleich auch die Familiengeschichte der Morgensterns nicht gänzlich frei von Skandalen war.

Violettas Zeugung beispielsweise war einer gewesen.

Sie – die ungeplante Liebesfrucht ihrer Eltern – war der Grund, warum die Familie Morgenstern einen Großteil ihres Lebens an den exotischsten Orten der Welt verbrachte.

Violettas Vater, Josef Morgenstern aus Luzern, war siebenundzwanzig Jahre alt, als er zum katholischen Priester geweiht und einer Gemeinde in der Innerschweiz als Pfarrer zugewiesen wurde.

Morgenstern war ein freundlicher, sanftmütiger Mensch mit auffallend kleinen Ohrmuscheln und einem großen Herz. Er war ruhig, fast scheu, weswegen es ihm nie leichtfiel, vor allen Kirchgängern die Sonntagspredigt zu halten.

Der junge Herr Pfarrer wurde in seiner Gemeinde freundlich aufgenommen, aber auch, insbesondere von den älteren Kirchgängern, kritisch beäugt, da er kein Einheimischer war.

Die Mädchen im Dorf hingegen vergötterten den hübschen Mann Gottes. Sie machten sich einen Spaß daraus, ihm bei der persönlichen Beichte von ihren süßen Sünden – die sie allesamt frei erfunden hatten – zu berichten und den Priester ob derlei Frivolitäten in Verlegenheit und zum Erröten zu bringen.

Morgenstern war in der Tat höchst verstört darüber, auf welch artige und abartige Arten sich die menschliche Fleischeslust manifestieren konnte. Er betrachtete diese neue, für ihn hochnotpeinliche Erfahrung als himmlische Prüfung und ging – nach nächtelangen, intensiven Gebeten – im Glauben gestärkt und mit noch mehr Euphorie für den Zölibat aus dieser Sache hervor.

Er las viel, spielte Klavier, machte ausgedehnte Bergtouren und interessierte sich sehr für Botanik. Die Pflanzenwelt faszinierte ihn derart, dass er als junger Mann sogar überlegt hatte, Botanik anstelle von Theologie zu studieren. Letztendlich fühlte er sich dann aber doch mehr dazu berufen, Schäfchen zu hirten, als Pflänzchen zu hegen. Die Botanik blieb indes sein großes Hobby. Sein Wissen war immens, vor allem auf dem Gebiet der Heil- und Giftstoffe von Pflanzen.

Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, er war jetzt neunundzwanzig, unternahm Josef Morgenstern im Herbst des Jahres 1957 eine zweimonatige Wallfahrt nach Israel.

Er besuchte heilige Stätten, reiste per Bus und Autostopp nach Nazareth, Kana und Bethlehem, ruderte auf dem See Genezareth und stieg auf den Berg Sinai.

Die letzten zwei Wochen weilte er in Jerusalem, wo er mitten in der Altstadt, an der Ecke Via Dolorosa und El-Wad-Straße, an der dritten Station von Jesu Kreuzweg, im Österreichischen Pilger-Hospiz ein einfaches, aber günstiges und sauberes Zimmer mit Aussicht auf die goldene Kuppel des Felsendoms bezog und sich täglich, zur Vesperzeit, ein von den österreichischen Nonnen gebackenes Stück Wiener Sachertorte gönnte.

Es sollte nicht sein einziges süßes Erlebnis bleiben.

Violettas Mutter, Elisabeth Morgenstern, damals trug sie noch ihren Mädchennamen Zwygart, war zweiundzwanzig Jahre alt, als ihr das Studium der Chemie buchstäblich um die Ohren flog.

Sie hatten es ihr von Anfang an nicht leicht gemacht. Elisabeth musste sich gegen bürokratische Schikanen, den herrschenden Zeitgeist und das chauvinistische Gehabe ihrer Mitstudenten durchboxen, um ihr Chemiestudium überhaupt beginnen zu können.

Sie war das einzige Kind eines bescheidenen Drogisten-Ehepaars aus Bern. Elisabeth war eine zarte, aber nicht niedliche, sehr hübsche, sehr energische und mitunter forsche Persönlichkeit. Sie hatte eiserne Nerven, zierliche Handgelenke, die gletscherblausten Augen der Welt und die Angewohnheit, alle und alles zu hinterfragen.

Womit sie sich an der Uni nicht wirklich Freunde machte.

Natürlich kam es zu Unstimmigkeiten mit männlichen Mitstudenten, auch weil Elisabeth sämtliche Avancen abblockte.

Natürlich kam es zu Streitereien mit Professoren, weil sie die Dozenten mit provokativen Fragen ins Schwitzen brachte – und auch deren Avancen abblockte.

Doch Elisabeth rächte sich auf ihre Weise, in dem sie Semester für Semester Bestnoten erzielte.

Bereits zu Beginn ihres dritten Halbjahres erhielt sie, aufgrund herausragender Leistungen, das Angebot der Ludwig-Maximilians-Universität München, als erste Frau aus der Schweiz bei ihnen zwei Auslandssemester zu absolvieren.

Das war für Elisabeths Macho-Mitstudenten zu viel und brachte die ohnedies schon angespannte Situation vollends zur Explosion.

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Natürlich gab es später eine gründliche interne Untersuchung, doch diese kam – was auch sonst! – zum Schluss, der Unfall sei allein Elisabeths Verschulden. Sie selbst vermutete, dass Mitstudenten absichtlich und heimlich Chemikalien und Behälter vertauscht hatten, wohl wissend, dass dies für Elisabeth und die Uni-Infrastruktur böse Folgen haben würde.

Fakt war: Elisabeth musste, auf Anordnung des Herrn Professors, mehrere seiner Experimente im großen Hörsaal West vorbereiten. Sie war verantwortlich, dass alles seine Richtigkeit hatte und die Sicherheitsstandards eingehalten wurden.

In der Folge kam es während der Vorlesung des ahnungslosen Professors zu einer schwerwiegenden Reaktion.

Roter Phosphor mit Natriumchlorat.

Das löste eine dynamitähnliche Explosion aus.

Das Ereignis forderte siebzehn Verwundete, davon acht mit Knalltraumata und Schnittwunden, einen schwer verletzten Professor sowie einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Und eine untröstliche Elisabeth.

Ihr Ruf war dahin, ihre Karriere zerstört und München konnte sie sowieso vergessen.

Am Tag darauf schmiss sie ihr Studium hin.

Eine Woche später sagte sie ihren Eltern adieu und verließ die Schweiz.

Es zog sie nach Israel.

Es war das Jahr 1952.

Im eben erst gegründeten Staat existierte eine besondere Art des Zusammenlebens, das junge Volontäre aus aller Welt magisch anzog. Es waren ländliche Kollektivsiedlungen mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen – Kibbuz genannt. Als Elisabeth Zwygart in Israel eintraf, gab es zweihundertneunzehn solcher Kibbuze.

Was hatte der Rektor der Universität ihr nach dem Chemieunfall ins Gesicht geschrien? Wohin hätte er sie am liebsten geschickt? »Ab in die Wüste mit Ihnen, Fräulein Zwygart!«

Und so ließ sich Elisabeth in der Wüste Negev nieder, in einem gerade erst von ehemaligen israelischen Soldaten gegründeten Kibbuz mit dem Namen Sede Boker.

Ihre Kenntnisse der Chemie kamen den Pionieren dort gerade recht. Das karge Wüstengebiet urban zu machen und hier Landwirtschaft und Viehzucht zu betreiben, war eine enorme Herausforderung und funktionierte nur mit der Zuhilfenahme von Kunstdünger. Den Elisabeth gern und höchst erfolgreich in einem zu einem Chemielabor umfunktionierten Ziegenstall zusammenmixte.

Sie fand Freude an ihrem neuen Zuhause, Erfüllung in der harten Feldarbeit und Seelenfrieden dank ihrer Mitbewohner.

Ein Jahr verging. Dann geschah etwas Bemerkenswertes.

Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion, trat 1953 aus der Regierung zurück und ließ sich ausgerechnet im Kibbuz Sede Boker nieder, wo er vorhatte, seinen Ruhestand zu genießen (um dann 1955 erneut an die Staatsspitze zurückzukehren).

Es dauerte nicht lange und Ben-Gurion lernte die einzige Schweizerin im Ort kennen.

Er und Elisabeth verstanden sich auf Anhieb. Man unterhielt sich angeregt, fand sich sympathisch, stellte fest, dass man ähnliche Interessen in Kunst, Literatur, Musik und Naturwissenschaften hatte, und im Laufe der Monate entwickelte sich fast eine Art Vater-Tochter-Beziehung daraus.

Nun muss man wissen, dass David Ben-Gurion nicht nur Israels erster Premierminister war, sondern auch der Gründer des Mossad, des legendären und bestinformierten Geheimdienstes der Welt.

Eine der Hauptbeschäftigungen des Mossad in seinen ersten Jahren war das Aufspüren von Nazi-Verbrechern im Ausland.

In den letzten Kriegstagen 1945 hatten sich viele führende NS-Schergen über Fluchtrouten via Italien, die sogenannten Rattenlinien, aus dem Staub gemacht und verkrochen sich in den entlegensten Winkeln der Welt. Südamerika etwa war als Zufluchtsort besonders beliebt.

Erklärtes Ziel des Mossad war, solche Kriegsverbrecher aufzuspüren, nach Israel zu entführen und ihnen dort den Prozess zu machen.

Nur: Um hochrangigen deutschen Vertretern des NS-Regimes auf die Schliche zu kommen – etwa ihre Briefe, Notizen, Anrufe oder Fluchtpläne abzufangen und auszuwerten –, musste man zwingend die deutsche Sprache beherrschen. Gleichzeitig scheute sich der Mossad davor, ehemalige, potenzielle Nazimitläufer, also deutsche oder österreichische Staatsangehörige, für solche Übersetzungsdienste anzuheuern.

Elisabeth war Schweizerin.

Also unterbreitete ihr Ben-Gurion eines Tages das Angebot, für den Mossad zu arbeiten. Sie willigte sofort ein, zumal der Alltag im Kibbuz, die Öde der Wüste und das Mixen von Kunstdünger sie zu langweilen begannen.

Ben-Gurion rief ein paar Freunde an und nur achtundvierzig Stunden später fand sich Elisabeth in der Stadt Tel Aviv wieder, wo sich der Hauptsitz des Mossad befand. Offiziell hatte der Geheimdienst keine Adresse, kein Postfach, keine Anlaufstelle; und erst im Jahre 2001 sollte er erstmals eine Telefonnummer bekommen. Inoffiziell aber existierten großzügige Bürokomplexe, Ausbildungsstätten und kasernenartige Unterkünfte. In letzterer bekam Elisabeth ein Einzelzimmer zugewiesen.

Künftig saß sie acht Stunden am Tag in einem Büro, las deutsche Dokumente und fertigte davon englische Übersetzungen an.

Das Agentenleben hatte sie sich spannender vorgestellt.

Zum Glück waren da all die jungen, abenteuerlustigen Offiziere, die Gefallen an der schönen, jungen, kecken Schweizerin fanden. Und weil Elisabeth noch immer über die gletscherblausten Augen der Welt verfügte, ließ sich der eine oder andere ihrer Verehrer dazu überreden, sie an internen Lehrgängen des Mossad teilnehmen zu lassen.

So lernte Elisabeth den Umgang mit Faustfeuerwaffen, automatischen Gewehren, Fahrzeugen aller Art, Funkgeräten und Sprengstoff. Verhör- und Beschattungsmethoden wurden ihr beigebracht und man trainierte sie in der eigens für die israelische Armee entwickelte Nahkampftechnik Krav Maga.

Vier Jahre lang arbeitete Elisabeth für den Mossad.

Mittlerweile hatte sie dank der Lehrgänge längst das Zeug zur Agentin, als Nichtjüdin und Nichtisraelin kam sie für Auslandsoperationen allerdings nicht infrage. Also übersetzte sie weiterhin deutschsprachige Dokumente und leistete halt auf diese Weise einen wichtigen Beitrag bei der Jagd nach all den untergetauchten Mengeles, Eichmanns und Heims.

Im November 1957 nahm Elisabeth eine Woche Urlaub und verreiste nach Jerusalem, wo sie bei der Tante einer Mossad-Bürokollegin ein Zimmer bezog. An ihrem dritten Abend lernte sie in der Altstadt in einer Taverne im armenischen Viertel ihren Landsmann Josef Morgenstern kennen.

Sie verliebte sich auf der Stelle in ihn.

Und er sich in sie.

Woran es gelegen haben mag? Am betörenden Essen mit Hummus, Falafel, Oliven, den sündhaft süßen Medjool-Datteln zum Dessert, am vielen Wein, danach Arrak in eisgekühlten Gläsern, dem lauwarmen Abend, dem sagenhaftesten Mondaufgang im Nahen Osten? Oder lag es an der hochexplosiven Aura Jerusalems, einem Ort wie keinem anderen auf der Welt, wo seit Jahrtausenden Liebe und Tod, Krieg und Frieden, Lust und Leiden nahe beieinanderliegen? Wo man darum das pure Leben spürt. Und die Leidenschaft. Und wie sie in einem lodert.

Noch in derselben Nacht wurde Violetta Morgenstern gezeugt.

***

»Vater vergib mir, denn ich werde Vater!«

Zuerst informierte Josef seinen Herrn im Himmel, dann die hochwürdigen Herren am Bischofssitz.

Das für Pfarrer Morgenstern zuständige Bistum nahm seinen Sünder ins Gebet, wusch ihm tüchtig den Kopf, ließ ihn zittern, beten und bangen und offerierte ihm dann eine Lösung, die man allen gestrauchelten Geistlichen anbot, die Vater eines Kindes wurden oder sonst wie in unmoralische Abhängigkeiten verstrickt waren.

Aus einem geheimen, vom Bischof höchstpersönlich verwalteten Fonds sollte der Kindsmutter eine einmalige, nicht unerhebliche Geldsumme angeboten werden. Im Gegenzug würde man von ihr und dem Balg nie wieder etwas hören. Und Josef dürfte, nach zwei Monaten strengster Exerzitien in einem geschlossenen Kloster und einer Neujustierung seines moralischen Kompasses, wieder in seine Pfarrgemeinde zurückkehren.

Josef war außer sich vor Wut.

Dann ging er in sich, rang mit sich, stundenlang, nächtelang, weinte, wimmerte, betete, fastete, lotete seine Seele aus und kam nach drei Tagen zum Schluss, dass er abgrundtiefe, immer nur noch stärker werdende Liebe für diese Frau empfand und eine Familie gründen wollte.

Genau dies schrieb er Elisabeth nach Israel.

Tags darauf reichte er beim Bischof seine Demission ein, die dieser postwendend ablehnte. Woraufhin Josef seinen Austritt aus der katholischen Kirche beschloss, innert Stunden seine persönlichen Sachen packte, dem Pfarreirat des Dorfes einen erklärenden Brief schrieb, dem verdutzten Sigrist der Kirche den Schlüssel zum Pfarrhaus in die Hand drückte und die Gemeinde verließ.

Im März des neuen Jahres reiste Elisabeth, im vierten Monat schwanger, zurück in die Schweiz.