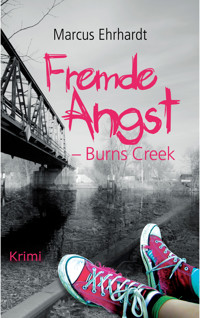

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Was tust du, wenn Gefühle fremder Menschen über dich kommen, als wären es deine eigenen? Diese Frage stellt sich Steve Parker seit frühester Kindheit und beantwortet sie als Erwachsener damit, sich in die Einsamkeit der Rocky Mountains zurückzuziehen. Nach Jahren der Ruhe konfrontiert ihn die Entführung eines Jugendlichen erneut mit seiner paranormalen Fähigkeit und den längst vergessen geglaubten Qualen. Kann Steve seine eigenen Dämonen besiegen? Denn nur dann besteht die Chance, den Jungen zu retten. LeserInnenstimmen: "Ein Mix, der spannend aufgebaut wird und nicht nach 0-8/15 System" "Ein spannender Roman, kaum zu glauben, dass es ein Debüt ist." "Sehr gut finde ich, wie die Emotionen der Charakter rüber kommen, sie haben mich mitgerissen. Die Figuren wurden dadurch greifbar und lebendig." "Es ist spannend, erschreckend und am Ende kamen mir die Tränen. Schockiert war ich darüber, wer hinter der Entführung gesteckt hat, damit hätte ich niemals gerechnet. Ich sag nur wow was für ein tolles Buch. Es hat so vieles in mir ausgelöst, was ich nicht beschreiben kann."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Marcus Ehrhardt

Fremde Angst – Burns Creek

Fremde Angst – Burns Creek

E-Book Version

Copyright © 2017 Marcus Ehrhardt

Alle Rechte vorbehalten. Jede Weitergabe oder Vervielfältigung in jeglicher Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erlaubt.

Impressum: Marcus Ehrhardt Klemensstraße 26 49377 Vechta Deutschland

E-Mail: [email protected]

Korrektorat: Cäcilie Paul Lektorat: Tanja Loibl

Karte: Christine Freke

Titelgestaltung: Birgit Stolze

Bildnachweis

Titel: jadon/photocase.de, artstripper/photocase.de, rolb/photocase.de, Rücktitel: secretgarden/ photocase.de

Diese Geschichte ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Teil 1 - Steve

Steves Kindheit

Steves Jugend

Frei

Teil 2 – Matthew, Henry und Bob

Die Millers

Die Nachricht

Das Leben geht weiter

Teil 3 – Die Story

Das zweite Leben

Die große Fahrt

Burns Creek

Der Urlaub beginnt

Die Zwillingsinsel

Dunkelheit

Verdrängung

Sandpoint

Freitag

Flucht ins Ungewisse

Eine ganz normale Samstagnacht

Von Bären, Wölfen und Kojoten

Thimbleberrys oder Huckleberrys

Die Steve-und-Matthew-Situation

Eine Zugfahrt, die ist lustig

Unfreiwillige Gefährten

Vertrauen

Ramseys Hütte

Und das schrieb die Presse

Alles Gute zum Geburtstag

Epilog

Danksagung

Über den Autor

Eine Bitte am Schluss

Heute war Steves 41. Geburtstag. Dieser Tag hatte keine Bedeutung für ihn, es war ein Tag wie jeder andere. Freunde hatte er nicht. Zu seinen Eltern, deren einziges Kind er war, hatte Steve Parker seit Jahren keinen Kontakt mehr. So ließ der Mann mit den langen, braunen Haaren gedankenverloren den Blick durch die stahlblauen Augen im Zimmer umherwandern. Die Bettdecke verhüllte seinen geschundenen Körper, der nach Ruhe verlangte. Überrascht hob er das Kinn, als es an der Tür zu seinem Krankenzimmer klopfte.

Prolog

Mit verschwitzten Gesichtern betrachteten die beiden Gestalten äußerst zufrieden ihr Werk. Schwielen an ihren Händen bezeugten die Schufterei der letzten Wochen. Jede freie Minute hatten sie hier gegraben, entweder zusammen oder allein. Das Wetter hatte es in dieser Zeit gut mit ihnen gemeint, so war es auch am heutigen Abend des 21. Mai relativ warm für diese Jahreszeit. Es war vollbracht: Die Vorarbeiten der Gestalten hatten ihren Abschluss erreicht.

Fernab jeglicher Zivilisation war der perfekte Ort dafür gefunden. Der einzig befahrbare Weg endete einige hundert Meter vor dem Versteck. Niemand würde ihr Werk entdecken, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren, so tief lag es in den weitläufigen Wäldern verborgen. Oben verdeckten die Baumkronen die Sicht, so dass es auch aus einem zufällig darüber fliegenden Helikopter oder einem vorbeifliegenden Kleinflugzeug unmöglich gesehen werden konnte. Rundherum sorgten die Ausläufer der Rocky Mountains von dichtem Nadelwald umsäumt für einen nur unter großen Strapazen erreichbaren Zugang.

Vorbei waren die zahllosen, schweißtreibenden Stunden, in denen Spitzhacken im Sekundentakt auf den von Wurzeln durchzogenen Waldboden niederprasselten. Je tiefer sie gegraben hatten, desto härter wurde der Untergrund. Tausende Spatenstiche hatten etliche Kubikmeter Erde bewegt, die sich nun zu drei großen Sandbergen auftürmten. Sie wirkten wie ein Wall, der drei Seiten der tiefen Grube umrahmte. Hinuntersehen konnte man nicht, wurde der Abgrund doch von einer massiven, etwa ein mal zwei Meter messenden Holzklappe verdeckt. Sie waren soweit.

Jetzt musste nur noch die Fliege ins Netz – die Spinne war bereit!

Teil 1 - Steve

Steves Kindheit

»Mom, ich mag nicht in den Kindergarten gehen«, murmelte der 6-jährige Steve. Seine braunen Haare standen vom Kopfkissen zerzaust in alle Richtungen ab.

»Warum denn nicht, mein Junge?«, fragte seine Mutter, während sie den Frühstückstisch deckte.

»Die anderen Kinder machen immer was mit meinem Bauch.« Sein Vater warf einen ernsten Blick über seine Zeitung hinweg auf den Jungen. Steve stocherte in seinem Schoko-Müsli.

»Was meinst du damit, fassen sie dich an?« Besorgt suchte Mrs. Parker den Blickkontakt zu ihrem Mann. Dieser fixierte weiter seinen Sohn.

»Nein, aber die machen irgendwas mit meinem Bauch. Mir wird oft ganz komisch.«

»So ein Quatsch, iss auf und mach dich fertig. Wir müssen gleich los«, erwiderte sein Vater knapp und studierte weiter seine Zeitung.

»Mein Junge, das bildest du dir nur ein«, tröstete ihn seine Mutter und tätschelte ihm etwas plump den Kopf.

»Aber ich …«

»Jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn. Ich will davon kein Wort mehr hören!«, herrschte ihn sein Vater an. Nur mit Mühe unterdrückte er seine Tränen, seine Hand zitterte, die Hälfte des Müslis fiel vom Löffel. Mit seinem Vater war nicht gut Kirschen essen, wenn man ihm widersprach. Diese Lektion hatte Steve längst lernen müssen.

Früh hatte Steve gemerkt, dass er anders war. Aber warum? Ein paar Wochen nach der Abfuhr am Frühstückstisch suchte er erneut Hilfe. Er passte einen Moment ab, in dem er seine Mutter alleine fragen konnte. Eltern mussten doch wissen, was diese komischen Gefühle zu bedeuten hatten. Sie hatte nur verständnislos den Kopf geschüttelt, ihre Augen verdreht und es als Gehabe abgetan. Er wäre nur nervös wegen seiner Einschulung. Steve spürte, dass seine Mutter ihm nicht glaubte. Warum kann ich nicht normal sein?, dachte er und begann zu weinen.

»Hör auf zu heulen, wenn das dein Vater sieht«, meinte sie beiläufig und widmete sich weiter der Wäsche. Wenn es wieder mal komisch in seinem Bauch wurde, schämte er sich meist, aber manchmal hasste er sich auch dafür. Darüber gesprochen hatte er die nächsten Jahre mit niemandem mehr.

***

»Der Junge will schon wieder nicht in die Schule, Edward«, erzählte die Mutter des mittlerweile 10-jährigen Steve ihrem Mann besorgt.

»Jammert er wieder über sein komisches Bauchweh?« Sein Blick verfinsterte sich. »Was stimmt bloß nicht mit ihm?«, blaffte er.

»Der Arzt meinte, er wäre halt sehr sensibel. Daran könnte man nichts machen. Wir sollen nachsichtig mit ihm sein und Geduld haben«, erklärte sie ihm mit leiser, zittriger Stimme.

»Sensibel - wenn ich das schon höre! Diese Quacksalber haben doch keine Ahnung. Der Junge ist einfach unnormal. Ist ja auch kein Wunder bei deiner Familie, deine Tante ist schließlich auch verrückt«, erwiderte er schroff. Das Zittern ihrer Stimme hatte ihren ganzen Körper erfasst. Die Anspielungen trafen sie jedes Mal ins Herz, jedoch widersprach sie ihrem Mann seit langem nicht mehr. Er hatte wohl Recht, schließlich ließ sich Tante Berta seit vielen Jahren aufgrund eines Nervenleidens im Sanatorium behandeln.

»Wie geht es deinem Bauch?«, fragte sie Steve am Abend.

»Geht«, antwortete er knapp und zog seine Bettdecke hoch.

»Willst du dich nicht mal wieder mit Freunden zum Spielen verabreden?« Sie drückte an seinem Kopfkissen herum.

»Doch Mom, natürlich«, erwiderte er, wobei er dachte: Genau das willst du ja hören! Aber er würde sich nicht verabreden.

***

Ein gutes Jahr später gingen Steves Eltern, wie immer mit ungutem Gefühl, zum jährlichen Elternsprechtag.

»Kommen Sie doch herein und setzen Sie sich, Mrs. und Mr. Parker«, hatte sie Steves Klassenlehrerin Mrs. Perkins begrüßt, während sie auf zwei freie Stühle vor ihrem Schreibtisch deutete.

»Danke«, hatten Steves Eltern erwidert. Sein Vater ließ sich auf den angebotenen Stuhl fallen und verschränkte die Arme vor der Brust, während seine Mutter ihre Beine überschlug und ständig an ihrem Rock zupfte.

»Mrs. und Mr. Parker, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was ich zu sagen habe, ist jedoch leider weniger schön. Die Abkapselung Ihres Sohnes hat sich nicht verbessert, im Gegenteil, er hat sich dieses Jahr noch weiter zurückgezogen.« Sie nahm deutlich das herbe Aftershave ihres Gegenübers wahr und rümpfte kaum merklich die Nase.

»Ja, wir wissen auch nicht mehr weiter. Der Junge macht uns nur Sorgen«, klagte Steves Mutter leise, den Blick auf ihre Hände gerichtet, die immer noch am Saum nestelten.

»Haben Sie mal darüber nachgedacht, was ich Ihnen letztes Jahr geraten habe?« Ihr fiel auf, dass Mr. Parker stur aus dem Fenster starrte. Interessiert ihn der Baukran vor der Schule mehr als sein Sohn?, dachte sie. Er wendete ihr den Kopf zu:

»Sie meinen, ihn in die Klapsmühle zu stecken? Auch wenn das vielleicht richtig wäre, was sollen die Nachbarn denken?«, polterte sein Vater verächtlich. Seine Frau zuckte unmerklich.

»Eine psychologische Beratung hat nichts mit einer Klapsmühle zu tun, das erklärte ich Ihnen bereits. Nur könnte man dadurch eventuell den Grund herausbekommen, warum er sich so sehr abgrenzt und ihm möglicherweise helfen«, erwiderte Mrs. Perkins. Sie spürte, wie ihr Puls sich leicht erhöhte. »An den Mitschülern liegt es nicht, der Klassenzusammenhalt ist außerordentlich harmonisch.«

»Ach was, er ist einfach nicht normal. Dem kann niemand helfen! Haben Sie sonst noch was?«, stieß Mr. Parker schroff hervor. Er hatte seinen Rücken durchgedrückt, lehnte sich leicht nach vorn und sah der Lehrerin direkt in die Augen.

»Nein, Mister Parker. Die Noten sind gut bis sehr gut. Was die schulischen Leistungen angeht, bin ich äußerst zufrieden mit Steve«, lenkte die Klassenlehrerin ein. Mein Gott, was stimmt nicht mit diesem Typen?, schoss es ihr durch den Kopf.

»Dann lassen Sie das Andere mal unsere Sorge sein. Kümmern Sie sich um Ihren Kram! Komm Elisabeth, wir sind fertig.« Er stand bereits auf, während er den letzten Satz aussprach. Seine Frau folgte ihm sofort. Sie verließen mit schnellen Schritten den Klassenraum und hinterließen eine sprachlose Lehrerin. Der arme Junge, bei diesen Eltern hat er doch keine Chance, dachte sie, bevor sie sich gedanklich mit dem nächsten Schüler beschäftigte.

Elisabeth Parker ließ das Gespräch nicht los. Sie befanden sich auf der Heimfahrt, ihre Kehle fühlte sich trocken an, Zigarettenqualm brannte in ihren Augen:

»Edward, vielleicht sollten wir doch noch einmal darüber …« Weiter kam sie nicht. Edward Parker warf ihr einen finsteren Blick zu und herrschte sie scharf an:

»Weib, ich will davon nichts mehr hören! Wenn wir schon einen Verrückten in unserer Familie haben, müssen wir es nicht auch noch an die große Glocke hängen.« Die Asche löste sich beim Sprechen und fiel in seinen Schoß. Er kurbelte das Fenster herunter und warf die Kippe raus. Das war der letzte Versuch gewesen, sowohl von Steves Mutter als auch seiner Lehrerin, ihm irgendwie aus der sozialen Isolation zu helfen.

Steves Jugend

Traten Steves Wahrnehmungen anfangs als minimales, sofort wieder verschwindendes Aufflackern in seinem Bauch auf, verstärkten sie sich mit Beginn der Pubertät. Jedoch nicht, wenn ein Mädchen einen abgebrochenen Fingernagel betrauerte oder wenn ein Junge auf die Barrikaden ging, weil seine Mom ihm kein Eis kaufen wollte, sondern nur bei reinen, ausgesprochen starken Gefühlen.

Nach der Zeugnisübergabe strömten die Schüler über den Schulhof zu ihren Fahrrädern und Bussen. Der inzwischen 12-jährige Steve hatte keine Eile, drängte seine volle Blase ihn sowieso zur Toilette. Kurz bevor er sie erreichte, blieb er abrupt stehen: Angst stieg in ihm auf. Was ist los mit dir?, fragte er sich verwirrt. Du hast super Noten, kein Grund für Angst! Kopfschüttelnd trat er ein, die Angst verstärkte sich. Er hörte, wie jemand spülte. Justin, ein Junge aus dem Jahrgang unter ihm, erschien mit verheultem Gesicht und rannte an ihm vorbei nach draußen. Der schlaksige Steve wurde vom Angstgefühl fast zu Boden gedrückt, dann nahm es kontinuierlich ab, bis es schließlich verschwand. Irritiert kehrte er wieder auf den Schulhof zurück. Dort hörte er im Vorbeilaufen, wie sich ein paar von Justins Mitschülern aufgeregt unterhielten.

»Justin kriegt mächtig Ärger, sein Zeugnis ist miserabel.«

»Ja, der holt sich bestimmt wieder ne ordentliche Tracht Prügel ab.«

»Sein Vater ist echt brutal – mit Sicherheit holt der den Gürtel raus.«

Mit einem Schlag wurde Steve einiges klar: Nicht er wurde komisch wegen anderen Menschen, sondern andere überkamen ihn mit ihren Gefühlen. Er fuhr sich mit der Hand durch das kurze braune Haar. Für den Augenblick erleichterte ihn das, er fand es sogar spannend. Im Verlauf des nächsten Schuljahres versuchte er, mehr über dieses Phänomen herauszubekommen.

***

»Habt ihr das schon gehört? Brian Jenkins wurde gestern Abend von einem Schwarzbären angegriffen«, platzte es aus dem Jungen mit dem LA Lakers Shirt heraus, als er atemlos seine beiden Freunde erreicht hatte.

»Ja, hinten beim Bachlauf im Funks Grove Forest. Soll sich eingepisst haben, das Weichei. Und hol erstmal Luft«, empfahl ihm sein Kumpel.

»Mein Bruder hat ihn auch gesehen, als er mit seinem Vater zurückkam. Brian soll blass wie ein Gespenst gewesen sein«, trug der Dritte bei, worauf sie in dreckiges Gelächter verfielen.

»Was glotzt du so, Parker?«, knurrte der Lakers-Fan ihn unvermittelt an.

»Was? Ich, äh …«, stammelte der unterdessen 13-jährige Steve, den Blick auf den Boden vor seinen Füßen gerichtet. Er hatte das Gespräch der Schülergruppe auf dem Schulhof beiläufig mitbekommen, während er wie immer allein sein Pausenbrot aß. Ihm war nicht bewusst, dass er sie dabei anstarrte.

»Kommt Jungs, lasst uns hier abhauen. Der Typ ist doch ein Freak.« Sie verzogen sich auf die andere Seite des Hofes. Früher hatten ihn solche Sprüche noch verletzt, mittlerweile hörte er sie gar nicht mehr. Das war es also gewesen, was er gestern gespürt hatte. Kurz musste er überlegen, wo er sich zu dieser Zeit aufgehalten hatte. Er kratzte sich seinem breiten Kinn. Interessant, also konnte er jetzt schon andere Menschen spüren, wenn sie über zwei Meilen entfernt von ihm waren.

***

Die Erfahrungen seiner Kindheit und frühen Jugend hatten aus Steve einen Einzelgänger werden lassen. Zu oft benahm er sich in den Augen der anderen Kinder seltsam. Sie wollten mit diesem Sonderling, der kaum sprach und meist allein in einer ruhigen Ecke des Pausenhofs saß, einfach nichts zu tun haben. Früher hatte es seine Mutter auf seine Sensibilität geschoben, jetzt in der Pubertät waren es die Hormone, die als Grund herhalten mussten, warum Steve keine Freunde fand. Sein Vater hielt ihn offensichtlich für verrückt. Steve hatte oft gehört, wie er genau diese Formulierung wählte, wenn seine Mutter wieder einen Versuch unternahm, mit ihrem Mann über das Problem ihres Sohnes zu sprechen, während Steve heimlich dem Gespräch lauschte.

Im Verlauf der Pubertät hatte sich einiges bei Steve geändert. Er hatte begonnen, sich für Mädchen zu interessieren. Eine Woche vor seinem 16. Geburtstag wechselte die schüchterne Marie auf seine Schule. Ihre tiefe Traurigkeit konnte er fast greifen. Später erfuhr Steve, dass ihr Vater kurz zuvor verstorben war.

Marie brachte sein Blut in Wallungen. Er konnte in den Unterrichtsstunden und den Pausen kaum die Augen von dem zierlichen Mädchen mit den langen roten Haaren lassen. Marie strich sich immer wieder eine Strähne aus dem Gesicht, die ihr im nächsten Moment zurück über die Stirn fiel und auf ihrem Nasenrücken liegen blieb. Sie duftete nach Aprikose. Nach einigen Wochen, sie hatten bis dahin kaum ein Wort miteinander gesprochen, nötigte sie ihr Klassenlehrer zu einer gemeinsamen Projektarbeit. Anfangs hatte sich die Zusammenarbeit schwierig gestaltet, da beide nicht unbedingt gerne redeten. Doch langsam kamen sie sich näher. Steve war überrascht, wie gut es tat, jemanden gefunden zu haben, der ähnlich fühlte wie er, und er liebte Maries Aprikosenduft. Ihr war der schweigsame, schlaksige Junge mit den stahlblauen Augen am ersten Tag aufgefallen. Die angenehme Ruhe, die er ausstrahlte, zog sie sofort in seinen Bann.

Je mehr Zeit sie miteinander verbracht hatten, umso größer wurde ihre Vertrautheit. Aus Vertrautheit hatte sich schließlich Verliebtheit entwickelt.

Seit mittlerweile vier Monaten verbrachten sie jede freie Minute miteinander. Endlich fasste Steve den Entschluss, Marie von seinem Geheimnis zu erzählen. In ihr, so glaubte er, hatte er seine Seelenverwandte gefunden. Er hatte gelesen, dass jeder Mensch auf der Erde eine solche hätte. Seine müsste einfach Marie sein.

»Vertraust du mir?«, fragte Steve vorsichtig. Sie strich ihre Strähne aus dem Gesicht. Sie duftete heute besonders gut.

»Ja, natürlich. Warum fragst du?« Sie lächelte ihn an und drückte seine Hand.

»Na ja, es gibt etwas, das ich loswerden möchte. Ich weiß aber nicht, ob ich dir das wirklich erzählen soll.«

»Komm schon, wenn du damit anfängst, musst du es auch zu Ende bringen.«

»Also, da gibt es etwas, das ich kann … .« Er beobachtete sie genau, während er sprach.

»Jetzt mach es nicht so spannend.« Sie klatschte mit den Handflächen auf ihre Oberschenkel.

»Ich kann Gefühle fühlen, Gefühle von anderen.«

»Du kannst hellsehen?« Sie lachte herzhaft. Ihre Strähne tanzte, als sie den Kopf in den Nacken warf.

»Nein, aber ich kann spüren, wenn jemand traurig ist. Das hatte ich bei dir auch gespürt, als du auf unsere Schule kamst.«

»Aha … äh … du nimmst mich auf den Arm.« Sie lachte nicht mehr.

»Nein, Marie. Das ist mein Ernst. Du glaubst mir nicht, ich verstehe.« Er schaute zu Boden.

»Äh … doch, natürlich glaube ich dir. Aber … das kann ich dir nicht glauben. Sowas gibt es doch gar nicht.« Ihre Augen suchten ebenfalls den Boden ab. »Ich weiß nicht. Das hört sich schon komisch an.« Unruhig blickte sie zur Zimmertür.

»Ich weiß, deswegen habe ich es ja auch noch nie jemandem erzählt.«

»Na ja, ich finde es total merkwürdig, dass du mir allen Ernstes so etwas erzählst.« Sie sah nach, ob ihre Fingernägel in Ordnung waren.

»Nun, ich will halt keine Geheimnisse vor dir haben«, flüsterte Steve. Eine peinliche Pause entstand.

»Ich glaube, ich fahr erstmal nach Hause«, durchbrach sie das sekundenlange Schweigen.

»Ja natürlich, ich verstehe dich. Sehen wir uns morgen nach der Schule?«

»Äh … klar, warum nicht.« Sie nahm ihre Tasche und verließ sein Zimmer. Steve blieb auf dem Bett sitzen und starrte minutenlang zur Tür, langsam verflog der fruchtige Duft in seinem Zimmer. Steve warf sich aufs Bett und hämmerte mit seinen Fäusten auf das Kopfkissen. Er hatte zwar damit gerechnet, dass es sie verwirren würde, aber diese heftige Reaktion überraschte ihn.

Am nächsten Tag trafen sie sich nicht nach der Schule und auch in den folgenden Tagen hatte Marie kaum Zeit. Steve fehlte der Mut, sie abermals auf seine Gabe anzusprechen. In den nächsten Wochen redeten sie auch in der Schule selten miteinander. Immer weiter zog sie sich von ihm zurück. Wenn Steve sie darauf ansprach, reagierte sie gereizt und die Beziehung kühlte merklich ab, bis Marie sich schließlich von ihm trennte. Später grüßte sie ihn nicht mal mehr. Beim Gedanken an Marie und die glückliche Zeit vor seiner Offenbarung schossen Steve damals häufig die Tränen in die Augen. Verzweiflung und Wut quälten ihn. Hatte er ernsthaft gedacht, jemand könnte mit seiner Gabe umgehen? Wo doch nicht mal er damit fertig wurde? Die Beziehung mit Marie war etwas Besonderes und nun hatte er es zerstört. Sie in der Schule zu sehen, ließ seinen Magen verkrampfen. Warum nur wollte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben? Er konnte doch nichts für diese verfluchte Gabe. Die vergangenen Monate sollten auf Jahre der einzige Ausbruch aus seiner sozialen Einsamkeit gewesen sein.

***

Ein knappes Jahr später, Steve war gerade 17 Jahre alt und noch Schüler gewesen, hatte er eine einschneidende und prägende Erfahrung gemacht, die sein Leben veränderte. An jenem lauen Frühlingsabend hatte gerade die Dämmerung eingesetzt. Absolute Hoffnungslosigkeit überkam ihn damals, so stark, wie er bis zu diesem Augenblick keine andere Empfindung wahrgenommen hatte. Sie breitete sich von seinem Bauch über seinen Körper aus und überzog ihn mit Gänsehaut. Erschüttert von jener unglaublichen Intensität zögerte er zunächst, machte sich dann aber auf die Suche. Nicht aus dem Gefühl heraus, helfen zu können oder gar zu müssen, nein – die Neugierde, wer hinter dieser Eingebung steckte, trieb ihn an.

Er schnappte sich sein Mountainbike und machte sich auf den Weg. Üblicherweise fuhr er in die nahegelegenen Wälder und Hügel, dort herrschte Ruhe … auch in seinem Kopf. Er liebte Ruhe. Dieses Mal aber fuhr er knapp zwei Meilen durch etliche kleine Straßen seiner beschaulichen Heimatstadt, immer dem inneren Radar folgend. Vorbei an seiner ungeliebten Schule, der Eisdiele und auch die örtliche Polizeistation ließ er links liegen. Der Fahrtwind sorgte dafür, dass das ohnehin kurze dunkle Haar ähnlich einer Schuhbürste senkrecht von seiner Kopfhaut abstand und trieb ein paar Tränen aus den Augen. Er machte sich keine Gedanken, wohin es ihn führen würde, war jedoch etwas überrascht, als er merkte, dass es ihn offensichtlich aus der Stadt hinauszog. Er musste lediglich die ca. zwölf Meter hohe Brücke passieren, unter der die Eisenbahnschienen verliefen. Diese stellten eine Verbindung zwischen Bloomington und Springfield her, den Nachbarstädten seines Heimatortes, dem beschaulichen 3500-Seelen-Dorfes McLean / Illinois. Er nahm bereits den erdigen Geruch des Waldbodens wahr. Als er mitten auf der Brücke war, dachte er etwas amüsiert, ob er nun auch Empfindungen von Tieren empfangen würde, da es ihn aller Voraussicht nach in den direkt an die Brücke anschließenden Funks Grove Forest führte. Er malte sich gerade aus, dass ein Schwarzbär vor einem riesigen Honigtopf stünde und ihn nicht erreichen könnte. Sehr witzig, Steve, haha!

Dann … Stille! Nicht die Stille draußen, dort pfiff immer noch der Wind leise über die Brücke und aus der Stadt drangen die brummenden Geräusche einzelner Autos zu ihm herüber. Nein, diese Stille war in seinem Inneren. Er war verwirrt und brachte sein Fahrrad zum Stehen. Was war das? Für gewöhnlich schlichen sich fremde Empfindungen langsam aus. Diese jedoch verschwand. Von einer Sekunde, in der er die bisher stärkste vorstellbare Hoffnungslosigkeit wahrnahm, auf die andere – nichts! Gar nichts! War er jetzt tatsächlich übergeschnappt? Hatten die Leute recht, die ihn für einen Sonderling hielten? Er verharrte einen Moment, dann schwang er sich auf sein Rad und wendete in einem Bogen, um sich wieder auf den Heimweg zu machen. War er diesen Fluch los? Er hatte seine Kehre gerade beendet und musste aufpassen, nicht mit seinem Lenker am Geländer der Brücke hängen zu bleiben. Die mit einem Sturz verbundenen Schürfwunden wollte er sich ersparen. Gerade befahl er seinen Beinen, mit voller Kraft in die Pedale zu treten, als er im Augenwinkel etwas Helles kurz aufflackern sah. Er hielt abermals an und schaute zu der Stelle, an der er etwas wahrgenommen hatte. Dann sah er es …

Nein, er sah sie. Oh mein Gott! Sein Herz setzte aus und ihm stockte der Atem. Circa zwölf Meter unter ihm, sieben bis acht Meter weiter Richtung Stadtausgang, da lag sie … auf den Gleisen. Sie lag auf dem Bauch, blonde, lange Haare, eine helle Bluse, dunkle Jeans und knallrote Sneakers. Das rechte Bein in einem unnatürlichen Winkel vom Körper abgespreizt. Übelkeit stieg in ihm auf, er übergab sich. Er überwand sich und schaute abermals hin. Sie bewegte sich nicht. Ihre helle Bluse verdunkelte sich zusehends … nicht aufgrund der langsam einsetzenden Dämmerung, es war das Blut, mit dem sich der Stoff vollsog. Sie müsste tot sein, war er sich sicher. Steve war wie betäubt. Sein Magen rebellierte weiterhin, seine Kehle brannte, er musste weg von hier!

Wie von Sinnen raste er mit dem Fahrrad los. Gerade rechtzeitig konnte ihm ein entgegenkommender Honda ausweichen. Das wütende Hupen nahm er ebenso wenig wahr, wie die alte Dame über dem Postamt, die ihm neugierig aus ihrem Fenster hinterher sah. Er hatte nur das schreckliche Bild des Mädchens im Kopf. Seine Gedanken kreisten: Warum hatte sie das getan? Warum war er nicht einfach zu Hause geblieben? Verdammte Neugier! Seine Nackenhaare stellten sich auf. Das grausame Bild, welches sich ihm gerade geboten hatte, ließ ihn frösteln. Das Atmen fiel ihm schwer, als ob jemand seinen Hals abschnürte. Niemand erkannte den schmächtigen Jungen, der wie ein Derwisch auf seinem Rad durch die engen Gassen McLeans schoss.

Als er schweißüberströmt zu Hause ankam, war er erleichtert, seine Eltern nicht anzutreffen. Sie waren bei Freunden zum Abendessen eingeladen. So konnte er direkt in sein Zimmer flüchten und sich im Bett verkriechen. Niemand würde je erfahren, was er gerade erlebt hatte. Schlafen konnte er nicht, zu sehr quälte ihn das schreckliche Erlebnis. Langsam beruhigte sich sein Herzschlag. Was war da bloß passiert? Was hatte dieses Mädchen nur in eine solche Verzweiflung und schließlich in den Tod getrieben? Er hasste diese gottverfluchte Gabe, und an diesem Abend hasste er auch sich selbst.

***

Das Mädchen auf den Gleisen war Lily. Sie war 16 Jahre alt gewesen und auf seine Schule gegangen. Steve hatte am nächsten Vormittag davon erfahren, als sich Mitschüler auf dem Schulhof darüber unterhielten. Er sagte kein Wort. Steve hatte sie damals häufiger gesehen. Sie war ein normaler Teenager, eher unauffällig, gut in der Schule und sie hatte Freunde. Ihr langes blondes Haar fiel ihr über die schmalen Schultern. Das Baseball-Cappy, welches sie stets getragen und meist tief ins Gesicht gezogen hatte, verbarg ihre etwas schiefe Nase. Lilys Elternhaus soll intakt gewesen sein … sagte man. Eine Erklärung folgte einige Tage nach dem tragischen Selbstmord: Lily war unsterblich verliebt gewesen. Ihre tiefe Zuneigung war jedoch unerwidert geblieben, sodass sie für sich keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als den Freitod zu wählen. So stand es in ihrem Abschiedsbrief … sagte man.

Frei

In den folgenden Jahren überkamen Steve immer häufiger ähnliche Gefühle, wie er sie damals bei Lily empfangen hatte, jedoch nicht annähernd in dieser Intensität. Wann würde das jemals aufhören? Warum konnte er kein normales Leben führen?

Niemals wieder gab er seither dem Verlangen nach, herauszufinden, wer ihm die Botschaften schickte. Er ignorierte es, so gut es ging. Das wurde jedoch immer schwieriger. Er war das alles unglaublich leid. Kurz nach seinem 26. Geburtstag entschloss er sich deshalb, dieser Geißel den Rücken zu kehren. Finanziell gestaltete sich das problemlos, hatte er sich doch neben einer kleinen Erbschaft seiner Großmutter in weiser Voraussicht nach und nach etliche Dollar zusammengespart. In der Fabrik, in der er seit seinem 18. Lebensjahr einer stupiden, aber für ihn erholsamen Arbeit nachging, bekam er einen recht ansehnlichen Lohn. Da er kaum ausging und weder rauchte noch trank, hatte er außer etwas Kostgeld für seine Eltern keine nennenswerten Ausgaben.

Er verabschiedete sich von seinen Eltern, die Steve eher als das Ehepaar bezeichnete, in dessen Haus er wohnen durfte. Er verabschiedete sich nur von ihnen, niemand sonst interessierte sich für Steve … Genau genommen interessierten sich nicht mal seine Eltern für ihn. Sie waren einfache Leute. Sein Vater arbeitete in einer Lackiererei, seine Mutter verkaufte Obst und Gemüse in einem kleinen Supermarkt. Sie wollten ein einfaches Kind. Steve aber war alles andere als einfach, er war sonderlich … ganz anders als andere Kinder.

»Pass auf dich auf und mach uns keine Schande.« Mit diesen Worten hatten sie ihn emotionslos verabschiedet. Kein: melde dich, schreib uns oder lass von dir hören. Mit Eins vierundachtzig überragte Steve seinen eher schmächtigen Vater knapp und sein von der harten Fabrikarbeit gestählter Körper ließ seine zierliche Mutter zerbrechlich neben ihm wirken. Die linkischen Umarmungen beim Abschied ließen ihn erschaudern, er empfand sie als distanziert und unecht. Als er zum letzten Mal das Haus verließ, drehte er sich noch ein Mal um, aber seine Eltern hatten die Haustür bereits geschlossen. Er befreite damals nicht nur sich, er befreite auch seine Eltern von ihrer Last.

Teil 2 – Matthew, Henry und Bob

Die Millers

»Nur, weil wir in einer kaputten Familie aufgewachsen sind, heißt das nicht, dass ich keine intakte gründen kann.« Auf dem Rost hatten die letzten Spareribs gebrutzelt, deren würziges Aroma die Abendluft schwängerte.

»Ach Joseph, wir sind gebrannte Kinder, das wird nichts. Glaube mir, schlechtes Karma«, hatte Bob Miller seinem älteren Bruder entgegengehalten.

»Du solltest mal auf deinen großen Bruder hören. Dieses ständige Hangeln von einem Aushilfsjob zum nächsten ist doch nicht zielführend. Und dass du alles flachlegst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist … Junge, werde endlich mal erwachsen!«, fuhr Joseph Miller fort und seufzte. Mit Schadenfreude fiel sein Blick immer wieder auf Bobs graue Strähnen im dunklen kurzen Haar, die erst seit kurzem an seinen Schläfen wuchsen. Sein eigenes strohblondes Haar hatte noch keine grauen Störenfriede trotz der drei Jahre Altersunterschied.

»Wenn ich dich so reden höre, denke ich immer, du wärst nicht mein richtiger Bruder«, erwiderte Bob und unterdrückte mit Not einen Lachkrampf. »Wir wissen doch beide, dass du viel lieber so ein Lotterleben wie ich führen würdest, es wegen deiner drei Anhängsel aber nicht mehr kannst.« Sein Grinsen wurde immer breiter. Er leerte seine Bierdose mit einem Zug, zerdrückte sie und warf sie unter den Grill.

»Etwas Struktur würde dir mal ganz guttun, mein Lieber,« meinte Joseph ungerührt. Seine Augen waren der Dose gefolgt.

»Du verplanst dein ganzes Leben. Vergiss nicht, es zu leben«, riet Bob seinem älteren Bruder immer wieder. Oft diskutierten die ungleichen Geschwister bis spät in die Nacht, wessen Lebensentwurf der richtige sei. Meist musste Joseph sich eingestehen, dass sein Bruder doch den angenehmeren Weg eingeschlagen hatte.

Bob und Joseph hatten ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, obwohl sie sowohl vom Aussehen als auch von ihrem Wesen her auffallend unterschiedlich waren. Josephs Frau Isa hatte er ebenfalls gemocht, diese kleine, feurige Mexikanerin mit den fast schwarzen Augen und dem winzigen Muttermal auf ihrer Schläfe. Alle paar Wochen saßen sie damals bei Barbecue und Budweiser zusammen, laut Bob zwei der existentiellen 4 Bs … die beiden anderen waren Brüste und Bob. Auch die Jungs konnte er gut leiden, eigene Kinder hingegen standen weit unten auf seiner Agenda.

***

Joseph und Isabell Miller hatten zusammen mit ihren Söhnen Henry und Matthew in einer maisgelben Villa in Ogden gewohnt, einer 90.000 Einwohner großen Stadt nördlich Salt Lake Citys, der Hauptstadt Utahs. Sie hatten etwa zehn Jahre zuvor ein kleines Immobilienmaklerbüro in Salt Lake City eröffnet. Durch das eloquente Auftreten besonders von Isabell, hatten sie recht schnell wichtige Kontakte geknüpft und waren mit der Zeit zu einer der ersten Adressen der Stadt geworden.

»Ich stelle mir einfach vor, dass ich das Haus an mich selbst verkaufe, dann läuft es wie von alleine.« Das war stets Isabells einleuchtende Erklärung gewesen, wenn sie jemand auf ihre erfolgreiche Verkaufsstrategie ansprach. Ihr spanischer Akzent verlieh dem Timbre ihrer Stimme einen Hauch Exotik. Sie hatten ihre Häuser verkauft wie der Bäcker seine Brötchen … nicht so günstig, aber in so großer Menge.

Obwohl die ersten Jahre auch für sie eine harte, entbehrungsreiche Zeit gewesen waren, konnten die beiden erfolgreichen Immobilienmakler ein beträchtliches Vermögen im siebenstelligen Bereich anhäufen. Durch diesen Umstand waren die Studiengebühren der Jungs bereits gesichert gewesen.

Der zunehmende geschäftliche Erfolg des Immobilienmaklerpaares veränderte einiges. Die regelmäßigen gemeinsamen Abende der Brüder blieben regelmäßig, aber die Abstände vergrößerten sich zusehends. Waren es früher drei Wochen, lagen mittlerweile schon mal zwei Monate dazwischen. Isabell und Joseph hatten schlichtweg kaum noch Zeit. Je mehr ihre Firma und die Jungs wuchsen, umso mehr Zeit nahmen sie in Anspruch. Natürlich hatten sie Angestellte. Jedoch fiel es ihnen nicht leicht, diesen die Arbeit ganz ohne Anweisungen zu überlassen. Schließlich hatten sie ihr Unternehmen mühselig von klein auf, ja fast aus dem Nichts aufgebaut. Auch Matt und Henry sollten neben all den geschäftlichen Verpflichtungen nicht zu kurz kommen. Sie gingen zum Sport oder Musikunterricht und besuchten mittlerweile verschiedene Schulen. Bei den seltener gewordenen Diskussionen zwischen dem ungleichen Brüderpaar war es mittlerweile Bob, dem tief im Inneren bewusst wurde, dass er wohl doch auf das falsche Pferd gesetzt hätte.

Durch dieses Umdenken inspiriert hatte Bob bereits gut zwei Jahre zuvor sein eigenes Leben in etwas geordnetere Bahnen gelenkt. Dank seines handwerklichen Geschicks und des überzeugenden Auftretens war er nach sechs Monaten vom Berater für Holzbedarf bei Newman-Baustoffe zum stellvertretenden Leiter des 35-Mann-starken Betriebes befördert worden.

»Mensch Bob, wenn du fünf Jahre früher hier angefangen hättest, wäre das vielleicht schon dein eigener Laden«, hatte sein Chef, der alte Newman einmal eingeworfen.

»Danke Phil, aber was würdest du dann jetzt machen? Nur im Weg stehen, wie bisher, oder würdest du etwas Sinnvolles tun?«, hatte Bob frech erwidert.

»Du bist gefeuert! Und nun mach dich wieder an die Arbeit, irgendjemand muss doch meinen luxuriösen Lebenswandel erwirtschaften.« Sein Chef zwinkerte und zeigte mit dem Finger zur Tür.

Das ordentliche Gehalt und eine kleine Anschubfinanzierung seines Bruders hatten es Bob ermöglicht, ein kleines Haus zu kaufen. Die 20.000 Dollar hatte er Joseph bereits nach 18 Monaten zurückbezahlen können.

Die Nachricht

»Setzen Sie sich bitte, Mister Miller.«

»Was kann ich für Sie tun, Officers?«, fragte Bob, als er vor einem Jahr von zwei Polizisten in seinem Büro besucht worden war. Hätte er seine Strafzettel besser doch bezahlen sollen? Er trommelte mit den Fingern auf der Schreibtischplatte.

»Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder und Ihre Schwägerin heute bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Ihre Neffen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.« Die Polizistin sprach mit leiser und mitfühlender Stimme. Bob fühlte sich, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggerissen. Sein Herz setzte aus.

»Was? Nein! Das kann doch nicht sein! Sind Sie sicher? Joseph ist ein hervorragender Autofahrer. Sie müssen sich irren!« Sein Magen verknotete sich, es fiel ihm schwer, zu atmen. Die schneeweiß gestrichenen Wände seines Büros schienen ihn zerquetschen zu wollen.

»Leider ist ein Irrtum ausgeschlossen, Mister Miller.« Sie legte ihm eine Hand auf seinen Unterarm.

»Nein, nein, nein! Das kann nicht …« Er vergrub den Kopf in seinen Händen und schluchzte.

»Lassen Sie sich Zeit, Mister Miller.« Sie drückte leicht mit ihrer Hand zu.

»Wissen die Jungs Bescheid? Wie geht es ihnen? Wo sind sie?«, flüsterte er mit erstickter Stimme, als er wieder etwas die Fassung gewonnen hatte. Bob wollte es nicht glauben. Das könnte unmöglich sein. Sie irrten sich, sie mussten sich irren.

»Kommen Sie mit, wir fahren Sie hin.«

***

Mit den Schürfwunden und Blutergüssen, die die Körper der Jungs zeichneten, sahen sie aus, als ob ein Bluter fünf Runden gegen Klitschko im Ring gestanden hätte. Beide hatten mehrere Knochenbrüche erlitten, zum Glück blieben die lebenswichtigen Organe verschont.

»Hallo, ihr beiden.« Bob nuschelte es mehr, als er es sagte. Die Faust, die sich um seine Eingeweide schlang, drückte erbarmungslos zu. Die Worte kamen ihm nur schwer über die Lippen. Der strenge Geruch von Desinfektionsmittel erfüllte den Raum.

»Hallo, Bob. Wo sind Mom und Dad?«, fragte Matt schwach, ein Auge zugeschwollen, das andere halb geöffnet. Seine langen, fransigen, dunkelbraunen Haare klebten auf seiner Stirn.

»Henry, Matt, …«, stammelte Bob.

»Was ist los, Bob? Nun sag schon!«, drängte Matt und suchte die Augen seines Onkels.

»Ihr hattet einen schweren Unfall. Joseph und Isa …« Bob musste nicht weiter sprechen. Henry, der die ganze Zeit nur vor sich hingestarrt hatte, unterbrach ihn leise:

»Sie sind tot.« Die Teilnahmslosigkeit in seiner Stimme ließ Bob das Blut in den Adern gefrieren, abermals drückte die Faust zu.

»Nein, was redest du da? Bob, sag, dass das nicht wahr ist! Das darf nicht sein!« Er wollte aufspringen und nach seinem Bruder schlagen, der Schmerz ließ ihn jedoch aufschreien und auf halbem Weg zu Henry zusammensacken.

Bob konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Henry saß weiter mit leerem Blick auf seinem Bett. Matthew hockte zusammengekauert auf dem Boden, begann zu schluchzen und weinte sich die Seele aus dem Leib. Er hyperventilierte und sein Zustand verschlechterte sich mit jeder Minute. Erst als ein herbeigerufener Arzt ihm Beruhigungstropfen verabreicht hatte, hörte er auf zu weinen und beruhigte sich. Sein Bruder Henry hatte bei vollem Bewusstsein den Unfall miterlebt und das Bild seiner blutüberströmten Eltern im Wrack des Wagens hatte sich eingebrannt. Er wollte am liebsten nur schreien und weglaufen. Dennoch setzte er sich zu Matt und nahm ihn in den Arm. Matt schlug verzweifelt auf den Rücken seines Bruders, bis er ihn auch, so fest er konnte, an sich drückte. Endlich durchbrachen die Tränen auch bei Henry die Mauer. Wie ähnlich er doch seinem Vater war. Nicht nur die athletische Figur und die blonden Haare, er versuchte auch immer, die Kontrolle zu behalten, schoss es Bob durch den Kopf, dann hockte er sich zu seinen Neffen und sie blieben noch lange dort sitzen.

***

Als einzig greifbarem leiblichen Verwandten von Henry und Matt wurde damals Bob die Vormundschaft gerichtlich übertragen. Der Notar Dr. Geoffrey Landing wurde Bob beratend zur Seite gestellt. Obwohl auch ihn der Verlust seines Bruders schmerzte, kümmerte sich Bob um die Beerdigung und regelte nach Rücksprache mit den Jungs den Verkauf der elterlichen Firma. Er selbst konnte sich die Tätigkeit nicht vorstellen und Matt und Henry waren noch zu jung dafür.

Die Jungs erbten nach dem Unfall das gesamte Vermögen ihrer verunglückten Eltern. Die beiden Waisen hätten jeden einzelnen Dollar gegeben, um ihre Mom und ihren Dad wiederzubekommen. Doch wie sagte einst ein weiser Mensch: Life is a bitch …

Später nach dem Unfall zogen die Brüder in das Haus ihres Onkels. Sie hatten es zuvor zu dritt einige Wochen im Haus von Isabell und Joseph versucht. Dort hatten die Jungs es aber nicht mehr ausgehalten. Auch Bob hatte sich überhaupt nicht wohl gefühlt, die Bilder, die Möbel, die Teppiche – alles erinnerte an die Verunglückten. Da Matt und Henry die Villa aber nicht verkaufen wollten, beschlossen sie damals, sie zu vermieten.

»Sie könnten Ihre eigenen Hypotheken mit den Mieteinnahmen der Villa bedienen. Das ließe sich problemlos regeln, falls ihr beiden einverstanden seid.« Der Notar Dr. Landing blickte in Richtung der Jungs. Seine Hornbrille rutschte ihm dabei fast von der Nase.

»Ich weiß nicht«, erwiderte Bob, er bewegte sich unruhig auf dem Stuhl hin und her. Wollte er wirklich wirtschaftlich vom Tod seines Bruders profitieren?

»Wir müssen lediglich eine Rücklage für mögliche Reparaturen zurückhalten. Was meint ihr, Jungs?« Der Notar schaute abermals die Erben lächelnd an. Diese wechselten einen kurzen Blick, dann antwortete Henry für beide:

»Na klar, das ist doch eine gute Idee.« Matt nickte knapp.

»Dann gibt es überhaupt kein Problem, schließlich übernehmen Sie ja auch die Erziehung.«

Neben Bob blieben Henry und Matt ihre Großeltern als Verwandte … jedenfalls auf dem Papier. Die Großmutter väterlicherseits, Josephs Mutter Mary, war vor einigen Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, aber der Großvater Nathan lebte noch. Er hatte seine Familie verlassen, als Joseph drei Jahre alt gewesen war und sein jüngerer Bruder Bob gerade das Licht der Welt erblickt hatte. So waren Joseph und Bob ohne Vater bei ihrer Mutter in Salt Lake City aufgewachsen. Nathan war 700 Meilen weit weg an die Ostküste nach San Francisco gezogen und hatte sich dem Alkohol hingegeben. Er fand nie wieder richtig in die Spur und vegetierte seit Jahren in einer dieser traurigen Wohnwagensiedlungen. Isabells Eltern lebten in Mexiko und hatten seit Jahren keinen Kontakt zu ihrer Tochter.

Das Leben geht weiter

Einige Monate nach dem Unfall waren die körperlichen Verletzungen von Matthew und Henry vollständig verheilt, die seelischen Narben jedoch blieben.

Henry wirkte mit seinen Eins fünfundsiebzig bereits relativ groß und kräftig. Sein kantiges Gesicht ließ auf eine tüchtige Testosteronproduktion schließen. Nach außen hätte man ihn für einen Sonnyboy mit wohlhabenden Eltern halten können. Von klein auf begeisterte er sich für Sport. Zuerst hatte er sich beim Eishockey ausprobiert, landete aber schließlich beim Football und gehörte zu den Talenten seines Jahrgangs. Bei der ersten Jugendmannschaft der Ogden Tigers besetzte Henry die Position eines Running Back. Seine Mitschüler und Teamkameraden mochten ihn, seine lockere und freundliche Art kam auch bei den Lehrern gut an. Für ein Sportstipendium würde es wohl nicht reichen, finanziell brauchte er sich jedoch keine Sorgen machen. Seit dem Unfall versuchte er, für seinen kleinen Bruder Matt da zu sein.

Matthew hatte den südländischen Teint seiner Mutter Isabell und erinnerte mit den fransigen, dunklen Haaren, die ihm ständig ins schmale Gesicht hingen, und den dunkelbraunen Augen an den sehr jungen Keanu Reeves. Im Gegensatz zu seinem Bruder erschien Matt eher klein und schmächtig. Er mochte die Ruhe, las viel und hing gerne seinen Gedanken nach. In Folge des schockierenden Todes der Eltern hatte er sich eine Zeit lang von der Außenwelt abgekapselt. Nach Gesprächen mit Lehrern und Ärzten hatte sein Onkel Bob gar überlegt, ihn in stationäre psychologische Betreuung zu geben. Da Matt aber langsam aus seinem Schneckenhaus herauskam, hatte Bob diese Absicht verworfen.

***

Nachdem sich Matthews Zustand zu Beginn des Jahres langsam etwas verbessert hatte, war in Bob die Idee einer Reise gereift. Er hatte für den kommenden Sommer ein Abenteuer mit den Jungs geplant. Sofort hatte er Feuer gefangen, als er den Tipp für eine Unterkunft bekommen hatte, die in einer perfekten Umgebung zu liegen schien.

»Drei Männer in der Wildnis, kein Waschen, kein Rasieren, geleitet von Instinkten, Abende am Lagerfeuer, am Stock den selbstgefangenen Fisch. Wir erzählen uns gruselige Geschichten und alles im Einklang mit der Natur. Was sagt ihr dazu?«, präsentierte er begeistert seine Urlaubspläne.

»Dein Ernst?«

»Da gibt’s mit Sicherheit kein WLAN!«

»Und wer soll den Fisch bitte ausnehmen?«

»Toilette?«

»Was willst du denn da machen? Ohne Tablet?«

»Das ergibt überhaupt keinen Sinn.«

»Wir brauchen Erholungszeit von der Schule.« Diese und ähnliche mehr oder weniger ernst gemeinte Einwände waren augenrollend aus den Mündern der Jungs geprasselt.

»Leute, ich bekomme eh nur drei Wochen Urlaub.«

»Drei Wochen?«

»21 Tage?«

»Euch bleiben im Anschluss an die Wildlife-Challenge noch satte zwei Monate Ferien für richtig coole Aktionen. Also heult mal nicht so rum«, schloss Bob die heitere Diskussion. In den nächsten Monaten kamen kaum noch Sticheleien von den beiden.

***

»Nächste Woche geht es los, freust Du dich auch schon so unglaublich darauf wie ich?«, fragte Henry seinen Bruder mit gekünstelter Begeisterung.

»Ich würde mich freuen, wenn Mom und Dad dabei wären«, erwiderte Matt. Tränen füllten seine Augen. Henry nahm seinen Bruder in den Arm.

»Hör zu, Mom und Dad sind tot, aber wir leben. Glaubst du, sie würden wollen, dass wir den Rest unseres Lebens trauern? Nein, würden sie nicht!«

»Ja, ich weiß … aber …«

»Kein Aber«, unterbrach ihn der Ältere. »Wenn wir es auch nicht für uns tun, für Bob ist das der einzige Urlaub in diesem Jahr. Er zerreißt sich für uns. Also lass uns das Beste daraus machen. Allein ihm zuliebe. Und vielleicht finden wir es nachher ja doch spannend, mit ein paar Wölfen zu tanzen oder mit ´nem Bären zu ringen.« Er hatte es geschafft: Zumindest ein Lächeln konnte er Matt entlocken.

Teil 3 – Die Story

Das zweite Leben

Schon seit frühester Kindheit faszinierten Steve Dokumentationen über Naturschutzgebiete und unbesiedelte Regionen. So zog er sich davon inspiriert in die Wildnis Idahos zurück, zwischen dem Colville National Forest und dem Kootenay National Forest, in eine scheinbar unendlich weite, unberührte Landschaft, durchzogen von Wäldern, Seen und Flüssen mit reißenden Stromschnellen, mitten in den Rocky Mountains. Der nördliche Zipfel des Bundesstaates grenzte an Kanada und lag eingebettet zwischen Montana und Washington. Als nächste Siedlung fand man das 300-Seelen-Kaff Burns Creek. Man hätte sie zeitlos nennen, oder einfach sagen können, dass dieser kleine Ort in den 50er-Jahren stehengbelieben war. Um in die nächste Stadt zu kommen, musste man weitere 30 Meilen auf dem US Highway 2 Richtung Süden zurücklegen. So erreichte man Sandpoint, welches 9.000 Einwohner zählte. In Burns Creek aber gab es die wichtigsten Einrichtungen: einen Arzt, einen kleinen Saloon und Sams Drugstore.

Steve musste von dort drei Meilen westlich auf der Ruby Road fahren. Direkt von der kleinen Straße zweigte ein Waldweg ab, der mehr schlecht als recht mit dem Auto passierbar war und nach acht Meilen endete. Was man dort sah, ließ den neutralen Beobachter sicher schmunzeln, Steve hatte es aber gründlich durchdacht. Aus massiven Holzstämmen errichtet stand dort eine rustikale Garage. Den Großteil des Jahres parkte hier sein braun-grauer 90er Dodge D350 LE. Gebaut hatte er sie für seinen Hengst James, seinen treuen Begleiter, seit er sich in die Wälder zurückgezogen hatte. Zu seiner Hütte waren von dort aus noch gut sechs Meilen zurückzulegen. Da er James bei seinen seltenen Ausflügen in die Zivilisation nicht einen Tag lang im Wald anleinen wollte, hatte er diesen Unterstand gebaut.

Er hatte in den 15 Jahren nur äußerst selten mit Wölfen oder Bären Kontakt, aber auf dem Silbertablett wollte er sein Pferd auch nicht servieren. Seine Blockhütte hatte er allein gebaut, lediglich das Werkzeug, sein Know-how und ein paar Basisutensilien hatte er aus der Zivilisation mit hergebracht. Das primitive Leben ohne großen Einfluss der modernen Gesellschaft machte ihm nichts aus. Im Gegenteil, er liebte diese Ruhe … außen und innen. Gut, hin und wieder hätte er sich auch gern mal die Nachrichten angehört oder gar angesehen. Ebenso wäre er einer guten Naturdokumentation nicht abgeneigt gewesen. Nur gab es mitten in der Wildnis weder Strom noch Netzempfang. Das störte ihn jedoch nicht, hatte er doch dafür diese unbezahlbare Ruhe gewonnen. Kontemplative Naturdokumentationen erlebte er schließlich täglich selbst.

Nach Burns Creek verschlug es ihn höchstens ein bis zwei Mal im Jahr, um das Nötigste zu besorgen und damit sicher über den langen und bitterkalten Winter zu kommen. Krank war er bisher nicht geworden. Dem Weisheitszahn, der ihn vor vier Jahren gequält hatte, war er mit einer halben Flasche Jack Daniels und einer Zange zu Leibe gerückt. Beides hatte er sich aus Sams Drugstore mitgebracht. Sam … neben Louisa der einzige Mensch, mit dem Steve in den letzten 15 Jahren mehr als zwei bis drei Sätze gewechselt hatte … allerdings auch nicht viel mehr. Den alten Doc sowie den neuen Doc kannte er nur vom Sehen. Und wenn es nach ihm ginge, dürfte das gerne so bleiben.

Die große Fahrt

»Seid ihr soweit, ihr Nichtsnutze?« Bob hatte dieses kumpelhafte Verhalten, das coole Onkel öfter an den Tag legten.

»Ja, du Sklaventreiber«, rief Henry aus seinem Zimmer. Er schnappte sich seinen Rucksack und die Reisetasche, die bereits seit einigen Tagen fertig gepackt parat standen.