19,99 €

Mehr erfahren.

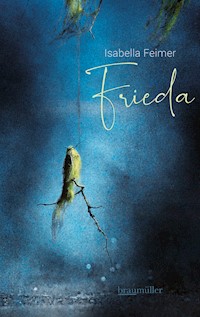

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1926: Frieda wächst in ärmlichen Verhältnissen in einem überschaubaren Ort auf. Überschaubar ist auch ihr Lebensweg als eines von fünf Geschwistern, mit einer Mutter, die die Familie ob ihrer frühen schweren Krankheit nicht zusammenhalten kann, und eines tyrannischen Vaters, der die Töchter in jeglicher Hinsicht als sein Eigentum ansieht. Früh lernt Frieda, dass ihr das Leben nichts schenken wird und dass sie sich das, was sie möchte, nehmen muss. 2007: Frieda liegt im Sterben und erinnert sich an Ereignisse ihres Lebens: an ihre vom Krieg überschattete Jugend, ihre glücklose Ehe und an ihr Kind, das sie instrumentalisiert hat. Und an Grete, ihre Jugendfreundin, die oft mehr war als eine Freundin. In rhythmischer Sprache, einem Totenlied gleich, erzählt Isabella Feimer Friedas Geschichte. Sie ist ein Heimkehren in eine Fiktion, die sich aus dem Trümmerhaufen der Zeit formt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Isabella Feimer

Frieda

„Non avrò pace, mai. /Ich werde keinen Frieden mehr haben, nie.“

Pier Paolo Pasolini

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

1

14. November 2007, 16 Uhr 02. Vor dem Fenster schmiegt sich Dämmerung um eine Silbertanne, ihre schneebedeckten Äste biegen sich unter dem Gewicht und fangen frische Flocken, dahinter liegt die Stadt in einem nebelhaften Flackern.

Frieda schmerzt der Rücken, die offene Stelle pocht, Schmerz, der da ist und der bleibt, so wie das Leben, das Frieda nicht verlassen will, wolle sie, brauche sie etwas?, fragt die Schwester, die unerwartet in das Zimmer tritt, habe sie Hunger?, und Frieda sieht die Schwester an.

Schwester Ina geht zum Bett und streicht die Decke glatt, Frieda spürt den Druck auf ihrem Körper, dem es an Berührung fehlt, wenn sie etwas brauche, sagt die Schwester, sie müsse es nur sagen, nur zeigen, korrigiert sie sich, sie wisse, Frieda spreche nicht, nicht mehr, dann lächelt sie und greift nach Friedas Hand, das Lächeln greift in Friedas Seele, es muss so sein, denkt sie, dass Wundgelegenes schmerzt und dass die Schwester mit der Stille summt, eine Melodie, die sich zärtlich über die Leere legt, die von den Gängen in das Zimmer dringt und die kahlen Wände überzieht, das Summen füllt auch Friedas Inneres, das sich rührt, jetzt, da die Knorpel an den Knochen reiben.

Immer noch hält Schwester Ina Friedas Hand, hält sich an der Haut fest, die über den Knochen liegt, sieht zu Frieda, aber sie nicht an, Frieda dreht sich zur Dämmerung, die dunkelt, kaum noch spürt sie ihre Körperhülle, kaum noch hört sie ihr Herz, alles leer und still da drinnen.

Wind bewegt die Silbertanne, ein Ast schlägt gegen das Fensterglas, Frieda schreckt zusammen, auch Schwester Ina, Sekunden später gluckst, dann kichert sie, und Frieda ringt nach Luft, sie mag kein mädchenhaftes Kichern, das sie ins Erinnern drängt, denkt, das Erinnern haftet an den Menschen wie Kletten an einem Kleidersaum, und sie beginnt zu zucken, für Augenblicke setzt der Herzschlag aus.

War nur ein Ast, sagt Ina, war der Wind, sagt sie, dann lässt sie Frieda los und blickt zum Monitor, ein unruhiges Herz macht große Sprünge, der Wind heult auf, drückt den Ast erneut gegen die Scheibe, patzt Schnee aufs Glas und wirbelt durch die Flocken, es ist nichts, sagt Ina, doch Frieda weiß es besser, spürt die Winterdichte draußen, die mehr ist als nur Dunkelheit im trüben Licht des Zimmers, sie hebt den Blick, sieht weiße Flocken von der Decke fallen, schnell wachsende Kristalle legen sich auf sie und auf die Schwester, es schneit nicht Schnee.

11. August 1946. Ein grauer Schleier Staub verdeckt den wolkenlosen Himmel, Schutt liegt über allem, was einmal Stadt gewesen ist, und zeigt den Krieg, obwohl er lang vorüber ist, längst vorüber für ein junges Leben, in dem die Zeit sich noch nicht dehnt, Frieda, die seit Kurzem zwanzig ist, mag das Versehrte nicht, die Verletzung, die nur schleppend heilt, nicht das Zerrissene eines ganzen Kontinents, das sie umgibt, mag den Schmutz nicht, der sich in die Kleidung legt, auf ihre blank polierten Schuhe, auf ihre glatte Haut, wo sie herkommt, liegt nichts in Schutt und Asche, dort ist Land und Leere, dort ruht beschaulich das Echo dessen, was gewesen ist.

Erwartungshaltung regt sich in Frieda, weil sie zu einem Fotografen darf, bei ihm wird sie ein Bild von sich gemacht bekommen, wie schön das klingt, tönt Tatendrang, denkt Frieda in der Straßenbahn, die über die Gleise ruckelt.

Die, die sie flankieren, die anderen im Waggon, sind gebückt und halb verblichen, nichts mehr als Schatten, die vom Tageslicht vertrieben sind, und Frieda schaudert, wegsehen muss sie, und ihr Blick fällt auf die Häuser, die an ihr vorüberziehen, Ausgehöhltes reiht sich aneinander, und Frieda weiß nicht, woher die Scham kommt, die sie schwindeln lässt, festhalten, denkt sie, auch an die wohl gemeinten Ratschläge, die ihr die Mutter mit auf den Weg gegeben hat, pass auf die Soldaten auf, hat sie gesagt, auf die, die aus der Fremde sind, glaube nicht, Kind, sie wollen dich beschützen, sprich mit keinem, lächle keinen an.

Frieda lächelt keinen Fremden an, nimmt keine Kaugummis entgegen und keine Worte, die sie nicht versteht, kein Englisch, Russisch, kein Französisch, Frieda ist das Fremde fremd, hat nie gesucht, was sich im Dorf nicht finden lässt, in Mitterndorf, das kaum ein Außen kennt.

Das Haus mit der Nummer 5 steht als Festung zwischen Hausruinen, links und rechts davon und in seinem Gegenüber spiegeln sie sich im Fensterglas, auch Frieda spiegelt sich darin, sieht sich an und dreht die Locken um die Finger, presst die Lippen aufeinander und kneift sich in die Wangen, damit sie wieder rosig sind und Staub und Schatten sich von ihr lösen, dann läutet sie, gleich darauf erneut in Ungeduld, das Erwarten pocht in ihrem Körper, hält den Knopf gedrückt.

Ein Mann im Alter ihres Vaters öffnet ihr, steht in einem schmalen Gang, der sich in eine dunkle Leere streckt, die Frieda also, stellt er fest, siehst deinem Vater gar nicht gleich, er hält ihr die Hand entgegen, Frieda schüttelt sie nur zögerlich, vor seinem Aussehen graut ihr, vor der Maske, die Lippen, Wangen und Nase als Verlorenes verborgen hält, auch vor seiner Stimme, die klingt, als wären die Stimmbänder hauchdünn und verlören Töne, sie klingt nicht, sie ist ein Faden, der bald reißen wird, und aus Verlegenheit macht Frieda einen Knicks und weil die Mutter sagte, dass es sich gehöre.

Der Fotograf winkt Frieda in das Haus hinein, ob er lächelt, sieht sie nicht, ob er den Mund verzieht, ob er das überhaupt noch kann?, denkt Frieda und folgt ihm, langsam geht er den Gang entlang, hinkt ein wenig und sagt etwas, das Frieda nicht versteht, sie hört nur die seidenhelle Stimme, fragt nicht nach, und er spricht weiter Worte, die sich in den rauen Fasern der Tapete verfangen, aus denen gestickter Efeu wächst.

Hinter dem Gang befindet sich ein Zimmer, das kaum eingerichtet ist und keine Fenster hat, anstatt der Fenster rahmenlose Fotografien, die Landschaften zeigen, die Frieda nicht kennen kann, weil sie hinter Grenzen liegen, und Porträts von Frauen, die gezwungen lächeln, und Männer sieht man in ihrer Uniform, auch Friedas Vater brüstet sich, trägt kein Lächeln, nur seinen strengen Blick, wie es dem Vater gehe, fragt der Fotograf, gut, sagt Frieda knapp, und der Mutter?, gut, sagt sie, dann setz dich, sagt der Fotograf, er wisse, in der Jugend dränge Zeit.

Nicht Zeit, nein, Unbekanntes drängt in Frieda, als sie auf dem Hocker sitzt, der Kamera gegenüber, das Stativ sieht wackelig aus, das Gehäuse abgegriffen und der Balg ist abgekratzt, still sein, sagt der Fotograf, still halten, sagt er und schaltet eine Lampe ein, das Licht im Zimmer aus.

Im Licht der Lampe spürt Frieda ihre Züge, die Haut, die sich darüber spannt, einer Statue gleich, die aus diesem Licht gemeißelt wurde, still sitzt sie wie noch nie in ihrem Leben, noch nie, denkt Frieda, spürte sie Vollkommenheit, so, als wäre sie schon immer da gewesen, irgendwo als Samenkorn, und hätte nur noch nie den Sonnenschein gesehen und weder Wasser noch Dünger in sich aufgenommen, jetzt aber verschafft sie sich Gedeihen, will aus ihr heraus und sich in den Himmel weiten, Frieda streckt sich, still sitzen, herrscht der Fotograf sie an, vor seiner Stimme ekelt ihr, wie, denkt sie, kann seine Seidenfadenstimme ihr nur den Moment versehren?

16 Uhr 39. Eine zarte Schneeschicht überzieht den Monitor, an den Frieda angeschlossen ist, und Spuren von Schwester Inas Schritten zeichnen sich auf dem Boden ab, auch auf dem Bett liegt Schnee, und könnte sich Frieda bewegen, sie wischte sich die Flocken von der Haut, kalt, dann nass, würde sie sie spüren, wollte sie noch, dass ein Spüren zu ihr käme.

Mit Blick auf den Monitor seufzt Schwester Ina, denn Friedas Herz springt wieder über Linien hinaus, sie sagt, das sei nicht normal und dass sie einen Doktor holen müsse, und könnte Frieda sprechen, sie riefe laut, das würde sie nicht wollen, stattdessen raunt sie, und Schwester Ina sieht sie an, sagt hastig, sie beeile sich, Frieda schließt die Augen, hört den Schritten zu, die leiser werden und rasch verklingen, dann ist es totenstill.

Schneestille, muss Frieda denken, doch es ist nicht ihr Wort, sind nicht die ihren, die Vergangenes formen wollen und in ihr drängen, der Winter ist die Jahreszeit, in der die Totenglocken am häufigsten geläutet werden, flüstert jene Stimme, die sie aus ihrer Jugend kennt.

Nie hätte sie sich gedacht, dass sie diese Stimme holen kommt, wohin auch?, an einen Himmel glaubt sie nicht, auch nicht an eine Hölle, an nichts, das sie nicht begreifen und befühlen kann, wieder hört sie Schritte, nicht die der Schwester, Inas Schritte federn, klackern nicht, viele Schwestern eilen in den Gängen, huschen zwischen Zimmern zu den Gespenstern, die in den Betten unter den Laken schweben, bis sie nicht mehr sind.

Frieda?,

das Flüstern sticht in Friedas Herz, und der Schmerz zieht in den Kopf und in die Beine, Bilder flackern, wie Licht, das an- und ausgeschalten wird, Bilder ohne Ton und doch bewegt, Ausschnitte, die das Damals nicht zusammenfügen, Sekunden an Leben, eine Freudenträne, eine Drehung wie ein Tanz, Grete, die auf den Boden stampft und im Bild darauf einen Luftsprung macht, die keucht und mädchenhaft kichert, während Licht sie blendet, und eine junge Frieda hält sich die Hand vor ihr Gesicht.

Als Frieda ihre Augen öffnet, blendet Dunkelheit, das ganze Zimmer ist ein schwarzes Nichts, und von weit her tönt die süße Stimme, Schneestille, Frieda, Liebes, denk dir, wenn es bloß den Winter gäbe, nur diese Jahreszeit, und das für immer, immer wär’ es still und friedlich und unsere Fußstapfen nebeneinander im Schnee, lach’ nicht, mir ist es ernst damit, ja, Grete, nur noch Winter, und die Blumen duften trotzdem und die Früchte schmecken süß, Frieda, flüstert Grete, wirst du immer bei mir sein?, und im nächsten Augenblick ist die Dunkelheit verschwunden, ist in die Silbertanne zurückgekrochen, das Zimmer ist das Zimmer, das Bett, ein Nachttisch, die kahlen Wände, und der Schnee.

Das Haus mit der Nummer 5. Grete sitzt und Frieda hält sich an der Stange fest, während die Straßenbahn über die Gleise ruckelt, sie sehen aus dem Fenster, auf dem außen und innen eine dünne Schmutzschicht liegt, und Grete sagt, da will man nicht hinaus, sie meint die Trümmer, das Zerbombte, das, wo man hinblickt, Spuren hinterlassen hat, Frieda hebt die Schultern, lässt sie seufzend wieder fallen, sagt, das wird schon wieder, und Grete lächelt, greift nach Friedas Hand und streichelt sie, Frieda schwindelt und sie zieht ihre Hand zurück.

Sie steigen aus, die Luft trägt Schweres in sich, Grete hustet, sagt, man schluckt nur Staub, Frieda zittert, etwas pocht in ihr.

Im Park, den die jungen Frauen queren, ist unbekümmert Sommer, ein grünes Blühen und satter Bienenflug, Grete möchte rasten, nur kurz, sagt sie, doch Frieda drängt ihre Freundin weiter, denkt, wie lange sie gebettelt hat, dass der Vater sich beim Fotografen, dem Freund aus Jugendtagen, meldet, auf Knien gebettelt, und als das nichts half, ließ sie in des Vaters Herz die Tränen kullern, damit du eine Ruhe gibst, hat er gesagt und den Freund vom Wirtshaus aus angerufen, er schuldet mir noch etwas aus dem Krieg.

Das Haus mit der Nummer 5 ist von Schutt umgeben, aus den Trümmern lärmt es, in Aufruhr ist der Staub der Stadt, Frieda sieht ins Fensterglas, das keinen Kratzer hat, dreht den Kopf, presst die Lippen aufeinander, dann läutet sie, im Blick zu Grete und durch sie hindurch sieht sie das Eigene gespiegelt.

Kommt rein, sagt der Fotograf und rückt an seiner Maske, die Mädchen folgen ihm den Gang entlang, dort ist stickige Leere, und gestickter Efeu fängt die Seidenfadenstimme ein, ob er noch Lippen hat?, ob überhaupt noch einen Mund?, fragt Grete leise, Frieda kichert und Minuten später sitzt sie still, so still wie noch nie in ihrem Leben, spürt hinter ihr den grauen Stoff, der sie rahmen soll und nach Moder und nach etwas Saurem riecht, sieht schemenhaft den Fotografen hinter seiner Kamera, auch Grete, die bei der Lampe steht, Grete hat ein Glänzen in den Augen, eines, das Frieda zuvor nie aufgefallen ist, nicht lachen, sagt der Fotograf, nicht lachen, sagt auch Grete und lacht selbst, sie kichert schamlos laut, und Unmut nistet sich in Frieda, sie denkt, wie kann die Freundin nur, warum will sie den Moment versehren?

16 Uhr 49. Erinnerung legt sich zu Frieda, schmeichelt ihr und streichelt sie, bringt Bilder des Gewesenen und setzt sie falsch zusammen, so war das nicht, denkt Frieda, obwohl es so, nicht anders war, sie war mit Grete bei des Vaters Freund, und auch Grete hat ein Bild von sich gemacht bekommen, mit ihr saß Frieda in der Straßenbahn, heiß ist es gewesen, die Hitze trocken, es war der erste Sommer nach dem Krieg, das Flackern dieser anderen Zeit, der Staub, die Hausruinen und die Schatten.

An Grete hat sie lange nicht gedacht, hat sie vergessen, sie vergessen wollen, nicht lachen, sagte Grete, lachte schamlos laut, und Unmut nistete sich in Frieda, noch größer wurde er, als Grete näher kam und Frieda in die Arme schloss, lass, sagte Frieda, doch Grete ließ nicht ab von ihr, hielt Frieda fester und gab ihr einen zarten Kuss, das möchte Frieda Schwester Ina sagen, die zurück im Zimmer ist, Ina riecht nach Zigarettenrauch und nach der Kälte draußen, nicht nach jener, die in Frieda ist.

18. August 1946. Frieda versteht, seitdem der Krieg zu Ende ist, die Beschaffenheit des Wartens, versteht, dass das Warten einen Körper hat, träge ist er, obgleich grazil in den Bewegungen, ist ein Körper, der als unsichtbare Hülle um ihren eigenen sitzt, sich manchmal simultan und manchmal gegengleich, auch in verschiedene Richtungen schiebt, manchmal juckt und zwickt, dann wiederum in angenehmer Stille ruht, das Warten ist ein Schutz, und doch, man lässt es ungern aus den Augen, es kann täuschen und legt Fährten falsch.

Frieda wartet beim Bach, der am Westrand des Dorfes durch ein Wäldchen fließt, behäbig ist er heute, trägt den Ausklang dieses Sommers in und mit sich, Blätter, die gefallen sind, auch Frieda ist ein abgefallenes Blatt, das kann sie sein an manchen Tagen, weiß sie, ist es heute, hier, wo ihr vieles durch den Kopf, ja, zwitschert, wie die Vögel in den Bäumen gegen den nahenden Sonnenuntergang.

Worauf sie wartet, weiß sie nicht, man kann auch warten ohne ein Worauf, nur darauf, dass die Zeit vergeht, dass einmal nichts passiert, dass Leere ist in einem, darauf, dass das Warten endet, und mit dem Warten ein ganzer Tag.

Seit Stunden sitzt sie beim Bach und den Nachmittag über in luftfeuchter Hitze, im Schatten von ihrem Lieblingsbaum, seit sie ein Kind gewesen ist und sich erinnern kann, ihrer Winterlinde, die an den Ästen kleine Herzen hat, so sieht mein Herz aus, dachte Frieda früher, alle Herzen sind wie Lindenblätter, Herzen, die Frieda manchmal grundlos von den Ästen zupft, sie zupft auch Gras und Gänseblümchen, die sie dann, wie jetzt, zerdrückt.

Viel zu leise, denkt Frieda, müht sich das Wasser des Baches über Steine und von Büschen und Bäumen Abgebrochenes, Wasserläufer, mal da, mal dort, erscheinen und verschwinden wieder, auch Libellen ziehen Kreise und ein an einem Flügel brüchiger Kohlweißling, sein Flattern bereitet Frieda Unbehagen, und sie vertreibt den Schmetterling.

Das Leben bedeutete für Frieda bislang Warten, nein, nicht erst, seit der Krieg zu Ende gegangen, schon als sie klein gewesen war und das Geschehen um sich herum stumm betrachtet hatte, das Kindsein ein Warten und ein Wespennest im Inneren, ein Surren und Summen, es war ein viel zu enger Raum gewesen, in dem die Traurigkeit der Mutter gesessen hatte, und ihre Angst, dieser andere Körper, der nach Frieda gegriffen hatte, sie erinnert sich an das Gefühl.

Seufzend nimmt sie den Blick vom Wasser, sieht zur Sonne, im Gegenlicht ein Mückenschwarm, rastlos hebt er sich ins grelle Glühen, senkt sich tiefer, es scheint, als tauche er ins Wasser ein, und mit ihm, denkt Frieda, warum nicht gleich alles, die ganze Trümmerhaufenwelt, der sie ihre eigene entgegenstellen möchte, Eigenes ist mehr geworden, seit sie bei dem Fotografen war, angereichert, etwas regte sich, das sie davor nie wahrgenommen hat, vielleicht, denkt Frieda, ist das Bisherleben über sie hinausgewachsen, wieder denkt sie an die Mutter, verachtet sie, muss an den Vater denken, ihr ist, als stünde er vor ihr, wie damals, als er aus dem Krieg zurückgekommen ist, der Vater kam zurück, der Bruder nicht, der Bruder wurde einer unter vielen Toten.

Frieda spürt den kalten Wind des Krieges, ein Echo. Sie sitzt im Garten, das Nähzeug liegt in ihrem Schoß, Nadel und Faden zwischen ihren Fingern, der Fingerhut aus Blech schützt sie vor Stichen, sie hört das Gartentor sich ächzend öffnen, dreht sich um, steht auf, das Nähzeug fällt mitsamt der Nadel und dem Fingerhut zu Boden, der Vater schließt das Tor, bleibt stehen und sieht Frieda an, erst nach einer Weile lächelt er, ein kaltes Lächeln wie der Wind, der an Friedas Schürze zieht, still ist Frieda und in gefasster Freude, als sie vor ihm steht, still, nach wieder einer Weile hält der Vater sie umarmt.

Der Vater geht zum Haus, und Frieda folgt ihm, er geht zögerlich, so als wolle er nicht ins Haus hinein, so als wäre es nicht das seine, Gewicht hat er verloren, denkt Frieda, und ist mir fremder mit jedem Schritt, sie überlegt, wie lange er nicht hier gewesen ist, zwei Jahre?, zwei Jahre seit dem letzten Fronturlaub, damals wusste sein Blick sie noch zu fassen.

Frieda öffnet ihm die Tür ins Haus, tritt ein und ruft nach ihren Schwestern, ruft, schaut, wer da ist, wer zurückgekommen ist!, Elli und Erika kommen zur Tür gelaufen, sehen Frieda und sie fragend an, dann erst den Vater, seine Silhouette, gerahmt von mattem Licht, Erika stürmt in seine ihr offenen Arme und Elli macht gehorsam einen Knicks und senkt den Blick zu Boden, mein Kind, sagt Vater, mein liebes Kind, drückt Erika an sich und streckt die Hand nach Elli aus.

Dann kommt die Mutter aus der Küche, was ist?, fragt sie spröde, verstummt, der Vater löst sich von den Schwestern, schiebt sie zur Seite, geht auf die Mutter zu, die es ein Stück rückwärts drängt, sie zwingt sich in ein Lächeln, dass er am Verhungern sei, sagt der Vater, lacht laut, und die Mutter zuckt zusammen, am Verhungern bin ich, hört ihr!, sagt er, dreht sich zu den Mädchen um, klatscht in die Hände, und die Schwestern huschen los.

Frieda kniet im Gras, findet Fingerhut und Spule, an der der Faden hängt, auf der Suche nach der Nadel streift sie mit den Fingerspitzen die Halme ab, sticht sich dabei an einer Sumpf-Kratzdistel, die noch keine Blüten trägt, Unkraut vergeht nicht, du reißt es aus, denkt Frieda, und so schnell kannst du nicht schauen, ist es wieder nachgewachsen, ist mehr geworden, viel mehr als es vorher gewesen war, viel stärker und verwurzelter, sie blickt zum Haus und stellt sich den Vater und die Mutter vor, dass der Vater Liebe fordert und die Mutter voll der Enttäuschung ist, dass ihr kein Josef, nicht der erstgeborene Sohn eines anderen zurückgekommen ist, Mutter, Vater stehen nebeneinander, ein Bild ist es, es ist zerrissen.

Im Dämmerlicht. Die Farben schwinden aus dem Tag, verlieren den Glanz des Abendlichts, bald kommt die Nacht, doch Frieda will nicht gehen, will bleiben und sie will, dass Zeit sich rückwärts dreht, die Sonne in den Himmel steigt, der Mückenschwarm sich hebt und senkt, der Bach von ihr zieht und mit ihm der Kohlweißling, würde Zeit rückwärts laufen, wäre auch sein Flügel wieder ganz, würde er die Flügel wieder schließen, würde in seinen Kokon, Rückwärtszeit, denkt Frieda, dann an Grete, nicht zum ersten Mal an diesem Tag.

Es ist der erste Sonntag dieses langen Sommers, an dem sie nicht zusammen sind, nicht gemeinsam am Ufer sitzen und warten, dass der Tag zu Ende geht, rückwärts geht die Zeit an Gretes Seite, eine Woche rückwärts, denkt Frieda, soll die Zeit sich sputen, so, dass sie sie zurück vor die Kamera führt, in den Moment, in dem sich der Verschlussvorhang zur Seite schiebt und alles Licht, und dieses Licht gebündelt ist, Unschärfe ausgeblendet, auch Grete kleingemacht zu einer fernen Stimme, Gretes helle Stimme, Frieda wird sie nicht los, auch ihr Kichern nicht, das absichtlich gegen sie gerichtet war, gegen das, was zu wachsen schien, Frieda selbst, ganz ohne Grete.

Frieda kniet sich an den Rand des Baches, sinkt ein wenig ein und spürt die Feuchtigkeit, die sich in den Stoff des Rockes saugt, sie streckt die Hand zum Wasser und zögert kurz, bevor sie in das Wasser greift, so träge wie er plätschert, fühlt sich