Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bodensee Krimi

- Sprache: Deutsch

Der renommierte Archäologe Alexander Stetten wird bedroht. Er erhält ein Paket mit verstörendem Inhalt, die Absenderin ist seine längst verstorbene Mutter. Nachts lockt ihn eine geisterhafte Erscheinung auf den nebligen Bodensee, er überlebt nur knapp. Als ein grausam zugerichteter toter Schwan in seinem Garten liegt, engagiert er Privatdetektiv Martin Schwarz. Der stößt auf Ungereimtheiten – auch im Leben seines Auftraggebers. Was geschah wirklich mit Stettens Jugendliebe, die angeblich vor vielen Jahren Selbstmord beging, und wo ist Stettens Lebensgefährtin, die sich vor einigen Monaten von ihm trennte?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Matthias Moor, Jahrgang 1969, lebt seit über zwanzig Jahren am Bodensee. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Gymnasiallehrer, Autor und freier Journalist in Konstanz. Er liebt den See mit seinen vielgestaltigen Landschaften. Wenn mal nichts anliegt, fährt er am liebsten mit seinem Boot zum Fischen hinaus.

Besuchen Sie den Autor auf www.matthias-moor.de.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

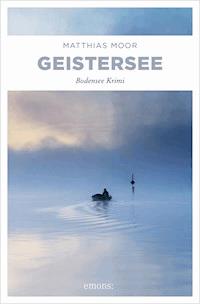

©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Alexander Schnurer Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-127-7 Bodensee Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Für meine Sonnen Katja, Amelie und Aaron

Ich bin ein Mensch, an dem gesündigt mehr wurd, als er sündigt.

William Shakespeare, »König Lear«

Prolog

Seine Augen– überall sind seine Augen!

Auf den Straßen, hinter den Fenstern, auf den Dächern, in den Büschen und Bäumen, sogar in den Wolken.

Überall, immer versteckt.

Und in den Träumen. Diesen schwarzen Träumen. Jede Nacht.

Die anderen sagen: Du spinnst!

ESKANNNICHTSEIN!

Sie blicken besorgt, voller Mitleid, das ist echt.

Etwas stimmt nicht mit dir. Geh bitte zum Arzt.

Wenn sie nur wüssten!

Keine Ahnung haben sie!

ODERETWADOCH?

Plötzlich war sie wach, schlug die Augen auf, und sofort fuhren ihre Hände zum Bauch. Für einen Moment setzte ihr Herz aus. Sie atmete nicht.

Alles stand still.

Dann schlug es wieder. Zu schnell und so hart, dass es wehtat in ihrer Brust. Und viel zu laut!

Oh nein, dachte sie, er hört dein Herz! Hat er gesehen, wie du die Augen geöffnet hast? Du darfst dich keinesfalls bewegen, sonst bist du tot.

Sie witterte. Da waren das alte Holz der Dielen, die staubigen Vorhänge, die abgestandene Luft, der Schweiß ihres Körpers. Sonst nichts. Sie kannte seinen Geruch.

War alles gut?

Die Fenster hielt sie immer geschlossen. Lange hatte sie sich nicht mehr gewaschen. Es war stickig, obwohl es draußen schon kühl war. Sie vernachlässigte sich, alles. Außer ihre Angst.

Warum war sie erwacht?

An einen Traum konnte sie sich diesmal nicht erinnern.

Schon griff sie zu der Taschenlampe, die immer neben ihrer Matratze stand, da erstarrte sie wie ein zu Tode erschrockenes Tier. Ein Knacksen, ganz leise, wo der Schrank stand!

Er war also im Schrank. Kurz, ganz kurz schloss sie die Augen.

Du musst es jetzt wissen, sagte sie zu sich.

Dann machte sie die Lampe an, zitternd am ganzen Körper.

Die Schranktür war zu. Sah er das Licht? Natürlich, es war ein alter Schrank, die Tür schloss sicher nicht dicht.

Aber er regte sich nicht. Warum kam er nicht heraus?

Dann ein Flüstern, kaum zu hören: »Ich bin da!«

Bevor die Worte sie lähmen konnten, sprang sie auf, legte die Lampe beiseite und griff nach der Schere, die immer neben der Matratze lag; dann schnell zur Zimmertür; die Treppe hinunter, das Holz knarrte, und sie schrie, voller Panik, sodass sich die Stimme überschlug: »Help! He is here! He is going to kill me! He is going to kill me!«

Aber wer sollte sie hören? Wer kommen? Ihr Vermieter, der in Indien war? Die Nachbarn, die sie für eine Verrückte hielten?

Sie musste raus.

Als sie die Haustür öffnete, sah sie den Schatten hinter sich, aus den Augenwinkeln, er stand im Türrahmen zum Wohnzimmer.

Er steckte ja gar nicht im Schrank! Die Stimme war also von unten gekommen! In dem engen Wohnzimmer hatte er auf sie gelauert!

Sie rannte hinaus auf die kleine Straße. Draußen war niemand. Noch einmal blickte sie sich um: Die Haustür stand offen. War er noch drin, oder war er schnell herausgeschlüpft?

Ein großer Kirschlorbeer wuchs neben dem Haus. Und die Äste bewegten sich leicht…

Sie lief los, Richtung Kanal, so schnell sie konnte. Dort waren immer viele Leute, auch jetzt, mitten in der Nacht. Da würde sie Hilfe finden und sich verstecken können.

Die Fenster der ärmlichen Reihenhäuschen und Apartmentblocks waren fast alle dunkel. In einem vermüllten Vorgarten saßen ein paar zugedröhnte Punks auf einer ausrangierten Couch. Was sie einmal an Camden Town, überhaupt an London gemocht hatte, sie wusste es nicht mehr. Sie wollte nur noch heim.

Am Kanal war es belebt. Leute saßen am Ufer, tranken, rauchten Gras, keiner schien nüchtern. Unter einer Weide schliefen ein Mann und eine Frau miteinander, als wären sie allein zu Hause. Es war schon recht kühl. Niemand beachtete sie. Keiner würde wohl etwas tun, wenn er sie hier angriffe.

An einer Schleuse blieb sie stehen. Das Wasser roch faulig. Sie ging ganz nah heran. Zwei Schwäne trieben vor ihr, die Hälse unter Wasser, als hätte sie jemand abgeschnitten. Schwäne waren ihre Lieblingstiere.

Ihr Blick fiel auf die Schere in ihrer Hand. Die könnte sie in ihren Bauch rammen und sich in den Kanal fallen lassen. Keiner würde es merken, keiner ihr Beachtung schenken. Alles wäre vorbei.

Sie sah, wie ihre Hand sich hob und die Schere auf ihren Bauch zielte. Auf einmal war sie ganz ruhig und klar.

Da rief jemand ihren Namen, und sie erstarrte. Sie kannte die Stimme, ganz eindeutig! Sofort versteckte sie die Schere hinter ihrem Rücken.

Auf der anderen Kanalseite stand er: dunkle Lederjacke, hagere Gestalt, groß, schulterlanges dunkles Haar. Er hatte sie also gefunden. Er war also wirklich da gewesen! Sie hatte also doch recht!

»Warte! Ich komme zu dir!« Er klang besorgt. Ganz fürsorglich.

Er trat näher ans Ufer und starrte sie an. Als ob er Mitleid mit ihr hätte. Zum Glück trennte sie der Kanal. Früher hatten sie stundenlange Spaziergänge an seinen Ufern gemacht. Er trug das bunte Hemd, das sie ihm vor ein paar Wochen hier auf dem Camden Market gekauft hatte.

Als sie sah, wie er zur Brücke oberhalb der Schleuse lief, rannte sie los. Nur wohin? Hier am Ufer würde er sie einholen. Er war ja viel schneller als sie.

Ein paar hundert Meter weiter, an der nächsten Schleuse, kam eine weitere Brücke, und sie lief hinüber.

Abseits vom Kanal, zwischen den Wohnblocks, waren die Straßen leer.

Irgendwann wurde sie langsamer und drehte sich um. Sie keuchte und hatte kaum noch Kraft. Er war nicht mehr da.

Sie ging in den Innenhof eines Apartmentblocks. Hinter den großen Mülltonnen versteckte sie sich. Schmeißfliegen flogen auf, und sie dachte: Er kann ihr Summen hören! Es roch nach verwesendem Fleisch, und sie war kurz davor, sich zu erbrechen.

Sie presste ihr T-Shirt gegen die Nase und stellte fest, dass sie es völlig durchgeschwitzt hatte. Nur die nackten Füße waren eiskalt. Aber sie fror nicht. Und ihr Schweiß war besser zu ertragen als der Gestank.

Während sie zwischen zwei Mülltonnen hindurch auf den leeren Innenhof starrte, hielt sie mit der rechten Hand ihren Bauch.

Du musst still sein, sagte sie zu sich, er kann überall sein! Doch offenbar war er ihr nicht gefolgt. Aber wo sollte sie hin? Unmöglich könnte sie jetzt zurück ins Haus. Sicher würde er dort nach ihr suchen.

Zu Martha? Jane?

Doch ihre Freundinnen hielten sie schon für verrückt und würden ihr nicht glauben. Sie würden sie in die Psychiatrie bringen.

Ihr war schwindlig, allmählich kroch die Kälte die Beine hoch, manchmal sah sie für kurze Momente verschwommen, doch der Hof war hell genug, sodass ihr keine Bewegung entgehen würde.

Der Gestank drang durch den Stoff ihres T-Shirts. Der Brechreiz kam wieder, sie konnte nicht anders und übergab sich. Mehrmals und heftig: Es fühlte sich an, als würden ihre Organe mit herausquellen. Mit dem T-Shirt wischte sie sich den Mund ab.

Sie blickte auf und erstarrte. Wie konnte das sein? Plötzlich begannen ihre Hände, ihre Arme zu zittern und waren nicht ruhig zu kriegen.

Sie wollte schreien, tat es aber nicht.

Er stand mitten auf dem Innenhof.

»Ich weiß, wo du bist. Komm heraus. Ich bring dich nach Hause!«

Seine Stimme klang nicht böse, eher mitfühlend, aber das war ein Trick. Reglos stand er da und starrte zu den Mülltonnen. Sie rührte sich nicht.

Da kam er langsam auf sie zu.

Seine Augen, dachte sie, überall sind seine Augen!

Doch plötzlich war alle Angst verflogen. Ihre Hände zitterten nicht mehr. Sie stand auf und zwängte sich zwischen den zwei Mülltonnen hindurch.

Überrascht blieb er stehen. Keine fünf Meter trennten sie.

Sie lächelte ihn an und schüttelte den Kopf.

Sie drehte den Spieß jetzt einfach um.

»Du kriegst es nicht!«, sagte sie bestimmt.

Sie sah ihn an, als sie langsam die Hand mit der Schere hob. Seine Augen, diese großen Augen, die sie Tag und Nacht verfolgten, waren auf einmal voller Angst.

________ Freitag, 28.Juli 1967 ________

Thurgauer Zeitung

Blutbad in Tägerwilen

Grausamer Mord auf Bauernhof. Angst vor entflohenem Patienten aus Konstanzer Nervenheilanstalt. Mann ist schwer geistesgestört und gewalttätig. Polizei warnt vor Selbstjustiz.

Fassungslose Gesichter, Tränen, Mitleid mit den Angehörigen, aber auch Ärger und Wut: Was sich am frühen Donnerstagmorgen auf dem Haldenhof zugetragen hat, lässt keinen Tägerwiler kalt. An ein so furchtbares Verbrechen kann sich niemand hier erinnern.

Als Angela Bader, Bäuerin des Haldenhofs, gegen fünf Uhr Frühstück machte, hörte sie aus dem Schweinestall lautes Geschrei. Ein Unfall, dachte sie und lief sofort hinüber. Was sie sah, ließ sie erstarren. Ihr Ehemann Beat lag blutüberströmt am Boden. Vor ihm stand ein ungewöhnlich großer Mann mit einer Axt, der wie von Sinnen brüllte. Später konnte Frau Bader ihn eindeutig als den Patienten identifizieren, der vor wenigen Tagen aus der Konstanzer Nervenheilanstalt entflohen war. »Diese Augen vergess ich nie mehr!«, so die Bäuerin.

Als sich der Mann ihr zuwandte, ergriff die kinderlose Frau sofort die Flucht und rannte zum dreihundert Meter entfernten Nachbarhof.

»Sie kam völlig verstört bei uns an!«, berichtet Margarete Hofbühler. »Wir haben dann gleich die Polizei alarmiert.«

Als Dorfpolizist Hampi Leingruber wenig später am Haldenhof eintraf, war der mutmaßliche Mörder bereits verschwunden. »So etwas habe ich in meinen fünfzehn Dienstjahren noch nicht gesehen!«, meint der Beamte erschüttert. »Solche Teufel kann es doch gar nicht geben!«

Mehrmals hatte der entflohene Patient mit der Axt auf Beat Bader eingeschlagen. Dabei wurde der Bauer bei lebendigem Leib enthauptet. Über das Motiv gibt es nur Spekulationen. Leingruber: »Möglicherweise hat der Mörder im Stall übernachtet und ist dann vom Bauern überrascht worden. Die Axt hat er wahrscheinlich zuvor in der Werkstatt gestohlen.« Angela Bader hat bestätigt, dass die Axt ihres Mannes verschwunden sei.

Die Konstanzer Nervenheilanstalt war bisher zu keiner Stellungnahme bereit. Aus informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass es sich bei dem Entflohenen um einen Mann mit schweren Wahnvorstellungen handle, der schon in der Vergangenheit gewalttätig geworden sei. »Wieso kann ein so gefährlicher Geisteskranker entkommen? Wir wollen endlich wissen, wer auf deutscher Seite verantwortlich ist!«, fasst Tägerwilens Amtmann Christian Frei den Unmut der Menschen zusammen.

Deutsche und Schweizer Polizisten fahnden seit gestern Nacht unermüdlich nach dem »Axtmann«, wie der Entflohene inzwischen am See genannt wird. Bisher ohne Ergebnis. Entgegen einem polizeilichen Verbot suchen Männer aus Tägerwilen und aus den umliegenden Dörfern auf eigene Faust nach dem Flüchtigen. Auch einige Konstanzer sollen sich ihnen angeschlossen haben. Thurgaus Polizeipräsident warnt vor Selbstjustiz, bittet die Bevölkerung aber um Mithilfe.

Angaben zum Täter

Der zweiundvierzigjährige Täter ist mit 1,96Meter ungewöhnlich groß und schlank. Auffällig sind ferner seine sehr großen, runden und klaren hellblauen Augen, eine fleischige Nase und eine Glatze. Bekleidet ist der Mann mit einem weißen Hemd und einer grauen Hose. Wahrscheinlich befinden sich auf beiden Kleidungsstücken Blutflecken.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich immer noch im Grenzgebiet aufhält.

Warnung: Der Mann ist bewaffnet und sehr gefährlich. Eine Konfrontation ist in jedem Fall zu vermeiden.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, haben Schweizer Behörden eine Belohnung von 3000 Schweizer Franken ausgesetzt.

________ Mittwoch, 2.August 1967 ________

Thurgauer Zeitung

Tragischer Badeunfall

1

Für einen halben Augenblick huschte der Geist eines Lächelns über sein steinernes Gesicht, ein fast unsichtbares Zucken der Mundwinkel, ein Aufleuchten der Augen, als sich plötzlich der kobaltblaue See vor ihm erstreckte.

Er bremste ab und bog in die Auffahrt des kleinen Schlosses ein. Alte, dunkle Zypressen säumten sie. Zu beiden Seiten der gepflegte Park mit leuchtenden Wiesen. Eine sehr warme Aprilsonne schien. Osterglocken überall, wie tausend Sterne vor einem neuen grünen Himmel. Kirschrote Tulpen drängten ins Leben.

Er ließ die Fenster seines Wagens herunter, um die Blumen zu riechen, den See und das frische Gras, und die Vögel zu hören, aber es bewirkte nichts. Seit Eva ihn verlassen hatte, fühlte er sich wie tot. Der Winter war lang, grau und kalt gewesen.

Langsam fuhr er in den Schatten der beiden Wehrtürme. Es waren fensterlose, mächtige, uralte Verteidigungsanlagen. Aus schmalen Schießscharten lugte die dahinter liegende Finsternis hervor. Vor sieben Jahrhunderten mit großen hellgrauen Quadersteinen erbaut, uneinsehbar, wachten sie wie böse Riesen in einem Paradies.

Alexander Stetten war in diesem Schloss aufgewachsen, er fühlte sich diesem Ort verbunden, aber diese Türme! Wenn er könnte, würde er sich dem Schloss immer vom See her nähern. Ursprünglich hatte es aus drei hufeisenförmig angelegten Flügeln bestanden, an deren Enden sich die Wehrtürme befanden. Seine Eltern hatten sie mit einer Mauer verbinden lassen und so das Hufeisen geschlossen. Der Innenhof wurde überdacht und so zu einer großen, kühlen Halle.

Freundlich und zugleich herrschaftlich sah das Schloss vom Norden, von der Seeseite, her aus. Es lag keinen Steinwurf vom schilfigen Ufer entfernt. Der verwitterte Putz der Fassade hatte viele Beige-, Braun- und Grautöne, und die markanten Rahmen der Spitzbogenfenster glänzten weiß.

Im Sommer fuhr er am liebsten mit dem Boot zum Institut, um die Türme nicht sehen zu müssen und die Weite des Sees spüren zu können. Nach dem Tod seiner Mutter hatte er darüber nachgedacht, die Wehrtürme abzureißen und durch etwas weniger Monströses, Eleganteres und vielleicht sogar Modernes zu ersetzen. Aber natürlich war das ein verrückter Gedanke. Natürlich musste er mit ihnen leben.

Alexander Stetten stieg aus dem Wagen und holte tief Luft. Marco, der Butler, kam ihm entgegen. Ein Mann, dachte er, fast so alt wie das Schloss. Und fest mit ihm verwachsen.

»Guten Abend, Marco. Etwas Neues?«

Keine Reaktion.

Es gab keinen Menschen, den er schon so lange kannte und über den er zugleich so wenig wusste.

»Die Post liegt im Arbeitszimmer. Ansonsten war es ein ruhiger Tag, Herr Professor.«

Das sagte er jeden Tag. Das Melodische seines Schweizer Dialekts nahm etwas von der ernsten Strenge. Sein Tonfall verriet nichts. Nur die Kraft, die in dem fast neunzig Jahre alten Mann noch immer steckte. Würde seine eigene jemals wiederkommen? Im Sommer feierte er seinen sechzigsten Geburtstag.

»Danke, Marco. Essen um zwanzig Uhr.«

Kein Nicken, kein Lächeln, Marco wandte sich ab und ging.

Auf dem Schreibtisch lag ein großes Paket. Als er den Absender las, blieb die Welt plötzlich stehen. Der Name seiner Mutter. Seit über zwanzig Jahren war sie tot.

Alexander Stetten sah zur Tür. Kurz war ihm schwindlig. Er legte die Handflächen auf die große Schreibtischplatte und stützte sich ab. Dann kam ein brennender Zorn. Hatte Marco denn nichts bemerkt?

Er schluckte. Die Anschrift stimmte. Der Absender lautete: »In der Höll17, 0818 Gottlieben«. Gottlieben hieß der einige Kilometer östlich liegende Ort, doch dort gab es sicher keine Straße »In der Höll«, und auch die Postleitzahl war falsch.

Aber seine Mutter war am 17.8.1918 zur Welt gekommen.

Wütend griff er zum Briefmesser.

Sein Herz klopfte, als er das Klebeband durchschnitt…

Die Paketlaschen aufschlug…

Ihm entfuhr ein Schrei. Er sprang zurück, doch sein Blick blieb auf das Paket fixiert.

Augen hatten ihn aus dem Paket heraus angesehen.

Seine Augen.

Plötzlich fühlte er sich hellwach und lebendig. Als wäre ein Blitz in ihn gefahren und hätte den schweren Panzer gesprengt. Er machte wenige Schritte hin zu dem Paket, damit er hineinschauen konnte. Die Arme, die Beine, das Atmen: Plötzlich meinte er, sich wieder zu spüren!

Er hatte sich nicht getäuscht.

Vor ihm, zwischen Holzwolle, lag sein Kopf. Alexander schloss die Augen und atmete tief ein und aus.

Es klopfte.

»Alles in Ordnung, Herr Professor?«

Marco musste seinen Aufschrei gehört haben. Normalerweise prüfte er immer seine Post. War es Bosheit, dass er dieses Paket nicht aussortiert hatte? Natürlich hatte er den Absender gelesen. Er musste!

Marcos Stimme klang ungerührt.

»Alles gut, Marco. Ich brauche Sie nicht.«

Sein Ton war scharf. Er wartete, bis er die Schritte des Butlers nicht mehr hörte.

Behutsam hob Alexander den Kopf heraus. Die Augen wirkten so lebendig! Es war, als blickten sie ihn direkt an! Aber das war nicht er. Oder nur zum Teil. Das Objekt wirkte vertraut und fremd zugleich.

Er schauderte, als er das weiche, dünne Haar zwischen seinen Fingern fühlte.

Der Kopf war unerwartet leicht. Der Hals rot, blutig, so als hätte eine scharfe Axt oder Guillotine ihn durchtrennt. Er meinte, die Halswirbelsäule und die Halsschlagader zu erkennen. Mit den Fingern berührte er das rote Fleisch. Das Gewebe schimmerte, als wäre es nass, doch es fühlte sich fest an.

Seine Augen, also die des Kopfes vor ihm, hatten einen panischen, getriebenen Ausdruck, so als hätten sie, nach dem Herabschnellen des Tötungsinstruments, den eigenen kopflosen Körper noch kurz gesehen.

Auch Schmerz lag im Blick. Die Augen waren seine: klar und hellblau. Nur die Gesichtsfarbe stimmte nicht. Er war normalerweise viel draußen, im Sommer beim Spazieren und im Winter beim Langlaufen, und deshalb stets braun gebrannt. Aber die Haut vor ihm war fahl, ein gräuliches Weiß, und wirkte krank.

Klar, dachte er, im Angesicht eines grausamen Todes.

Der Mund vor ihm war geöffnet, man sah die Zähne, wie bei einem Schrei. Er befühlte das Gesicht. Die Nase, die Lippen– warm und wie lebendig. Fast. Der Kopf musste aus Wachs gefertigt sein, wie die Figuren bei Madame Tussauds. Ein so makabres wie meisterhaftes Stück Handwerkskunst. Nur diese angsterfüllten Augen…

Sah der Kopf ihm wirklich ähnlich? Er kam ihm viel zu klein vor. Stimmten Augenabstand und Breite des Mundes? Bisher hatte er sich nur im Spiegel und auf Fotografien gesehen, niemals dreidimensional.

Alexander stand auf, ging ins Bad, stellte sich vor einen Spiegel, hielt den Wachskopf neben seinen und betrachtete abwechselnd sich und das Objekt… Unglaublich! Das war wirklich er! Er drehte seinen Kopf und die Replik langsam und synchron zur Seite, brach dann aber ab.

Kurz hatte er den Impuls, hinauszustürmen und den Kopf in den See zu werfen. Er sah schon, wie er ins Wasser einschlug und es aufspritzte.

Aber dann würde der Kopf unten auf dem Grund des Sees liegen. Er würde immer daran denken müssen, wenn er mit dem Boot fuhr, und das Wasser war flach. Die Augen würden aus dem See heraus nach ihm spähen! Und eins wollte er noch wissen.

Er ging zurück in sein Arbeitszimmer und setzte sich hin. Vorsichtig drehte er den Kopf herum und achtete darauf, dass seine Finger die Nase nicht bedeckten und nicht die Augen berührten. Alexander legte das Gesicht auf seine Knie und betrachtete den Hinterkopf. An einer ganz bestimmten Stelle schob er die Haare beiseite…

Sie war da. Die Narbe, fast fünfzig Jahre alt, von der keiner etwas wusste. Er fuhr mit den Fingern über seinen Hinterkopf, tastete nach der verwachsenen Haut, dann über die Stelle aus Wachs. Er erschrak. Es fühlte sich gleich, fast gleich an.

Mehrmals fuhr er mit seinem Zeigefinger über das Mal.

Noch einmal drehte er den Kopf herum. So wirklich, fand er, hatte er sich noch nie gesehen. Auch der leicht verfärbte Zahn stimmte, der etwas zurückgesetzt im Unterkiefer steckte und den er deshalb nicht gut putzen konnte. Ansonsten war sein Gebiss perfekt, gepflegt und schneeweiß. Dann die nicht zu schmalen, nicht zu vollen Lippen, die gerade Nase. Das schon fast weiße Haar. Wer auch immer diesen Kopf geschaffen hatte, musste ihn sehr gut kennen.

Er führte das Objekt nah an sein Gesicht, betrachtete die viel zu blasse Haut, die kaum zu erkennenden dünnen Bartstoppeln, sah die weißen Haare in seinen Augenbrauen… Der Kopf roch nach nichts.

Er hielt ihn dicht vor sein Gesicht und blickte in seine Augen. Dann küsste Alexander Stetten seine Stirn.

»Dich behalt ich noch«, flüsterte er und legte den Kopf vorsichtig zurück in das Paket.

Er könnte die Polizei rufen. Aber wozu?

Natürlich wusste er, wer dahintersteckte.

2

Alexander Stetten hatte das Licht in seinem Arbeitszimmer stark gedimmt. Seit zwei Tagen, seit der Ankunft dieses merkwürdigen Pakets, war an Schlaf kaum zu denken. Zwar fiel er abends ins Bett, erschöpft von seiner Rastlosigkeit, aber nach wenigen Stunden unruhigen Dämmerns stand er meist wieder auf.

Die Schwere, die Freudlosigkeit, diese allumfassende Taubheit, die ihn in den letzten Monaten, seit Eva ihn verlassen hatte, wie einen lebenden Toten durch die Welt gehen ließen, waren tatsächlich fort. Er hatte keine wirkliche Trauer empfunden, keinen quälenden Schmerz, keine Verzweiflung, nur eine öde, lähmende Leere. Doch davon keine Spur mehr, stattdessen jetzt diese nervöse Lebendigkeit.

Obwohl er kaum schlief, war er morgens hellwach. Das Essen schmeckte wieder, die Arbeit ging leicht von der Hand, er spürte die Sonne auf seiner Haut, und der Anblick der Blumen im Park erfreute sein Herz.

Doch wenn es dunkel wurde, stieg die Angst in ihm hoch wie eine Flut. Und die Erinnerungen waren wieder da, lebendiger und quälender denn je. Er fühlte sich wie ein Meer, das starken Gezeiten ausgesetzt war.

Er hatte den Kopf vor sich auf seinem Schreibtisch platziert, unter der Schreibtischlampe, damit das Licht ihn so anstrahlte, als wäre er lebendig. Der Kopf stand auf dem abgeschnittenen Hals. Die Nase warf einen leichten Schatten, die Augen glänzten und sahen ihn an.

Er dachte an Michael. Wie wohl sein Bruder jetzt aussehen würde?

Plötzlich ein lautes Klacken, als wäre ein Stein gegen die Fensterscheibe geprallt. Schnell trat er ans Fenster und sah hinunter. Niemand da. Ob ein Vogel gegen die Scheibe geflogen war? Jetzt in der Nacht?

Ein heller, fast voller Mond schien und gab dem leichten Dunst auf dem Wasser einen silbernen Glanz. Alexander blickte nach Osten, zum Ried, wo Millionen heller Schilfhalme reglos standen, dazwischen die dunklen Silhouetten der einsamen Bäume und Büsche; dahin, wo der breite Seerhein in den Untersee floss.

Instinktiv fasste er an seine Narbe am Hinterkopf und zuckte zusammen. Da draußen war etwas… Ein Boot… Da, wo der Fluss in den See mündete. Es trieb mit der Strömung auf das Schloss zu. Jemand stand aufrecht im Bug und suchte mit einer starken Taschenlampe das Wasser ab. Ob Mann oder Frau, ließ sich nicht sagen. Ruhig glitt der Lichtkegel über die dunkle Fläche.

Alexander Stetten war wie gelähmt. Er schloss die Augen und schüttelte seinen Kopf. Sah er jetzt Dinge, die es nicht gab?

Das Boot befand sich nun beinah auf der Höhe des Schlosses, keine zweihundert Meter vom Ufer entfernt. Alexander glaubte zu erkennen, dass es sich um eine Frau handelte. Jedenfalls schien die Person lange Haare zu haben. Noch immer suchte sie etwas auf dem Wasser.

Da ging die Taschenlampe plötzlich aus. Die Frau wandte sich ihm zu und winkte! Er machte einen Schritt vom Fenster weg.

»Du kriegst mich nicht!«, sagte er fest.

Zorn ergriff ihn wie eine wilde Böe. Dann ging alles ganz schnell: ein Griff nach der Jacke, aus dem Zimmer, die Treppe hinunter, zur Terrassentür…

Draußen war es eiskalt und still. An der Mauer des Schlosses blieb er stehen und sah auf den See. Der Dunst verdichtete sich zusehends, das Boot war kaum noch zu erkennen. Sie fuhr langsam weg vom Schloss, der Motor schien schwach zu sein.

Alexander Stetten trat hervor und begann zu rennen. Auf dem hölzernen Steg war es glatt, der Dunst schon gefroren, er rutschte, stürzte, raffte sich wieder auf und ging die letzten Meter vorsichtiger. Dann schnell ins Boot. Er löste die Seile und stieß sich kräftig ab. Der Motor sprang an, und Stetten drehte sofort auf Vollgas. Das Dröhnen der Achtzig-PS-Maschine brach in die Stille, und schon glitt der Bug schnell über die glatte Oberfläche.

Alexander konnte nicht anders und schrie seinen Zorn laut heraus. Dann plötzlich, unvermittelt, setzte der Motor aus. Er war gut fünfhundert Meter vom Ufer entfernt.

»Verflucht!«, schrie Alexander und presste seinen Daumen auf den Anlasser. Der Motor keuchte, aber er sprang nicht wieder an. Also riss er am Starterseil. Einmal, zweimal, doch die Maschine reagierte nicht. Wieder diese Wut: Sollte Marco die Zündkerzen nicht ausgetauscht haben?

Nach zwei weiteren Versuchen setzte Alexander sich hin. Er brauchte eine Pause, er schwitzte, sein Kopf glühte. Das Boot mit der Frau war nicht mehr zu sehen.

»Komm zurück! Komm verdammt noch mal zurück!«, schrie er mit mörderischem Zorn auf den See hinaus.

Alexander stand auf und wollte noch einmal am Starterseil ziehen, da fiel sein Blick auf den Benzinschlauch. Er schien intakt, lief vom Tank zum Motor.

Die böse Ahnung: War kein Benzin mehr drin? Der Tank befand sich vorne im Bugkasten. Er öffnete die Abdeckung und hob den Behälter hoch. Er war leer. Die Angst kam wie eine Welle, gefolgt von einem starken Sog. Nur im Schlauch musste sich noch etwas Benzin befunden haben. Deshalb hatte er starten und losfahren können.

Sein Blick suchte nach den Rudern und fand sie nicht.

Er fuhr herum und sah in Richtung Schloss.

»Marco!«, schrie er. »Marco! Hilfe!«

Hatte der Alte das Boot nicht aufgetankt? Und die Ruder herausgenommen, um sie einzuölen? Jedes Frühjahr tat er das. Aber darüber hätte er ihn doch in jedem Fall informieren müssen! Denn das Boot musste auf seine ausdrückliche Weisung hin stets einsatzbereit sein!

Das Schloss lag im Dunst, kein Licht brannte, niemand hörte ihn, und die Rheinströmung trieb ihn immer weiter auf den See hinaus. Es gab keine Kleidung im Boot, ihm war schon kalt, neben der Jacke trug er nur eine dünne Hose und ein Hemd. Das Handy lag auf dem Schreibtisch.

Der Puls hämmerte in seinen Schläfen. Er musste ankern! Doch wo er sein sollte, der Anker, in der Bootskiste, da war er nicht. Ebenso fehlten Lampe und Notsignal. Und zum Schwimmen war das Wasser zu kalt. Es hatte keine sechs Grad, keine zehn Minuten würde er überleben.

Er spürte, wie die Angst ihn zu lähmen begann. Oder war das schon die Kälte? Er musste sich wehren!

Alexander legte sich auf das Sonnendeck über dem Bug und tauchte die Hände ins Wasser.

Es war eiskalt, aber noch, noch fühlte er sich warm.

Er versuchte mit den Händen zu rudern, wie Baggerschaufeln grub er sie ins Wasser und wollte sich Richtung Schloss bewegen. Aber keine Chance! Immer wieder tauchte er die Hände ein, doch das schwere Boot bewegte er kaum.

Nach einer Weile hörte er auf und setzte sich erschöpft hin. Die Hände waren eiskalt. Keinen Meter war er dem Schloss näher gekommen. Alexander starrte vor sich hin und begriff, dass er diese Nacht wohl nicht überleben würde.

»Marco! Hilfe! So hör mich doch! Hört mich keiner? Hilfe!«

Wie lang schrie er schon? Zwanzig Minuten? Oder nur zwei? Jedenfalls war seine Kehle rau.

Und er spürte die Kälte. Mit einem Mal war sie da gewesen, als hätte sie sich in Sekunden durch seine Haut gebrannt. Hypothermie: Er wusste, was das bedeutete. Bald würde er sich nicht mehr bewegen können und die Kälte nicht mehr spüren. Dann käme wieder Wärme, eine trügerische Wärme, die ihn in den Tod begleiten würde.

Er verschränkte die Arme vor seinem Körper und rieb mit den Händen die Oberarme, ballte die Finger zu Fäusten und spreizte sie wieder weit. So lang wie möglich musste er die Wärme in seinem Körper halten.

Der Mond drang kaum noch durch den Dunst, der zu Nebel geworden war, und allmählich verschwanden die wenigen Lichter der Dörfer. Auf dem See waren Wasser, Nebel und Land nicht mehr voneinander zu trennen, ein einziges dunkles Grau, und die Kälte stach an den Schultern wie tausend Nadeln. Arme und Beine? So gut wie taub. Und wenn er die Luft anhielt: nichts zu hören, absolut nichts. Er blickte zum Ried, doch es war im Nebel verschwunden.

»Michael, ich komme«, flüsterte er.

Irgendwann, im Morgengrauen, würden Fischer auf den See fahren, um ihre Netze einzuholen. Dann würden sie ihn vielleicht finden. Doch bis dahin würde er längst erfroren sein.

Die Kälte spürte er nicht mehr. Sein Atem ging schnell. Er wusste, er durfte der Müdigkeit nicht nachgeben, und gleich würde er sich noch einmal aufraffen, aber da war dieses Schwindelgefühl, er würde sich nur kurz ein wenig hinlegen.

Als er auf dem Rücken lag, zitterten seine Muskeln in Armen und Beinen. Er schloss die Augen und dachte an die sonnengelben Osterglocken und die kirschroten Tulpen vor den großen grauen Türmen.

Alles war warm, und er fühlte sich gut.

Da waren Geräusche, spritzendes Wasser, ein Schnattern, das Flappen von Flügeln und helle Rufe wie Trompeten.

Hörte sich so das Sterben an?

Er wusste nicht, wie lange er schon auf den Bootsplanken gelegen hatte. Er konnte sich kaum aufrichten, und eigentlich wollte er auch gar nicht. Er stützte sich auf die Ellenbogen, umfasste mit den Händen die Bordwand, sie spürten fast nichts mehr, nur die Glätte des Eises.

Alexander traute seinen Augen nicht. Um das Boot herum, im schwarzen Wasser, schwammen Dutzende Schwäne. Hunderte! Überall sah er ihre hellen Körper, sie hatten die Hälse gereckt, einige schwammen suchend umher, andere sahen ihn an. Was wollten sie hier draußen, mitten auf dem See?

Nicht die kleinste Spur Angst oder Respekt schienen die Tiere zu haben. Manche starrten ihn an, neugierig, feindselig, als stünde ein Angriff unmittelbar bevor.

»Meine Todesvögel«, flüsterte er.

Und da erkannte er sie. Hinter den Schwänen, im Nebel, sich kaum abhebend von diesem dunklen Grau: der Schatten eines Bootes und eines Menschen, der darin stand. Wie ein Geist.

Alexander lehnte sich zurück, legte sich auf die Bootsplanken und schloss die Augen. Er wollte das alles nicht mehr sehen.

3

Es war dunkel, nur schwaches weißes Mondlicht, so mochte er es am liebsten, denn mit seinen Händen sah er sie am besten. Kim schlief tief und fest nebenan. Viel Zeit würde sie ihnen nicht lassen. Er hatte noch geduscht, und als er ins Schlafzimmer kam, ließ er gleich das Handtuch fallen.

»Oh, là, là«, flüsterte Elsa.

Martin Schwarz schlüpfte zu ihr unter die Decke. So warm. Ihr Geruch: Beschreiben konnte er ihn nicht, aber er würde ihn sofort überall erkennen und nie wieder vergessen.

Auch sie war nackt, ihre Haut so weich, sie legte ihre Arme um ihn, und mit seinen Lippen fühlte er ihr Lächeln, bevor sie sich küssten.

Ein tiefer Blick, und sie schob ihre Hand zwischen seine Beine. Wenn ihm sonst alles so kompliziert erschien, der Sex war immer leicht.

Er küsste ihre Wangen und ihren Hals. Er streichelte ihre Hüfte, ließ die Hand dann zu ihrem Po gleiten und zwischen ihre Schenkel.

Irgendwann nahm sie seine Hand fort und zog ihn zu sich. Sie lag auf dem Rücken, ihre Beine umschlangen seine Hüften, und ihre Füße drückten ihn tief hinein.

Im Dämmerlicht sahen sie sich an. Sie presste ihre Fingernägel in seine Haut, dass es schmerzte.

»Ich liebe dich!«, flüsterte er.

»Ich dich auch!«

Außer Atem lagen sie nebeneinander. Lange sprachen sie nichts. Sie suchte seine Hand, und Martin drückte sie fest.

»Schlaf schön«, flüsterte sie nach einer Weile. »Ist alles gut?« Sie sah ihn fragend an. Ihr Ausdruck war zärtlich, verliebt und besorgt.

»Alles gut. Das war schön«, sagte er.

»Ja.«

Dann wandte sie sich ab und rollte sich zusammen. Es hatte abwesend geklungen. Oder ängstlich?

Kurz darauf war sie eingeschlafen. Zumindest schien es so, ihr Atem ging gleichmäßig und ruhig. Im Zimmer roch es nach ihrer Lust. Elsa spürte, dass etwas in ihm vorging.

Gegen vier wachte Martin auf. Es war stockdunkel. Zwei Vögel zwitscherten draußen, viel zu früh und in einer Lautstärke, als hätte irgendeine geheime Macht sie beauftragt, ihn aus dem Bett zu treiben. Er war schnell eingeschlafen, aber die Angst ließ ihn keine Nacht länger als vier, fünf Stunden ruhen. Auch ohne Vögel wachte er immer viel zu früh auf.

Sofort war er hellwach, und seine Gedanken liefen gleich viel zu schnell. Unmöglich, sie zu stoppen. Leise verließ er das Schlafzimmer und zog seinen Bademantel an. Er wollte nach Kim sehen. Keine drei Monate war ihr Kind alt.

Das Baby schlief mit geöffnetem Mund im Kinderbett. Er betrachtete es im Mondlicht, dieses Geschenk des Himmels. Ihre kleinen Händchen waren halb geschlossen. Die Kopfhaut schimmerte durch die spärlichen Haare. Da zuckten die Fingerchen, reckten sich die Ärmchen, und plopp: Die Augen waren offen.

»Schschsch«, machte Martin ruhig.

Kim blieb still und sah ihn an.

»Papa holt dich«, flüsterte er und hob sie aus der Wiege. Sanft legte er seine Hand auf ihren Hinterkopf und nahm sie in den Arm. Sie seufzte zufrieden und schien gleich wieder eingeschlafen zu sein.

Er trat ans Fenster. Der See lag spiegelglatt im Mondlicht. Das Schloss auf der Insel Mainau wurde von einem orangefarbenen Licht angestrahlt.

Er machte die Augen zu und sah, wie Kim aus Elsas Schoß schlüpfte, wie plötzlich das Köpfchen erschien und gleich darauf der kleine, rote, nasse Körper. Lange hatte die Geburt gedauert, dreizehn Stunden. Elsas Becken war eng, und fast hätte es das Kind nicht hindurchgeschafft. Schon war von Kaiserschnitt die Rede gewesen, aber dann hatte der Arzt den Kopf irgendwie mit zwei Fingern durch das Becken gelupft.

Martin würde, dachte er in jenem Moment, nichts so sehr und bedingungslos lieben wie dieses Kind. Und sich um niemanden so sorgen.

Und im selben Moment kam die Angst, dass er es nicht schaffen würde. Dass seine Dämonen ihm dieses Glück nicht gönnen, sie ihn diese Verantwortung nicht tragen lassen würden.

Martin schnitt die Nabelschnur durch, und dann hörte er zum ersten Mal Kims leise Schreie. Die Hebamme legte das Kind zu Elsa, die lächelte es glücklich an und nahm es in ihre Arme. »Du süßer Spatz!«, sagte sie voller Rührung.

Er küsste sie auf die Stirn, dann wollte Kim gleich trinken, und er ließ Mutter und Tochter erst einmal allein.

»Sie beide haben das gut gemacht«, meinte der Arzt. »Ist nicht immer so.«

Martin war stolz. Eigentlich hatte er ja nicht viel getan, außer Elsas Hand zu halten, sie in den Arm zu nehmen, ihr den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen und, wenn die Wehen kamen, einen ruhigen Atemtakt vorzugeben, wie er das in diesem eigentlich etwas peinlichen Geburtsvorbereitungskurs gelernt hatte.

Kims Kopf war zu einem spitzen Ei verformt. Sie sah aus wie ein Alien. Hoffentlich ist sie gesund, dachte er gleich.

Wie viele Sorgen er sich gemacht hatte, als er von der Schwangerschaft erfuhr! Überall hatte er nur Probleme gesehen: Würden sie zusammenziehen? Und wenn ja, wohin? Würde Elsa ihre Praxis aufgeben? Verdiente er mit der Detektei genug Geld, um eine Familie zu ernähren? War er überhaupt fähig, ein Vater zu sein? Würde sie sich nicht bald von ihm abwenden, wenn sie ihn näher kennenlernte?

Und dann war alles überhaupt nicht kompliziert. Er schlug vor, für die erste Zeit bis nach der Geburt nach Konstanz ins Haus seiner Mutter zu ziehen. Erst guckte Elsa skeptisch. »Ist da irgendwas komisch mit dir und deiner Mutter?«, fragte sie.

»Quatsch«, meinte er. »Du bist meine Frau, und Selma ist meine Mutter.«

»Okay«, meinte Elsa und sah dann schnell die Vorteile: Sie hatten Platz und einen riesigen Garten, außerdem war Martins Mutter bereit, nach dem Kind zu schauen, wenn Elsa nach Waldshut fuhr. Denn aufgeben wollte sie ihre psychoanalytische Praxis nicht. »Meine Stammpatienten will ich behalten. Ich brauche zwei bis drei Tage die Woche. Dann bist du verantwortlich fürs Kind.«

Seit dem Fall Martha Steinfort hatten »Schwarz Detectives« keine komplizierten Aufträge mehr gehabt, und weil seine Mutter half, war Kim immer gut versorgt. Elsa pumpte Milch ab und fror sie in kleinen Fläschchen ein. Es machte Martin Spaß, das Kind mit dem Fläschchen zu füttern und ihm dabei etwas vorzusingen. Manchmal, wenn er nachts nicht schlafen konnte, ging er im Wohnzimmer auf und ab und lernte Kinderlieder auswendig.

Elsa und Selma verstanden sich gut. Oft saßen sie zusammen bei einer Tasse Kaffee und plauderten. Manchmal steckten sie die Köpfe zusammen und lachten. Da sprachen sie dann wohl über ihn, was Martin immer peinlich war.

Seine Mutter hatte dem Mieter aus dem ersten Stock gekündigt, sodass er mit seiner jungen Familie aus dem Souterrain nach oben ziehen konnte. Das Einrichten der neuen Wohnung, das Aussuchen der Möbel und einer neuen Küche, das Streichen der Wände, das Pizzaessen zwischen Farbeimern und Werkzeugkisten kamen ihm wie der Aufbruch in eine glückliche Zukunft vor. Aber die Angst war wie ein Sound, der Tag und Nacht im Hintergrund spielte.

Elsas Bauch wuchs, meistens trug sie eine Latzhose voller Farbflecken, und nach zwei Monaten kündigte sie ihre große Waldshuter Wohnung. »Wir brauchen das Geld jetzt hier«, meinte sie eines Abends mit einem Lächeln. Das war für ihn der Beweis, dass Elsa sich in Konstanz wohlfühlte. Er hätte nie geglaubt, dass alles so einfach sein würde. Eigentlich hatte er ihr schon lang einen Heiratsantrag machen wollen.

Martin Schwarz stand noch immer am Fenster.

»Du bist das Beste, was mir je passiert ist«, flüsterte er und küsste Kim auf den Kopf. »Ich hoffe nur, dass ich stark genug für dich bin.«

Wenn er den kleinen Körper an seinem spürte, war zwar nicht alles gut, aber nichts mehr so wichtig. Wenn er Kims zufriedenen Atem hörte, hörten die Gedanken auf, ihn zu jagen.

Nach einer Weile ging er zum Sofa, das neben dem Kinderbett stand. Vermutlich könnte er sie jetzt wieder in ihr Bettchen legen, aber das wollte er nicht.

Vorsichtig legte er sich auf die Couch, mit Kim auf Brust und Bauch. Seine warmen Hände deckten das Baby zu.

Martin war noch einmal eingenickt. Als er wieder erwachte, stand er auf und legte das schlafende Kind in das Kinderbett zurück. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lag sein Smartphone. Es war sechs Uhr. Hinter den Alpen in der Ferne war ein fahles Licht zu erkennen.

Eine neue Nachricht. Eine drängende, brüchige Stimme bat um sofortigen Rückruf. »Jederzeit, bitte. Sie müssen mir helfen.«

Das »Müssen« klang bittend und fordernd zugleich.

Professor Dr.

4

Martin Schwarz wuchtete das Boot vom Strand ins Wasser, kletterte hinein, startete den Motor und legte den Rückwärtsgang ein. Der See war klar wie Glas und schimmerte türkis. Links von ihm lag die Insel Mainau im Vormittagslicht, ein hell- und dunkelgrünes Halbrund umgeben von Blau, auf der anderen Seite die Städtchen Uhldingen und Meersburg. Klare Sicht, und die schneebedeckten Schweizer Alpen schienen direkt aus dem See zu wachsen. Als das Wasser tiefer wurde, fuhr er einen Bogen und schaltete in den Vorwärtsgang. In Schleichfahrt ging es hinaus bis zur Halde, wo der See steil in die Tiefe abfiel. Dann drehte er den Motor voll auf. Der Bug kam so weit heraus, dass Martin glaubte, zu fliegen.

Direkt über dem See war die Luft eisig, und er zog den Reißverschluss seiner Thermojacke bis zur Nasenspitze. Die Sonne kämpfte, aber gegen den kalten Atem aus den Tiefen hatte sie jetzt, um zehn Uhr morgens, nicht den Hauch einer Chance.

»Kann ich auch mit dem Boot kommen?«, hatte er Alexander Stetten am Telefon gefragt. Der hatte gestutzt, dann kurz gelacht. »Selbstverständlich«, antwortete er mit schwacher Stimme. »Ich erwarte Sie um elf Uhr am Steg.«

Martin kreuzte die Fährlinie Konstanz–Meersburg. Vier Fährschiffe schoben sich über den See, zwei Richtung Osten, zwei Richtung Westen, wie ein Paternoster. Er dachte an Katharina Mink, für deren Mann er im letzten Sommer gearbeitet hatte und mit der er in einer warmen Augustnacht hier entlanggefahren war.

Katharinas Kind war drei Jahre zuvor spurlos verschwunden und die Mutter in den Fokus der Polizei und der Medien geraten. Sie hatte sich hoffnungslos in der grauen Welt schwerer Depressionen verfangen, die er selbst nur zu gut kannte. Dann stand sie eines Abends wie ausgewechselt vor seinem Hotelzimmer, lachend und voller Energie wie eine junge Abenteurerin. Sie gingen in Konstanz auf ein Punkrockkonzert, und auf der Rückfahrt schliefen sie miteinander, mitten auf dem See.

Natürlich war das fahrlässig gewesen, aber manche Dinge konnte man nicht aufhalten. Kurz darauf hatte Elsa ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt und er ihr kurz darauf gebeichtet, dass er mit Katharina geschlafen hatte. Erst war sie still. »So etwas passiert nicht noch einmal«, sagte sie dann ruhig und zeigte auf ihren Bauch. »Das ist jetzt ernst mit uns.«

Elsa war souverän, viel souveräner als er. Ein halbes Jahr zuvor, nachdem sie das zweite Mal miteinander geschlafen hatten, hatte er sie mit einem jungen Italiener gesehen, wie sie sich küssten und er ihren Hintern befingerte. Das Bild hatte er lange nicht vergessen können und ihn an Elsa zweifeln lassen. Einige Wochen verschwieg Martin, was er gesehen hatte, und ging auf Distanz.

Es war wohl die Angst, sein Leben stand damals auf der Kippe. Er hatte sein Trauma aus dem Afghanistan-Krieg halbwegs im Griff und versuchte, im Leben wieder Fuß zu fassen. Doch im Nacken saß die Angst, noch einmal zu scheitern und das nicht ertragen zu können. Was er als KSK-Soldat erlebt hatte, würde immer ein Teil von ihm und eine Bedrohung bleiben.

Elsa erzählte ihm später, dass sie nach ihrer Scheidung lange allein gelebt und den Italiener gelegentlich getroffen habe. An jenem Tag, als Martin sie beobachtete, habe sie dem Mann gesagt, dass sie jetzt mit einem anderen zusammen sei und sich nicht mehr mit ihm treffen werde.

Martin atmete tief ein. Trotz langer Fleece-Unterwäsche fühlten sich Arme und Beine kalt an. Er hätte wohl doch die Thermohose anziehen sollen.