16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

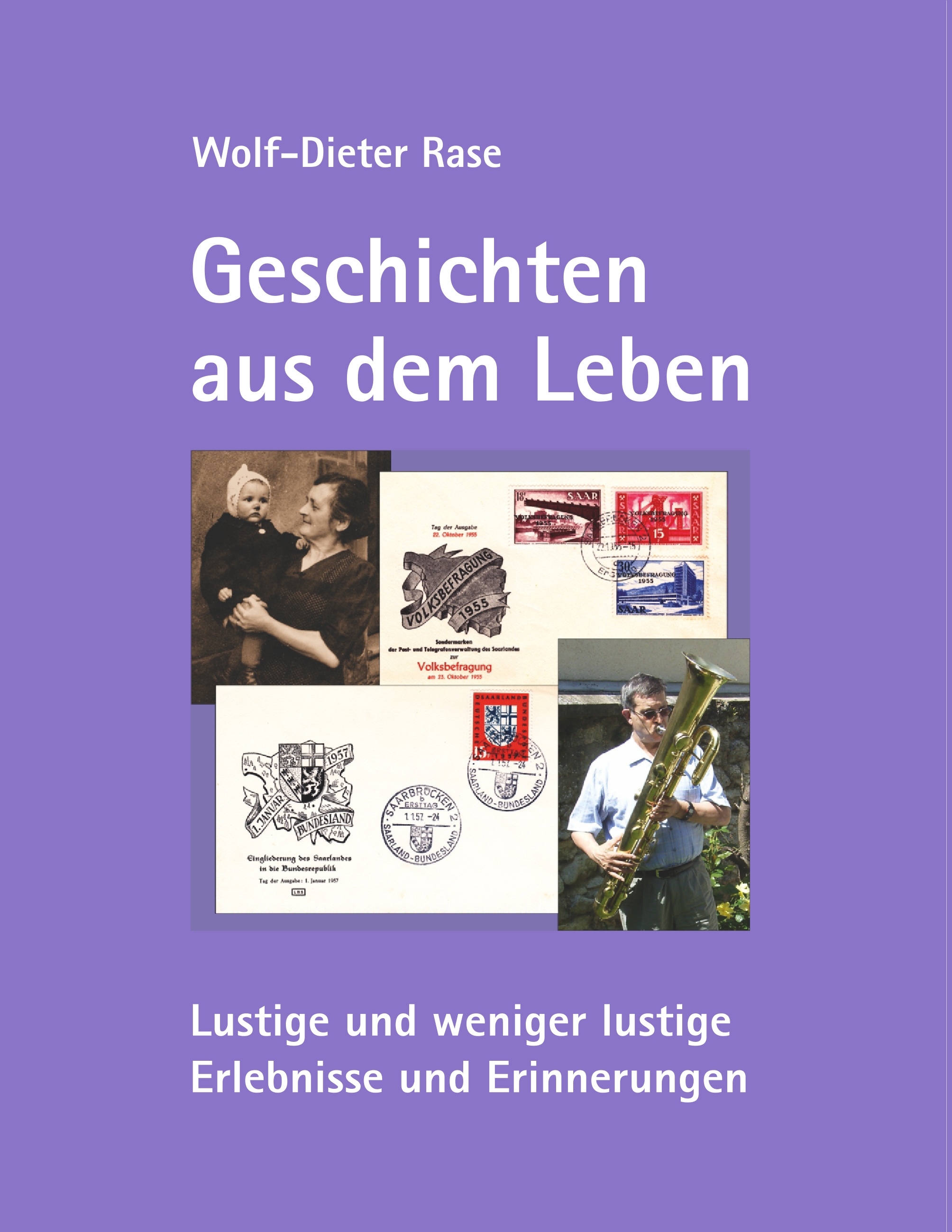

Wenn bisher mündlich weitergegebene Geschichten aus der Familie nicht in Schriftform gebracht werden, geraten sie irgendwann in Vergessenheit. Deshalb hat der Autor einige Erinnerungen aus seinem Leben aufgeschrieben, die mal lustig, mal weniger lustig sind. Die Kinder und Enkel können die Geschichten lesen, die bis zu ihren Ururgroßeltern und noch länger zurückreichen, von Ereignissen, die so in keinem Geschichtsbuch stehen und die sie zum Teil auch schon selbst miterlebt haben. Das Buch ist keine Autobiographie im üblichen Sinn des Wortes, mit allen Fakten des Lebens und einer strikten Abfolge entlang der Zeitachse. Es ist mehr eine Auswahl von Begebenheiten, die der Autor selbst erlebt hat oder die ihm von seinen Eltern oder Großeltern erzählt worden sind. Es sind Zeitsprünge, Vor- und Rückblenden enthalten, wie in einem Film. Dass der Text keine Biographie ist, kann man auch daran erkennen, dass wenig private Sachverhalte beschrieben werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Nach dem Abitur an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium in Saarbrücken hat der Autor Geographie und Sportwissenschaft an der Universität des Saarlandes studiert und als Diplom-Geograph abgeschlossen. Danach folgte ein zweijähriges Aufbaustudium an der Simon Fraser University in Vancouver-Burnaby, Kanada. Nach einigen Jahren Berufstätigkeit in einer Bundesforschungsanstalt promovierte er an der Freien Universität Berlin zum Dr. rer. nat. mit einer Dissertation zur Interpolation und Darstellung kartographischer Oberflächen.

Inhalt

Geschichten aus dem Leben, nicht immer lustig

Saargebiet und Saarland

Saargebiet, 1920-1935

Der Deserteur und das Loch in der Mauer

Volksabstimmung 1935

Das Saarland als unabhängiger Staat

Graupässler und Rotpässler

Keine Französisch-Lehrbücher für die Grundschule

Pflichtfach Französisch im Gymnasium

Zwanzig-Dollar-Wörter

Alkoholverbot für Bergleute

L’amitié franco-allemande

Wissenschaft und Kunst

Sportförderung

Ähnlichkeiten mit der DDR

Saarfranzosen

Die Volksbefragung 1955

Zettelwerbung

Der Dicke muss weg

Adenauer: Ja zum Saarstatut

Bundesland Saarland 1957

Vorzeitiger wirtschaftlicher Anschluss

Kurzschuljahr

Amtshilfe aus Rheinland-Pfalz

Der letzte Neinsager

Essen und Trinken

Brotkuchen

Bettsächer

Meerrettich

Gefillde

Dibbelabbes

Saarwein

Die Flemm

Familien-Geschichte(n)

Die Rases

Ostrowo im Bezirk Posen

Die Rases in Güdingen

Hugenotten?

Aufhebung des Edikt von Nantes

Großvater Philipp Rase

Die Söhne

Die Schmittlouije

Der Halberg

Die Urgroßväter

Der Faulenzer

Modellschreiner Philipp

Die Kuckucksuhr

Die Hinkelmanns

Urgroßvater Philipp Diener

Former Fritz

Schleuderguss

Wehrdienst und Kriegseinsatz

Hausbau

Die Hakenkreuz-Flagge

Bundesverdienstkreuz

Fritz und die Mörder

Zeitungen und Kreuzworträtsel

Die Eltern

Vater Hermann

Mutter Martha

Die Reise nach Danzig

Verein für das Deutschtum im Ausland

Kopftuch-Frauen

Nachkriegszeit

Aus der Evakuierung zurück ins Saarland

Die Familie in Joditz

Heim nach Güdingen

Der Entlassungsschein

Die Schuhwichse

Nach Hause auf dem Lastwagen

Sensen-Innovation

Oberpfälzisch

Ami-Kippen

Die Realienbücher

Heimat und Vaterland

Mangelwirtschaft

Hamsterfahrten

Tabakanbau

Großzügige Festmeter

Kohlenklau I

Kohlenklau II

Landwirtschaft

Die Geißen

Saar-Hochwasser 1947

Badezimmer

Öl aus Mohn und Bucheckern

Harz

Feldfrüchte

Konservierung

Malzkaffee

Apfelsaft und Viez

Neue Süßmostanlage

Apfel mit Kohle

Vorschulkind

Zum ersten Mal beim Friseur

Weihnachten

Nikoläuse

Erste Weihnachtsgeschenke

Echte Kerzen an den Weihnachtsbäumen

Kindergarten

Evangelisch, katholisch

Aus zwei Konfessionschulen wird eine Gemeinschaftsschule

Fronleichnams-Prozessionen

Onkel Emils Tempo-Dreirad

Schule und Jugend

Volksschule

Das kleine i auf der Schiefertafel

Kreative Lehrer

Feder und Tinte

Kugelschreiber

Gute Handschrift

Handgeschriebener Lebenslauf

Gedruckter Text anstatt Handschrift

Abgestochen

Staatliche Oberrealschule

Zeitweise Auslagerung auf das linke Saarufer

Fauler Schüler

Das Frollein

Rollschuhfahren

Der Feldschütz

Pan Wendelin

Obst-Plantage auf dem Güdinger Berg

Frühe Rente für das Hobby

Zwei von der alten Sorte

Vom Baum gefallen

Das Krottenloch

Schlittschuhfahren

Mülldeponie

Selbermachen

Schwimmen

Schwimmkurs im Stadtbad

Mit dem Schleppkahn saaraufwärts

Fotografieren

Voigtländer Bessa mit Mittelformat-Rollfilm

Kleinbild-Kameras

Favela Saloniki

Elsass, Lothringen, Saarland

Verwandtschaft hüben und drüben

Ferme la porte, die Tür mach zu

Schmuggelgeschichten

Ortsfremde Beamte

Kaffeefahrten nach Zweibrücken

Neues Stück mit alter Rechnung

Bestechung der französischen Zöllner

Louis Théodore Gouvy: Komponist zwischen den Nationen

Jura-Examen nur für französische Staatsbürger

Privatunterricht statt Konservatorium

Nationalismus in der Musik

Späte Anerkennung

Les abeilles là-bas

Foto couleur im Personalausweis

Der Prophet mit dem Kaiser-Schnurrbart

Musik machen

Blockflöte bei Fräulein Sonett

Die Fidel

Gitarrenunterricht in der Musikschule

Kontrabass

Gemischte Bläsergruppe der Oberrealschule

Die Kontrabass-Lehrer

Sperrholz-Bass mit Tonabnehmer

Orchester der Universität

Bad Godesberger Kantatenorchester

„Studenten-Pöllmann“

Tuba im Posaunenchor

Tubawoche Hammelburg

Serpent

Ophikleide

Restaurierte Ophikleiden

Andere Bass-Klappenhörner

Historische Aufführungspraxis der Romantik

Eigene Ophikleiden

Ophikleide von Kelhermann/Gautrot-Ainé

Kaiserliche Ophikleide aus der Werkstatt Halari

Zwei musikalische Geschichten

Fagottist Fritz im Kurorchester

Der Angriff der Killerwespen

Musik in Saint Rémy-de-Provence

Ich spiele auch für vier

Studium

Sportwissenschaft am Institut für Leibesübungen

Skikurse auf der Berger Hochalm

Ruderlehrgang

Geographie-Exkursionen

Collegium Musicum

Das Alexanderfest

Konzertreise nach Frankreich, Spanien und Portugal

Iberischer Wein

Cáceres

Das Bad im Atlantik

Deutsch-französisches Treffen in Cap d‘Ail

Nie mehr Camping

Das Uni-Rechenzentrum

Zuse Z22

Rechner Electrologica X1

Der menschliche Interrupt

Rechenanlage Telefunken TR440

Einen Bart hat er

Kanada und USA

Paddeltour auf dem Charles River

Der Durchlauferhitzer

Englische Schluckspechte

Mit dem Fahrrad nach Alaska

Mundstück-Hymne

Hitchcocks Wasserturm

Warten auf Old Faithful

Die multilingualen Peuckers

Kerrin

Falko

Staatsbürgerschaften

Kanadische Mehrsprachigkeit

Die nächsten Generationen

Die Kinder

Zwei Vornamen

Schlafmütze Ralph

Lug und Trug

Ralph Veggie

Vorlesen

Kein Film drin

Digitaluhren

Susanne an der Centennial School in Coquitlam

Ralph und die englische Sprache

Die Enkel

Radfahren

Das Rennrad aus Saargemünd

Radtouren in der näheren Umgebung

Nicht mehr allein auf Tour

Die Schlösser der Loire

Provence und Camargue

Ferienwohnung in La Pinède

Von Bozen nach Venedig

Sternfahrt mit Abano Terme als Zentrum

Reisen nach Venedig

Computer und Internet

Minicomputer im Büro

To confuse the Russians

Warnung vor dem Kunden

Elektronik-Fernkurse

Computer für den Privatgebrauch

Kleincomputer Challenger von Ohio Scientific

IBM-kompatibler Arbeitsplatzrechner

Notebook mit Windows 3.1

Windows NT

Die nächsten Generationen der Arbeitsplatzrechner

Internet

DSL-Technik für schnelle Kommunikation

Cyber-Kriminalität

Geheimes Sammeln von Informationen

Vordertüren für Spionage

Wendepunkte

Berufsweg und soziale Schicht

Neunerprobe

Die Gemeindebücherei

Volksausgaben in der Gemeindebücherei

Reader‘s Digest

Berufsziel Lehrer am Gymnasium

Aufnahmeprüfung

Orchester der Universität

IBM und Programmieren

Verschollene Akten

Programmierung der IBM 1401

Uni-Lehrveranstaltungen mit Programmieren

Kristallographie

Wissenschaftliche Programmierung

Lehrer werden?

Biologie und Philosophie

Diplom-Geograph

Aufbaustudium in Kanada

Student an der Simon Fraser University

Kanada und die USA

“Draft dodgers”

Verlängerung des Stipendiums

Academic Terminal

Computergraphik

Rückkehr oder weitere Verlängerung?

Wieder zurück in Deutschland

Institut für Landeskunde

Der neue Direktor Karl Ganser

Informationssystem für Landeskunde und Raumordnung

Die soziale Kompetenz

Anerkennung der Leistung von Mitarbeitern

Hart und nicht immer fair

Promotion

Erste Anläufe

Bücher mit Algorithmen

Auflösung der BfLR oder Fusion

Neuer Anlauf zur Promotion bei Ulrich Freitag

Endlich geschafft

Senior scientist

Noch einmal Referatsleiter-Pflichten

Wenig Anerkennung für zusätzliches Engagement

Das größere Deutschland

DDR-Dämmerung

Informationsaustausch mit DDR-Kollegen im Mai 1989

SPD-Sommerfest

Workshop im Bauhaus Dessau 1990

Die deutsche Einheit und die Niederländer

Außenstelle Berlin des BBR

Laufende Raumbeobachtung für das Beitrittsgebiet

Stasi-Hinterlassenschaften

Missverständnisse

Das wirtschaftliche Desaster in der DDR

Holt das letzte aus euren Betrieben heraus!

Material für Schwarzarbeit

Sie werden platziert

Bilderklärer

Auflösung der Berliner Außenstelle

(Un)Ruhestand

Unvollendete Baustellen

Konferenzen und Publikationen

Elektronik-Projekte

Fremdsprachen

Englisch und Niederländisch

Französisch für Wiedereinsteiger

Weiterentwicklung der Sprache

Italienisch

Was zu sagen bleibt

Geschichten aus dem Leben, nicht immer lustig

Wenn Begebenheiten in der Familie nur mündlich weitergegeben und nicht in Schriftform gebracht werden, gehen sie allmählich verloren. Kaum jemand erinnert sich noch an sie in der zweiten oder dritten Generation nach denen, die jetzt leben. Als mein Vater schon über achtzig war, wollte ich ihn dazu überreden, Erlebnisse aus seinem Leben auf zuschreiben. Neben den Ereignissen, die ich als Kind bei Gesprächen im Familien- und Freundeskreis mit angehört hatte, hoffte ich, mehr über die Familiengeschichte und andere Begebenheiten zu erfahren. Meine Bemühungen haben nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, das Alter war wohl schon zu weit fortgeschritten.

Ich bin noch einige Jahre jünger als mein Vater damals. Ehe es vielleicht zu spät ist, habe ich Informationen und Geschichten aus meinem und dem Leben meiner Familie auf geschrieben, die mir wichtig erschienen. Fotos und Abbildungen aus meinem Besitz ergänzen den Text. Unsere Kinder können die Geschichten lesen, die bis zu ihren Ururgroßeltern und noch länger zurückreichen, von Ereignissen, die so in keinem Geschichtsbuch stehen. Bald können daraus unsere Enkel etwas mehr über die Geschichte der Familie er fahren.

Das ist keine Autobiographie im üblichen Sinne des Wortes, mit allen Fakten des Lebens und einer strikten Reihung entlang der Zeitachse. Es ist mehr eine Auswahl von Begebenheiten, die die mir von meinen Eltern oder Großeltern er zählt worden sind oder die ich selbst erlebt habe. Es sind Zeitsprünge, Rückblenden und Vor blenden enthalten, wie in einem Film. Damit die Bezüge einfacher herzustellen sind, habe ich die Ereignisse ungefähr nach Zeit und Thematik geordnet, mit unvermeidlichen Überschneidungen und Sprüngen. Von einigen handelnden Personen werden keine Namen genannt, weil die namentliche Identifikation nicht sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist und ich manche Akteure auch nicht erkennbar machen möchte. Auch sehr private Dinge werden nicht er zählt.

Noch für die Generation meine Eltern war es kaum möglich, in Hinblick auf Schulbildung und Beruf die soziale Schicht zu verlassen, in die man hineingeboren wurde. Ich konnte aufgrund der Weitsicht meiner Eltern Abitur machen und studieren, als erster unter den Nachkommen meiner Großeltern. Durch einige unvorhergesehene Wendungen bin ich vom zuerst angestrebten Pfad des Lehramts an Gymnasien abgekommen, manchmal durch Zufall, manchmal durch Einsicht, was für mich und mein weiteres Leben besser wäre. Deshalb hielt ich es für sinnvoll, in einem besonderen Kapitel auf dieses Thema ein zugehen.

Es ist gut möglich, dass jemand, der die eine oder andere Begebenheit miterlebt hat, eine etwas unterschiedliche Erinnerung daran hat als ich. Manchmal bleiben Ereignisse nicht so im Gedächtnis haften, wie sie tatsächlich passiert sind, auch nicht bei mir. Da ich keine schriftlichen Aufzeichnungen wie Tagebücher oder ähnliches benutzt, sondern allein aus der Erinnerung geschöpft habe, ist manche Beschreibung vielleicht etwas ungenau oder vage. Auch die mündliche Überlieferung in der Familie ist nicht immer zuverlässig, insbesondere wenn die Geschichten schon sehr lang zurückliegen. Die meisten historischen Daten habe ich nachgeprüft, das ist heute dank Internet einfacher als früher. Ich bitte um Nachsicht, wenn ein Leser auf eine Ungereimtheit oder sogar eine falsche Information stößt. Es war sicher keine Absicht, sondern eine normale Fehlleistung des Gedächtnisses. Es gehört zur Natur der Menschen, dass sie irren können.

Saargebiet und Saarland

Im Mai 1944 kam ich während einer Bombennacht im Tiefbunker eines Saarbrücker Krankenhauses zur Welt. Die ersten 25 Jahre meines Lebens, außer der Zeit der Evakuierung in Oberfranken, habe ich in Güdingen verbracht, heute ein Stadtteil von Saarbrücken. In dieser Zeit sind gesellschaftliche Ereignisse über meine Heimatregion hinweggegangen, die ich aus nächster Nähe miterlebt habe. Die Erinnerungen an diese Zeit haben viele Spuren hinterlassen, unter anderem ein besonderes Maß an Frankophilie. Die unmittelbare Nachbarschaft zu Lothringen und die besondere Situation des Saarlandes nach dem Krieg haben dabei eine nicht unbedeutende Rollen gespielt.

Abbildung 1-1

Der Neugeborene in den Armen seiner Mutter, Sommer 1944.

Saargebiet, 1920-1935

Das Saargebiet (französisch Territoire du Bassin de la Sarre, deutsch Saarbeckengebiet) ist das Industriegebiet an der mittleren Saar, mit den Steinkohle-Gruben und Eisenwerken. Die Region wurde im Versailler Vertrag vorübergehend als Mandatsgebiet vom Deutschen Reich abgetrennt, wie auch die Stadt Danzig und das Memelgebiet. Das Saargebiet umfasste den Südteil des Regierungsbezirks Trier in der preußischen Rheinprovinz und den Westteil der bayerischen Pfalz. Frankreich wurde „Schutzmacht“ für das Saargebiet im Auftrag des Völkerbundes, dem Vorläufer der Vereinten Nationen. Die Saarländer erhielten neue zweisprachige Personalausweise, wie der für meinen Großvater (Abb. 1-2). Darin wird als Staatsangehörigkeit Preußen angegeben, mit dem zusätzlichen Stempel Saareinwohner.

Die Begriffe „Mandatsgebiet“, „Protektorat“ oder „Schutzgebiet“ waren beschönigende Umschreibungen, die meistens in Zusammenhang mit den Kolonien in Übersee verwendet wurden, auch vom deutschen Kaiserreich („Schutztruppe Deutsch-Südwest“). Ein Historiker schrieb über die Franzosen und das Saargebiet: „Die Franzosen lebten in Saarbrücken wie die Engländer in Bombay, ohne Kontakte zu den Einheimischen.“ Er wollte damit ausdrücken, dass das Saargebiet faktisch einen Status ähnlich einer französischen Kolonie in Übersee hatte. Die Vertreter der Schutz macht Frankreich sahen das vermutlich auch so.

Abbildung 1-2

Zweisprachiger Personalausweis meines Großvaters Friedrich Diener während der Saargebietszeit

Der Deserteur und das Loch in der Mauer

In unserer Nachbarschaft wohnte ein junger Mann, der in Güdingen geboren und aufgewachsen war. Sein Vater war Lothringer, bei seiner Geburt Deutscher, nach dem ersten Weltkrieg Franzose. Der Sohn hatte unwissentlich die französische Staatsbürgerschaft von seinem Vater geerbt. Erst als der Einberufungsbefehl zur französischen Armee ins Haus flatterte, wurde ihm dieser merkwürdige Zustand bewusst. Er hat diese Aufforderung ignoriert, bis eines Tages französische Militärgendarmen vor der Tür standen und den vermeintlichen Deserteur verhaften wollten. Sie durften aber das Haus nicht betreten, sondern mussten warten, bis entweder eine richterliche Anordnung vor lag oder der junge Mann das Haus verließ. Der hatte aber eine Lösung gefunden: Still und leise brach er ein Loch vom Haus seiner Familie in die andere Hälfte des Doppelhauses. Als alte Frau verkleidet, mit Kopftuch und einem Rechen auf der Schulter, machte er sich da von, anscheinend zur Feldarbeit. Ein Freund hat ihn danach mit dem Motorrad über die grüne Grenze nach Deutschland gebracht und damit dem französischen Militärdienst entzogen. Die Geschichte machte schnell die Runde, denn viele Anwohner hatten das Geschehen verfolgt und natürlich weitererzählt. Die Schadenfreude in der Bevölkerung über die Unfähigkeit der französischen Militärverwaltung war nicht gering.

Ich erinnere mich, dass man während der Saarlandzeit viele Jahre später ab und zu auch einen jungen Mann in französischer Uniform sah, den wir bisher nie als Franzosen wahrgenommen hatten, weil er Dialekt sprach wie wir. Auch in dieser Zeit war die nationalität des Vaters maßgeblich für die Militärpflicht in der französischen Armee. Von einigen Betroffenen wurde er zählt, dass sie kein Wort Französisch verstanden und deshalb bei militärischen Anweisungen für Heiterkeit bei den Kameraden sorgten, weil sie den Befehl nicht ausführten. Die Vorgesetzten waren in diesem Fall machtlos, weil der Rekrut weder die Belehrungen noch die Strafandrohungen verstand.

Abbildung 1-3

Plakat für eine Kundgebung zur Abstimmung über die zukünftige Zugehörigkeit des Saargebietes

Volksabstimmung 1935

Wie im Versailler Vertrag festgelegt, wurde Frankreich das Eigentum an den Steinkohlevorkommen und Kohlengruben im Saargebiet übertragen, als Reparationen für die vom deutschen Militär verursachten Kriegsschäden in Frankreich. Das Mandat dauerte von 1920 bis zur Volksabstimmung 1935. Nach der eindeutigen Entscheidung der Einwohner für Deutschland kam das Saargebiet kurz darauf wieder „heim ins Reich“, leider in das dritte Reich der Nationalsozialisten, dessen Verbrechen auch vielen Saarländern großes Leid zugefügt hat. Gegen die Zahlung von 900 Millionen Goldfranken bekam das Deutsche Reich das Eigentum an den Saargruben zurück. Anders als im Ruhrgebiet waren die saarländischen Kohlengruben nicht in privater Hand, sondern im Besitz der staatlichen Bergwerksgesellschaft, auch unter französischer Mandatsaufsicht (Régie des Mines de la Sarre).

Im Vorfeld der Abstimmung durften im Saargebiet keine Versammlungen stattfinden, in denen für den Anschluss an das Deutsche Reich geworben wurde. Die Kund gebungen wurden deshalb an Orten im Reich veranstaltet, die vom Saarland aus gut mit der Bahn zu erreichen waren, so wie die „Saartreuekundgebung“ in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein, heute Sitz des Bundesarchivs (Abb. 1-3). Die Saarbrücker nahmen abends den Zug nach Koblenz und stiegen morgens zu Fuß hinauf zur Festung.

Das Saarland als unabhängiger Staat

Nach dem zweiten Weltkrieg entstand 1947 das Saarland als „un abhängiger“ Staat im französischen Wirtschaftsraum, bereits in den Grenzen des heutigen Bundeslandes. Die Grenzen des Saargebiets von 1920 bis 1935 und die des unabhängigen Saarlands und späteren Bundeslandes sind nicht identisch. Im nördlichen Teil des Saargebiets verlief die Grenze weiter südlich als die des heutigen Saarlands. Der Schwarzwälder Hochwald und der nördliche Saargau gehörten nicht zum Mandatsgebiet. Deshalb war das Saargebiet flächenmäßig etwa um ein Viertel kleiner als das heutige Bundesland. Eine beliebte Fang frage in der Nachkriegszeit war „Wie heißt der höchste Berg des Saarlands?“ Die Saarländer, die noch in der Saargebietszeit zur Schule gegangen waren, nannten in der Regel den Schaumberg bei Tholey. Zum neuen Saarland war aber der Schwarzwälder Hochwald hinzugekommen, die Weiskircher Höhen im Hochwald die höchste Erhebung und die in der Saargebietszeit richtige Antwort „Schaumberg“ war jetzt falsch.

Abbildung 1-4

Wappen des „Saarstaats“ mit den Farben Blau, Weiß und Rot. Die Brückenbögenstehen für die „Alte Brücke“ über die Saar zwischen den Stadteilen Alt-Saarbrücken und St. Johann.

Flagge und Wappen des „unabhängigen“ Saarlands war in den heraldischen Farben Blau, Weiß und Rot gehalten, wie sie auch in der Nationalflagge Frankreíchs verwendet werden (Abb. 1-4). Auch an dieser Farbwahl war zu erkennen, welches Nachbarland von der saarländischen Regierung präferiert wurde.

Der Unterschied zwischen Saargebiet und Saarland ist nicht je dem geläufig. Selbst Journalisten verwenden die Bezeichnungen nicht immer korrekt. Man sollte im Gespräch mit Saarländern mit Kenntnissen der Heimatgeschichte darauf achten, welchen Begriff man verwendet, um Missverständnisse und Aversionen zu vermeiden.

Graupässler und Rotpässler

Das Saarland wurde von keinem anderen Staat ausdrücklich völkerrechtlich anerkannt, außer Frankreich als der treibenden Kraft für die Unabhängigkeit. Die Saarländer erhielten eine eigene Staatsbürgerschaft. Das Kriterium für die saarländische Staatsbürgerschaft war wahrscheinlich der Geburtsort oder der Wohnsitz im Saarland seit einem bestimmten Datum. Die „echten“ Saarländer waren an der Farbe der Per so nalausweise und Reisepässe zu erkennen. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Saarländer „Graupässler“ und die anderen „Rotpässler“ waren, aber es kann auch anders herum gewesen sein. Noch in meiner ersten Zeit im Gymnasium wurde die Staatsangehörigkeit der Eltern ins Klassenbuch eingetragen. Die Frage nach der Farbe der Ausweispapiere war für den Klassenlehrer die einfachste Form, den Status der Eltern herauszufinden.

Parlez-vous français?

In der zweiten Klasse der Volksschule begannen wir mit dem Unterricht in Französisch. Frankreich hätte gern die Saarländer zu Franzosen gemacht, um den Anspruch auf das Saarland und die Saarkohle besser durchsetzen zu können. Auch deshalb lernten wir so früh die Fremdsprache und waren damit den meisten Ländern der Bundesrepublik fünfzig Jahre voraus.

Keine Französisch-Lehrbücher für die Grundschule

Für den Französisch-Unterricht in der Grundschule gab es keine Lehrbücher, genau wie für die anderen Fächer wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Lernerfolg hing im Wesentlichen von den Kenntnissen und Fähigkeiten der Lehrer ab, ob sie zum Beispiel schon vor dem Krieg im Schuldienst waren oder erst nach dem Krieg ausgebildet wurden, wie gut sie Aussprache und Grammatik beherrschten und die Fremdsprache altersgerecht vermitteln konnten. Auf jeden Fall mussten unsere Kenntnisse in der vierten Klasse so weit fortgeschritten sein, dass wir in der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium ein kleines Diktat in Französisch schreiben und einfache Sätze vom Deutschen ins Französische übersetzen konnten.

Pflichtfach Französisch im Gymnasium

Im Gymnasium, mit Französisch für alle ab der Sexta (fünfte Klasse), baute man auf die Grundlagen aus der Volksschule auf. Auf die Aussprache wurde nun größerer Wert gelegt, um die individuell unterschiedlichen Fertigkeiten aus der Volksschule auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Dem Bildungsideal der Zeit entsprechend war der Sprachunterricht im Gymnasium mehr auf die Literatur als auf die Alltagssprache fokussiert, in Französisch wie auch in Englisch. Natürlich mussten zuerst die Grund lagen der Fremdsprachen erworben werden, Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Rechtschreibung und alles, was sonst noch dazugehört.

Leider kam die Umgangssprache viel zu kurz. Nach zwölf Jahren Französischunterricht, die Volksschule mitgerechnet, waren wir kaum in der Lage, in „freier Wild bahn“ ein amtliches Formular auszufüllen oder ein Gespräch in der fremden Sprache zu führen, ganz zu schweigen von einem Vortrag oder einer Diskussion später als Wissenschaftler. Das war nicht die Schuld der Lehrer, sondern lag am Bildungsziel, das vom Kultusministerium vorgegeben war. Daran waren die Lehrer gebunden, ob sie das sinnvoll fanden oder nicht. In einem Land mit Zentralabitur und schriftlicher Abiturprüfung in Französisch für alle Schüler ging es wahrscheinlich nicht anders.

Bei der Abiturklausur wurde eine Übersetzung eines französischen Textes ins Deutsche (version) und eine Übersetzung eines deutschen Textes ins Französische (thème) verlangt, selbstverständlich ohne Benutzung eines Wörterbuchs. Im Unterricht wurden die Klassiker ausführlich behandelt, zum Beispiel das Versdrama Andromaque von Jean Racine. Die Schüler sollten auch die Lebensdaten der Autoren kennen. „Quand Racine a-t-il vécu?“, diese Frage stellte unser Französischlehrer Morguet öfter in der Zeit, als wir das Stück durchnahmen, wenn noch etwas Zeit bis zum Ende der Unterrichtsstunde übrig geblieben war.

Zwanzig-Dollar-Wörter

In Englisch ist der Satzbau etwas leichter als in Französisch. Die Grammatik ist einfacher, und man kann öfter bei Satzkonstruktionen vom Deutschen auf das Englische schließen. Dazu hat der, der Französisch gelernt hat, den Vorteil, dass es im Englischen viele Wörter französischen Ursprungs gibt. Wilhelm der Eroberer hat bis heute seine sprachlichen Spuren hinterlassen. Die Wörter werden in der englischen Fassung nur etwas anders ausgesprochen. Diesen Trick habe ich in der ersten Zeit in Kanada öfter angewendet, wenn ich das englische Wort nicht wusste. Einmal fragte mich ein Teilnehmer im Skikurs, in dem ich als Skilehrer tätig war: „My god, where did you learn those twenty-dollar words?” (Mein Gott, wo hast du diese 20-Dollar-Wörter gelernt?).

Alkoholverbot für Bergleute

Ich habe sehr früh gelernt, dass der Bergmann auf Französisch mineur heißt, von mine, Bergwerk oder Grube. In allen Wirtschaften auf der anderen Seite der Grenze hing ein Aushang mit der Überschrift „Loi pour la protection des mineurs“, also Gesetz zum Schutz der Bergleute. Darin standen Regelungen für den Alkoholausschank in Gaststätten. Ich fand es gerechtfertigt, dass die Bergleute, bei der Schwere des Berufs und der großen Bedeutung für die Volkswirtschaft, vor den Gefahren des Alkoholkonsums besonders geschützt werden mussten. Dass die Vorschriften in allen Gaststätten aushingen, damit sie jeder lesen und nachprüfen konnte, war auch nachvollziehbar.

Erst nach meiner Pensionierung, im Französisch-Kurs für Wiedereinsteiger in der Volkshochschule, habe ich gelernt, dass mineur nicht nur Bergmann, sondern auch Minder jähriger bedeutet. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte ich eine viel zu hohe Meinung von der besonderen Fürsorge des französischen Staates für die Gesundheit der Bergleute.

L’amitié franco-allemande

Vor kurzem war der fünfzigste Jahrestag der Unterzeichnung des Élyseé-Vertrages am 22. Januar 1963. Der Deutsche Bundestag, das französische Parlament, die deutsche und die französische Regierung einschließlich des Präsidenten haben das Jubiläum zusammen in Berlin gefeiert, begleitet von ausführlicher Berichterstattung in allen Medien. Mit dem Vertrag wurde ein neues Kapitel der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland aufgeschlagen. Nach drei Kriegen, jeder schlimmer als der vorige, wollten de Gaulle und Adenauer die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf eine neue Grundlage stellen. Das Ziel war, alte Vorurteile und Feindschaften endgültig in Verständnis und Achtung für die andere Nation umzuwandeln und damit eine kriegerische Auseinandersetzung für alle Zeiten undenkbar zu machen. Nach einem halben Jahrhundert kann man feststellen, dass das Vorhaben in einem Maß gelungen ist, das sich die beiden Staatsmänner, die beide zwei Weltkriege erlebt hatten, wahrscheinlich selbst nicht haben vor stellen können.

De Gaulle war gegen den Beitritt der Briten zur Europäischen Gemeinschaft, aber die anderen Mitglieder, auch Deutschland, setzten sich durch und nahmen das Vereinigte Königreich auf. De Gaulle hat nach der Vertragsunterzeichnung dem deutschen Außenminister Gerhard Schröder (CDU), der als britenfreundlich galt, die in Frankreich bei solchen Gelegenheiten übliche Umarmung verweigert. Gerhard Schröder und seine Familie wohnten übrigens ganz in der Nähe von uns auf dem Heiderhof. Der Brexit, der Aus tritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Jahr 2020, scheint de Gaulle im Nachhinein Recht zu geben.

Wissenschaft und Kunst

Nach der Gründung des Saarlandes hatte sich die Regierung von Ministerpräsident Johannes Hoffmann alle Mühe gegeben, auf ihr kleines Land international aufmerksam zu machen. Bedeutenden Anteil an der Kampagne hatte die großzügige Förderung von Wissenschaft, Kunst und Sport. Ich halte es durchaus für möglich, dass Johannes Hoffmann und seine Christliche Volkspartei (CVP) mit dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit die vollständige Eingliederung nach Frankreich und damit das auf lange Sicht unvermeidliche Verschwinden der saarländischen Identität verhindern wollten. Die politischen Verhältnisse waren nicht so, dass man das hätte laut öffentlich sagen können, schließlich war Frankreich immer noch Schutzmacht und die Europäische Union in unvorstellbar weiter Ferne.

Die Universität des Saarlandes wurde gegründet, am Anfang mit vielen Professoren aus Frankreich, insbesondere von der Universität Nancy, dazu die Hochschule für Musik und Kunst, an der einige renommierte Musiker und Künstler lehrten. Die Bedingungen an den saarländischen Hochschulen müssen ganz gut gewesen sein, sonst wären die inter nationalen Kapazitäten aus Wissenschaft und Kunst nicht ins Saarland gekommen. So weit ich weiß, ist heute die Universität des Saarlandes die einzige deutsche Universität mit Hinweisschildern in Deutsch und Französisch. Französische Studenten können in einigen Fächern ein oder mehrere Jahre an der Uni in Saarbrücken studieren, mit voller Anerkennung ihrer Studienleistungen für den Abschluss in Frankreich.

In Saarbrücken gab es drei professionelle Sinfonieorchester, das Rundfunkorchester, das Saarländische Kammerorchester und das Orchester des Stadttheaters, heute Staatstheater, das auch Opern, Operetten und Balletabende musikalisch begleitete. Der Rundfunk hatte ein eigenes Tanzorchester und die Landespolizei ein großes Blasorchester. Wahrscheinlich wären ohne besondere Unterstützung der Landesregierung diese Orchester nicht zu unterhalten gewesen. Das Saarland hatte ein gutes Steueraufkommen aufgrund der damals noch florierenden Montanindustrie. Als nach dem Anschluss an die Bundesrepublik Kohle und Stahl eine immer geringere Rolle spielten und die Steuereinnahmen zurückgingen, wurden zwei der Klangkörper vollständig aufgelöst und die anderen verkleinert.

Sportförderung

Der Sport war ein weiteres Feld für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Saarland hatte an den Olympischen Spielen in Helsinki 1952 mit einer eigenen Delegation teilgenommen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte sie sechs Mitglieder, drei Offizielle, eine Kanutin, eine Fechterin und einen Ruderer. Der Ruderer Günter Schütt wurde später Leiter des Sportamtes der Stadt Saarbrücken, deshalb ist mir sein Name in Erinnerung geblieben. Die saarländische Fußballauswahl nahm an den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 1954 teil, sie schied erwartungsgemäß früh aus. Der Trainer war übrigens Helmut Schön, der später Nachfolger von Sepp Herberger als Bundestrainer wurde.

Der Schulsport als eine wichtige Grundlage für den Leistungssport im Erwachsenenalter wurde intensiv gefördert. Einmal in der Woche fuhr ich nachmittags zur neu erbauten Landessportschule nahe der Universität zum Training für Geräte- und Trampolinturnen. Das Trampolin als Sportgerät war erst wenige Jahre vorher in den USA entwickelt worden. In den Schulferien fanden in der Sportschule und in anderen Sportstätten ein- oder zweiwöchige Lehrgänge statt, zu denen die Schüler an Gymnasien von ihren Sportlehrern nominiert wurden. Ich habe an Ferienlehrgängen für Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen, Wasserspringen und Trampolinturnen teilgenommen. Obwohl diese Förderung schon langsam auslief, als ich alt genug dafür wurde, habe ich davon sehr viel profitiert, so wohl für die guten Sportnoten in der Schule und die sportlichen Leistungen im Güdinger Turnverein als auch für mein späteres Sportstudium. Einige der Lehrgangsteilnehmer habe ich im Studium wiedergetroffen.

Nach dem Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik wurden von der Regierung des Saarlands andere Prioritäten gesetzt. Mit dem allmählichen Niedergang des Kohlebergbaus, der eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Industrie und der damit verbundenen Verringerung des Steueraufkommens wurde die großzügige Förderung des Schulsports nach und nach zurückgefahren. Der freiwillige Sportunterricht in der Sportschule und auch die Ferienlehrgänge fanden nicht mehr statt.

Ähnlichkeiten mit der DDR

Die Förderung von Kunst, Kultur und Sport im Saarland erinnert aus dem zeitlichen Abstand sehr an die Bemühungen der Deutschen Demokratischen Republik, durch besondere Leistungen auf diesen Gebieten mit der Bundesrepublik gleichzuziehen oder sie möglichst zu übertreffen. „Weltniveau“ nannten das die DDR-Politiker. Sie wollten damit die Überlegenheit des real existierenden Sozialismus über den Kapitalismus auch im kulturellen und sportlichen Bereich nachweisen. In der bildenden Kunst stand der internationalen Anerkennung das kleinbürgerliche Kunstverständnis der politischen Elite im Wege. Bei klassischer Musik, Theater und Oper war man unbestritten auf der gleichen Ebene wie die Bundesrepublik, wenn auch wegen der Reisebeschränkungen nicht alle Künstler ihr Können im Westen zeigen durften. Autoren hatten es schwerer, insbesondere wenn sie etwas schrieben, was nicht der Linie der Partei oder dem Verständnis der SED-Bürokraten entsprach.

Die sportlichen Leistungen der DDR-Athleten waren ohne Zweifel auf Weltniveau, das kann man den Ergebnislisten der bedeutenden Wettkämpfe entnehmen. Bis vor kurzem haben wir in unserer westlichen Arroganz geglaubt, dass vor allem die „unterstützenden medizinischen Maßnahmen“, also systematisches, vom Staat verlangtes Doping, ausschlaggebend für die sportlichen Erfolge der DDR waren. Jetzt erfahren wir, dass auch in der Bundesrepublik mehr gedopt wurde, als wir bisher wussten. Es ist richtig, dass kaum Druck auf die Athleten im Westen ausgeübt wurde, das Doping auch nicht flächendeckend war. Die Behandlung der Sportler mit unerlaubten Mitteln war aber viel umfang reicher als bisher bekannt. Es geschah mit Förderung oder zumindest Duldung durch die Trainer, mit Wissen mancher Sportverbände, mit aktiver Unterstützung durch die betreuenden Ärzte und sogar Förderungsmaßnahmen für Wissenschaftler an staatlichen Forschungsinstituten wie dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Es war sehr einfach, auf die bösen Kommunisten zu zeigen und die Verzerrung des sportlichen Wettbewerbs durch illegale Aktivitäten zu beklagen. Das eigene Fehlverhalten wurde überdeckt, von der Missachtung der sportlichen Ethik und den Regeln der Fairness, ganz zu schweigen von den Verbrechen gegen die Gesundheit der Athleten.

Saarfranzosen

Um ihn zum Kriegseintritt zu bewegen, war dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson im ersten Weltkrieg weisgemacht worden: „An der Saar warten 100 000 Saarfranzosen auf ihre Befreiung.“ Viele Saarländer in meiner Altersgruppe sind nicht besonders geschmeichelt, wenn man sie „Saarfranzosen“ nennt. Auch von gebildeten Mitbürgern hier in Bonn habe ich das Wort gehört, wenn sie erfuhren, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Sie sind dann etwas erstaunt, wenn ältere Saarländer – dazu gehöre ich mittlerweile auch, es ist nicht länger zu verbergen – das eigentlich als Kompliment gemeinte Wort keineswegs mit Savoir-vivre, Weltoffenheit und Völkerfreundschaft verbinden, sondern eher mit etwas weniger freundlichen Erinnerungen an die enge Nachbarschaft mit Frank reich.

Mit „Saarfranzosen“ wurden nämlich bis zur Volksbefragung 1955 die Einwohner des Saarlands bezeichnet, oder besser diffamiert, die als Befürworter des Status quo galten, also des unabhängigen Saarlands im französischen Wirtschaftsraum und damit des defacto-Anschlusses an Frankreich. Sie hatten sicher ihre guten Gründe da für, etwa die Erinnerungen an das Dritte Reich mit allen seinen bösen Folgen, oder ein persönliches oder familiäres Schicksal, für das sie Deutschland verantwortlich machten.

Für die jüngere Generation ist heute ein „Saarfranzose“ ein frankophiler Einwohner des Saarlands, der die französische Sprache gut beherrscht und gerne ins Nachbarland fährt. Der eine oder andere besitzt sogar ein Wochenendhäuschen an einem der lothringischen Weiher. Deshalb wird das Saarland als das „französischste aller Bundesländer“ angesehen. So ändern sich die Zeiten und mit ihnen die Bedeutung von Wörtern.

Die Volksbefragung 1955

Im Jahr 1955 waren alle wahlberechtigten Saarländer aufgerufen, über das Saarstatut ab zu stimmen. Bei dieser Abstimmung, anders als beim Referendum von 1935, ging es nicht um den Anschluss an Frankreich oder Deutschland, sondern darum, welchen Status das Saarland in Zukunft haben sollte. Adenauer hatte 1954 mit dem französischen Ministerpräsidenten Mendès France das Saarstatut ausgehandelt. Das Saarland sollte ein supranationales europäisches Territorium werden, eine Art Modell und Vorreiter für ein vereinigtes Europa, vorläufig unter Beibehaltung der Wirtschaftsunion mit Frankreich. Der Waren- und der Personenverkehr an den Zollgrenzen zur Bundesrepublik Deutschland und zu Luxemburg wurden wie bisher durch französische Beamte kontrolliert.

Abbildung 1-5

Ersttagsbrief zur Volksbefragung am 23. Oktober 1955. Die Briefmarken wurden von der saarländischen Post- und Telegrafenverwaltung herausgegeben, mit einem zusätzlichen Aufdruck zum Anlass der Ausgabe.

Die Abbildung 1-5 zeigt den Ersttagsbrief anlässlich der Volksbefragung am 23. Oktober 1955. Die Briefmarken der saarländischen Post- und Telegrafenverwaltung hatten einen zusätzlichen Aufdruck, der an das Ereignis erinnerte.

Zettelwerbung

Die Befürworter des Saarstatuts glaubten sich im Vorteil für den Ausgang der Volksbefragung. Der Innenminister Hector mit der Befehlsgewalt über die Polizei war französischer Staatsbürger. In der Anfangszeit des Abstimmungskampfes war es vorgekommen, dass Diskussionsredner in Veranstaltungen, die eine von der Linie der Regierung ab weichende Meinung äußerten, von Polizisten in vorauseilendem Gehorsam aus dem Saal gewiesen oder sogar verprügelt wurden. Es wurde sogar von Auftragsmorden an politischen Gegnern gemunkelt.

Der Großteil der Presse und der Rundfunk waren regierungsfreundlich, zumindest nach außen, ebenso die wichtigen Arbeitgeber, darunter die staatliche Bergbaugesellschaft. Einige Monate vor der Volksbefragung wurden auch Deutschland-freundliche Parteien zugelassen, die für ein Nein zum Saarstatut warben. Diese Parteien, lose zusammengeschlossen im „Heimatbund“, waren Ableger der großen bundesdeutschen Parteien CDU, SPD und FDP. Zwei kleinere Parteien riefen ebenfalls zum Nein auf.

Die Heimatbund-Parteien hatten nur ein paar Monate Zeit und ließen sich deshalb einen subversiven Trick einfallen, um noch die Meinungsführerschaft und damit die Abstimmung zu gewinnen. Es wurden gummierte Etikettenbögen gedruckt, mit Parolen („Nein zum Saarstatut“), witzigen Texten und Karikaturen mit einprägsamen Versen. Die einzelnen Etiketten waren in Briefmarken- bis Handteller-Größe. Die Bögen konnte jeder in den Büros der Parteien abholen. Die Etiketten wurden entlang der Perforation von den Bögen abgetrennt, angefeuchtet und auf Schultaschen, Häuserwände, Litfaßsäulen, Laternenmasten, Verkehrsschilder, in Zug, Bus und Straßenbahn geklebt, also praktisch überall hin.

Zuerst übernahmen erwachsene Parteimitglieder und Sympathisanten die Verteilung. Bald kamen auch wir Schüler darauf, dass es ein großer Spaß war, diese Etiketten an zukleben. Man tat etwas, was eigentlich verboten war, streng genommen war es Sachbeschädigung. Der stellvertretende Leiter unserer Schule – es war kein Geheimnis, dass er pro-französisch war – stand morgens an der Eingangspforte zu unseren Klassenräumen im Ludwigsgymnasium und kassierte alle Etiketten, wenn er ihrer habhaft werden konnte, mit der lapidaren Begründung „Da von verstehst du nichts, dafür bist du zu jung“. Älteren Schülern gegen über wurde der Einzug der Zettel mit der Störung des Schulfriedens begründet. Die Klebezettel auf Schultaschen oder Kleidung mussten entfernt werden.

Man konnte sicher sein, dass die Eltern das illegale Etikettenkleben zumindest tolerierten und, sollte man erwischt werden, nicht mit zusätzlichen Strafen belegen würden. Das war doch sehr unwahrscheinlich in einer Familie, in der die Mutter dem Sohn beibrachte, den Text von „Deutsch ist die Saar“ auf die Melodie des Bergmannsliedes „Glückauf, der Steiger kommt“ zu singen.

Der Dicke muss weg

Der Vers unter einer Karikatur ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil er sehr gut zur politischen Situation von damals passte: „Joho, der falsche Bergmannssohn, verkauft den Warndt um Judaslohn“ (Abb. 1-6). Joho, kurz für Johannes Hoffmann, war Ministerpräsident des Saarlandes, wohlbeleibt („Der Dicke muss weg“, so eine andere Parole) und tatsächlich Sohn eines Bergmanns. Der Warndt, ein großes Waldgebiet im Süd westen des Landes, gehört zum saarländischen Kohlengebiet und grenzt unmittelbar an das lothringische Kohlenrevier um Forbach und Stiring-Wendel.

Das rohstoffarme Frankreich war auf die Steinkohle von der Saar angewiesen, um seine Umwandlung vom Agrarland zum Industriestaat weiter voranzubringen. Die vielen

Abbildung 1-6

Zwei Klebezettel, die sich gegen den Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann richteten.

Atomkraftwerke, die heute in Frank reich elektrische Energie erzeugen, gab es damals noch nicht. Nach der Volksbefragung wurde bekannt, dass von Frankreich aus Stollen in den Warndt getrieben worden waren, um Kohle unter saarländischem Territorium abzubauen und auf französischer Seite zu Tage zu fördern. Die Verantwortlichen in der Politik, die Bergwerksverwaltung und auch die Bergleute in den Gruben im Warndt wussten das wahrscheinlich.

Die Christliche Volkspartei von Johannes Hoffmann löste sich bald nach der Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik auf. Joho wurde Mitglied in der CDU, war aber nicht mehr politisch tätig und lebte zurückgezogen bis an sein Lebensende. Im Jahr nach dem Anschluss fanden im Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken die Süddeutschen Meisterschaften in der Leichtathletik statt. Als vor dem Endlauf auf der 400m-Hürden-Strecke ein Teilnehmer namens Helmut Joho angekündigt wurde, brach große Heiterkeit im Stadion aus.

Adenauer: Ja zum Saarstatut

Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte im Abstimmungskampf eine etwas zwiespältige Rolle gespielt. Auf den Plakaten der Frankreich-freundlichen Parteien, die sich für das Saarstatut stark machten, empfahl er den Saarländern, mit Ja zum Saarstatut zu stimmen. Das haben ihm viele Saarländer noch lange übelgenommen, so auch mein Vater. Der saarländische Ableger der Bundes-CDU, die CDU-Saar, rief aber zum Nein gegen das Saarstatut auf, mit finanzieller Unterstützung durch das gesamtdeutsche Ministerium und die Mutterpartei.

Adenauers Aufruf zum Ja passt ganz gut zum Bild des schlauen Fuchses, der sich das gute Verhältnis zu Frankreich im Hinblick auf viel wichtigere Vorhaben nicht verderben lassen wollte. Das war zum Beispiel der Elysée-Vertrag von 1963 mit Präsident Charles de Gaulle oder die römischen Verträge zu den europäischen Gemeinschaften, also die Vorläufer der Europäischen Union. Adenauer muss aber genau gewusst haben, woher das Geld für die Werbung der deutschfreundlichen Parteien stammte, einschließlich der Klebezettel. Er hatte vermutlich Vertrauen in das politische Bewusstsein oder die wirtschaftliche Vernunft der Saarländer, dass die Abstimmung anders ausgehen würde als er öffentlich empfohlen hatte.

Bundesland Saarland 1957

Nachdem die Saarländer in der Volksbefragung am 23. Oktober 1955 das Saarstatut mit Zweidrittel-Mehrheit abgelehnt hatten, war der Weg frei für neue Verhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland über die Zukunft des Landes. Das Ergebnis war der Luxemburger Vertrag von 1956, auch „Saarvertrag“ genannt. Darin wurde vereinbart, dass das Saarland 1957 der Bundesrepublik Deutschland als neues Bundesland beitreten sollte („kleine Wiedervereinigung“). Nach Zustimmung des saarländischen Landtags zum Vertragsentwurf war der Weg frei für die Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland in zwei Schritten, zuerst der politische Anschluss, später die wirtschaftliche Loslösung vom französischen Wirtschaftsraum mit Einführung der D-Mark.

Abbildung 1-7

Ersttagsbrief zur Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik. Die Briefmarken wurden von der Deutschen Bundespost herausgegeben, für eine Übergangszeit mit dem Zusatz Saarland.

Das neue Landeswappen war aus den Wappen der Regionen zusammengesetzt, aus denen ganz oder teilweise das Saarland entstanden war. Das sind die Grafschaft Nassau-Saarbrücken, das Erzbistum Trier, das Herzogtum Lothringen und das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Wie man auf dem Ersttagsbrief (Abb. 1-7) sehen kann, wurden zum 1. Januar 1957 die Briefmarken der saarländischen Post- und Telegrafenverwaltung gegen Briefmarken mit dem Aufdruck „Deutsche Bundespost Saarland“ ausgetauscht, ähnlich wie bei den Berliner Briefmarken. Der Zusatz „Saarland“ entfiel nach dem wirtschaftlichen Anschluss an die Bundesrepublik im Jahr 1959.

Vorzeitiger wirtschaftlicher Anschluss

Laut Saarvertrag sollte das Saarland noch bis Anfang 1960 „Zollanschlussgebiet“ bleiben. Der französische Franc blieb Zahlungsmittel, die Grenzen wurden weiter von französischen Zöllnern kontrolliert. Frank reich brauchte die saarländische Steinkohle zu günstigen Bedingungen. Die Kohle wurde unter anderem mit landwirtschaftlichen Produkten bezahlt. Alkoholische Getränke wurden in größeren Flaschen und preiswerter verkauft als in der restlichen Bundesrepublik. Leider hatte der Export der Saarkohle und die resultierende Subventionierung des Kohlebergbaus aus politischen Gründen den Nachteil, dass die notwendige Umstrukturierung der Wirtschaft weg von der Montanindustrie viel zu spät ein geleitet wurde.

Um die schweren politischen und wirtschaftlichen Probleme in Frankreich zu lösen, vor allem die häufigen Regierungswechsel und die finanziellen Belastungen durch die zum Teil noch andauernden Kolonialkriege, etwa in Algerien, wurde die Fünfte Republik aus gerufen, mit Charles de Gaulle als ihr erster Präsident. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in Frankreich wurde der „Tag X“ für die Einführung der D-Mark und den wirtschaftlichen Anschluss des Saarlands an die Bundesrepublik auf den 6. Juli 1959 vor verlegt.

Kurzschuljahr

Nach der Eingliederung fehlten einige Lehrer an unserer Schule, wie auch an anderen Schulen im Saarland. Die Regierung hatte den Lehrern, die nicht als Beamte in den Dienst des Bundeslandes treten wollten, eine sehr großzügige Pensionierungsregelung zugestanden. Wer wollte, konnte vorzeitig in den Ruhestand gehen, so unser Französischlehrer Finger, der französischer Staatsbürger war, oder unser frankophiler Geschichtslehrer, der die Gelegenheit wahrnahm, seinen Wohnsitz ans Mittelmeer zu verlegen.

Die einschneidende Veränderung für uns Schüler war die Umstellung des Schuljahres. Bisher ging das Schuljahr wie in Frank reich vom Ende der Sommerferien bis zum Anfang der Sommerferien des nächsten Jahres. In der Bundesrepublik endete das Schuljahr mit Beginn der Osterferien. Also beschloss die Landesregierung des Saarlandes, die Regelung der an deren Bundesländer zu übernehmen. Die Lösung war ein Kurzschuljahr vom Ende der Sommerferien bis zum Anfang der Osterferien. Die Lehrer hatten weniger Zeit für den Unterrichtsstoff, denn inhaltlich gekürzt werden sollte nichts. In den siebziger Jahren beschloss die Kultusministerkonferenz, das Ende des Schuljahrs auf den Anfang der Sommerferien zu legen, wie in allen europäischen Ländern. Zurück in die Zukunft, wer hätte das ein paar Jahre zuvor gedacht.

Amtshilfe aus Rheinland-Pfalz

Ich stand am 1. Januar 1957 am Straßenrand, als Bundeskanzler Adenauer in seinem Mercedes 300 vom Sonderzug im Hauptbahnhof Saarbrücken zur Feierstunde fuhr. Mit diesem offiziellen Akt wurde das Saarland symbolisch unter die Fittiche des Bundesadlers genommen. Für die Hundertschaft der Polizei, die als Ehreneskorte abgestellt war, mussten die bundeseinheitlich grünen Uniformen von den Pfälzer Kollegen ausgeliehen werden. Die saarländische Polizei trug zu diesem Termin noch blaue Uniformen wie die französischen Polizisten. Unter starker Vergrößerung kann man das Landeswappen von Rheinland-Pfalz auf den Fotos von der Eskorte erkennen.

Vor ein paar Jahren soll es wieder vorgekommen sein, dass die Kollegen aus Rheinland-Pfalz der saarländischen Polizei aushelfen mussten. Bei einem Staatsbesuch waren die Motorräder für die protokollarisch vorgeschriebene Eskorte noch nicht in den neuen bundeseinheitlichen Farben verfügbar. Die Fahrzeuge wurden dann samt Fahrern von den Nachbarn ausgeliehen.

Der letzte Neinsager

Wie immer bei solchen Umbrüchen war die wirtschaftliche Eingliederung und die Einführung der D-Mark mit kleinen Gaunereien verbunden. So wurde bei der Festsetzung der neuen Verkaufspreise manchmal ein Franc (alte Francs) gleich einem Pfennig gesetzt, was dem tatsächlichen Umtauschwert nicht entsprach. Das führte zu überhöhten Preisen für Kleidung, Schuhe oder anderen Waren. Der Einzelhandel jenseits der Landesgrenze in Zweibrücken machte noch einige Zeit so gute Geschäfte wie in der Schmuggelzeit, jetzt aber ohne die Behinderung durch französische Zöllner. Zum Leidwesen einiger Saarländer wurden die staatlichen Sozialleistungen, die sich am französischen Vorbild orientiert hatten, dem niedrigeren Niveau der Bundesrepublik angepasst, etwa beim Kindergeld.

Die negativen Auswirkungen führten dazu, dass bald niemand mehr mit Nein zum Saarstatut gestimmt haben wollte. Es wurde im Scherz die Aufstellung eines Denkmals für den letzten Neinsager vorgeschlagen. Es gibt immer noch Saarländer, manche jünger als ich, die die Entscheidung von damals für falsch halten, mit Hinweis darauf, wie gut es doch heute einem kleinem Land wie Luxemburg ginge. Dem könnte man zustimmen, wenn das Saarland mit dem Saarstatut tatsächlich zur Keimzelle eines „Europas der Regionen“ mit einer gemeinsamen Regierung und Auflösung der bisherigen Nationalstaaten geworden wäre.

Aber Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, so eine Anmerkung von Mark Twain. Die gemeinsame europäische Währung wurde nur zum Teil verwirklicht, mit erheblichen Reibungsflächen und Problemen. Durch die Erweiterung der Europäischen Union sind die Gegensätze aufgrund der nationalen Interessen noch größer geworden. Das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU wird dieses Problem nicht beseitigen. Dass der Wohlstand Luxemburgs auch auf der „Steueroptimierung“ zu Lasten der ehrlichen Steuerzahler in Deutschland und anderen Ländern beruht, wird gern übersehen.

Essen und Trinken

Vielleicht war zum Termin der politischen Eingliederung 1957 das neue Landeswappen auf den Uniformen nicht rechtzeitig fertig geworden, so wie alles im Saarland etwas länger dauern kann als anderswo. Warum? „Hauptsach, mir han gudd gess, geschafft hammer dann schnell“. Ob wegen der Bemühungen Frankreichs, die Saarländer zu Franzosen zu machen, den Zeiten unter französischer Herrschaft oder allein wegen der räumlichen Nachbarschaft: Die Saarländer haben ein besonderes Verhältnis zur französischen Lebensart, vor allem zum guten Essen und Trinken. Es wird den Saarländern nachgesagt, dass sie die Qualität einer Mahlzeit in drei Klassen einteilen, mit den folgenden Worten: 1. „Das war ganz gudd.“ 2. „Ma kunnt’s esse.“ 3. „Das war emol was anneres.“ Letzeres bedeutet entweder praktisch ungenießbar oder völlig außerhalb der kulinarischen Präferenzen des Kommentators.

Den Saarländern eilt nicht ganz ohne Grund das Vorurteil voraus, eine weniger ernste Lebensauffassung zu besitzen. Das gleiche gilt für die linksrheinischen Rheinländer, die für einige Zeit in einem französisches Département lebten, wenn das auch schon länger zurückliegt. Die Einwohner beider Regionen werden deshalb von vielen deutschen Mitbürgern als fröhliche Hallodris angesehen, die lieber Feste feiern als feste arbeiten. Auf der anderen Seite haben die Einwohner von Elsass und Ostlothringen in Frank reich den Ruf, viele typisch deutsche Eigenschaften zu besitzen, wie Fleiß und Pünktlichkeit.

Brotkuchen

Meine Urgroßmutter hatte einen gemauerten Backofen in ihrem Haus, ich habe ihn selbst noch gesehen, der mit Holz geheizt wurde. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass einmal in der Woche für die große Familie runde Sauerteig-Brote gebacken wurden, mit Mehl aus dem eigenen Getreide. Vor oder nach den Broten wurde ein oder mehrere „Brotkuchen“ in den Ofen geschoben, vielleicht als Temperaturanzeige für das Brotbacken oder aus übriggebliebenem Teig, der nicht mehr für einen großen Laib reichte. Dieser salzige Kuchen hat große Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Quiche Lorraine, bevor sie von der Haute Cuisine und ihren Küchenchefs veredelt wurde. Der andere nahe Verwandte ist der elsässische Flammkuchen, was bei der räumlichen Nachbarschaft der drei Regionen verständlich ist.

Auf dem dünnen Boden aus Brotteig wurde verteilt, was in einem Haushalt vorhanden war, der sich weitgehend selbst versorgte: Zwiebeln und durchwachsener geräucherter Speck, im Saarland Dörrfleisch genannt, in kleinen Würfeln, manchmal vorher blanchiert. Der Boden mit der Speck-Zwiebel-Füllung wird mit einer Mischung aus Sahne und Eiern übergossen. Beim Flammkuchen nimmt man weniger Eier als bei der Quiche, das ist eigentlich der größte Unterschied. Aber wie auch bei anderen regionalen Gerichten hat jede Hausfrau ihr eigenes Rezept: mal mehr, mal weniger Zwiebeln oder Speck, mal Schinken statt Speck, mehr oder weniger Eier, mal süßer Rahm, mal saure Sahne, mal Crème fraîche, mit oder ohne Blindbacken. Es muss auch nicht Brotteig sein, ein Hefe-, Quark- oder Mürbeteig passt genauso gut.

Der Brotkuchen wurde in unserer Familie meistens samstags als Mittagessen zusammen mit einer Gemüsesuppe gegessen: in der rechten Hand den Suppenlöffel, in der linken Hand ein Stück Kuchen. Im Sommer und Herbst kam anstatt des salzigen Speckkuchens ein süßer Obstkuchen auf den Tisch, mit Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfeln, Birnen oder Rharbarber. Diese spezielle Kombination, „Supp und Kuche“, war Tradition in unserer Familie und versetzte Besucher immer in Erstaunen, die so etwas nicht kannten. Ich kann nicht sagen, ob dieses Mittagessen heute noch in der Gegend üblich ist, denn die Lebens- und Essgewohnheiten haben sich sicher verändert, seitdem ich mein Elternhaus verlassen habe. Vielleicht war es auch eine familiäre Spezialität, die in anderen Familien unbekannt war.

Bei uns gibt es ab und zu Speckkuchen als Mittagessen, aber ohne Suppe. Für unseren Speckkuchen nehmen wir Hefeteig, Zwiebeln, Bauchspeck, Sahne und wenig Ei er, wie beim elsässischen Flammkuchen. Die Zwiebeln werden vorher in einer Pfanne gedünstet, denn allein durch das Backen werden sie nicht richtig gar. Die verfeinerte Versionen der Quiche Lorraine, etwa mit Blätterteig oder Käse, mögen wir nicht. Wir bevorzugen die Variante, wie sie meine Mutter und Großmutter zubereitet haben, mit nur kleineren Abweichungen.

Bettsächer

Im Frühjahr machte sich mein Großvater auf die Suche nach den frischen Löwenzahn-Blättern auf den Wiesen im Allmet hinter unserem Haus. Der Löwenzahn heißt im Saarland „Bettsächer“, die wörtliche Übersetzung seines volkstümlichen französischen Namens pisenlit. Beim Sammeln musste man gut aufpassen, denn neben dem echten Löwenzahn wuchs im Gras auch eine Pflanze, deren gezahnte Blätter denen des Löwenzahns ähnlich sahen. Auch im Gemüsegarten wurde manchmal Löwenzahn gezogen, der längere Triebe als der Löwenzahn in der Wiese ausbildete. Durch Abdecken, etwa mit einem Eimer über je der Pflanze, erwärmte sich der Boden unter dem Gefäß schneller, deshalb konnte der Kultur-Löwenzahn etwas früher gegessen werden als die Sprossen aus der Wiese. Aufgrund der Abdeckung waren die Blätter nicht grün, sondern eher weiß oder gelb.

Hier im Rheinland kennt man den Löwenzahn leider kaum. Die etwas bitteren Blätter werden deshalb nur sporadisch auf dem Markt und in den Gemüsegeschäften angeboten. Wilden Löwenzahn selbst zu suchen, wie das mein Großvater tat, ist nicht ohne Risiko. Man kann nicht ausschließen, dass heute auf den Wiesen aufgrund der intensiven organischen Düngung gesundheitsgefährdende Keime vorhanden sind. Denn schließlich wird der Löwenzahn-Salat roh gegessen. Wir kommen deshalb nur ab und zu in den Genuss dieses Leckerbissens, etwa wenn unser Gemüsehändler Löwenzahn im Sortiment hat, was ziemlich selten ist, oder wenn wir im Frühjahr zufällig ins Saarland oder nach Frank reich kommen.

Meerrettich

Auf den Wiesen hinter dem Haus wuchs auch Meerrettich, dessen Wurzeln im Herbst ausgegraben wurden. Der geriebene Meerrettich wurde meistens für eine Sauce verwendet, die zu gekochtem Rindfleisch gegessen wurde. Meine Großmutter und meine Mutter zerkleinerten sehr ungern die Meerrettichwurzel, weil sie bei dieser Arbeit immer heftig weinen mussten. Mein Großvater hat die Sauce so gern gegessen, dass er, der sich sonst von jeder Küchenarbeit fernhielt, das Reiben übernahm. Die Schüssel mit der Reibe wurde auf die breite Fensterbank vor dem Küchenfenster gestellt. Dort wehte der Wind die Aerosole mit den scharfen Senfölen des Meerrettichs gleich weg, ehe sie in die Nase beißen konnten.

Gefillde

Eine andere Spezialität auf dem Mittagstisch unserer Familie waren „Gefillde“, die Kurzbezeichnung für gefüllte Kartoffelknödel. Aus einem Knödelteig, entweder aus rohen Kartoffeln oder einer Mischung aus rohen und gekochten Kartoffeln, werden runde Klöße geformt. Anstatt mit gerösteten Brotwürfeln wie bei den Thüringer Klößen werden die saarländischen Knödel mit einer Mischung aus Hackfleisch, Zwiebeln, Kräutern und Gewürzen gefüllt. Nach dem Garen in leicht siedendem Wasser wurden die Knödel mit einer Specksauce auf den Tisch gebracht. Ich habe als Jugendlicher manchmal mit meinem Vater um die Wette gegessen, wer mehr Knödel schafft. Wenn Knödel übrigblieben, wurden sie am nächsten Tag für das Mittagessen in Stücke geschnitten und wie Bratkartoffeln in der Pfanne geröstet.

Kreative Köche haben die Gefüllten zu verfeinerten Versionen weiterentwickelt. Anstatt der Hackfleischmasse wird zum Beispiel Kalbsleberwurst als Füllung verwendet, auch eine Pilzfarce oder Schinkenmousse. Die super-de-luxe-Variante ist die Füllung mit französischer Gänseleberpastete. Anstatt der traditionellen Specksauce wie in unserer Familie kann auch eine andere Sauce die Knödel begleiten, etwa eine Sahnesauce mit Pilzen oder Kräutern.

Dibbelabbes

Ein bekanntes saarländisches Gericht ist der „Dibbelabbes“, ein großer dicker Pfannkuchen ähnlich dem Schweizer Rösti. Anders als bei der Schweizer Version besteht die Grundmasse aus geriebenen rohen Kartoffeln, mit gedünsteten Zwiebeln und einem Ei zur Bindung, manchmal auch mit Speckwürfeln. Wenn die Gartemperatur nicht feinfühlig gesteuert wird, ist der Pfannkuchen außen braun verbrannt und in der Mitte noch roh, kein besonderer Genuss. Deshalb steht der Dibbelabbes nicht auf unserem Speisezettel.