Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

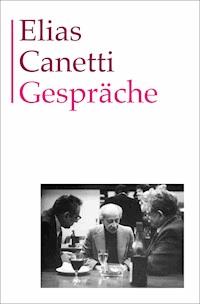

Die hier versammelten Unterhaltungen und Interviews Elias Canettis mit Dichtern, bildenden Künstlern, Theatermachern, Literaturwissenschaftlern und Journalisten, einschließlich des berühmten Gesprächs mit Theodor W. Adorno, führen Canettis unvergleichliche Direktheit vor Augen. Sie geben lebhafte Eindrücke zu seiner Biographie und seinem stets wachen Blick auf die Zeitgeschichte und lassen erahnen, wie er gewirkt haben muss, wenn er im Gespräch aus sich herausging.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Elias Canetti

Gespräche

Impressum

ISBN 978–3–446–25351–3

Text nach Band X der Canetti-Werkausgabe

© 2005, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München

Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de

Cover: Elias Canetti im Gespräch mit Rudolf Hartung und Jean Améry, Berlin 1974

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Inhaltsverzeichnis

Gespräche

Über das heutige Theater

Leergegessene Bonbonnieren. Das Reich der Schatten. Die akustische Maske

(Der Sonntag, Beilage des Wiener Tag, 18. April 1937. Teilabdruck in: Elias Canetti: Welt im Kopf. Graz/Wien 1962, S. 12-14)

Gespräch mit Theodor W. Adorno

(März 1962. Die gespaltene Zukunft. München 1972, S. 66-92)

Gespräch mit Horst Bienek

(London, Oktober 1965. Die gespaltene Zukunft. München 1972, S. 93-103)

Gespräch mit Heinz-Klaus Metzger

(Radio DRS II, Studio Zürich, 22. Dezember 1967; Erstdruck)

Gespräch mit Friedrich Witz

(Radio DRS II, Studio Zürich, 23. August 1968; Erstdruck)

Gespräch mit Hans Heinz Holz

über das Schauspiel ›Hochzeit‹

(Volksrecht. Wöchentliche Beilage ›Kulturspiegel‹, 13. November 1969)

Gespräch mit Rudolf Hartung

(Werner Koch [Hg.]: Selbstanzeige. Schriftsteller im Gespräch.

Frankfurt 1971, S. 27-38)

Gespräch mit Joachim Schickel

(März 1972. Die gespaltene Zukunft. München 1972, S. 104-131)

Gespräch mit Rupprecht Slavko Baur

(Zagreb, 15. Mai 1971. Literatur und Kritik VII, Heft 65, Juni 1972, S. 272-279)

Sind Tagebücher zeitgemäß?

Walter Höllerer im Gespräch mit Elias Canetti, Max Frisch, Lars Gustafsson, Uwe Johnson und Barbara König

(1972. Sinn und Form 6/1997, S. 776-790)

Gespräch mit Karl Diemer

im Atelier Alfred Hrdlickas

(Wien, August 1972. Canetti/Hrdlicka/Diemer, Galerie Valentien, Stuttgart 1973, S. 8-9)

Gespräch mit Manfred Durzak

Akustische Maske und Maskensprung – Materialien zu einer Theorie des Dramas

(Neue Deutsche Hefte, Nr. 3, 1975, S. 497-516; gekürzt auch in: Manfred Durzak [Hg.]: Interpretationen zu Elias Canetti. Stuttgart 1983)

Gespräch mit Gerald Stieg

(Das Gespräch hat am 7. Dezember 1979 in Canettis Zürcher Wohnung stattgefunden; die Tonbandtranskription wurde von Elias Canetti

brieflich verbessert und ergänzt. Erstpublikation in französischer Übersetzung in: Austriaca, Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche Nr. 11, 1980. Deutscher Erstdruck)

Gespräch mit Uwe Schweikert

»Mich brennt der Tod«

(Stuttgart, 22. Januar 1983. Programmheft für die Aufführung der ›Befristeten‹ im Staatstheater Stuttgart, 1983)

Aus Gesprächen mit Peter Laemmle

Über das heutige Theater

Leergegessene BonbonnierenDas Reich der SchattenDie akustische Maske

Der Sonntag: Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, klingt wohl etwas äußerlich. Aber Sie sind Dramatiker. Da darf das Publikum vielleicht erfahren, wie Sie sich zum heutigen Theater stellen?

Canetti: Ich möchte sagen, daß ich mich darum nicht kümmere, aber das wäre nur der angenehmere Teil der Wahrheit. Der Theaterbetrieb, wie er sich heute in den meisten europäischen Kulturstädten manifestiert, erfüllt mich mit tiefstem Abscheu. Es gibt kaum ein Gebiet des öffentlichen Lebens, das so hoffnungslos und häßlich zugleich wäre. Man weiß nicht recht, wozu die vielen pompösen Theatergebäude herumstehen. Sie muten wie riesige, leergegessene Bonbonnieren an; manchmal raschelt noch drin das Papier. Teils stehen sie wirklich leer; das ist wenigstens ehrlich. Teils aber sind sie usurpiert worden, von Sports- oder von Geschäftsleuten, was auf dasselbe herauskommt, denn beiden geht es um Kassenrekorde. Über die Geschäftsleute ist wenig zu sagen. Sie tun dasselbe, das sie überall tun: Sie grämen sich um ihr Geld langsam zu Tode. Allerdings treten sie in diesem besonderen Theaterfall mit dem Anspruch von Himmelsboten auf. Wären sie nicht – noch mehr Bonbonnieren stünden leer und ohne schokoladene Füllung da. Zu den Sportsleuten rechne ich die Regisseure. Sie überbieten einander in alten Füllungen. Sie stellen ihre Bonbons bald so, bald anders. Sie liefern dem Publikum »games«, daß das ganze Naschwerk tanzt. Und nun ermesse man erst, aus was für geistigen Potenzen das Publikum besteht. Seine Bildung reicht vom Fußball bis zum Börsenwitz. Es gähnt und klatscht durcheinander, ein häufig bezeugter Anblick. Mit besonderem Jubel begrüßt es Betten auf der Bühne. Badewannen sind ihm fast lieber. Diesem Publikum gilt es zu schmeicheln. Mit gelinden Mitteln: Aufregungen sind unerwünscht, sie könnten den Herzen schaden.

So wird in diesem Betrieb gerade das peinlich vermieden, was die eigentliche Absicht des Dichters zu sein hätte: die Erschütterung. Für den Dramatiker, der sein Metier ernst nimmt, ist hier kein Platz. Er hat sich jede Konzession zu versagen, die ihn diesen, den falschen Mächten, annähern könnte. Sein Beruf fängt damit an, daß er sich gegen das Theater stellt, wie es heute ist und wie es bleiben darf.

DerSonntag: Viele und nicht die verschlafensten Köpfe sind der Meinung, daß das Theater im Film aufgehe. Gibt es überhaupt noch eine klare Grenze zwischen Theater und Film? Oder wäre es wünschenswert, sie wieder zu ziehen?

Canetti: Ich glaube, sie ist nie ernsthaft genug gezogen worden. Der Film ist wild und ohne alle ersichtliche Regel ins Kraut geschossen. Er hat manche schwächeren Gewächse überwuchert. Seine Praktikanten haben wenig über sein eigentliches Wesen nachgedacht; es blieb ihnen keine Zeit dazu. Sie waren ja auf Entdeckung in einem Gebiete aus, das sie völlig neu dünkte. Außerdem eroberten sie die Welt. – Eine ernstzunehmende Theorie des Films gibt es meines Wissens bis heute nicht.

Nun, so durchaus neu ist das Reich des Films in der Geschichte der Menschheit nicht. Es ist das alte Reich der Schatten, das hier, mitten in unserer modernen technischen Zivilisation, wieder erwacht. Entsinnen Sie sich noch des Hades, der griechischen Unterwelt, wo die Toten als dunkle Schatten, schweigend und körperlos, ihr Dasein weiterführen? Er ist die Vorahnung dessen, was wir heute in tausend Abwandlungen erleben, der erste Film sozusagen, gleich ein Massenfilm, in dem alle Menschen auftraten, die bis dahin gestorben waren. Uralt ist ja die Beziehung des Menschen zu den Schatten, seinem und dem der Tiere. Sie mag sich gesteigert haben in den feuererleuchteten Höhlen der Eiszeit, als sein Leben fast ganz zu einem Schattendasein wurde. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Umrißbilder von mächtigen Tieren, tief in den Höhlen drinnen. Ihre Bedeutung für die Menschen drückt sich in ihrer Größe aus. Es waren magische Bilder; die Filmstars heute sind durch ihre Schatten so mächtig wie damals Mammut und Bär.

Besonders intimer Natur ist bei den primitiven Völkern die Beziehung zum eigenen Schatten; man pflegt ihn, denn er soll gedeihen. »Er hat viele Schatten« bedeutet bei den Zulus soviel wie »er ist mächtig«. Manche merkwürdige Übereinstimmungen zwischen alten Schattenspielen und unserem modernen Film wären aufzuzeigen. Aber es genüge die simple Feststellung, daß der Film, eben durch seine Herkunft von den stummen Schatten, an ganz andere Bezirke rührt als das Drama, das aus der Sprache allein lebt. Der Sprechfilm, wie wir ihn heute haben, ist eine Mißgeburt. Odysseus hat den Schatten in der Unterwelt Blut zu trinken gegeben.

Der Sonntag: Sie sagen, daß das Drama aus der Sprache allein lebt. Diese Kennzeichnung trifft doch wohl für die Dichtung insgesamt zu. Oder gelten für die Beziehung des Dramas zur Sprache besondere Gesetze?

Canetti: Ihr Einwand zwingt mich zu einer Präzisierung, die mir sehr erwünscht ist. Das Drama lebt auf eine ganz eigene Art in der Sprache. Fast könnte man, wenn es nicht so mißverständlich wäre, sagen: Es lebt in den Sprachen. Denn für das wichtigste Element dramatischer Gestaltung halte ich die akustische Maske. Es ist nicht leicht, diesen Begriff in wenigen Sätzen klar zu fassen. Ich muß dabei Gedanken streifen, die mich seit Jahren beschäftigen und die ich in einem größeren Werk über das Wesen des Dramas der Öffentlichkeit vorzulegen denke.

Gehen Sie in ein Volkslokal, etwa das altbekannte O. K., setzen Sie sich an irgendeinen Tisch und machen Sie da die Bekanntschaft eines Ihnen wildfremden Menschen. Im Anfang werden Sie nicht umhinkönnen, ihn mit einigen entgegenkommenden Sätzen aufzumuntern. Sobald er aber richtig ins Sprechen gekommen ist – und er wird gerne sprechen, dazu geht er ins O. K. –, halten Sie einmal konsequent den Mund und hören Sie ihn sich einige Minuten hindurch genau an. Unternehmen Sie keinerlei Versuch, ihn zu verstehen, forschen Sie nicht nach dem, was er meint, fühlen Sie sich nicht in ihn ein – achten Sie ganz einfach auf das Äußere seiner Worte. Dieser Rat soll ja beileibe nicht für immer gelten. Er dient nur dazu, ein für allemal und möglichst rasch das zu erleben, was soeben als akustische Maske bezeichnet wurde.

Da werden Sie nun finden, daß Ihr neuer Bekannter eine ganz eigentümliche Art des Sprechens an sich hat. Es genügt nicht festzustellen: er spricht Deutsch, oder er spricht im Dialekt, das tun alle oder die meisten Menschen in diesem Lokal. Nein, seine Sprechweise ist einmalig und unverwechselbar. Sie hat ihre eigene Tonhöhe und Geschwindigkeit, sie hat ihren eigenen Rhythmus. Er hebt die Sätze wenig voneinander ab. Bestimmte Worte und Wendungen kehren immer wieder. Überhaupt besteht seine Sprache nur aus fünfhundert Worten. Er behilft sich recht gewandt damit. Es sind seine fünfhundert Worte. Ein anderer, auch wortarm, spricht in anderen fünfhundert. Sie können ihn, wenn Sie ihm gut zugehört haben, das nächstemal an seiner Sprache erkennen, ohne ihn zu sehen. Er ist im Sprechen so sehr Gestalt geworden, nach allen Seiten hin deutlich abgegrenzt, von allen übrigen Menschen verschieden, wie etwa in seiner Physiognomie, die ja auch einmalig ist. Diese sprachliche Gestalt eines Menschen, das Gleichbleibende seines Sprechens, diese Sprache, die mit ihm entstanden ist, die er für sich allein hat, die nur mit ihm vergehen wird, nenne ich seine akustische Maske.

Es soll nun damit nicht gesagt sein, daß der Dramatiker als wandelnder Phonograph zu existieren habe, der die Sprechweise möglichst vieler Menschen registriert und dann, je nach Bedarf, aus der vorhandenen Kollektion von akustischen Masken Dramen zusammensetzt. Das wäre ja nun wieder eine der zahlreichen Formen mechanischer Abschreiberei des Lebens, die an sich mit Kunst nicht das mindeste zu tun haben. Aber hören muß der Dramatiker schon können; er muß ein gerüttelt Maß sprachlichen Lebens in sich haben; in ihm muß sich das Gehörte gründlich mischen und gründlich wieder sondern, damit die Gestalten, die zu ihrer Zeit entstehen, eben in ihrer akustischen Maske deutlich und wirksam sind.

DerSonntag: Soll das Drama ›Hochzeit‹, das Sie vorlesen werden, als Beispiel für die strenge Durchführung dieses Prinzips dienen? Wurde es in dieser besonderen Absicht geschrieben?

Canetti: Nein! Die ›Hochzeit‹ ist vor einigen Jahren durchaus eruptiv und absichtslos entstanden. Sie ist die erste, wenn auch nicht mehr die einzige dramatische Arbeit, zu der ich stehe, da sie ihr eigenes Gesicht hat und von keinem Vorbild abhängig ist. Ich lese sie darum besonders gerne, weil mir an ihr, wenn auch nachträglich, die tieferen Gesetze des Dramas klargeworden sind. Das Gesetz der akustischen Maske ist nur eines davon; es läßt sich sehr leicht zurückverfolgen bis ins Drama der Primitiven. Dort, wo das Tier als die älteste dramatische Figur handelnd auftritt, würde kein Mensch an seiner Gültigkeit zu zweifeln wagen. Aber es gibt noch andere, beinahe ebenso wichtige Gesetze; die Zeit erlaubt nicht, jetzt davon zu sprechen. Nur eines möchte ich noch erwähnen: die Frage der Struktur. Das wirkliche Drama hat seinen strengen Bau. Die Bilderschneider im Theater sind vom Film, den sie kopieren, genau so weit entfernt wie vom Drama. Diese Struktur steht aber nicht ein für allemal fest. Sie ist eine Funktion der Gestalten und noch mehr des Raumes, in dem diese Gestalten sich bewegen. Jedes gute Drama sollte sich auf seine Weise bauen. Unverwechselbar wie in seinen einzelnen Gestalten, müßte es auch in der Gesamtheit seines Baues wirken. Ich glaube, daß nur dadurch die besondere Lebendigkeit zu erreichen ist, die man vom Drama verlangen darf. Der Mangel an Lebendigkeit ist es letzten Endes, der das Theater heute so verächtlich macht.

Gespräch mit Theodor W. Adorno

Adorno: Ich weiß, daß Sie in vielen Momenten von Freud sehr abweichen und Freud gegenüber sehr kritisch sind. Aber in einem Methodischen sind Sie sicherlich doch mit ihm einig, nämlich in dem, was er vor allem in der Zeit, als die Psychoanalyse sich noch in ihrem formativen Stadium befunden hat, noch nicht selber etwas ganz Geronnenes war, oft hervorgehoben hat, daß er keineswegs nämlich die Absicht habe, die Ergebnisse anderer etablierter Wissenschaften nun zu verwerfen oder zu bestreiten, sondern nur etwas hinzuzufügen, was in ihnen vernachlässigt sei, und allerdings die Gründe der Vernachlässigung dieses Hinzugefügten hat er als etwas sehr Wesentliches, als eine Art Schlüsselcharakter für das Zusammenleben der Menschen selbst aufgefaßt, so wie es bei Ihnen ja auch der Fall ist. Ich glaube, Sie könnten das, wenn Sie Lust dazu haben, am besten erläutern an der zentralen Bedeutung, die in Ihrem Werk, wie ja übrigens in sehr vielen in einem weitesten Sinn anthropologischen Werken unserer Tage, die Frage nach dem Tod spielt, und könnten gerade also an dem Komplex des Todes, wenn man von diesem Elementarsten so geschwollen reden darf, es sagen, um unseren Hörern auch eine Vorstellung davon zu geben, ein Modell dafür zu geben, was dieses Vernachlässigte nun eigentlich sei, auf welche Momente – etwa in der Erfahrung des Todes – Sie dabei so großen Wert legen, damit man die Fruchtbarkeit der Methode daran sehen kann und dessen gewahr wird, daß eben nicht nur hier Dinge zur Sprache kommen, die sonst wenig bedacht werden, sondern auch, daß gerade die Selbstverständlichkeit, mit der diese Momente hingenommen werden, selbst etwas Gefährliches hat, das Sie im Geist von Aufklärung dadurch mildern wollen, daß Sie es ins Bewußtsein heben.

Canetti: Ich glaube, es ist vollkommen richtig, daß die Betrachtung des Todes in meiner Untersuchung eine große Rolle spielt. Wenn ich ein Beispiel für das geben soll, worauf Sie hingewiesen haben, so wäre es die Frage des Überlebens, die nach meiner Ansicht viel zuwenig bedacht worden ist. Der Augenblick, in dem ein Mensch einen anderen überlebt, ist ein konkreter Augenblick, und ich glaube, daß die Erfahrung dieses Augenblickes sehr schwerwiegende Folgen hat. Ich glaube, daß diese Erfahrung verdeckt ist durch die Konvention, durch die Dinge, die man empfinden soll, wenn man den Tod eines anderen Menschen erlebt, daß aber darunter verborgen gewisse Gefühle der Genugtuung liegen und daß aus diesen Gefühlen der Genugtuung, die sogar manchmal Triumph sein können – zum Beispiel im Falle eines Kampfes –, wenn sie sich häufiger ereignen und summieren, etwas ganz Gefährliches resultieren kann. Und dieses gefährlich gehäufte Erlebnis des Todes anderer Menschen, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Keim der Macht. Ich gebe dieses Beispiel nur abrupt und ohne genauer darauf einzugehen. Da Sie eigentlich von Freud sprachen – ich bin der erste, zuzugeben, daß die Art, in der Freud Dinge neu anging, ohne sich von irgend etwas ablenken oder erschrecken zu lassen, auf mich in meiner formativen Periode einen tiefen Eindruck gemacht hat. Es ist sicher so, daß ich von manchen seiner Ergebnisse heute nicht mehr überzeugt bin und manchen seiner speziellen Theorien opponieren muß. Aber für die Art, Dinge anzugehen, habe ich nach wie vor den tiefsten Respekt.

Adorno: Es ist mir daran gelegen festzustellen, daß gerade an der Stelle, die Sie eben berührt haben, zwischen uns eine sehr starke Berührung statthat. In der ›Dialektik der Aufklärung‹ haben Horkheimer und ich ja das Problem der Selbsterhaltung, der sich selbst erhaltenden Vernunft analysiert, und dabei sind wir darauf gestoßen, daß dieses Prinzip der Selbsterhaltung, wie es also zum ersten Mal klassisch, könnte man sagen, in der Philosophie von Spinoza formuliert worden ist, das Sie in Ihrer Terminologie das Moment des Überlebens, nämlich die Situation des Überlebens im prägnanten Sinn, nennen, daß dieses Motiv der Selbsterhaltung, wenn es »wild« wird gewissermaßen, wenn es also die Beziehungen zu den ihnen gegenüberstehenden anderen verliert, sich selber in eine destruktive Kraft verwandelt, in ein Zerstörendes und immer auch zugleich in ein Selbstzerstörendes. Sie haben diese Dinge bei uns nicht gekannt, und wir haben sie bei Ihnen nicht gekannt. Ich glaube, die Übereinstimmung ist hier nicht ein Zufall, sondern dürfte doch hinweisen auf ein sachliches Moment, das eben aus der Krisis der gegenwärtigen Situation, die ja schließlich eine Krisis eben dieser wildgewordenen Selbsterhaltung, dieses wildgewordenen Überlebens ist, unmittelbar aktuell geworden ist.

Canetti: Es freut mich, zu erfahren, daß Ihre eigenen Gedankengänge zu ähnlichen Resultaten geführt haben, und ich glaube, daß die Tatsache der Unabhängigkeit zu ihrer Beweiskraft einiges beiträgt.

Adorno: Das würde ich auch denken. Nun meine ich aber, auf der anderen Seite liegt doch ein methodologisches Problem vor, das gerade für unsere Absicht, nämlich die einer Ortsbestimmung Ihres Denkens, nicht gleichgültig ist. Einem Denkenden wie mir, ganz gleich, ob er sich nun Philosoph oder Soziologe nennt, ist bei Ihrem Buch zunächst einmal auffällig und, wenn ich das offen sagen darf, ein wenig auch ein Skandalon das, was ich die Subjektivität des Ansatzes nennen möchte. Mit Subjektivität meine ich dabei nicht die Subjektivität des Gedankens, die Subjektivität des Autors, im Gegenteil: gerade die Freiheit der Subjektivität, daß also dieser Gedanke sich nicht schon vorweg bindet an vereidigte Spielregeln der Wissenschaft und nicht die arbeitsteiligen Grenzen respektiert, ist mir unendlich sympathisch, sondern ich meine mit Subjektivität den Ausgang von den Subjekten, die dabei betrachtet werden, also prägnanter gesagt, noch in einem weiteren Maß den Ausgang von Vorstellungsweisen. Es ist mir sehr bewußt, daß Sie, übrigens auch darin doch gar nicht so verschieden von Freud, die Grundbegriffe, die Sie verwenden – Masse und Macht –, schließlich doch, wie ich es eben auch tun würde, auf reale Bedingungen, also auf reale Massen und auf reale Mächte, also auf Erfahrungen eines Wirklichen zurückführen. Trotzdem wird der Leser Ihres Buches nicht ganz das Gefühl los, daß eigentlich in der Entwicklung Ihres Buches die Imagination, die Vorstellung dieser Begriffe oder Fakten – beides geht ja ineinander – doch noch von einer größeren Bedeutung ist als sie selber; etwa der Begriff der unsichtbaren Massen, der bei Ihnen eine große Rolle spielt, weist ja darauf hin. Und ich möchte dazu nun also einmal die wirklich ganz einfache Frage an Sie richten, die auch unseren Hörern eine deutlichere Vorstellung geben dürfte, worum es eigentlich sich handelt, wie Sie die reale Bedeutung von Massen und auch von Macht oder von Trägern von Macht einschätzen im Verhältnis zu den bloß innerlichen Vorstellungen, im Verhältnis zu den Bildern, die Analyse würde sagen: Imagines von Masse und Macht, mit denen Sie sich beschäftigt haben.

Canetti: Ich würde gern ein bißchen ausholen zur Beantwortung dieser Frage. (Adorno: Ich glaube, das wäre sehr fruchtbar.) Sie erwähnen meinen Begriff der unsichtbaren Massen. Nun möchte ich doch vielleicht sagen, daß die unsichtbaren Massen erst das vierzehnte kurze Kapitel des Buches sind, daß also dreizehn andere Kapitel vorausgehen, in denen ich mich sehr eingehend mit der realen Masse auseinandersetze. Der Ansatz zu dem Buch ist, glaube ich, so real, wie er nur sein kann. Ich beginne mit dem, was ich die Berührungsfurcht nenne. Ich glaube, daß der einzelne Mensch sich von anderen gefährdet fühlt und aus diesem Grunde eine Angst vor der Berührung durch Unbekanntes hat und daß er sich vor der Berührung durch Unbekanntes auf jede Art zu schützen sucht, indem er Distanzen um sich schafft, indem er trachtet, nicht zu nah an andere Menschen heranzukommen. Alle Menschen haben das ja erlebt, daß man an andere nicht anzustoßen sucht, daß man es nicht gern hat, wenn andere Leute einen stoßen. Trotz aller Vorsichtsmaßregeln verliert der Mensch die Berührungsfurcht nie ganz. Und da ist es nun sehr merkwürdig festzustellen, daß er sie in der Masse vollkommen verliert. Es ist ein Paradox, das wirklich wichtig ist. Der Mensch ist seine Berührungsfurcht nur los, wenn er in einer Masse ganz dicht neben anderen zusammensteht, wenn er auf allen Seiten von anderen Menschen umgeben ist, so daß er eigentlich gar nicht mehr weiß, wer es ist, der ihn da bedrängt. In diesem Augenblick fürchtet er sich nicht mehr vor der Berührung durch andere. Es ist das Umschlagen seiner Berührungsfurcht; und ich glaube, einer der Gründe, warum Menschen gern zu Masse werden, sich gern in eine Masse begeben, ist die Erleichterung, die sie über dieses Umschlagen der Berührungsfurcht empfinden. Ich denke, daß das ein sehr realer Ansatz ist; er geht aus von einem konkreten Erlebnis, das jeder von der Masse her kennt. Nun, in späteren Kapiteln untersuche ich andere Aspekte der realen Masse. Ich spreche davon, was offene, was geschlossene Massen sind. Ich betone, daß Massen immer wachsen wollen, daß dieser Wachstumszwang für sie entscheidend ist. Ich handele von dem Gefühl der Gleichheit innerhalb der Masse und vielen anderen Dingen, die ich jetzt nicht alle anführen will. Im vierzehnten Kapitel dann komme ich zu dem Begriff der unsichtbaren Massen, und darüber darf ich vielleicht auch noch ganz kurz einiges sagen: Es ist für jeden, der sich mit Religionen, und besonders mit primitiven Religionen, beschäftigt hat, ungemein auffallend, wie sehr diese Religionen bevölkert sind von Massen, die die Menschen eigentlich nicht wirklich sehen können. Wir brauchen nur an die Geister zu denken, die in den primitiven Religionen eine solche Rolle spielen. Es gibt unzählige Beispiele dafür, daß Menschen wirklich der Annahme sind, daß die ganze Luft von diesen Geistern erfüllt ist, daß diese Geister in massenhaften Formen auftreten – das reicht bis in unsere Universalreligion hinein. Wir wissen, welche Rolle im Christentum die Idee der Teufel, die Idee der Engel spielt. Im Mittelalter gibt es ungemein viele Zeugnisse dafür. Die Teufel werden in unendlichen Massen angenommen. Ein Zisterzienser-Abt im Mittelalter, Richalm, sagte, wenn er die Augen schließe, dann fühle er die Teufel um sich dicht wie Staub. Nun, diese unsichtbaren Massen spielen eine große Rolle in den Religionen und in der Vorstellung gläubiger Menschen. Ich würde sie aber trotzdem nicht als unreal bezeichnen, denn diese Menschen glauben ja an diese Massen, für sie sind sie etwas durchaus Reales. Und um das ganz zu verstehen, brauchen wir nur daran zu denken, daß wir in unserem modernen Leben ja solche unsichtbaren Massen auch kennen. Sie sind nicht mehr Teufel, aber sie sind vielleicht ebenso gefährlich, ebenso aggressiv und von uns ebenso gefürchtet. Schließlich glauben wir alle an die Existenz von Bazillen. Die wenigsten Menschen haben in Mikroskope hineingesehen und sie faktisch dort zu Gesicht bekommen, aber jeder von uns nimmt an, daß er von Millionen von Bazillen bedroht ist, die immer da sind, die überall sein können, und die Vorstellung von ihnen spielt eine große Rolle.

Das wären also die unsichtbaren Massen, die ich in gewissem Sinne doch auch als real bezeichnen würde, und ich glaube, daß Sie zugeben werden, Herr Adorno, daß man da noch von einer Art Realität der unsichtbaren Massen sprechen kann.

Adorno: Ja, wenn ich darauf gleich etwas entgegnen darf, so bitte ich Sie, die Pedanterie eines Erkenntnistheoretikers dabei zu verzeihen. Es ist ja zunächst einmal nicht dasselbe, ob, wie es im primitiven Bewußtsein der Fall ist, zwischen der Realität und der Vorstellung noch nicht so strikt geschieden wird wie in dem ausgebildeten abendländischen Bewußtsein, das geradezu auf dieser Scheidung beruht. Dadurch, daß in archaischem Denken, in einem primitiven Denken noch kein Unterschied gemacht wird zwischen der Imagination von solchen Dschinns, oder welche Geister das auch sein werden, und ihrer realen Existenz, dadurch sind die ja objektiv noch nicht real geworden. Wir können ja nicht über unseren Schatten springen, der uns in Gottes Namen sagt, daß die Welt nicht von Geistern bevölkert ist. Und insofern würde ich also doch sagen, nach dem, was Sie bis jetzt gesagt haben, daß dabei ein gewisser Vorrang des Imaginativen, des bereits in die Vorstellungswelt Versetzten bei Ihnen herrscht gegenüber der drastischen unmittelbaren Realität, denn ich glaube nicht – das ist vielleicht nicht unwichtig, wenn Sie auch zur Klärung Ihrer Intentionen darauf kurz eingehen –, ich glaube nicht, daß Sie die Auffassung vertreten, wie sie auf der einen Seite Klages und auf der extrem entgegengesetzten Oskar Goldberg vertreten haben, daß nämlich diese Bilder, diese Imagines als kollektive Wesenheiten selbst nun eine unmittelbare Realität hätten, vergleichbar etwa der Realität der Massen in der modernen Massengesellschaft.

Canetti: Nein, das würde ich gewiß nicht sagen. Trotzdem bin ich zur Aufstellung eines Begriffes gelangt, der mir wichtig erscheint: Es ist der Begriff der Massensymbole. Und darüber möchte ich doch gern einiges sagen. Unter Massensymbolen verstehe ich kollektive Einheiten, die zwar nicht aus Menschen bestehen, die aber dennoch als Massen empfunden werden. Und zu diesen Einheiten gehören Vorstellungen wie das Feuer, der Ozean, der Wald, das Korn, der Schatz, Haufen mancher Art – zum Beispiel Haufen von Geerntetem. Nun sind das ja wohl Einheiten, die tatsächlich vorhanden sind; sie werden aber im Geiste des Individuums als Massensymbole verwendet. Man muß im einzelnen auf diese Symbole eingehen und darstellen, warum sie diese Funktion haben und welche Bedeutung sie in dieser Funktion bekommen. Ich möchte nur, um vielleicht ein praktisches Beispiel zu geben, sagen, daß diese Massensymbole für die Formierung des Nationalbewußtseins ganz entscheidend waren. (Adorno: Gar keine Frage!) Wenn Menschen, die sich einer Nation zurechnen in einem akuten Augenblick ihrer nationalen Existenz, sagen wir, in dem Augenblick nationaler Aufregung wie etwa zu Beginn eines Krieges, sich als Engländer oder Franzosen oder Deutsche bezeichnen, so denken sie an eine Masse oder ein Massensymbol, etwas, worauf sie sich beziehen. Und das ist in ihrem Geist ungemein potent und für ihre Handlungsweise von größter Bedeutung. So weit, glaube ich, würden Sie vielleicht mit mir einig gehen, daß die Wirksamkeit solcher Massensymbole, die im einzelnen vorhanden sind, unbestreitbar ist.

Adorno: Darin würde ich völlig mit Ihnen übereinstimmen. Ich glaube, zum Beispiel, daß Sie gerade mit der Entdeckung des Waldes als einer Imago, als eines Massensymbols wirklich etwas sehr Wesentliches getroffen haben. Ich halte diese Dinge für eminent fruchtbar. Ich glaube, daß man gegenüber den etwas kargen archaischen Symbolen, wie sie bei Freud vorkommen, und auf der anderen Seite gegenüber den etwas willkürlich etablierten Archetypen von Jung, durch solche Kategorien wirklich sehr viel weiter kommen kann. Ich darf aber doch sagen: Es bleibt also auch nach dieser Erläuterung – nicht umsonst haben Sie ja dabei den Begriff des Symbols zentral eingeführt – doch das Interesse sehr wesentlich das an eben bereits verinnerlichten, bereits in die Imagination gewandten Kategorien. Und was ich Sie nun fragen möchte, ist eigentlich etwas sehr Einfaches und etwas sehr Schlichtes, was ja in gewisser Weise analog auch der psychoanalytisch orientierten Gesellschaftstheorie gegenüber zu fragen wäre, nämlich ob Sie glauben, daß nun tatsächlich für die Problematik der gegenwärtigen Gesellschaft, die Sie, ebenso wie mich, primär beseelt, nun diese Symbole eigentlich Schlüsselcharakter haben, oder ob dafür nicht doch die realen, die wirklichen Massen, also einfach der ungeheure Druck, der von Riesenzahlen von Menschen ausgeübt wird (obwohl die Einrichtung der Gesellschaft potentiell die Erhaltung ihres Lebens gleichzeitig erleichtert und erschwert), ob also dieser Druck realer Massen auf die politische Willensbildung nicht doch für die gegenwärtige Gesellschaft noch wichtiger ist als diese imaginativen, diese in einem weiteren Sinn sozialpsychologischen Dinge, auf die Sie hingewiesen haben. Ich darf vielleicht dabei einfach daran erinnern, daß sich gezeigt hat, daß selbst Bewegungen, die scheinbar extreme Diktaturen waren und in denen jede demokratische Rücksicht auf den Volkswillen ausgeschaltet war, wie der Faschismus und der Nationalsozialismus, latent immer auch das hatten, was der Soziologe Arkadi Gurland Kompromißcharakter genannt hat, das heißt, daß sich selbst in diesen, die Massen tyrannisierenden Herrschaftsformen Rücksicht auf reale Interessen von Massen, auf reale Interessenanlagen und auf ihre reale Existenz auf eine, sei es noch so verborgene Weise immer wieder durchgesetzt hat. Und das, was mir nun am Herzen liegt und worüber Sie vielleicht etwas doch sagen könnten, wäre: welchen Stellenwert Sie in Ihrer Konzeption von der Gesellschaft und von der Masse nun diesem Gewicht, diesem realen Gewicht von Massen gegenüber dem ganzen Bereich des Symbolischen eigentlich zuerkennen.

Canetti: Ja, da würde ich natürlich sagen, daß der Wert, die Bedeutung der realen Massen unvergleichlich größer ist. Ich würde keinen Augenblick zögern, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, daß die Diktaturen, die wir erlebt haben, ganz aus Massen bestehen, daß ohne das Wachstum der Massen, das besonders wichtig ist, und ohne die bewußte und künstliche Erregung von immer größeren Massen die Macht von Diktaturen ganz undenkbar wäre. Das ist eine Tatsache, von der ich ja eigentlich bei dieser ganzen Untersuchung ausgegangen bin. Ein Mensch, ein Zeitgenosse – während der Ereignisse der letzten fünfzig Jahre, seit Ausbruch des ersten Weltkrieges –, der also wirklich einmal Kriege, dann Revolutionen, Inflationen und dann die faschistische Diktatur miterlebt hat, hat ja wahrscheinlich unter dem Eindruck dieser Dinge überhaupt die Notwendigkeit verspürt, sich mit der Frage der Massen auseinanderzusetzen. Ich wäre wirklich sehr unglücklich, wenn die Tatsache, daß ich auch zu anderen Aspekten der Masse gelangt bin – im Laufe einer langjährigen Untersuchung –, irgendwen dazu bringen könnte zu denken, daß mir die reale Bedeutung der Massen nicht das Entscheidende und vor allem Wichtige ist.

Adorno: Das scheint mir doch für die Frage des richtigen Verständnisses Ihrer Intention von sehr grundlegender Bedeutung zu sein. Wenn ich hierzu selber einmal einen theoretischen Gedanken äußern darf, dann würde es eine Art von Vermittlung, aber nicht im Sinn des Kompromisses, sondern so, wie der Begriff Vermittlung bei Hegel vorkommt, sein, anzunehmen, daß gerade dadurch, daß der reale Druck der miteinander, wie Sie ganz richtig erkannt haben, tief verschränkten Kategorien Masse und Macht in einer Weise angewachsen ist, der dem Individuum den Widerstand dagegen, die Selbstbehauptung qua Individuum unendlich erschwert, daß dadurch auch die symbolische Bedeutung dieser Kategorien angewachsen ist, das heißt, nur dadurch, daß die Menschen gleichsam sich zurückbewegen in ihrer Innerlichkeit, in ihrem Seelenleben auf archaische Phasen, in denen diesen Kategorien auch als verinnerlichten eine solche leibhafte Bedeutung zugekommen ist, und sich damit ganz und gar identifizieren; nur dadurch ist es ihnen wahrscheinlich überhaupt möglich, mit ihrer eigenen Entmächtigung durch das Anwachsen dieser beiden korrelativen Kategorien sich abzufinden, indem sie sie gewissermaßen als etwas Sinnvolles, Numinoses, womöglich Irrationales und eben dadurch Geheiligtes vor sich selber zurechtlegen. Insofern, glaube ich, besteht gerade zwischen der anwachsenden Symbolbedeutung dieser Dinge und ihrer Realität ein Zusammenhang. Nur würde ich dabei auf eine Nuance einen gewissen Wert legen: Das ist die, daß das, was dann wiederkehrt, nämlich eben dieses Symbolische und Irrationale, daß das als ein unter dem Druck Wiederkehrendes nicht unmittelbar das ist, was es einmal war, sondern daß es nun – ja ich möchte sagen, so eine Art von Resultante ist aus der realen Situation, in der die Menschen stehen, und aus der Bilderwelt, auf die sie dabei rekurrieren oder gar regredieren, und ich würde denken, daß die fatale, tödlich drohende Färbung, die gerade heute Begriffe wie Führer oder wie Masse so leicht annehmen, vor allem, wenn sie in eine Art Kurzschluß miteinander geraten, daß die damit zusammenhängt, daß es nun heute ja wirklich nicht um diese urtümlichen Verhältnisse mehr sich handelt, in denen sie wirksam waren, sondern daß sie gleichsam beschworen werden, und das, was aus der Vorzeit beschworen wird, aber eigentlich keine Wahrheit mehr hat, das verwandelt dadurch, durch dieses Moment seiner eigenen Unwahrheit, in der Gegenwart sich in eine Art von Giftstoff.

Canetti: Ich glaube, man müßte im einzelnen noch vieles dazu sagen und auf manches eingehen. Vielleicht hätte ich Sie auch ein wenig, wenn Sie erlauben würden, in meinem Sinn zu korrigieren. Aber im großen und ganzen würde ich das schon annehmen. Vielleicht sollte ich aber sagen, daß einer der wesentlichen Punkte, ein Punkt, an den man immer wieder gerät, wenn man die Massen heute betrachtet, doch die archaischen Elemente sind, die sich in ihnen finden. Ich weiß nicht, ob Sie da mit mir einig sind, daß man diesen archaischen Elementen – als etwas ganz besonders Wichtigem – sein Augenmerk zuwenden muß. Es ist nicht möglich, die Masse nur so zu untersuchen, wie sie heute erscheint, obwohl sie genug erscheint und in vielfacher Form erscheint. Ich glaube, es ist auch wichtig, sie auf etwas zurückzuführen, das schon lange da war, sehr oft erschienen ist und in verschiedenen Formen erschienen ist.

Adorno: Da würde ich selbstverständlich mit Ihnen übereinstimmen, und es ist ja gerade auf den Archaismus, der bei Massenbildungen hervortritt, in der Tradition der neueren Sozialpsychologie wiederholt hingewiesen worden – zuerst von Gustav Le Bon in seiner ›Massenpsychologie‹, der nun gerade diese archaischen, irrationalen Verhaltensweisen der Massen in einer Reihe von Momenten zunächst einmal rein deskriptiv gefaßt hat und dann auf die etwas problematische und vage Kategorie der Suggestion zurückgeführt hat, und dann Freud, der in dem, nach meiner Ansicht jedenfalls, sehr bedeutenden kleinen Werk ›Massenpsychologie und Ich-Analyse‹ nun versucht hat, die Le Bonsche Deskription der Massen, die er anerkannt hat, durch eine genetisch-psychologische Ableitung zu stützen. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn Sie, gerade da Sie ja an dieser Stelle in der Auseinandersetzung mit einer immerhin sehr beträchtlichen Tradition des sozialen Denkens stehen – auch der amerikanische Soziologe McDougall gehört ja dahin –, wenn Sie uns – eben immer unter dem Gesichtspunkt einer Topologie, einer Ortsbestimmung Ihres Denkens – vielleicht einmal die spezifischen Differenzpunkte Ihrer eigenen Theorie von jenen genannten Autoren umreißen wollten.

Canetti: Dazu müßte ich ein wenig ausholen und zuerst einmal auf die Frage zurückgehen, in welcher Form die Masse sich in primitiven Gesellschaften findet, denn es ist ja ganz klar, daß primitive Gesellschaften, die aus einer geringen Zahl von Menschen bestehen, nicht zu den Massenbildungen führen können, die wir heute kennen.

Adorno: Genau diese Frage liegt mir die ganze Zeit schon auf den Lippen: Kann man in primitiven Gesellschaften, wo es noch arg wenig Menschen gegeben hat, von Massen überhaupt reden? Es ist sehr gut, daß Sie darauf gerade kommen.

Canetti: Und da, glaube ich, muß man an die Aufstellung eines neuen Begriffes gehen. Ich habe von der Meute gesprochen, und unter der Meute verstehe ich eine kleine Gruppe von Menschen in einem besonderen Erregungszustand, der dem Erregungszustand unserer modernen Massen durchaus verwandt ist, der sich aber dadurch unterscheidet, daß er, während unsere Massen unbegrenzt wachsen können, begrenzt ist. Die Meuten treten auf in Gesellschaften, die aus kleinen Gruppen bestehen – manche nur aus zehn, zwanzig, dreißig Menschen, die umherwandern, nach Nahrung suchen. Die berühmten Vorbilder in der ethnologischen Literatur für solche kleinen Gruppen sind die Horden der australischen Eingeborenen. Nun ist es auffallend, daß sich unter gewissen Bedingungen ihres Lebens aus solchen Horden, wie sie heute in der Anthropologie genannt werden, kleine erregte Gruppen bilden, die ein starkes Ziel haben und mit großer Energie und in höchster Erregung auf dieses Ziel losgehen. Eine Art dieser Horden ist zum Beispiel die Jagdmeute. Es handelt sich um ein sehr großes Tier, das einzelne Menschen nicht bewältigen können; mehrere müssen zusammenkommen, um dieses Tier zu erjagen, oder es handelt sich um eine große Menge von Tieren, die erschienen sind. Man will möglichst viele von ihnen auf einmal erjagen, sie sich nicht entgehen lassen, sie könnten wieder verschwinden, oder es könnte eine Zeit der Dürre wieder eintreten, man hätte nicht mehr viele Tiere. Dazu schließt man sich nun zusammen und geht auf dieses Tier oder diese Tiere los. Der Begriff der Jagdmeute ist, glaube ich, so evident, daß man nicht viel darüber sagen muß. Die zweite Meute – das ist auch recht klar – ist die, die sich gegen eine andere richtet, und so kommen wir zur Kriegsmeute. Wenn zwei Meuten da sind, die einander bedrohen, so entsteht etwas, was wir in einem sehr stark angewachsenen, in einem enormen Maßstab heute aus dem Krieg sehr wohl kennen. Diese Situation ist aber schon in frühen Gesellschaften da: wenn eine Meute gegen die andere kämpft. Die dritte Form, die nicht ganz so leicht einleuchten kann, ist das, was ich vielleicht zum ersten Mal als Klagemeute bezeichne. Wenn einer Gruppe, die aus wenigen Menschen besteht, ein Mensch verlorengeht, wenn ein Mensch ihr durch den Tod entrissen wird, so schließt sich die Gruppe gewöhnlich zusammen, um in irgendeiner Form von diesem Tod Kenntnis zu nehmen. Erst wird sie noch eine Weile versuchen, den Sterbenden zurückzuhalten, bei ihrer Gruppe zu halten; wenn er dann gestorben ist, wird sie zu irgendwelchen Riten greifen, die ihn von der Gruppe entfernen, die ihn aussöhnen mit seinem Schicksal, die ihn nicht zu einem gefährlichen Feind der Gruppe machen. Es gibt da eine Unzahl von sehr wichtigen Zeremonien, und es gibt kaum ein Volk auf der Erde, das sie nicht kennt. Alle Phänomene, die dahin gehören, bezeichne ich als Klagemeuten. Nun kommen wir zu der vierten Form der Meute, die vielleicht für uns die allerinteressanteste ist: Die Menschen, die in sehr geringer Zahl vorhanden waren, wollten immer mehr sein. Wenn sie mehr waren, konnten sie auch mehr jagen. Wenn sie mehr waren, konnten sie in einem Krieg sich besser halten gegen eine andere Gruppe von Menschen, die sie angriff. Es gibt eine Unzahl von Riten und Zeremonien, die der Vermehrung dienen. Unter der Vermehrung ist nicht nur die Vermehrung der Menschen selbst gemeint, sondern auch die Vermehrung der Tiere und der Pflanzen, von denen sie leben. Und alles, was dazu gehört, bezeichne ich als Vermehrungsmeute.

Diese vier Formen der Meute scheinen mir wirklich etabliert. Ich glaube, man kann sie vielfach nachweisen, und es scheint mir auch, daß sie nachwirken in unsere Zeit, wobei zu sagen wäre, daß die drei ersten Formen eine Art von archaischer Nachwirkung haben. Die Jagdmeute ist in unserem modernen Leben zur Hetzmasse geworden. Wir kennen Fälle von Lynchmorden, wenn Leute plötzlich auf einen Mann losgehen … (Adorno: Pogrommeute!) Das geht natürlich zurück auf diesen frühen Fall der Jagdmeute. Den Krieg kennen wir, der ist uns noch zu sehr vertraut. Die Klage kennen wir, vielleicht mehr noch als aus der sehr gemäßigten Form, in der sie sich heute sozial abspielt, aus den Religionen. Sie spielt eine ungeheure Rolle im Christentum und in anderen Religionen. Die Vermehrungsmeute aber hat sich gewandelt. Sie war natürlich völlig abhängig von der Veränderung der Produktionsverhältnisse, und wenn man von der Bedeutung der Produktionsverhältnisse spricht, so denkt man, glaube ich, vor allem an all das, was sich auf die Vermehrungsmeute bezieht. Sie ist also nicht nur eine archaische Form, sondern sie hat auch qualitative Veränderungen erlitten, so sehr, daß man sie in unserer Gesellschaft, wo sie als Produktion auftritt, gar nicht mehr erkennen würde. Ich glaube, es ist wichtig – und ich weiß nicht, wieweit Sie da übereinstimmen würden –, die Formen der Meute, die einen rein archaischen Charakter haben, scharf abzusondern von denen, die in unser modernes Leben so eingegangen sind, daß sie eben ein wirklich zeitgemäßer Teil unseres Lebens sind.

Adorno: Ich darf dazu vielleicht zunächst einmal versuchen, etwas Rahm von dem abzuschöpfen, was Sie gesagt haben. Es liegt darin etwas sehr Wesentliches: daß nämlich für Sie der Begriff der Masse nicht, wie es heute vielfach erscheint, ein rein quantitativer Begriff ist, sondern daß Sie den Begriff der Masse, indem Sie ihn auf den Modellbegriff der Meute beziehen, durch eine Reihe qualitativer Momente bestimmen, wie es die sind, die Sie erwähnt haben, also Jagd, Krieg, der ja dann eine etwas rationalere und gesteigerte und höher entwickelte Stufe der Jagd ist, Klage und das, was Sie Vermehrung nennen. Ich glaube, es ist deshalb gerade auf dieses Moment Wert zu legen, weil man daran sehen kann, wie oberflächlich die heute so verbreiteten Phrasen von dem Massenzeitalter und alle diese Dinge sind, die ja wirklich durchweg sich so benehmen, als ob es rein an der Zahl läge, von der es in einem Gedicht von Stefan George bekanntlich heißt: »Schon eure Zahl ist Frevel«, während der Frevel eben nicht an der Zahl liegt, sondern an diesen qualitativen Momenten, die Sie dabei hervorgehoben haben. Nun, von diesen Kategorien der Meute sind die drei ersten sehr evident, obwohl auch Sie sicher mir zustimmen würden, daß sie nicht ohne weiteres einfach so statisch voneinander abgehoben werden können, sondern daß zwischen ihnen auch eine Interdependence besteht, also Jagdmeute und Kriegsmeute gehen wohl ineinander über, obwohl die Kriegsmeute als eine organisierte gegenüber dieser, wenn man es so ausdrücken darf, spontanen Jagdmeute auch wieder die Negation von deren eigener Unmittelbarkeit darstellt.

Canetti: Wenn ich etwas einwerfen darf, nur ganz kurz: Ich bin sogar überzeugt, daß die Kriegsmeute wirklich ursprünglich aus der Jagdmeute hervorgeht. (Adorno: … hervorgeht, eben!) Es ging darum, Rache an einem Menschen zu üben, der vielleicht einen Mord verübt hatte, und da schloß man sich zusammen, zog aus, um diesen Mord zu rächen. Wenn die Gruppe, der der Mörder angehörte, sich zur Wehr setzte, entstand eine zweite Meute, und wir haben dann schon das Modell der Kriegsmeute.

Adorno: Eben! Ich glaube, das ist übrigens wohl auch die ziemlich allgemeine Ansicht der Ethnologie heute über diesen Punkt. (Canetti: Ja.) Eine gewisse Schwierigkeit habe ich nun, aufrichtig gesagt, mit dem Begriff der Vermehrungsmeute, denn die Sache mit dem Willen, sich zu vermehren, scheint mir ein bißchen problematisch zu sein. Dieser Wille ist zumindest ambivalent. Es gibt doch zu denken, daß das Gebot, sich zu vermehren, wie es den großen Religionen, vor allem dem Judentum und dem Katholizismus eigentümlich ist, daß diese Gebote gerade bei solchen Religionen sich finden, die von den mythischen oder magischen Naturreligionen sich unterscheiden. Man müßte annehmen, daß in primitiveren Stadien, ich denke dabei etwa an die Konstruktion einer hetärischen Phase in der Menschheitsentwicklung, gerade diese Frage der Vermehrung den Menschen gar nicht so furchtbar am Herzen gelegen ist, daß sie darauf gar keinen Wert gelegt hatten. Und ich würde eher dazu neigen zu sagen, daß dieses Gebot des Sich-Vermehrens selber etwas erst geschichtlich Entsprungenes ist und daß es haftet an der Kategorie des Eigentums, des festen tradierbaren Eigentums. Erst wo es so etwas wie Eigentum gibt, das erhalten werden soll, das fetischisiert ist, verselbständigt wird, fortgeerbt werden soll – erst in dem Augenblick wird es zu einem Gebot, daß man sich Erben schaffen muß, die dieses Eigentum übernehmen, und dadurch kommt dann als ein Sekundäres, nicht als ein Primäres dieser Drang zur Vermehrung, zum Anwachsen zustande.

Es wäre vielleicht interessant, wenn Sie zunächst dazu ein Wort sagen würden. Ich möchte dann gerade zur Interpretation dessen, was mir an dieser Vermehrungskategorie der Meute sehr fruchtbar erscheint, auch noch ein Wort sagen.

Canetti: Ich möchte gern aus einer großen Zahl von Beispielen, die ich gesammelt habe, vielleicht zwei vorlegen: Es gibt im ›Schi-king‹, dem klassischen Liederbuch der Chinesen, ein Gedicht, das sich auf Heuschrecken bezieht und das die Zahl der Heuschrecken mit der Zahl der Nachkommen gleichsetzt, und zwar als etwas Wünschenswertes. Dieses Gedicht ist kurz, ich möchte es Ihnen vorlesen: »Die Schwingen der Heuschrecken sagen: Dränge, dränge. Oh, mögen deine Söhne und Enkel ein unzählbares Heer sein. Die Schwingen der Heuschrecken sagen: Binde, binde. Oh, mögen deine Söhne und Enkel sich in endloser Linie folgen. Die Schwingen der Heuschrecken sagen: Vereine, vereine. Oh, mögen deine Söhne und Enkel für immer eins sein.«

Man hat hier also große Zahl, Nicht-Abreißen in der Nachfolge, Einheit, also drei Wünsche für die Nachkommenschaft. Und daß die Heuschrecken hier als Symbol für die Nachkommenschaft verwendet werden, ist ja besonders merkwürdig, weil die Heuschrecken natürlich gefürchtet waren. (Adorno: Gewöhnlich negativ besetzt sind.) Trotzdem ist das Ungeheuerliche ihrer Zahl genau das, was man sich für seine Nachkommenschaft wünscht.

Adorno: Aber ist das nicht doch ein sehr spätes Stadium einer bereits institutionellen, organisierten Gesellschaft, eines Staatswesens und einer organisierten Religion gegenüber den naturhaften Verhältnissen?

Canetti: Das ließe sich vielleicht sagen. Das ›Schi-king‹ ist sehr alt, aber … (Adorno: Aber immerhin, es setzt doch eine hochentwickelte, und zwar entwickelte hierarchische Gesellschaft voraus.) Das ist vielleicht richtig. Und eben darum möchte ich Ihnen noch ein anderes Beispiel vorlegen. Das ist besonders interessant, denn es handelt sich da um totemische Mythen, die erst vor etwa fünfzehn Jahren veröffentlicht wurden. Sie wurden von dem jüngeren Strehlow bei den Aranda aufgenommen. Ich möchte Ihnen von dem einen erzählen: Es handelt sich um den Ursprung des Totems der Beutelratten, die in Australien auch Bandicoots genannt werden, und da wird nun folgende Geschichte erzählt: Der Ahne des Beutelrattentotems, der alte Karora, wird vorgestellt als am Boden eines Teiches liegend in ewigem Schlaf, seit ewigen Zeiten schläft er. Eines Tages kommen aus seinem Nabel und seinen Armhöhlen eine Unzahl von Beutelratten heraus, und er ist von ihnen völlig umgeben. Aber er ist noch im Schlaf. Die Sonne geht auf. Er richtet sich auf, steht auf, spürt Hunger, merkt, daß er von einer ungeheuren Zahl von Beutelratten umgeben ist, er greift nach allen Seiten, packt eine dieser Beutelratten, kocht sie in der glühenden Sonne und ißt sie – ißt also eigentlich eines dieser Geschöpfe, das aus ihm selbst entstanden ist. Er legt sich schlafen und in derselben Nacht, unter seiner Achselhöhle, fällt ein Schwirrholz heraus, das sich umformt und zu einem Menschen wird. Es ist sein erster Sohn, der heranwächst und am nächsten Morgen von ihm als sein Sohn anerkannt wird. In der nächsten Nacht kommen mehr solcher Söhne, die immer aus seinen Achselhöhlen herausfallen. Es geht jede Nacht so weiter. Zum Schluß kommen fünfzig Söhne zugleich aus seinen Achselhöhlen, und diese selben Söhne nun schickt er, um Beutelratten zu finden, die sie fangen, kochen und von denen sie leben.