9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

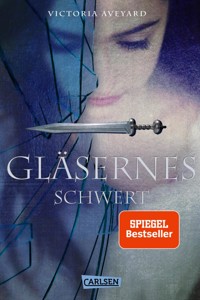

Die spannende Fortsetzung des New-York-Times- und Spiegel-Bestsellers DIE ROTE KÖNIGIN In letzter Sekunde wurden Mare und Prinz Cal von der Scharlachroten Garde aus der Todesarena gerettet. Die Rebellen hoffen, mit Hilfe der beiden den Kampf gegen die Silber-Herrschaft zu gewinnen. Doch Mare hat eigene Pläne. Gemeinsam mit Cal will sie diejenigen aufspüren, die sind wie sie: Rote mit besonderen Silber-Fähigkeiten. Denn auch der neue König der Silbernen, ihr einstiger Verlobter, hat es auf diese Menschen abgesehen. Aber schnell wird klar, dass er eigentlich nur eins will – und zwar um jeden Preis: Mare. Teil 2 der Serie DIE FARBEN DES BLUTES – glasklar, facettenreich, aufregend und schnell Band 1: Die rote Königin Band 2: Gläsernes Schwert Band 3: Goldener Käfig Band 4: Wütender Sturm Begleitband: Zerschlagene Krone

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Victoria Aveyard

Gläsernes Schwert

In letzter Sekunde wurden Mare und Prinz Cal von der Scharlachroten Garde aus der Todesarena gerettet. Die Rebellen hoffen, mit Hilfe der beiden den Kampf gegen die Silber-Herrschaft zu gewinnen. Doch Mare hat eigene Pläne. Gemeinsam mit Cal will sie diejenigen aufspüren, die sind wie sie: Rote mit besonderen Silber-Fähigkeiten. Denn auch der neue König der Silbernen, ihr einstiger Verlobter, hat es auf diese Menschen abgesehen. Aber schnell wird klar, dass er eigentlich nur eins will – und zwar um jeden Preis: Mare …

Wohin soll es gehen?

Landkarte

Buch lesen

Viten

FÜR MEINE GROSSELTERN, HIER UND DORT. WO IHR SEID, IST MEIN ZUHAUSE.

NORTA & DIE UMLIEGENDEN LÄNDER

1

Der Lappen, den Farley mir gibt, ist zwar sauber, aber er riecht trotzdem nach Blut. Doch ich zucke nicht zurück. Meine Kleider sind ohnehin von oben bis unten voller Blut. Das rote ist natürlich meins, das silberne stammt von vielen anderen. Von Evangelina, Ptolemus, dem Nymphen-Lord – von all denen, die mich in der Arena töten wollten. Auch Cals Blut dürfte dabei sein. Es ist in Strömen aus den unzähligen Schnittwunden und Verletzungen geflossen, die unsere Möchtegern-Henker ihm beigebracht haben. Jetzt sitzt Cal mir gegenüber und starrt auf seine Füße, während seine Blessuren den langen und langsamen Prozess der natürlichen Heilung beginnen. Ich betrachte einen der vielen Schnitte an meinem Arm, die wahrscheinlich von Evangelina stammen. Er ist noch frisch und tief genug, um eine Narbe zu hinterlassen. In gewisser Weise freut mich das, denn diese Verletzung wird nicht wie durch Zauberkraft von den kalten Händen eines Heilers zum Verschwinden gebracht werden. Cal und ich befinden uns jetzt nicht mehr in der Welt der Silbernen, in der man wohlverdiente Narben einfach ausradiert. Wir sind entkommen. Ich zumindest. Cals Ketten zeigen deutlich, dass er unser Gefangener ist.

Farley stupst mich überraschend sanft an. »Verbirg dein Gesicht, Blitzwerferin. Denn genau danach suchen sie.«

Ausnahmsweise tue ich, was man mir sagt. Auch die anderen ziehen rote Tücher über ihre Nasen und Münder. Nur Cals Gesicht ist noch unverhüllt, aber nicht lange. Er leistet keinen Widerstand, als Farley ihm ein Tuch umbindet, mit dem er aussieht wie einer von uns.

Wenn es nur so wäre.

Ein elektrisches Surren versetzt mein Blut in Wallung und erinnert mich daran, dass wir in der rasenden, quietschenden Tunnelbahn sitzen. Sie trägt uns unaufhaltsam vorwärts, in eine Stadt, die einmal ein Zufluchtsort war. Die Bahn fliegt über uralte Schienen, genauso schnell, wie sich ein Huscher über freies Gelände bewegt. Ich lausche auf das schabende Metall, spüre es tief in meinen Knochen, ein dumpfes Pochen. Meine Wut, die Stärke, die ich in der Arena bewiesen habe, sind wie eine ferne Erinnerung, zurück bleiben nichts als Schmerz und Angst. Was in Cal vorgehen muss, kann ich nur erahnen. Er hat alles verloren, alles, was ihm jemals etwas bedeutet hat. Einen Vater, einen Bruder und ein Königreich. Wie er es schafft, Haltung zu bewahren und – vom Schaukeln des Zuges abgesehen – still dazusitzen, ist mir schleierhaft.

Warum wir es so eilig haben, braucht mir niemand zu erklären. Dass Farley und die anderen Mitglieder der Scharlachroten Garde bis aufs Äußerste angespannt sind, ist mir Erklärung genug. Wir sind weiterhin auf der Flucht.

Maven hat diese Strecke auch schon einmal zurückgelegt. Und er wird es wieder tun. Diesmal mit der gesammelten Wucht seiner Soldaten, seiner Mutter und seiner neuen Krone. Gestern war er ein Prinz, heute ist er König. Ich habe geglaubt, er wäre mein Freund, mein Verlobter, jetzt weiß ich es besser. Jetzt hasse und fürchte ich ihn. Um die Macht an sich zu reißen, hat er bei der Ermordung seines Vaters mitgeholfen und das Verbrechen dann seinem Bruder in die Schuhe geschoben. Maven weiß, dass die Strahlenbelastung, die angeblich rings um die Ruinenstadt herrscht, bloß eine Lüge ist – ein Trick – , und er weiß auch, dass unsere Bahn genau dorthin unterwegs ist. Der Zufluchtsort, den Farley geschaffen hat, ist nicht mehr sicher, nicht für uns. Nicht für dich. Vielleicht rasen wir bereits in eine Falle.

Jemand legt einen Arm um mich. Shade. Er spürt mein Unbehagen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Bruder hier ist, dass er lebt und – was das Verrückteste von allem ist – dass er so ist wie ich. Rot und silbern – und stärker als beide.

»Ich werde nicht zulassen, dass sie dich noch mal in ihre Gewalt bringen«, murmelt er so leise, dass ich es kaum verstehen kann. Die Scharlachrote Garde gestattet ihren Mitgliedern wohl keine Loyalitäten jenseits der eigenen Sache, nicht einmal der Familie gegenüber. »Das verspreche ich dir.«

Seine Gegenwart ist tröstlich, denn sie trägt mich in die Vergangenheit zurück. In die Zeit vor seiner Einberufung, zu einem regnerischen Frühling, in dem wir noch so tun konnten, als wären wir Kinder. In dem es nichts gab außer dem Matsch, dem Dorf und unserer dummen Angewohnheit, keinen Gedanken an die Zukunft zu verschwenden. Doch jetzt denke ich an nichts anderes mehr und frage mich, auf welch düsteren Pfad meine Taten uns geführt haben.

»Was machen wir denn jetzt?« Die Frage ist an Farley gerichtet, aber mein Blick fällt auf Kilorn. Er steht neben ihr, ein pflichtbewusster Gardist mit zusammengebissenen Zähnen und blutigen Verbänden. Kaum zu glauben, dass er vor nicht allzu langer Zeit ein Fischerlehrling war. Er wirkt hier in meinen Augen genauso fehl am Platz wie Shade, wie ein Geist aus der Vergangenheit.

»Es gibt immer einen Ort, an den man fliehen kann«, erwidert Farley. Ihre Aufmerksamkeit gilt jedoch Cal.

Sie erwartet, dass er kämpft, sich widersetzt, aber er tut nichts dergleichen.

»Pass gut auf sie auf«, sagt Farley zu Shade, als sie sich ihm nach einem langen Moment wieder zuwendet. Mein Bruder nickt, und plötzlich fühlt seine Hand sich schwer an auf meiner Schulter. »Wir können es uns nicht leisten, sie zu verlieren.«

Ich bin kein General oder Stratege, aber es ist klar, was sie meint. Ich bin die kleine Blitzwerferin. Die Leute kennen meinen Namen, mein Gesicht und sie wissen, wozu ich im Stande bin. Ich bin wertvoll, ich bin stark, und Maven wird alles tun, um mich von einem Gegenschlag abzuhalten. Ich habe keine Ahnung, wie Shade mich vor dem abartigen neuen König beschützen will, auch wenn mein Bruder so ist wie ich, auch wenn er schneller ist als alles, was ich je gesehen habe. Aber obwohl es ein Wunder wäre, wenn es ihm gelänge, muss ich daran glauben. Schließlich habe ich schon einiges erlebt, was eigentlich unmöglich war. Da ist eine weitere geglückte Flucht keine große Sache.

Das metallische Schaben und Klacken von Gewehren hallt durch die Bahn; die Gardisten machen sich bereit zum Aufbruch. Kilorn bewegt sich, so dass er genau über mir steht. Er schwankt leicht und hält das umgehängte Gewehr fest umklammert. Sanft schaut er auf mich herab, versucht dabei zu grinsen, um mich aufzumuntern. Aber seine grünen Augen sind ernst und voller Furcht.

Cal sitzt im Gegensatz dazu ruhig, fast friedlich da. Obwohl er am meisten zu befürchten hat – er liegt in Ketten, ist von Feinden umgeben, wird vom eigenen Bruder gejagt –, sieht er gelassen aus. Doch das überrascht mich nicht. Er ist Soldat. Krieg ist etwas, worauf er sich versteht, und wir befinden uns jetzt definitiv im Krieg.

»Ihr wollt hoffentlich nicht kämpfen«, sagt er. Es ist das erste Mal seit einer Weile, dass er den Mund aufmacht. Auch wenn sein Blick auf mir ruht, zielen seine Worte auf Farley. »Ich kann nur hoffen, dass ihr vorhabt, die Beine in die Hand zu nehmen.«

»Spar dir deinen Atem, Silberner.« Farley strafft die Schultern. »Ich weiß schon, was zu tun ist.«

»Er aber auch«, platze ich unwillkürlich heraus und ernte einen wütenden Blick von ihr. Doch ich bin schon mit Schlimmerem fertiggeworden und verziehe keine Miene. »Cal kennt ihre Taktik und weiß, was sie tun werden, um uns zu stoppen. Wir sollten ihn und sein Wissen für unsere Zwecke einsetzen.«

Wie fühlt es sich an, manipuliert zu werden? Das hat Cal mich in der Zelle unter der Knochenarena gefragt, und damals wäre ich am liebsten gestorben. Jetzt versetzt mir die Erinnerung daran nur noch einen leichten Stich.

Farley sagt gar nichts, und das genügt Cal schon.

»Sie werden mit Snapdragons anrücken«, erklärt er finster.

Kilorn lacht laut auf. »Was soll das sein?«

»Kampfjets«, antwortet Cal mit einem verächtlichen Funkeln in den Augen. »Silberner Rumpf, orangefarbene Tragflächen. Sie werden von nur einem Piloten gesteuert und sind leicht zu manövrieren, perfekt für den Angriff auf eine Stadt. Jeder Snapdragon ist mit vier Raketen bestückt. Multipliziert mit einem Geschwader macht das achtundvierzig Raketen, vor denen ihr euch in Sicherheit bringen müsst. Die leichten Waffen nicht mitgerechnet. Seid ihr darauf vorbereitet?«

Schweigen macht sich breit. Nein, sind wir nicht.

»Aber die Dragons sind noch unsere kleinste Sorge. Die werden nur über uns kreisen und sicherstellen, dass wir einen bestimmten Radius nicht verlassen, bis die Bodentruppen eintreffen.«

Er senkt den Blick und denkt nach. Bestimmt fragt er sich, was er tun würde, wenn er auf der anderen Seite stünde. Wenn er an Mavens Stelle auf dem Thron säße. »Sie werden uns umzingeln und ihre Bedingungen nennen. Mare und ich im Austausch dafür, dass sie euch ziehen lassen.«

Schon wieder ein Opfer. Ich sauge langsam die Luft ein. Heute Morgen noch oder gestern, bevor dieser ganze Wahnsinn begann, hätte ich mich aus freien Stücken hingegeben, nur um Kilorn und meinen Bruder zu retten. Aber jetzt … jetzt weiß ich, dass ich besondere Gaben besitze. Und dass es noch andere gibt, die ich beschützen muss. Jetzt bin ich unverzichtbar.

»Darauf können wir uns nicht einlassen«, sage ich. Eine bittere Wahrheit. Kilorns Blick ruht schwer auf mir, doch ich schaue nicht hoch. Ich ertrage es nicht, dass er mich verurteilt.

Cal ist nicht so harsch. Er nickt, um zu signalisieren, dass er mir zustimmt. »Der König erwartet auch gar nicht, dass wir darauf eingehen«, erwidert er. »Zuerst sorgen sie mit ihren Raketen dafür, dass die Ruinen über uns einstürzen, dann bringen ihre Truppen diejenigen zur Strecke, die überlebt haben. Das wird ein einziges Massaker.«

Farley hält an ihrem Stolz fest, selbst jetzt, wo sie in die Enge getrieben ist. »Und was schlägst du vor?«, fragt sie und beugt sich über ihn. Ihre Worte triefen von Verachtung. »Die bedingungslose Kapitulation?«

Über Cals Gesicht huscht ein Ausdruck von Abscheu. »Maven wird euch trotzdem töten. Ob in einer Zelle oder auf dem Schlachtfeld. Er wird keinen von uns am Leben lassen.«

»Dann sterben wir doch besser im Kampf.« Kilorns Stimme klingt fest, aber seine Finger zittern. Auch wenn mein Freund – wie alle anderen Rebellen – bereit ist, für die gerechte Sache bis zum Äußersten zu gehen, hat er trotzdem Angst. Er ist noch so jung, nicht älter als achtzehn. Er hat noch zu viel, wofür es sich zu leben lohnt, und zu wenig Grund zum Sterben.

Cal verzieht nach Kilorns trotzig-entschlossener Parole das Gesicht, sagt aber nichts mehr. Er weiß, dass niemandem damit geholfen ist, wenn er uns unseren bevorstehenden Tod noch drastischer ausmalt.

Farley winkt mit einer wegwerfenden Geste, die beiden gilt, ab. Mein Bruder wirkt ebenso entschlossen wie sie.

Sie wissen etwas, das wir nicht wissen; etwas, worüber sie noch nicht sprechen wollen. Maven hat uns alle gelehrt, dass blindes Vertrauen einen hohen Preis hat.

»Wir sind nicht die, die heute sterben«, ist alles, was Farley sagt. Dann marschiert sie zur Spitze des Zuges. Ihre Stiefel knallen über den Metallboden, jeder Schritt ein Hammerschlag sturer Entschlossenheit.

Noch vor allen anderen spüre ich, dass die Bahn an Tempo verliert. Der Stromfluss wird schwächer, als wir in eine unterirdische Station einfahren. Ich habe keine Ahnung, was uns draußen am Himmel erwartet. Weißer Nebel oder Kampfjets mit orangefarbenen Tragflächen? Die anderen scheint es nicht zu kümmern, sie verlassen die Tunnelbahn zielstrebig. In ihrer stummen Entschiedenheit sehen die bewaffneten und maskierten Gardisten wie echte Soldaten aus, doch ich weiß es besser. Dem, was uns erwartet, sind sie in keiner Hinsicht gewachsen.

»Mach dich bereit«, wispert Cal mir ins Ohr und mich überläuft ein Schauer. Seine Stimme erinnert mich an längst vergangene Zeiten, an einen Tanz im fahlen Licht des Mondes. »Denk daran, wie stark du bist.«

Kilorn drängt sich mit der Schulter zwischen uns, bevor ich Cal sagen kann, dass ich fest auf meine Stärke und meine Fähigkeit baue. Die Elektrizität in meinen Adern ist wahrscheinlich das Einzige auf der Welt, in das ich noch Vertrauen setze.

Ich möchte an die Scharlachrote Garde glauben und vor allem an Shade und Kilorn, aber ich gestatte es mir nicht; nicht nach dem Chaos, in das mein Vertrauen, mein blindes Vertrauen Maven gegenüber uns gestürzt hat. Auf Cal zu setzen, verbietet sich von selbst. Er ist ein Gefangener, ein Silberner, der Feind, der uns verraten würde, wenn er die Möglichkeit hätte, wenn es einen Ort gäbe, an den er fliehen könnte – und trotzdem fühle ich mich zu ihm hingezogen. Trotzdem erinnere ich mich an den besorgten Jungen, der mir eine Silbermünze geschenkt hat, als ich noch ein Nichts war. Er hat meine Zukunft verändert – und seine eigene zerstört.

Und doch verbindet uns etwas; es ist eine unbehagliche Allianz, die durch Blut und Verrat geschmiedet wurde. Wir sind geeint – gegen Maven, gegen alle, die uns betrogen haben, gegen die Welt, die im Begriff steht, sich selbst zu zerreißen.

Stille empfängt uns. Über den Ruinen von Naercey liegen schwere graue Nebelschwaden; der Himmel hängt so tief, dass ich ihn berühren könnte. Es ist kalt. Der Herbst hat Einzug gehalten, die Jahreszeit der Veränderung und des Todes. Noch ist über uns nichts zu sehen, keine Kampfjets, die Zerstörung auf eine bereits zerstörte Stadt herabregnen lassen. Farley gibt ein flottes Tempo vor, während sie uns von den Gleisen zu der verlassenen alten Prachtstraße führt. Die Verwüstung wirkt wie ein gähnender Schlund; es sieht hier noch trister und zerklüfteter aus, als ich es in Erinnerung habe.

Wir marschieren nach Osten, auf das nebelverhangene Hafengebiet zu. Am Straßenrand ragen bedrohlich die hohen, halb eingestürzten Gebäude auf. Ihre Fenster sind wie Augen, die uns beobachten. Überall in diesen zerstörten Räumen und dunklen Gewölben könnten Silberne stecken, die darauf lauern, der Scharlachroten Garde ein Ende zu bereiten. Maven könnte mich zwingen, dabei zuzusehen, wie er einen Rebellen nach dem anderen niederstreckt. Mir würde er den Luxus eines sauberen, schnellen Todes nicht gönnen. Oder schlimmer noch, denke ich. Er würde mich überhaupt nicht sterben lassen.

Bei dem Gedanken gefriert mir das Blut in den Adern, als würde mich ein silberner Frierer berühren. So schamlos Maven mich auch belogen hat – zumindest einen kleinen Teil seines Herzens kenne ich. Ich habe nicht vergessen, wie er mit zitternden Händen durch die Gitterstäbe meiner Zelle nach mir gegriffen hat. Und ich habe mir auch den Namen gemerkt, den er mit sich herumträgt; den Namen, der mich daran erinnert, dass in seiner Brust ein Herz schlägt. Er hieß Thomas, und ich habe ihn sterben sehen. Er konnte diesen Jungen nicht retten. Aber mich kann er retten, auf seine eigene perverse Art.

Nein. Diese Genugtuung gönne ich ihm niemals. Lieber sterbe ich.

Aber trotz allem kriege ich den verlorenen und vergessenen Prinzen nicht aus dem Kopf, als der er mir erschienen war. Den Schatten der Flamme. Ich wünschte, dieser Mensch wäre real. Ich wünschte, er würde noch anderswo existieren als nur in meiner Erinnerung.

Die Ruinen von Naercey werfen ein seltsames Echo zurück. Es ist unheilvoll still hier. Und mit einem Mal begreife ich auch, warum das so ist. Die Flüchtlinge sind nicht mehr da. Die Frau, die Berge von Asche zusammengefegt hat; die Kinder, die sich in der Kanalisation versteckt hielten; die Schatten meiner roten Brüder und Schwestern – sie alle haben anderswo Zuflucht gesucht. Außer uns gibt es hier niemanden mehr.

»Du kannst von Farley halten, was du willst, aber glaub mir, dumm ist sie nicht«, sagt Shade und beantwortet damit meine Frage, bevor ich sie stellen kann. »Noch gestern Abend, nachdem sie aus Archeon entkommen war, hat sie den Befehl zur Evakuierung erteilt. Sie ging davon aus, dass du oder Maven unter Folter reden würden.«

Sie hat sich geirrt. Maven brauchte man gar nicht zu foltern. Er hat sämtliche Informationen und alles, woran er sich erinnern konnte, freiwillig preisgegeben. Er hat seine Mutter in seinem Kopf herumspionieren lassen. Die Tunnelbahn, die geheime Stadt, die Liste. All das hat er an sie verraten, so wie er es immer getan hat.

In unserem Rücken erstreckt sich die Reihe der Kämpfer der Scharlachroten Garde, ein ungeordneter Haufen bewaffneter Männer und Frauen. Kilorn marschiert direkt hinter mir und lässt dabei wachsam die Blicke schweifen, während Farley uns anführt. Zwei kräftige Soldaten halten Cals Arme umklammert und sorgen dafür, dass er in ihrer Nähe bleibt. Mit den roten Tüchern sehen sie bedrohlich aus. Aber wir sind so wenige, vielleicht dreißig, und alle sind verwundet. So wenige haben überlebt.

»Wir sind nicht genug, um diese Rebellion am Laufen zu halten, selbst wenn wir ein weiteres Mal davonkommen«, flüstere ich meinem Bruder zu. Der Nebel in der Luft dämpft meine Stimme, aber er versteht mich.

Seine Mundwinkel zucken, als würde er sich ein Lächeln verkneifen. »Mach dir mal keine Sorgen.«

Bevor ich nachhaken kann, was er damit meint, bleibt der Soldat vor uns abrupt stehen. Und er ist nicht der Einzige. Farley an der Spitze reckt eine Faust hoch und schaut wütend in den schiefergrauen Himmel. Wir anderen tun es ihr nach; wir suchen etwas, das wir nicht sehen können. Nur Cal hält den Blick gesenkt. Er weiß bereits, wie unser Verhängnis aussieht.

Ein fernes, unmenschliches Heulen dringt aus dem Nebel zu uns her. Es kreist über unseren Köpfen, klingt mechanisch und monoton. Und es bleibt nicht allein. Zwölf pfeilförmige Schatten rasen über den Himmel, deren orangefarbene Tragflächen mal zwischen den Wolken hervorblitzen, mal dahinter verschwinden. Noch nie habe ich Kampfjets aus der Nähe und ohne den Schutz der Nacht gesehen. Deshalb fällt mir unwillkürlich die Kinnlade herunter, als sie in Sicht kommen. Farley brüllt irgendwelche Befehle, aber ich höre sie nicht. Dazu starre ich viel zu gebannt in den Himmel und beobachte, wie der geflügelte Tod dort oben seine Kreise zieht. Wie Cals Motorrad haben auch diese Fluggeräte aus gebogenem Stahl und Glas etwas Schönes. Ich vermute, dass bei ihrer Konstruktion Magnetoren die Hände im Spiel hatten – wie sonst könnte Metall fliegen? Unterhalb der Tragflächen sprühen blau gefärbte Triebwerke Funken, das untrügliche Anzeichen für Elektrizität. Ich spüre sie kaum, eher wie einen Atemhauch auf der Haut, und die Flieger sind zu weit entfernt, als dass ich etwas bewirken könnte. Ich kann sie nur mit den Augen – und voller Abscheu – verfolgen.

Laut surrend umrunden sie die Insel von Naercey, ohne dabei auch nur einmal aus dem perfekten Kreis auszuscheren, in dem sie fliegen. Fast bin ich versucht so zu tun, als wären sie harmlos, nichts als neugierige Vögel, die gekommen sind, um die letzten Überreste einer Rebellion in Augenschein zu nehmen. Dann saust plötzlich ein Geschoss aus grauem Metall über unsere Köpfe hinweg. Es zieht einen Rauchschweif hinter sich her und bewegt sich fast zu schnell, als dass man mit den Augen folgen könnte. Es verschwindet in dem kaputten Fenster eines halb zerfallenen Gebäudes am oberen Ende der Straße und den Bruchteil einer Sekunde später wird das gesamte Stockwerk von einer rot-orangen Explosion erschüttert. Tausend Jahre alte Träger zerbersten wie Zahnstocher, während das Bauwerk in sich zusammensackt. Dann neigt es sich zur Seite und kippt mit irreal wirkender Langsamkeit auf die Straße, wo es uns den Weg versperrt. Ich spüre das dumpfe Krachen in meinen Knochen. Eine Wolke aus Rauch und Staub rollt auf uns zu, aber ich gehe nicht in Deckung. Es braucht längst mehr als das, um mich in Angst zu versetzen.

Cal bleibt wie ich inmitten des grau-braunen Schleiers aufrecht stehen, während seine Wächter sich wegducken. Unsere Blicke treffen sich einen Moment lang, dann sacken seine Schultern nach unten – das einzige Zeichen der Niederlage, das er mich sehen lässt.

Farley packt eine Gardistin in ihrer Nähe und hilft ihr hoch. »Zerstreut euch!«, schreit sie, zeigt dabei auf die kleinen Nebenstraßen rechts und links. »Nach Norden! Zu den Tunneln!« Dann gibt sie ihren Leutnanten Anweisungen, wohin sie laufen sollen. »Shade, zum Park!« Mein Bruder nickt; er weiß offenbar, was sie meint. Die nächste Rakete schlägt schlingernd in ein nahe gelegenes Gebäude ein und übertönt Farley. Aber es ist unschwer zu erkennen, was sie ruft.

Lauft.

Ein Teil von mir möchte sich dem Angriff stellen, möchte stehen bleiben und kämpfen. Mein violett-weißer Blitz gibt sicherlich eine gute Zielscheibe ab und könnte die Kampfjets von der fliehenden Garde ablenken. Vielleicht nehme ich sogar ein oder zwei der Flieger mit in den Tod. Aber das darf nicht passieren. Ich bin wertvoller als der Rest, als rote Tücher vor dem Gesicht und blutgetränkte Verbände. Shade und ich müssen überleben – wenn nicht für die Sache, dann für die anderen. Für die vielen Hundert anderen von der Liste derer, die so sind wie wir, die sterben werden, wenn wir scheitern.

Shade weiß das ebenso gut wie ich. Er hakt sich bei mir unter und hält mich so fest, dass es wehtut. Es ist beinahe zu einfach, im Gleichschritt mit ihm zu laufen und mich von der breiten Straße weg in ein grau-grünes Dickicht wild wuchernder Pflanzen ziehen zu lassen. Das Grün wird immer üppiger, je tiefer wir eindringen, die Bäume sind ineinander verwachsen und knorrig wie deformierte Finger. Tausendjährige Verwahrlosung hat dieses Waldstück in einen toten Dschungel verwandelt. Er schirmt uns vor dem Himmel ab, bis wir nur noch hören können, dass die kreisenden Flieger näher und näher rücken. Kilorn ist die ganze Zeit dicht hinter uns. Einen Moment lang kann ich so tun, als wären wir zu Hause und würden auf der Suche nach ein bisschen Spaß und Ärger durch Stilts streifen. Wie es aussieht, finden wir inzwischen nur noch Ärger.

Als Shade irgendwann schlitternd zum Stehen kommt, schaue ich mich vorsichtig um. Kilorn stoppt neben uns und zielt mit seinem Gewehr sinnlos in den Himmel. Hinter ihm folgt niemand mehr. Ich kann nicht einmal mehr die Straße sehen oder rote Tücher, die in Ruinen Zuflucht suchen.

Mein Bruder schaut grimmig durch die Zweige nach oben und wartet darauf, dass die Kampfjets weiterziehen.

»Wohin wollen wir eigentlich?«, frage ich ihn atemlos.

Kilorn antwortet an seiner Stelle. »Erst zum Fluss«, sagt er. »Dann aufs Meer raus. Kannst du uns hinbringen?«, fügt er hinzu und wirft einen Blick auf Shades Hände, als könnte man von ihnen seine Fähigkeit ablesen. Doch Shades Stärke ist, ebenso wie meine, gut verborgen und bleibt unsichtbar, bis er beschließt, sie zu enthüllen.

Mein Bruder schüttelt den Kopf. »Nein, nicht alle auf einmal. Das ist zu weit. Außerdem laufe ich lieber, um Kräfte zu sparen.« Sein Blick verdüstert sich. »Bis wir sie dringender brauchen.«

Ich nicke zustimmend. Ich weiß nur zu gut, wie es ist, wenn man sich mit seiner Fähigkeit völlig verausgabt hat, wenn man müde bis auf die Knochen ist und sich kaum noch bewegen kann, von kämpfen ganz zu schweigen.

»Und wo bringen sie Cal hin?«

Kilorn verzieht das Gesicht bei dieser Frage. »Das interessiert mich nicht im Geringsten.«

»Das sollte es aber«, feuere ich zurück, doch meine Stimme zittert, denn ich habe Zweifel. Nein, es sollte ihn nicht interessieren. Und mich ebenso wenig. Wenn der Prinz weg ist, lass ihn gehen. »Er kann uns helfen, hier rauszukommen. Er kann mit uns kämpfen.«

»Der haut doch ab oder bringt uns um bei der erstbesten Gelegenheit, die sich ihm bietet«, faucht Kilorn und reißt sich das Tuch vom Gesicht, damit ich seine Wut sehe.

Vor meinem geistigen Auge erscheint Cals Feuer. Es verbrennt alles, was sich ihm in den Weg stellt, egal ob Metall oder Fleisch. »Er hätte dich schon längst umbringen können.« Das ist keine Übertreibung und Kilorn weiß es, das zeigt sich in seinem Gesicht.

»Irgendwie dachte ich immer, ab einem gewissen Alter hört ihr auf mit dieser Streiterei«, sagt Shade und stellt sich zwischen uns. »Wie dumm von mir.«

Kilorn presst eine Entschuldigung hervor, aber meine Gedanken sind schon wieder bei den Jets. Ich erspüre deren elektrischen Puls mit meinem eigenen, die Verbindung wird mit jeder Sekunde schwächer. »Sie fliegen von uns weg. Wenn wir loswollen, sollten wir es jetzt tun.«

Shade und Kilorn schauen mich merkwürdig an, ziehen aber nicht in Zweifel, was ich sage. »Hier entlang«, befiehlt mein Bruder und zeigt in den Dschungel. Ein beinahe unsichtbarer Pfad schlängelt sich durch die Bäume, Stein und Asphalt sind zu sehen, wo die Erde weggefegt wurde. Shade hakt sich erneut bei mir unter, während Kilorn mit zügigem Tempo vorausstürmt.

Über den immer enger werdenden Pfad hängen Zweige, die uns ins Gesicht schlagen, bis es schließlich nicht mehr möglich ist, nebeneinander herzulaufen. Doch anstatt loszulassen, drückt Shade mich sogar noch fester an sich. Dann merke ich, dass es gar nicht Shade ist, der diesen starken Druck ausübt. Es ist die Luft, die Welt. In einer schwarzen Wahnsinnssekunde komprimiert sich alles um uns herum, und plötzlich stehen wir außerhalb des Dickichts und sehen, wie Kilorn hinter uns aus dem grauen Wäldchen kommt.

»Aber er war doch eben noch vor uns«, murmele ich und blicke zwischen Shade und dem Grün hin und her. Wir treten in die Mitte der Straße, Rauchschwaden ziehen über den Himmel. »Du –«

Shade grinst, was angesichts der heulenden Kampfjets in der Ferne ziemlich unpassend ist. »Sagen wir, ich bin … gesprungen. Solange du dich an mir festhältst, kann ich dich mitnehmen«, erklärt er, bevor er uns eilig in die nächste Seitenstraße zieht.

Die Erkenntnis, soeben teleportiert worden zu sein, lässt mein Herz derart heftig schlagen, dass ich beinahe vergessen kann, in welcher Gefahr wir sind.

Aber die Jets erinnern mich schon allzu bald wieder daran. Nördlich von uns schlägt ein weiteres Geschoss ein und bringt ein Gebäude mit dem Getöse eines Erdbebens zum Einsturz. Wieder wälzt sich eine Welle von Staub auf uns zu und hüllt uns in eine weitere Schicht Grau. Rauch und Feuer sind mir inzwischen so vertraut, dass ich den Geruch in der Luft kaum noch wahrnehme, selbst als Ascheflocken wie Schnee auf uns herabfallen. Man sieht unsere Fußabdrücke in dem grauen Belag. Vielleicht sind es die letzten Spuren, die wir hinterlassen.

Shade kennt unser Ziel und weiß, wie man dort hinkommt. Kilorn hält trotz seines schweren Gewehrs problemlos mit. Inzwischen sind wir in einem Halbkreis zur Prachtstraße zurückgekehrt. Von Osten her bahnt sich das Tageslicht einen Weg zurück durch Staub und Dreck und bringt einen Hauch salzige Meeresluft mit. Im Westen liegt das erste eingestürzte Gebäude wie ein gefallener Riese über der Straße und blockiert die Rückkehr zur Tunnelbahn. Rings um uns her ragen zerbrochenes Glas, die Stahlskelette der Häuser und merkwürdige, ehemals weiße Wandabschnitte empor – es ist ein Palast aus Ruinen.

Was war das wohl vorher?, frage ich mich. Julian wüsste es. Allein an seinen Namen zu denken, tut schon weh, und ich schiebe das Gefühl beiseite.

Ein paar andere rote Tücher flitzen durch die von Asche graue Luft, und ich halte nach einer vertrauten Silhouette Ausschau. Doch Cal ist nirgends zu sehen, und ich bekomme schreckliche Angst.

»Ich gehe nicht ohne ihn von hier weg!«

Shade braucht gar nicht erst zu fragen, wen ich meine. Er weiß es auch so.

»Der Prinz begleitet uns. Darauf gebe ich dir mein Wort.«

»Auf dein Wort kann ich nicht vertrauen.« Meine Reaktion versetzt mir selbst einen Stich ins Herz.

Shade war Soldat. Sein bisheriges Leben war alles andere als leicht und er weiß, was Schmerz bedeutet. Dennoch trifft ihn meine Antwort schwer. Das kann ich ihm ansehen.

Ich entschuldige mich später bei ihm, sage ich mir.

Wenn es ein Später gibt.

Die nächste Rakete segelt über unsere Köpfe hinweg und schlägt ein paar Straßen weiter ein. Doch der ferne Krach der Explosion übertönt nicht das durchdringende und noch beängstigendere Geräusch, das sich ringsum erhebt.

Die rhythmischen Schritte von tausend Marschierenden.

2

Die Luft hängt so voll Asche, dass uns ein paar Sekunden Zeit bleiben, um unseren nahenden Untergang ins Auge zu fassen. Von Norden her werden die Silhouetten der Soldaten dunkler, bewegen sich über die Straße auf uns zu. Ihre Waffen kann ich noch nicht erkennen, aber eine Armee von Silbernen braucht keine Waffen, um zu töten.

Andere Gardisten ergreifen die Flucht und sprinten so schnell sie können die Prachtstraße hinunter. Fürs Erste sieht es so aus, als könnten sie entkommen, doch wohin? Vor ihnen liegen nur noch der Fluss und das Meer. Es gibt kein Ziel, kein Versteck für sie. Die Armee marschiert langsam, mit seltsam schlurfenden Schritten. Ich blinzele angestrengt durch den Staub und versuche irgendetwas zu erkennen. Dann begreife ich, was los ist, was Maven getan hat. Vor lauter Entsetzen versprühe ich Funken, und Shade und Kilorn springen einen Schritt zurück.

»Mare!«, ruft Shade halb überrascht, halb wütend. Kilorn starrt mich nur an, während ich um Fassung ringe.

Meine Hand schließt sich um seinen Arm, aber er verzieht keine Miene. Meine Funken haben sich bereits verflüchtigt – er weiß, dass ich ihm nicht wehtun werde. »Sieh nur!«, rufe ich und zeige nach Norden.

Wir wussten, dass Soldaten im Anmarsch waren. Cal hat es uns gesagt. Er hat uns vorgewarnt, dass Maven den Kampfjets eine Legion folgen lassen würde. Aber das konnte nicht einmal Cal vorhersehen. Nur so ein kranker Mensch wie Maven konnte auf diese albtraumhafte Idee kommen.

Die Gestalten in der ersten Reihe sind nicht in dunkelgraue Uniformen gekleidet wie Cals perfekt ausgebildete Silber-Soldaten. Und sie sind auch gar keine Soldaten. Nein, das sind Diener mit roten Livreen, roten Halstüchern, roten Tuniken, roten Hosen und roten Schuhen. Sie haben so viel Rot an sich, dass es auch ihr Blut sein könnte. Und um die Fußgelenke tragen sie eiserne Ketten, die rasselnd über den Boden schleifen. Dieses schreckliche Geräusch trifft mich wie ein Schlag, es übertönt die Kampfjets und Raketen und auch die schroffen Befehle der Silber-Offiziere, die sich hinter dieser Wand aus Roten verstecken. Ich höre nichts anderes mehr als diese Ketten.

Kilorn schäumt vor Wut. Mit finsterer Miene tritt er vor und legt an, doch das Gewehr zittert in seiner Hand. Die Armee ist noch am anderen Ende der Straße und damit selbst ohne ihren menschlichen Schutzschild zu weit weg für einen präzisen Schuss. Der so noch unmöglicher wird.

»Wir müssen weiter«, knurrt Shade. Seine Augen funkeln vor Zorn, doch er weiß, was wir tun und was wir ignorieren müssen, um am Leben zu bleiben. »Kilorn, komm jetzt, sonst lassen wir dich hier zurück.«

Die Worte meines Bruders reißen mich aus meiner Schockstarre. In der Hoffnung, die Ketten zu übertönen, packe ich Kilorns Arm und flüstere ihm etwas ins Ohr.

»Kilorn.« Das ist der beschwörende Ton, in dem ich auf Ma eingeredet habe, wenn einer meiner Brüder in den Krieg zog, wenn Pa einen Erstickungsanfall hatte, wenn unsere Welt wieder einmal zerbrach. »Wir können nichts für sie tun, Kilorn.«

»Das ist nicht wahr«, presst er durch seine Zähne und schaut dann über die Schulter zu mir hin. »Du musst irgendwas tun. Du kannst sie retten –«

Zu meiner ewigen Schande schüttele ich den Kopf. »Nein, kann ich nicht.«

Wir laufen weiter. Und Kilorn folgt uns.

Noch mehr Bomben explodieren; mit jeder Sekunde, die vergeht, kommen sie näher. Ich habe ein solches Klingeln in den Ohren, dass ich kaum noch etwas anderes höre. Stahl und Glas schwanken wie Schilfrohr im Wind, verbiegen sich und brechen schließlich, so dass ein schneidend scharfer Regen auf uns niedergeht. Schon bald ist es zu gefährlich, um weiterzulaufen, und Shade hält mich fest an der Hand. Dann packt er auch Kilorn und wir springen alle drei zusammen von dort weg, während die Welt um uns zerfällt. Mir dreht sich der Magen um, jedes Mal wenn die Dunkelheit einsetzt, und auch jedes Mal wenn die einstürzende Stadt wieder näher rückt. Asche und Betonstaub behindern die Sicht und erschweren das Atmen. Ein Hagel aus Glasscherben fügt mir kleine Schnittwunden im Gesicht und an den Händen zu und zerfetzt meine Kleider. Kilorn sieht noch schlimmer aus als ich. Seine Verbände färben sich rot von frischem Blut, aber er hält durch und achtet sorgsam darauf, uns nicht zu verlieren. Shade lockert seinen Griff keine Sekunde lang, aber er wird allmählich müde und von Sprung zu Sprung blasser. Ich helfe uns, indem ich die Granatsplitter, vor denen uns auch Shade nicht schützen kann, mit meinen Funken abwehre. Aber wir sind nicht genug, nicht einmal uns selbst können wir retten.

»Wie weit noch?« Meine Stimme klingt leise, wird von immer neuen Wellen der Zerstörung übertönt. Wegen der Staubschleier in der Luft kann ich nur wenige Meter weit sehen. Aber ich spüre etwas. Und zwar spüre ich Tragflächen, Motoren, Elektrizität; sie kreist heulend über meinem Kopf, kommt immer näher und näher. Wir könnten genauso gut Mäuse sein, die darauf warten, dass Adler herabstoßen, um uns vom Boden zu pflücken.

Shade bremst abrupt ab und schaut sich mit seinen honigfarbenen Augen sorgenvoll um. Eine schreckliche Sekunde lang fürchte ich, er könnte sich verirrt haben. »Wartet«, sagt er; er weiß etwas, das wir nicht wissen.

Sein Blick wandert nach oben, an dem Skelett eines einst prächtigen Gebäudes empor. Es ist gigantisch groß, höher als die höchste Spitze des Sonnenschlosses und breiter als der pompöse Cäsarplatz in Archeon. Mich überläuft ein Schauder, als mir klar wird, was ich sehe: Das Gebäude ist in Bewegung. Auf Trägern, die nach Jahrhunderten der Verwahrlosung instabil geworden sind, schwankt es vor und zurück, hin und her. Während wir zuschauen, neigt es sich schließlich zur Seite und sackt nach unten wie ein alter Mann, der sich in einen Sessel setzt. Erst ganz langsam, dann immer schneller und schneller fällt es überall um uns herum.

»Haltet euch an mir fest!«, schreit Shade über das laute Getöse hinweg und überprüft seinen Griff. Er schlingt den Arm um meine Schultern und drückt mich so fest an sich, dass ich es kaum aushalte. Ich warte auf unseren nächsten Sprung, auf das unangenehme Gefühl, aber dazu kommt es nicht mehr. Stattdessen ertönt ein vertrauteres Geräusch.

Schüsse.

Diesmal rettet mir nicht Shades Fähigkeit das Leben, sondern sein Körper. Eine für mich bestimmte Kugel dringt in seinen Oberarm ein, eine zweite streift sein Bein und reißt dabei eine tiefe Wunde. Er brüllt vor Schmerz und fällt beinahe auf die geborstene Erde unter uns. Selbst durch seinen Körper hindurch spüre ich den Schuss noch, aber ich habe keine Zeit für Schmerzen. Weitere Kugeln schwirren durch die Luft, zu schnell und zu zahlreich, um sie abzuwehren. Wir können nur weglaufen, vor dem einstürzenden Gebäude und vor der anrückenden Armee. Dass der verbogene Stahl zwischen uns und die Legion fällt, macht es uns leichter. Zumindest sollte es das. Die Schwerkraft und das Feuer lassen das Haus zwar einstürzen, aber die Kraft von Magnetoren verhindert, dass uns die Trümmer abschirmen. Als ich zurückblicke, sehe ich sie: Ungefähr ein Dutzend Magnetoren mit silbernen Haaren und schwarzer Rüstung fegen jeden herabfallenden Stahlträger beiseite. Ich bin zu weit weg, um ihre Gesichter erkennen zu können, aber das Haus Samos ist mir vertraut genug. Evangelina und Ptolemus führen ihre Familie an. Gemeinsam räumen sie die Straße, damit die Legion weiter vordringen kann. Damit sie zu Ende bringen, was sie begonnen haben, und uns alle töten.

Hätte Cal Ptolemus in der Arena doch nur vernichtet; wäre ich Evangelina doch nur mit derselben Freundlichkeit begegnet wie sie mir. Dann hätten wir vielleicht eine Chance. Aber dass wir ihnen gegenüber gnädig waren, kommt uns jetzt teuer zu stehen, kostet uns vielleicht sogar unser Leben.

Wir haben die Rollen getauscht, jetzt stütze ich meinen Bruder, so gut ich kann, während Kilorn ihn zu einem noch rauchenden Bombentrichter schleppt. Erleichtert dem Kugelhagel für einen Moment zu entkommen, springen wir hinein. Aber die Ruhepause währt nicht lange.

Kilorn keucht, auf seiner Stirn stehen Schweißperlen. Er zerrreißt seinen Ärmel und verbindet damit Shades Bein. Blitzschnell ist der Lappen von Blut durchtränkt. »Kannst du springen, Shade?«

Mein Bruder konzentriert sich, spürt nicht den Schmerzen nach, sondern seiner Kraft. Ich kenne das nur zu gut. Dann schüttelt er langsam den Kopf, seine Miene verfinstert sich. »Nein, noch geht es nicht.«

Kilorn flucht leise. »Und was sollen wir jetzt machen?«

Es dauert eine Sekunde, bis ich begreife, dass er mich fragt und nicht meinen älteren Bruder. Nicht den Soldaten, der sich mit Schlachten besser auskennt als wir beide zusammen. Aber er fragt auch nicht wirklich mich. Nicht Mare Barrow aus Stilts, die Lügnerin, die Diebin, seine Freundin. In diesem Moment wendet sich Kilorn an die andere in mir, die, zu der ich in den Sälen eines Palastes und im Sand einer Arena geworden bin.

Er fragt die Blitzwerferin.

»Mare, was machen wir jetzt?«

»Ihr lasst mich hier zurück, das macht ihr!«, knurrt Shade durch zusammengebissene Zähne, bevor ich etwas sagen kann. »Lauft zum Fluss, dort trefft ihr auf Farley. Ich springe zu euch, sobald ich kann.«

»Lüge eine Lügnerin nicht an«, sage ich und muss mich zusammenreißen, um nicht zu zittern. Ich habe meinen Bruder gerade erst zurückbekommen; er ist ein Geist, der aus dem Totenreich erwacht ist. Und ich werde ihn nicht wieder dorthin entgleiten lassen, um keinen Preis der Welt. »Wenn, dann entkommen wir alle zusammen von hier. Alle drei.«

Die marschierende Legion lässt die Erde erbeben. Ein flüchtiger Blick über den Rand des Kraters sagt mir, dass sie keine hundert Meter mehr entfernt sind, und sie kommen schnell näher. Durch die roten Reihen hindurch kann ich die Silbernen sehen, ihre dunkelgrauen Uniformen. Einige tragen Rüstungen in den Farben ihrer Häuser. Blau leuchtet mir entgegen, Gelb, Schwarz, Braun und noch mehr. Nymphen, Kopflenker, Gleiter und Starkarme, die mächtigsten Kämpfer, die die Silbernen aufzubieten haben. Sie halten Cal für den Mörder des Königs und mich für eine Terroristin, und sie werden die ganze Stadt zerstören, um uns zu vernichten.

Cal.

Nur mein blutender Bruder und Kilorns atemloses Keuchen halten mich davon ab, aus dem Krater zu springen. Ich muss ihn finden, ich muss. Wenn nicht um meinetwillen, dann um der Sache willen, damit unser Rückzug gelingen kann. Er ist so viel wert wie hundert Soldaten. Er ist ein goldener Schutzschild. Aber wahrscheinlich ist er schon weg, geflohen, hat seine Fesseln geschmolzen und ist auf und davon, als die Stadt einzustürzen begann.

Nein, Cal würde sich nicht einfach so davonmachen. Niemals würde er vor dieser Armee, vor Maven oder vor mir weglaufen. Hoffentlich irre ich mich nicht. Hoffentlich ist er nicht tot.

»Hilf ihm hoch, Kilorn.« Lady Blonos hat mir im Sonnenschloss beigebracht, wie eine Prinzessin zu sprechen. Mit schneidender Stimme, gebieterisch, keinen Widerspruch duldend.

Kilorn gehorcht, aber Shade bringt es tatsächlich fertig zu protestieren: »Ich halte euch nur auf.«

»Dafür kannst du dich hinterher entschuldigen«, erwidere ich, während ich nach seinem Arm greife. Aber ich achte kaum auf ihn und Kilorn, da ich auf etwas anderes konzentriert bin. »Los jetzt, bewegt euch!«

»Mare, wenn du glaubst, wir würden dich hier zurück–«

Mit Funken in den Händen und Entschlossenheit im Herzen drehe ich mich zu Kilorn um. Ihm bleiben die Worte im Hals stecken, als er hinter mir die mit jeder Sekunde näher kommende Armee erblickt. Man hört lautes Kratzen von Metall über Stein, während Kopflenker und Magnetoren weiter Trümmerteile von der Straße schaffen und so den Weg zu uns freiräumen.

»Lauft!«

Wieder gehorcht er und Shade bleibt nichts anderes übrig, als neben ihm herzuhumpeln und mich zurückzulassen. Während sie aus dem Krater kraxeln und nach Westen hasten, bewege ich mich mit langsamen Schritten gen Osten. Die Armee wird stoppen, wenn ich mich ihr in den Weg stelle. Sie muss.

Nach einer beängstigenden Sekunde werden die Roten langsamer und halten schließlich mit klirrenden Ketten an. Die Silbernen hinter ihnen balancieren schwarze Gewehre auf ihren Schultern, als wögen sie nichts. Die Kriegsfahrzeuge, schwere Maschinen mit dicken Reifen, kommen irgendwo hinter den Soldaten quietschend zum Stehen. Ich spüre, wie ihr Strom durch meine Adern surrt.

Die Armee ist jetzt so dicht vor mir, dass ich die Befehle der Offiziere verstehen kann: »Die Blitzwerferin!« – »Richtet die Reihe aus und geht in Position!« – »Legt an!« – »Nicht schießen!«

Das Schlimmste kommt zuletzt. In der nun plötzlich stillen Straße höre ich Ptolemus’ Stimme. Sie klingt wie immer wütend und hasserfüllt.

»Macht Platz für den König!«, ruft er.

Ich taumele zurück. Ich habe Mavens Armeen erwartet, aber nicht Maven selbst. Er ist kein Soldat, wie sein Bruder, und er führt sonst nie eine Armee an. Aber da ist er, stolziert mit Ptolemus und Evangelina auf den Fersen durch die sich teilenden Reihen. Als er hinter den Roten hervortritt, geben beinahe meine Knie nach. Er trägt eine glänzende schwarze Rüstung und einen blutroten Umhang. Irgendwie wirkt er größer als heute Morgen. Die Flammenkrone seines Vaters sitzt noch immer auf seinem Kopf, obwohl sie auf einem Schlachtfeld nichts verloren hat. Vermutlich will er der Welt zeigen, was er mit seinen Lügen gewonnen hat, was für eine Kostbarkeit er sich unter den Nagel gerissen hat. Selbst aus der Ferne spüre ich die Hitze seines wütenden Blicks, seines brennenden Zorns. Sie versengt mich innen und außen.

Nur das Pfeifen der Jets über unseren Köpfen ist zu hören; es ist das einzige Geräusch auf der Welt.

»Ich sehe, du bist so mutig wie eh und je«, sagt Maven. Seine Stimme trägt bis ans Ende der Prachtstraße, hallt von den Ruinen wider und verhöhnt mich. »Und noch genauso dumm.«

Aber wie in der Arena verberge ich meine Wut und meine Angst, gönne ihm diese Genugtuung nicht.

»Du solltest kleine Schweigerin heißen.« Er lacht kalt und seine Armee stimmt in dieses Lachen ein. Die Roten bleiben still, ihre Blicke sind starr auf den Boden gerichtet. Sie möchten das, was gleich passieren wird, nicht sehen. »Nun, kleine Schweigerin, sag deinen Verbrecherfreunden, dass es aus ist. Sie sind umstellt. Ruf sie her, dann schenke ich ihnen einen guten Tod.«

Selbst wenn ich könnte, würde ich einen solchen Befehl niemals ausgeben. »Sie sind schon weg.«

Lüge einen Lügner nicht an. Und Maven ist der größte Lügner von allen.

Dennoch wirkt er verunsichert. Die Scharlachrote Garde ist schon so häufig entwischt, auf dem Cäsarplatz, in Archeon. Vielleicht entkommt sie auch jetzt wieder. Was für eine Blamage das wäre. Was für ein katastrophaler Start in seine Regentschaft.

»Und der Verräter?«, fragt er in schärferem Ton, und Evangelina rückt zu ihm auf. Ihr silbernes Haar glänzt wie die Klinge eines Rasiermessers, heller als ihre vergoldete Rüstung. Doch Maven bewegt sich, schiebt sie weg, wie eine Katze es mit einem Spielzeug tun würde. »Was ist mit meinem elenden Bruder, dem ›gefallenen Prinzen‹?«

Darauf bekommt er keine Antwort von mir, denn ich habe keine.

Maven lacht erneut und diesmal trifft mich sein Lachen mitten ins Herz. »Hat er dich auch im Stich gelassen? Ist er abgehauen? Der Feigling bringt unseren Vater um und versucht mir meine Krone zu rauben, nur um sich dann davonzuschleichen und zu verstecken?« Er empört sich oder tut vielmehr vor seinen Adeligen und Soldaten so. Für sie muss er den tragischen Sohn spielen, einen König, der nie für den Thron bestimmt war und der nichts anderes will, als dem Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Ich hebe herausfordernd das Kinn. »Glaubst du wirklich, Cal würde so etwas tun?«

Maven ist alles andere als einfältig. Er ist böse, aber nicht dumm, und er kennt seinen Bruder besser als jeder andere. Cal ist kein Feigling und wird es niemals sein. Daran ändern auch Mavens Lügen nichts. Mavens Augen verraten, was in seinem Herzen vorgeht, und er blickt nervös in die Gassen und Straßen, die von diesem zerstörten Boulevard wegführen. In jeder davon könnte Cal sich verstecken, bereit loszuschlagen. Selbst ich könnte eine Falle sein, der Köder, um den Betrüger herauszulocken, den ich einst meinen Verlobten und Freund nannte. Als Maven den Kopf dreht, verrutscht die Krone, die zu groß für seinen Schädel ist. Sogar das Metall weiß, dass es nicht rechtmäßig ihm gehört.

»Ich glaube, du stehst allein da, Mare«, sagt er leise. Trotz allem, was er mir angetan hat, erschaudere ich, als er meinen Namen sagt, und denke an vergangene Zeiten. Früher hat er ihn voller Liebenswürdigkeit und Zuneigung ausgesprochen. Jetzt klingt es wie ein Fluch. »Deine Freunde sind weg. Du hast verloren. Und du bist eine Abscheulichkeit, die Einzige deiner erbärmlichen Art. Dich von dieser Welt zu entfernen, ist ein Akt der Gnade.«

Noch mehr Lügen, und wir wissen es beide. Ich erwidere sein kaltes Lachen. Ganz kurz sieht es wieder so aus, als wären wir Freunde. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Ein Kampfjet rast vorbei. Seine Tragflächen streifen beinahe die Spitze einer der Ruinen hinter uns. Er ist so nah. Zu nah. Ich spüre sein elektrisches Herz, seine surrenden Triebwerke, die ihn irgendwie in der Luft halten. Ich baue eine Verbindung zu ihnen auf und tue das, was ich schon so oft getan habe. Was ich schon mit Leuchten und Kameras, mit Kabeln und Stromkreisen gemacht habe, seit ich zur Blitzwerferin geworden bin: Ich greife auf diese Triebwerke zu und schalte sie aus.

Der Jet sackt ab und trudelt einen Moment lang mit der Spitze nach unten durch die Luft. Seine ursprüngliche Flugbahn sollte ihn hoch über die Prachtstraße und die Legion führen, zum Schutz des Königs. Jetzt rast er über die Reihen der Roten hinweg auf Hunderte Silberne zu und stürzt kopfüber in die Menge. Die Magnetoren aus dem Haus Samos und die Kopflenker reagieren nicht schnell genug, um den Jet abzufangen, bevor er sich in die Straße hineinbohrt. Asphaltbrocken und menschliche Körper fliegen durch die Luft. Der laute Knall, mit dem er explodiert, wirft mich fast um und drückt mich weiter nach hinten. Das Ganze ist so ohrenbetäubend und schmerzhaft, dass ich die Orientierung verliere. Keine Zeit für Schmerzen, sagt mein Kopf. Ich verschwende keinen weiteren Blick an das Chaos, das einmal Mavens Armee war. Ich laufe bereits, und mein Blitz ist bei mir.

Violette und weiße Funken schirmen meinen Rücken ab, schützen mich vor den Huschern, die mich einholen wollen. Einige von ihnen kollidieren bei dem Versuch, zu mir durchzudringen, mit meinem Blitz und sinken als Häufchen aus verbranntem Fleisch und zuckenden Knochen zu Boden. Ich bin dankbar, dass ich ihre Gesichter nicht sehen kann, denn bestimmt würden sie mich bis in meine Träume verfolgen. Als Nächstes fallen Schüsse, doch mein Zickzack-Sprint macht es schwer, mich zu treffen, und die wenigen Kugeln, die mir nahe kommen, zerschmelzen zischend an meinem Schild. So hätte es mir damals bei der Königinnenkür auch ergehen müssen; ich hätte mit einem Zischen verglühen müssen, als ich von oben in das Netz aus Strom gefallen bin. Es kommt mir vor, als wäre das Ewigkeiten her. Über mir kreisen erneut heulend Kampfjets, diesmal jedoch sorgsam auf einen Sicherheitsabstand bedacht. Ihre Raketen sind nicht so zurückhaltend.

Die Ruinen von Naercey gibt es seit Tausenden von Jahren, aber diesen Tag werden sie nicht überstehen. Gebäude und Straßen zerbersten unter dem doppelten Ansturm von silbernen Fähigkeiten und Raketen. Jede nur mögliche Art der Zerstörung wird eingesetzt. Die Magnetoren verdrehen und zerbrechen Stahlträger, während Kopflenker und Starkarme Trümmer durch die aschgraue Luft schleudern. Aus den Abflüssen sickert das Wasser, weil Nymphen die Stadt zu fluten versuchen, um auch noch die letzten in den Tunneln versteckten Gardisten herauszuspülen. Ein von den Windsäern der Armee angefachter Sturm heult in Orkanstärke. Die Böen wirbeln so viel Wasser und Dreck durch die Luft, dass mir die Augen brennen und ich kaum noch etwas sehe. Und als die Explosionen der Berster zugleich den Boden unter mir erbeben lassen, verliere ich fast die Orientierung und stolpere. Ich bin keine, die so leicht stürzt, aber jetzt rutsche ich mit dem Gesicht über den Asphalt und hinterlasse eine Spur aus Blut. Der hohe, durchdringende Schrei eines Heulers bringt mich erneut zu Fall. Ich muss mir die Ohren zuhalten und Blut tropft zwischen meinen Fingern hindurch. Aber ich sollte dem Heuler, der mich niedergestreckt hat, wohl dankbar sein. Noch im Fallen spüre ich, wie eine Rakete so dicht über mich hinwegzischt, dass sie die Luft um mich herum in Schwingung versetzt.

Sie schlägt viel zu nahe ein, die Hitze drückt gegen meinen hastig wiederhergestellten Blitzschild. Ich frage mich kurz, ob ich wohl ohne Augenbrauen sterben werde, aber die Hitze verändert sich nicht. Sie ist unangenehm, aber auszuhalten. Und dann ziehen mich starke, schmerzhaft fest zupackende Hände wieder auf die Füße. Blonde Haare glänzen im Feuerschein. In dem beißenden Sturm kann ich gerade so ihr Gesicht erkennen: Farley. Ihre Waffe ist weg, ihre Kleider sind zerfetzt und ihre Muskeln zittern, aber sie hält mich weiter aufrecht.

Hinter ihr sehe ich eine große, vertraute Gestalt, die sich dunkel vom grellen Licht der Explosion abhebt. Mit einer einzigen ausgestreckten Hand hält er ihre Wucht von uns fern. Seine Handschellen sind verschwunden, geschmolzen oder weggeworfen. Als er sich umdreht, breitet sein Feuer sich aus. Die Flammen recken sich züngelnd gen Himmel und über die zerstörte Straße, doch nicht zu uns. Cal weiß genau, was er tut. Er lenkt die Feuersbrunst um uns herum wie Wasser um einen Felsen. So wie schon in der Arena errichtet er quer über die breite Straße eine flackernde Wand, die uns vor seinem Bruder und dessen Legion schützt. Nur dass seine Flammen jetzt, angefacht durch den Sauerstoff und seine Wut, noch stärker sind. Sie schlagen haushoch und sind so heiß, dass ihr Zentrum sich gespenstisch blau färbt.

Weitere Raketen fallen, aber Cal hält auch ihre Wucht in Schach und benutzt ihr Feuer, um seine eigenen Kräfte anzufachen. Es hat fast etwas Majestätisches, wie seine langen Arme ausholen und kreisen und mit stetem Rhythmus die Zerstörung in Schutz verwandeln.

Farley versucht mich mit Gewalt wegzuziehen. Im Schutz der Flammen schaue ich zum Fluss, knapp hundert Meter von uns entfernt. Und davor sehe ich die schemenhaften Gestalten von Kilorn und meinem Bruder, die der versprochenen Sicherheit entgegenhumpeln.

»Komm jetzt, Mare!«, ruft Farley wütend und zerrt an meinem verletzten und geschwächten Körper.

Einen kurzen Moment lang lasse ich mich von ihr mitziehen. Ich kann vor Schmerzen nicht klar denken. Aber ein Blick zurück genügt, und ich begreife, was sie tut, wozu sie mich zu bringen versucht.

»Ich gehe nicht ohne ihn!«, schreie ich zum zweiten Mal an diesem Tag.

»Er kommt ganz gut allein klar«, sagt sie. In ihren blauen Augen spiegelt sich die Feuersbrunst.

Früher habe ich das auch gedacht. Dass Silberne unbesiegbar seien, auf der Erde wandelnde Götter, zu stark, um sie zu zerstören. Aber erst heute Morgen habe ich drei von ihnen getötet: den Rhambos-Starkarm, den Nymph Lord Osanos und Arven. Und durch mein Blitzgewitter vielleicht sogar noch mehr. Mal davon abgesehen, dass sie auch Cal und mich fast umgebracht hätten. Wir mussten uns in dieser Arena gegenseitig das Leben retten. Dasselbe müssen wir auch jetzt tun.

Farley ist größer als ich, kräftiger und stärker, aber ich bin flinker, selbst in angeschlagenem Zustand und halb taub. Ein kurzer Tritt aus dem Fußgelenk, ein gut getimter Schubs und sie stolpert nach hinten und lässt mich los. Sofort drehe ich mich um und erspüre mit gespreizten Händen das, was ich brauche. In Naercey gibt es viel weniger Elektrizität als in Archeon oder sogar Stilts, aber ich muss auch keine fremden Stromquellen mehr anzapfen. Ich liefere ihn mir selbst.

Der erste Schwall Nymphen-Wasser klatscht mit der Kraft einer Flutwelle gegen das Feuer. Das meiste davon verdampft innerhalb von Sekunden, aber der Rest fällt auf die Feuerwand und löscht die großen Flammen. Ich antworte mit meiner Elektrizität, ziele damit auf die sich auftürmenden, in der Luft brechenden Wellen. Dahinter drängen die Silber-Legionen mit aller Macht auf uns zu. Wenigstens wurden die angeketteten Roten in die hinteren Reihen verbannt. Das ist Mavens Werk. Er will nicht, dass sie den Angriff verlangsamen.

Doch nun müssen seine Soldaten gegen meinen Blitz anrennen, in dessen Schutz Cals Flammen erneut aus der Glut hochschlagen.

»Zieh dich langsam zurück«, sagt Cal und zeigt mit der offenen Hand hinter uns. Ich passe mich seinen vorsichtigen Schritten an, ohne das heranstürmende Unheil aus den Augen zu lassen. Wir arbeiten zusammen, wechseln uns ab und schützen uns gegenseitig, während wir langsam zurückweichen. Wenn sein Feuer schwächer wird, lasse ich meinen Blitz aufflackern und umgekehrt. Gemeinsam haben wir eine Chance.

Er dirigiert mich mit kurzen, gemurmelten Befehlen, sagt mir, wann ich mich zurückbewegen soll, wann den Blitzschild hochziehen und wann ihn wieder sinken lassen. Er sieht erschöpfter aus denn je. Unter seiner blassen Haut zeichnen sich die Adern blauschwarz ab und um seine Augen liegen graue Ringe. Mir ist klar, dass ich noch schlimmer aussehen muss. Aber das von ihm vorgegebene Tempo sorgt dafür, dass wir unsere Kräfte nicht völlig verausgaben, dass wir es immer wieder schaffen, rechtzeitig kleine Reserven zu mobilisieren.

»Nur noch ein kleines Stück«, ruft Farley von hinten. Aber sie läuft nicht weg. Sie bleibt bei uns, obwohl sie nur normale menschliche Kräfte besitzt. Sie hat mehr Mut, als ich ihr zugetraut habe.

»Ein kleines Stück wohin?«, frage ich durch zusammengebissene Zähne, während ich ein weiteres Netz aus Elektrizität auswerfe. Trotz Cals Kommandos werde ich langsamer, und prompt durchbricht ein Trümmerteil unseren Schutzwall. Es fliegt ein paar Meter weit, stürzt dann zu Boden und zerfällt zu Staub. Uns läuft die Zeit davon.

Aber Maven geht es nicht anders.

Ich kann den Fluss riechen und das dahinterliegende Meer. Die frische, salzige Brise ist verlockend, auch wenn ich keine Ahnung habe, was nun folgt. Ich weiß nur, dass Farley und Shade glauben, dass das Wasser uns aus Mavens Fängen retten wird. Als ich einen Blick hinter mich werfe, sehe ich nur die Prachtstraße, die plötzlich abbricht und in Wasser übergeht. Dort steht Farley und wartet auf uns, ihre kurzen Haare wehen im glutheißen Wind. Ihre Lippen formen das Wort Springt, bevor sie sich vom Rand der kaputten Straße stürzt und verschwindet.

Was ist das bloß immer mit ihr und diesen Abgründen, die sich plötzlich auftun?

»Wir sollen springen«, rufe ich Cal zu, als ich mich gerade noch rechtzeitig umdrehe, um seine Feuerwand zu ersetzen.

Ein Ächzen signalisiert seine Zustimmung; zum Sprechen ist er zu angestrengt. Wie mein Blitz werden auch seine Flammen langsam schwächer. Inzwischen können wir die Soldaten auf der anderen Seite sehen. Die flimmernde Hitze des Feuers verzerrt ihre Gesichter, verwandelt Augen in brennende Kohle, Münder in grinsende Mäuler voller Reißzähne und Männer in Dämonen.

Einer von ihnen tritt vor an die Feuerwand, so dicht, dass er eigentlich verbrennen müsste. Doch ihm passiert nichts. Stattdessen teilt er die Flammen wie einen Vorhang.

Das kann nur einer sein.

Maven schüttelt glühende Funken von seinem albernen Umhang und lässt die Seide verbrennen, aber seine Rüstung hält stand. Er besitzt sogar die Unverfrorenheit zu grinsen.

Irgendwie findet Cal trotzdem die Stärke, sich abzuwenden. Anstatt seinen Bruder mit bloßen Händen in Stücke zu reißen, packt er mein Handgelenk mit glühend heißen Fingern und wir rennen gemeinsam los, ohne uns darum zu kümmern, was in unserem Rücken passiert. Maven ist uns in keiner Hinsicht gewachsen, und das weiß er auch. Statt uns anzugreifen, schreit er. Trotz der Krone und trotz all des Blutes, das an seinen Händen klebt, ist er noch immer so jung.

»Ja, lauf nur, Mörder! Lauf, Blitzwerferin! Lauft schnell und weit!« Sein Gelächter hallt von den einstürzenden Ruinen wider und verfolgt mich. »Es gibt keinen Ort, an dem ich euch nicht finde!«

Während wir rennen, nehme ich vage wahr, dass mein Blitz endgültig versiegt. Da auch Cals Flammen verlöschen, sind wir der feindlichen Legion schutzlos ausgeliefert. Aber genau das ist der Moment, in dem wir springen, in dem wir durch die Luft auf das Wasser drei Meter unter uns zustürzen.

Als wir landen, ertönt kein lautes Platschen, sondern ein hohler metallischer Klang. Ich rolle instinktiv ab, um mir nicht die Knöchel zu brechen, spüre aber dennoch einen stechenden Schmerz. Was ist das? Farley erwartet uns schon. Sie steht knietief in dem kalten Fluss, neben einer zylindrischen Metallröhre mit oben offener Klappe. Farley klettert ohne ein Wort hinein und verschwindet irgendwo in der Tiefe. Wir haben keine Zeit, zu diskutieren oder Fragen zu stellen, und folgen ihr blindlings.

Wenigstens ist Cal so schlau, die Klappe hinter uns zuzumachen und so nicht nur den Fluss, sondern auch den Krieg auszusperren. Ein lautes Druckluftzischen verrät uns, dass die Röhre sich wasserdicht verschließt. Aber lange wird uns das auch nicht helfen. Vor der Legion sind wir dadurch nicht geschützt.

»Noch ein Tunnel?«, frage ich atemlos, während ich zu Farley herumwirbele. Die Bewegung lässt mich Sternchen sehen, meine Beine zittern und ich muss mich anlehnen.

Farley stützt mich, wie sie es schon oben auf der Straße getan hat. »Nein, das hier ist kein Tunnel«, antwortet sie mit einem geheimnisvollen Grinsen.

Dann spüre ich es. Es ist wie eine Batterie, die irgendwo surrt, nur größer. Stärker. Es pulsiert überall um uns herum und durch den merkwürdigen schmalen Gang, in dem blinkende Schalter und gedämpfte gelbliche Lichter vor meinen Augen verschwimmen. Undeutlich, wie purpurrote Schatten, nehme ich darin rote Tücher wahr, hinter denen sich die Gesichter von Gardisten verbergen. Dann erbebt der Gang mit einem Ächzen, neigt sich und sinkt. In die Tiefe.

»Ein Boot. Ein Unterwasser-Boot«, sagt Cal. Seine Stimme klingt weit weg, zittrig und schwach. Genauso wie ich mich fühle.

Keiner von uns beiden schafft mehr als ein paar Schritte, dann sacken wir zusammen und rutschen an den gewölbten Wänden zu Boden.

3

In den letzten Tagen bin ich in einer Gefängniszelle aufgewacht und in einer Tunnelbahn. Jetzt erwache ich in einem Unterwasser-Boot. Wo werde ich morgen die Augen aufschlagen?

Allmählich glaube ich, dass all das ein Traum war oder eine Halluzination oder Schlimmeres. Aber kann man in Träumen müde sein? Denn das bin ich definitiv. Ich bin vollkommen ausgelaugt, jeder Knochen, jeder Muskel und jede Nervenfaser schmerzt. Und mein Herz ist eine einzige blutende Wunde, zerrissen von meinem Verrat und meinem Scheitern. Als ich die Augen öffne und graue Wände in einem beengten Raum sehe, stürzt alles, was ich am liebsten vergessen würde, wieder auf mich ein. Es ist, als wäre Königin Elara in meinem Kopf und würde mich zwingen, meine schlimmsten Erinnerungen erneut zu durchleben. Sosehr ich mich auch bemühe, ich kann sie nicht abstellen.

Meine stummen Zofen wurden hingerichtet, obwohl sie sich keines anderen Verbrechens schuldig gemacht haben, als meine Haut anzumalen. Tristan, aufgespießt wie ein Schwein. Walsh. Sie war so alt wie mein Bruder, eine Dienerin aus Stilts, meine Freundin – eine von uns. Und sie starb einen grausigen Tod von eigener Hand, um die Garde zu schützen, unsere Sache und mich. In den Tunneln unter dem Cäsarplatz sind sogar noch mehr Gardisten gestorben. Cals Soldaten haben sie getötet – und unser törichter Plan. Die Erinnerung an dieses vergossene rote Blut schmerzt, aber auch der Gedanke an das Silber-Blut lässt mich nicht kalt. Lucas, ein Freund, ein Beschützer, ein Silberner mit einem guten Herzen, hingerichtet wegen dem, wozu Julian und ich ihn gezwungen haben. Lady Blonos, enthauptet, weil sie mir beigebracht hat, wie man richtig sitzt. Oberst Macanthos, Reynald Iral, Belicos Lerolan. Für die Sache geopfert. Ich muss fast würgen, als mir Lerolans vierjährige Zwillinge einfallen; sie starben bei der Explosion, die auf die Schießerei im Schloss folgte. Maven hat mir erzählt, es sei ein Unfall gewesen, ausgelöst durch eine beschädigte Gasleitung, aber inzwischen weiß ich es besser. Er ist viel zu bösartig, als dass das ein zufälliges Zusammentreffen gewesen sein kann. Ich bezweifle, dass er irgendeinen Skrupel hatte, noch ein paar Menschen mehr zu opfern, nur um die Welt davon zu überzeugen, dass die Garde eine Bande von Monstern ist. Er wird auch Julian töten, und Sara. Wahrscheinlich sind die beiden schon tot. Eine unerträgliche Vorstellung. Meine Gedanken kehren zurück zu Maven, zu seinen kalten blauen Augen und dem Moment, in dem ich begriffen habe, dass sich hinter seinem charmanten Lächeln ein Ungeheuer verbirgt.

Das Etagenbett, auf dem ich liege, ist hart, die Decken sind dünn, es gibt kein nennenswertes Kissen, aber ein Teil von mir möchte trotzdem einfach liegen bleiben. Schon kehrt mein Kopfweh zurück und pocht zusammen mit dem elektrischen Puls dieses Wunderbootes. Eine klare Ansage – auch hier werde ich keinen Frieden finden. Noch nicht, dazu ist zu viel zu tun.