Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Go for it! (engl. Titel im Original: Don't boil the canary) ist die Autobiografie von Ted Simon, dem Autor von "Jupiters Fahrt", dem weltweit meistgelesenen Motorrad-Reise-Buch! Doch über sein Leben vor dieser Reise ist fast nichts bekannt. Damit seine eigenen Kinder - ein Sohn, zwei Enkel - eine bessere Vorstellung davon haben, wer er ist oder war, begann er, dieses Buch zu schreiben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 620

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Ann, die mich so sehr unterstützt hat.

Und für William, Lyndon und Wyatt, damit sie mich besser kennenlernen.

Die Inspiration für das Unterfangen, meine Kindheit nachzuzeichnen, war Marcel Pagnols unvergleichliche Beschreibung seines Lebens und der Zeit, in der er neun und zehn Jahre alt war. In La Gloire de Mon Père und später in Le Château de Ma Mère beschwört er ein ereignisreiches Leben voller Emotionen herauf, das ohne Unterbrechungen durch Tage, Wochen und Monate fließt – und selbst, wenn man eine große dichterische Freiheit annimmt, war die zugrundeliegende Geschichte voller Charaktere und Ereignisse zweifellos vorhanden. Pagnols Tour de Force reicht bis weit vor den Ersten Weltkrieg in das Jahr 1903 zurück, in eine Zeit, von deren Stabilität man nur träumen kann. Er sieht sich im Kreis seiner Familie – seinem Vater, seiner Mutter, einem kleinen Bruder und einer noch kleineren Schwester – aufwachsen, beobachtet sie, reflektiert beständig seine Beziehungen zu ihnen und denkt auf höchst amüsante Weise über die Ursprünge des Lebens nach. Vergeblich habe ich in meinen Erinnerungen nach ähnlichen Episoden aus meinen frühen Jahren gesucht – ich kann stattdessen das Folgende anbieten:

GO FOR IT!

INHALT

1. Erster Mai, ich komme!

2.

Captain Blood

bei Kerzenschein

3. Radieschen für den Sieg

4. Meine Welt auf Linoleum

5. Eine Banane zu Weihnachten

6. Das Ende meiner Höhenflüge

7. »Auch ich hätte Gefangener in Bergen-Belsen sein können.«

8. Bill tritt in unser Leben

9. »Simon, du denkst zu viel.«

10. Sex, Politik,

Fish and Chips

und das Kino

11. Leben unter der Oxford Street

12. »Wie geht es Seiner Majestät heute Morgen?«

13. Von Kippern und

Gauloises

14. Mein Sackgassen-Job

15. Auf der Karriereleiter nach oben

16. Nächstes Mal mache ich es besser

17. Ein unmoralisches Angebot

18. Die Kündigung – und eine Ahnung vom Landleben

19. Ein Wikinger im

Troubadour

20. Der Gruppenführer und ich

21.

Tosca

im Badezimmer

22. Wie ich London vor der Atombombe bewahrte

23. Pferde im ersten Stock

24. »Kauf einen Panzer, wenn es sein muss!«

25. Die Rettung des British Empire

26. Beim Klabautermann!

27. »Dein Vater war ein guter Mann.«

28. »Jetzt bist du einer von uns.«

29. New York, New York – welch wunderbare Stadt!

30. Solange der Körper sich nicht bewegt …

31. Wir druckten 80.000 Exemplare – und hielten den Atem an.

32. »Das ist einfach ein Haufen Gauner.«

33. Kapitulation

34. »Jim Clark hat nicht hier geschlafen.«

35. Heather hat einen Plan

36. »Haben wir dich!«

37. Saint-Privat – und sonst gar nichts

38. Mein mittelalterliches Rätsel

39. Mein Jahr mit March

40. Einer der »schönen Menschen«

41. Und noch eine Unterbrechung

42. »Warum hast du das gemacht?«

1. Erster Mai, ich komme!

Das Leben eines Menschen hat viele Anfänge: Geburt, bewusste Erinnerungen, Sprache und so weiter. Doch wenn ich nach dem ersten wirklich bedeutenden Ereignis meines Lebens gefragt werde, denke ich immer an einen Tag in London, an dem ich als Kind die Kensington Park Road entlangging – und kann nichts weiter dazu sagen, als genau diesen Augenblick zu beschreiben. Ich bin nicht sicher, wann es war, und es ist auch nichts Besonderes passiert.

Ich glaube, ich war etwa dreizehn oder vierzehn; vielleicht war es auch früher. Auf jeden Fall war es vor Kriegsende, denn wir wohnten schon am anderen Ende der Kensington, näher am Notting Hill Gate, und ich hatte keinen Grund mehr, sie hinunterzulaufen.

Manchmal frage ich mich, wie Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, sich zeitlich orientieren – schließlich wirkt jeder andere Anhaltspunkt vergleichsweise trivial: »Ich habe meine Jungfräulichkeit kurz vor der Währungsreform verloren.« – aber wann war die nochmal? Oder: »Ich habe meinen Führerschein während der Suez-Krise gemacht.« Es ist einfach nicht das Gleiche, auch wenn es in meinem Fall sogar stimmt.

Nichts war so einschneidend wie der Krieg. Mein Krieg begann 1939 und endete 1945, ich war gerade vierzehn. Es gab ein ›vor dem Krieg‹, ein »während des Krieges« und ein »nach dem Krieg« – und alle drei Phasen waren mit vollkommen verschiedenen Gefühlen, Geschmäckern und Farben verbunden. Die Amerikaner erlebten einen anderen Krieg. Er begann 1941 und endete einige Monate nach unserem mit einem großen Knall, doch niemand, den ich in Amerika kenne, nutzt ihn als Orientierung. Vielleicht, weil viele zu jung sind, um sich daran zu erinnern, oder weil er viel zu weit entfernt stattfand.

Mein Krieg hingegen kam sehr nahe, und er war überall. In den Gärten der Kensington Park Road öffneten sich Luftschutzbunker, Sandsäcke stapelten sich vor Gebäuden, um die Wucht der Explosionen abzumildern, Schaufenster waren kreuz und quer mit Klebeband verstärkt und an den Fenstern des vorbeifahrenden 52er Busses waren grüne Mesh-Netze angebracht, um im Fall eines Bombenangriffs das splitternde Glas festzuhalten. Die roten, gusseisernen Briefkästen, in die wir früher unsere Post geworfen hatten, waren oben nun gelb angemalt und sollten bei einem Gasangriff ihre Farbe verändern. Fast wünschte man sich einen Gasangriff, um das zu erleben. Ich fand Chemie damals sehr spannend und ich hatte ein besonderes Set aus Geruchsproben, mit denen man herausfinden konnte, ob man gerade mit Phosgen, mit Senfgas oder mit dem alten, langweiligen Chlorgas vergiftet wurde. Ich habe keine Ahnung, wie uns das helfen sollte; unsere Gasmasken machten derartige Unterschiede jedenfalls nicht.

Jeder und jede hatte zu Beginn des Kriegs eine Gasmaske bekommen, und wir sollten nicht ohne sie nach draußen gehen. Man muss sich das vorstellen: 45 Millionen Gasmasken, jede in einem Pappkarton und mit Trageriemen. Damals war eine Million viel, egal wovon. Bis zur Mitte des Krieges hatten die meisten ihre Maske verloren oder verlegt, und wer sie noch hatte, trug sie ganz bestimmt nicht mit sich umher. Doch selbst ohne die Gasmasken erinnerte uns genug daran, dass Krieg herrschte.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses (oder des Nicht-Ereignisses), das ich beschreiben will, waren all diese Zeugnisse des Krieges ebenso Teil des Alltags wie die verputzten Häuserfassaden, die großen, farblosen Pflastersteine unter meinen Füßen und die eisernen Fleur-de-Lys-Zäune, die Lord Beaverbrooks patriotischem Schmelzkessel entkommen waren.

Die Kensington Park Road war schon immer eine Anliegerstraße, aber sie war auch die wichtigste Verkehrsstraße meines Lebens draußen. Jahrelang ging ich sie auf meinem Schulweg hinauf und hinunter, weshalb ich einfach nicht sagen kann, wann genau dieser so entscheidende Tag meines Lebens stattgefunden hat. Ich kann sagen, dass das Wetter schön war (was in England bedeutet, dass es nicht regnet) und dass ich trödelte. Da ich nicht in Richtung Notting Hill Gate rannte, um den 31er Bus zur Schule zu bekommen, war es höchstwahrscheinlich Wochenende. Vielleicht war ich auf dem Weg zu einem Freund oder machte Besorgungen für meine Mutter. Am Bahnhof gab es einen Laden, in dem ich manchmal Zigaretten für sie kaufte – Craven A, Cork Tipped mit der schwarzen Katze auf der Packung, wenn sie vorrätig waren, was nicht oft der Fall war. Vielleicht war ich aber auch auf dem Weg in den Briefmarkenladen in der Church Street.

Jedenfalls schlenderte ich die Straße entlang. Seltsam ist, dass ich zwar nicht weiß, welcher Tag es war, aber ganz genau, wo ich war. Gerade hatte ich die langweilig graue St. Peterskirche hinter mir gelassen, die Chepstow Villas überquert und ging nun an einer hohen Backsteinmauer mit gelbem Abschluss entlang. Auf einmal überkam mich ein außergewöhnliches und überwältigendes Gefühl der Freude. Die Ekstase kam wie ein Rausch, ziemlich ungewöhnlich und sehr seltsam. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, wie es war, mich vollkommen wohlzufühlen – und das einfach nur, weil ich ich war.

Eine Weile ging ich so die Straße hinunter, beflügelt von einem Staunen über die pure Schönheit, am Leben zu sein. Außerdem hatte ich das deutliche Empfinden, dass dieses großartige Gefühl reproduzierbar sein könnte. Das bedeutet nicht, dass ich sonst schwer an meinen Sorgen und Aufgaben trug – meine Mutter hätte bei dieser Vorstellung gelacht –, aber ich war eben ein ziemlich normales Kind mit den üblichen Ambitionen, enttäuschten Wünschen, Selbstzweifeln und Befürchtungen, wie ich auf andere wirkte.

In diesen kurzen, glühenden Minuten war all das von mir genommen und ich schwebte befreit.

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mein Leben von diesem Moment an in einem Zustand heiterer Erleuchtung verlief, doch dem war beileibe nicht so. Obwohl ich weitere solcher Momente erlebte, zehre ich vor allem von der Erinnerung an sie.

Dieses Erinnern hat mich mehr als einmal vor der Versuchung bewahrt, mich mit destruktiven Verpflichtungen für eine Person, ein Ziel oder ein unangebrachtes Pflichtgefühl zu belasten. Es machte Drogen überflüssig, da ich offensichtlich auch ohne sie high werden konnte. Wann immer ich das Gefühl hatte, festzustecken, habe ich mich befreit, egal, wie hoch der Preis war. Denn ein ungemeines Vergnügen daran finden zu können, einfach am Leben zu sein, war jeden Preis wert. Dieser unbedingte Wille zur Freiheit hat mich durch viele Irrungen und Wirrungen geleitet. Es könnte sich lohnen, die Geschichte dazu zu erzählen.

Ich erblickte das Licht der Welt im Jahr 1931 im zweiten Stock einer Wohnung in Harburg, das heute ein Teil von Hamburg ist. Die Wohnung gehörte meiner Großmutter Auguste Flügge. Ihre eigenwillige Tochter, die ebenfalls Auguste hieß und mit meinem Vater in London lebte, war allein nach Deutschland zurückgekommen, um mich bei ihrer Mutter zur Welt zu bringen. Ich habe nie richtig verstanden, warum. Und irgendwie habe ich meiner Mutter in all den Jahren, die sie noch lebte, nie diese einfache Frage gestellt. Tatsächlich überrascht es mich, wie wenig Interesse Menschen in der Regel an den Geschichten ihrer Eltern zeigen – bis diese sterben und es zu spät für Fragen ist.

Gab es etwas, das sie an der englischen Geburtshilfe der damaligen Zeit störte? Ich weiß, dass sie kein großer Fan der britischen Medizin war. Einige Jahre später, ich war drei Jahre alt, entwickelte ich eine Rachitis. Meine Beine verkrümmten sich so stark, dass der Gemeindearzt meine Knochen brechen und neu zusammensetzen wollte, damit meine Beine s-förmig würden. Meine Mutter war geschockt und fand heraus, dass die Krankheit in Deutschland mit Schienen für die Nacht behandelt wurde. An sie erinnere ich mich lebhaft, und sie funktionierten. Tatsächlich funktionierten sie so gut, dass ich im späteren Leben so manches Kompliment für meine Beine erhielt, wo ich eigentlich wegen höherer Werte bewundert werden wollte.

Aber vielleicht war es gar nicht das, was meine Mutter nach Deutschland brachte. Vielleicht spürte sie schon die ersten Momente der Abneigung zwischen sich und meinem Vater, die schließlich fünf Jahre später in die Scheidung münden sollte. Sie hätte die Reise nach Harburg nicht ohne seine Hilfe und Zustimmung machen können. Damals war der Mann in der Regel Herr im Haus und bestimmte über das Geld, doch meine Mutter war eine willensstarke Frau. Sie wusste, was sie wollte, und sie hatte keine Angst, es kundzutun. Sie war die einzige von fünf Schwestern, die es gewagt hatte, ihren eigenen Weg zu gehen. Auf der Suche nach einem freieren Leben ging sie 1928 nach London – eine ziemlich rebellische Entscheidung. Was auch immer ihre Beweggründe dafür waren, mich in utero nach Deutschland zu bringen: Sie führten dazu, dass ich mein Leben lang erklären musste, warum ich zwar Brite bin, aber kein Engländer. Man kann nur dann Engländer sein, wenn man in England geboren wurde.

Es gelang ihr ein weiteres Mal, mich zu etwas Besonderem zu machen, indem sie mich am Maifeiertag zur Welt brachte. Ich habe mich immer daran erfreut, am 1. Mai geboren zu sein, sodass die ganze Welt meinen Geburtstag feiert. Obwohl ich dieses Privileg mit zwanzig Millionen Menschen auf diesem Planeten teile, hilft es anderen, an ihn zu denken, sodass ich als Kind wahrscheinlich mehr Geschenke bekam als üblich. Später schien das Datum dazu einzuladen, eine Party zu geben – und ich mag Partys.

Es gab meinem Leben zudem eine rötliche Färbung, die nicht ganz unpassend war. Wann und wie es kam, dass meine Mutter in die Kommunistische Partei Großbritanniens eintrat, weiß ich nicht – noch eine dieser Fragen, die zu stellen ich vergessen habe. Ich vermute jedoch, dass es nach ihrer Scheidung war. Ich bin immer davon ausgegangen, dass meine Mutter die Scheidung wollte, denn ich erinnere mich an einen verräterischen Brief, den sie in der Hose meines Vaters fand, als sie die Wäsche machte. Damals war Ehebruch im wahrsten Sinne des Wortes der einzige Weg zur Freiheit. Was auch immer tatsächlich vorgefallen war, es war der Ehemann, der dafür sorgte, im Bett – Schock! Entsetzen! – mit einem bezahlten Gegenpart in irgendeinem zwielichtigen Etablissement erwischt zu werden.

Tatsächlich könnte ihre Entscheidung, der Kommunistischen Partei beizutreten, der letzte Nagel am Sarg ihrer Ehe gewesen sein. Ihre Entscheidung wird meinen Vater schockiert haben. Er hatte hart daran gearbeitet, seine exotische Herkunft als rumänischer Jude hinter sich zu lassen und ein respektiertes Mitglied der konventionellen britischen Geschäftswelt zu werden. Die Referenzen, die er seinem Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft beigefügt hatte, stammten sämtlich von Männern aus diesen Kreisen, und sie sprachen positiv über ihre Beziehungen zu ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er (oder sie) jemals die Vorstellung akzeptiert hätten, er könnte mit einer Kommunistin verheiratet sein.

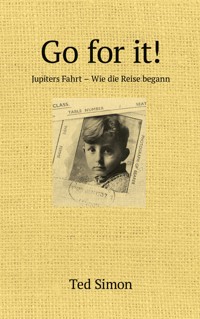

Natürlich traf meine Mutter ihre Entscheidung nicht über Nacht. Der Ärger musste sich schon eine ganze Weile zusammengebraut haben, und erst kürzlich entdeckte ich zufällig einige Hinweise darauf, wie die Dinge sich wahrscheinlich entwickelt hatten. Ich habe einige Fotos von mir als Kleinkind – große, schöne und glänzende Abzüge, denen man ihre gute Qualität deutlich ansieht. Auf der Rückseite tragen sie den Stempel der Photographin: Edith Tudor-Hart. Ich wusste bereits, auch wenn ich nicht sicher bin, woher, dass sie und meine Mutter befreundet waren. Das früheste Bild zeigt mich, wie ich ein schwarzes Kätzchen streichle. Ich bin höchstens zwei oder drei Jahre alt, und mein Haar, das später schwarz wurde, ist wie bei meiner Mutter ein Schopf blonder Locken. Es ist ganz und gar nicht deutlich, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Später erzählte man mir, dass die Bilder Teil der Werbekampagne Preparing to Be a Beautiful Lady von Pear’s-Seife werden sollten.

Ich, strahlend jung. Portrait von Edith Tudor-Hart.

Meine preußische Großmutter: Auguste Flügge.

Erst jetzt, achtzig Jahre später, kam mir die Idee, Google mit dem Namen der Photographin zu füttern. Die Ergebnisse waren erstaunlich und brachten Licht ins Dunkel. Edith Tudor-Hart war alles andere als eine hiesige, freundliche Kinderfotografin. Vielmehr war sie eine revolutionäre Aufwieglerin, und ich war überrascht zu erfahren, dass ihr fotografisches Werk in Museen in Glasgow, Wien und erst 2013 in Deutschland gefeiert worden war. Die Ausstellung trug den Titel Edith Tudor-Hart, Im Schatten der Diktaturen, und all ihre Fotos zeigten bittere, zu Herzen gehende Armut und Unterdrückung in Mitteleuropa und im England der 30er Jahre.

Sie wurde 1908 als Edith Suschitzky in Wien geboren und wuchs in einer Stadt auf, die vom Ersten Weltkrieg verwüstet war. Obwohl sie fünf Jahre jünger war als meine Mutter, mussten sie beide die bitteren Entbehrungen der Nachkriegszeit erleben, die meine Mutter mir immerwährend anschaulich schilderte: den immerwährenden Kampf um Brennstoff und Essen, die wütenden Demonstrationen in einer zerfallenden Gesellschaft und die Angst vor streunenden Banden ehemaliger Soldaten, die nichts mehr zu verlieren hatten. Der große Unterschied zwischen beiden war, dass Edith in streng jüdischen Kreisen aufgewachsen und ihre Kindheit von sozialen Themen und einer Kultur dominiert war, in der die Auswirkungen der Oktoberrevolution sehr präsent waren. Meine Mutter dagegen war bis dahin kaum mit Politik in Berührung gekommen. Ihre einzige Überzeugung rührte aus ihrer Jugend: die Abneigung gegen die spießig-religiösen Frauen, denen sie und ihre Schwester sonntags eine religiöse Zeitschrift auslieferten. Nicht einmal an den eisigsten der Harburger Wintertage hatte eine von ihnen die durchgefrorenen Mädchen hineingebeten, um sich die Hände zu wärmen. In diesem Augenblick hatte Gott meine Mutter verloren.

Edith Tudor-Hart und meine Mutter machten eine Ausbildung zur Erzieherin. Ich vermute, dass das zu der Zeit ein üblicher Weg für junge Frauen war. Ediths Weg führte zur Montessori-Pädagogik, die seit kurzer Zeit populär war. Mir scheint interessant, dass auch meine Mutter diese Methode übernahm, als sie viel später einen eigenen Kindergarten eröffnete, obwohl sie nach den traditionelleren Lehren eines Herrn Fröbel ausgebildet worden war. Edith ging bald nach Dessau, um am Bauhaus Fotografie zu studieren, und arbeitete danach als Fotojournalistin. Mit Mitte zwanzig geriet sie politisch, manchmal aber auch körperlich zwischen die Fronten von Links und Rechts. 1933 wurde Österreich eine faschistische Diktatur und Edith als Agentin für die Kommunistische Partei verurteilt. Sie entkam der Haft durch die Hochzeit mit dem englischen Arzt Alexander Tudor-Hart und ging nach London ins Exil.

Man kann sich leicht vorstellen, welchen Eindruck eine Frau mit Ediths Hintergrund und Erfahrungen auf meine Mutter machte. Es war, als hielte man ein Streichholz an ein Munitionsdepot. All die Ungerechtigkeit und Scheinheiligkeit, die sie erlebt hatte, die überall spürbaren, klaffenden Ungleichheiten des Klassensystems, die ungehemmte Frauenfeindlichkeit der Zeit – all das wurde von Marx und Engels im Kommunistischen Manifest klar und deutlich eingeordnet. Während Edith erlebt hatte, wie es in Mitteleuropa zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kam, gab es in England Hungermärsche, Massenarbeitslosigkeit und eine alles lähmende Wohnungsnot. Letztere zwang selbst arbeitende Familien in entwürdigende Lebensumstände, die George Orwell in Der Weg nach Wigan Pier so meisterhaft beschrieben hat.

Im Europa der 30er Jahre, das die Gemetzel des Weltkrieges noch lebhaft in Erinnerung und das Elend der Großen Depression täglich vor Augen hatte, verhieß der Kommunismus für viele Licht und Hoffnung. Noch war keine seiner dunklen und schrecklichen Konsequenzen spürbar. Und selbst wenn man vom strengen Vorgehen der Sowjetunion hörte, akzeptierte man es als notwendig im Kampf gegen die Verschwörungen, Aggressionen und Sabotage, die von feindlichen faschistischen Staaten ausgingen.

Deutlich wie eine Landkarte sah meine Mutter die Zukunft vor sich. Um damals – ohne die heute mögliche staatliche Unterstützung – als alleinerziehende Mutter zu überleben, waren strenge Disziplin und Flexibilität gefragt. Wie Millionen anderer suchte sie Arbeit und musste bereit sein, jede Tätigkeit anzunehmen. Sie arbeitete als Haushälterin, Näherin, Buchhalterin und Kindermädchen. Und sie musste sich immer unterordnen. Die Versuchung, bei einem anderen Mann – in einer neuen Ehe oder sogar unverheiratet – Sicherheit zu finden, muss riesig gewesen sein. Umgeben von schreiender sozialer Ungerechtigkeit und selbst ein Opfer davon, wurde sie unmittelbar und unwiderstehlich von der kommunistischen Philosophie angezogen.

Es war so offensichtlich: Wenn die Arbeiterklasse nur die Kontrolle über den Reichtum und die Produktionsmittel des Landes gewinnen könnte, würde die Geißel der Armut und Ungleichheit verschwinden. Was heute naiv erscheint, war im Kontext der Zeit schlicht nebensächlich. Nichts konnte schlimmer sein als ihre Wirklichkeit. Meiner Mutter war es mit ihren politischen Ambitionen sehr ernst. Sie kaufte die Werke von Marx, Engels, Lenin und anderen und beschäftigte sich intensiv mit ihnen. Sie wurde Mitglied im Linken Buchclub, dessen kunstleinerne Einbände ich später, als ich George Orwell entdeckte, in ihrem Regal sah. Sie glaubte an die Sowjetunion als Gesellschaftsmodell der Zukunft und arbeitete in ihrer freien Zeit unermüdlich auf dieses Ziel hin.

Über die zeitlichen Zusammenhänge kann ich nur spekulieren. Während sich die hässlichen Scheidungsformalitäten hinzogen, schickte meine Mutter mich für drei Monate zu ihrer Mutter nach Deutschland. Ich bin sehr froh darüber, dass sie das getan hat, denn ich habe enorm von dieser Zeit profitiert. Und trotzdem frage ich mich, wie eine Kommunistin ihren fünfjährigen Sohn nach Nazideutschland schicken konnte; besonders dann, wenn sein Vater Jude war. Vielleicht war meine Mutter politisch noch nicht so gebildet; immerhin kamen britische Touristen mit leuchtenden Augen aus Deutschland zurück und berichteten, welch wundersame Verwandlung die Deutschen seit dem Krieg durchgemacht hätten, wie glücklich sie alle unter Hitler schienen und dass die Züge immer pünktlich waren – genau wie die Züge Mussolinis.

Ich habe bereits an anderer Stelle davon geschrieben, aber die Wiederholung lohnt sich, weil mein ungutes Gefühl mit jedem Nachdenken darüber klarer wird. Die Reise nach Hamburg, zu der eine Nacht auf einem Ozeandampfer gehörte, war ein großartiges Erlebnis. Ich reiste allein, wenn auch unter Aufsicht, und teilte meine Koje mit einem anderen Jungen. Ich weiß, dass die Sprossen der Leiter, auf der ich in meine Koje stieg, mit dickem, rotem Plüsch bezogen waren, denn ich erinnere mich daran, sie einmal während des Tobens heruntergesprungen zu sein. Und ich erinnere mich daran, dass das Schiff mit hell erleuchteten Läden aufwartete, in denen ungewöhnliche und luxuriöse Dinge verkauft wurden.

In Hamburg, wo mich wahrscheinlich eine meiner Tanten vom Schiff abholte, werde ich sicher einige schwierige Momente gehabt haben, da einzig meine ledige Tante Hanne Englisch sprach. Trotzdem habe ich nur gute Erinnerungen. Es gab Kinder, mit denen ich spielte, und so lernte ich die Sprache schnell. Tante Hanne hatte ein Räucherfischgeschäft, das ich als Höhle voller Leckereien in Erinnerung habe. Sie richtete vieles von dem, was sie verkaufte, selbst an, weshalb ich viel Zeit spielend auf dem steinernen Fußboden verbrachte, gesättigt von den köstlichen Aromen geräucherter Heringe und Aale und dem Duft, der den Fässern mit eingelegten Essiggurken und Sauerkraut entströmte.

1936 waren die Nazis eifrig dabei, ihre Mythologie zu verbreiten, und überall sah und hörte man Nazi-Brimborium, welches auf meine kindliche Fantasie tiefen Eindruck machte. Ich liebte all die schicken Uniformen, vor allem die schwarzen von der SS, mit ihren glänzenden schwarzen Stiefeln und den schönen, tiefgezogenen Mützen, und ich streckte ihnen mit größter Ernsthaftigkeit meinen besten Hitlergruß entgegen. Ich liebte die Blaskapellen und oh, wie sehr bewunderte und beneidete ich die Hitlerjugend um ihre Halstücher mit Lederknoten, ihre Holster und ihre Messer! An eine Nacht erinnere ich mich besonders gut. Auf einem Platz in der Straße Am Irrgarten, wo meine Großmutter wohnte, hielten Nazi-Fanatiker eine Fackelprozession ab. Fasziniert beobachtete ich sie vom Balkon meiner Großmutter. Natürlich war ich noch ziemlich unschuldig – aber sind wir das nicht alle?

2. Captain Blood bei Kerzenschein

Als ich nach England zurückkehrte, lebte meine Mutter noch immer in unserem Haus, mein Vater aber war nicht mehr da. Einmal schickte meine Mutter mich zu Besuch zu ihm. Seltsamerweise kann ich mich an weiß gestrichene Holzböden, Türen und vielleicht auch Schränke in seiner Wohnung erinnern, an mehr jedoch nicht. Ich meine, damals die Anwesenheit einer Frau wahrgenommen zu haben, aber es ist nur eine sehr vage Erinnerung. Ich verbrachte die Nacht bei ihm. Wir schliefen im selben Bett und am Morgen spielten wir irgendein urkomisches Spiel mit dem Bettzeug. Das Wissen, dass wir nie wieder so vertraut miteinander sein würden und dass ich ihn danach kaum noch sehen würde, versetzt mir noch heute einen Stich.

Irgendwann musste die Doppelhaushälfte, die mein Vater in New Eltham gekauft hatte, verkauft werden. Sie war zweifellos mit einer Hypothek belastet, aber vielleicht bekam meine Mutter etwas vom Erlös. Mein Vater blieb ein kleiner, blasser Teil meines Lebens. Er erklärte sich (wahrscheinlich auf Drängen meiner Mutter) dazu bereit, meine Ausbildungskosten in Wynyard House zu übernehmen, einem kleinen, privaten Internat in Watford, wo ich Mütze und Blazer trug. An der Schule wurde Latein unterrichtet, sodass ich in einem heißen Klassenraum, in dem Staubteilchen in den Strahlen der Sonne zu Boden sanken, mensa, mensa, mensam durchdeklinierte, während ich mit dem Verlangen kämpfte, einfach einzudösen und zu träumen.

Allerdings sah der Lehrplan ebenso vor, dass wir Knirpse gepolsterte Lederhandschuhe anzogen und uns gegenseitig damit schlugen. Ich fand das sehr überraschend und unangenehm. Niemand hatte mir bis dahin offenbart, dass dieses aggressive Verhalten, das man normalerweise missbilligte, auch als Kunstform betrachtet und seltsamerweise »Boxen« genannt wurde. Ich protestierte lautstark. Meine Chancen, jemanden zu treffen, schätzte ich als äußerst gering ein, während ein größerer Junge – und in diesem Moment schienen alle Jungs größer zu sein als ich – mich bestimmt treffen würde. Und es würde weh tun. Trotzdem wurde ich von einer Force majeure gezwungen, in den Ring zu steigen. Das Ergebnis war exakt das, was ich vorhergesagt hatte.

Ein Semester verbrachte ich in Wynyard House, und die Briefe, die es noch gibt, lassen vermuten, dass ich relativ glücklich war.

»Liebe Mama«, schrieb ich, »wie schade, dass du gestern nicht da warst. Ich habe zwei Läufe und im Weitsprung gewonnen. Papa hat ein Foto von mir gemacht. Mein Boxpartner war M. Boxer. In Liebe, Edward«

Die guten Nachrichten beruhigten meine Mutter nicht allzu sehr. Als sie herausfand, dass ich in einen Boxring gesteckt wurde, um dort geschlagen zu werden, nahm sie mich umgehend von der Schule und brachte mich zurück nach Clapham. Das machte jede Chance zunichte, von den glorreichen Traditionen der britischen Privatschulen zu profitieren, die so viele Staatsmänner, Feldmarschalle und Wirtschaftsgrößen hervorgebracht haben – von der noch größeren Zahl an Schurken und Schmarotzern ganz zu schweigen.

Rückblickend bin ich mir nicht sicher, ob sie mir damit einen Gefallen getan hat. Ich hätte lernen können, dass die Angst vor einem Schlag schlimmer ist als der Schlag selbst. Und vielleicht liegt ja eine Art Tugendhaftigkeit darin, eine Person ohne bösen Vorsatz zu schlagen? Ich werde es niemals erfahren. Gerade stelle ich erstaunt fest, dass ich mich nicht daran erinnern kann, in meinem langen Leben jemals einen Menschen absichtlich geschlagen zu haben – obwohl mir oft danach war. Tatsächlich bin ich ziemlich gut darin geworden, körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, denn ich habe eindeutig Angst davor, verletzt zu werden. Unabhängig davon, ob dieses Verhalten nun die berühmte Porzellankiste rettet oder nicht, ist zweifellos eine Menge Feigheit dabei. Heute kann ich das zugeben, denn ich habe inzwischen einige Dinge getan, für die ich Mut aufbringen musste.

Schon bald nachdem ich dem Boxring entkommen war, fand meine Mutter Arbeit bei einer Familie in Hastings, einer Stadt am Ärmelkanal. Ich vermute, dass sie dort zwar als Haushälterin oder Kindermädchen angestellt, im Grunde aber nur ein besseres Hausmädchen war. Ich habe keinerlei Erinnerungen an ihre Arbeitgeber, und das allein lässt schon vermuten, dass meine Mutter dort nicht sehr glücklich war. Bestimmt benahm ich mich wie jeder sechsjährige Junge, aber alles, was mir im Gedächtnis blieb, war die Bedeutung des Frühstücks. Damals waren auf den Packungen von Kellogg’s Corn Flakes gepunktete Linien. Wenn man an diesen entlangschnitt und die einzelnen Teile zusammensteckte, entstanden die tollsten Dinge. Vorher musste die Packung natürlich leergegessen werden – ein Geniestreich des Kellogg’s Marketing, dem ich mich nur zu gern unterwarf.

Man sollte meinen, dass Boote, Wellen und kleinere nautische Abenteuer in den Erinnerungen eines Jungen, der so nah am Meer lebte, vorkommen würden. Tatsächlich aber sind die einzigen Spuren aus dieser Zeit, die noch schwach zu erkennen sind, meine Vorliebe für eingelegte Krabben und eine Pastete aus Räucherhering – wohl eine Hommage an Tante Hanne und ihren Fischladen. Diese Aufstriche kaufte man in Dosen, die so unverschämt klein waren, dass Shippam, der Hersteller, sich hätte schämen sollen, so knauserig zu sein. In Hastings bekam ich auch mein erstes Fahrrad geschenkt, aber irgendwann verletzte ich mir ein Knie so sehr, dass es sich versteifte. Es war ein seltsamer Zustand, der einige Jahre anhielt und Teil meiner Identität wurde, bis ich eines Tages bemerkte, dass er sich auf wundersame Weise aufgelöst hatte.

Irgendwann waren wir zu Besuch auf einem Hof. Von diesem Aufenthalt wurde mir später erzählt, dass ich eine kleine Leiter gefunden und sie an ein großes, gutmütiges Kutschpferd gelehnt hätte und dann auf seinem Rücken sitzend entdeckt worden sei. Ich selbst erinnere mich daran, dass es auf dem Hof viele Kaninchen gab, die eingefangen und zu Pastete verarbeitet wurden. Ich beobachtete den Bauern dabei, wie er die Kaninchen ins Jenseits beförderte, indem er ihnen mit einer schnellen Drehung des Kopfes das Genick brach. Als es mir einmal gelang, ein Kaninchen in einen Heuhaufen zu scheuchen und zu fangen, versuchte ich vergeblich, es auf diese Weise zu töten. Das verletzte Tier entkam, und ich war untröstlich.

Im Sommer des Jahres 1938 wurde ich unter mysteriösen Umständen mit dem Zug in die Ferien nach Cornwall geschickt. Möglicherweise hatte das etwas mit Edith Tudor-Hart zu tun, ihr Ehemann Alex lebte dort. Mysteriös waren die Umstände deshalb, weil meine Mutter nicht mit mir fuhr. Es muss also eine Person dabei gewesen sein, der sie vertraute, an die ich mich jedoch nicht erinnere. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Alter allein reiste. Vielleicht begleiteten mich Freunde meiner Mutter. Ich weiß, dass sie viele Freunde hatte, die sie liebten und ihr jederzeit geholfen hätten. Getrieben von einer unbezähmbaren Wut auf die soziale Ungerechtigkeit brachte sie sich voller Energie für linke Ideen ein. Heute vermute ich, dass viele der Menschen, die sie auf den von ihr organisierten Treffen kennenlernten und mit ihr arbeiteten, ein wenig Ehrfurcht vor ihr hatten. Mit meinen acht Jahren wurde ich von alledem natürlich ferngehalten; ich war mit Sicherheit schon im Bett, wenn die Meetings stattfanden.

In Cornwall lebte ich in einem kleinen Cottage aus Stein. Mein Zimmer war anders als alle, in denen ich früher gewohnt hatte. Die Wände waren cremefarben und irgendwie klumpig, nicht so glatt, wie ich sie kannte. Vielleicht wusste ich, dass es gekalkte Mauern waren, aber mit meinen acht Jahren kam ich nicht auf die Idee, darüber nachzudenken, warum sie so aussahen. Ich mochte sie einfach und fand es schön, wie sie bei Kerzenschein aussahen. Sie waren mir sehr nahe, denn es war ein kleines Zimmer direkt unter dem Dach, kaum größer als mein Bett.

Ich fühlte mich in diesem kleinen Raum sehr wohl und verbrachte einige Zeit darin, denn in den Ferien war ich an Gelbsucht erkrankt und lag, wie man damals sagte, »darnieder«. Wenn es etwas gab, das an dieser Krankheit unangenehm war, so ist es mir entfallen. Tatsächlich erinnere ich mich an nichts von dem, was außerhalb des kleinen Raumes vor sich ging. Ich weiß nicht, wem das Cottage gehörte, wie ich dorthin gekommen war oder was ich getan hatte, bevor ich krank wurde. Vielleicht war es zur selben Zeit, als ich eine Felswand an einem Strand hochkletterte und steckenblieb. Ich war starr vor Angst, wurde fast panisch und konnte weder weiter nach oben noch wieder herunterklettern. Vielleicht war es so, aber irgendwie gehören die beiden Erinnerungen nicht zueinander.

Es ist der Raum, an den ich am liebsten denke. Am Fußende des Bettes war ein kleines Regal in die Wand eingelassen, auf dem einige Bücher standen. Eines von ihnen war Captain Blood von Rafael Sabatini. Ich las es im Bett im Schein der Kerze, und ich hätte nicht glücklicher sein können. Es ist das erste Buch, an dessen Lektüre ich mich erinnere – was bemerkenswert ist, weil ich vorher sicher schon viele Bücher gelesen hatte. Gerade habe ich es im Internet entdeckt, und die Geschichte über Piraten in der Karibik hat mich sofort wieder in ihren Bann gezogen. Sie fesselt mich mit ihrem salzigen Vokabular, das ich längst vergessen hatte, mit Begriffen wie Sprengluken, Beiboote und Kuhlen. Gentlemen mit adlerähnlichen Gesichtszügen riefen: »Erdolche mich!« Und obwohl die Handlung vorhersehbar und vertraut ist, liegt doch einige Raffinesse darin, wie sich die Geschichte entfaltet – und der schneidige Captain Blood ist ebenso wenig nur irgendeine Phantasiefigur wie zum Beispiel James Bond. Ich staune darüber, dass sich ein achtjähriger Junge durch diese Welt navigieren konnte. Das Buch erschien Anfang des 20. Jahrhunderts, hätte aber auch zweihundert Jahre früher geschrieben sein können. Ich habe keine Ahnung, was ich unter Wendungen wie »sein Schwert nach Frankreich bringen« verstand, aber ich verschlang das Buch – meist bei Kerzenschein, weil es keinen Strom gab. Nach und nach entstand so eine kleine Sammlung an Dingen, die mir Freude bereiteten: weiß gekalkte Wände, Lesen im Bett und der scharfe Geruch einer flackernden Kerze.

Fast ein halbes Jahrhundert später wollte ich in einer kalifornischen Klinik in der Nähe meines damaligen Wohnortes Blut spenden. Ich gebe zu, ich fühlte mich ziemlich tugendhaft, als ich auf der Liege meinen halben Liter Blut ablieferte. Erst danach wurde ich zu meiner Krankengeschichte befragt. Als ich schon auf dem Weg nach draußen war, sagte man mir, man habe mein Blut wegen meiner früheren Gelbsucht weggeworfen. Ich weiß nicht, was mich zurückgehalten hat, aber innerlich war ich wütend. Warum hatten sie nicht vorher gefragt? Und überhaupt hätten sie mir das Blut zumindest als Dünger für meine Rosen mitgeben können.

Während ich in Cornwall war, ging meine Mutter zurück nach London. In der Offerton Road, nicht weit entfernt vom Park Clapham Common, bezog sie eine Wohnung, in der sie viel an ihrer Nähmaschine arbeitete. Die Wohnung ging über zwei Etagen, aber die Räume waren winzig, sodass meine Mutter ihre Schneiderpuppe auf dem Absatz zwischen den beiden Etagen aufbewahrte. Auf der Treppe gab es kein Licht, und wenn ich in der Dunkelheit zu Bett ging, tauchte diese blasse, menschliche Form auf, eine geisterhafte, mondweiße Erscheinung. Obwohl ich genau wusste, was es war, blieb mir jedes Mal das Herz stehen, und ich dachte mir Horrorgeschichten mit dieser Puppe aus.

Nur drei Straßen weiter gab es eine Grundschule, zu der ich in den letzten Vorkriegsjahren, also im Alter von knapp acht Jahren, jeden Wochentag zu Fuß ging. Viel wichtiger als die Schule aber waren der nahe gelegene Spielplatz mit seinen Schaukeln und Karussells und schließlich, ein kleines Stück weiter, der Park selbst. Die Freiheit, die wir Kinder damals hatten, war wundervoll. Wenn wir nicht in der Schule waren, lag uns ganz London zu Füßen. Einzig die Notwendigkeit, zu essen und zu schlafen, band uns an unser Zuhause. Da meine Mutter oft bis sechs oder später unterwegs war und arbeitete, genoss ich besonders viel dieser Freiheit. Natürlich musste ich mit ihrem Zorn rechnen, wenn sie mich fragte, wo ich mich herumgetrieben hatte, aber die Vorstellung einer Bestrafung blieb seltsam abstrakt. Es war faszinierend, was man sich selbst vorgaukeln konnte, um den »Ich muss jetzt nach Hause«-Moment so lange hinauszuzögern, bis es zu spät war – und die Konsequenzen drastisch, manchmal sogar schmerzhaft wurden.

Einige Monate vor Kriegsbeginn und lange bevor ich ahnte, dass solcher Schrecken überhaupt möglich war, beobachteten wir, wie Männer in Uniform und Overalls zum Park kamen und große Bereiche mit Zäunen abtrennten. Ihre Lastwagen waren mit langen Metallröhren und schweren Maschinen beladen. Ein paar Tage später entdeckte ich, dass etwas Silbriges auf dem Boden ausgelegt worden war. Dann ertönten von den Lastwagen laute Maschinengeräusche, und staunend beobachtete ich, wie das silberne Material sich in geisterhaft unförmigen Klumpen langsam vom Boden erhob. Nach und nach nahm es die Form eines großen Ballons mit Elefantenohren an und erhob sich unter dem Brummen und Scheppern der Maschinen langsam und majestätisch in die Luft.

Nach einer Weile gab es viele dieser Sperrballons im Park, und ich gewöhnte mich daran, dass sie da waren. Es war vor allem der Teich, der meine Aufmerksamkeit fesselte. Natürlich gab es dort Enten, die man füttern oder ärgern oder jagen konnte, aber gerade an Wochenenden war es ein ganz besonderer Ort. Männer, die in meinen Augen alle gleichermaßen alt waren und fast einer anderen Art angehörten, kamen dorthin, um ihre Modellboote fahren zu lassen. Einige davon waren ungewöhnlich detailgenau gebaut: Miniaturausgaben berühmter Yachten, die größeren oft ferngesteuert. Manchmal gab es sogar Rennen, und es war aufregend zuzuschauen, während die Besitzer wie Fußballtrainer am Rand des Teichs vollen Einsatz zeigten, an den Knöpfen ihrer kleinen schwarzen Boxen drehten und ihre Antennen schwenkten.

Alles in mir wollte so einein solches Boot. Und endlich, zu meinem Geburtstag 1939, kaufte meine Mutter mir ein kleines Einmasterboot, das ich auf dem Teich segeln lassen konnte. Zunächst traute ich mich nicht, es am Rand des Teiches loszulassen, aber ich wusste, dass der Wind, wenn ich die Segel nur richtig setzte, es über den ganzen Teich bringen würde. Dann kam der schreckliche Moment, in dem ich es zum ersten Mal losließ – und danach viele Momente voller Anspannung, wenn ich das umgekippte oder in einer Flaute vor sich hin dümpelnde Schiff mit purem Willen an Land bewegen wollte.

Uns gelangen dennoch einige erfolgreiche Überquerungen des Ozeanteichs, bevor das Unheil seinen Lauf nahm. Nicht nur die Ballonmänner bereiteten sich nun auf den Krieg vor, auch die Feuerwehr traf letzte Vorbereitungen. Eines Tages fuhren zwei ihrer leuchtend roten Fahrzeuge an den Rand meines Ozeans heran. Mehrere Männer stürzten aufgeregt rufend heraus und luden Schläuche ab und kommandierten einander herum. Als sie ihre Schläuche zum Rand des Teichs zogen, spürte ich, wie eine böse Vorahnung meinen Magen zusammenzog. Mein Boot segelte gerade langsam und prachtvoll zu mir zurück, als der erste Wasserstrahl den Teich traf. Schnell entschieden die gnadenlosen Feuerwehrmänner, dass ihnen ein Ziel gerade recht kam, um ihre Fertigkeiten zu verfeinern. Es dauerte nicht lange, bis ihre kräftigen Strahlen mein kleines Traumboot fanden, und obwohl es tapfer gegen den kräftigsten aller Stürme ankämpfte, dem jemals ein Schiff auf hoher See begegnete, ergab es sich mit gebrochenem Mast, gekentert und auf ewig verloren schließlich seinem Schicksal. So kam es, dass auch ich – im zarten Alter von acht Jahren – ein großes Opfer brachte und zu Hitlers Untergang beitrug.

Wir lebten noch in der Offerton Road, als Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte. Ich saß gerade in der Küche am Radio, als ich die schicksalhafte Ankündigung hörte. Nach meinem Verständnis war es nun mehr als wahrscheinlich, dass deutsche Soldaten über London absprangen und auf den Dächern kämpfen würden. Ich stellte mir Mann-gegen-Mann-Kämpfe mit Schwertern vor und freute mich auf dramatische Szenen, doch abgesehen davon löste die Aussicht auf Krieg in meinem achtjährigen Bewusstsein nicht viel aus. Meine Mutter hingegen trug sie wie eine schwere Last. Lange bevor die Regierung die Evakuierung aller Kinder in London angeordnet hatte, war sie zu dem Entschluss gekommen, mich aus der Schusslinie zu bringen. Sie nutzte ihre Kontakte und fand für mich einen Platz an einer Schule für Kinder, die aus Nazi-Deutschland geflohen waren. Ich verbrachte den gesamten Winter an der Bunce Court School in Kent.

Er war ungewöhnlich kalt, und es gab jede Menge Schnee, sodass wir im Schulgarten Iglus bauten. Es war der Winter, in dem Stalin in Finnland einmarschierte. Er war davon ausgegangen, auf wenig Widerstand zu treffen. Doch die Finnen behaupteten sich mehrere Monate lang gegen ihn. Das lag vor allem daran, dass Stalin seine eigene Armee in einer Reihe von paranoiden Säuberungsaktionen verstümmelt und fast all seine höheren Offiziere getötet hatte. Die Picture Post war voll mit Bildern und Berichten von den schneidigen Finnen, die dem russischen Bären in Schnee und Eis standhielten, und wir Kinder spielten das Drama auf unsere Weise nach. Von meiner Mutter wurde natürlich und nicht zum letzten Mal erwartet, dass sie sich der Parteihaltung anschloss und die Finnen als Faschisten verurteilte. Ich hingegen war in seliger Weise unpolitisch, zumal es im Garten von Bunce Court keine Faschisten gab.

Da Kent aber nicht viel sicherer war als London, wurde die Schule 1940 nach Shropshire in Nordengland, in die Nähe der Stadt Wem, evakuiert. In Jupiters Heimkehr habe ich bereits ausführlich über die Schule, den Kindertransport und die bemerkenswerte Geschichte der Direktorin Anna Essinger erzählt, aber als achtjähriger Junge wusste ich nichts von diesem faszinierenden Hintergrund. Er hätte mich wohl auch nicht interessiert. Ich wurde in diese Horde Jungen hineingeworfen – an Mädchen kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich sprachen sie noch eine Mischung aus Englisch und Deutsch, was für mich kein Problem war. Ohne Zweifel waren einige von ihnen noch durch den Verlust ihrer Eltern traumatisiert, doch Jungen dieses Alters haben bekanntlich wenig Mitgefühl. Es dauerte nicht lange, bis ich mich in Gwynne Badworth verliebte, eine junge, blonde Frau, die sich um die Jüngsten von uns kümmerte. Sie brachte uns bei, wollene Quadrate zu stricken, die zu Decken für unsere Soldaten zusammengenäht wurden. Und sie zeigte mir, wie ich meine Fingernägel reinigen konnte, indem ich meine Hände ineinander verhakte und die Seife in sie hineinrieb. Noch immer habe ich das Bild vor Augen, wie ihre Hände sich um meine legten, und wenn ich mir heute, fast achtzig Jahre später, die Hände wasche, denke ich manchmal an sie.

Vom Haupthaus führte ein Weg hinab zu der roten Backsteinvilla, in der ich im ersten Jahr wohnte. Wenn man den Tod nicht scheute, konnte man aus einem der Fenster im Erdgeschoss steigen, um ein schmales Fensterbrett herum- und durch ein anderes Fenster wieder in die Villa hineinklettern. Der Fall in die Büsche unter uns bedeutete einen Sturz von furchterregenden eineinhalb Metern, aber ich habe den tödlichen Sprung nie gewagt. Etwa ein Jahr später begann ich, auf Bäume zu klettern, und zu meiner eigenen Überraschung schaffte ich es, bis in die Krone einer Buche zu klettern. Vom Hain aus konnte ich die ganze Welt sehen, was mich überaus glücklich machte.

Jede Woche sorgte Gwen dafür, dass ich meiner Mutter eine Postkarte schrieb, auf der für gewöhnlich stand: »Es geht mir gut. Bitte schick mir einen Schilling.«, oder Abwandlungen davon. Einmal konnte ich sogar am Telefon mit ihr sprechen – ein aufregendes Unterfangen, weil dafür einige Vorbereitungen nötig waren. Zu ihnen gehörte der sogenannte »Stammanruf«. Dieser war mir ein großes Rätsel, da ich Stämme nur von Bäumen kannte. Ich bestürmte meine Mutter mit Bitten, mich nach London zu holen und mit mir ins Kino zu gehen, denn ich wollte unbedingt Target for Tonight sehen. Im Herbst 1941 gab sie schließlich nach und erlaubte mir, für ein oder zwei Wochen nach Hause zu kommen. So kam es, dass Gwen mich eines Tages Anfang September in Wem in den Zug setzte und meine Mutter mich in Euston abholte.

Bahnhöfe waren in meinem Leben immer besonders dramatische Orte. Zuerst waren sie die größten Gebilde, die ich kannte, größer sogar als die Kaufhäuser wie Selfridges in der Oxford Street, wohin wir in der Weihnachtszeit gingen. Paddington Station kannte ich schon von der geheimnisvollen Fahrt, die ich mit der Great Western Railway nach Cornwall unternommen hatte. Nun aber war ich neun Jahre alt und sog jedes Detail auf. Der weite, höhlenartige Raum dieses riesigen Bahnhofs, in dem stechender Rauch und Dampf waberten, war ehrfurchteinflößend. Ich konnte meine jungen Augen kaum von den großen Lokomotiven abwenden, denn ihre Anatomie war sichtbar. Man begann zu verstehen, wie diese Kolben die großen Räder antrieben, wo die Kohle lagerte, wie sie in die Kessel geschaufelt wurde, und warum die Lok eigentlich ein großer, liegender Zylinder war. Schon beim Blick durch die Dampfwolken, die darunter hervorstießen, konnte man erkennen, wie er die Bremsen in Gang setzte, die das Ungeheuer quietschend und ruckelnd zum Stehen brachten.

Dann waren da all die wunderbaren Geräusche, die von den hohen Gewölben aus Glas und Stahl widerhallten. Die kräftigen Dampfstöße der Lokomotiven, die schrillen Pfiffe und Rufe der Schaffner, das Durcheinander von Menschen, die zum oder vom Bahnsteig liefen – all das bildete ein Spektakel, mit dem nur ein Zirkus mithalten konnte. Nun lag ein neuer Zauber darauf. Alles hatte sich verändert. Der Bahnhof war voller Menschen in Uniform. Überall sah man Sandsäcke und rote Eimer und Feuerlöscher und Männer mit Stahlhelmen. Hätte meine Mutter gewusst, dass Hitlers Luftwaffe gerade ihren Blitzkrieg gegen London begann, hätte sie meinen Besuch ganz sicher abgesagt. Das erste Kriegsjahr war beängstigend ruhig verlaufen, es war die Phase des ›falschen Krieges‹. Doch dann, als ich gerade ankam, brach die Hölle los. Die Luftwaffe begann, London ohne Pause zu bombardieren, und die Auswirkungen waren überall spürbar.

Meine Mutter war aus Clapham weggezogen und wohnte nun in einer kleinen Wohnung in Brixton. Am Ende der Straße stand ein riesiger Maulbeerbaum, der seine violetten Früchte über den ganzen Fußweg verteilt hatte. Er grub sich tief in mein Gedächtnis ein und ist der einzige Hinweis, den ich auf die Jahreszeit damals habe. Warum meine Mutter umgezogen war, weiß ich nicht, doch sie wollte wahrscheinlich Geld sparen. Kurz darauf zog sie noch einmal um, sie hatte Bettwanzen hinter der Tapete entdeckt.

Die deutschen Bomber kamen in meiner ersten Nacht in London. Vom Schlafzimmerfenster aus beobachteten wir den grandiosen, rotglühenden Widerschein der Zerstörung über dem Londoner Hafenviertel und lauschten den pausenlosen Explosionen, dem Dröhnen der Flugzeuge und den jaulenden Sirenen, die über der ganzen Stadt ertönten. Von dieser Nacht an kamen sie unglaubliche acht Monate lang jede Nacht, töteten etwa 30.000 Londoner und zerstörten eine Million Häuser.

Nach vielen Diskussionen mit meiner Mutter nahm sie mich schließlich mit ins Kino, um Target for Tonight zu sehen, einen spannenden und bereichernden Bericht über einen Wellington-Bomber, der einen Angriff über Deutschland fliegt. Kurz darauf kehrte ich nach Wem zurück. Mein kindlicher Appetit auf Dramatik war mehr als gestillt.

3. Radieschen für den Sieg

Vielleicht erinnern wir uns besonders gut an die Dinge aus unserer Kindheit, die damals die größte Bedeutung für uns hatten. Vielleicht war es aber auch einfach das, was wir einordnen und benennen konnten. Ich erinnere mich an Dinge, die mir in der Schule in Wem widerfahren sind, und an solche, die ich dort getan habe. Ich erinnere mich nicht an meine Gedanken, an Zweifel oder Ängste – ich erinnere mich nur an meine Triumphe. Hatte ich Heimweh oder Angst? Ich werde es nie wissen. Ich habe keinerlei Erinnerungen an Traurigkeit, Neid oder Schmerz.

Ich erinnere mich daran, dass ich in einen Strauch Brennnesseln gefallen bin (das muss wehgetan haben) und anschließend durch die Verandatür ins Haus gebracht, auf einen Tisch gelegt und mit reichlich Galmeisalbe eingerieben wurde.

Ich erinnere mich daran, dass es mich unglaublich viel Zeit und Mühe kostete, Kakaopulver und Wasser zu einer geschmeidigen Masse zu vermengen, wenn ich an der Reihe war, sie für das Schulfrühstück zuzubereiten. Es ist seltsam, denn heute gelingt es mir mühelos und im Handumdrehen.

Ich erinnere mich daran, wie ich im sommerlich hohen Gras zwischen Butterblumen lag, dem Summen der Bienen lauschte, mit mir und der Welt im Reinen war und dabei ein kleines Flugzeug beobachtete, das über mir kreiste und das deutsche Eiserne Kreuz unter seinem Flügel trug.

Ich erinnere mich daran, dass wir unsere winterkalten Hände an den Warmwasserheizkörpern in der Halle aufwärmten, wenn wir aus dem Schnee reinkamen. Ich erinnere mich an die Frostbeulen, aber ich erinnere mich nicht an den Schmerz.

Ich erinnere mich daran, dass wir nach meinem Umzug ins größere Gebäude in Etagenbetten schliefen, die an den Wänden lehnten. Es waren vielleicht sechs Jungs pro Raum. Ich hatte das obere Bett über einem Jungen namens Heinz, und wir erfanden ein Spiel, in dem wir wie mittelalterliche Ritter mit der Lanze kämpften. Der Junge oben – also ich, der Schmächtigere – war der Ritter. Ich saß auf Heinz’ Schultern, der das Pferd unter mir war, und wir perfektionierten eine Technik, mit der ich eine magische Geschwindigkeit erreichte, um unseren Gegner zu konfrontieren und zu überwältigen. Es war, soweit ich mich erinnere, das letzte Mal, dass ich die großartige Fähigkeit des kindlichen Geistes nutzte, das Leben in Fantasie zu kleiden – und auf Heinz’ Schultern war ich selbstverständlich ein Ritter.

An Lehrer, an Unterrichtsstunden oder an die allgemeinen Schulabläufe erinnere ich mich überhaupt nicht. Ich kann nur vermuten, dass ich mich ganz anständig durchschlug, sodass ich von alledem kaum Notiz nehmen musste.

Dank Hitlers waghalsiger Kehrtwende im Frühling 1941 konnte ich im Sommer nach London zurückkehren und wieder bei meiner Mutter leben. Sie hatte in North Kensington eine Wohnung oben in einem fünfstöckigen Terrassenhaus in Ladbroke Gardens gefunden. Obwohl die Bombardierung aufgehört hatte, waren die oberen Etagen noch immer billiger, und meiner Mutter war Lebensqualität schon immer ein wenig wichtiger gewesen als Sicherheit. Alle Gebäude in dieser Gegend sahen gleich aus. Sie waren im 19. Jahrhundert während eines Baubooms in relativ kurzer Zeit entstanden. Blickte man auf die hintereinander liegenden Häuserreihen und -bögen, in denen sich mehrgeschossige, massive Häuser mit beachtlicher Ähnlichkeit aneinanderreihten, auf all den Asphalt und die Pflastersteine, auf die Infrastruktur der Straßen und die eingezäunten Vorgärten, war es kaum vorstellbar, dass all das nur knapp neunzig Jahre zuvor offenes Weideland gewesen war. In nur einem Jahrzehnt hatte der viktorianische Wohlstand diesen Boom ausgelöst, der mehrere Quadratkilometer von Ladbroke Estate mit Häusern für betuchte Familien und ihre Diener (durchschnittlich ein Diener auf drei Schnösel) bedeckte. Ein großer Teil davon wurde von einem gewissen Dr. Walker finanziert, der mit einem Vermögen aus Indien zurückgekehrt war. Dort hatte er Indigo angebaut, den natürlichen Farbstoff, der all die Damen des 19. Jahrhunderts mit exklusiven Violett- und Mauvetönen schmückte.

Doch nach jedem Boom kommt eine Pleite, und diese zerstörte beinahe unser Haus. Als die Stadtentwickler ihre Fühler von Holland Park aus immer weiter nach Norden ausstreckten, erreichten sie meine Straße genau zu der Zeit, als dem ganzen Unternehmen die Luft ausging. Im Februar 1854 kollabierte Dr. Walkers kurzlebiges, wackliges Imperium vollständig, als Ramsey, einer seiner Partner, bankrottging. Die halbfertigen Häuser von Ladbroke Gardens tauchten 1857 im Magazin The Building News auf: »In einigen Teilen der Notting-Hill-Siedlung wurden zahlreiche Häuser errichtet. Viele von ihnen sind bezugsfertig, andere werden gerade fertiggestellt. Derweil stehen Gebäude in anderen Teilen noch immer als bloße Gerippe herum oder wurden in verschiedenen Baustadien aufgegeben. Offenbar fehlten die Mittel, um sie fertigzustellen.«

In Ladbroke Gardens gab es achtzehn potenziell äußerst hochwertige Häuser, denen man »beim Verfall förmlich zusehen konnte«: »Die nackten Gerüste, die zerfallende Ausstattung, die gespaltenen Wände und der schleimige Zement, auf denen die Hitze des Sommers und der Regen des Winters ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen haben, sind noch immer auf dem Gelände sichtbar … und die schmähende Bezeichnung »Sargreihe« war dort an die Straße geschrieben, wo die Fenster diese grässliche Form hatten.«

Doch nichts konnte die Ausbreitung des Empire aufhalten. Um neues Interesse an der Gegend zu wecken, wurde einige Jahre später eine Kleinbahnstrecke weiter nach Norden verlegt. Ladbroke Gardens wurde vor dem Verfall bewahrt.

Wir zogen in das Haus Ladbroke Gardens Nr. 7, und bald kannte ich es wie meine Westentasche. Es war wohl eines dieser »äußerst hochwertigen Häuser«, denen man »beim Verfall förmlich zusehen konnte«, doch mit meinen elf Jahren hatte ich keinen Blick für Architektur. Was ich sah, war eine Reihe hoher, fünfgeschossiger Gebäude, die cremefarben verputzt und verziert waren. In den Kriegsjahren wirkten sie etwas schäbig, aber auch erhaben – ein Eindruck, den die umlaufende Balustrade auf ihren Dächern noch verstärkte. Wie bei den anderen Häusern führten auch bei uns ein kurzer Weg und vier Stufen zu einer grün gestrichenen Doppeltür mit strahlenden Messingbeschlägen. Links dieser Stufen gab es einen offenen Graben. Betrunkene oder verwirrte Fußgänger, die durch die Verdunkelung stolperten, wären ohne Zweifel hineingefallen, wenn er nicht auf Straßenhöhe durch ein schmiedeeisernes Geländer geschützt worden wäre.

Ein Tor in diesem Geländer öffnete den Weg zu Stufen, die zu einer Souterrainwohnung und dem Kohleschacht führten. Dieser war für das Überleben ebenso wichtig wie Strom es heute ist – in jeder der fünf Etagen des Hauses in Ladbroke Gardens gab es Räume mit Kohleöfen. Der Kohlevorrat unter dem Bürgersteig wurde durch ein rundes Loch gefüttert, das mit einer gusseisernen Scheibe bedeckt war. Wie die unterschiedlichen Mieter es schafften, ihre eigene Kohle von der der Anderen zu unterscheiden, ist mir heute ein Rätsel. Doch damals muss ich es gewusst haben, denn ich war es, der den Kohleeimer aus Kupfer fünf Stockwerke hochschleppte. Ich weiß, dass der Kohlenmann mit seinem Pferdekarren von Charringtons Hof kam und dass wir uns glücklich schätzten, wenn er walisische Nüsse oder Anthrazitkohle hatte. Er trug eine schwarzglänzende Mütze mit einem langen Stoffteil im Nacken. Es sollte ihn vor dem Kohlestaub schützen, wenn er den zentnerschweren Sack über seine Schulte hievte und die Kohle in das Loch hinabschüttete. Der Schutz war minimal. Kohlebröckchen klebten an ihm, als hätte er das Zeug eigenhändig dorthin geschaufelt. Wie die Kohle unten im Schacht aufgeteilt wurde, ist mir ein Rätsel. Vielleicht erlebte die Demokratie in Londons Kohleschächten ihre größte Blüte, vielleicht wartet aber auch noch das eine oder andere Skelett auf seine Entdeckung.

Dem Kohleschacht gegenüber lag die Souterrainwohnung, in der Frau Nicholls lebte und Pekinesen züchtete. Sie erlaubte mir, zum Kohleholen durch ihre Wohnung zu gehen, und weil es deutlich einfacher war, als den Weg außenherum zu gehen, nahm ich ihr Angebot eines Tages an.

»Wusstest du«, fragte sie mich, »dass Pekinesen im alten China zur Löwenjagd eingesetzt wurden?« Sie hatte damals ein Dutzend oder mehr dieser flauschigen kleinen Hunde, und eigentlich hätten sie für einen Elfjährigen spannend sein müssen. Doch nach diesem ersten Besuch vermied ich es, die Wohnung wieder zu betreten, denn sie war durchdrungen von einem überwältigenden und Übelkeit erregenden Geruch nach alter, gekochter Milch. Stattdessen schleppte ich den Kupfereimer aus dem Keller hinauf auf den Bürgersteig und dann durch zwei Türen ins Haus. Dieser Eingang, hoch, getäfelt und in einem satten Grün gestrichen, erschien mir sehr vornehm. Durch ihn gelangte man in eine geflieste Halle im Erdgeschoss, aus der eine prachtvolle Treppe über vier Absätze in den zweiten Stock führte. Sie hatte eines dieser glatten, runden Geländer, auf denen man hinunterrutschen konnte.

Ich habe nie herausgefunden, wer im Erdgeschoss lebte, doch dafür habe ich die Frau aus dem ersten Stock einige Male getroffen. Vermutlich haben die ursprünglichen Bewohner einst ihre Gäste im ersten Stock empfangen. Seine ebenfalls sargförmigen Fenster zeigten zur Straße, doch so, wie sie waren – mit Pilastern, feinem Stuck und aufgelockert durch das schmiedeeiserne Geländer ihres Balkons – hatten sie nichts Begräbnisartiges an sich. Ich war nie in dieser Wohnung, aber die Frau, die dort lebte, war Köchin in einem Restaurant im West End. Meine Mutter war entrüstet darüber, dass sie die Abfälle der Brathähnchen von der Arbeit mitbrachte und an ihren Hund verfütterte. Damals, bevor es Fast Food gab, war Hähnchen Luxus und wegen der strengen Kriegsrationierung kaum zu bekommen. Ich hatte damals noch nicht die politische Reife, mich zu fragen, warum Restaurants all die Leckereien anboten, die wir nicht kaufen konnten. Ich beneidete einfach den Hund.

In der zweiten Etage, wo das Geländer endete, lebte Alice Clarke-Smith, die erste doppelnamige Person in meinem Leben. Sie war eine kleine, ruhige und pingelige Frau, die zurückgezogen lebte. Einige Jahre später begriff ich, dass Alice das eher traurige Überbleibsel einer im Abstieg begriffenen Mittelklassenfamilie war, die den äußeren Schein bis zum Letzten wahrte. Doch sie hat mich nie wirklich beschäftigt. Es war ihr Sohn John, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er war in meinem Alter, und natürlich wurden wir Freunde.

Ab dem zweiten Stock bestanden die Stufen plötzlich aus einfachen Brettern, die passend für Dienstboten waren. Die Decken waren ein gutes Stück niedriger, und eine Treppe mit einer Drehung am Ende brachte mich zur Tür unserer Wohnung. Diese erstreckte sich durch die ganze Tiefe des nach oben deutlich schmaler werdenden Hauses. Sie war in vier Räume aufgeteilt und hatte drei Fenster nach vorn und drei nach hinten. Vorn lagen eine enge Küche und ein Schlafzimmer, im hinteren Teil ein enges Bad und ein Wohnzimmer. Zwischen der Badezimmer- und der Küchentür waren ein kleiner Flur und die Wohnungstür. Vier Jahre lang war dies mein Reich. Dort, in diesem rechteckigen Horst, diesem Krähennest hoch über den Straßen Londons, nahm mein mentales und emotionales Leben Gestalt an. Dort führte ich all meine Experimente zur Welt und zu mir durch, dort durchlitt ich die Qualen der Pubertät, den Schmerz der Unwissenheit, die Wunden der Zurückweisung und das Glück der Entdeckung.

Zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich das Konzept von »zu Hause« verstanden hatte, konnte ich tatsächlich sagen: »Das ist mein Zuhause.« Bevor wir nach Ladbroke Gardens gezogen waren, hatte sich alles immer vorläufig angefühlt. Nun aber konnte ich zu einem Schulfreund sagen: »Lass uns zu mir gehen.« Was aber tat ich als Erstes, nachdem wir eingezogen waren? Ich nervte meine Mutter, mich rauszulassen. Das war nicht unbedingt überraschend. Ich hatte keine Schulfreunde, schließlich hatte ich noch nicht einmal eine Schule. Ich war während der Sommerferien 1942 aus Shropshire nach London zurückgekommen, und nun musste meine Mutter mich irgendwo unterbringen. Für mich war das überhaupt keine Frage, denn mein einziger Freund war John Clarke-Smith aus der Etage unter uns. Er verbrachte die Wochen im Internat einer angesagten Vorschule in Chiswick, und es lag auf der Hand, dass dies auch der richtige Ort für mich war.

Es war ein großer Fehler, der beinahe schlimme Konsequenzen gehabt hätte, aber die Vorteile waren zu verlockend für meine Mutter. Sie war allein auf dieser Welt. Sie hatte einen Job, für den sie von 7.30 bis 18.30 Uhr vor Ort sein musste. Was sollte ein elfjähriger Junge den ganzen Tag lang, noch dazu im Krieg, machen, wenn selbst die wenigen Sozialdienste, die damals existierten, zum größten Teil ausgesetzt waren? Und wenn ich zu einer öffentlichen Schule gehen wollte, müsste ich London wieder verlassen, denn sie waren noch immer aufs Land evakuiert.

Es muss wirklich schwer für sie gewesen sein. Sie bekam einen sehr niedrigen Lohn, und die Schule kostete Geld, auch wenn ich nicht weiß, wie viel. Wieder einmal würde sie eine Mütze und einen Blazer – diesmal in Pink – kaufen müssen, aber wenigstens würde sie mich an den Wochenenden sehen. So kam es, dass ich an der Gunnersbury Preparatory School for Boys angemeldet wurde.

Ich kann voller Überzeugung sagen, dass es keine besonders gute Schule war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dort irgendetwas gelernt zu haben – außer wie man Radieschen züchtet. Das Gebäude war nicht mehr als ein Vorstadthaus, kein besonders großes dazu, mit einem kleinen Garten im Hof. Wir können nicht mehr als ein Dutzend Jungs gewesen sein. Nichts Gutes passierte hier und auch nichts besonders Schreckliches. Mein schlimmstes Erlebnis hatte ich eines Abends zur Badezeit. Ich stieg gerade aus dem dreizehn Zentimeter hohen Badewasser, das uns laut Vorschrift erlaubt war, als der Schulleiter (der im Grunde der einzige Leiter war) hereinkam und die Schmutzränder in der Badewanne sah.

»Putz die Wanne, bevor du gehst, Simon!«, befahl er streng.

Ich schaute mich nach etwas um, mit dem ich hätte putzen können, entdeckte aber nichts.

»Was soll ich benutzen?«, fragte ich kleinlaut.

»Grips, Junge«, erwiderte er verärgert, »benutz Grips!«, und stolzierte hinaus.

Ich zog mir meine Shorts an und ging nach unten ins Büro der Wirtschafterin, um etwas von diesem seltsamen Zeug namens Grips zu bekommen. Sie scheuchte mich ohne Mitleid und ohne Erklärung davon. Zurück im Waschraum – wieder nackt und wieder in der Wanne – versuchte ich, den Dreck so gut es ging abzureiben, als der Schulleiter hereinrauschte und sich wütend neben mir aufbaute.

»Man hat mir berichtet, was du getan hast. Wie kannst du es wagen, so frech zu sein?« In diesem Moment erlebte ich, wie schrecklich hilflos und gedemütigt man sich fühlt, wenn man nackt mit einer selbstherrlichen Autorität konfrontiert ist. Ich habe keine Erinnerung an eine körperliche Strafe wegen dieser Angelegenheit. Wenn es eine gab, hat die Erinnerung an die Angst, die ich empfand, sie verwischt. Ich bin nicht sicher, ob diese Lektion mir in irgendeiner Weise genutzt hat, aber drei Jahre später kam die Gumption Reinigungspaste auf den Markt.

Kleine Jungs sind in der Regel nicht unterzukriegen, und natürlich habe ich dieses Jahr irgendwie überstanden. Die Schlafzimmer (ich glaube, es waren nur zwei) waren wie die in Wem mit Etagenbetten eingerichtet, doch wir hatten hier nicht annähernd so viel Spaß. Außerdem erinnere ich mich daran, dass die Wände irgendwie schimmelig waren. Die anderen Jungen waren zu verklemmt, um Ritter und Pferd zu spielen. Ich begnügte mich also damit, anstößige Limericks zu erfinden.

Hinter dem Haus gab es einen Garten, der die besten Möglichkeiten bot, sich zu verwirklichen. Die Blumenbeete waren selbstredend tabu, aber an der Insektenwelt konnte man sich austoben. Irgendwie war ich an ein kleines Uhrwerk gelangt, das man mit einem Schlüssel aufziehen konnte. Es faszinierte mich, zu beobachten, was mit den Käfern geschah, die ich durch die Zahnräder und Federn schickte. Wundersamerweise und all meinen Versuchsanordnungen zum Trotz überlebten sie.

Das größte Projekt war jedoch das »Buddeln für den Sieg«. Jeder in England war aufgerufen, seinen Möglichkeiten entsprechend Lebensmittel anzubauen, und schließlich wurden selbst die Blumenbeete für die Nation geopfert. Nach zwei Monaten sporadischer Versuche hatte der Rest der Klasse nichts auch nur annähernd Essbares hervorgebracht. Ich aber triumphierte phänomenal mit Radieschen. Meine Radieschen stachen alles andere aus, und sie wurden alle zur selben Zeit reif. Es war der reinste Radieschenwald.

Selbst der Schulleiter musste zugeben, dass er beeindruckt war.

»Du scheinst deinen Grips ja doch noch gefunden zu haben«, sagte er voller Sarkasmus. »Was wirst du mit ihnen machen?«

»Sie mit nach Hause zu meiner Mutter nehmen«, erwiderte ich.

»Wir sollten erst einmal sehen, was wir hier davon essen können«, sagte er.