5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

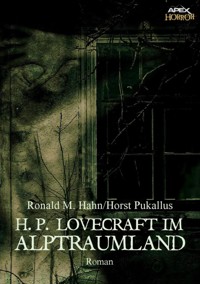

Im April 1923 erreicht den amerikanischen Gentleman und Amateur-Schriftsteller H.P. Lovecraft der Hilferuf seines Freundes Roderick Ashton, der im fernen Schottland das Erbe seiner Ahnen angetreten hat. Sein Onkel, ein ehemaliger Abenteurer, hat ihm ein uraltes Kastell hinterlassen. Doch Ashton kann seines Erbes nicht froh werden: Die Bauern in der Umgebung meiden sein Anwesen wie die Pest; im Verlies stößt er auf das angekettete Skelett eines seit Jahrzehnten vermissten Mädchens; bizarre Alpträume quälen ihn und lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Allmählich verdichtet sich in ihm ein schrecklicher Verdacht: War sein Onkel mit den Mächten des Bösen im Bunde?

Lovecrafts und Rodericks Expedition in die Tiefen der Grüfte des Kastells wird zu einer Reise ins absolute Grauen, die Unaussprechliches über die Vergangenheit der Familie Ashton offenbart...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

RONALD M. HAHN

&

HORST PUKALLUS

H.P. Lovecraft

im Alptraumland

Roman

Apex Horror, Band 28

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Die Autoren

H. P. LOVECRAFT IM ALPTRAUMLAND

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Das Buch

Im April 1923 erreicht den amerikanischen Gentleman und Amateur-Schriftsteller H.P. Lovecraft der Hilferuf seines Freundes Roderick Ashton, der im fernen Schottland das Erbe seiner Ahnen angetreten hat. Sein Onkel, ein ehemaliger Abenteurer, hat ihm ein uraltes Kastell hinterlassen. Doch Ashton kann seines Erbes nicht froh werden: Die Bauern in der Umgebung meiden sein Anwesen wie die Pest; im Verlies stößt er das angekettete Skelett eines seit Jahrzehnten vermissten Mädchens; bizarre Alpträume quälen ihn und lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Allmählich verdichtet sich in ihm ein schrecklicher Verdacht: War sein Onkel mit den Mächten des Bösen im Bunde?

Lovecrafts und Rodericks Expedition in die Tiefen der Grüfte des Kastells wird zur einer Reise ins absolute Grauen, die Unaussprechliches über die Vergangenheit der Familie Ashton offenbart...

Die Autoren

Horst Pukallus, Jahrgang 1949.

Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer.

Seit den späten 1960er Jahren veröffentlichte er Kritiken zur SF-Literatur, vor allem in der Zeitschrift Science Fiction-Times. 1974 erschien seine erste Erzählung Interludium. Es folgten u.a. die Story-Sammlungen Die Wellenlänge der Wirklichkeit (1983) und Songs aus der Konverter-Kammer (1985), die Pukallus als einen der vielseitigsten und intellektuell versiertesten deutschsprachigen Genre-Autoren seiner Generation etablierten. Neben seiner Meisterschaft im Metier der Kurzgeschichten/Erzählungen sind auch seine Romane Krisenzentrum Dschinnistan (1985) und Hinter den Mauern der Zeit (1989, zusammen mit Michael Iwoleit) von überragender inhaltlicher und stilistischer Qualität. Zu Recht wird Horst Pukallus mit dem großen amerikanischen SF-Schriftsteller Philip K. Dick verglichen.

Zu seinen herausragenden Übersetzungen aus dem Englischen/Amerikanischen gehören u.a.: Iain Banks: Vor einem dunklen Hintergrund (1998), John Brunner: Morgenwelt (1980), John Brunner: Schafe blicken auf (1978), John Brunner: Der Schockwellenreiter (1979), Philip K. Dick: Kinder des Holocaust (1984), Jack Womack: Heidern (1993) sowie die Deryni-Romane von Katherine Kurtz (1978 – 2000).

In den Jahren 1980, 1981, 1984, 1985 und 2001 erhielt er den Kurd-Lasswitz-Preis für die beste Übersetzung; 1991 erhielt er diese Ehrung für seine Erzählung Das Blei der Zeit.

Horst Pukallus lebt und arbeitet in Wuppertal.

Ronald M. Hahn, Jahrgang 1948.

Schriftsteller, Übersetzer, Literaturagent, Journalist, Herausgeber, Lektor, Redakteur von Zeitschriften.

Bekannt ist Ronald M. Hahn für die Herausgabe der SF-Magazine Science Fiction-Times (1972) und Nova (2002, mit Michael K. Iwoleit) sowie als Autor von Romanen/Kurzgeschichten/Erzählungen in den Bereichen Science Fiction, Krimi und Abenteuer.

Herausragend sind das (mit Hans-Joachim Alpers, Werner Fuchs und Wolfgang Jeschke verfasste) Lexikon der Science Fiction-Literatur (1980/1987), die Standard-Werke Lexikon des Science Fiction-Films (1984/1998, mit Volker Jansen), Lexikon des Horror-Films (1985, mit Volker Jansen) und das Lexikon des Fantasy-Films (1986, mit Volker Jansen und Norbert Stresau).

Für das Lexikon der Fantasy-Literatur (2005, mit Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs) wurde er im Jahr 2005 mit dem Deutschen Fantasy-Preis ausgezeichnet. Insgesamt sechsmal erhielt Hahn darüber hinaus den Kurd-Lasswitz-Preis – dem renommiertesten deutschen SF-Preis - , u.a. für die beste Kurzgeschichte (Auf dem großen Strom, 1981) und als bester Übersetzer (für John Clute: Science Fiction – Eine illustrierte Enzyklopädie, 1997).

Weitere Werke sind u.a. die Kurzgeschichten-Sammlungen Ein Dutzend H-Bomben (1983), Inmitten der großen Leere (1984) und Auf dem großen Strom (1986) sowie – als Übersetzer – der Dune-Zyklus von Frank Herbert.

Ronald M. Hahn lebt und arbeitet in Wuppertal.

H. P. LOVECRAFT IM ALPTRAUMLAND

1. Kapitel

Aus dem Schriftwechsel H.P. Lovecrafts

mit Frank Belknap Long

Providence, 26. Juli 1923

Salve, mein Junge!

In der vergangenen Nacht habe ich die letzten Zeilen meiner jüngsten Geschichte Das Unnennbare fertiggestellt und säume nicht, Dir ohne Verzug eine Abschrift zur gefälligen Lektüre zu übersenden. Wie stets soll mir Deine Kritik willkommen sein, wenngleich ich, wie Du weißt, ungern nachträgliche Abänderungen vornehme, sondern mich lieber dem Schreiben gänzlich neuer Phantasmagorien widme. So mancher unserer gestrengeren Mitstreiter im Amateurjournalismus wird einwenden, mangelnde Bereitschaft zum Überarbeiten eines Manuskripts sei ein Merkmal eines schlechten Autors, aber ich habe nun einmal meine eigenen, dezidierten Vorstellungen von Texten, die mich mit persönlicher Befriedigung über die erbrachte schöpferische Leistung erfüllen, und kenne deswegen keine Neigung, mich dem Mittelmaß von Literaturgazetten beeinflusster Belletristik zu beugen. Aus demselben Grund löst Dein gewiss gutgemeinter Ratschlag, eine dieser neumodischen Schreibmaschinen zu erwerben, um die Verkäuflichkeit meiner Erzählungen an professionelle Zeitschriften zu erhöhen, bei mir lediglich ablehnenden Widerhall aus. Mein getreuer Freund! Könnte man denn Wörter mit so magischem Klang wie »Cthulhu«, »Necronomicon« oder gar »Nyarlathotep« - in rein mechanischer Maschinenschrift niederschreiben, ohne sie ihrer quasi-atmosphärischen Assoziationen zu berauben und zu profanisieren? Dies will mir allerdings doch ganz und gar nicht in den Kopf.

Nun aber zu einer wirklich aufregenden Neuigkeit! Ich werde schon bald eine Reise machen. Rätst Du, wohin? Es wird eine Seereise nach Großbritannien sein, genauer gesagt, nach Schottland. Das Schiff legt jedoch in Liverpool an, so dass ich auch England sehen werde, das Land der von uralten Geheimnissen umwitterten und mit geschichtsträchtigen Denkmälern gekrönten grünen Hügel, die Heimat wahrer Tradition und echten Adels, wo Gentlemen noch Gentlemen sind und die Inthronisation des Pöbels noch nicht solche Fortschritte wie hier in den als Vereinigte Staaten von Amerika bekannten englischen Kolonien gemacht hat.

Sicherlich kannst du Dir mit Leichtigkeit ausmalen, wie diese Aussicht mich enthusiasmiert, und Du fragst Dich, wie, um alles in der Welt, ein Bücherwurm meines Schlages zu diesem Vorhaben kommt. Auf diese spannende Frage sollst Du sofort Auskunft erhalten: Es war nicht meine Idee. Vielmehr habe ich eine Einladung Roderick Ashtons erhalten, des Reklame-Texters, den ich, wie Du Dich sicher entsinnst, bei unserem ehrgeizigen jungen Freund Robert Howard in Texas kennengelernt habe. Ashton hat, wie ich Dir kürzlich schrieb, völlig unvermutet einen alten Herrensitz in der schottischen Wildnis geerbt. Seit etlichen Wochen hält er sich dort auf, ich glaube, schon seit Mitte oder Ende Mai. Der Grund seiner Einladung wird aus dem Telegramm nicht ganz klar, doch entnehme ich seinen Andeutungen - so erwähnt er »ernste Verstrickungen« -, dass der Antritt des Erbes sich nicht problemlos gestaltet. Er verweist in Stichworten gar auf Bezüge zu dem durch und durch abscheulichen Fall Barlow, den wir einst diskussionshalber - im Zusammenhang mit dem Thema Schwarze Messen - als Beispiel für Umtriebe satanistischer Geheimbünde erörtert haben. Kannst Du Dir so etwas denken?! Darum bezeichnet er meine Anwesenheit als »überaus wünschenswert«, und da er, wie ein wahrer Gentleman, beiläufig den Großmut hatte, mir telegraphisch das Geld für die Passage zu überweisen, kann ich mich seinem Anliegen, zumal es mir große Abwechslung verspricht, schwerlich versagen. Ich gehe am 2. August in New York an Bord der zur Cunard-Linie gehörigen Aquetania und erreiche acht Tage später Liverpool. Offen gestanden, ich bin äußerst neugierig auf die Überfahrt. Und außerdem bin ich darüber froh, dass Ashton sein Gesuch im Sommer an mich richtet, denn wegen meiner Dir geläufigen Abneigung gegen niedrige Temperaturen hätte ich England nur sehr widerwillig im Winter aufgesucht.

Meine Tanten, die praktisch bei Tag und Nacht für mein leibliches Wohl sorgen, sind natürlich im ersten Moment außer sich vor Schrecken gewesen, weil ich mein Heim noch nie auf so lange Dauer verlassen habe - und nie zuvor in so weite Fernen geschweift bin -, doch inzwischen haben sie sich dank meiner Beteuerungen, dass in jedem Jahr Hunderttausende von Menschen den Atlantik per Liniendampfer überqueren und in der Regel keinen Schaden dabei erleiden, in die Erwartung geschickt, dass auch mir eine solche Fahrt gelingen und ich sogar wohlbehalten zurückkehren könnte.

Da die Beförderungsmöglichkeiten der Post heutzutage ja die gesamte Erdkugel umspannen, werde ich Dich selbstverständlich über meine Abenteuer auf dem Laufenden halten. Wenn diese Fernfahrt mir nur halb so viele Aufregungen beschert, wie man sie in den Reiseberichten des vergangenen Jahrhunderts nachlesen kann, wird sie bestimmt das bedeutendste Ereignis meines Lebens.

Nun möchte ich auf einige der in Deinem letzten Brief dargelegten Ausführungen zur allgemeinen Relativitätstheorie eingehen. Anscheinend übersiehst Du, dass Einstein damit nicht nur eine Erweiterung der klassischen Physik geschaffen hat, sondern sich daraus auch bestimmte philosophische Aspekte ableiten lassen, die für unser Bild vom Kosmos von grundsätzlicher Tragweite...

DIE AUSSAGE DES H.P. LOVECRAFT

Leiter des Verhörs:

Superintendent Roger Thornhill, Scotland Yard

Thornhill: Mr. Lovecraft, hätten Sie die Freundlichkeit, den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses ein paar Worte über sich zu sagen?

Lovecraft: Aber gewiss, Sir. Mein Name ist Howard Phillips Lovecraft, und ich wurde am 20. August 1890 in Providence geboren.

Thornhill: Wo liegt dieses Providence, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: In Rhode Island.

Thornhill: In den Vereinigten Staaten von Amerika?

Lovecraft: Ja, Sir.

Thornhill: Sie sind also amerikanischer Staatsbürger?

Lovecraft: Ja, Sir. Indessen ziehe ich es jedoch vor, mich privatim als Engländer zu fühlen. Wegen des Blutes und der Sitten, Sir.

Thornhill: Diese löbliche Haltung dürfte für das britische Weltreich höchst schmeichelhaft sein, Mr. Lovecraft. Darf ich Sie nebenbei fragen, womit Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten?

Lovecraft: Ich bin... ein Gentleman, Sir.

Thornhill: Mr. Lovecraft, ich wäre der Letzte, der Anlass hätte, dies zu in Abrede zu stellen, aber es wäre uns allen und sicher auch den Ermittlungen im Fall Roderick Ashton sehr zuträglich, wenn Sie uns sagen könnten, mit welcher Tätigkeit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen.

Lovecraft: Nun, Sir, im wesentlichen bestreite ich mein Dasein aus den Mitteln, die mir mein Großvater und meine Eltern in weiser Voraussicht hinterlassen haben.

Thornhill: Und im Übrigen?

Lovecraft: Ich betätige mich in bescheidenem Umfang als Schriftsteller, Sir.

Thornhill: Als Schriftsteller?

Lovecraft: Es ist kaum mehr als ein Hobby, Sir.

Thornhill: Müsste ich Ihre Schriften kennen, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Das kommt auf Ihre Lesegewohnheiten an, Sir. Aber vermutlich nicht.

Thornhill: Was meinen Sie damit? Können Sie mir und dem Ausschuss Ihre Antwort ein wenig erläutern?

Lovecraft: Gewiss, Sir. Ich schreibe Geschichten, die... hauptsächlich in Blättern erscheinen, die im freien Handel nicht erhältlich sind, weil sie zum Bereich des Amateurjournalismus zählen. Sie sind, wie mir von verschiedenen Seiten zugetragen wurde, auch nicht jedermanns Geschmack.

Thornhill: Auch wenn es möglicherweise für den Fall selbst nicht von Interesse ist, Mr. Lovecraft: Sind Sie bitte so freundlich und nennen uns die Namen der Periodika, in denen Ihre Erzählungen publiziert werden?

Lovecraft: Eine der bekannteren professionellen Zeitschriften, die soeben eine meiner Erzählungen publiziert hat, nennt sich Weird Tales.

Thornhill: Beschreibt der Titel dieser Zeitschrift den ungefähren Inhalt der darin zum Abdruck kommenden Geschichten, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Ja, Sir, das kann man durchaus sagen.

Thornhill: Aha. Würden Sie uns wohl mitteilen, wann und unter welchen Umständen Sie die Bekanntschaft Mr. Roderick Ashtons gemacht haben?

Lovecraft: Gewiss, Sir. Ich lernte ihn im Dezember 1920 auf einer Inlandsreise kennen. Er war zu Gast im Hause eines Freundes in Cross Plains, Texas.

Thornhill: Wie hieß dieser Freund?

Lovecraft: Robert Ervin Howard.

Thornhill: Wer ist dieser Robert Ervin Howard, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Ich würde ihn als Kollegen bezeichnen.

Thornhill: Also auch Schriftsteller?

Lovecraft: Ich halte Mr. Howard für ein beachtliches Talent, Sir. Er wird zweifellos eines Tages international auf sich aufmerksam machen.

Thornhill: Schildern Sie uns bitte, welchen Eindruck Mr. Ashton bei Ihnen hinterließ.

Lovecraft: Bei unserer ersten Begegnung, Sir?

Thornhill: Bei Ihrer ersten Begegnung, Mr. Lovecraft, aber auch ganz allgemein.

Lovecraft: Bei unserer ersten Begegnung machte Mr. Ashton einen zurückhaltenden Eindruck auf mich, was aber, wie ich heute weiß, daran lag, dass er meiner Person übergroßen Respekt entgegenbrachte. Wie ich im späteren Verlauf des Abends erfuhr, war er ein literarischer Aspirant... das heißt, er hatte den Ehrgeiz, ein bekannter Schriftsteller zu werden. Er war damals als Texter in einem Reklame-Bureau tätig und schrieb in seiner Freizeit. Später dann...

Thornhill: Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, Mr. Lovecraft, aber worauf war der von Ihnen zitierte übergroße Respekt Mr. Ashtons vor Ihnen denn zurückzuführen?

Lovecraft: Nun, Sir, wie Mr. Ashton mir später eingestand, als unsere Freundschaft sich vertiefte, hatte es damit zu tun, dass ich für ihn all das verkörperte, was zu sein er sich wünschte. Er wusste freilich nicht...

Thornhill: Ja?

Lovecraft: ...dass ich mich längst nicht in der Position befand, in der er mich sah. Im Gegensatz zu ihm hatte ich damals schon eine Handvoll Skizzen und Erzählungen in meist von Amateuren herausgegebenen Publikationen veröffentlicht, was mich in seiner Phantasie über Gebühr erhöhte. Was mich selbst betrifft, so habe ich meine Arbeiten nie sonderlich hoch eingeschätzt, und außerdem...

Thornhill: Ja, Sir?

Lovecraft: ...bestand der Hauptteil meines literarischen Einkommens darin, dass ich Texte anderer, stilistisch noch ungeschliffener Autoren korrigierte.

Thornhill: In wessen Auftrag?

Lovecraft: Im Auftrag der erwähnten Autoren, Sir. Manche dieser Herrschaften... schrieben nicht um des Schreibens willen, sondern...

Thornhill: Ja, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: ...um des Publizierens willen.

Thornhill: Also aus Eitelkeit?

Lovecraft: Wenn Sie es so nennen wollen, Sir. Für mich war meine Tätigkeit eher das Hobby eines Gentlemans. Die kommerzielle Seite war mir immer zutiefst zuwider.

Thornhill: Setzen Sie Ihre Aussage bitte an der Stelle fort, Mr. Lovecraft, wo ich Sie unterbrochen habe.

Lovecraft: Bis 1920 hatte sich Mr. Ashtons Stil soweit entwickelt, dass seine Geschichten nicht nur in bei Mr. Wright, dem Redakteur von Weird Tales, sondern auch bei anderen Verlegern und beim Film großen Anklang fanden. Obwohl seine Eigenart, seine Werke unter Pseudonymen erscheinen zu lassen, ihn beim Publikum namentlich nicht sehr bekannt machte, gelang es ihm, binnen weniger Wochen einige Dutzend seiner Produkte zu verkaufen.

Thornhill: Welcher Art waren diese Werke, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Nun, Sir, um ein Urteil darüber abgeben zu können, müsste man sie alle gelesen haben. Und das kann ich von mir nicht behaupten.

Thornhill: Welcher Art waren die Werke, die Sie gelesen haben, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Es waren vorwiegend Werke der phantastischen Literatur. Mr. Ashton pflegte in besonderem Maße die interplanetarische Erzählung, wie sie Ihr Landsmann George Griffith populär gemacht hat. Ich glaube, hierzulande nennt man sie auch wissenschaftliche Romanzen. Er versuchte sich aber auch auf einem Feld, das nicht zuletzt mein Freund Howard erfolgreich bestellt hat. Ich möchte es als prähistorisches Abenteuer bezeichnen.

Thornhill: Offen gesagt, Mr. Lovecraft, offenbart mir dies - und das gilt wahrscheinlich ebenso für den Ausschuss - nur wenig. Meinen Sie mit interplanetarischer Erzählung jene Art der Unterhaltung, die Mr. Wells gelegentlich pflegt?

Lovecraft: Ja, Sir, in etwa.

Thornhill: Und Mr. Ashtons Phantasien sind Ihnen niemals... nun, sagen wir, merkwürdig vorgekommen?

Lovecraft: Oh, doch, Sir! In der Tat, das sind sie.

Thornhill: Würden Sie so weit gehen, seine Phantasien als Ausgeburten eines kranken Geistes zu bezeichnen, Mr. Lovecraft?

Lovecraft: Nein, Sir. Ich bin mir zwar sehr deutlich der Tatsache bewusst, dass Phantasien dieser Art landläufig so bewertet werden, aber... Es ist ein Fehler, davon auszugehen, dass Autoren, die derlei Dinge beschreiben, auch an sie glauben müssen. Mit dem gleichen Recht etwa könnte man auch Ihrem Landsmann - dem hoch geschätzten Mr. Wells - vorwerfen, eine kranke Phantasie zu kultivieren.

Thornhill: Nun hat Mr. Wells freilich neben Krieg der Welten und Die Zeitmaschine auch eine ganze Reihe anderer und ernstzunehmenderer Werke verfasst. Außerdem gilt er nicht nur hierzulande als literarische Persönlichkeit.

Lovecraft: Ich bin zwar der Meinung, dass Mr. Ashtons Werke weit davon entfernt sind, die literarische Qualität derer von Mr. Wells zu erreichen, aber Ausgeburten einer kranken Phantasie... Das will mir stark überzogen klingen, Sir.

Thornhill: Für den Moment vielen Dank, Mr. Lovecraft.

AUS DEM TAGEBUCH DES RODERICK ASHTON

Als er die ausgetretenen, von unirdischem Bewuchs glitschigen Treppenstufen hinabstieg, drang dumpfes Heulen an seine Ohren. Es schien aus den Tiefen seiner Seele heraus zu grölen. Dann hallte ein Gong durch die Finsternis. Der Mann hatte das schauerliche Gefühl, dass das Geräusch den Auftritt eines Ungeheuers ankündigte; einer Bestie, deren Erscheinen die in der Gruft Versammelten geschlossen zu wüstem Aufbrüllen der Begeisterung bewog.

Der Mann blieb auf der untersten Treppenstufe stehen. Sein Blick fiel in eine große Halle. Er sah ein zierlich gebautes, rothaariges Mädchen, das mit gespreizten Beinen und nackt, wie Satan es erschaffen hatte, auf einem Altar lag. Es wartete voller Sehnsucht auf das silberne Messer, das sich gleich in die Mulde zwischen den Brüsten bohren sollte.

Der Mann an der Treppe tat einen weiteren Schritt. Seine Knie zitterten, sein Blick war unstet. Als er den von Pechfackeln umsäumten Zugangsbogen erreichte, hinter dem sich die kreisrunde Halle ausbreitete, vernahm er die grauenhaften Töne der Bestie. Das Mädchen auf dem Altar hob den Kopf und schrie ebenfalls.

Schrei nur, kleine Teufelin, schrei nur, dachte er. Er blieb am Eingang stehen, schob die Hände in die Taschen seines Jacketts und warf einen Blick in die Runde. In den Tiefen der Gruft herrschten Terror und Verkommenheit. Die Anwesenden tanzten mit obszönen Gesten und schrillen Schreien um den marmornen Altar, der die Mitte des Raumes einnahm. Das rothaarige Mädchen war angeschnallt und nahm die gespenstische Umgebung nur halb wahr. Man hatte es mit Drogen vollgepumpt. Es lebte in der Überzeugung, allen Geistern und Götzen der Hölle ausgeliefert zu sein.

Die Tänzer waren Alptraumgestalten. Auch der Mann am Fuße der Treppe konnte nicht verhindern, dass sich auf seinem Rücken eine Gänsehaut bildete. Die Tanzenden hatten sich mit grellen Farben beschmiert, hüpften in satanischem Reigen um den Altar und heulten wie Wölfe. Sie glänzten verschwitzt, und ihre Augen schienen unter dem Einfluss dämonischer Kräutersalben ein Eigenleben entwickelt zu haben. Für den Mann am Fuß der Treppe sahen die Beteiligten wie Wahnsinnige aus.

Warum, fragte er sich, habe ich keine Furcht vor ihnen?

Dann trat die Bestie vor; ein hünenhaftes, von Kopf bis Fuß behaartes Wesen, das einem Menschen ähnelte. Das Gesicht war hinter einer roten Maske verborgen. Es näherte sich mit festen Schritten seinem Opfer, und der Schoß des sich im Rausch windenden Mädchens zuckte. Wieder wurde von unsichtbarer Hand der Gong geschlagen. Dann setzten Trommeln ein und versetzten die Teilnehmer des Rituals in Ekstase. Der Blick des Mannes an der Treppe fiel auf die glänzenden Körper dreier Frauen; sie schlugen die Trommeln mit wilder, rhythmischer Kraft, als wären sie in Trance.

Im Schein der Fackeln blitzte in der Hand der Bestie eine Messerklinge auf. Die Meute schrie, und der namenlose Beobachter unterdrückte ein erregtes, sich in seiner Kehle bildendes Würgen. Er wusste, dass das, was er sah, nicht nur den Zweck hatte, diabolisch und grausam zu sein. Es steckte etwas anderes dahinter. Er sah es an den sich wie spastisch krümmenden Tänzern, die sich nun aneinander drängten, als wollten sie...

Ein Geräusch ließ ihn trotz seiner Spannung und des beinahe lüsternen Stöhnens, das nun aus der Halle drang, beunruhigt herumfahren. Der Trommelwirbel verstummte. Dann vernahm er das Kreischen des gefesselten Opfers.

Er hatte deutlich gehört, dass sich hinter seinem Rücken jemand auf leichten Füßen bewegte. Er vergaß die abscheuliche Gesellschaft, die hinter ihm ihre Orgie feierte. Alle Geräusche wichen in seinem Gehör in den Hintergrund. Seine Ohren konzentrierte sich auf etwas anderes; auf etwas, das nur er vernahm. Dann sah er den Schatten. Irgendjemand war hinter ihm die Treppe hinuntergekommen und hatte sich unter ihr versteckt.

Der Beobachter griff in die Jackentasche und zückte ein Messer. Es durfte keinen Skandal geben. Niemand durfte wissen, dass er hier gewesen war und der Orgie zugeschaut hatte. Niemand durfte wissen, dass er sich für diese Dinge interessierte. Niemand... Er musste den Spion töten. Er musste verhindern, dass sich etwas herumsprach. Er näherte sich der Treppe. Für einen Menschen, der lange genug hier unten gewesen war, um die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, war es hell genug. Er erkannte eine geduckte Gestalt, die sich in einen Winkel drückte.

»Komm da raus«, knurrte der Beobachter böse. Sein rechter Fuß schoß vor und traf etwas. Die gebückte Gestalt stieß einen leisen Schrei aus. Der Beobachter griff zu. Blanker Hass glänzte in seinen Augen. Er zerrte den Spion aus dem Versteck und packte seinen Hals mit solcher Kraft, dass er ihn fast erdrosselt hätte.

»Du?« sagte der Beobachter überrascht. Er fuhr zurück.

Alles hatte er erwartet - aber nicht das. Er schaute in sein eigenes Gesicht.

»Ja, Roderick. Ich.«

Er erkannte Mitleid im Blick seines Gegenübers. Tiefe Resignation und Erschütterung sprachen aus seiner Stimme.

»Nein«, keuchte der Beobachter. »Nicht du. Nicht einmal du darfst davon wissen...« Seine Rechte zuckte vor. Die Klinge bohrte sich tief in das Herz des Spions, und er brach stöhnend zusammen. Der Beobachter stieß ein zweites Mal zu. Diesmal traf die Klinge einen Knochen und brach ab. Er warf den Toten unter die Treppe und wankte zurück.

Nun musste es bald soweit sein. Er musste sehen, was die Bestie und die anderen Schreckliches mit ihrem gefesselten Opfer anstellten. Er durfte es nicht versäumen.

Und da hörte er das Opfer wieder schreien.

Als ich erwachte, dämmerte ein neuer, kühler Morgen herauf. Hinter mir lag ein beängstigender Alptraum. Vor meinem inneren Auge hoben sich warzenbeckte Hände mit Fingern, die in spitze Klauen ausliefen. Sie hatten im Traum mein Gesicht betastet, und mir war zumute, als spürte ich sie jetzt noch.

Schweißnass richtete ich mich im Bett auf. Mir fiel ein, dass der Rundfunk am vergangenen Abend für die Nacht leichten Bodenfrost vorhergesagt hatte, wie er im Frühjahr noch öfters auftritt, aber dennoch lief mir das Wasser in Strömen von der Stirn und vom Leib. Der Traum... Ein starkes Ekelgefühl packte mich, als mir einfiel, dass ich mir im Traum selbst begegnet war und mich getötet hatte. Ein Gefühl der Übelkeit breitete sich in mir aus. Ich sank nach Luft ringend auf das Bett zurück. Mein Geist schien wie in schwingenden Wellen eingehüllt.

War ich tatsächlich der lüsterne Beobachter gewesen, der sein anderes Ich aus Scham und aus Furcht vor Entdeckung bestialisch umgebracht hatte? Saßen in den Tiefen meines Unterbewusstseins verborgene animalische Triebe, von denen ich im Wachzustand nichts ahnte?

Nyarlep n'go ftaghn r'yleeh! Ich schüttelte mich bei der Erinnerung an diese Rufe. Für meine Begriffe klangen sie grausam und barbarisch. Hatte ich sie in meinem Traum gehört?

Ich raffte mich auf und trat ans Fenster. New York lag im bleichen Mondlicht unter mir. Ein schwarzes Automobil, dessen vier Insassen mit dunklen Mänteln bekleidet waren, fuhr lautlos unter meinem Fenster dahin, und als ich sie sah, dachte ich mir, dass ihre Visagen wunderbar in den Film passten, dessen Drehbuch ich am vergangenen Tag beendet hatte.

Ich war überarbeitet, redete ich mir ein. Aber das war nicht alles. Ich trank auch zu viel. Der nervenzerrüttende Druck, unter der man unweigerlich leidet, wenn man einem Beruf nachgeht, den pünktlich zu erfüllen man eigentlich in Hollywood leben müsste, forderte ihren Tribut. Ich hatte als Autor jener bunten Magazine angefangen, deren bekanntestes sich Weird Tales nannte, und ein halbes Jahr später war ein Mitarbeiter Samuel Goldywns auf mich aufmerksam geworden. Nun arbeitete ich vorrangig für den Film, nicht zuletzt der guten Honorare wegen.

Doch die Arbeit strengte ungemein an. Ich schlief schlecht, und wenn ich überhaupt schlief, träumte ich gruselige Dinge. Der Traum, der hinter mir lag, war so wirklichkeitsgetreu gewesen wie ein Film - und so zusammenhängend wie kaum ein anderer. Am seltsamsten an meinem Traum war, dass ich ihn schon mehrmals geträumt hatte, seit der eigenartige Brief aus Schottland bei mir lag. Ich hatte ihn in der letzten Woche so oft gelesen, dass ich ihn auswendig kannte.

Werter Mr. Ashton,

aufgrund einer Kette unglücklicher Zufälle haben wir erst heute erfahren, dass ein vor zehn Jahren von uns an Sie diktierter Brief, der Sie über das Ableben Ihres Bruders Stephen Ashton unterrichtet, unser Büro nie verlassen hat.

Leider verstarb der Verfasser des Briefes, unser Mitinhaber Mr. Ian McTavish, einen Tag nach dem Diktat desselben.

Mr. McTavishs Nachfolger übergab den Brief in der Annahme, der Fall sei erledigt, unserem Archiv, in dem er dieser Tage wieder aufgefunden wurde.

Wir nehmen an, dass Sie sich in Kürze hier in Glasgow über die Erbschaftsangelegenheit informieren wollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

James C. Robertson, Rechtsanwalt

Dem Schreiben lag ein anderes bei, eines mit einem altmodischen Briefkopf, wie er um die Jahrhundertwende der Mode entsprochen hatte. Dieses Schreiben setzte mich in knappen Worten darüber in Kenntnis, mein »Bruder« Stephen Ashton sei am 2.6.1913 im Alter von achtundvierzig Jahren auf seinem Landsitz in Ashton Manor, Schottland, verstorben, und ich hätte sein Vermögen, Haus- und Grundbesitz inklusive, geerbt.

Ich hatte zwar nichts dagegen, von einem schottischen Edelmann als Erbe eingesetzt zu werden, doch Stephen Ashton war mir gänzlich unbekannt geblieben. Freilich hatte mein Vater dann und wann einen Bruder dieses Namens erwähnt; er war mit ihm und seinen Eltern im Jahr 1880 aus dem schottischen Hochland in die Vereinigten Staaten ausgewandert.

Mein Vater, Roderick Ashton Senior, war damals zwanzig Jahre alt gewesen. Stephen, sein fünf Jahre jüngerer Bruder, hatte es an der Lower East Side New Yorks nicht lange ausgehalten, sondern riss von zu Hause aus. 1897 hatte mein Vater einen Brief von ihm aus Seattle erhalten, in dem Onkel Stephen im mitteilte, er sei in den kanadischen Norden unterwegs, um am Klondike Millionen zu machen. Das Gold läge dort nur so herum, hatte er geschrieben, man bräuchte es nur aufzuheben, und wenn mein Vater ein Kerl wäre, solle er auf der Stelle seine Habseligkeiten packen und ihm folgen.

Da mein Vater inzwischen längst verheiratet war und ich seit sieben Jahren auf der Welt, hatte er den Rat seines Bruders nicht befolgt, sondern war lieber in der neuen Heimat geblieben. Ich erinnerte mich daran, dass er Stephen hin und wieder als Phantasten bezeichnet hatte, als einen Menschen, der ständig Träumen und Schäumen nachjagte und fest davon überzeugt war, dass er eines Tages ganz groß herauskommen würde. Nach dem Brief aus Seattle hatten wir nie wieder etwas von Onkel Stephen gehört, und da die vom Goldrausch erfassten Männer im eisigen Winter von 1898 in der Wildnis des Nordwest-Territoriums wie die Fliegen starben, gingen wir davon aus, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte.

Dass es Onkel Stephen doch gelungen war, ein Vermögen zu machen, dass er anschließend, ohne sich bei seiner Familie zu melden, in die alte Heimat zurückgekehrt war, empfand ich zwar als recht mysteriös, aber noch mysteriöser fand ich es, dass die US Mail das an meinen vor sieben Jahren verstorbenen Vater gerichtete Einschreiben des Rechtsanwalts Robertson an mich ausgehändigt hatte.

Und einen Tag später war der Traum gekommen, der mich seither fast jede Nacht aus dem Schlaf schreckte. Um mich von ihm abzulenken, dachte ich an Onkel Stephen und fragte mich, wie sein Leben wohl verlaufen sein und was ihn bewogen haben mochte, der Familie nichts von seinem Werdegang zu erzählen. Ich empfand recht zwiespältige Gefühle für ihn. Ich fragte mich zudem, was in den zwanzig Jahren, in denen der Brief in irgendeinem Aktenschrank gelegen hatte, alles geschehen sein konnte. Wer zum Beispiel hatte Onkel Stephens Landsitz in der Zwischenzeit verwaltet? Stand das Erbe überhaupt noch zur Disposition, oder erwartete mich ein Schuldenberg, wenn ich meine Bereitschaft erklärte, es anzunehmen?

»Ich würde mir an Deiner Stelle keine Gedanken machen«, hatte mein Brieffreund Howard mir geraten. »Lass Dir eine Passage nach Europa reservieren und sieh Dir das Schloss unverbindlich an - falls die britischen Steuergesetze noch etwas von ihm übrig gelassen haben.«

Aber die Träume, die Träume! Sie raubten mir nachts den Schlaf und tagsüber den Verstand, den ich zum Arbeiten unbedingt brauchte.

»Es ist ein ganz normaler Alpdruck«, hatte Howard gemeint, nachdem ich ihm davon geschrieben hatte. »Es ist doch kein Wunder, dass Du aufgeregt bist. Du musst Dich erst mal an den plötzlichen Reichtum gewöhnen... Denke daran, dass er es Dir ermöglicht, künftig ein Leben wie ein echter Gentleman zu führen.«

Howard hatte gut reden...

Ich trat an den Nachttisch und nahm mir eine Zigarette. Die Träume waren nicht das Schlimmste. Am meisten beunruhigte mich, dass ich selbst in ihnen vorkam - und zwar nicht eben in sympathischer Gestalt. Im Traum war ich ein perverses Monstrum, das sein besseres Ich aufschlitzte, um unerkannt zu bleiben.

War ich, ohne es zu wissen, ein solcher Mensch? Ich schüttelte den Kopf. Natürlich, ich war kein Abstinenzler, und es gelang mir immer, meine Honorarschecks schnell unters Volk zu bringen. Aber ich wehrte mich mit Inbrunst dagegen, eine Kreatur zu sein, die sich voller Lüsternheit, wie Howard sagen würde, Szenen von »unaussprechlicher Morbidität« anschaute.

Als die Zigarette erloschen war, legte ich mich wieder hin und schlief tief und traumlos. In der darauffolgenden Woche, nachdem ich meine Angelegenheiten geordnet hatte, ging ich an Bord der Olympic und fuhr über das große Meer, in Richtung Liverpool.

Die Nächte auf dem Schiff waren nicht anders als die zu Hause. Ich ging im Traum durch eine Halle, die nach Friedhof, Gruft und Verwesung roch, setzte wie hypnotisiert ein Bein vor das andere, passierte lange Korridore und blieb vor einer Tür aus Eichenholz stehen.

Unmenschliche Laute drangen von allen Seiten auf mich ein. Ich öffnete die Tür. Abscheulicher Gestank und wilder, dröhnender Lärm schlugen mir entgegen: Heulen, Kreischen, Brüllen, Singen, Schluchzen, Lachen. Es roch nach Schwefel, Ammoniak und Pest.

In Liverpool wankte ich in Schweiß gebadet und mit verquollenen Augen über die Gangway und ließ mich von einer Droschke zum Zug nach Glasgow bringen.