9,99 €

Mehr erfahren.

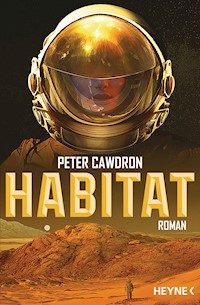

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Die Menschheit hat ihren Fuß auf den Mars gesetzt. Die neue Habitatsiedlung „Endeavor“ wird als Triumph des menschlichen Forscherdrangs gefeiert. Einhundertzwanzig Wissenschaftler, Techniker und Astronauten arbeiten hier. Sie sind auf alle Eventualitäten vorbereitet – nur nicht darauf, dass plötzlich die Funksignale von der Erde verstummen. Gefangen auf dem Mars, können die Kolonisten über die Katastrophe, die auf ihrem Heimatplaneten passiert sein mag, nur rätseln. Und hoffen, dass sie hier überleben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Ähnliche

Das Buch

Die Menschheit hat ihren Fuß auf den Mars gesetzt. Die neue Habitatsiedlung „Endeavor“ wird als Triumph des menschlichen Forscherdrangs gefeiert. Einhundertzwanzig Wissenschaftler, Techniker und Astronauten aus aller Herren Länder arbeiten hier. Eine von ihnen ist die junge und engagierte Mikropaläobiologin Liz, die sich wie ihre Kollegen dazu verpflichtet hat, zehn Jahre auf dem Mars zu leben und zu forschen, um den Roten Planeten für die Menschheit bewohnbar zu machen. Doch dann bricht auf der Erde Krieg aus, die Funksignale verstummen und die Versorgungslieferungen zum Mars werden unterbrochen. Nun sind die Kolonisten auf sich alleine gestellt. Misstrauen macht sich unter den verschiedenen Nationen breit. Wer hat den Krieg auf der Erde begonnen? Welches Land ist schuld, dass die Forscher nun auf dem Mars gefangen sind? Liz stößt schon bald auf erste Ungereimtheiten, und dann gibt es einen ersten Toten …

Der Autor

Peter Cawdron ist in Neuseeland geboren und aufgewachsen. Er reiste einige Jahre durch die USA und Schottland, bevor er sich in Brisbane, Australien, niederließ. Die Romane Philip K. Dicks und Arthur C. Clarkes inspirierten ihn schließlich dazu, selbst mit dem Schreiben zu beginnen.

Mehr über Peter Cawdron und seine Werke erfahren Sie auf:

Peter Cawdron

HABITAT

Roman

Aus dem Englischen übersetztvon Bernhard Kempen

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

»Die Einsamkeit und Isoliertheit sind sehr traurige Dinge und übersteigen die menschlichen Kräfte.«

Jules Verne

Mars-Endeavour-Mission

Hauptbesatzungsliste

Name

Hauptfunktion

US-Modul

(28 Besatzungsmitglieder)

Connor

Harrison

Liz

James (Kanada)

Michelle (Puerto Rico)

Amira (Navajo-Nation)

McDonald

Manu (Amerikanisch-Samoa)

Danielle

Missionskommandant

Stellvertreter des Kommandanten

Mikropaläobiologin

Robotikingenieur

Marsgeologin

Bildgebungsspezialistin

leitender Landwirtschaftsspezialist

Exo-Umweltspezialist

Paläovulkanologin

Chinesisches Modul

(27 Besatzungsmitglieder)

Wen

Su-shun

Jianyu

chinesische Kommandantin

Stellvertreter der Kommandantin

Chefarzt

Russisches Modul

(29 Besatzungsmitglieder)

Vlad

Dimitri

Anna

russischer Kommandant

Stellvertreter des Kommandanten

Medizinspezialistin

Eurasisches Modul

(36 Besatzungsmitglieder)

Max (Großbritannien)

Adin (Israel)

Prabhat (Indien)

Eurasischer Kommandant

Oberflächeneinsatzleiter

Elektronenmikroskopspezialist

NASA (Houston)

(John) Davies

Missionsleiter

1 Teufel

Mir ist schwindlig vom Reiswein.

»Okay, teilt die Karten noch einmal aus«, sagt James und lässt die Hand über dem Tisch kreisen. »Ich habe es verstanden. Ich kann den Gutsherrn austricksen.«

»Es heißt dou di zhu«, erwidert Su-shun. »Gegen den Gutsherrn kämpfen, nicht ›austricksen‹.«

Ich lache, als Jianyu mir ein weiteres winziges Glas einschenkt. »Versuchst du, mich betrunken zu machen?«, frage ich.

Jianyu antwortet, aber im Lärm des Kartenspiels kann ich ihn nicht verstehen. Und James ruft laut: »Eine Trickserei ist ein Kampf, in dem man unsichtbar bleibt, mein Freund. Eine Trickserei ist genauso gut wie ein Kampf, manchmal sogar besser.«

»Das ist es manchmal«, räumt Su-shun ein, während er die Karten rings um den Tisch verteilt.

Jianyu lächelt mich an und wendet sich dann an James. »Du klingst wie Sun Tzu in Die Kunst des Krieges.«

»Hat er das gesagt?«, fragt James mit Unschuldsmiene.

»Nein«, antwortet Su-Shun, und alle brechen in lautes Gelächter aus.

»Du hast zu viel getrunken«, sage ich zu James, aber ich bin es, die unter dem Einfluss des Alkohols in der leichten Marsgravitation schwankt. Mit einer Hand halte ich mich an der Tischkante fest, weil ich das Gefühl habe, ich könnte davonschweben. Der Rest der chinesischen Besatzung versammelt sich und macht lautstark die Wetteinsätze. Sie sprechen so schnell, dass für mich nur schwer vorstellbar ist, wie irgendjemand den Gesprächen folgen kann. Mir ist nur klar, dass große Aufregung wegen James und seiner höchst unangebrachten Prahlerei herrscht, wobei die Chinesen sowohl auf als auch gegen ihn wetten, aber ich habe den Verdacht, dass sie hauptsächlich auf seine Niederlage setzen.

Wie Rauch in irgendeinem schäbigen Restaurant in Schanghai umweht uns Wasserdampf, der mit selbst gemachtem Weihrauchduft von Verdunstern aufsteigt, die ihn im ganzen chinesischen Modul verteilen. Ich liebe dieses Ambiente. Für ein Mädchen aus dem Mittleren Westen ist das Eintauchen in eine fremde Kultur genauso berauschend wie Alkohol, und ich bin hin- und hergerissen, ob ich bleiben oder gehen soll. Ich habe dreißig Kilo Gesteinsproben, die ich morgen sichten muss – das sind locker acht bis zehn Stunden Arbeit.

»Wir sollten gehen«, sage ich, tippe James auf die Schulter und zeige auf die Digitaluhr an der Wand. Sie zeigt 0:00 Uhr, aber die Sekundenanzeige hat schon weit über die 60 hinausgezählt – sie steht bei 2.344 und läuft weiter. Ich vergesse immer wieder, wie viele Sekunden genau die marsianische Zeitverschiebung beträgt, aber ein Tag auf dem Mars dauert ungefähr vierzig Minuten länger als auf der Erde. Also sind unsere Uhren darauf eingestellt, zwischen 0:00 und 0:01 Uhr für diese Zeitdauer zu pausieren. Theoretisch bedeutet das, wir können jeden Tag etwas mehr als eine halbe Stunde länger schlafen, aber in der Praxis fließt diese Zeit in unsere Arbeit ein. Unsere biologische Uhr ist wie die jener Weltenbummler, die ständig die Zeitzonen wechseln. Der physiologische Effekt ist so, als würde man einmal pro Monat um die Welt herumfahren – was viel verrückter ist, als es scheint, denn etwa zur Hälfte des Monats fühlt sich Mittag allmählich wie Mitternacht an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich je daran gewöhnen werde.

»Komm schon, Liz! Ich stehe kurz davor, sie auszunehmen.«

»Ja, klar, auf gar keinen Fall«, sage ich und deute auf die Luke, die aus dem Modul herausführt. »Lass uns gehen.«

Su-shun wirft mir einen Blick zu, als wäre er eine Katze, die mit einer Maus namens James spielt und ihm nur so viel Freiheit lässt, dass er im nächsten Moment wieder mit langen, scharfen Krallen zuschlagen kann. Er lächelt mit schmalen Augen. So etwas gefällt ihm.

Ich schaue zu Jianyu und versuche seine Aufmerksamkeit zu bekommen, als er sich hinter James stellt, aber er ist viel zu sehr vom Spiel gefesselt.

Rufe hallen durch das Modul. Es ist erstaunlich laut in der länglichen Röhre. Manchmal fällt es schwer, sich daran zu erinnern, dass wir uns auf einem anderen Planeten befinden, viele Millionen Kilometer von zu Hause entfernt. Dies könnte ein Simulator auf der Erde sein, obwohl es dort nie so ausgelassen zuging. Ohne Ausbilder, die unser Verhalten kritisieren, ist das Leben auf dem Mars viel freier – oder so frei, wie es innerhalb einer Blechbüchse möglich ist.

Jianyu setzt etwas Geld auf James, was mich überrascht – auch wenn »Geld« ein zu starkes Wort ist. Pokerchips dienen als Pseudowährung in der informellen Wirtschaft dieser Kolonie. Die meisten Leute besorgen sich die Dinge, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen, mittels Tauschhandel, aber manchmal wird auch mit Chips bezahlt.

Der süße Duft von Gewürzreis hängt in der Luft. Dünne Streifen aus künstlichem Fleisch brutzeln in einem Wok, in dem der Koch immer wieder ein saftiges asiatisches Gericht wendet und alle paar Sekunden mit einer kleinen Kelle Wasser hinzugibt, was Dampfwolken in der übermäßig feuchten Luft aufsteigen lässt. Der Koch redet genauso schnell wie alle anderen, obwohl ich nicht weiß, mit wem – und ich bin mir nicht einmal sicher, ob ihm irgendjemand zuhört. Das Essen riecht zwar köstlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Besatzung um fast ein Uhr nachts eine Mahlzeit zu sich nehmen möchte. Andererseits hat die Party für die Chinesen gerade erst begonnen.

Ich mag das chinesische Modul. Von der technischen Ausstattung her ist es ein Spiegelbild unseres eigenen Moduls, aber die Chinesen haben es zu ihrem Zuhause gemacht. Irgendwie haben sie es in eine kleine Gasse in Guangzhou verwandelt – pulsierend und voller Leben. Kleidung hängt an einer Leine, die quer durch den hinteren Bereich des Gemeinschaftsraums gespannt wurde, was Connor im US-Modul niemals erlauben würde. Für mich sind die Kleidungsstücke wie Wimpel, farbenfrohe Fahnen, festliche Dekoration. Ich bezweifle, dass irgendwer hier genauer darüber nachdenkt. Es ist ein Hauch des Lebens auf der Erde, das auf den Mars versetzt wurde.

»Du bist der Gutsherr«, ruft Su-shun und zeigt auf James, als würde er bei einer Gegenüberstellung einen Mörder identifizieren.

»O nein, nein, nein, mein Freund«, sagt James und hebt warnend einen Finger. »Ich sehe, was du vorhast. Du bist der Gutsherr!« Rund um den Tisch ertönt Gelächter.

»Na komm schon, Liz«, sagt Jianyu. »Wirf ein paar Chips in den Pott.« Seine Hand streicht über die Rückseite meines Arms, gerade lange genug, um Zärtlichkeit zum Ausdruck zu bringen, bevor er um mich herumgeht. Normalerweise ist er diskret, wenn es unsere Beziehung betrifft. Ich glaube nicht, dass es ihm peinlich ist, etwas mit einer Ausländerin zu haben, oder dass er mit Absicht ein Geheimnis daraus macht. Er zeigt seine Gefühle einfach nicht in der Öffentlichkeit, was für mich völlig in Ordnung ist. Die ländliche chinesische Bescheidenheit ist kurios für jemanden, der sechs Jahre lang im Zentrum von Chicago gelebt hat. Aber an diesem Abend ist ihm der Reiswein zu Kopf gestiegen, und er gibt mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Du weißt, dass du es willst«, fügt er hinzu.

»Auf gar keinen Fall«, sage ich und lache mehr über seinen ungestümen öffentlichen Kuss als über seine Worte, aber ich lasse mich von der Begeisterung mitreißen. Es geht gar nicht mehr darum, ob ich bleibe oder gehe, sondern ob ich wette oder weiter mit den Chips in meiner Hosentasche spiele. Ich bin müde. An diesem Tag hatte ich einen achtstündigen Oberflächeneinsatz. Mein Körper sehnt sich nach meinem Bett, aber mein Herz liebt die Explosion des Lebens, die um mich herum stattfindet.

»Ah, ha ha«, sagt Su-shun und zeigt nun auf mich. »Sie macht sich Sorgen, dass er verlieren könnte!«

»Sie ist zu clever«, erwidert Jianyu und zwinkert mir zu. Dann werden weitere Pokerchips auf den Haufen mitten auf dem Tisch geworfen. Wie sie den Überblick behalten, wer was auf wen gesetzt hat, ist mir schleierhaft, aber das System scheint zu funktionieren. Allerdings hege ich den Verdacht, dass es im Grunde gar keine Rolle spielt. An Spielabenden wie diesen sind die Chips wie Gold, auch wenn sie letztlich kaum mehr als Flitter sind.

Fünf Spieler sitzen am runden Esstisch, und um sie herum drängen sich zwei Dutzend Zuschauer, die alle einen möglichst guten Blickwinkel haben wollen. Das sind praktisch alle, die im chinesischen Modul wohnen, aber das Gewimmel erweckt den Eindruck, als würden sich Hunderte von Leuten auf einem überfüllten Markt tummeln.

Su-shun hat die Karten ausgeteilt, doch bevor irgendwer sein Blatt aufheben kann, stürmt Wen herbei und schiebt Leute aus dem Weg, damit sie bis zum Tisch durchkommt.

»Raus, raus, raus!«, übertönt sie den Krawall. Dann beugt sie sich vor und wischt zwei Kartenstapel beiseite. »Die Amerikaner müssen gehen.«

»Was?« Su-shuns Gesicht zeigt Fassungslosigkeit.

»Geht, sofort!«, ruft Wen und blickt mir in die Augen. Ich sehe eine Persönlichkeitsveränderung. Da ist keine Neckerei mehr, kein freundlicher Wettstreit. Ich erkenne Wut in ihren Augen.

»James«, sage ich und zerre an seiner Schulter. »Wir müssen gehen.«

»Was? Ich kann nicht. Ich habe Chips im Pott!«

Wen macht sich nicht die Mühe, die übrigen Karten einzusammeln. Es genügt, dass sie sie einfach vom Tisch gefegt hat. Die anderen Spieler sind erzürnt.

»Verschwindet!«, brüllt sie.

Wen begnügt sich nicht mit den Karten. Jetzt schleudert sie die Chips über den Tisch. In der niedrigen Marsgravitation fliegen sie durch die Luft und hüpfen über den Boden des Moduls. Wir waren neun Monate lang auf dem Mars, um die Hauptbasis zu errichten, aber der Anblick von Objekten, die unter den hiesigen Schwerkraftverhältnissen geworfen werden, wird niemals langweilig. Es irritiert, dass Dinge hier anderen Gesetzen gehorchen als in einer Umwelt, in der 1 g herrscht, wie die, in der wir aufgewachsen sind. Es ist, als hätte das Universum uns hintergangen, sodass sich das Leben auf dem Mars niemals ganz richtig anfühlen wird.

»Wen!«, protestiert Jianyu, aber die alte Matriarchin lässt sich nicht besänftigen. Wieder schreit sie uns an, dass wir gehen sollen.

Wen hat ihr langes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Mit vierundsechzig Jahren ist sie die älteste Person auf dem Mars, aber angesichts ihrer Konstitution und Arbeitsleistung würde man nie ihr wahres Alter erraten. Sie ist imposant und schüchtert sogar die Männer ein.

James erhebt sich langsam. Er wankt leicht unter den Auswirkungen des Alkohols und der ungewöhnlichen Schwerkraft. Auch zu den besten Zeiten kann es leicht passieren, dass man auf dem Mars das Gleichgewicht verliert. Und für James sind es keineswegs die besten Zeiten. Ich lege eine Hand an seinen Arm. Wen packt uns beide und führt uns zur zentralen Nabe am Ende des Moduls.

Da hier nur ungefähr ein Drittel der Erdschwerkraft herrscht, ist jeder Marsch eine schwierige Angelegenheit, aber Wen drängt uns vorwärts. Mit jedem Schritt prallen unsere Füße ein wenig vom Boden ab.

Die meisten Kolonisten bemühen sich, für 1 g fit zu bleiben. Es ist einfach, nachlässig zu werden und sich mit weniger zu begnügen, aber das gilt nicht für Wen. Auf der Erde hat sie bei Marathonläufen mitgemacht. Ich glaube, es wäre kein Problem für sie, hier mehrere hintereinander zu laufen. Einer der Chinesen öffnet die Luke, während wir hinausgeführt werden.

»Wir hatten nur ein bisschen Spaß!«, protestiert James, als wir in die große Zentralnabe geschubst werden, die die verschiedenen Module wie Speichen eines riesigen Rades miteinander verbindet. Die Eurasier sind gerade dabei, ihre Außenluke zu schließen. Der Durchgang zum russischen Modul ist bereits dicht. Normalerweise bleiben die inneren Luken geschlossen, um die Luftfeuchtigkeit und die Zirkulation zu kontrollieren, aber die schweren Außenluken werden nur während eines Verschlusstests oder einer Druckabfallübung gesichert. Es ist mitten in der Nacht. Es geht nicht um unser Spiel. Es muss irgendetwas anderes passiert sein, und nicht zu wissen, warum wir so behandelt werden, fühlt sich ein wenig unheimlich an. Mein Kopf ist vom Alkohol getrübt, und dieser Gedanke fliegt wie ein Vogel im Wind vorbei.

»Zhànzhēng fànzi«, brüllt Wen, während sie die Luke schließt. Hinter ihr sehe ich kurz Jianyu. Er wirkt verwirrt. Er versucht, etwas zu sagen, mit den Lippen ein paar Worte auf Englisch zu formen, aber ich verstehe ihn nicht.

Zhànzhēng fànzi. Von Jianyu habe ich ein wenig Chinesisch gelernt. Obwohl ich große Schwierigkeiten mit dieser unglaublich komplexen Sprache habe, konnte er mir ein paar allgemeine Wendungen beibringen. An diese erinnere ich mich, weil sie sich für mein Ohr reimt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Chinesisch »Kriegstreiber« heißt.

Ich fühle mich wie ein gemiedener Aussätziger.

»Was zum Teufel?«, sagt James und lehnt sich gegen das Geländer des Laufstegs in der Nabe.

Sternenlicht sickert von oben herein.

Die vier Module, aus denen die Marskolonie besteht, wurden tief im Boden in Lavaröhren angelegt, um uns vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Zwischen uns und der rauen, strahlenversengten Oberfläche des Planeten liegen etwa zehn Meter aus Basalt und Regolith.

Die Module wurden in zwei Lavatunnel hineingebaut, die sich in Form eines X kreuzen. Im Zentrum des X ist die Decke eingestürzt, wahrscheinlich schon vor Jahrmillionen, lange bevor der Homo sapiens als Spezies existierte. Das ist das Verrückte am Mars: Hier ist nichts neu. Es gibt jede Menge erodierten feinen Staub und einen gelegentlichen Meteortreffer, aber die geologischen Landschaften, die wir erkunden, sind mehrere Hundert Millionen Jahre alt – wenn nicht Milliarden. Es scheint, als wäre der Planet in der Zeit erstarrt, um auf Forscher von der Erde zu warten.

Der Einsturz über der Nabe bildet ein natürliches Dachfenster, das knapp 15 Meter durchmisst und aus dem Orbit leicht zu erkennen ist. Es dauerte fast vier Monate, bis unser automatischer Extruder das Fenster mit einer Glaskuppel versehen hatte. Damals waren wir gezwungen, Schutzanzüge zu tragen, wenn wir zwischen den Modulen wechseln wollten. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, aber das Warten hat sich gelohnt. Sobald die Kuppel stand und die Wände mit dickem Plastik versiegelt waren, das hier auf dem Mars hergestellt wurde, verdreifachte die Nabe den nutzbaren Raum in der Kolonie. Das mehrfach beschichtete Bleiglas des Dachfensters ist einen Meter dick, um uns vor der Strahlung zu schützen. Am Rand verzerrt die Kuppel das Licht, das von außen einfällt, aber in einer klaren Nacht wie dieser hat man einen atemberaubenden Blick auf die Sterne genau über uns.

Harrison kommt aus dem US-Modul gestürmt.

»Wo zum Teufel wart ihr beide?«, brüllt er durch die Nabe, in der Weizen und Mais auf Terrassenfeldern unter bläulichen Wachstumslampen gedeihen. Die Nabe ist riesig, aber nicht nur, weil sie eine größere Fläche einnimmt als die Module. Sie ist von Natur aus fast vier Stockwerke tief.

James und ich stehen auf einem erhöhten Laufsteg aus Metall über dem höchsten Feld. Wir sind immer noch etwas von Wens Wutausbruch irritiert, aber gleichzeitig leicht betrunken und angeheitert und vom Mars verzaubert.

Harrison rennt über den Laufsteg zu uns. Er ist nicht für Feinsinnigkeit bekannt. Harrison ist ein Robotikingenieur aus dem landumschlossenen Arizona, aber er flucht wie ein Seemann, der sich mit einem Hammer auf den Daumen geschlagen hat. Ein weitverbreiteter Irrglaube über das Leben auf dem Mars ist, dass hier jeder ein Wissenschaftler ist, aber es werden auch Techniker, Ärzte und Ingenieure benötigt, um die Kolonie am Laufen zu halten.

»Connor hat überall nach euch Arschlöchern gesucht. Ihr müsst mitkommen. Sofort!«

»Immer mit der Ruhe, Cowboy«, erwidert James in schleppendem Tonfall. »Was zum Geier ist los?« James stammt aus Kanada, aber er zieht Harrison gern mit einem nachgeahmten Texas-Akzent auf, obwohl Harrison aus Arizona kommt. Für James ist der amerikanische Südwesten nur ein einziges großes Durcheinander. Vielleicht ist es seine Blasiertheit, mit der er Harrison so leicht auf die Palme bringen kann. Unwillkürlich muss ich lachen.

Ich verschleife meine Worte. »Ja, Cowboy. Mach mal langsam.«

»Connor will, dass ihr ins Modul zurückkehrt«, sagt Harrison nur, ohne den Köder zu schlucken. Er packt James am Handgelenk und zieht ihn mit. James greift nach meiner Hand, und ich laufe hinter den beiden Männern her, während ich über die Verrücktheit lache, auf dem Mars Hektik zu verbreiten. Durch den Reiswein bin ich benommen und ungeschickt wie ein Kind, das von einem sich drehenden Karussell steigt. In der Marsschwerkraft zu rennen fühlt sich völlig widersinnig an. Ich beuge mich in einem Winkel vor, mit dem ich auf der Erde sofort auf die Nase gefallen wäre, aber auf dem Mars wird daraus eine Art Jogginglauf.

Ich sehe Michelle, die an der Luke zum US-Modul steht, bereit, die schwere Metalltür hinter uns zu schließen. Wir sind im gleichen Alter, aber ihr dunkle Haut ist makellos, und normalerweise sieht sie viel jünger aus als ich. Nun jedoch wirkt sie erschöpft. Sie ist barfuß und trägt einen Pyjama, ohne BH unter dem Oberteil, das Haar zerzaust. Warum ist sie überhaupt wach?

»Was ist denn plötzlich los?«, frage ich.

»Es gab einen Atomangriff auf Chicago«, sagt Michelle.

2 Chicago

Es gab einen Atomangriff auf Chicago. Nach diesen sechs Worten höre ich gar nichts mehr.

Michelle redet schnell, rasselt die Details herunter, aber in meinem Kopf herrscht nur Stumpfsinn. Ich versuche, meine alkoholbedingte Lethargie abzuschütteln, aber ich kann nicht mehr klar denken. Der Moment scheint zu verlangen, dass ich nahtlos von einer Geisteshaltung in eine andere umschalte, aber es gelingt mir nicht. Ich bin wie betäubt, und diese sechs Worte hallen in meinem Kopf hin und her.

Es. Jemand muss dafür verantwortlich sein. Wer zum Teufel würde so etwas tun? Und warum?

Gab. Und wann ist es passiert? Jede Nachricht, die wir erhalten, ist mindestens eine halbe Stunde alt, nachdem sie die lange Strecke bis zu uns zurückgelegt hat. Ich habe keine Ahnung, wie spät es in Chicago ist, da die marsianische Zeitverschiebung bedeutet, dass wir ständig mit den verschiedenen Zeitzonen auf der Erde aus dem Takt geraten.

Einen Atomangriff. Das muss ein Irrtum sein. Mein Geist kann nicht erfassen, wie so etwas geschehen kann. Atomwaffen sind etwas aus einem Albtraum.

Auf Chicago. Vier Millionen Menschen leben in Chicago, einschließlich meiner Eltern, die in der Nähe von Joliet wohnen. Viele meiner Freunde haben Apartments in der Innenstadt, nur wenige Hundert Meter vom Michigansee entfernt. Das muss ein Irrtum sein. Bitte, das muss ein Irrtum sein!

Mein Brustkorb hebt sich, als sich tief drinnen ein Knoten bildet. Ein Messer scheint in mein Herz einzudringen und dreht sich, während es weiter hineingetrieben wird.

Atomwaffen sind die Vorboten des gefürchteten Weltuntergangs, aber sie sind auch Relikte des längst vergessenen Kalten Krieges. Vielleicht bin ich naiv, aber in meiner Vorstellung sind nukleare Sprengköpfe heutzutage kaum mehr als symbolische Demonstrationen von Stärke. Sie lassen sich nur zum Säbelrasseln benutzen, nicht zum tatsächlichen Kampfeinsatz und auf gar keinen Fall gegen zivile Ziele. Nicht Chicago.

Ich hyperventiliere, was in der niedrigen Marsschwerkraft leicht passieren kann. Panik überwältigt mich. Ich muss mich beruhigen, aber meine Gedanken rasen. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, verlangsame den Rhythmus. Ich versuche, tief durchzuatmen. Ich beobachte, wie sich meine Brust hebt und senkt, und blende alles andere aus, bis auf das Geräusch, wie sich meine Lunge mit Luft füllt und anschließend der Atem durch meine Nase ausströmt.

Atomwaffen. Sie wirken lokal begrenzt, rede ich mir ein, weil ich versuche, mit dem Verstand zu erfassen, was geschehen ist. Emotional tendiert man dazu, sich völlige Verwüstung vorzustellen, aber rational weiß ich, dass Atomwaffen immer weniger Schaden anrichten, je weiter man sich vom Explosionsort entfernt.

Falls dieser im Zentrum von Chicago lag – selbst wenn die Bombe in der Luft detoniert ist –, könnten die Bewohner der äußeren Vorstädte überlebt haben. Wie auch immer, mein ehemaliges Wohnviertel wäre verglüht. Sophie, James, Hamid, Jules, Jacinta, die Uni-Crew – sie würden nichts gespürt haben, sage ich mir. Gar nichts. Für sie wäre das Leben innerhalb einer Nanosekunde vorbei gewesen, viel schneller als der menschliche Geist Furcht oder Schmerz verarbeiten kann. Ihnen wäre keine Zeit geblieben, den grellen Lichtblitz überhaupt wahrzunehmen. Der Tod wäre so schnell gekommen, dass es ihnen nicht bewusst geworden wäre. Das Leben hätte einfach aufgehört, wie eine durchbrennende Glühbirne, die einen Raum in Finsternis taucht, nur dass meine Freunde nichts von der Dunkelheit bemerkt hätten. Für den Bruchteil einer Sekunde wären in Chicago Temperaturen freigesetzt worden, wie sie im Herzen eines Riesensterns herrschen.

Mir ist schwindlig vom Schock.

Tränen laufen über meine Wangen.

Ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann, während die Zeit weiterläuft. Meine Familie. Da sie außerhalb der Stadt wohnen, könnte mit ihnen alles in Ordnung sein. Mit ihnen muss alles in Ordnung sein.

Doch was würde ihnen das bringen? Atomwaffen sind trügerisch mächtig. Ein einziger thermonuklearer Sprengkopf von 1,5 Megatonnen – kaum die Größe eines Motorrads – enthält mehr Schlagkraft als alle Bomben der Alliierten, die während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Deutschland fielen.

Als Jugendliche war ich eine Greenpeace-Aktivistin, die jedes Mal, wenn eine Wirtschaftsdelegation aus Russland oder China in die Stadt kam, auf den Straßen in der City demonstrierte. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit setzten wir uns für Abrüstung ein. Das kommt mir hier auf dem Mars vor, als wäre es ein Lebensalter her, aber es bedeutet, dass mir die Vernichtungskraft dieser Waffen nur allzu gut bewusst ist. Wurde dieser taktische Sprengkopf von einem Marschflugkörper transportiert? Etwas im Kilotonnenbereich? Oder war es eine ballistische Interkontinentalrakete, die eine von mehreren Sprengköpfen absetzte, die sich im Megatonnenbereich bewegen? Es konnte bestimmt keine Zar-Bombe gewesen sein, die Klasse, deren Sprengkraft mehrere zehn Megatonnen erreicht, da sie nur von einem Flugzeug abgeworfen werden kann. So ein Angriff sollte unmöglich sein, hoffe ich.

Ich vermute, dass es die Russen waren. Wer käme sonst infrage? Die Chinesen haben zwar ein großes Atomwaffenarsenal, aber es rangiert weit hinter den amerikanischen und russischen Vorräten. Trotzdem war Wen wütend, von heftigen Gefühlen erschüttert.

Meine Eltern leben etwa sechzig Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ich versuche mir verzweifelt einzureden, dass ihnen nichts passiert ist. Ich will nicht über Sprengkraft und Druckwellen, über Windrichtungen und Fallout nachdenken.

»Okay. Hört zu. Sucht euch einen Sitzplatz!«, ruft Connor. Der Afroamerikaner, der wie ein Linebacker gebaut ist, musste während des Auswahlprozesses feststellen, dass sein größtes Manko nicht seine Testergebnisse oder sein Intellekt waren – wie bei den meisten von uns –, sondern seine körperlichen Ausmaße. Ich erinnere mich an einen Reporter, der mich fragte, warum wir alle während des Fluges in der Touristenklasse und nicht in der Businessklasse reisten. Es ging nicht nur darum, Kosten zu sparen. Die NASA wollte nicht, dass wir es zu bequem hatten, in Anbetracht der Tatsache, dass unser Cockpit die Touristenklasse von easyJet wie die erste Klasse aussehen ließ. Die Flugsitze, die Raumanzüge und selbst die Schlafkapseln hier auf dem Mars sind alle ungefähr identisch. Für Connor war es von Anfang an zu eng gewesen.

Connor steigt auf den Tisch, der genauso wie der aussieht, über den ich mich vor nur wenigen Minuten im chinesischen Modul gebeugt habe, nur dass es hier keine Spielkarten oder Pokerchips gibt … und keinen Ingwerduft in der Luft, keine Dampfwolken, die von einem Wok aufsteigen. Unser Modul ist steril. Leblos.

Connor reibt sich ungefähr genauso über die glatt rasierte Kopfhaut, wie ich es tue, wenn ich mich nachdenklich am Kopf kratze.

James lässt sich auf den Boden fallen und lehnt sich gegen einen Lagerschrank. Ich geselle mich zu ihm.

Harrison sitzt über uns. Seine Beine hängen neben meiner Schulter herab. »So eine Scheiße«, murmelt er. »So eine Scheiße.« Auf eine perverse Art ist es nett zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die unter Schock steht.

»Hört zu!«, brüllt Connor und übertönt den allgemeinen Aufruhr. »Ich werde euch sagen, was ich weiß, aber dazu brauche ich etwas Ruhe!«

Es wird still. Die meisten Besatzungsmitglieder haben trübe Augen und tragen ihre Schlafanzüge. Sie wirken verängstigt. Sie kauern sich in kleinen Gruppen zusammen, die sich eher auf Arbeitsbeziehungen als Freundschaften gründen. In einer Krise rückt unsere Professionalität als Kolonisten und Wissenschaftler an erste Stelle, was keine Überraschung ist. Wir wurden auf Belastbarkeit trainiert.

»Es gab einen nuklearen Schlagabtausch«, sagt Connor.

»Schlagabtausch?«, platzt es aus Harrison heraus. »So ein Blödsinn! Wir reden doch hier nicht von einem Boxkampf. Das ist ein gottverdammter Atomkrieg!« Und damit bricht unsere Professionalität zusammen. In einer Lärmexplosion reden plötzlich alle durcheinander.

Connor hebt die Hände und gibt Harrison mit einer Geste zu verstehen, dass er sich zurückhalten soll. »Wir wissen nicht viel. Wir wissen nur, dass Großstädte überall auf der Welt getroffen wurden, einschließlich mehrerer in den Vereinigten Staaten. Bitte! Hört zu! Lasst mich ausreden!«

»Wer hat das getan?«, fragt James mit einem Kopf, der viel klarer ist als meiner.

»Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wer angefangen hat, aber sobald die ersten Raketen abgefeuert waren, scheint es kaum noch Zurückhaltung gegeben zu haben.«

Connor lässt den Kopf hängen. Seine Schultern sind eingesackt, was ein beunruhigendes Zeichen ist. Er ist ein Mann, dessen Körperhaltung stets Würde ausstrahlt. Wenn Connor einen Raum betritt, wird jeder auf ihn aufmerksam. Ich bezweifle, dass er jemals bei irgendetwas verloren hat, ob im Sport oder auf anderen Gebieten. Er verströmt Selbstbewusstsein. Nun macht er einen niedergeschlagenen Eindruck.

Connor war Sergeant bei den Marines und führte Bodenangriffstruppen im Nahen Osten an, bevor er zur NASA ging. Das dürfte der unwahrscheinlichste und schwierigste Weg gewesen sein, auf dem jemals jemand zum Astronauten wurde. Im Gefechtsunterstand hat er sich in Astrophysik weitergebildet. Jeden freien Moment hat er für sein Onlinestudium genutzt. Er überraschte jeden, als er mit Auszeichnung promovierte, während er Entwicklungsdienst im Sudan leistete. Er reichte eine Facharbeit ein, die die Aufmerksamkeit des NASA-Administrators Harold Darling weckte: »Frühe europäische Erkundungsmissionen und die Parallelen zur Kolonisierung des Sonnensystems«.

Connor ist so zäh wie marsianisches Felsgestein, doch nun hat sogar er Tränen in den Augen. »Wir haben New York, Chicago und Washington, D.C., verloren.«

»Scheiße«, murmelt Harrison, und ausnahmsweise stimme ich seiner lästerlichen Einschätzung zu. Ich sehe, dass seine Fingerknöchel weiß werden. Er packt die Kante der Sitzbank, als wollte er sie auseinanderreißen.

»Was ist mit der Westküste?«, fragt Michelle. Ich hatte sie vorher nicht bemerkt, aber sie sitzt oben gleich neben Harrison. In ihrer Stimme ist ein Zittern, das ihre Befürchtungen verrät. »Wissen wir etwas über L.A. ? San Diego? Seattle? Die Bay Area?«

»Wir haben kaum Informationen«, sagt Connor. »Die Nachrichtensender, die noch aktiv sind, helfen uns auch nicht weiter. Es gibt zu viele Gerüchte – zu viele Spekulationen. Im Mittleren Westen kam es zu einem großflächigen Stromausfall. Dort herrscht Winter. Schwere Schneefälle machen alles umso schlimmer. Die Kommunikation mit der Westküste ist abgebrochen.«

»Abgebrochen?«, fragt Michelle überrascht. »Wie kann sie abgebrochen sein? Irgendwer muss doch irgendwas wissen. Man kann doch nicht eine komplette Region eines Landes isolieren, oder? Irgendjemand muss etwas wissen.«

»Tut mir leid«, erwidert Connor.

Ich bin fassungslos. Das muss ein Witz sein. So etwas kann nicht real sein. In mir sträubt sich alles. Ich schüttle den Kopf. Träume ich? Ist dies ein Albtraum? Ist die Datumsanzeige auf den ersten April gesprungen, und zieht jemand nur einen bösen, schrecklichen Streich durch?

Harrison stellt eine Frage, die im Nachhinein offensichtlich und von kritischer Bedeutung scheint, aber ich hätte in diesem Moment niemals daran gedacht. »Und außerhalb der USA?«

Connor spricht mit quälender Langsamkeit, als er die Liste der Städte, die angegriffen wurden, von seinem Tablet abliest: »London, Paris, Berlin, Rom, Moskau, Sankt Petersburg, Tel Aviv, Karatschi, Neu-Delhi, Peking, Schanghai, Tokio.«

Niemand sagt etwas. Das einzige Geräusch kommt von der Lüftung, die die Atmosphäre im Modul zirkulieren lässt. Ich bin mir nicht sicher, wie es passiert, aber mein Kopf sinkt in meine Hände. Meine Ellbogen liegen auf meinen Knien, während ich mir die Haare raufe, meine Finger die feinen Strähnen mit den Wurzeln auszureißen drohen. Ich erinnere mich nicht, die Arme bewegt zu haben. Die Realität ist ein Dunstschleier. Ich schluchze leise, von den Informationen überwältigt.

»Das sind fünfzehn Städte rund um den Globus«, brummt James. »Und alle auf der Nordhalbkugel. Welche Absicht steckt dahinter? Ich erkenne kein Muster.«

»Das kann nicht sein«, ruft jemand von der anderen Seite des Raums.

»Hat es denn aufgehört?«, fragt Harrison. Er steht auf und läuft im Modul hin und her. Er redet fieberhaft, während er auf und ab geht. »Ich meine … bewerfen sie sich immer noch gegenseitig mit Atombomben? Es geht doch nicht etwa weiter, oder? Sie sind doch inzwischen sicher zur Vernunft gekommen und drücken nicht weiter auf rote Knöpfe, um sich gegenseitig in die Hölle zu schicken.«

Connor macht eine Geste, die besagt, dass er es nicht weiß.

»Das ist Wahnsinn«, sagt Michelle. Sie gleitet von der Sitzbank und sinkt neben mir zu Boden. »Das ist falsch. Das kann nicht stimmen.«

Michelle und ich wurden gemeinsam für die Kolonie ausgewählt. Wir beide stießen spät zum US-Team hinzu und hielten während der Jahre der Ausbildung zusammen, während unsere Klasse allmählich um mehr als neunzig Prozent zusammenschrumpfte. Nur vier von uns schafften es in die Mission, und nur zwei davon waren Frauen.

Ich berühre sie am Bein. Unsere Blicke treffen sich. Tränen strömen ihr über die Wangen.

»Das kann nicht real sein«, sagt Michelle leise zu mir, und wir umarmen uns. Berührungen sind die einzige Sinneswahrnehmung, der ich vertraue. Der Körperkontakt mit einer anderen Person stellt eine Verbindung zur Wirklichkeit her, und ich vermute, dass Michelle es genauso sieht. Sie drückt das Gesicht an meine Schulter. Ich spüre, dass ihr zarter Körper leicht zittert.

»Es tut mir leid«, sagt Connor, als wäre es seine Schuld. »Dies wird eine lange Nacht. Ein paar Nachrichtensendungen kommen durch, aber sie sind lückenhaft und unbeständig. Wir befinden uns in der Retrogradation. Von nun an wird sich unsere Kommunikationsverzögerung verschlimmern. Ihr kennt das Prozedere – auf der Bandbreite unserer Sendungen haben Überwachungsinformationen Priorität über Forschungsdaten, dann Daten über Text, Text über Bilder, und Bilder über Video, also seid sparsam mit euren Mitteilungen, damit ihr keine Blockade für alle anderen auslöst. Sucht lieber auf dem Cache-Server nach Nachrichten, statt eure eigenen Anfragen zu starten und auf eine Rückmeldung zu warten, die vielleicht nie kommt. Der primäre Server für Mail-Weiterleitungen ist inaktiv. Ich … ich werde euch über alles informieren, was ich von Houston höre.«

Er steigt vom Tisch auf einen Stuhl und dann langsam auf den Boden. »Versucht ein wenig zu schlafen«, sagt er.

Schlafen? Fast hätte ich gelacht. Ich will nie wieder schlafen. Ich weiß, dass mein Körper mich früher oder später überwältigen wird, aber zu schlafen kommt mir jetzt so abartig vor. Millionen Menschen sind gestorben – wurden ermordet. Meine Eltern, meine Freunde – ich will gar nicht darüber nachdenken, was mit ihnen passiert ist. Ich hoffe nur, dass sie wie durch ein Wunder verschont geblieben sind.

In meiner Kehle bildet sich ein Kloß. Brüder, Onkel, Cousins und Cousinen, Neffen und Nichten – der größte Teil meiner direkten Verwandten und die Familie meines Vaters leben in und um Chicago herum. Meine Mum ist ein Buckeye aus Ohio. Sie hatte sich mit ihrer Sippe verkracht, sodass ich ihre Seite unserer Verwandtschaft nie richtig kennengelernt habe. Meine Sommerferien habe ich im Haus meines Onkels in der Nähe von South Bend in Indiana verbracht, nicht mehr als eine Stunde von Chicago entfernt, um in den zahllosen kleinen Seen in dieser Region zu schwimmen. Ich habe gute Freunde in Aurora, knapp außerhalb von Chicago.

Wie weit reichen die Schäden?

Wie groß war die Bombe?

Wann ist sie detoniert?

Wer konnte entkommen?

Ich habe keine Ahnung, welchen Wochentag wir haben. Vermutlich Donnerstag. Ich hoffe aber, dass Sonntag ist, weil ich möchte, dass die Anzahl der Toten so gering wie möglich ist, doch ich weiß, dass sie allein für Chicago in die Hunderttausende gehen muss. Mit der Zeit wird sie in meiner Heimatstadt auf mehrere Millionen ansteigen.

Ich muss die Ereignisse mit dem Verstand analysieren, den Schmerz aufgliedern – nur so kann ich die Ungewissheit ertragen.

Mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine Eltern überlebt haben, aber in welcher Situation hätten sie das? Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, waren es fünfundzwanzig Grad unter null in Chicago, und ein Schneesturm wehte über den See heran. Welche Auswirkung hätte das auf eine nukleare Explosion? Wahrscheinlich gar keine.

Ich versuche mich zu erinnern, was ich über Atombomben weiß. Diese Waffen hinterlassen abgestufte Todeszonen innerhalb eines Gebiets von hoher Dichte. Je nach Detonationswert einer bestimmten Bombe gibt es eine Anfangsexplosion und dann einen Feuerball, der mehrere Häuserblocks völlig atomisiert. Außerhalb dieses Bereichs verwüstet und versengt die Druckwelle alles bis zu einer Entfernung von sechs bis acht Kilometern, vielleicht sogar weiter, doch darüber hinaus sinkt die Gefahr mit zunehmender Entfernung rapide ab. Bei dreißig Kilometern fliegen die Trümmer wie in einem heftigen Sturm herum.

Ich verdränge die Hollywoodbilder eines allumfassenden Weltuntergangs aus meinem Kopf, da ich weiß, dass die Vernichtungskraft einer nuklearen Explosion hauptsächlich auf die Druckwelle zurückzuführen ist, die in der Anfangsphase ungefähr einem Tornado der Klasse F5 entspricht, aber sie kann nicht beliebige Werte annehmen. Sie muss verebben. Sie kann nicht so ungezügelt und destruktiv sein, wie ich es mir vorstelle.

Ich versuche mich davon zu überzeugen, dass man so ein Desaster, mag es auch noch so schlimm sein, in einiger Entfernung überleben kann. Ich zittere und bemühe mich verzweifelt, meine anfängliche Hysterie abzuschütteln. Solche Dinge vermitteln unweigerlich ein Gefühl des apokalyptischen Weltuntergangs, aber ich will mir den schrecklichen Pessimismus ausreden, der meine Gedanken überflutet.

Was sonst noch? Der Atompilz trägt feinen radioaktiven Staub in die hohen Atmosphärenschichten und verteilt ihn über Hunderte von Kilometern in der Landschaft. Aber wo er genau landet, hängt stark von der Windrichtung ab. Der radioaktive Fallout sieht auf einer Landkarte wie ein länglicher Schmierfleck aus – er verbreitet sich nicht in alle Richtungen. Wahrscheinlich gibt es keine Erhöhung der Strahlung am Wohnort meiner Familie, da die vorherrschenden Winde zu dieser Jahreszeit aus dem Südosten kommen.

Doch bei all diesen Massenvernichtungswaffen stellen sich die schlimmsten Folgen erst mit der Zeit ein. Die Zerstörungen durch Atombomben sind vielfältig. Von einem Augenblick auf den anderen töten und verstümmeln sie Hunderttausende von Menschen, aber die Probleme, die sie den vielen Millionen Überlebenden bereiten, halten mehrere Generationen lang an. Und es geht nicht nur um die offensichtlichen Folgen wie drastisch erhöhte Krebsraten, sondern auch um den wirtschaftlichen Zusammenbruch und die Auswirkungen auf die Lebensmittelproduktion, in Kombination mit dem Zusammenbruch der Infrastruktur. All das wird große Teile des Landes über Jahrzehnte lähmen. Dann wären da noch die psychologischen Folgen, wenn eine ganze Nation unter Schock steht – die Massenhysterie, die Angst und das Gefühl der Verwundbarkeit. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein.

Ich fühle mich seltsam unbeteiligt, als ich versuche, über die Auswirkungen dessen nachzudenken, was soeben geschehen ist. Sich vom Augenblick zu lösen und objektiv die Folgen zu analysieren ist ein guter Mechanismus, um den Schock zu bewältigen. Es hilft, wenn man sich gesichtslose Menschenmassen vorstellt. Wenn ich an meinen Onkel Herm oder meinen Bruder Joe denke, habe ich die schlimmsten Bilder im Kopf. Und für meine ehemaligen Nachbarn finde ich keinen Trost. Für sie muss das Leben mit einem grellen Lichtblitz erloschen sein.

Dad ist ein Überlebender, rede ich mir ein, weil ich mich an die Hoffnung klammern will. Er ist dabei, die Nachbarn zusammenzutrommeln, um anderen in der Seniorensiedlung zu helfen. Ich sehe ihn, wie er dem Hausmeister assistiert, einen Heizkessel repariert oder einen Motor auseinandernimmt, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er muss am Leben sein. Er muss es einfach.

Die NASA hat uns auf jede mögliche Notfallsituation auf dem Mars vorbereitet – aber wir wurden nie auf das vorbereitet, was auf der Erde passieren könnte.

»So ein Blödsinn!«, sagt Harrison, tritt gegen einen Schrank auf der anderen Seite des Moduls und reißt mich aus meinen Gedanken. Connor geht hinüber, um ihn zu beruhigen, aber ich glaube, jeder von uns muss auf seine eigene Weise damit klarkommen.

Die meisten anderen Besatzungsmitglieder sind wie betäubt. Sie wandern umher wie Zombies. Michelle bricht zusammen. Sie weint immer noch, schluchzt in meine Schulter. Sie hat die Arme um mich geschlungen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber es gibt mir Kraft, sie zu trösten. Vielleicht ist es eine Art Rollenspiel, aber ich komme besser mit meinem Kummer zurecht, wenn ich sie halte, obwohl sich nichts verändert hat. Ungewissheit, Zweifel, Schmerz, Furcht, Sorge – all diese Emotionen nagen an meinem Herzen, aber sie überwältigen mich nicht, weil meine größte Sorge meiner lieben Freundin gilt. Vermutlich brauche ich Michelle genauso sehr wie sie mich.

Eine Hand legt sich behutsam auf meine Schulter.

James ist neben uns in der Hocke. »He«, sagt er leise.

Michelle blickt nicht auf.

James und ich schauen uns an. Wir beide haben Tränen in den Augen. Er muss erkennen, dass es keine Worte gibt, die den Kummer lindern könnten, den wir alle empfinden. Er sackt vor uns im Schneidersitz zusammen. Er senkt den Kopf, stützt die Arme auf den Knien ab. Es muss unbequem sein, so auf dem Boden zu kauern, aber Bequemlichkeit spielt im Moment keine Rolle.

Jemand dimmt die Beleuchtung.

Mehrere Leute halten ihre Tablets in den Händen. Sie sehen sich Videoclips von der Erde an. Eine Echtzeitkommunikation ist nicht möglich.

Gespräche mit geliebten Menschen auf der Erde sind selbst unter günstigsten Umständen ausgeschlossen. Auch ohne all die Emotionen, die uns erschüttern, ist es nicht einfach, in eine Kamera zu sprechen. Diese winzige dunkle Linse ist zu unpersönlich. Ich stelle immer wieder fest, dass ich nach etwa dreißig Sekunden nicht mehr weiß, was ich noch sagen soll, was idiotisch ist, weil hier auf dem Mars so viel passiert, aber es liegt am fehlenden Feedback durch einen anderen lebenden Menschen, was es so schwierig macht. In einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht lässt sich so viel mehr sagen, als Worte allein übermitteln können. Aber wir haben nicht mehr als einen schwarzen Punkt in der glatten Oberfläche unserer farbenfrohen Tablets.

Ich sehe, wie Marie vom Wartungsteam ein Video an die Erde schickt. Sie gehörte zur ersten Gruppe, die für die Mission ausgewählt wurde, und wurde fast ein Jahr vor meiner Klasse zum Besatzungsmitglied ernannt. Bei so viel Netzwerkverkehr könnte es Tage dauern, bis ihre Nachricht komplett übertragen und auf der Erde wieder zusammengefügt wird. Es wäre besser, sie würde eine Textnachricht senden. Sie bringt vor lauter Tränen ohnehin kaum ein Wort heraus. Ich hoffe, es gibt dort jemanden, der ihre Nachricht empfängt und beantwortet. Ich habe nicht die emotionale Kraft, es zu versuchen, denn ich befürchte, dass niemand antworten wird. Und wenn niemand antwortet, zerbreche ich.

Ich lehne mich gegen den Lagerschrank, während sich Michelle immer noch an mich klammert. Sie ist eins fünfundsechzig groß, während ich fast einen Meter achtzig erreiche, also fühlt es sich fast so an, als würde ich ein Kind trösten.

Jemand hat eine Nachrichtensendung auf den Wandbildschirm gelegt. James dreht sich um, damit er zuschauen kann. Er lehnt sich neben uns gegen den Schrank und wirkt, als wäre er in Trance. Es ist schwer zu glauben, dass wir noch vor wenigen Augenblicken gelacht und gejohlt, Karten gespielt und Reiswein getrunken haben. Michelle kann nicht hinschauen. Ich spüre, wie sie zusammenzuckt, als die Tonaufzeichnung startet. Meine Hand liegt sanft auf ihrem Hinterkopf und streichelt ihr weiches Haar. Sie weiß, dass wir es uns ansehen, aber sie hat entschieden, es nicht zu tun. Ich bin mir sicher, dass sie aufmerksam zuhört.

Ein Reporter steht auf einem Balkon im dritten oder vierten Stock und blickt auf eine schneebedeckte Stadt hinaus. Genau hinter ihm leuchtet der Himmel rot, fast wie beim Sonnenuntergang, nur dass die Sonne auf der Seite steht und lange Schatten durch die scheinbar toten Winterbäume wirft. Die Wolken sind nicht mehr als ein grauer Brei.

»Wir sind achtzig Kilometer von den Überresten des Kapitols entfernt«, sagt der Reporter. »Hinter mir können Sie die Sirenen hören. Über uns ist ein Hubschrauber, und wie es klingt, ein Militär-Jet, der uns vor irgendwem oder irgendwas beschützt, ich weiß es nicht. Hier ist niemand, den man verfolgen könnte. Was kann ein Kampfflugzeug schon gegen eine ballistische Rakete ausrichten? Nichts. Es ist ein einziges Chaos. Niemand weiß, was los ist. Das ganze Land ist wie gelähmt. Es gibt keine offizielle Nachricht über das Schicksal des Präsidenten, des Vizepräsidenten oder des Kongresses.

Wir wissen nur, dass dies vor dem Angriff ein ganz normaler Tag in Washington, D.C., war. Der Kongress hatte eine Sitzung. Präsident Carver führte im Weißen Haus bilaterale Gespräche mit dem indonesischen Präsidenten Yionoto.

Falls es eine Vorwarnung gab, erreichte sie nie die Medien. Das Erste, was wir sahen, war ein Blitz, der durch die dunklen Wolken drang, die über dem Kapitol hingen. Für einen Moment kam die Sonne auf die Erde herab. Eine pilzförmige Wolke drängte den Sturm zurück, aber auch sie hat sich inzwischen aufgelöst.

Es schneit. Der Schnee schmilzt, also ist es keine Asche, aber niemand weiß, ob er radioaktiv ist oder nicht. Die gesamte Nation wurde von Angst erfasst.

Die Straßen sind voll mit Menschen, die die Stadt verlassen, aber der Schaden ist bereits angerichtet. Es gibt keinen Grund zu fliehen. Die Polizei rät den Menschen dringend an, in ihren Häusern zu bleiben und nur nach draußen zu gehen, wenn es unbedingt notwendig ist. Wenn die Ausfallstraßen verstopft sind, während ein Schneesturm über das Land fegt, wird es alles nur schlimmer machen.

Die Rettungsdienste haben die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Wenn Sie Hilfe benötigen und beim Notruf nicht durchkommen, machen Sie sich auf den Weg zur nächsten Polizeistation oder zum nächsten Krankenhaus, aber bereiten Sie sich auf eine lange Wartezeit vor.

Damit gebe ich zurück zu Olivia.«

Das Bild wechselt zu einer Nachrichtensprecherin an einem Schreibtisch. Sie sitzt nicht in einem Studio, sondern am Ende eines Großraumbüros einer Nachrichtenredaktion. Hinter ihr starren Reporter angestrengt auf Computerbildschirme. Sie tippen. Sie reden. Sie trinken Kaffee. Im Ticker am unteren Bildrand heißt es: DRITTER WELTKRIEG … VERMUTLICH 1,8 MILLIONEN TOTE … MINDESTENS 5 MILLIONEN VERLETZTE … AMERIKA IM KRIEGSZUSTAND …

»Krieg gegen wen?«, fragt James.

»Die Feindseligkeiten sind auf der koreanischen Halbinsel ausgebrochen«, sagt die Sprecherin, deren Miene nichts von dem Entsetzen verrät, das sie zweifellos empfindet. »Wir haben Meldungen erhalten, dass US-amerikanische Truppen mobilisiert wurden, um die nordkoreanische Armee kurz vor Seoul aufzuhalten, aber es wird erwartet, dass die Stadt noch vor dem Wochenende fällt.

Japanische Verteidigungskräfte haben eine chinesische Seeblockade der koreanischen Halbinsel gemeldet. Laut unbestätigter Berichte haben die Chinesen den internationalen Flughafen in Inchon eingenommen und Seoul damit praktisch vom Westen abgeschnitten.«

»Sie sind unzurechnungsfähig«, flüstert James. »Wahnsinnig. Verrückt.« Aber ich will, dass er still ist. Ich will kein einziges Wort verpassen.

»Im Nahen Osten wird mit einem massiven Gegenangriff durch die Israelis gerechnet, die sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen gegen Syrien, den Irak und Iran einsetzen. Jegliche Beteiligung von US-Streitkräften auf dem Kriegsschauplatz ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation, aber man geht davon aus, dass Centcom die Aktion unterstützen wird. Die wenigen militärischen Sprecher, die wir erreichen konnten, wollen sich nicht dazu äußern. Wir haben den Eindruck, dass sie es einfach nicht wissen.«

Die Sprecherin legt einen Finger ans Ohr, um im Lärm des Redaktionsbüros einen Kommentar über Ohrhörer zu verfolgen.

»Wir versuchen, Sie zu unserem Korrespondenten in der Nähe von Yonkers in New York durchzustellen. Einen Moment … Okay, wir schalten jetzt um – live in den Norden dessen, was einst New York City war.«

Das Bild ändert sich nicht. Die Moderatorin ist eine hübsche Brünette in den Zwanzigern. Sie ist zierlich gebaut und hat makellose Haut. Sie greift unter den Tisch und holt eine Plastikwasserflasche hervor, schraubt den Deckel ab und nimmt einen Schluck. Sie spricht mit jemandem außerhalb des Kamerabildes, aber ihr Knopflochmikrofon ist abgeschaltet. Vage kann ich ihre Stimme inmitten der Hintergrundgeräusche ausmachen, die vom Kameramikro aufgenommen werden, aber es ist nicht zu verstehen, was sie sagt.

Ein junger Mann kommt zu ihr und reicht ihr ein paar Blatt Papier. Sie überfliegt es und nimmt einen weiteren Schluck Wasser. Wie es scheint, ahnen weder sie noch ihr Team, dass sie weiterhin auf Sendung sind. Die Schalte hat nicht funktioniert, aber sie glauben, dass jetzt aus New York gesendet wird.

Plötzlich wackelt das Bild und wird dann schwarz. Die gedämpfte Tonspur läuft weiter. Es klingt, als würde man sich im Schrank verstecken, während im Wohnzimmer eine Party im Gange ist. Ein kleines Testbild erscheint in einer Ecke des Bildschirms, neben dem Logo des Senders. Im Modul spricht niemand. Wir alle beobachten das Testbild und wollen, dass die Nachrichtensendung weitergeht, aber das geschieht nicht. Widerstrebend schaltet jemand den Wandbildschirm aus, und wir fühlen uns auf den Roten Planeten zurückgeworfen.

Der Zeitablauf ist verwischt.

Eben noch halte ich Michelles Kopf in meinem Schoß, während sie langsam einschläft, und streichle sanft ihr Haar, und im nächsten Moment wache ich vom Geruch synthetischen Kaffees auf.

Statt oben in meiner Schlafkapsel zu liegen, finde ich mich auf dem Boden des Gemeinschaftsraums gleich neben der Luftschleuse wieder. Jemand hat mir ein Kissen unter den Kopf geschoben und mich zugedeckt. Auf der Erde wäre es äußerst unbequem, auf dem harten Boden zu schlafen. Meine Hüften würden gegen die unnachgiebigen Kacheln drücken, aber auf dem Mars sorgt die geringe Schwerkraft dafür, dass ich fast schwebe, den Boden nur ganz leicht berühre.

Harrison steigt vorsichtig über jemanden, der neben mir schläft. Ich brauche einen Moment, um zu erkennen, dass es Michelle ist. James schnarcht, genauso wie ein paar andere Leute.

Ein mattes Licht über der Kochnische offenbart dunkle Silhouetten, die sich durch das Modul bewegen. Ich setze mich auf, fahre mir mit der Hand durchs Haar. Die Natur ruft. Es gibt eine Toilette im Korridor, der zu den Laboren im hinteren Bereich des Moduls führt. Ich mache mich auf den Weg dorthin, steige über mehrere schlafende Kolonisten hinweg. Wie es aussieht, ist niemand zu Bett gegangen. Ein paar Leute sind wach. Connor und Harrison sitzen an einem Tisch und unterhalten sich flüsternd.

Lebensraum ist kostbar auf dem Mars, also sind unsere Toiletten wie die in einem Flugzeug. Der einzige Unterschied ist, dass sich der Toilettensitz hochklappen lässt, um Platz für eine Dusche zu schaffen, die kaum groß genug ist, um sich darin umzudrehen. Ich erleichtere mich und starre in den Spiegel. Ich sehe blutunterlaufene Augen und wirres Haar. Ich versuche mich frisch zu machen, aber dann kehren die Schrecken der Nacht zurück und lassen meine Hände zittern.

Als ich wieder in den Gemeinschaftsraum trete, setze ich mich zu Connor und Harrison.

»Kaffee?«, fragt Harrison und deutet auf einen leeren Becher, der mitten auf dem Tisch steht.

»Danke«, sage ich, worauf er mir aus einer Isolierkanne einschenkt.

Der Kaffee ist schwarz und ungesüßt, aber der bittere, verbrannte Geschmack erscheint mir irgendwie angemessen. Also trinke ich davon, ohne künstliche Sahne oder Saccharosetabletten hinzuzugeben.

»Wie spät ist es?«

»Etwa halb fünf«, antwortet Harrison. »Oben müsste jetzt die Dämmerung anbrechen.«

»Habt ihr noch was von der Erde gehört?«, frage ich und sehe Connor an, der ungewöhnlich still ist. Er sieht aus, als hätte er überhaupt nicht geschlafen. Er schüttelt den Kopf.

»Erinnerst du dich an dieses Video?«, fragt Harrison.

»Ja.«

Harrison schaltet sein Tablet ein und ruft ein dunkles Bild auf, das vertraut wirkt, obwohl es das nicht sein sollte. Ein Testbild flackert in der unteren rechten Ecke.

»Und?«, frage ich.

»Wart’s ab.«

Der Bildschirm flackert, dann ist der Reporter zu sehen, der auf einem verschneiten Balkon steht. »Wir sind achtzig Kilometer von den Überresten des Kapitols entfernt … «

Harrison schaltet das Video stumm, während es auf seinem Tablet weiterläuft.

»Ich verstehe nicht. Ich meine, das ist die gleiche Sendung.«

»Das ist alles, was wir empfangen«, sagt Connor und sieht mich mit müden Augen an. »Sie wird als Endlosschleife ausgestrahlt.«

Verwirrt schaue ich ihn an. Immer wieder das gleiche Video zum Mars zu senden, ergibt keinen Sinn, weil es kostbare Bandbreite blockiert. Ein zweiminütiges persönliches Video von mir an meine Familie braucht ein paar Stunden oder manchmal mehrere Tage, bis es die Erde erreicht, je nachdem, wie es gesplittet wird und welche Priorität die anderen Daten haben. Das gleiche Video unablässig zu wiederholen, ist einfach nur verrückt.

»Aber warum?«, frage ich.

»Vielleicht ist das alles, was sie senden können«, sagt Connor.

»Vielleicht ist das alles, was sie senden wollen