19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gemeinschaft und Zugehörigkeit kennt William Waters nur vom Basketballplatz. Das ändert sich, als er am College die temperamentvolle Julia Padavano kennenlernt und sich in sie verliebt. Er, der eine unglückliche Kindheit erlebt hat, erfährt, was es heißt, eine Familie zu haben. Denn Julia und ihre drei Schwestern sind unzertrennlich und ihre Eltern immer präsent. William wird Teil des so herrlichen wie anstrengenden Chaos aus Liebe und Fürsorge. Zusammen überstehen die Schwestern den Tod des Vaters und den Weggang der Mutter. In allen Krisen geben sie einander Halt und erfreuen sich gemeinsam an Julias Glück mit William. Doch seine tiefe Einsamkeit wirft nicht nur Julias genau durchdachte Pläne für ihre gemeinsame Zukunft über den Haufen, sondern treibt auch die vier Schwestern auseinander – bis ein Schicksalsschlag ihren alten Zusammenhalt erfordert. Selten ist so mitreißend, so intelligent und zärtlich über Familie und Liebe, Schmerz und Heilung geschrieben worden, wie es Ann Napolitano in ›Hallo, du Schöne‹ gelungen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 760

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Gemeinschaft und Zugehörigkeit kennt William Waters nur vom Basketballplatz. Das ändert sich, als er am College die temperamentvolle Julia Padavano kennenlernt und sich in sie verliebt. Er, der eine unglückliche Kindheit erlebt hat, erfährt, was es heißt, eine Familie zu haben. Denn Julia und ihre drei Schwestern sind unzertrennlich und ihre Eltern immer präsent. William wird Teil des so herrlichen wie anstrengenden Chaos aus Liebe und Fürsorge. Zusammen überstehen die Schwestern den Tod des Vaters und den Weggang der Mutter. In allen Krisen geben sie einander Halt und erfreuen sich gemeinsam an Julias Glück mit William. Doch seine tiefe Einsamkeit wirft nicht nur Julias genau durchdachte Pläne für ihre gemeinsame Zukunft über den Haufen, sondern treibt auch die vier Schwestern auseinander – bis ein Schicksalsschlag ihren alten Zusammenhalt erfordert.

Selten ist so mitreißend, so intelligent und zärtlich über Familie und Liebe, Schmerz und Heilung geschrieben worden, wie es Ann Napolitano in ›Hallo, du Schöne‹ gelungen ist.

© Hendrix Wilde

Ann Napolitano studierte an der New York University und unterrichtet heute an verschiedenen Universitäten Literatur. Sie war Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift One Story und wurde im November 2019 für den Simpson/Joyce-Carol-Oates-Literaturpreis nominiert. ›Hallo, du Schöne‹, Ann Napolitanos vierter Roman, steht seit Erscheinen auf der New-York-Times-Bestsellerliste und war sowohl eine Empfehlung des Oprah-Winfrey-Book-Clubs als auch auf Barack Obamas Buchempfehlungsliste Sommer 2023 vertreten. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in New York/Brooklyn.

Werner Löcher-Lawrence, geboren 1956, ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Zu den von ihm übersetzten Autor*innen zählen u.a. John Boyne, Meg Wolitzer, Patricia Duncker, Hisham Matar, Louis Sachar, Nathan Englander, Nathan Hill und Hilary Mantel.

ANN NAPOLITANO

HALLO, DU SCHÖNE

Roman

Aus dem Englischen vonWerner Löcher-Lawrence

Hallo, du Schöne ist reine Fiktion. Namen, Personen, Orte und Geschehnisse sind der Vorstellung der Autorin entsprungen oder werden fiktiv genutzt. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen, Orten oder Personen, lebend oder tot, ist reiner Zufall.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel

›Hello Beautiful‹ bei The Dial Press, New York.

Copyright © 2023 by Ann Napolitano

E-Book 2024

© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence

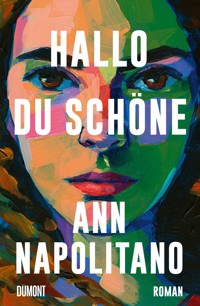

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln, nach einer Vorlage von Donna Cheng

Umschlagabbildung: © Jessica Miller, jessicamillerpaintings.com

Satz: Fagott, Ffm

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1001-8

www.dumont-buchverlag.de

Hat jemand gemeint, es sei ein Glück, geboren zu werden?

Ich eile, ihm oder ihr zu zeigen, dass es ebenso ein Glück ist, zu sterben, und ich weiß das.

Ich gehe über den Tod hinaus mit den Sterbenden und über die Geburt mit dem eben gebadeten Säugling, und bin nicht zwischen meinem Hut und meinen Stiefeln beschlossen.

Ich gehe mannigfache Dinge durch: Nicht zwei sind sich gleich, und jedes einzige ist gut;

Erde gut und Gestirne gut und alles, was zu ihnen gehört, gut.

Walt Whitman,

William

FEBRUAR 1960 – DEZEMBER 1978

Die ersten sechs Tage seines Lebens war William Waters kein Einzelkind. Er hatte eine drei Jahre alte Schwester, einen Rotschopf namens Caroline. Es gab Amateurfilme von Caroline, ohne Ton, auf denen Williams Vater aussah, als lachte er, was William nie erlebt hatte. Sein Ausdruck wirkte offen, und der Grund dafür war offenbar die kleine Caroline, die ihr Kleid vors Gesicht zog und kichernd im Kreis lief. Caroline bekam Fieber und einen Husten, während William und seine Mutter nach seiner Geburt noch im Krankenhaus waren. Als sie nach Hause kamen, schien das Mädchen auf dem Weg der Besserung, nur der Husten war noch schlimm, und als ihre Eltern sie eines Morgens aus ihrem Zimmer holen wollten, lag sie tot in ihrem Bettchen.

Williams Eltern sprachen nie über Caroline. Es gab ein einziges Foto von ihr auf einem Beistelltisch hinten im Wohnzimmer, zu dem William gelegentlich ging, um sich davon zu überzeugen, dass er tatsächlich eine Schwester gehabt hatte. Die Familie zog in ein dunkelblaues Schindelhaus auf der anderen Seite von Newton, einem Vorort von Boston, und in dem Haus war William ein Einzelkind. Sein Vater war Buchhalter und arbeitete täglich bis spät in der Innenstadt. Nach dem Tod seiner Tochter sah man bei ihm nie wieder ein offenes Gesicht. Williams Mutter saß im Wohnzimmer, rauchte Zigaretten und trank Bourbon, manchmal allein, manchmal mit einer Nachbarin. Sie besaß eine Sammlung gerüschter Schürzen, die sie beim Kochen trug, und regte sich auf, wann immer ein Fleck darauf kam und sie schmutzig wurden.

»Vielleicht solltest du beim Kochen keine Schürze tragen«, sagte William einmal, als seine Mutter rot anlief und den Tränen nahe war, weil ein dunkler Klecks Soße auf dem Stoff gelandet war. »Du könntest dir ein Geschirrtuch am Gürtel festklemmen, wie MrsKornet es tut.«

Seine Mutter sah ihn an, als hätte er griechisch gesprochen. William sagte: »MrsKornet von nebenan? Ihr Geschirrtuch?«

Mit fünf Jahren begann William nachmittags mit einem Basketball in den nahen Park zu gehen. Basketball konnte er im Unterschied zu Baseball oder Football auch allein spielen. Es gab dort ein vernachlässigtes Spielfeld, auf dem normalerweise ein Korb frei war, und er warf stundenlang auf ihn und stellte sich vor, ein Celtics-Spieler zu sein. Eigentlich war Bill Russell sein Lieblingsspieler, aber um Russell zu sein, brauchtest du jemanden, den du ausblocken oder gegen den du verteidigen konntest. Sam Jones war der beste Shooter, und so war William meist Jones. Er versuchte die perfekten Würfe des Guards nachzuahmen und tat so, als wären die Bäume ringsum jubelnde Fans.

Eines Nachmittags, er war zehn, kam er zum Platz, und beide Körbe waren besetzt. Jungen, sechs, sieben von ihnen, etwa in Williams Alter, jagten zwischen den Körben hintereinander und einem Ball her. William drehte bereits wieder um, als einer der Jungen rief: »Hey, willst du mitspielen?« Und dann, ohne auf eine Antwort zu warten: »Du bist im blauen Team.« Innerhalb von Sekunden war William mit im Spiel, und das Herz pochte ihm heftig in der Brust. Ein Junge passte ihm den Ball zu, und er passte ihn gleich zurück, weil er Angst hatte, zu werfen und den Korb zu verfehlen, und es dann heißen könnte, er sei schrecklich. Minuten später schon brach das Spiel ab, weil einer nach Hause musste, und die Jungen verschwanden in verschiedene Richtungen. William ging ebenfalls nach Hause und spürte immer noch, wie ihm das Herz in der Brust schlug. Von da an waren die Jungen immer wieder einmal auf dem Platz, wenn William mit seinem Ball kam. Eine Regelmäßigkeit gab es nicht, aber sie winkten ihn stets mit ins Spiel, als wäre er einer von ihnen. Was William nichts von seinem Schrecken nahm. Kinder wie Erwachsene sahen normalerweise durch ihn hindurch, als wäre er unsichtbar. Selbst seine Eltern hatten kaum einen Blick für ihn. William nahm das hin und dachte, es sei verständlich, schließlich war er langweilig und unscheinbar. Sein Hauptmerkmal war seine Blässe. Er hatte sandfarbenes Haar, hellblaue Augen und eine sehr weiße Haut wie viele Leute englischer und irischer Abstammung. Und sein Inneres, wusste William, war ebenso uninteressant und farblos wie sein Äußeres. In der Schule sagte er nie etwas, und niemand spielte mit ihm. Aber die Jungen auf dem Basketballplatz boten ihm die Möglichkeit, Teil von etwas zu sein, zum ersten Mal, ohne dass er reden musste.

In der fünften Klasse sagte sein Sportlehrer in der Schule zu ihm: »Ich sehe dich nachmittags da draußen immer auf den Korb werfen. Wie groß ist dein Vater?«

William starrte den Mann verständnislos an. »Ich weiß nicht. Normal?«

»Okay, das heißt, du wirst wahrscheinlich ein Aufbauspieler. Kennst du Bill Bradley? Den linkischen Typ von den Knicks? Als der klein war, hat er sich Pappe unten auf die Brille geklebt, damit er nicht auf den Boden gucken und seine Füße sehen konnte. Und dann ist er mit der Brille den Bürgersteig rauf- und runtergedribbelt. Sah sicher aus wie ein Irrer, aber sein Dribbling wurde unglaublich sicher. Er bekam ein perfektes Gespür dafür, wie der Ball vom Boden zurückkam und er ihn ohne einen Blick unter Kontrolle behielt.«

Nach dem Unterricht lief William nach Hause, sein ganzer Körper vibrierte. Zum ersten Mal hatte ihn ein Erwachsener direkt angesehen, ihn bemerkt und registriert, was er tat – und die Beachtung brachte ihn in Bedrängnis. William erlitt einen Niesanfall, als er in seiner Schreibtischschublade nach seiner alten Spielzeugbrille suchte. Er lief zweimal ins Bad, bevor er sorgsam zwei rechteckige Stücke Pappe unten auf die Gläser klebte.

Wann immer sich William krank oder komisch fühlte, hatte er Angst zu sterben. Wenigstens einmal im Monat kroch er nach der Schule unter sein Bettzeug und war sicher, tödlich erkrankt zu sein. Seinen Eltern sagte er nichts, weil Krankheit bei ihm zu Hause nicht erlaubt war. Vor allem Husten wurde als fürchterlicher Verrat angesehen. War William erkältet, erlaubte er sich nur, in seinem Schrank zu husten, mit geschlossener Tür, den Kopf tief in seinen dort hängenden Button-down-Hemden vergraben, die er in der Schule tragen musste. Er war sich dieser vertrauten Sorge bewusst und spürte sie im Nacken und zwischen den Schultern, als er mit Ball und Brille nach draußen lief. Aber William hatte jetzt keine Zeit, krank zu sein, keine Zeit, sich zu sorgen. Es kam ihm so vor, als würde sich endlich etwas für ihn fügen. Die Jungen auf dem Platz hatten ihn gesehen und der Sportlehrer auch. Womöglich hatte er, William, nicht gewusst, wer er war, und die Welt sagte es ihm: Er war ein Basketballspieler.

Der Sportlehrer gab ihm zusätzlich Tipps, die ihm halfen, weitere Fähigkeiten zu entwickeln. »In der Verteidigung: Schieb den Gegner mit den Schultern und dem Hintern weg. Kein Schiri pfeift das als Foul. Sprinte los: Mach einen ersten schnellen Schritt und häng deinen Gegner beim Dribbeln ab.« William arbeitete an seinen Pässen, damit er den Ball den besten Spielern im Park zukommen lassen konnte. Er wollte seine Stellung auf dem Platz behaupten und wusste, dass er seinen Wert erhöhte, indem er die anderen besser machte. Er lernte, wohin er sich zu bewegen hatte, um den Shootern Platz zu verschaffen, in den sie hineinschneiden konnten. Er blockte sie frei, damit sie zu ihren Lieblingswürfen kamen. Nach einem erfolgreichen Spielzug klopften sie ihm auf die Schulter und wollten ihn immer auf ihrer Seite. Ihre Anerkennung nahm etwas von der Angst, die William in sich trug. Auf dem Basketballfeld wusste er, was er zu tun hatte.

Als William in die Highschool kam, war er gut genug, um in der Schulauswahl mitzuspielen. Er war einen Meter dreiundsiebzig groß und spielte im Aufbau. Sein stundenlanges Training mit der Brille machte sich bezahlt. Er war bei Weitem der beste Dribbler im Team und ein sicherer Werfer aus der mittleren Distanz. Zudem hatte er an seinen Rebounds gearbeitet, was die Ballverluste seiner Mannschaft auszugleichen half. Die Pässe waren jedoch immer noch Williams großes Können, und seine Kameraden wussten es zu schätzen, dass sie mit ihm auf dem Feld besser zum Zug kamen. Er war der einzige Neuntklässler in der Auswahl, und so wurde er nie eingeladen, wenn sich seine älteren Mitspieler im Keller von einem von ihnen, dessen Eltern bereit waren wegzusehen, trafen und Bier tranken. Im Sommer nach seinem ersten Highschool-Jahr wuchs er zwölf Zentimeter, was seine Mannschaftskameraden schockte, was alle schockte. Als er erst einmal mit dem Wachsen angefangen hatte, schien sein Körper nicht mehr aufhören zu können, und so maß er am Ende der Highschool zwei Meter eins. Er konnte nicht genug essen, um mit seinem Wachstum Schritt zu halten, und wurde erschreckend dünn. Seine Mutter sah ihn verängstigt an, wenn er morgens in die Küche geschlingert kam, und hielt Snacks für ihn bereit, wann immer er in Reichweite war. Sie schien zu denken, dass seine Magerkeit ein schlechtes Licht auf sie werfe, war es doch ihre Aufgabe, ihn mit Nahrung zu versorgen. Manchmal kamen seine Eltern zu seinen Basketballspielen, aber nur hin und wieder, und wenn, saßen sie manierlich auf der Tribüne und schienen niemanden auf dem Feld zu kennen.

Als William in einem Spiel einen Rebound bekommen wollte und in der Luft weggestoßen wurde, waren sie nicht da. Sein Körper drehte sich im Fallen, und er landete unglücklich auf dem rechten Knie. Das Gelenk fing den gesamten Schwung und sein Gewicht auf. William hörte ein seltsames Geräusch, dann senkte sich Nebel über ihn. Sein Coach, der nur zwei Stimmlagen zu kennen schien – Schreien und Nuscheln –, schrie ihm ins Ohr: »Bist du okay, Waters?« William antwortete für gewöhnlich auf die Schreie wie auf die Nuschelei, indem er das, was er sagte, als Frage formulierte. Er fühlte sich niemals sicher genug, eine klare Aussage zu machen. Er räusperte sich. Der Nebel um ihn und in ihm war dicht und von einem Schmerz umrandet, der von seinem Knie ausstrahlte. Er sagte: »Nein.«

Er hatte sich die Kniescheibe gebrochen, was bedeutete, dass er die letzten sieben Wochen seiner Junior-Year-Saison verpassen würde. Williams Bein wurde mit einem Gips ruhiggestellt, und er ging zwei Monate an Krücken. Zum ersten Mal seit seinem fünften Lebensjahr konnte er kein Basketball spielen. William saß auf dem Schreibtischstuhl in seinem Zimmer und warf Papierkugeln in den Papierkorb an der gegenüberliegenden Wand. Die Wolken, die sich mit der Verletzung auf ihn herabgesenkt hatten, blieben, und seine Haut fühlte sich klamm und kalt an. Der Arzt hatte ihm eine völlige Wiederherstellung versprochen und dass er in seinem Senior Year wieder spielen könne. Trotzdem spürte William jede Minute des Tages leichte Panik in sich. Auch die Zeit begann sich gegen ihn zu wenden. Er fühlte sich in seinem Gips gefangen, auf diesem Stuhl, in diesem Haus, auf ewig. Er glaubte immer stärker, dass er es nicht aushalte, nicht länger in diesem verletzten Körper sein könne. Er dachte an seine Schwester und dass sie verschwunden war. Er dachte über ihr Nicht-mehr-da-Sein nach, das er nicht begreifen konnte, und während sich die Zeiger der Uhr von einer Minute zur anderen voranquälten, wünschte er sich, auch nicht mehr da zu sein. Außerhalb des Basketballfeldes taugte er zu nichts. Niemand würde ihn vermissen. Wenn er verschwände, wäre es, als hätte es ihn nie gegeben. Niemand sprach von Caroline, und auch von ihm würde niemand sprechen. Erst als Williams Bein schließlich vom Gips befreit wurde und er wieder laufen und werfen konnte, lichtete sich der Nebel und die finsteren Gedanken wichen von ihm.

Dank seiner guten Noten und seines Potenzials als Basketballspieler erhielt William verschiedene Angebote für Stipendien von Colleges mit Teams in Division 1. Er war dankbar für die Angebote, hatten seine Eltern doch niemals auch nur angedeutet, dass sie ihm ein College bezahlen würden – und weil es damit garantiert schien, dass er Basketball spielen konnte. William wollte aus Boston weg, er war nie weiter als neunzig Meilen aus der Stadt hinausgekommen, und da ihn die sumpfige Hitze des Südens nervös machte, nahm er das Stipendium der Northwestern University in Chicago an. Ende August gab William seiner Mutter im Bahnhof einen Abschiedskuss und seinem Vater die Hand. Seinen Handteller gegen den des Vaters gepresst, kam William der merkwürdige Gedanke, dass er seine Eltern womöglich nie wiedersehen würde – dass sie immer nur ein Kind gehabt hatten und er das nicht war.

Im College belegte William bevorzugt Geschichtskurse. Er hatte, so kam es ihm vor, riesige Wissenslücken, wenn es darum ging, wie diese Welt funktionierte, und die Geschichte schien ihm die notwendigen Antworten bereitzuhalten. Es gefiel ihm, dass Historiker einzelne Geschehnisse betrachteten, nach Mustern suchten und sie fanden. Da dies geschehen war, kam es zu jenem. Nichts war reiner Zufall, und so konnte beispielsweise eine Verbindung zwischen dem Attentat auf einen österreichischen Erzherzog und einem Weltkrieg gezogen werden. Das College-Leben selbst war zu neu, um vorhersehbar zu sein, und William hatte zu kämpfen, um angesichts all der hektischen Studenten, die auf dem lauten Korridor seines Wohnheimes mit ihm abklatschen wollten, so etwas wie ein inneres Gleichgewicht zu finden. So verbrachte er seine Tage lernend in der Bibliothek, trainierend auf dem Spielfeld und aufmerksam in den Seminaren. Überall dort wusste er, was er zu tun hatte. In den Seminarräumen sank er auf seinen Stuhl, öffnete sein Notizheft und spürte, wie sich sein Körper erleichtert entspannte, wenn der Professor zu reden begann.

Nur selten fielen ihm andere Studenten auf. Allein Julia Padavano stach im Seminar für europäische Geschichte merklich hervor, weil ihr Gesicht immer wieder vor Empörung zu glühen schien und sie den Professor, einen ältlichen Engländer, der stets ein übergroßes Taschentuch in der Hand hielt, mit ihren Fragen verrückt machte. Ihre langen, lockigen Haare wallten wie Vorhänge um ihr intelligentes Gesicht, wenn sie Dinge sagte wie: Herr Professor, ich bin an der Rolle Clementines in dieser Geschichte interessiert. Ist es nicht so, dass sie Churchills Hauptberaterin war? Oder: Können Sie uns die Kodiersysteme im Krieg erklären? Ich meine, wie sie im Einzelnen funktioniert haben. Ich hätte da gerne ein Beispiel.

William sagte im Seminar nie etwas und ging auch in keine der Sprechstunden. Seiner Meinung nach bestand die Rolle eines Studenten oder einer Studentin darin, seinen oder ihren Mund zu halten und so viel Wissen wie nur möglich in sich aufzusaugen. Er teilte die Meinung des Professors, dass die zahllosen Einwürfe und Fragen der lockigen Studentin unhöflich waren, auch wenn sie William oft interessant erschienen. Das Gefüge eines ernsthaften Seminars bestand aus zuhörenden Lernenden und einem wissenden Lehrenden, der seine Kenntnisse und seine Weisheit zu einem sorgfältig aus Wörtern geknüpftem Teppich verwob, und Julia Padavano stach Löcher in diesen Teppich, als wüsste sie nicht einmal, dass es ihn gab.

William war ziemlich überrascht, als sie eines Nachmittags nach dem Seminar neben ihm auftauchte und sagte: »Hallo. Ich heiße Julia.«

»William. Hallo.« Er musste sich räuspern. Vielleicht war es das erste Mal an diesem Tag, dass er etwas sagte. Das Mädchen sah ihn mit großen, ernsten Augen an. Er stellte fest, dass ihr Haar in der Sonne honigfarbene Highlights hatte. Sie leuchtete, von außen und innen.

»Warum bist du so groß?«

Es war nicht ungewöhnlich, dass jemand etwas zu Williams Größe sagte. Er verstand, dass seine Größe überraschte, wenn er einen Raum betrat, und sich die meisten zu einer Bemerkung veranlasst fühlten. Mehrmals in der Woche hörte er den Satz: Wie ist die Luft da oben?

Julia wirkte allerdings argwöhnisch, als sie ihm ihre Frage stellte, und ihre Miene brachte ihn zum Lachen. Er blieb auf dem Pfad stehen, der den Hof kreuzte, und sie hielt ebenfalls inne. William lachte nur selten, und seine Hände prickelten, als wachten sie gerade aus einem sauerstoffarmen Schlaf auf. Es war ein Gefühl, als würde er am ganzen Körper aufs Angenehmste gekitzelt. Später würde sich William daran erinnern und wissen, das war der Moment, in dem er sich in Julia Padavano verliebt hatte. Oder, genauer gesagt, da sein Körper ihr verfiel. Mitten auf dem Hof des Colleges rief die Aufmerksamkeit dieses besonderen Mädchens Lachen aus Williams letzten Ecken und Winkeln hervor. Sein Körper, müde und gelangweilt von seinem zögerlichen Geist, entzündete ein wahres Feuerwerk in Nerven und Muskeln, um ihn zu alarmieren, dass gerade etwas Wichtiges geschah.

»Warum lachst du?«, fragte Julia.

Er schaffte es, sich weitgehend zu beruhigen. »Entschuldige, ich meine es nicht böse«, sagte er.

Sie nickte ungeduldig. »Ist schon gut.«

»Ich weiß nicht, warum ich so groß bin.« Insgeheim jedoch glaubte er, dass sein Wille ihn hatte wachsen lassen, ein ernsthafter Basketballer musste zumindest einen Meter neunzig groß sein, und William war es so wichtig gewesen, dass er es seinen Genen abgetrotzt zu haben schien. »Ich spiele in der Basketballmannschaft des Colleges.«

»Wenigstens machst du das Beste draus«, sagte sie. »Vielleicht sehe ich mir mal eines eurer Spiele an. Wobei ich mich eigentlich nicht für Sport interessiere und nur für die Seminare auf den Campus komme.« Sie machte eine Pause und sagte dann schnell, als wäre es ihr peinlich: »Ich wohne zu Hause, um Geld zu sparen.«

Julia sagte, er solle sich ihre Telefonnummer in sein Geschichtsheft schreiben, und bevor sie sich verabschiedete, willigte er ein, sie am nächsten Abend anzurufen. Es war zu einem gewissen Maß unwichtig, ob er sich in sie verliebt hatte oder nicht. Dort mitten auf dem College-Hof schien diese junge Frau beschlossen zu haben, dass sie Freund und Freundin wurden. Später erzählte sie ihm, dass sie ihn schon seit Wochen im Seminar beobachtet und es gemocht habe, wie aufmerksam und ernst er sei. »Nicht dumm wie die anderen Jungs«, sagte sie.

Auch nachdem er Julia kennengelernt hatte, nahm das Basketballspielen den Großteil von Williams Zeit und Gedanken ein. In seiner Highschool-Mannschaft war er der beste Spieler gewesen, an der Northwestern musste er bestürzt feststellen, dass er zu den Schwächsten gehörte. Seine Größe reichte nicht, um ihn aus dem Team herauszuheben, und seine Mitspieler waren kräftiger als er. Die meisten von ihnen hatten einige Jahre Krafttraining hinter sich, und William erschreckte es, nicht gewusst zu haben, dass er es auch hätte machen sollen. Er war beim Training leicht wegzustoßen und umzuwerfen, und so fing er an, vor den Trainingseinheiten in den Kraftraum zu gehen, und blieb hinterher noch auf dem Feld, um Würfe aus verschiedenen Winkeln einzuüben. Er war nach wie vor ständig hungrig und trug Sandwiches in der Jackentasche mit sich herum. Er begriff, dass seine Rolle darin bestehen würde, das Team zusammenzuhalten, der glue guy zu sein. Wenn er auch kein begnadeter Athlet war, war er doch im Passspiel, als Werfer und in der Verteidigung gut genug, um der Mannschaft nützlich zu sein. Sein wertvollster Vorzug war, dass er auf dem Feld kaum einen Fehler machte. »Eine hohe Basketballintelligenz, aber kein Überflieger«, hörte William einen der Coaches über ihn sagen, der nicht wusste, dass er in Hörweite war.

Williams Stipendium verlangte, dass er einen Job auf dem Campus übernahm, und unter all den Möglichkeiten suchte er sich den aus, der in der Sporthalle stattfand, weil es günstig fürs Training war. Zur zugewiesenen Zeit meldete er sich in der Wäscherei im Keller des enorm großen Gebäudes, wo er auf eine dürre Frau mit einem riesigen Afro und einer Brille traf. Die Frau schüttelte den Kopf und sagte: »Du bist hier falsch, Junge. Wer hat dir gesagt herzukommen? Weiße Jungs arbeiten nicht in der Wäscherei. Du musst in die Bibliothek oder ins Gemeinschaftszentrum. Geh schon.«

William blickte den langen, schmalen Raum hinunter. An der einen Wand standen dreißig Waschmaschinen, an der anderen dreißig Trockner. Es stimmte, so weit er sehen konnte, war hier sonst niemand weiß.

»Warum ist das wichtig?«, sagte er. »Ich möchte diesen Job, bitte.«

Die Frau schüttelte erneut den Kopf, und die Brille wackelte auf ihrer Nase, doch bevor sie etwas sagen konnte, klopfte jemand William auf den Rücken, und eine tiefe Stimme sagte seinen Namen. Er drehte sich um, und da stand ein weiteres Erstsemester aus dem Basketball-Team, ein starker Power Forward namens Kent. Kent war fast das genaue Gegenteil von William, was seine basketballerischen Fähigkeiten anging: Er war höchst athletisch, vollführte spektakuläre Dunks, krachte gegen die Bretter und sprintete jede Minute, die er auf dem Feld war. Aber er war nicht gut darin, das Spiel zu lesen, verursachte etliche Ballverluste und wusste nicht recht, wo er in der Verteidigung zu sein hatte. Der Coach raufte sich die Haare, wenn er Kent über das Feld rennen sah. Er schien das Missverhältnis zwischen Kents körperlichem Potenzial und seinem unkontrollierten Hochgeschwindigkeitsspiel nicht fassen zu können.

»Hey, Mann«, sagte Kent. »Arbeitest du auch hier unten? Wenn Sie wollen, kann ich ihm zeigen, wie alles funktioniert, Ma’am.« Kent schenkte der strengen Frau ein breites, charmantes Lächeln.

Sie lenkte ein und sagte: »Also gut. Nimm ihn mir ab, und ich tu so, als wäre er nicht hier.«

Damit war William angenommen, und er und Kent stimmten ihre Schichten in der Wäscherei so aufeinander ab, dass sie Seite an Seite arbeiten konnten. Sie wuschen Hunderte Handtücher und Trikots für sämtliche Mannschaften. Die Footballtrikots waren die schlimmsten, weil der Schweiß und die dunkelgrünen Grasflecken nur mit einer speziellen Bleiche herauszubekommen waren, die in den Stoff hineingerieben werden musste. William und Kent entwickelten für alles einen speziellen Rhythmus und konzentrierten sich dabei auf ihr Timing und die Effizienz, wodurch sich die Arbeit wie eine Erweiterung des Basketballtrainings anfühlte. Im Übrigen nutzten sie die Zeit, um Spielzüge zu analysieren und sich Wege zu überlegen, wie sich ihre Mannschaft verbessern konnte.

Eines Nachmittags, als sie einen Riesenstapel Handtücher zusammenlegten, erklärte William: »Es geht so: Ein Guard-zu-Guard-Pass zu Beginn, der Forward kommt vom Baseline-Block, und einer der Guards blockt den Großen.« William hielt kurz inne, um sich zu versichern, dass Kent mitkam. »Wenn der Pass zum Großen kommt, tritt der Kleine aus der Ecke, der andere Forward nimmt seinen Block, und der zweite Guard blockt auf der schwachen Seite.«

»Pickt den Picker.«

»Genau, und wenn der Große zum Forward passt, wiederholt sich der Flex.«

»Das ist zu vorhersehbar! Der Coach will nicht, dass wir immer das Gleiche durchspielen …«

»Aber wenn wir es richtig machen, kann die Verteidigung nicht viel dagegen tun, selbst wenn sie wissen, was kommt, besonders wenn wir …«

»Jungs«, sagte der Mann am Trockner nebenan, »das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich sehe viel Basketball und habe keine Ahnung, wovon ihr redet.«

Kent und William grinsten. Nach der Schicht gingen sie hoch in die Halle, wo es zwanzig Grad kühler war, und warfen Körbe.

Kent war aus Detroit, hatte zu allen Spielern und Mannschaften in der NBA was zu sagen und brach oft mitten im Satz ab, um über einen der dummen Witze zu lachen, die wie Papierflieger durch die Umkleide schwirrten. Während des Trainings wurde er wegen seiner Angeberei wiederholt vom Coach angeschrien, worauf er sich entschuldigte, ohne jedoch in der Lage zu sein, sich fünf Minuten später bei der nächsten Gelegenheit zurückzuhalten. »Die Grundlagen!«, donnerte der Coach wieder und wieder.

Kent behauptete, mit Magic Johnson verwandt zu sein, der in seinem letzten Jahr an der Michigan State war und allgemein als sicherer Kandidat für die nächste NBA-Draft galt. Kent fiel es leicht, Freunde zu finden, alle mochten ihn, und William wunderte sich, warum er seine Zeit ausgerechnet mit ihm verbringen wollte. Alles, was er sah, war, dass Kent seine Zurückhaltung zu mögen schien, die ihm die Möglichkeit bot, in ihrer Freundschaft den Ton anzugeben. Kent war der, der das Wort führte, und William begriff erst nach und nach, dass sein Freund ihn mit seinen persönlichen Geschichten überschüttete, um ihn dazu zu bringen, sich seinerseits zu öffnen. Nachdem Kent ihm von der Leukämie seiner Großmutter erzählt hatte – die ganze Familie war sprachlos gewesen, war sie doch so ein Powerhaus, dass keiner ihre Behauptung, sie werde ewig leben, angezweifelt hatte –, gestand William ihm, dass seine Eltern und er sich erst einmal geschrieben hätten und er über Weihnachten auf dem Campus bleiben würde.

Eines Abends, nach einem intensiven, späten Training, als sie langsam und ausgepumpt über den Hof gingen, sagte Kent: »Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass es egal ist, ob mich der Coach auf die Bank setzt oder anschnauzt, weil er mein schönes Spiel nicht zu schätzen weiß. Ich werde Medizin studieren, und das kann er nicht verhindern.«

William war überrascht. »Du willst Arzt werden?«

»Hundertprozentig. Ich muss die Kostenseite noch klären, aber ich werde Arzt. Was wirst du nach dem College machen?«

William spürte seine kalten Hände. Es war Anfang November, und die Luft fuhr ihm eiskalt in die Lunge. William machte sich nie wirklich Gedanken über sein Leben nach dem College, wobei ihm bewusst war, dass er den Blick absichtlich nicht in die Zukunft richtete. Er wollte Basketball sagen, wusste aber, dass er nicht gut genug war, um eine Karriere darauf aufzubauen, und dass Kent die Frage stellte, bestätigte nur, dass auch er William nicht für ausreichend gut hielt.

»Ich weiß es nicht«, sagte William.

»Dann fangen wir an, drüber nachzudenken«, sagte Kent. »Du hast Talente, und wir haben Zeit.«

Habe ich Talente?, dachte William. Er war sich keiner bewusst, die nicht mit Basketball zu tun hatten.

Julia kam Anfang Dezember zu einem Freitagabendspiel, und als William sie auf der Tribüne sah, verschwamm ihm der Blick, und er passte den Ball zum Gegner. »Hey«, rief Kent, als er an ihm vorbeipowerte, »was war das denn?« Danach nahm William dem Gegner in der Verteidigung zweimal den Ball ab, was die Wildcats in Vorteil brachte. Im Angriff bediente er einen Werfer außen mit einem Bodenpass vom Kopf des Kreises. Kent krähte kurz vor der Halbzeit: »Kapiert, Mann! Du hast ein Mädchen hier! Wo ist sie?«

Nach dem Spiel – die Wildcats hatten gewonnen und William sein bestes Spiel in der noch jungen Saison gemacht – kletterte er zu Julia auf die Tribüne. Erst als er näher kam, sah er, dass sie mit drei anderen Mädchen da war, die ihr ähnelten. Sie hatten alle die gleichen wilden, schulterlangen Locken. »Das sind meine Schwestern«, sagte Julia. »Ich habe sie mitgebracht, damit sie dich scouten. Das ist ein Basketballausdruck, oder?«

William nickte und wurde sich unter den prüfenden Blicken der vier Mädchen plötzlich bewusst, wie kurz seine Basketballhose und wie hauchdünn sein ärmelloses Trikot war.

»Es hat uns gefallen«, sagte eines der jünger aussehenden Mädchen. »Aber es scheint sehr anstrengend zu sein. Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Leben schon mal so geschwitzt habe wie du. Ich bin Cecelia, und das ist meine Zwillingsschwester Emeline. Wir sind vierzehn.«

Emeline und Cecelia lächelten ihn freundlich an, und er lächelte zurück. Julia und die Schwester auf ihrer anderen Seite musterten ihn wie Juweliere, die einen Stein einschätzten. Hätte eine von ihnen eine Uhrmacherlupe aus der Tasche gezogen und sich ans Auge geklemmt, hätte es ihn nicht überrascht. Julia sagte: »Du hast so kraftvoll ausgesehen … da auf dem Feld.«

William wurde rot, und Julias Wangen färbten sich ebenfalls leicht rosa. Er sah, dass ihn dieses schöne Mädchen begehrte, und er konnte sein Glück kaum fassen. Niemand hatte ihn bisher jemals gewollt. Er wünschte, er könnte sie in den Arm nehmen, vor ihren Schwestern, vor der gesamten Arena, aber diese Art von Beherztheit lag nicht in seiner Natur. Er war schweißnass, und Julia sagte gerade wieder etwas.

»Das ist meine Schwester Sylvie«, sagte sie. »Ich bin die Ältere, aber es sind nur zehn Monate.«

»Schön, dich kennenzulernen«, sagte Sylvie. Ihr Haar war eine Schattierung dunkler als das von Julia, und sie war etwas zierlicher, weniger gerundet. Sie musterte ihn, während Julia wie ein Pfau strahlte und all ihre Federn zeigte. Er stand da und sah, wie sich ein Knopf an Julias Bluse löste, die sich zu eng um ihre üppige Brust spannte. Kurz konnte er ihren rosa BH sehen, bevor sie es merkte und alles wieder in seinen ordnungsgemäßen Zustand zurückversetzte.

»Und wie viele Geschwister hast du?«, fragte entweder Emeline oder Cecelia. Die beiden waren keine eineiigen Zwillinge, aber für William sahen sie sich dennoch zu ähnlich. Die gleiche olivfarbene Haut, das gleiche hellbraune Haar.

»Geschwister? Nein«, sagte er, wobei er an das gerahmte Foto des kleinen rothaarigen Mädchens im Wohnzimmer seiner Eltern denken musste.

Julia wusste bereits, dass er ein Einzelkind war – das war eine ihrer Fragen bei ihrem ersten Telefongespräch gewesen –, aber die anderen drei wirkten für ihn komisch schockiert.

»Wie schrecklich«, sagte Emeline oder Cecelia.

»Wir sollten ihn zum Essen zu uns einladen«, sagte Sylvie, und ihre Schwestern nickten. »Er sieht einsam aus.«

Und so bekam William nach vier Monaten College seine erste Freundin und eine neue Familie.

Julia

DEZEMBER 1978 – JULI 1981

Julia war hinten im Garten, einem sechs mal fünf Meter großen, von einem Holzzaun eingefassten Rechteck, und sah ihrer Mutter dabei zu, wie sie die letzten diesjährigen Kartoffeln ausmachte, und das genau als William zu Besuch kommen sollte. Sie wusste, er würde pünktlich sein, und eine ihrer Schwestern würde ihn hereinlassen. Ihr Vater würde William wahrscheinlich damit nervös machen, dass er ihn fragte, ob er irgendwelche Gedichte auswendig kenne, und Emeline und Cecelia würden mit ihrer Zappeligkeit und ihrem ständigen Reden das Ihre dazu beitragen. Sylvie war bei der Arbeit in der Bibliothek, womit ihm zumindest ihr wissbegieriger Blick erspart blieb. Ein paar Minuten allein mit ihren Schwestern und ihrem Vater würden William helfen, sie kennenzulernen – Julia wollte, dass er sah, wie liebenswert sie alle waren –, und dann, als Höhepunkt, würde seine Freude besonders groß sein, wenn sie hereinkam. Julia war in der Familie für ihre Auftritte bekannt, wobei es im Prinzip nur so war, dass sie sich ihr Timing überlegte, während es den anderen egal war. Als kleines Mädchen schon war sie in die Küche oder das Wohnzimmer gewirbelt gekommen und hatte laut Ta-dah! gerufen.

Was würde William von ihrem Haus halten, das so klein und zwischen identisch dahockende Ziegelhäuser in der 18th Place gequetscht war. Die Padavanos wohnten in Pilsen, einem Arbeiterviertel voller Immigranten. Bunte Wandbilder schmückten die Seitenwände der Häuser, und im örtlichen Supermarkt hörte man wahrscheinlich so viel Spanisch und Polnisch wie Englisch. Julia fürchtete, dass William sowohl das Viertel als auch ihr Häuschen schäbig finden würde. Genau wie das Sofa mit dem Blumenmuster und dem Plastiküberzug. Das Holzkreuz an der Wand und die Heiligenbilder beim Esstisch. Wenn Julias Mutter frustriert war, nannte sie die Frauen, Männer waren nicht dabei, laut beim Namen und schien sie eindringlich anzuflehen, sie vor ihrer Familie zu schützen: Adelaide, Agnes von Rom, Katharina von Siena, Klara von Assisi, Brigida von Kildare, Maria Magdalena, Philomena von Rom, Teresa von Ávila und Maria Goretti. Die vier Padavano-Mädchen wussten die Namen leichter herzusagen als den Rosenkranz. Gewöhnlich endete kein Abendessen im Familienkreis, ohne dass ihr Vater ein Gedicht oder ihre Mutter die Namen der heiligen Frauen rezitiert hatte.

Julia zitterte. Sie trug keinen Mantel. Draußen waren es kaum fünf Grad, aber die meisten Chicagoer weigerten sich, von Kälte zu sprechen, solange die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt fiel.

»Ich mag ihn«, sagte sie zu ihrer abgewandt daknienden Mutter.

»Trinkt er?«

»Nein. Er spielt Basketball. Und er gehört zu den besten Studenten. Sein Hauptfach ist Geschichte.«

»Ist er so klug wie du?«

Julia überlegte. William war eindeutig klug. Sein Gehirn funktionierte, und seine Fragen zeigten, dass er an ihr interessiert war und sie verstehen wollte. Allerdings schlug sich seine Intelligenz nicht in klaren Meinungen nieder. Er stellte Fragen, schien aber unsicher, was die Antworten anging. Er war beeinflussbar. Ein paarmal schon hatte er zusammen mit Julia in der Lozano-Bibliothek gelernt, die nur ein paar Straßen vom Haus der Padavanos entfernt lag. Sylvie arbeitete dort, und fast die ganze Nachbarschaft nutzte die Bibliothek als Treffpunkt. Für William bedeutete es allerdings, spät am Abend noch eine Stunde zurück zum Campus fahren zu müssen. Wenn sie Pläne für das Wochenende machten, sagte er immer: »Lass uns machen, worauf du Lust hast. Du hast die besten Ideen.«

Julia hatte nie über körperliche Intelligenz nachgedacht, bis sie William hatte Basketball spielen sehen. Sie war überrascht, wie aufregend sie es fand, ihm und seiner Mannschaft zuzusehen. In der Sporthalle hatte sie eine kraftvollere, entschiedenere Seite von ihm kennengelernt, wie er seinen Mitspielern Kommandos zurief und seinen starken, großen Körper dazu nutzte, Gegner vom Korb fernzuhalten. Julia war eigentlich nicht an Sport interessiert und kannte die Regeln nicht, aber ihr gut aussehender Freund rannte, sprang und drehte sich mit einer so reinen Körperlichkeit, einer solch konzentrierten Intensität, dass ihr ein überraschtes JA! entwichen war.

»Er ist ein ernsthafter Mensch«, sagte Julia. »Er nimmt das Leben so ernst wie ich.«

Rose erhob sich auf die Beine. Ein Fremder hätte womöglich gelacht, aber Julia war es gewohnt, zu sehen, wie sich ihre Mutter in die Höhe kämpfte. Bei der Gartenarbeit trug sie die umgearbeitete Ausrüstung eines Fängers beim Baseball, dazu einen dunkelblauen Sombrero. All das hatte sie irgendwo auf der Straße gefunden. Ihr Ende des Häuserblocks war zu hundert Prozent italienisch, aber in vielen anderen Straßen des Viertels wohnten mexikanische Familien, und den Sombrero hatte sie nach den Festivitäten zum Cinco de Mayo aus einem Mülleimer gezogen. Die Baseballausrüstung stammte von Frank Ceccione zwei Häuser weiter, der in die Drogen abgerutscht und aus dem Baseball-Team seiner Highschool geflogen war. Rose trug seine mächtigen Beinschoner und hatte große Taschen für einzelne Gartengeräte auf den Brustpanzer genäht. Sie sah absolut spielbereit aus, wobei unklar war, für was für ein Spiel.

»Klüger ist er also nicht.« Rose hob ihren Sombrero an und fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die lockig waren wie die ihrer Tochter, aber mit Grau durchsetzt. Sie war nicht annähernd so alt, wie sie aussah, hatte sich jedoch schon vor Jahren jede Feier ihres Geburtstags verbeten, was als eine persönliche Kampfansage gegen das Vergehen der Zeit anzusehen war. Julias Mutter richtete den Blick auf die Erdreihen in ihrem Garten. Kartoffeln und Zwiebeln waren das Letzte, was es noch zu ernten gab, und der Großteil der Arbeit bestand im Moment darin, den Garten winterfest zu machen. Einzig nicht für den Anbau genutzt wurden ein schmaler Pfad zwischen den Beeten und der Platz für die weiße Statue der Jungfrau Maria, die an der hinteren linken Ecke des Zaunes lehnte. Rose seufzte. »Aber das ist schon okay, denke ich. Ich bin auch weitaus klüger als dein Vater.«

Julia sah, dass Klugheit ein komplizierter Begriff war – wie maß man sie, besonders wenn beide Eltern nicht aufs College gegangen waren? Dennoch, ihre Mutter hatte recht. Julia dachte an Fotos von ihr, hübsch, voller Tatendrang und mit einem Lächeln hier im Garten, zusammen mit Charlie nicht lange nach ihrer Heirat. Doch am Ende hatte sie sich mit ihrer ehelichen Enttäuschung abgefunden und trug sie wie ihre lächerliche Gartenkluft. All ihre Bemühungen, so heftig sie gewesen waren, ihrem Mann, und damit der Familie, zu finanzieller Sicherheit und Erfolg zu verhelfen, waren am Ende zum Stillstand gekommen, und heute war das Haus Charlies Reich, der Garten ihr Refugium.

Der Himmel verlor an Licht, die Luft wurde kälter. Wenn sich winters fortdauernder Frost einstellte, verstummte das Viertel, heute Abend jedoch war es voller Leben, als wollte es unbedingt noch seine letzten Worte loswerden. Kinder schrien und lachten, die ältere MrsCeccione trällerte in ihrem Garten, und ein Motorrad spuckte dreimal, bevor es ansprang. »Ich nehme an, es ist Zeit hineinzugehen«, sagte Rose. »Findest du es peinlich, dass deine alte Dame so aussieht?«

»Nein«, sagte Julia. Sie wusste, dass sich Williams Aufmerksamkeit auf sie richten würde. Sie liebte den hoffnungsvollen Blick, mit dem er sie immer wieder bedachte, als wäre er ein Schiff, das nach dem idealen Hafen Ausschau hielt. William war in einem schönen Zuhause aufgewachsen, mit einem berufstätigen Vater, einem großen Rasen und einem eigenen Zimmer. Er wusste eindeutig, wie Erfolg und Sicherheit aussahen, und die Tatsache, dass er diese Dinge auch in ihr entdeckte, gefiel ihr außerordentlich.

Rose hatte versucht, ihrem Leben eine solide Basis zu verschaffen, doch Charlie war immer wieder abgeschweift und hatte umgestoßen, was sie errichtet hatte. Julia hatte bereits zur Hälfte ihres ersten Gesprächs mit William entschieden, dass er der Richtige für sie war. Er besaß alles, was sie wollte, und wie sie ihrer Mutter gesagt hatte, sie mochte ihn einfach. Sein Anblick ließ sie lächeln, und sie liebte es, ihre kleine Hand in seine große zu legen. Sie waren ein ausgezeichnetes Team: William kannte die Art Leben, die sich Julia vorstellte, und so vermochte er ihrer grenzenlosen Energie die entsprechende Richtung zu geben. Und wenn sie und William erst verheiratet wären und sich ein Heim geschaffen hätten, würden sie auch ihrer Familie helfen und ihre Sicherheit mit auf sie übertragen.

Fast hätte sie laut gelacht über die Erleichterung im Gesicht ihres Freundes, als sie ins Wohnzimmer kam. William saß neben ihrem Vater auf dem quietschenden Sofa, und Charlie hatte eine Hand auf die Schulter des jungen Mannes gelegt. Cecelia lag quer auf dem alten roten Sessel, und Emeline starrte in den Spiegel neben der Tür und richtete sich die Frisur.

Cecelia sagte mit ernster Stimme: »Du hast eine ausgezeichnete Nase, William.«

»Oh«, sagte William überrascht. »Danke?«

Julia grinste. »Hör nicht auf Cecelia. Sie redet so, weil sie eine Künstlerin ist.« Cecelia verfügte über einen bevorzugten Zugang zum Kunstsaal ihrer Highschool und betrachtete alles, was sie sah, als mögliches Motiv für zukünftige Bilder. Das letzte Mal, als Julia sie gefragt hatte, woran sie gerade denke, weil ihre Schwester einen so konzentrierten Ausdruck auf dem Gesicht trug, hatte Cecelia geantwortet: »Lila.«

»Aber du hast wirklich eine hübsche Nase«, sagte Emeline höflich, weil sie sah, dass William rot wurde, und sie ihm helfen wollte. Emeline besaß ein Gespür für emotionale Spannungen und wollte, dass sich immer alle wohl und zufrieden fühlten.

»Er kennt nicht eine Zeile Whitman«, sagte Charlie zu Julia. »Kannst du dir das vorstellen? William ist hier nicht einen Moment zu früh aufgetaucht. Ich habe ihm ein paar Verse rezitiert, um ihm über die Runden zu helfen.«

»Niemand außer dir kennt Whitman, Daddy«, sagte Cecelia.

Die Tatsache, dass William keines von Walt Whitmans Gedichten kannte, war für Julia eine weitere Bestätigung, dass er nicht wie ihr Vater war. Charlies Stimme sagte ihr, dass er etwas getrunken hatte, aber noch nicht betrunken war. Er hielt ein Glas mit schmelzenden Eiswürfeln in der Hand.

»Ich kann Grashalme in der Bibliothek für dich herauslegen, wenn du magst«, sagte Sylvie zu William. »Es lohnt sich.«

Julia hatte Sylvie, die in der Tür zur Küche stand, nicht bemerkt. Sie musste gerade von ihrer Schicht zurückgekommen sein, und das tiefe Rot ihrer Lippen verriet, dass sie einen ihrer Jungen zwischen den Regalen geküsst hatte. Sylvie war im letzten Highschool-Jahr und übernahm in ihrer freien Zeit so viele Schichten wie nur möglich, um Geld für das Community College anzusparen. Ein Stipendium wie Julia würde sie nicht bekommen, weil sie nicht mit der Entschlossenheit ihrer älteren Schwester darauf hinarbeitete. In den Fächern, die sie interessierten, gehörte Sylvie zu den Besten, in allen anderen jedoch war sie nicht mehr als Durchschnitt. Julia dagegen war nach der Rasenmähermethode vorgegangen und hatte alles mitgenommen, um Schritt für Schritt weiterzukommen.

»Danke«, sagte William. »Ich fürchte, ich habe noch kaum Gedichte gelesen.«

Julia war sich sicher, dass ihm die Lippen seiner Schwester nicht aufgefallen waren, und wenn, würde er nicht wissen, was sie bedeuteten. Sylvie war die Schwester, der Julia am nächsten stand, und sie war auch die Einzige, die ihr den Wind aus den Segeln nehmen und sie sprachlos machen konnte. Ihre Schwester hatte Hunderte Romane gelesen – es war Sylvies einziges Interesse und ihr Hobby, ihr ganzes Leben schon –, und gemäß all der Romantik in ihnen hatte sie sich ein Lebensziel erkoren: eine Liebesgeschichte zu erleben, wie es sie in hundert Jahren nur einmal gab. Es war ein Kindertraum, aber Sylvie hielt immer noch mit beiden Händen daran fest. Jeden Tag ihres Lebens suchte sie nach ihm, ihrem Seelenverwandten. Und während ihrer Schichten in der Bibliothek knutschte sie mit Jungen, um bereit zu sein, wenn sie ihn fand.

»Es ist nicht richtig, so zu üben«, erklärte Julia ihrer Schwester, als sie abends Seite an Seite im Dunkel ihres Zimmers lagen. »Und die Art Liebe, nach der du suchst, ist sowieso eine Erfindung. Der Punkt an der Liebe in deinen Büchern, in Sturmhöhe, Jane Eyre und Anna Karenina, ist, dass sie dich vernichtet. Es sind alles Tragödien, Sylvie. Überlege doch mal, diese Romane enden alle in Verzweiflung und Tod.«

Sylvie seufzte. »Um die Tragödie geht es nicht«, sagte sie. »Wir lesen diese Bücher heute, weil die Liebe so enorm und so wahr ist, dass wir nicht wegsehen können. Es ist keine Vernichtung, sondern eine Art Erweiterung, denke ich. Wenn ich das Glück haben sollte, eine solche Liebe zu erleben …« Sie verstummte, unfähig, in Worte zu kleiden, wie bedeutsam das sein würde.

Julia schüttelte den Kopf angesichts der roten Lippen ihrer Schwester, denn ihr Traum würde sich gegen sie wenden. Sylvie verstieg sich zu sehr in ihren Ideen und ihrem Kopf. Sie würde eine Schlampe genannt werden und am Ende einen gut aussehenden Loser heiraten, weil er sie auf eine Weise ansah, die sie an Heathcliff erinnerte.

Emeline erzählte von ihrem Klassenlehrer, der nur mehr auf Bewährung unterrichtete, weil er Marihuana geraucht hatte. »Er ist so offen und ehrlich«, sagte sie. »Er hat uns erzählt, wie er erwischt wurde und alles, und ich habe Angst, dass er deswegen noch mehr Ärger kriegt. Er scheint die Erwachsenenregeln nicht zu verstehen, was man sagen darf und was man besser für sich behalten sollte. Ich wollte ihm die ganze Zeit zurufen, er soll still sein.«

»Du solltest ihm vor allem zurufen, kein Gras mehr zu rauchen«, sagte Cecelia.

»Ich denke, wir sollten essen?« Rose war aus ihrem Schlafzimmer gekommen und trug eines ihrer schöneren Hauskleider. »Wie schön, Sie kennenzulernen, William. Mögen Sie Rotwein?«

Er stand von dem niedrigen Sofa auf und entfaltete seinen Körper zu voller Größe. Er nickte. »Hallo, Ma’am.«

»Heilige Mutter Maria.« Rose legte den Kopf in den Nacken, um ihn richtig ansehen zu können. Sie war kaum einen Meter fünfundsechzig groß. »Du hast gar nicht erwähnt, dass er ein Riese ist, Julia.«

»Aber auch ein Wunder, oder?«, sagte Charlie. »Er hat die harte Schale unserer Julia geknackt, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Seht euch an, wie sie lächelt.«

»Daddy!«, sagte Julia.

»Auf welcher Position spielen Sie?«, fragte Charlie.

»Small Forward.«

»Ha! Wenn Sie der Kleine sind, möchte ich den Großen gar nicht erst kennenlernen.«

»Ich frage mich, was die evolutionäre Erklärung für diese Art Größe ist«, sagte Sylvie. »Brauchten wir Leute, die über Mauern gucken konnten, um zu sehen, ob der Feind im Anmarsch war?«

Alle im Raum, einschließlich William, lachten, und Julia fand, dass William in all dem Hin und Her etwas kläglich aussah. Sie ging zu ihm und flüsterte: »Sind wir zu viel für dich?«

Er drückte ihre Hand, was sie gleichzeitig als ein Ja und ein Nein verstand.

Das Essen war nicht gerade köstlich. Abgesehen davon, dass sie herrliches Gemüse zog, hasste es Rose zu kochen, und so wechselten sich Mutter und Töchter damit ab, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Das Gemüse aus dem Garten war sowieso nicht für sie selbst gedacht, die Zwillinge verkauften es am Wochenende auf einem Bauernmarkt in einem nahe gelegenen wohlhabenden Viertel. Heute war Emeline mit dem Kochen an der Reihe, was ein tiefgefrorenes TV-Dinner bedeutete. Der Gast suchte sich seines als Erster aus. William entschied sich für den Truthahn, der auf einem Tablett mit kleinen Vertiefungen für Kartoffelpüree, Erbsen und Cranberry-Soße kam. Anschließend trafen die einzelnen Familienmitglieder ihre Wahl, und das Essen begann. Emeline hatte auch Pillsbury-Hörnchen gemacht, aus der Tube und selbst gebacken. Sie riefen mehr Begeisterung hervor und waren innerhalb von Minuten verschwunden.

»Meine Mutter hat früher genau diese TV-Dinner gemacht«, sagte William. »Es ist schön, mal wieder eins zu bekommen. Danke.«

»Ich bin froh, dass Sie nicht entsetzt sind«, sagte Rose, »und ich würde gern wissen, ob sie katholisch aufgewachsen sind.«

»Ich war auf einer katholischen Schule. In Boston.«

»Werden Sie beruflich in die Fußstapfen Ihres Vaters treten?«, fragte Charlie.

Die Frage überraschte Julia, und sie konnte sehen, dass sie ihre Schwestern ebenfalls verblüffte. Charlie kam nie aufs Arbeiten zu sprechen oder fragte jemanden nach seinem Job. Seine Arbeit in der Papierfabrik hasste er, und der einzige Grund, warum er noch nicht gefeuert worden war – so Rose –, war der, dass der Fabrikbesitzer ein Freund aus Kinderzeiten war. Charlie erzählte seinen Töchtern regelmäßig, dass ein Job noch längst keinen Mann machte.

»Was macht dich zu einem, Daddy?«, hatte ihn Emeline vor ein paar Jahren daraufhin einmal gefragt, mit all ihrer Kleinmädchen-Süße. Alle stimmten darin überein, dass sie das sanftmütigste und ernsthafteste der vier Mädchen war. »Dein Lächeln«, hatte Charlie gesagt. »Der Nachthimmel. Der blühende Hartriegel vorm Haus von MrsCeccione.«

Julia hatte zugehört und gedacht: Was für ein Unsinn. Und wie wenig hilfreich für Mom, die jede Woche die Wäsche fremder Leute macht, um unsere Rechnungen zu bezahlen.

Vielleicht versuchte Charlie die Art Fragen zu stellen, wie sie seiner Meinung nach andere Väter den Freunden ihrer Töchter stellten. Gleich nachdem die Worte seinen Mund verlassen hatten, trank er sein Glas aus und griff nach der Weinflasche.

»Daddy sah verängstigt aus«, würde Sylvie später am Abend Julia gegenüber im Dunkeln bemerken. »Und hast du gehört, wie Mom das Wort entsetzt gebraucht hat? So redet sie nie. Die beiden haben sich für William ganz schön ins Zeug gelegt.«

»Nein, Sir«, sagte William. »Mein Vater ist in der Buchhaltung. Ich …« Er zögerte, und Julia dachte: Das ist schwer für ihn, weil er darauf keine Antwort hat. Ihm fehlen die Antworten. Ein angenehmer Schauder kroch ihr den Rücken herauf. Julia war auf Antworten spezialisiert. Kaum dass sie alt genug dafür gewesen war, hatte sie ihre Schwestern herumkommandiert, sie auf ihre Probleme aufmerksam gemacht und mit Lösungen versorgt. Manchmal fanden die das nervig, aber sie gaben auch zu, dass es ein Gewinn sein konnte, eine »Problemlösungsmeisterin« im Haus zu haben. Alle drei kamen von Zeit zu Zeit zu ihr und sagten verlegen: Julia, ich weiß da nicht weiter, ob es nun um einen gemeinen Jungen ging, einen strengen Lehrer oder ein verlorenes ausgeliehenes Halsband. Julia hörte begeistert zu, rieb sich die Hände und fand heraus, was zu tun war.

William sagte: »Wenn es mit dem Basketball nichts wird, werde ich vielleicht …«, er hielt inne und schien genauso verloren wie Charlie noch einen Moment zuvor, verloren in der Zeit, als bestünde seine einzige Hoffnung darin, dass der zweite Teil des Satzes auf magische Weise aus dem Nichts auftauchte.

Julia sagte: »Vielleicht wird er Professor.«

»Ooh«, sagte Emeline zustimmend, »zwei Straßen weiter, da wohnt ein sehr hübsch aussehender Professor, und die Ladys sind ihm immer auf den Fersen. Er trägt ausgezeichnete Jacketts.«

»Ein Professor für was?«, fragte Sylvie.

»Keine Ahnung«, sagte Emeline. »Das ist doch egal, oder?«

»Das ist natürlich nicht egal.«

»Ein Professor«, sagte Charlie, als hätte Julia Astronaut oder Präsident der Vereinigten Staaten gesagt. Rose redete ständig vom College, obwohl sie nicht über die Highschool hinausgekommen war, und Charlie hatte sein Studium nach Julias Geburt abgebrochen. »Das wäre was.«

William warf Julia einen Blick zu, zum Teil dankbar, zum Teil unbestimmt, und das Gespräch um sie herum ging weiter.

Später, als sie einen Spaziergang durchs Viertel machten, sagte William: »Was war das, dass ich Professor werden könnte?«

Julia spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. »Ich wollte helfen«, sagte sie, »und Kent hat mir erzählt, dass du ein Buch schreibst, über die Geschichte des Basketballs.«

William ließ ihre Hand los, ohne dass er es zu merken schien. »Hat er das? Es ist kein Buch, es sind eher Notizen. Ich kann nicht sagen, ob je ein Buch oder so was daraus wird.«

»Ich bin beeindruckt«, sagte sie. »Ich kenne sonst niemanden auf dem College, der in seiner freien Zeit ein Buch schreibt. Wie ehrgeizig. Klingt für mich nach einem zukünftigen Professor.«

Er zuckte mit den Schultern, aber sie konnte sehen, dass er die Möglichkeit in Betracht zog. William war groß und wie ein Schatten über ihr. Ein Mann, aber jung. Pilsen verstummte langsam unter dem dunkelblauen Abendhimmel. Sie konnte ein paar Straßen weiter rechts den Turm von St.Procopius sehen, wo ihre Familie sonntags in die Messe ging. Julia dachte daran, wie sich Sylvie im hellen Licht der Bibliothek an ein Regal mit Science-Fiction-Romanen gelehnt küssen ließ. Sie streckte die Hand aus und zog an Williams Mantel. Komm herunter zu mir.

Er kannte das Signal und senkte den Kopf. Seine Lippen trafen auf ihre, sanft und warm, und sie drückten sich mitten auf der Straße aneinander, mitten in ihrer Romanze, mitten in ihrem Viertel. Julia liebte es, William zu küssen. Sie hatte vor ihm schon einige andere Jungen geküsst, aber die waren zu Werke gegangen, als handelte es sich um das Startsignal für einen Sprint. Die vorgestellte Ziellinie war wohl Sex, obwohl keiner der Jungen erwartet hatte, so weit zu kommen. Sie versuchten ganz einfach, so viel Meter wie nur möglich zu machen, bis Julia das Rennen beendete. Ein Kuss auf die Wange verirrte sich auf die Lippen und eskalierte schnell zu einem Zungenkuss, und schon betatschte der Junge ihre Brust, als wollte er ein Gefühl für ihre Ausmaße bekommen. Julia hatte nie jemanden über diesen Punkt hinauskommen lassen, und das ganze Unternehmen war so aufreibend, dass sie Küsse immer nur als nass und leichtfertig erlebt hatte. Mit William war es anders. Seine Küsse waren langsam und kein Rennen, was es Julia erlaubte, sich zu entspannen. Und weil sie sich sicher fühlte, reagierten verschiedene Teile ihres Körpers auf ungewohnte Weise und drückten sich gegen ihn. Bei William wollte sie zum ersten Mal mehr. Sie wollte ihn.

Als sie sich schließlich wieder voneinander lösten, flüsterte sie in seine Brust: »Ich werde von hier weggehen.«

»Was? Von deinen Eltern?«

»Ja, aus diesem ganzen Viertel. Nach dem College. Wenn …«, jetzt war es an Julia zu zögern, »wenn mein wirkliches Leben beginnt. Hier lässt sich nichts Neues anfangen. Du hast meine Familie gesehen. Die Leute fahren sich hier fest.« Sie sah die Erde in Roses Garten vor sich, schwer, voller Steine und klebrig. Sie rieb über Williams Jacke, als wollte sie den Lehm von ihrer Hand abwischen. »Es gibt weit schönere Gegenden in Chicago. Es sind andere Welten als die hier. Was ich mich frage, ist, ob du zurück nach Boston willst?«

»Es gefällt mir hier«, sagte er. »Ich mag deine Familie.«

Julia wurde bewusst, dass sie den Atem angehalten hatte, während sie auf seine Antwort wartete. Sie hatte längst für sich beschlossen, dass William ihre Zukunft war, aber auch wenn sie es annahm, war sie nicht sicher, ob er es genauso empfand. »Ich mag sie auch, sagte sie. »Ich will nur nicht so werden.«

Als sich Julia später zurück ins Haus und das winzige Zimmer schlich, das sie sich mit Sylvie teilte, saßen da all ihre Schwestern im Nachthemd und warteten auf sie. Sie lächelten ihr triumphierend zu.

»Was?«, flüsterte sie und erwiderte ihr Lächeln unwillkürlich.

»Du bist verliebt!«, flüsterte Emeline, und die Mädchen zogen Julia aufs Bett, um sie zu feiern, die Erste, die diesen Schritt getan hatte, die Erste, die ihr Herz einem Jungen schenkte. Die Zwillinge und Sylvie ließen sich zusammen mit ihr zurück auf ihr schmales Bett sinken, wie sie es schon zahllose Male zuvor getan hatten. Allerdings wurde es schwieriger, weil sie gewachsen waren, aber sie wussten, wie sie es hinbekamen, dass es immer noch funktionierte.

Julia lachte mit der Hand vor dem Mund, um keinen Lärm zu machen und die Eltern nicht aufzuwecken. Es überraschte sie, so in die Arme ihrer Schwestern gebettet Tränen in den Augen zu spüren. »Es könnte sein«, sagte sie.

»Wir geben unsere Zustimmung«, sagte Sylvie. »Er sieht dich an, als wärst du das Großartigste überhaupt, womit er recht hat.«

»Ich mag die Farbe seiner Augen«, sagte Cecelia. »Es ist ein ungewöhnliches Blau. Ich werde sie malen.«

»Es ist nicht deine Art Liebe, Sylvie«, sagte Julia, weil sie das klarmachen wollte. »Es ist die vernünftige Art.«

»Natürlich«, sagte Sylvie und küsste sie auf die Wange. »Du bist ein vernünftiger Mensch, und wir freuen uns so für dich.«

Im dritten College-Jahr machte William ihr einen Antrag. Das entsprach dem Plan, Julias Plan. Direkt nach dem Abschluss wollten sie heiraten. Julia hatte ihren Schwerpunkt von den Geisteswissenschaften auf die Wirtschaft verlegt, nachdem sie an einem faszinierenden Seminar über Organisationspsychologie teilgenommen hatte. Sie studierte verschiedene Systeme und die Art, wie jedes Geschäft, jede Firma auf einer ganzen Reihe von komplizierten Teilen, Motivationen, Entwicklungen fußte. Und wenn etwas davon aus dem Tritt geriet, konnte es das Ende für das Ganze bedeuten. Ihr Professor war ein Unternehmensberater, der Firmen dabei half, ihren Workflow »effizienter« und »effektiver« zu gestalten. Im Sommer vor ihrem letzten Jahr begann Julia für ihn zu arbeiten, er hieß Cooper, schrieb Protokolle und fertigte auf Millimeterpapier Schaubilder für Geschäftsverfahren an. Ihre Familie lachte über ihre dunkelblauen Pumps und das Kostüm, aber sie liebte es, in die kühle Klimaanlagenluft des Büros einzutauchen, liebte es, dass sich alle so kleideten, um zu zeigen, dass sie sich und ihre Arbeit ernst nahmen, und sie mochte es sogar, auf dem Weg zur Damentoilette durch Wolken von Zigarettenrauch laufen zu müssen. Die Männer sahen aus, wie sie ihrer Meinung nach aussehen sollten, und in dem Jahr schenkte sie William ein schickes weißes Button-down-Hemd zum Geburtstag. Zu Weihnachten, so der Plan, würde sie dem einen Cordblazer hinzufügen. William hatte beschlossen, Julias Vorschlag, Geschichtsprofessor zu werden, in die Tat umzusetzen. Julia genoss die Eleganz ihrer Pläne: die Verlobung in diesem Sommer, der College-Abschluss und die Hochzeit im nächsten, und anschließend würde William seine Promotion beginnen. Julia liebte es, ihr Leben so vor sich ausgebreitet zu sehen und nicht irgendwo in einer fernen Zukunft. Ihre ganze Kindheit hatte sie darauf gewartet, erwachsen zu werden, dort hinzugelangen, wo sie jetzt war, und sämtliche Glocken des Erwachsenseins läuten zu können.

William verbrachte den letzten Sommer an der Northwestern in einem Trainingscamp, und Julia traf ihn oft am Ende des Tages im Sportzentrum, um gemeinsam mit ihm zu essen. Gelegentlich begegnete sie dabei Kent auf dem Hof, der das Training frühzeitig beendet hatte, um seinem Sommerjob in der Krankenstation des Colleges nachzugehen. Julia mochte ihn, fühlte sich in seiner Nähe aber immer ein wenig unbehaglich. Ihr Timing schien nicht zusammenpassen zu wollen, sodass sie oft zur gleichen Zeit etwas sagten. Wenn sie zu dritt waren und William etwas fragte, antworteten sie oft beide und fuhren sich in die Rede. Julia respektierte Kent – schließlich hatte er vor, noch ein Medizinstudium anzuschließen – und dachte, dass er einen guten Einfluss auf William hatte. Ein Teil ihrer Schwierigkeiten mit Kent rührte wohl von dem Wunsch, von ihm gemocht zu werden. Sie war nicht sicher, ob er es tat. Wenn er anwesend war, suchte sie nach unverfänglichen Gesprächsthemen.

»Guten Abend, General«, sagte Kent, als er sie an diesem Abend sah. »Wie ich höre, bringen Sie die Geschäftswelt auf Vordermann.«

»Nenn mich nicht so«, sagte sie, lächelte aber. Es war undenkbar, etwas, das Kent sagte, als Beleidigung aufzufassen. Sein Ton und sein freundliches Lächeln erlaubten es nicht. »Und das Basketballtraining?«

»Eine Freude.« Die Art, wie er es sagte, erinnerte sie daran, wie Cecelia auf eine Frage mit einem begeisterten Lila geantwortet hatte.

»Unser Junge war heute bestens gelaunt«, sagte Kent. »Es macht ihm Spaß in diesem Sommer. Tut gut, ihm zuzusehen.«

Für Julia schwang da eine leichte Rüge mit, wobei sie nicht wusste, was Kent ihr vorzuwerfen haben könnte. Dachte er, sie wolle nicht, dass William das Training Spaß mache?

Kent verabschiedete sich, und Julia setzte sich auf eine Bank. Sie schüttelte den Kopf und ärgerte sich, dass sie Williams Freund erlaubte, sie so durcheinanderzubringen. Sie zog eine Puderdose aus der Tasche und zog ihren Lippenstift nach, stand auf und sah ihren gut aussehenden Verlobten mit einer Gruppe großer, hoch aufgeschossener junger Männer aus der Sporthalle kommen. Kürzlich hatte sie auf der Straße eine Bekannte aus ihrem Bio-Seminar im ersten Jahr getroffen, und das Mädchen sagte: Ich habe gehört, du bist mit dem großen Jungen mit den schönen Augen verlobt. Er ist sehr süß. Julia hielt Williams Hand fest in ihrer, und sie gingen zum Essen in ein Café.

William vermochte sich kaum zu unterhalten, bis er sich nicht tausend Kalorien einverleibt hatte und die Farbe in sein Gesicht zurückkehrte. Julia dagegen war fürchterlich aufgekratzt und konnte nicht aufhören, ihren Tag vor ihm auszubreiten.

»Professor Cooper meint, ich bin ein Naturtalent, wenn’s ums Problemlösen geht«, sagte sie.

»Da hat er recht«, sagte William, zerteilte seine Ofenkartoffel und steckte sich ein Stück in den Mund.

»Bist du übrigens mit deinen Notizen weitergekommen?« Sie hatte gelernt, nicht von einem Buch zu sprechen. »Es könnte doch deine Abschlussarbeit werden.«

»Es ist ein schrecklicher Verhau«, sagte er. »Ich hatte zuletzt nicht viel Zeit dafür, und ich weiß nicht, wie ich das alles organisieren soll.«

»Ich würde es gern lesen.«

Er schüttelte den Kopf.

Sie wollte fragen: Hat Kent es gelesen?, William jedoch nicht Ja sagen hören. Sie war an dem Buch so interessiert, weil sie ein Gefühl dafür bekommen wollte, wie gut es werden würde. Ob es das Potenzial hatte, eine Karriere darauf aufzubauen.

»Dieses Jahr fange ich an«, sagte er. »Der Coach sagt, ich habe einen Sprung nach vorne getan.«

»Womit fängst du an?«

»Bei unseren Spielen. Ich gehöre zu den ersten fünf, und wenn die NBA-Scouts kommen, werden sie mich sehen.«

»Das ist ja toll«, sagte sie. »Und ich komme und applaudiere.«

Er lächelte. »Danke.«

»Hast du deinen Eltern schon von unserer Verlobung erzählt?«