15,99 €

Mehr erfahren.

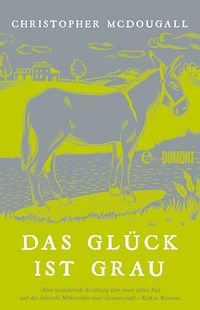

Das neue Buch von Bestsellerautor und Läufer-Guru Christopher McDougall

Wie sehen echte Helden aus? Für Bestsellerautor und Läufer-Guru Christopher McDougall war klar: nicht wie die muskelbepackten Rohlinge aus Comics und Hollywoodstreifen. Inspiriert von den Überlebenskünstlern der griechischen Mythologie, wie Odysseus und Herkules, macht sich McDougall auf die Suche nach den Geheimnissen von Kraft und Ausdauer. Seine Erkenntnisse: Ein Held ist, wer zuerst an andere denkt, statt an die Lorbeeren; wer seinen Körper durch unterschiedliche Bewegungen – Laufen, Schwimmen, Klettern – fit hält, statt mit Hanteln den Bizeps zu stählen; wer aus den simplen Gaben der Natur die besten Produkte gewinnt, statt Geld für Ernährungsmoden zu verschwenden.

McDougalls neue Reportage ist ein Handbuch für alle, die sich für Spaß an Bewegung und körperliche Gesundheit interessieren, denn, so sein Fazit: Der Stoff, aus dem die Helden sind, steckt in uns allen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 706

Ähnliche

Zum Buch

Wie sehen echte Helden aus? Für Bestsellerautor und Läufer-Guru Christopher McDougall steht fest: nicht wie die muskelbepackten Rohlinge aus Hollywood-Streifen. Inspiriert von den Allroundtalenten der griechischen Mythologie, wie Odysseus und Herkules, hat McDougall nach den Geheimnissen von Kraft und Ausdauer geforscht. Seine Erkenntnisse: Ein Held ist, wer zuerst an andere denkt, statt an die eigenen Lorbeeren; wer seinen Körper durch natürliche Bewegungen – laufen, schwimmen, klettern – fit hält, statt mit Hanteln den Bizeps zu stählen; wer aus den einfachen Gaben der Natur Energie schöpft, statt Geld für Ernährungsmoden zu verschwenden.

Ein Handbuch für alle, die sich für Spaß an Bewegung und körperliche Gesundheit interessieren, denn, so McDougalls Fazit: Der Stoff, aus dem die Helden sind, steckt in uns allen.

Zum Autor

Christopher McDougall, geboren 1962, studierte in Harvard, seine journalistische Laufbahn begann er als Auslandskorrespondent der Associated Press, für die er aus Ruanda und Angola berichtete. Er war als Redakteur für Men’s Health tätig und schrieb u.a. für Esquire, The New York Times Magazine und Outside. Drei Mal war er für den National Magazine Award nominiert, sein erstes Buch Born to Run (Blessing 2010) wurde ein Welterfolg. McDougall wohnt in Pennsylvania.

Christopher McDougall

HANDBUCH DES

HELDEN

Auf der Suche nach den Geheimnissen

von Kraft und Ausdauer

Aus dem amerikanischen Englisch

von Werner Roller

Blessing Verlag

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Originaltitel: Natural Born Heroes

Originalverlag: Alfred A. Knopf, New York

1. Auflage

Copyright © der Originalausgabe 2015 by Christopher McDougall

This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf,

a division of Random House Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015

by Karl Blessing Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie

Umschlagmotiv: plainpicture/Canvass

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-16584-0

www.blessing-verlag.de

Für meine Eltern, John und Jean McDougall.

»Alles, was ich getan habe

und was Sie vielleicht für lohnend halten,

hat das Genie meines Vaters möglich gemacht«,

wie Howard Hughes einst sagte.

Das Althergebrachte kann fürchterlich zuschlagen.

Kommentar des Journalisten Heywood Broun,

als er im Jahr 1922 miterlebte, wie ein alter Boxer einen

jungen Herausforderer böse zurichtete

1

Sie müssen sich in die Lage des Generals versetzen.

General Bruno Oswald Bräuer, der deutsche Befehlshaber auf der Mittelmeerinsel Kreta. Hitler ist besorgt, dass direkt vor Ihrer Nase etwas Schreckliches geschehen könnte, etwas, das der deutschen Offensivkraft schweren Schaden zufügen könnte, aber Sie haben alles unter Kontrolle. Die Insel ist klein, und Ihre Streitmacht ist gewaltig. Ihnen stehen über 40 000 kampferprobte Soldaten zur Verfügung, Suchflugzeuge, die die Berglandschaft im Blick haben, Patrouillenboote, die die Strände überwachen, und die Gestapo ist zu Ihren Diensten. Ihnen macht niemand etwas vor.

Und dann müssen Sie am Morgen des 27. April 1944 zur Kenntnis nehmen, dass einer der ranghöchsten Offiziere verschwunden ist. General Heinrich Kreipe ist weg. Und das ohne jegliche Hinweise auf Gewaltanwendung: Keine Schüsse gefallen, kein Blut vergossen, keine Spuren einer Auseinandersetzung auszumachen. Noch merkwürdiger ist, dass der General in der unmittelbaren Umgebung von Heraklion verschwand, in einem der am schärfsten bewachten Teile der Insel. Was immer hier passierte, es geschah unter den Augen der Männer des Generals. Und Kreipe selbst war alles andere als ein Spielzeugsoldat. Er war ein harter Bursche, ein mit dem Ritterkreuz ausgezeichneter Veteran des Ersten Weltkriegs, der sich in der militärischen Hierarchie nach oben gearbeitet hatte und erst kurz zuvor von der Ostfront hierher versetzt worden war. Er hatte seine eigenen Leibwächter und einen bewaffneten Fahrer, seine Dienstvilla wurde von scharfen Wachhunden, Stacheldrahtverhauen und mit Maschinengewehren bewaffneten Posten beschützt.

Und wo war er jetzt?

Bräuer wusste nur so viel: General Kreipe verließ sein Divisionshauptquartier kurz nach 21 Uhr abends und fuhr nach Heraklion hinein, mitten durch die Stadt. An diesem Samstagabend waren mehr Fußgänger unterwegs als an den anderen Wochentagen. Soldaten aus Stützpunkten außerhalb des Stadtgebiets waren zu einer Filmvorführung herangekarrt worden, und auf den Straßen der Innenstadt wimmelte es von Soldaten, die ihren Ausgang genossen. Der Film war kurz zuvor zu Ende gegangen. Bräuer wusste das, weil Hunderte von Soldaten die schwarze Limousine mit den Generalsstandern auf den Kotflügeln gesehen hatten, die sich durch die überfüllten Straßen mühte. General Kreipes Fahrer musste sich den Weg freihupen, einmal kurbelte er sogar das Seitenfenster herunter und brüllte: »GENERALSWAGEN!« Kreipe saß auf dem Beifahrersitz und erwiderte mit einem Kopfnicken die Ehrenbezeigungen. An sämtlichen Ausfallstraßen waren in allen Richtungen und im Kilometerabstand Kontrollposten eingerichtet. Das Auto des Generals kam am Gestapo-Hauptquartier vorbei und passierte den letzten Kontrollposten, den engen Durchschlupf beim CaneaTor. »Gute Nacht«, rief der Fahrer des Generals den Wachen zu. Die Limousine schlüpfte unter dem Schlagbaum hindurch und verließ die Stadt.

In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages wurde der Wagen des Generals etwa 30 Kilometer westlich von Heraklion am Straßenrand entdeckt, an einem Ort, von dem ein Fußweg zu einem Strandstück führte. Der General und sein Fahrer waren ebenso verschwunden wie die Stander von den vorderen Kotflügeln. Rings um das Auto war eine eigenartige Sammlung von Hinterlassenschaften verstreut: ein Roman von Agatha Christie, Cadbury-Vollmilchschokolade-Verpackungen, einige Player’s-Zigarettenkippen englischer Herkunft und ein grünes Barett, wie es britische Kommandosoldaten trugen. Auf dem Armaturenbrett lag ein Brief. Er war »An die deutschen Behörden auf Kreta« adressiert und enthielt die Mitteilung, dass General Kreipe von einer britischen Kommandoeinheit gefangen genommen worden und von der Insel weggebracht worden sei. Der Brief war mit rotem Wachs und Siegelringen feierlich verschlossen worden und enthielt noch ein launiges Postskriptum:

Wir bedauern sehr, dass wir diesen wunderschönen Wagen zurücklassen müssen.

Irgendetwas stimmte da nicht. Der General musste entführt worden sein, nachdem er die Stadt verlassen hatte, aber sein Fahrzeug wurde nur 20 Autominuten weit weg entdeckt. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums hatten diese rätselhaften Männer also einen Angriff aus dem Hinterhalt ausgeführt, zwei Soldaten entwaffnet und überwältigt, eine Schachtel Zigaretten geraucht, gemeinsam einen kleinen Imbiss verzehrt, Siegelwachs geschmolzen, und was sonst noch – in einem Krimi geschmökert? War das eine Entführung oder ein Picknickausflug? Und dieser Küstenstreifen wurde auch noch mit starken Suchscheinwerfern überwacht, Aufklärungsflugzeuge waren in der Luft. Warum sollte eine erfahrene Kommandoeinheit den exponiertesten Teil der Insel als Ort für eine Entführung wählen? Das Schiff für ihre Flucht müsste von diesem Strandstück aus einen weiten Weg durch von den Deutschen kontrollierte Gewässer zurücklegen, was seine Passagiere spätestens bei Sonnenaufgang zu einer leichten Beute machen würde.

Wer auch immer dieses Unternehmen ausgeführt hatte: Diese Leute gaben sich große Mühe, sehr britisch zu wirken, sehr gelassen und beherrscht. Aber Bräuer nahm ihnen das nicht ab. Er befand sich mitten in seinem zweiten Weltkrieg, und seines Wissens war bis dahin noch niemals ein General entführt worden. Für einen Vorgang dieser Art gab es keinen Präzedenzfall, keine erprobte Taktik – die mussten die Täter auf ihrem Weg jetzt selbst entwickeln. Und das bedeutete, dass ihnen früher oder später ein entscheidender Fehler unterlaufen musste, der sie in seine Hände fallen ließ. Einen großen Fehler hatten sie bereits begangen: Sie hatten ihren Gegner ganz erheblich unterschätzt. Bräuer hatte ihre Täuschungsmanöver nämlich durchschaut und zwei Dinge erkannt:

Seine Gegner waren immer noch auf der Insel, und sie liefen um ihr Leben.

2

Wer den Mut hat zu verzweifeltem Wagnis, stirbt.

Wer den Mut hat, nichts aus Verzweiflung zu wagen, lebt.

Laotse, Tao Te King, Kap. 73

An einem Frühlingsmorgen des Jahres 2012 stand ich genau an der Stelle, an der man den Wagen von General Kreipe gefunden hatte, und stellte mir die Frage, die sich bereits der General Bräuer gestellt hatte: Wohin könnten sie von hier aus wohl gehen?

Hinter mir liegt die Ägäis. Vor mir ist nur ein Gewirr von brusthohen Dornensträuchern, das zu einer Felsklippe führt. In weiter Ferne ist der zerklüftete, verschneite Gebirgsstock des Ida zu sehen, einer der höchsten Berge ganz Griechenlands, der die Insel wie ein riesiger Grenzzaun in zwei Teile trennt. Der einzige mögliche Fluchtweg beginnt an der Südküste, aber dorthin gelangt man nur über diesen mehr als 2400 Meter hohen Berg. Der Marsch allein wäre bereits ein großes Problem, aber wie schafft man das mit einem widerspenstigen Gefangenen im Schlepptau und im Wettlauf mit einer gewaltigen Schar von Verfolgern, die einem auf den Fersen ist? Unmöglich.

»Ah!« Aus den Dornensträuchern dringt ein Ruf, und dann fährt eine Hand in die Höhe, als wollte sie ein Taxi heranwinken. »Hier rüber.«

Chris White bleibt stehen, wo er steht, mit erhobenem Arm, damit ich ihn finde, und hält den Blick auf den Punkt gerichtet, an dem er etwas entdeckt zu haben scheint. Ich nehme meinen Rucksack wieder auf und arbeite mich in seine Richtung vor, die Dornen zerren an meinen Kleidern. Niemand weiß mehr über das, was General Kreipe widerfahren ist, als Chris White, und das ist merkwürdig, weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt, dass Chris White auch nur irgendetwas über General Kreipe wissen sollte. Chris ist weder Wissenschaftler noch Militärhistoriker. Er spricht weder Griechisch noch Deutsch, und als lebenslanger Pazifist hat er keine rechte Freude an Kriegsgeschichte. Im Alltag geht Chris seinem Brotberuf nach, er ist Sozialarbeiter und kümmert sich um alte und geistig behinderte Menschen in der ruhigen englischen Universitätsstadt Oxford. Doch abends und an Wochenenden vergräbt er sich in einem kleinen Holzverschlag hinter seinem Country-Cottage in einem Stapel von topografischen Karten und antiquarischen Büchern. Chris, der in der großen Tradition passionierter britischer Amateurforscher steht, hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, Stück für Stück die Puzzleteile des Rätsel zusammenzusetzen, vor dem General Bräuer am Morgen des 27. April 1944 stand: Wie kann man auf einer Insel, auf der es von deutschen Soldaten nur so wimmelt, einen deutschen General einfach verschwinden lassen?

Es war eine zauberhafte Idee. Das gefiel Chris White an dieser Geschichte so sehr. Der Plan war so perfekt, so provokativ un-nazistisch: Der Plan sah vor, Hitler nicht mit Gewalt und Brutalität, sondern mit Einfallsreichtum und Raffinesse vorzuführen. Es würde keine Schießerei und kein Blutvergießen geben, keine Zivilisten würden in diese Sache hineingezogen werden. Würde man den General töten, wäre er nur ein weiteres Opfer des Krieges, aber ihn nicht zu töten würde der ganzen Geschichte einen anderen Dreh geben und auf die Männer, die ganz Europa terrorisierten, Furcht einflößend wirken. Das rätselhafte Geschehen würde die Nazis verrückt machen und bei den Soldaten Zweifel säen: Wenn diese Phantome den am besten geschützten Mann auf einer befestigten Insel gefangen nehmen konnten, wer war dann noch sicher?

Aber den Mann zu fangen war nur der Anfang. Bräuer würde bei der Verfolgungsjagd alle verfügbaren Mittel einsetzen, und seine Mittel waren beträchtlich. Soldaten würden die Wälder durchkämmen, Spürhunde nach Fährten suchen, Aufklärungsflugzeuge würden über den Bergen kreisen und Fotos von Ziegenpfaden schießen, die Kundschafter am Boden später dann für die Verfolgung zu Fuß verwenden konnten. Die Gestapo würde Bestechungsgelder und Belohnungen aussetzen und ihr einheimisches Verräternetzwerk aktivieren. Bräuer stand für jeweils etwa acht Zivilisten ein Soldat zur Verfügung – das zahlenmäßige Verhältnis war günstiger als in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und so hatte sich die Lage in Kreta entwickelt: Die Insel war ein vom Meer umgebenes Gefängnis. Kreta war von Anfang an keine gewöhnliche Insel gewesen, jedenfalls nicht aus Hitlers Sicht. Für den Führer spielte Kreta eine wichtige Rolle für die Beherrschung des östlichen Mittelmeers, und er wollte, dass die Insel so sicher blieb wie der Tresorraum einer Bank.

Um das zu gewährleisten, legte Hitler das Schicksal der Insel und seiner Bewohner in die Hände erfahrener Kommandanten: General Müller zum Beispiel, bis März 1944 Kommandeur der 22. Infanterie-Division in Griechenland und ab Juli desselben Jahres Kommandant der Festung Kreta, war ein Mann mit 17 Jahren Diensterfahrung und Ritterkreuzträger, seine Rücksichtslosigkeit brachte ihm schon bald den Spitznamen »Schlächter von Kreta« ein. Müllers wichtigster Handlanger war ein Feldwebel der Feldgendarmerie namens Fritz Schubert, ein im Nahen Osten geborener deutscher Staatsbürger, der unter dem Beinamen der »Türke« bekannt geworden war. Der »Türke« hatte einen walnussbraunen Teint, sprach fließend Griechisch und Englisch und konnte sich deshalb als Hirte ausgeben und Informationen beschaffen, indem er sich in Cafés und auf Dorfplätzen herumtrieb. Sein bevorzugter Trick war, sich mit einer britischen Uniform zu verkleiden und anschließend einen zum Tod verurteilten Kreter aus dem Gefängnis zu holen, um ihm die Freiheit anzubieten, wenn er ihn selbst in seinem Dorf als britischen Kommandosoldaten einführte, der nach Kreta gekommen sei, um die Widerstandsbewegung zu unterstützen. »Sie waren sehr geschickt und gut darauf eingestellt, arglose Menschen zu täuschen«, sollte sich ein überlebender Kreter später erinnern.

Aber vielleicht waren diesmal die Deutschen selbst die Getäuschten. Vielleicht übertrieben es die Entführer ganz gezielt mit dem rings um den Wagen des Generals verteilten Abfall, weil sie offenlassen wollten, ob sich General Kreipe noch auf der Insel befand. Dann würde er seine Soldaten das ganze Gebirge absuchen lassen, um dann, sobald er sich wieder umwandte, feststellen zu müssen, dass alliierte Soldaten an Land stürmten.

Kreta, diese entlegene kleine Insel, war für Hitler ein ständiger Grund zur Sorge. »Die Angst vor einer Invasion Griechenlands und Kretas entwickelte sich im Januar 1943«, erklärte der britische Militärhistoriker Anthony Beevor, dessen Vater im Krieg für den militärischen Geheimdienst arbeitete. »Die tiefste Furcht der Deutschen war die vor einem Aufstand in Kreta in ihrem Rücken.« Hitlers Wehrmacht war bereits gefährlich weit aufgeteilt, sie hielt mehr als ein Dutzend Länder besetzt und war zugleich in der Sowjetunion und in Nordafrika in heftige Kämpfe verwickelt. Ein von Kreta ausgehender Stich in den Rücken konnte sich zur Katastrophe entwickeln. So oder so, Bräuer musste diese Sache schnell wieder in Ordnung bringen. Auf seine Feinde wie auch auf seine eigenen Männer würde er umso schwächer und verletzbarer wirken, je länger der General vermisst wurde.

Bereits zur Mittagszeit jenes ersten Tages nach der Entführung hatte er einen Plan parat, mit dem er die Ratten fangen wollte. Bald darauf starteten seine Flugzeuge und warfen über der Hafenstadt Heraklion, die Jahrzehnte nach dem Krieg zur Hauptstadt der Insel werden sollte, ein Flugblatt ab, das die folgende Drohung enthielt:

Falls der General nicht binnen drei Tagen auf freien Fuß kommt, werden alle Rebellendörfer im Bezirk Heraklion dem Erdboden gleichgemacht, und die Zivilbevölkerung hat mit schwersten Vergeltungsmaßnahmen zu rechnen.

Chris White teilte die Dornbüsche und zeigte auf die Stelle, auf die es ankam. Ein schmaler Durchschlupf führte zu einem niedrigen Tunnel durch das Gebüsch. Das war kein allzu großer Durchschlupf, aber einen besseren hatten wir heute Morgen noch nicht gesehen.

»Sie haben diese Richtung eingeschlagen«, sagte Chris. »Gehen wir.«

3

Chris ging voraus. Dornbüsche ragten über den Weg wie Netze, und der Untergrund bestand aus losen kleinen Steinchen. Der Durchschlupf wand und drehte sich auf unmögliche Art und Weise – führte uns manchmal im Kreis herum, verschwand in überwucherten Wasserrinnen –, aber Chris war nicht aufzuhalten. Wann immer dieser Weg endgültig aufzuhören schien, verschwand er in dem Durcheinander, bis seine Hand schließlich wieder in die Höhe fuhr:

»AH!«

Nein, sagte mein Bauchgefühl mir immer wieder. Das stimmt doch alles nicht. Warum sollte sich irgendjemand hier einen Weg bahnen, der direkt auf einen Felsblock zuführt? Oder in eine Wasserrinne hinein und wieder heraus, anstatt an ihr entlangzugehen? Ich musste mir klarmachen, dass wir der Ziegenlogik folgten. Auf Kreta bahnen einzelne Ziegen den Weg, und die Herde passt sich dem Gefühl dieses einen Tieres für die Landschaft an und folgt ihm. Sobald ich meine Zweifel an der Ziegenlogik fahren ließ, fiel mir auf, wie glatt die Steine waren, und ich erinnerte mich noch an etwas anderes: Wasser fließt immer nur in eine Richtung. Es spielte keine Rolle, wie seltsam diese Erosionsrinnen uns durch die Landschaft führten, wir mussten dabei an Höhe gewinnen. Unweigerlich arbeiteten wir uns auf dem felsigen Untergrund bergauf voran.

»Ist das nicht atemberaubend?«, sagte Chris. »Vielleicht ist seit den Tagen der deutschen Besatzungszeit hier niemand mehr gegangen. Man fühlt sich wie bei der Besichtigung einer antiken Grabstätte.«

Wenig später stapften Chris und ich mit einer steten Geschwindigkeit voran. Na ja, Chris stapfte, und ich folgte ihm. Er bahnte den Weg und ging voraus, während ich mich darauf beschränkte, dieses Tempo einfach zu halten. Ich bin zehn Jahre jünger als Chris und hielt mich für sehr viel fitter, deshalb war es sehr ernüchternd, mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass dieser 60-jährige Innendienstsozialarbeiter, der keinen Sport treibt und so aussieht, als würde er sich im Lehnstuhl bei der Lektüre der Sonntagszeitung am wohlsten fühlen, mich mit seiner Ausdauer und Bergwandererbeweglichkeit beschämen konnte.

»Man muss einfach ganz natürlich sein«, bemerkte Chris mit einem Schulterzucken.

War das so? Um das herauszufinden, war ich nach Kreta gekommen.

Die Völker der Antike bezeichneten Kreta als den »Splitter«, und wenn man mit dem Flugzeug anreist und die Maschine zur Landung ansetzt, ohne dass man erkennen könnte, worauf gelandet werden soll, weiß man, woher diese Bezeichnung kommt. Man macht sich darauf gefasst, dass man ins Meer plumpsen wird, dann geht der Pilot in Schräglage, und die Insel kommt in Sicht, mit Schaum an den Rändern, als wäre sie eben erst aus der Meerestiefe aufgetaucht. Hinter der Landebahn ragt am Seehafen eine düstere Festung aus Stein empor, ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Überbleibsel der venezianischen Zeit, das nur den Eindruck verstärkt, dass man hier ein Zeitportal durchquert und in eine Welt vorstößt, die aus der Vergangenheit zurückgeholt wurde.

Kreta hat noch einen Kosenamen – die »Insel der Helden« –, auf den ich rein zufällig gestoßen war. Ich recherchierte zu Pheidippides, dem griechischen Meldeläufer aus der Antike, der das Vorbild für den modernen Marathonlauf abgab, als mir ein seltsamer Hinweis auf einen modernen Pheidippides namens George Psychoundakis auffiel, besser bekannt als der »Clown«. Der »Clown« war eine bewundernswerte Gestalt. Als Hitlers Soldaten in Kreta einfielen, verwandelte er sich über Nacht vom Schafzüchter zum Meldeläufer, der im Dienst der Widerstandsbewegung die Berglandschaft durchquerte. Irgendwie gelang es George, Aufgaben zu meistern, die einen Olympioniken ins Wanken bringen würden: Er überwand schneebedeckte Felsen und trug dabei einen fast 30 Kilo schweren Rucksack, legte über Nacht mehr als 80 Kilometer zurück, ernährte sich dabei von einer Hungerration, die aus gekochtem Heu bestand, und überlistete ein Hinrichtungskommando der Gestapo, das ihn bereits gestellt hatte. George hatte keinerlei militärische Ausbildung vorzuweisen. Er hatte ein geruhsames, friedfertiges Hirtenleben geführt, bis zu dem Tag, an dem am Himmel über seinem Zuhause deutsche Fallschirme auftauchten.

Bis dahin hatte ich gedacht, die Geheimnisse, die Helden der Antike wie Pheidippides umgaben, seien entweder zur Hälfte Mythen oder im Dunkel der Geschichte verloren gegangen, aber nun hatte ich es mit einem normalen Menschen zu tun, der 2500 Jahre danach vergleichbare Taten vollbrachte. Und er war nicht allein. George selbst erzählte die Geschichte von einem Hirtenkollegen, der ganz auf sich allein gestellt die Frauen und Kinder eines Dorfes vor einem Massaker von der Hand der Deutschen bewahrte. Die waren gekommen, um den Ort nach Waffen zu durchsuchen, und misstrauisch geworden, als sie bemerkten, dass die Männer alle fehlten und die Frauen nicht redeten. Der deutsche Kommandeur hatte die Frauen in einer Reihe zur Exekution antreten lassen. In dem Augenblick, da er den Feuerbefehl geben wollte, explodierte sein Kopf. Ein Schäfer namens Costi Paterakis war den verbliebenen Dorfbewohnern durch die Wälder zu Hilfe geeilt und gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um aus einer Entfernung von 400 Metern den entscheidenden Schuss abzufeuern. Die überlebenden Deutschen verteilten sich, um Deckung zu suchen – und liefen dabei genau ins Fadenkreuz der Widerstandskämpfer, die unmittelbar nach Costi eintrafen.

»Für mich ist das heute noch einer der spektakulärsten Augenblicke des gesamten Krieges«, sagte ein britischer Agent mit Kontakten zur Widerstandsbewegung, dem die tapferen Frauen durch ihr Schweigen das Leben gerettet hatten. Die Geschichte ist so bewegend, dass man darüber leicht vergisst, welcher Eigenschaften es für ein solches Geschehen tatsächlich bedarf. Costi musste sich ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben erheblicher Gefahr aussetzen. Er musste einige Kilometer in unwegsamem Gelände in höchster Geschwindigkeit zurücklegen, ohne dabei ins Stolpern zu geraten. Er musste Zorn, Panik und Erschöpfung rasch überwinden und dabei seinen Puls senken, um einen sicheren Schuss ansetzen zu können. Das war nicht nur eine mutige Tat – es war ein Triumph intuitiven Heldentums und körperlicher Selbstüberwindung.

Je gründlicher ich mich mit Kreta in der Zeit des Widerstandes gegen die Besatzung beschäftigte, desto mehr Geschichten dieser Art begegneten mir. Kämpfte tatsächlich ein amerikanischer Highschoolschüler Seite an Seite mit den Rebellen hinter den deutschen Linien? Wer war der halb verhungerte Häftling, der aus einem Kriegsgefangenenlager floh und sich zu einem Meister der Vergeltung entwickelte, den man unter dem Kampfnamen der »Löwe« kannte? Und vor allem: Was ist damals wirklich geschehen, als ein bunt zusammengewürfelter Haufen versuchte, einen deutschen General und Divisionskommandeur von der Insel zu entführen? Selbst die Deutschen begriffen, dass sie sich mit der Landung auf Kreta auf eine ganz andere Art des Kampfes eingelassen hatten. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, gab an dem Tag, an dem er wegen seiner Kriegsverbrechen zum Tod verurteilt wurde, nicht den Nürnberger Richtern die Schuld an seinem Schicksal. Er kritisierte nicht seine Soldaten, weil sie den Kampf verloren hatten, und auch nicht Hitler, weil er ihn im Stich gelassen hatte. Er gab dem Widerstand auf der Insel der Helden die Schuld.

Und nirgendwo in Griechenland war der Widerstand einfallsreicher, unmittelbarer und ausdauernder als auf Kreta. Aus welchen Quellen schöpften diese Menschen ihre Kraft?

Es gab eine Zeit, in der diese Frage keine Rätsel aufgeworfen hätte. Die Kunst des Heldentums wurde während eines großen Teils der menschlichen Geschichte nicht dem Zufall überlassen. Sie war ein viele Lebensbereiche betreffendes Unterfangen, das mit optimaler Ernährung, herausragender Körperbeherrschung und geistiger Konditionierung zu tun hatte. Die Fähigkeiten des Helden wurden erlernt, geübt und perfektioniert und anschließend von den Eltern an die Kinder und vom Lehrer an den Schüler weitergegeben. In der Kunst des Helden ging es nicht um Tapferkeit; es ging darum, so kompetent zu sein, dass Tapferkeit gar nicht erst zum Thema wurde. Man sollte nicht unbedingt für eine gute Sache sterben; das Ziel bestand eher darin, möglichst lang am Leben zu bleiben. Achilles und Odysseus und all die anderen Helden der antiken Mythologie hassten es, an den Tod zu denken, und hingen an jeder Sekunde Leben. Die große Chance des Helden auf Unsterblichkeit bestand darin, dass man sich seiner Meisterschaft erinnerte, und Meister sterben nicht dumm. Alles hing von der Fähigkeit ab, enorme Ressourcen an Kraft, Ausdauer und (geistiger) Beweglichkeit freizusetzen, deren Vorhandensein vielen Menschen gar nicht bewusst ist.

Helden lernten, wie sie ihr eigenes Körperfett als Energiequelle nutzen konnten, anstatt nur auf Kohlenhydrate zu setzen, wie wir das heutzutage fast alle tun. Etwa ein Fünftel unseres Körpergewichts besteht aus eingelagertem Fett; das ist eine erstklassige Energiequelle, jederzeit abrufbar und reichhaltig genug, um einen Menschen ohne einen Bissen Nahrung einen Berg hinauf- und auch wieder hinuntersteigen zu lassen – wenn man weiß, wie diese Quelle angezapft werden kann. Fett als Energiequelle ist ein fast in Vergessenheit geratenes Geheimnis von Ausdauerathleten, aber wenn es wiederbelebt wird, führt es zu erstaunlichen Resultaten. Mark Allen, der erfolgreichste Triathlet der Sportgeschichte, schaffte den Durchbruch, als er eine Methode entdeckte, bei der die Verbrennung von Körperfett die Kohlenhydrate ersetzte. Das revolutionierte seine Herangehensweise an diese Sportart und führte zu sechs Ironman-Titeln, einem Platz unter den ersten drei bei nahezu jedem Rennen seiner Laufbahn und der Anerkennung als »fittester Mann der Welt« im Jahr 1997.

Helden legten sich auch keine großen Muskelpakete zu. Sie verließen sich lieber auf die magere, effiziente Kraft ihrer Faszien, des starken Bindegewebes, das den Körper wie ein Gummiband zusammenhält. Bruce Lee war ein unauffälliger Kampfsportler, bis er sich für Wing Chun begeisterte, die einzige von einer Frau entwickelte Kampfkunst. Wing Chun setzt nicht auf Muskelkraft, sondern auf Schnappbewegungen der Faszien. Lee wusste die Kraft seiner Faszien so geschickt einzusetzen, dass er den Ein-Zoll-Schlag perfektionierte, einen Hieb mit einer sich kaum bewegenden Faust, mit dem er einen doppelt so schweren Mann quer durch den Raum befördern konnte. Die Kraft der Faszien ist eine egalitäre und nahezu unerschöpfliche Ressource. Sie ist der Grund dafür, dass Massai-Krieger bei ihren Sprungzeremonien bis zur Kopfhöhe eines erwachsenen Mannes springen können, und sie macht den Kernbestand sowohl des griechischen Pankrations (»Allkampf«) als auch des brasilianischen Jiu-Jitsu aus, zwei der tödlichsten Selbstverteidigungsstile, die jemals entwickelt wurden.

Helden mussten Meister des Unvorhersagbaren sein. Sie trainierten ihre Amygdalae, indem sie »natürliche Bewegungen« praktizierten, die einzige Bewegungsart, mit der wir einst vertraut waren. Menschen mussten mit fließenden Bewegungen durch die Landschaft gleiten, wenn sie überleben wollten, sie mussten ihren Körper über und um jedes Hindernis herumwinden können, das ihnen im Weg war, sie mussten ohne Angst springen und präzise landen können. Ein französischer Marineoffizier namens Georges Hébert (1875–1957) widmete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem Studium natürlicher Bewegungen. Er beobachtete Kinder beim Spielen – beim Laufen, Klettern und spielerischen Rangeleien – und erkannte die Bedeutung von Spontaneität und Improvisation. Héberts Zöglinge, die nach der natürlichen Methode unterwiesen worden waren, erreichten bei späteren Tests in den Bereichen Kraft, Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Ausdauer Ergebnisse, die denen von Weltklassezehnkämpfern entsprachen.

Aus diesem Grund warteten die Griechen nicht einfach darauf, dass neue Helden auftauchten. Sie schufen sie sich selbst. Sie vervollkommneten eine Heldendiät, die den Hunger zügelt, die Kraft aufbaut und Körperfett in Bewegungsenergie umwandelt. Sie entwickelten Techniken, mit denen sich Angst und Adrenalinschübe kontrollieren lassen, und sie lernten, wie sich die bemerkenswerte verborgene Kraft des elastischen Gewebes, das sehr viel kräftiger und effektiver ist als die Muskeln, mobilisieren lässt. Vor mehr als 2000 Jahren beschäftigten sie sich ernsthaft mit der Frage, wie sich der Held, der in uns allen steckt, aktivieren lässt. Und dann verschwanden sie.

Oder auch nicht. Als ein Mittelschullehrer namens Rick Riordan in San Antonio, Texas, über die unruhigen Kinder in seiner Klasse nachdachte, hatte er einen schrägen Einfall. Vielleicht waren die wilden Gesellen gar nicht hyperaktiv; vielleicht waren sie einfach nur Helden am falschen Ort. In früheren Zeiten wäre nämlich genau das Benehmen, das man inzwischen mit Ritalin und disziplinarischen Strafregistern sanktioniert, ein Merkmal von Größe gewesen, das frühe Aufblühen eines wahren Champions. Riordan spielte den Gedanken durch und malte sich verschiedene mögliche Alternativen aus. Wie wäre es, wenn man starken, durchsetzungsfähigen Kindern eine andere Richtung weisen würde, anstatt sie zu entmutigen? Wie wäre es, wenn es einen eigenen Ort für sie gäbe, ein Outdoor-Trainingslager, das wie ein Spielplatz anmutete, wo sie all diesen natürlichen Instinkten ihren Lauf lassen und rennen, ringen, klettern, schwimmen, sich erproben und Entdeckungen machen konnten? Man könnte es »Camp Half-Blood« nennen, »Trainingslager für Halbgötter«, beschloss Riordan, weil das ihrem wirklichen Wesen entspricht – halb Tier und halb höheres Wesen, wobei unklar bleibt, wie das Gleichgewicht zu halten ist. Riordan begann zu schreiben und ersann ein Problemkind aus einer kaputten Familie namens Percy Jackson, das in ein Lager im Wald kommt und sich vollkommen wandelt, als der Olympionike, der in ihm steckt, offenbart, geformt und angeleitet wird.

Riordans Fantasievorstellung von einer Heldenschule gibt es wirklich – stückweise, in kleinen Teilen, über den ganzen Globus verstreut. Diese Fertigkeiten sind in kleine Stückchen zerlegt worden, aber wenn man nur lange genug sucht, findet man sie alle. In einem öffentlichen Park in Brooklyn flitzt eine ehemalige Ballerina ins Gebüsch und kommt mit einer Einkaufstasche voller hochwertiger Lebensmittel zurück, auf die einst schon die alten Griechen setzten. In Brasilien verhilft ein ehemaliger Strandverkäufer der vergessenen Kunst der natürlichen Bewegung zu neuem Leben. Und in einem abgelegenen, staubigen Nest namens Oracle in Arizona verschwand ein stilles Genie in der Wüste, nachdem dieser Mann zuvor ein paar großartige Athleten – seltsamerweise auch Johnny Cash und die Red Hot Chili Peppers – das uralte Geheimnis gelehrt hatte, wie man Körperfett in Energie umwandelt.

Aber das beste unter all diesen Lernlaboren war eine Höhle auf einem Berg hinter den feindlichen Linien, eine Höhle, in der während des Zweiten Weltkriegs eine Gruppe von griechischen Hirten und jungen britischen Agenten plante, es mit gut 40 000 deutschen Soldaten aufzunehmen. Sie waren weder muskelbepackt noch bis an die Zähne bewaffnet oder für ihren Mut berühmt. Sie wurden gejagt, und ihnen drohte die sofortige Hinrichtung. Aber mit ihren Hungerrationen blühten sie auf. Sie wurden stärker, als man sie jagte und verfolgte. Sie wurden zu derart starken, geborenen Helden, dass sie beschlossen, dem Beispiel des Odysseus, des größten aller Helden, zu folgen und es mit ihrer eigenen Version des Trojanischen Pferdes zu versuchen.

Es war ein Himmelfahrtskommando – aber nur für diejenigen, die eine bestimmte, uralte Kunst nicht beherrschten.

4

Als Hitler an die Macht kam, verließ Churchill sich nicht auf sein Urteilsvermögen, sondern auf eine seiner tiefen Einsichten. […] Genau das brauchten wir.

C. P. (Charles Percy) Snow (1905–1980), Wissenschaftler, Schriftsteller und Agentenführer in Kriegszeiten, in seinem Buch Variety of Men

Vier Jahre zuvor schien England dem Untergang geweiht. Das war die Lage, die Winston Churchill vorfand, als er am 10. Mai 1940 das Amt des Premierministers übernahm.

»Man sagt uns, dass Hitler einen Plan für die Invasion der Britischen Inseln vorbereitet habe«, sagte Churchill am 4. Juni 1940 in seiner »Dünkirchen-Rede« im Unterhaus. Zu diesem Zeitpunkt rückte der Panzergeneral Erwin Rommel mit seiner legendären »Gespensterdivision« so schnell in Richtung Ärmelkanal vor, dass er, falls er diese Geschwindigkeit nach einer Landung in Großbritannien beibehalten würde, innerhalb von 24 Stunden London erreichen konnte.

Englands letzte Hoffnung war eindeutig die Kapitulation. Für jedes britische Flugzeug konnte Hitler drei Maschinen aufbieten, und er verfügte über doppelt so viele Soldaten. U-Boot-Rudel und Magnetminen hatten den Ärmelkanal in eine Todesfalle verwandelt, die 40 Zerstörer der Royal Navy waren bis auf elf Schiffe zum Teil erheblich beschädigt. Die britischen Soldaten hatten einen hohen Blutzoll entrichtet und waren unzureichend bewaffnet. Zehntausende waren in Gefangenschaft geraten oder getötet worden, und die Überlebenden hatten in der Panik des Rückzugs ihre Waffen und ihre Ausrüstung weggeworfen. Die deutschen Soldaten waren dagegen so diszipliniert, kampflustig und euphorisch, dass Hitler sie bremsen wollte, damit die Front durch ein derart schnelles Vorrücken nicht überdehnt wurde.

»Meine Herren, Sie haben selbst gesehen, was für ein krimineller Wahnsinn der Versuch war, diese Stadt zu verteidigen«, sagte Hitler bei einer Besichtigungstour in Warschau vor ausländischen Journalisten. Die polnische Hauptstadt war ein Albtraum aus Trümmern und verwesenden Leichnamen, der Bürgermeister war ins Konzentrationslager Dachau verschleppt worden. »Ich wünsche mir nur, dass bestimmte Staatsmänner in anderen Ländern, die anscheinend ganz Europa in ein zweites Warschau verwandeln wollen, die Gelegenheit hätten, wie Sie selbst zu sehen, was Krieg wirklich bedeutet.«

Aber Churchill wusste, wofür Hitler wirklich stand. In den chaotischen ersten Monaten des nationalsozialistischen Ansturms durchdrangen nur wenige Menschen so schnell wie Churchill den Pulverdampf und das hohle Gepränge des Dritten Reiches und warfen einen Blick in das Herz des Mannes, der hinter diesem ganzen Geschehen stand. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie es mit einem Kollegen und Staatsmann zu tun haben, warnte er das britische Parlament, oder mit einem Reichsgründer oder auch nur mit einem ganz gewöhnlichen Größenwahnsinnigen, begehen Sie einen furchtbaren Fehler. Der Krieg war nicht Hitlers Mittel, mit dem er etwas Größeres erreichen wollte; er war das Größte, was er kannte.

»Nazimacht […] schöpft Kraft und perverse Lust aus Verfolgungen«, hatte Churchill bereits im Oktober 1938 im Unterhaus in einer Rede zum Münchner Abkommen erklärt. Angst und Schmerz waren ein erotisches Stimulans für »diese wahrhaft finsteren Männer« (»these most sinister men«). Für Hitler selbst war der wunderbarste Tag in seinem noch jungen Leben zugleich auch der finsterste Tag der Geschichte. Auf die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs reagierte er nach seinem eigenen Bericht so: »Ich schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, dass ich, überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die Knie gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte.« Als Soldat ging der Gefreite Hitler ganz in der makabren Welt des Kampfes in vorderster Linie auf. Er widersetzte sich dem Abtransport aus dem Schützengraben, nachdem sein Oberschenkel von einem Granatsplitter aufgerissen worden war, und am ersten Abend nach seiner Rückkehr konnte der Genesene nicht schlafen, zog mit einer Taschenlampe los und spießte mit dem Bajonett Ratten auf, bis ihm jemand einen Stiefeltritt verpasste und ihn aufforderte, Ruhe zu geben.

»Und bedenken wir die Originalität der Bösartigkeit, die Erfindungsgabe in der Aggression, die unser Feind zur Schau trägt, so können wir uns sicherlich auf jede Art neuer Kriegslisten und jede Form brutaler und hinterhältiger Manöver gefasst machen«, warnte Churchill in seiner »Dünkirchen-Rede«. Also dachte sich Churchill selbst eine neue Kriegslist aus. Es war eine neue Art des Kampfes, und deshalb wollte er einen neuen Typ von Kämpfern haben: einsame Phantome, die über so viel Erfindungsgeist und Selbstvertrauen verfügten, dass sie »die ungeschriebenen Gesetze des Krieges« ausloten, wie Churchill es ausdrückte, und alle nur erdenklichen Schäden anrichten konnten. Die britische Armee war waffentechnisch und zahlenmäßig unterlegen, aber vielleicht ließ sich auf diese Art ein Gleichstand herstellen, indem nämlich ganze Regimenter der Deutschen durch die Suche nach einem einzigen Mann gebunden wurden. Oder nach einer einzigen Frau. Oder durch die Suche nach einer einzigen Frau, die, wie im Fall eines Rekruten, eigentlich ein Mann war. Churchill wollte, dass kein deutscher Soldat mehr in Ruhe die Augen schließen und schlafen konnte, die Gegner sollten vielmehr von tödlichen Schatten heimgesucht – und verfolgt – werden.

Bei Operationen dieser Art konnte er keine kampferprobten Soldaten einsetzen. Alle kampffähigen Männer wurden auf dem Schlachtfeld benötigt. Churchills neue Operation warb stattdessen Schriftsteller, Professoren und Archäologen an – alle Menschen, die über eine gewisse Reiseerfahrung verfügten und sich in fremden Ländern auskannten. Zwei Professoren mittleren Alters waren so fasziniert, als sie von Churchills Plan erfuhren, dass sie von ihrer bisherigen Haltung als Wehrdienstverweigerer abrückten und sich dafür entschieden zu kämpfen. Für britische Akademiker war ihre Fantasiewelt jetzt Wirklichkeit geworden. Die Schriftsteller der Antike waren ihre Comichefte. Sie waren mit Plutarchs Parallelbiografien aufgewachsen – der »Bibel für Helden«, wie Emerson meinte – und hatten sich auch in die Abenteuer von Odysseus, Richard Löwenherz und Siegfried, dem Drachentöter, vertieft. Dabei hatten sie gelernt, dass im antiken Griechenland der Verlauf ganzer Kriege von den Fähigkeiten einer oder zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten abhängen konnte.

Augenblick mal. Das britische Oberkommando war entsetzt. Wollte Churchill wirklich diese seltsamen Typen gegen die rücksichtsloseste Mordmaschine der ganzen Welt einsetzen? Die Nazis hatten eben erst die Armeen von neun europäischen Ländern geschlagen, und Churchills Antwort war … das hier? Das sind keine Kommandosoldaten, das ist die personifizierte Katastrophe, schimpfte einer von Churchills Generälen. Wenn nicht schon ihre gefälschten Pässe und ihr lächerlicher Akzent sie verrieten, würden das die Dorfbewohner übernehmen. Sobald diese Sonderlinge hinter den feindlichen Linien abgesetzt werden, sind sie für ihre Ernährung und Unterkunft auf genau die Menschen angewiesen, die sie am ehesten verraten werden. Warum sollte ein Bauer, der mit einem Sturmgewehr bedroht wird, nicht das Leben eines Briten preisgeben, wenn er nicht selbst erschossen werden will? Für Churchills Abenteurer wird es, wenn sie verfolgt werden, kein Entkommen geben – und im Fall ihrer Gefangennahme auch keine Hoffnung. Sie werden, im Gegensatz zu anderen Kriegsgefangenen, nicht in Lagern untergebracht und dort vom Roten Kreuz besucht werden. Man wird sie misshandeln und foltern, bis sie jedes ihnen bekannte Geheimnis preisgeben, und dann auf der Stelle erschießen.

Aber Churchill blieb unbeeindruckt. Nur wenige Menschen wussten, dass er in jungen Jahren selbst ein Unglückswurm gewesen war. »Niemand hätte geglaubt, dass aus ihm ein Gladiator werden würde«, schrieb der Historiker William Manchester im ersten Band seiner Churchill-Biografie. »Der zarte, unausgeglichene, schwächliche Junge mit den blassen, schmalen Händen eines Mädchens, der zudem lispelte und etwas stotterte, wurde von seinen grausamen Mitschülern brutal misshandelt. Sie schlugen ihn, verspotteten ihn und bewarfen ihn mit Kricketbällen. Gedemütigt versteckte er sich zitternd im nahe gelegenen Wald.« Der junge Winston war alles andere als ein rauer Bursche, seine Haut war so empfindlich, dass er nur seidene Unterwäsche trug und selbst im Winter »nackt zwischen seidenen Bettlaken schlief«. Er klagte selbst: »Ich bin dazu verdammt, in einem so schwächlichen Körper zu leben, dass ich die täglichen Strapazen kaum ertragen kann.« Doch im Lauf der Jahre wandelte sich Churchill von einem eingeschüchterten Hänfling zum verwegenen Kriegskorrespondenten und Kavallerieoffizier, der schließlich zu Großbritanniens auf Zigarren herumkauendem und bulldoggenhaft zähem Verteidiger der Freiheit werden sollte. Churchill war sich sicher: Wenn er selbst so etwas geschafft hatte, dann konnten das auch seine Außenseiterbrüder im Geiste.

Und diese Außenseiter glaubten ihm – weil einige von ihnen bereits einem echten Superhelden persönlich begegnet waren. Dafür hatten sie nur aus dem Fenster schauen und auf Thomas Edward Lawrence warten müssen – den Sieger in Messerkämpfen, Bezwinger von Bösewichten, Anführer von Banditen der Wüste –, der auf seinem schweren Motorrad, Marke Brough Superior, durch die Landschaft von Dorset brauste. Lawrence von Arabien war mehr als nur ihr Idol. Er war ihre personifizierte Anleitung, ein Anführer für den von ihm selbst durchlebten Umwandlungsprozess von ihnen zu ihm. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war T. E. Lawrence ein ebenso unbeholfener Büchermensch gewesen, wie sie es jetzt waren. Als Oxford-Gelehrter mit dem Körperbau eines kleinen Mädchens und einer Abneigung gegen ruppige Sportarten, von Prügeleien ganz zu schweigen, fiel Lawrence ursprünglich die Aufgabe zu, Karten zu zeichnen und Militärbriefmarken zu entwerfen. In einem Kampfgebiet wirkte er so fehl am Platz, dass ihn ein Vorgesetzter einmal sogar als »wichtigtuerischen jungen Esel« schmähte, der »einen Tritt braucht, einen heftigen Tritt«.

Und dann passierte etwas. Lawrence ritt in die Wüste hinaus und kehrte als ein anderer Mensch zurück. Den »kleinen Mann im Seidenhemd«, wie Lawrence sich später selbst beschrieb, gab es nicht mehr. An seine Stelle war ein Krieger mit Turban getreten, der einen Krummdolch an der Seite trug, Narben von Schusswunden auf der Brust und über der Schulter ein ramponiertes Infanteriegewehr, auf dem mit Kerben die Zahl der getöteten Feinde verzeichnet war. Niemand rechnete damit, dass er überhaupt noch lebte, geschweige denn das Kommando über eine arabische Kampfeinheit führte. Lawrence war es gelungen, aus diesen nomadischen Stammeskriegern einen auf Kamelen reitenden Stoßtrupp zu machen und sie zu Überraschungsangriffen auf die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zu führen. Der Oxford-Absolvent konnte inzwischen auf ein fliehendes Kamel aufspringen, Dynamitstangen auf Verfolger werfen und in einem Sandsturm verschwinden, um dann an einem 1600 Kilometer entfernten Ort wieder aufzutauchen und dort einen weiteren Zug zum Entgleisen zu bringen. Der gleiche Oberst, der Lawrence einst in seinen wichtigtuerischen Hintern hatte treten wollen, staunte jetzt über dessen »Tapferkeit und Mut«, während Lawrence’ Feinde ihm ein noch größeres Kompliment machten: Die Türken setzten ein »Tot oder lebendig«-Kopfgeld von 15 000 Pfund auf ihn aus, eine Summe, die in heutiger Währung mehr als einer halben Million Dollar entsprechen würde.

Lawrence hatte dort draußen in der Wildnis ein Geheimnis gelernt. Er war in vergangene Zeiten gereist, an einen Ort, an dem Helden keine besondere Sorte Mensch waren – sie waren nur anders aufgewachsen. Sie waren einfache Leute, die sich außerordentliche Fertigkeiten angeeignet und dabei festgestellt hatten, dass sie mit bemerkenswerter Ausdauer, Kraft, Nervenstärke und Schläue auftreten konnten, wenn sie sich dabei eines bestimmten uralten Wissensbestandes bedienten. Die alten Griechen wussten das; ihre gesamte Kultur war auf der Prämisse aufgebaut, dass jeder Mensch etwas Göttliches an sich hatte. Wenn man ein Held sein wollte, musste man lernen, wie ein Held zu denken, zu laufen, zu kämpfen und zu sprechen, ja sogar zu essen, zu schlafen und zu kriechen.

Das war eine ausgezeichnete Botschaft, wenn man ein einäugiger Archäologe wie John Pendlebury war oder ein mittelloser junger Künstler wie Xan Fielding oder ein umherziehender Playboy-Schriftsteller wie Patrick Leigh Fermor – drei Männer, deren Schicksale eng mit dem Kretas verwoben werden sollten. Churchill mochte Außenseitern ihres Schlages ein Angebot gemacht haben, das einem Todesurteil gleichkam – und bei vielen von ihnen kam das auch so –, aber er bot ihnen zugleich auch eine neue Art zu leben an. Wenn Lawrence von Arabien die Kunst, ein Held zu sein, erlernen konnte, dann konnten sie das auch.

Das war ihre Chance.

5

Der richtige Mann am richtigen Ort ist eine verheerende Waffe.

Motto der U. S. Special Forces

Mein Lawrence von Arabien – der Mensch, der mir die Erkenntnis vermittelte, dass Heldentum keine Tugend war, sondern eine erworbene Fertigkeit – war eine Frau im mittleren Alter mit großen, runden Brillengläsern. Sie leitete eine kleine Grundschule im ländlichen Pennsylvania. Norina Bentzel saß am 2. Februar 2001 in ihrem Büro, als ein Mann mit einer Machete ihre Schützlinge bedrohte. Es ist schon zehn Jahre her, seitdem ich erfuhr, was dann geschah, aber erst jetzt verstehe ich allmählich die Antwort auf die entscheidende Frage:

Warum hat sie nicht das Weite gesucht?

Was lässt eine 42 Jahre alte Grundschulleiterin ohne jede Kampferfahrung auf einen durchgedrehten Armeeveteranen losgehen und den Kampf mit ihm aufnehmen – ohne nachzulassen, mit bloßen Händen, bei einer Körpergröße von knapp 1,60 Meter –, während dieser Mann sie mit einem Buschmesser bedroht, mit dem man einen Ast durchtrennen kann? Es ist schon bemerkenswert, dass sie die Zähigkeit aufbrachte, es mit ihm aufzunehmen, aber das wahre Rätsel liegt darin, wie sie durchhielt, obwohl ihr sehr schnell klar gewesen sein muss, dass sie verlieren würde. Denn das ist die hässliche Wahrheit zum Thema Heldentum: Die Prüfungen beginnen nicht dann, wenn man bereit ist, und enden auch nicht, wenn man müde ist. Es gibt weder Auszeiten noch Aufwärmphasen oder Pinkelpausen. Man hat vielleicht gerade Kopfweh, trägt die falschen Hosen oder – wie in Norinas Fall – einen Rock und Schuhe mit flachen Absätzen und steht in einem Schulkorridor in seinem eigenen Blut.

Michael Stankewicz unterrichtete Sozialkunde an einer Highschool in Baltimore und hatte Mühe, seine Wut und seine Wahnvorstellungen unter Kontrolle zu halten, nachdem ihn seine dritte Frau verlassen hatte. Wegen seiner Gewaltandrohungen wurde er entlassen, ins Krankenhaus eingewiesen und landete schließlich im Gefängnis. Nach seiner Entlassung besorgte er sich eine Machete und fuhr zu der Schule, die seine Stiefkinder einst besucht hatten, zur North Hopewell-Winterstown Elementary School im verschlafenen, ländlichen York County in Pennsylvania. Norina Bentzel schaute kurz vor der Mittagessenszeit aus ihrem Bürofenster und sah dabei, wie jemand hinter einer Mutter mit zwei Kindern durch die Eingangstür schlüpfte. Sie verließ ihr Büro, um festzustellen, wer dieser Mann war, und sah einen Fremden, der ins Schulgebäude starrte.

»Entschuldigen Sie, Sir«, sagte Norina. »Suchen Sie vielleicht jemanden?«

Stankewicz wirbelte herum und zog die Machete aus dem linken Hosenbein. Er schlug damit nach Norinas Hals, verfehlte sie um Haaresbreite und durchtrennte die Plastikschnur des Ausweises, den sie um den Hals trug. Ein trauriger und seltsam klarer Gedanke kam ihr in den Sinn: Hier in meiner Umgebung gibt es niemanden, der mir helfen kann. Sie war mit diesem Problem allein. Das, was sie in den nächsten Sekunden tat, würde darüber entscheiden, wer von ihnen die Schule lebend verließ.

Norina hätte schreien und fliehen können. Sie hätte sich zusammenrollen und um Gnade flehen oder nach Stankewicz’ Handgelenk greifen können. Stattdessen kreuzte sie die Arme x-förmig vor ihrem Gesicht und wich zurück. Stankewicz schlug weiter nach ihr, aber Norina wich den Hieben aus, behielt den Angreifer immer im Auge und ließ auch nicht zu, dass er die Lücke zwischen ihnen schloss und sie zu Boden brachte. Norina führte Stankewicz von den Klassenzimmern weg und in Richtung ihres Büros. Es gelang ihr, ins Büro zu schlüpfen und mit ihrer zerschnittenen und blutüberströmten Hand die Tür abzusperren und den Alarmknopf zu drücken.

Sie kam eine Sekunde zu spät. Einige Kinder verließen gerade ihr Klassenzimmer, als der Alarm ertönte. Stankewicz ging auf sie los. Er verletzte die Lehrerin der Kinder am Arm, schnitt einem Mädchen den Pferdeschwanz ab, brach einem Jungen einen Arm. Die Kinder flüchteten in die Richtung des Leiterinnenbüros, wo Norina sich Stankewicz abermals in den Weg stellte. Die Machete schnitt tief in ihre Hände und trennte ihr zwei Finger ab. Norina schien erledigt zu sein, also wandte Stankewicz sich um und hielt Ausschau nach neuen Opfern. In diesem Augenblick griff Norina an. Sie hielt ihn fest umklammert, hängte sich mit letzter Kraft an ihn, während er um sich schlug und …

Der Angreifer ließ die Machete fallen. Die Schulkrankenschwester griff sich die Waffe und rannte davon, um sie im Schulgebäude zu verstecken. Stankewicz taumelte zum Schreibtisch, Norina hielt ihn immer noch umklammert. Wenig später waren Sirenen und eilige Schritte zu hören. Norina hatte fast die Hälfte ihres Blutes verloren, wurde aber noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, sodass ihr Leben gerettet werden konnte. Stankewicz ergab sich ohne weiteren Widerstand.

In den Tagen nach diesem Angriff war oft von »Glück« und »Mut« die Rede, aber unter allen Faktoren, die bei diesem Vorfall eine Rolle spielten, waren Glück und Mut die unbedeutendsten. Mut bringt einen Menschen in missliche Situationen; er sorgt nicht unbedingt dafür, dass man aus einer solchen Lage heil herauskommt. Und es hat nichts mit Glück zu tun, wenn man mit einem Mann fertigwird, der mit einer Machete auf einen losgeht, solange dieser Angreifer nicht gerade ausrutscht und stürzt. Norina Bentzel überlebte, weil sie augenblicklich und unter außerordentlichem Druck eine Reihe von Entscheidungen traf, und ihre Erfolgsquote machte den Unterschied zwischen Leben und Tod aus.

Als Norina mit gekreuzten Armen vor dem Angreifer zurückwich, nahm sie instinktiv genau die Haltung ein, die beim Pankration empfohlen wird, dem antiken griechischen Zweikampf, bei dem fast alle Mittel erlaubt waren. Im Zweiten Weltkrieg übernahmen Bill Sykes und William Fairbairn, die »Himmlischen Zwillinge«, diese Nahkampftechnik, und ihre Version wird bei den Special Forces heute noch praktiziert. Norina taumelte nicht hektisch davon und ließ sich auch nicht in eine Sackgasse abdrängen, sondern wich ganz gezielt zurück. Wäre ihr das Adrenalin ausgegangen, hätte es ihr an Energie gefehlt, und sie wäre hilflos gewesen. Aber es war Stankewicz, dem die Energie ausging, sodass Norina ihre Chance bekam und sie auch nutzte.

In Sachen Kraft, Gewicht und Brutalität war Norina hoffnungslos unterlegen. Sie ließ es deshalb nicht auf ein direktes Kräftemessen ankommen und setzte auf eine bessere Lösung. Sie griff auf ihre Faszien zurück, auf das faserige Bindegewebe, das unseren Körper unter der Haut umschließt. Ein Fasziengürtel verläuft quer über die Brust, von einer Hand zur anderen. Indem sie Stankewicz von hinten umklammerte, schloss Norina die Faszien-Schlaufe. Sie verwandelte sich in ein menschliches Lasso, hielt Stankewicz’ Arme mit einem dicken Gummikabel zusammen und neutralisierte seine Kraft.

Doch damit so etwas überhaupt geschehen konnte, musste Norina zuerst ihre Amygdala in den Griff bekommen: den Angstgefühle steuernden Teil des Gehirns. Die Amgydala prüft im Langzeitgedächtnis eines Menschen nach, ob es schon einmal eine Handlung gab, die der unmittelbar anstehenden Handlung ähnelt. Gibt es eine solche Entsprechung, folgt ein positives Signal: Die Muskeln entspannen sich, der Puls stabilisiert sich, die Zweifel verschwinden. Findet die Amygdala jedoch keinen Nachweis dafür, dass Sie beispielsweise jemals von einem hohen Baum heruntergestiegen sind, wird sie dem Nervensystem signalisieren, es solle die Operation beenden. Die Amygdala sorgt dafür, dass Menschen lieber verbrennen, bevor sie auf eine Feuerwehrleiter steigen, oder ertrinken, weil sie es nicht fertigbringen, ihren festen Griff um den Hals eines Lebensretters zu lösen. Sie macht das Fahrradfahren auch zu einer so großen Schwierigkeit, wenn man erst fünf Jahre alt ist, erleichtert es jedoch nach einer fünfjährigen Pause sehr. Ist eine bestimmte Verhaltensweise oder ein Bewegungsmuster erst einmal erlernt, sorgt die Amygdala für das Wiedererkennen und sendet ein positives Signal. Die Amygdala räsoniert nicht, sie reagiert nur. Man kann sie nicht überlisten, nur trainieren.

Normalerweise überwältigt eine bizarre Erfahrung wie die, mit einer Machete angegriffen zu werden – ganz gleich wie stark und tapfer wir sind –, unsere Amygdala und sorgt dafür, dass wir erstarren. Norinas geniale Reaktion bestand darin, eine Strategie zu entwickeln, die zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen passte: Sie war keine Kämpferin, sondern eine Umarmerin. Jemanden fest zu umarmen war eine Bewegung, die ihr so vertraut war, dass ihre Sinne keine Warnsignale sandten. Norina brachte diese Umklammerung zustande, weil ihr eine blitzartige Einsicht in den Sinn kam: Sie konnte Stankewicz’ Wut nicht überwinden, aber vielleicht konnte sie sie beruhigen.

»Ich habe Sie umarmt«, sollte sie Michael Stankewicz am Tag seiner Verurteilung vom Zeugenstand aus sagen, »um Sie zu trösten.«

Stankewicz starrte sie an. Dann erwiderte er tonlos: »Ich danke Ihnen« und wurde abgeführt, um eine Haftstrafe von 264 Jahren anzutreten.

Wie also bereitet man sich auf den Machetenangriff eines Wahnsinnigen vor?

Die Frage klingt irgendwie dumm, wenn ich sie so ausspreche, und angesichts der Begleitumstände fast unanständig. Ich befinde mich gerade in Norinas Schule, und seit dem Angriff ist kaum ein Jahr vergangen. Aber Norina hat sich selbst insgeheim genau die gleiche Frage gestellt.

»Lassen Sie uns draußen reden«, schlägt sie vor. Sie ist freundlich und gut gelaunt und von Kindern so angetan, dass sie ihnen auch nach 17 Jahren als Lehrerin immer noch gerne beim Pausenspiel zusieht. Ihre Arme sind jetzt von hellen, scharf konturierten Narben bedeckt. Die Hände haben nach vier rekonstruktiven Operationen einen guten Teil der früheren Beweglichkeit wiedergewonnen, aber sie fühlen sich nicht mehr wie ihre eigenen Hände an. Sie sind die ganze Zeit so kalt und taub, dass Norina selbst an diesem angenehmen Herbstnachmittag zu Wärmepackungen greift. Aber sie kann mit ihrem Ehemann und ihren Kindern wieder Händchen halten und bei Treffen der Penn State Blue Band ihr Altsaxofon spielen und den Schulkindern, die angerannt kommen, sobald sie uns auf dem Spielplatz sehen, spielerisch das Haar zerzausen.

Es mag merkwürdig klingen, sagt Norina, aber an jenem Tag sei sie bereit gewesen. Sie muss bereit gewesen sein. Sie war ruhig, rational, stark. Sie geriet nicht in Panik und dachte auch nicht daran, jetzt sterben zu müssen. Sie ging ihre Handlungsmöglichkeiten durch und plante ihre nächste Bewegung. Ihre Reaktionen erfolgten nicht zufällig, sie waren natürlich und überlegt. So überlegt, dass sie sich »von oben gelenkt« fühlte. Aber aus praktischen Gründen war sie von innen gelenkt: Sie wusste, was zu tun war, und ihr Körper wusste, wie es zu tun war.

»Wenn Sie mich eine Heldin nennen wollen, weil ich diese Kinder behüte, habe ich nichts dagegen, aber ich tue das bei meiner Arbeit jeden Tag«, sagt Norina. Das ist ein interessanter Hinweis. Reagierte sie souverän wegen ihrer langjährigen Berufserfahrung als Lehrerin, die darin geübt ist, ruhig zu bleiben, wenn das Geschehen hektisch wird? Hielt sie Blickkontakt zum Angreifer, weil sie tagtäglich mit tobenden Kindern und aufgeregten Eltern zu tun hat? War es ein Zufall, dass sie sofort die Arm- und Handhaltung einnahm, mit der sie schon seit Jahrzehnten Saxofon spielte, und dass sie außerdem mit großem Geschick und beiden Armen die Hiebe ablenkte und abwehrte?

Man muss nur ein paar Minuten mit ihr auf dem Spielplatz verbringen, um zu verstehen, warum sie jederzeit ihr Leben für diese Kinder einsetzen würde. Immer noch verblüffend ist – am meisten für Norina selbst – die Tatsache, dass sie diesen Kampf gewann.

»Mich fasziniert es, wie selten heutzutage ein heldenhaft handelnder Mensch den eigenen Heroismus versteht«, sagt Dr. Earl Babbie, ein emeritierter Professor für Verhaltenswissenschaften an der Chapman University im kalifornischen Orange County, dessen besonderes Forschungsinteresse heldenhaftem Verhalten gilt. »Ich möchte wetten, dass Sie keinen einzigen Menschen auftreiben können, der von sich selbst sagt: ›Ja, ich bin ein Held.‹ Vor einigen Jahren richtete ein Flugzeugentführer in einem Flugzeug eine Pistole auf einen Passagier. Die Flugbegleiterin stellte sich vor den Passagier und sagte: ›Dann müssen Sie mich zuerst erschießen.‹ Hinterher erklärte die Stewardess dann: ›Nein, nein, ich bin keine Heldin.‹ Und ich dachte mir: Um Himmels willen! Wenn das nicht als Heldentat durchgeht, was dann?«, fährt Babbie fort. »Ich glaube nicht, dass das Bescheidenheit ist. Ich glaube, hier liegt Verwirrung vor.«

Babbie hat ein Traum-Experiment, das er gerne einmal ausführen würde. »Ich wünschte mir, dass es möglich wäre, Helden einen Tag vor dem Zeitpunkt zu interviewen, an dem sie ihr Leben für einen anderen Menschen aufs Spiel setzen«, sagt er. »Ich wette darauf, dass Sie niemanden finden, der Ihnen mit Gewissheit sagen kann, was er oder sie in einer lebensbedrohlichen Situation tun würde.« Das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein: Babbie hat festgestellt, dass die Kunst des Heldentums so lange Zeit vernachlässigt worden ist, dass die meisten Menschen nur ungern auch nur darüber sprechen. In seinen Veranstaltungen liest er gerne den Pfadfindereid und das Pfadfindergesetz laut vor und beobachtet, wie seine Studierenden sich winden, wenn er zu den Sätzen kommt, in denen die Begriffe trustworthy (vertrauenswürdig, zuverlässig), loyal, helpful (hilfreich) und friendly (freundlich) auftauchen.

ENDE DER LESEPROBE