1,99 €

Mehr erfahren.

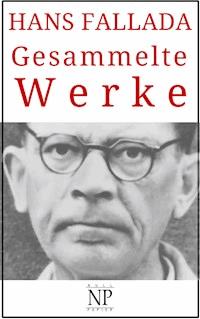

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier

- Sprache: Deutsch

Hans Fallada (21. Juli 1893–5. Februar 1947), eigentlich Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, war ein deutscher Schriftsteller. Sein nüchterner, objektiver Stil, in dem er seine fiktionalen Berichte über meist scheiternde Gestalten verfasste, macht ihn zu einem der wichtigsten Vertreter der "Neuen Sachlichkeit". Zu seinen wichtigsten Werken zählen: "Jeder stirbt für sich allein", "Der Trinker", "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst", "Ein Mann will nach oben", "Kleiner Mann – was nun?" und "Der eiserne Gustav" – diese Werke, neben vielen anderen, finden Sie auch auch in dieser Sammlung. Null Papier Verlag

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 9302

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Hans Fallada

Gesammelte Werke

Hans Fallada

Gesammelte Werke

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 3. Auflage, ISBN 978-3-962813-59-8

null-papier.de/newsletter

Inhaltsverzeichnis

Jeder stirbt für sich allein

Der Trinker

Wer einmal aus dem Blechnapf frisst

Ein Mann will nach oben

Kleiner Mann – was nun?

Der eiserne Gustav

Bauern, Bonzen und Bomben

Wolf unter Wölfen

Anton und Gerda

Der Alpdruck

Der junge Goedeschal

Junger Herr - ganz groß

Literaturverzeichnis

Index

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

Gesammelte Werke bei Null Papier

Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke

Franz Kafka - Gesammelte Werke

Stefan Zweig - Gesammelte Werke

E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke

Georg Büchner - Gesammelte Werke

Joseph Roth - Gesammelte Werke

Mark Twain - Gesammelte Werke

Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke

Rudyard Kipling - Gesammelte Werke

Rilke - Gesammelte Werke

und weitere …

Newsletter abonnieren

Der Newsletter informiert Sie über:

die Neuerscheinungen aus dem Programm

Neuigkeiten über unsere Autoren

Videos, Lese- und Hörproben

attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr

https://null-papier.de/newsletter

Jeder stirbt für sich allein

Vorwort des Verfassers

Die Geschehnisse dieses Buches folgen in großen Zügen Akten der Gestapo1 über die illegale Tätigkeit eines Berliner Arbeiter-Ehepaares während der Jahre 1940 bis 1942. Nur in großen Zügen – ein Roman hat eigene Gesetze und kann nicht in allem der Wirklichkeit folgen. Darum hat es der Verfasser auch vermieden, Authentisches über das Privatleben dieser beiden Menschen zu erfahren: er musste sie so schildern, wie sie ihm vor Augen standen. Sie sind also zwei Gestalten der Fantasie, wie auch alle anderen Figuren dieses Romans frei erfunden sind. Trotzdem glaubt der Verfasser an »die innere Wahrheit« des Erzählten, wenn auch manche Einzelheit den tatsächlichen Verhältnissen nicht ganz entspricht.

Mancher Leser wird finden, dass in diesem Buche reichlich viel gequält und gestorben wird. Der Verfasser gestattet sich, darauf aufmerksam zu machen, dass in diesem Buche fast ausschließlich von Menschen die Rede ist, die gegen das Hitlerregime ankämpften, von ihnen und ihren Verfolgern. In diesen Kreisen wurde in den Jahren 1940 bis 1942 und vorher und nachher ziemlich viel gestorben. Etwa ein gutes Drittel dieses Buches spielt in Gefängnissen und Irrenhäusern, und auch in ihnen war das Sterben sehr im Schwange. Es hat dem Verfasser auch oft nicht gefallen, ein so düsteres Gemälde zu entwerfen, aber mehr Helligkeit hätte Lüge bedeutet.

Berlin, am 26. Oktober 1946

H. F.

Die Geheime Staatspolizei, auch kurz Gestapo genannt, war ein kriminalpolizeilicher Behördenapparat und die Politische Polizei während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. <<<

ERSTER TEIL – Die Quangels

1. Die Post bringt eine schlimme Nachricht

Die Briefträgerin Eva Kluge steigt langsam die Stufen im Treppenhaus Jablonskistraße 55 hoch. Sie ist nicht etwa deshalb so langsam, weil sie ihr Bestellgang so sehr ermüdet hat, sondern weil einer jener Briefe in ihrer Tasche steckt, die abzugeben sie hasst, und jetzt gleich, zwei Treppen höher, muss sie ihn bei Quangels abgeben. Die Frau lauert sicher schon auf sie, seit über zwei Wochen schon lauert sie der Bestellerin auf, ob denn kein Feldpostbrief für sie dabei sei.

Ehe die Briefträgerin Kluge den Feldpostbrief in Schreibmaschinenschrift abgibt, hat sie noch den Persickes in der Etage den »Völkischen Beobachter«1 auszuhändigen. Persicke ist Amtswalter oder Politischer Leiter oder sonst was in der Partei – obwohl Eva Kluge, seit sie bei der Post arbeitet, auch Parteimitglied ist, bringt sie alle diese Ämter doch immer durcheinander. Jedenfalls muss man bei Persickes »Heil Hitler« grüßen und sich gut vorsehen mit dem, was man sagt. Das muss man freilich eigentlich überall, selten mal ein Mensch, dem Eva Kluge sagen kann, was sie wirklich denkt. Sie ist gar nicht politisch interessiert, sie ist einfach eine Frau, und als Frau findet sie, dass man Kinder nicht darum in die Welt gesetzt hat, dass sie totgeschossen werden. Auch ein Haushalt ohne Mann ist nichts wert, vorläufig hat sie gar nichts mehr, weder die beiden Jungen noch den Mann noch den Haushalt. Stattdessen hat sie den Mund zu halten, sehr vorsichtig zu sein und ekelhafte Feldpostbriefe auszutragen, die nicht mit der Hand, sondern mit der Maschine geschrieben sind und als Absender den Regimentsadjutanten nennen.

Sie klingelt bei Persickes, sagt »Heil Hitler!« und gibt dem alten Saufkopp seinen »Völkischen«. Er hat auf dem Rockaufschlag schon das Partei- und das Hoheitsabzeichen sitzen – sie vergisst ewig, ihr Parteiabzeichen anzustecken – und fragt: »Wat jibt’s denn Neuet?«

Sie antworte vorsichtig: »Ich weiß doch nicht. Ich glaube, Frankreich hat kapituliert.« Und sie setzt rasch die Frage hinzu: »Ob bei den Quangels wohl einer zu Hause ist?«

Persicke achtet gar nicht auf ihre Frage. Er reißt die Zeitung auseinander. »Da steht’s ja: Frankreich kapituliert. Mensch, Frollein, und det saren Se eenem so, als ob Se Schrippen vakoofen! Det müssen Se zackig herausbringen! Det müssen Se jedem saren, bei dem Se kommen, det überzeugt noch die letzten Meckerköppe! Der zweite Blitzkrieg, hätten wa ooch geschafft, und nu ab Trumeau nach England! In ’nem Vierteljahr sind die Tommys erledigt, und denn sollste ma sehen, wie unser Führer uns leben lässt! Denn können die anderen bluten, und wir sind die Herren der Welt! Komm rin, Mächen, trink ’nen Schnaps mit! Amalie, Erna, August, Adolf, Baldur – alle ran! Heute wird blaugemacht, heut wird keene Arbeet anjefasst! Heute begießen wir uns mal die Neese, heute hat Frankreich kapituliert, und heut Nachmittag gehen wa valleicht bei de olle Jüdsche in de vierte Etage, und det Aas muss uns Kaffee und Kuchen jeben! Ick sare euch, die Olle muss jetzt, wo Frankreich ooch am Boden liegt, jetzt kenne ick keen Abarmen mehr! Jetzt sind wa die Herren der Welt, und alle müssen kuschen vor uns!«

Während Herr Persicke, von seiner Familie umstanden, sich in immer aufgeregteren Ausführungen ergeht und die ersten Schnäpse schon hinter die Binde zu gießen beginnt, ist die Briefträgerin längst in die Etage darüber hinaufgestiegen und hat bei den Quangels geklingelt. Sie hält den Brief schon in der Hand, ist bereit, sofort weiterzulaufen. Aber sie hat Glück; nicht die Frau, die meist ein paar freundliche Worte mit ihr wechselt, sondern der Mann mit dem scharfen, vogelähnlichen Gesicht, dem dünnlippigen Mund und den kalten Augen öffnet ihr. Er nimmt wortlos den Brief aus ihrer Hand und zieht ihr die Tür vor der Nase zu, als sei sie eine Diebin, vor der man sich vorzusehen hat.

Aber Eva Kluge zuckt zu so was nur die Achseln und geht wieder die Treppen hinunter. Manche Menschen sind eben so; solange sie die Post in der Jablonskistraße austrägt, hat dieser Mann noch nie ein einziges Wort zu ihr gesagt, nicht einmal »Heil Hitler« oder »Guten Tag«, trotzdem auch er, wie sie weiß, einen Posten in der Arbeitsfront2 hat. Nun, lass ihn, sie kann ihn nicht ändern, hat sie doch nicht einmal den eigenen Mann ändern können, der mit Kneipensitzen und mit Rennwetten sein Geld vertut und der zu Haus nur dann auftaucht, wenn er ganz abgebrannt ist.

Bei den Persickes haben sie in ihrer Aufregung die Flurtür offengelassen, aus der Wohnung klingt Gläsergeklirr und das Lärmen der Siegesfeier. Die Briefträgerin zieht die Flurtür sachte ins Schloss und steigt weiter hinab. Dabei denkt sie, dass dies eigentlich eine gute Nachricht ist, denn durch diesen raschen Sieg über Frankreich wird der Friede näher gerückt. Dann kommen die beiden Jungen zurück, und sie kann ihnen wieder ein Heim schaffen.

Bei diesen Hoffnungen stört sie aber das ungemütliche Gefühl, dass dann solche Leute wie die Persickes ganz obenauf sein werden. Solche zu Herren haben und immer den Mund halten müssen und nie sagen dürfen, wie einem ums Herz ist, das scheint ihr auch nicht das Richtige.

Flüchtig denkt sie auch an den Mann mit dem kalten Geiergesicht, dem sie eben den Feldpostbrief ausgehändigt hat und der dann wohl auch einen höheren Posten in der Partei bekommen wird, und sie denkt an die alte Jüdin Rosenthal, oben im vierten Stock, der die Gestapo vor zwei Wochen den Mann weggeholt hat. Die kann einem leidtun, die Frau. Rosenthals haben früher ein Wäschegeschäft an der Prenzlauer Allee gehabt. Das ist dann arisiert worden, und nun haben sie den Mann weggeholt, der nicht weit von siebzig ab sein kann. Was Böses getan haben die beiden alten Leute sicher nie jemandem, aber immer angeschrieben, auch für die Eva Kluge, wenn mal kein Geld für Kinderwäsche da war, und schlechter oder teurer als in anderen Geschäften war die Ware bei Rosenthals auch nicht. Nein, es will nicht in den Kopf von Frau Eva Kluge, dass so ein Mann wie der Rosenthal schlechter sein soll als die Persickes, bloß weil er ein Jude ist. Und nun sitzt die alte Frau da oben in der Wohnung mutterseelenallein und traut sich nicht mehr auf die Straße. Erst wenn es dunkel geworden ist, macht sie mit dem Judenstern ihre Einkäufe, wahrscheinlich hungert sie. Nein, denkt Eva Kluge, und wenn wir zehnmal über Frankreich gesiegt haben, gerecht geht es nicht bei uns zu …

Damit ist sie in das nächste Haus gekommen und setzt dort ihren Bestellgang fort.

Der Werkmeister Otto Quangel ist unterdes mit dem Feldpostbrief in die Stube gekommen und hat ihn auf die Nähmaschine gelegt. »Da!«, sagt er nur. Er lässt ihr stets das Vorrecht, diese Briefe zu öffnen, weiß er doch, wie sehr sie an ihrem einzigen Sohne Otto hängt. Nun steht er ihr gegenüber; er hat die dünne Unterlippe zwischen die Zähne gezogen und wartet auf das freudige Erglänzen ihres Gesichtes. Er liebt in seiner wortkargen, stillen, ganz unzärtlichen Art diese Frau sehr.

Sie hat den Brief aufgerissen, einen Augenblick leuchtete ihr Gesicht wirklich, dann erlosch das, als sie die Schreibmaschinenschrift sah. Ihre Miene wurde ängstlich, sie las langsamer und langsamer, als scheute sie sich vor jedem kommenden Wort. Der Mann hat sich vorgebeugt und die Hände aus den Taschen genommen. Die Zähne sitzen jetzt fest auf der Unterlippe, er ahnt Unheil. Es ist ganz still in der Stube. Nun fängt der Atem der Frau an, keuchend zu werden …

Plötzlich stößt sie einen leisen Schrei aus, einen Laut, wie ihn ihr Mann noch nie gehört hat. Ihr Kopf fällt vornüber, schlägt erst gegen die Garnrollen auf der Maschine und sinkt zwischen die Falten der Näharbeit, den verhängnisvollen Brief verdeckend.

Er ist mit zwei Schritten hinter ihr. Mit einer bei ihm ganz ungewohnten Hast legt er seine große, verarbeitete Hand auf ihren Rücken. Er fühlt, dass seine Frau am ganzen Leibe zittert. »Anna!«, sagt er. »Anna, bitte!« Er wartet einen Augenblick, dann wagt er es: »Ist was mit Otto? Verwundet, wie? Schwer?«

Das Zittern geht fort durch den Leib der Frau, aber kein Laut kommt von ihren Lippen. Sie macht keine Anstalten, den Kopf zu heben und ihn anzusehen.

Er blickt auf ihren Scheitel hinunter, er ist so dünn geworden in den Jahren, seit sie verheiratet sind. Nun sind sie alte Leute; wenn Otto wirklich was zugestoßen ist, wird sie niemanden haben und bekommen, den sie lieb haben kann, nur ihn, und er fühlt immer, an ihm ist nicht viel zum Liebhaben. Er kann ihr nie und mit keinem Wort sagen, wie sehr er an ihr hängt. Selbst jetzt kann er sie nicht streicheln, ein bisschen zärtlich zu ihr sein, sie trösten. Er legt nur seine schwere, starke Hand auf ihren dünnen Scheitel, er zwingt sanft ihren Kopf hoch, seinem Gesicht entgegen, er sagt halblaut: »Was die uns schreiben, wirst du mir doch sagen, Anna?«

Aber obwohl jetzt ihre Augen ganz nahe den seinen sind, sieht sie ihn nicht an, sondern hält sie fest geschlossen. Ihr Gesicht ist gelblich blass, ihre sonst frischen Farben sind geschwunden. Auch das Fleisch über den Knochen scheint fast aufgezehrt, es ist, als sähe er einen Totenkopf an. Nur die Wangen und der Mund zittern, wie der ganze Körper zittert, von einem geheimnisvollen inneren Beben erfasst.

Wie Quangel so in dies vertraute, jetzt so fremde Gesicht schaut, wie er sein Herz stark und stärker schlagen fühlt, wie er seine völlige Unfähigkeit spürt, ihr ein bisschen Trost zu spenden, packt ihn eine tiefe Angst. Eigentlich eine lächerliche Angst diesem tiefen Schmerz seiner Frau gegenüber, nämlich die Angst, sie könne zu schreien anfangen, noch viel lauter und wilder, als sie eben schrie. Er ist immer für Stille gewesen, niemand sollte etwas von Quangels im Hause merken, und gar Gefühle laut werden lassen: Nein! Aber auch in dieser Angst kann der Mann nicht mehr sagen, als er auch vorhin schon gesagt hat, nämlich: »Was haben sie denn geschrieben? Sag doch, Anna!«

Wohl liegt der Brief jetzt offen da, aber er wagt nicht, nach ihm zu fassen. Er müsste dabei den Kopf der Frau loslassen, und er weiß, dieser Kopf, dessen Stirne schon jetzt zwei blutige Flecke aufweist, fiele dann wieder gegen die Maschine. Er überwindet sich, noch einmal fragt er: »Was ist denn mit Ottochen?«

Es ist, als habe dieser vom Manne fast nie benutzte Kosename die Frau aus der Welt ihres Schmerzes in dieses Leben zurückgerufen. Sie schluckt ein paarmal, sie öffnet sogar die Augen, die sonst sehr blau sind und jetzt wie ausgeblasst aussehen. »Mit Ottochen?«, flüstert sie fast. »Was soll denn mit ihm sein? Nichts ist mit ihm, es gibt kein Ottochen mehr, das ist es!«

Der Mann sagt nur ein »Oh!«, ein tiefes »Oh!« aus dem Innersten seines Herzens heraus. Ohne es zu wissen, hat er den Kopf seiner Frau losgelassen und greift nach dem Brief. Seine Augen starren auf die Zeilen, ohne sie noch lesen zu können.

Da reißt ihm die Frau den Brief aus der Hand. Ihre Stimmung ist umgeschlagen, zornig reißt sie das Briefblatt in Fetzen, in Fetzchen, in Schnitzelchen, und dabei spricht sie ihm überstürzt ins Gesicht: »Was willst du den Dreck auch noch lesen, diese gemeinen Lügen, die sie allen schreiben? Dass er den Heldentod gestorben ist für seinen Führer und für sein Volk? Dass er ein Muster von ’nem Soldaten und Kameraden abgab? Das willst du dir von denen erzählen lassen, wo wir doch beide wissen, dass Ottochen am liebsten an seinen Radios rumgebastelt hat, und weinen tat er, als er zu den Soldaten musste! Wie oft hat er mir in seiner Rekrutenzeit gesagt, wie gemein sie dort sind, und dass er lieber seine ganze rechte Hand hergäbe, bloß um von denen loszukommen! Und jetzt ein Muster von Soldat und Heldentod! Lügen, alles Lügen! Aber das habt ihr angerichtet, mit euerm Scheißkrieg, du und dein Führer!«

Jetzt steht sie vor ihm, die Frau, kleiner als er, aber ihre Augen sprühen Blitze vor Zorn.

»Ich und mein Führer?«, murmelt er, ganz überwältigt von diesem Angriff. »Wieso ist er denn plötzlich mein Führer? Ich bin doch gar nicht in der Partei, bloß in der Arbeitsfront, und da müssen alle rein. Und gewählt haben wir ihn immer alle beide, und einen Posten in der Frauenschaft3 hast du auch.«

Er sagt das alles in seiner umständlichen, langsamen Art, nicht einmal so sehr, um sich zu verteidigen, als um die Tatsachen klarzustellen. Er versteht noch nicht, wie die Frau plötzlich zu diesem Angriff gegen ihn kommt. Sie waren doch eigentlich immer eines Sinnes gewesen …

Aber sie sagt hitzig: »Wozu bist du denn der Mann im Haus und bestimmst alles, und alles muss nach deinem Kopf gehen, und wenn ich nur einen Verschlag für die Winterkartoffeln im Keller haben will: er muss sein, wie du willst, nicht wie ich will. Und in einer so wichtigen Sache bestimmst du falsch? Aber du bist ein Leisetreter, nur deine Ruhe willst du immer haben und bloß nicht auffallen. Du tust, was sie alle tun, und wenn sie schreien: ›Führer befiehl, wir folgen!‹, so rennst du wie ein Hammel hinterher. Und wir haben wieder hinter dir herlaufen müssen! Aber nun ist mein Ottochen tot, und kein Führer der Welt und auch du nicht bringen ihn mir wieder!«

Er hörte sich das alles ohne ein Widerwort an. Er war nie der Mann gewesen, sich zu streiten, und er fühlte es zudem, dass nur der Schmerz aus ihr sprach. Er war beinahe froh darüber, dass sie ihm zürnte, dass sie ihrer Trauer noch keinen freien Lauf ließ. Er sagte nur zur Antwort auf diese Anklagen: »Einer wird’s der Trudel sagen müssen.«

Die Trudel war Ottochens Mädchen gewesen, fast schon seine Verlobte; zu seinen Eltern hatte die Trudel Muttchen und Vater gesagt. Sie kam abends oft zu ihnen, auch jetzt, da Ottochen fort war, und schwatzte mit ihnen. Am Tage arbeitete sie in einer Uniformfabrik.

Die Erwähnung der Trudel brachte Anna Quangel sofort auf andere Gedanken. Sie warf einen Blick auf den blitzenden Regulator an der Wand und fragte: »Wirst du’s noch bis zu deiner Schicht schaffen?«

»Ich habe heute die Schicht von eins bis elf«, antwortete er. »Ich werd’s schaffen.«

»Gut«, sagte sie. »Dann geh, aber bestell sie nur hierher und sag ihr noch nichts von Ottochen. Ich will’s ihr selber sagen. Dein Essen ist um zwölfe fertig.«

»Dann geh ich und sag ihr, sie soll heute Abend vorbeikommen«, sagte er, ging aber noch nicht, sondern sah ihr ins gelblich weiße, kranke Gesicht. Sie sah ihn wieder an, und eine Weile betrachteten sie sich so schweigend, diese beiden Menschen, die an die dreißig Jahre miteinander verbracht hatten, immer einträchtig, er schweigsam und still, sie ein bisschen Leben in die Wohnung bringend.

Aber sosehr sie sich jetzt auch anschauten, sie hatten einander kein Wort zu sagen. So nickte er schließlich mit dem Kopf und ging.

Sie hörte die Flurtür klappen. Und kaum wusste sie ihn wirklich fort, drehte sie sich wieder nach der Nähmaschine und strich die Schnitzelchen des verhängnisvollen Feldpostbriefes zusammen. Sie versuchte, sie aneinanderzupassen, aber sie sah schnell, dass das jetzt zu lange dauern würde, sie musste vor allen Dingen sein Essen fertigmachen. So tat sie denn das Zerrissene sorgfältig in den Briefumschlag, den sie in ihr Gesangbuch legte. Am Nachmittag, wenn Otto wirklich fort war, würde sie die Zeit haben, die Schnitzel zu ordnen und aufzukleben. Wenn es auch alles dumme Lügen, gemeine Lügen waren, es war doch das Letzte von Ottochen! Sie würde es trotzdem aufbewahren und der Trudel zeigen. Vielleicht würde sie dann weinen können, jetzt stand es noch wie Flammen in ihrem Herzen. Es würde gut sein, weinen zu können!

Sie schüttelte zornig den Kopf und ging an die Kochmaschine.

Der Völkische Beobachter war von Dezember 1920 bis zum 30. April 1945 das publizistische Parteiorgan der NSDAP. <<<

Die Deutsche Arbeitsfront war in der Zeit des Nationalsozialismus der Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit Sitz in Berlin. <<<

Die NS-Frauenschaft war die dem Kreisleiter unterstellte Frauenorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. <<<

2. Was Baldur Persicke zu sagen hatte

Als Otto Quangel an Persickes Wohnung vorüberging, scholl grade beifälliges Geheul daraus, untermischt mit Siegheil-Geschrei. Eiliger ging Quangel weiter, bloß um keinen von der Gesellschaft treffen zu müssen. Sie wohnten schon zehn Jahre im gleichen Haus, aber Quangel hatte von jeher alles Zusammentreffen mit den Persickes ganz besonders zu vermeiden gesucht, schon damals, als der noch ein kleiner, ziemlich verkrachter Budiker1 gewesen war. Jetzt waren die Persickes große Leute geworden, der Alte hatte alle möglichen Ämter bei der Partei, und die beiden ältesten Söhne waren bei der SS;2 Geld schien bei denen keine Rolle zu spielen.

Umso mehr Grund, sich bei ihnen vorzusehen, denn alle, die so standen, mussten sich bei der Partei in Beliebtheit halten, und das konnten sie nur, wenn sie was für die Partei taten. Etwas tun, das hieß aber, andere angeben, zum Beispiel melden: der und der hat einen ausländischen Sender abgehört. Quangel hätte darum am liebsten schon lange die Radios aus Ottos Kammer verpackt in den Keller gestellt. Man konnte nicht vorsichtig genug sein in diesen Zeiten, wo jeder der Spion des anderen war, die Gestapo ihre Hand über alle hielt, das KZ in Sachsenhausen immer größer wurde und das Fallbeil in der Plötze3 alle Tage Arbeit hatte. Er, Quangel, brauchte kein Radio, aber Anna war gegen das Fortschaffen gewesen. Sie meinte, das alte Sprichwort gelte noch: Ein reines Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Wo so was alles doch schon längst nicht mehr galt, wenn es je gestimmt hatte.

Mit solchen Gedanken ging also Quangel eiliger die Treppen hinab und über den Hof auf die Straße.

Bei den Persickes aber haben sie darum so geschrien, weil das Licht der Familie, der Baldur, der jetzt aufs Gymnasium geht und, wenn’s Vater mit seinen Beziehungen schafft, sogar auf eine Napola4 soll – weil also der Baldur im »Völkischen Beobachter« ein Bild gefunden hat. Auf dem Bild sind der Führer und der Reichsmarschall Göring5 zu sehen, und unter dem Bilde steht: »Beim Empfang der Nachricht von der Kapitulation Frankreichs.« So sehen die beiden auf dem Bilde auch aus: der Göring lacht über sein ganzes feistes Gesicht, und der Führer klatscht sich sogar die Schenkel vor Vergnügen.

Die Persickes haben sich auch wie die auf dem Bilde gefreut und gelacht, der Baldur aber, der Helle, hat gefragt: »Na, seht ihr denn nichts Besonderes auf dem Bilde?«

Sie starren ihn abwartend an, so völlig sind sie von der geistigen Überlegenheit dieses Sechzehnjährigen überzeugt, dass keiner auch nur eine Vermutung laut werden lässt.

»Na!«, sagt der Baldur. »Überlegt doch mal! Das Bild ist doch von ’nem Pressefotografen gemacht worden. Hat der wohl gleich dabeigestanden, wie die Nachricht von der Kapitulation gekommen ist? Sie muss doch auch durchs Telefon oder durch ’nen Kurier oder vielleicht gar durch einen französischen General gekommen sein, und von alledem sieht man auf dem Bilde gar nichts. Die beiden stehen hier ganz allein im Garten und freuen sich …«

Baldurs Eltern und Geschwister sitzen noch immer stumm da und starren ihn an. Ihre Gesichter sind vom gespannten Aufmerken fast dumm. Der alte Persicke würde sich am liebsten schon wieder einen neuen Schnaps genehmigen, aber das wagt er nicht, solange der Baldur spricht. Er weiß aus Erfahrung, der Baldur kann sehr unangenehm werden, wenn man seinen politischen Vorträgen nicht die genügende Aufmerksamkeit schenkt.

Der Sohn fährt unterdes fort: »Also, das Bild ist gestellt, es ist gar nicht beim Eintreffen der Nachricht von der Kapitulation gemacht worden, sondern ein paar Stunden später oder vielleicht erst am folgenden Tage. Und nun seht euch an, wie sich der Führer freut, er klatscht sich ja sogar auf die Schenkel vor Freude! Glaubt ihr denn, dass ein großer Mann wie der Führer sich noch am nächsten Tage so sehr über solche Nachricht freut? Der denkt doch jetzt schon längst an England und wie wir die Tommys drankriegen. Nee, das ganze Bild ist eine Schauspielerei, von der Aufnahme angefangen bis zum Händeklatschen. Das heißt, den Dummen Sand in die Augen gestreut!«

Jetzt starren den Baldur die Seinen so an, als seien sie die Dummen, denen Sand in die Augen gestreut wird. Wenn’s nicht der Baldur gewesen wäre, jeden Fremden hätten sie für so ’ne Bemerkung bei der Gestapo angezeigt.

Der Baldur aber fährt so fort: »Seht ihr, und das ist das Große an unserm Führer: er lässt keinen in seine Pläne reingucken. Die denken jetzt alle, er freut sich über seinen Sieg in Frankreich, und dabei sammelt er vielleicht schon die Schiffe für eine Invasion in England. Seht ihr, das müssen wir von unserm Führer lernen: wir sollen nicht jedem auf die Semmel schmieren, wer wir sind und was wir vorhaben!« Die anderen nicken eifrig mit den Köpfen; endlich glauben sie erfasst zu haben, worauf der Baldur hinauswill. »Ja, ihr nickt«, sagt der Baldur ärgerlich, »aber ihr macht’s ganz anders! Keine halbe Stunde ist es her, da habe ich Vatern erst vor der Briefträgerin sagen hören, die olle Rosenthal oben soll uns Kaffee und Kuchen spendieren …«

»Och, die olle Judensau!«, sagt Vater Persicke, aber doch mit einem entschuldigenden Ton in der Stimme.

»Na ja«, gibt der Sohn zu, »viel Aufhebens wird von der nicht gemacht, wenn ihr mal was passiert. Aber wozu den Leuten so was erst erzählen? Sicher ist sicher. Kuck dir mal ’nen Menschen an wie den über uns, den Quangel. Kein Wort kriegst du aus dem Manne heraus, und doch bin ich ganz sicher, der sieht und hört alles und wird auch seine Stelle haben, wo er’s hinmeldet. Wenn der mal meldet, die Persickes können die Schnauze nicht halten, die sind nicht zuverlässig, denen kann man nichts anvertrauen, dann sind wir geliefert. Du wenigstens bestimmt, Vater, und ich werde keinen Finger rühren, um dich wieder rauszuholen, aus dem KZ oder aus Moabit oder aus der Plötze oder wo du grade sitzt.«

Alle schweigen, und selbst ein so eingebildeter Mensch wie der Baldur spürt, dass dieses Schweigen nicht bei allen Zustimmung bedeutet. So sagt er denn noch rasch, um wenigstens die Geschwister auf seine Seite zu bringen: »Wir wollen alle ein bisschen mehr werden als Vater, und wodurch können wir es zu was bringen? Doch nur durch die Partei! Und darum müssen wir’s so machen wie der Führer: den Leuten Sand in die Augen streuen, so tun, als wären wir freundlich, und dann hintenrum, wenn keiner was ahnt: erledigt und weg. Es soll auf der Partei heißen: Mit den Persickes kann man alles machen, einfach alles!«

Er sieht noch einmal das Bild mit dem lachenden Hitler und Göring an, nickt kurz und gießt dann Schnaps ein, zum Zeichen, dass sein politischer Vortrag beendet ist. Er sagt lachend: »Zieh bloß keinen Flunsch, Vater, weil ich dir mal die Meinung gegeigt habe!«

»Du bist erst sechzehn und mein Sohn«, fängt der Alte, noch immer gekränkt, an.

»Un du bist mein Oller, den ich ein bisschen zu ville besoffen gesehen habe, als dass du mir noch groß imponierst«, sagt Baldur Persicke rasch und bringt damit die Lacher, sogar die ständig verängstigte Mutter, auf seine Seite. »Nee, lass man, Vater, eines Tages werden wir noch alle im eigenen Auto fahren, und du sollst alle Tage Sekt zu saufen kriegen, bis du voll bist!«

Der Vater will wieder etwas sagen, aber dieses Mal nur gegen den Sekt, den er nicht so schätzt wie seinen Kornschnaps. Aber Baldur fährt rasch und leiser fort: »Ideen hast du gar nicht so schlechte, Vater, bloß, du solltest mit keinem darüber reden als mit uns. Mit der Rosenthal ist vielleicht wirklich was zu machen, aber mehr als Kaffee und Kuchen. Lasst mich nur darüber nachdenken, das muss vorsichtig angefasst werden. Vielleicht riechen andere den Braten auch, und vielleicht sind andere besser angeschrieben als wir.«

Seine Stimme hat sich gesenkt und ist gegen den Schluss hin fast unhörbar geworden. Baldur Persicke hat es wieder fertiggebracht, er hat alle auf seine Seite gezogen, selbst den Vater, der erst eingeschnappt war. So sagt er denn: »Prost auf die Kapitulation von Frankreich!«, und weil er sich dabei lachend auf die Schenkel klatscht, merken sie, dass er damit etwas ganz anderes meint, nämlich die alte Rosenthal.

Sie lachen lärmend durcheinander und stoßen an und trinken dann so manchen Schnaps, immer einen hinter dem anderen. Aber sie vertragen auch was, dieser ehemalige Gastwirt und seine Kinder.

Besitzer einer kleinen Kneipe <<<

Die Schutzstaffel (SS) war eine nationalsozialistische Organisation in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, die der NSDAP und Adolf Hitler als Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument diente. <<<

Justizvollzugsanstalt Plötzensee (berlinerisch) <<<

Nationalpolitische Erziehungsanstalt <<<

Hermann Wilhelm Göring war ein führender deutscher nationalsozialistischer Politiker. Ab Mai 1935 war er Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. <<<

3. Ein Mann namens Barkhausen

Der Werkmeister Quangel ist auf die Jablonskistraße hinausgetreten und hat vor der Haustür herumstehend den Emil Barkhausen getroffen. Es schien der einzige Beruf Emil Barkhausens zu sein, immer irgendwo rumzustehen, wo es was zu gaffen oder zu hören gab. Daran hatte auch der Krieg nichts geändert, der doch überall mit Dienstverpflichtungen und Arbeitszwang vorgegangen war: Emil Barkhausen stand weiter rum.

Er stand da, eine lange, dürre Gestalt in einem abgetragenen Anzug, und sah verdrossen mit seinem farblosen Gesicht in die um diese Stunde fast menschenleere Jablonskistraße. Als er Quangels ansichtig wurde, kam Bewegung in ihn, er trat auf ihn zu und bot ihm die Hand. »Wo gehen Sie denn jetzt hin, Quangel?«, fragte er. »Das ist doch noch nicht Ihre Zeit für die Fabrik?«

Quangel übersah die Hand des anderen und murmelte fast unverständlich: »Eiliger Weg!«

Dabei ging er schon weiter, nach der Prenzlauer Allee zu. Dieser lästige Schwätzer hatte ihm gerade noch gefehlt!

So leicht ließ sich der aber nicht abschütteln. Er lachte meckernd und rief: »Da haben wir ja denselben Weg, Quangel!« Und als der andere, stur gradeaus starrend, eilig weiterschritt, setzte er hinzu: »Der Doktor hat mir nämlich gegen meine Hartleibigkeit viel Bewegung verordnet, und allein rumlaufen, das langweilt mich!«

Er fing nun an, weitläufig und genau zu schildern, was er alles schon gegen seine Hartleibigkeit getan hatte. Quangel hörte gar nicht hin. Ihn beschäftigten zwei Gedanken, und der eine verdrängte immer wieder den anderen: dass er keinen Sohn mehr hatte und dass Anna gesagt hatte: du und dein Führer. Quangel gab es sich zu: er hatte den Jungen nie geliebt, wie ein Vater seinen Sohn zu lieben hat. Von der Geburt an hatte er das Kind nur als Störer seiner Ruhe und seiner Beziehungen zu Anna empfunden. Wenn er jetzt doch Schmerz fühlte, so darum, weil er mit Unruhe an Anna dachte, wie sie diesen Tod aufnehmen, was dadurch alles geändert werden würde. Hatte doch Anna schon zu ihm gesagt: Du und dein Führer!

Es stimmte nicht. Hitler war nicht sein Führer oder doch nicht mehr sein Führer, als er Annas Führer war. Sie waren sich immer einig gewesen, als er 1930 mit seiner kleinen Tischlerwerkstatt verkracht war, dass der Führer den Karren aus dem Dreck gerissen hatte. Nach vier Jahren Arbeitslosigkeit war er Werkmeister in der großen Möbelfabrik geworden und brachte jetzt alle Wochen seine vierzig Mark nach Hause. Damit kamen sie gut aus. Das war durch den Führer gekommen, der hatte die Wirtschaft wieder in Gang gebracht. Darüber waren sie sich immer einig gewesen.

Aber in die Partei waren sie darum doch nicht getreten. Einmal reute sie der Parteibeitrag, man musste schon so an allen Ecken und Enden bluten, für das WHW,1 für alle möglichen Sammlungen, für die Arbeitsfront. Ja, in der Arbeitsfront hatten sie ihm in der Fabrik auch ein Ämtchen aufgehuckt, und grade das war der andere Grund, warum sie beide nicht in die Partei eingetreten waren. Denn er sah es bei jeder Gelegenheit, wie sie ständig einen Unterschied zwischen Volksgenossen und Parteigenossen machten. Auch der schlechteste Parteigenosse war denen noch mehr wert als der beste Volksgenosse. War man einmal in der Partei, so konnte man sich eigentlich alles erlauben: so leicht passierte einem nichts. Das nannten sie Treue um Treue.

Er aber, der Werkmeister Otto Quangel, war für Gerechtigkeit. Jeder Mensch war ihm ein Mensch, und ob er in der Partei drin war, das hatte damit gar nichts zu tun. Wenn er in der Werkstatt immer wieder erleben musste, dass dem einen ein kleiner Fehler am Werkstück schwer angekreidet wurde und dass der andere Pfusch über Pfusch abliefern durfte, so empörte ihn das stets von Neuem. Er setzte die Zähne auf die Unterlippe und nagte wütend an ihr – wenn er’s gekonnt hätte, er wäre auch dieses Pöstchen in der DAF längst los gewesen!

Die Anna wusste das gut, darum hätte sie das nie sagen dürfen, dies Wort: Du und dein Führer! Bei der Anna war alles auch ganz anders gewesen, sie hatte ganz freiwillig das Amt in der Frauenschaft übernommen, sie hatte nicht gemusst wie er. Gott ja, er verstand es, wie es dazu bei ihr gekommen war. Zeit ihres Lebens war sie bloß ein Dienstmädchen gewesen, erst auf dem Lande, dann hier in der Stadt. Zeit ihres Lebens hatte sie Trab laufen müssen und war kommandiert worden von anderen. Und in ihrer Ehe hatte sie auch nicht viel zu sagen gehabt, nicht etwa, weil er sie nun viel kommandiert hätte, sondern einfach weil sich um ihn, den Geldverdiener, nun einmal alles drehen musste.

Aber jetzt hatte sie nun dieses Amt in der Frauenschaft, und wenn sie auch hier ihre Befehle von oben empfing, so hatte sie doch nun eine Menge Mädchen und Frauen und sogar Damen unter sich, denen nun sie kommandierte. Das machte ihr einfach Spaß, wenn sie da wieder so eine faule Nichtstuerin mit rotgelackten Fingernägeln aufgetrieben hatte, und sie konnte sie in eine Fabrik schicken. Wenn von einem der Quangels überhaupt so ein Wort zu sagen war wie ›Du und dein Führer‹, dann noch am ersten von der Anna.

Gewiss, gewiss, auch sie hatte schon längst ein Haar in der Suppe gefunden und zum Beispiel gemerkt, dass sich manche von diesen feinen Dämchen einfach nicht zur Arbeit schicken ließen, weil sie zu gute Freunde hatten oben. Oder es empörte sie, wenn bei der Verteilung von warmem Unterzeug immer dieselben drankamen, und das waren eben die mit dem Parteibuch. Auch Anna fand, dass die Rosenthals anständige Leute waren und solch ein Schicksal nicht verdient hatten, aber darum dachte sie doch nicht daran, ihr Amt aufzugeben. Sie hatte neulich erst gesagt, dass der Führer gar nicht wüsste, was seine Leute da unten für Schweinereien begingen. Der Führer konnte nicht alles wissen, und seine Leute belogen ihn einfach.

Aber nun war dieser Tod von Ottochen gekommen, und mit Beunruhigung spürte Otto Quangel, dass von jetzt an alles anders werden würde. Er sieht das kranke, gelblich weiße Gesicht Annas vor sich, wieder hört er ihre Anklage, er ist jetzt zu einer ganz ungewohnten Stunde unterwegs, diesen Schwätzer Barkhausen an der Seite, heute Abend ist die Trudel bei ihnen, es wird Tränen geben, endloses Gerede – und er, Otto Quangel, liebt doch so sehr das Gleichmaß des Lebens, den immer gleichen Arbeitstag, der möglichst gar kein besonderes Ereignis bringt. Schon der Sonntag ist ihm fast eine Störung. Und nun soll alles eine Weile durcheinandergehen, und wahrscheinlich wird die Anna nie wieder die, die sie einst war. Das war zu tief aus ihr gekommen, dieses ›Du und dein Hitler‹. Das hatte wie Hass geklungen.

Er muss sich das alles noch einmal ganz genau überlegen, nur der Barkhausen lässt ihn nicht dazu kommen. Jetzt sagt dieser Mann doch plötzlich: »Sie sollen ja auch einen Feldpostbrief bekommen haben, und er soll nicht von Ihrem Otto geschrieben worden sein?«

Quangel richtet den Blick seiner scharfen, dunklen Augen auf den anderen und murmelt: »Schwätzer!« Weil er aber mit niemandem Streit bekommen will, selbst nicht mit solch einem Garnichts wie dem Rumsteher Barkhausen, setzt er halb widerwillig hinzu: »Die Leute schwatzen alle viel zu viel!«

Der Emil Barkhausen ist nicht beleidigt, den Barkhausen kann man so leicht nicht beleidigen, er stimmt eifrig zu: »Sie sagen’s, wie’s ist, Quangel! Warum kann die Kluge, die Briefschleiche, nicht das Maulwerk halten? Aber nein, gleich muss sie allen erzählen: Die Quangels haben einen Brief aus dem Felde mit Schreibmaschinenschrift bekommen! Ist doch genug, wenn sie erzählen kann, dass Frankreich kapituliert hat!« Er macht eine kleine Pause, und dann fragt er mit einer ganz ungewohnten halblauten, teilnehmenden Stimme: »Verwundet oder vermisst oder …?«

Er schweigt. Quangel aber – nach einer längeren Pause – antwortet nur indirekt auf die Frage des anderen: »Also Frankreich hat kapituliert? Na, das hätten die gut auch einen Tag früher machen können, dann lebte mein Otto noch …«

Barkhausen antwortet ungewöhnlich lebhaft: »Aber weil soundso viel Tausende den Heldentod gestorben sind, darum hat Frankreich sich doch so rasch ergeben. Darum bleiben so viele Millionen nun am Leben. Auf so ’n Opfer muss man stolz sein als Vater!«

Quangel fragt: »Ihre sind alle noch zu klein, um ins Feld zu gehen, Nachbar?«

Fast gekränkt meint Barkhausen: »Das wissen Sie doch, Quangel! Aber wenn sie alle auf einmal stürben, durch ’ne Bombe oder so was, da wäre ich nur stolz drauf. Glauben Sie mir das nicht, Quangel?«

Aber der Werkmeister beantwortet diese Frage nicht, sondern denkt: Wenn ich schon kein rechter Vater bin und den Otto nie so lieb gehabt habe, wie ich musste – dir sind deine Gören einfach eine Last. Das glaube ich, dass du froh wärst, die durch eine Bombe alle auf einmal loszuwerden, unbesehen glaube ich dir das!

Aber er sagt nichts derart, und der Barkhausen, der schon des Wartens auf eine Antwort überdrüssig geworden ist, hat nun so gesprochen: »Denken Sie doch mal nach, Quangel, erst das Sudetenland und die Tschechoslowakei und Österreich und nu Polen und Frankreich und der halbe Balkan – wir werden doch das reichste Volk von der Welt! Was zählen da ein paar hunderttausend Tote? Reich werden wir alle!«

Ungewohnt rasch antwortet Quangel: »Und was werden wir mit dem Reichtum anfangen? Kann ich ihn essen? Schlaf ich besser, wenn ich reich bin? Werd ich als reicher Mann nicht mehr in die Fabrik gehen, und was tu ich dann den ganzen Tag? Nee, Barkhausen, ich will nie reich werden und so schon bestimmt nicht. So ein Reichtum ist nicht einen Toten wert!«

Plötzlich hat ihn Barkhausen beim Arm gepackt, seine Augen flackern, er schüttelt den Quangel, während er eilig flüstert: »Wie kannst du so reden, Quangel? Du weißt doch, dass ich dich für so ’ne Meckerei ins KZ bringen kann? Du hast ja unserm Führer direkt gegen’s Gesicht gesprochen! Wenn ich nun so einer wäre und meldete das …?«

Auch Quangel ist erschrocken über seine eigenen Worte. Diese Sache mit Otto und Anna muss ihn viel mehr aus dem Gleise geworfen haben, als er bisher gedacht hat, sonst hätte ihn seine angeborene, stets wachsame Vorsicht nicht so verlassen. Aber der andere bekommt von seinem Erschrecken nichts zu merken. Quangel befreit seinen Arm mit den starken Arbeitshänden von dem laschen Griff des anderen und sagt dabei langsam und gleichgültig: »Was regen Sie sich denn so auf, Barkhausen? Was habe ich denn gesagt, das Sie melden können? Gar nichts habe ich gesagt. Ich bin traurig, weil mein Sohn Otto gefallen ist und weil meine Frau nun vielen Kummer hat. Das können Sie melden, wenn Sie’s wollen, und wenn Sie’s wollen, dann tun Sie’s! Ich geh gleich mit und unterschreibe, dass ich das gesagt hab!«

Während Quangel aber so ungewohnt wortreich daherredet, denkt er innerlich: Ich will ’nen Besen fressen, wenn dieser Barkhausen nicht ein Spitzel ist! Wieder einer, vor dem man sich in Acht nehmen muss! Vor wem muss man sich eigentlich nicht in Acht nehmen? Wie’s mit der Anna werden wird, weiß ich auch nicht …

Unterdes sind sie aber am Fabriktor angekommen. Wieder streckt Quangel dem Barkhausen nicht die Hand hin. Er sagt einfach: »Na denn!«, und will hineingehen.

Aber Barkhausen hält ihn an der Joppe fest und flüstert eifrig: »Nachbar, was gewesen ist, darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Ich bin kein Spitzel und will keinen ins Unglück bringen. Aber nun tu mir auch einen Gefallen: Ich muss der Frau ein bisschen Geld für Lebensmittel geben und habe keinen Pfennig in der Tasche. Die Kinder haben heut noch nischt gegessen. Leih mir zehn Mark – am nächsten Freitag bekommst du sie bestimmt wieder – heilig wahr!«

Der Quangel macht sich wieder wie vorhin von dem Griff des anderen frei. Er denkt: Also so einer bist du, so verdienst du dein Geld! Und: Ich werde ihm nicht eine Mark geben, sonst denkt er, ich habe Angst vor ihm, und lässt mich nie wieder aus der Zange. Laut sagt er: »Ich bringe nur dreißig Mark die Woche nach Haus, und ich brauche jede Mark davon alleine. Ich kann dir kein Geld geben.«

Damit geht er ohne ein weiteres Wort oder einen Blick in den Torhof der Fabrik hinein. Der Pförtner dort kennt ihn und lässt ihn ohne weitere Fragen durch.

Der Barkhausen aber steht auf der Straße, starrt ihm nach und überlegt, was er nun tun soll. Am liebsten ginge er zur Gestapo und machte Meldung gegen den Quangel, ein paar Zigaretten fielen dabei schon ab. Aber besser, er tut’s nicht. Er ist heute früh zu vorschnell gewesen, er hätte den Quangel sich frei ausquatschen lassen sollen; nach dem Tode des Sohnes war der Mann in der Verfassung dazu.

Aber er hat den Quangel falsch eingeschätzt, der lässt sich nicht bluffen. Die meisten Menschen haben heute Angst, eigentlich alle, weil sie alle irgendwo irgendwas Verbotenes tun und immer fürchten, jemand weiß davon. Man muss sie nur im richtigen Augenblick überrumpeln, dann hat man sie, und sie zahlen. Aber der Quangel ist nicht so, ein Mann mit so ’nem scharfen Raubvogelgesicht. Der hat wahrscheinlich vor nichts Angst, und überrumpeln lässt der sich schon gar nicht. Nein, er wird den Mann aufgeben, vielleicht lässt sich in den nächsten Tagen mit der Frau was machen, ’ne Frau schmeißt der Tod vom einzigen Jungen noch ganz anders um! Dann fangen so ’ne Weiber an zu plappern.

Also die Frau in den nächsten Tagen, und was macht er jetzt? Er muss wirklich der Otti Geld geben, er hat heute früh heimlich das letzte Brot aus dem Küchenspind weggegessen. Aber er hat kein Geld, und woher kriegt er auf die Schnelle was? Seine Frau ist ’ne Xanthippe und imstande, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Früher war sie Hure auf der Schönhauser Allee und konnte manchmal richtig nett und lieb sein. Jetzt hat er fünf Blagen von ihr, das heißt, die meisten sind wohl kaum von ihm, und sie kann schimpfen wie ’n Fischweib in der Markthalle. Schlagen tut das Aas auch, zwischen die Kinder, und wenn’s ihn trifft, so gibt es eben ’ne kleine Klopperei, bei der sie immer das meiste bezieht, aber das macht sie nicht klug.

Nein, er kann nicht ohne Geld zur Otti kommen. Plötzlich fällt ihm die alte Rosenthal ein, die da jetzt ganz allein, ohne allen Schutz im vierten Stock Jablonskistraße 55 wohnt. Dass ihm die olle Jüdin nicht eher eingefallen ist, die ist doch ein lohnenderes Geschäft als der alte Geier, der Quangel! Sie ist ’ne gutmütige Frau, er weiß es noch von früher, als sie noch ihr Wäschegeschäft hatten, und zuerst wird er es auch auf die sanfte Tour versuchen. Will sie aber nicht, so gibt er ihr einfach einen vor den Deez! Irgendwas wird er schon finden, ein Schmuckstück oder Geld oder was zu essen, irgendeine Sache, durch die Otti besänftigt wird.

Während Barkhausen so überlegt und sich immer wieder ausmalt, was er wohl finden wird – denn die Juden haben noch alles, sie verstecken’s bloß vor den Deutschen, denen sie’s gestohlen haben –, während solcher Gedanken geht Barkhausen immer schneller in die Jablonskistraße zurück. Als er unten im Treppenhaus angekommen ist, lauscht er lange hinauf. Er möchte doch nicht gerne, dass ihn jemand hier im Vorderhaus sähe, er selbst wohnt im Hinterhaus, was sich Gartenhaus schimpft, im Souterrain, hat also zu gut deutsch eine Kellerwohnung. Ihn selbst stört das nicht, nur wegen der Leute ist es ihm manchmal peinlich.

Es rührt sich nichts im Treppenhaus, und Barkhausen fängt an, eilig, aber leise die Stufen hochzusteigen. Aus der Wohnung der Persickes schallt wüster Lärm, Gejohle und Gelächter, die feiern schon mal wieder. An so ’ne wie die Persickes müsste er mal Anschluss bekommen, die haben die richtigen Verbindungen, dann ginge es auch mit ihm voran. Aber solche sehen einen Gelegenheitsspitzel, wie er ist, natürlich gar nicht an; besonders die Jungen in der SS und der Baldur sind unglaublich hochnäsig. Der Alte ist schon besser, schenkt ihm manchmal fünf Mark, wenn er angesoffen ist …

In der Wohnung der Quangels ist alles still, und eine Treppe höher bei der Rosenthal hört er auch keinen Laut, so lange er auch das Ohr gegen die Tür legt. So klingelt er rasch und geschäftsmäßig, wie es etwa der Briefbote täte, der es eilig hat, weiterzukommen.

Aber nichts rührt sich, und nach ein, zwei Minuten Warten entschließt sich Barkhausen zu einem zweiten und später zu einem dritten Klingeln. Dazwischen lauscht er, hört nichts, flüstert aber doch durch das Schlüsselloch: »Frau Rosenthal, machen Sie doch auf! Ich bring Ihnen Nachricht von Ihrem Mann! Schnell, ehe mich einer sieht! Frau Rosenthal, ich hör Sie doch, machen Sie schon auf!«

Dazwischen klingelt er immer wieder, aber alles ganz erfolglos. Schließlich packt ihn die Wut. Er kann doch nicht auch hier wieder ganz erfolglos abziehen, mit der Otti gibt es einen Heidenstunk. Die olle Jüdsche soll rausgeben, was sie ihm gestohlen hat! Er klingelt rasend, und dazwischen schreit er am Schlüsselloch: »Mach uff, du olle Judensau, oder ich lackier dir die Fresse, dass du nich mehr aus den Augen kieken kannst! Ich bring dich heute noch ins KZ, wenn du nicht aufmachst, verdammte Jüdsche!«

Wenn er jetzt bloß Benzin bei sich hätte, er steckte dem Aas auf der Stelle die Türe an!

Aber plötzlich wird Barkhausen ganz still. Er hat tiefer unten eine Wohnungstür gehen gehört, er drückt sich eng an die Wand. Keiner darf ihn hier sehen. Natürlich wollen die auf die Straße, er muss jetzt bloß stille sein.

Doch der Schritt geht treppauf, unaufhaltsam, wenn auch langsam und stolpernd. Es ist natürlich einer von den Persickes, und ein besoffener Persicke, das ist grade, was dem Barkhausen jetzt gefehlt hat. Natürlich will der auf den Boden, aber der Boden ist durch eine verschlossene Eisentür gesichert, da gibt’s kein Versteck. Nun ist nur noch die einzige Hoffnung, dass der Betrunkene, ohne ihn zu merken, an ihm vorübergeht; wenn’s der alte Persicke ist, kann’s passieren.

Aber es ist nicht der alte Persicke, es ist der ekelhafte Bengel, der Baldur, der Schlimmste von der ganzen Bande! Ewig läuft er in seiner HJ-Führer-Uniform2 herum und erwartet, dass man ihn zuerst grüßt, obwohl er doch ein reiner Garnichts ist. Langsam kommt der Baldur die letzten Treppenstufen hoch, er hält sich fest am Treppengeländer, so angetrunken wie er ist. Er hat natürlich trotz seiner glasigen Augen den Barkhausen da an der Wand längst gesehen, er spricht ihn aber erst an, als er direkt vor ihm steht: »Was schnüffelst du denn hier vorne im Hause herum? Ich will das nicht haben, mach, dass du in den Keller zu deiner Nutte kommst! Marsch, hau ab!«

Und er hebt den Fuß mit dem genagelten Schuh, setzt ihn aber gleich wieder hin: zum Fußtrittgeben steht er zu wacklig auf den Füßen.

Einem Ton wie dem eben ist der Barkhausen einfach nicht gewachsen. Wenn er so angeschnauzt wird, kriecht er ganz in sich zusammen, hat bloß Angst. Er flüstert demütig: »Entschuldigen Sie bloß, Herr Persicke! Wollte mir nur mal ’nen kleinen Spaß mit der ollen Jüdschen machen!«

Der Baldur legt vor angestrengtem Nachdenken die Stirne in Falten. Nach einer Weile sagt er: »Klauen wolltste, du Aas, das ist dein Spaß mit der ollen Jüdschen. Na, geh voran!«

So grob die Worte auch waren, so klangen sie doch zweifelsfrei wohlwollender; für so was hatte Barkhausen ein feines Ohr. So sagt er denn mit einem für den Witz um Entschuldigung bittenden Lächeln: »Ick klau doch nicht, Herr Persicke, ick organisier bloß manchmal ein bisschen!«

Baldur Persicke erwidert das Lächeln nicht. Mit solchen Leuten macht er sich nicht gemein, wenn sie auch manchmal nützlich sein können. Er klettert nur vorsichtig hinter Barkhausen die Treppe hinunter.

Beide Männer sind so mit ihren Gedanken beschäftigt, dass sie darauf nicht achthaben, dass die Flurtür bei den Quangels jetzt nur angelehnt ist. Und sie wird sofort wieder geöffnet, als die beiden Männer vorüber sind. Anna Quangel huscht ans Treppengeländer und lauscht hinunter.

Vor der Flurtür der Persickes hebt Barkhausen stramm die Hand zum deutschen Gruß: »Heil Hitler, Herr Persicke! Und ich danke Ihnen auch schön!«

Wofür er eigentlich dankt, weiß er selbst nicht so genau. Vielleicht, weil er nicht mit dem Fuß in den Hintern getreten und die Treppe hinuntergeworfen ist. Er hätte sich das ja auch gefallen lassen müssen, solch kleiner Pinscher wie er ist.

Baldur Persicke erwidert den Gruß nicht. Er starrt den anderen mit seinen glasigen Augen an und erreicht, dass der nach kurzem zu blinzeln anfängt und den Blick zur Erde senkt. Baldur fragt: »Du wolltest dir also einen Spaß mit der alten Rosenthal machen?«

»Ja«, antwortet Barkhausen leise mit gesenktem Blick.

»Was denn für ’nen Spaß?«, wird er weiter gefragt. »Bloß so Firma Klau und Lange?«

Barkhausen riskiert einen raschen Blick in das Gesicht seines Gegenübers. »Och!«, sagt er. »Ich hätte ihr auch schon die Fresse lackiert!«

»So!«, antwortet der Baldur nur. »So!«

Eine Weile stehen sie schweigend. Der Barkhausen überlegt, ob er jetzt gehen darf, aber eigentlich hat er noch nicht den Befehl zum Abtreten bekommen. So wartet er stumm, mit wieder gesenktem Blick, weiter.

»Geh da mal rein!«, sagt Persicke plötzlich mit sehr mühsamer Zunge. Er zeigt mit ausgestrecktem Finger auf die offene Flurtür der Persickes. »Vielleicht habe ich dir noch was zu sagen. Mal sehen!«

Barkhausen marschiert, wie vom weisenden Zeigefinger befohlen, schweigend in die Wohnung der Persickes. Baldur Persicke folgt ein wenig schwankend, aber in soldatischer Haltung. Die Tür schlägt hinter beiden zu.

Oben löst sich Frau Anna Quangel vom Treppengeländer und schleicht in die eigene Wohnung zurück, deren Tür sie sachte ins Schloss gleiten lässt. Warum sie die beiden eigentlich bei ihrem Gespräch, erst oben vor der Wohnung der Frau Rosenthal, dann unten vor Persickes Tür, belauscht hat, sie weiß es nicht. Sie folgt sonst ganz der Gewohnheit ihres Mannes: die Mitbewohner können tun und lassen, was sie wollen. Frau Annas Gesicht ist noch immer krankhaft weiß, und in ihren Augenlidern ist ein irritiertes Zucken. Ein paarmal schon hätte sie sich gerne hingesetzt und geweint, aber sie kann es nicht. Ihr gehen Redensarten durch den Kopf wie: »Es drückt mir das Herz ab«, oder: »Es hat mich vor den Kopf geschlagen«, oder: »Es steht mir vor dem Magen«. Von all dem empfindet sie etwas, aber auch noch dies: »Die sollen mir nicht ungestraft meinen Jungen umgebracht haben. Ich kann auch anders sein …«

Wieder weiß sie nicht, was sie mit dem Anderssein meint, aber dies Lauschen eben war vielleicht schon ein Anfang davon. Otto wird nicht mehr alles allein bestimmen können, denkt sie auch noch. Ich will auch mal tun können, was ich will, auch wenn es ihm nicht passt.

Sie macht sich eifrig an die Fertigstellung des Essens. Die meisten Lebensmittel, die sie beide auf Karten zugeteilt erhalten, bekommt er. Er ist nicht mehr jung und muss ständig über seine Kraft arbeiten; sie kann viel sitzen und Näharbeit tun, also versteht sich solche Teilung von selbst.

Während sie noch mit ihren Kochtöpfen hantiert, verlässt Barkhausen wieder die Wohnung der Persickes. Sobald er die Treppe hinuntersteigt, verliert seine Haltung all das Kriecherische, das sie vor denen hatte. Er geht aufrecht über den Hof, sein Magen ist angenehm von zwei Schnäpsen erwärmt, und in der Tasche hat er zwei Zehnmarkscheine, einer von ihnen wird Ottis üble Laune besänftigen.

Aber als er die Stube im Souterrain betritt, ist Otti keiner üblen Laune. Auf dem Tisch liegt eine weiße Decke, und Otti sitzt mit einem Barkhausen nicht bekannten Manne auf dem Sofa. Der Fremde, der gar nicht schlecht angezogen ist, zieht hastig seinen Arm, der um Ottis Schulter lag, zurück. Aber das hätte er gar nicht zu tun brauchen, in so was war Barkhausen nie heikel.

Er denkt: Kiek mal, das alte Aas, solche fängt sie sich auch ein! Der ist mindestens Bankangestellter oder Lehrer …

In der Küche heulen und jaulen die Kinder. Barkhausen bringt jedem eine dicke Scheibe von dem Brot, das auf dem Tisch steht. Dann fängt er selber zu frühstücken an, es ist sowohl Brot wie Wurst wie Schnaps da. Für was so ein Freier alles gut ist! Er streift den Mann auf dem Sofa mit einem zufriedenen Blick. Der Mann scheint sich nicht so wohl wie Barkhausen zu fühlen.

Darum geht Barkhausen auch schnell, sobald er ein bisschen gegessen hat. Er will den Freier um Gottes willen nicht vergraulen! Das Gute ist, dass er nun die ganzen zwanzig Mark für sich behalten kann. Barkhausen richtet seine Schritte nach der Rollerstraße; er hat von einer Kneipe dort gehört, wo die Leute besonders leichtsinnig reden sollen. Vielleicht lässt sich da was machen. Man kann jetzt in Berlin überall Fische fangen. Und wenn nicht bei Tage, dann bei Nacht.

Wenn Barkhausen an die Nacht denkt, zuckt es immer wie Lachen hinter seinem lose herabhängenden Schnurrbart. Dieser Baldur Persicke, alle diese Persickes, was für ’ne Bande! Aber ihn sollen sie nicht für dumm verkaufen, ihn nicht! Sie sollen bloß nicht glauben, bei ihm ist es mit zwanzig Mark und zwei Schnäpsen getan. Vielleicht kommt noch mal die Zeit, wo er alle diese Persickes in die Tasche steckt. Er muss nur jetzt demütig und schlau sein.

Dabei fällt Barkhausen ein, dass er noch vor der Nacht einen gewissen Enno finden muss, Enno ist vielleicht der richtige Mann für so was. Aber keine Angst, den Enno findet er schon. Der macht täglich seine Runde durch nur drei oder vier Lokale, wo die kleinen Rennwetter verkehren. Wie dieser Enno wirklich heißt, das weiß Barkhausen nicht. Er kennt ihn nur aus den paar Lokalen, wo ihn alle Enno rufen. Er wird ihn schon finden, und er wird vielleicht sogar der richtige Mann sein.

Winterhilfswerk des Deutschen Volkes; organisierte Sammelaktionen zur Unterstützung Bedürftiger <<<

Die Hitlerjugend oder Hitler-Jugend war die Jugend- und Nachwuchsorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. <<<

4. Trudel Baumann verrät ein Geheimnis

So leicht Otto Quangel auch in die Fabrik gekommen war, so schwer war es zu erreichen, dass die Trudel Baumann zu ihm herausgerufen wurde. Sie arbeiteten hier nämlich – übrigens genau wie in Quangels Fabrik – nicht nur im Akkord, sondern jede Arbeitsstube musste auch ein bestimmtes Pensum schaffen, da kam es oft auf jede Minute an.

Aber schließlich erreicht Quangel doch sein Ziel, schließlich ist der andere genauso ein Werkmeister wie er selbst. Man kann einem Kollegen so was schlecht abschlagen, besonders wenn grade der Sohn gefallen ist. Das hat Quangel nun doch sagen müssen, bloß um die Trudel zu sehen zu kriegen. Daraus folgt, dass er’s ihr auch selber sagen muss, gegen die Bitte der Frau, sonst würde es ihr der Werkmeister erzählen. Hoffentlich gibt’s kein Geschrei und vor allem keine Umfallerei. Eigentlich ein Wunder, wie die Anna sich gehalten hat – nun, die Trudel steht auch auf festen Beinen.

Da kommt sie endlich, und Quangel, der nie ein anderes Verhältnis als das zu seiner Frau gehabt hat, muss sich gestehen, dass sie reizend aussieht mit ihrem Wuschelkopf dunkler, plustriger Haare, dem runden Gesicht, dem keine Fabrikarbeit die frischen Farben hat nehmen können, mit den lachenden Augen und der hohen Brust. Selbst jetzt, wo sie wegen der Arbeit lange blaue Hosen trägt und einen alten, vielfach gestopften Jumper, der voll von Garnresten hängt, selbst jetzt sieht sie reizend aus. Das Schönste an ihr ist aber vielleicht ihre Art, sich zu bewegen, alles sprüht von Leben, jeden Schritt scheint sie gerne zu tun: sie quillt über vor Lebensfreude.

Ein Wunder eigentlich, denkt Otto Quangel flüchtig, dass solch eine Trantute wie der Otto, so ein von der Mutter verpimpeltes Söhnchen, sich solch ein Prachtmädel einhandeln konnte. Aber, verbessert er sich gleich, was weiß ich denn vom Otto? Ich habe ihn ja eigentlich nie richtig gesehen. Er muss ganz anders gewesen sein, wie ich gedacht habe. Und mit den Radios hat er wirklich was losgehabt, die Meister haben sich doch alle um ihn gerissen.

»Tag, Trudel«, sagt er und gibt ihr seine Hand, in die rasch und kräftig ihre warme, mollige schlüpft.

»Tag, Vater«, antwortet sie. »Nun, was ist los bei euch zu Haus? Hat Muttchen mal wieder Sehnsucht nach mir, oder hat Otto geschrieben? Ich will sehen, dass ich möglichst bald mal bei euch reinschaue.«

»Es muss schon heute Abend sein, Trudel«, sagte Otto Quangel. »Die Sache ist nämlich die …«

Aber er spricht seinen Satz nicht zu Ende. Trudel ist in ihrer raschen Art schon in die Tasche der blauen Hose gefahren und hat einen Taschenkalender hervorgeholt, in dem sie jetzt blättert. Sie hört nur mit halbem Ohr zu, nicht der richtige Augenblick, um ihr so was zu sagen. So wartet denn Quangel geduldig, bis sie gefunden hat, was sie sucht.

Diese Zusammenkunft der beiden findet in einem langen, zugigen Gange statt, dessen getünchte Wände ganz vollgepflastert mit Plakaten sind. Unwillkürlich fällt Quangels Blick auf ein Plakat, das schräg hinter Trudel hängt. Er liest ein paar Worte, die fettgedruckte Überschrift: »Im Namen des deutschen Volkes«, dann drei Namen und: »wurden wegen Landes- und Hochverrates zum Tode durch den Strang verurteilt. Die Hinrichtung wurde heute Morgen in der Strafanstalt Plötzensee vollzogen.«

Ganz unwillkürlich hat er mit beiden Händen die Trudel gefasst und sie so weit zur Seite gezogen, dass sie nicht mehr vor dem Plakat steht. »Wieso?«, hat sie erst überrascht gefragt, dann sind ihre Augen dem Blick der seinen gefolgt, und sie liest auch das Plakat. Sie gibt einen Laut von sich, der alles bedeuten kann: Protest gegen das Gelesene, Ablehnung von Quangels Tun, Gleichgültigkeit, aber jedenfalls kehrt sie nicht an den alten Platz zurück. Sie sagt und steckt den Kalender wieder in die Tasche: »Heute Abend geht’s unmöglich, Vater, aber morgen werde ich gegen acht bei euch sein.«

»Es muss aber heute Abend gehen, Trudel!«, widerspricht Otto Quangel. »Es ist nämlich Nachricht gekommen über Otto.« Sein Blick ist noch schärfer geworden, er sieht, wie das Lachen aus ihrem Blick schwindet. »Der Otto ist nämlich gefallen, Trudel.«

Es ist seltsam, derselbe Laut, den Otto Quangel bei dieser Nachricht von sich gegeben hat, kommt jetzt aus Trudels Brust, ein tiefes »Oh …!«. Einen Augenblick sieht sie den Mann mit schwimmenden Augen an, ihre Lippen zittern; dann wendet sie das Gesicht zur Wand, sie lehnt ihre Stirn gegen sie. Sie weint, aber sie weint lautlos. Quangel sieht wohl ihre Schultern beben, aber er hört keinen Laut.

Tapferes Mädel!, denkt er. Wie sie doch am Otto gehangen hat! In seiner Art ist er auch tapfer gewesen, hat nie mit diesen Scheißkerlen mitgemacht, hat sich nicht von der HJ1 gegen seine Eltern aufhetzen lassen, war immer gegen das Soldatenspielen und gegen den Krieg. Dieser verdammte Krieg!

Er hält inne, erschrocken über das, was er da eben gedacht hat. Verändert er sich nun auch schon? Das war ja eben beinahe so etwas wie Annas ›Du und dein Hitler!‹.

Dann sieht er, dass Trudel mit der Stirne nun grade gegen jenes Plakat lehnt, von dem er sie eben erst fortgezogen hat. Über ihrem Kopf steht in Fettschrift zu lesen: »Im Namen des deutschen Volkes«, ihre Stirn verdeckt die Namen der drei Gehängten …

Und wie eine Vision steigt es vor ihm auf, dass eines Tages solch ein Plakat mit den Namen von ihm und Anna und Trudel an den Wänden kleben könnte. Er schüttelt unmutig den Kopf. Er ist ein einfacher Handarbeiter, der nur seine Ruhe haben und nichts von Politik wissen will, Anna kümmert sich nur um ihren Haushalt, und solch ein bildhübsches Mädel wie die Trudel dort wird bald einen neuen Freund gefunden haben …

Aber die Vision ist hartnäckig, sie bleibt. Unsere Namen an der Wand, denkt er, nun völlig verwirrt. Und warum eigentlich nicht? Am Galgen hängen ist auch nicht schlimmer, als von einer Granate zerrissen zu werden oder am Bauchschuss krepieren! Das alles ist nicht wichtig. Was allein wichtig ist, das ist: Ich muss rauskriegen, was das mit dem Hitler ist. Erst schien doch alles gut zu sein, und nun plötzlich ist alles schlimm. Plötzlich sehe ich nur Unterdrückung und Hass und Zwang und Leid, so viel Leid … Ein paar Tausend, hat dieser feige Spitzel, der Barkhausen, gesagt. Als wenn es auf die Zahl ankäme! Wenn nur ein einziger Mensch ungerecht leidet, und ich kann es ändern, und ich tue es nicht, bloß weil ich feige bin und meine Ruhe zu sehr liebe, dann …

Hier wagt er nicht weiterzudenken. Er hat Angst, richtig Angst davor, wohin ihn ein solcher zu Ende gedachter Gedanke führen kann. Sein ganzes Leben müsste er dann vielleicht ändern!

Stattdessen starrt er wieder auf das Mädchen, über dessen Kopf »Im Namen des deutschen Volkes« zu lesen ist. Nicht grade gegen dieses Plakat gelehnt, sollte sie weinen. Er kann der Versuchung nicht widerstehen, er dreht ihre Schulter von der Wand fort und sagt, so sanft er kann: »Komm, Trudel, nicht gegen dieses Plakat …«