Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Woher die Wut auf alles und jeden in einer Seele, die so zart und schönheitsmächtig ist? Mitten in der schroffen Bergwüste der Halbinsel Sinai. Nach beschwerlicher Wanderung hat ein 60-jähriger Professor für Kunst und Kommunikation endlich den Platz gefunden, an dem er sterben will. Er ist aus der heimischen Klinik geflohen, in der er wegen Lungenkrebs im Endstadium behandelt wurde. Hier, in der völligen Abgeschiedenheit und Stille der Wüste, möchte er "nicht vergehen wie Rauch, sondern verdunsten wie ein Tropfen auf heißem Stein ..." Eines Abends erscheint eine rätselhafte junge Frau an seinem Sterbelager. Erst jetzt beginnt die eigentliche Reise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Woher die Wut auf alles und jeden in einer Seele, die so zart und schönheitsmächtig ist?

Mitten in der schroffen Bergwüste der Halbinsel Sinai. Nach beschwerlicher Wanderung hat ein 60-jähriger Professor für Kunst und Kommunikation endlich den Platz gefunden, an dem er sterben will.

Er ist aus der heimischen Klinik geflohen, in der er wegen Lungenkrebs im Endstadium behandelt wurde. Hier, in der völligen Abgeschiedenheit und Stille der Wüste, möchte er "nicht vergehen wie Rauch, sondern verdunsten wie ein Tropfen auf heißem Stein..."

Eines Abends erscheint eine rätselhafte junge Frau an seinem Sterbelager. Erst jetzt beginnt die eigentliche Reise.

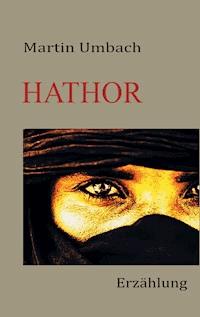

Martin Umbach, bekannter Film- und Fernsehschauspieler sowie Synchronsprecher, legt hier seine zweite literarische Arbeit vor.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

I

Dies ist die letzte Dattel.

Ich drehe sie zwischen den Fingern und betrachte sie genau. Die braune, klebrig-glänzende Haut mit den länglichen Wülsten sieht aus wie die eines Insekts. Sie fühlt sich fest und zugleich weich an. Geruch hat sie keinen, aber das kann auch an meiner durch jahrzehntelanges Rauchen eingeschränkten Empfänglichkeit liegen. Sie hat ein eigentümliches Gewicht, federleicht und doch schwer von der Bedeutung, die sie für mich hat: Sie wird das letzte sein, was ich in diesem Leben esse. Vorsichtig lege ich sie zurück in den grün-transparenten Plastikbeutel, in dem ich sie zusammen mit ihren Schwestern hierher getragen habe. Ob manche von ihnen an der selben Palme gereift sind? – Ich weiß nicht für wann, aber ich spare sie mir noch auf.

Dies ist das letzte Wasser.

Es ist ebenfalls in Plastik eingesperrt. Vier der hässlichen Flaschen mit blauer Bauchbinde sind in meinem Rucksack drei davon leer, ich habe sie nicht zurückgelassen auf meinem Weg. Ich will die Wüste nicht verunstalten mit den Hinterlassenschaften des Durstigen, der hier nichts zu suchen hat außer dem Tod. Irgendwann wird sie wohl jemand finden, zusammen mit meinem Leichnam und den anderen Dingen, die ich bei mir gehabt haben werde. Aber so ist es besser, sauberer. Auch könnten sie auf meine Spur führen und eine sinnlose Rettungsaktion auslösen. Alles das will ich vermeiden. Ich wünsche mir: dass erst in vielen Jahren zufällig jemand auf meine dann schon leergenagten, gebleichten Knochen und das wenige stößt, was sonst noch von mir bleibt.

Vier Flaschen à eineinhalb Liter sind nicht viel in der Wüste. Wenn man weniger als eine am Tag leert, beginnt man schon, gefährlich auszutrocknen. Der Kopf brummt, Schwindel setzt ein, die Schritte werden schwer, die Lippen springen auf. Und doch hab ich nicht mehr mitgenommen, denn länger hoffte ich nicht suchen zu müssen nach dem Ort, an dem ich bleiben könnte. Und jeder getrunkene Schluck bedeutet weniger Gewicht auf dem Rücken, ein gar nicht so kleines Bild für die ersehnte Erleichterung. Nun ist also nur noch ein guter Liter übrig. Wie gläubig man an diesen Maßeinheiten hängt, als wären sie nicht menschengemacht, also willkürlich, sondern sprächen eine ewige, sichere Sprache. Ich trinke jetzt die Hälfte, sag ich mir, und morgen den Rest. Beim Greifen um das erstaunlich kühle Plastik versuche ich, das Knacken zu vermeiden, eines der unzähligen widerlichen Geräusche, mit denen der weiße Mann die Welt verpestet hat. Es gelingt. Nur das Glucksen als ich die Flasche hebe, an den Mund setze und das Wasser in mich schütte, ist zu hören.

Heute habe ich den Platz gefunden. Ist es nicht gleichgültig, wo man stirbt? Ich habe heimlich beim morgendlichen Schichtwechsel die Klinik verlassen, bin mit dem Taxi zu einer Filiale meiner Bank gefahren, wo man mich nicht kennt, um das nötige Geld abzuheben, dann weiter zu meiner Wohnung, um den Pass und was ich sonst noch für unverzichtbar hielt in den Rucksack zu packen, die Flüge zu buchen ... Die Stunden bis zum Abflug waren besonders anstrengend, denn ich konnte ja nicht zu Hause bleiben, musste mich unauffindbar halten. Zum Glück hatte ich in der kleinen Emaildose, die mir Gesine vor fünf Jahren zum Geburtstag geschenkt hat, noch genügend Gras, um mich die verbleibende Zeit halbwegs schmerzfrei überstehen zu lassen. Sagen wir achtelswegs. Den Rauch in die verkrebste Lunge zu ziehen, war gar nicht leicht, aber nach so langer Übung und unter ausgiebigem Husten doch möglich. Ich hatte alles gepackt und erledigt, war hinreichend stoned und konnte mich doch nicht gleich von meiner Behausung lösen. Ich strich an den Bücherregalen entlang, als bestünde Hoffnung, dort Antworten auf irgendetwas zu finden, oder zumindest etwas wie Trost oder altes Behagen. Ich inspizierte meine Plattensammlung, legte versuchsweise Mozart, Arvo Pärt, Van Morrison und Art Blakey auf, brach aber jeweils nach ein paar Takten ab. Ich sah im Kühlschrank nach und fand dort ein steinhartes Stück Parmesan, eine Zucchini im grau-schwarzen Pelz und eine angebrochene Flasche Weißwein. Wann und aus welchem Anlass hatte ich die geöffnet (als hätte ich fürs Trinken Anlässe gebraucht!)? Das musste Wochen her sein, eher Monate. Der Blick durch die ungeputzten Fenster auf die Dächer der umliegenden Häuser – tausendfach vertraut, jetzt ohne Resonanz. Alles, die schönen Möbel, die Teppiche, die Bilder an den Wänden, die vielen kleinen und großen Gegenstände, die ich durch Erbschaft, Geschenk oder Kauf erworben und mit denen ich mir diese von mir allein bewohnte Lebensschatulle geschaffen hatte, von der jeder, der sie betrat, sofort entzückt war – alles das stand jetzt vor mir wie das Bild einer lange verflossenen Geliebten, auf deren Namen man beim besten Willen nicht mehr kommt. Schließlich rief ich ein Taxi, legte die Schlüssel auf die kleine Kommode neben der Eingangstür und zog sie von außen zu. Die restliche Zeit verbrachte ich am Flughafen.

Warum der Sinai und nicht der Amazonas? Und überhaupt: Warum der Tod? Und nicht das Leben? Warum ist keiner oder keine da, um mir die Hand zu halten, die Tränen der Erbitterung zu trocknen und mir zu sagen, dass alles einen Sinn hat? Was habe ich getan – mit mir und allen anderen? Für welche Untat räche ich mich (an wem?) mit dieser unsagbaren Einsamkeit, mit dem Entschluss, mich aus der Welt zu stehlen wie ein Dieb aus einem reichen Haus, mit dessen Schätzen er nichts anzufangen weiß und also wieder geht, mit leeren Händen? Wurde ich nicht geliebt? Und habe ich nicht, in irrer Erwartung eines noch Größeren, jede Liebe abgetan und kleingerieben zwischen den Steinen der Anspruchsgründe, sie dann verstreut in alle Winde als sei der Vorrat unerschöpflich? Woher die Wut auf alles und jeden in einer Seele, die so zart und schönheitsmächtig ist? Was hat mich krank gemacht? Warum bin ich allein? Was hat mich krank gemacht.

Ich weiß nicht, wieso mein Hirn mir gerade diese jüngste Aufbruch-Vergangenheit vorspielt, anstelle, meinethalben, des wohligen Gefühls, als Kind krank im Bett zu liegen und die sorgende Geschäftigkeit der Mutter zu spüren, ihre urvertraute Stimme und Nähe ... Denn schließlich, falls ich es vergessen haben sollte: Es geht ans Sterben und da, so hört und liest man, ist es die Mutter, an die man denkt.

Nun gut. Ich habe also den Platz gefunden, von dem ich mich nicht mehr aus eigener Kraft wegbewegen will. Die Sonne steht schon tief über dem zerklüfteten Berg in meinem Rücken, an dessen Sandgestein Jahrtausende von Hitze und Kälte und Wind gearbeitet haben. Eine Düne aus feinstem rotem Sand hat sich fast bis auf halbe Höhe auf die eine Seite eines Einschnitts in seinem Hang geschmiegt. Oben ist ein höhlenartiger Felsüberhang, davor steht ein einzelner größerer Brocken. Beides wird mich ein wenig vor Wind und Sonne, letzterer auch vor fremden Blicken schützen. Wenn meine Spuren verweht sein werden, was allerdings ein paar Tage dauern kann, bin ich hier nicht zu entdecken. Da ich weder Holz noch genügend Wasser bei mir habe, werde ich nicht, wie an den vergangenen Abenden, Feuer für Tee machen, sodass auch kein Rauch mein Versteck verraten kann. Neben diesen praktischen Gesichtspunkten war auch die schiere Erschöpfung Grund für meine Wahl. Das und, vor allem, ein unbestimmtes Gefühl, endlich angekommen zu sein. Hier bin ich also mit schwerem Atem hinaufgestapft, hab mein Gepäck abgeworfen und mich gleich daneben.

Vor wie vielen Stunden das war? Meine Uhr hab ich dem örtlichen Beduinen-Scheich geschenkt, der mich vor drei Tagen in seinem nagelneuen Landcruiser ins Herz des Sinai gefahren hat. Er war hocherfreut über das Geschenk, denn schon für dir Fahrt, die Vorräte, das Wasser und die paar Gramm des von ihm angebauten Grases gegen meine Schmerzen, das letzte hab ich gestern weggeraucht, hatte er eine wahrhaft astronomische Summe verlangt und widerspruchslos erhalten. Dass das, was er für das Geschäft des Jahres mit dem dümmsten weißen Trottel des Jahrzehnts halten musste, nur dazu diente, sein Misstrauen zu zerstreuen und meine wahren Absichten zu verschleiern, um zu verhindern, dass er sich für meinen weiteren Verbleib interessierte und zuständig fühlte, hat er wohl kaum geahnt. Ich hatte ihm, der für das Gebiet hier der Verantwortliche ist, zur Erklärung für meinen geringen Bedarf an Wasser und Nahrung die Geschichte einer Sinai-Durchquerung aufgetischt, die mich in wenigen Tagen aus seinem Herrschaftsbereich hinausführen würde. Das viele Geld und schließlich auch die Uhr (in einfachstem Englisch hatte ich ihm etwas von „der Tyrannei der Zeit entfliehen“ vorschwadroniert und er hatte mit ernsthaftem Eifer so getan, als verstünde er, wovon ich sprach), scheinen den gewünschten Effekt gehabt zu haben: Seit ich dem davonröhrenden SUV nachgewunken habe, habe ich weder ihn, noch ein anderes Mitglied seines Stammes, noch überhaupt einen Menschen gesehen.

Der Berg, mein Todesberg, ist einer von vielen seinesgleichen, die still-bizarr das flache, langgestreckte Tal umstehen, in dem ich heute nach mühevoller Wanderung gelandet bin. In Schichten über Schichten aufgetürmt, die Flanken voller wüstem Geröll, das, wie alles hier, ständig die Farbe wechselt, erregen sie mit ihren hundertfältigen Strukturen die Einbildungskraft und lassen – wie in der Kindheit die Wolkenbildungen und Bettdeckenlandschaften – Gestalten, geheime Wege, Ahnungen von altem und frischen Schicksal in der Seele erstehen.

Die Wüste ist weiblich. Sie umfängt mich mit milder Hingabe. Sie betrachtet mich wie die beste der Mütter: mit sorgloser Sorge, mit stolzem Gleichmut, mit sanften, verstehenden Augen. Ihre Bewegung ist weich und fließend, sie trumpft nicht auf, ist sich selbst genug.

Ob die Beduinen, die hier seit Abergenerationen leben, für alles was sie ist, so viele Namen haben wie die Inuit für Schnee? Ob sie sie männlich, weiblich oder beides sehen?

Gesine fand, ich sei wissbegierig: Kaum eine Unterhaltung, von der ich nicht aufgesprungen wäre, um etwas nachzuschlagen. Und immer das Gefühl, mein Wissen verhielte sich zum Wissen wie das Sandkorn zur Düne. All die Sprachen, die ich so gerne hätte sprechen können. Die Baum- und Vogel- und Gesteinsarten. Die Strings und Quarks. Die Geschichte der afrikanischen Königreiche. Die geheimnisvollen Abteilungen und Funktionen des Gehirns. – Und was ich weiß? Fragmentiert, verstümmelt, vernebelt. Ach, diesen Durst hätte ich in dem einen Leben ja doch niemals stillen können! So wenig wie den des Körpers, wenn bald der letzte Tropfen Wasser getrunken ist.

Wie häufig mir dieses Wort seit dem Tag meiner Diagnose durch den Kopf hallt: DER LETZTE, DIE LETZTE, DAS LETZTE. Firsts und lasts seien die mächtigsten erzählerischen Mittel, hat mich jemand belehrt. Ich beginne zu ahne, was gemeint ist. Fast alles, und bald auch der Atem, ist jetzt ein last. – Wird das Sterben ein first sein? So wie der erste Schultag, der erste Kuss, der erste Erguss? - Die erste Zigarette?

Nein, mit Gewissheit erinnere ich mich nicht an sie. Ich glaube, es war eine „Krone“ oder eine „Kurmark“, irgendeine eine längst verdrängte Marke. Ich muss sie damals als Einschnitt, als Zuwachs erlebt haben. Und beides ist es ja nun auch geworden.

Aber was lässt sich über das Tabakrauchen sagen, was nicht schon tausend Mal gesagt worden ist, im Guten wie im Schlechten? Mir jedenfalls fällt nichts dazu ein und schon lange hat mich jedes Gespräch darüber tödlich gelangweilt. Ich habe geraucht, ich habe Lungenkrebs. Das ist alles.

Oder vielleicht doch nicht alles. Denn ich werde nicht daran sterben, ich werde nicht vergehen wie Rauch. Ich werde verdunsten wie ein Tropfen auf heißem Stein, versickern, vertrocknen ... Das wünsche ich mir.

Und die Schmerzen? Schlecht zu beschreiben. – Ein brennender Dornbusch, der von den Flammen nie verzehrt wird. Von einer Bestie im Inneren zerfleischt werden. Ein Kriegsgeheul und ein Kampf mit Säbeln und Spießen. Ein Um- und Ein- und Ausstülpen. Ein innerlich gehäutet, gerädert und gevierteilt werden. Geteert, gefedert, gesotten, ersäuft. So etwa. Eher unschön also. Auch weil man weiß: das hört nicht auf, das steigert sich noch bis zum Ende – von dem es heißt, es sei besonders qualvoll wie jeder Erstickungstod. Dem also – und dem ganzen medizinischen Irrsinn, der besoffen zwischen Allmachtsphantasien und totaler Hilflosigkeit hin und her taumelt – entziehe ich mir hier. – Ob verdursten so viel „schöner“ ist, ich weiß es nicht. Aber es ist immerhin mein eigenes Verdursten, von mir gewählt, von mir herbeigeführt.

Und es ist hier. Im Herz der Stille. Und das ist schön.

Zum zweiten Mal schon besucht mich ein kleiner Vogel. Er ist lackschwarz mit weißem Unterbauch und weißer Kappe. Mit dünnen Beinchen hockt er auf einem Stein in meiner Nähe und wendet sein Köpfchen mit dem halmlangen schwarzen Schnabel ruckartig hin