25,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

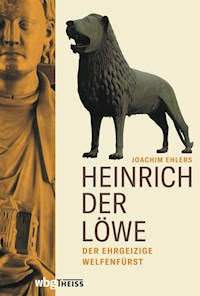

Aufstieg und Fall des großen Welfenfürsten An Heinrich dem Löwen kommt man nicht vorbei: Der Sachsenherzog war einer der reichsten und mächtigsten Fürsten des Mittelalters. Er beförderte die Wahl seines Verwandten Friedrich Barbarossa zum König und wurde daraufhin noch Herzog von Bayern. Das Zerwürfnis mit Barbarossa schließlich führte zur staufisch-welfischen Feindschaft, die für das deutsche Mittelalter bedeutsam ist. Über Heinrich den Löwen kann man nicht neutral sprechen. Sein Bild war in der Nachwelt großen Wandlungen unterworfen: Er wurde als Städtegründer oder Kreuzritter dargestellt oder auch als Majestätsverbrecher im Dienst des Papsttums. Das 19. Jahrhundert entdeckte ihn als "deutschen" Helden. Adolf Hitler schätze ihn als Vorreiter der deutschen Ostsiedlung und erklärte sein Grab zur "Weihestätte der Nation". Die maßgebliche Biographie Heinrichs des Löwen stammt von dem großen Mediävisten Joachim Ehlers. Faktenreich und unschlagbar in seiner Quellenkenntnis zeigt er Heinrich als wirklichen europäischen Fürsten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 813

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Joachim Ehlers

Heinrich der Löwe

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung

durch elektronische Systeme.

wbg THEISS ist ein Imprint der wbg.

2., bibliogr. aktual. Auflage 2021.

Die Originalausgabe erschien 2008 im Siedler-Verlag

unter dem Titel Heinrich der Löwe. Eine Biographie.

Copyright © 2021 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg

ermöglicht.

Lektorat und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

Karten und Grafiken: Peter Palm, Berlin

Reproduktionen: Mega-Satz-Service, Berlin

Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier

Printed in Europe

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978–3-8062–4397–0

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978–3-8062–4378–9

eBook (epub): 978–3-8062–4379–6

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

FÜR BARBARA

Inhalt

Prolog: Annäherungen

Die Welfen, Sachsen und das Reich

Die Familie

Heinrich der Schwarze

Kaiser Lothar III.

Heinrich der Stolze

Der Erbe und seine Leute

Erste Jahre

Das Land nördlich der Elbe

Die Güter der Grafen von Stade

Nordöstlicher Kreuzzug

An der Schwelle zur Macht

Die größere Welt

Im Gefolge des Königs

Italienzug

Herzog von Bayern

Zwischen Dänemark und Rom

Herzog

Herrschaft in Sachsen

Bischöfe, Fürsten und Herren

Der sächsische Krieg

Das neue Land

Der neue Herr

Ein Herzog für Bayern?

Reichsfürst

Krise der Kirche

Englische Heirat

Die Reise nach Jerusalem

Zentrum und Peripherie

Chiavenna

Hof und Herrschaft

Kernhof und Außenhöfe

Klerus, Hofkapelle und Kanzlei

Adel und Dienstleute

Braunschweig

Die Bilder des Löwen

Patron und Stifter

Eine ritterliche Welt

Die Intellektuellen

Wissenschaft

Dichtung

Das Haus Gottes

Der Sturz

Der Friede von Venedig

Philipp von Heinsberg

Der Prozeß

Der Krieg des Kaisers

Exil

Der Gastgeber und sein Reich

Normandie

England

Die Welfenkinder

Tod und Gedächtnis

Zehn letzte Jahre

Sepultura memorabilis

Ein Fürst in Deutschland

Dank

Anmerkungen

Quellen und Literatur

Zeittafel

Personenregister

Ortsregister

Bildnachweis

Prolog: Annäherungen

Für den 4. März des Jahres 1152 erwartete Frankfurt am Main eine mächtige Versammlung der Großen des Reiches. Sie sollten einen neuen König wählen, den Nachfolger des Staufers Konrad III., der am 15. Februar in Bamberg gestorben war. Vom Ausgang dieser Wahl erhoffte man sich endlich inneren Frieden, der seit einem Vierteljahrhundert immer wieder durch schwere Kämpfe gestört worden war, weil Konrads Herrschaft niemals auf einem breiten Konsens geruht hatte. Zeitlebens war er Vertreter der Opposition geblieben, die ihn 1127 als Gegenkönig neben den erst zwei Jahre zuvor gewählten Lothar von Süpplingenburg gestellt hatte. Die Staufer sahen sich als Angehörige des salischen Kaiserhauses, das 1125 mit Heinrich V. in männlicher Linie ausgestorben war, und sie empfanden die Erhebung des sächsischen Herzogs Lothar zum König als Verletzung der begründeten Anwartschaft eines der Ihren auf die Krone. Der Konflikt hatte mit Lothars Tod im Jahre 1138 kein Ende gefunden, ja, er verschärfte sich, weil eine kleine, aber entschlossene Fürstengruppe um den Erzbischof Albero von Trier Konrad jetzt nochmals zum König wählte und damit die Ansprüche des damals mächtigsten deutschen Fürsten beiseite schob: Heinrich der Stolze aus dem Haus der Welfen, Herzog von Sachsen und Bayern, war als Schwiegersohn Kaiser Lothars von seinem gottgegebenen Recht auf dessen Nachfolge überzeugt. Zwar entlastete Heinrichs überraschend früher Tod schon im Jahr darauf Konrad III., doch die Welfen setzten während dessen gesamter Regierungszeit ihren Widerstand in Sachsen und Bayern ausdauernd fort.

In der Tat war die Wahl nur ein Teil der Königserhebung, oft als Bestätigung der gleichsam natürlichen Vorausbestimmung von Kandidaten durch das Erbrecht oder der Empfehlung eines Nachfolgers durch den Vorgänger (Designation), so daß sich verschieden ausgerichteten Kräften ein weites Betätigungsfeld öffnete. Grundsätzlich sollten Königswahlen auf möglichst allgemeinen Versammlungen stattfinden, doch bis zum Ende des 12. Jahrhunderts blieb der Kreis der wahlberechtigten Laien unbestimmt. Die moderne Geschichtswissenschaft hilft sich ebenso wie die mittelalterlichen Autoren mit Umschreibungen wie »die mächtigsten Fürsten« (summi principes), ohne im Einzelfall sagen zu können, wer damit gemeint ist. Diese Offenheit ist weniger erstaunlich, wenn man bedenkt, daß selbst die Papstwahl ihren frühesten und noch dazu erfolglosen Regelungsversuch 1059 mit dem Papstwahldekret erfahren hat; erst 1179 legte eine Dekretale Alexanders III. fest, daß nur die Kardinäle wahlberechtigt sein und mindestens zwei Drittel der Stimmen für den Gewählten abgegeben werden sollten. Entsprechende Versuche zur präzisen Definition und Festlegung eines Königswählergremiums finden sich als parteitaktische Argumente erst am Ende des 12. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der Doppelwahl des Jahres 1198. Der Weg zum Kurfürstenkolleg war noch lang.

Unter solchen Voraussetzungen war es 1152 schwer, den Streit zu schlichten und den Krieg zu beenden, denn dafür mußte die Nachfolge König Konrads möglichst einvernehmlich geregelt werden. Deshalb traf sich Ende Februar auf Einladung Erzbischof Heinrichs von Mainz ein ausgewählter Kreis geistlicher und weltlicher Herren. Von den Teilnehmern kennen wir außer dem Gastgeber den Erzbischof Arnold von Köln, die Bischöfe Gebhard von Würzburg und Gunther von Speyer, mehrere Pröpste bedeutender Stiftskirchen und vier Grafen, besonders gut aber Herzog Friedrich III. von Schwaben aus dem staufischen Haus und seinen Vetter, den jungen, damals wohl achtzehnjährigen Herzog Heinrich von Sachsen.1 Auf ihn kam es bei der folgenden Konferenz besonders an, und deshalb machte ihm der Herzog von Schwaben bedeutende Versprechungen, um Heinrich den Verzicht auf eine eigene Bewerbung nahezulegen und ihn als Wähler für sich zu gewinnen. Dieser ersten entscheidenden Begegnung der beiden Verwandten sollten fortan viele weitere gemeinsame Aktionen folgen, mit denen sie als Kaiser Friedrich Barbarossa und Herzog Heinrich der Löwe die Geschichte des Reiches so lange bestimmten, bis der Herzog sich eines Tages dem Kaiser verweigerte und daraufhin einer großen Koalition seiner Gegner preisgegeben wurde.

Am 4. März fanden sich am traditionellen Wahlort Frankfurt die wichtigsten Fürsten des Reiches zum Beraten und Entscheiden ein, »denn dieses Recht, daß nämlich die Königswürde sich nicht nach der Blutsverwandtschaft vererbt, sondern daß die Könige durch Wahl der Fürsten eingesetzt werden, beansprucht das römische Reich als sein besonderes Privileg«.2 Mit diesem Hinweis auf das ungeschriebene Grundgesetz des Reiches begann Bischof Otto von Freising als Geschichtsschreiber der ersten Königs- und Kaiserjahre seines Neffen Friedrich Barbarossa den Bericht von der Wahl, und er hob darin den allgemeinen Wunsch der Großen nach Frieden durch Ausgleich zwischen Staufern und Welfen hervor. Nur weil Friedrich durch seine welfische Mutter beiden Familien angehörte, habe er gewinnen können und sei zum »Eckstein« (angularis lapis) der Versöhnung geworden.3

Ganz so einvernehmlich, wie der Freisinger Bischof glauben machen wollte, ist es gewiß nicht abgelaufen, denn Konrad III. hatte seinen damals wohl achtjährigen Sohn Friedrich von Rothenburg für die Nachfolge vorgesehen, und erst mit großen Wahlversprechungen, die das Kind nicht machen konnte, zog der ältere Vetter die entscheidenden Wähler auf seine Seite.4 Mehrere (allerdings erst nach 1180 schreibende) Autoren berichten von weiteren Manipulationen Friedrichs. Gislebert von Mons, Kanzler des Grafen Balduin V. von Hennegau, erwähnt – leider ohne Namen zu nennen – vier Kandidaten, gegen die sich Friedrich mit Absprachen hätte durchsetzen müssen,5 und zu Anfang des 13. Jahrhunderts weiß ein Chronist aus Laon sogar von einer Mehrheit für Heinrich den Löwen, die Friedrich nur mit List und Mühe habe umstimmen können.6 Dieser anonyme Autor, vermutlich ein englischer Kleriker, schrieb seit Mitte des 12. Jahrhunderts weitgehend aus eigener Kenntnis über französische und englische Zeitgeschichte; es könnte demnach sein, daß Heinrich der Löwe diese Version nach 1182 während seines Exils in England verbreitet hat. Die den Welfen nahestehende Chronik des Lüneburger Benediktinerklosters St. Michael wies zwischen 1229 und 1233 darauf hin, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen Gutes mit Bösem vergalt, als er ihn aus seinen Herzogtümern vertrieb, denn Heinrich habe ihm doch einst zum Königtum verholfen.7

Wie es sich hier im einzelnen auch verhalten haben mag: Sicher ist, daß bei der Wahl eine Gruppe von weltlichen Fürsten maßgeblich für Friedrich eintrat, die ihren eigenen Aufstieg betrieben und konkrete Ziele ins Auge gefaßt hatten. Sie sahen dabei über Deutschland hinaus und planten im größeren Rahmen des Kaiserreiches, hatten also auch Oberitalien und Burgund im Blick. Unter ihnen ist an erster Stelle der Onkel Heinrichs des Löwen und Friedrichs I. zu nennen, Welf VI., der sich vom künftigen König die Einsetzung als Herzog von Spoleto, Markgraf der Toskana und Fürst von Sardinien versprechen durfte; ferner der bayerische Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und der Markgraf der sächsischen Nordmark Albrecht der Bär, die auf königliche Förderung beim Aufbau eigener Landesherrschaften hofften; ferner Herzog Berthold von Zähringen, der noch in diesem Wahljahr 1152 als Stellvertreter des Königs das Rektorat über Burgund erhalten sollte, und besonders Heinrich der Löwe, der seiner sächsischen Herzogswürde die dem Vater einst entzogene bayerische hinzufügen wollte.8

Heinrich der Löwe war der jüngste dieser Herren, nahezu gleichen Alters wie ein anderer Großer des Jahrhunderts, dem er später persönlich nahestehen sollte. Am 18. Mai 1152, während der Herzog von Sachsen am ersten großen Hoftag des neugewählten Königs Friedrich in Merseburg teilnahm, heiratete in Poitiers der neunzehnjährige Graf Heinrich von Anjou, Herzog der Normandie, die Erbin des Herzogtums Aquitanien, Eleonore, deren Ehe mit dem französischen König Ludwig VII. soeben geschieden worden war. Durch seine Mutter hatte Heinrich Ansprüche auf den englischen Thron, und nach seiner Krönung am 19. Dezember 1154 in London war er mit einundzwanzig Jahren König von England, Herzog der Normandie und von Aquitanien, Graf von Anjou und Maine. Heinrich II. durfte sich als einziger europäischer Herrscher mit dem Kaiser vergleichen, war als König weit mächtiger als dieser9 und unter den europäischen Monarchen eine Ausnahmeerscheinung wie Heinrich der Löwe eine unter den deutschen Fürsten. Vielleicht wußte der Welfe damals schon, daß er in ihrem Kreis ein Außenseiter war und immer bleiben würde. Gewiß teilte er mit ihnen die Liebe und den Willen zur Macht, aber bei ihm war beides besonders ausgeprägt und paarte sich als dominierende Leidenschaft verhängnisvoll mit der Neigung, Gegner zu unterschätzen.

Seines Ranges war er sich jedenfalls früh bewußt und sollte ihn oft betonen: »Heinrich von Gottes Gnaden Herzog von Sachsen, Sohn Herzog Heinrichs von Bayern und Sachsen und seiner Gemahlin Gertrud, der Tochter Kaiser Lothars und der Kaiserin Richenza« (Heinricus dei gratia dux Bawarie et Saxonie, filius Heinrici ducis Bawarie et Saxonie et contectalis eius Gerthrudis, filie Lotharii imperatoris et Richence imperatricis) ließ er sich vor 1154 in einer seiner Urkunden nennen.10 »Von Gott, unserem Schöpfer, sind wir durch Reichtum, Ruhm und Macht barmherzig erhöht worden«, diktierte 1157 einer seiner Kanzleinotare im Namen des Herzogs, und »weil wir von Gott auf den Gipfel der Ehren berufen sind«, erhielt die Mindener Domkirche am 1. Februar 1168 einen Bauernhof geschenkt, an dem Tag, »als Heinrich, Herzog von Bayern und Sachsen, Mathilde heiratete, die Tochter des Königs von England«.11 Er wußte auch, daß er karolingischer Abstammung war, später Nachkomme des großen Kaisers Karl, dem die europäische Christenheit ihre politische und zivilisatorische Existenz verdankte, das große Vorbild erfolgreicher, richtiger und gerechter Herrschaft in dieser Welt neben dem biblischen König Salomo und dem römischen Kaiser Konstantin.

Heinrichs hohe Abkunft erwähnten auch ausländische Autoren. Der für seine genauen Personenschilderungen berühmte Italiener Acerbus Morena, der dem Herzog selbst begegnet war, hat uns die einzige etwas ausführliche Beschreibung von dessen Äußerem hinterlassen: »Herzog Heinrich von Sachsen . . . war von mittlerer Größe, wohlgestaltet, verfügte über Körperkräfte, hatte ein stolzes Antlitz, große und schwarze Augen, ebenso fast schwarze Haare, war hochherzig, reich an Vermögen und Macht; er stammte aus hochadligem Geschlecht und war der Sohn der Tochter des früheren Kaisers Lothar.«12 Die schwarzen Augen und Haare hatte Heinrich vielleicht von seinen italienischen Vorfahren aus dem Haus Este geerbt, die den jüngeren Welfen dieses charakteristische Merkmal hinterlassen haben, so daß der Großvater des Löwen geradezu den Beinamen »der Schwarze« geführt hat. Fast ebenso präzis wie Acerbus Morena beobachtete der englische Mönch Gervasius von Canterbury; als Historiograph seiner Zeit bemühte er sich um politische Analyse der erzählten Geschichte und wollte in seinem Bericht zu 1184 erklären, warum Heinrich der Löwe ins englische Exil gehen mußte: »Er war von hochadliger Abkunft und ein Verwandter des Kaisers, ein hervorragender Ritter, von schlanker Gestalt, aber zu sehr entstellten Geiz und Untreue seinen Edelmut und seinen Ruhm. Das Seine hielt er zäh fest und begehrte fremdes Gut, er war hochmütig, allzu stolz, und er hielt, was einem Fürsten besonders übel ansteht, kaum jemandem unverbrüchlich die Treue.«13 Für eine Zeit, deren Gesellschaftsordnung auf dem Lehnrecht basierte, das als grundlegende und jedenfalls formal verbindliche Norm die Treue (fidelitas) des Herrn gegenüber seinen Vasallen, der Vasallen gegenüber ihrem Herrn enthielt, sind das harte Worte zur Kennzeichnung eines offenbar problematischen Charakters. Ohne Treue konnte auch niemand Ritter (miles) sein, schon gar nicht ein hervorragender (optimus), so daß jedem Leser oder Hörer der fast ironisch vermittelte Widerspruch zwischen Lob und Tadel überdeutlich werden mußte.

Beschrieb Gervasius von Canterbury den alternden Herzog und zog dabei die Summe aus allen Erfahrungen und Gerüchten, die man ihm zugetragen hatte, so lieferte der deutsche Kleriker Rahewin als Fortsetzer des schon erwähnten Geschichtswerkes seines Bischofs Otto von Freising zum Jahre 1159 ein Porträt aus früheren Zeiten, das trotz persönlicher Begegnungen mit Heinrich dem Löwen zwischen 1152 und 1158 auf den ersten Blick eigentümlich lau, gelehrt und behäbig wirkt: »Dieser Fürst war . . . der Sohn des Herzogs Heinrich und Gertruds, der Tochter des Kaisers Lothar. Er hatte schon in der frühsten Kindheit Vater und Mutter verloren; herangewachsen, war er außerordentlich kräftig und schön, besonders aber besaß er hohe Geistesgaben. Er verweichlichte sich nicht durch Luxus und Trägheit, sondern übte sich, wie es bei den Sachsen üblich ist, im Reiten und Speerwerfen und lief mit seinen Altersgenossen um die Wette. Obwohl er alle an Ruhm übertraf, war er doch bei allen beliebt. Er strebte, wie jemand sagt (gemeint ist der römische Geschichtsschreiber Sallust, dessen stilistisches Vorbild den ganzen Text Rahewins bestimmt), nach Selbstbeherrschung (modestia) und Anstand (decor), vor allem aber nach Strenge (severitas). Mit dem Tüchtigen konkurrierte er in Tüchtigkeit, mit dem Bescheidenen an Sittsamkeit, mit dem Unschuldigen an Enthaltsamkeit, er wollte lieber gut sein als scheinen. Je weniger er nach Ruhm strebte, um so mehr erwarb er ihn sich. Bei allen rühmlichen Unternehmungen tat er das meiste, aber er redete am wenigsten von sich.«14 Mit rhetorisch gestelzten Formulierungen aus Sallusts Werken über den Numiderkönig Iugurtha und den verschwörerischen römischen Praetor Catilina hob Rahewin Heinrichs Tugenden hervor, die denen der römischen Republik durchaus entsprachen; im Krieg seien Strenge und Charakterfestigkeit (constantia) so bestimmende Qualitäten, daß man den Herzog mit Cato vergleichen könne.

Bringt man die gemeinsamen Elemente aller Berichte zusammen, so hat man sich Heinrich den Löwen als dunkelhaarigen, gutaussehenden, schlanken und körperlich durchtrainierten Mann vorzustellen, von hoher Intelligenz und militärisch tüchtig. In hochadliger Familie früh verwaist, hatte er offenbar beizeiten gelernt, sich durchzusetzen, einen starken Sinn für Besitz und Erwerb auszubilden und sein bis zur Arroganz übersteigertes Selbstwertgefühl offen zu zeigen. Gebotene Loyalität verletzte er um eigener Ziele willen und achtete die Rechte anderer nicht sehr hoch.

Gerade die kritischen Akzente dieses Bildes vermischen jedoch mehr oder weniger unbewußt individuelle mit typischen Verhaltensweisen. Alle Angehörigen der hohen Aristokratie waren äußerst empfindlich auf ihren Rang und ihr Ansehen bedacht, ihren honor, und sie taten dafür manches, was nach neuzeitlichen Vorstellungen von Staatsräson unvernünftig und nach allgemein menschlichem Empfinden unrecht war. Nach den Regeln der mittelalterlichen Adelsgesellschaft aber wäre anderes Verhalten für sie wenig sinnvoll gewesen, denn vom Rang hing alles ab: Das Recht auf Mitsprache, auf Gehör überhaupt, die Fähigkeit zum Behaupten der eigenen Herrschaft gegen Konkurrenten und damit das Bewahren jener materiellen Basis, die wiederum Voraussetzung des gesellschaftlichen Ranges war. Deshalb gab es deutliche Wechselwirkungen zwischen faktischer politischer Macht und der Fähigkeit, diese Macht repräsentativ vorzuführen. Das galt natürlich nicht nur für das Verhältnis zwischen König und Fürsten: Jeder dieser Großen hatte innerhalb seines eigenen Herrschaftsbereiches mit den Vertretern regionaler Adelsfamilien umzugehen, mit geistlichen und weltlichen Herren, denen gegenüber er sich genau so verhielt und verhalten mußte, wie es im großen Maßstab des Reichsverbandes der König gegenüber Bischöfen, Herzögen, Markgrafen und anderen Mächtigen tat. In dieser Gesellschaft hielten auf mittlere Sicht nur solche Leute ihre Position, die durch Auftreten und Gefolge zweifelsfrei als Herren erkannt und akzeptiert wurden, ausgestattet im übrigen mit der Fähigkeit, Akzeptanz im Konfliktfalle zu erzwingen.

Wir besitzen kein zeitgenössisches Porträt Heinrichs des Löwen, denn die Darstellungen auf dem Widmungsbild des Evangeliars aus der Stiftskirche St. Blasius in Braunschweig (links) und in seinem Psalter (rechts)zeigen trotz der Ähnlichkeit untereinander nur, daß die Helmarshausener Malschule eine Bildformel für Gesichter entwickelt hatte.

Gewalt spielte infolgedessen eine bedeutende Rolle. Unsere Vorstellungen von ritterlicher Zivilisation und höfischer Kultur werden von den zahlreichen Zeugnissen stark formalisierter Verhaltensweisen bestimmt und sind deshalb nicht schlechthin falsch, aber sie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß solche Formen wie ein fragiler Schleier über die alltäglichen Zwänge einer hochmilitarisierten Gesellschaft gebreitet waren. Scharfe Konkurrenz der Führungskräfte untereinander kennzeichnete eine politische Verfassung, innerhalb derer dem König die vorsichtig nutzbare Möglichkeit offenstand, loyale Kräfte zu fördern und dadurch ihr Ansehen zu steigern, anderen durch Huldverlust den Rang zu entziehen, notfalls mit Hilfe der Konkurrenten.

Im Abstand von achteinhalb Jahrhunderten ist es nicht leicht, diese wechselvollen Aktionen deutlich zu erkennen, ihre Abläufe und Kausalitäten richtig zu begreifen, die wirklichen Handlungsmotive zu bestimmen und Mentalitäten zu verstehen, die ihrerseits handlungsbestimmend gewirkt haben. Gefährlich vor allem ist eine Ungeduld des späten Betrachters, der das Ende kennt, alles darauf zulaufen sieht und beiseite schiebt, was den zügigen Ablauf hemmt; wer den Gang der Dinge von den Resultaten her beurteilt, macht sich selbst intelligenter und einsichtsvoller, als er ist, und entsprechend dümmer und naiver werden ihm die historischen Akteure erscheinen. Die Aktion im Unvorhersehbaren machte aber das Leben eines Fürsten wie Heinrich der Löwe aus, infolgedessen ist die Frage nach den Gründen seines Handelns (die immer auch als Antriebskräfte fürstlicher Existenz schlechthin verstanden werden müssen) biographisch aufschlußreich, selbst dann, wenn wir mittelalterliche Zeugen vernehmen, die unseren Fragen wenig entgegenkommen. Diese Zeugen interessieren sich so gut wie gar nicht für individualpsychologische Aspekte und geben deshalb kaum Auskunft über Individuen, sondern sprechen als mehr oder weniger literarisch Gebildete in den Formen einer römisch-antiken Tradition, die ihnen Muster und Typen geliefert hatte, mit deren Hilfe sie die Welt verstehen wollten, das Individuelle aus dem Allgemeinen, das Einmalige aus dem Exemplarischen. Weil Heinrich der Löwe ein Fürst (princeps) ist, wird er am antiken Begriff vom Princeps gemessen, einem Begriff freilich, der längst nach den besonderen Bedingungen des Mittelalters verformt ist, und deshalb lesen wir zunächst nicht, wie der Herzog war, sondern wir erfahren, wie sich der jeweilige Autor einen Fürsten vorstellte und welches Bild seine Zeit vom Fürsten hatte. Obwohl dieses Bild von der römisch-antiken Bildungstradition geformt ist, führt es doch weniger auf Abwege, als es zunächst scheinen mag, denn die Vorstellungen seiner Zeitgenossen bestimmten natürlich auch das Bild des Fürsten von sich selbst. Er mußte darauf reagieren, wenn er sich unter ihnen behaupten wollte. Die aristokratische Gesellschaft legte Wert auf Legitimität der herrschaftlichen Position und der herrschaftlichen Aktion; Herrschaft mußte gegen den Druck der Konkurrenten nicht nur politisch und militärisch behauptet, sondern auch juristisch und ideologisch vertreten werden, ja noch mehr: Der Machthaber mußte sich als solcher darstellen, angepaßt den Sehgewohnheiten der zeitgenössischen Betrachter, damit sie ihn ohne Zögern und Nachfragen als Fürsten hohen Ranges erkannten und annahmen.

Diese Kunst der repräsentativen Selbstdarstellung hat Heinrich der Löwe vollkommen beherrscht, und er hat dafür in einer Zeit kaum ausgebildeter staatlicher Institutionen und in einer Gesellschaft schwer voneinander abgrenzbarer personaler Beziehungen ein attraktives Zentrum geschaffen, das Menschen, Macht, materielle und intellektuelle Ressourcen zu integrieren begann: Der Hof des Herzogs war wie alle bedeutenden Höfe seiner Zeit ein schillerndes Gebilde, als wechselndes Gefolge unablässig mit dem Herrn unterwegs, aber dieser Herr gab ihm durch sorgfältige Auswahl seiner ständigen Begleiter einen festen Kern und durch den Ausbau des Braunschweiger Burgbezirks mit Herzogspfalz, Stiftskirche, Löwendenkmal, auch durch Befestigung der erweiterten Stadt mit Wall und Graben, einen sicheren und markanten, früh weithin bekannten und vor allem anerkannten Bezugspunkt im Lande. Das Bewußtsein legitimen Anspruchs auf die so dargestellte Herrschaft gehörte fest zum Selbstverständnis Heinrichs des Löwen, der sich als vorläufigen Höhepunkt einer uralten aristokratischen Tradition und Geschichte sah. Tatsächlich gab es keine Familie im Reich, die sich ihrer ruhmvollen Vergangenheit über einen ähnlich langen Zeitraum so detailliert erinnerte wie die Welfen.

Die Welfen, Sachsen und das Reich

Die Familie

Geschichte und Erinnerung sind der Nährboden adliger Selbstgewißheit. Sie lebt aus der Überzeugung, daß hoher Rang auf den Leistungen der Vorfahren beruht und von den Späteren durch Geburt erworben wird. Aristokratie im wörtlichen Sinne, »Herrschaft der Besten«, gibt es nur deshalb, weil der Ruhm großer Taten sich vererbt, und je länger die Reihe erfolgreicher Ahnen, um so größer der angesammelte Schatz adliger Qualität. Insofern ist Erinnerung auch Voraussetzung von Herrschaft, weil den Lebenden ihre Eignung und ihr Recht zum Führen durch Besinnung auf tüchtige und berühmte Vorfahren immer wieder bestätigt wird. Mit dem Ruhm (gloria) und dem Ruf (fama) seiner Familie im Rücken, will sich der Herr im Kreis seiner Standesgenossen behaupten, die er als offene oder potentielle Konkurrenten begreifen muß. Die Aufstellung solcher Ahnenreihen findet ihre ehrwürdigen Muster in den Erzvätergeschichten der Genesis mit den Linien von Abrahams Vorfahren und Jakobs Söhnen oder als Stammbaum Jesu im Evangelium des Matthäus.

Bei der Pflege ihrer Hausgeschichte haben sich die Welfen zeitüblicher Mittel bedient, wenn sie nach den Gräbern ihrer Ahnen suchten und ihnen Grablegen unter der Obhut geistlicher Gemeinschaften einrichteten, die im Gottesdienst der Toten gedachten oder ihre Namen und Taten aufzeichneten. Auf diese Weise entstand Hausüberlieferung, von familiennahen Klerikern erzeugt, erinnert, ausgestaltet und verbreitet. Als erste deutsche Adelsfamilie haben die Welfen ihre Geschichte schriftlich festhalten lassen, wobei sich bis zum Auftreten Heinrichs des Löwen zwei Stränge unterscheiden lassen. Der erste umfaßt das Wirken der Familie in Süddeutschland – in Schwaben und als Herzöge von Bayern – bis zur Bildung eines Herrschaftszentrums nördlich des Bodensees um Altdorf und die Ravensburg in den zwanziger Jahren des 11. Jahrhunderts. Dort, in Altdorf-Ravensburg, entstand zwischen 1123 und 1126 die Genealogia Welforum,1 die Ursprungsgeschichte der Welfen. Der zweite Strang beginnt mit dem Ausgreifen der Familie in den Norden und erreicht seinen abschließenden Höhepunkt mit dem Gewinn der Herzogswürde auch in Sachsen durch Heinrich den Stolzen. In Sachsen wurde zwischen 1132 und 1137, vielleicht im Kloster St. Michael zu Lüneburg, die zweite Aufzeichnung der Familiengeschichte angelegt, die sogenannte Sächsische Welfenquelle, möglicherweise auf Grund einer 1134 durch Heinrich den Stolzen vermittelten Information zur welfischen Hausüberlieferung. Dieses Werk ist verloren, kann aber in großen Teilen aus zwei Chroniken rekonstruiert werden, deren Verfasser es benutzt haben: Aus der Reichschronik des Annalista Saxo und aus dem Anhang IV der Sächsischen Weltchronik.2 Schon in die Zeit Heinrichs des Löwen gehört schließlich als dritter Text welfischer Familiengeschichtsschreibung die zwischen 1167 und 1174 vielleicht in Altdorf-Ravensburg verfaßte Historia Welforum.3

Am weitesten greift die Historia in die Vergangenheit zurück, denn sie leitet die Welfen von den Franken her und übernimmt dabei eine sagenhafte Tradition aus dem 7. Jahrhundert, der zufolge die Franken ebenso wie die Römer von Flüchtlingen aus Troja abstammen und deshalb kein barbarisches, sondern ein antikes Volk sein sollen.4 Erst in den Rheinlanden hätten sich die Welfen von den Franken getrennt und eigenes Siedlungsgebiet erschlossen. Den römischen Kaisern hätten sie die Lehnshuldigung verweigert und sich ihren Haushalt in königlicher Art und Weise eingerichtet, regio more, mit Grafen als Inhabern von Hofämtern. Sie wären reich und mächtig gewesen, Wohltäter der Kirchen von Konstanz, Augsburg, Freising, Chur, Kempten und Ottobeuren. Der erste namentlich bekannte Ahnherr hätte zur Zeit Karls des Großen gelebt, also zwischen 768 und 814; es wäre ein Graf Welf gewesen, Gwelfo comes, und zur Erklärung dieses Namens hat der Verfasser der Historia zwei Versionen gehört, die sich auch schon in der Genealogia finden. Demnach hätte einer der ältesten Vorfahren die Tochter eines römischen Senators namens Catilina geheiratet und einen Sohn gezeugt, der ebenfalls Catilina hieß, zu deutsch Gwelf. Dieser Name wäre von den Nachfahren aber als ungehörig abgelehnt und erst auf Grund des zweiten Erklärungsmodells akzeptiert worden: Als einer der Vorfahren auf die Nachricht von der Geburt seines Sohnes das Gefolge des Kaisers verlassen wollte, spottete dieser: »Wegen eines Welpen – pro gwelfo sagt die Historia, pro catulo die Genealogia –, der dir geboren ist, willst du nach Hause?« Der junge Vater nahm das Wort als Namen seines Kindes an und gewann den Kaiser für die Patenschaft.

Hier spielt die Überlieferung mit der mehrdeutigen Etymologie des Wortes catulus und der Verbindung zur römischen Geschichte, die erwünscht, aber doch sehr problematisch war, denn Cicero hat in berühmten Staatsreden Catilina als politischen Verbrecher so nachhaltig diskreditiert, daß die Träger der welfischen Tradition den Namen mißbilligten, ihn aber eben doch nicht unterdrückten, so daß Welf IV. zum Jahr 1075 dux Catulus genannt werden konnte, Romanorum de gente vetusta (»Herzog Welf, aus altem römischen Geschlecht«).5 Mit dem Wort catulus bezeichnen die Etymologiae, ein noch im Hochmittelalter angesehenes enzyklopädisches Lexikon des spanischen Gelehrten Isidor von Sevilla aus dem 7. Jahrhundert, einerseits das Junge des Löwen, und sie nennen den Löwen selbst »Fürst aller Tiere« (princeps omnium bestiarum),6 andererseits empfehlen sie, das Wort nur für die Jungen der Hunde zu verwenden, weil catulus (Hündchen) das Verkleinerungswort zu canis (Hund) sei.7 Bei dieser Bedeutung »Jungtier«, »Welpe«, »junger Hund« ist es im Mittelalter geblieben, ohne daß aber der Bezug auf den Löwen ganz vergessen worden wäre. Für die Welfen und besonders für Heinrich den Löwen ergaben sich daraus drei Perspektiven, nämlich die Etymologie des Familiennamens (Welpe ▸ Welf ▸ Welfen), zum anderen das weite Feld der bibelexegetisch-literarischen Löwenallegorese und schließlich die Verwendung des Löwen als fürstliches Symbol.

Der Historia zufolge hatte Welf einen Sohn namens Eticho, mit dem die Genealogia und die Welfenquelle die Familiengeschichte erst beginnen lassen, wobei die Welfenquelle ihn als bayerischen Fürsten mit dem Doppelnamen Eticho-Welf einführt und die Historia seine Schwester Judith erwähnt, die Kaiser Ludwig der Fromme als zweite Gemahlin nahm. Die Verwandtschaft der Welfen mit dem karolingischen Haus kommt der Genealogia und der Welfenquelle zufolge erst in der nächsten Generation zustande, doch an der historischen Grundlage dieser Nachrichten ist neuerdings gezweifelt worden,8 und angekündigte Forschungen werden erweisen, ob als ältester Vorfahre der Welfen weiterhin ein fränkischer oder vielleicht auch alemannischer Graf Ruthard († vor 790) angenommen werden darf, der für König Pippin die Integration Alemanniens in das Frankenreich betrieb und dabei nördlich des Bodensees reichen Besitz erwarb. Einer seiner Nachkommen soll Welf gewesen sein, dessen Tochter Judith als zweite Gemahlin Kaiser Ludwigs des Frommen die Mutter des westfränkischen Königs Karl der Kahle wurde;9 Judiths Bruder Konrad ist über seine Söhne Konrad und Welf I. Stammvater sowohl der burgundischen als auch der süddeutschen Welfen. Welfs I. Sohn Eticho gehört demzufolge nicht, wie das Familiengedächtnis will, ins frühe 9. Jahrhundert, sondern an die Wende zum 10. und dürfte um 910 gestorben sein. Trotz dieser Verschiebungen innerhalb der Generationenfolge und einiger Differenzen beim Bestimmen der karolingischen Verwandtschaft erfassen alle drei Aufzeichnungen die wichtigen Personenverbindungen und die Grundlinien der welfischen Erfolgsgeschichte doch so, daß man nicht von freier Erfindung einer großen Vergangenheit wird sprechen dürfen, eher im Gegenteil: Solange adlige Familien nicht als geschlossene Formationen nach der Blutsverwandtschaft in der Vater/ Sohn-Folge (agnatisch) organisiert und definiert waren, sondern als offene Großverbände unter Einschluß auch der angeheirateten Personen (cognatisch), sind die genauen Zeitstufen und Verwandtschaftgrade auch für die moderne Forschung nicht immer eindeutig erkennbar; wer in der Übergangszeit vom cognatischen zum agnatischen Familienverständnis schrieb, hatte es mit dem Aufbau einer genealogischen Ordnung schwer.

STUFEN DER ERINNERUNG:

DIE FAMILIE SICHERT IHRE GESCHICHTE

»Genealogia Welforum«, aufgezeichnet 1123/26 in Altdorf-Ravensburg

»Sächsische Welfenquelle«, aufgezeichnet 1132/37 wohl im Kloster St. Michael zu Lüneburg

Alle drei Texte der frühen welfischen Hausgeschichte nennen einen Heinrich († nach 934) als Sohn Etichos und schreiben ihm außer dem Gewinn des schwäbischen Eigengutes um die Ravensburg auch die Übernahme von Reichslehen in Bayern zu; tatsächlich gründete Heinrich in Altdorf eine geistliche Frauengemeinschaft und baute den welfischen Besitz vom nordöstlichen Bodenseegebiet bis nach Oberschwaben, ins Voralpengebiet und in den Raum beiderseits des Lech aus. Von dort gelang ihm der Vorstoß ins Bayerische; ob dabei aber königliche Lehnsvergabe eine Rolle gespielt hat, wissen wir nicht. Heinrichs Söhne Rudolf und Konrad, Bischof von Konstanz († 975), werden in allen drei Familientexten genannt, aber die Welfenquelle datiert die beiden Brüder um eine Generation versetzt in die Zeit König Heinrichs I. († 936), während Genealogia und Historia Rudolf mit Ita von Öhningen eine Enkelin Kaiser Ottos I. († 973) heiraten lassen und auf diese Weise zur schon erwähnten karolingischen Deszendenz der Welfen eine Abstammung vom ottonischen Kaiserhaus einführen; ob sie wirklich bestanden hat, kann nicht mehr eindeutig entschieden werden. Rudolfs Sohn Welf II. († 1030) baute in der Nähe von Altdorf die Ravensburg und heiratete eine luxemburgische Grafentochter namens Imiza, von der die welfische Erinnerung weiß, daß sie »aus salischem Geschlecht« (de gente salica) war;10 zur Familie der Luxemburger, die sich auf Karl den Großen zurückführte, gehörte die Kaiserin Kunigunde († 1023), Gemahlin Kaiser Heinrichs II. Auffällig ist das Attribut salicus, denn es wird im 12. Jahrhundert selten gebraucht und weist nicht immer auf die salischen Kaiser, sondern bezeichnet vornehme Personen und einen hohen, schon lange bestehenden gesellschaftlichen Rang.11 Weil die Familie Imizas auch in Bayern begütert war, verstärkte ihre Verbindung mit Welf II. dessen Basis östlich des Lech, um den Oberlauf des Inn, im Vinschgau und im unteren Engadin.

Nach dem Tod Welfs II. im Jahre 1030 verlegte sein Sohn Welf III. den Altdorfer Konvent auf eine nahegelegene Anhöhe; das Kloster heißt seither Weingarten und besteht an dieser Stelle noch heute. Mit Welf III. stieß die Familie zum ersten Mal auf die höchste Ebene des Fürstentums vor, als Kaiser Heinrich III. ihm 1047 das Herzogtum Kärnten und die Markgrafschaft Verona verlieh. Welfs Tod im Jahre 1055 löste allerdings eine schwere Krise aus, weil »er ohne einen Sohn als Erben starb und der ganze Besitz an den heiligen Martin in Weingarten fallen sollte«.12 Ohne diese materielle Basis wäre die Geschichte der Familie abrupt und endgültig zu Ende gegangen, denn von den älteren Welfen war nur Welfs Schwester Cuniza übriggeblieben. Sie hatte um 1035 den Markgrafen Azzo II. geheiratet, dessen Familie ausgedehnte Ländereien im östlichen Oberitalien besaß, mit der Burg Este südwestlich von Padua als Herrschaftszentrum. Aus dieser Verbindung gab es einen Sohn, und ihn rief seine Großmutter Imiza jetzt kurz entschlossen über die Alpen, damit er als Welf IV. das schwäbische und bayerische Erbe übernähme, ohne freilich die Güter der Este aus dem Blick zu verlieren. Den wegen entgangener Schenkung grollenden Damenkonvent von Weingarten deportierte Welf IV. alsbald ins oberbayrische Altomünster am Ammersee und holte von dort die Benediktiner nach Weingarten.13

Unübersehbar ist die große Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen im Familiengedächtnis der Welfen, angefangen mit Catilinas Tochter, die ihnen den Rombezug brachte, über Judith als Schwiegertochter Karls des Großen und Ita von Öhningen als Verwandte der Ottonen, bis zur mutigen Imiza, die ohne Rücksicht auf letztwillige Verfügungen ihres Sohnes der Familie die materielle Existenz sicherte, so wie Cuniza das biologische Weiterleben. Daß hierfür keineswegs eine Vater/Sohn-Folge gegeben sein mußte, zeigen zwei graphische Darstellungen der Welfengenealogie vom Ende des 12. und eine vom Ende des 13. Jahrhunderts, in denen Cunizas Name ganz selbstverständlich in der männlichen Abfolge zwischen Welf II. und Welf IV. steht.14 Auch in den folgenden Generationen prägten Frauen die Familiengeschichte. Durch seine Ehe mit Ethelinde von Northeim, der Tochter Herzog Ottos von Bayern, erwies sich Welfs IV. Ebenbürtigkeit mit Herzogsfamilien; als Otto von Northeim aber 1070 wegen eines angeblich geplanten Attentats gegen König Heinrich IV. denunziert und daraufhin abgesetzt wurde, schloß sich Welf IV. demonstrativ dem König an, verstieß Ethelinde und erhielt noch im selben Jahr das Herzogtum Bayern. Zeitgenossen empfanden diesen Opportunismus als Skandal, weil Welf »die glänzendste und angesehenste Würde im Reich durch so schmutzigen Ehrgeiz besudelt hatte«;15 doch aus dem Gedächtnis der Familie wurde der Makel weitgehend verdrängt, deshalb sprechen die Genealogia und die Historia nur von Welfs IV. Erhebung zum Herzog und sagen über Ethelinde nichts; der Verfasser der Welfenquelle behauptet, von den Gründen ihrer Verstoßung nichts zu wissen. Alle drei Texte aber stellen Welfs IV. folgende Ehe mit Judith von Flandern groß heraus: Die Genealogia nennt Judith »Tochter des Grafen von Flandern und Königin von England«, für die Welfenquelle ist sie die Witwe des dux Anglorum Harold, und in der Historia wird sie als »verwitwete Königin von England, Tochter des hochadligen Grafen Balduin von Flandern« vorgestellt.16 Mit dieser Heirat hatten die Welfen ihren Platz im Netzwerk des westeuropäischen Adels erreicht, denn die Grafen von Flandern gehörten zu dessen führenden Familien und waren sich ihrer karolingischen Abstammung wohl bewußt. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts hatten sie für sich die erste Genealogie eines europäischen Adelsgeschlechts überhaupt aufzeichnen lassen, indem ein Kleriker namens Witger an die Reihe der karolingischen Könige und Kaiser die Nachkommen des Grafen Balduin von Flandern aus dessen Ehe mit Judith, der Tochter Karls des Kahlen, anschloß.17 Da die Grafen von Flandern diese Geschlechterfolge ständig fortschreiben ließen, sind die Welfen vielleicht durch die Gemahlin Welfs IV. angeregt worden, sich in gleicher Weise auf ihre Hausgeschichte zu besinnen. Als Witwe des Earl Tostig von Northumberland, der 1066 in der Schlacht von Stamfordbridge gegen seinen Bruder König Harald II. Godwinson gefallen ist, war Judith zwar nicht Königin von England (die Welfenquelle verwechselt Tostig mit seinem Bruder Harald, der im selben Jahr als letzter angelsächsischer König bei Hastings gegen Herzog Wilhelm von der Normandie ums Leben kam), aber im Gedächtnis der Familie stand fest, daß einer der Ihren eine englische Königin zur Frau gehabt hat.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts entstand im Stift Altomünster eine (heute als Folge des Zweiten Weltkriegs verschollene) Abschrift der Historia Welforum, die ein graphisches Schema der Welfengenealogie enthält. In der Mittelspalte ist die für das Haus zentrale Abfolge dargestellt.

Welf

Eticho

Judith (Mutter Karls des Kahlen)

Heinrich

Eticho II.

Rudolf

Konrad, hl., Bischof von Konstanz

Richgard (Schwester

Welf II.

Heinrich (Bruder Welfs II., saxo percussus*)

Welfs II.)

Cuniza

Welf III. (Cunizas Bruder, Herzog von Kärnten)

Welf IV.

Welf V.

Heinrich der Schwarze

Heinrich der Stolze

Welf VI.

Heinrich der Löwe

* auf der Jagd von einem Felsbrocken erschlagen

Judith von Flandern schenkte dem Kloster Weingarten mehrere Evangeliare; eines von ihnen zeigt ein Dedikationsbild mit der Stifterin, die mit verhüllter Hand Christus ein Buch überreicht. Die Bilder der Handschrift wurden wahrscheinlich in Lüttich oder in Saint-Bertin angefertigt.

Heinrich der Schwarze

Seit 1075/76 hatte sich das Verhältnis der Welfen zu Heinrich IV. verschlechtert. 1077 setzte der König Welf IV. als Herzog von Bayern ab, zwei Jahre später gab er den schwäbischen Dukat an seinen Schwiegersohn Friedrich von Staufen. Zum ersten Mal standen sich Angehörige beider Familien gegenüber, Feinde des Königs die einen, loyale Freunde die anderen. Im Zeitalter des Kampfes zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. entsprach Welfs Gegnerschaft zum König nahezu zwangsläufig einer Wendung zur Kirchenreform und den ihr anhängenden Adelskreisen: Weingarten schloß sich der Hirsauer Klosterreform an und erhielt nach 1080 Äbte von dort; 1089 verheiratete Welf IV. mit Unterstützung des Papstes seinen siebzehnjährigen Sohn Welf V. mit der wesentlich älteren Markgräfin Mathilde von Toskana, Erbin eines umfangreichen Güterkomplexes in Ober- und Mittelitalien, so daß ein die Alpen übergreifender, antisalisch ausgerichteter Herrschaftsverbund begründet wurde. Die Ehe bestand allerdings nur sechs Jahre, denn obwohl Welf sie niemals formell auflösen ließ, trennte er sich 1095 definitiv von Mathilde, wobei die Gründe dafür im einzelnen unklar sind:18 Waren sie persönlicher Natur? Gab enttäuschte Hoffnung auf das Erbe den Ausschlag, weil Mathilde es dem heiligen Petrus zugedacht hatte? Bereitete die Trennung den neuen Frontwechsel des Vaters vor? Gewiß ist, daß sich Welf IV. bald darauf dem König wieder näherte, 1096 den bayerischen Dukat zurückbekam und zwei Jahre später die Zusicherung, daß Welf V. dort sein Nachfolger werden würde. Dieser Erbfall trat ein, nachdem Welf IV. am 9. November 1101 auf dem Rückweg vom Heiligen Land auf Zypern gestorben war. Welf V. blieb unverheiratet und starb kinderlos am 24. September 1120.

Welfs Bruder Heinrich, für den seit dem 13. Jahrhundert als Beiname »der Schwarze« bezeugt ist, übernahm den bayerischen Dukat, so daß die Familie nunmehr zum dritten Mal den Herzog von Bayern stellte und zu Recht hoffen durfte, sich dort eine dauerhafte, traditionsgestützte Position schaffen zu können. Daß die Welfen mittlerweile zur königsfähigen Hocharistokratie gehörten, zeigte nicht nur die in den Jahren 1119/21 zustande gekommene Ehe der Tochter Heinrichs des Schwarzen, Judith, mit Herzog Friedrich II., dem Vater Kaiser Friedrich Barbarossas. Heinrich der Schwarze selbst hatte schon vor 1100 Wulfhild zur Frau genommen, eine der beiden Erbtöchter des sächsischen Herzogs Magnus Billung und seiner Gemahlin Sophia aus dem ungarischen Königshaus. Seit dem 10. Jahrhundert gehörten die Billunger zu den führenden sächsischen Adelsfamilien; 936 war Hermann Billung von König Otto I. mit der Grenzverteidigung gegen die Slawen im Gebiet der Unterelbe eingesetzt worden, Grundlage seiner späteren Stellung als Markgraf. Mehrfach hatte er in Sachsen während der Abwesenheit des Königs als dessen Stellvertreter gewirkt, so daß sich um die Jahrtausendwende die herzogliche Gewalt der Billunger ausbildete, die allerdings schon viel von ihrer Bedeutung verloren hatte, als Magnus Billung im Jahre 1106 starb.19 Seither war Heinrich der Schwarze auch in Sachsen begütert, denn seine Gemahlin Wulfhild erbte das billungische Kerngebiet um Lüneburg, wo sich auch die Grablege der Familie befand; ihre Schwester Eilika, die zwischen 1095 und 1100 den Grafen Otto von Ballenstedt geheiratet hatte, brachte Güter in der Altmark, um Bernburg, Weißenfels und Halle an das Haus der Askanier.20Erbansprüche Heinrichs des Schwarzen und Ottos von Ballenstedt auf die sächsische Herzogswürde ignorierte Heinrich V. allerdings und machte mit der Ernennung des Grafen Lothar von Süpplingenburg klar, daß der Dukat ein vom König verliehenes Amt bleiben sollte.

Reichsweites Ansehen und anerkannte Autorität Heinrichs des Schwarzen lassen sich gleichwohl daran ermessen, daß er im Jahre 1122 zu den Fürsten gehörte, mit deren Zustimmung und Rat (consensu et consilio) die kaiserliche Position für das Wormser Konkordat entwickelt und verkündet wurde, so daß der lange Streit um die Investitur der Bischöfe endlich zu Ende gebracht werden konnte.21 Schon im folgenden Jahr hatte er die Genugtuung, unter seinen Vorfahren einen Heiligen zu wissen, denn im März 1123 bestätigte Papst Calixt II. dem Bischof Ulrich I. von Konstanz, daß dessen 975 verstorbener Vorgänger Konrad aus dem welfischen Haus liturgisch verehrt werden dürfe. Wenn die süddeutschen Zeugnisse der Familiengeschichte, Genealogia und Historia Welforum, den heiligen Konrad zwar erwähnen, über die feierliche Erhebung seiner Gebeine am 26. November 1123 in Konstanz aber nur die Sächsische Welfenquelle berichtet, läßt sich das wohl mit dem Übertragen der Familientradition nach Sachsen erklären, die vielleicht schon durch Heinrich den Schwarzen, spätestens aber durch Heinrich den Stolzen nach Lüneburg gekommen und dort präzisiert worden ist. Anläßlich der Feierlichkeiten für den heiligen Konrad machte Heinrich der Schwarze der Konstanzer Kirche Güterschenkungen und »erwies sich dadurch überzeugend als Nachkomme des so bedeutenden Mannes« (se nepotem tanti viri evidenter ostendit).22 Ahnenstolz und Sorge um das Gedenken veranlaßten Heinrich den Schwarzen nach dem Bericht der Welfenquelle auch, das Grab Etichos zu suchen, des Stammvaters der Familie, dieses Grab öffnen zu lassen, eine neue Grablege und darüber eine Kirche zu errichten. In Weingarten begann Heinrich einen Neubau der Klosterkirche, in deren Westchor die Vorfahren bestattet wurden: Rudolf II., der Neffe des soeben kreierten heiligen Konrad, mit seinen Söhnen Heinrich und Welf II., Welf III. und Welf IV. mit seiner Gemahlin Judith von Flandern, Welf V. Auch Heinrich der Schwarze selbst sollte mit seiner Gemahlin Wulfhild und beider Tochter Sophia in Weingarten bestattet werden.23

Zwei Jahre nach dem Akt von Konstanz, am 23. Mai 1125, starb Kaiser Heinrich V. Beste Aussichten für die Nachfolge hatte sein Neffe, der Staufer Herzog Friedrich II. von Schwaben, Schwiegersohn Heinrichs des Schwarzen durch die Ehe mit dessen Tochter Judith. Während der Wahlversammlung in Mainz Ende August aber entzog Heinrich dem Verwandten die Unterstützung und gab seine entscheidende Stimme dem sächsischen Herzog Lothar von Süpplingenburg. Die Gründe für diese spektakuläre Wendung sind im einzelnen unklar; sicher ist, daß der aus billungischem Erbe rührende sächsische Besitz mit dem Zentrum Lüneburg für Heinrich den Schwarzen motivierend gewirkt hat, und möglicherweise ist seine Wahlentscheidung auch durch eine Absprache befördert worden, deren Ergebnis allerdings erst später sichtbar wurde. Am 22. Mai 1127 übergab König Lothar seine damals zwölfjährige Erbtochter Gertrud dem Sohn Heinrichs des Schwarzen zur Ehe. Die Hochzeit Gertruds mit dem wohl neunzehnjährigen Heinrich, den man später »den Stolzen« nennen sollte, wurde eine Woche danach auf dem Gunzenlê gefeiert, jenem berühmten Feld bei Augsburg, auf dem 955 die große Ungarnschlacht Ottos des Großen stattgefunden haben soll; anschließend wies Heinrich der Stolze Gertrud bis zum Herbst die Ravensburg als Aufenthaltsort zu.24 Ob König Lothar seinem Schwiegersohn kurz darauf die sächsische Herzogswürde übertragen hat, ist nicht sicher, aber sämtliche sächsischen Quellen der Zeit leiten Recht und Anspruch Heinrichs des Stolzen auf den Dukat aus seiner Ehe mit Gertrud ab.25 Heinrich der Schwarze hat das nicht mehr erlebt. Kurz nach seinem Eintritt in den Konvent des Klosters Weingarten ist er dort am 13. Dezember 1126 gestorben.

Kaiser Lothar III.

Die Familie des 1125 neugewählten Königs gehörte zum alten sächsischen Adel, sehr wahrscheinlich verwandt mit Liudolfingern, Billungern und Brunonen, den Grafen von Walbeck, Querfurt und Haldensleben. Lothar vermehrte sein eher schmales väterliches Erbgut um Helmstedt schon im Jahre 1100 durch die Hochzeit mit Richenza von Northeim, einer Enkelin jenes Herzogs Otto, dessen Tochter Ethelinde Welf IV. einst verstoßen hatte. In der Nachfolge des Billunger Herzogs Magnus übernahm Lothar Grafschaften in den Diözesen Verden, Minden und Paderborn sowie die Hochvogtei über das Bistum Verden, so daß er große Teile der weltlichen Ressourcen dieses Bistums nutzen konnte. Richenza erbte 1117 nach dem Tod ihrer Mutter Gertrud von Braunschweig den Besitz der Brunonen um Braunschweig und machte Lothar damit zum mächtigsten Dynasten Sachsens.26 Weil das Herzogspaar bei der Verheiratung seiner Tochter nicht mehr auf weitere Nachkommenschaft hoffen durfte – 1127 war Lothar zweiundfünfzig, Richenza wohl vierzig Jahre alt –, würde der gesamte Besitz über Gertrud an Heinrich den Stolzen fallen; mit ihm als Schwiegersohn hatte der König die Grundlagen seiner Herrschaft nach Süden erweitert und zugleich die Welfen endgültig nach Sachsen gezogen. Indem Lothar auch nördlich der Elbe Herrschaftsrechte geltend machte, vergrößerte er seine Handlungsspielräume und erschloß neue Wege zur Stärkung der sächsischen Herzogsgewalt, die sein Enkel Heinrich der Löwe mit großer Energie weitergehen sollte.

Nordalbingien unterschied sich vom übrigen Sachsen seit dem 9. Jahrhundert beträchtlich durch seine periphere Lage zum Karolingerreich und dessen politischer und zivilisatorischer Ausstrahlung.27 Die altsächsischen Gaue Holstein und Stormarn blieben genossenschaftlich organisiert und kannten weder Adelsherrschaft noch Lehnswesen und Ministerialität, wohl aber führende Familien, aus denen die overboden kamen, denen die Leitung der Abwehr gegen die vordringenden Slawen übertragen war. Seit den siebziger Jahren des 11. Jahrhunderts lag die Grafengewalt über Holstein und Stormarn in den Händen der Billunger, und 1111 belehnte Lothar als ihr Rechtsnachfolger einen Adligen aus dem mittleren Wesergebiet, Adolf von Schauenburg, mit der Doppelgrafschaft, die ganz von den Aufgaben der Slawenabwehr, der Mission, dem Landesausbau und der Expansion geprägt war. Seit 1066 war die Grenze zunehmend unruhig; die vom Bremer Erzbischof östlich des karolingischen Limes Saxoniae gegründeten Missionsbistümer Oldenburg, Ratzeburg und Mecklenburg waren verlorengegangen, und das Land wurde wieder heidnisch. Es ist bezeichnend für die Königsferne dieser nördlichen Region, daß Adolf von Schauenburg sein Grafenamt nicht vom König bekam, sondern vom Herzog.

Erst auf der Grundlage seiner ausgedehnten Eigengüter und der militärischen Schlagkraft seiner darauf angesiedelten Dienstleute konnte Lothar die Herzogsrechte effektiv nutzen, denn für sich genommen waren diese Rechte rein formaler Natur und zeigten nur in der Hand eines hinreichend Mächtigen praktische Wirkung: Führung des sächsischen Heeresaufgebots, Wahrung des Landfriedens, Einberufung von Landtagen. Zum Schutz des Landfriedens hat Lothar mehrfach in Westfalen eingegriffen, wo er von Haus aus nicht begütert war. Als Haupt der sächsischen Fürstenopposition gegen Heinrich V. siegte er 1115 in der Schlacht am Welfesholz zwischen Mansfeld und Eisleben so entscheidend über das königliche Aufgebot, daß Sachsen fortan für Heinrich V. verloren war und Lothar daraufhin königliche Kompetenzen an sich ziehen konnte. Aus eigener Machtvollkommenheit ernannte er im Jahre 1123 zwei Markgrafen, nämlich Konrad von Wettin in der Mark Meißen und Albrecht den Bären in der Lausitz; in Halberstadt erhob er einen Bischof. Als er zwei Jahre später König wurde, bedeutete das für den Anhang Lothars eine erhebliche Aufwertung und für Sachsen die Erneuerung alter Größe, denn zum ersten Mal seit dem Ende der ottonischen Könige und Kaiser war das Land wieder Zentralraum des Reiches nördlich der Alpen, Basisregion des deutschen Königs und römischen Kaisers.28 Seit den Tagen des sächsischen Geschichtsschreibers Widukind († nach 973) im Benediktinerkloster Corvey an der Weser und der Dichterin Hrotsvit († 975) im Kanonissenstift Gandersheim am Harz gab es deutliche Zeugnisse für das Selbstbewußtsein des sächsischen Adels, der sich als die Könige tragende Elite betrachten durfte und nur so lange Anteilnahme für das Reich aufbrachte, wie Sachsen dessen Könige stellte. Gegen den landfremden Salier hatte Lothar den großen Sieg errungen, und während seiner Königszeit festigte sich die Hoffnung auf Kontinuität. Dennoch brauchte Lothar zehn Jahre, um sich gegen die staufische Opposition endgültig durchzusetzen.

Während seiner gesamten Regierungszeit hat Lothar auf eine Nachfolge Heinrichs des Stolzen als König hingearbeitet. Vielleicht übertrug er ihm schon im Januar 1126, als eine große Fürstenversammlung in Goslar zusammenkam und den Feldzug gegen Herzog Friedrich von Schwaben beschloß, die sächsische Herzogswürde und alle Lehen, die er von Bischöfen und Äbten hatte.29 Selbst wenn das primär eine Absichtserklärung, eine Designation, gewesen ist, so könnte Lothar doch das gleiche Motiv gehabt haben wie der französische König Odo, der im Jahre 889 alle seine Grafschaften und das Martinsstift in Tours seinem Bruder Robert gab, damit der Familie diese Herrschafts- und Besitzrechte nicht genommen würden, wenn Odo ohne männlichen Erben starb, was damals ebenso vorhersehbar war wie bei König Lothar.30 In jedem Fall war die Person des Empfängers ein Hinweis auf die Pläne des Königs hinsichtlich seiner Nachfolge, und das gleiche gilt für eine Vereinbarung mit dem Papst anläßlich der Kaiserkrönung im Sommer 1133. Am 8. Juni 1133 ließ Lothar sich von Papst Innozenz II. mit jenen Gütern der Mathilde von Toskana belehnen, die ihrem Gemahl Welf V. entgangen waren, weil Mathilde sie dem heiligen Petrus und damit der römischen Kirche geschenkt hatte. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Papst, daß er auch Heinrich den Stolzen und dessen Gemahlin Gertrud mit den Gütern belehnen würde, wofür Heinrich dann Mannschaft und Treueid leisten müsse.31 Gewiß wollte der König für seine Person den bei Belehnungen üblichen Rechtsbrauch vermeiden, als kniender Vasall seine Hände in die des Papstes zu legen, um anschließend aufzustehen und ihm den Treueid zu leisten, aber schon Zeitgenossen hatten den Eindruck, daß es auch um die Sicherung der Herrschaft Heinrichs des Stolzen in Italien ging.32 In dieselbe Richtung wiesen Rechtsakte des Kaisers während seines zweiten Italienzuges 1136/37, auf den ihn diesmal Heinrich der Stolze begleitete. Im September 1136 belehnte Lothar seinen Schwiegersohn mit der Reichsburg Garda und der zugehörigen Grafschaft, kurz darauf mit der soeben eroberten Burg Guastalla, die zum mathildischen Gut gehörte, und spätestens am 22. September 1137 mit der Markgrafschaft Toskana.33

Noch in anderer Weise fanden der Wille zur sächsischen Restauration und die damit eng verbundene Hoffnung auf süpplingenburgisch-welfische Kontinuität ihren Ausdruck. Im 11. Jahrhundert hatten die Grafen von Haldensleben in Luttere am Nordrand des Elm ein Kanonissenstift gegründet, das Lothar nach dem Tod seiner Großmutter Gertrud von Haldensleben erbte. Fast genau zwei Jahre nach seiner Rückkehr von der römischen Kaiserkrönung, im Sommer 1135, versetzte Lothar die Kanonissen an einen anderen, heute nicht mehr bekannten Platz und siedelte in dem seit Ende des 14. Jahrhunderts »Königslutter« genannten Ort Benediktiner der Hirsauer Reform an, die aus dem Magdeburger Kloster Berge kamen. Um die gleiche Zeit legte er gemeinsam mit Richenza den Grundstein für einen Neubau der Klosterkirche,34 die nicht nur als Grablege für das Kaiserpaar vorgesehen war, sondern auch ein erneuertes sächsisches Königtum repräsentieren sollte, das Heinrich der Stolze mit seinen Nachkommen fortsetzen würde und dessen imperialer Zuschnitt an Architektur und Skulptur der Kirche ablesbar sein sollte. Noch im selben Jahr begann eine norditalienische Bauhütte mit dem Bau von Chor, Vierung und Querhaus.35 Die Erbvogtei für sein Eigenkloster behielt der Kaiser und ließ sie durch einen seiner Ministerialen verwalten.

Im August 1136 brach Lothar III. zu seinem zweiten Italienzug auf, denn erschuldete Papst Innozenz II. Hilfegegendennormannischen König Roger II. von Sizilien. Innozenz, dem Lothar die Kaiserkrone verdankte, mußte sich seit seiner Wahl im Jahre 1130 mit einem Konkurrenten auseinandersetzen, der unter dem Namen Anaklet II. ebenfalls die Papstwürde beanspruchte und seinen stärksten Rückhalt im sizilischen Königreich gefunden hatte. Heinrich der Stolze unterstützte den Kaiser mit einer eigenen Heeresgruppe von tausendfünfhundert schweren Reitern und demonstrierte damit, daß Imperium und Kirche, Pflichten des Kaisers und Nöte des Papstes auch ihn angingen. Bis nach Apulien stießen die beiden Heere vor, aber der politische Erfolg war gering, weil Roger II. den Unwillen deutscher Aufgebote zu längeren militärischen Aktionen in diesem Land richtig einschätzte. Auf dem Rückweg nach Deutschland erkrankte Lothar im November schwer; zwar wollte er »wegen des dringenden Wunsches, die Heimat wiederzusehen« (amore magno revisende patrie), den Marsch fortsetzen, aber »noch im Gebirge starb der mächtige Kaiser hochbetagt in einer ärmlichen Hütte« (in ipsis montibus, in vilissima casa imperator potentissimus . . . obiit).36 Nicht Heimatliebe dürfte den Kaiser in diese letzte Anstrengung getrieben haben, sondern die Absicht, seinen Schwiegersohn den nach Würzburg zum Hoftag geladenen Fürsten als Nachfolger zu empfehlen. Auf dem Sterbebett übergab er am 4. Dezember in Breitenwang nahe Reutte in Tirol Heinrich dem Stolzen die Insignien des Reiches und spätestens jetzt auch die sächsische Herzogswürde.37

Chor und Querhaus der ehemaligen Benediktinerklosterkirche Königslutter mit dem berühmten Jagdfries an der Hauptapsis ließ Kaiser Lothar III. errichten. Die Fortsetzung der Arbeiten am seinerzeit größten Kirchenbau Sachsens lag nach seinem Tod in den Händen des Konvents, der für Langhaus und Westbau wesentlich kargere Formen bevorzugte.

Heinrich der Stolze

Als Heinrich der Stolze den Leichnam seines Schwiegervaters durch das Lechtal nach Norden geleitete, war er der mächtigste Fürst des Reiches: Herzog von Bayern und Sachsen, Markgraf der Toskana und Herr weiterer Güter in Italien, durch die Übergabe der Reichsinsignien designierter König. Von seinem Vater, dem die Familiengeschichte ihre Aufzeichnung in lateinischer Sprache und dadurch Authentizität und Glaubwürdigkeit verdankte, besaß er Schriftzeugnisse über die römischen Ursprünge seines Geschlechts, für die karolingischen und ottonischen Vorfahren, für die englische Königin, die Herzöge und den kirchlich anerkannten Heiligen in der Ahnenreihe, die mit einem Kaiser als vorläufigem Höhepunkt klar und deutlich auf ihn selbst zulief. Dieses Wissen und ein starkes Machtbewußtsein bestimmten sein Verhalten so sehr, daß es Anstoß erregte. Allzu wohlwollend übersetzen wir heute seinen Beinamen superbus, der erstmals in den achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts bezeugt ist:38Superbia ist im Katalog der christlichen Hauptsünden die Quelle vieler anderer Laster wie invidia (Neid), ira (Zorn), avaritia (Geiz) und bedeutet in diesem Sinne eher »Hochmut« oder »Übermut« als »Stolz«, den man auch positiv verstehen kann. Durchaus negativ aber sahen Zeitgenossen die Arroganz, das anmaßende Auftreten (mores superbos)39 Heinrichs, der ihnen vom Bewußtsein der Macht aufgebläht (potentia tumidus) erschien.40

Ob Heinrich an der Beisetzung Lothars teilgenommen hat, ist ungewiß, denn wir hören nur ganz allgemein von sächsischen und thüringischen Fürsten, die sich am 31. Dezember 1137 in Königslutter einfanden. Bischof Rudolf von Halberstadt leitete Totenoffizium und Totenmesse, ehe der Leichnam des Kaisers vor dem künftigen Kreuzaltar der von ihm gestifteten Klosterkirche in den Boden gesenkt wurde, auf der Achse des Langhauses, mit dessen Bau man damals noch nicht begonnen hatte.41 Von Anfang an hatte Heinrich an der Seite Lothars gegen die Staufer gekämpft und ihn auch nach Italien begleitet, sich aber erst spät auf Sachsen konzentriert, wo er zu Lebzeiten seines Schwiegervaters nur zweimal nachgewiesen werden kann: am 16. Mai 1134 als Intervenient zugunsten des Klosters St. Michael in Lüneburg und am 6. Juni desselben Jahres in Merseburg als Zeuge in einem Diplom Lothars für das Bistum Bamberg.42 Solche Landesferne war keineswegs ungewöhnlich, denn auch Heinrich der Schwarze ist nach seiner Heirat mit Wulfhild Billung offenbar niemals in Sachsen gewesen, auch nicht nach dem Tod seines Schwiegervaters im Jahre 1106. Weil Heinrich der Stolze durch seine Ehe mit Gertrud Mitglied der Königsfamilie geworden war, vertrat Lothars Witwe Richenza seine Rechte in Sachsen und ging dabei von seinem Erbrecht nicht nur an diesem Dukat, sondern offensichtlich auch am Königtum aus. Für den 2. Februar 1138 berief sie eine Versammlung der sächsischen Fürsten nach Quedlinburg, um den drohenden Konflikt mit Albrecht dem Bären abzuwenden, der sofort Ansprüche angemeldet hatte und damit den staufischen Gegnern Heinrichs zuarbeitete, die offensichtlich der Ansicht waren, daß Heinrich niemals rechtsförmlich Herzog von Sachsen geworden war und auch keine erbrechtlichen Argumente hatte, da nach Lehnrecht nur Söhne dem Vater, nicht aber Schwiegersöhne dem Schwiegervater im Besitz des Lehens nachfolgen konnten.43 Falls Richenza in Quedlinburg auch die Haltung der sächsischen Großen bei der anstehenden Königswahl im Sinne Heinrichs des Stolzen hatte festlegen wollen, so scheiterte sie an Albrecht dem Bären, der nicht nur ihr den Zugang sperrte, sondern die ganze Versammlung mit Heeresmacht verhinderte.

Am 7. März 1138 wurde Konrad, der Bruder des 1125 durch den Frontwechsel Heinrichs des Schwarzen gescheiterten Staufers Friedrich, entgegen der Designation Lothars III. in Koblenz zum König gewählt.44 An dieser Wahl war alles irregulär: Der Termin und der Ort, denn die Wahlversammlung war auf Pfingsten nach Mainz einberufen worden; der Wahlleiter Erzbischof Albero von Trier statt des Erzbischofs von Mainz; das Wahlgremium, das ausschließlich von Anhängern Konrads gebildet wurde; die Krönung durch einen Legaten des Papstes statt durch den Erzbischof von Köln; die Krone mit den übrigen Insignien, weil Heinrich der Stolze die echten besaß. Die Initiative für dieses staatsstreichartige Verfahren war nicht nur von den Staufern ausgegangen, sondern mindestens ebenso entschieden von Papst Innozenz II., der Heinrich den Stolzen auf Lothars Italienzug kennen und einschätzen gelernt hatte. Da der Mainzer Erzstuhl vakant und der neue Erzbischof von Köln noch nicht geweiht war, nutzte der Papst diese für ihn einmalig günstige Konstellation und beauftragte Albero von Trier mit der Organisation der Wahl, einen bekannten Gegner Heinrichs. Der Trierer führte den Auftrag aus, und es ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, daß Konrad III. sehr rasch allgemein anerkannt wurde: Auch von den in Koblenz nicht beteiligten Fürsten favorisierten wohl nur wenige eine Kandidatur des Welfen, nicht nur wegen Heinrichs Hochmut (propter superbiam),45 den besonders die staufische Partei gern ins Feld führte, sondern aus grundsätzlicher Abneigung gegen ein übermächtiges Königtum. Deshalb ist auch keineswegs sicher, daß alle sächsischen Großen auf Heinrichs Seite standen. Auf jeden Fall war »dieser vorher so stolze und hochfahrende (animosus et elatus) Mann . . . durch Gottes Willen gedemütigt«46 und mußte nun auch noch um die sächsische Herzogswürde fürchten.

Sogleich nach Lothars Beisetzung hatte Albrecht der Bär mit bewaffneter Macht den Kampf um Sachsen eröffnet. Ebenso wie die staufische Partei unterstellte er, daß Heinrich der Stolze dafür niemals eine förmliche Belehnung durch Lothar III. erhalten hatte; unter dieser Voraussetzung war Albrechts Anspruch ebenso berechtigt wie der Heinrichs des Stolzen, denn beide konnten sich auf weibliche Erbfolge über ihre Mütter Eilika und Wulfhild Billung berufen. Diese Parität der Rechtsgrundlagen eröffnete dem neuen König, der den Fall letzten Endes würde entscheiden müssen, einen weiten politischen Spielraum.47 Einzelheiten des Konflikts sind nicht überliefert, deshalb läßt sich kaum überzeugend erklären, warum Richenza in Begleitung sächsischer Großer, aber ohne Heinrich den Stolzen auf Konrads Pfingsthoftag in Bamberg erschien und ihn als König anerkannte. Wollten Teile des sächsischen Adels in die Entscheidung über die Nachfolge im Herzogsamt eingebunden werden? Ebenso unklar sind die Motive Heinrichs selbst, der am 29. Juni 1138 auf einem Hoftag Konrads III. in Regensburg dem König zwar nicht huldigte, ihm aber die Reichsinsignien auslieferte, obwohl Konrad nicht direkt, sondern nur durch Bevollmächtigte mit ihm verhandeln wollte. Gegenstand dieser Verhandlungen konnte nach der Insignienübergabe nicht mehr die Anerkennung des staufischen Königtums sein, sondern allenfalls die Frage, ob Heinrich die Herzogtümer Bayern und Sachsen behalten durfte. Auf jeden Fall sind die Sondierungen für Heinrich den Stolzen unbefriedigend verlaufen, zumal der bayerische Adel Konrad III. in Regensburg als König anerkannt hatte. Offensichtlich wollte Heinrich nun militärischen Druck ausüben und erschien in der ersten Julihälfte zu einem weiteren Termin in Augsburg »mit einer starken Kampftruppe« (milite non modico),48 so daß der König sich ernsthaft bedroht fühlte, die Stadt mit geringem Gefolge fluchtartig verließ und nach Würzburg abzog. Dort ließ er Heinrich wegen Bedrohung der königlichen Person als Hochverräter ächten und ihm durch Spruch eines kleinen Fürstenkreises das Herzogtum Sachsen aberkennen, das er alsbald, wohl noch vor Ende Juli, Albrecht dem Bären verlieh; um diese Zeit wurde Heinrich auch als Markgraf der Toskana abgesetzt. Auf dem Goslarer Weihnachtshoftag 1138 entzog ihm der König schließlich noch das bayerische Herzogtum und gab es im Frühjahr 1139 an seinen eigenen Halbbruder weiter, den Babenberger Markgrafen Leopold IV. von Österreich.

Trotz aller politischen Absichten hat sich der König bei diesen Entscheidungen keiner Rechtsbeugung schuldig gemacht, doch mußte er die Urteile über Heinrich den Stolzen noch durchsetzen, denn der nahm sie nicht hin und wehrte sich. Er konnte sich dabei auf eine Mehrheit der sächsischen Großen stützen, die Albrecht den Bären nicht als Herzog akzeptierten; von Konrad III. befürchteten sie wohl nicht zu Unrecht, daß er ihnen gegenüber die gleiche harte und unversöhnliche Haltung an den Tag legen würde wie Heinrich IV. und Heinrich V., betonten die Staufer doch immer wieder ihre Zugehörigkeit zum salischen Haus. Im übrigen aber dürfte die Solidarität des sächsischen Adels mit Richenza stärker gewesen sein als die Sympathie für Heinrich den Stolzen, dessen starke Stellung in Sachsen nicht auf einer eigenen Klientel beruhte, sondern auf seiner Ehe mit Gertrud von Süpplingenburg und der daraus folgenden Königsnähe mit ihrer zielbewußten Förderung.49 Erst aus solchen Motiven und Loyalitäten erklärt sich die massive Unterstützung für Heinrich den Stolzen, der im Januar 1139 nach Sachsen kam, »wie ein Löwe Burgen und Befestigungen zerstörte und die Übeltäter aufspürte, die das Land beunruhigten« (similis factus leoni in operibus suis, diruens urbes et castella, perscrutatus est iniquos, qui terram perturbabant).50 Gemeinsam mit dem Erzbischof von Magdeburg drängte er Albrecht den Bären systematisch auf dessen Ausgangspositionen um Ballenstedt zurück. Im Mai verzichtete Albrecht auf das Herzogtum.

Für den 25. Juli hatte Konrad III. das Reichsheer nach Hersfeld aufgeboten und konnte dort eine stattliche Armee aus Kontingenten geistlicher und weltlicher Fürsten versammeln. Die Erzbischöfe von Mainz und Trier, die Bischöfe von Worms, Würzburg, Speyer und Zeitz, die Äbte von Hersfeld und von Fulda, Albrecht der Bär und Herzog Leopold von Bayern, Landgraf Ludwig von Thüringen und zahlreiche Grafen hatten dem König Panzerreiter zugeführt, doch fast vier Wochen blieb das Heer in der Gegend von Hersfeld stehen. Besonders die Bischöfe wollten keine militärischen Aktionen, weil sie einen vollständigen Sieg des Königs im Grunde nicht wünschten und sich von der offenen Situation größeren politischen Spielraum und Einfluß versprachen. Deshalb plädierten sie für eine Verhandlungslösung und vermittelten am Ende den Waffenstillstand mit Heinrich dem Stolzen, für den das ein großer Erfolg war, hatte er doch das Reichsheer ohne Kampfhandlung aus dem Land gehalten und durch die auf ein Jahr festgesetzte Waffenruhe wertvolle Zeit gewonnen. Unter dem Eindruck dieser Leistung schlossen sich ihm jetzt auf Fürsprache Richenzas auch solche sächsischen Großen an, die bisher Albrecht dem Bären zuneigten wie die Grafen Bernhard von Plötzkau und Hermann von Winzenburg. Das Blatt hatte sich offensichtlich gewendet, und unter solchen Voraussetzungen glaubte Heinrich Sachsen verlassen zu dürfen, um auch in Bayern wieder die Oberhand zu gewinnen. Für Mitte Oktober berief er einen sächsischen Landtag nach Quedlinburg, der die notwendigen Verabredungen für Sicherung und Regierung Sachsens während seiner Abwesenheit beraten und beschließen sollte.

Kaum waren die Beschlüsse gefaßt, verloren sie ihren Sinn, denn unmittelbar nach Abschluß der Beratungen »starb der sehr edle und tüchtige Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, wie es scheint durch Gift, am 20. Oktober in Quedlinburg« (in Quidelingeburh Heinricus nobilissimus atque probissimus dux Bawarie atque Saxonie, veneficio ibidem, ut fertur, infectus, XIII. kal. Novembris vitam finivit).51 Dieser ganz unerwartet eingetretene »zu frühe Tod« (immatura mors)52