12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

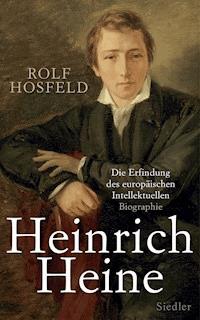

Der entlaufene Romantiker. Die große neue Biographie Heinrich Heines

Er nannte sich selbst einen »entlaufenen Romantiker«, entwickelte ein fast absolutes Gehör für die Dissonanzen seiner Zeit und lockerte, wie Karl Kraus bemerkte, »der deutschen Sprache das Mieder« – Heinrich Heine hat als Erster die Kluft zwischen Poesie und Leben überwunden. Doch er war zugleich auch der erste wahrhaft europäische Intellektuelle. Und ist dadurch, wie Rolf Hosfeld zeigt, auf überraschende Weise wieder unser Zeitgenosse geworden.

In der Epoche aufkeimender Nationalbewegungen besaß Heine ein feines Sensorium für den gar nicht so feinen Unterschied zwischen republikanischem und altdeutschem Nationalismus. Er richtete als Erster ein waches Auge auf die dunklen Energien eines drohenden Populismus und pflegte eine ganz eigene Unterscheidung von »Kultur« und »Zivilisation« jenseits der üblichen Völkerklischees. Er kultivierte einen elegant-ironischen Umgang mit deutschem Ressentiment und Tiefsinn – und beleidigte in all dem die deutsche Leitkultur.

Rolf Hosfeld, erfolgreicher Biograph und einer der besten deutschen Heine-Kenner, zeigt uns, wie Heines außergewöhnliches Leben und Werk gleichsam den Typus des europäischen Intellektuellen begründet hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Rolf Hosfeld

Heinrich Heine

Die Erfindung des europäischen Intellektuellen

BIOGRAPHIE

Siedler

Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert durch ein Stipendium der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen.

Erste Auflage

Copyright © 2014 by Siedler Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg

Lektorat: Julia Kühn, Berlin

Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

ISBN 978-3-641-11791-7

www.siedler-verlag.de

Inhalt

Zeitgenosse Heine

Traumland und Realität

Die Welt der Konventionen

Politische Romantik

Der Geist der modernen Zeit

Die jüdische Besonderheit

Ich bin viele

Ungleichzeitigkeiten

Die Seele und das Meer

Erfolg

Das Ende der Kunstperiode

Glück und Resignation

Die neue Welt

Noch einmal: Das Ende der Kunstperiode

Geschichtsschreibung der Gegenwart

Wohin treibt Deutschland?

Das Junge Deutschland

Mathilde oder der Venusberg

Tanz auf dem Vulkan

Deutschland, ein Märchen, ein Traum

Dämmerung

Die Eule der Minerva

Mosis Anathemen

Enfant perdu

ANHANG

Zitierweise und Danksagungen

Verwendete und zitierte Literatur

Personenregister

Zeitgenosse Heine

Heinrich Heine war, so Friedrich Nietzsche, kein ausschließlich deutsches, sondern ein europäisches Ereignis, und Alfred Kerr meinte, er habe die ersten Lieder des dritten Jahrtausends verfasst. Heinrich Mann hielt ihn für das vorweggenommene Beispiel des modernen Menschen, sachlich bei aller Phantasie, scharf und zärtlich, ein tapfrer Zweifler. Heine hatte ein fast absolutes Gehör für die Dissonanzen seiner Zeit. Er erkannte mit dem bereits auf Nietzsche verweisenden Gegensatzpaar des Nazareners und Hellenen sehr präzise und subtil den Repressionsgehalt biedermeierlich-christlicher Moral seiner Zeit. Die Restaurationsordnung des Wiener Kongresses hielt er mit seinem Lehrer Hegel für überlebt, bevor sie sich etablierte. In den Jahren der beginnenden Nationalbewegungen blieb er ein Europäer, der ein feines Sensorium für den gar nicht so feinen Unterschied zwischen republikanischem und altdeutschem Nationalismus entwickelte. Nicht zuletzt richtete er als Erster ein waches Auge auf die dunklen Energien eines in Ausnahmezuständen drohenden Populismus, und er sah, besonders in Frankreich, als Erster die Gefahren eines »aufgeklärten« Antisemitismus. Für uns, besonders in Zeiten der »Rückkehr des politischen Intellektuellen«1 nach einem etwas voreilig verkündeten Ende der Geschichte, ist er auf überraschende Weise wieder ein Zeitgenosse geworden.

Doch Heinrich Heines Wirkung in Deutschland ist bis heute in weiten Teilen die Geschichte einer Irritation geblieben. Ablehnung, Verkennung und einseitige Zustimmung, teils als Romantiker, teils als Fortschrittsgeist, prägten die verschlungenen Wege seiner Rezeption. Heinrich Heines Geschichte im deutschen Sprachraum war in weiten Teilen eine Geschichte von Missverständnissen, aber auch von kultureller Ausbürgerung. Nicht erst mit Karl Kraus begannen die Invektiven, wenngleich die Wirkung seines Pamphlets Heine und die Folgen kaum zu unterschätzen ist. »Ohne Heine kein Feuilleton«, diktierte 1910 der Wiener Wächter der Kultur: »Das ist die Franzosenkrankheit, die er uns eingeschleppt hat.«2 Schon Arnold Ruge hatte solche Akkorde angeschlagen. Heines Dichtung erinnerte den Hegel-Schüler 1838 allzu sehr an Grisettenwirtschaft, er entdeckte in ihr nichts als plattprosaischen französischen Esprit »statt der Tiefe des deutschen Geistes«.3 Bei dem deutschnationalen Historiker Heinrich von Treitschke war es schon das Echo auf mittlerweile geläufige Verdikte, das nachtönte: »Geistreich« nannte er Heines Poesie, aber eben »ohne Tiefe«; eine »Anmut des Lasters«. Heines schlimmste Anmaßung ist wahrscheinlich der elegant-ironische Umgang mit dem deutschen Tiefsinn gewesen, und Treitschke wusste auch schon die Quelle solchen Fehltritts zu benennen: den »jüdischen Verstand« des »Orientalen« Heine, dem aus gleichen Gründen die massive Kraft der Arier zur künstlerischen Komposition großen Stils völlig fehle. »Erst Heine«, so Treitschke, »zerstörte durch seinen Feuilletonstil gänzlich die Schranken, welche Poesie und Prosa ewig trennen werden.«4

Die Folgen sind bekannt. Je charakterloser die deutsche bürgerliche Gesellschaft wurde, meinte Hannah Arendt 1948, desto mehr fürchtete sie sich vor der Explosivkraft seiner Gedichte, und aus dieser Furcht stammte der Vorwurf der Charakterlosigkeit, durch den man mit ihm fertigzuwerden hoffte.5 Man kann es auch so formulieren: Die deutsche Leitkultur fühlte sich durch ihn beleidigt. Das sah schon Nietzsche so, der meinte, im Unterschied zum bloßen Deutschen zeige Heines Lyrik in ihrer Vollkommenheit, wie wenig man den Gott abgetrennt vom Satyr verstehen könne. Der Europäer Nietzsche verdankte ihm fast die gesamten Grundgedanken seiner Philosophie, darunter seine Kritik des Ressentiments, und vor allem seinen Stil.6 Gerade deshalb verwundert es, wenn ausgerechnet Theodor W. Adorno noch 1956 anlässlich Heines hundertstem Todestag ihn zu einem kraft- und ortlosen Zivilisationsliteraten herabzumendeln versuchte.

Er habe der deutschen Sprache das Mieder gelockert, wetterte Kraus, um im venerischen Bild der Franzosenkrankheit zu bleiben. Er habe die Lyrik hinabgezogen in die Sprache von Zeitung und Kommerz, so Adorno ganz treitschkisch und hielt ihm zur Rechten wie zur Linken zwei »tiefe« Antipoden entgegen, den katholischen Romantiker Joseph von Eichendorff und den verkappten Antisemiten Charles Baudelaire.7 Wahrlich eigenartige Allianzen. Seitens der politischen Linken stellte man solche Urteile gern vom Kopf auf die Füße und dekorierte das inkriminierte Feuilleton zum Markenzeichen eines im positiven Sinn politischen Dichters. War er das wirklich, selbst wenn er einmal verkündete, im heutigen Deutschland sei die Partei der Nachtigallen verbunden mit der Partei der Revolution? In den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die eine gewisse Heine-Renaissance einleiteten, entdeckte man in ihm vor allem den engagierten Zeitgeist-Literaten, und dieses Bild hat sich als sehr beharrlich erwiesen. Auch das ist einer der Gründe, weshalb er auf eine merkwürdige Weise fremd geblieben ist.

In Bezug auf die Lebensführung hieß Heines Antwort auf das Drama der Illusionen, das seine Dichtung vorführt, Contenance. Er war schon krank, als er 1831 nach Paris übersiedelte, und die Zeit nach 1848 bedeutete für ihn eine endlose Periode langsamen Sterbens, bis ans Ende lebensbejahend. Das zeigte Größe, und atemberaubende Selbstironie. »Der erste moderne europäische Intellektuelle«8 meint nicht nur die besondere Weise seines kritischen und freigeistigen Engagements, sondern auch sein Leben als einer der ersten freien Schriftsteller, sein waches Auge für die widersprüchlichen und oft unfreiwillig ironischen Signaturen seiner Zeit und die daraus folgenden Konsequenzen für die überraschenden literarisch-experimentellen Sprach- und Formgebungen, denen sich sein europäischer und internationaler Ruhm verdankt.

Er hatte im Übrigen seine eigene Art, den Unterschied zwischen »Kultur« und »Zivilisation« zu sehen, den nicht nur seine Zeitgenossen kurzerhand mit dem Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich gleichsetzten. Besonders das Ressentiment und der Tiefsinn galten ihm als verhängnisvolle deutsche Krankheiten. Heine hatte nie die Absicht, sich mit Höhenflügen zu verrechnen. Er war ein moderner Skeptiker in der Tradition Michel de Montaignes. Wie sein großes Vorbild Baruch de Spinoza wollte er eine Welt ohne Chimären, ohne »Tiefe«. Und entsprechend eine Dichtung, die leichten Fußes daherkommt und sich in einer offenen und mit all ihren Ambivalenzen unbestimmten Gegenwart verortet sieht. Eigentlich ist die Beschäftigung mit dem Leben und Werk Heinrich Heines, Deutschlands ersten modern-postmodernen Dichters und größten Lyrikers nach Goethe, immer noch eine Entdeckungsreise voller unerwarteter Überraschungen.

1 Judt: Das vergessene 20. Jahrhundert. Die Rückkehr des politischen Intellektuellen

2 Karl Kraus: Heine und die Folgen. In: Kraus: Ausgewählte Werke, Bd. 1, S. 291

3 Arnold Ruge: Heinrich Heine, charakterisiert nach seinen Schriften (1838). In: Kleinknecht (Hg.): Heine in Deutschland, S. 42

4 Treitschke: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Vierter Theil, S. 414, S. 409ff.

5 Hannah Arendt: Heinrich Heine: Schlemihl und Traumweltherrscher. In: Arendt: Die verborgene Tradition, S. 54f.

6 »Man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind – in einer unausrechenbaren Entfernung von allem, was bloße Deutsche mit ihr gemacht haben.«Friedrich Nietzsche: Ecce Homo. In: Nietzsche: Werke II (Schlechta), S. 1089

7 Theodor W. Adorno: Die Wunde Heine; ders.: Zum Gedächtnis Eichendorffs. In: Adorno: Noten zur Literatur I, S. 105ff., S. 146ff.

8 Gerhard Höhn: Heinrich Heine und die Genealogie des modernen Intellektuellen. In: Höhn (Hg.): Heinrich Heine. Ästhetisch-politische Profile, S. 70ff. Ausführlicher Höhn: Heinrich Heine. Un intellectuel moderne

Traumland und Realität

Das Gefolge war groß, einundachtzig Wagen und damit ein ganzer Hofstaat, den Napoleon mit sich führte, als er im Herbst 1811 den Niederlanden und dem Niederrhein einen Besuch abstattete, der ihn auch nach Düsseldorf führen würde. Am 2. November morgens um sieben Uhr brach er in Wesel auf und erreichte am nächsten Tag gegen elf die Stadtgrenze in der Nähe eines Wirtshauses mit dem Namen Luftballon, wo ihn die Notablen bereits ehrfurchtsvoll erwarteten. Der Bürgermeister, der Maire, wie Freiherr von Pfeil damals französisch genannt wurde, hielt eine Ansprache, seine Tochter überreichte dem Empereur artig einen Blumenstrauß, und die Düsseldorfer Bürger riefen Vivat, während er durch einen Triumphbogen, den man eigens für ihn erbaut hatte, in das renovierte Schloss Jägerhof einzog. Es war während der Kriegshandlungen 1794 zerstört und für seinen Besuch, von dem sich das durch die Kontinentalsperre gebeutelte Bürgertum viel erwartete, wiederhergerichtet worden.

Napoleon zog erhobenen Hauptes und mit majestätischem Blick auf dem Sattel seines Pferdes durch den Triumphbogen an der Elberfelder Straße, auf dem in lateinischer Schrift dem göttlichen Napoleon, dem großen Kaiser und König, dem unüberwindlichen Sieger und Beschützer der Völker, gehuldigt wurde. »Es war eben in der Allee des Hofgartens zu Düsseldorf«, wird sich Heinrich Heine später dieses historischen Besuchs erinnern: »Und der Kaiser mit seinem Gefolge ritt mitten durch die Allee, die schauernden Bäume beugten sich vorwärts, wo er vorbeikam, die Sonnenstrahlen zitterten furchtsam neugierig durch das grüne Laub, und am blauen Himmel oben schwamm sichtbar ein goldner Stern. Der Kaiser trug seine scheinlose grüne Uniform und das kleine welthistorische Hütchen. Er ritt ein weißes Rösslein, und das ging so ruhig stolz, so sicher, so ausgezeichnet – wär ich damals Kronprinz von Preußen gewesen, ich hätte dieses Rösslein beneidet. Nachlässig, fast hängend, saß der Kaiser, die eine Hand hielt hoch den Zaum, die andere klopfte gutmütig den Hals des Pferdchens – Es war eine sonnigmarmorne Hand, eine mächtige Hand, eine von den beiden Händen, die das vielköpfige Ungeheuer der Anarchie gebändigt und den Völkerzweikampf geordnet hatten – und sie klopfte gutmütig den Hals des Pferdes. Auch das Gesicht hatte jene Farbe, die wir bei marmornen Griechen- und Römerköpfen finden, die Züge desselben waren ebenfalls edel gemessen, wie die der Antiken, und auf diesem Gesichte stand geschrieben: Du sollst keine Götter haben außer mir.« Eine neue säkulare Religion trat noch einmal effektvoll auf die Bühne, kurz bevor ihr Repräsentant sein Golgatha erleben musste, das sich spätestens beim Rückzug über die Beresina nach dem Desaster vor Moskau andeutete.

Der Einzug Napoleons in Düsseldorf am 3. November 1811 wurde für den jungen Heinrich Heine zu einem prägenden Erlebnis. Eigens hatte man dem Kaiser, der sich bereits auf den Russlandfeldzug vorbereitete, einen Triumphbogen errichtet. Napoleon stand auf der Höhe seiner Macht und gleichzeitig nicht weit vor seinem Fall.

© Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf

Seit dem Sommer 1811 waren napoleonische Truppen in Deutschland stationiert worden. Im nächsten Jahr mussten sie nur noch zusammengefasst und zum Njemen geführt werden. Doch Napoleons Einzug in Düsseldorf war bereits ein Vorspiel des Anfangs vom Ende. Hoch zu Ross sah ihn Heine mit »dem marmornen Imperatorgesichte, schicksalruhig« die vorbeidefilierenden Garden inspizieren, die sich auf den künftigen Russlandfeldzug vorbereiteten. Es war die größte Truppenansammlung, die man bis dahin gesehen hatte. Mit fünfhunderttausend Soldaten setzte sich Napoleon im Juni 1812 Richtung Osten in Marsch. Wenig später kehrte seine Armee geschlagen zurück. »Du sublime au ridicule il n’ y a qu’ un pas«, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nichts als ein Schritt, kommentiert Heine, Napoleon zitierend, dieses säkulare Ereignis seiner gerade erwachenden Adoleszenzzeit. Er sah »diese Waisenkinder des Ruhms« mit ihren verwitterten Gesichtern und klagenden Augen, verstümmelt, ermattet und oft hinkend, ungeordnet wieder durch seine Vaterstadt ziehen. Es war ein trauriger Anblick, »Grauen ergriff mich«. Was nach dem Fall von Paris im Frühjahr 1814 auf der politischen Bühne passierte, hatte für ihn allerdings den Charakter einer absurden Tragikomödie: »Nach dem Abgang der Helden kommen die Clowns und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach den blutigen Revolutionsszenen und Kaiseraktionen kommen wieder herangewatschelt die dicken Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späßchen und zartlegitimen Bonmots, und graziöse hüpft herbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hintendrein wallen die frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchenfahnen.« Es begann die Zeit der Restauration und der Heiligen Allianz, jener künstlichen Wiederbelebung des Prinzips der monarchischen Legitimität, an das kaum noch jemand glaubte nach dem skeptischen Jahrhundert der Aufklärung und den gewaltsamen Umwälzungen der vergangenen Jahrzehnte, und das sich jetzt umso pompöser inszenierte. Es wurde, wie Heines späterer Lehrer Hegel gegen Ende seines Lebens formulierte, nun »eine fünfzehnjährige Farce gespielt«.9 Napoleon aber hinterließ – wie synkretistisch auch immer – vor allem mit seiner Zivilgesetzgebung eine Botschaft, die ihn überlebte, weil die Zeit dafür gekommen war. Heine würde das nie vergessen, und in den finstersten Tagen der Restauration, schreibt er später im Buch LeGrand, wurde es in seinem Gedächtnis »wieder recht sommergrün und goldig«, wenn er an den Kaiser dachte.

Am Anfang der modernen deutschen Geschichte stand Napoleon, wie Thomas Nipperdey einmal bemerkt hat, und mit ihm wurde die große Politik auch zum Schicksal der Deutschen. Ihr Weg in die Moderne und damit die Erfahrung des Umsturzes der alten Ordnung begann mit Eroberungsfeldzügen unter dem Banner der Trikolore. Grenzen wurden in diesen Jahren in großem Stil verschoben, ganze Territorien neu geordnet, »alle Tage«, so Heine, »wurden die Länder neu illuminiert«. Die Loyalitäten wechselten je nach Kriegsglück die Seiten, und selbst »die Charaktere der Völker änderten sich«. Alte Gefolgschaftsverpflichtungen lösten sich auf, Traditionen offenbarten ihre Vergänglichkeit. Das fast tausendjährige Heilige Römische Reich Deutscher Nation erlag 1806 dem Ansturm der napoleonischen Heere für immer, Düsseldorf geriet endgültig unter französische Herrschaft und wurde Landeshauptstadt des Großherzogtums Berg, eines französischen Satellitenstaates. Es war die Zeit eines epochalen Umbruchs, in der Heine seine Jugendjahre verbrachte. Links des Rheins hatte die französische Bodenreform die überkommenen Agrarverhältnisse in ganz Deutschland in Frage gestellt. Die antiständische Gesetzgebung bedeutete eine Provokation für die überkommene soziale Hierarchie. Kulturelle Milieus standen vor neuen Herausforderungen. Die Konfessionen waren plötzlich dem freien Wettbewerb ausgesetzt. Freiheit und Gleichheit hieß, trotz Besatzung, die französische Botschaft.

War die Generation der Romantiker jedoch gewissermaßen kopfüber und unvorbereitet in dieses neue Jahrhundert gestürzt, so begann sich der gewaltsame Einbruch der Moderne für die Generation Heines bereits zu sortieren. Doch es blieb eine Zeit der fortwährenden Brüche, Rückschläge und unvermittelten Beschleunigungen im politischen, wirtschaftlichen und industriellen Leben. 1816, Heine war gerade ein junger Erwachsener geworden, fuhr das erste Dampfschiff auf dem Rhein. Ein ständiger wind of change umgab seine Kindheit und Jugend. Er lebte abwechselnd unter bergischer, pfälzischer, bayerischer und französischer Herrschaft und wurde mit siebzehn Jahren zum Preußen.

Schon Heines erster Biograph, Adolf Strodtmann, wies darauf hin, dass Heine gern und liebevoll bei den Erinnerungen seiner Kindheit verweilte. Auch wenn Mitteilungen im Detail, vor allem die jüngeren Geschwister Charlotte, Gustav und Maximilian betreffend, eher spärlich sind, finden sich selbst in seinen fiktionalen Werken immer wieder autobiographische Bezüge, besonders darauf, wie er die Veränderungen seiner Zeit erlebt hat. Alles, was er jemals geschrieben hat, meint Eliza Butler, war am Ende nur das Fragment eines groß angelegten Geständnisses, der Memoiren eines Kindes seines Jahrhunderts. Er war ein genauer, intellektuell reflektierender Beobachter, Ereignisse hinterließen ihre intensiven Spuren in seiner Phantasie, und ihre poetische Wiedergabe war in erster Linie eine Intensivierung des real Erlebten. Napoleon blieb ein Teil seines Lebens. Obwohl, wie er später betonte, »ich durchaus kein Bonapartist bin«. Napoleon war für ihn eine historische und noch viel mehr poetische »Gestalt«,10 wie er einmal sagte. Er war, unabhängig von seiner Person und seinen privaten Machtgelüsten, der Repräsentant eines neuen weltgeschichtlichen Prinzips – der »freien Monarchie«, die, mit Heines späterem Lehrer Hegel auf dem Prinzip der »Identität von Identität und Nichtidentität« beruhte, der bürgerlichen Gesellschaft und ihren zivilen Rechten und Freiheiten genügend Raum ließ und die Gleichheitsabstraktionen der ersten Jahre der Revolution überwinden konnte. Heine sah in ihm gewissermaßen einen Epiker der Realität,11 von dem die zukunftsweisende Idee ausging, dass man Vernunftprinzipien nicht einfach abstrakt exekutieren kann, sondern diese erst lebensfähig werden, wenn sie sich in ein ausdifferenziertes und komplexes Genrebild verwandeln, zumal kein Zeitgeist umstandslos revolutionär ist. Der Napoleon-Kultus hatte bei Heine aber auch, worauf Strodtmann zuerst hinwies, die Funktion einer Verwandlung der blauen Blume der Romantik ins Realgeschichtliche. Napoleon war ein Tatmensch, ein moderner Prometheus, der den Göttern des Mittelalters die Stirn geboten hatte und daran wie an seiner eigenen Hybris zerbrach – eine Leitfigur der scheiternden oder in sich selbst unfertigen Aufklärung.12 Doch er blieb für Heine ebenso ein poetischer Mythos – in seinem Jugendgedicht Die Grenadiere ein umgekehrter Barbarossa –, in dessen Spiegel die Restauration wie eine unzeitgemäße Wiederkehr von abgewirtschafteten Dunkelmännern erschien. Dem Kind und heranwachsenden Jugendlichen stellte sich Napoleon jedoch in erster Linie wie eine Figur aus einem Traumland dar. Ein Heros, durch den »die Welt neu angestrichen« wurde und dem sich dabei »kein Polizeidiener widersetzte«.

Während der Revolutionskriege in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts war Düsseldorf bereits einmal erobert worden. Die Kämpfe begannen Anfang Oktober 1794 mit Beschießungen der Stadt vom linken Rheinufer aus. Aber erst am 6. September 1795 überquerten die Franzosen in der Nähe des Eichelkamps zwischen Duisburg und Düsseldorf den Rhein und zogen in die sturmreife Stadt ein. Die Spuren des Krieges, schrieb Heinrich Heines spätere Mutter Peira van Geldern im Dezember auf Deutsch, aber in hebräischer Schrift, an ihre Freundinnen Hendelche und Esther Israel in Wesel, hätten verödete Häuser, aufgeworfene Batterien, gefällte Bäume auf den schönsten Alleen, kurz Verwüstungen aller Art hinterlassen.13 Und nun kam die Zeit der Einquartierungen. Düsseldorf blieb unter französischer Besatzung, bis es im Frieden von Lunéville 1801 an Kurpfalz-Bayern zurückgegeben wurde. In dieser unruhigen Zeit wurde Heine am 13. Dezember 1797 in der Düsseldorfer Bolkerstraße 275 geboren, im Februar 1798 beschnitten und von Rabbi Scheuer in das Register der jüdischen Gemeinde eingetragen. Man nannte ihn Harry; der Name Heinrich war erst das Ergebnis seiner protestantischen Taufe Mitte der zwanziger Jahre. Er war, wie er gern betonte, ein »Sohn der Revolution«, und diese Aussage kann man wörtlich nehmen. Schließlich machte erst der mehrmalige Verweis seiner Mutter auf die in Frankreich gültige Zivilehe unter gleichberechtigten Bürgern und eine darauf folgende Intervention des französischen Stadtkommandanten bei der Düsseldorfer Judenschaft die Eheschließung seiner Eltern möglich. Sein Vater war ein aus Norddeutschland zugezogener Jude in nach traditionellen Maßstäben prekärer Rechtslage, auch in der jüdischen Gemeinde. Ohne die bürgerlichen Gesetze der Revolution und ihren neuen Geist hätte es Heinrich Heine vermutlich nie gegeben.

Heine liebte Düsseldorf. Noch später nannte er die Stadt »sehr schön« und meinte wehmütig: »Wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zu Mute.« Nur wenige deutsche Juden haben so innige Worte über ihre Heimat verloren wie Heine. Die Stadt hatte nichts von der bedrückenden Enge ihrer bergischen Nachbarn an sich, beispielsweise des nahen Wuppertal und seiner pietistischen Frömmelei und calvinistischen Selbstzucht. Düsseldorf galt regional als ein Klein-Paris, wie sich der Barmer Friedrich Engels später erinnert, wo eine gewisse Libertinage den Ton angab und man gern ins Theater ging und sich königlich amüsieren konnte.14

Hier galt, ab 1807 in Etappen eingeführt, der napoleonische Code Civil, das erste Gesetzbuch eines ständefreien Staats, nachdem Napoleon seinen Schwager Joachim Murat zum Herrscher des als Musterstaat neu gegründeten Großherzogtums Berg ernannt hatte. In dieser Zeit begann auch die vorläufige – und im Vergleich zu Mittel- und Osteuropa beeindruckende – Erfolgsgeschichte der deutschen Judenemanzipation. Heines Vater wurde unter den Franzosen Mitglied der Düsseldorfer Bürgerwehr, für einen Juden in Deutschland damals eine ganz ungewohnte Position. Seit den goldenen Tagen des frühen Mittelalters vor den Kreuzzugspogromen hatte es so etwas nicht gegeben. Es war die Franzosenzeit, und aus französischer Sicht waren die Heines nicht weniger Deutsche als ihre christlichen Nachbarn. Sie waren Citoyens.

Man kann die Bedeutung der Düsseldorfer Jahre für Heines Entwicklung kaum hoch genug einschätzen, wie Kindheitsjahre ohnehin immer so etwas wie Etymologien des Lebens sind. »Ort und Zeit sind auch wichtige Momente«, meinte er einmal: »Ich bin geboren zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts und in einer Stadt, wo zur Zeit meiner Kindheit nicht nur die Franzosen, sondern auch der französische Geist herrschte.« Der französische Geist in seiner Heimatstadt wurde, worauf schon Strodtmann hingewiesen hat, zu einer Quelle jener Grazie, jener schillernden Leichtigkeit, mit der er später das Schwert gegen die alte Gesellschaft erhob. Jener Geist, meint Jeffrey L. Sammons, habe die Komplexität, wenn nicht Ambivalenz seines Charakters mitbegründet.

Düsseldorf, Anfang des neunzehnten Jahrhunderts eine lebendige Kleinstadt, prägte Heines Kindheit und Jugend. Er nannte sich auch später noch gern einen freien Sohn des Rheins. Hier waren die Etymologien seines Lebens lokalisiert: europäischer Geist, französische Freiheitsideen und ein Hang zur witzigen Respektlosigkeit.

© Wikipedia: Düsseldorf, Rheinseite 1855, Ludwig Rohbock/J.M. Kolb, gemeinfrei

Heine – »des freien Rheins noch weit freierer Sohn« – war, wie Michael Hamburger einmal bemerkte, gewissermaßen durch Geburt ein Liberaler. Er wuchs wie ein halber Franzose auf, aber es gab da noch eine tiefere Tradition. Nie, meinte sein Bruder Maximilian, werde man den Kern von Heines Dichtung verstehen können, wenn man nicht den rheinischen Karneval und den witzigen, satirischen Geist in jenen Landen kenne.15 Und dann war da der rheinische Katholizismus, für den er bis zu seinem Tod eine gewisse Vorliebe behielt. Von Jugend an, betont er später, war er gewohnt, »Freisinnigkeit und Katholizismus vereint zu sehen«. So blieben ihm die katholischen Riten – bei christlichen Prozessionen errichteten die Heines in französischer Zeit sogar einen geschmückten Altar vor ihrem Haus, was ihnen von den Preußen später verboten wurde, weil sie Juden waren – »immer nur als etwas Schönes« in Erinnerung.16

Der Geist des Rheins, schrieb einst Lucien Febvre, war europäisch. Römisch-germanischer Synkretismus prägte die Rheinlande seit alten Zeiten. Sie wurden zur Wiege des Römischen Reichs Deutscher Nation und waren von Anfang an ein Schmelztiegel, ein Raum des Dialogs zwischen romanischer und germanischer Welt, dem sie ihre Eigenart und ihren Eigensinn verdankten. »Das Licht der Welt erblickte ich an den Ufern jenes schönen Stromes, wo auf grünen Bergen die Torheit wächst und im Herbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und ins Ausland geschickt wird«, schreibt Heine 1826 über seine rheinische Kindheit, »ein schönes Land, voll Lieblichkeit und Sonnenschein.« Burgruinen, Waldungen, altertümliche Städte und brave Bürgersleute, die vertraulich des Abends beim Wein vor der Haustür darüber reden, »wie die Gerichte durchaus öffentlich sein müssen, und wie die Marie-Antoinette so mir nichts dir nichts guillotiniert worden«. Hier hatte sich das französische Europa tief ins deutsche Gemüt eingegraben und war fester Bestandteil der alltäglichen Meinung geworden. Das blieb prägend, auch nachdem der Wiener Kongress 1815 – aus Gründen des europäischen Gleichgewichts und als Bollwerk gegen Frankreich – Preußen an den Rhein versetzt hatte.

In napoleonischer Zeit war das Rheinland in gewisser Weise, so Heine, ein »Bastardland«. Die Rheinländer, meint er, konnte man damals eigentlich weder als Deutsche noch als Franzosen betrachten. Eher waren sie so etwas wie »Belgier«.17 Das blieben sie lange Zeit auch als Zwangspreußen infolge des Wiener Kongresses, nach der, wie er sarkastisch vermerkt, »preußischen Invasion« von 1815 mit ihren renovierten Rittern. Es war die Zeit, als die antinapoleonischen Alliierten ihre Triumphe feierten, die schlechten Befreiungsgedichte Konjunktur hatten, ebenso Hermann und Thusnelda, der Frauenverein und die Vaterlandseicheln, »und das ewige Prahlen mit der Schlacht bei Leipzig«. Alles im Rheinland sah plötzlich, so Heines späterer Kommentar im Buch LeGrand, »so tot und doch so frisch aus, wie Salat, der auf einem Kirchhofe wächst; und wo man sonst Französisch sprach, ward jetzt Preußisch gesprochen«. Man mochte das nicht und verhöhnte die Preußen anfangs gern als Litauer. Der König bekam das zu spüren, als er 1818 den Kongress der europäischen Großmächte in Aachen aufsuchte. Hier musste er zu seiner unangenehmen Überraschung feststellen, dass die Leute den früheren Namen ihrer Stadt – Aix-la-Chapelle – nicht vergessen hatten. Heine hatte zur preußischen Herrschaft über das Rheinland jedoch immer ein ambivalentes Verhältnis. Es gab durchaus auch Verdienste Preußens um dieses »Bastardland«, meinte er später, schon in Paris. Nämlich, dass es nach den Wirren wechselnder Loyalitäten »erst durch Preußen für Deutschland wiedergewonnen und zu deutscher Art und Weise erhoben« wurde18 und so der Gefahr des selbstgenügsamen Provinzialismus entging.

Juden siedelten im Rheinland, wie Heine in seiner fragmentarischen Erzählung Der Rabbi von Bacherach bemerkt, schon seit der Römerzeit. Sie hatten die blutigen Pogrome der Kreuzzugsjahre und der großen Pest des Spätmittelalters überstanden und waren lange durch stets lauernde Gerüchte über Hostienschändungen und angebliche Ritualmorde an christlichen Kindern gefährdet. 1820 lebten auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reichs zweihundertsiebzigtausend Juden. Der einsetzende Prozess der Verbürgerlichung war mit dem Eintritt in die deutsche Kultur verbunden, doch als Heine aufwuchs, stellte es noch eine Ausnahme dar, dass Juden gesellschaftlich auf gleichem Niveau mit Nichtjuden verkehrten und aufgeklärte Bildung als erstrebenswertes Ziel erachteten.

Sie konnten damals aufwachsen wie Kinder wilder Völkerstämme, meinte Hannah Arendt einmal, ohne Kenntnis ihrer eigenen Geschichte und der der anderen. In Heines Familie war das nicht der Fall. In Frankfurt und Köln lebten die Juden im Ghetto. In Düsseldorf nicht. Im Buch LeGrand beschreibt Heine eine auf dem Düsseldorfer Marktplatz in der Mitte stehende »schwarze, kolossale Reiterstatue«, die den Kurfürsten Johann Wilhelm darstellt, den man rheinisch liebevoll Jan Wellem nannte. Er soll, erwähnt er, »ein sehr braver Herr gewesen sein, und sehr kunstliebend, und selbst sehr geschickt«. Unter anderem stiftete er die Düsseldorfer Gemäldegalerie. Was Heine nicht erwähnt, ist, dass das großzügige Mäzenatentum des Kurfürsten vermutlich ohne die geschickten Finanzoperationen seines eigenen Ururgroßvaters Jakob van Geldern kaum möglich gewesen wäre. Dessen Familie stammte aus Geldern am Niederrhein, und er war der Hofjude Jan Wellems. 1712 wurde er als der reichste Jude Düsseldorfs gelistet, und er konnte es sich leisten, der Gemeinde großzügig eine Synagoge auf dem eigenen Anwesen bauen zu lassen. Wenig später übernahm er sich und musste Konkurs anmelden. Doch seine Netzwerke blieben wirksam und sorgten dafür, dass die Gelderns, trotz einiger weiterer Wechselfälle, auch in Zukunft zu den angesehenen Familien gehörten.

Lazarus, sein Sohn und ursprünglich Hoffaktor in Jülich und Berg, verlor große Teile seines Vermögens durch Teuerung und in einem Mitgiftprozess mit seiner Schwester. Was am Ende an Schätzen noch übrig blieb, war vor allem eine prächtig ausgestattete Haggada, ein reich bebildertes Buch über das Exil in Ägypten und den Exodus ins Gelobte Land, das Heines Mutter noch während seiner Kindheit am Sederabend gebrauchte. Heines Großvater Gottschalk van Geldern gelang jedoch wieder der Sprung in die bürgerliche Ehrsamkeit. Am 14. Januar 1752 promovierte er an der Universität Duisburg mit einer Arbeit über die Medica de raucedine, also die Ätiologie der Heiserkeit, und ließ sich in Düsseldorf nieder. Er starb zwei Jahre vor Heines Geburt am 12. Oktober 1795.19

Seine Mutter Peira, die sich nach ihrer Heirat Betty nannte, wuchs in einer angesehenen akademischen Familie auf. Die am 27. November 1770 geborene Arzttochter war eine für die Zeitumstände ungewöhnliche jüdische Frau. Der elaborierte Stil ihrer wenigen erhaltenen frühen Briefe überrascht. Und auch der Inhalt. Keineswegs ist da nur von häuslichen Dingen die Rede. Es geht um Krieg und Kriegsverwüstung, und um Deutschlands Schmach angesichts der französischen Besatzung. »Der Kontrast ist gar zu groß«, lässt sie die Freundin Hendelche in Wesel Anfang Januar 1796 wissen, »wann man sich in die vergangenen Zeiten hinein denkt, wo Deutschland noch Deutschland war, und wo alles was deutsch sprach, Brüder waren.«20 Sie empfand sich als Deutsche im kulturellen Sinn der Goethezeit, auch was den von ihr angestrebten europäischen Bildungshorizont betraf. Sie las viel »deutsche, französische und englische Lectüre«,21 verstand Latein und nahm gern Zuflucht zur Musik, indem sie heimlich, das Verbot ihres noch ganz in jüdischen Traditionen verhafteten Vaters missachtend, Flöte spielte, wobei sie die heimische Dachkammer »zu ihrem Konzertsaale« auserwählte. Eine »schöne Seele« nennt sie der fünfzehnjährige Heine in einer Widmung, einen hohen Geist, »der alles kühn durchdringet«. Er neigte stets – ein jüdischer Mustersohn, wie Sammons einmal bemerkt hat – dazu, sie zu idealisieren. Peira van Geldern war eine handfeste Person mit einer gewissen Vorliebe für Rousseau, aber keineswegs eine empfindsame Schwärmerin.22 Nicht von ihr, so Heine, »erbte ich den Sinn für das Phantastische und die Romantik«. Mehr war das der Vater Samson, ein »großes Kind«, in dessen Gemüt »beständig Kirmes« herrschte.

Peira lernte ihn im Sommer 1796 kennen. Sie war Mitte zwanzig und, ungewöhnlich für die Konventionen jüdischer Familien, noch unverheiratet. Mehrere Bewerber hatte sie bereits abgewiesen, weil sie sich gegen die Vorstellung einer arrangierten Vernunftehe sträubte. Doch bei Samson lagen die Dinge anders. Sie liebte ihn. Seine Schönheit, erinnert sich Heine, hatte »etwas Weibliches« an sich, und auf einer Miniatur sah er aus wie von Antoine Watteau gemalt, hübsch, niedlich, kokett-zierlich. Ein Rokokomensch mit blonden, fast goldenen Haaren. Er war Anfang dreißig, als sie sich kennenlernten, und Peira gefiel offenbar die unbekümmerte Heiterkeit und Weltoffenheit, die er ausstrahlte. »Grenzenlose Lebenslust war ein Hauptzug« in seinem Charakter, urteilt sein Sohn; er war zudem »die gütigste Seele der Welt« und eben ein »wunderschöner Mann«. Das unterschied ihn vorteilhaft von der engen Regelhaftigkeit der Kandidaten, die sie bisher zu ihrem Missfallen kennengelernt hatte.

»Mein Heine« findet Anfang September 1796 die erste bekannte Erwähnung in ihren Briefen.23 Sie war die treibende Kraft dieser Beziehung. Im Herbst kämpft sie um ihn, gegen die zuständigen Rabbiner Salomon und Abraham, die alles in Bewegung zu setzen versuchten, den Kijumim, das erkaufte Niederlassungsrecht, für Salomon Heine in Düsseldorf zu hintertreiben. Am Ende, teilt sie Hendelche mit, habe sie aber – mit Hilfe des französischen Stadtkommandanten – »völlig über meine Feinde gesiegt«, und »mein Heine entschädigt mich reichlich durch seine Liebe und Treue für Allem«.24

Samson Heine, am 19. August 1764 als Sohn des Kaufmanns Heymann Heine in Hannover geboren, der seinerseits einer Familie von Hoffaktoren aus dem Weserraum entstammte,25 hatte sich als Händler für Armeebedarf, insbesondere Tuchwaren, etabliert und war im Gefolge des Prinzen Ernst August von Cumberland in die Wirren der antirevolutionären Interventionskriege Anfang der neunziger Jahre geraten. Heine beschreibt ihn als Günstling des Prinzen und späteren Königs von Hannover, eines dandyhaften »Brummels au petit pied«,26 von dem er einige »bedenkliche Liebhabereien« übernahm. »Er ließ sich gern zu hohem Spiel verleiten, protegierte die dramatische Kunst oder vielmehr ihre Priesterinnen, und gar Pferde und Hunde waren seine Passion. Bei seiner Ankunft in Düsseldorf, wo er sich aus Liebe zu meiner Mutter als Kaufmann etablierte, hatte er zwölf der schönsten Gäule mitgebracht.« Die Gäule wurden jedoch bald wieder abgeschafft, das amouröse Leben solide, und seit Januar 1797 betrieb Samson Heine ein Tuchwarengeschäft in der Bolkerstraße 275. Die Heirat mit Peira fand am 2. Februar statt, und nun zog auch sie in das Haus, das Verwandten gehörte. Ihr Erbteil trug erheblich dazu bei, dass Samsons Geschäft schnell florierte. Bald reichten seine Verbindungen über Amsterdam und Paris bis Südfrankreich, nach Süddeutschland und in die Schweiz, und auch das Sortiment füllte sich, bis hin zu Lederwaren, Silberbesteck, Spiegeln und Kommoden. Im November 1809 war er in der Lage, ein palaisartiges Haus gegenüber, Bolkerstraße 655, für 11200 Reichstaler als Eigentum zu erwerben. Heine war zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt.

Offensichtlich hatten sich die Heines den Gewohnheiten ihrer christlichen Nachbarn weitgehend angepasst. Für die Kinder gab es zu Weihnachten immer einen Gabentisch. Jedenfalls erinnert sich Heine in der Nordsee mit Wehmut an das liebe, herrliche Spielzeug und die »blinkenden Weihnachtsgaben«, die es in seiner Kindheit zu Hause gab. Jüdische Riten wurden ebenso – und zwar sehr bewusst27 – eingehalten, aber mehr im privaten Sinn von Familienfesten, mehr aus Achtung vor der Tradition als in orthodoxer Überzeugung. Betty Heine war vom aufgeklärten Zeitgeist geprägt, und Samson Mitglied einer Freimaurerloge.28

Mit vier Jahren wird Heine – seine Mutter legte von Anfang an Wert auf eine »ziemlich strenge Erziehung«29 – in eine Kinderschule, eine Art Vorschule geschickt. Er ist dort Außenseiter in einem Mädcheninstitut. »Ich war das einzge kleine Bübchen/ In jenem Vogelkäfigstübchen«, dichtet er in seinen letzten Jahren. Ein Dutzend Mädchen bevölkerten die ABC-Klasse von Frau Hindermans, die, mit einer Brille auf der Nase, während des Unterrichts gewöhnlich im Lehnstuhl saß, immer mit einer Birkenrute in der Hand, mit der sie jede Unbotmäßigkeit hart bestrafte. Heine macht bei dieser Gelegenheit erste Bekanntschaften mit nackten Mädchenpos und körperlicher Züchtigung, und er beginnt, diese Frau zu hassen.30 Auch sonst ist er ein Außenseiter. Auf der Straße fliegen ihm, dem jungen Herrn aus besseren Kreisen, brühwarme Rossäpfel an den Kopf, wenn er sich mit den Kindern der unteren Klassen anlegt. Trost sucht er im Spiel. Er war ein lebhaftes Kind, wie seine Schwester Charlotte erzählt. Gern versteckt er sich im Hühnerhäuschen in der Bolkerstraße unterm Stroh, neckt die Nachbarn mit imitiertem Hahnengeschrei und bastelt sich aus Kisten auf dem Hof seine kleine Hütte. Bald wechselt er die Schule. Mit fünf Jahren wird er in die israelitische Privatanstalt seines entfernten Verwandten Hein Hertz Rintelssohn aufgenommen, wo er sich deutlich wohler fühlt, und in die mosaische Religion sowie in Grundkenntnisse der hebräischen Sprache eingeführt.

Er bleibt ein Außenseiter. Seit 1804 erlaubt eine kurfürstliche Verordnung, dass auch Juden christliche Schulen besuchen dürfen. Im August dieses Jahres wird Heine in die von Rektor Dickerscheit geleitete Normalschule aufgenommen, die sich in einem alten Franziskanerkloster befindet, mit allen Insignien einer anderen Religion – in den Bogengängen hing ein großer gekreuzigter Christus aus grauem Holz. Die Schule selbst nannte er in der Harzreise etwas dumpf, mit unbequemen Holzbänken ausgestattet und einem Pauksystem, nach dem der Schlag der alten Franziskanerglocke mittags um zwölf wie eine Erlösung erschien. Dort hat er ein Schlüsselerlebnis, als er einmal seine Herkunft preisgibt. Sein Vater hatte ihm einst auf die Frage nach seinen Vorfahren die Antwort gegeben: »Dein Großvater war ein kleiner Jude und hatte einen großen Bart«, und er beeilte sich, diese Erkenntnis gleich am nächsten Tag seinen Mitschülern mitzuteilen. Lachen, Grunzen, Meckern und Tumult unter den Schülern, kurz, »ein Höllenspektakel, dessen Refrain immer der Großvater war«, füllte die Klasse, bis Dickerscheit Heine als den Verursacher des Aufruhrs ausgemacht hatte und ihn übers Knie legte. »Es waren die ersten Prügel, die ich auf dieser Erde empfing«, erinnert er sich später: »Ich habe sie nicht vergessen.« Es war eine »unglückliche genealogische Mitteilung«, wie Heine schreibt, eine jüdische Grunderfahrung, und jedes Mal, wenn davon die Rede war, lief ihm »eine unheimliche Erinnerung gruselnd über den Rücken«. Offensichtlich gab es an dieser Schule auch Fälle von Kindesmissbrauch. Jedenfalls deutet Heine bei Erwähnung der Entlassung des Paters Dickerscheit an, er wolle die Gründe dafür zwar nicht mitteilen, aber sie seien wohl »der menschlichen Natur oder vielmehr Unnatur« beizumessen. Bedeutender für das Leben aber blieb ihm der dort erfahrene Judenschmerz, der »Rischeß«31 seiner Kindertage, den es selbst im verhältnismäßig liberalen Düsseldorf gab. Verhaltene Skepsis war deshalb auch in Tagen des hoffnungsvollsten Optimismus für ihn immer eine Begleiterscheinung. »Meine Ahnen«, heißt es lakonisch in der Nordsee, gehörten eben nicht zu den Jagenden, »vielmehr zu den Gejagten.« Dessen war er sich schon sehr früh bewusst.

Im April 1810 wird Heine in die Unterklasse des Lyzeums aufgenommen. Es war eine katholisch geführte Schule in demselben alten Franziskanerkloster. Besonders der Rektor Ägidius Jakob Schallmeyer, ein gutmütiger geistlicher Herr und freisinniger Freund seiner Familie sowie ehemaliger Patient seines Großvaters, nahm sich dort seiner an. Der katholische Priester gab unter anderem Philosophie, und er hatte etwas von einem zeitgenössischen liberalen Abbé an sich, wenn er schwärmerisch seinen Schülern die neuesten Gedanken der Aufklärung nahelegte. Schallmeyer kam allerdings auch auf den verstiegenen Gedanken, seinen begabten Schüler den Eltern gegenüber für die Priesterlaufbahn vorzuschlagen, um ihm eine Kaufmannskarriere zu ersparen, was bei diesen verständlicherweise auf wenig Gegenliebe stieß.32 Französisch gab es bei Abbé Daulnoy, einem Emigranten aus Revolutionszeiten und keineswegs unbedeutenden Pädagogen, dessen deistische Grundhaltung übrigens dazu führte, dass er über die Religionsgrenzen hinausdachte und Juden gegenüber eine große Achtung empfand.33 Heine entwickelte aber eine frühe Abneigung gegen das von ihm repräsentierte höfische Französisch, seine gezirkelten Künstlichkeiten und die artifizielle Metrik seiner Poesie. Eine andere, lebendigere Quelle seiner Französischkenntnisse war dagegen die »Einquartierung«, die derbe Sprache der Soldaten. »Man muss den Geist der Sprache kennen«, meint er im Rückblick: »Parbleu! Wieviel verdanke ich nicht jenem französischen Tambour, der so lange bei uns Quartier lag und wie ein Teufel aussah und doch von Herzen so engelgut war.« Er verkörperte in den Augen des Kindes das lebendige Frankreich und den frischen Geist der Revolution.

Eine Oase für ihn blieb in diesen Zeiten immer die »Arche Noäh« in der Mertensgasse 1, ein kleines Haus, in dem sein Onkel Simon van Geldern lebte, »ein Sonderling von unscheinbarem, ja sogar närrischem Aussehn«. Simon hatte den Sprung in die vorgesehene Familienlaufbahn als Arzt verpasst, lebte von Kleinkrediten und der Pfandleihe und fungierte gelegentlich auch als Geschäftsführer in Samson Heines Textilhandel.34 Er liebte die Kirmes, den Wein und das gute Essen, hatte bei den Jesuiten etwas Humaniora studiert und überließ sich jetzt, soweit seine Zeit das zuließ, gern »seinen gelehrten Liebhabereien und Schnurrpfeifereien«. Für den jungen Heine aber war der Verkehr mit seinem Onkel eine ausgesprochen anregende Inspiration. Er besaß eine interessante Bibliothek, die neben Descartes und anderen Rationalisten auch okkulte Schriften enthielt, und auf dem Dachboden seines Hauses verwahrte er ein sonderbares Familiengeheimnis. Es war das Notizbuch von Heines Großonkel, der ebenfalls Simon hieß, ein »sonderbarer Heiliger«, über den man sich die merkwürdigsten Geschichten erzählte.

Man nannte ihn in der Familie den Chevalier oder den Morgenländer, und er selbst bezeichnete sich gelegentlich gern als Le Sieur de Gueldres de Béthulie en Galiée.35 Der 1720 geborene Sohn des Lazarus hatte tatsächlich mehrere Male das Gelobte Land, das verheißene Jerusalem und weite Teile des Osmanischen Reichs besucht und stand mit einer ganzen Reihe von bedeutenden europäischen Persönlichkeiten tête-à-tête, darunter dem König von Spanien, Prinz Georg von England, Lord Baltimore, Étienne de Choiseul d’ Amboise, dem Günstling der Madame Pompadour, und – Voltaire, der ihn für einen Araber hielt und ihm bei einem mehrtägigen Besuch auf seinem Gut Les Délices am Genfer See attestierte, er spreche offenbar alle Sprachen und sei nicht nur erstaunlich kenntnisreich, sondern auch ein angenehm bescheidener Mensch. Simon machte sein Glück mal als gefragter Kabbalist, mal als Mann der Wissenschaft und Tatkraft, ein anderes Mal als charmanter Verehrer des weiblichen Geschlechts. Lazarus hatte dafür gesorgt, dass er mit vier Jahren in den Talmud eingeführt wurde und mit acht bereits in der Düsseldorfer Synagoge in fließendem Hebräisch eine Weihrede halten konnte. Er wurde in mehreren Sprachen und dem weiten Feld der modernen Geisteswissenschaften ausgebildet, lernte früh gute Manieren sowie Reiten und Fechten. Der Jude Simon van Geldern, den man meist in seidenen orientalischen Gewändern auftreten sah und der auch gegenüber Nichtjuden seine Abstammung immer betonte, war, wie seine Zeitgenossen Giacomo Casanova und Alessandro Cagliostro, eine pittoreske Figur in einem pittoresken Jahrhundert. Gegen Ende seines Lebens vermachte ihm der Darmstädter Hof 1778 einen Ruhesitz in Buxweiler im Elsass, wo er 1788 starb. In seinen letzten Lebensjahren lernte er dort den im benachbarten Emberménil ansässigen Abbé Henri Grégoire kennen, der während der Französischen Revolution 1789 in der Nationalversammlung eine wichtige Rolle spielen würde. Grégoire war auch der Initiator des Dekrets vom 13. November 1791, das die bürgerliche Gleichstellung der Juden zum Gesetz erhob. Er hatte sich schon vor der Revolution mit dem befreundeten Doktor van Geldern, einem wohlunterrichteten Mann, dessen Autorität unverdächtig sei, anlässlich eines Preisausschreibens der Akademie der Wissenschaften in Metz mit dieser Frage beschäftigt. Sein Essai sur la régéneration physique, morale et politique des Juifs, 260 Seiten lang und 1789 in Metz veröffentlicht, war ein mit Hilfe Simons zustande gekommener Meilenstein auf dem Weg der europäischen Judenemanzipation.

Auf Heines junges Gemüt machten diese Geschichten einen unauslöschlichen Eindruck. Er blieb angesichts der Entdeckung der Abenteuer seines Großonkels lange Zeit in eine kindliche Traumwelt versunken und vertiefte sich so sehr in dessen Irrfahrten und Schicksale, dass er am Ende träumte, er selbst lebe »nur eine Fortsetzung des Lebens jenes längst Verstorbenen«. Noch später meinte er nicht nur ironisch, viele seiner Idiosynkrasien und weltuntüchtigen Fehlurteile – Frauen und Spiel, Abneigung gegen einen Erwerbsberuf, lebensgefährliche Duelle, aber auch sein mitunter donquixotehafter Kampf für die Emanzipation der Juden36 – seien letztlich als charakterbestimmende Nachwirkungen dieser kindlichen Traumzeit zu erklären.

Ansonsten durchlebte er prägende Jahre typischer eklektischer Gymnasiastenbildung, die sich meist außerhalb der Schule vollzog. Privatim beschäftigte Heine sich schon früh mit Spinoza, den ihm der Sohn eines jüdischen Kornhändlers, meist bei Treffen in den Nebenalleen des Hofgartens, nahebrachte. Jugendliche Freisinnigkeit traf dabei zum ersten Mal auf einen Funken jüdischer Dissidenz, auf ein Vernunftversprechen jenseits aller Religionsschranken. Bei dem Bruder des späteren Nazareners Peter Cornelius von der Düsseldorfer Kunstakademie lernte er schon als »ein kleines Bübchen« das Zeichnen. Cornelius, ein kleiner scharfer Mann mit heißen Augen, wie Heine ihn beschreibt, führte manchmal seine kindlichen Finger und half ihm, Gesichtskonturen zu malen. Offenbar mit Erfolg. Als »mustergültig« beschreibt Bruder Maximilian jedenfalls die von Heine mit Kreide gezeichneten Porträts, die man gerahmt im elterlichen Haus aufhängte.37 Seinen späteren Pariser Essays über Kunst und vor allem seinen feinsinnigen Bemerkungen über holländische Genremalerei sollte das sehr zugutekommen.

Die erste Jugendlektüre, an die er sich erinnern konnte, war der Don Quixote. Auf einer alten moosigen Steinbank im Düsseldorfer Hofgarten las er während eines Sommers das ganze Buch des Cervantes, die Abenteuer einer unzeitgemäßen Figur, mit deren Exzentrizitäten er sich zeitlebens in gewisser Weise selbst identifizieren würde. Er las viel und »studierte ganze Nächte durch«,38 wie seine Schwester sich erinnert. Regelmäßig benutzte er dazu die kurfürstliche Bibliothek und die umfangreiche Büchersammlung seines Onkels Simon.39 Ein unbedeutendes Bild, das ein stehendes Brautpaar vor einem sitzenden, Geld zählenden Alten zeigt, inspirierte ihn mit etwa sechzehn Jahren zu einem frühen Gedicht. »Freund, hier sitzt und zählet/ Dir Papa den Brautschatz hin«, heißt es da in hingekritzelten Zeilen:

Wirf nun, was dich quälet,

Fröhlich weg aus Herz und Sinn!

Du sollst die Tochter haben,

Dich an ihrer Schönheit laben,

Schön und bieder ist sie ja;

Drum zähl nur immer fort, Papa!

Es war die hohe Zeit der Romantik, und das kalte Herz der berechnenden Konventionen stand schlecht im Kurs. Lieber deklamierte er auf den Trümmern des durch die Franzosen zerstörten Düsseldorfer Schlosses versonnen Uhland’sche Lieder vom jungen Schäfer und der königlichen Jungfrau vor sich hin. Lieber träumte er, aber er wusste schon, dass die Welt und die Liebe keine Träume waren.

Eine ganz andere Quelle seiner späteren außerordentlichen Begabung für das deutsche Lied aber erzählt er in der geradezu märchenhaften Episode mit dem roten Sefchen, der Tochter eines Scharfrichters, die vermutlich in einem einsamen Haus an der Hundsburg vier Kilometer von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt lebte40 und in Wirklichkeit Josefa Edel hieß. Die Geschichte spielt 1812, Napoleon zog zu dieser Zeit nach Russland, und Heine war sechzehn Jahre alt, sie etwas jünger. Erwachende Erotik spielte dabei eine ebenso große Rolle wie die Faszination eines Außenseiters für eine Außenseiterin.

Es sind die schönsten Naturlaute der Poesie, die er an diesem Rand der Gesellschaft in sich aufnimmt, aber sie werden nicht von braven Mägden und königlichen Jungfrauen gesungen, sondern von einem Mädchen, das durch den genealogischen Makel der »Unehrlichkeit ihrer Geburt« gezeichnet ist. Josefas Lied von der Otilje hat es ihm besonders angetan. Es ist ein Rollengedicht. Zuerst spricht der Böse:

Otilje lieb, Otilje mein,

Du wirst wohl nicht die letzte sein –

Sprich, willst du hängen am hohen Baum?

Oder willst du schwimmen im blauen See?

Oder willst du küssen das blanke Schwert,

Was der liebe Gott beschert?

Und Otilje antwortet:

Ich will nicht hängen am hohen Baum,

Ich will nicht schwimmen im blauen See,

Ich will küssen das blanke Schwert,

Was der liebe Gott beschert!

Und als Josefa schließlich das verscharrte Richtschwert ihres Vaters unter einem Baum aus der Erde gräbt, es Heine triumphierend zeigt und die letzten Zeilen wiederholt, will er keck geantwortet haben: »Ich will nicht küssen das blanke Schwert – ich will das rote Sefchen küssen.« Das ausgegrabene Schwert, so die Sage, sollte Wunder bewirken können, und tatsächlich erzeugte es einen poetischen Zauber.

Am Niederrhein war das Lied von der Otilje eine in verschiedenen mündlichen Fassungen bekannte Mädchenmörderballade, deren grausigen Ausgang Heine bewusst offenlässt, indem er sie nur als Fragment zitiert. Statt des blutigen Endes kommt es zu einem Kuss. Eberhard Galley hat diese Variante als bewusste Andeutung der Verbindung von Liebesglück und tödlichem Ernst interpretiert, die Heines Werk von Anfang an bis zu seinen letzten Gedichten durchzieht. Heine selbst stilisierte jene Episode gern zu seinem initialen Liebeserlebnis hoch, zu einem »Präludium«, das »den großen Tragödien meiner reiferen Periode voranging«. Immer wieder, so Bruder Maximilian, kam er im Laufe seines Lebens darauf zu sprechen. Erste noch so zarte erotische Erlebnisse können ebenso nachhaltig wie traumhaft phantasiegeladen sein.

Er küsste sie nicht nur aus zärtlicher Neigung, schreibt er in seinen Memoiren, »sondern auch aus Hohn gegen die alte Gesellschaft und alle ihre dunklen Vorurteile, und in diesem Augenblick loderten in mir auf die ersten Flammen jener zwei Passionen, welchen mein späteres Leben gewidmet blieb: die Liebe für schöne Frauen und die Liebe für die Französische Revolution, den modernen furor francese, wovon auch ich ergriffen ward mit den Landsknechten des Mittelalters«. Das Lied, die Liebe und das Schwert sind die großen Metaphern, mit denen der Erwachsene seine Ursprünge retrospektiv in ein mythologisches Licht rückt. Aber die Geschichte mit dem roten Sefchen ist mehr als ein Mythos, auch wenn Heine sie in seinen Erinnerungen zu so etwas wie einer fast lukianischen Fahrt in die Unterwelt hochstilisiert. Heine hatte, wie sein Bruder Gustav 1855 anlässlich eines Besuchs in Paris feststellen konnte, ein ausgesprochen präzises Gedächtnis, was seine Kindheit und Jugend betraf.41 Das Sefchen war reale Subkultur. Nicht nur der erwachende Eros, sondern auch der Makel der Geburt knüpften hier die Bande.

9 Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 534

10 So Karl August Varnhagen von Enses Schwester Rosa Maria Assing. Werner I, S. 156

11 Rolf Geißler: Heines Napoleon als Herausforderung unseres Denkens. In: HJB, 29. Jg. (1990), S. 108

12 Blumenberg: Arbeit am Mythos, S. 644

13 Peierche de Geldern an Hendelche und Esther Israel, 10. Dezember 1795. Deutsche Rundschau, Band XII (Juli – August – September 1877), S. 94

14 Friedrich Engels an Theodor Cuno, 10. Juni 1872. MEW, Bd. 33, S. 485

15 Maximilian Heine: Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie, S. 17f.

16 Adolf Stahr/Fanny Lewald. Werner II, S. 211f.

17 An Karl August Varnhagen von Ense, 13. Februar 1838

18 An Karl August Varnhagen von Ense, 12. Februar 1838

19 Joseph A. Kruse: »Sehr viel von meiner mütterlichen Familie« (H. Heine). Geschichte und Bedeutung der van Gelderns. In: Kruse: Heine-Zeit, S. 14, S. 18

20 Peierche de Geldern an Mademoiselle Helena Jacob Israel, 10. Januar 1796, Deutsche Rundschau, a. a. O., S. 95

21 Peierche de Geldern an Hendelche Israel, 27. März 1796, a. a. O., S. 97

22 Peierche de Geldern an Hendelche Israel, 1. Januar 1796, a. a. O., S. 94

23 Peierche de Geldern an Hendelche Israel, Anfang September 1796, a. a. O., S. 99

24 Peierche de Geldern an Hendelche Israel, 8. November 1796, a. a. O., S. 99f.

25 Kruse: Heine und Düsseldorf, S. 29

26 George Bryan Brummel (1778–1840), ein Freund Georges IV., war das Urbild eines Dandys. Er benötigte nach eigenen Angaben fünf Stunden, um sich anzuziehen, und hatte die Angewohnheit, seine Stiefel mit Champagner zu polieren.

27 Adolf Strodtmann nach Mitteilungen von Joseph Neunzig. Werner I, S. 24

28 Der Frankfurter Loge »Zur aufgehenden Morgenröthe«. Ob er ebenfalls Mitglied einer Düsseldorfer Loge war, ist nicht eindeutig feststellbar, aber wahrscheinlich. Joseph A. Kruse: Mutmaßungen und zweifelhafte Dokumente innerhalb der Heine-Biographie. In: Gelber (Hg.): Confrontations/Accomodations, S. 67

29 Maximilian Heine: Erinnerungen, S. 23

30 Nach Aussage von Heines jüngerer Schwester Charlotte, siehe: Charlotte Embden. Werner I, S. 23

31 An Moses Moser, 19. Juni 1823

32 Charlotte Embden. Werner I, S. 28

33 Daniel Hauptmann: Der Abbé Daulnoy, Französischlehrer von Heinrich Heine in Düsseldorf. In: HJB, 29. Jg. (1990), S. 78ff.

34 Klaus H. S. Schulte: Das letzte Jahrzehnt von Heinrich Heines Vater in Düsseldorf. In: HJB, 13. Jg. (1974), S. 107

35 Hier und im Folgenden: Ludwig Rosenthal: Die Beziehungen des »Chevalier van Geldern« zu regierenden Fürstenhäusern, hohen Staatsbeamten und anderen Standespersonen. In: HJB, 14. Jg. (1975), S. 115–149

36 Ludwig Rosenthal: Neue Einblicke in das Leben und die Persönlichkeit von Heines Großoheim Simon van Geldern. In: HJB, 12. Jg. (1973), S. 135

37 Maximilian Heine: Erinnerungen, S. 31f., S. 136

38 Charlotte Embden. Werner I, S. 30

39 Joseph A. Kruse: Heines Leihpraxis und Lektürebeschaffung. In: Kruse: Heine-Zeit, S. 79

40 Eberhard Galley: Das rote Sefchen und ihr Lied von der Otilje. In: HJB, 14. Jg. (1975), S. 82

41 Gustav Heine. Werner II, S. 451

Die Welt der Konventionen

Zu dieser Zeit stand der Wohlstand der Familie Heine bereits auf tönernen Füßen. Die Wirtschaftsblockade gegen England, die Napoleon seit 1806 verhängt hatte, führte 1810 zur Erhebung eines Wertzolls von vierzig bis fünfzig Prozent auf importierte englische Waren. Das traf Samson Heine empfindlich, denn seine Kollektion bestand zu einem hohen Prozentsatz aus Velveteen, das er in den besten Fabriken der englischen Midlands einkaufte. Er hatte einen Korrespondenten in Liverpool, Mr. Harry, nach dem er seinen erstgeborenen Sohn benannte. Er reiste selbst oft auf die Insel, aber er war doch mehr ein Liebhaber sorgfältig ausgewählter Qualitätsware als ein berechnender Kaufmann. So ging die Chance, die in diesem Schutzzollsystem lag und die zu einem sensationellen Aufschwung der maschinellen Baumwollspinnerei am Niederrhein führte, völlig an ihm vorbei, während sich um ihn herum die bergische Wirtschaft spürbar zu diversifizieren begann. Samson zeigte sich in dieser Umbruchszeit unfähig, die Mentalität eines auf Luxuswaren spezialisierten Handelsjuden abzulegen, und darüber hinaus verliefen seine Geschäfte ohnehin wenig zielgerichtet. Lange Zeit war das kein Problem, weil er als Edelboutiquier immer seine Kundschaft fand, doch nach und nach wurde die napoleonische Zollpolitik wegen der dadurch steigenden Preise zu einer Beschwernis. Seinem umfangreichen Warenvorrat standen dramatisch sinkende Absatzchancen gegenüber, Schuldner blieben säumig, und die eingelagerte Ware wurde täglich unmoderner. Seit 1811 ist er wiederholt illiquide. Im Juli 1813 übernimmt er als zusätzliche Einnahmequelle die Hauptkollekte der Bergischen Klassenlotterie für das Arrondissement Düsseldorf. Als die britische Wirtschaftskrise, ausgelöst durch eine Überschätzung des Konsumverhaltens auf dem Kontinent nach dem Sturz Napoleons, ihre Kreise zieht, trifft es ihn besonders. Die »merkantilische Seifenblase«, erinnert sich Heine später, platzte damals »noch schneller als die imperiale«, und dieses Ereignis führte letztlich zum vorzeitigen Ende seiner Düsseldorfer Gymnasialzeit.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!