Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

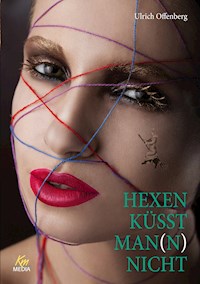

Ein Attentat auf eine Münchner Chefredakteurin entsetzt die feine Gesellschaft. Die Frau, Geliebte eines mächtigen Verlegers, überlebt nur knapp. Schon gerät ihr ehemaliger Liebhaber, ein arbeitsloser Journalist, in Verdacht und wird festgenommen. Ein junger Strafverteidiger glaubt an die Unschuld seines Mandanten obwohl die Indizien erdrückend sind. Der Anwalt beginnt zu recherchieren und stößt auf ein dichtes Netz von Machtmissbrauch, Mordlust und Geldgier. Ist sein Mandant das Opfer einer raffinierten Intrige?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

1. Kapitel

München – pb – Am Morgen des 1. Januar 2008 gegen 6 Uhr 30 fand der Spaziergänger Alfons B. auf Höhe der Kirchenstraße 12 die schwer verletzte Journalistin Friederike P. stark blutend vor. Trotz ihres schlechten körperlichen Zustandes konnte sie Alfons B. noch um Hilfe bitten. Polizei und Rettungsdienst wurden von Alfons B. per Handy informiert. Frau P. wurde bewusstlos in das Uni-Klinikum Rechts der Isar eingeliefert. Wie die behandelnden Ärzte inzwischen mitteilten, wurde die Tat vermutlich mit einer scharfen Stichwaffe durchgeführt. Frau P. befindet sich noch immer in Lebensgefahr, sie kann bisher nicht vernommen werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Zeuge dieses Überfalls war oder sachdienliche Hinweise machen kann, möge sich bei der Kripo München in der Löwengrube melden. Auf Wunsch werden Informationen auch vertraulich behandelt.

Martin lag noch im Bett, als sie klingelten. Er zog sich, immer noch umnebelt vom alkoholgetränkten Vorabend, seinen zerschlissenen roten Bademantel – ein Geschenk von Friederike, das schon bessere Zeiten gesehen hatte – über und öffnete zögernd die Tür. Zwei Männer in grüner Uniform, dazu einer in Zivil mit einem spitzen Fuchsgesicht, fragten nach seinem Namen und baten höflich um eine Unterredung.

„Dürfen wir reinkommen?“

Martin nickte wortlos, öffnete die Tür jetzt ganz. Die Handschellen baumelten den Uniformierten über ihre auffällig dicken Hintern, an der Seite hingen die schweren Pistolen in schwarzen Lederhalftern. Die Polizisten schauten gleichgültig und wirkten doch sehr wachsam. Es gäbe da ein paar Fragen, sagte der Zivilist mit dem Fuchsgesicht scheinbar freundlich, stellte sich als Hauptkommissar Schmidt vor und bat um Entschuldigung für diesen Überfall am Neujahrsmorgen. Dann erkundigte sich der Hauptkommissar höflich, ob er, Martin, Friederike P., die bekannte Journalistin, kenne. Martin blinzelte erschrocken.

„Was ist mit ihr?“ brummte er und drehte sich abrupt zur Seite, damit die uniformierten Staatsdiener nicht die plötzliche Röte in seinem Gesicht bemerken konnten, die die Erwähnung dieses Namens auf seine Wangen getuscht hatte. Müde schlurfte er in die Küche, setzte Wasser für den Kaffee auf, entschuldigte sich nuschelnd für die herrschende Unordnung, öffnete den Kühlschrank, entnahm ein Kännchen Milch. Seine Besucher waren ihm gefolgt und blickten noch immer wachsam.

„Was ist mit Friederike?“ wiederholte Martin seine Frage. Er konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Der Kopf schmerzte fürchterlich, er fühlte sich schwach. Außerdem registrierte er ein flaues Gefühl im Magen. Er kämpfte krampfhaft gegen eine Übelkeit an.

„Sie wurde heute Nacht überfallen und sehr schwer verletzt.“

Martin drehte sich erschrocken um, das Rot in seinem Gesicht wich schlagartig einer ungesunden Blässe. Er spürte, wie seine Knie zitterten.

„Um Himmels Willen. Wird sie durchkommen?“

Das Fuchsgesicht hob ratlos die Schultern, sah ihn lauernd an.

„Die Ärzte wollen sich nicht festlegen. Noch nicht.“

Martin atmete kräftig durch um den Aufruhr in seinem Magen und das Zittern seiner Knie unter Kontrolle zu bringen.

„Und warum kommen Sie jetzt zu mir?“

„Sie wurden um die Tatzeit in der Nähe des Tatorts gesehen“.

Hauptkommissar Schmidt griff in die Innentasche seines Jacketts, zog ein abgegriffenes, in Kunstleder gebundenes Notizbuch hervor, befeuchtete seinen dürren Zeigefinger an seiner blutroten Zunge und blätterte betont sorgfältig in den Seiten.

„Sie hielten heute Morgen gegen 5 Uhr 30 in der Mauerkircher Straße/Ecke Tivoli-Brücke ein Taxi an und ließen sich hierher, also in Ihre Wohnung, fahren.“

Martin goss sich mit einem Schwung Milch in den Becher, den er aus der nicht ausgeräumten Geschirrspül-Maschine gefischt hatte, schüttete den heißen Kaffee dazu und zündete sich fahrig eine Zigarette an. Die Knie hatten sich inzwischen beruhigt, den Magen hatte er noch immer nicht unter Kontrolle.

„Ist das verboten?“

Das Fuchsgesicht zeigte eine Reihe gelber, ziemlich schadhafter Zähne, was ihn noch unsympathischer machte.

„Wollen wir uns wirklich auf dieses Niveau begeben? Was hatten Sie dort um diese Zeit zu suchen? Haben Sie Frau P. getroffen, als sie ihren Hund ausführte? Haben Sie mit ihr geredet? Haben Sie die Tat beobachtet? Oder haben Sie selbst zugestochen?“

Martin schüttelte nur müde den Kopf.

„Ich war betrunken, war ja schließlich auch der letzte Tag im Jahr. Ist ja wohl nicht strafbar, sich zu betrinken. Aber ja, ich habe sie getroffen, irgendwann heute Nacht. Wir hatten einen kurzen Wortwechsel und dann bin ich auf der Suche nach einem Taxi in Richtung Tivoli-Brücke gegangen.“

„Es wäre mir lieber, Sie könnten meine Fragen noch etwas präziser beantworten,“ Hauptkommissar Schmidt verzog vorwurfsvoll das Gesicht.

Martin fuhr hoch, sah dem Fuchsgesicht zornig in die Augen.

Die Müdigkeit, die seine Trägheit gefüttert hatte, war plötzlich verschwunden. Er war wütend über den Mann, der bei ihm ohne Vorwarnung so plötzlich aufgetaucht war und ihn an Dinge erinnerte, die ihn schmerzten. Aber er zwang sich, ruhig zu bleiben, nippte vorsichtig an der Kaffeetasse.

„Natürlich kenne ich Frau P., wir lebten schließlich zwei Jahre zusammen. Später waren wir dann nur noch Kollegen. Aber das wissen Sie doch wahrscheinlich längst. Spielen wir hier so ein Räuber-und-Gendarm-Spiel oder was? Aber es ist vermutlich besser, wenn ich meinen Anwalt anrufe. Offensichtlich halten Sie mich für den Täter, wollen Sie mir jetzt gleich Handschellen anlegen?“

Martin streckte dem Hauptkommissar mit einer theatralischen Geste beide Arme entgegen.

„Das wird hoffentlich nicht nötig sein“, meinte das Fuchsgesicht betont liebenswürdig, „wenn Sie mit uns ins Präsidium kommen und eine Aussage machen, können wir dort die Formalitäten erledigen.“

„Gehören zu den Formalitäten auch Zahnbürste und Rasierapparat?“ Eigentlich meinte Martin das als Witz.

„Könnte schon sein. Pyjama und ein bisschen Unterwäsche wären vielleicht auch nicht schlecht.“ Hauptkommissar Schmidt lächelte süffisant und bedeutete dem dickeren der zwei Uniformierten mit den Augen und einem leichten Heben des Kinns, er möge auf Martin achten.

„Werten Sie das aber nicht als Schuldeingeständnis,“ sagte Martin und versuchte die aufsteigende Panik zu bekämpfen. Bloß nicht verkrampfen, Würde bewahren. Er biss die Zähne aufeinander, kniff sich heimlich in den linken Oberarm, wie er es immer tat, wenn er Angst vor Kontrollverlust hatte. Im Schlafzimmer zog er seine schwarze Jeans unter einem Berg getragener Klamotten vor, angelte ein schwarzes Hemd aus dem Schrank, entdeckte ein Paar schwarzer Socken unter dem Bett und griff nach dem dunklen Calvin-Klein-Jackett, das er in besseren Zeiten vor Jahren in New York gekauft hatte und in dem er sich so wohl fühlte. Dann klemmte er sich die Sachen unter den Arm und ging ins Bad.

Erschrocken starrte er sein Spiegelbild an. Ein mit dunklen Bartstoppeln verunziertes, leicht aufgequollenes Gesicht sah ihm ratlos entgegen. Die Ringe unter den Augen hatten eine bläulich-gelbe Färbung, die dunkel-blauen Augen blickten starr, fast glasig. Seine von der Damenwelt oft gelobten sinnlichen Lippen wirkten schlaff, schienen sogar Falten zu werfen. Seine unregelmäßig gewachsenen, nie durch eine Zahnklammer gebändigten Zähne verliehen ihm etwas Wildes. Dieser Eindruck wurde noch durch die Lücke zwischen seinen oberen Schneidezähnen verstärkt. Die kräftigte, fleischige Nase betonte zwar seine Männlichkeit, wirkte aber in seinem Gesicht eine Spur zu plump. Das früher so gepflegte, stets frisch gewaschene Haar mit dem originellen Mittelscheitel hing strähnig an den Seiten herunter. Wirklich, er sah schrecklich aus. Martin verzog das Gesicht. Sein Anblick ekelte ihn.

Dann stellte er sich minutenlang unter die kalte Dusche, um einen klaren Kopf zu bekommen, frottierte sich anschließend sorgfältig ab und fühlte sich danach etwas wohler. Er suchte einige Toiletten-Artikel zusammen, warf sie in einen Lufthansa-Beutel, einem Andenken an bessere Zeiten: einem Übersee-Flug in der Business-Klasse der Kranich-Linie. Langsam kleidete er sich an, überlegte fieberhaft, was jetzt zu tun wäre. Im Korridor griff er, jetzt wieder unter den aufmerksamen Blicken der beiden Uniformierten, zum Telefonhörer.

„Sie wollen Ihren Anwalt anrufen?“ Hauptkommissar Fischer verbog sein Gesicht zu einem Fragezeichen.

„Was dagegen?“ Martin war jetzt auf Betriebstemperatur und aggressiv. Der viele Alkohol in den letzten 24 Stunden, die Unmengen Zigaretten und der wenige Schlaf war durch die kalte Dusche kompensiert worden

„Natürlich nicht.“ Das Fuchsgesicht nickte höflich, lächelte dünn. „Selbstverständlich können Sie telefonieren.“

Martin blätterte hastig im Telefonbuch, entdeckte schnell die gesuchte Nummer und rief seinen Anwalt Matthias Lehrmüller an. Er kannte den Advokaten bereits seit über zehn Jahren.

Lehrmüller hatte ihn nicht nur bei einigen Verkehrsdelikten mit Bravour herausgepaukt – einmal sogar eine im Suff begangene Fahrerflucht dank seiner guten Beziehungen zum Richter in ein „unerlaubtes Verlassen des Unfallortes“ umgebogen – er hatte ihn auch bei seinen Abfindungsverhandlungen mit dem Genin-Verlag glänzend vertreten. Dass er die Abfindung inzwischen mit drei Karibikreisen und einem Porsche, der nach einem gewagten Überholmanöver auf dem Autofriedhof gelandet war, längst auf den Kopf gehauen hatte, war schließlich nicht dessen Schuld. Lehrmüller und er hatten sogar während eines weinseligen Abends darüber nachgedacht, gemeinsam Drehbücher für eine Fernseh-Serie zu produzieren. Der Anwalt wollte Fälle aus seiner Kanzlei liefern und er, Martin, sollte sie zu Papier bringen. Doch irgendwie verlief die Geschichte im Sande, auch weil Martin nach seinem Rauswurf aus dem Genin-Verlag unter erheblichen Antriebsproblemen verbunden mit einer quälenden Schreibblockade litt. Später hatten sie nie wieder darüber gesprochen.

Martin hatte Glück, Lehrmüller ging am Neujahrsmorgen nicht mit seiner Frau und den beiden Töchtern spazieren, er saß zu Hause mit der Familie am Frühstückstisch.

Knapp und bemüht, sich an die Fakten zu halten, schilderte Martin ihm die Situation. Lehrmüller kicherte, er war der geborene Zyniker.

„Da sitzen Sie ja ganz schön in der Scheiße, mein Lieber,“ flüsterte er. Sarkasmus war Lehrmüllers herausragende Eigenschaft. Trotz seiner 50 Jahre sah er mit den kurzen Haaren und der randlosen Brille wie ein Pennäler aus und wurde deshalb von seinen Gegnern so oft unterschätzt. Matthias Lehrmüller flüsterte eigentlich immer. Je leiser er sprach, umso mehr konzentrierte er sich und umso gefährlicher wurde er für seine Widersacher vor Gericht.

„Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für Sie,“ jetzt war seine Stimme kaum noch hörbar, „Sie brauchen einen Strafverteidiger. Und der bin ich nicht. Ich könnte Ihnen aber einen tüchtigen Kollegen empfehlen. Moment mal.“ Er schien in seinem Telefonbuch zu blättern.

„Christoph H. dürfte der Richtige für Sie sein. Ein cleverer Junge mit Biss. Wenn Sie ihn anrufen, können Sie sich auf mich berufen.“ Lehrmüller kicherte wieder und gab ihm erst die Büro-, dann die Handy-Nummer des Strafverteidigers durch.

Aber dann konnte er sich einen Kommentar doch nicht verkneifen. Martin wusste, dass der Anwalt einige Klienten im Genin-Verlag hatte, die er, genau wie ihn, bei diversen Verkehrsdelikten und dubiosen Bauherren-Modellen raus gehauen hatte. Lehrmüller hatte eine Schwäche für Leute aus der Medienbranche und wie viele Anwälte hielt auch er sich im Grunde für einen begabten Autoren. Viel lieber wäre er Journalist geworden. Seine Schriftsätze, von denen Martin einige gelesen hatte, gerieten mitunter zwar allzu blumig, vernachlässigten jedoch nie juristische Grundregeln.

„Friederike P. . Ausgerechnet. Da wird der Herr Genin Sie aber in der Luft zerreißen. Der Verleger hat doch ein Gspusi mit ihr. Leben die nicht auch zusammen? Oh Mann, in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Na ja, Sie hatten ja schon immer das Talent, sich das Leben schwer zu machen.“

Wieder kicherte der Anwalt.

„Danke für die lieben Worte, kann ich jetzt echt gut gebrauchen.“ Martin grinste gequält. Lehrmüller war auf seine kauzige Art irgendwie witzig und hatte die Gabe, jede noch so verfahrene Situation auf den Punkt zu bringen.

„Na ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich werde die Angelegenheit aufmerksam verfolgen. Versprochen. Aber noch ein kleiner Tipp von mir, ohne dem Kollegen in die Arbeit pfuschen zu wollen: Sagen Sie nichts, bevor Ihr Anwalt nicht mit Ihnen gesprochen hat. Die drehen Ihnen sonst aus jedem Pups einen Strick. Und: Viel Glück, Sie werden es brauchen können.“

Lehrmüller kicherte wieder. Diesmal etwas lauter.

Martin legte den Hörer auf und wählte unter dem wachsamen Blicken des Fuchsgesichtes die Handynummer von Christoph H.. Der Anwalt war sofort am Apparat und hörte aufmerksam zu, als ihm Martin seine Situation schilderte und auch nicht vergaß zu erwähnen, dass Matthias Lehrmüller ihn empfohlen hatte. Er stellte einige kurze, erstaunlich präzise Fragen und versprach, innerhalb der nächsten Stunde im Polizeipräsidium in der Ettstraße zu erscheinen.

„Verweigern Sie aber auf jeden Fall die Aussage!“

„Ja, ich weiß. Ihr Kollege hat mich schon darauf hingewiesen.“ Martin begann zum ersten Mal an diesem trostlosen Morgen Hoffnung zu schöpfen. Es würde sich schon alles klären Dieser Anwalt machte einen kompetenten Eindruck auf ihn.

Er stopfte seine Waschutensilien und die Unterwäsche in seinen Pilotenkoffer. Schweres, dunkel glänzendes Leder. Eines der wenigen Geschenke von Friederike. Sie hatte ihn in dieser Beziehung wirklich nicht verwöhnt. Und er? Er hatte ihr immer wieder großzügig seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt. Wenn sie allzu leichtfertig damit umging und er vorsichtige Andeutungen machte, doch ein wenig sparsamer zu sein, hatte sie ihn stets nur ausgelacht.

„Ist doch nur Geld, Du Dummer, wächst nach wie Gras.“

Für einen kurzen Moment lächelte er versonnen. Manchmal hatte sie sich wie ein Kind benommen. Vermutlich hatte er sie auch deshalb so geliebt. Er griff nach dem Koffer.

„Von mir aus können wir gehen.“

Das Fuchsgesicht nickte, die beiden Uniformierten nahmen Martin wie zufällig in die Mitte.

„Prima“, Hauptkommissar Schmidt nickte fröhlich. Als Martin die Wohnungstür hinter sich verschloss, ahnte er nicht, dass er länger fortbleiben würde, als er sich das jetzt vorstellen konnte.

2. Kapitel

Der Gefängniskomplex Stadelheim hat schon manchem als Unterkunft und sogar als Hinrichtungsstätte gedient. Der Schriftsteller Ludwig Thoma verbüßte hier 1906 eine sechswöchige Haftstrafe wegen Beleidigung der Sittlichkeitsvereine. Adolf Hitler saß in Stadelheim wegen Landfriedensbruchs über einen Monat in U-Haft und Ernst Röhm, sein ehemaliger SA-Stabschef und Duzfreund, wurde hinter den düsteren Mauern am 1. Juli 1934 in einer Zelle erschossen. In Stadelheim starben Sophie und Hans Scholl am Tag ihrer Verurteilung durch das Beil des Henkers. Zwei von 1035 Gefangenen, die während der Nazizeit hier ermordet wurden.

Die Einzelzelle in Stadelheim ist zwei Mal vier Meter groß, misst also acht Quadratmeter. Sie ist jedoch die Ausnahme. Aus Platzmangel sind meist zwei Gefangene im selben Raum untergebracht. Für jeden Insassen stehen dann vier Quadratmeter zur Verfügung. Aber es gibt auch Viererzellen mit zwölf Quadratmetern, dort kann jeder Gefangene drei Quadratmeter für sich in Anspruch nehmen. Gelegentlich werden die Insassen aber auch in Sechserzellen gepfercht. Die Fenster sind winzig und hängen fast unter der Decke. Auch wer steht, kann nicht hinaus sehen.

Als abendliche Lichtquelle hängt an der Decke eine kleine Leuchtstoffröhre, die tagsüber ausgeschaltet ist. Aber das Licht ist oft so trübe, dass in der Zelle bereits am Nachmittag Dämmerung herrscht. Das löst bei den Gefangenen nicht selten Sehstörungen und auch Depressionen aus. Zudem sind die meisten Fenster so schlecht isoliert, dass es vor allem im Winter ständig zieht. Meist lassen sie sich ohnehin nicht richtig schließen. Die Zellen stammen aus der Wende zum 20. Jahrhundert und haben sich seither kaum verändert.

Die Möbel in allen Zellen sind an die Wände gedübelt. Es gibt dort einen winzigen, spindähnlichen Schrank, der sich nicht abschließen lässt und zu Diebstählen geradezu einlädt, ein unterdimensioniertes Waschbecken mit ausschließlich kaltem Wasser, zwei an die Wand genagelte Holzbretter, die Tisch und Stühle darstellen und – in der Einzelzelle – ein Sperrholzbrett an der Wand, das als Bett gedacht ist. Für das Bett existiert eine Matratze mit Überzug, ein flaches Kopfkissen und als Bettdecke eine sehr raue und nicht gerade warme Filzdecke mit Stoffüberzug. Das Klo ist in den Einzellzellen offen im winzigen Raum untergebracht und verbreitet meist einen penetranten Gestank.

Die Untersuchungsgefangenen in Stadelheim sind 23 Stunden am Tag eingeschlossen. Nur für eine Stunde dürfen sie auf den Hof und einige Runden drehen. Sonst passiert nichts. Arbeit ist für Untersuchungshäftlinge nicht vorgesehen. Der Tag beginnt um 6 Uhr 30 mit Wecken. Schon um 10 Uhr 30 wird das Mittagessen serviert, gegen 16 Uhr das Abendessen, gemeinsam mit dem Frühstück für den nächsten Tag. Ein Stück Weißbrot, ein bisschen Margarine und abwechselnd ein Stück Wurst oder etwas Marmelade. Dazu dünner Tee. Gegessen wird aus Blechtellern. Danach ist Abendruhe. Das endlose, monotone Warten – eine subtile Folter. Sport und Freizeitangebote: Wenig bis kaum. In der Woche zwei, mitunter auch drei Stunden. Um den Tag herum zu bringen, können Bücher ausgeliehen werden. Sie stammen meist aus aufgelösten Beständen von Firmen-Werksbibliotheken der vergangenen Jahrzehnte. Einmal pro Woche wird ein Fernsehfilm gezeigt. Tageszeitungen erhält nur, wer es sich finanziell leisten kann, aus eigenen Mitteln eine zu abonnieren. Gleiches gilt für Radios oder Fernseh-Geräte. Sie dürfen aber nicht mitgebracht werden, sondern müssen bei zwei Anbietern auf dem Gefängnisgelände gekauft werden. Allerdings verfügen die Zellen nicht über einen Stromanschluss, die Geräte müssen mit Batterien betrieben werden. Kein billiger Spaß. Um 22 Uhr wird das Licht von außen abgeschaltet.

Zu überhöhten Preisen können bei einem Händler im Stadelheimer Untersuchungsgefängnis alle 14 Tage für einen gedeckelten Betrag Lebensmittel, Köperpflegemittel, Schreibpapier oder Zigaretten gekauft werden. Die Anstalt selbst stellt nur ein Stück Seife, Zahncreme und eine Zahnbürste zur Verfügung. Duschen ist unter chaotischem Gedränge nur zweimal in der Woche möglich. Hautausschläge durch mangelnde Hygiene werden vom Arzt gern als psychosomatisch eingestuft.

Stadelheim, im Volksmund auch spöttisch St. Adelheim genannt, kann theoretisch 2100 Gefangene aufnehmen.

Zweimal in der Woche gibt es frische Wäsche: Je eine Unterhose, Unterhemd, Hemd und Hose. Unterwäsche gibt es nur in einer Einheitsgröße, die Oberbekleidung wurde oft schon von Generationen von Häftlingen getragen.

Kommunikation nach außen ist nur mit Briefen möglich. Die werden jedoch von einem Richter zensiert und es dauert oft mehrere Wochen, bis sie ihren Empfänger erreichen. Das Porto muss selbst bezahlt werden. Besuche sind nur alle 14 Tage für je 30 Minuten erlaubt. Sie werden von Beamten überwacht.

Sie haben keine Ahnung, diese blöden Bullen. Tappen völlig im Dunklen und verdächtigen diesen Journalisten, den Ex-Freund der Nutte. Dabei hat er feige das Messer fallen lassen, als er die Chance hatte, sich an ihr zu rächen. Welch traurige, jämmerliche Gestalt. Keine Ahnung wie es der Natter geht. Hoffentlich windet sie sich vor Schmerzen und kratzt bald ab. Kam einfach dreist daher und setzte sich ins gemachte Nest, diese Schlampe. Ich hätte öfter zustechen sollen, dann wären wir sie bereits jetzt für immer los. Sollte sie je wieder das Krankenhaus verlassen, werde ich es tun. Diesmal wird der kalte Stahl sie mitten ins Herz treffen. So, wie sie es verdient. Das schwöre ich.

Christoph H. knallte seine Aktentasche schwungvoll auf den winzigen Tisch in der Sprechzelle und zeigte freundlich sein makelloses Gebiss.

„Dann woll’n wir mal“, sagte er betont forsch und zog eine – Martins – Akte aus der Tasche, griff nach einem Schreibblock, zauberte aus der Innentasche seines Jacketts einen silbernen Kugelschreiber hervor, setzte sich Martin gegenüber und starrte ihn mit seinen tief sitzenden dunkelbraunen, fast schwarzen Augen durchdringend an. Martin hatte das Gefühl, hypnotisiert zu werden.

Christoph H. war ein ausgesprochen gut aussehender Mann. Vermutlich hätte er auch als Model sein Geld verdienen können. Sein Gesicht hatte die perfekten Proportionen, seine Nase war auffallend fein geformt. Das dunkle Haar glänzte seidig, eine Locke fiel ihm vorwitzig in die Stirn. Er hatte schmale, lange Finger, die beständig mit irgendetwas spielten. Meistens mit einer Büroklammer. Der Anwalt war regelmäßig Gast in den angesagten Münchner Nachtlokalen und wunderte sich immer wieder darüber, ewig neben dem Typ von Frau aufzuwachen, mit dem er im Grunde nicht einmal frühstücken wollte. Aber vermutlich war das reiner Selbstschutz. Christoph H. liebte vor allem sich selbst und strebte, auch wenn er das nicht zugeben wollte, auf keinen Fall eine feste Beziehung an. Das hinderte ihn aber nicht daran, Pärchen um ihr Glück zu beneiden und sein Single-Dasein ausdauernd zu beklagen. Er war ehrgeizig, hatte erst kürzlich seine eigene Kanzlei eröffnet und galt unter den Münchner Strafverteidigern als der kommende Mann.

Martin hatte Christoph H. zum ersten Mal in der Polizeizentrale in der Ettstraße getroffen, zu einem echten Meinungsaustausch aber war es zwischen ihnen nicht gekommen. Der Anwalt ließ sich eine Vollmacht unterschreiben und hatte ihm lediglich noch einmal geraten, keine Aussage zu machen. Sein Versprechen, sich um die Aufhebung des Haftbefehls zu kümmern, hatte keine Folgen. Nach einer schlaflosen Nacht im Polizeipräsidium wurde Martin – jetzt übrigens in Handschellen – nach Stadelheim gebracht. Ohne seinen Klienten aus den Augen zu lassen stellte der Anwalt überfallartig die entscheidende Frage:

„Haben Sie Friederike P. das Messer in den Rücken gerammt?“ Martin atmete tief durch.

„Nein, habe ich nicht.“

Es schien, als ob ihn der Anwalt mit seinen dunklen Augen durchbohren wollte.

„Spricht aber alles gegen Sie.“

„Ich weiss“, Martin biss sich heftig auf die Unterlippe. „Ich gebe zu, vermutlich wollte ich es tun, aber dann … dann konnte ich es doch nicht. Ich habe sie doch einmal geliebt. Wahrscheinlich liebe ich sie noch immer.“

Christoph H. grinste frech. Er sah jetzt noch attraktiver aus.

„Da hätten wir ja das klassische Motiv. Die Rache des verlassenen Liebhabers. Nicht gerade originell, wird aber immer wieder gern genommen.“

Er griff nach einer Büroklammer und begann sie heftig zu verbiegen.

„O.K.. Einigen wir uns auf den klassischen Deal. Ich glaube Ihnen so lange, bis ich Sie bei einer Lüge ertappe. Dann gebe ich das Mandat sofort ab und Sie können sehen, wo Sie bleiben. Von mir aus können Sie hier verschimmeln, mir völlig egal. Sagen Sie mir aber die Wahrheit, dann versuche ich alles, wirklich alles, um Sie hier heraus zu pauken. Dazu brauche ich 5000 Euro Vorschuss und zweitens will ich von Ihnen die ganze Geschichte hören. Alles, von Anfang an. Und vor allem erzählen Sie mir mal, was Sie in der Nacht zu Neujahr mit einem Messer in der Tasche vor dem Haus des Verlegers und seiner Freundin zu suchen hatten.“

„5000 Euro“. Martin räusperte sich. „Ich habe nicht soviel Geld.“

„Schlecht für Sie, ich arbeite nicht für Gottes Lohn.“ Der Anwalt sah ihn ungerührt an, um nach einem kurzen Augenblick fortzufahren: „Sie sind doch Journalist?“

Martin nickte, er fühlt sich durch das selbstsichere Auftreten des Anwalts befangen.

„Dann haben Sie doch Rücklagen im Presseversorgungswerk?“ Martin nickte wieder, versuchte eine schwache Widerstandslinie aufzubauen.

„Das ist meine Altersversorgung.“

Der Anwalt grinste erneut.

„Die brauchen Sie im Gefängnis nicht. Die können Sie jetzt beleihen und später wieder aufstocken. Alles kein Problem. Hier,“ er schob ihm eine Vollmacht zu, „ich kann mich darum kümmern. Sie sind nicht der erste Ihrer Zunft, dem ich aus der Patsche helfe. Und hier,“ er fischte aus seiner Aktentasche mehrere Blätter, „ist unsere Honorarvereinbarung. Abgerechnet wird zum Schluss. Spesen sind extra zu vergüten. Aber wenn ich Sie hier raus haue,“ der Anwalt nickte nachdenklich, „bin ich wohl jeden Cent wert.“

Martin seufzte und unterschrieb die hingeschobenen Blätter.

Er fühlte sich diesem Model-Anwalt hilflos ausgeliefert, wollte aber noch nicht gänzlich kapitulieren.

„Und wenn Sie mich hier nicht rauspauken?“

Christoph H. zuckte mit den Schultern.

„Dann haben Sie eben Pech gehabt.“

„Na super.“

Der Anwalt legte die dritte deformierte Büroklammer achtlos beiseite, schob Martin die Zigarettenschachtel hin, legte ein Feuerzeug daneben, griff nach seinem Kugelschreiber und sah ihn herausfordernd an.

„Dann legen Sie mal los. Ich will alles, wirklich alles wissen. Dafür bezahlen Sie mich ja schließlich. Was hatten Sie in dieser Nacht in der Mauerkircher Straße zu suchen, und warum in Gottes Namen hatten Sie ein Messer dabei?“

„Weiß ich selber nicht.“ Martin hatte seinen Kopf auf beide Hände gestützt, als er zu erzählen begann. „Ich hatte getrunken, viel getrunken. Das Messer hatte ich zufällig in der Tasche, weil ich vergessen hatte es einem Freund, mit dem ich mich am Nachmittag getroffen hatte, zurück zu geben. Kurz vor Mitternacht bin ich zum Olympia-Park gegangen, um von dem Berg aus das Feuerwerk über der Stadt zu beobachten. Da muss ich wohl vorher eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, war jedenfalls alles vorbei. Und dann bin ich ziellos durch die Gegend geschlendert. Einfach so. Aber irgendein ein Dämon muss mich in die Nähe Friederikes, ich meine von Frau Ps Haus getrieben haben. Nennen Sie es Sentimentalität, Einsamkeit, Verzweiflung. Jedenfalls landete ich da und setzte mich auf eine Bank vor dem Haus.“

„Und dann?“ Der Anwalt beugte sich gespannt vor.

„Dann verließ Friederike das Haus, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Sie entdeckte mich, es kam zu einem Streit. Wohl auch, weil ich dieser blöden Töle, diesem „Winston“, der mich wüst ankläffte, einen Tritt versetzen wollte. Als sie dann so dastand, so arrogant und herausfordernd, da kam alles wieder in mir hoch. Ich dachte daran, wie sie mich reingelegt, wie sich mich gemein verraten hat. Mich, dem sie alles zu verdanken hat. Ohne mich wäre sie nicht die mächtige Geliebte des Verlegers, die von allen Seiten so hoch gelobte Redaktionsdirektorin. Alles was sie kann und was sie ist, hat sie ausschließlich mir zu verdanken.“

„Immer noch kein Grund, ihr ein Messer in den Rücken zu stoßen.“

„Ich sagte doch, hab’ ich ja nicht. Wenn Sie mir nicht glauben, dann scheren Sie sich doch zum Teufel.“ Zornig hob Martin den Kopf, funkelte den jungen Anwalt an.

„Nun mal langsam, der Reihe nach. Ich glaube Ihnen ja. Wie ging es denn in dieser Nacht weiter?“

„Ich wollte in meiner Wut auf sie einstechen, konnte es aber doch nicht tun. Aber ich hatte sie während unserer Auseinandersetzung zu Boden gestoßen, das stimmt. Sie hatte mich zuvor übel beschimpft und ich habe darauf reagiert. Aber als sie am Boden lag wurde ich schlagartig wieder nüchtern und ich habe das Messer weg geworfen und bin Richtung Straße, Richtung Tivoli-Brücke davon gelaufen.“ Martin fuhr sich mit der Zungenspitze über seine trockenen Lippen. „Nach einigen Minuten hielt ich ein Taxi auf und ließ mich nach Hause fahren. Und dann bin ich gleich ins Bett gegangen. Ich war kaputt, zu Tode erschöpft.“

„Das ist alles?“ Der Anwalt sah ihn prüfend an und packte aus seiner Aktentasche eine Flasche Mineralwasser und einen Plastikbecher aus. Er goss den Becher voll und reichte ihn Martin. Der sah ihn dankbar an.

„Das ist alles. Am Morgen klingelte dann die Polizei und den Rest der Geschichte kennen Sie ja.“

„Mhhh. Einiges ist für mich noch immer rätselhaft. Um mir ein vollständiges Bild machen zu können, fangen Sie am besten ganz von vorne an. Lassen Sie nichts aus. Jedes Detail kann von Bedeutung sein.“

Der Anwalt lächelte beruhigend.

Martin trank in einem Zug den Becher aus und begann zu erzählen. Und je mehr er erzählte und in die wachen Augen des Anwalts ihm gegenüber blickte, der ein Tonband mitlaufen ließ und sich hin und wieder Notizen machte, umso besser fühlte er sich.

3. Kapitel

Martin war im Gymnasium ein ausgesprochen schlechter Schüler. Nicht weil er dumm war, ganz im Gegenteil. Aber er war faul und er hasste die Schule mit der ganzen Leidenschaft seiner pubertären Schülerseele. Eigentlich hasste er nicht so sehr die Schule, vielmehr waren die Lehrer die Zielscheibe seiner Wut. Sie standen für all’ das, was er aus ganzen Herzen verabscheute: Autorität, Arroganz, Spießertum. Martin war kein Revoluzzer, der in der Klasse Aufstände anzettelte, vielmehr verweigerte er sich schlicht dem System. So richtig aktiv war er nur beim Handel mit geschmuggelten Zigaretten aus den PX-Läden der amerikanischen Soldatensiedlung und gefragten Soldaten-Klamotten. Oft schwänzte er den Unterricht und streifte dann ziellos stundenlang durch die süddeutsche Kleinstadt (die Unterschriften unter den Entschuldigungen fälschte er gekonnt). Er war Stammgast in den drei Kinos der Stadt, galt in den Kneipen beim Flippern als As und gefiel sich in der Rolle des einsamen Wolfes. Seine Eltern standen einerseits ratlos vor der merkwürdigen Persönlichkeitsentwicklung ihres einzigen Sohnes, interessierten sich andererseits auch nicht sonderlich dafür. Beide hatten reichlich damit zu tun, ihre wechselnden Affären voreinander geheim zu halten und doch den Schein einer gutbürgerlichen Ehe aufrecht zu halten. Das strengte an. Zudem war Martins Vater erst spät zum Direktor einer kleinen Schreibmaschinen-Fabrik ernannt worden und hielt sich fortan für unentbehrlich. Er saß von früh bis spät an seinem Schreibtisch, um das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Zudem hatte er eine panische Angst, im Beruf zu versagen und wieder arm zu werden.

Martins Mutter war eine berechnende, egoistische Frau von herber Schönheit, die Martins Geburt immer als einen Betriebsunfall angesehen hatte. Selbst wenn sie es gewollt hätte: sie konnte ihm keine Liebe schenken und sah in ihm stets nur einen lästigen Kostenfaktor. Allein der Gedanke, dass sie seinetwegen auf Annehmlichkeiten verzichten müsste, machte sie aggressiv und böse. So merkwürdig das auch klingt: Mutter und Sohn gingen sich konsequent aus dem Weg, soweit es eben möglich war. Einfach, weil sie sich nicht leiden konnten.

Martin war 19, als es offenkundig war, dass er kurz vor dem Abitur zum zweiten Mal nicht in die nächste Klasse versetzt werden würde. Sein Vater hatte drohend den aus dem Nazi-Jargon stammenden Begriff „Arbeitslager“ in den Mund genommen und eine finstere Miene aufgesetzt, als der berüchtigte „blaue Brief“ von der Schule eintraf. „Arbeitslager“, das klang wie Zuchthaus. In seinem tiefsten Inneren hatte der ehemalige Wehrmachtsoffizier die Niederlage im 2. Weltkrieg und die anschließenden Demütigungen noch immer nicht verwunden. „War doch nicht alles schlecht damals“. Wie oft musste sich das Martin, wenn er seinen Vater nach der Vergangenheit fragte, anhören. Die Mutter, die nie im Leben eine Zeitung vollständig von vorne bis hinten durchgelesen, geschweige denn ein Buch in die Hand genommen hatte, verstand es, sich mit ihrer angeborenen Bauernschläue aus kniffligen Situationen zu befreien. Die gefährdete Versetzung ihres Sohnes sah sie ausschließlich unter dem Blickpunkt der Schande, dachte mit Grauen an das Gerede der Nachbarn, wenn das Versagen ihres Sohnes öffentlich werden würde. Um sich an ihrem Fleisch und Blut zu rächen, griff sie feige zu dem einzigen Mittel, das ihr in derartigen Situationen zur Verfügung stand. Sie hetzte ihren Mann gegen den Sohn auf.

„Tu doch was, Oskar.“

Das war keine Bitte, das war ein Befehl.

„Hausarrest und kein Taschengeld mehr,“ brüllte Oskar mit hochrotem Kopf. Er fürchtete vor seiner Frau als Schwächling dazustehen und hoffte, durch Lautstärke und scheinbar energisches Auftreten seine Autorität als Familienoberhaupt festigen zu können. Vor allem aber war es ihm lästig, mit derartigen Dingen behelligt zu werden. Eigentlich alles, was nicht mit seiner Fabrik, mit Gewinnmargen, Bonus-Zahlungen sowie seinen diversen Liebschaften zu tun hatte, war ihm unangenehm. Der ewig aufsässige Sohn, der sich zudem noch als lupenreiner Versager entpuppte, am meisten. Martin konnte sich nicht erinnern, dass er mit seinem Vater jemals etwas gemeinsam unternommen hätte. Selbst in den Sommer-Ferien, wenn es meist für drei Wochen nach Spanien oder Italien ging, als ob es zuhause nicht heiß genug gewesen wäre, beschäftigten sich seine Eltern kaum mit ihm. Am glühend heißen Strand okkupierten die beiden entschlossen ein Terrain mit Sonnenschirm und zwei Liegestühlen und bewegten sich lediglich, wenn es an der Zeit war, im Hotel das Mittag- oder Abendessen einzunehmen. Abkühlung im Meer suchten sie nie. Die Mutter setzte ihre Haut, die Krebsgefahr ignorierend, gnadenlos der brütenden Sonne aus. Der Vater löste im Schatten des Schirms ausdauernd Kreuzworträtsel. Und wenn Martin dann schließlich nach Hause zurückkehrte, von seinen Freunden Bewunderung wegen seiner braunen Hautfarbe erntete, dann glaubte schließlich auch er, dass der Urlaub doch nicht so schlecht gewesen sein konnte.

Aber jetzt hing die unheilvolle Ankündigung von der gefährdeten Versetzung in der Luft. Noch in der gleichen Nacht, als Vater Oskar verbal auf den Tisch gehauen hatte, packte Martin einige Sachen in eine Tasche – darunter vier unverkaufte Stangen Lucky Strikes und seine Barschaft in Höhe von 49,50 Mark – und machte sich auf den Weg zur nahe gelegenen Autobahn. Er hatte Glück, nach einer halben Stunde stoppte ein Handelsvertreter aus Niedersachsen. In Hannover erwischte Martin am frühen Morgen auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte einen Anschlussfahrer nach Hamburg. Die Hansestadt war das Ziel. Seine Großeltern, also die Eltern seiner Mutter, waren kurz vor Kriegsende aus Ostpreußen auf der Flucht vor der Roten Armee an die Elbe gespült worden und betrieben in Altona eine Kneipe mit Nebenzimmer für Vereinsveranstaltungen. Der Großvater war selbst sein bester Kunde und wenn er am Abend betrunken war, was eher die Regel denn die Ausnahme war, pöbelte er mit unglaublicher Penetranz seine Gäste an. Die aber nahmen es als Schrulligkeit oder waren schon selbst viel zu betrunken, um sich daran zu stören. Die hohe Toleranzschwelle lag aber vor allem auch an den wunderbaren Buletten, die Großmutter wie keine zweite zuzubereiten verstand. Omas Kochkünste hielten sie davon ab, die Stammkneipe zu wechseln. Hatten die letzten Gäste aber das Lokal verlassen, nahm der Großvater die Oma mit seinen gehässigen, unflätigen Bemerkungen aufs Korn und es flossen oft bittere Tränen. Aber Oma, eine zähe Ostpreußin, die immerhin den Untergang der „Wilhelm Gustloff“ überlebt hatte, hielt den Laden tapfer am Laufen. Auch weil es niemanden gab, der bei ihr nicht anschreiben durfte. Über der Kneipe bewohnten die beiden alten Leute eine verwinkelte, düstere Dreizimmer-Wohnung. Als Kind wurde Martin hier öfter abgeliefert und er hatte seinen Spaß daran, im großen Doppelbett der Großeltern zu schlafen und am Morgen, kurz nach dem Aufwachen, mit den gewaltigen Brüsten seiner Großmutter zu spielen. Seine Vorliebe für Riesenbrüste sollte ihm ein Leben lang bleiben. Es gehörte ebenfalls zu Martins Lieblingsbeschäftigungen, Jagd auf Opas heimlich angelegten Alkoholvorrat zu machen. Das war für ihn so spannend wie die Suche nach bunten Eiern zu Ostern. Martin entwickelte im Laufe der Jahre eine regelrechte Spürnase, kein noch so ausgeklügeltes Versteck des alten Säufers war vor ihm sicher. Das ging so lange gut, bis ihm der Großvater – Martin hatte der Oma gerade triumphierend eine im Wasserkasten des Klos aufgespürte Flasche Korn gebracht – heftig eine knallte und der Enkel daraufhin unter Tränen beschloss, seine besonderen Fähigkeiten lieber auf das unauffällige Ausplündern der Kneipenkasse zu konzentrieren.

Wenn ihn die Großeltern an die Eltern ausliefern sollten, so kalkulierte Martin, würde er sich so lange im Hafen rum treiben, bis er auf einem Schiff anheuern und um die Welt dampfen würde. Aber zurück zur Schule – ausgeschlossen. Eher würde er sich vom Glockenturm des Michels in St. Pauli stürzen. So standen die Dinge, als Martin am späten Vormittag die Tür zur Eckkneipe in Altona aufstieß und seine Oma beim Gläserpolieren überraschte.

„Jungchen, was machs’te nur für Sachen?“ Oma hatte zeitlebens ihren ostpreußischen Dialekt nicht ablegen können. Jetzt guckte sie sorgenvoll und blinzelte, wie immer, wenn sie aufgeregt war. Aber die Wärme in ihren Augen war da und Martin durchströmte ein unbekanntes Gefühl der Geborgenheit.

„Oma, kann ich bei Dir bleiben?“

Martin, übermüdet und erschöpft, war den Tränen nahe aber fest entschlossen, bei einem „nein“ sofort wieder auf dem Absatz kehrt zu machen.

„Nun komm erst mal rein, Jungchen. Hast’ bestimmt noch nicht gefrühstückt. Ich ruf’ nur Deine Mutter an, dass Du hier bist, und dann sehn wir weiter.“

Der Anwalt drückte auf die Stopp-Taste seines Aufnahmegeräts.

„Es reicht für heute,“ sagte er, „die großen Brüste Ihrer Großmutter erinnern mich an ein Date, das ich heute noch wahrzunehmen gedenke.“

Er grinste und erhob sich.

„Wir sehen uns morgen wieder.“

Als er wieder an seinem Schreibtisch in seinem Büro in der Königinstraße saß, bog er nachdenklich an einer Büro-Klammer herum. Die Münchner Tageszeitungen hatten von dem Überfall nur kleine Meldungen im Lokalteil gebracht, dafür hatte ganz sicher Genin mit seinem Einfluss gesorgt. Normalerweise wäre das eine Riesenstory gewesen, keine Frage.

Aber wenn dieser abgerissene Journalist nicht der Täter war, und daran glaubte er fest, wer sonst hätte ein Interesse daran, dieser Friederike ein Messer in den Rücken zu rammen? Natürlich kannte er die Starjournalistin. Kaum ein Tag verstrich, in dem sie nicht in einer dieser nachmittäglichen TV-Sendungen ihren Senf zu einer Prominenten-Scheidung dazu gab. Keine Gala, in der sie nicht ihren Auftritt hatte. Über ihren katastrophalen Mode-Geschmack wurde ausgiebig hinter vorgehaltener Hand geklatscht. Offen sprach in der Stadt niemand darüber, sie war bekannt für ihre Rachsucht. Sie war mächtig. Kein Zweifel, sie hatte sich bei ihrem Aufstieg sicher viele Feinde gemacht. Aber wenn jemand vorgehabt hatte, sie ein für allemal zu erledigen, dann hätte er bei dem Attentat mehr Sorgfalt an den Tag gelegt. Es sah alles nach einer überstürzten, emotionalen Tat aus. Dann aber, dachte der Anwalt, käme auch Martin M. als Täter wieder in Betracht. Schließlich hatte er zugegeben, das Messer an den Tatort gebracht zu haben. Aber sollte ihn sein Bauchgefühl so täuschen? Dieser Typ war am Ende, fertig, ausgelutscht. Dazu in der Neujahrs-Nacht noch heillos betrunken. Nein, Martin M. war nicht der Täter. Aber wer dann?

Er war noch am Grübeln, als er mit dieser langbeinigen, aufregenden Jurastudentin beim Italiener saß und eine Dorade in Salzkruste filetierte. Er dachte an diesen herunter gekommenen Journalisten, als er im Auto saß und seine neue Eroberung nach Hause fuhr.

„Du kommst doch noch mit rauf?“

Das war keine Frage, auch keine Aufforderung. Das war in einem Ton vorgebracht, als ob sie ihn um Feuer für eine Zigarette bitten würde.

Unter normalen Umständen hätte sein Herz einen Sprung gemacht. Es war das dritte Date mit dieser Julia und genau das von ihm berechnete Timing, um mit dem Mädchen intim zu werden. Sie sah das wohl genauso. Und deshalb sah sie ihn auch für einen Moment ungläubig an, als er nur stumm den Kopf schüttelte.

„Ist Dir nicht gut?“

Sie schien ernsthaft besorgt.

Er murmelte etwas von Stress und unerledigter Arbeit, griff an ihrem Schoß vorbei und öffnete die Autotür.

Sie saß da wie vom Donner gerührt.

„Du wirfst mich aus Deinem Wagen? Habe ich Dich sauer gemacht oder was ist los?“

„Nimm es nicht persönlich, ich habe im Augenblick wirklich viel um die Ohren. Lass uns am Sonntag zusammen frühstücken. Ich rufe Dich an. O.K.?“

„Na gut.“ Sie hatte beschlossen, ihm noch eine Chance zu geben, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange, strich mit ihrem langen Zeigefinger zärtlich über seine Lippen und kletterte anmutig aus dem schneeweißen Audi-Cabrio.

„Ciao.“

Wie es in ihr brodelte, verriet der heftige Schwung, mit dem sie die Autotür zuschlug.

Als der Anwalt in seinem riesigen, runden Lederbett lag und die schmelzenden Eiswürfel in seinem Whiskyglas betrachtete, ärgerte er sich.

„Du hast es vermasselt,“ dachte er, „saublöde vermasselt.“

Und daran war nur dieser merkwürdige Journalist schuld. Er trank das Glas mit einem Zug aus, stellte den Wecker und löschte das Licht. Lange kämpfte er um den Schlaf, der sich nicht einstellen wollte.

Als das Telefon klingelte, war er gerade in einen kurzen Schlummer gefallen. Fluchend tapste er ins Wohnzimmer.

„Hallo?“

Nichts. Nicht einmal ein Atmen war am anderen Ende zu hören.

„Verdammt noch mal, ist da wer?“

Mechanisch fingerte der Anwalt nach einer Zigarette, steckte sie jedoch nicht an.

„Nun melden Sie sich doch. Was soll der Blödsinn? Für solche Scherze habe ich nun wirklich kein Verständnis.“

Ein Klacken und das Besetzt-Zeichen war die Antwort.

Der Anwalt war jetzt hellwach und schaltete den Fernseher ein. Der lief noch, als er in der ersten Morgen-Dämmerung aufwachte.

Läuft doch alles prima. Dieser Blender von Anwalt wird gar nichts ausrichten. Sie werden den Journalisten nicht mehr aus dem Knast lassen. Garantiert nicht. Die Bullen sind doch froh, einen Täter präsentieren zu können. Und dieser Anwalt ist doch noch grün hinter den Ohren, der hat keine Ahnung. Der Genin wird seine Kettenhunde auf ihn hetzen, die werden ihn zerfleischen. Gut so. Aber erst wenn die Hexe nicht mehr aufwacht bin ich zufrieden.

Übernächtigt und deshalb leicht gereizt saß der Anwalt am nächsten Tag seinem Klienten in Stadelheim gegenüber.

„Bin gespannt auf Ihre Story,“ knurrte er, „und vergessen Sie nicht, ich will jedes Detail hören. Alles kann wichtig sein.“

Er drückte auf den Start-Knopf des Tonbandgerätes und nickte Martin zu.

„Los geht’s.“

Martins Sorge, seine Eltern würden auf seiner sofortigen Rückkehr bestehen, erwies sich als unbegründet. Offensichtlich waren sie froh, ihr Problemkind bei den Großeltern parken zu können. Der Großvater, die zweite Hürde, stapfte verkatert die Treppen herunter, als Martin eine Riesenbulette mit einem Spiegelei drauf verdrückte. Der alte Mann blickte nicht einmal überrascht, als er seinen Enkel im Schankraum entdeckte.

„Bisste abgehauen?“, brummte er.

Martin nickte wortlos, das Eigelb floss ihm aus den Mundwinkeln. Oma war die beste Köchin der Welt, Mutter die schlechteste.

„Der Oskar isss’n Idiot,“ die Stimme des alten Mannes war zu dieser frühen Stunde noch nuschelig und belegt, „Deine Mutter hätte Deinen Vater, diesen Lackaffen, nie heiraten dürfen. Kein Mumm in den Knochen. Taugt nix, der Kerl. Habe ich doch immer gesagt.“ Opa schlurfte hinter die Theke und ließ sich unter den besorgten Blicken der Großmutter zischend ein Pils einlaufen. Da sprach er nichts Neues aus. Großvater hatte seinen Schwiegersohn nie leiden können, er hielt ihn für einen eingebildeten Pinkel. Und so wurden die seltenen gegenseitigen Besuche auch meist schon früher als geplant abgebrochen, weil Großvater spätestens am dritten Abend des Zusammenseins, kräftig alkoholisiert und auf Konfrontationskurs, mit seiner Meinung über den ungeliebten Schwiegersohn nicht hinter dem Berg hielt. Vater Oskar hatte dann regelmäßig mit schweren Gastritis-Anfällen zu kämpfen, die nur durch intensive Rollkuren und viele Kannen Tee geheilt werden konnten. Das wiederum bestärkte Großvater in seiner Meinung, dass sein Schwiegersohn ein hoffnungsloser Schwächling sei. Oma rang in solchen Momenten verzweifelt die Hände und versuchte zu schlichten, während ihre Tochter Gift und Galle spie und ihre Eltern schließlich aus dem Haus warf. Oder, wenn sie zu Besuch in Hamburg waren, von sich aus wütend die Koffer packte. Wenn Opa wieder nüchtern war, beziehungsweise der Restalkohol in seinem Blut keine dominierende Rolle mehr spielte – und das war eigentlich nur ganz selten der Fall – verweigerte er standhaft jede Entschuldigung. Er hatte seinen Kneipier-Stolz und den ließ er sich von seinem „Pinkel“-Schwiegersohn nicht nehmen. Außerdem vergaß er nie zu erwähnen, dass er es doch schließlich gewesen sei, der durch regelmäßige Geld-Überweisungen die junge Familie in den schlechten Zeiten vor dem sozialen Absturz bewahrt hatte.

Für Großvater war es also mehr oder weniger eine Genugtuung, dass der Enkel bei ihm um Asyl bat. Es war Frühsommer und zum ersten Mal spürte Martin, wie süß die Freiheit schmeckte. Keine Eltern mehr, die ständig an ihm herum nörgelten. Keine Lehrer, die ihn drangsalierten. Keine lästigen Schulkameraden, mit denen er nichts anfangen konnte. Oma, die ihren Enkel abgöttisch liebte – ihr erstes Baby war ein Junge und starb noch im Säuglingsalter, was sie nie verwunden hatte -, besorgte ihm schon in der ersten Woche seines Aufenthaltes ein gebrauchtes Fahrrad. Es war sein erstes eigenes. Seine Eltern hatten ihm diesen Wunsch stets mit dem Hinweis auf den gefährlichen Straßenverkehrs abgeschlagen. Was eine glatte Lüge war. Sie waren schlicht zu geizig, um diese Ausgabe ernsthaft zu erwägen. Die Großmutter war da ganz anders. Sie kaufte Kleidung anders als die Mutter nicht im Sonderangebot, sondern nach Martins Geschmack und teilte ihm ein großzügig bemessenes Taschengeld zu, so dass er sich nicht mehr gezwungen sah, heimlich in die Kneipenkasse zu greifen. Er wäre sich dabei auch schäbig vorgekommen.