9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bertelsmann, C.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

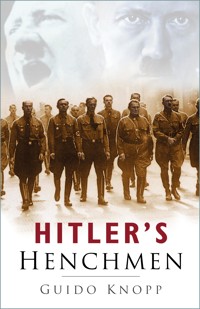

Eichmann, Bormann, Ribbentrop, Freisler, Schirach und Mengele - sie alle waren die Erfüllungsgehilfen Hitlers. Ihre kriminelle Energie, ihr Zynismus, ihr Ehrgeiz und ihre menschenverachtende Gründlichkeit sorgten dafür, daß das nationalsozialistische Terrorregime gefestigt wurde. Guido Knopp und sein Team zeichnen ein eindrucksvolles Psychogramm von Hitlers Vollstreckern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Buch

Nach den weltweit erfolgreichen Dokumentationen über Hitler und seine engsten Paladine wenden sich Guido Knopp und sein Team den Männern zu, die Hitlers Herrschaft festigten und seine Pläne in die Tat umsetzten: Adolf Eichmann, Martin Bormann, Joachim von Ribbentropp, Roland Freisler, Baldur von Schirach und Josef Mengele. Ihr Lebenslauf und Werdegang, ihre Verstrickungen und Verbrechen werden aufgerollt anhand neuester Erkenntnisse der historischen Forschung und neuentdeckten Materialien aus Archiven auf der ganzen Welt sowie gestützt durch Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, Angehörigen und Opfern.

Die Porträts dieser Erfüllungsgehilfen zeichnen ein exemplarisches Psychogramm der tatsächlichen »willigen Vollstrecker«, ohne die Hitlers Schreckensherrschaft nicht möglich gewesen wäre.

Autor

Prof. Dr. Guido Knopp, Jahrgang 1948, war nach dem Geschichtsstudium zunächst Redakteur der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, anschließend Auslandschef der »Welt am Sonntag«. Seit 1984 leitet er die ZDF-Redaktion Zeitgeschichte und lehrt an einer deutschen Hochschule Journalistik. Für seine zahlreichen Fernsehdokumentationen zu zeitgeschichtlichen Themen wurde der auch als Buchautor erfolgreiche Journalist bereits mehrfach ausgezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Ganz besondere Verbrecher?

Bormann, Schirach, Freisler, Eichmann, Ribbentrop und Mengele – sechs Helfer Hitlers, Täter und Vollstrecker ganz verschiedener Bedeutung. Was sie eint, ist eines: Alle waren Hitler oder seinem Wahn verfallen. Sie hielten für Recht, was Unrecht war. Und sie gerieten zu Verbrechern, ohne das Bewußtsein zu besitzen, Unrecht zu begehen.

Wie war das möglich? Waren es teuflische Jünger, die, einmal vom satanischen Meister wachgeküßt, all ihre böse Energie aus eigener Kraft entfalteten? Ganz besondere Verbrecher also? Oder waren es ganz normale Deutsche, die allein durch Zufälle zu jenen wurden, die wir kennen: Synonyme einer kriminellen Diktatur?

Beginnen wir mit Martin Bormann, Hitlers Sekretär, der seinem Herrn vor allem in den letzten Jahren folgte wie ein Schatten. Seinen »treuesten Parteigenossen« nannte der Diktator ihn am Ende. Stets blieb er im Hintergrund, die graue Eminenz des »Dritten Reiches«. Solche Männer übersieht man gern. Doch gerade wegen seiner unauffälligen Erscheinung konnte er fast ungestört die Schalthebel der Macht ergreifen. Denn nur darum ging es Bormann: Macht. Gewiß, es war geliehene Macht. Um Macht zu haben und sie auszuüben, unterwarf sich Bormann einem Mächtigeren. Doch auf diese Weise war der Schattenmann zeitweise einer der mächtigsten Männer Europas.

Ein Mann mit Eigenschaften, wie der ideale Karrierist in einer Despotie sie haben muß: nach unten brutal, nach oben servil. Er war nüchtern und berechnend, schroff und herrschsüchtig, beharrlich, fleißig, schlau – und intrigant. Vor allem war er unentbehrlich. Der Diktator fand es praktisch, einen stets ergebenen Gehilfen mitzuführen, denn er liebte es, in seine Monologe Aufträge zu streuen, die schnell und zuverlässig zu erledigen waren. Hitler war, wir wissen es, ein fauler Herrscher. Schreibtischarbeit empfand er als lästig: »Ein einziger guter Gedanke ist mehr wert als ein ganzes Leben hinter Akten.«

Die Akten erledigte Bormann. Stets trug er Notizblock und Bleistift in der Tasche. Jeder Auftrag, jede Frage, jede hingeworfene Bemerkung wurde eilfertig notiert. Dem umtriebigen Sekretär verdanken wir auf diese Weise auch die Aufzeichnung von Hitlers Tischgesprächen. Bormann wollte immer eine Sicherheit in Händen halten. Und im »Dritten Reich« bot nicht das Recht die Sicherheit und das Gesetz schon gar nicht, sondern einzig Hitlers Wort – auch wenn es zwischen Graupensuppe und Kamillentee plaziert war.

Zu versuchen, aus den heimlich aufgeschriebenen Worten des Diktators künftige Entwicklungen und Absichten vorauszuahnen, um sie zu befolgen, noch bevor er sie befiehlt – kann es eine höhere Form der Unterordnung unter einen absolut regierenden Tyrannen geben? Ergab es sich, daß Hitler plötzlich über ein Ereignis oder über einen Menschen etwas wissen wollte, mußten die per Zettel alarmierten Mitarbeiter Bormanns, notfalls mitten in der Nacht, beschaffen, was gewünscht war. Und kein Auftrag war zu unbedeutend, als daß Bormann ihn nicht unverzüglich mit beflissener Entschlossenheit erledigt hätte. Als Hitler einmal um halb drei Uhr nachts den Marktpreis eines Hühnereies von 1901 zu wissen wünschte, präsentierte Bormann das Ergebnis um drei Uhr.

»Ich weiß, daß Bormann brutal ist«, sagte Hitler, »aber was er anfaßt, hat Hand und Fuß.« Nach und nach zog Hitlers Sekretär die finanziellen Angelegenheiten des Diktators an sich. Er verwaltete den »Spendenfonds der deutschen Industrie«. Wenn Hitler Geld brauchte, ging er zu Bormann, sei es zur Errichtung eines Teehauses am Obersalzberg oder zur Beschaffung einer neuen Goldkette für Eva Braun.

An Ehre oder Ruhm lag Bormann nichts. Auch daß man ihn nicht liebte, sondern haßte, war ihm gleichgültig, solange nur sein »Führer« sagte: »Um den Krieg zu gewinnen, brauche ich Bormann.« Denn ebenso wie Bormann Hitler brauchte, brauchte dieser ihn, den eifrigen Gehilfen, dessen breiter Rücken das verdeckte, was der »Künstler« nicht mehr sehen wollte. Mißtrauisch kontrollierte Bormann Hitlers Kontakte zur Außenwelt: »Niemand kommt zum Führer, denn durch mich!« So übte Bormann insgeheim auch über Hitler Macht aus.

Dabei war ihm Politik, gar Ideologie, im Grunde fremd. Seine nüchterne und derbe Art ließ keine Emotion für eine Sache zu, die weltanschaulich wurzelte. Die Inbrunst eines Himmler löste allenfalls Befremden bei ihm aus. Seine Stärke lag im Ausführen von Weisungen, nicht im »gedanklichen Entwurf«. »Nationalsozialismus« war für Bormann keine Religion, nur ein Begriff.

Freilich nutzte er die NS-Ideologie für seine amourösen Abenteuer. Der notorische Fremdgeher verbrämte seine Eskapaden mit dem lichten Postulat, in Zukunft sollten möglichst viele deutsche Männer mehrere Frauen haben und beglücken, um die Kriegsverluste auszugleichen.

Beim Judenmord war Hitlers Schattenmann auf seine Art beteiligt: als Sendbote des »Führer«-Willens an die willigen Vollstrecker; deren Zuträger für Hitler; als Datenspeicher, der darüber wachte, daß die Mörder nichts und niemanden vergaßen.

In den letzten beiden Kriegsjahren war Bormann auf dem Scheitelpunkt der Macht. Er schenkte und entzog seine Gunst, er lobte und beseitigte, wie es ihm paßte – stets des »Führers« Aussprüche als Bibel in der Hinterhand. Seine Gegner mußten einsehen, daß es gefährlich war, sich mit ihm anzulegen; klüger, sich um seine Freundschaft zu bemühen.

Ganz am Ende war der Sekretär an jenem Platz, den er sich immerzu ersehnt hatte: einziger der Paladine neben seinem »Führer«. Unter dem Beton des Bunkers war er ihm so nah wie nie zuvor und näher als kein anderer. Als Hitler nur noch über ein paar Straßenzüge rechts und links der Reichskanzlei gebot, da war sein Schattenmann endlich am Ziel. Nur nutzte es nichts mehr.

Kein Helfer Hitlers ist zum Kriegsverbrecher geboren. Mancher macht sich selbst dazu. Joachim Ribbentrop kam mit 17 Jahren nach Kanada zu einem kurzen Besuch – und blieb vier Jahre. Hätte er sich dort niedergelassen, und er stand kurz davor, dann wäre er als ehrsamer Kaufmann gestorben und nicht am Galgen in Nürnberg.

Was macht den Menschen unmenschlich?

Da ist ein junger Mann, der als gewandt, charmant, als »Ladies’ Man« und Herzensbrecher höherer Töchter gilt. Da ist ein erfolgreicher Getränkehändler, zu dessen Freundeskreis ein Gustav Stresemann gezählt hat, Hoffnungsträger deutscher Demokraten.

Und da ist ein bornierter, arroganter Stinkstiefel; willenloser Handlanger eines teuflischen Tyrannen, dem er sich mit Leib und Seele ausgeliefert hat. Wie paßt das zusammen?

Wir stehen hier erneut vor jenem fast schon stereotypen Erweckungserlebnis, das Hitler seinen Paladinen gern beschert hat. Gegen seine kraftvolle Dynamik, seinen aufgestauten Haß war offenbar kein nationales Kraut gewachsen, und ein ehrgeiziger Aufsteiger schon gar nicht. Ribbentrop verfiel dem Demagogen. Und die Hörigkeit hielt an bis 1945.

Rasch machte er sich nützlich. Im Hause des Getränkehändlers Ribbentrop fanden Anfang 1933 die entscheidenden Gespräche statt, die mit der Machterschleichung Hitlers endeten. Bald machte Hitler seinen neuen Mann zum außenpolitischen Berater, dann zum Sonderbotschafter. Er brauchte einen hoffähigen Großbürger für alle Skeptiker im Ausland; einen willigen Gehilfen, den es in dem renitenten Diplomatenstall des Außenministeriums noch nicht gab. Einen aus der NSDAP, der ihm bedingungslos verschrieben war.

Zwar hatte Ribbentrop durchaus eigene politische Ideen, doch ordnete er sie immer Hitlers Wünschen unter. Niemals wagte er es, ihm zu widersprechen, was ihm Hitlers Gunst und Schutz eintrug, vor allem gegen seine Feinde in der NSDAP, die dem Seiteneinsteiger Liebedienerei und Arroganz vorwarfen: »Sein Geld hat er geheiratet, seinen Namen hat er sich gekauft, und sein Amt hat er sich erschwindelt.«

Doch Ribbentrop war nicht nur Handlanger, er war auch Taktiker der Macht. Schon im Mai 1933 trat er in die SS ein und verband so sein politisches Schicksal mit dem Heinrich Himmlers. Das klärte die Fronten: Wer gegen Ribbentrop agierte, bekam es auch mit Himmler zu tun. Als Gegenleistung besetzte Ribbentrop später entscheidende Posten des Auswärtigen Amtes mit SS-Leuten. Ohne diese Helfershelfer hätte Himmler Hitlers Holocaust nie so systematisch organisieren können.

Der Diktator sah in Ribbentrop den großen England-Fachmann – ein Fehlurteil: »Ribbentrop, bringen Sie mir England in den Antikomintern-Pakt, das wäre mein größter Wunsch!« Als Botschafter in London aber machte Hitlers Zögling nahezu alles falsch, was falsch zu machen war: Er grüßte König Georg mit dem »deutschen Gruß« und verstörte mit bornierten Attitüden selbst die Wohlgesonnenen. Doch sogar ein diplomatisches Genie hätte den »arischen Bruder« nicht zum Alliierten machen können. Die Briten dachten nicht im Traum daran, die bewährte »Balance of power« zu opfern für einen wackeligen Pakt mit einer degoutanten Diktatur.

Dann eben »ohne oder gegen England«, meinte Ribbentrop. Es ging ja schließlich um »Veränderungen des Status quo im Osten«. Da war der Handlanger nicht ganz so radikal wie sein Meister: Die Revision der Grenzen von Versailles und noch ein bißchen mehr, am besten bis zum Bug, das hätte Ribbentrop gereicht. Das war schon fast Minimalismus im Vergleich zu Hitlers Hakenkreuzzug zur Eroberung von Lebensraum im Osten. Dennoch distanzierte Ribbentrop sich nur höchst sacht von diesem Wahn: »Sagen Sie in Moskau, daß ich diesen Krieg nicht wollte«, flüsterte er in der Nacht des Überfalls auf die Sowjetunion dem Dolmetscher Bereschkow zu.

Wir wissen, wie es endete. Dazwischen aber stand der Gipfelpunkt einer fulminanten Karriere vom Sektverkäufer zum Weltpolitiker. Mit dem von ihm und Molotow geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt der Diktatoren war dem Handlanger ein Coup gelungen, der die letzte Angst des Hasardeurs aus Österreich verschwinden ließ: »Wir haben immer va banque gespielt, und wir werden immer va banque spielen.«

Doch mit dem ersten Schuß der »Schleswig-Holstein« auf die Westerplatte war der Helfer Ribbentrop de facto abgemeldet. Für den Kriegsherrn zählten nun die Generäle, nicht die Diplomaten. Man brauchte ihn nur dann noch, wenn es galt, Eroberungen in Verträgen abzusichern oder Streitereien zwischen Satellitenstaaten mit der Arroganz des Mächtigen zu schlichten.

Was blieb, um Unentbehrlichkeit für seinen Helden Hitler und den Schirmherrn Himmler zu beweisen, war die Rolle des willigen Handlangers im Holocaust. Ribbentrop, inzwischen SS-General, sicherte den Judenmord in den betroffenen Ländern gleichsam diplomatisch ab.

Dafür sollte er in Nürnberg hängen. Aber persönlich schuldig fühlte er sich nicht. Hatte er nicht nur getan, was ihm von seinem Heros aufgetragen worden war? Hatte er nicht ab und zu gewarnt? Was konnte er dafür, daß Hitler nicht auf ihn gehört hatte? Vae victis, sagte Ribbentrop, dem Einsicht bis zum Schluß verwehrt blieb. Ohne Hitler, dem er wie nur wenige verfallen war, fehlte seiner Existenz ihr magischer Bezugspunkt. Ohne Hitler war sein Helfer Ribbentrop verloren.

Hitlers Jugend-Führer Baldur von Schirach legte in Nürnberg ein Schuldbekenntnis ab: »Es ist meine Schuld, daß ich die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt. Das ist alles, was ich zu meiner Entlastung sagen kann.« Gleichwohl erhielt er 20 Jahre.

Schirach war nie ein fanatischer Nazi. Er verfügte nicht über die Diabolik eines Goebbels, die Grausamkeit eines Mengele, die buchhalterische Akribie eines Eichmann. Doch auch er war beflissen, eitel und gefallsüchtig, wenn es um Hitlers Gunst ging. Der weltgewandte Geistesmensch aus Weimar nannte Hitler in einem Atemzug mit Goethe und geriet so in die Rolle eines »Zauberlehrlings«, der die Geister, die er selbst beschworen hatte, nicht mehr loswurde.

Auch Schirach hatte eine andere Option: Seine Mutter war Amerikanerin. Ende der zwanziger Jahre bot deren Bruder, ein reicher Wall-Street-Bankier, Jung-Baldur an, in seine Firma einzusteigen. Schirach lehnte ab. Er war der anderen Versuchung längst erlegen. Schirach schenkte Hitler seine Seele, um sich ihm als Seelenfänger anzudienen: »Mein Führer, ich werde Ihnen die größte Jugendorganisation aufbauen, die Deutschland je gesehen hat.« Und er tat es. Sechs Millionen Hitlerjungen hörten vor dem Krieg auf sein Kommando. »Unsere Fahne ist mehr als der Tod«; »Uns hat der Krieg behütet für den Krieg«; Verse von Schirachs, die bald eine tragische Bedeutung bekamen. Dabei war der Führer der Jugend nie ein Teil von ihr, Hitlers Hitler-Junge war in der Hitlerjugend niemals wirklich populär. Eher Ästhet denn Asket, bevorzugte er statt Zelten und Erbseneintopf Hotels und Restaurantmenüs.

Schirach war kein Schulterklopfer, eher ein verschwärmter Eigenbrötler. Dem Verführer der Jugend ging die Verführungskunst selbst ab. Schirach verführte die Jugend mit Hitler.

Hier allerdings war die Vereinnahmung total. Schirach zelebrierte Goebbels’ »Führer«-Kult noch ungehemmter als sein Erfinder: »Du bist Deutschlands Zukunft, du allein.« Er vermittelte den Jugendlichen das schaurig-schöne Gefühl, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Schirach redete den Jugendlichen ein, sie seien schlechthin einzigartig und berufen zur späteren Führung der »Weltmacht Deutschland«. HJ-Führer waren für ihn »Priester des nationalsozialistischen Glaubens«. Wer an deren Befehlen Kritik übe, sei ein Verbrecher: »Deshalb unterwirft sich der Hitlerjunge schweigend den Anordnungen seiner Führer, auch wenn sie gegen ihn selbst gerichtet sind.«

Man kann nicht behaupten, daß Schirach die Ziele der HJ verheimlicht hatte. »Wir marschieren zum Führer. Wenn er es wünscht, werden wir auch für ihn marschieren.« Das galt für die Jungen. »Ihr seid die Mütter des neuen Geschlechtes.« Das galt für die Mädchen. In Wahrheit galt es, »Kanonenfutter für den Führer« zu produzieren.

Mit dem Überfall auf Polen zeigte sich, daß Schirachs Erziehungsmethoden Früchte trugen. Jahrelang hatte er der Hitlerjugend Patriotismus und Kampfbereitschaft, Befehlsgehorsam und Opferwillen gepredigt. Nun war es soweit: »Wir haben Angst gehabt, daß wir zu spät kommen«, erinnert sich einer der Freiwilligen. Was blieb da dem »Reichsjugendführer« übrig, als sich selbst zu melden? Ein halbes Jahr lang spielte er Soldat, dann machte Hitler ihn zum Gauleiter von Wien, wo die Anschluß-Euphorie bereits verflogen war und das gereizte Klima hin und wieder Zusammenstöße zwischen »Ostmärkern« und »Preußen« provozierte. Schirach sollte dort das tun, was er am besten konnte: ausgleichen und repräsentieren.

Das gelang ihm auch. Während ringsum in Europa gekämpft, gemordet und gestorben wurde, veranstaltete Schirach Dichterlesungen, Opernpremieren und Theaterfestwochen. In Wien war der Krieg weit weg. Nur der Holocaust war nah. Der Hitler-Junge Schirach war zwar kein fanatischer Judenhasser, sah sich aber als »bewußten Antisemiten«: »Ich hielt die Ausschaltung der Juden aus der staatlichen Führung für eine absolute Notwendigkeit.« Als diese »Ausschaltung« weiterging und barbarische Formen annahm, war der Schöngeist peinlich berührt. »Ich glaubte, daß man auch auf anständige Weise Antisemit sein könne.« Nie jedoch verspürte Schirach das Bedürfnis, gegen Übergriffe oder Schlimmeres zu protestieren. Im Gegenteil: Als Gauleiter in Wien tat er sich früh als Deporteur hervor: »Ich habe in Wien noch Juden, die man nur abnehmen muß.« Wien sollte »judenrein« werden: Abtransporte nach Polen, angeblich »zur Ansiedlung in kleine Städte«. Tatsächlich ging’s ins Gas.

Schirach behauptete zeit seines Lebens, er habe erst durch Himmlers Posener Rede vor den Gauleitern im Oktober 1943 vom Judenmord erfahren. Bis dahin habe er Hitlers Versicherung geglaubt. »Die Juden werden deportiert. Sie werden aus Wien in neue Siedlungsräume gebracht«

Wir glauben dies nicht. Spätestens im Mai 1942 muß der Gauleiter von Wien von dem Posener Gauleiter Greiser erfahren haben, was mit den Juden im »Generalgouvernement« geschah.

Sah Hitler in Schirach seinen »Kronprinzen«? Wohl kaum. Auch das immer wieder angeführte Glückwunschtelegramm zu Schirachs 35. Geburtstag 1942 ist da kein Beleg. In ihm erklärte Hitler, Schirach sei sein »bestes Pferd im Stall«. Das aber hatte er wortwörtlich auch zu Ribbentrop gesagt. Hitler war umringt von »besten Pferden«.

Alles war vorbei, als Ehefrau Henriette auf dem Obersalzberg vor versammelter Runde über die Behandlung holländischer Jüdinnen klagte. »Er kann das nicht wollen«, hatte sie zuvor noch Ehemann Baldur gesagt. Und ob er das wollte! »Was geht Sie das an!« schrie Trauzeuge Hitler: »Sie müssen hassen lernen!«

Für solche unerhörten Worte mußte, schließlich gab es Sippenhaft, auch der verschämte Gatte büßen: »Von Schirach hat der Führer keine gute Meinung«, notierte Intimfeind Goebbels befriedigt in sein Tagebuch. »Schirach ist verwienert worden.«

Die Stimmungslage des Hitler-Jungen schwankte in den letzten beiden Kriegsjahren zwischen der dumpfen Erkenntnis, daß der Krieg ohnehin verloren sei, und fanatischem Bemühen, durch gelegentliche Härte wieder einen Strahl von Hitlers Gnadensonne zu erhaschen. Schirach war kein Unmensch, nur Opportunist.

Als es dem Ende zuging, setzte sich der Gauleiter nach eigenem Bekunden dafür ein, die Hitlerjugend aus dem Kampf herauszuhalten. Doch hatte er noch selbst zum Volkssturm aufgerufen, zu jenem letzten Aufgebot aus alten Männern und halben Kindern. Bis zu seinem Tode fühlte Schirach sich nicht dafür verantwortlich, daß im Kampfeinsatz um Wien, in Breslau, in Berlin jener Jugendtod gestorben wurde, den er in seinen Reimen gefeiert hatte.

Geschichte ist die Großmutter der Ironie. Schirach wurde in Nürnberg für etwas verurteilt, das er nie als persönliches Verbrechen akzeptierte: die Deportation der Juden aus Wien. Nicht verurteilt wurde er für die Indoktrination einer ganzen Generation. Er starb als gebrochener Mann.

Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofs, hatte nie Gelegenheit, ein Schuldbekenntnis abzulegen. Er hätte es auch nie getan. Hitlers Hinrichter starb vor dem Ende der Gewaltherrschaft, die er mit richterlichem Terror stützte. Recht war, was der Herrschaft Hitlers nützte. In der virtuosen Handhabung des Unrechts war er Meister. Freisler, der Großinquisitor des »Dritten Reiches«, wollte den, der vor ihm stand, nicht nur vernichten – er wollte auch seine Würde zerstören.

Nie war es ihm gelungen, das Wohlwollen des heißgeliebten »Führers« zu erringen. Weil der Diktator ihm schier grenzenlose Macht verschaffte über Leben oder Tod, dachte Freisler, Hitler habe ihn zu etwas ganz Besonderem auserwählt. Doch der »Führer« nutzte Freisler nur als willfähriges Werkzeug. Der Kriegsherr brauchte Ruhe an der Heimatfront – Friedhofsruhe, für die Freisler sorgte. Dessen »Tragik« war, daß ihm das inbrünstig ersehnte Lob des »Führers« nie zuteil wurde – obwohl er dafür über Leichen ging. Als Busenfreund Goebbels 1942 vorschlug, Freisler zum Justizminister zu machen, kam von Hitler die abschlägige Antwort: »Der alte Bolschewik? Nein!«

Doch Freisler war nie wirklich »Bolschewik« gewesen, und er litt zeitlebens unter dem latenten Mißtrauen der »alten Kämpfer«. Tatsächlich war er nach dem Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener der Sowjets Lager-Kommissar gewesen. »Bolschewismus« war das nicht, jedoch ein Trauma, gegen das der »nationalgesinnte« Blutrichter bis zuletzt ankämpfte. Freisler wollte zeigen, daß er doch der treueste Gefolgsmann Hitlers war.

Die Niederlage 1918 war für ihn »Verrat« – so etwas dürfe sich in Deutschland nie mehr wiederholen. Und so sah er sich stets an der vordersten Justizfront gegen alle, die die »Volksgemeinschaft« schädigten: Kriminelle oder Oppositionelle, ganz egal, sie waren allesamt »Verräter«. Und Verräter, »Schädlinge der Volksgemeinschaft«, mußten ausgerottet werden.

So wurde er zum Prototyp des »furchtbaren Juristen«. Hektisch, lärmend, launenhaft, barsch, eitel, arrogant und unberechenbar brillant. »Rasender Roland« nannten sie ihn. »Freisler konnte seinen Fanatismus einschalten, wie man elektrisches Licht anknipst«, sagte ein Jurist, der ihn gut kannte.

Im Kampf um den Endsieg an der Heimatfront schwang der Hinrichter die Sense: Mord per Richterspruch, barbarische Justiz. Es reichte schon, am Endsieg zu zweifeln. »Wehrkraftzersetzung« nannte man das. Es ging nicht darum, Recht zu sprechen, sondern um Vernichtung von »Verrätern«. Doch was nutzte dies, wenn der vergötterte »Führer« kaum etwas von seinem Wirken mitbekam?

Das änderte sich erst mit den Prozessen gegen die Männer und Frauen des 20. Juli. Während Hitlers Fronten brachen, zelebrierte sein heilloser Hinrichter mit inbrünstigem Pathos einen letzten Großangriff auf die Gerechtigkeit. Er schrie die Angeklagten nicht nur nieder, er beschimpfte sie auch in übler Form. Es ging darum, sie lächerlich zu machen. Doch siehe da: Nicht die Angeklagten (»ehrlose Verräter«) verloren ihre Ehre, sondern Freisler. Da saß der brüllende Mime vor einer Hakenkreuzflagge und tobte sich aus. Und was erreichte er? Am ehesten noch peinliche Betroffenheit, ja Mitgefühl. Sogar ein Kaltenbrunner sagte damals: »Dieser Schmierenkomödiant macht selbst aus revolutionären Nichtskönnern und erfolglosen Attentätern noch Märtyrer – nur durch seine verrückte Verhandlungsführung.«

Freislers eigentlicher Feind war nicht der Angeklagte, sondern die Wahrheit. Mit unmenschlichen Urteilen bekämpfte er auch seine eigene Angst vor dem unvermeidlichen Ende.

Es traf ihn aus heiterem Himmel. Ein Bombensplitter tötete den Hinrichter bei dem Versuch, den Luftschutzkeller zu erreichen. Freisler verblutete auf dem Pflaster vor dem Volksgerichtshof. Einen Tag, nachdem er seine letzten Todesurteile gefällt hatte, einen Tag, bevor er seine nächsten ausgesprochen hätte, traf die Gerechtigkeit den furchtbaren Juristen selbst.

Adolf Eichmann traf sie erst Jahrzehnte nach dem Krieg, den er geführt hatte – dem Krieg gegen die Juden.

»Ich bin nie Antisemit gewesen«, beteuerte er im Polizeirevier in Israel. Doch besessen wie ein Motor, der nicht mehr zu stoppen ist, verfolgte Eichmann Hitlers Ziel, Europas Juden zu vernichten, als wäre es seine Lebensaufgabe. Noch im Sommer 1944, als der Krieg schon längst verloren war, kämpfte er um jeden Zug, der seine Opfer zur Ermordung bringen sollte. Eichmann war ein Schreibtischtäter, der nicht auf Gewalt setzte, sondern auf Zusammenarbeit. Opfer machte er zu Helfern. Blind gehorsam und fanatisch, hätte er nach eigenem Bekunden auch seinen Vater getötet, wenn es ihm befohlen worden wäre.

Banal und böse, war der Todesbürokrat ein kleines Licht – mit Macht über Millionen Menschen. Sein »Judenreferat« war zuerst Zentrale der Vertreibung, dann, ganz automatisch, der Vernichtung. Eichmann sollte die Transporte organisieren – und er tat es: nüchtern, effizient und gnadenlos. 1945 sagte er zu einem Freund: »Fünf Millionen Juden auf dem Gewissen zu haben, verleiht mir ein Gefühl großer Zufriedenheit.« Doch vor Gericht in Jerusalem behauptete er, er habe mit den Morden nichts zu tun gehabt: »Ich habe nie einen Juden getötet.« Aber hat er sie nicht doch zur Tötung abgeliefert? »Ich habe den Befehl bekommen, zu evakuieren. Nicht jeder jedoch, den ich evakuierte, wurde getötet.«

Eichmanns Verteidigung hätte auch unter dem Leitspruch stehen können: »Ich war nur der Schaffner.« Doch er war vor allem Planer und Vollstrecker.

Auf der »Wannsee-Konferenz«, die den Völkermord organisierte, führte Eichmann Protokoll: »Da befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen.« Diese »Päpste« – acht Staatssekretäre, sechs Polizei- und Sicherheitsexperten, ein Ministerialdirektor – nannten das Ziel unverblümt beim Namen: »Es wurde von Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen.«

»Ich war frei von jeder Schuld«, meint Eichmann. »Wer war ich, daß ich richtete?« Von nun an rollten seine Todeszüge Tag und Nacht in die Vernichtungslager. Beim Massenmord nach Fahrplan arbeiteten Reichsbahn und Großkunde Eichmann eng zusammen. Die Kosten betrugen vier Pfennig pro Fahrgast und Streckenkilometer: einfaches Billet, dritter Klasse, keine Rückfahrt. Peinlich genau achtete Referatsleiter Eichmann auf korrekte Abfahrt und Ankunft der Todeszüge. Drohte Verzug, geriet der Bürokrat in Rage: »Alles konnte ich auf mich nehmen«, erklärte er im argentinischen Exil, »nur kein Stocken im Fahrplan. Denn dann wäre ich verantwortlich gemacht worden für andere Stockungen im Reichsbahnnetz.«

Obwohl die Wehrmacht jeden Zug für Nachschub an die Front benötigte, wurde Eichmann von der Reichsbahn stets bevorzugt behandelt. Nur einmal sah er sich in Auschwitz selbst das Resultat all dessen an: »Da ist mir schlecht geworden.«

Als Hitler seine Truppen 1944 noch in Ungarn einmarschieren ließ, war das für den weiteren Kriegsverlauf ganz unerheblich, ja im Grunde eine Schwächung, weil Zersplitterung der Kräfte. Hitler aber hatte seinen Grund: Er wollte an die 750 000 ungarischen Juden kommen, gegen deren Abtransport in die Vernichtungslager sich der Staatschef Horthy bis dahin mit Erfolg gewehrt hatte.

Und so erreichte der Holocaust im Sommer 1944 seinen Gipfelpunkt. Die Schornsteine von Auschwitz rauchten Tag und Nacht. Sie kamen gar nicht nach, um jene Hunderttausende von ungarischen Juden zu verbrennen, die die Schergen der SS ins Gas getrieben hatten – kurz vor Toresschluß. Die letzten Opfer Eichmanns hörten schon das Grollen der nahenden Front.

In Ungarn führte der Vernichter sein »Lebenswerk« zu Ende. Zeitzeugen, die ihn im letzten Kriegsjahr sahen, berichten, daß er keine Reue, aber Angst zu haben schien. Wer ihn fotografieren oder filmen wollte, bekam seine Nervosität deutlich zu spüren: Er zertrümmerte Fotoapparate, riß Filme aus der Kamera. Eichmann wußte, daß er einmal als Verbrecher gesucht werden würde. »Obersturmbannführer, wie viele?« fragte ihn Mitte 1944 ein junger SS-Mann. »Über fünf Millionen«, sagte Eichmann. »Was wird sein, wenn die Welt nach den Millionen fragen wird?« Eichmanns Antwort: »Hundert Tote sind eine Katastrophe, eine Million sind eine Statistik.«

Als Himmler Ende August 1944 jegliche Deportation ungarischer Juden verbot, war Eichmann empört. Er wollte seine Aufgabe zum Abschluß bringen. Wenn auch der Krieg verloren war – seinen Krieg gegen die Juden wollte er gewinnen. »Das Größte, was er wollte«, erinnert sich ein »Kollege«, »war, einmal von Hitler empfangen zu werden, daß er ihm dankt für die Vernichtung. Das war sein Traum. Und er kam nie hin, und das hat er nie verwunden.« Dafür hörte er ein letztes Lob seines Chefs, Gestapo-Müller: »Wenn wir 50 Eichmänner gehabt hätten, hätten wir den Krieg gewonnen.«

Im argentinischen Exil arbeitete der Vernichter als »Hydrologe« – er las Wasserstände ab. »Ein Organisationstalent war er nicht«, erinnert sich sein Ex-Chef an den Mitarbeiter »Klement«. Fragen nach der Vergangenheit waren tabu: »Fragen Sie ihn bloß nicht«, bat Frau Eichmann, »er hat Schreckliches erlebt.«

Der Rest ist Kriminalgeschichte: Ein Mossad-Team entführte Eichmann nach Jerusalem. Im Prozeß fraß der Wolf natürlich Kreide: soldatischer Gehorsam, nur Befehle ausgeführt. Eichmann entschuldigte sich sogar beim jüdischen Volk: »Ich hatte das Unglück, in diese Greuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen.«

Sechs Jahre vorher hatte er in Argentinien noch die Wahrheit gesagt: »Hätte ich den Befehl bekommen, Juden zu vergasen oder Juden zu erschießen, dann hätte ich die Befehle ausgeführt.«

Kurz vor der Hinrichtung blickte er den jüdischen Agenten, der ihn nach Israel entführt hatte, kühl an und sagte: »Ich hoffe, das ihr mir bald alle folgen werdet.« Dann schritt er gelassen zum Galgen. Dem Täter ging es so wie seinen Opfern. Seine Leiche wurde verbrannt, die Asche ins Mittelmeer verstreut. Nichts sollte mehr an ihn erinnern. Aber die Erinnerung an Adolf Eichmann, den Vernichter – sie ist unauslöschlich.

Ebenso wie die an Dr. Josef Mengele, den Todesarzt von Auschwitz, der, im Gegensatz zu Eichmann, noch leibhaftig faßbar ist: Sein Skelett liegt, in zwei Pappkartons verpackt, in einem Institut in São Paulo.

Auch er hat Hitler nie die Hand gedrückt. Wir dürfen sogar annehmen, daß Hitler von den Taten dieses Mannes nie gehört hat. Dennoch ist der Todesarzt Symbol für den Jahrhundert-Tatort Auschwitz. Und obwohl der Urheber den Schauplatz des Verbrechens nie betreten hat, ist dessen Synonym gleichwohl ein Helfer Hitlers. Mengele war nicht der einzige NS-Arzt, der in Auschwitz täglich das Gebot verriet, Leben zu bewahren. Dennoch ragt sein Fall hervor: durch die Art seines Auftretens, die Objekte seiner Versuche, sein geheimnisvolles Verschwinden nach dem Ende der Nazibarbarei.

Als Kind war Mengele gefallsüchtig und fügsam. Gefühlskalt war die Atmosphäre seiner Jugend. Die Eltern stritten viel. Die Mutter, eine korpulente, dominante Riesin, wirkte auf den Buben einschüchternd und fordernd. Der Sohn war ehrgeizig. Er wollte imponieren. »Mein Name soll im Lexikon stehen.« Sein Ziel war eine Laufbahn in der Forschung. Mengele studierte Medizin.

Rassenwahn beeindruckte ihn erst im akademischen Gewand. Seine Modefächer Anthropologie und Genetik sollten in der Nazizeit beweisen, daß nichtarische Rassen minderwertig seien – Grunddogma der braunen Ideologie. Der Wahn vom »unwerten Leben« wurde wissenschaftlich unterfüttert. Mengele war ein gelehriger Schüler. Im Jahr der Nürnberger Gesetze, 1935, promovierte er in Anthropologie – mit einem Thema, das die »Unterschiede zwischen primitiven und progressiven Rassen« betonte. Mengele traf den richtigen Ton. Die Arbeit wurde mit »Summa cum laude« bewertet. Der junge Doktor wurde Forschungsassistent bei Otmar von Verschuer, dem Doyen der deutschen Zwillingsforschung. Der Genetik-Guru wollte, daß sein Zögling für ihn eine erbbiologische Zentralsammlung aufbaute – mit dem Endziel, einen Übermenschen zu züchten.

Es war Professor von Verschuer, der den SS-Arzt Mengele nach Auschwitz schickte – mit der Empfehlung, dort biete sich für die Wissenschaft eine unvergleichliche Gelegenheit: viele Rassen, viele Menschen, allesamt Probanden, weltweit ein »einzigartiges Forschungsparadies«. Folglich meldete sich Mengele am 30. Mai 1943 zum Dienst in Auschwitz-Birkenau.

Wenn fortan dort die Todeszüge ankamen, stand an der Rampe häufig ein hochgewachsener, junger Arzt, angetan mit weißen Handschuhen, der, »elegant und feingliedrig«, aussah »wie ein Gastgeber, der die in seinem Haus eintreffenden Gäste begrüßt«, erinnern sich Zeugen: »Gnädige Frau, Sie sind krank und müde nach der langen Reise, geben Sie Ihr Kind dieser Dame, Sie können es später in der Krabbelstube wieder abholen.«

Wenn Mengele die Ankommenden selektierte, hörten sie von seinen Lippen manchmal eine Melodie, wie beiläufig gepfiffen, und das Bild blieb haften: Weißer Handschuh, weich im Takt, nach rechts das Leben, links der Tod, dazu die »Träumerei« von Schumann. »Todesengel« nannten ihn die Häftlinge.

Nie war er grob. Und einer Häftlingsärztin mochte es scheinen, als ob die dominante Mutter immer noch gegenwärtig war: »Er wirkte so, als hätte die Mutter ihn ermahnt, keine Flecken auf die gute Sonntagsjacke zu machen.«

Als leitender Arzt des Frauenlagers wurde er gefürchtet und gehaßt – doch auch bewundert. Manche Frauen räumten ein, verschämt und widerwillig, daß sie Josef Mengele ganz attraktiv gefunden hätten.

Mengele war Menschensammler. Mit der Zwillingsforschung wollte er Professor werden – wie Verschuer. »Meine Meerschweinchen« nannte er die Zwillingskinder, die er an der Rampe aus dem Strom der Todgeweihten herausgefischt hatte. Oft fuhr er Zwillingskinder mit dem Wagen über Lagerstraßen, schenkte ihnen Süßigkeiten. Am nächsten Tag lagen sie auf Mengeles Seziertisch, Kinderleichen zum Ausweiden. Der Herrenmensch verfügte nach Gutdünken über seinen Menschenzoo.

Das Ergebnis seiner »Forschung« schickte Mengele an Verschuers Institut. Erst die Fragebögen, dann die Blutproben, einige Zeit später die Skelette – eingewickelt in Packpapier mit der Aufschrift: EILT! Kriegsmaterial!

Im Sommer 1944 waren alle Schranken längst gefallen. Mengele tötete Zwillinge mit Chloroform-Spritzen, entnahm lebenden Körpern Organe, verpflanzte Knochenmark, nähte Zwillinge am Rücken aneinander. Gleichwohl war dieser junge Mann kein mörderischer Sadist, der am Schmerz seiner Opfer Freude empfand. Mengele war eher ein kühler Zyniker, den die Leiden seiner »Meerschweinchen« nicht sonderlich interessierten. Nach seinem Selbstverständnis war er nicht als Mörder in Auschwitz, sondern als Forscher. Und als solcher tötete er »im Dienst der Wissenschaft«. Verschuer wollte Mengele ausnutzen, Mengele aber wollte sich mit einer eigenen »Zwillingslehre« ins Geschichtsbuch der Genetik schreiben.

Als die Rote Armee im Januar 1945 das Lager Auschwitz befreite, hatten von Mengeles 3000 Zwillingen 180 überlebt. Seine Forschungsnotizen deponierte der Flüchtling zu Hause in Günzburg. Er hoffte tatsächlich, sie eines Tages verwenden zu können.

Als Knecht hielt er sich jahrelang auf einem bayerischen Bauernhof verborgen. Dann floh er 1949 über Österreich und Italien nach Argentinien, später Paraguay.

Der Mann, der ihn nach Auschwitz geschickt hatte, wurde niemals zur Verantwortung gezogen: Professor Otmar von Verschuer übernahm 1952 den Vorsitz der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie.

Der alternde Emigrant hatte keine Schuldgefühle. Als im Verlauf der siebziger Jahre die Weltpresse begann, seine Untaten zu schildern, empörte er sich: »Es ist unglaublich, was in diesen deutschen Illustrierten zusammengeschmiert werden darf. Hinter all dem steckt nur eines, und das ist der alttestamentarische Haß gegen alles Deutschbewußte, Heldische und menschlich Höhergeartete.«

Seine Strafe war nicht die Entdeckung, es war die Angst vor ihr: »Ich träume von einer doppelmeßrigen Guillotine.« Der KZ-Arzt, der einst Kinder auseinandergenommen hatte, klagte über Kopf- und Ohrenschmerzen, Schlafprobleme und Verdauungsstörungen. Es war die Todesangst.

34 Jahre lang war er ihr ausgesetzt, von seiner Flucht aus Auschwitz bis zu seinem Tod im Meer bei São Paulo. Es war die Strafe eines Massenmörders, der zu Forschungszwecken tötete.

Und die Moral von der Geschichte?

Jeder hätte Helfer Hitlers werden können. Jeder ist gefährdet, wenn ein krimineller Staat die Schranken zwischen Recht und Unrecht niederreißt. Die menschliche Natur allein ist schwach. Nein, es gehört nicht viel dazu, damit der Mensch des Menschen Wolf wird. Denn ein Eichmann und ein Mengele, ein Bormann und ein Ribbentrop, ein Schirach und ein Freisler stecken in uns allen. Alle diese Männer hätten in anderen Zeiten, unter anderen Verhältnissen, ganz normale Lebensläufe absolviert, wären unauffällige Bürger gewesen. Bei Ribbentrop und Schirach hätte es sogar die gleiche Zeit sein können – wenn sie sich nur anders entschieden hätten.

Der Eichmann in uns ist immer da. Wir haben allerdings die Wahl, ihn ruhen zu lassen. Und oft gehört mehr Mut dazu, noch nein zu sagen, ehe es zu spät ist.

Doch es wäre leichtfertig, nur auf die Menschlichkeit des Menschen zu vertrauen, die labil ist und zerbrechlich. Nur ein starker Staat mit klaren Normen, der auf einer menschlichen Gesellschaft ruht, kann wirkungsvoll verhindern, daß aus Recht in der Geschichte Unrecht wird. Zu einem kriminellen Staat darf es erst gar nicht kommen.

Der Vernichter

Reue ist für Kinder

Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muß getan, das mir auferlegt worden ist

Ich krieche in keinster Weise zu Kreuze. Das kann ich nicht, weil sich mir das Innerste sträubt zu sagen, wir hätten etwas falsch gemacht

Hätte ich den Befehl bekommen, Juden zu vergasen oder Juden zu erschießen, dann hätte ich die Befehle ausgeführt

Von mir deportierte Juden haben mich nicht interessiert. Wer eingeliefert war, war eingeliefert

Führerworte haben Gesetzeskraft

Ich war nie Antisemit, aber Nationalist

Wir führten einen anständigen Kampf

Gottgläubig war ich im Leben, gottgläubig sterbe ich

Meine Schuld ist mein Gehorsam

Hundert Tote sind eine Katastrophe, eine Million sind eine Statistik

Ich werde, wenn es sein muß, lachend in die Grube springen, denn das Bewußtsein, fünf Millionen Juden auf dem Gewissen zu haben, verleiht mir ein Gefühl großer Zufriedenheit

Eichmann

Er war ein Buchhalter des Todes.

Simon Wiesenthal, Nazijäger

Die Banalität des Bösen.

Hannah Arendt

Das Größte, was er wollte, war: einmal von Hitler empfangen zu werden, und daß er sich bei ihm bedankt. Er kam nie hin, und das hat er nie verwunden.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Er war ein eitler Fant, also ein eitler Mensch, der sich dessen bewußt ist, daß seine geschniegelte Äußerlichkeit Eindruck erwecken soll.

Willi Stern, Laufbursche der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Eichmann ist identisch mit schwerer physischer Verfolgung, mit Mord, mit Terror.

Teddy Kollek, ehemaliger Bürgermeister von Jerusalem

Er war ein Mann, der in seiner Unverschämtheit Herr über Leben und Tod war, der uns grob anranzte.

Franz Meyer, deutscher Zionist

Eichmann hatte Minderwertigkeitskomplexe. Er wollte unbedingt zeigen, ich bin kein Akademiker, aber ich kann das auch, ich werd’ euch das beweisen. Und das verfolgte ihn sein ganzes Leben.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Eichmann machte den Eindruck eines forschen, unerschrockenen Offiziers, eines Draufgängers, der seiner Aufgabe gewiß war. Unter anderem sagte er: »Wir deutschen Soldaten fürchten uns nicht. Wo kämen wir hin, wenn wir uns vor dem Tode fürchteten. Meine Kameraden kämpfen in Rußland, ich kämpfe auf diesem Posten.«

Carl Lutz, ehemaliger Schweizer Vizekonsul in Budapest

Das »Eichmannproblem« ist kein gestriges; wir alle sind ebenfalls Eichmannsöhne, mindestens Söhne der Eichmannwelt. Es ist die Welt der Vernichtungsmaschinen, deren Wirkungen unsere Vorstellungskraft übersteigen. Damit ist die Gefahr gegeben, daß wir darin widerstandslos und gewissenlos wie Rädchen funktionieren, daß unsere moralische Kraft dem Apparat nicht gewachsen bleibt und jedermann ein Eichmann werden kann.

Günther Anders, österreichischer Philosoph und Schriftsteller

Wenn wir 50 Eichmänner gehabt hätten, hätten wir den Krieg gewonnen.

Gestapo-Chef Heinrich Müller

Er hatte eine ausgesprochene Neigung zum Registrieren, Organisieren und anderen pedantisch-systematischen Arbeiten.

Dieter Wisliceny, Mitarbeiter Eichmanns im Reichssicherheitshauptamt

Seiner Grobheit und unflätigen Ausdrucksweise fügte er noch neue Charakteristika hinzu, die von nun an bei seiner Betätigung eine große Rolle spielen sollten, nämlich Hinterlist und Täuschung.

Gideon Hausner, Chef der Anklage im Eichmann-Prozeß

Er war nicht nur stolz, sondern auch überheblich

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Wäre er mehr Mensch gewesen, seine Humanität hätte ihn von seinem bösen Werk abgehalten; wäre er weniger Mensch gewesen, es hätte ihm an Tüchtigkeit bei seiner Arbeit gemangelt. So aber verkörpert er genau den banalen Menschen, der, wenn man es ihm befiehlt, den Knopf drücken würde, und dem es nur darum zu tun wäre, diesen Knopf richtig zu drücken, ohne Rücksicht darauf, wer dabei wo ums Leben kommt.

Bruno Bettelheim, amerikanischer Psychoanalytiker

Entscheidend waren seine Minderwertigkeitskomplexe. Im SD waren alle führenden Stellen mit Akademikern besetzt. Er aber hatte nicht einmal einen Schulabschluß, und das hat ihn furchtbar getroffen. Hinzu kamen noch bösartige Bemerkungen seiner Kameraden wegen seines »jüdischen Aussehens«. Sie haben ihn Siggi Eichmann genannt, und das hat ihn mächtig gekränkt.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Ich weiß nicht, ob ich besonders auf ihn geachtet hätte, wenn ich ihn im Autobus getroffen hätte. Doch manchmal, wenn ihm irgend etwas nicht gefallen hatte, war da ein Blick in den Augen, der einem Angst einjagen konnte – ein Tigerblick.

Gabriel Bach, Ankläger im Eichmann-Prozeß

Der Mann fiel nicht weiter auf: bieder, etwa 50 Jahre alt, von mittlerer Statur, mit hoher Stirn und billiger Brille. Er trug Krawatte, dazu einen abgewetzten Anzug. So sehen Vertreter aus, deren Geschäfte schlechtgehen. Oder Verbrecher, die nicht auffallen wollen.

Der Mann ging gemächlichen Schrittes auf ein flaches, freistehendes Haus zu, das einer Baracke glich – schlicht und schäbig. Er blieb bei einem kleinen Jungen stehen, strich ihm fürsorglich übers Haar, plauderte ein paar Worte mit dem Kind, brachte ihm die Kleider in Ordnung. Dann verschwand er in dem Häuschen. Eine füllige Frau hatte ihm geöffnet. Der Junge, die Frau, das Häuschen – es schien, als käme ein Familienvater nach Hause. Es war Sonntag, der 20. März 1960.

Der Mann hatte nicht bemerkt, daß nur wenige hundert Meter entfernt ein Fernglas auf ihn gerichtet war. Jede seiner Bewegungen wurde aufmerksam verfolgt. Zvi Aharoni, Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad, kauerte, für niemanden sichtbar, auf der Ladefläche eines Kleinlastwagens. Durch einen Schlitz in der Plane sah er genau, was auf dem Anwesen Garibaldistraße 14, San Fernando, Buenos Aires, vor sich ging. »Plötzlich kam er wieder aus dem Haus«, erinnert sich Aharoni. »Er trug einen blau-weiß gestreiften Pyjama. Damit war klar: Der Mann wohnt in dem Haus. Er war kein Besucher.«

Je länger Aharoni den Verdächtigen beobachtete, desto sicherer war er sich. »Das Alter, die Größe, die Gesichtsform, der ganze Eindruck, den er auf mich machte, sagte mir: Das ist der gesuchte Mann.« Noch am selben Abend meldete der Agent der Geheimdienstzentrale in Tel Aviv: »Ich glaube, daß wir genug Informationen haben, um die nächste Stufe zu planen … Ich warte auf weitere Anweisungen.«

Seit drei Wochen war Zvi Aharoni, als Hermann Aronheim in Frankfurt an der Oder geboren und 1938 nach Palästina geflüchtet, mit Decknamen und Diplomatenpaß in geheimer Mission in Argentinien unterwegs – auf den Spuren eines Mannes, der während des Krieges Millionen Menschen in den Tod geschickt hatte. Aharoni war überzeugt, die Zielperson gefunden zu haben. Aber er wußte auch, daß seine Vorgesetzten erst dann handeln würden, wenn alle Zweifel über die Identität des Gesuchten ausgeräumt waren. Was fehlte, war ein Foto als letzter Beweis, am besten eine Profilaufnahme.

Das Risiko war enorm und kaum zu kalkulieren. Der kleinste Fehler konnte die gesamte Operation gefährden. »Er durfte nicht merken, daß Ausländer versuchen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Also hab’ ich einen lokalen Helfer angewiesen, wie eine Aktentaschenkamera zu bedienen ist.« Der Helfer, ein Argentinier namens Rendi, sollte die Zielperson in ein Gespräch verwickeln und dabei heimlich den Auslöser betätigen. Aharoni: »An einem Sonntagmorgen sind wir zu dem Haus gefahren, haben 300 Meter davor gewartet, bis ich sah, wie er das Haus verließ.«

Rendi ging auf den Mann zu, verwickelte ihn am Zaun in ein kurzes Gespräch. Augenblicke später war der Coup perfekt: »Vier phantastische Bilder« (Aharoni) zeigten sein Gesicht aus fast jeder denkbaren Richtung – von der Seite, im Profil. Diese Bilder räumten die letzten Zweifel aus. Der Mann in der Garibaldistraße war einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher: Adolf Eichmann, »Judenreferent« im Reichssicherheitshauptamt, ein Bürokrat des Todes – blind gehorsam und fanatisch. Ein Schreibtischtäter, der mit seiner Unterschrift den Tod von Millionen Menschen besiegelt hatte, der bei seinem Prozeß vor jüdischen Richtern in Jerusalem zugab, er hätte auch seinen Vater getötet, wenn es ihm befohlen worden wäre. Nazijäger Simon Wiesenthal, der die Suche nach Eichmann nie aufgegeben hatte, sagt über diesen Mann: »Hätte man ihm befohlen, alle Rothaarigen oder alle Menschen, deren Namen mit K beginnen, umzubringen, er hätte es getan.«

Sich selbst sah er als einen gehorsamen SS-Mann, der getreu dem SS-Eid stets nur seine Pflicht getan habe, nichts weiter. Tatsächlich hat er mehr getan, als ihm befohlen wurde. Besessen, wie ein Motor, der nicht mehr zu stoppen war, verfolgte Eichmann Hitlers Plan, Europas Juden zu ermorden, als wäre es seine Lebensaufgabe. Noch kurz vor dem Zusammenbruch, als der Krieg längst verloren war, setzte er als Herr der Todeszüge nach Auschwitz und Treblinka alles daran, seinen persönlichen Krieg gegen Europas Juden zu Ende zu führen, kämpfte um jeden einzelnen Zug, um seine Opfer deportieren zu können. Er war kein Mensch, der etwas aufbauen wollte. Eichmann wollte vernichten – gnadenlos und gründlich. »Mich reut gar nichts«, ließ er 1956 in der vermeintlichen Sicherheit seines argentinischen Verstecks den ehemaligen holländischen SS-Mann Willem Sassen in einem auf Tonband protokollierten Gespräch wissen. »Ich krieche in keinster Weise zu Kreuze. Das kann ich nicht, weil sich mir das Innerste sträubt zu sagen, wir hätten etwas falsch gemacht. Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen: Hätten wir von den 10,3 Millionen Juden, die Korherr [gemeint ist Richard Korherr, Inspekteur für Statistik beim Reichsführer SS, Anmerkung des Verfassers] ausgewiesen hat, 10,3 Millionen Juden getötet, dann wäre ich befriedigt und würde sagen: ›Gut wir haben einen Feind vernichtet!‹«

Einige der über 70 Bänder sind erhalten geblieben. Sie dokumentieren, wie Eichmann »im Vollbesitz meiner physischen und psychischen Freiheit« ein Resümee seines Lebens zieht. Zu hören ist ein Mann mit schnarrender Stimme, der das Wort »vernichten« – wie Hitler – mit rollendem »R« fast schon genußvoll in die Länge zieht. Eichmann war stolz auf sein mörderisches Werk. 1945, in den Trümmern von Berlin, prahlte er vor Dieter Wisliceny, damals Freund, Mitarbeiter und Taufpate seines Sohnes: »Ich werde, wenn es sein muß, lachend in die Grube springen, denn das Bewußtsein, fünf Millionen Juden auf dem Gewissen zu haben, verleiht mir ein Gefühl großer Zufriedenheit.« In Argentinien hat Eichmann diese Aussage widerrufen. Nicht von Juden sei die Rede gewesen, sondern von »Reichsfeinden«. Im selben Gespräch erklärte er: »Hätte ich das Amt eines KZ-Kommandanten ausfüllen müssen, hätte ich auch nicht anders gehandelt [gemeint ist Rudolf Höß, Kommandant von Auschwitz-Birkenau, Anmerkung des Verfassers]. Und hätte ich den Befehl bekommen, Juden zu vergasen oder zu erschießen, hätte ich die Befehle durchgeführt.« Eichmann – ein ganz gewöhnlicher Befehlsempfänger?

Bild 40»Ein mittelmäßiger Schüler…« Adolf Eichmann in Linz (um 1915).

Er war überhaupt nicht aggressiv und – im Gegenteil: Er wollte immer gutmütig erscheinen.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Eichmann war in allen Äußerungen, die seine eigene Person betrafen, sehr zurückhaltend.

Dieter Wisliceny, Mitarbeiter Eichmanns im Reichssicherheitshauptamt

Das Beunruhigende an der Person Eichmann war doch gerade, daß er wie viele war und daß diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind.

Hannah Arendt

Was macht einen Menschen wie Eichmann zum Verbrecher? Wo liegen die Wurzeln seines Fanatismus? Die Spuren führen zurück bis in die Kindheit. Adolf Eichmann, geboren am 19. März 1906 in Solingen, war das älteste von fünf Kindern – und machte seiner Familie schon früh Sorgen. Er scheiterte in der Kaiser-Franz-Staatsoberrealschule in Linz, die 15 Jahre vor ihm auch Adolf Hitler besucht hatte – der gleichfalls keine Bäume ausriß. Und er scheiterte am Polytechnikum, von dem er ohne Schlußexamen abging. Dennoch fand Eichmann eine Stellung als Reisevertreter für eine Ölfirma, die Vacuum Oil Company, die per Annonce in Linzer Tageblatt einen »erstklassigen Beamten« gesucht hatte. Zum ersten Mal verdiente Eichmann Geld, doch die Karriere endete jäh, als ihm in der Wirtschaftskrise gekündigt wurde. Ohnehin hatte es ihn gelangweilt, im österreichischen Mühlviertel Benzin und Öl an den Mann zu bringen. Eichmann suchte nach einer Aufgabe, die seinem Leben Sinn gab. Er war kein politischer Mensch, aber er war neugierig und besuchte im Linzer »Märzenkeller« eine Versammlung der NSDAP. In der Pause trat ein grobschlächtiger Mann mit Mensurnarben im Gesicht an ihn heran. Eichmann kannte ihn vom Sehen, ein junger Rechtsanwalt und Geschäftsfreund seines Vaters. Zehn Jahre später sollte dieser Mann im Reichssicherheitshauptamt (RSHA), der zentralen Behörde zur Judenverfolgung, Eichmanns Vorgesetzter werden. Der Mann hieß Ernst Kaltenbrunner und forderte Eichmann nach dessen Erinnerung »kategorisch auf: ›Du kommst zu uns!‹ Ich sagte: ›Ja gut!‹ So kam ich zur SS.«

Partei und SS trat Eichmann weniger aus politischer Überzeugung bei, Ideologie hatte ihn nie besonders interessiert. Er war vielmehr sein ödes Dasein leid. Im Marschtritt von Hitlers Bataillonen, die inzwischen auch in Österreich auf dem Vormarsch waren, hoffte auch Eichmann vorwärtszukommen. Die Sehnsucht nach gesellschaftlicher Anerkennung, nach Gemeinschaft und Karriere brachte ihn dazu, Mitglied der SS und NSDAP zu werden. Desperados wie ihm, dem Vertreter ohne Schulabschluß, verhieß Hitlers Partei die Chance, noch einmal ganz von vorne zu beginnen, doch noch aufzusteigen und »Großes« zu leisten. Nachdem die NSDAP in Österreich verboten worden war, ging Eichmann am 1. August 1933 auf Befehl der Gauleitung nach Deutschland, ließ sich in Lechfeld und Passau zum SS-Mann der »österreichischen Legion« drillen. In Deutschland, bis 1914 Heimat seiner Familie, stellten damals 503 000 Juden 0,76 Prozent der Gesamtbevölkerung. SS-Mann Eichmann wird sie später in den Tod schicken.

Der Start ins neue Leben verlief enttäuschend. Wie schon als Reisevertreter klagte Eichmann auch in den SS-Ausbildungslagern bald über Langeweile: »Mir war das Einerlei des Dienstes etwas, was mir widerstrebte. Jeden Tag dasselbe, immer wieder dasselbe.« Um dem Trott zu entkommen, bewarb er sich 1934 mit Erfolg beim »Nachrichtendienst der SS«, dem Sicherheitsdienst (SD). Doch die prachtvolle Architektur der SD-Zentrale im Hohenzollern-Palast in der Berliner Wilhelmstraße, die Eichmann so beeindruckt hatte, stand im krassen Kontrast zur öden Aufgabe, die ihm zugeteilt wurde. Als Hilfskraft in der Abteilung »Freimaurerei« tippte Eichmann auf einer Schreibmaschine Karteikarten über Organisationen wie die »Schlaraffia«, eine freimaurerähnliche Vereinigung, der er in Linz beinahe selbst beigetreten wäre. Schon damals, berichtete Dieter Wisliceny nach dem Krieg, hatte er »eine ausgesprochene Neigung zum Registrieren, Organisieren und für andere pedantisch-systematische Arbeiten«. Fünf Monate langweilte sich Eichmann in der Freimaurer-Abteilung, dann nahm seine Karriere die entscheidende Wende.

Der junge Scharführer wurde in das Referat »Judentum« versetzt. In sein neues Aufgabengebiet arbeitete sich Eichmann rasch ein. Vorgesetzter Leopold von Mildenstein empfahl ihm das Buch »Der Judenstaat« von Theodor Herzl, dem Begründer des politischen Zionismus. Der Neuzugang im Referat studierte es genau – und schien wie ausgewechselt: »Bis dahin wußte ich von diesen Dingen nichts. Irgendwie berührte dieses Buch eine Saite in mir, und ich nahm alles in mir auf…« Fortan sah er sich als »Zionist« und »Idealist«, dessen Gedanken um ein Ziel kreisten: die »politische Lösung der Judenfrage«, die Vertreibung aller Juden aus Deutschland. Eichmann hielt Vorträge zum Thema, eignete sich sogar ein paar Brocken Neuhebräisch an, mit denen er vor Kameraden und später vor seinen Opfern prahlte. Gerne hätte er die Sprache des Gegners perfekt beherrscht. Eigentlich wollte er Unterricht bei einem Rabbiner nehmen, für drei Reichsmark pro Stunde. Doch der Antrag wurde abgelehnt: Wenn ein SS-Mann schon unbedingt Hebräisch lernen wollte, dann gefälligst bei einem »nichtjüdischen« Lehrer.

Doch durch derlei Dämpfer ließ sich Eichmann nicht mehr von seinem Weg abbringen. Er hatte erkannt, wie er im SD vorankommen konnte – als Spezialist in Judenfragen. Mit fanatischem Eifer strebte Eichmann, wie es in einem Personalbericht hieß, »nach eigener Weiterbildung und Vervollkommnung seines sachlichen Wissens«. Schon bald galt der Autodidakt mit seinem fundierten Halbwissen in Parteikreisen als »Fachmann«, dem »umfassende Kenntnis der Organisationsformen und der Weltanschauung des Gegners Judentum« bescheinigt wurde. Im SD sah man in Eichmann den Mann der Zukunft, zumal er über eine für SS-Männer seltene Erfahrung verfügte: Eichmann war schon einmal in Palästina gewesen – gleichsam in der Höhle des Löwen.

Die Dienstreise ins Heilige Land wurde von seinem Mentor, SD-Chef Reinhard Heydrich, im Sommer 1937 persönlich genehmigt. Getarnt als Journalisten des einst renommierten Berliner Tagblatts, sollten Hauptscharführer Eichmann, gerade 31 Jahre alt, und sein neuer Vorgesetzter Herbert Hagen vor Ort Möglichkeiten recherchieren, Juden nach Palästina abzuschieben. Eichmann besichtigte ein Kibbuz, blickte vom Berg Karmel auf Haifa, stattete einer Kolonie des Templerordens einen Besuch ab. So ansprechend das touristische Programm auch war, die vierwöchige Reise verlief ohne nennenswerte Ergebnisse. Britische Behörden (Palästina war britisches Mandatsgebiet) enttarnten die verkappten SS-Touristen, wiesen sie aus. Die Mission Palästina endete für Eichmann mit einer Paratyphus-Infektion im Lazarett.

Dennoch: Die Vorgesetzten honorierten Eichmanns gnadenlose Strebsamkeit, beförderten ihn. Die Kameraden aber machten sich lustig über den verbissenen Emporkömmling, der nur wenige Freunde hatte. Einer, der ihm damals freundschaftlich verbunden war, ist Wilhelm Höttl, ein ehemaliger SS-Mann, der Eichmann so gut kannte wie nur wenige. »Entscheidend«, sagt Höttl, »waren seine Minderwertigkeitskomplexe. Im SD waren alle führenden Stellen mit Akademikern besetzt. Er aber hatte nicht einmal einen Schulabschluß, und das hat ihn furchtbar getroffen. Hinzu kamen noch bösartige Bemerkungen seiner Kameraden wegen seines ›jüdischen Aussehens‹. Sie haben ihn Siggi Eichmann genannt, und das hat ihn mächtig gekränkt.« Der Spott der Kameraden traf Eichmann auch wegen seiner Frau, einer Tschechin. »Das hat man ihm sehr übelgenommen«, erinnert sich Höttl. »Offiziell war dagegen nichts zu sagen, aber seine Kameraden haben ihn geschnitten und gesagt: ›Das fehlt jetzt noch, du mit deiner Tschechin!‹« Immer war Eichmann ein Außenseiter gewesen. Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, hatte fatale Folgen. Mit allen Mitteln wollte Eichmann seinen Spöttern beweisen, was in ihm steckte.

Bild 41»Er hatte neun Geliebte…« Eichmann mit seiner Frau Vera (1934).

Er hing sehr stark an seinen Kindern, während ihm seine Frau gleichgültig geworden war.

Dieter Wisliceny, Mitarbeiter Eichmanns im Reichssicherheitshauptamt

Er hatte ständig ein »Pantscherl«. So nennen die Wiener ein nicht ganz so ernstes Verhältnis mit einer Frau.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Ich bin ein Mann, der nicht lügen kann.

Eichmann im Verhör in Israel

Er hat immer wieder gesehen, daß er Angriffen ausgesetzt war und als Außenseiter galt, und er hat dann seinen Kummer im Alkohol ertränkt.

Wilhelm Höttl, ehemaliger SS-Sturmbannführer

Die erste Möglichkeit dazu bot sich im März 1938. Hitlers Griff nach seiner Heimat Österreich brachte Eichmanns Karriere den entscheidenden Schub. Der »Spezialist« wurde nach Wien entsandt, um die Auswanderung der Juden zu »forcieren«. Im Klartext: Eichmann sollte alle Juden so schnell wie möglich vertreiben. In Wien residierte Eichmann im noblen Palais des enteigneten Barons Philippe de Rothschild. Er selbst schilderte sein neues Arbeitsumfeld im Polizeiverhör in Israel als bescheiden. »Ich bekam ein kleines Zimmer zugewiesen, in dem außer einem Schreibtisch nichts drin war, und es wurde mir bedeutet, ich hätte hier die Judenangelegenheiten zu bearbeiten.« Was das konkret hieß, zeigte sich am 18. März 1938 in aller Deutlichkeit: Polizei und SS stürmten das Gebäude der Israelitischen Kultusgemeinde in der Seitenstettengasse. Mit dabei an vorderster Front: Adolf Eichmann, Referatsleiter II-112, SS-Oberabschnitt Österreich. Fotos zeigen den Zweiunddreißigjährigen am Tatort, wie er im Zimmer des Präsidenten der Kultusgemeinde Akten durchstöbert. Dokumente wurden beschlagnahmt, jüdische Spitzenfunktionäre verhaftet. Statt Karteikarten zu sortieren, entschied sein Wort nun darüber, wer in ein Konzentrationslager kam. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte der zweiunddreißigjährige Aufsteiger Macht über Menschen.

Tausende Juden hatten die Botschaft verstanden, flüchteten nach dem Terror der »Anschlußpogrome« aus Angst um Leib und Leben ins (noch) sichere Ausland. Eichmann aber ging der Exodus zu langsam. Um mehr Juden noch schneller zu vertreiben, ließ er in der Prinz-Eugen-Straße eine »Zentralstelle für jüdische Auswanderung« einrichten. Wer flüchten wollte, bekam hier alle Papiere binnen acht Tagen. Der Preis war ein Vermögen. Besitztümer wurden beschlagnahmt. Für Devisen, die unerläßlichen »Vorzeigegelder«, mußten die Emigranten schwindelerregende Phantasiekurse berappen. Erst Eichmann machte aus der Vertreibung ein Millionengeschäft. Ein jüdischer Funktionär aus Berlin, der nach Wien geladen wurde, um die »Zentralstelle« zu besichtigen, notierte über die Behörde, die wie ein Fließband funktionierte: »Auf der einen Seite kommt der Jude herein, der noch etwas besitzt, einen Laden oder eine Fabrik oder ein Bankkonto. Nun geht er durch das ganze Gebäude, von Schalter zu Schalter, von Büro zu Büro, und wenn er auf der anderen Seite herauskommt, ist er aller Rechte beraubt, besitzt keinen Pfennig, dafür aber einen Paß, auf dem steht: ›Sie haben binnen 14 Tagen das Land zu verlassen, sonst kommen Sie ins Konzentrationslager.‹«

Die Idee zur Zentralstelle mögen andere gehabt haben, doch Eichmann war die treibende Kraft, die den Apparat erst effizient machte. Den organisierten Raub ließ er nicht etwa von SS-Männern verüben. Hinter den langen Tischen, an denen ständig Stempel auf Formulare knallten, saßen jüdische Mitarbeiter der Kultusgemeinde. Eichmann machte Opfer zu Helfern. Von Zeit zu Zeit versicherte er sich persönlich, ob seine Beraubungs- und Vertreibungsmaschinerie auch wirklich reibungslos funktionierte. Willi Stern, damals Laufbursche der Israelitischen Kultusgemeinde, erinnert sich, wie Eichmann überheblich, »mit einer Reitgerte auf die Stiefelschäfte klopfend und raschen Schrittes wie ein Deus ex machina« durch die barocken Räumlichkeiten eilte, »so daß diese von Juden verpestete Luft ihn nicht zu lange belästigt«. Im Polizeiverhör in Israel beteuerte Eichmann: »Ich bin nie Antisemit gewesen, daraus habe ich auch nie einen Hehl gemacht. Ich will mich damit nicht loben. Ich will damit nur sagen, daß die Zusammenarbeit bei der Zentralstelle eine sachlich korrekte war.«

Tatsächlich unterschied sich Eichmann in Wien anfangs von anderen brutalen SS-Schergen. Abgesehen von einer Ohrfeige, für die er sich beim Leiter der Kultusgemeinde, Josef Löwenherz, entschuldigte, galt Eichmann als kalter Bürokrat, der nicht auf Gewalt, sondern auf Kollaboration setzte. Im Gespräch versuchte er, »höflich« zu wirken. Für Vorschläge, die einer schnelleren Auswanderung dienlich waren, hatte Eichmann stets ein offenes Ohr. Diese Erfahrung machte auch Teddy Kollek, später Jerusalems Bürgermeister, der damals von London aus Rettungsaktionen für Juden organisierte. In seiner Heimatstadt Wien wollte Kollek 3000 jüdische Jugendliche freibekommen. Nur einer konnte darüber entscheiden: Adolf Eichmann.

Kollek gelang es, einen Termin bei Eichmann im Rothschild-Palais zu bekommen. Nach kurzer Wartezeit ließ man ihn zu Eichmann vor. »In einem großen, holzgetäfelten Raum saß er an seinem Schreibtisch – ein adrett gekleideter, glattrasierter junger Mann in schwarzer Uniform mit einer Hakenkreuzbinde am Arm. Er machte den Eindruck eines kleinen Angestellten und war weder aggressiv noch laut oder unhöflich.« 20 Minuten später hatte Eichmann die 3000 Jugendlichen freigegeben. »Ich hab’ mir das komplizierter vorgestellt«, sagt Kollek heute. »Erst später ist mir klargeworden, warum das so glattgegangen ist. Eichmann ist ganz einfach 3000 Juden losgeworden, und das war für ihn ein Erfolg.«

Stolz meldete Eichmann seinen Wiener »Erfolg« nach Berlin. Insgesamt, schrieb der Leiter der »Zentralstelle« am 21. Oktober 1938 dem SD-Hauptamt, sei bis Ende September eine »geschätzte Zahl von 50 000 Juden« aus Österreich vertrieben worden. In Deutschland waren es im selben Zeitraum 19 000. Eichmanns »Erfolg« beruhte auf dem Leid Zehntausender. Bis heute sind die Spuren seiner Verfolgungsjagd sichtbar geblieben. Auf dem Grabstein eines Rabbiners auf dem Wiener Zentralfriedhof finden sich, deutlich lesbar, mit Bleistift gekritzelte Hilferufe – erschütternde Dokumente der Verzweiflung: »Bet’ für uns, guter Rabbi. Der liebe Gott soll uns helfen und ein Wunder geschehen lassen.«

Bild 59»Für ihn waren Gewissen und Moral etwas Fremdes...« SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann (1941).

Kaltenbrunner hatte ihm geraten: Warum treten Sie nicht der SS bei? Und er hatte erwidert: Warum auch nicht? So war es passiert, und mehr war nicht daran.

Hannah Arendt

Ich war immer ein ordentlicher SS-Führer, der gewillt war, zu gehorchen, und habe gehorcht.

Eichmann, Gespräch mit Willem Sassen, 1955

Selbstgefällig schrieb Eichmann zur selben Zeit seinem Vorgesetzten in Berlin, Herbert Hagen: »Jedenfalls habe ich die Herrschaften auf den Trab gebracht, was Du mir glauben kannst.« Eichmann war mit sich zufrieden. Seine Zeit in Wien wird er in der Rückschau als die beste seiner Karriere bezeichnen. Die ganze Atmosphäre in Wien sei »erhebend« gewesen. Eichmann genoß die Insignien seiner Macht, ließ sich in der Luxuslimousine der Rothschilds durch die Stadt chauffieren. Jeder sollte sehen, wie weit er es gebracht hatte. Aus dem Weinkeller der Rothschilds kredenzte Eichmann Kameraden gönnerhaft Wein, Jahrgang 1875. Eichmann sprach gerne dem Alkohol zu, und er trank immer öfter mehr, als er vertrug – zunächst Wein, dann Schnaps. Zumeist trug er einen Flachmann bei sich. Wenn die SD-Kameradschaft abends beim »Heurigen« bis spätnachts zechte, saß Familienvater Eichmann nicht etwa mit seiner Ehefrau am Tisch, sondern, wie Wilhelm Höttl beschreibt, »mit einem uns völlig unbekannten weiblichen Wesen. Er hatte ständig ein ›Pantscherl‹. So nennen Wiener ein nicht ganz so ernstes Verhältnis mit einer Frau.«

Über solche Eskapaden sahen Eichmanns Vorgesetzte in Berlin geflissentlich hinweg. Eichmann arbeitete effektiv und gnadenlos, und darauf kam es an. In einem geheimen Personalbericht vom Juni 1938 hieß es, seine »besonderen Fähigkeiten« lägen im »Verhandeln, Reden, Organisieren«. Die Gesamtbeurteilung: »sehr gut«. Eichmann sei ein »energischer und impulsiver Mensch, der große Fähigkeiten in der selbständigen Verwaltung seines Sachgebiets hat«. In der Vertreibung von Juden sei er ein »anerkannter Spezialist«. Die Beförderung ließ nicht lange auf sich warten. Eichmann stieg auf zum SS-Obersturmführer. Das entsprach dem Wehrmachtsrang eines Oberleutnants.

Vor allem Vorgesetzter Reinhard Heydrich war hochzufrieden mit seinem Musterschüler. Zwei Tage nach den »Kristallnacht«-Pogromen vom 9. November 1938 klärte Heydrich Hermann Göring bei einer Konferenz zur »Judenfrage« im Reichsluftfahrtministerium über das Geheimnis der Judenvertreibung aus Wien auf: »Wir haben das in der Form gemacht, daß wir den reichen Juden, die auswandern wollten, bei der jüdischen Kultusgemeinde eine gewisse Summe abgefordert haben. Mit dieser Summe und Devisenzahlungen konnte dann eine Anzahl der armen Juden herausgebracht werden. Das Problem war ja nicht, die reichen Juden herauszukriegen, sondern den jüdischen Mob.«

Heydrich empfahl das Modell Wien als Vorbild für das »Gesamtreich«. Kurz darauf, im Januar 1939, entstand im Berliner Innenministerium die »Reichszentrale für jüdische Auswanderung«. Überall sollte nach der Methode Eichmann vertrieben werden. Eichmann galt nun nicht mehr nur als »Fachmann in Judenfragen«. Jetzt war er im SS-Apparat die Autorität in Auswanderungsfragen. Mit spöttischem Respekt nannten ihn seine Mitarbeiter »Meister« – ein Meister aus Österreich.

Aufstieg und Lob von höchster Stelle stiegen dem »Experten« zu Kopf. Seinen Opfern gegenüber schlug er nun rüdere Töne an. Dr. Franz Meyer, deutscher Zionist, beschrieb Eichmann beim Prozeß in Jerusalem als »Mann, der in seiner Unverschämtheit Herr über Leben und Tod war, der grob war, uns anranzte«. Auch seinen Kameraden fiel unangenehm auf, wie Eichmann sich verändert hatte. »Es wurde allgemein beklagt«, sagt Wilhelm Höttl. »Er war nicht nur stolz, sondern überheblich. Er hat immer wieder betont, was die in Berlin machen, das kann ich schon lange. Denen hab’ ich vorexerziert, wie es gemacht wird.« Eichmann wollte als Respektperson behandelt werden, als der – laut Höttl – »große, gefürchtete Eichmann«. Doch seine Kameraden im SD machten sich noch immer lustig über den Paragraphenreiter, der darauf bestand, jedes noch so unwichtige Rundschreiben dick mit »Eichmann« zu unterzeichnen – als müßte er jedem seine Wichtigkeit beweisen.

Eichmann wäre gerne länger in Wien geblieben, doch Männer mit seinen Talenten wurden an anderen Tatorten gebraucht. Im April 1939, nach Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei, erhielt Eichmann den Auftrag, im neugeschaffenen »Protektorat Böhmen und Mähren« gegen Juden vorzugehen. Vertreiber Eichmann, inzwischen zum SS-Hauptsturmführer aufgestiegen, wollte seine »bewährten« Praktiken in Prag nicht einfach wiederholen, sondern noch effizienter umsetzen. Mehr Juden sollten noch schneller als in Wien vertrieben werden. Doch Wien ließ sich so leicht nicht wiederholen. Kaum noch ein Land war bereit, verfolgte Juden aufzunehmen. »Einreisevisa«, bekamen Juden in den Reisebüros zu hören, »stellt derzeit nur die Dominikanische Republik aus.« Auch Berlin war an einer »forcierten Auswanderung« aus Böhmen und Mähren nur mäßig interessiert. Der jüdische Exodus aus dem »Altreich« hatte Vorrang. Der Gründung einer »Zentralstelle« in Prag wollte Heydrich nur unter der Bedingung zustimmen, daß sie die Vertreibung der Juden aus dem Reich nicht behinderte.

Juden wollte Heydrich nun auf andere Weise loswerden. Sie sollten nach Polen deportiert werden, wo bei Krakau ein »Judenstaat unter deutscher Verwaltung« entstehen sollte. Den Auftrag, die Massendeportationen nach Polen zu organisieren, erteilte Heydrich seinem »Spezialisten« Eichmann. Der entfaltete sofort hektische Aktivitäten, besichtigte vor Ort das künftige »Staatsgebiet«, eilte von Krakau über Mährisch-Ostrau nach Wien, wo er die Israelitische Kultusgemeinde anwies, pro Woche zwei Transporte mit je 1000 Juden zusammenzustellen. Am 18. Oktober 1939 begann Eichmann mit der »Verschickung« nach Ostpolen. Alle Juden, so das Ziel, sollten im Gebiet um Lublin konzentriert werden. Um die »Umsiedler« zu beruhigen, griff Täuscher Eichmann zu infamen Lügen. Im »Lublin-Reservat« könne sich jeder Jude »frei ansiedeln«. Tatsächlich wurden die Ankömmlinge gleich nach der Ankunft in Richtung Osten verjagt, wurden geschlagen und getötet. Nur wenige Züge erreichten ihr Ziel. Eichmanns Auftrag war gescheitert.

Die Schlappe schadete ihm nicht – im Gegenteil. Seine Vorgesetzten hatten gesehen: Dieser Mann war in der Lage, Tausende von Menschen binnen kurzem in Zügen irgendwohin zu verfrachten. Eichmann hatte sich für höhere Aufgaben empfohlen. Im neugegründeten Reichssicherheitshauptamt wurde ihm das Referat IV D 4, »Räumungsangelegenheiten und Reichszentrale für jüdische Auswanderung«, zugewiesen. Eichmann sollte »Räumungspläne« ausarbeiten, die Vertreibung koordinieren, mit der Reichsbahn Fahrpläne abstimmen, alle »Zentralstellen« kontrollieren. Im Oktober 1940 leitete Eichmann persönlich die erste Deportation aus dem Reichsgebiet. 7500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden in Südfrankreich, in einer unbesetzten Zone, »abgeladen«.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: