1,99 €

Mehr erfahren.

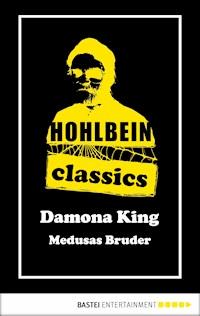

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hohlbein Classics

- Sprache: Deutsch

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Die Story: Wie aus dem Nichts kommend erschien er plötzlich im Diesseits. Niemand kannte ihn, niemand wußte, was er beabsichtigte. Man wußte nur, daß er stets eine Maske trug. Wollte er, daß man ihn nicht erkannte? War er vielleicht sogar ein gesuchter Verbrecher? Niemand ahnte, daß sein Gesicht seine Waffe war - eine Waffe, viel schrecklicher, tödlicher als alles, was die Phantasie eines Menschen ersinnen konnte. Er war: Medusas Bruder.

"Medusas Bruder" erschien erstmals am 16.11.1981 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe "Damona King".

Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

Hohlbein Classics

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Über diese Folge

Medusas Bruder

Ein Damona King Roman

Wie aus dem Nichts kommend erschien er plötzlich im Diesseits. Niemand kannte ihn, niemand wußte, was er beabsichtigte. Man wußte nur, daß er stets eine Maske trug. Wollte er, daß man ihn nicht erkannte? War er vielleicht sogar ein gesuchter Verbrecher? Niemand ahnte, daß sein Gesicht seine Waffe war – eine Waffe, viel schrecklicher, tödlicher als alles, was die Phantasie eines Menschen ersinnen konnte. Er war: Medusas Bruder.

»Medusas Bruder« erschien erstmals am 16.11.1981 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe »Damona King«.

Über den Autor

Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

WOLFGANG

HOHLBEIN

Medusas Bruder

Ein Damona King Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Damona King

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin

E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-1439-7

Medusas Bruder

Gespensterkrimi von Henry Wolf

Das Pferd war an diesem Morgen seltsam unruhig. Es tänzelte nervös, versuchte immer wieder auszubrechen und tat seinen Widerwillen mit lautem Schnauben kund. Seine Flanken zitterten, und seine Nüstern waren erregt geweitet, als wittere es eine unsichtbare Gefahr.

Jim Purprose ließ die Zügel etwas lockerer, tätschelte den Hals des Tieres und murmelte leise, beruhigende Worte. Er ritt diesen Weg seit fast zwanzig Jahren jeden Morgen, aber er hatte sein Tier noch nie so erregt und übernervös erlebt wie heute. Es schien fast, als spüre es eine Gefahr, irgendetwas Fremdes und Unbekanntes.

Die Bemühungen seines Herrn schienen es nicht zu beruhigen, im Gegenteil. Es warf den Kopf zurück, schnaubte erregt und versuchte, stehen zu bleiben. Unter seinen unruhig stampfenden Hufen flogen kleine Steine und feuchte Grasbüschel davon.

Purprose fuhr fort, seinen Hals zu tätscheln und beruhigende Worte zu murmeln. Er sah sich dabei aufmerksam um. Er wusste, dass Tiere manchmal Gefahren witterten, ehe sie sichtbar wurden. Wenn er sich auch nicht vorstellen konnte, wovor das Pferd Angst hatte. Das größte Wild, das hier in der Gegend vorkam, waren Füchse und ein paar streunende Hunde und Katzen. Und sein Tier kannte genau wie er jeden Strauch und jeden Stein im Umkreis von zwanzig Meilen. Purprose richtete sich im Sattel auf und zog die Zügel ein wenig an. Das Tier beruhigte sich etwas. Aber seine Ohren zuckten wie immer noch nervös, und seine Hinterläufe stampften unruhig auf den Boden. Purproses Blick wanderte aufmerksam über das verfilzte Buschwerk, das den schmalen Waldweg flankierte. Aber da war nichts, was nicht dorthin gehörte.

Purprose runzelte ärgerlich die Stirn, schlug dem Tier leicht auf den Hals und zwang es, vorwärtszugehen. Das Pferd schnaubte protestierend, aber es gehorchte.

Die Bäume des Waldes ragten rechts und links des Weges steil in die Höhe und bildeten eine Art natürlichen, finsteren Tunnel, an dessen Ende das trübe Grau der hereinbrechenden Dämmerung schimmerte. Er presste dem Tier die Schenkel in die Seite und trieb es zu einer schnelleren Gangart an. Irgendwie war er froh, als sie aus dem Wald heraus auf das freie Feld ritten, ohne dass er einen Grund für dieses Gefühl hätte angeben können. Er hatte sich niemals im Wald gefürchtet. Die Natur in jeder Erscheinungsform war sein Freund. Er verbrachte viel Zeit hier draußen, fast jede Stunde, die er erübrigen konnte. Als staatlicher Forstbeamter gehörte es zu seinen Aufgaben, den Wald und die brachliegenden Wiesen und Äcker in der. näheren Umgebung von Marnockfearn regelmäßig zu inspizieren. Er hätte diese Aufgabe wesentlich bequemer und schneller mit dem Wagen erledigen können, aber er zog es vor zu reiten, manchmal sogar zu Fuß zu gehen. Er war an diesem Morgen noch vor Einbruch der Dämmerung aufgebrochen, um den Sonnenaufgang genießen zu können. Hier oben in den schottischen Highlands bot der Sonnenaufgang an einem klaren Tag wie heute ein besonders schönes Naturschauspiel.

Das Pferd scheute wieder, schnaubte, tänzelte nervös auf der Stelle und warf den Kopf hin und her. Purprose musste sich einen Moment lang voll darauf konzentrieren, das scheuende Tier wieder in die Gewalt zu bekommen. Seine Beunruhigung wuchs. Sicher – auch Pferde hatten ihre schlechten Tage, aber er spürte ganz deutlich, dass das Tier Angst hatte. Seine Augen waren angstvoll geweitet, und vor seinen Nüstern stand dünner, flockiger Schaum.

Purprose kraulte ihm beruhigend den Hals und sah sich dabei aufmerksam um. Der Boden fiel vor ihm sanft ab, um in einen lang gestreckten Acker überzugehen. Die schräg einfallenden Strahlen der aufgehenden Sonne ließen die geometrischen Linien der frisch gezogenen Furchen krass und überdeutlich hervortreten. Von hier oben wirkten sie wie tiefe, bodenlose Gräben, die den Talgrund von einem Ende bis zum anderen durchzogen. Auf der anderen Seite des Tales stieg der Boden genauso sanft wieder an, um in eine weite, sorgfältig gemähte Wiese überzugehen. Dahinter erhob sich der schwarze Koloss von Kings Castle. Jetzt, durch den flammend roten Ball der Sonne, der hinter ihr emporstieg, zu einer schwarzen Silhouette reduziert, wirkte die Burg fast bedrohlich. Ihr Schatten fiel fast bis auf den Talgrund hinunter, und der Anblick erinnerte Purprose unwillkürlich an eine riesige, gierig ausgestreckte Klaue.

Purprose schüttelte den Kopf und lächelte nervös. Der Schatten dort unten war ein Schatten, mehr nicht. Die Nervosität seines Tieres begann sich allmählich auf ihn zu übertragen. Es hatte keinen Sinn, sich verrückt zu machen.

Und doch ...

Das Pferd wieherte, ging mit den Vorderläufen ein paar Zentimeter in die Luft und schüttelte ärgerlich den Kopf. Purprose zog wütend an den Zügeln. Er wusste, dass das dem Pferd Schmerzen bereitete, aber es ließ sich nicht verhindern. Er hatte genug Erfahrung im Umgang mit Tieren, um zu wissen, dass man ihnen von Zeit zu Zeit zeigen musste, wer der Herr war.

Das Rezept schien auch diesmal zu funktionieren. Das Tier beruhigte sich zusehends und stand nach einer Weile vollkommen still. Nur seine Nüstern blähten sich noch erregt.

Purprose ritt langsam weiter. Sein Blick wanderte immer wieder zu dem schwarzen, gezackten Schatten der Burg hinunter, und jedes Mal machte sich die gleiche, unerklärliche Beunruhigung in ihm breit, wenn er die lichtlose Fläche anstarrte.

Er griff nervös in seine Satteltasche, zog Zigaretten und Streichhölzer hervor und zündete sich eine Zigarette an. Normalerweise rauchte er hier draußen niemals, aber er hatte plötzlich das Bedürfnis, seine Finger mit irgendetwas zu beschäftigen.

Er sog den Rauch tief in die Lungen, schloss für einen Moment die Augen und wartete darauf, dass die beruhigende Wirkung des Nikotins einsetzte.

Als er die Augen wieder öffnete, sah er den Mann. Er bewegte sich mit langsamen, ungelenken Schritten den gegenüberliegenden Hügel hinunter. Die Entfernung war noch zu groß, um irgendwelche Einzelheiten erkennen zu können, aber irgendetwas an der Art, wie er sich bewegte, warnte Purprose.

Er überlegte einen Moment, ehe er seinem Pferd die Absätze in die Flanken trieb und den Hang hinuntergaloppierte.

Der Mann schien von seiner Annäherung nichts zu bemerken – jedenfalls zeigte er keine sichtbare Reaktion, sondern ging ruhig weiter, ohne auch nur den Kopf zu heben.

Seltsamerweise bewegte er sich zielstrebig am Rande des Schattens entlang, den das Schloss warf. Es kam Purprose vor, als scheue die Gestalt davor zurück, in den hellen Sonnenschein hinauszutreten, sondern als liefe sie zielsicher durch einen Korridor der Schwärze, den der grotesk verzerrte Schatten in den erwachenden Morgen gegraben hatte.

Er schnippte seine Zigarette fort, beugte sich über den Hals des Pferdes und galoppierte so schnell los, wie es der unebene Boden zuließ.

Der Mann ging ruhig weiter. Er schien Purprose überhaupt nicht zu bemerken, obwohl der Hufschlag des Pferdes überlaut durch die Stille des Morgens dröhnte. Seine Bewegungen wirkten seltsam ungelenk und eckig, kaum wie die eines Menschen, sondern fast wie die Bewegungen einer Marionette, an deren Fäden ein unsichtbarer Spieler zog.

Purprose schüttelte den Gedanken ärgerlich ab und zügelte sein Pferd wenige Meter vor dem Mann.

Der Fremde blieb stehen. Er hielt den Kopf gesenkt, sodass Purprose sein Gesicht nicht sehen konnte. Seine Haltung wirkte verkrampft.

Purprose begann sich allmählich unbehaglich zu fühlen. Gleichzeitig kam er sich unbeschreiblich albern vor. Der Mann ging hier spazieren – na und? Es war nicht verboten, sich den Sonnenaufgang anzusehen. Das Gelände hier war zwar Privatbesitz, aber es gab niemanden, der es mit den diesbezüglichen Bestimmungen allzu ernst nahm. Außerdem war es gut denkbar, dass er von Kings Castle kam – Miss King hatte oft Besuch, und so genau wusste niemand in Marnockfearn, wer eigentlich alles dort oben wohnte.

Er räusperte sich unbehaglich. Das Schweigen wurde allmählich peinlich. Und der Fremde schien nicht geneigt, es zu brechen.

»Guten Morgen«, sagte Purprose unbehaglich.

Der Fremde antwortete nicht. Seine Hände zuckten leicht, aber sein Blick blieb starr auf den Boden gerichtet.

Purproses Pferd tänzelte unruhig. Er spürte, wie seine Flanken unter seinen Schenkeln zu zittern begannen. Der Schwanz peitschte nervös, und die Ohren hatten sich spitz aufgestellt. Das Tier schien am Rande der Panik zu sein.

»Sie ... Sie gehen sicher spazieren«, begann Purprose lahm. »Es ist ein ...«

Der Mann drehte sich langsam um und hob den Kopf. Der Blick seiner großen, dunklen Augen schien sich bis in Purproses Seele zu brennen.

Purprose erstarrte. Seine Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen, als er das Gesicht des Mannes sah. Eine riesige, eisige Hand schien plötzlich nach seinem Herzen zu greifen und es erbarmungslos zusammenzupressen. Er wollte schreien, aber seine Kehle war wie zugeschnürt.

Das Pferd kreischte in irrer Panik auf.

Es scheute, stieg auf die Hinterläufe und schlug in blinder Angst mit den Vorderhufen um sich. Purprose verlor das Gleichgewicht und stürzte hintenüber aus dem Sattel.

Der Aufprall raubte ihm fast das Bewusstsein. Für einen Moment lag er reglos da, kämpfte gegen die aufwallende Übelkeit und die unerträglichen Schmerzen in seinem Rücken an und versuchte verzweifelt, nicht ohnmächtig zu werden.

Vor seinem inneren Auge stand noch immer das Bild dieses grauenhaften, entstellten Gesichts, dieser unbeschreiblichen, bösen Karikatur dessen, was einmal ein menschliches Anlitz gewesen war und jetzt ... Purprose suchte vergeblich nach einem passenden Ausdruck. Es gab nichts, womit sich diese scheußliche Visage beschreiben ließ, nichts, womit man dieses Etwas, in das sich ein vormals normales menschliches Gesicht verwandelt hatte, vergleichen ließ.

Er wälzte sich herum, stemmte sich mühsam auf Hände und Knie hoch und stöhnte. Wie durch einen dichten Nebel registrierte er, wie sein Pferd ein letztes Mal aufstieg und dann in kopfloser Panik davonstob.

Als er die Augen öffnete, blickte er auf ein Paar schlanker Beine, das vor ihm emporwuchs.

Purprose wimmerte entsetzt und versuchte, rückwärts davonzukriechen. Es ging nicht. Irgendetwas, eine fremde, unbeschreibliche Gewalt, ein Wille, der viel stärker war als sein eigener, zwang ihn, den Kopf zu heben und die Gestalt anzusehen. Er versuchte sich zu wehren, aber es war sinnlos. Der fremde Wille schwemmte sein Ego wie eine brüllende Flutwelle davon, durchdrang seine Gedanken, seine Seele, alles. Langsam, unendlich langsam, wanderte sein Blick an der Gestalt des Mannes empor, tastete sich über die Hose, den Gürtel, das halb offen stehende, unordentlich in die Hose gestopfte Hemd, den Halsansatz...

Purproses Schrei steigerte sich in unmenschliche Höhen, als er ins Gesicht des Fremden sah. Für einen winzigen, zeitlosen Augenblick schien die Welt hinter einem dichten schwarzen Vorhang zu versinken, aus dem ihm das Gesicht des Mannes entgegengrinste.

Dann, von einer Sekunde auf die andere, verlor er das Bewusstsein.

***

Irgendwo klingelte etwas; ein penetranter, nervtötender Ton, der nie sehr lange anhielt, aber mit mechanischer Sturheit immer wiederkam und sich langsam und beharrlich in ihr Bewusstsein drängte.

Damona King öffnete widerwillig die Augen, sah auf den Radiowecker, der in der altenglischen Umgebung ihres Schlafzimmers wie ein hässlicher Anachronismus wirkte, und verzog missbilligend die Lippen. Es war nicht einmal sechs Uhr, und obwohl sie am vergangenen Abend zeitig schlafen gegangen war, fühlte sie sich so müde und erschöpft, als hätte sie sich gerade erst hingelegt.

Aber das Telefon klingelte erbarmungslos weiter. Sie starrte den Apparat einen Augenblick lang feindselig an, zuckte dann ergeben die Achseln und schwang die Beine aus dem Bett. Sie hätte auch warten können, bis einer der anderen Apparate im Haus abgenommen wurde, aber die beiden Kammerzofen waren nicht da, und Henry hatte seinen Schlaf genauso nötig wie sie. Vielleicht noch mehr. Sie gähnte und schlurfte dann mit müden Schritten zum Telefon hinüber und hob ab. »King?«

»Damona?«, fragte eine dünne, kaum verständliche Stimme. Das Gespräch musste von sehr weit her kommen, der schlechten Verständigung nach zu schließen.

Damona runzelte die Stirn. »Heißt hier sonst noch jemand King?«, fragte sie schnippisch.

Für einen Augenblick herrschte am anderen Ende der Leitung verblüfftes Schweigen.

»Natürlich nicht. Es war eine dumme Frage – entschuldige. Hier ist Mike.«

Damonas Müdigkeit verschwand schlagartig.

»Mike! Du bist zurück?«

»Ich rufe aus London an. Aus dem Flughafenrestaurant, um genau zu sein«, antwortete Mike. »Ich bin vor einer halben Stunde gelandet.«

»Du hättest ruhig etwas von dir hören lassen können«, sagte Damona. »Immerhin warst du ...

»Fast eine Woche lang weg, ich weiß«, fiel ihr Mike ins Wort. »Es tut mir leid. Aber ich bin nicht dazu gekommen anzurufen. Und ein Brief wäre viel zu lange unterwegs gewesen.«

Damona nickte automatisch. Mike war vor fünf Tagen nach China gereist, um einem alten Freund, der in Schwierigkeiten geraten war, zu Hilfe zu eilen. Und Damona hatte sich ernsthafte Sorgen gemacht, nachdem sie seit seinem Abflug kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten hatte. Aber sie wusste auch, dass Mike nicht aus Gedankenlosigkeit so handelte – wenn er nicht anrief, dann nur, weil es wirklich nicht ging.

»Wie war es?«, fragte sie.

Mike lachte, aber es klang gar nicht belustigt. »Aufregend, Damona. Aber das erzähle ich dir am besten selbst. Meine Maschine geht in fünfundvierzig Minuten. Ich bin gegen elf in Edinburgh. Holst du mich ab?«

»Ich würde gern, aber ...«

»Aber?«

»Claire ist mit dem Porsche nach Edinburgh gefahren, um irgendeine Tante oder sonst wen zu besuchen. Und der Rover ist in der Werkstatt.«

»Schlimm?«

»Nein. Nur sitze ich im Moment ohne Wagen hier. Du wirst dir ein Taxi nehmen müssen. Oder einen Ochsenkarren«, fügte sie spitz hinzu.

Mike schnaubte in gespielter Wut. »Egal wie«, sagte er schließlich, »ich werde versuchen, spätestens gegen Mittag bei dir zu sein. Ist irgendetwas Aufregendes passiert, während ich weg war?« »Aber natürlich nicht, Schatz«, flötete Damona. »Du weißt doch – wenn der Chef nicht da ist, läuft nichts.«

Mike überging die Spitze. »Du hörst dich müde an«, sagte er übergangslos.

Damona verzog die Lippen. »Ich bin müde. Ich habe in den letzten Tagen nicht viel Schlaf bekommen.«

»Thomas?«

Damona nickte. »Ja«, sagte sie seufzend. »Nachdem du weg warst, wurde es jeden Tag schlimmer. Aber er hat sich wieder beruhigt. In der vergangenen Nacht habe ich das erste Mal wieder durchschlafen können. Das heißt«, fügte sie hinzu, »ich hätte es, wenn nicht irgend so ein Trottel mitten in der Nacht hier angerufen hätte.«

Mike schwieg einen Augenblick lang. Dann seufzte er. »Tut mir aufrichtig leid, wenn ich dich gestört habe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich wieder im Lande bin.« »Das weiß ich mittlerweile«, versetzte Damona. »Ich schlage vor, du kümmerst dich jetzt darum, dass du deine Anschlussmaschine bekommst. Wir unterhalten uns dann später.«

»Gut. Bis heute Mittag.« Es klickte, dann war die Leitung unterbrochen.

Damona hängte auf und liebäugelte einen Moment mit dem Gedanken, sich noch einmal hinzulegen, um ihrem Körper wenigstens noch ein paar Stunden Ruhe zu gönnen. Die letzten Tage waren auf ihre Weise genauso anstrengend gewesen wie eine der zahlreichen Reisen, die sie in den letzten Jahren unternommen hatte.

Damona und Mike hatten den dreiundzwanzigjährigen Thomas Warner aus den Vereinigten Staaten mit nach Kings Castle gebracht. Warner galt offiziell als wahnsinnig. Aber er war es nicht. Jedenfalls nicht in der Art, in der die Schulmedizin im Allgemeinen Wahnsinn klassifizieren würde.