Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

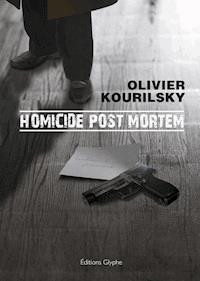

- Herausgeber: Éditions Glyphe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Polars du DR K

- Sprache: Französisch

Une course poursuite alarmante menée par le commissaire Maupas !

Émoi à la Crim’ : l’ex-divisionnaire Buchot est assassiné à son domicile. L’arme du crime est le Beretta de Machefer, flic pourri abattu par le commissaire Maupas quinze ans plus tôt. Sur les lieux, on trouve un mot signé de Machefer, annonçant que sa vengeance ne fait que commencer. Au même moment, la fille du professeur Banari est arrêtée au Laos avec son compagnon, en possession d’héroïne. Claude Chaudron, la chef de groupe, et son équipe doivent protéger les cibles présumées et démasquer le « zombie » au plus vite. Une course de vitesse angoissante, supervisée par Maupas.

Avec son sixième polar, le Docteur K. nous embarque dans une enquête angoissante, entre manipulation et vengeance.

EXTRAIT

Les gyrophares des voitures de police tournoyaient, et les éclairs bleus illuminaient à intervalles réguliers les pavillons avoisinants, troublant la tranquillité de cette zone résidentielle du Perreux. Des voisins étaient sortis pour regarder, tenus à distance par les policiers et les rubans jaune fluo protégeant la scène de crime.

À l’intérieur, dans la salle de séjour, Maupas, les mâchoires serrées, contemplait le ballet des techniciens de l’IJ revêtus de leur combinaison blanche, gantés, coiffés et masqués comme des chirurgiens. C’est le groupe de Claude Chaudron qui avait dérouillé. L’émotion étreignait les intervenants, qui travaillaient dans un silence pesant. Le médecin légiste effectuait les premières constatations lorsque Maupas était arrivé sur place, croisant au passage le procureur adjoint, venu lui-même sur la scène de crime.

Buchot était assis dans son fauteuil, la tête reposant sur sa poitrine, le crâne explosé par un projectile de gros calibre, tiré dans la nuque à bout portant. Le sang et la cervelle maculaient tout, le siège, ses vêtements et le tapis. Il était encore en gilet de laine et pantalon de velours, sa tenue favorite.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Une nouvelle réussite où le style d'Olivier Kourilsky, ciselé au scalpel et ne laissant rien au hasard fait une fois encore merveille. - Le Généraliste

Olivier Kourilsky nous offre un roman rythmé au suspense maîtrisé. Dans cette traditionnelle intrigue policière, il nous balade à sa guise, dirigeant tour à tour les soupçons sur plusieurs membres de l’équipe du commandant Chaudron, créant ainsi son lot de fausses pistes.- Carine Boulay, Le noir émoi

À PROPOS DE L’AUTEUR

Olivier Kourilsky, alias le Docteur K, est médecin néphrologue, professeur honoraire au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris ; il a dirigé le service de néphrologie du Centre Hospitalier Sud-Francilien

Il écrit des romans policiers depuis un peu plus de dix ans et a publié six ouvrages depuis 2005, dont Meurtre pour de bonnes raisons, prix Littré 2010.

Ses personnages évoluent souvent dans le monde hospitalier, entre les années soixante et aujourd’hui. Au fil du temps, on suit le professeur Banari, le commissaire Maupas, le commandant Chaudron, jeune policière chef de groupe à la Crim'…

Olivier Kourilsky est membre de la Société des gens de lettres et de la Société des auteurs de Normandie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Éditions Glyphe

Liste des ouvrages

Du même auteur chez le même éditeur

Le septième péché. (Sortie : septembre 2014)

Dernier homicide connu.2011

Homicide par précaution. 2010

Meurtre pour de bonnes raisons. 2009. Prix Littré 2010 décerné par le Groupement des Écrivains Médecins.

Meurtre avec prémédication. 2007

Meurtre à la morgue. 2005

Chez le même éditeur (extrait)

Caroline de Costa. Cloné. 2014

Eric de L’Estoile. L’Effleure du mal. 2013

Philippe Le Douarec. Glaciales glissades. 2013

Jean-Paul Copetti. Pour le repos des morts. 2013

Chris Costantini. Lames de fond. 2013

Louis Raffin. Proteus. 2013

Roger Caporal. Psychose au laboratoire. 2012

Michel Roset. Rue de la crique. 2011

© Éditions Glyphe. Paris, 2014

85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris

www.editions-glyphe.com

Couverture : Aurélie Dève

ISBN 978-2-36934-002-7

À ma sœur Françoise

À mon ami André

« Je perdrais ma vengeance en la rendant si prompte. »Jean Racine,Bajazet.

À ceux qui douteraient de l’imagination du docteur K, nous rappelons que cette histoire est une fiction et que toute ressemblance avec des événements ou des personnages réels serait une coïncidence.

Le dénouement de Meurtre pour de bonnes raisons, Éditions Glyphe, 2009, a dû être rappelé ici, pour les besoins de l’intrigue.

L’éditeur

Prologue

La porte s’ouvrit brutalement et plusieursgardesfirent irruption dans la cellule. Deux d’entre eux tendirent à Cédric et à Sandrine une tunique blanche et leur firent comprendre par gestes qu’ils devaient les revêtir. Puis, ils les traînèrent à l’extérieur. Le soleil n’était pas encore levé. Étourdi par le battement obsédant des gongs et des tambours, Cédric distingua une foule de fidèles qui leur faisaient une haie d’honneur. Les gardes les escortèrent vers le sanctuaire, situé au sommet d’une sorte de pyramide où l’on accédait par sept degrés de onze marches. La montée fut pénible ; ils trébuchèrent plusieurs fois, maintenus d’une poigne de fer par leurs geôliers. Arrivée en haut, la procession poursuivit son chemin au-delà du temple de la Trimûrti1. Cédric ne cessait de crier : « Vous faites erreur ! Nous ne sommes pas un couple vierge, vous ne pouvez pas nous sacrifier ! ». Personne ne semblait comprendre ce qu’il disait, et sa voix était couverte par le bruit des tambours. Quant à Sandrine, elle avançait muette, pétrifiée, sans réaction.

Ils arrivèrent devant une grosse pierre plate d’aspect curieux, taillée en forme de crocodile, mais rappelant un peu la forme d’un corps humain… La table des sacrifices ! En face, sur une plate-forme, se détachait la haute silhouette du seigneur Phaya Khammatan. On leur mit une fleur de flamboyant rouge à l’oreille. Les premiers rayons du soleil apparurent. C’était le moment du sacrifice. Khammatan se leva, une coupe de poison à la main. Le bruit des tambours augmenta encore et devint assourdissant…

*

Cédric se redressa d’un bond, en sueur. Le jour était déjà levé. À ses côtés, Sandrine dormait paisiblement. Quel cauchemar ! Évidemment, avec toutes ces légendes plus délirantes les unes que les autres… Les Laotiens étaient très gentils, mais ils adoraient raconter des histoires ; la version variait selon l’auditoire et s’enrichissait de détails croustillants à chaque nouvelle visite. Tantôt c’était des sacrifices de jeunes filles vierges dont on buvait le sang, tantôt un couple vierge à qui on faisait boire du poison, comme dans son rêve. N’importe quoi ! Il n’y avait sans doute eu que des sacrifices de buffles à Vat Phou… Il faudrait qu’il essaie de se procurer un ouvrage sérieux sur la question pour savoir vraiment ce qu’il en était.

Mal réveillé, le jeune homme réalisa soudain que les bruits n’avaient pas cessé. On frappait vigoureusement à la porte de leur chambre du Champassak Palace (un ancien palais royal à Paksé, beaucoup moins beau à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais qu’ils avaient voulu s’offrir). Sandrine dormait profondément, comme toujours les lendemains de ces journées de marche en pleine chaleur.

Cédric bondit hors du lit, noua en vitesse une serviette autour de sa taille et alla ouvrir. Il se trouva face à face avec deux policiers, l’air peu avenant. Derrière eux se tenait le directeur de l’hôtel, la mine sévère.

Il comprit que les ennuis allaient commencer.

1. Trinité hindoue représentant Brahma, Shiva et Vishnou.

Chapitre 1

La salle bertillon résonnait du bruitde conversations joyeuses et d’éclats de rire. Le directeur de la PJ venait de remettre les insignes d’officier de la Légion d’honneur au commissaire divisionnaire Victor Maupas. Après les discours, tout le monde se rua sur les petits fours et le champagne.

Congratulé par ses collaborateurs, Maupas se sentait cependant un peu nostalgique. Certes, il ne pouvait bouder son plaisir de se voir honoré par la République. Encore que… Combien d’autres l’auraient tout autant mérité ? Mais il n’ignorait pas que cette promotion coïncidait avec sa retraite proche. Loin de s’en réjouir, il appréhendait ce tournant. À l’opposé de sa brillante carrière, sa vie familiale confinait au désastre : un divorce prononcé depuis de nombreuses années, deux fils déjà trentenaires et avec lesquels il entretenait des rapports trop distendus pour qu’un lien affectif solide persiste. Maupas avait beau s’être acquitté de ses obligations « alimentaires » avec une ponctualité d’horloge suisse, il était bien conscient que cela ne suffisait pas. Après une adolescence passée à Lyon avec leur mère, secrétaire administrative à la préfecture, les deux garçons avaient réussi leurs études. Jérôme était chirurgien-dentiste, et Sylvain travaillait dans l’informatique. Ils avaient procréé quasiment au même moment. Victor se savait grand-père depuis un an, mais ne connaissait ni sa petite-fille ni son petit-fils. Éprouvait-il d’ailleurs le besoin de s’occuper de ces bouts de chou ? Rien n’était moins sûr.

– Eh bien, Patron, vous semblez bien sombre ! C’est pourtant une belle journée. Nous sommes tous fiers de vous, dit Claude Chaudron, rayonnante, une coupe de champagne à la main.

Maupas prit un sourire un peu forcé et trinqua avec la jeune chef de groupe, qu’il estimait beaucoup.

– Pas du tout, commandant, j’étais juste en train de me demander comment j’allais occuper ma retraite… Vous comprenez, n’est-ce pas ?

– Ah… Arrêtez d’y penser, vous allez me déprimer !

– À vrai dire, je regrette un peu que Buchot ne soit pas là. Je l’avais invité, mais il est très âgé maintenant. J’aurais dû envoyer quelqu’un le chercher, mais les effectifs étant ce qu’ils sont…

– Je comprends…

Claude connaissait la fidélité de Maupas en amitié, et avait déjà entendu parler de l’ex-commissaire divisionnaire Buchot. Approchant de quatre-vingt-quatre ans, celui-ci habitait toujours dans son pavillon du Perreux et refusait obstinément de le quitter pour aller dans une maison de retraite. Heureusement, il était encore autonome, aidé par la fidèle Maria, sa femme de ménage depuis trente bonnes années. Maupas, qui avait travaillé sous les ordres du divisionnaire et résolu un certain nombre d’affaires importantes avec lui, lui rendait souvent visite.

Pascal Capetti les rejoignit, posant au passage une main possessive sur la chute de reins de Claude, qui esquissa un mouvement de recul. Elle détestait ces privautés en public, même si leur liaison n’était plus un secret pour personne.

– Bravo, Victor, enfin une décoration méritée ! Et désolé pour mon retard.

– Pas grave, l’important c’est que tu sois là, répondit l’intéressé en levant à nouveau son verre.

Claude s’éloignait pour rejoindre les membres de son groupe, mais Maupas la rappela.

– Commandant Chaudron, je voudrais vous dire un mot.

Elle fit demi-tour, laissant Capetti continuer son chemin vers le buffet.

– Commandant, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous.

L’intéressée leva un sourcil avec une expression qui lui était familière et le regarda d’un air interrogateur.

– Vous commencez par la bonne, Patron ?

Son interlocuteur sourit d’un air malicieux.

– Compte tenu de votre activité et de vos bons résultats, votre groupe est étoffé, il va passer à sept membres. Ce sera en quelque sorte mon cadeau de départ, ajouta le commissaire de section avec une mine de circonstance.

Elle préféra ignorer cette nouvelle allusion.

– Et la mauvaise ?

– Il va falloir vous serrer, nous n’avons pas de locaux supplémentaires à vous offrir, vous connaissez les lieux comme moi…

– Ça, je m’en doutais…

Claude partageait déjà son bureau avec son adjoint Pivert, au quatrième étage. Un bureau éclairé seulement par un Velux, garni de barreaux comme toutes les fenêtres du 36 depuis le spectaculaire suicide de Richard Durn en 2002.

– Il s’agit d’un jeune policier d’origine asiatique, vietnamienne pour être plus précis, le lieutenant Tran. Il était à la PJ de Nantes.

– Eh bien, on l’accueillera avec plaisir. Quand nous rejoint-il ?

– Dès la semaine prochaine.

– Je vais tout de suite voir avec les membres du groupe comment lui aménager un coin. On pourra quand même récupérer un ordinateur ?

– Bien sûr ! Les finances sont basses, mais pas à ce point, conclut Maupas, retrouvant le sourire.

Chapitre 2

Pierre Banari raccompagna jusqu’à la porte son dernier patient, un homme de soixante-quinze ans, qu’il suivait depuis une trentaine d’années pour une maladie rénale bien stabilisée par le traitement. Il venait toujours accompagné de sa femme et tous deux semblaient considérer cette visite comme un plaisir. Et ce plaisir était partagé : ne se limitant pas à l’aspect « technique » du métier, Pierre passait toujours un bon moment à discuter avec eux, heureux de les sentir détendus et pas du tout anxieux de venir à l’hôpital. « Mon Dieu, que j’aime ce métier », se dit-il une nouvelle fois en s’effaçant pour les laisser sortir.

– Professeur, vous nous donnerez des nouvelles, n’est-ce pas ? Surtout, dites-nous où vous consulterez après votre départ de l’hôpital ! Que deviendrions-nous si vous n’étiez plus là pour suivre mon mari ?

– Je vous le promets. Tant que j’aurai la santé, je continuerai à consulter, mais vous savez bien que personne n’est éternel, ni indispensable ! Et je fais toute confiance à mes successeurs. Je suis surtout heureux que votre mari continue à bien se porter.

– C’est grâce à vous, Professeur.

– Mais non, pas seulement, grâce à lui aussi, et à vous qui veillez si bien sur lui, répondit Banari avec un large sourire, touché par la reconnaissance de ce couple attendrissant.

Resté seul, il s’abîma dans ses pensées. Son activité hospitalière touchait à sa fin. Il arrivait au bout de son consultanat de trois ans, cette prolongation d’activité accordée aux professeurs après soixante-cinq ans, l’âge de la retraite pour les hospitaliers. Et il n’avait pas envie d’arrêter. Il aimait trop la médecine, le contact avec les gens, l’enrichissement permanent que cela lui apportait. Bien sûr, il aurait pu demander à garder une vacation dans son ancien service – si l’administration accordait le budget nécessaire… Son successeur n’y verrait sûrement aucun inconvénient. Mais il ne trouvait pas très sain de « rester dans les pattes » de ses collaborateurs. Il venait de prendre contact avec plusieurs dispensaires pour continuer à consulter, deux ou trois fois par semaine. Le grand moment arrivait. Il s’y préparait depuis plusieurs années pour éviter le vide qui accompagne l’abandon des activités. Nombre de ses collègues chefs de service étaient tombés dans la dépression après leur départ à la retraite.

Banari se renfonça dans le fauteuil du petit bureau qu’il continuait à occuper dans son ancien service et contempla avec tendresse l’ancienne photo, toujours en bonne place, où il était entouré de sa femme et de ses trois filles, encore gamines. Non, vraiment, au soir de sa vie, il estimait avoir eu beaucoup de chance et n’éprouvait pas de regrets. Il adorait sa femme Anne-Marie. Ses yeux verts en amande lui faisaient toujours autant d’effet. Elle vieillissait bien, à peine un peu plus enrobée qu’auparavant, le visage marqué de rides d’expression. Sa seule concession aux artifices esthétiques était la teinture qu’elle donnait à sa chevelure noire. Mais, de toute façon, cheveux bruns ou blancs, il l’aimait ! Anne-Marie continuait à travailler à mi-temps dans un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit d’affaires international. Facile à vivre, toujours d’humeur égale, elle s’entendait bien avec les deux sœurs aînées de Pierre et leurs familles.

Ses trois filles étaient nées à quelques années d’intervalle : Hélène en 1974, Véronique en 1977 et Sandrine en 1979. Après de brillantes études de pharmacie, Hélène avait intégré un groupe international et rejoint leur filiale à Londres. Très absorbée par son travail et de nombreux déplacements à l’étranger, elle ne semblait pas décidée à fonder une famille. Au grand désespoir de ses parents. Véronique s’était orientée vers la médecine, elle s’était spécialisée en dermatologie et avait ouvert un cabinet à Nantes. De son mari, Jacques Rostand, cadre dans une grande banque, elle avait eu deux enfants, Odile et Michel, âgés de treize et dix ans. Force était de constater que les jeunes étaient beaucoup plus mobiles qu’à son époque. Mais cela n’empêchait pas Pierre et Anne-Marie de garder un lien très fort avec leurs enfants et petits-enfants, et ils les voyaient assez souvent malgré l’éloignement.

Outre le célibat d’Hélène, la situation de leur cadette Sandrine lui causait du souci. À bientôt trente-trois ans, elle papillonnait sans se fixer, aussi bien sur le plan professionnel que sentimental. Elle avait pourtant commencé en beauté par khâgne et sciences Po et avait poursuivi par une école de journalisme. Mais depuis, elle enchaînait les CDD sans décrocher de poste stable. Le dernier en date était à L’Express, et Pierre priait silencieusement pour qu’elle le conserve et qu’il soit un jour transformé en un emploi de plus longue durée. Il faut dire que Sandrine affichait un sacré caractère et ne tenait aucun compte des rapports de force qui pouvaient exister dans une entreprise, ce qui lui avait valu quelques ennuis. Quant au volet sentimental, ce n’était guère plus rassurant. Après plusieurs années de cohabitation avec un scénariste, qu’elle avait viré sans ménagements lorsqu’elle s’était aperçue qu’il la trompait, elle accumulait les aventures sans lendemain. La dernière en date aurait dû le réjouir, puisqu’il s’agissait du fils de son ami Joël Lecouedec2, médecin réanimateur à Saint-Malo.

Malheureusement, Cédric Lecouedec n’était pas non plus un modèle de stabilité. Son père et sa mère s’étaient séparés alors qu’il avait à peine trois ans : Joël restait attaché à la Bretagne où il souhaitait s’installer alors que Christine Delaroche, diplômée d’HEC, ne rêvait que de reprendre les rênes de l’entreprise familiale de blanchisserie industrielle, en région parisienne. Le couple n’avait pas résisté. Pour comble de malheur, Joël s’était tué quelques années plus tard en voiture, sur la vieille route de Ploubalay qu’il connaissait pourtant fort bien. Le nouveau conjoint de Christine, un homme d’affaires qui dirigeait l’usine avec elle, ne se préoccupait guère de Cédric (le couple n’eut d’ailleurs pas d’autre enfant) et entretenait des rapports plutôt distants avec le jeune garçon. Pierre avait tenté de s’occuper du gamin autant que possible, en souvenir de son ami, mais Cédric n’écoutait pas grand-chose et le considérait comme un vieux con… Après une scolarité chaotique et des études avortées, ponctuées d’une consommation quasi quotidienne de cannabis – ce qui exaspérait Pierre – Cédric s’était improvisé agent immobilier. Utilisant à fond le carnet d’adresses de sa mère et de son beau-père, il réalisait de temps en temps des grosses ventes et touchait des commissions substantielles, ce qui lui permettait de mener grand train pendant un moment et de se procurer de quoi fumer. Avec son charme naturel – hérité de son père – et ses yeux noisette, il avait séduit sans difficulté Sandrine, et avait profité de la vente d’un appartement avenue Foch pour l’emmener en vacances en Thaïlande puis au Laos.

Depuis leur départ une dizaine de jours plus tôt, Pierre et Anne-Marie vivaient au rythme des trop rares appels téléphoniques de Sandrine (deux en tout), et pour tout arranger ils n’avaient plus aucune nouvelle depuis près d’une semaine, et aucun moyen de les joindre. Or, Pierre était très « père juif », comme il disait en plaisantant.

Il se secoua. Il n’avait plus de raison de traîner tard dans le service maintenant ; la relève était assurée. Et Anne-Marie devait rentrer tôt ce soir. Après un bonsoir à l’équipe de garde, il quitta l’hôpital Tenon où il passait l’essentiel de sa vie depuis une trentaine d’années, s’engouffra dans sa Golf à boîte automatique (une option si agréable qu’il ne pourrait désormais plus s’en passer) et mit le cap sur le quartier Latin.

*

Pierre Banari sortit vers dix-neuf heures du parking de l’École de médecine et rejoignit à grands pas son appartement de la rue Monsieur le Prince, délaissant l’ascenseur pour monter quatre à quatre les deux étages.

– Coucou, ma chérie, c’est moi, claironna-t-il en ouvrant la porte.

Le silence l’inquiéta.

– Il n’y a personne ?

Il entendit enfin un bruit en provenance de leur chambre, puis Anne-Marie apparut, livide. Il eut l’impression que le sol s’ouvrait sous ses pieds.

– Seigneur, que se passe-t-il ? C’est Sandrine ? Elle a un problème ?

2. Voir Meurtre avec prémédication, Éditions Glyphe, 2007.

Chapitre 3

Sandrine se recroquevilla dans lecoin de sa cellule qu’elle partageait avec quatre détenues, dont uned’origine australienne, Lesley. La seule avec laquelle elle pouvait échanger un peu, les autres ne parlant que thaï ou laotien. Sans éclairage, la pièce mesurait environ quatre mètres sur quatre et disposait d’un coin toilettes avec un tuyau pour la douche. Un luxe relatif comparé à d’autres établissements pénitentiaires du pays… Elle savait que Cédric était détenu dans les mêmes conditions, à ceci près qu’ils étaient six dans sa geôle. L’un d’entre eux était Américain, lui aussi incarcéré pour trafic de drogue.

Les deux Français avaient été transférés dans la prison de Phongtong, près de Vientiane, dès le lendemain de leur arrestation. Ce petit édifice, construit à l’origine par les Nations Unies pour servir de centre pour réfugiés, était en fait utilisé comme centre de détention pour les étrangers et les prisonniers politiques. La prison comptait une vingtaine de cellules en tout. Un endroit presque intime, si on oubliait son affectation. La nourriture était toujours la même, soupe à la graisse de porc et riz gluant, servie dans la matinée et dans l’après-midi. Les prisonniers qui avaient un peu d’argent pouvaient acheter du poisson, élevé dans les mares du camp. Les gardiens ne traitaient pas trop mal Lesley et Sandrine, parce qu’elles se comportaient de façon ostensiblement servile avec eux. En revanche, leurs codétenues thaï et laotiennes faisaient l’objet de mauvais traitements divers lorsqu’elles ne se montraient pas assez soumises, ceux-ci allant de l’isolement aux sévices physiques. Les gardiens étaient les maîtres et tenaient à le faire savoir.

Allongée à même le sol sur une couverture qu’elle devait partager avec l’Australienne – les matelas étaient interdits –, Sandrine se laissait envahir par l’inquiétude. Comment prévenir ses parents ? Ici, le droit ne s’appliquait pas de la même façon qu’en Europe, et le contact avec le consulat s’avérait très difficile à obtenir. Elle s’en voulait de son imprudence et commençait à éprouver un fort ressentiment contre Cédric. Connaissant la sévérité de la répression en matière de stupéfiants dans les pays asiatiques – qui pouvait aller jusqu’à la peine de mort –, il n’aurait jamais dû se laisser aller à emporter sa petite provision de cannabis. « Mais non, aucun problème, je le planquerai sous la doublure de ma valise, ils n’iront jamais chercher là ! ». Tu parles ! Mais le pire, c’est qu’ils avaient trouvé bien plus que quelques grammes de cannabis dans les bagages de Cédric : deux cents grammes d’héroïne et des seringues ! À ce compte-là, c’était la prison à vie peut-être. Et le mystère le plus entier demeurait sur la façon dont les autorités étaient arrivées jusqu’à Cédric, qui clamait son innocence et jurait qu’il n’était pas au courant de la présence d’héroïne dans ses affaires. Une dénonciation ? Mais par qui ? Et n’avait-il vraiment rien à voir avec cette drogue ? C’est vrai qu’il se cantonnait d’habitude à ses joints, mais Sandrine se débattait maintenant dans le doute. N’avait-elle pas remarqué une trace de piqûre sur son bras ? Elle aurait dû écouter davantage les mises en garde de son père.

Pour calmer son angoisse, Sandrine essayait de construire dans sa tête un reportage sur son aventure, qu’elle pourrait vendre à L’Express. Un reportage, ou pourquoi pas un livre ?

À condition qu’elle sorte un jour de cet endroit.

Chapitre 4

– Non, mon chéri, ce n’est pas Sandrine, articula Anne-Marie.

– Mais quoi donc ? La voix de Pierre était montée d’un cran, le ton impatient.

– C’est André Buchot.

– Il lui est arrivé quelque chose ?

– Il est mort. On l’a assassiné.

– Quoi ? Mais ce n’est pas possible ! Que s’est-il passé ? Comment l’as-tu su ? C’est arrivé quand ?

– Calme-toi, Pierre. C’est Maria qui l’a découvert en arrivant cet après-midi. Elle a prévenu la police et a laissé ensuite un message sur notre répondeur, que j’ai trouvé en rentrant. Je viens de l’appeler, la Criminelle est sur place. Je ne sais rien de plus. Maria était dans tous ses états, tu imagines.

Pierre Banari accusait le coup. Au fil des années, il avait tissé de véritables liens d’amitié avec André, un policier intègre et débonnaire rencontré lors de l’enquête sur le meurtre d’une de ses camarades de fac3. Comment avait-on pu prendre la vie de ce paisible retraité, qui s’était tant dévoué à son métier ?

– J’y vais, décida-t-il, en se levant brusquement.

– Voyons, Pierre, sois raisonnable, ils ne te laisseront pas approcher, ils sont en train de faire leur travail, tu sais bien comment ça se passe…

– Je veux savoir ce qui s’est passé, je ne peux pas attendre comme un con ici ! dit-il, les larmes aux yeux, en feuilletant fébrilement son énorme agenda. J’ai gardé le numéro de portable du commandant Chaudron. Elle doit savoir qui est responsable de l’enquête, ça fait du bruit, une histoire pareille. J’irai sur place, après tout je me considère un peu comme quelqu’un de sa famille. D’ailleurs, en dehors de la police, il n’en avait pas, de famille.

Anne-Marie se tut. Elle connaissait bien son mari et essayer de le faire changer d’avis était plus difficile que d’arrêter un tank Sherman en s’accrochant aux chenilles arrière.

Banari trouva le numéro de portable de Claude Chaudron et le composa sans attendre. Elle répondit à la deuxième sonnerie.

– Commandant Chaudron, pardonnez-moi de vous déranger, Professeur Pierre Banari à l’appareil. Vous vous souvenez de moi ?… Je suis bouleversé car je viens d’apprendre pour André Buchot. Vous savez que j’étais très lié avec lui. Je souhaiterais me rendre sur les lieux… Ah, c’est votre groupe qui a pris l’affaire ? M’autorisez-vous à venir ?… C’est très aimable de votre part. Vous savez, c’est comme si j’avais perdu quelqu’un de ma famille… Pardon ? Vous aurez aussi des questions à me poser ? Bien sûr. Tout ce que je peux faire pour aider… J’espère être là d’ici trois quarts d’heure au maximum.

Il raccrocha, hébété.

– Veux-tu que je t’accompagne ? demanda Anne-Marie en l’enlaçant.

– Tu es gentille, mais il vaut mieux que tu restes ici, si jamais on avait un appel du Laos.

– Entendu, mon chéri. Sois prudent et tiens-moi au courant.

Elle s’abstint de lui rappeler qu’il devait être près de trois heures du matin au Laos et qu’il y avait donc peu de chances qu’on leur téléphone de là-bas.

*

Les gyrophares des voitures de police tournoyaient, et les éclairs bleus illuminaient à intervalles réguliers les pavillons avoisinants, troublant la tranquillité de cette zone résidentielle du Perreux. Des voisins étaient sortis pour regarder, tenus à distance par les policiers et les rubans jaune fluo protégeant la scène de crime.

À l’intérieur, dans la salle de séjour, Maupas, les mâchoires serrées, contemplait le ballet des techniciens de l’IJ4 revêtus de leur combinaison blanche, gantés, coiffés et masqués comme des chirurgiens. C’est le groupe de Claude Chaudron qui avait dérouillé5. L’émotion étreignait les intervenants, qui travaillaient dans un silence pesant. Le médecin légiste effectuait les premières constatations lorsque Maupas était arrivé sur place, croisant au passage le procureur adjoint, venu lui-même sur la scène de crime.

Buchot était assis dans son fauteuil, la tête reposant sur sa poitrine, le crâne explosé par un projectile de gros calibre, tiré dans la nuque à bout portant. Le sang et la cervelle maculaient tout, le siège, ses vêtements et le tapis. Il était encore en gilet de laine et pantalon de velours, sa tenue favorite.

– La mort remonte à environ vingt-quatre heures, affirma le docteur Warton, qui pour une fois s’abstint de ses gauloiseries habituelles. Aucune trace de violence. Je vous en dirai plus après l’autopsie.

– Aucune trace d’effraction non plus, précisa Claude. Il connaissait peut-être son agresseur.

– Peut-être… Encore qu’il n’avait théoriquement aucune raison de se méfier de quiconque ! rétorqua Maupas d’un air furieux. Son visiteur, quel qu’il soit, a dû passer derrière son dos sous un prétexte quelconque et l’abattre.

– On n’a trouvé aucune empreinte, lança un des techniciens en blouse blanche.

– Ça, je m’y attendais, grommela le commissaire de section. C’est une véritable exécution ; un travail de professionnel.

Claude se sentait affectée par l’état de son supérieur, mélange d’une fureur contenue et d’un immense chagrin. On avait l’impression que l’orage pouvait éclater à tout moment. Il fallait cependant qu’elle lui dise…

– Il n’a sorti aucun verre pour offrir à boire à son visiteur, ajouta le technicien.

– Pas eu le temps, le malheureux !

– Patron, regardez ça, on a trouvé quelque chose de bizarre, intervint Claude.

– Quoi ?

– Ce papier, sur le bureau.

Elle lui montra une belle carte carrée en papier Vélin nacré. On y lisait quelques mots, tracés d’une écriture élégante à l’encre turquoise.

Ce n’est qu’un début.

Ma vengeance va continuer.

Lentement mais sûrement.

P.C.

– Nom de Dieu ! ce n’est pas possible ! s’exclama soudain Maupas après avoir examiné le document.

– Qu’y a-t-il ?

– C’est l’écriture de Machefer ! Je la reconnaîtrais entre mille.

*

– Machefer ? Mais c’est signé P.C. Je ne comprends pas, balbutia le commandant Chaudron, à qui ce nom un peu particulier disait vaguement quelque chose.

– Venez avec moi. Il faut que je vous explique, mais pas ici, répondit le commissaire d’un air accablé.

Elle rangea la pièce à conviction dans un sachet en plastique, retira ses gants et le suivit dans la pièce voisine qui servait à l’origine de salle à manger, mais que Buchot n’utilisait plus depuis fort longtemps. Il se laissa tomber sur une chaise et l’invita à en faire autant.