Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Sie gilt als eine der mächtigsten und geheimnisvollsten Reliquie der Menschheit: die heilige Lanze, mit der ein römischer Soldat Jesus in die Seite stach. Knapp 2000 Jahre nach der Kreuzigung findet der machthungrige Investmentbanker Richard Schneider in den Tagebüchern seines Vaters rätselhafte Hinweise auf den Verbleib der Lanze. Er macht sich entschlossen auf die Suche - und schreckt dabei auch vor kaltblütigem Mord nicht zurück. Es beginnt eine atemberaubende Jagd um die Welt, ein gieriges Drängen nach der Quelle göttlicher Macht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 687

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

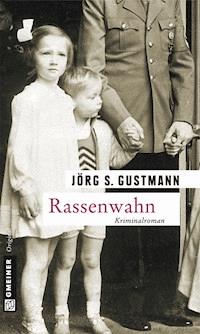

Hüter

der heiligen Lanze

Thriller

von

Jörg S. Gustmann

Impressum

Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency

EPUB ISBN 978-3-95865-199-9

MOBI ISBN 978-3-95865-200-2

© 110th / Chichili Agency 2014

Urheberrechtshinweis:

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Barbara,

Anna und Jonas,

in Liebe

Da Zeit das kostbarste, weilunwiederbringlichsteGut ist, über das wir verfügen,

beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt, geschaffen, genossen und gelitten hätten.

DIETRICH BONHOEFFER (1906 –1945)

PROLOG

Jerusalem, im Jahre 33

Es war eine dieser Nächte, in denen man sich auf seinem Lager hin und her wälzt, das Laken, das den Körper bedeckt, zur Seite schiebt und kein Auge zumacht. Die Grillen zirpten in nervtötender Intensität, als gälte es, den rastlosesten Ruhestörer zu ermitteln.

Longinus vernahm den gleichmäßigen Atem seiner jungen Frau und blickte in ihre Richtung. Sie schlief auf der Seite liegend, ihm zugewandt, und er bewunderte ihre unglaubliche Schönheit. Welch ein Glück hatte er mit dieser Gefährtin gehabt, die ihm drei gesunde, kräftige Söhne geschenkt hatte. Ihr langes, dunkles Haar bedeckte ihre Wange wie ein zarter Schleier, und die Haut ihrer Stirn glänzte im Mondlicht.

Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, erhob sich Longinus von seinem Lager und verließ das Schlafgemach. Die Gedanken an den vor ihm liegenden Tag trieben ihn um, und er gab den Versuch auf, noch einige Stunden Ruhe zu finden. Er betrat das Atrium, atmete die feucht-warme Luft ein und ging zu dem Raum, in dem er seine Rüstung abzulegen pflegte; die Rüstung eines angesehenen, mittlerweile wohlhabenden römischen Hauptmanns.

Der nächste Morgen würde kein gewöhnlicher Morgen sein. Die Kreuzigung dreier Verbrecher stand an; genaugenommen zweier Räuber und eines Mannes, den man des aufrührerischen Verrates schuldig gesprochen hatte. Er, als Hauptmann hatte die Aufgabe, den Vollzug der Hinrichtung mit den ihm unterstellten Legionären zu sichern, den aufständischen Pöbel in die Schranken zu weisen und den einen oder anderen jüdischen Rebellen mit seiner Lanze zurückzudrängen.

Bedächtig nahm Longinus den Wurfspieß zur Hand, polierte mit einem feinen Leinentuch Schaft und Spitze und seufzte deutlich hörbar. Er war des vielen Tötens müde und hoffte, diese Lanze, die ihn schon viele Jahre begleitet hatte, an diesem Tag nicht einsetzen zu müssen.

Zur selben Zeit erhob sich, einen Steinwurf von Longinus Haus entfernt, ein Mann mittleren Alters mühsam vom steinigen Boden und freute sich darüber, dass er körperlich und geistig unversehrt zu sein schien. Er konnte kaum fassen, was ihm gelungen war. Alles war perfekt verlaufen, entgegen allen Befürchtungen seitens der kleingeistigen Gelehrten. Es hatte tatsächlich geklappt! Noch nie zuvor war ein Mensch dieses Wagnis eingegangen. Doch er, ausgerechnet er, hatte es überlebt.

Der Reisende blickte an sich herab, betastete glücklich sein Gesicht und fühlte zugleich die Mattigkeit in seinen Beinen. Das hier, das war offensichtlich sein Schicksal – zweifellos, sein Karma, oder wie auch immer man es nennen wollte. Es war ihm egal, wie man es nannte, solange es ihn seinem Ziel näher brachte, seinem Traum, seiner Bestimmung. Obwohl er gerade erst angekommen war, richtete er nun all seine Sinne auf die neue Umgebung, in der er sich befand, und versuchte, sich zu orientieren.

Kein Geräusch war zu hören, außer einem unermüdlichen Zirpen der Grillen. Der Fremde kniff die Augen zusammen, blickte in die Ferne auf die gegenüberliegende Seite des Tals und entdeckte dort schwache Lichter. Keine Laute drangen aus dieser Richtung zu ihm herüber. Dennoch vermutete er, dass dies eine bewohnte Stadt war, und hoffte, sein angestrebtes Ziel – Jerusalem – tatsächlich erreicht zu haben.

Zaghaft und stolpernd ging er vorwärts, balancierte, um nicht zu fallen, denn der Boden war steinig und uneben. Der Reisende war es nicht gewohnt, barfuß zu laufen, und hätte alles dafür gegeben, wenn er wenigstens seine teuren Schuhe hätte mitnehmen dürfen. Der weißhäutige, untersetzte Mann bewegte sich Schritt für Schritt voran. Mit den Füßen tastete er den unberechenbaren Untergrund ab, und, da ihm die hohen Einlagen seiner eigens für ihn angefertigten Schuhe fehlten, wurde er sich erneut der Tatsache bewusst, dass sein rechtes Bein beträchtliche Zentimeter zu kurz und sein Fuß leicht verkrüppelt war.

Er hasste diese angeborene Behinderung. Nicht genug, dass er mit spärlichem Haarwuchs und einer gedrungenen Statur gestraft war. Ein zu kurzes Bein mit einem verkrüppelten Fuß ließ sich nicht so leicht kaschieren wie ein unförmiger Bauch durch einen eleganten Anzug. Sein Blick fiel auf sein linkes Handgelenk. Dort, wo er seine Rolex zu tragen pflegte, prangte nur blasse, von der Sonne vernachlässigte Haut.

Eine Stunde später war der Reisende noch nicht sehr weit gekommen. Sein Weg führte ihn von einem Hügel herab, und er stach sich an Dornen und ritzte sich die Haut an Beinen und Armen auf, begleitet von seinem stummen Fluchen. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, um – ohne sich auf die Balance konzentrieren zu müssen – Ausschau zu halten, und nach Geräuschen zu lauschen, die ihm weiterhelfen konnten. Er stieg noch eine Weile das unebene Gelände hinab und befand sich in unmittelbarer Nähe jener Stadt, die er von ferne gesehen hatte. Eine Stadt, mit gigantischen Mauern und einem großen Tor.

Nun wurde es heikel für den Fremden. Nervös blickte er sich um und hob, einem spontanen Gedanken folgend, Lehm vom Straßenrand auf. Eilig rieb er sich das Gesicht und seinen, noch nach teurem Parfüm duftenden Körper, damit ein. Er brachte seine spärlichen, korrekt nach hinten gekämmten Haare in Unordnung. Man wird denken, ich sei überfallen worden, und ich werde mich entsprechend benehmen: Ein verzweifelter und zerschundener Bettler mit verdrehtem Fuß und mit Stummheit geschlagen. Niemand, dem man etwas antun oder den man an seinem Fortkommen hindern müsste.

Er durchquerte das imposante Stadttor, in dessen Mitte er einen Wächter sitzen sah. Dessen Kopf war vornüber auf die Brust gesunken und die gleichmäßige, schnarchende Atmung signalisierte einen gesunden Schlaf. Zügig und lautlos schlich der Fremde an ihm vorbei und erreichte die Stadt seiner Träume: Jerusalem. Er erkannte sofort die alles überragende Kulisse des jüdischen Tempels und wähnte sich seinem Ziel ein kleines Stück näher – bis ihn ein dringlicher Gedanke einholte: landestypische Kleidung! Woher bekomme ich etwas zum Anziehen, mit dem ich nicht auffalle?

Fieberhaft blickte er sich nach allen Seiten um. Es waren schon einige Leute auf den Beinen – oder waren es noch, als sie betrunken die Prostituierten verließen. Lautlos huschte der Reisende durch zahlreiche Gassen, bis ihm ein über einer Mauer hängendes Gewand auffiel. Er lauschte, ob aus dem Innern des Gebäudes Geräusche zu vernehmen waren, doch völlige Stille hüllte ihn ein. Schnellt schaute er sich nach allen Seiten um, griff mit behänder Verschlagenheit nach dem zum Lüften ausgebreiteten Gewand und nahm es, schon im Weglaufen, an sich. In einer kleinen Seitengasse betrachtete er sein »Fundstück«. Ein unangenehmer Geruch drang ihm in die Nase und mit aufkeimendem Ekel streifte er sich das mit Urin und anderen männlichen Körperflüssigkeiten getränkte Kleidungsstück über. Dennoch war er erleichtert, denn all seine Anstrengungen ordneten sich jetzt seinem höheren Ziel unter. Und das erfüllte seine Seele seit seiner Ankunft mit einer diabolischen Vorfreude.

Offensichtlich hatte sein lehmiger Einfall eine perfekte Tarnung bewirkt, denn in der Folgezeit hatte kein Mensch das geringste Interesse an ihm. Seine vormals gepflegten Fingernägel wiesen nun denselben Dreck darunter auf, wie die der Einheimischen. Sein dekadenter Körper gab den schlammigen Duft israelischer Erde wieder, und als er an sich hinunter blickte, bemerkte er zu seiner Zufriedenheit, dass ihn nichts mehr als einen Mann aus einer anderen Welt auswies. In der Tat würde ihn jedermann für einen bemitleidenswerten Landstreicher halten.

»Habe ich dich aufgeweckt?« Longinus wandte sich zu seiner Frau um, als diese in der Tür erschien und sich die verschlafenen Augen rieb.

»Aber nein. Es ist diese Hitze, die mich nicht schlafen lässt«, log er.

Zärtlich strich sie Longinus über das ergraute lockige Haar und erahnte seine Gedanken ohne erklärende Worte. Ihr war die Veränderung an ihrem Mann vor einiger Zeit aufgefallen: seine gedankenschwere Schweigsamkeit, der Verlust seines Lachens und die Sehnsucht nach Frieden.

»Meinst du, ich weiß nicht, was dich beschäftigt?«, sagte sie und hörte nicht auf, über seinen Kopf zu streichen. »Es ist dieser Mann, der gekreuzigt werden soll – der Nazarener, nicht wahr?«

Longinus seufzte erneut und sah sie an. Er nickte, während er die Spitze seiner Lanze polierte. Nie zuvor hatte ein Rabbi so viele Fragen in ihm aufgeworfen wie dieser Mann, der in wenigen Stunden sein Leben würde lassen müssen.

»Ich werde meine Pflicht tun«, sagte er und straffte seinen von vielen Kämpfen narbigen Rücken.

»Du wirst tun, was du tun musst. Wie es die Götter für dich vorhergesehen haben.« Longinus lachte höhnisch auf. Sein Blick fiel auf das Lararium, den Familienaltar für die Schutzgötter. »Welche Götter?«, fragte er mit unangemessen lauter Stimme und seine verengten dunklen Augen verrieten, wie ernst er diese Frage meinte. Seine Frau zuckte zusammen und nahm ihre Hand von seinem Kopf.

»Du solltest so nicht reden, Longinus. Die Götter waren dir stets wohl gesonnen, vergiss das nicht! Schau dich um. Du hast es weit gebracht. Du bist Hauptmann und vereinst viele Soldaten unter deinem Kommando. Wie kannst du da bezweifeln, das du in der Gunst der Götter stehst?«

»Es ist wahr, dieser Mann soll sterben, weil er sich selbst als Gott bezeichnet hat. Mag sein, dass er dafür den Tod verdient hat. Nur: was ist, wenn er Recht hat?«

Longinus legte die Lanze behutsam zur Seite und gab sich wieder seinen Gedanken hin. Der erste Hahnenschrei kündigte den Beginn des Tages an, und die Schwermut fraß sich tiefer in Longinus Herz.

Nach mühevollem Straucheln und seiner Ankunft in einer ihm fremden Umgebung bemerkte der Reisende, wie entkräftet er war. Er streunte durch die erwachende Stadt, in der ihm zunehmend Menschen begegneten. Manche schauten ihn an, nicht in dem Bewusstsein, es mit einem hohen Herrn zu tun zu haben, sondern eher mit Verwunderung. Erleichtert stellte er fest, dass die meisten von denen, die ihn betrachteten, genau das gleiche hässliche, landestypische Gewand trugen. Er war sich sicher, sein Diebstahl würde nicht auffallen. Ich muss nur ein oder zwei Tage hier durchhalten und mir schnellstmöglich die Lanze beschaffen. Dann bin ich wieder verschwunden!

Stutzig wurden die Leute lediglich aufgrund der Tatsache, dass sie in ein Gesicht schauten, das entgegen ihrer Sitte vollkommen bartlos war. Ansonsten hätten sie ihn für einen Pilger gehalten, der ohne Schuhe und humpelnd auf der Suche nach etwas oder jemandem war. Und Pilger gab es in diesen Tagen zur Genüge in der Stadt.

Viele Menschen waren eigens hergekommen, um einen Mann zu sehen, den sie als Messias bezeichneten. Andere wiederum hielten diesen Jesus, wie er genannt wurde, für einen Lügner und Gotteslästerer. Es schien, als hätte sich das ganze Volk, über dieser Frage gespalten und zerstritten. Dem fremden Neuankömmling war es egal, wer dieser Mensch wirklich war. Wichtig schien ihm nur, dass der angebliche Messias am nächsten Tag verspottet und getötet werden würde. Er würde ausgelöscht werden und von der Bildfläche verschwinden.

Der nach Urin stinkende Mann sank sich in einem Hauseingang nieder. Er konnte nicht mehr länger laufen. Seine Füße schmerzten, und der Sportlichste war er ohnehin nie gewesen. Nur ein wenig ruhen, dachte er und ging in Gedanken das bevorstehende Ereignis noch einmal durch. Am Kreuz hängen wird er, dieser Jesus, bluten aus allen ihm zugefügten Wunden.Und am Ende wird ein Hauptmann kommen und ihm seine Lanze in die Seite stechen. Und genau diese Lanze werde ich an mich bringen, jene herrliche Waffe, von der es heißt, sie habe magische Kräfte und verleihe ewiges Leben.

Der Neuankömmling fühlte sich dem Ziel seiner Träume sehr nahe, nichts auf der Welt würde ihn jetzt noch daran hindern, sie zu verwirklichen. Ob es ihm indes auch gelingen würde, nach Hause zurückzukehren, darüber wollte er noch nicht nachdenken. Im Besitz dieser Lanze würde ihm alles gelingen, davon war er überzeugt. Sorgfältig ging er in Gedanken die Details seines Plans ein weiteres Mal durch: Nachdem der Hauptmann die Lanze in die Seite Jesu gestochen haben würde, würde er den allgemeinen Tumult ausnutzen und dem Hauptmann die Waffe entwenden. Sie hätte dann ohnehin ihre Pflicht erfüllt und wäre für den Hauptmann vermutlich nicht mehr wichtig.

In den Überlieferungen wurde ja berichtetet, dass dieser Soldat - Longinus - während seiner Tat Jesus als den Messias anerkannte. Longinus würde in seiner in Demut verwandelten Gemütsverfassung die Lanze zu Boden gleiten lassen. Dann würde er sie selbst, wie die selbstverständlichste Sache der Welt, an sich nehmen und so in den Besitz der größten Reliquie kommen, nach der die Menschheit je getrachtet hatte. Still und unauffällig würde er auf den Ölberg zurückkehren und den vereinbarten Zeitpunkt abwarten, an dem er zurückkehren könnte. Er würde die Lanze mit nach Hause bringen, mit dem frischen Blut Jesu an der Spitze.

Der in Lumpen gehüllte Reisende straffte trotz seiner Hockstellung den Rücken; er fühlte sich erhaben und zu Höherem berufen, als er es je für möglich gehalten hätte. Seine Augen funkelten, und ein leichtes Zittern ergriff seine Glieder. Alle Müdigkeit war von ihm gewichen, und ein zufällig vorbeieilender Israelit hörte voller Erstaunen ein irrsinniges Gackern durch die Gasse hallen. Der Plan des Fremden stand fest, trotz aller Bedenken. Die Vorsehung hatte seine Reise gelingen lassen, und er würde in den Besitz eines der mächtigsten Instrumente gelangen, das die Menschheit je besessen hatte. Beseelt von seiner neuen Vision erhob er sich – sein Alter Lügen strafend – flink von seinem Platz und ging der aufgehenden Sonne entgegen.

Verlockende Düfte kündigten den Tag an, und in gewohnter Konstanz pulsierte das Leben Jerusalems. Dieser Morgen würde für die Stadt kein gewöhnlicher Morgen sein. Heute würde die Kreuzigung dreier Männer auf dem Berg Golgatha stattfinden, und er würde nicht nur Zeuge sein, sondern aktiver Teilnehmer!

Der Reisende eilte die Gassen entlang und betrachtete die verschiedenen Menschen. Es wimmelte von Römern, die Jerusalem besetzt hielten und ihre althergebrachten Götter anbeteten. Es gab strenggläubige Schriftgelehrte und Pharisäer, liberale Juden und griechische Heiden. Ein wahres Wirrwarr der Religionen. Er bemerkte, dass bereits einige Verkaufsstände aufgebaut worden waren, an denen viele Dinge angeboten wurden. Ein typisch orientalisches Treiben begann, und viele Leute nahmen sich eilig Backwaren von einem Holzbrett, warfen das Geld in einen Kasten und liefen mit dem Brot in ihrer Hand die Straße hinunter.

Da bemerkte der Fremde seinen Hunger, streifte dicht an einem Stand vorbei und stahl, scheinbar unbemerkt, etwas, das aussah wie eine Brötchen. Es roch um einiges besser als alle Brötchen, die er kannte. Gierig biss er davon ab, kaute kaum, sondern schluckte den Teig hastig hinunter, als ihn unvermittelt jemand von hinten an der Schulter packte und ansprach. Obwohl er wusste, welche Sprachen hier gesprochen wurden, erschrak er. Wie eigentümlich dieses Latein klang, dachte er.

»Was tust du hier? Du hast Brot gestohlen, du Lump! Du glaubst, es hätte dich niemand beobachtet, aber da täuscht du dich!« Der Mann, der die Uniform eines römischen Legionärs trug, sprach langsam und akzentuiert, und da der übel riechende Dieb neben vier weiteren Sprachen auch Italienisch beherrschte, versuchte er, auf die eindringlichen Worte des Soldaten besänftigend zu reagieren. Er wusste nicht, wie Diebstahl in Israel geahndet wurde, aber günstig war es für ihn gewiss nicht, erwischt worden zu sein. Darum überlegte er sich seine Worte gut. Eine gute Lüge würde ihm weiterhelfen. Mit fester Stimme sagte er: »Ich habe das Brot nicht gestohlen. Ich habe den Verkäufer darum gebeten. Er hat es mir geschenkt.«

Der mit einem schmutzigen Gewand Bekleidete hatte seine Entschuldigung derart stümperhaft und unverständlich hervorgebracht, dass der breitschultrige Soldat verärgert die Augen verdrehte. Wieder hatte er es mit einem Zugereisten zu tun oder zumindest mit jemandem, der sich das martialische Schauspiel einer Kreuzigung nicht entgehen lassen wollte und dafür einen weiten Weg hinter sich gebracht hatte. Vielleicht hielt er ihn für einen armen Bettler, der angesichts der Kreuzigung vom allgemeinen Mitleid profitieren wollte und sich reiche Gaben erhoffte. Jedenfalls war klar, dass dieser Fremde der Sprache des Legionärs nicht annähernd mächtig war. Dieses Land war in dessen Augen ohnehin kaum mehr zu durchschauen – eine unübersichtliche Menge an Kulturen und Gebräuchen, Stämmen und Völkern, ein Land, in dem die Einheimischen schon bald zur Minderheit zählen würden.

Der Legionär rümpfte angewidert die Nase und ließ von dem vermeintlichen Dieb ab. Ein anderer Soldat rief ihn zu sich, und so ließ er den Fremden ziehen, nicht ohne ihm mit einem bösen Blick nachzuschauen.

Über den glimpflichen Ausgang dieser Begegnung erleichtert, versuchte der Reisende, sich abseits der Römer zu halten, und mischte sich in einen Strom von Menschen, die ähnlich ärmlich gekleidet waren wie er und die, wie er feststellte, genauso übel rochen. Sie rissen ihn mit sich, während sie palaverten und gestikulierten, ohne dabei zu lachen. Sprach ihn jemand von der Seite an, verhielt er sich, als sei er stumm und brachte ein Raunen oder Grunzen hervor. Er war einer der wenigen, die keine Sandalen an den Füßen trugen, da er nirgendwo welche hatte stehlen können. Letztlich war das gleichgültig: Niemand störte sich an ihm, alle strebten dem gleichen Ziel entgegen, das ihre ganze Aufmerksamkeit gefangen nahm: dem Ort, an dem das Alte ein Ende, und zugleich die Welt einen neuen Anfang genommen hatte.

I

Es hätte ein wunderbarer Tag werden können, wie die vielen Tage, Wochen und Monate zuvor. Und keiner der Anwesenden dachte daran, dass er möglicherweise nicht mehr lange unter den Lebenden weilen würde.

Auf unerklärliche Weise kam alles anders, als man vermutet hätte.

Die New Investment Corporation, kurz »NIC«, war in der Rekordzeit von sieben Jahren zu einer der erfolgreichsten Investmentfirmen Deutschlands avanciert. Und der Chef des Unternehmens, Dr. Richard Schneider, liebte es, seinen Teilhabern und Angestellten alljährlich die Erfolgsbilanz des zurückliegenden Jahres und vielversprechende Prognosen für das laufende Jahr präsentieren zu können. So auch an diesem 27. Februar 2005.

Man arbeitete bei der NIC nicht mehr mit Overheadprojektoren oder Flipcharts. Im Zeitalter der digitalen Medien wurden bunte Diagramme per Beamer an die Wand geworfen – und das gesteuert von einem winzigen »Presenter«, der sich in der Hand des Referenten verbarg. Die NIC konnte es sich leisten, modernste Technologie einzusetzen, und es war normal geworden, dass man an jedem Ort der Welt kabellos die aktuellen Börsenkurse abrief. So konnten beim Day-Trading, dem täglichen Kaufen und schnellen Wiederverkaufen der Aktien, optimale Gewinne erzielt werden.

Schnittige Laptops, die modernen Spielzeuge großer Jungs, standen aufgeklappt auf den Tischen vor jedem Sitzungsteilnehmer. Die Diagramme, die sie auf ihren kleinen Bildschirmen, wie auch auf der großen Leinwand im vorderen Teil des Raumes betrachteten, offenbarten trotz allgemein im Lande vorherrschender Rezession, rosige, sechsstellige Zukunftsaussichten.

Alle Anwesenden wussten, dass sie ihren hohen Lebensstandard dem Firmengründer und Finanzgenie Dr. Schneider, zu verdanken hatten. Sie schätzen ihn wegen seiner geistigen Wendigkeit und seiner Kühnheit, entgegen der Meinung aller Experten, Aktien von Firmen zu kaufen, die tot geglaubt waren und plötzlich, zum Segen der NIC, riesige Gewinne machten. Alle fragten sich, wie er es anstellte, fast immer zur richtigen Zeit ein Gespür dafür zu haben, mit welchem Geschäft der meiste Profit zu machen sei. Es schien fast, als hätte er einen direkten Draht zum lieben Gott oder zu irgendeiner unsichtbaren Macht, die das Geschick der Menschheit und ihrer Firmen lenkt.

Natürlich – Schneider hatte auch Feinde. Wie kann es anders sein, wenn man Erfolg hat? Doch sie hassten ihn nicht, weil er der ewige Gewinner war, sondern weil er keinerlei Gewissen zu haben schien und für seinen Erfolg über Leichen ging. Marode Firmen wurden zu einem Spottpreis erworben, kurzfristig finanziell aufgeputscht und nach erfolgreicher Auferstehung für viel Geld abgestoßen. Ob die Angestellten der Firmen danach auf der Straße saßen oder sich vor Verzweiflung das Leben nahmen, weil sie ihre Mieten und den Unterhalt der Familien nicht mehr bezahlen konnten, kümmerte ihn wenig. Der Profit war das Einzige, was für ihn zählte und ihn belebte. Gemäß diesem Grundsatz wählte er die Mitarbeiter aus, die für ihn arbeiten durften. Er ließ sie strammstehen, wann immer es nötig war, und warf sie raus, wenn ihm ihre Umsätze nicht mehr gefielen.

Dennoch gab es einen Mann an Schneiders Seite, dem er vertraute, sein alter Studienkamerad Gerd Blome. Blome war groß, gut aussehend, trug fülliges, gegeltes Haar und stellte damit einen nicht zu übersehenden Kontrast zu Schneider dar. Dieser grämte sich um jedes einzelne Haar, das ihm verloren ging, und es waren viele, die sich im Laufe der Jahre verabschiedet hatten.

Blome war eher ein entspannter Typ und konnte über manches hinwegsehen, das nicht hundertprozentig war. An diesem 27. Februar war er jedoch nicht locker, sondern hatte ganz und gar die Fassung verloren. Er saß zusammengesunken am Ende der langen Tischreihe, stützte seinen Kopf auf und hörte kaum zu. Er versuchte, nach einer durchzechten Nacht einen pechrabenschwarzen Kater auszukurieren und vernahm die ganze Zeit unterschwellig einen penetranten Trommler in seinem Hirn. Alkohol gehörte, wie wechselnde Partnerinnen, zu seinem Leben dazu, doch dieser verdammte Kater war wahrlich keine harmlose Miezekatze mehr, sondern bestand darauf, so lange Blomes unwillkommener Gast zu bleiben, bis alle anderen seine Geburtstagsparty vergessen hatten.

Wenn Blome nüchtern war, was ab und zu vorkam, galt er neben Schneider als einer der raffiniertesten Köpfe in der Branche. Er verfügte über ausgezeichnete Kontakte, die der Firma lukrative Aufträge bescherte. Und doch hatte er sich, trotz seines Spürsinnes, eine gewisse Bescheidenheit bewahrt. Darin, und in seiner äußerlichen Erscheinung, war er das Gegenteil von Schneider, der es genoss, sich in der Bewunderung seiner Zuhörer zu sonnen. Blome blieb im Hintergrund, zog die entscheidenden Fäden und verhielt sich loyal zu seinem Freund und Partner Richard, der alles von ihm hätte verlangen können.

Es war neun Uhr fünfundvierzig, als die Außenrollos summend herabgelassen wurden und für gedämpftes Licht sorgten. Hier und da hörte man rhythmisches Gluckern, wenn sich der eine oder andere der vierundzwanzig Anwesenden Mineralwasser nachgoss. Danach herrschte Stille, und es wurde erwartet, dass sich jeder auf den Vortrag Schneiders konzentrierte. Schneider hasste es, während seiner Ausführungen durch kleinste Geräusche gestört zu werden, die er als grobe Missachtung seiner Person verstand. Er war nicht der Chef dieser Menschen, er war ihr Guru.

Genüsslich erhob sich Schneider von seinem Platz am oberen Ende der Tischreihe, knöpfte mit flinken Bewegungen seinen blauen Zweireiher über dem beleibten Bauch zu und überblickte die Reihen seiner Zuhörer. Er saugte die erfolggeschwängerte Luft ein, klickte mehrfach auf seine kleine Funkmaus, schaute zufrieden in die Gesichter seiner Jünger und begann seine Rede.

»Meine Herren, ich begrüße Sie zu unserem zweiten Meeting in diesem Jahr. Ich möchte nicht viel Zeit verlieren und komme daher gleich zur Sache.«

Die erste Grafik erschien auf der Leinwand sowie auf jedem der vernetzten Laptopbildschirme.

»Wie Sie diesen Zahlen unschwer entnehmen können, war das Jahr 2004 für die NIC noch um ein Vielfaches erfolgreicher als 2003 und 2002.«

Schneider gestikulierte mit den Händen und unterstrich damit die Bedeutung seiner Worte. »Man mag uns in der Branche Skrupellosigkeit vorwerfen, man mag uns kaltschnäuzig nennen, doch unser Erfolg gibt unserer Strategie Recht.«

Schneider verschränkte seine Arme hinter dem Rücken und ging gemächlich vor der Leinwand auf und ab. Er blieb stehen, fixierte mit seinen stechenden Augen die Zuhörer und zog sie in seinen Bann.

»Wir, meine Herren, sind nicht verantwortlich für das politische Desaster in diesem Land. Wir nehmen lediglich freundlich entgegen, was unfähige Geschäftsführer nicht auf die Reihe bekommen.«

Die Zuhörer liebten Schneiders Sarkasmus, zumindest machte es den Anschein, wenn sie über seine Witze lachten und sein Charisma bewunderten. Da es ihnen schwerfiel, das rechte Maß zwischen respektloser Lockerheit und devoter Hörigkeit zu finden, waren diese Sitzungen für sie alles andere als entspannend.

Schneider fuhr fort. »Unsere Taktik für 2005 wird die bewährte Risikobereitschaft beinhalten. Es hat sich gezeigt, dass Zurückhaltung der größte Feind des Wohlstands ist. Nur der Stärkste wird überleben, das beweist schon die Evolution. Was Sie hier sehen, meine Herren, ist eine steile Kurve, die nicht nur unser Vermögen repräsentiert, sondern vor allem unseren Einfluss in der Gesellschaft widerspiegelt.«

Schneider stand frontal vor seinem Publikum. Er spreizte ein wenig die Beine und starrte geradeaus. »Spüren Sie es auch, meine Herren? Einige sagen: Geld ist nicht alles im Leben. Ich gebe ihnen recht. Geld ohne Einfluss ist langweilig und fade. Aber Geld, gepaart mit Macht, das ist es, was wir brauchen.«

Die Zuhörer blickten gespannt auf den Redner, als er seinen Worten mit geballten Fäusten Nachdruck verlieh. Verehrten sie ihn oder hatten sie Angst vor ihm? Es war eine belebende Mischung aus beidem. Schneiders Augen verengten sich beim Reden unter den buschigen Brauen zu einem dünnen Schlitz. Er stand jetzt regungslos da. Er schaute jedem Einzelnen ins Gesicht, bis er sicher war, ihre volle Aufmerksamkeit zu besitzen.

»Eine Sache, meine Herren, liegt mir jedoch noch im Magen.« Eine kleine Pause entstand. »Ich möchte Sie bitten, Ihren Verstand niemals, auch nicht für eine Sekunde abzuschalten, wie es einige von ihnen im vergangenen Jahr taten und teuer bezahlen mussten.«

Schneider sah grimmig zu Blome, der zunehmend in seinem Sessel zusammensank und ein leises Röcheln von sich gab. »Bleiben Sie wachsam und beobachten Sie den Markt ganz genau! Und dann schlagen Sie im entscheidenden Moment zu!«

Er erhob beschwichtigend seine Hände. »Kümmern Sie sich nicht um moralische Bedenken, das übernimmt unsere Rechtsabteilung für sie.«

Wieder hatte er einige gequälte Lacher auf seiner Seite. Was er da von sich gegeben hatte, war eine erneute Kampfansage an jedes unloyale Verhalten und die Aufforderung zu maximalem Einsatz. Zu gut erinnerten sich die Zuhörer an die drei Kollegen, die schon beinahe so etwas wie Freunde Schneiders geworden waren und am Ende des Jahres ihren Hut hatten nehmen mussten. Sie hatten eine Menge Geld für die NIC erwirtschaftet, doch als sie versagten und der Firma, wenn auch nur geringen, finanziellen Schaden zufügten, wurde ihnen der weiche, mit edelstem Leder bezogenen Sessel unter ihrem Hintern weggezogen. In solchen Fällen gab es weder eine ordentliche Kündigungsfrist, noch die Aussicht auf eine Abfindung – und in den folgenden Jahren keinen annähernd so lukrativen Job in der gesamten Branche. Dafür sorgte Schneider persönlich; und eben jene besagte Rechtsabteilung. Diese Abteilung bestand aus pfiffigen Anwälten, und auch, wenn der Name dieser Einrichtung das Gefühl von Recht und Gerechtigkeit vermitteln sollte, beinhaltete sie eher die politisch rechte Gesinnung der Anwälte. »Eine Hand wäscht die andere«, bemerkte Schneider stets und meinte damit die gegenseitigen Hilfestellungen und Handreichungen, zu denen sich die Advokaten verpflichtet sahen. Enge, auf Gegenseitigkeit beruhende Kontakte, waren in Zeiten wie diesen das Wichtigste. Jedes Unternehmen hat seine Erfolgsrezepte – und dieses war das Geheimnis der NIC.

Gerd Blome zuckte in seinem Sessel zusammen, als mitten in den Ausführungen die Tür zum Saal aufsprang und eine hübsche Sekretärin mit einem in die Luft erhobenen Telefon hereintrat.

»Herr Dr. Schneider, ich …«

»Sind Sie des Wahnsinns, Frau Stein, mich mitten in einem Vortrag zu stören? Sie wissen, wie sehr ich das hasse!«, polterte Schneider die Frau an, die sich nicht im geringsten eingeschüchtert fühlte. Die Dringlichkeit des Anrufs vermittelte Vera Stein das Gefühl, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dieser Nachricht zu ihrem Chef kommen zu können.

»Ich hätte Sie nicht gestört, wenn es nicht wichtig wäre, Dr. Schneider«, gab sie zu bedenken, um einem übereilten Rausschmiss zuvor zu kommen. Sie streckte ihren Oberkörper, der in einem engen Kostüm steckte, und fügte hinzu: »Es geht um Ihren Vater.«

Schneider hielt irritiert inne, sah sich in der Runde um und erfasste blitzschnell die Reaktionen der Teilnehmer. Er schaltete sein Mikrofon am Revers aus und ging zügigen Schrittes seiner Sekretärin entgegen, die im Türrahmen zu ihrem Büro stand.

Die Konferenzteilnehmer hielten ihren Blick auf ihre Bildschirme gerichtet, als Schneider an ihnen vorbeieilte. Sie bemerkten eine sonderbare Verunsicherung in seinen Augen. Das Lodern darin hatte nachgelassen.

Schneider ergriff den Arm seiner Sekretärin und schob sie mit sich in sein Büro. »Was ist denn los, verdammt noch mal?«, fauchte er sie an, riss ihr das Telefon aus der Hand, ohne ihre Antwort abzuwarten.

»Schneider«, meldete er sich kurz und deutlich zu laut.

»Krankenhaus Maingau vom Roten Kreuz. Dr. Bergau am Apparat. Es geht um Ihren Vater.«

»Ja, das weiß ich schon. Was ist mit meinem Vater? Ich bin in einer wichtigen Sitzung.«

»Ihr Vater hatte einen schweren Schlaganfall, Herr Schneider. Wir mussten ihn auf die Intensivstation verlegen, und ich denke, wenn Sie Ihren Vater noch einmal lebend wiedersehen möchten, sollten Sie unverzüglich vorbeikommen. Nach unserer Einschätzung bleibt ihm nicht mehr viel Zeit.«

Schneiders Farbe wich aus seinem verlebten Gesicht und er dachte eine Weile nach. »Meinetwegen, ich komme«, entgegnete er dem Arzt. »Wo sagten Sie, liegt er?«

»Fragen Sie an der Anmeldung nach Dr. Bergau. Ich werde Sie zu ihm bringen.«

Schneider drückte die Stopptaste und gab das schnurlose Telefon wie in Zeitlupe seiner Sekretärin zurück. Er eilte in den Sitzungssaal zurück und auf Blome zu, der nun aufrecht saß und die Katastrophe auf sich zukommen sah.

Schneider musste sich aufgrund seiner geringen Körpergröße nicht übermäßig bücken, um Blome an der Schulter anzustupsen. »Steh auf, Gerd. Du musst das hier zu Ende bringen. Du weißt, was ich von dir erwarte.«

Der Chef nahm die Funkmaus vom Finger und knöpfte das Mikro ab. Beides drückte er derart energisch Blome in die Hand, dass jeder Widerspruch ausgeschlossen war. Nun war Blome von einer Sekunde auf die nächste stocknüchtern. Sein Kater war mit gesträubtem Fell von ihm gewichen, denn wenn er eines hasste, dann war es, dort vorne zu stehen, eine Präsentation zu leiten und seine Mitarbeiter einzuschüchtern. Dies war nicht sein Metier. Schneider zuliebe erhob er sich sofort.

»Ruf mich heute Abend an und sag mir, wie es gelaufen ist«, flüsterte der ihm ins Ohr. Er klopfte Blome ermutigend auf die Schulter und verließ den Sitzungssaal, ohne sich noch einmal umzudrehen.

»Frau Stein, sagen Sie bitte alle weiteren Termine an diesem Tag ab, außer solchen, in denen mich Herr Blome vertreten kann. Haben Sie mich verstanden?«, setzte er gereizt hinzu, als nicht augenblicklich eine Reaktion zu vernehmen war. Sie nickte eilig und machte sich auf den Weg zu ihrem wuchtigen Schreibtisch, auf dem der Terminkalender das vorherrschende Element war. Dort griff sie zum Telefon und wählte die erste Nummer.

Schneider fuhr mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage und stieg in seinen schwarzen Mercedes SL. Er dirigierte ihn über die Serpentinen aus der Garage heraus und reihte sich auf der Straße in den Verkehr ein. Er schaltete sein Navigationssystem an, suchte unter »Angaben zum Zielort« das Krankenhaus heraus, in dem sein Vater lag, bestätigte die Anfrage und hörte wenige Sekunden später die freundliche Automatenstimme. Dies gab ihm die Gelegenheit, mit seinen Gedanken vom Verkehr abzuschweifen. Er dachte an das unangenehme Gespräch mit dem Arzt und fragte sich, was ihn mehr aus der Ruhe gebracht hatte, die Störung seines Vortrages oder die Tatsache, dass es sich um seinen Vater handelte. Dieser lag, wenn er die Worte von Dr. Bergau korrekt interpretiert hatte, im Sterben. Wie wird es sein, wenn er tot ist?, fragte sich Schneider und horchte in sich hinein. War da Freude und Erleichterung darüber, dass er die Querelen mit dem Vater nicht länger würde ertragen müssen, oder waren da eher Mitleid und der Wunsch, das Verhältnis zu seinem Vater zu reparieren? In seiner Firma hatte Schneider alles im Griff und knüpfte die Fäden, wie es ihm gefiel und dienlich war, doch in der Beziehung zu seinem Vater bekam er die Dinge nicht geregelt. Er hielt den Alten für einen sturen Hund, einen langweiligen Postbeamten. Zugleich war er der einzige noch lebende Verwandte, der ihm nach dem frühen Tod seiner Mutter geblieben war. Selbst wenn er seit Jahren keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu ihm gepflegt hatte, war es immerhin noch sein Vater. Dieser hatte all die Jahre versucht, ihm, wie er es nannte, vernünftige Werte zu vermitteln. Was vernünftig ist oder nicht, darüber waren sie nie einer Meinung gewesen. Nun befand sich der Alte im zweiundneunzigsten Lebensjahr, wohnte in dem Haus allein, in dem früher die ganze Familie lebte, und fristete sein Dasein mit der kleinen Rente, die die Post jedem treuen Schalterbeamten auszahlte.

Richard hatte sich damals entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Er war der Überzeugung, dass man mit deutscher Redlichkeit mehr erreichen konnte als eine Mitgliedschaft im leidigen Mittelstand. Der Gedanke, am Monatsende sein Konto zu betrachten und zu dem Ergebnis zu kommen, dass es weder für eine Reise ans Meer noch für einen neuen Fernseher reicht, behagte ihm ganz und gar nicht. Richard hatte sich geschworen, es seinem Vater nicht gleich zu tun und studierte nach der Schule Betriebswirtschaft. Er wollte reich werden und damit das Ansehen und den Respekt erarbeiten, den man ihm seiner Meinung nach schuldig war.

Schneider parkte auf dem Parkplatz des Krankenhauses, und ein mulmiges Gefühl beschlich seine Magengegend. Die Klinik baute sich turmhoch vor ihm auf und jedes der unzähligen Fenster darin hielt das Stöhnen und Jammern, das sich dahinter verbarg, zurück. Das letzte Mal hatte er ein Krankenhaus betreten, als sich seine Mutter von ihm verabschiedet hatte, mit einem Tumor im Kopf, der beinahe so groß wie ein Volleyball gewesen war. Er erinnerte sich genau: Sein Vater stand mit leerem Blick vor dem Fußende des Bettes, und er saß neben seiner Mutter auf der Bettkante. Verzweifelt hatte sie sich in ihren Kissen ein letztes Mal aufgebäumt, um ihm ihr abgemagertes bleiches Gesicht entgegen zu strecken. Sie schloss den jungen Richard in ihre Arme, während er bittere Tränen vergoss. Eine Weile ruhte ihre Hand segnend auf seiner rechten Wange, bis sie von einer unbekannten Macht von ihm gerissen wurde. Die Hand erschlaffte, der Blick seiner Mutter wurde trüb und erstarrte. Als sie sich auf das Bett zurücksinken ließ, entwich die Luft aus ihren Lungen, als käme ein leises »Leb wohl aus ihnen hervor. Auf ihre Weise hatte sie ihn wohl sehr geliebt. Und was hatte sie nicht alles versucht, ihn zum Glauben an einen gütigen Gott zu bewegen. Angefangen von kindlichen Gutenacht-Gebeten über regelmäßige, für Kinder zugeschnittene Bibellektionen. Alles, um den Samen des christlichen Glaubens in sein Herz zu pflanzen, doch dieser Same fiel auf einen steinigen und unfruchtbaren Boden. Vielleicht mangelte es ihm auch einfach nur an einem kräftigen Vaterstamm, an den man das zarte Pflänzchen hätte stützend anbinden können. Dergleichen war jedoch nicht vorhanden, und so zeigten ihre Mühen nicht den gewünschten Erfolg und endeten in dem Drang des Sohnes, Gott die kalte Schulter zu zeigen und ihn mit Ignoranz und Verachtung zu strafen. Den Gipfel seiner Ablehnung Gott gegenüber erreichte er an jenem Tag, an dem ihn seine Mutter verließ und sich in eine »bessere« Welt verdrückte.

Schneider schüttelte die trüben Gedanken ab und erreichte den Eingangsbereich der Klinik. Ein Sensor erfasste seine Ankunft, und die Glastür öffnete sich zischend. Schneider orientierte sich und schritt zügig in Richtung der Anmeldung. Er betrachtete den gemächlich hantierenden Pförtner in seinem Glashäuschen, der sich nur unwesentlich zu bewegen schien, verschiedene Knöpfchen auf dem Pult vor seinem Bauch drückte und aussah, als sei er bereits damit überfordert. Schneider betrachtete ihn eine kurze Zeit und musterte ihn verständnislos durch die trennende Glasscheibe. Dann sagte er: »Melden Sie mich bitte bei Dr. Bergau an. Dr. Schneider ist mein Name.«

Ohne aufzublicken und als gäbe es keinerlei Eile auf dieser Welt, tippte der unter Bewegungsmangel leidende Mann eine fünfstellige Nummer in die imposante Telefonanlage. »Ein Dr. Schneider möchte zu Ihnen. … Gut. Ich sag ihm Bescheid.«

Jetzt hob der Mann erstmals seinen kugeligen Kopf an und deutete auf eine kleine Sitzgruppe gegenüber der Anmeldung. »Nehmen Sie dort bitte Platz. Dr. Bergau ist unterwegs.«

Schneider nickte kurz und wandte sich ab. Er folgte der Anweisung des Pförtners nicht, sondern patrouillierte vor der Sitzgruppe auf und ab. Was wird mich erwarten, fuhr es ihm durch den Sinn. Was, wenn er schon tot ist? Schneider versuchte, dieselbe Sicherheit wie in der Firma an den Tag zu legen, es wollte ihm nicht gelingen. Zu viele Erinnerungen an seine Kindheit stiegen wie träge blubbernde Blasen aus der Tiefe seines inneren Morastes auf, und mit jedem Zerplatzen offenbarten sie den Gestank, aus dessen Versteck sie emporquollen.

Der Pförtner hatte Dr. Bergau mit einem Kopfnicken zu verstehen gegeben, dass der unruhige, gut gekleidete Mann der Sohn seines Patienten sein müsse. Ein Stethoskop hing um den Hals des Mediziners, dessen Membran in der linken Brusttasche seines makellos weißen Kittels verschwunden war.

»Dr. Schneider?« Bergau streckte ihm die Hand entgegen und lächelte ihn müde an.

»Ja, der bin ich. Dr. Bergau, nehme ich an«, antwortete Schneider, während er die ausgestreckte Hand entgegennahm.

Bergau nickte. »Kommen Sie bitte mit.« Er deutete in eine bestimmte Richtung und berührte Schneider mit der anderen Hand kaum merklich am Arm, um seine Aufforderung zu unterstreichen. Schneider folgte dem Arzt schweigend. Es schien, als verlöre er im Angesicht von humpelnden Kranken oder auf einer Trage rollenden Patienten den letzten Rest seines hart erarbeiteten Selbstvertrauens.

Sie durchschritten Flure, passierten diverse Glastüren und erreichten den Intensivbereich.

»Ziehen Sie bitte ihre Schuhe aus und diese grünen Klocks an. Ihr Sacko können Sie in diesen Schrank hängen. Sie müssen diesen Kittel und den Mundschutz umlegen. Der Bereich hinter der Schleuse ist steril, Sie verstehen.«

Schneider folgte den Anweisungen des Arztes unverzüglich. Er spürte deutlich, dass dies nicht das Terrain war, auf dem er das Sagen hatte.

Mit einem grünen OP-Kittel bekleidet, hinter einem Mundschutz versteckt und mit einer Haube, die die letzten kümmerlichen Haare vor der Umwelt verbarg, wurde Schneider von Bergau zu seinem sterbenden Vater geführt.

»Ich lasse Sie jetzt für einen Augenblick mit Ihrem Vater allein. Wenn Sie eine Schwester oder mich rufen möchten, drücken Sie bitte diesen Knopf.«

Schneider registrierte im Augenwinkel den Alarmknopf und nickte nur. Er konnte seinen Blick nicht mehr von dem verschrumpelten Häufchen Elend dort im Bett lösen. Zahlreiche Strippen krochen unter dem weißen Krankenhaushemd seines Vaters entlang und waren an der Brust festgeklebt. Sie leiteten, wie Schneider vermutete, elektrische Ströme für die Aufzeichnung des EKGs weiter. Die Nadel des Infusionsschlauchs steckte in einer bläulich hervorquellenden Vene auf dem rechten knochigen Handrücken, war mit Kreppband auf der Haut befestigt und von einem unregelmäßig begrenzten Bluterguss umgeben. Eine klare Flüssigkeit tropfte stetig aus einem durchsichtigen Sack in einen kleinen Behälter hinein, der entfernt an den Benzinfilter eines VW-Käfers erinnerte.

Schneider wurde aufs Neue bewusst, wie er den Anblick medizinischer Geräte hasste. Hätten ihm diese Apparaturen nicht durch diverse unregelmäßige spitze Zacken auf den Monitoren sowie diverse akustische Signale verraten, dass sein Vater noch am Leben war, hätte er ihn genauso gut für tot halten können. So sehr er sich bemühte, er vermochte kein Heben und Senken des Brustkorbs zu entdecken.

Plötzlich schlug der alte Mann die Augen auf, drehte seinen ergrauten Kopf zur linken Seite und suchte die Augen seines verunsicherten Sohnes.

»Hallo Vater«, brachte Schneider mühsam hervor, als wäre eine Schnur um seinen trockenen Hals gelegt. Er räusperte sich mehrmals.

Dr. Bergau hatte ihm auf dem Weg mitgeteilt, dass, wenn Karl Wilhelm Schneider dem Tod noch einmal entkommen würde, er den Rest seines Lebens an einen Rollstuhl gefesselt wäre und ein beinah schweigendes Dasein führe müsste. So umfassend waren die Schädigungen des Hirns durch den Schlaganfall gewesen.

Der Alte bemühte sich nach Kräften, seinen Sohn zu begrüßen, mit einem leisen Röcheln und dem schwachen Heben der linken, unverkabelten Hand.

Richard ging einen Schritt in Richtung des Bettes, und da er keinen Stuhl fand, den er hätte danebenstellen können, setzte er sich zögerlich auf die Bettkante – wie er es damals bei seiner Mutter gemacht hatte. Um irgendetwas in dieser Situation zu tun, glättete er mit beiden Händen den sterilen Kittel vor seinem Bauch. Der Alte ließ ihn derweil nicht aus den Augen und streckte seinem Sohn die mit zahlreichen Altersflecken übersäte Hand entgegen. Er lag ganz ruhig in seinem Bett und doch flackerte eine angsteinflößende Unruhe in seinen Augen. Sie erweckte in Richard den Eindruck, als wäre nicht mehr viel Zeit, Dinge auszusprechen, deren Erwähnung wichtig gewesen wäre. Er zögerte, die Hand, die ihn einst verprügelt hatte, versöhnlich in die Seine zu nehmen. Warum sollte er nun die über Jahre gelebte Distanz aufgeben und eine ihm unangenehme Vertraulichkeit zulassen? Doch fand er schließlich keine Möglichkeit, sich ihr zu entziehen. Zärtlichkeit unter Männern war ihm stets zuwider gewesen, aber dieser Mann war ja nicht irgendein Mann. Es war sein Vater, auch wenn er einen fauligen Mundgeruch verströmte.

»Hallo Papa«, wiederholte er und gab sich keine Mühe, die alte Hand, die nun in der Seinen lag, wieder loszuwerden. Zu fragen wie geht es dir?, erschien ihm töricht. Für jeden Betrachter war offensichtlich, dass der Patient, der vor ihm lag, nur mit viel Glück wieder raus kommen würde.

Eine halbe Ewigkeit verging, in der sich Vater und Sohn ansahen. Richard bemerkte die Unruhe, die den Alten quälte, schrieb sie aber der allgemeinen körperlichen Verfassung zu. Dennoch brachte der sonst so redegewandte und schlagfertige Sohn außer seiner kümmerlichen Begrüßung keine einzige Silbe hervor. Es wäre ja ohnehin nur ein Monolog gewesen. Und: Was hätte er auch berichten sollen?

Was für ein toller Kerl er in all den Jahren geworden sei, wie viele Millionen er schon gescheffelt hatte oder dass ihn seine nörgelnde Frau nun endlich verlassen habe und mit der stolzen Abfindungssumme einen andern Mann beglücken würde?

Er hätte ihm sagen können, das wird schon wieder, oder ähnliche Floskeln, doch diese Art von Geschwätz lag ihm nicht. Vielleicht brauchte Richard nur ein wenig mehr Zeit. Viele Jahre der Entfremdung ließen sich nicht in wenigen Minuten rückgängig machen. Richards Vater erregte sich zusehends, konnte sich aber seinem Sohn nicht mitteilen. Sein Mund öffnete sich, er holte Luft wie ein Fisch, der an Land geworfen wurde, ein verständliches Wort kam aber nicht über seine Lippen.

Der behandelnde Arzt verfolgte die Szene durch die Glasscheibe und beschloss, seinem Patienten zur Hilfe zu kommen. Die OP-Schleuse öffnete sich und Dr. Bergau stellte sich zu ihnen.

»Ich denke, ich muss Sie nun bitten, zu gehen.«

Der Arzt kontrollierte alle Geräte, die den Alten am Leben hielten; sie funktionierten normal.

»Ihr Vater ist sehr schwach. Bei einem Schlaganfall dieser Art ist eine vorübergehende Bewegungsunfähigkeit die Regel. Das Sprachzentrum ist ebenfalls stark betroffen. Eigenartigerweise ist er sehr aufgeregt, seitdem Sie da sind.« Bergau schüttelte den Kopf. »Bis jetzt war er einigermaßen entspannt. Er versucht ständig, uns etwas mitzuteilen, aber es will ihm einfach nicht gelingen.«

Er führte Schneider nach draußen. »Sie müssen sich darauf einrichten, Ihren Vater in einem Heim unterzubringen – für den Fall, dass er die nächsten Stunden oder Tage überlebt, meine ich. Er wird sich nie wieder selbst versorgen können.«

Richard dachte einen Moment nach. »Sind Sie sicher, dass er nicht zurück nach Hause kann?«

Bergau spürte dem Sohn des Kranken die Überforderung ab. Darum fügte er hinzu: »Erst einmal bleibt er bei uns, und wenn Sie möchten, kümmern wir uns bei Bedarf um die Aufnahme in ein Heim.«

Schneider überlegte kurz und nickte. »Ja, das wäre mir sehr recht. Ich kenne mich nicht gut aus in diesen Dingen.«

»Ja, ich weiß«, schmunzelte Bergau. »Sie sind eher ein Finanzexperte.« Schneider schaute ihn verwundert an.

»Ich kenne Sie aus der Zeitung meines Bruders, der mich in Sachen Aktien mal beraten hat. Ich selbst habe keine Zeit für diese Spielchen. Vermutlich würde es sich bei meinem Gehalt auch nicht lohnen.«

Beide wandten sich, nachdem Richard seine Kleidung angezogen hatte, dem Ausgang zu. Dr. Bergau drehte sich noch einmal um.»Ihr Vater wird erst einmal hier unten bleiben. Er bräuchte allerdings ein paar Kleinigkeiten von zu Hause: Pyjama, Zahnbürste, Hausschuhe usw. Würden Sie das besorgen?«

»Ja sicher«, entgegnete Schneider, schielte auf seine Uhr und verließ die Intensivstation. Er sah sich noch ein letztes Mal nach seinem Vater um, blickte in dessen angsterfüllte Augen und hing seinen Gedanken nach. Er strebte dem Ausgang entgegen und machte sich auf den Weg zu seinem Wagen. Mit einem lauten Klicken reagierte der automatische Türöffner. Verwirrt setzte er sich hinter sein Lenkrad. Bevor er den Motor starten konnte, fiel sein Blick auf einen alten Schlüssel an seinem Bund. Er fingerte ihn zwischen Safe- und Türschlüsseln hervor und betrachtete ihn nachdenklich. Der Schlüssel zum Haus seines Vaters, seiner Eltern, seiner Kindheit. Schneider fiel ein, dass er die Termine dieses Tages Gerd Blome übertragen hatte, und da er ohnehin noch nicht nach Hause fahren wollte, beschloss er, das Waschzeug seines Vaters sofort zu besorgen. Er konnte es ihm dann an einem der nächsten Tage bringen.

Knirschend rollten die Räder des neuen, 350 PS starken Wagens die mit Kies bedeckte Auffahrt entlang, und Schneider erreichte das in die Jahre gekommene Haus seiner Eltern. Es stammte aus der Zeit um 1900 und war an der Außenfassade derart von wildwucherndem Efeu bedeckt, als wolle das Geäst das Haus eines Tages ganz verschlingen. Es nieselte leicht und die Temperatur wurde gemeinhin als ungemütlich empfunden. Das Bild seines von Schläuchen umschlungenen Vaters flackerte vor Richards Augen auf und er konnte die Assoziation nicht verdrängen, dass sein Vater und das Haus in gleichem Maße verfallen wirkten. Als er den Schlüssel im Schloss der Tür herumdrehte, deren Knauf er Jahre nicht mehr in der Hand gehalten hatte, beschlich ihn ein sonderbares Gefühl. Etwas Geheimnisvolles lag auf diesem Gemäuer, das spürte er seit seiner Kindheit, doch den Grund für diese Empfindung hatte er nie herausgefunden.

II

Mosche Kofsman dirigierte den gigantischen Bulldozer mit geschickter Hand durch das Gelände. Er thronte in seinem Führerhaus und konzentrierte sich auf seinen Job, wobei seinen wachen Augen, die er auf den vor ihm liegenden Abschnitt gerichtet hielt, kein Detail entging. Zielsicher griff er nach den Hebeln und trat im entscheidenden Moment das Pedal für die Kupplung durch. Bei jeder seiner Bewegungen knirschten die Stahlfedern unter seinem Sitz.

Noch zwei Stunden harte schweißtreibende Arbeit lagen vor ihm. Während er sich mit seinem rechten Ärmel die beißenden Tropfen aus den Augen wischte und die Kippa auf seinem unbändigen Haarschopf zurechtrückte, dachte er an seine Familie. Er hatte diesen Job nur ihretwegen angenommen. Was hätte er auch sonst tun sollen, um sie nach seinem abgebrochenen Studium zu ernähren? Rachel und Nathanael waren ihm wichtiger als jede Karriere. Außerdem war Baggerfahrer gar keine so üble Tätigkeit. Er arbeitete jetzt seit acht Jahren für die Baufirma Moriah und erhielt guten Lohn für gute Arbeit.

Doch an diesem Tag wollten die Stunden nicht vergehen, als hätte sich die Zeit entschieden, ein wenig zu bummeln. Für gewöhnliche Leute war heute nur ein normaler Freitagnachmittag, für ihn hingegen war es ein besonderer Sabbat. Mosche blickte für einen Augenblick durch die Frontscheibe nach oben und hielt nach Wolken Ausschau. Im ganzen Februar war bislang noch kein einziger Tropfen Regen gefallen, und dem Himmel blieb noch ein Tag, um seine segnende Schuldigkeit in diesem Monat zu leisten.

Intuitiv nahm Mosche wahr, dass sein Kollege Avner Stern neben dem Führerhaus stand und versuchte, gegen den Lärm der Maschinen anzubrüllen. Mosche zog verärgert den Hebel für die Hydraulik der Schaufel zurück und stoppte den Motor. Bitte nicht noch eine Verzögerung. Die Vorgaben der Baufirma sahen schon jetzt einen viel größeren Streckenabschnitt vor, als das, was sie bisher geleistet hatten. Die Architekten waren sich darüber im Klaren, welche Überraschungen die Verbreiterung der Umgehungsstraße um die Jerusalemer Altstadt mit sich bringen konnte, doch mindestens zwei Mal pro Stunde die Arbeit zu stoppen, um mögliche Reste alter Töpfe oder anderer nicht sehr bedeutsamer Ausgrabungsgegenstände aus früheren Zeiten zu bergen, ging für Mosche entschieden zu weit. Zumindest an diesem Tag, seinem vierzigsten Geburtstag, den er mit seinen Freunden und der Familie gebührend feiern wollte.

65 Millionen Schekel waren von der Stadt bereitgestellt worden, um das Nadelöhr im Hinnomtal zu eliminieren. Da jeder Autofahrer nach Möglichkeiten suchte, die Jerusalemer Altstadt auf schnellstem Wege zu verlassen und ein Weg eben darin bestand, über das Kidrontal durch Ge’Hinnom, eine Talsenke, zu fahren, gab es hier regelmäßig Stau. Eigentlich war die Strecke idyllisch und von Grünanlagen umgeben, dem zunehmenden Verkehr aber waren die engen Spuren nicht mehr gewachsen. Morgen für Morgen und Abend für Abend das gleiche Szenario: hupende Fahrer, die die enge Taille um den Berg hinter der Altstadt bezwingen mussten. Nun endlich hatte die Baufirma von der Stadt grünes Licht für die längst fällige Verbreiterung bekommen. Um diesen Berg zu versetzen, reichte Glaube allerdings bei Weitem nicht aus. Erst recht nicht, da es sich um einen Berg handelte, der nach Auskunft der israelischen Altertumsbehörde (IAA) ursprünglich mit einer jüdischen Siedlung aus der Zeit 300 nach Jesu Geburt bebaut gewesen sein soll.

Mosche war sich seiner Verantwortung durchaus bewusst: Es galt, mit äußerster Vorsicht Stein für Stein aus dem Fundament und den Seitenflächen des Hügels abzutragen. Doch der Termin der Fertigstellung stand ebenfalls fest. Und gerade für diese Gratwanderung wurde er gut bezahlt. Ob sein Chef Moriah das nun gern zugegeben hätte oder nicht: Alle wussten, dass Mosche der richtige Mann für diesen Job war. Er erkannte, selbst aus der Entfernung, welche Gesteinsarten er mit dem Bagger bewegte, weichen Kalksandstein oder Felsformationen wie Granit oder Feldspat. Er spürte er genau, ob sich die Schaufel mühelos durch das Material arbeitete oder gegen Widerstand stieß.

»Ich hasse dieses gottverdammte Tal«, murmelte Mosche, als Avner ihn störte und riss die Tür des Führerhauses auf. »Was willst du denn schon wieder von mir?«

»Brüll mich nicht so an. Ich habe die Bestimmungen auch nicht gemacht. Ich kenne das Pensum für diesen Tag genauso gut wie du.«

»Okay, tut mir leid. Also, was gibt’s?«

»Ich weiß es noch nicht genau. Du musst dir das mal anschauen. Als du den oberen Teil der Felskante freigelegt hast, ist mir eine Fläche aufgefallen, die anders aussieht als der Rest des lockeren Gesteins. Es ist glatt und scheint viel härter zu sein.«

Mosche zwängte sich mit einem Raunen hinter dem schweißverklebten Lenkrad hervor und tauchte in die glühende Hitze des Spätnachmittags ein. Widerwillig folgte er seinem Freund auf die Anhöhe, die auf halber Höhe des ehemaligen Hügels befand. Ein großes Stück Arbeit lag hinter ihnen, der Blick nach vorn verriet, dass der Ärger mit ihrem Chef programmiert war.

Avner hielt inne. »Hier, sieh dir das an!«

Mosche stellte sich neben den Kollegen. Zu seiner Linken blickte er über die Weite des heiligen Landes und erfasste in einem kurzen Augenblick die weiter unten in ihren Autos ausharrenden und fluchenden Fahrer, die sich zusätzlich zu dem obligatorischen Stau über die Baustelle ärgerten. Zu Mosches Rechten ragte der antike Hügel empor, über den die sengende Sonne knapp herüberschaute. Nur wenige Hundert Meter entfernt hatte man 1979 bei archäologischen Ausgrabungen ein Grab aus der Zeit Jeremias gefunden. Es konnte zweifelsfrei auf das 7. Jahrhundert vor Christus datiert werden. In diesem Grab fand man zwei Amulette in Form zusammengerollter Silberbleche, auf denen der aaronitische Segen eingraviert war. Dieser Inschriftenfund war bislang der älteste Fund, der außerhalb der biblischen Texte die Realität der israelischen Vergangenheit bezeugte. Darüber hinaus fand ein Archäologe im Jahre 2001 durch Zufall eine Grabanlage ganz in der Nähe, in der zerbrochene Knochen, ein Leinentuch sowie eine von Grabräubern zerstörte Knochenkiste gefunden wurden. Nach einigen Forschungen gab man über die Medien bekannt, dass der Tote ein Leprakranker aus der Zeit Jesu war, der infolge seiner Immunschwäche an Tuberkulose verstorben sei. Die Welt war erstaunt darüber, wie gut die menschlichen Überreste dieses Mannes nach 2000 Jahren noch erhalten waren. Sogar das Leinentuch befand sich trotz Sauerstoffeinwirkung in gutem Zustand. Diese Funde ließen selbstverständlich sämtliche Alarmglocken bei den Verantwortlichen der israelischen Altertumsbehörde klingeln, als von Bauvorhaben im Hinnomtal die Rede war.

Mosche betrachtete die Stelle, auf die Avner ungeduldig hindeutete. Der wies auf den Hang. »Ich kann hier mit der kleinen Hacke das weiche Gestein bearbeiten, siehst du? Aber daneben beginnt irgendwie eine harte Platte. Sie verläuft senkrecht nach unten wie eine Tür und scheint nicht natürlicher Art zu sein, sondern wirkt eher, als sei sie von Menschen aus einem großen Block herausgehauen worden. Siehst du diese Schliffspuren?«

Mosche wischte sich erneut den Schweiß aus den Augen und betrachtete die scharfen Abgrenzungen der Gesteinslagen. Sein archäologischer Spürsinn erwachte. Er war schon an vielen Ausgrabungen beteiligt gewesen. Vier wichtige Stätten waren mithilfe seines perfekten Feingefühls im Umgang mit Baumaschinen freigelegt worden. Erst ein Jahr zuvor war die Baufirma seines Chefs für die städtische Infrastruktur Jerusalems verantwortlich gewesen, wobei Mosche an der Ramallah-Straße auf alte Ruinen gestoßen war. Die IAA wurde umgehend benachrichtigt und entschied, die Bauarbeiten einzustellen und mit Ausgrabungen zu beginnen.

Drei Monate lang musste Moriah auf die Fortsetzung der Baumaßnahmen warten, und genauso lang gingen keine Zahlungen für diesen Streckenabschnitt auf Mosches Konto ein, weil ein archäologisches Fundstück nach dem anderen in den Ruinen einer alten jüdischen Siedlung aus der Zeit um 60–70 nach Christus geborgen wurde. Dieser Fund war eine Sensation gewesen: Gefäße in vielen Formen und Größen, sowie Glasflaschen und teure Bassins aus Stein wurden in mühevoller Kleinarbeit freigelegt und konserviert. Nachdem alle Funde der IAA übergeben wurden, ließ man die Ausgrabungsstätte wieder zuschütten. Inzwischen fuhr eine Straßenbahn darüber.

Avner begann unter den kritischen Augen Mosches, das weiche Kalksandgestein zu entfernen und nach einer weiteren Stunde blickten sie auf eine kreisrunde granitartige Platte, die einen Hohlraum zu versiegeln schien. Nun wurde auch Avner vom Ausgrabungsfieber gepackt, denn das, was sie dort sahen, ließ verwegene Vermutungen in ihnen aufkeimen. Mosche griff nach einem am Boden liegenden Spitzhammer und arbeitete den Übergang der Platte zum dahinterliegenden Gestein frei. Der Gedanke an einen pünktlichen Feierabend oder an die Einhaltung der zeitlichen Bauvorgaben war verschwunden. Sogar sein Geburtstag rückte in weite Ferne. Hastig strich er mit der Spitze des Hammers in der von ihm geschaffenen Rille entlang. Die Deckplatte war nun vollständig freigelegt und an der linken Seite tat sich ein Spalt auf, der die Breite eines Knopfes hatte. Als Mosche sich dieser winzig kleinen Öffnung näherte, strömte ein unangenehm muffiger Geruch in seine Nase. Alle seine Sinne waren jetzt geschärft und schrieen ihm zu, dass das, was sie soeben gefunden hatten, nur einen Schluss zulassen konnte: Die runde Steinplatte war senkrecht aufgestellt worden und hatte offensichtlich eine Höhle oder einen dahinterliegenden Raum verschlossen. Alte jüdische Siedlungshäuser besaßen normalerweise Türeingänge und waren nie von Steinplatten bedeckt. Das Einzige, das man gewöhnlich mit einer runden Steinplatte verschlossen hatte, war … der Eingang zu einer Grabkammer oder einer ganzen Grabanlage. Sollte sich herausstellen, dass hinter dieser Steinplatte tatsächlich ein Grab liegen sollte – hier in der Nähe der Jerusalemer Altstadt, in der Nähe der ehemaligen Schädelstätte, im Tal des Todes –, dann hatten sie einen Fund sensationellen Ausmaßes vor sich.

III

Richard Schneider trat über die Schwelle des alten Hauses und fand nach kurzem Hin- und Hertasten den Lichtschalter in der Dunkelheit. Er drückte ihn kurz und blickte sich nach der Tür um, die träge hinter ihm ins Schloss fiel.

Die Rollläden waren hinuntergelassen worden. Vermutlich hatte die Nachbarin noch einen Schlüssel. Im Inneren des Flures drückten die milchig-gelben Decken auf Schneiders Gemüt, auch wenn sie mit Jugendstil-Ornamenten verziert waren. Er betrat das Wohnzimmer mit gemächlichem Schritt, als würde er durch ein Museum wandeln und aufmerksam die Ausstellungsstücke betrachten. Nachdem er auch hier das Licht angeschaltet hatte, blickte Richard als Erstes auf den betagten grünen Kachelofen mit den verschnörkelten Verzierungen auf der Vorderseite. Er stand in der Ecke und war hundert Jahre alt.

Trotz aller Betriebsamkeit, die Schneiders Leben an sieben Tagen der Woche in Beschlag nahm, schien er in diesen Minuten alle Zeit der Welt zu haben. Er war noch nie allein im Haus seiner Eltern gewesen. Auch nicht in seiner Kindheit. Gut, hin und wieder mal, aber immer nur ganz kurz, wenn seine Mutter zum Einkaufen in den Krämerladen um die Ecke gegangen war. Er hatte stets den unangenehmen Eindruck gehabt, als hätten die Eltern ein stilles Abkommen getroffen, ihn nie länger als höchstens eine halbe Stunde allein zu lassen. Aber warum? Sollte damals um jeden Preis verhindert werden, dass er sich frei im Haus umherbewegte und dabei etwas entdeckte, was er nie hätte entdecken dürfen? Jetzt hatte er alle Zeit der Welt.

Richard schlenderte von einem Raum zum anderen und strich mit der flachen Hand beinah liebevoll über die staubbedeckte, nussbaumfarbene Kommode mit den geschwungenen Kanten aus der Zeit des Spätbiedermeier. Er lauschte dem Knirschen der Holzbohlen unter seinen Füßen und beschloss, einem inneren Impuls folgend, sein ehemaliges Kinderzimmer aufzusuchen. Wie in Zeitlupe griff er nach dem Messinggeländer und ging zögernd die Treppe hinauf, als erwartete er plötzlich die Schelte seines Vaters. Die dritte Stufe von unten knackte noch immer verräterisch. So wie damals, wenn er sich nach dem Schlafengehen noch einmal in die Küche geschlichen hatte. Als er älter wurde, lernte er diese Stufe auszulassen.

Langsam drückte er die Klinke der Tür zu seinem Zimmer herunter und trat ein. Ein Schwall alter, verbrauchter Luft schlug ihm entgegen, als wäre seit Jahren in diesem Raum nicht mehr gelüftet worden – vermutlich war dies auch so. Er schaltete die Beleuchtung an und sah sich um. Eigenartig. Nichts, rein gar nichts hatte sich verändert, seitdem er mit neunzehn Jahren von zu Hause ausgezogen war, um in Freiburg Betriebswirtschaft zu studieren. Er schaute nachdenklich auf die verblichenen Bilder von Flugzeugen und schnellen Autos an der Wand. Warum um alles in der Welt ließ man die Dinge so, wie sie waren? Als hätte die Zeit aufgehört zu verrinnen. Galt es, die Regale, den Schreibtisch und das Bett so zu konservieren, wie man sie in der Erinnerung bewahrte? Hatte sein Vater Angst, Erlebtes unwiederbringlich auszulöschen, wenn er das Zimmer ausräumte oder es sogar hübsch herrichtete, um es als Gästezimmer zu benutzen?

Richard setzte sich auf sein ehemaliges Bett, und es bemächtigten sich so unglaublich viele Bilder seines Bewusstseins, dass er Mühe hatte, sie zu ordnen. Die Mädchen, deren Hand er gehalten oder die er, wenn er sich sicher war, dass keiner die Treppe hinauf kommen würde, geküsst hatte. Die Abende, an denen er im Bett gelegen und geweint hatte, weil ihn sein Vater wegen einer Vier in Mathematik verprügelt hatte. Hier in diesem Zimmer hatte er wie in einem Grenzland gelebt, einem schmalen Streifen zwischen zwei Welten, in dem er einigermaßen zur Ruhe kam. Die eine Welt umfasste die Empfindungen und Erlebnisse, die seine Mutter geprägt hatte. Sie war eine ausgeglichene Hausfrau aus Leidenschaft, die in ihrem Glauben ruhte und mit Milde und Liebe dem Leben in diesem Hause ihren Stempel aufdrücken wollte. Durch sie erlebte Richard Güte und Barmherzigkeit, Klarheit und Sauberkeit, Bibelworte und Hoffnung. Er dachte sofort an Weihnachtslieder und den Duft von Gebäck, an die Schürze vor dem Bauch und den Löffel, den sie ihm zum Abschmecken der Soße reichte.

Doch da gab es auch die Welt seines Vaters. Und während die Welt der Mutter klar und eindeutig zu beschreiben war, hatte sich die Erinnerung an die Welt seines Vaters als undurchsichtig und geheimnisvoll in sein Gedächtnis eingebrannt. In dieser anderen Welt regierten Strenge und Willkür, Unberechenbarkeit und Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Hier schwebten lautlos ungelöste Konflikte und nicht erfüllte Träume wie Dämonen durch die Räume, und er spürte noch, wie die flache Hand seines Vaters ihn auf der Wange traf, heiß und ungerecht. Keine Miene hatte der Vater bei seinen Schlägen verzogen, er strich sich danach nur den schwarzen Schnurrbart in beide Richtungen glatt und rückte die ebenfalls schwarze Nickelbrille mit dem Mittelfinger dichter an die Nasenwurzel heran.

Wann immer sich die beiden Welten trafen und sich die Warmfront mit der Kaltfront vereinte, gab es Gewitter. Und der einzige Zufluchtsort vor diesem Sturm war hier, in diesem, seinem Zimmer gewesen. Doch bisweilen gab es auch lichte Momente innerhalb des väterlichen Verdrusses. Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch finstere Gewitterwolken bahnten. Dann nahm sich Karl Wilhelm seinen Sohn vor, setzte sich ihm gegenüber und erzählte ihm Geschichten. Fantasiegeschichten von großen Helden, von Kampfgetöse, klappernden Schwertern und rasselnden Säbeln. Diese Geschichten sprudelten aus ihm heraus, so lebendig, als hätten sie nur darauf gewartet, befreit zu werden. Dann glänzten die Augen des Vaters und alles an ihm wurde wach. Sein krummer Rücken richtete sich auf, die Falten auf der Stirn glätteten sich und eine Ruhe erfüllte den Raum, als wollte die Zeit stehen bleiben. Dann regierte der Frieden, und man hatte den Eindruck, als sei der Vater ganz bei sich. Als sei er zu Hause angekommen. Solche Abenteuergeschichten wollten Richard in die Welt hinauslocken, damit er es erleben könnte, das Rasseln und Klirren der Schwerter, den Kampfschweiß auf der Haut. Der Gedanke an die Mutter hielt ihn zurück, ihm war, als bräuchte sie ihn dringender als er seine Freiheit.