5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Jennette McCurdy erzählt herzergreifend und mit bitterem Humor von ihrem traumatischen Leben als ehemaliger Kinder-Star in »iCarly« und der krankhaften Beziehung zu ihrer Mutter Seit sie denken kann, wird Jennette von ihrer Mutter beherrscht, emotional erpresst und psychisch wie körperlich missbraucht. Das einzige, was Debra sich für ihre Tochter – aber vor allem für sich selbst – wünscht, ist Jennettes Erfolg als Fernseh-Star. Es beginnt ein Kreislauf aus Castings, Angstattacken und Selbsthass. Dann bekommt Jennette die Rolle als Sam Puckett in der Nickelodeon-Serie »iCarly« – eine Rolle, in der sie sich gedemütigt fühlt und Produzenten ausgesetzt ist, die ihre Macht missbrauchen. Als Debra an Krebs stirbt ist der Kinder-Star 21 Jahre alt und hat das Zentrum ihres Lebens verloren. Das einzige, worüber sie noch Kontrolle hat, ist ihr Essverhalten und die junge Frau stürzt ab in Essstörungen, Alkoholsucht und toxische Beziehungen. Einzig eine wegen ihrer Bulimie angefangene Therapie erweist sich als Jennettes Weg in die Freiheit. Es kostet sie Jahre um zu erkennen, was ihre Mutter ihr ein Leben lang angetan hat. Doch jetzt kann sie zum ersten Mal entscheiden, was sie selbst möchte, und es ist an der Zeit, die Kontrolle über ihre eigene Zukunft zu übernehmen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

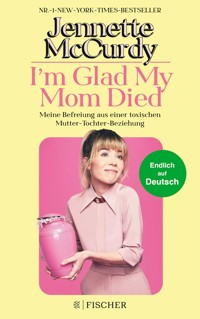

Jennette McCurdy

I'm Glad My Mom Died

Meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung

Über dieses Buch

Als Hauptfigur Sam Puckett in Nickelodeon-Serien wie iCarly und Sam & Cat war Jennette McCurdy einem Millionenpublikum bekannt. Aber kaum jemand wusste, was sich hinter den Kulissen der Erfolgsshow abspielte. In ihrem überwältigend erzählten Memoir berichtet Jennette mit bitterem Humor von Machtmissbrauch, Sucht sowie davon, was es kostet, das Glück ihrer Mutter über ihr eigenes zu stellen – und wie sie heute zum ersten Mal die Kontrolle über ihr Leben selbst in die Hand nimmt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Jennette McCurdy (geb. 1992) ist ein ehemaliger amerikanischer Kinderstar und einem Millionenpublikum durch ihre Hauptrollen in »iCarly« und »Sam & Cat« bekannt, bis sie 2015 den Kindersender Nickelodeon unter kontroversen Umständen verließ. Im Jahr 2021 gab es ein »iCarly«-Reboot, in dem ihr Fehlen viel Aufmerksamkeit erregte. Heute arbeitet sie als Drehbuchautorin, Regisseurin und Journalistin. McCurdy lebt in Los Angeles.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

Hinweis

Widmung

Prolog

davor

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

danach

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

64. Kapitel

65. Kapitel

66. Kapitel

67. Kapitel

68. Kapitel

69. Kapitel

70. Kapitel

71. Kapitel

72. Kapitel

73. Kapitel

74. Kapitel

75. Kapitel

76. Kapitel

77. Kapitel

78. Kapitel

79. Kapitel

80. Kapitel

81. Kapitel

82. Kapitel

83. Kapitel

84. Kapitel

85. Kapitel

86. Kapitel

87. Kapitel

88. Kapitel

89. Kapitel

90. Kapitel

91. Kapitel

Dank

Zitierte Liedtexte

Einige Namen und Identifikationsmerkmale wurden in diesem Buch geändert.

Triggerwarnung:

In diesem Memoir werden an einzelnen Stellen körperlicher Missbrauch, Alkoholsucht und Esstörungen explizit geschildert.

Für Marcus, Dustin und Scottie

Prolog

Seltsam, dass wir unseren Lieben große Neuigkeiten immer ausgerechnet dann mitteilen, wenn sie im Koma liegen. Als wäre ein Koma etwas, das passiert, weil nicht genug Aufregendes los ist.

Mom liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Der Arzt gibt ihr noch achtundvierzig Stunden. Grandma, Grandpa und Dad sind draußen im Wartebereich, wo sie Verwandte anrufen und Snacks aus dem Automaten essen. Grandma sagt, Nutter Butters, diese Kekse mit Erdnussbutterfüllung, würden ihre Nerven beruhigen.

Ich stehe neben Moms zierlichem, komatösen Körper. Zusammen mit meinen drei älteren Brüdern – Marcus (der Besonnene), Dustin (der Schlaue) und Scott (der Sensible). Ich wische ihr mit einem Tuch über die verklebten, geschlossenen Augen, dann geht es los.

»Mom.« Der Besonnene beugt sich vor und flüstert in Moms Ohr: »Ich werde bald zurück nach Kalifornien ziehen.«

Wir passen alle auf, um mitzukriegen, falls Mom schlagartig hochfährt. Nichts. Dann tritt der Schlaue vor.

»Mama … Äh, Mama, Kate und ich werden heiraten.«

Wieder lauern wir. Wieder nichts.

Der Sensible macht einen Schritt nach vorn.

»Mommy …«

Ich achte nicht darauf, was der Sensible sagt, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, mir mein eigenes Weckmaterial zurechtzulegen.

Jetzt bin ich an der Reihe. Ich warte, bis die anderen nach unten gegangen sind, um sich irgendwas zu essen zu holen, und ich mit ihr allein bin. Dann ziehe ich den knarzenden Stuhl nah an ihr Bett und setze mich. Ich lächle. Gleich werde ich schwere Geschütze auffahren. Vergesst Hochzeiten, vergesst Umzüge zurück in die Heimat. Ich habe Wichtigeres zu bieten. Etwas, von dem ich mir sicher bin, dass es Mom mehr interessiert als alles andere.

»Mommy, ich bin … jetzt so dünn. Ich hab es endlich runter auf vierzig Kilo geschafft.«

Ich bin bei meiner sterbenden Mutter auf der Intensivstation, und die Sache, von der ich überzeugt bin, dass sie sie aufwecken wird, ist die: Seit Mom im Koma liegt, haben sich meine Angst und meine Traurigkeit in den perfekten Anorexie-Motivationscocktail verwandelt, so dass ich endlich Moms aktuelles Zielgewicht für mich erreicht habe. Vierzig Kilo. Ich bin mir sehr sicher, dass das funktionieren wird. Deshalb lehne ich mich auf meinem Stuhl zurück und schlage affektiert die Beine übereinander. So warte ich darauf, dass sie zu sich kommt. Und warte. Und warte.

Aber sie tut es nicht. Sie kommt nie mehr zu sich. Ich begreife das nicht. Wenn mein Gewicht sie nicht aufweckt, dann weckt sie nichts. Und wenn nichts sie wecken kann, dann bedeutet das, sie wird tatsächlich sterben. Und wenn sie wirklich sterben wird, was wird dann aus mir? Mein Lebenszweck war immer, Mom glücklich zu machen. So zu sein, wie sie mich haben wollte. Was soll jetzt – ohne Mom – aus mir werden?

davor

1.

Das Geschenk vor mir ist in Weihnachtspapier eingewickelt, obwohl wir Ende Juni haben. Von Weihnachten ist noch so viel Papier übrig, weil Grandpa die 12-Rollen-Packung bei Walmart gekauft hat, obwohl Mom ihm eine Million Mal gesagt hat, das sei gar kein Schnäppchen.

Ich entferne das Papier vorsichtig – und reiße es nicht einfach runter –, weil ich weiß, dass Mom gern von jedem Geschenk ein Stückchen Einwickelpapier aufhebt, und wenn ich es abreiße, dann wird das Papier nicht so makellos sein, wie sie es mag. Dustin meint, Mom würde zwanghaft Dinge horten, aber Mom sagt, sie bewahre einfach nur gern Erinnerungen auf. Also bin ich vorsichtig.

Als ich hochschaue, stelle ich fest, wie alle mich beobachten. Grandma ist da, mit ihrer Oma-Dauerwelle, ihrer Stupsnase und ihrer Mir-entgeht-nichts-Art, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn sie zusieht, wie jemand ein Geschenk auspackt. Sie will unbedingt erfahren, wo das Geschenk gekauft wurde, wie viel es gekostet hat, ob es ein Sonderangebot war oder nicht. So was muss sie einfach wissen.

Grandpa sieht auch zu und schießt Fotos. Ich hasse es, fotografiert zu werden, aber Grandpa liebt es. Und einen Grandpa, der etwas liebt, kann nichts aufhalten. Zum Beispiel wenn Mom ihm erklärt, er soll aufhören, jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Riesenschüssel Vanilleeis zu essen, weil das seinem sowieso schon schwachen Herz nicht guttut. Aber egal ob Eis oder Fotos, er wird es nicht lassen. Hätte ich ihn nicht so lieb, wäre ich fast sauer auf ihn.

Dad ist da und schläft schon halb, wie immer. Mom stupst ihn ständig an und flüstert, dass sie sich wirklich nicht sicher ist, ob seine Schilddrüse normal funktioniert. Dann sagt Dad gereizt: »Meine Schilddrüse funktioniert tadellos«, um fünf Sekunden später wieder wegzudämmern. So läuft das üblicherweise zwischen den beiden. Entweder so, oder sie schreien sich an. Da ist es mir so lieber.

Marcus, Dustin und Scottie sind auch da. Ich mag alle drei aus unterschiedlichen Gründen. Marcus ist so verantwortungsbewusst, so verlässlich. Ich schätze, das ist logisch, weil er mit seinen fünfzehn ja praktisch schon erwachsen ist. Trotzdem strahlt er mehr innere Ruhe aus als die meisten Erwachsenen, die ich kenne.

Dustin mag ich, obwohl er meistens ein bisschen genervt von mir ist. Mir gefällt, dass er gut zeichnen kann und gut in Geschichte und Erdkunde ist, drei Fächer, in denen ich grottenschlecht bin. Ich versuche oft, ihm Komplimente für die Sachen zu machen, die er gut kann, aber er nennt mich eine Arschkriecherin. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich insgeheim über das Lob freut.

Scottie mag ich, weil er nostalgisch ist. Das Wort habe ich aus dem Buch mit den Wortschatz-Comics gelernt, aus dem Mom uns jeden Tag vorliest. Sie unterrichtet uns nämlich zu Hause. Ich versuche, den Ausdruck mindestens einmal täglich zu verwenden, damit ich ihn nicht vergesse. Er passt wirklich zu Scottie. »Sehnsucht nach der Vergangenheit.« Die hat er eindeutig, und das, obwohl er erst neun ist und damit ja noch nicht über soviel Vergangenheit verfügt. Scottie weint, wenn Weihnachten vorbei ist, wenn ein Geburtstag endet, wenn Halloween vorbei ist und manchmal, wenn ein normaler Tag zu Ende geht. Er weint, weil er traurig darüber ist, dass es vorbei ist. Und obwohl etwas gerade erst vergangen ist, denkt er wehmütig daran zurück. »Wehmut« ist ein anderes Wort, das ich aus den Wortschatz-Comics gelernt habe.

Mom beobachtet mich auch. Ach, Mom. Sie ist so wunderschön. Sie selber glaubt das nicht und wahrscheinlich verbringt sie deshalb jeden Tag eine Stunde mit Frisieren und Schminken, selbst wenn sie nur zum Supermarkt geht. Für mich ergibt das keinen Sinn. Ich schwöre, dass sie ohne das Zeug besser aussieht. Natürlicher. Dann kann man ihre Haut sehen. Ihre Augen. Sie selbst. Aber sie deckt alles ab. Auf ihrem Gesicht verteilt sie flüssiges Bräunungszeug, malt sich mit Stiften bis in die Augenwinkel und schmiert alle möglichen Cremes auf die Wangen, bevor sie jede Menge Puder drüberstäubt. Ihre Haare bauscht sie groß auf. Außerdem trägt sie Schuhe mit Absätzen, damit sie auf knapp eins sechzig kommt, denn sie sagt, ihre eins fünfzig bringen es einfach nicht. Sie benutzt so viel Zeug, das sie nicht braucht und von dem ich mir wünschte, dass sie es weglassen würde. Aber ich kann sie darunter trotzdem sehen. Und was ich sehe, ist wunderschön.

Mom beobachtet mich, und ich beobachte sie – so läuft das mit uns. Wir sind immer verbunden, miteinander verflochten, eins. Sie sieht mich mit ihrem Mach-schneller-Lächeln an, also tue ich genau das. Ich mache schneller, bis ich mein Geschenk vorsichtig ausgewickelt habe.

Auf der Stelle bin ich enttäuscht – entsetzt –, als ich sehe, was ich als Geschenk zu meinem sechsten Geburtstag bekommen habe. Klar, ich mag die Rugrats, aber auf diesem zweiteiligen Outfit – einem T-Shirt und Shorts – ist Angelica aufgedruckt (die Figur, die ich am wenigsten mag), zwischen lauter Gänseblümchen (ich hasse Blumen auf Kleidung). Und an den Ärmeln und Hosenbeinen sind Rüschen. Wenn es eine Sache gibt, die das totale Gegenteil meines Charakters ist, dann sind das Rüschen.

»Oh, toll!«, rufe ich begeistert. »Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe!«

Dazu setze ich mein bestes Fake-Lächeln auf. Mom merkt nicht, dass es falsch ist. Sie denkt, dass mir mein Geschenk echt gefällt. Sie sagt, das sei perfekt für meine Party, und fängt schon an, mir den Pyjama auszuziehen. Was sie tut, fühlt sich mehr nach Aufreißen als vorsichtig Auswickeln an.

Zwei Stunden später. Ich stehe in meinem Angelica-Ensemble im Eastgate Park, umgeben von meinen Freunden. Oder besser gesagt: von den einzigen Menschen in meinem Leben, die so alt sind wie ich. Ich kenne sie alle aus der Sonntagsschule. Carly Reitzel mit ihrem Zickzack-Haarband ist da. Dann Madison Thomer mit dem Sprachfehler, den ich auch gern hätte, weil er so verdammt cool ist. Und Trent Paige, der ausschließlich und wie besessen von der Farbe Pink redet, was den Erwachsenen in seiner Umgebung sehr missfällt. (Zuerst hab ich nicht begriffen, warum die Erwachsenen sich deswegen so aufregen, aber irgendwann zählte ich zwei und zwei zusammen. Sie glauben, er sei schwul. Und wir sind Mormonen. Und aus irgendeinem Grund kann man nicht schwul und Mormone zugleich sein.)

Der Kuchen und das Eis werden serviert, und ich bin ganz aufgeregt. Seit zwei Wochen warte ich auf diesen Augenblick – seit ich beschlossen habe, was ich mir wünschen werde. Der Geburtstagswunsch ist die größte Macht, die ich momentan in meinem Leben habe. Mehr Kontrolle ist nicht. So eine Chance kommt so schnell nicht wieder. Und ich muss sie nutzen.

Alle singen schief Happy Birthday, wobei Madison, Trent und Carly nach jeder Zeile ein Cha-cha-cha reinrufen – was mich wahnsinnig ärgert. Ich merke schon, dass sie ihr Cha-cha-cha cool finden, aber mir wäre das Geburtstagslied für sich allein lieber. Warum können sie eine so gute Sache nicht einfach für sich stehen lassen?

Ich suche Moms Blick, damit sie weiß, dass mir was an ihr liegt, dass sie an erster Stelle steht. Sie singt kein Cha-cha-cha. Das rechne ich ihr hoch an. Sie schenkt mir eins von ihren strahlenden Lächeln, bei denen sich ihre Nase krauszieht und die mir ein Alles-wird-gut-Gefühl geben. Ich lächle zurück und versuche, mir diesen Moment so gut es geht einzuprägen. Dabei spüre ich, wie mir Tränen in die Augen steigen.

Als ich zwei Jahre alt war, wurde bei Mom Brustkrebs im Stadium 4 diagnostiziert. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen und kann mich nur bruchstückhaft erinnern.

Eine Erinnerung ist Mom, wie sie mir eine große Decke aus grüner und weißer Wolle strickt. Dazu sagt sie, die könne ich behalten, während sie im Krankenhaus ist. Ich hasste die Decke. Oder hasste, wie ich sie bekam; oder hasste das Gefühl, das ich hatte, als sie sie mir gab. Ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber irgendwas an dieser Decke hasste ich sehr.

Dann ist da die Erinnerung, wie ich an Grandpas Hand über die Wiese in einem Krankenhausgarten laufe. Wir sollten Mom blühenden Löwenzahn pflücken, aber stattdessen pflückte ich braunes, pieksiges Unkraut, weil mir das besser gefiel. Mom ließ es jahrelang in einem Plastikbecher neben unserem Fernseher stehen. Als Andenken. (Ob Scott vielleicht daher seine nostalgischen Neigungen hat?)

Dann blitzt noch die Erinnerung daran auf, wie ich in einem Eckzimmer unseres Kirchengebäudes auf einem welligen blauen Teppich sitze. Ich sehe zwei junge, attraktive Missionare ihre Hände auf Moms kahlen Kopf legen, um ihr Segen zu spenden, während alle anderen Familienmitglieder auf kalten Klappstühlen an den Wänden des Raums sitzen. Der eine Missionar weihte das Olivenöl, damit es heilig wurde oder so. Dann goss er es über Moms Kopf, der davon noch mehr glänzte als sowieso schon. Dann sprach der andere den Segen und bat darum, Moms Leben zu verlängern, wenn das Gottes Wille sei. Hier sprang Grandma von ihrem Stuhl auf und rief: »Auch wenn es nicht Gottes Wille ist, verdammt nochmal!« Das brachte den Heiligen Geist so durcheinander, dass der Missionar mit seinem Gebet wieder von vorne anfangen musste.

Dass ich mich an diese Zeit meines Lebens kaum erinnern kann, macht nichts. Denn über die Ereignisse wird im Hause McCurdy so oft gesprochen, dass man nicht mal dabei gewesen sein muss, damit sie einem auf ewig ins Gedächtnis eingebrannt sind.

Mom liebt es, ihre Krebsgeschichte zu erzählen – von der Chemo, der Bestrahlung, der Knochenmarktransplantation, der Mastektomie, dem Brustimplantat, dass es Stadium 4 und sie damals erst fünfunddreißig war. Sie erzählt das jedem Kirchgänger, jeder Nachbarin und allen anderen Supermarktkunden, die ihr zuhören. Obwohl die Fakten an sich so traurig sind, merke ich, dass die Geschichte Mom mit tiefem Stolz erfüllt. Mit Sinn. Als wäre sie, Debra McCurdy, auf diese Erde geschickt worden, um Krebs zu überleben und ihr Lebtag lang jeder Menschenseele davon zu erzählen – mindestens fünf- bis zehnmal pro Person.

Mom erinnert sich an den Krebs, wie sich die meisten Leute an ihre Urlaube erinnern. Das geht sogar so weit, dass sie jedes Wochenende das gleiche Ritual abhält, und uns das Heimvideo ansehen lässt, das sie kurz nach der Diagnose aufgenommen hatte. Jeden Sonntag nach der Kirche lässt sie einen meiner Brüder die Kassette einlegen, weil sie selbst den Videorekorder nicht bedienen kann.

»Los geht’s, psssscht. Wir schauen uns das jetzt an und dann sind wir dankbar dafür, wie es Mommy inzwischen geht«, sagt Mom jedes Mal.

Irgendwas stimmt mit diesem Video nicht. Ich merke, wie unangenehm es meinen Brüdern ist, und mir ist es definitiv auch unangenehm. Keiner von uns will die Erinnerung an unsere kahlköpfige, traurige und damals sterbenskranke Mom auffrischen, aber keiner spricht das laut aus.

Das Video beginnt. Mom singt Schlaflieder, während wir vier Kinder um sie herum auf der Couch sitzen. Und genau wie das Video bei jedem Abspielen gleich ist, gibt auch Mom jedes Mal die gleichen Kommentare dazu ab. Wirklich jedes Mal bemerkt sie, dass die gedrückte Stimmung »für Marcus einfach zu viel war«, dass er mehrmals auf den Flur gehen musste, um sich einzukriegen. So wie sie es sagt, klingt es wie ein Riesenkompliment. Marcus' Verzweiflung über Moms tödliche Erkrankung beweist, was für ein unglaublicher Mensch er ist. Dann kommentiert sie, was für ein »Stinker« ich gewesen sei. Dabei spricht sie das Wort »Stinker« in so giftigem Ton aus, dass es genauso gut ein Schimpfwort sein könnte. Weiter geht es damit, wie unglaublich sie findet, dass ich damals nicht aufhörte, aus voller Kehle Jingle Bells zu singen, als die Stimmung offensichtlich dermaßen traurig war. Sie kann nicht fassen, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Wie hatte ich bloß so fröhlich sein können, während meine Umgebung so offensichtlich erschüttert war? Ich war damals zwei.

Das Alter ist keine Entschuldigung. Jedes Mal, wenn wir das Video wieder ansehen, kriege ich ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Warum wusste ich es nicht besser? Wie kann man so dumm sein? Warum spürte ich nicht, was Mom brauchte? Dass es für sie so wichtig war, dass wir alle uns die Situation so sehr zu Herzen nahmen wie möglich, dass wir am Boden zerstört waren. Dass wir ohne sie nichts waren.

Ich weiß, dass Moms Krebs und die entsprechenden Details – Chemo, Knochenmarktransplantation, Bestrahlung – jeden, der sie hört, schockieren, weil man nicht fassen kann, wie hart es sie getroffen hat. Aber für mich sind sie wirklich nur das: Details. Sie bedeuten nichts.

Was mir allerdings schon etwas bedeutet, ist die allgemeine Stimmung im Hause McCurdy. Am besten kann ich das so beschreiben, dass es sich – solange ich mich erinnern kann – anfühlte, als würde man den Atem anhalten. Als befänden wir uns alle in einer Warteschleife und als würden wir nur darauf warten, dass Moms Krebs zurückkam. Zwischen der allsonntäglichen Erinnerung an Moms ersten Kampf mit dem Krebs und den häufigen Nachuntersuchungen herrscht zu Hause eine gedrückte Atmosphäre. Mein Leben kreist darum, dass Moms zerbrechlich ist.

Und ich glaube, dass ich mit meinem Geburtstagswunsch etwas gegen diese Zerbrechlichkeit tun kann.

Schließlich ist »Happy Birthday« zu Ende gesungen. Es ist so weit. Mein großer Moment. Ich kneife die Augen zu und hole tief Luft, während ich im Stillen meinen Wunsch äußere.

Ich wünsche mir, dass Mom noch ein Jahr lebt.

2.

»Noch eine Reihe und wir sind fertig«, sagt Mom und meint damit die Butterfly Clips, die sie vorsichtig in meinen Kopf bohrt. Ich hasse diese Frisur, bei der Strähnen fest eingedrehter Haare mit kleinen Klammern schmerzhaft festgesteckt werden. Mir wäre eine Baseballcap lieber, aber Mom liebt diese Frisur und sagt, damit würde ich hübsch aussehen. Also trage ich Butterfly Clips.

»Okay, Mommy«, sage ich und baumle mit den Beinen, während ich auf dem geschlossenen Klodeckel sitze. Das mit den Beinen ist gut. Macht die Sache glaubwürdig.

Da klingelt das Telefon.

»Mist.« Mom öffnet die Badezimmertür und lehnt sich hinaus, so weit sie kann, um das Telefon an der Küchenwand zu erreichen. Das alles tut sie, ohne die Haarsträhne loszulassen, mit der sie gerade beschäftigt war. Folglich neigt sich mein Körper in dieselbe Richtung wie Mom.

»Hallo?«, meldet sie sich. »Aha. Aha. WAS?! Neun Uhr? Frühestens?! Dann müssen die Kinder wohl WIEDER EINEN ABEND ohne ihren DAD verbringen. Das ist deine Schuld, Mark. DEINE Schuld.«

Mom knallt den Hörer auf.

»Das war dein Vater.«

»Hab ich mir gedacht.«

»Dieser Mann, Net, ich sag’s dir … Manchmal weiß ich einfach …« Sie holt tief und sorgenvoll Luft.

»Manchmal weißt du einfach was?«

»Ich hätte einen Arzt heiraten können, einen Anwalt oder einen …«

»Indianerhäuptling«, beende ich den Satz für sie, weil ich ihn so gut kenne. Einmal habe ich sie gefragt, mit welchem Indianerhäuptling sie ausgegangen ist. Da meinte sie, das sei nicht wörtlich zu verstehen, sondern nur eine Redewendung, um zu sagen, dass sie jeden hätte haben können, damals, bevor sie Kinder bekam, als sie noch schön war. Ich erwiderte, dass es mir leidtue, aber da meinte sie, es sei okay. Ich sei ihr lieber als ein Mann. Dann versicherte sie mir, ich sei ihre beste Freundin, und küsste mich auf die Stirn. Als Nachsatz erwähnte sie noch, dass sie tatsächlich ein paar Verabredungen mit einem Arzt gehabt habe. »Groß und rothaarig, finanziell sehr gut gestellt.«

Mom klammert weiter meine Haare zusammen.

»Auch Produzenten. Filmproduzenten, Musikproduzenten. Quincy Jones hat sich mal nach mir umgesehen, als er an mir vorbeilief. Ehrlich, Net, ich hätte nicht nur jeden dieser Männer heiraten können, ich hätte es auch tun sollen. Ich hätte ein gutes Leben haben können. Ruhm und Reichtum. Du weißt doch, wie gern ich Schauspielerin geworden wäre.«

»Aber Grandma und Grandpa haben es nicht erlaubt«, sage ich.

»Aber Grandma und Grandpa haben es nicht erlaubt, das stimmt.«

Ich frage mich im Stillen, warum Grandma und Grandpa es nicht erlaubt haben. Manche Fragen stelle ich lieber nicht, zum Beispiel nach Details. Stattdessen lasse ich Mom erzählen, was sie erzählen will. Währenddessen höre ich genau zu und versuche, exakt so darauf zu reagieren, wie sie es von mir erwartet.

»Aua!«

»Sorry, hab ich dein Ohr erwischt?«

»Ja, aber ist schon okay.«

»Aus diesem Winkel ist das schwer zu sehen.«

Mom beginnt, mein Ohr zu streicheln. Das tröstet mich sofort.

»Ich weiß.«

»Ich will dir das Leben ermöglichen, das ich nie hatte, Net. Das Leben, das ich verdient hätte. Das Leben, das meine Eltern mir nicht erlaubt haben.«

»Okay.« Ich fürchte, was als Nächstes kommt.

»Ich denke, du solltest schauspielern. Du wärst eine tolle kleine Schauspielerin. Blond. Blauäugig. Du bist das, was sie in der Stadt lieben.«

»In welcher Stadt?«

»Hollywood.«

»Ist Hollywood nicht weit weg?«

»Eineinhalb Stunden, über die Freeways. Ich müsste natürlich lernen, auf Freeways zu fahren. Aber für dich würde ich das tun, Net. Weil ich nicht so bin wie meine Eltern. Ich will das Beste für dich. Immer. Das weißt du, oder?«

»Ja.«

Mom schweigt, wie sie das immer tut, bevor sie etwas sagt, von dem sie glaubt, dass man sich später daran zurückerinnern wird. Sie beugt sich so weit vor, dass sie mir in die Augen sehen kann – in der Hand immer noch meine Haarsträhne.

»Also, was sagst du? Willst du schauspielern? Willst du Mommys kleine Schauspielerin sein?«

Darauf gibt es nur eine richtige Antwort.

3.

Ich fühle mich noch nicht so weit. Ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin. Der Junge vor mir hopst von der Bühne herunter, so locker, dass ich verwirrt bin. Er wirkt überhaupt nicht nervös. Für ihn ist das Routine. Er setzt sich neben die etwa zehn Kinder, die ihre Monologe bereits aufgesagt haben.

Ich sehe mich in dem langweiligen Raum um, betrachte die schmucklosen weißen Wände und die Reihen von Kindern auf stapelbaren Stühlen aus Metall. Nervös befingere ich das Blatt Papier in meinen Händen. Ich bin die Nächste. Damit mir noch mehr Zeit zum Üben blieb, hatte ich mich ganz hinten angestellt – eine Entscheidung, die ich jetzt bereue, weil ich dadurch mehr Zeit hatte, nervös zu werden. So habe ich mich noch nie gefühlt. Vor lauter Nervosität ist mir schlecht.

»Nur zu, Jennette«, sagt der Mann mit dem schwarzen Pferdeschwanz und dem Ziegenbart, der über mein Schicksal entscheiden wird.

Ich nicke ihm zu, dann betrete ich die Bühne. Das Papier lege ich weg, damit ich die Hände für die großen Gesten frei habe, die Mom mir aufgetragen hat zu machen. Und dann beginne ich meinen Monolog über Wackelpudding.

Anfangs ist meine Stimme zittrig. In meinem Kopf klingt sie ganz laut. Als ich versuche, sie auszublenden, klingt sie sogar noch lauter. Dazu lächle ich breit und hoffe, dass Ziegenbart es nicht merkt. Endlich komme ich zum Schlusssatz.

»Wackelpudding bringt mich vor Lachen zum Wackeln!«

Danach kichere ich, genau wie Mom es mir gesagt hat: »Hoch und süß, und ganz am Schluss ziehst du kurz die Nase kraus.« Ich hoffe, das Kichern kommt nicht so unbehaglich rüber, wie ich mich dabei fühle.

Ziegenbart räuspert sich – nie ein gutes Zeichen. Er sagt, ich soll den Monolog noch mal sprechen, aber »ein bisschen lockerer. Als würdest du es nur deiner Freundin erzählen – oh, und lass diese Handbewegungen weg.«

Ich bin hin und her gerissen. Die Handbewegungen sind genau das, was Mom mir eingeschärft hat. Wenn ich in den Wartebereich zurückkehre und ihr sage, dass ich sie weggelassen habe, wird sie enttäuscht sein. Aber wenn ich ihr sage, dass ich keinen Agenten habe, wird sie noch enttäuschter sein.

Ich spreche den Monolog also noch mal, ohne Handbewegungen, was sich ein bisschen besser anfühlt. Doch ich merke, dass Ziegenbart nicht das bekommen hat, was er wollte. Ich habe ihn enttäuscht. Das fühlt sich schrecklich an.

Nachdem ich fertig bin, ruft Ziegenbart neun Namen auf, darunter auch meinen, und erklärt den anderen fünf, sie könnten jetzt gehen. Mir fällt auf, dass nur ein Kind begreift, dass es gerade abgelehnt wurde. Die anderen vier spazieren hinaus, als gäbe es jetzt gleich Eis für sie. Das eine Kind tut mir leid, aber ich freue mich für mich selbst. Ich bin eine Auserwählte.

Ziegenbart sagt, dass Academy Kids uns gern als Komparsen für Background Work vertreten würde. Das bedeutet, wir werden bei TV- und Kinofilmen im Hintergrund stehen. Sofort weiß ich, dass Ziegenbart eine schlechte Nachricht als gute verkauft, weil er dazu ein so übertrieben begeistertes Gesicht macht.

Bevor er uns zu den Müttern rausschickt, ruft Ziegenbart drei Kinder auf, die dableiben sollen. Ich trödle rum und versuche, als Letzte den Raum zu verlassen, damit ich hören kann, was er von ihnen will – diesen drei noch Auserwählteren. Ziegenbart sagt, dass die Agentur sie als Principal Actors vertreten wird, also als Schauspieler mit Sprechrollen. Sie haben ihre Monologe so gut vorgetragen, dass sie nicht nur menschliche Requisiten, sondern echte, zertifizierte Erlaubnis-zum-Sprechen-SCHAUSPIELER werden.

Irgendwas Unangenehmes brodelt in mir. Neid gemischt mit Zurückweisung und Selbstmitleid. Warum bin ich nicht gut genug, um zu sprechen?

Ich laufe Richtung Wartebereich und zu Mom, die zum vierten Mal in dieser Woche in ihrem Scheckbuch rumrechnet. Ich erzähle ihr, dass ich als Background Actor ausgesucht wurde, und das scheint sie ehrlich zu freuen. Ich weiß aber, dass sie das nur tut, weil sie noch nicht weiß, dass es eine bessere Stufe gibt, die ich auch hätte erreichen können. Ich fürchte mich davor, dass sie es herausfindet.

Mom beginnt, die Papiere für die Agentur auszufüllen. Mit dem Stift zeigt sie auf die gepunktete Linie, wo ich meinen Namen hinschreiben soll. Die ist neben der gepunkteten Linie, wo ihrer bereits steht. Weil sie meine Erziehungsberechtigte ist, muss sie ebenfalls unterschreiben.

»Was ist das?«

»Der Vertrag, der besagt, dass der Agent zwanzig Prozent und wir achtzig bekommen. Fünfzehn Prozent von diesen achtzig gehen auf ein sogenanntes Coogan-Konto, an das du erst mit achtzehn dran kannst. Die meisten Eltern lassen ihren Kindern nur das. Aber du hast Glück. Mommy wird sich überhaupt nichts von deinem Geld nehmen, außer mein Gehalt plus das Nötigste.«

»Was ist das Nötigste?«

»Was nimmst du mich denn plötzlich so ins Kreuzverhör? Vertraust du mir nicht?«

Schnell unterschreibe ich.

Da kommt Ziegenbart, um den Eltern Feedback zu geben. Zuerst geht er auf Mom zu und erklärt ihr, ich hätte Potenzial für Principal Work.

»Potenzial?«, fragt Mom kritisch.

»Ja, vor allem, weil sie erst sechs ist. Früh übt sich.«

»Aber warum Potenzial? Warum kann sie nicht jetzt schon Principal Work machen?«

»Na ja, bei ihrem Monolog konnte ich sehen, dass sie sehr nervös war. Sie wirkt ziemlich schüchtern.«

»Sie ist schüchtern, aber das schafft sie schon. Das legt sich bald.«

Ziegenbart kratzt sich am Arm, wo er ein Baumtattoo hat. Dann holt er tief Luft, als käme jetzt eine unangenehme Wahrheit.

»Es ist wichtig, dass Jennette schauspielern will, damit sie es gut macht«, erklärt er.

»Oh, sie will es unbedingt«, versichert Mom, während sie umblättert und auf der nächsten gepunkteten Linie unterschreibt.

Mom will das unbedingt, nicht ich. Der Tag heute war stressig und ganz sicher nicht lustig. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich so was nie wieder machen. Andererseits will ich ja wirklich immer das, was Mom will, insofern hat sie schon irgendwie recht.

Ich wünschte, ich wüsste, was Ziegenbart mir mit seinem Lächeln sagen will. Ich mag es nicht, wenn Erwachsene Gesichter schneiden oder Geräusche machen, die ich nicht verstehe. Das ist frustrierend. Es gibt mir das Gefühl, irgendwas nicht mitzukriegen.

»Viel Glück«, sagt er irgendwie traurig zu mir, dann geht er weg.

4.

Es ist drei Uhr nachts an dem Freitag, nachdem ich bei Academy Kids unterschrieben habe, als mich Mom für meinen ersten Tag als Statistin in der Serie Akte X weckt. Ich komme nicht vor fünf Uhr dran, aber Mom fürchtet sich, zum ersten Mal auf dem Freeway zu fahren und will früher los als nötig.

»Sieh nur, ich überwinde meine Angst für dich«, sagt Mom, als wir in unseren Minivan steigen.

Wir kommen viel zu früh bei den 20th Century Fox Studios an und laufen noch ein bisschen im Dunkeln rum. Als wir an dem riesigen Wandgemälde von Luke Skywalker und Darth Vader an einer der Soundstages vorbeikommen, quiekt Mom begeistert auf, holt blitzschnell ihre Einwegkamera raus und macht ein Foto von mir, wie ich davorstehe. Es ist mir peinlich, als gehörten wir hier nicht her.

Ungefähr um Viertel vor fünf findet Mom, dass wir uns blicken lassen sollten, also melden wir uns vor der Soundstage bei einem kleinen, glatzköpfigen Produktionsassistenten, einem sogenannten PA. Er meint, dass wir früh dran seien und wir ja noch beim Catering für die Statisten vorbeischauen könnten, bevor es an der Zeit ist, zum Set zu gehen.

Das Catering ist cool. Ein Zelt voller Essen neben der Soundstage. Müsli und Süßigkeiten, Kannen mit Kaffee und Orangensaft und silberne Tabletts mit Frühstück – Pancakes, Waffeln, Rührei und Speck.

»Und kostenlos«, sagt Mom aufgeregt, während sie in ihre übergroße Payless-Tasche unterschiedliche in Servietten gewickelte Muffins und Croissants stopft, um sie später meinen Brüdern zu geben. Auf einem Tablett liegen Eier. Mom sagt, die seien hartgekocht. Ich nehme mir eins, um es zu probieren. Mom zeigt mir, wie man das Ei auf einer harten Unterlage rollt, um die Schale zu knacken und sie dann vom Eiweiß zu schälen. Ich bestreue das Ei mit Salz und Pfeffer und beiße hinein. Sehr lecker. Außerdem nehme ich mir eine Tüte Ritz Bits Mini-Käse-Sandwiches. Daran könnte ich mich gewöhnen.

Als ich den letzten Bissen des Eis gegessen habe, sind die anderen Background-Kids – wir sind dreißig – aufgetaucht, und wir werden alle zusammen zum Set gerufen.

Wir folgen dem glatzköpfigen PA zur Soundstage. Kaum haben wir die Halle betreten, bin ich beeindruckt. Die Decke ist sehr hoch, und Hunderte von Scheinwerfern und Stangen hängen daran. Es riecht nach frischem Holz, irgendwo hämmert und bohrt jemand. An uns gehen Leute in Cargohosen vorbei, manche mit Werkzeug am Gürtel, manche mit Klemmbrettern in der Hand, manche flüstern eindringlich in Walkie-Talkies. Das hat etwas Magisches. Es fühlt sich an, als würde sehr viel gleichzeitig passieren.

Als wir am Set ankommen, führt uns der Regisseur – ein kleiner Mann mit hellbraunem Haar, das so lang ist, dass er es sich hinter die Ohren stecken kann – herein und spricht schnell und hektisch. Er sieht mich und die anderen neunundzwanzig Kinder an und erklärt uns aufgeregt, dass wir alle Kinder spielen, die in einer Gaskammer festsitzen und ersticken werden. Ich nicke und versuche, mir jedes einzelne Wort zu merken, damit ich es Mom auf der Heimfahrt erzählen kann, wenn sie fragt. Ersticken, kapiert.

Der Regisseur sagt uns, wo wir uns hinstellen sollen, und ich stehe ganz hinten, bis er die kleineren Kinder nach vorne bittet. Dann zeigt er schnell auf jeden von uns, einen nach dem anderen, und sagt, wir sollen ihm unser bestes »Todesangst«-Gesicht zeigen. Ich bin als neunte oder zehnte dran, und nachdem ich mein Gesicht gezeigt habe, sagt er dem Kameramann, der neben ihm steht, er solle eine Nahaufnahme von mir machen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich nehme an, dass es gut ist, denn der Regisseur zwinkert mir zu, nachdem er das gesagt hat.

»Noch mal, noch mehr Angst!«, ruft er mir zu. Ich reiße die Augen ein wenig auf und hoffe, dass das funktioniert. Tut es auch, denke ich, denn er sagt: »Wir haben’s, weiter geht’s!« und tätschelt mir den Rücken.

Der restliche Tag besteht abwechselnd aus Aufnahmen am Set und Schularbeiten, die wir auch dort erledigen müssen. Da mich Mom zu Hause unterrichtet, hat sie meine Aufgaben zusammengestellt und alle Arbeitsblätter für den Tag zu einem kleinen Paket zusammengeheftet. Das zwölfjährige Mädchen, das im Schulzimmer neben mir sitzt, stößt mich immer wieder mit dem Ellbogen an und sagt, dass wir uns nicht anstrengen müssen, wenn wir nicht wollen, weil wir Komparsen sind, und dass den Studiolehrern, die den Komparsen zugeteilt sind, egal ist, wie viel wir lernen, weil sie sowieso nur die Hauptdarsteller unterrichten wollen. Ich gebe mir die größte Mühe, das Mädchen zu ignorieren und das Blatt über die Hauptstädte der Bundesstaaten auszufüllen. Alle halbe Stunde ungefähr werden wir von dem PA aus dem Klassenzimmer geholt, um die Szene noch mal zu spielen. Dieselbe Szene. Den ganzen Tag lang dieselbe Szene.

Ich habe keine Ahnung, warum wir diese eine Szene so oft drehen müssen, und ich halte es für das Beste, keine Fragen zu stellen, aber mir fällt auf, dass jedes Mal, wenn ich zum Set zurückkomme, die Kamera woanders steht, also vermute ich, dass es etwas damit zu tun hat. Naja, zumindest sehe ich jedes Mal, wenn ich ans Set gebracht werde, Mom.

Denn auf dem Weg kommen wir am »Warteraum für Komparsen-Eltern« vorbei, wo alle Eltern in einen kleinen Bungalow gestopft sind. Ich winke Mom zu, die mich jedes Mal bemerkt. Egal, wie vertieft sie in ihre Zeitschrift Woman’s World ist, sie blättert die Seite um, sieht zu mir auf, lächelt und zeigt mir den Daumen nach oben. Wir sind so miteinander verbunden.

Am Ende dieses Arbeitstages bin ich erschöpft. Ich habe achteinhalb Stunden am Set verbracht, Hausaufgaben gemacht, bin von der Soundstage zum Schulzimmer gelaufen und zurück, habe Anweisungen entgegengenommen, Bohrmaschinen gehört und Rauch gerochen (am Set der Gaskammer gab es eine Nebelmaschine, für die Atmosphäre). Es war ein langer Tag, und ich habe ihn nicht besonders genossen, aber das hartgekochte Ei war lecker.

»Ersticken also«, sagt Mom aufgeregt, als sie alles noch einmal wiederholt, was ich ihr auf dem Heimweg von dem Tag erzählt habe. »Und das als NAHAUFNAHME. Das wird zeigen, wie gut du bist. Ich wette, sobald das ausgestrahlt wird, wird Academy Kids dich anbetteln, Hauptrollen zu übernehmen. ANBETTELN.«

Mom schüttelt den Kopf, als könne sie es selbst nicht fassen, und klopft aufgeregt aufs Lenkrad. Sie wirkt unbeschwert. Ich versuche, mir ihren Gesichtsausdruck so genau wie möglich einzuprägen. Ich wünschte, sie wäre häufiger so.

»Du wirst ein Filmstar, Nettie. Ich weiß es einfach. Du wirst ein Star.«

5.

»Wir müssen in fünfzehn Minuten los zur Kirche!«, ruft Mom aus dem anderen Zimmer, bevor ich höre, wie eindeutig ein Schminkpinsel gegen den Spiegel knallt. Sie hat wohl wieder den Eyeliner schief aufgetragen.

Die Kirche, in die meine Familie geht, heißt Garden Grove Sixth Ward of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Grandma wurde mit acht Jahren als Mormonin getauft, und Mom wurde mit acht Jahren als Mormonin getauft – genau wie ich mit acht Jahren als Mormonin getauft werde, weil Joseph Smith sagte, dass man ab diesem Alter für seine Sünden verantwortlich ist. (Vorher kann man ungestraft sündigen.) Obwohl sowohl Grandma als auch Mom getauft sind, gingen sie nie zur Kirche. Ich glaube, sie wollten die Vergünstigung genießen, in den Himmel zu kommen, ohne die viele Laufarbeit.

Aber dann, gleich nachdem bei Mom Krebs diagnostiziert wurde, begannen wir, zum Gottesdienst zu gehen.

»Ich wusste einfach, der Herr würde mir helfen, gesund zu werden, wenn ich eine gute und treue Dienerin bin«, erklärte mir Mom.

»Oh. Wir gehen also in die Kirche, seit wir was von Gott wollen?«, fragte ich.

»Nein.« Obwohl Mom lachte, als sie das sagte, klang sie irgendwie nervös, vielleicht sogar ein bisschen genervt. Und dann wechselte sie das Thema und schwärmte davon, wie gut Tom Cruise im Mission Impossible 2-Trailer aussah.

Ich habe nie wieder gefragt, wann oder warum wir damit angefangen haben. Denn ich muss nicht wissen, warum wir in die Kirche gehen, um zu wissen, dass ich es liebe.

Ich liebe den Geruch der Kapelle – nach Kiefernnadeln duftendem Fußbodenreiniger und einem Hauch von Jute. Ich liebe meine Gruppe in der Primarvereinigung und die Lieder über Gottvertrauen und Jesus, wie I Hope They Call Me on a Mission und Book of Mormon Stories, und mein persönliches Lieblingslied Popcorn Popping, bei dem ich mir, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht sicher bin, ob es irgendwas mit Gottvertrauen oder Jesus zu tun hat. (Es geht um Popcorn, das an einem Aprikosenbaum aufpoppt.)

Aber mehr als alles andere liebe ich die Zuflucht. Kirche, das heißt jede Woche eine schöne, friedliche, dreistündige Auszeit von dem Ort, den ich am meisten hasse: zu Hause.

Mein Zuhause liegt wie die Kirche in Garden Grove, Kalifornien, eine Stadt, die von den Einheimischen nicht gerade liebevoll »Garbage Grove« genannt wird, weil es hier, wie Dustin es ausdrückt, bevor Mom ihn immer zum Schweigen bringt, »jede Menge White Trash« gibt.

Wir zahlen nicht viel Miete, da das Haus Dads Eltern gehört, aber offenbar immer noch zu viel, denn Mom beschwert sich ständig.

»Wir sollten hier umsonst wohnen dürfen. Dafür ist Familie doch da«, schimpft sie immer, während sie abwäscht oder sich die Nägel feilt. »Ich schwöre, wenn sie das Haus nicht deinem Vater vermachen, dann …«

Wir sind fast jeden Monat mit der Miete im Rückstand – Mom weint deshalb ständig. Und wir können oft nicht die ganze Miete bezahlen – auch deshalb weint Mom immer. Manchmal reicht es einfach nicht, obwohl Grandma und Grandpa etwas dazugeben. Grandpa und Grandma zogen »vorübergehend« bei uns ein, als Mom gegen den Krebs kämpfte, aber sie blieben auch, als es ihr wieder gut ging, weil es so für alle besser war.

Mom nennt es den »Fluch des Mindestlohns«. Grandpa arbeitet als Kartenabreißer in Disneyland, Grandma als Empfangsdame in einem Altersheim, Dad macht Pappfiguren für Hollywood Video und arbeitet in der Küchenabteilung von Home Depot, und Mom ist auf eine Kosmetikschule gegangen, sagt aber, dass das Kinderkriegen ihre Karriere beendet hat – »außerdem sind die Dämpfe beim Bleichen der Haare giftig« –, so dass sie vor Feiertagen bei Target aushilft, aber ihre Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ich es in Hollywood schaffe.

Obwohl die Miete häufig nicht ganz gezahlt wird und oft nicht rechtzeitig, sind wir noch nicht rausgeflogen. Und ich habe das Gefühl, wenn das Haus jemand anderem als Dads Eltern gehören würde, hätte man uns schon längst rausgeworfen. Manchmal male ich mir das aus.

Wenn wir rausgeschmissen würden, müssten wir woanders hinziehen. Und wenn wir woanders hinziehen müssten, hieße das, dass wir die Sachen, die wir mitnehmen wollen, in Umzugskartons packen müssten. Und wenn wir Sachen in Umzugskartons packen müssten, bedeutet das, dass wir alle Sachen in diesem Haus sortieren und einiges davon loswerden müssten. Und das klingt wunderbar.

Unser Haus war nicht immer so, wie es jetzt ist. Ich habe Fotos von vor meiner Geburt gesehen, auf denen es eigentlich ganz normal aussieht – ein einfaches Haus, ein bisschen unordentlich, aber nichts Besonderes.

Meine Brüder meinen, es ging los, als Mom krank wurde; da fing es an, dass sie Dinge nicht mehr wegwerfen konnte. Das würde bedeuten, dass es begann, als ich zwei Jahre alt war. Seitdem ist das Problem immer nur noch schlimmer geworden.

Unsere Garage ist vom Boden bis zur Decke mit Dingen vollgestopft. Stapelweise Plastikbehälter mit alten Papieren und Quittungen, Babykleidung und Spielzeug, verheddertem Schmuck, Zeitschriften, Weihnachtsdeko, altem Schokoriegelpapier, abgelaufenem Make-up, leeren Shampooflaschen und Scherben von zerbrochenen Tassen in Gefrierbeuteln.

Die Garage hat zwei Eingänge – die Hintertür und das Haupttor. Von der Hintertür aus ist es fast unmöglich, durch die Garage zu kommen, aber selbst wenn man es schafft, sich einen Weg durchzuboxen, wird man das nicht wollen. Denn wir haben ein Ratten- und Opossum-Problem, und das Einzige, was einem auf dem Weg begegnen wird, sind tote Ratten und Opossums, die in den Fallen stecken, die Dad alle paar Wochen aufstellt. Die toten Ratten und Opossums stinken.

Da man also nicht wirklich durch die Garage gehen kann, steht unser zweiter Kühlschrank strategisch günstig ganz vorne in der Garage, so dass wir das Haupttor der Garage öffnen und leicht an ihn herankommen können.

Leicht ist eine Übertreibung.

Unser Garagentor ist das einzige in der Gegend, das man von Hand aufmachen muss, und es ist so schwer, dass es die eigenen Scharniere kaputt gemacht hat. Das Tor gab immer ein lautes Klickgeräusch von sich, wenn Dad oder Marcus – die einzigen im Haus, die stark genug sind – es hochhievten. Und sobald dieses Klicken ertönte, blieb das Garagentor von allein oben.

Tja, jetzt nicht mehr. Vor ein paar Jahren krachte das Garagentor nach dem Klick wieder runter, und seitdem kann es sich nicht mehr selbst halten.

Der Gang in die Garage ist also inzwischen ein Job für zwei. Derjenige, der das schwere Ding aufzieht – in der Regel Marcus – muss es mit seiner ganzen Kraft hochstemmen, damit es nicht wieder runterknallt, während die andere Person – in der Regel ich – alles aus der Garage holt, was gebraucht wird.

Es ist jedes Mal gruselig. Wenn Marcus das Garagentor hochhält und sein Gesicht unter dem Gewicht zuckt, während ich versuche, das benötigte Lebensmittel in dem überfüllten Kühlschrank zu finden, fühle ich mich wie Indiana Jones: Die Steinkugel rollt auf mich zu, und ich muss mir den versteckten Schatz schnappen, bevor sie mich plattmacht.

Unsere Zimmer sind auch schlimm. Ich erinnere mich noch, wie Marcus, Dustin und Scott in ihrem ausziehbaren Etagenbett schliefen und ich in meinem Kinderzimmer, aber jetzt ist das Schlafzimmer so vollgestopft, dass man nicht mal mehr sieht, wo die Betten stehen, geschweige denn drin schlafen kann. Das Schlafzimmer ist unbenutzbar. Wir haben bei Costco dünne Klappmatratzen gekauft, auf denen wir im Wohnzimmer schlafen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dinger fürs Kinderturnen gedacht sind. Ich schlafe nicht gern auf meiner.

Dieses Haus ist eine einzige Peinlichkeit. Dieses Haus ist beschämend. Ich hasse dieses Haus. Ich finde es furchtbar, wie angespannt und ängstlich es mich macht, und dass ich mich die ganze Woche über auf meine dreistündige Flucht in das Land der Glaubensbekenntnisse und des nach Tannennadeln duftenden Fußbodenreinigers freue.

Deshalb ärgert es mich auch sehr, dass es meine Familie nie hinkriegt, pünktlich aufzubrechen, egal wie sehr ich mich bemühe.

»Los, bewegt euch, Leute, los, los, los!«, rufe ich, während ich mir den linken Schuh zubinde. Dustin und Scottie werden gerade erst wach. Sie reiben sich den Schlaf aus den Augen, während Grandpa ungeschickt über ihre »Betten« stolpert. Grandpa und Grandma schlafen auf der Couch in dem Raum, der früher mein Kinderzimmer war, inzwischen aber zu ihrem Schlafzimmer-Schrägstrich-Lager-für-noch-mehr-Sachen geworden ist.

»Ihr habt noch zehn Minuten, um zu frühstücken, euch anzuziehen und die Zähne zu putzen«, sage ich zu Dustin und Scott, während sie in die Küche gehen und sich wahllos Müsli in die Schüsseln schütten – Lucky Charms für Dustin und Count Chocula für Scott. An ihrem Augenrollen erkenne ich, dass sie meinen, ich würde sie herumkommandieren, aber auf mich wirkt es nicht wie Herumkommandieren. Sondern es fühlt sich nach Verzweiflung an. Ich will Ordnung. Ich will Frieden. Ich will meine dreistündige Atempause von alldem hier. »Habt ihr mich gehört?«, frage ich, ohne dass jemand antwortet. Grandpa steht in einer Ecke der Küche und schmiert sich einen Toast, und die Menge an Butter, die er dafür verwendet, stresst mich – ein Stück Butter dieser Größe ist sehr teuer. Mom sagt immer zu mir: »Er verbraucht jeden Tag ein halbes Pfund Butter, und das können wir uns nicht leisten, und sein Diabetes kann es sich auch nicht leisten.«

»Grandpa, kannst du nicht ein bisschen weniger Butter nehmen? Du regst Mom nur auf.«

»Hä?«, ruft Grandpa. Ich schwöre bei Gott, dass er sich immer dumm stellt, wenn ich ihn etwas frage, worauf er nicht antworten will.

Genervt gehe ich aus der Küche und stelle »das weiße Ding« auf den grauen Teppich im Wohnzimmer. Das ist ein nicht besonders origineller Name für ein dünnes, weißes Quadrat aus Plastik mit Blumenmuster, das sich zu einer drei mal dreißig Zentimeter breiten Fläche aufklappen lässt. Dieses dreifach gefaltete Quadrat dient uns als »Tisch«. Offenbar haben wir in unserem Haushalt eine Vorliebe für Dreifaltigkeit.

Ich klappe also Das Weiße Ding auf, während Dustin und Scottie im Gänsemarsch ins Wohnzimmer kommen. Sie balancieren so konzentriert wie Seiltänzer, denn sie haben beide ihre Schüsseln mit Milch und Cornflakes so voll gemacht, dass die Milch über den Rand schwappt und auf dem grauen Teppich landet. Mom sagt den Jungs jeden Tag, wie sehr sie es hasst, wenn die Milch auf den Teppich tropft und dass das säuerlich riecht – aber egal, sie kleckern einfach weiter. In diesem Haus hört niemand zu.

Mom hat ihre Kirchenschuhe noch nicht an, weil sie die immer erst in letzter Minute anzieht, denn in den Schuhen tun ihre Fußballen weh. Ich weiß also, dass sie, sobald sie auf den milchgetränkten Teppich tritt, sich die Strumpfhose runterreißen und hysterisch werden wird, und dann verlangt sie, dass wir auf dem Weg zur Kirche bei der Drogerie anhalten, damit sie eine neue Strumpfhose kaufen kann. Das wird meine dreistündige Auszeit verkürzen. Ausgeschlossen.

Ich renne zum Wäscheschrank. Auf dem Weg dorthin komme ich an der Toilette vorbei. Ich drücke mein Ohr an die geschlossene Tür und höre, wie sich Grandma am Telefon bei einer ihrer Freundinnen beschwert.

»Jean hat das Preisschild an dem Pullover gelassen, den sie mir geschenkt hat. Das macht sie immer, wenn sie etwas im Angebot bekommt, aber so tun will, als hätte sie den vollen Preis bezahlt. Ziemlich raffiniert von ihr. Ich bin zu Mervyn’s und habe den Pulli da gesehen, siebzig Prozent reduziert. Sie hat nicht mal fünfzehn Dollar für mich ausgegeben …«

»Grandma, komm raus da! Die Jungs müssen rein!«, rufe ich, während ich gegen die Badezimmertür hämmere.

»Warum magst du mich nicht!«, brüllt Grandma zurück. Das macht sie immer, wenn sie mit jemandem telefoniert. Versucht, sich als Opfer hinzustellen.

Ich schnappe mir aus dem Wäscheschrank das kleine rote Geschirrtuch mit den Weihnachtslichterketten darauf, halte den Rand unter den Küchenwasserhahn und drücke es auf den milchgetränkten Teppich. Als ich aufschaue, sehe ich Dustin und Scottie an Das Weiße Ding essen. Scott kaut schweigend und mit einer gleichmäßigen und gemessenen Langsamkeit, fast in Zeitlupe. Sieht so Beeilen aus? Was soll das? Dustin kaut mit offenem Mund, laut und mampfend. Eilig, aber nicht effizient.

Ich schaue auf die Uhr. Zwölf Minuten nach elf. Irgendwie müssen wir es schaffen, in acht Minuten aus der Tür und in den Van zu kommen, damit wir zum Gottesdienst um halb zwölf in der Kirche sind.

»Beeilt euch, ihr Faulpelze!«, belle ich meine Brüder an, während ich mein ganzes Körpergewicht in das nasse Weihnachtsgeschirrtuch auf dem Milchfleck drücke.

»Halt die Klappe, Kleine«, blafft Scottie zurück.

Grandpa steigt über mich hinweg, wobei Brotkrümel von seinem in Küchenpapier gepackten Toast rieseln. Grandma kommt vom anderen Ende des Zimmers herüber, in ein so fadenscheiniges Handtuch gewickelt, dass man alles sehen kann – ekelhaft. Ihre Dauerwelle steckt in einer Kopfbedeckung aus Klopapier und Haarklammern.

»Bist du jetzt zufrieden, Kind?! Das Bad ist frei«, sagt sie und geht in die Küche. Ich ignoriere Grandma und schicke meine Brüder Zähne putzen, während ich ihre Müslischalen in die Spüle stelle. Wie durch eine Fügung schaffen wir es vielleicht doch gerade noch rechtzeitig zur Kirche.

Begeistert nehme ich das feuchte Geschirrtuch vom Teppich. Ich gehe in die Küche, um es für eine weitere Runde noch einmal nass zu machen, als Mom an mir vorbei Richtung Wohnzimmer marschiert. Panik macht sich breit. Ich will Mom gerade warnen, aber sie tritt aus der Küche und da weiß ich, dass es zu spät ist.

»Was ist das?«, fragt Mom in ihrem Ich-weiß-genau-was-es-ist-Ton.

Ich erkläre Mom, dass ich das meiste schon aufgewischt habe und das Nasse größtenteils Wasser ist, aber das ist egal. Der Schalter ist schon umgelegt. Sie reißt sich bereits die Strumpfhose vom Leib und ruft Dad zu, dass wir zur Drogerie müssen, eine neue kaufen.

Ich frage mich, ob ich etwas hätte tun können, um uns schneller aus dem Haus zu treiben. Ich frage mich, ob es etwas gibt, das ich in Zukunft anders machen kann. Wir drücken uns alle in den Van und fahren zur Drogerie. Vielleicht schaffen wir es ja noch rechtzeitig zu Popcorn Popping.

6.

»Daddy!«, schreie ich, sobald er durch die Tür tritt. Wie immer, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ramme ich ihm den Kopf in den Bauch. Ich schnüffle am Stoff seines Hemds – hmmm, frisch gehacktes Holz und ein Hauch frische Farbe, sein Markenzeichen.

»Hi, Net«, sagt er, und zwar unverbindlicher, als ich gehofft hatte. Ich wünsche mir immer, dass er lacht, mir durch die Haare wuschelt oder mich umarmt, aber das kommt nie, zumindest bis jetzt nicht. Ich hoffe es trotzdem.

»Wie war’s bei der Arbeit?«

»Gut.«

Ich überlege verzweifelt, worüber ich mit ihm reden kann. Irgendein gemeinsames Thema. Mit Mom geht das problemlos. Warum fühlt sich bei ihm alles so holprig an?

»Hat’s Spaß gemacht?«, frage ich, während wir ins Wohnzimmer gehen.

Er antwortet nicht. Ein besorgter Ausdruck blitzt in seinem Gesicht auf. Ich drehe meinen Kopf, um zu sehen, was er sieht.

Mom. An ihrem Gesicht und ihrer Körpersprache – stocksteife Haltung, gerecktes Kinn, zusammengebissene Zähne, aufgerissene Augen – erkenne ich sofort, dass sie nicht sauer ist. Sie ist nicht wütend, sie ist fuchsteufelswild. Sie ist kurz davor zu explodieren. O nein. Irgendwas muss ich tun können.

»Mark«, sagt sie und schnalzt mit der Zunge, um ihre Wut zu unterstreichen. Jetzt oder nie, heißt es für mich.

»Hab dich lieb, Mommy!«, rufe ich. Ich renne zu ihr. Ich umarme sie.

Ich schaffe das, ich kann sie beruhigen. Aber bevor ich mir überlegen kann, was ich als Nächstes sagen soll –

»Mark Eugene McCurdy.« Moms Stimme wird höher.

O nein. Wenn sie Eugene sagt, knallt es gleich.

»Ich musste länger bleiben, weil ich einem Kunden helfen musste, ich konnte nicht weg«, versucht Dad zu erklären. Er klingt verängstigt.

»Drei Stunden, Mark …«

Ich schaue hilfesuchend zu Dustin und Scottie. Sie spielen gerade GoldenEye 007 auf dem Nintendo 64. Gibt es eine Zeit, in der sie vollkommen unerreichbar sind, dann, wenn sie GoldenEye 007 für Nintendo 64 spielen. Grandma und Grandpa sind bei der Arbeit. Ich bin auf mich allein gestellt.

»Mommy, warum gucken wir nicht Jay Leno? Willst du Jay Leno sehen? Heute Abend geht es um …«

»Sei still, Net.«

Und ich bin raus. Sie hat gesprochen. Ich bin zum Schweigen gebracht. Ich war mir eigentlich sicher, dass Jay funktionieren würde. Zugegeben, ich bin ein größerer Fan von Conan, aber Jay ist eine Familientradition. (Als ich das in der Kirche erwähnte, sagte Schwester Huffmire, Jay sei ein bisschen gewagt, und ob ich um halb zwölf nicht schon im Bett sein sollte, aber Mom meinte, Schwester Huffmire könne man es sowieso nicht recht machen, also solle ich ignorieren, was sie sagt.)

Ich beobachte Mom genau. Ihr Brustkorb hebt sich. Ihre Anspannung nimmt zu. Ihre Ohren werden rot. Sie stürzt sich auf Dad. Dad weicht ein paar Schritte zurück, wodurch Mom auf die Knie fällt. Sie brüllt: »Misshandlung! Er misshandelt mich!« Dad packt sie an den Handgelenken und versucht, sie zu beruhigen. Mom spuckt ihm ins Gesicht. Jemand gewinnt die Runde von 007. Zur Feier fliegt eine siegreich gereckte Faust durch die Luft.

»Deb, ich bin ein paar Stunden zu spät, keine große Sache!« Dad versucht, ihr Gebrüll zu übertönen.

»Missbrauch mein Vertrauen nicht! MISSBRAUCH MEIN VERTRAUEN NICHT!« Mom befreit sich aus seinem Griff und ohrfeigt ihn.

»Los, Mom! Du schaffst das!« Ich feuere sie an, wie ich es immer tue, sobald ich die Angst überwunden habe.

»Deb, das ist vollkommen übertrieben. Du brauchst Hilfe!«, fleht Dad. O nein. Weiß er denn nicht, dass dieser Satz sie triggert? Jedes Mal, wenn er oder Grandpa Streit mit Mom haben und »du brauchst Hilfe« sagen, regt sie das nur noch mehr auf.

»ICH BRAUCHE KEINE HILFE, DU BRAUCHST HILFE