14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

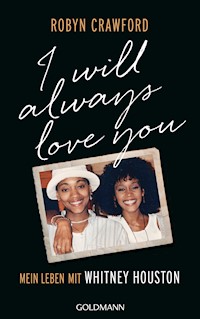

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Musikbusiness gibt es kaum einen größeren Superstar, als Whitney Houston es gewesen ist. Nachdem ihr 1985 veröffentlichtes Debütalbum sie auf Anhieb an die Spitze katapultierte, führte Whitney zwei Jahrzehnte lang die internationalen Charts an und begeisterte und berührte Fans auf der ganzen Welt. Eine Person begleitete sie von Anfang an auf diesem Weg: ihre beste Freundin Robyn Crawford. In ihrem Buch enthüllt Robyn erstmals die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens. Voller Wärme, einfühlsam, ehrlich und mit einem liebevollen Auge fürs Detail berichtet sie von ihrem Kennenlernen als Teenager in den 1980er Jahren und ihrer sich entwickelnden Beziehung, während Whitney ihr erstes Album aufnahm und Robyn ihre Basketballkarriere voranbrachte. Zusammen nahmen sie es mit den Herausforderungen des Lebens auf, mit großen Gefühlen und schmerzhaften Verlusten. »I Will Always Love You« ist die berührende Geschichte einer engen Freundschaft, großen Liebe und den Preis des Erfolgs – erzählt von dem Menschen, der Whitney Houston am engsten verbunden war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 499

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Whitney Houstons Tod im Jahr 2012 schockierte die Welt und führte zu vielen Spekulationen. Nach Jahren des Schweigens meldet sich nun Robyn Crawford, die engste Vertraute von Whitney, zu Wort, um ihre Freundin zu ehren und die vielen falschen Aussagen, die seit ihrem Tod kursieren, richtigzustellen. Und so erzählt Robyn offen und ehrlich von ihrem Kennenlernen als Teenager in den Achtzigerjahren, ihrer Liebesbeziehung, von der Familiendynamik im Hause Houston und den Welttourneen, auf denen Robyn stets dabei war, bis hin zu Whitneys Heirat mit Bobby Brown und ihrem tragischen Absturz in die Drogensucht.

»I will always love you« ist die bisher unerzählte Geschichte einer großen Liebe, die eine ganze andere, selbstlose und verletzliche Seite von Whitney Houston zeigt.

Die Autorin

Nach etlichen Jahren im Musikmanagement arbeitet Robyn Crawford heute als Fitness- und Mentalcoachin. Nebenbei widmet sie sich dem Schreiben. Sie lebt mit ihrer Frau und ihren Kindern in New Jersey.

ROBYN CRAWFORD

I will always love you

MEINLEBENMITWHITNEYHOUSTON

Aus dem Amerikanischen von Claudia Amor

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »A Song for You« bei Dutton, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York. penguinrandomhouse.com Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe Juli 2021

Copyright © 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2019 by Robyn Crawford

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, in Anlehnung an die Gestaltung der amerikanischen Originalausgabe und unter Verwendung eines Fotos von © Robyn Crawford

Alle Fotos im Innenteil mit freundlicher Genehmigung der Autorin, sofern nicht anders vermerkt.

Redaktion: Franziska Willbold

MP · Herstellung: CF

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-26943-2V001

www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

Für meine Mutter Janet, meinen Bruder Marty und meine Schwester Robina, für ihre bedingungslose Liebe. Ich trage euch immer in meinem Herzen.Für die wunderbarsten Wesen der Welt, meine Kinder Gillian und Jeremy. Mit euch scheint jeden Tag die Sonne. Ich liebe euch mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und schließlich für mein Ein und Alles, die Person, mit der ich durch das Abenteuer Leben gehe, neben der ich abends schlafen gehe und morgens aufwache: meine große Liebe Lisa. Ich sehe immer noch vor mir, wie wir uns zum ersten Mal begegneten und ich dir meinen Schal um den Hals legte. Du bedeutest alles für mich.

VORWORT

· · · · ·

Warum gerade jetzt? Warum entschloss ich mich dazu, dieses Buch zu schreiben, wo ich doch auch für den Rest meines Lebens hätte schweigen können und meine Erinnerungen für mich behalten? Für Fans von Whitney Houston bin ich wahrscheinlich keine Unbekannte. Googelt man meinen Namen, stößt man auf Zeitungsartikel, in denen ich erwähnt werde, oder auf Eventfotos mit meinem Gesicht darauf.

Whitney und ich liefen einander über den Weg, als wir noch Teenager waren, und verbrachten die nächsten zweiundzwanzig Jahre, in denen sie zu einer der berühmtesten internationalen Künstlerinnen ihrer Generation aufstieg, Seite an Seite. Die Beziehung zu Whitney veränderte als junge Frau mein ganzes Leben, beruflich und privat. Unsere gemeinsame Geschichte handelt von Loyalität und Vertrauen, von zwei Frauen, die versprachen, aufeinander aufzupassen und füreinander da zu sein. Wir lebten einen gemeinsamen Traum, gingen auf eine Reise, die uns von East Orange, New Jersey, nach New York City und später um die ganze Welt führte, wo wir Superstars und Staatsoberhäuptern die Hände schüttelten. Doch gleichzeitig ist es auch eine Geschichte über Manipulation, Kontrolle und Machthunger, über Unerfahrenheit, Rassismus, Aids, psychische Krankheit, den Druck, dem Frauen in der Unterhaltungsindustrie ausgesetzt sind, über Familienzusammenhalt und die wichtige Erkenntnis, dass jeder Mensch für sich selbst stets an erster Stelle stehen sollte. Vor allen Dingen aber handelt diese Geschichte von Freundschaft.

Es gab Stimmen, die behaupteten, ich hätte in Summe mehr gewonnen als verloren. Wenn ich heute mein bisheriges Leben betrachte, kehren unzählige Erinnerungen zurück, viele schöne, aber auch viele schmerzhafte. Dieses Buch zwang mich dazu, mich mit der Unvermeidlichkeit des Todes auseinanderzusetzen und den Verlust meiner Mutter, meines Bruders und meiner besten Freundin noch einmal zu durchleben. Das Schreiben war ein Prozess, der mir erlaubte – mir sogar abverlangte –, zu trauern und den Schmerz anzunehmen, den ich zuvor stets zu verdrängen versucht hatte. Doch gleichzeitig bekam ich die Chance, die Menschen, die mir nahestehen, besser kennenzulernen und mir bewusst zu machen, wie viel ich von jedem und jeder Einzelnen von ihnen gelernt habe.

Ich habe stets mein Möglichstes getan, um mich aus dem Rampenlicht herauszuhalten und zu schweigen, während die Leute sich ihr eigenes Bild von mir und von uns machten. In den neunzehn Jahren, seit unsere Wege sich getrennt haben, wurde ich unablässig gedrängt, meine Geschichte zu erzählen. Nach Whitneys Tod und dem ihrer Tochter war es für mich schwer, mit anzusehen, wie falsch sie und ihr Erbe dargestellt wurden. Es machte mich traurig und wütend zugleich.

Ich glaube, es ist daher meine Pflicht, meiner Freundin einen letzten Dienst zu erweisen und die vielen unrichtigen Details über meine Person und darüber, wer Whitney wirklich war, aufzuklären. Ich möchte die Menschen daran erinnern, wie herausragend sie war, und den wertvollen Schatz, den sie uns hinterlassen hat, angemessen würdigen. Die Whitney, die ich kannte, war ein gutherziger Mensch, zielstrebig, uneigennützig und oft zurückgezogen, hatte einen umwerfend komischen Humor und wusste genau, welches Talent ihr mitgegeben wurde.

Ich hoffe, mit diesem Buch zeigen zu können, wer der Mensch hinter dem Gesicht, der Stimme und dem Image von Whitney Houston wirklich war. Ja, ihr Ende war tragisch, aber ihr Aufstieg und der Traum, den sie lebte, waren wunderschön. Ich bin es meiner Freundin schuldig, ihre – und meine – Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte. Dadurch hoffe ich, dass wir beide endlich Frieden finden.

EINSWhitney Elizabeth Houston

· · · · ·

Es war im Sommer 1980, als ich auf meinem schwarzen 22-Gang-Kabuki ans andere Ende von East Orange radelte. Das Telefon hatte mich eben erst aus dem Bett geklingelt, doch der Fahrtwind im Gesicht sorgte dafür, dass ich endgültig aufwachte. Coachin Clark, meine Basketballtrainerin aus der Highschool, hatte angerufen, um mir einen Job im East Orange Gemeindezentrum anzubieten. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich daheim zur Tür raus war. Im Herbst sollte mein zweites Jahr am College beginnen, was ich Coachin Clark zu verdanken hatte, ich war es ihr also schuldig aufzukreuzen. Während die Sommersonne bereits vom Morgenhimmel stach, sauste ich rüber zur Main Street.

Ich trat kräftig in die Pedale, bis ich an dem Gebäude mit der Glasfront angekommen war. Dort sprang ich vom Fahrrad und schob es neben mir her in einen schlecht beleuchteten Saal voller Menschen, in dem Tische und Stühle an den Wänden aufgestapelt standen. Irgendwo ganz hinten entdeckte ich Coachin Clark. Sie lächelte, umarmte mich herzlich und reichte mir dann ein Bündel Formulare, die ich für sie austeilen sollte. Sicher hätte Clark auch jede andere für den Job aussuchen können, aber sie wusste eben, dass sie sich auf mich verlassen konnte.

Was mein Haar angeht, war ich schon immer eitel. Damals bat ich meistens meine kleine Schwester Robina, liebevoll Bina genannt, mir nach dem Waschen Zöpfe einzuflechten. Manchmal hatte ich aber Lust dazu, mein Haar auf pinkfarbene Schaumstoffwickler zu drehen. Wenn ich die Dinger dann rausnahm, hingen sich die Locken langsam aus, und am dritten Tag hatte ich dann einen herrlichen Afro. Damals war so ein Tag, und ich gefiel mir in meinen grasgrünen Shorts, dem hellgrünen T-Shirt, den weißen Nike-Sneakers und den strahlend weißen Sportsocken.

Mit meinem Stapel Anmeldeformulare für die zukünftigen Ferienbetreuer und einer Handvoll Kugelschreiber klapperte ich den Saal ab. Irgendwann stieß ich auf ein Mädchen, das ich noch nie gesehen hatte. Zuerst nahm ich sie gar nicht richtig wahr, weil sie ganz hinten an der Wand saß. Aber als ich ihr dann die Formulare rüberreichte, blieb ich wie vom Blitz getroffen stehen. Die Neue war einfach der Wahnsinn!

Sie trug eine rot-blau-grau karierte Seidenbluse, enge, knielange Shorts und Adidas Gazelles mit roten Streifen. Eine goldene Uhrenkette lag um ihren Hals, das sandbraune Haar hatte sie zurückgebunden und eine Schirmmütze daraufgesetzt, auf der das Logo des Roten Kreuzes prangte. Ihre Haut war seidig braun, und in ihren Augen spiegelte sich das matte Licht.

»Wie heißt du?«, fragte ich.

»Whitney Elizabeth Houston«, erwiderte sie. Ihre Antwort amüsierte mich. Wer sagte bei der ersten Vorstellung schon gleich den zweiten Vornamen mit dazu? Ich fragte, wo sie wohnte, und sie sagte: »Doddtown, gegenüber von McDonald’s.« Meine Cousins, bei denen ich oft übernachtete, wohnten auch in dieser Gegend. Und bei genau diesem McDonald’s hatte ich während meines ersten Highschooljahres gejobbt.

Noch am selben Tag erfuhr ich, dass Whitney eine private Mädchenschule besuchte und Sängerin war. Ihre Mutter hatte seinerzeit die Sweet Inspirations gegründet, eine Gruppe von Backgroundsängerinnen für die großen Stars wie Elvis Presley oder Aretha Franklin. Und Dionne Warwick war ihre Cousine.

Bevor ich weiterging, warf ich ihr einen letzten Blick zu und sagte, ich würde ein Auge auf sie haben. Warum ich das gesagt habe? Ich weiß es nicht, aber ich musste es irgendwie tun.

Wie konnte es sein, dass ich sie noch nie gesehen oder von ihr gehört hatte?

· · · · ·

Ferienbetreuer begleiteten Kindergruppen im Sommer zu verschiedenen Aktivitäten in die Parks von East Orange. Ich suchte mir eine Gruppe von Kids im Alter von sechs bis elf Jahren für den Columbian Park aus. Der lag zufällig in der Nähe meiner ehemaligen Highschool, auf jener Seite der Stadt, wo Whitney wohnte. Und wie es der Zufall wollte, wählte sie das Gleiche. Ich übernahm die Vormittagsschicht, sodass ich am Mittag frei hatte und nachmittags mit ein paar Freunden im Park am großen Feld Basketball spielen konnte. Whitney war nach mir eingeteilt, also übergab ich ihr die Gruppe und zog los. Wenn ich dann vom Spielen zurückkam, entließ sie die Kinder, und wir machten etwas gemeinsam.

Ich war gerade neunzehn geworden, und Whitney war noch nicht ganz siebzehn. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wohin das mit ihr noch führen würde, aber ich spürte genau, dass 1980 ein super Sommer werden würde. Whitney Elizabeth war ein nettes Mädchen, bescheiden, aber charmant. Nach außen strahlte sie Anmut und Selbstbewusstsein aus, aber im Kern unterschied sie sich kaum von all den anderen jungen Frauen in diesem Alter. Obwohl sie auffallend hübsch war, war sie selbst ganz anderer Meinung und hatte ständig etwas an ihrem Aussehen auszusetzen. Ich verstand nicht, wo diese Unsicherheit herkam.

Einmal, ganz am Anfang unserer Freundschaft, fuhr ich im Wagen meiner Mom zu der Adresse, wo Whitney mit ihrer Mutter wohnte. Es war ein weiß getünchtes, mittelgroßes Holzhaus im Cape-Cod-Stil. Als ich davor anhielt, stand sie schon in der Tür. Sie trug ein T-Shirt, in dem sie sehr schlank aussah, und einen Baumwollsweater, den sie sich um die Schultern gebunden hatte. Und dann lachte ich. Sie trug die furchtbarsten Jeans, die ich je gesehen hatte, oben eng und vom Knie abwärts ausgestellt. Sie muss mein Grinsen gesehen haben, als sie zum Auto rüberkam, denn sobald sie eingestiegen war, fragte sie: »Was?«

Ich wählte meine Worte sehr sorgfältig, um sie nicht zu kränken. »Tja, also«, begann ich, »sehr interessant, deine Jeans … Aber warum trägst du ausgerechnet die?«

Sie wollte wissen, was damit sei, und ließ nicht locker, bis es irgendwann aus mir herausplatzte: »Wir müssen dir dringend neue Jeans kaufen!«

»Na schön, was für Jeans brauche ich denn deiner Meinung nach?«, erkundigte sie sich.

»Solche mit geradem Schnitt.«

Daraufhin erklärte mir Whitney, dass sie einen zu kurzen Oberkörper habe, ihre Hüfte zu hoch sitze und dass ihre Knie nach innen zeigten, was unweigerlich zu X-Beinen führe. Sie wollte gar nicht mehr damit aufhören, und es irritierte mich, dass sie so über sich sprach. Nur einen Monat zuvor – das hatte Whitney mir selbst erzählt – hatten sie und ihre Mutter an der Ecke Siebenundfünfzigste und Seventh Avenue vor der Carnegie Hall gestanden, als ein Mann auf sie zukam und sagte: »Entschuldigen Sie, aber da oben ist eine Modelagentur, die suchen genau so Mädchen wie Sie.« Und tatsächlich unterschrieb sie noch am selben Tag einen Vertrag mit Click Models.

Als ich nun also neben ihr am Steuer saß, sagte ich: »Ach komm schon, du bist ein Nachwuchsmodel. Kennst du Cheryl Tiegs oder die Charlie-Werbung mit Shelley Hack in diesen dunklen Röhrenjeans, die aussehen wie Zahnstocher, in denen sie mindestens einen Meter lange Schritte macht? Das bist du!«

Whitney lächelte und entspannte sich ein wenig. Für mich war ihr Lächeln wie die aufgehende Sonne, und ich war glücklich, dass ich sie zum Strahlen bringen konnte. Immer wenn ich die Modemagazine meines Bruders Marty durchblätterte, stolperte ich irgendwann über eine lächelnde Cheryl Tiegs, die einen glücklichen, natürlichen und selbstbewussten Eindruck machte. Sie galt immer als das ganz normale Mädchen aus der Nachbarschaft. Cheryl lebte natürlich keineswegs in meiner Nachbarschaft, aber Whitney schon. Und ich wollte, dass sie sich so schön fühlte, wie sie tatsächlich war.

Also zogen wir los, um Whitney ihr erstes Paar enge Jeans zu kaufen. Damals trug man Marken wie Jordache, Sergio Valente oder Gloria Vanderbilt. Die meisten Mädchen, die ich kannte, kauften modische Modelle mit viel zu vielen Taschen, aber ich machte mir nichts aus diesen Trends. Ich war ein Mädchen, das auf Levi’s 501-er, Lee oder Wrangler stand und zum Shoppen in den Berufsbekleidungsladen an der Broad Street in Newark ging. Mit Whitney ging ich allerdings zu Gap in der Willowbrook Mall und suchte ihr acht Paar gerade Jeans zum Anprobieren raus. Wir entschieden uns für das Modell in ganz dunklem Denim, das genau die richtige Länge hatte, um es oberhalb der Gazelles ein kleines Stück hochzukrempeln. Dazu kauften wir auch noch ein zweites, helleres Paar. Ab diesem Tag trug sie nichts anderes mehr. Dieselbe Whitney Houston, die man später auf der ganzen Welt in glitzernden Roben kannte, war eigentlich ein schlichtes, unkompliziertes Mädchen, das es in seinen Jeans, T-Shirts, Button-down-Hemden und Turnschuhen gerne bequem hatte.

· · · · ·

Es war eine schöne Zeit: Ich hatte viel Spaß mit meiner neuen Freundin, ich hatte einen Job und spielte jede Menge Basketball. Für mich war das nicht selbstverständlich, denn vor allem als ich ein kleines Kind war, war nicht immer alles so rosig gewesen. Im Alter zwischen zwei und sechs Jahren lebte ich mit meiner Familie in Kalifornien. Es waren schwere Zeiten, obwohl sich meine Mutter in Los Angeles eigentlich den Traum vom weiß getünchten Gartenzaun hatte erfüllen wollen. Während mein Vater noch in der Army diente, war sie ihrem Bruder und dessen Frau nachgefolgt, als sie aus Newark wegzogen. Daddy war zwischen 1958 und 1963 im Militärdienst, einen Teil davon leistete er als Fallschirmjäger in Vietnam ab. Später sprach er mit uns nie mehr über diese Zeit. Kurz nach seiner Entlassung folgte er Mom nach Los Angeles. Doch der Traum geriet ins Wanken, als er begann, fremdzugehen und gewalttätig zu werden. Er verlor seinen Job. Und dann war da noch die Geschichte mit dem Welpen.

Der Vorfall war meine erste Berührung mit dem Tod. An Weihnachten, als ich fünf Jahre alt war, öffneten Bina, Marty und ich gerade unsere Geschenke, da fasste unser Vater auf einmal in die Tasche seiner American-Airlines-Jacke und zog ein winziges, strampelndes, hellbraunes Hundebaby heraus. Wir kreischten vor Freude.

Am nächsten Tag spielten wir mit den Kindern aus der Nachbarschaft hinter unserem Wohnhaus, das Hündchen tobte und kletterte ausgelassen auf uns herum. Daddy kam heraus, um zur Arbeit zu fahren. Er stieg in seinen weißen Bonneville und rief uns Kindern, kurz bevor er die Fahrertür zuschlug, noch zu, wir sollten beiseitegehen. Wir gehorchten, doch keiner von uns hatte daran gedacht, den Welpen mitzunehmen. Es war eine grausame Szene, die sich dann vor meinen Augen abspielte: Daddy legte den Rückwärtsgang ein, sah das Hündchen nicht und überfuhr es. Es tat ihm schrecklich leid. Er rief unsere Mutter, sie solle uns ins Haus bringen, damit er die Bescherung beseitigen konnte, bevor er in die Arbeit fuhr.

Danach zogen meine Eltern in einen einstöckigen Bungalow mit drei Schlafzimmern, dessen weißer Putz in der gleißenden Sonne schimmerte. Mein Bruder Marty hatte zur Vorderseite hin sein eigenes Zimmer, und ich teilte mir das hintere mit meiner kleinen Schwester Bina. Ich dachte immer, meine Eltern wären reich, bis mich meine Mutter eines Tages dabei belauschte, wie ich einem anderen Kind beim Spielen aufzählte, was wir nicht alles besäßen, und aus dem Fenster rief: »Sei doch still. Wir essen alle vom gleichen Teller.«

Einmal, als wir Kinder nach Hause kamen, befahl meine Mutter uns, ab jetzt im Haus zu bleiben. Es wurde schon Abend, und die Nachrichten berichteten von Unruhen im Stadtteil Watts. Daddy meinte, er wolle mit unserem Onkel mal rausgehen, um zu sehen, was in dem Chaos zu holen sei. Meine Mutter bat ihn, lieber nicht zu gehen.

»Lass mich hier mit den Kindern doch nicht allein«, flehte sie. Marty war damals acht, ich war fünf, und Bina, das einzige »Kalifornienkind« meiner Eltern, war zwei.

»Ich bin ja gleich wieder da«, sagte Dad mit einer abwinkenden Handbewegung und verschwand in der Nacht.

Mom verriegelte die Tür und ging mit uns in Martys Zimmer, um dort zu warten, bis Dad zurückkam. Draußen war es dunkel, trotzdem konnten wir die schwarz-weißen Streifenwagen der Polizei erkennen, die durch unsere Wohnstraße patrouillierten. Wir verharrten in Martys Zimmer, duckten uns und schielten immer wieder durchs Fenster. Wir hielten Ausschau nach unserem Vater. Wir warteten.

»Dennis«, klagte meine Mutter laut, »warum bist du nicht zu Hause?« Ihre Hände zitterten, wie immer, wenn sie nervös war. Ich umarmte sie, damit sie sich beruhigte. Als mein Vater und mein Onkel endlich heimkamen, war es noch stockdunkel. Ihre Beute bestand aus Autoreifen, mehreren Radios und einem Acht-Spur-Kassettenspieler. Meine Mutter war davon wenig begeistert, aber trotzdem erleichtert. In dieser Nacht schliefen wir alle gemeinsam im gleichen Zimmer.

Meine Eltern stritten sich häufig, über Geld oder wegen der Seitensprünge meines Vaters. Oft schlug er sie.

Ich war sechs, da richtete er meine Mom mit einem Metallaufsatz des Staubsaugers so schlimm zu, dass die Polizei bei ihrer Ankunft einen Krankenwagen rief, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Als sie wiederkam, hatte sie ein blaues Auge und eine riesige Wunde auf dem Knie, die sie für den Rest ihres Lebens als Narbe mit sich herumtragen sollte. Kaum zu Hause, rief sie Marty und mich zu sich ans Bett und fragte: »Was meint ihr, sollen wir eure Großmutter besuchen?«

Wenige Tage später schlich sie mit uns Kindern in den frühen Morgenstunden aus dem Haus, und wir flogen nach Newark. Kurz nach unserer Ankunft rief mein Vater auch schon an und entschuldigte sich. Er setzte sich in den weißen Bonneville und fuhr ohne Zwischenstopp, außer um zu tanken, den ganzen Weg bis an die Ostküste. Sie nahm ihn zurück, doch die Prügel hörten nicht auf.

Auch die Ausschreitungen von Newark erlebten meine Familie und ich hautnah. Dieses Mal blieb mein Vater allerdings im Haus. Die Nationalgarde stand mit erhobenen Gewehren vor unserer Tür und patrouillierte durch die Gänge und den Hof unseres Wohnblocks. Nach halb fünf am Nachmittag, wenn die Straßenbeleuchtung anging, durften wir uns nicht mehr draußen aufhalten.

Die einprägsamen Bilder zugenagelter Ladeneingänge und ausgebrannter Gebäude verblassten allerdings, als ich wenig später zusehen musste, wie mein Vater meine Mutter zu Boden stieß und ihren wehrlosen Körper den Flur unserer Wohnung entlangschleifte. Ich sehe immer noch ihr Gesicht vor mir, wie sie uns anflehte: »Ruft die Polizei«, bevor Körper und Kopf außer Sichtweite verschwanden. Nach diesem Vorfall verließ meine Mutter unseren Vater endgültig, und wieder rannten wir mitten in der Nacht vor ihm weg.

Martin Luther King jr. sagte einmal: »Eine Revolte ist die Sprache derer, die nicht gehört werden.« Manche würden vielleicht in der Wut meines Vaters denselben Ursprung vermuten, der auch dem Zorn und der Verzweiflung über die Diskriminierung und schiere Ungerechtigkeit jener Menschen zugrunde lag, die Los Angeles und Newark damals zum Pulverfass machten. Aber selbst wenn darin ein Körnchen Wahrheit steckt, kann ich es nicht als Entschuldigung akzeptieren. Niemals werde ich die Angst in der Stimme und in den Augen meiner Mutter vergessen, wenn er die Beherrschung verlor: Er trat Türen ein, packte sie und schleuderte sie zu Boden, brüllte und schrie, während Marty und ich ihn anflehten, doch aufzuhören, und die kleine Bina, verwirrt und verängstigt, Schutz suchend ihre Arme nach einem von uns ausstreckte. Die meisten sichtbaren Wunden meiner Mutter verheilten mit der Zeit, doch die unsichtbaren waren unauslöschlich in ihr, meinem Bruder, meiner Schwester und mir eingebrannt.

Janet Marie Williams Crawford baute sich ein neues Leben auf. Sie ging aufs College und machte ihren Master. Als ich elf war, zogen wir in eine neue Wohnung in New Jersey. Zwei Jahre später war sie ganz aus dem Häuschen, als sie erfuhr, dass in Kuzuri-Kijiji, dem damals größten Immobilienprojekt eines schwarzen Bauunternehmens, Gartenwohnungen frei waren. In Swahili bedeutet der Name »schönes Dorf«. Mom erzählte all ihren Freundinnen davon – zum größten Teil ebenfalls alleinstehende Mütter mit Kindern –, die dann auch dort einzogen.

· · · · ·

Schon als Kind wusste ich, dass ich anders war als andere Mädchen, und ich hatte kein Problem damit. Während Bina ihre Jugendjahre mit Partys, Make-up und Jungsflirtereien verbrachte, interessierte mich das alles nicht. Der einzige Teil meines Körpers, den ich nicht besonders mochte, waren meine knochigen Beine, die einmal irgendeinen Jungen dazu veranlassten, mir »Miss Twiggy« hinterherzurufen.

Wenn ich mich bei meiner Mutter darüber beschwerte, sagte sie nur: »Du kannst doch laufen auf diesen Beinen, oder nicht? Und obendrein ziemlich schnell rennen. Du solltest also dankbar sein.«

Wenn Klassenfotos gemacht wurden oder ich aus irgendwelchen anderen Gründen mein schulterlanges Haar offen trug, starrten mich die Männer mit solcher Begierde an, dass ich innerlich zusammenzuckte. Versager. Ich war doch noch ein Kind. Immer wenn ich zur Schule aufbrach, band ich mein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen.

Mit meinem Vater wollte ich nicht das Geringste gemein haben, und doch brauchte man mich nur anzusehen, um zu wissen, dass ich ganz nach ihm kam. Immer wieder kam es vor, dass erwachsene Männer, die auf der Straße unterwegs waren, in Lastwägen vorbeifuhren oder die Post austrugen, mich aufhielten und fragten: »Sag mal, bist du nicht Dennis Crawfords Tochter?«

In der Highschool war mein Vater ein herausragender Sportler gewesen, der beim Football als Tailback den Rekord an erzielten Yards in ganz New Jersey hielt. Als klar wurde, dass mein Bruder Marty kein Interesse an Sport zeigte, begann ich, mit meinem Vater, der ein Fan der Miami Dolphins war, Football zu gucken und ihm dabei sein Bierglas aufzufüllen – was ich total gerne tat, weil ich dafür auf einen Stuhl klettern, den Hebel betätigen, das Glas schief halten und sogar manchmal einen Schluck oder zwei von dem überlaufenden Schaum nehmen durfte. Dann erzählte er mir zum Beispiel, dass die Giants erst sehr spät den ersten schwarzen Runningback engagierten oder so manch andere Beobachtung über schwarze Spieler und den Sport im Allgemeinen. Neben der Tatsache, dass ich athletisch gebaut war und mir jede Art von Sport leichtfiel, hatte ich auch viel von dem Ehrgeiz meines Vaters geerbt.

1974 ging ich an die Barringer Highschool in Newark. Gewöhnlich schaltete ich schon am Morgen WABC Radio ein und hoffte, dass sie »Bohemian Rhapsody« von Queen spielen würden – ein gigantischer Song, auf den ich total abfuhr. Nach der Schule ging ich meilenweit zu Fuß die Park Avenue entlang nach Hause, um mir das Busgeld für Süßigkeiten aufzusparen. An einem Teilstück, dort wo Newark an East Orange grenzt, hing immer ein Haufen trinkender Männer vor Cooper’s, einem Schnapsladen, herum. Regelmäßig musste ich mir irgendwelche dummen Sprüche anhören: »Hey, Kleine! Komm doch her, du Süße!« Ich ging weiter. Danach kam ich an einem Diner vorbei, in dem eine Frau diesen köstlichen Süßkartoffelkuchen verkaufte, der nicht orange war, weil er, so erklärte sie mir, mit weißen Süßkartoffeln zubereitet wurde. Ich war so oft da, dass sie mir das Stück irgendwann schon hinhielt, sobald ich die Ladentür aufmachte.

Samstagmorgens stand ich früh auf und joggte von East Orange bis rauf nach North Ward, das zu Newark gehörte, und dann zurück über den Branch Brook Park nach Hause. Mit dem Fahrrad fuhr ich, so weit mich meine Beine trugen, zuerst noch auf einem schwarzen Kinderrad mit Bananensattel, später dann auf meinem geliebten schwarzen Kabuki mit den Goldbuchstaben. Ich fuhr einfach drauflos, nur um mir meine Welt ein bisschen größer zu machen.

· · · · ·

Ich erinnere mich, dass ich schon als Kind ein zwiespältiges Verhältnis zum Thema Liebe hatte. Meine Mutter und mein Vater liebten mich, das war klar, aber die Liebe zwischen ihnen beiden taugte als Vorbild wenig. Ich wusste, dass ich etwas anderes aufbauen wollte als das, was meine Familie mir vorlebte. Ich betete für ein anderes Leben, sehnte mich nach einer anderen Form der Liebe.

Mein Wunsch ging in Erfüllung – zumindest aus Sicht einer Teenagerin –, als ich Raynard Jefferson zum ersten Mal begegnete. Ich saß draußen vor unserem Haus auf einer Schaukel, als er vorüberging und sich unsere Blicke kreuzten. Dann fragte er seinen Cousin Drayton nach mir, ich konnte es von seinen Lippen ablesen: »Wer ist das?« Mehr war nicht nötig.

Ich war fünfzehn, und Raynard war meine erste Liebe. Er war ein stiller Junge, etwa gleich groß wie ich, sah gut aus und hatte schöne Lippen. Er war der dritte von drei Jungs in seiner Familie. Als wir uns kennenlernten, war kurze Zeit davor einer seiner Brüder ermordet worden, und Raynard litt immer noch sehr unter dem Verlust. Ich war ihm gerade zur rechten Zeit über den Weg gelaufen, um seinen Schmerz ein wenig auffangen zu können. Raynard besuchte die Seton Hall Prep School, die kilometerweit entfernt in West Orange lag, also stand ich jeden Morgen ein wenig früher auf, um ihn zum Zug zu begleiten, der fünf Minuten von unserem Haus entfernt abfuhr. Jeden Nachmittag nach der Schule machte ich auf dem Nachhauseweg bei ihm Halt und verbrachte die meiste Zeit mit ihm in seinem Zimmer im dritten Stock, wo wir in unanständigen Zeitschriften über die besten Positionen beim Sex lasen und uns ausmalten, nach Kalifornien durchzubrennen. Raynard war ein großartiger Junge. Er behandelte mich stets sanft und respektvoll, auch wenn er mich berührte. Ich liebte ihn, damals, und das fünfzehnjährige Mädchen in mir wird ihn für immer weiterlieben.

Mom war von der Beziehung, die sich da anbahnte, alles andere als begeistert, und daraus machte sie auch kein Geheimnis. Sie sagte, ich hinge emotional zu sehr an Raynard und dass er sie an meinen Vater erinnere, wobei ich wirklich nicht sagen kann, in welcher Hinsicht. Ungeachtet dessen ließ sie mich meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich entschied also, ihn weiterhin zu sehen. Als sie einmal wissen wollte, ob ich etwas zur Verhütung bräuchte, lautete meine Antwort: »Wenn ich bereit bin, mit ihm ins Bett zu gehen, bin ich auch bereit für ein Baby.« Raynard und ich machten ständig rum, gingen aber niemals bis zum Ende, weil ich Angst hatte, schwanger zu werden. Als meine Mutter mit siebzehn schwanger wurde, hatte meine Großmutter väterlicherseits darauf bestanden, dass mein Vater, der damals achtzehn war, meine Mutter heiratete.

Was dabei herauskommt, erfuhren wir Kinder aus erster Hand. Mit der Heirat unserer Eltern sollte der gute Ruf beider Familien gerettet, dem Paar Stabilität gegeben und die Sünde des vorehelichen Geschlechtsverkehrs wiedergutgemacht werden. Stattdessen behandelte sie der Mann, von dem sie nun nicht mehr loskam, obwohl sie ihn sich unter normalen Umständen niemals ausgesucht hätte, ohne jeden Respekt, verprügelte und betrog sie.

Zum Glück führte ich mit Raynard weiterhin eine gesunde Beziehung, außerdem gab es auch sonst jede Menge Dinge, um die ich mich kümmern musste. Meine Highschool war eine Kaderschmiede für vielversprechende Nachwuchssportler, in der die Colleges eifrig nach neuen Studenten für ihre Football-, Basketball- und Baseballmannschaften fischten. Die NFL-Legende Andre Tippett war zum Beispiel damals in meiner Klasse in Gesundheitskunde, einmal ließ ich ihn sogar von mir abschreiben.

Ich war ein sehr aktives Kind – immer mit dem Fahrrad oder mit einem Basketball unterwegs, außerdem ging ich nicht, sondern rannte –, aber ich war keine Athletin. Mein großes Vorbild war Marty, der Klarinette, Cello und Tenorsaxophon spielte, und wie jede kleine, nervige Schwester wollte ich genauso werden wie er. Also nahm ich das Glockenspiel zur Hand und wurde Mitglied in der Marching Band. Es war neben der Schule ein zeitintensives Hobby, aber an Tagen, an denen Sportveranstaltungen oder Feiertagsumzüge stattfanden, konnte man unsere Rhythmussektion schon aus meilenweiter Entfernung hören. Wenn wir dann Seite an Seite heranmarschierten wie ein blau-weißes Meer aus zweihundertfünfzig Musikerinnen und Musikern, sorgten wir für Gänsehaut auf den Bürgersteigen und den Rängen des Newark School Stadium.

Ich hatte meinen festen Tagesablauf und keineswegs die Absicht, daran etwas zu ändern, bis mir einmal im zweiten Highschooljahr drei coole, ältere Mädchen aus der Schulmannschaft im Basketball vor den Schließfächern den Weg abschnitten. Sie erzählten von einem Probespiel und sagten, dass sie nach Nachwuchstalenten für die Mannschaft suchen. Sie hatten mich beim Körbewerfen im Sportunterricht beobachtet und wollten, dass ich mir die Mannschaft mal ansehe.

»Du kommst zu dem Probespiel«, sagte die Anführerin zu mir. Und das war keine Frage, sondern ein Befehl.

»Klar, okay«, antwortete ich. Ich lächelte flüchtig, bevor ich mir meine Sachen von der Bank schnappte und mich verdrückte.

Nachdem ich lange darüber nachgegrübelt hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich nichts zu verlieren hatte, also ging ich an besagtem Tag in die Sporthalle und schaffte es ins Team.

Coachin Carol Yvonne Clark – die Trainerin, die mir dann später den Job beschaffte, bei dem ich Whitney traf – sah mich bei einem Match gegen ihre Mannschaft zum ersten Mal spielen. Wenig später kam sie zu uns nach Hause und stellte sich vor: »Ich bin Cheftrainerin der Clifford J. Scott Highschool in East Orange. Du spielst wirklich gut. Hast du schon mal daran gedacht, ans College zu gehen? Wenn du zu uns an die Highschool kommst, wirst du definitiv sichtbarer und hast eine bessere Chance, an dem College deiner Wahl genommen zu werden.« Das leuchtete mir ein, also plante ich, zum zweiten Quartal der elften Klasse an die Clifford Scott zu wechseln.

Als ich Raynard die guten Neuigkeiten überbrachte, war das Erste, was er sagte: »Dann werde ich dich verlieren. Bitte geh nicht.« Das überraschte mich, aber er hatte natürlich recht. Ich weiß nicht mehr genau, wann oder warum wir anfingen, uns auseinanderzuleben, aber kurz nachdem ich die Schule gewechselt hatte, war es vorbei.

In diesem Jahr ließ ich es richtig krachen. Ich erspielte in meiner ersten Saison über eintausend Punkte und führte mein Team zum Gruppensieg, obwohl wir im Halbfinale dann leider verloren. Meine Mutter arbeitete viel und hatte keine Zeit, zu meinen Spielen zu kommen. Mein Vater war ohnehin kaum da, tat aber immer so, als wüsste er genau, was bei meiner Basketballmannschaft so abgeht. Ich glaube, er las im Newarker Star-Ledger oder einer anderen Lokalzeitung aus New Jersey unsere Spielergebnisse nach. Einmal kam er zu einem Match in der Countyliga und rief mir hinterher: »Du musst noch gemeiner werden.«

Nach meinem Abschluss spielte ich in der berühmten Rucker Park League in Harlem und reiste mit den New Jersey Big Heads, den besten Basketballspielerinnen des Bundesstaates, durchs Land. Es war eine super Saison. Ich spielte so gut wie noch nie, und außerdem lernte ich im Team meine enge Freundin Val Walker kennen.

Ich wurde von der Seton Hall University angefragt, die damals in der zweiten Division spielte, und wollte schon zusagen. Doch in jenem Sommer veranstaltete die Montclair State eine Sommerliga, an der die besten Spielerinnen aus den angrenzenden drei Bundesstaaten ihr Talent beweisen konnten. Ich war in diesem Sommer eine der Topscorerinnen. Val, an deren Seite ich immer spielte, wurde später am College sogar ins All-American-Team berufen.

Im Doppelpack mit Val wurde ich auch von Coachin Vivian Stringer von der Cheyney State angeworben, einer Ikone des weiblichen College-Basketballs. Ich lehnte ab, unter anderem weil ich schon einmal an einer schwarzen Schule gewesen war, und entschied mich für die Montclair State, die Drittplatzierte in der ersten Division war und eine rege Reisetätigkeit versprach.

Nach jahrelangem hartem Training und unzähligen Körben, die ich geworfen hatte, war ich richtig gut in Form. Aber als die Saison losging, setzte mich meine Trainerin in den Matches nicht ein. Wenn ich Glück hatte, durfte ich mal für zwei oder drei Minuten aufs Spielfeld. Ansonsten klebte mein Hintern auf der Ersatzbank. Und wenn sie dann mit gerunzelter Stirn und verschränkten Armen frustriert vor der Bank auf und ab lief, wollte ich aufspringen und sie anbrüllen: »Du dumme Gans, ich bin direkt hier vor deiner Nase!«

Ich war stinksauer. Es wollte mir einfach nicht in den Kopf, vor Zorn kämpfte ich nach jedem Spiel mit den Tränen. Außerdem verlernt man ja alles, wenn man dauernd nur auf der Bank hockt! Coachin Clark und meine Mom sahen eines meiner Spiele, und beide meinten danach, dass rassistische Gründe dahinterstecken mussten. Ich denke auch, dass die Trainerin es nicht gewohnt war, mit schwarzen Mädchen umzugehen, schließlich war ich die erste Farbige, die es ins Team geschafft hatte. Und noch dazu in meinem ersten Jahr.

Ich suchte Zuflucht bei den schwarzen Mädchenverbindungen auf dem Campus: AKA, Phi Beta Sigma, die Deltas. Sie waren für mich wie große Schwestern, die immer irgendetwas kochten, und wenn ich Hunger hatte, gaben sie mir etwas ab. Sie boten mir ihre Freundschaft an. Wenn ich bei ihnen war, fühlte ich den Rückhalt, das Verständnis und die Kameradschaft, die mir in meinem Team fehlten.

Was mich zusätzlich kränkte, war, dass ich am Anfang meines zweiten Jahres dazu ausgenutzt wurde, andere schwarze Spielerinnen anzuwerben: Tracey Brown, Sharon Ross und Bonita Spence. Wir verstanden uns gut, doch zu dem Zeitpunkt war die Sache für mich schon gelaufen: Ich wollte weg.

Ich war dankbar, als die Trainerin von Monmouth mich für ihr Team anfragte. Montclair verließ ich nach dem ersten Semester meines zweiten Collegejahres. Das einzige Problem war, dass ich für das Sommersemester kein Stipendium mehr bekommen konnte, also beschloss ich, in der Zwischenzeit zu jobben und bis zum Herbst ein bisschen Geld auf die Seite zu legen. Bonita Spence stammte ursprünglich aus Atlantic City und erzählte mir, dass die Casinos dort gerade aufmachten und Mitarbeiter suchten. Sie bot mir an, bei ihrer Mutter unterzukommen. Also machte ich mich auf den Weg und fand eine Anstellung als Sicherheitsbedienstete im Bally’s Park Place.

Anfangs durchkämmte ich das Casino in einer dieser typischen grauen Polyesteruniformen, aber nach drei Wochen stellte sich mir ein gut gekleideter Mann vor, der erklärte, er habe mich beobachtet und wolle, dass ich ins Detektivteam komme, um dort als nicht uniformierte, verdeckte Ermittlerin zu arbeiten. Danach konnte ich tragen, was ich wollte oder was der Job eben erforderte. Manchmal reichten Stoffhosen und eine Bluse, aber wenn ich an der Bar im Einsatz war, musste ich mich unauffällig unter die anderen Damen mischen und entsprechend gekleidet sein. Die Spesen bekam ich ersetzt, sodass ich kein Problem hatte, unter all den schicken Leuten nicht aufzufallen. Dann saß ich am Tresen, plauderte mit Kunden und nippte an verdünnten Cocktails.

Die Detektivabteilung lag unterhalb des Lieferanteneingangs, hinter einer Sicherheitstür, wo sich ein Büro mit lauter Überwachungskameras befand. Mein Job war es, nach Kartenzählern Ausschau zu halten, Prostitution zu unterbinden und die Gesichter der Kunden mit einem Katalog von Verbrecherfotos abzugleichen. Manchmal kommandierte man mich in spezielle Ecken des Casinos ab, wo eine gesuchte Person auf einem der Monitore entdeckt worden war. Ab und zu musste ich auch Kopfhörer aufsetzen, Gespräche in verwanzten Hotelzimmern mitverfolgen und alles, was ich gehört hatte, aufschreiben. Meine Schicht dauerte sechzehn Stunden, danach verschlief ich den Tag, so hatte ich nie Zeit, meine großzügigen Gehaltsschecks auszugeben. Ich mochte die ständige Wachsamkeit und den Blick auf Details, die dieser Job erforderte.

Ein halbes Jahr später kehrte ich mit einem Haufen Geld nach East Orange zurück. Den Job beim Gemeindezentrum hätte ich also gar nicht gebraucht, aber es konnte ja nie schaden, noch etwas dazuzuverdienen. Außerdem hatte ich Coachin Clark eine Menge zu verdanken, also zögerte ich keine Sekunde, als sie anrief und mich um einen Gefallen bat. Auf mich konnte sie sich verlassen. Was sie nicht wissen konnte, war, dass ihr frühmorgendlicher Anruf mein Leben für immer verändern würde.

· · · · ·

Wenige Tage nachdem Whitney und ich uns im Sommerjob kennengelernt hatten, gingen wir gemeinsam zum Mittagessen. Als wir danach zur Tür raus waren, zog sie keine zehn Schritte weiter eine Zigarette aus ihrer Brusttasche. Ich glaube, ich muss wohl etwas verdutzt dreingeschaut haben.

»Ja, ich rauche«, sagte sie, und dann kramte sie auch noch einen Joint heraus. Jetzt war ich wirklich baff. Sie sah für mich nicht wie jemand aus, der kiffte.

»Oh, und du rauchst wohl auch noch andere Sachen«, stellte ich fest. Whitney lachte und steckte den Joint wieder ein.

Ich hatte am College das ein oder andere Mal eine Bong geraucht, das waren aber schon alle Erfahrungen, die ich mit Drogen gemacht hatte. An der Highschool wurde ich mal in die hinterste Reihe versetzt, weil ich geschwätzt hatte. Dort saß in der Bank nebenan ein Kind, das kleine Tütchen mit Gras verhökerte und bereit war, mir einen Teil des Geschäfts abzutreten: Ich durfte in kleinen pinken Säckchen Marihuana an die Cheerleader verkaufen. Dabei verdiente ich 300 Dollar, ließ es aber trotzdem nach zwei Wochen wieder sein. Kunden und Geld vermehrten sich zwar wie von selbst, aber ich hatte Angst, erwischt zu werden und dass meine hart arbeitende Mutter irgendwann nach Hause kommt und feststellen muss, dass ihre Tochter im Knast sitzt.

· · · · ·

»Nenn mich einfach Nippy«, forderte Whitney mich auf. Sie sagte, ihr Vater habe ihr den Spitznamen gegeben, in Anlehnung an irgendeine freche Comicfigur.

Nach und nach erfuhr ich immer mehr über sie. Nip erzählte mir von ihrem Freund Craig, dessen Mutter ein Gründungsmitglied der Sweet Inspirations sei. Gesehen habe ich die beiden allerdings nie miteinander.

Ich traf mich zu dieser Zeit mit niemandem, allerdings gab es ein kleines Problem mit einem Mädchen aus meinem Basketballteam, das ziemlich besitzergreifend war. Wir hatten uns ein paarmal geküsst, aber darüber hinaus dachte ich mir eigentlich nichts dabei, bis eine meiner Zimmergenossinnen mich ins Bild setzte. Ich hatte wieder mal gar nichts kapiert. Jedenfalls hielt auch meine Mutter wenig von ihr und nahm in ihrem Unmut kein Blatt vor den Mund: »Dieses Mädchen versucht, ein Netz um dich zu spinnen, Robyn«, sagte sie. Ich weiß noch, was ich ihr antwortete: »Aber Mom, wenn sie unbedingt meine Uniform bügeln will, dann soll sie’s doch tun!«

Doch es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, dass Mom recht hatte. Dieses Mädchen war ein Kontrollfreak, und ich musste einen Weg finden, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Einmal traf ich sie in einer Wohnung auf der anderen Seite meiner Wohnanlage, doch als ich gehen wollte, weigerte sie sich, mich rauszulassen. Sie stellte sich einfach in die Tür, sodass ich mehrere Stunden dort bleiben und auf Val und Paulette – eine andere Teamkollegin der Big Heads – warten musste, die mich zum Spielen abholen wollten. Als sie dann endlich da waren, trat das Mädchen irgendwann zur Seite, und ich rannte an ihr vorbei. Sie griff noch nach meinem Arm, aber ich drehte mich seitlich weg. Dabei knallte ich mit dem Kopf gegen eine Ziegelmauer und zog mir eine fette, blutige Beule zu.

Ich erzählte Whitney von meiner misslichen Lage, aber sie meinte nur: »Hak die Sache ab, ich hol dich da raus.« Ich fragte nicht, was sie damit meinte – zwischen uns blieben solche Dinge manchmal unausgesprochen –, aber sie hielt ihr Versprechen. Nie wieder musste ich mich mit dem Mädchen auseinandersetzen, sie verschwand einfach aus meinem Leben, während Whitney und ich immer enger zusammenwuchsen.

· · · · ·

Jeder sah auf den ersten Blick, dass wir beste Freundinnen waren, aber zwischen uns reifte noch mehr heran. Wir wurden unzertrennlich. Wenn wir nicht bei mir zu Hause waren, dann waren wir eben bei ihr. Ihr Zimmer war das reinste Chaos. Alles lag herum, Kleider türmten sich auf dem Boden, ihr Bett war nie gemacht, Schultasche, Schuluniformen und Handtaschen hatte sie irgendwohin gepfeffert. Einmal, als ich bei ihr war, hörten wir ein seltsames Knistern. Wir verfolgten das Geräusch, bis wir auf eine Maus stießen, die in ihrer Tasche hockte und Lay’s Kartoffelchips fraß.

Einige Wochen nachdem wir uns kennengelernt hatten, trafen wir uns bei Nippy. Erst bummelten wir ein Weilchen in aller Ruhe durch ihr Viertel, dann wurden wir müde, gingen rein und saßen dann mit dem Rücken ans Sofa gelehnt nebeneinander auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Wir redeten und redeten, bis sich unsere Gesichter auf einmal ganz nahe kamen.

Der erste Kuss war lang und warm und süß wie Honig. Als sich unsere Lippen schließlich trennten, schauten wir uns lange tief in die Augen. Ich wurde total nervös, und mein Puls schoss hoch. Was passiert jetzt? Was wird sie sagen? Wahrscheinlich ist sie jetzt sauer? Ich wusste gar nichts mehr, nur dass da zwischen uns etwas passierte.

Und dann sagte sie: »Ich weiß nicht, wann meine Brüder heimkommen, sonst würde ich dir noch was zeigen.«

Es war total krass. Nip konnte dich in allerhand Schwierigkeiten reinziehen, wenn sie nur die Gelegenheit dazu bekam. Meine Mutter hatte das gleich kapiert. Als sie Whitney das erste Mal sah, sagte sie: »Du siehst aus wie ein Engel, aber ich weiß, dass du keiner bist.«

ZWEI Wie ein Engel

· · · · ·

Whitney war keine, die laut singend herumstolzierte und allen zeigte, was sie draufhat. Ganz im Gegenteil. Aber in dem Sommer, als ich sie kennenlernte, trällerte sie ständig Chaka Khans neues Album rauf und runter, im Haus, im Auto oder auf der Veranda vor dem Haus. Am liebsten sang sie »Clouds«, »Our Love’s in Danger« und »Papillon (aka Hot Butterfly)«, in denen Luther Vandross, Whitney und ihre Mutter Cissy, die als Backgroundsängerin selbst eine Legende war, zu hören waren. Immer wenn diese Lieder liefen, sang sie die vollständige Backgroundstimme mit, während sie sich die Kopfhörer ihres Walkmans an die Ohren presste, als wäre sie im Aufnahmestudio. In der Öffentlichkeit hielt sie sich meist zurück, nur ab und zu entglitten ihr ganz leise ein, zwei Zeilen.

Musik steckte in jeder Faser ihres Körpers. Sie liebte sie, konnte ohne sie nicht leben und wusste, dass sie Profisängerin werden wollte. Seit sie zwölf Jahre alt war, verfolgte sie unnachgiebig dieses eine Ziel. Sie konzentrierte all ihre Energie darauf und plante sämtliche Schritte, die notwendig waren, um es zu erreichen. Damals war sie gerade dabei, eine Band zusammenzustellen und ein Songrepertoire zu erarbeiten, mit dem sie ihr Talent unter Beweis stellen konnte. Es war ein berauschendes Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der so klare Vorstellungen hatte. Whitney Elizabeth Houston war eine Ausnahmeerscheinung.

Whitney erzählte mir gern von ihrem ersten Mal im Studio, als sie für Chaka Khan im Backgroundchor sang. Chaka hörte sie, unterbrach die Session und sagte: »Stell dich näher ans Mikro.« Für Whitney war das wie ein Ritterschlag. Wenn wir dann bei ihr im Garten waren, stellte sie oft ihren Walkman an und legte los:

Chanson papillon, we were very young

Like butterflies, like hot butterfly.

»Hör dir diese Stelle mal genau an! Hast du gehört, wie Chaka das macht?« Whitney spielte die Lehrerin. »Und jetzt? Hör mal jetzt!«

Immer wieder ließ sie dasselbe Lied laufen, und ich hörte zu, als ihre gelehrsame Schülerin. Whitney machte mich auf Chakas perfekte Phrasierung aufmerksam und erklärte mir, dass sie ihre Stimme einsetzen konnte wie ein Musikinstrument. Wenn sie hohe Töne sang, klang sie wie eine Trompete, sie konnte aber auch klingen wie ein Tenorsaxophon. Außerdem war Whitney begeistert von ihrer klaren Aussprache.

»Gründlich wie ein katholisches Schulmädchen. Man versteht jedes einzelne Wort.«

Schon im Sommer zuvor hatte mir Val ihre Liebe zu Chaka Khan gestanden, damals hatte ich diese aber noch nicht nachvollziehen können. Doch jetzt hörte ich genau hin, und es stimmte: Jedes Wort war ganz deutlich zu hören, klar wie eine Glocke. Whitney nahm jede einzelne Zeile auseinander, bis ich verstanden hatte, was so besonders an Chaka war.

»Chaka bekommt nicht die Anerkennung, die sie verdient«, pflegte Whitney zu sagen.

Wenn sie nicht gerade die Genialität anderer Sängerinnen analysierte, machte es Whitney großen Spaß, mir die Aufnahmen ihrer Mutter näherzubringen. Es war offensichtlich, dass sie jede Platte rauf und runter gespielt hatte und jeden Ton kannte, den ihre Mutter darauf sang. Immer wenn eine Platte lief, auf der ihre Mutter zu hören war, wechselte Nippy in diesen ehrfürchtigen Tonfall, den sie sonst ausschließlich für Superstars wie Aretha Franklin reserviert hatte. Auch wenn Cissy nur den Backgroundgesang beisteuerte, tat Whitney, als wäre sie die Leadstimme. »Du musst dir mal alles von meiner Mutter anhören«, sagte sie eines Tages und begann, jeden einzelnen Song aufzulegen, an dem Cissy je mitgewirkt hatte. Stolz demonstrierte sie mir, warum Cissy das dreifache Honorar verlangen konnte als andere.

Daydreamin’ and I’m thinking of you

Look . . . at . . . my mind . . . floating . . . away

Der Anfang von Arethas »Day Dreaming« hatte mich immer schon fasziniert, aber nach dem Musikmarathon mit Whitney wurde mir klar, dass dieser besondere Charme der Nummer Cissys Verdienst war. Bis heute besitze ich alle Alben, an denen sie je mitgewirkt hat, und kann ihre Stimme aus Liedern wie Donny Hathaways »I Know It’s You«, Chakas »Roll Me Through the Rushes« und Luthers »You’re the Sweetest One« klar heraushören.

Nach diesem stundenlangen Intensivkurs zur Diskografie ihrer Mutter überreichte mir Nippy eine Pressung von Cissys Soloalbum, das den Titel »Cissy Houston« trug. Einer der Songs darauf, »Things to Do«, gefiel mir besonders. Auf dem Cover war Cissy Houston zu sehen, die in einem korallenroten Oberteil mit Stehkragen durch ein aufgerissenes Loch in einer grauen Papierwand lächelt. Ich versuchte, die Frau mit der gläsernen Stimme mit der Mutter in Einklang zu bringen, die Whitney, ihrer eigenen Aussage zufolge, das Gefühl gab, klein und unbedeutend zu sein.

Mit der Zeit erfuhr ich alles über die Jahre, die ihre Mutter mit den Sweet Inspirations verbracht hatte, und wie sie im noch rassengetrennten Süden durch Hintereingänge und Küchen zu den Auftritten schleichen mussten, weil es Schwarzen nicht erlaubt war, durch die Vordertür zu gehen.

Whitney erzählte, dass ihre Mutter oft davon schwärmte, wie gutaussehend Elvis gewesen sei und wie gut er sich um sie alle gekümmert habe. Eines ihrer wertvollsten Besitztümer war ein Schmuckstück, das sie einmal von ihm bekommen hatte.

Wie in den meisten schwarzen Familien standen auch bei mir zu Hause alle auf Musik. Mein Vater hörte Johnny Mathis und Phyllis Hyman, meine Mutter war ein großer Fan von Tony Bennett, Barbra Streisand und Morgana King. Mein Bruder Marty fuhr auf Black Ivory, Dr. Buzzard’s Original Savannah Band, Motown und Clubsounds ab, weil er gerne tanzte. Als ich zwölf war, hatten Marty, meine Cousins und ich sogar eine eigene Band, die sich die »5 Shades of Soul« nannte. Bis Basketball irgendwann meine ganze Aufmerksamkeit aufsaugte, traten wir mit Songs wie »Natural High« von den Bloodstones oder »O-o-h Child« von den Five Stairsteps bei Familienbarbecues oder Talentwettbewerben in Newark auf.

Whitney nahm mich immer öfter zu ihrer Cousine Felicia und ihrem »Cousin« Larry mit, der eigentlich kein Verwandter, sondern nur ein enger Freund war. Die drei waren wie die Musketiere. In ihrem Kirchenchor sangen sie gemeinsam Medleys, und manchmal kam es vor, dass sie sich im Radio einfach einen Song aussuchten und ihn dann aufführten.

Einmal erzählte ich Whitney, dass ich schon immer mal in einem Kirchenchor singen wollte, es aber leider nie geschafft habe. Als ich noch klein war, gingen wir in die Kingdom-Hall-Kirche im Stadtzentrum, wo meine Urgroßmutter eine Kirchenälteste war. Dort wurde allerdings weder gesungen noch gepriesen. Bei diesen Gottesdiensten kamen kein Rhythmus und auch keine richtige Feierstimmung auf. Meine Mutter, die spirituell stets eine Suchende war, klapperte jahrelang verschiedene Gotteshäuser ab, um irgendwann eine Kirche zu finden, in der sie sich zu Hause fühlte. Als Kind ging ich noch mit, aber als Teenager war ich so sehr mit Basketball beschäftigt, dass ich es nur noch selten schaffte. Bina und Marty hingegen begleiteten meine Mom weiterhin auf ihrer Suche. Wichtig war meiner Mutter aber nur, dass wir Kinder die Existenz einer höheren Macht erkannten. Und das taten wir. Zu Hause hörten wir nie Gospelmusik, aber wenn Aretha Franklin sang, war der Gospel trotzdem allgegenwärtig. Daran führte kein Weg vorbei.

Das Singen im Chor lag Whitney sehr am Herzen, aber es gab Zeiten, in denen sie keine Lust hatte, in ihre Familienkirche zu gehen, weil diese »unaufrichtig und voller Heuchler« sei. Einmal, als wir am Abend verabredet waren, rief sie mich an und erzählte, dass ihre Mutter sie dazu zwingen wolle, mit dem Pfarrer, Reverend Dr. C. E. Thomas, und dessen Sohn auszugehen. Whitney hatte die leise Vermutung, dass dieses Doppeldate ihrer Mutter und dem Pfarrer, einem verheirateten Mann, als Vorwand dienen sollte. Ich sah den Mann zwar nie aus Cissys Schlafzimmer kommen, aber doch im Unterhemd am Küchentresen sitzen.

Whitney wollte nicht zu diesem Treffen gehen, aber Cissy meinte nur: »Es ist deine Pflicht als meine Tochter.« Widerwillig, enttäuscht und durcheinander ging sie schließlich hin. Als ich sie dann am nächsten Tag traf, sagte sie: »Er mochte mich, aber ich interessiere mich nicht für ihn.«

Soviel ich weiß, ist nie wieder so etwas vorgefallen.

Obwohl es Sommer war, ging Whitney mindestens dreimal die Woche in die Kirche. Am Donnerstagabend fand die Probe statt, und egal wo wir unterwegs waren oder was wir gerade machten, sie nahm daran teil. Ihre Mutter war verantwortlich für die musikalische Gestaltung in der Kirche und leitete die Chorproben. Whitney war immer pünktlich dort, schließlich war sie Cissy Houstons Tochter, und ihr blieb gar keine andere Wahl. Ich verstand das gut. Eine Chorprobe war doch im Grunde wie Basketballtraining: Wenn du zu spät kommst, hältst du das ganze Team auf.

Wenn Whitney, Larry und Felicia über ihre Lieder und Soloparts diskutierten, kam es mir vor, als besprächen sie die Matchtaktik. Und in gewisser Weise stimmte das auch: In East Orange und Newark erfreuten sich diese Kirchenchöre gleich großer Beliebtheit wie Basketballmannschaften. Die Chöre traten in Wettbewerben gegeneinander an oder besuchten einander in ihren Kirchen. Whitney war die große Attraktion des Jugendchores der New Hope Baptist Church. Aber auch die angrenzenden Kirchengemeinden hatten ihre jungen Stars: Nur ein paar Kilometer weiter, an der Chancellor Avenue, sang eine sehr junge Faith Evans in der Emmanuel Missionary Baptist Church.

· · · · ·

Als die drei ihre Vorgehensweise für das nächste Konzert zu Ende besprochen hatten, meinte Whitney zu mir: »Es wäre schön, wenn du auch kommst, Robyn.« In der New Hope Baptist Church sollte eine Musikmesse stattfinden, und jeder wusste, dass die Chöre der Kirche ein Knüller waren. Die Kirchengemeinde war an Besucher gewöhnt, aber dieses Mal war das Programm so populär, dass die Kirche sicher zum Bersten voll sein würde. Whitney hatte nur mich eingeladen, was mich sehr stolz machte, außerdem würde ich sie nun endlich singen hören.

Obwohl ich nicht mehr regelmäßig zur Kirche ging, war ich mit der Bibel vertraut. Ich glaubte an die Heilige Schrift. Mein Bruder und meine Schwester waren beide irgendwann getauft worden, über meine Stirn ist das Weihwasser allerdings nie gegossen worden. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich oft beim Training oder zu Auswärtsspielen unterwegs war, an Sonntagen war ich also selten zu Hause. Trotzdem wollte ich das Wort Gottes für mich entdecken, also begann ich mit fünfzehn, mich von der Genesis bis zur Offenbarung durchzuarbeiten. Es fühlte sich an, als würde ich zurück in eine andere Zeit versetzt. Die drastische Darstellung von Sodom und Gomorrha hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck, und jedes Mal wenn ich sündigte, rief ich Jesus um seine Güte und Gnade an. Ich glaubte an Jesus und ging davon aus, dass all die guten Taten und Wunder, die in der Heiligen Schrift beschrieben waren, wahrscheinlich auch stimmten.

Whitney kannte die Bibel wie ihre Westentasche. Sie erzählte mir von Frauen darin, an die ich mich beim besten Willen nicht erinnern konnte. So etwa die Geschichte von Ruth oder jene von Esther, die sich für die Menschen in ihrem Königreich starkmachte und dem König die Stirn bot. In der Bibel gab es viele starke Frauen, und Whitney kannte sie alle. Sie liebte Jesus und sah in ihm alle Tugenden, nach denen ein Mensch streben sollte.

Als Whitney mich in die Kirche einlud, sagte ich sofort zu, was mich allerdings vor zwei Probleme stellte: Erstens würde ich ein Kleid tragen müssen. Meine Mutter sagte immer, wenn du zur Kirche gehst, kleidest du dich für Gott. Ich musste also ordentlich aussehen. Glücklicherweise war Sommer. Sonst hätte ich womöglich auch noch Strümpfe anziehen müssen. Ich hasste Strümpfe. Es graute mir bei der Vorstellung, ein Kleid anzuziehen, aber es schien mir ein vertretbares Opfer, um Nip mal richtig singen zu hören. Ich kämpfte mich also in den hintersten Teil meines Kleiderschranks und kramte ein lavendelfarbenes Überziehkleid mit kurzen Ärmeln heraus, das unten leicht ausgestellt war. Vor allem war es aber bequem. Das nächste Mal, als ich freiwillig ein Kleid trug, war beim Begräbnis meiner Mutter.

Zweitens: Ich betrat das Reich von Cissy Houston. Natürlich freute ich mich riesig, Whitney singen zu hören, aber die Kirche war in Wirklichkeit die Domäne ihrer Mutter, und darüber war ich nicht sonderlich glücklich. Jedes Mal wenn ich Whitney von zu Hause abholte, spürte ich Cissys Ablehnung bis zu meinem Auto herüberstrahlen. Bevor sie mich ihr vorstellte, warnte mich Whitney, dass ihre Mutter noch nie jemanden von ihren Freunden gemocht hatte.

»Meine Mutter kann sehr schroff sein, aber so ist sie eben«, sagte sie.

Am Sonntag borgte ich mir das Auto meiner Mutter und fuhr rüber zur New Hope Baptist Church, die sich in der gleichen Straße befand wie Baxter Terrace, ein berühmt-berüchtigter sozialer Wohnkomplex. Die Inneneinrichtung der Backsteinkirche war ein wenig heruntergekommen, was die Gläubigen aus armen und reichen Bevölkerungsschichten nicht davon abhielt, an diesem ersten Sonntag im August in Scharen in die Kirche zu strömen. Sie war bis auf den letzten Platz besetzt.

Allzu weit vorne wollte ich nicht sitzen, aber zu weit hinten auch nicht, denn ich wollte ja, dass Whitney mich sah. Also setzte ich mich in die siebente Reihe, etwas links der Mitte. Die harten Holzbänke sorgten dafür, dass ich ganz aufrecht saß, wie in Habachtstellung. Mir war wohl bewusst, dass ich hier in Cissy Houstons Revier war. Hier waren sie und ihre Geschwister zum ersten Mal als die Drinkard Singers aufgetreten, bevor Cissy die Sweet Inspirations gründete. Eine kleine Messingtafel, auf der »Lee Warwick« stand, erinnerte mich daran, dass diese Kirche auch das spirituelle Zuhause von Whitneys Cousinen Dee Dee und Dionne war. Die ganze Familie hatte diese Kirche besucht. Für mich war das irgendwie einschüchternd, ich fühlte mich wie eine Außenseiterin.

Reverend Thomas ergriff das Wort und bat alle neuen Gemeindemitglieder oder Besucher aufzustehen. Ich tat, was er sagte. Als er uns willkommen hieß, musste ich unweigerlich daran denken, was Whitney mir über ihn und Cissy erzählt hatte.

Als er den Jugendchor ankündigte, sagte er: »Die Menschen kommen, um meine Predigt zu hören, doch der Herr will Lobgesänge hören.«

»Amen«, antwortete die Gemeinde.

Von hinten strömte ein Meer aus schwarz-weiß gekleideten, jungen Leuten herein und begab sich durch die Gänge in den vorderen Teil der Kirche. Whitney ging an mir vorbei, sah mich aber nicht. Sie trug einen schwarzen, gerade geschnittenen Rock und eine weiße Bluse, das Haar hatte sie zu einem kleinen Dutt zusammengebunden. Sie trug ein wenig Make-up und rosa Lippenstift, der ihr einen natürlichen Look verlieh. Kaum hatte sie in einer der Bänke neben der Kanzel Platz genommen, sah sie zu mir rüber, verzog aber keine Miene. Sie hatte ihr Pokerface aufgesetzt. Sie war konzentriert. Larry hingegen lächelte verschmitzt, was mir dabei half, mich etwas zu entspannen. Und weil Whitney, Larry und Felicia eben auch nur Kinder waren, setzte sich trotz der ernsten Stimmung bald die Albernheit durch, und die drei begannen, Quatsch zu machen, während die anderen fünfzig Jungen und Mädchen ihre Plätze einnahmen.

Whitneys Mutter hatte vor dem Chor Aufstellung genommen. Sie war in Erdtönen gekleidet, was ihr etwas von der Härte nahm, die sie sonst ausstrahlte. Ihr Bruder Larry Drinkard, der Organist, hatte so dicke Brillengläser, dass seine Augen dahinter richtig winzig aussahen. Aber wie der spielen konnte!

»Also dann, legen wir los«, sagte Cissy. »Seid ihr alle so weit?«

Der Chor erhob sich und begann zu singen. Einige Songs hatte ich schon mal gehört, wusste aber nicht immer genau, wie der Text lautete. Man musste schon regelmäßig in die Kirche gehen, um die Texte aller Lieder zu kennen. Die Stimmen im Chor waren unglaublich kraftvoll, der Klang war wie aus einem gigantischen Lautsprecher, der mir das Zwerchfell vibrieren ließ. Ein paar Leute im Publikum begannen, sich im Takt seitlich auf die Oberschenkel zu klopfen, andere klatschten immer zweimal in die Hände. Auch Cissy klatschte eine Zeitlang in diesem Rhythmus, dann hörte sie auf und dirigierte stattdessen ihren Chor. Sie streckte die linke Hand in die Luft, während sie mit einer Auf- und Abbewegung der rechten die einzelnen Stimmen lauter und leiser werden ließ. Der Chor war fantastisch.

Dann machten Larry, Felicia und Whitney ein paar Schritte nach vorne. Felicia übernahm die Altstimme, Larry das Falsett und Whitney Alt und Sopran, was wunderbar harmonierte. Es war so einladend, wie sie dort standen und sangen, dass ich für einen Moment Lust hatte, zu ihnen raufzugehen und mitzusingen, aber es war doch ganz anders als sonst, wenn sie nur zu den Songs im Radio sangen. Ihre Stimmen hatten eine Ausdruckskraft, die nicht da war, wenn sie nur herumalberten. Als die drei das Spiritual »Oh Mary Don’t You Weep« anstimmten, schnippten und klatschten sie dazu. Whitney und Felicia bewegten sich im Takt vor und zurück, sangen abwechselnd jede eine Zeile:

Mary . . .

Oh, Mary . . .

Oh, Mary, don’t you weep

Tell Martha not to moan

»Amen«, schallte es aus der Kirche zurück. Dann trennte sich das Trio, und Whitney trat allein nach vorne. Sie trug jetzt eine bodenlange weiße Robe. Noch bevor sie begonnen hatte zu singen, hörte ich lautes Gemurmel im Kirchenraum umhergehen. Die Mitglieder der Gemeinde machten sich bereit. Dann folgte absolute Stille. Whitney trat zum Mikrofon, schloss die Augen und sang die ersten Worte zum sanften Spiel des Klaviers:

When Jesus hung on Calvary,

People came from miles to see . . .

»Sing, Nip«, sagte Larry.

»Ja, Nip«, feuerte Felicia sie an.

Sogar Reverend Thomas rief: »Sing, Whitney!«

Und dann durchströmte es das ganze Gebäude. Whitneys Gesicht strahlte, ihre Lippen sprachen mit Nachdruck, die Stimme wurde mit jedem Wort lauter. Langsam begann sie, sich sanft zur Musik zu wiegen, und die Gemeinde klatschte den Takt mit.

Die Stimmung war von Anfang an aufgeladen, aber als sie immer kraftvoller sang, nahm sie die Menschen mit in andere Sphären. Die Zuhörer konnten sich nicht mehr halten. Nip war erfüllt von Gott, die Gläubigen priesen den Herrn, sie waren ergriffen vom Heiligen Geist, seufzten und stöhnten.

»Ja!«

»Lobet den Herrn!«