9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Rob Halford ist der legendäre Sänger von Judas Priest, einer der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten. Über 50 Millionen verkaufte Alben und unzählige Awards sprechen eine klare Sprache. Halfords Geschichte ist darüber hinaus außergewöhnlich. Er war der erste berühmte Sänger, der sich in der Machowelt des Heavy Metal zu seiner Homosexualität bekannte. Jahrzehntelang hatte er seine Neigung geheim gehalten und war darüber depressiv und drogenabhängig geworden. Dies ist sein Bekenntnis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Die meisten Priester nehmen Beichten entgegen. Dieser legt seine ab.

Rob Halford, Frontmann der legendären Heavy-Metal-Band Judas Priest, ist ein echter Metal-God. Aufgewachsen in der englischen Arbeiterstadt Birmingham, traten er und seine Band Anfang der Siebzigerjahre einen Siegeszug rund um den Globus an. Die Reise beginnt in einer Sozialwohnung in Walsall. Auf dem Weg zu Weltruhm macht Halford Bekanntschaft mit Alkoholismus, Drogensucht, Polizeizellen, unglückseligen Partnerschaften und persönlichen Tragödien. Er übersteht Rehabs, sein Coming-out, Erlösung und ... findet die Liebe.

Jetzt erzählt er uns seine Wahrheit.

Geschrieben mit seinem unnachahmlichen, selbstironischen Black-Country-Humor, erzählt Ich bekenne die Geschichte von fünf außergewöhnlichen Jahrzehnten im Musikgeschäft. Dabei macht der Leser nebenbei auch Bekanntschaft mit Superman, Andy Warhol, Madonna, Jack Nicholson und sogar der Königin von England. Nicht zuletzt feiert das Buch die Kraft des Heavy Metal.

Rob Halford hat sich dazu entschieden, die Beichte abzulegen. Denn das ist gut für die Seele.

Zum Autor

Rob Halford, geboren 1951 in Brimingham, ist Sänger, Songwriter und Musiker. Weltberühmt wurde er als Frontmann der Heavy-Metal-Band Judas Priest, die bis heute zwanzig Alben veröffentlicht hat und 2009 mit dem Grammy-Award ausgezeichnet wurde.

ROB HALFORD

MIT IAN GITTINS

ICH BEKENNE

Die Autobiografie

Aus dem Englischen von Stephan Glietsch und Philip Bradatsch

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel CONFESS – THE AUTOBIOGRAPHY bei Headline Publishing Group, London

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette

Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter

sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

@heyne.hardcore

Copyright © 2020 by Rob Halford

Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Lars Zwickies

Lektorat: Markus Naegele

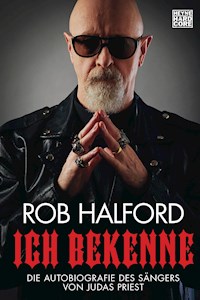

Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Originalumschlags. Fotos von © Larry Rostant (Frontcover und Autorenfoto) und © Fin Costello/Redferns/Getty Images (Rückseitencover)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-27364-4V002

Klarstellung

In diesem Buch bin ich so offen und ehrlich, wie ich nur sein kann. Ich bekenne enthält die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Doch es steht mir nicht zu, von anderen Menschen zu erwarten, dass sie ihr Innerstes ebenso bereitwillig nach außen kehren. Zu ihrem Schutz wurden deshalb einige Namen sowie Details geändert, die Rückschlüsse auf diese Personen zulassen. Das gilt für die Unschuldigen genau wie für die Schuldigen.

Inhalt

Einleitung – Ich ersticke!

Speed, bonnie boat

Freundschaftsdienste

Sechs Starkbier und eine Mogadan

Ich erlange die Priesterwürde

Nicht mal ein mickriger Fünfer!

Superman im Pelzmantel

Die Shirley-Bassey-Lederjahre

Marie Osmond kriegt die Peitsche

Raststättenblues

By the time I get to Phoenix …

Ich steh auf Männer in Uniform

Ladies and Gentlemen, nehmen Sie Ihre Plätze ein!

Der Eine. Es ist Liebe!

Am Hof des Königs von Philadelphia

Der Geruch von Schießpulver

We should be so lucky

Ich wollte nur ein Pfefferminz!

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Die Haustür von Sharon Tate

Die Queen und ich

Das kann doch nur ein Scherz sein

Mit der Feuerkraft des Heavy Metal

Epilog – Ich sing mir den Arsch ab

Metallische Grüße

Songcredits

Bildnachweise

Namensregister

Einleitung

Ich ersticke!

Ein Wochentag, morgens um halb neun in den frühen Sechzigern. Es ist Zeit, zur Schule zu gehen, meiner Mom »Tschüss« zu sagen und das Haus zu verlassen. Durchs Gartentor raus und bis zum Ende der Straße laufen, dann links in die Darwin Road einbiegen. Noch ein Stückchen weiter geradeaus, einmal rechts, tief durchatmen … und über den Kanal.

Am Ufer des Kanals – oder der »Kluft«, wie wir in Walsall sagen – stand ein gewaltiges Hüttenwerk namens G. & R. Thomas Ltd. Es war eine dieser Höllenfabriken, die dem Black Country während der industriellen Revolution seinen Namen gaben. Eines dieser lärmenden, stampfenden, stinkenden Dreckslöcher, in denen die meisten Männer von Walsall ihre Arbeitstage verbrachten.

In meiner Kindheit lärmte, stampfte und stank es rund um die Uhr. Es hätte viel zu lange gedauert und viel zu viel gekostet, die gewaltigen Öfen immer wieder neu zu befeuern, also kam die Fabrik niemals zur Ruhe. Und es war unglaublich, wie viel Dreck und Gift diese Schlote ausspuckten.

Stahlwerke wie G. & R. Thomas Ltd. prägten und bestimmten damals mein gesamtes Umfeld … und mein Leben. Zu Hause hängte meine Mutter am Waschtag unsere weißen Bettlaken auf die Leine und holte sie dann mit grauen und schwarzen Rußschlieren wieder ein. Das Pult, an dem ich in der Schule saß, vibrierte im Rhythmus des gewaltigen Dampfhammers der Fabrik auf der anderen Straßenseite:

WUMMS! WUMMS! WUMMS!

Manchmal sah ich auf dem Schulweg die Silhouetten der Stahlarbeiter, die den gigantischen Schmelzkessel über der Sandgrube leerten. Das geschmolzene Metall floss wie Lava heraus und erstarrte auf der Stelle zu riesigen Platten aus Roheisen. Pig iron, wie es in England heißt. Schweine-Eisen. Ein Name, der den Schmutz und die Hässlichkeit perfekt zum Ausdruck bringt.

Auf meinem täglichen Schulweg daran vorbeizugehen, war ein Härtetest. Ich war mir nicht immer sicher, ob ich ihn überstehen würde. Der dichte Qualm, den die Fabrikschornsteine ausstießen, raubte einem den Atem und war unglaublich giftig. Wenn der Wind aus der falschen Richtung wehte, was er irgendwie dauernd tat, blies er einem den Rauch direkt ins Gesicht, und die feinen Rußteilchen setzten sich tagelang in den Augen fest. Das tat höllisch weh.

Ich habe immer gesagt, dass ich Heavy Metal bereits riechen und schmecken konnte, bevor diese Musik überhaupt erfunden war …

Ich holte jedenfalls tief Luft, umklammerte meine Schultasche und rannte über die Brücke, so schnell ich konnte. An den schlimmsten Tagen, wenn der Smog so dicht war, dass man die Luft hätte schneiden können, geriet ich in Panik und wollte meine Qual hinausschreien:

Ich ersticke!

Ich habe geröchelt und gehustet, um jeden Atemzug gekämpft und die andere Seite doch immer erreicht. Wenn ich am Nachmittag nach Hause ging, wiederholte sich das Ganze. Ich war daran gewöhnt. So war das Leben im Black Country.

Ich sollte in meinem Leben noch sehr oft denken: Ich ersticke.Vor allem während der klaustrophobischen, verzweifelten Jahre – und es waren jede Menge –, in denen ich ein Gefangener meines Erfolgs war: Ich sang in einer der größten Heavy-Metal-Bands der Welt und hatte panische Angst, mich öffentlich zu meiner Homosexualität zu bekennen. In diesen Jahren lag ich nachts oft wach, zermarterte mir den Kopf und fragte mich immer wieder:

Was würde passieren, wenn ich mich oute?

Würden wir all unsere Fans verlieren?

Wäre es das Ende von Judas Priest?

Die Angst und die Getriebenheit führten mich tief in die Dunkelheit. Wenn man aufgrund von Alkoholismus und Drogensucht bis zum Hals in der Scheiße steckt, fällt es schwer zu atmen. Es war verdammt hart, ständig von einer zum Scheitern verurteilten Beziehung zur nächsten zu stolpern, sogar mit Männern, die nicht einmal meine sexuelle Orientierung teilten. Am härtesten war wohl jener Tag, an dem mich ein gequälter Liebhaber zum Abschied umarmte … um sich Minuten später die Pistole an den Kopf zu setzen. Und abzudrücken.

So endet man, wenn man nicht mehr atmen kann. Mein selbstzerstörerischer Lebensstil hat mich beinahe das Leben gekostet. Ich stand irgendwann kurz davor, mich ebenfalls umzubringen. Glücklicherweise habe ich überlebt. Ich habe einen Weg aus der Dunkelheit gefunden. Ich atmete tief durch, lief über die Brücke und habe so die Kluft überwunden.

Heute bin ich clean, trocken, glücklich verliebt … und ich bin furchtlos. Dass ich ein Leben ohne Lügen lebe, heißt auch, dass mir nichts und niemand mehr wehtun kann. Ich bin so etwas wie die Rock’n’Roll-Variante eines meiner ersten heimlichen Helden: Quentin Crisp (der auch in dieser Erzählung auftauchen wird). Ich bin der Vorzeige-Homo des Heavy Metal.

Der Titel meiner Memoiren könnte nicht passender sein: Ich bekenne. Denn glaubt mir, dieser käufliche Priester hat gesündigt, gesündigt und immer wieder gesündigt. Jetzt ist es an der Zeit, diese Sünden zu bekennen … und dafür, liebe Leser, vielleicht sogar eure Absolution zu erhalten.

Also, lasst uns beten.

Ich bekenne erzählt die Geschichte davon, wie ich lernte, wieder zu atmen.

1

Speed, bonnie boat …

Am Anfang war die Beechdale-Siedlung.

Und es war gut.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bedankte sich das britische Volk bei Winston Churchill, indem es den Premier vor die Tür setzte und eine Labour-Regierung wählte. Im Kampf gegen die Wohnungsnot im Nachkriegs-England machte sich diese Regierung eilig an die Umsetzung eines ehrgeizigen sozialistischen Wohnungsbauprogramms und zog auf Staatskosten Hunderttausende von Häusern hoch.

Unter Premierminister Clement Attlee und Wohnungsbauminister Aneurin Bevan entstanden überall im Land neue Sozialbausiedlungen. Sie ersetzten jene Häuser, die die Bomben des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt hatten, und sollten britischen Arbeiterfamilien ein neues Zuhause geben. Die Gipsy-Lane-Siedlung in Walsall, die bald darauf in Beechdale umbenannt wurde, war eins dieser typischen Neubauprojekte.

Fünfzehn Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum Walsalls entfernt und sechzehn Kilometer nördlich von Birmingham gelegen, wurde Beechdale Anfang der Fünfziger auf einer Industriebrache aus dem Boden gestampft. In den ersten zwanzig Jahren meines Lebens hat diese Siedlung mich geprägt. Sie war der Mittelpunkt meines Lebens, meiner Hoffnungen, meiner Träume, meiner Ängste, meiner Triumphe und meiner Rückschläge. Dabei wurde ich nicht einmal dort geboren.

Nachdem meine Mom und mein Dad, Joan und Barry Halford, im März 1950 geheiratet hatten, lebten sie bei den Eltern meiner Mom in Birchills, einem Ortsteil von Walsall. Das Haus war winzig. Als Mom mit mir schwanger wurde, zogen sie und mein Dad deshalb zu ihrer Schwester Gladys und deren Mann Jack nach Sutton Coldfield. Das liegt auf halber Strecke nach Birmingham (oder Brum, wie die Stadt im Black Country genannt wird).

Ich kam am 25. August 1951 zur Welt und wurde auf den Namen Robert John Arthur Halford getauft. Der Name Arthur hat in unserer Familie Tradition: Es war der zweite Vorname meines Vaters, und sein Vater hieß ebenfalls Arthur. Der zweite Vorname meines Großvaters war Flavel. Ich bin froh, dass ich den nicht geerbt habe.

Ein Jahr später kam meine Schwester Sue zur Welt, und meine Eltern erhielten den Zuschlag für eine Sozialwohnung in der Lichfield Road in Walsall. 1953 zogen wir dann um nach Beechdale – in die Kelvin Road 38.

Die Reihenhäuschen von Beechdale, Doppelhaushälften aus solidem roten Backstein, waren so einfach, wie man es von einer britischen Sozialbausiedlung erwarten konnte. Aber wie so viele Bauten der Bevan-Ära strahlten sie einen gewissen Idealismus aus. Sie überschritten die gesetzlich festgelegte Mindestgröße und hatten sogar Gärten und Vorgärten.

Die Gemeinde Walsall hatte sich diese Häuser zweifellos mit grünem Rasen und hübschen Blumenbeeten vorgestellt … aber die Realität sah etwas anders aus. In den Nachkriegsjahren waren Lebensmittel noch immer rationiert, also nutzten die Familien von Beechdale ihre Gärten, um Kartoffeln und anderes Gemüse anzupflanzen. Wer vor seine Haustür trat, stand im Grunde in einem Schrebergarten.

Ich habe das Innere des Hauses in der Kelvin Road 38 noch exakt vor Augen. Im Erdgeschoss befanden sich das Wohnzimmer, die Küche und ein kleines Esszimmer. Im ersten Stock lagen das Klo, ein winziges Badezimmer, das Schlafzimmer meiner Eltern, ein Abstellraum sowie das Kinderzimmer, das Sue und ich uns teilten. Ich hatte das Bett am Fenster.

In Beechdale herrschte ein sehr nachbarschaftlicher Geist. Ständig besuchten die Bewohner einander. Manche Leute waren der Meinung, die Siedlung sei ein raues Pflaster, aber das habe ich nicht so erlebt. Mom1 riet mir zwar, mich von gewissen Straßen fernzuhalten. »Egal was du machst, geh da nicht hin!« Aber ich habe dort nie etwas Schlimmeres gesehen, als ein paar rostige, alte Kühlschränke in den Vorgärten.

Wie die meisten Arbeiter im Black Country schuftete auch mein Vater in einem Stahlwerk. Angefangen hatte er als Maschinist bei Helliwells, einer Fabrik, die Flugzeugteile herstellte und deshalb direkt an dem kleinen Flugfeld von Walsall lag, das es schon lange nicht mehr gibt.

Der Job war genau das Richtige für meinen Dad, der immer schon eine Schwäche für Flugzeuge hatte. Er war Reservist der Royal Air Force gewesen, doch als er seinen Wehrdienst leisten musste, wurde er zum Heer geschickt. Den Zweiten Weltkrieg verbrachte er auf der Hochebene von Salisbury.

Dad steckte mich mit seiner Flugzeugbegeisterung an, und wir bauten gemeinsam Airfix-Modelle: »Fliegende Festungen«, Spitfires und Hurricanes. Er nahm mich mit zum Flugfeld, wo wir den Segelfliegern beim Starten zuschauten. Ein paarmal fuhren wir sogar nach London, um uns in Heathrow die Flugzeuge anzusehen. Das war aufregend.

Nach dem Job bei Helliwells fing mein Dad bei einer Stahlrohrfabrik an. Als ein Kollege von ihm kündigte, um eine neue Firma namens Tube Fabs zu gründen, ging Dad mit ihm. Er wechselte von der Werkhalle in den Einkauf. Anstelle der Kartoffeln zierte unseren Vorgarten jetzt ein schnuckeliger kleiner Rasen, über den ein gepflasterter Pfad zur Straße führte. Wir legten uns auch ein Auto zu. Nichts Schickes, nur einen Ford Prefect. Trotzdem war es etwas Besonderes und fühlte sich wie ein gesellschaftlicher Aufstieg an. Ich genoss es, herumkutschiert zu werden, statt den Bus zu nehmen.

Solange Sue und ich Kinder waren, blieb Mom zu Hause, schmiss den Haushalt und putzte täglich. Sie war fest überzeugt, dass Reinlichkeit und Gottesfürchtigkeit Hand in Hand gingen. Bei uns sah es rund um die Uhr aus wie in einem Musterhaus.

Wir heizten mit Kohleöfen, und wenn Jack, ein entfernter Verwandter, die Kohle ins Haus trug, dann passte Mom wie ein Schießhund auf. Einmal sah ich vom Fenster aus zu, wie er den schweren Sack vom Lastwagen hievte, ihn unsere Auffahrt hinauf und am Motorrad meines Vaters vorbei schleppte, bevor er ihn schließlich im Kohleschuppen fallen ließ.

»Mach nicht so viel Staub, Jack«, wies meine Mom ihn zurecht.

»Das ist Kohle, Bab!«, erwiderte Jack lachend. »Was erwartest du?«

Die Zukunft erreichte die Kelvin Road 38 in Gestalt eines Tauchsieders. Um Geld zu sparen, durften wir ihn erst fünfzehn Minuten vor dem Baden einschalten, deshalb saßen wir meistens im lauwarmen Wasser. Manchmal gingen auch alle Lichter aus, weil wir vergessen hatten, genug Geld in den Stromzähler zu werfen.

Mom und Dad legten ihre Pennys in die Zählerbox im Wohnzimmer. Der Kasten war so kalt, dass Mom oft den Wackelpudding hineinstellte, um ihn steif werden zu lassen. Wenn der Ableser kam, um den Zähler zu leeren, blieben meistens fünf oder sechs Pennys über. Wenn wir Glück hatten, steckte Mom Sue und mir einen oder zwei davon zu.

Die Nächte an der Kelvin Road waren so kalt wie Sibirien im Winter. Ich lag unter Decken begraben in meinem Bett und sah zu, wie sich an den Fenstern Eisblumen bildeten. Der Schlafzimmerboden war aus Linoleum. Wenn ich nachts auf die Toilette wollte, musste ich über den eiskalten Boden laufen.

Das Klo war winzig, und wenn man auf dem Pott saß, stieß man mit den Knien an beide Wände. Daddy war starker Raucher und nahm häufig die Zeitung mit aufs Klo, um dort stundenlang vor sich hin zu paffen.

Wenn er hineinging, erinnerte ihn Mom regelmäßig: »He! Denk dran, das Fenster zu öffnen!« Aber im Winter hielt er sich nie daran. Wenn er fertig war, mussten wir fünf Minuten warten, bis sich der Zigarettenqualm verzogen hatte. Genauso wie die anderen Ausdünstungen.

Dad leerte seine Lohntüte an jedem Freitagabend auf dem Tisch des Hauses, und Mom kümmerte sich um die Finanzen. Das Essen war einfach: Fleisch mit Gemüse, Fish and Chips vom Imbisswagen, der jeden Freitag in die Siedlung kam, oder eine leckere regionale Spezialität: Faggots and Peas2 – Fleischbällchen mit Erbsen.

Bald war ich alt genug, um in die Schule zu gehen. An meinem ersten Tag hielt ich auf dem Weg zur Beechdale Infant School verängstigt die Hand meiner Mutter. Weil Teile der Siedlung immer noch Baustelle waren, stapften wir durch den Matsch. Die Schule lag nur zwei Straßen von unserem Haus entfernt, doch es fühlte sich so an, als wären es hundert Kilometer.

Das Grauen, das Grauen! Als wir dort ankamen und Mom mich auf dem Spielplatz umarmte, bevor sie mich mit ihrem drolligen »Tschüss erst mal, Rob!« verabschiedete … da überkam mich die blanke Panik. Hilfe, ich bin verlassen worden! Ich heulte und barmte zum Steinerweichen.

Meine ersten Schultage waren traumatisch – bis sich eine sehr glamouröse Lehrerin meiner annahm. In den Augen eines Fünfjährigen sah sie aus wie ein Filmstar. Ich hing jeden Morgen an ihrem Rockzipfel. Wenn diese Lady hier ist, dann kann die Schule nicht so schlimm sein!

Diese Lehrerin war eine engelsgleiche Erscheinung, eine Lebensretterin und meine gute Fee. Wenn ich mich doch nur an ihren Namen erinnern könnte! Ich habe generell nicht mehr viele Erinnerungen an die Vorschule, abgesehen von denen an meine anfängliche Panik – und an die Qualen, die ich beim Krippenspiel durchlitt.

Als Weihnachten vor der Tür stand, ergatterte ich nämlich eine Rolle als einer der Heiligen Drei Könige. Meinen Text weiß ich immer noch: »Wir haben einen Stern im Osten gesehen!« Wie alle guten Könige musste ich eine Krone tragen. Und genau das war mein Problem.

Diese Krone bestand aus Pappkarton und wurde an der Rückseite von einer Aktenklammer zusammengehalten, die an meinem Hinterkopf schrecklich schmerzte. Kaum hatte mir die Lehrerin die Krone aufgesetzt, hatte ich das Gefühl, die Klammer würde mir ein Loch in den Schädel bohren. Ich nestelte ständig daran herum, bis die Lehrerin schließlich ihre Geduld mit mir verlor.

»Robert Halford, hör auf, an deiner Krone rumzuspielen!«

»Aber Miss, es tut so weh! Au!«

»Das hört gleich auf!«

Es hörte nicht auf. Während der ganzen Kinderaufführung über das Wunder der Geburt unseres Herrn Jesus Christus krallte sich diese gottverdammte Aktenklammer in meine Kopfhaut, bis mir der Schädel pochte.

Moms Eltern habe ich nie wirklich kennengelernt. Sie starben, als ich noch sehr klein war. Aber Arthur und Cissy, die Eltern meines Vaters, habe ich vergöttert und viele Wochenenden bei ihnen verbracht. Sie wohnten nur drei Kilometer entfernt, und häufig setzte Dad mich freitagabends bei ihnen ab, um mich dann am Sonntagnachmittag wieder abzuholen.

Sie hatten eine Außentoilette. Der nächtliche Gang aufs Klo war bei ihnen also noch schlimmer als zu Hause. Ich musste mich immer erst mental darauf vorbereiten, bevor ich die Küchentür öffnete und durch den dunklen Garten zu dem kleinen Backsteinhäuschen hastete. Im Winter war die Klobrille so kalt, dass ich Angst hatte, daran festzufrieren.

Außerdem hielt mein Opa nichts von Klopapier. »Reine Geldverschwendung!«, sagte er. »Zeitungspapier tut’s genauso gut! Das haben wir im Krieg auch benutzt!« Also saß ich mit sieben Jahren zähneklappernd im stockdunklen Garten und wischte mir mit dem Walsall Express & Star den Arsch ab.

Grandad und Nan hatten tolle Geschichten auf Lager. Sie erzählten mir, wie sie während des Krieges einmal zum Luftschutzbunker gerannt waren. Über sich am Nachthimmel hatten sie die Nazi-Bomber gesehen, die nach Coventry unterwegs waren, um dort ihre tödliche Fracht abzuwerfen. Ich habe ihre Bezugsscheine für Milch und Zucker noch genau vor Augen: kleine Heftchen mit braunen, fast orangefarbenen Pappumschlägen.

Grandad hatte im Ersten Weltkrieg in der Schlacht an der Somme gekämpft, aber wie die meisten Männer, die diese Hölle überlebten, sprach er nie darüber. Doch eines Tages, als ich in ihrem Haus herumstromerte, machte ich eine fantastische Entdeckung.

Meine Nan baute mir im Wohnzimmer immer ein Bettchen auf, indem sie zwei Stühle zusammenrückte und ein paar Kissen darauf legte. Es war das gemütlichste Bett der Welt. Gleich daneben stand ein kleiner Wandschrank mit einem Vorhang. Als ich ihn eines Tages aufzog, fand ich dahinter eine Truhe.

Voller Neugier öffnete ich sie … und fand haufenweise Erinnerungsstücke aus dem Ersten Weltkrieg. Darunter eine Luger-Pistole, eine Gasmaske und einen ganzen Stapel deutscher Uniformabzeichen. Die aufregendste Entdeckung war eine echte alte Pickelhaube, komplett mit Spitze.

Ich setzte den Helm auf und machte mich auf die Suche nach Grandad und Nan – mein kleiner Kopf wackelte unter dem Gewicht hin und her. »Was ist das, Grandad?«, fragte ich meinen Großvater. Erst war er verärgert und schrie mich an, ich solle das Ding absetzen. Aber meine Großeltern konnten mir nie lange böse sein.

Am liebsten hätte ich alle meine Wochenenden bei ihnen verbracht, denn zu Hause gab es zwischen Mom und Dad immer öfter schrecklichen Streit.

Sie stritten sich nie, wenn Sue und ich dabei waren, aber wenn wir im Bett lagen, konnten wir sie hören. Sie schrien sich an, dass die Fetzen flogen. Sue und ich verstanden nicht so richtig, worum es ging, aber wir zuckten in unseren Betten zusammen, wenn wir sie hörten.

Manchmal schlug Dad meine Mom. Das passierte nicht oft, aber wir hörten dann Schreie, das Klatschen der Hand, und dann Moms Geheul. Für ein Kind gibt es wohl kein schlimmeres Geräusch.

Manchmal drohte einer von ihnen damit, den anderen zu verlassen. Einmal machte Dad ernst. Sue und ich waren im Wohnzimmer, in der Küche brach ein Streit aus, und wir hörten ihn brüllen: »Mir reicht’s. Ich bin weg!«

Dad stürmte die Treppe rauf, packte einen Koffer, rannte aus dem Haus und knallte dann die Tür hinter sich zu. Ich glotzte aus dem Fenster und sah, wie er draußen in der Dämmerung verschwand. Es brach mir das Herz: Er hat uns verlassen! Dad ist weg! Ich werde ihn nie wiedersehen!

Am Ende der Straße machte er kehrt und kam zurück. Aber für mich ging in diesen wenigen Sekunden die Welt unter. Diese Auseinandersetzungen prägten mich auf eine Weise, deren Ausmaß ich erst sehr viel später erkennen sollte.

Ich bekenne ist kein Buch voller Leid und Elend.Ganz im Gegenteil! Die Streitereien meiner Eltern gingen mir zwar sehr nahe, aber als Sue und ich älter wurden, hörten sie wieder auf. Mom und Dad waren liebevolle, fürsorgliche Eltern, und ich würde meine Kindheit niemals als unglücklich oder von Gewalt geprägt beschreiben.

Meine Mom war ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch. Ein Fels in der Brandung, wie ihn jedes Kind braucht. Wenn wir als Familie zusammen waren, verlor sie nie die Nerven … außer an dem Tag, an dem wir zum Wrestling gingen.

Ich war noch sehr jung, aber ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten gute Plätze in der Stadthalle von Walsall, direkt am Ring. Wir setzten uns, der erste Kampf ging los – und Mom flippte aus.

Als einer der Wrestler einen besonders heimtückischen Move machte, sprang Mom auf und beschimpfte ihn: »Das kannst du nicht machen, du mieser Betrüger! Schiedsrichter! Der Kerl gehört disqualifiziert!« Sie sah aus, als wäre sie verrückt geworden. So hatte ich sie noch nie zuvor erlebt.

Ich war sprachlos, und Dad schämte sich schrecklich. »Setz dich, Frau!«, zischte er sie an. »Was sollen die Leute denken?«

Mom setzte sich wieder hin, war aber immer noch außer sich. »Dafür sollte man den Kerl aus dem Ring werfen!«

Und sie war noch nicht fertig. Als der Wrestling-Bösewicht den nächsten unfairen Trick versuchte, sprang Mom erneut aus ihrem Sitz und rannte wie ein geölter Blitz zum Ring, wo sie mit ihrer Handtasche ausholte und durch die Seile auf ihn eindrosch. Es setzte richtig Prügel.

Ich habe immer noch Dads Gesicht vor Augen. Danach gingen die Halfords nie wieder gemeinsam zum Wrestling.

Ich machte gerne Ausflüge in die Innenstadt. Von Beechdale war es nur eine kurze Fahrt, und mir gefiel das geschäftige Treiben in Walsall. Am örtlichen Pub Three Men in a Boat3 stiegen Mom, Sue und ich in den Oberleitungsbus und fuhren bis zum Markt, der sich den gesamten Hügel bis zur St.-Matthew’s-Kirche hochzog.

Sue und ich bettelten Mom immer an, anschließend noch mit uns zur Park Street zu gehen, der Haupteinkaufsstraße von Walsall. Dort wollten wir bei Woolworth Süßigkeiten kaufen. Einmal bekam ich in dem Laden eine Panikattacke. Als über die Lautsprecheranlage durchgegeben wurde, dass das Geschäft in Kürze schließen würde, drehte ich durch.

»Mom!«, schrie ich. »Wir müssen hier raus! Schnell! Die machen zu!« Die Vorstellung, die ganze Nacht bei Woolies eingeschlossen zu sein, machte mir schreckliche Angst. Bis ich noch einmal darüber nachdachte: »Moment mal, wir wären dann ja mit den Süßigkeiten eingeschlossen! Das fände ich allerdings ganz okay …«

An manchen Wochenenden brachte Mom Sue und mich zur Kinder-Matinee im örtlichen Kino. Wir schauten Filme oder Folgen von The Cisco Kid. Allerdings konnte man kaum etwas verstehen, weil die ganzen Kinder, die von der süßen Limo einen Zuckerrausch hatten, schreiend in der Gegend herumrannten.

1957 kam die Queen nach Walsall. Ich ging ins Arboretum, den Stadtpark, um sie zu sehen, und war ganz aufgeregt: Das ist die Königin! Aus dem Fernsehen! Sie trug einen bunt leuchtenden Mantel. Als sie der Menge zuwinkte, stellte ich mir vor, sie würde nur mir alleine winken.

Anschließend erfuhr ich, dass die Queen die Sättel für ihre Pferde in Walsall machen ließ. Das erfüllte mich mit noch mehr Stolz. Walsall ist berühmt für seine Lederindustrie. Bei einem Schulausflug in eine Lederfabrik sah ich einmal, wie dort Peitschen, Nietenbänder und Kettengeschirre hergestellt wurden. Das hat mich zweifellos sehr beeindruckt, immerhin trage ich all diese Dinge sechzig Jahre später immer noch! Lederpeitschen, Ketten und Nieten – das wäre auch kein schlechter Titel für dieses Buch gewesen.

An Weihnachten wirkte Walsall wie verzaubert. Die brechend vollen Straßen waren schneebedeckt. Ein Kerl, der aussah wie ein Landstreicher, verhökerte heiße Kartoffeln und Maronen. Seine Hände waren ganz schwarz von der Kohlenpfanne, aber das war mir egal: »Mom, darf ich bitte eine Kartoffel haben? Bitte?«

Der Mann gab mir eine in Zeitungspapier eingewickelte Kartoffel mit einer Prise Salz. Für mich war das so exotisch, dass es wie Kaviar schmeckte – nicht, dass ich damals eine Vorstellung davon hatte, wie Kaviar eigentlich schmeckt. Ich weiß es im Grunde immer noch nicht.

Die Weihnachtsfeste meiner Kindheit liefen immer nach demselben Muster ab. Fast krank vor lauter Vorfreude darauf, meine Geschenke auszupacken, lag ich die ganze Nacht wach. Und um acht Uhr früh war dann alles vorbei. Ich bekam stets einen kleinen Karton voller Süßigkeiten wie KitKat, Fruchtdrops und Smarties, um den ich dann den ganzen Tag herumschlich.

»Mom, darf ich ein KitKat haben?«

»Nein, ich mach gerade den Truthahn fertig. Dann hast du keinen Hunger mehr aufs Weihnachtsessen!«

»Ach, Mom! Kann ich denn wenigstens ein Smartie haben?«

»Ja, nimm dir eins, aber nur eins!«

»Danke, Mom!«

Zehn Minuten später:

»Mom, darf ich ein KitKat haben?«

So ging das den ganzen Tag, bis zur Ansprache der Königin, und danach ging es weiter.

Einmal schenkte mir mein Vater etwas ganz Besonderes: eine kleine Dampfmaschine. Mit einem Brenner, in den man Spiritus füllte, der dann angezündet wurde. Die violette Flamme heizte einen Dampfkessel, der ein Rad antrieb. Es war eine wunderschöne technische Spielerei.

1958 wechselte ich auf die Grundschule, die sich gleich neben der Vorschule befand. Der Unterricht wurde etwas anspruchsvoller, und ich musste schreiben lernen … mit einem Füllfederhalter! Kaum noch vorstellbar, aus heutiger Sicht.

Als ich lesen lernte, begann ich mich für Comics zu begeistern. Die Beano- und Dandy-Hefte kamen jede Woche zu mir nach Hause. Sie wurden immer kurz vor der Schule durch den Türschlitz geworfen. Im Unterricht saß ich dann den ganzen Morgen wie auf heißen Kohlen, bis ich mittags endlich heimgehen und schmökern konnte.

Am meisten mochte ich die Abenteuer von Dennis, Korky the Cat und Minnie the Minx. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob diese Comics immer die besten Botschaften vermittelten. Ich erinnere mich an eine Beano-Figur namens Little Plum, die ungefähr so sprach: »Iche rauche eine Pfeife vonne Friede!« Wir Kinder wuchsen in dem Glauben auf, die amerikanischen Ureinwohner würden wirklich so sprechen.

Nun, das England der Fünfzigerjahre war eben nicht gerade ein Musterbeispiel für politisch korrektes Verhalten. Bei meinen Großeltern hatte ich eine Spardose für mein Taschengeld. Sie hatte die Form eines schwarzen Mannes mit übertrieben dicken Lippen. Wenn man einen Penny in seine Handfläche legte und dann auf seine Schulter drückte, führte er die Hand zum Mund, um das Geldstück zwischen seine Lippen zu schieben. Und welchen entzückenden Namen hatte der Hersteller seinem Spielzeug gegeben? Black Sambo.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas noch mal in Mode kommt.

Nach der Schule hatte ich es auch deshalb so eilig, nach Hause zu kommen, weil ich meine Lieblingssendungen im Kinderfernsehen nicht verpassen wollte. Besonders gut gefielen mir die schwarz-weißen Puppentrickfilme von Gerry und Sylvia Anderson. In The Adventures of Twizzle ging es um einen Jungen, der seine Arme und Beine ausfahren kann. Torchy the Battery Boy hatte eine fest eingebaute Lampe an seiner Stirn. Und der Held von Four Feather Falls war ein Sheriff mit magischen Pistolen und einem sprechenden Pferd.

Als die Andersons ihre Tricktechnik weiterentwickelt hatten, produzierten sie Science-Fiction-Trickfilme wie Fireball XL5, Kommando Stingray und Thunderbirds. Die fand ich alle großartig, liebte aber auch Sendungen wie Muffin the Mule – eine feine Dame, die einem Marionetten-Esel Ständchen am Klavier brachte – und The Woodentops, eine zappelige Puppenfamilie.

Ende der Fünfzigerjahre war ich also ein ganz normales Kind, das ganz normale Dinge tat – bis zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Es war einer dieser Augenblicke, die man wohl als Erleuchtung bezeichnen kann. In denen man förmlich spürt, wie sich einem das persönliche Schicksal offenbart.

Folgendes war passiert.

Ich saß im Musikunterricht, und die Lehrerin wählte diejenigen Schüler aus, die im Schulchor singen sollten. Sie spielte Klavier, und wir mussten nacheinander zu ihr kommen und vorsingen.

Sie spielte ein altes schottisches Lied über Bonnie Prince Charlie namens »The Skye Boat Song«. Ich kannte das Stück, denn wir hatten es bereits im Unterricht durchgenommen. Als ich an der Reihe war, ging ich also nach vorn und sang:

»Speed, bonnie boat, like a bird on the wing

Onward the sailors cry

Carry the lad that’s born to be king

Over the sea to Skye.«

Mir gefiel das Lied. Also schmetterte ich es geradezu heraus. Als ich fertig war, starrte mich die Lehrerin an. Zuerst sagte sie überhaupt nichts, dann forderte sie mich auf:

»Sing das bitte noch mal für uns.«

»Ja, Miss.«

Sie wandte sich an den Rest der Klasse. »Seid jetzt bitte alle mal still und hört Robert zu«, bat sie. »Hört gut zu!«

Ich war mir nicht ganz sicher, was gerade vor sich ging. Sie stimmte »The Skye Boat Song« erneut an, und ich gab abermals mein Bestes. Als ich dieses Mal fertig war, passierte etwas Seltsames: Die anderen Schüler klatschten.

»Komm bitte mit mir«, sagte meine Lehrerin und führte mich in das Klassenzimmer nebenan. Sie sprach kurz mit dem Lehrer, der dort gerade Unterricht gab. Er nickte.

»Liebe Klasse, ich möchte, dass ihr zuhört, wenn Robert Halford jetzt ein Lied für euch singt«, sagte er.

Allmählich wurde es SEHR seltsam.

Ich sang ein weiteres Mal »The Skye Boat Song«, jetzt aber a cappella, ohne Klavierbegleitung. Kaum war ich fertig, begannen die Schüler in die Hände zu klatschen – genau wie die Kinder in meiner Klasse. Ich stand wie angewurzelt da, starrte sie entgeistert an und badete in dem Applaus.

Ich konnte gar nicht genug davon bekommen!

Ich weiß, dass sich jedes Kind nach Zuwendung und Aufmerksamkeit sehnt. Aber in diesem Augenblick habe ich zum ersten Mal gedacht: Okay, das ist es, was ich tun möchte! Es fühlte sich wundervoll an, und wenn ich diesen Tag heute als Beginn meiner Karriere bezeichne, dann ist das nicht nur augenzwinkernd gemeint. Denn genau das war er.

Wie jedes englische Kind machte ich am Ende der Grundschule den Aufnahmetest für die weiterführende Schule. Dieser Test entschied darüber, ob man schlau genug für die Oberschule war oder in die Mittelschule abgeschoben wurde. Obwohl ich den Test bestand, wollte ich nicht von meinen Kameraden getrennt werden. Deshalb verzichtete ich darauf, an die Oberschule zu wechseln.

Ich hatte damals ohnehin andere Dinge im Kopf.

Denn als ich mich der Pubertät näherte, erkannte ich allmählich, dass ich nicht wie die anderen Jungs war.

1 Die meisten Briten schreiben »Mum«, aber Sue und ich verwendeten immer »Mom«, weil wir es genauso aussprachen. Jeden Muttertag liefen wir uns die Füße wund, um in Walsall eine Glückwunschkarte mit dieser Schreibweise zu finden.

2 An all meine schwulen Freunde in Amerika: O ja, in England gibt es wirklich ein Fleischbällchengericht namens Faggots and Peas!

3 Benannt nach einem berühmten Sohn der Stadt, Jerome K. Jerome, der die humorvolle Erzählung Drei Mann in einem Boot geschrieben hat.

2

Freundschaftsdienste

Als ich zehn Jahre alt war, wusste ich, dass ich schwul bin.

Na gut, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich wusste in diesem Alter noch nicht, was »schwul« überhaupt bedeutete. Doch ich wusste genau, dass ich lieber mit Jungs zusammen war und sie attraktiver fand als Mädchen.

Schon in der Grundschule schwärmte ich für einen Jungen namens Steven. Ich fühlte mich wirklich zu ihm hingezogen und suchte ständig seine Nähe. In den Pausen folgte ich ihm immer über den Schulhof und wollte mit ihm spielen.

Ich bezweifle, dass Steven etwas bemerkt hat. Und wenn doch, dann hielt er mich wohl bloß für einen etwas anhänglichen, nervigen Spielkameraden. Vermutlich wusste er genauso wenig wie ich, was los war. Aber Steven brachte neben meinem jungen Herzen definitiv auch meinen Hormonhaushalt aus dem Takt.

Wie alle vorpubertären Schwärmereien war meine Leidenschaft für Steven glücklicherweise rasch verflogen, als ich auf die weiterführende Schule wechselte. Von nun an besuchte ich die Richard-C.-Thomas-Schule, eine große alte Mittelschule im Nachbarort Bloxwich.

Jeden Morgen zog ich meine graue Hose, das Jackett und die blaue Krawatte mit dem goldenen Streifen an, schnappte mir meinen Ranzen und begab mich auf den zwanzigminütigen Fußmarsch zur Schule. Nachdem ich die Fabrik der G. & R. Thomas Ltd. möglichst schnell und mit zugehaltener Nase hinter mir gelassen hatte, machte ich in der Regel einen kurzen Abstecher zur Bäckerei, wo ich mir für einen Penny ein ofenwarmes Brötchen kaufte. Ich aß das weiche Innere und hob den Rest für später auf.

Ich lief diese Strecke an jedem Schultag, selbst dann, wenn es in Strömen regnete und stürmte. An solchen Tagen kam die ganze Klasse durchnässt zum Unterricht, und während unsere klatschnassen Klamotten beim Morgenappell trockneten, hing eine Dampfwolke über unseren Köpfen. Immerhin bekamen wir dann ein Gratisfläschchen mit Milch.

Ich gewöhnte mich schnell an die Mittelschule. Ungeachtet früherer Anwandlungen sexueller Verwirrung wurde ich immer selbstsicherer und ausgeglichener. Ich hatte gute Freunde und war weder besonders schüchtern noch sonderlich laut. Ich war ein ganz normaler englischer Junge.

Als Schüler war ich durchaus annehmbar. Mein Lieblingsfach war Englische Literatur, und ich begeisterte mich für Dichter wie W. B. Yeats. Auch der Musikunterricht machte mir Spaß, und ich war gut in Geografie. Da ich fest an Schicksal glaube, ergibt das für mich alles einen Sinn: Ich habe mein Leben damit verbracht, Texte zu schreiben, Musik zu machen und auf Tourneen den ganzen Globus zu bereisen!

Im Technischen Zeichnen war ich zwar auch ganz gut, aber das Fach interessierte mich nicht besonders. Es machte mir sogar ein bisschen Angst. Alles Technische erinnerte mich an die gefürchteten Stahlfabriken. Und dort wollte ich – bei allem Respekt gegenüber meinem Dad, der sein ganzes Leben dort verbracht hat – keinesfalls enden. Ich wusste noch nicht, was meine Bestimmung im Leben war. Aber eins wusste ich: Das war sie nicht.

Damals reiste ich auch zum ersten Mal ins Ausland. Als ich etwa dreizehn war, fuhren wir mit der Schule für ein Wochenende nach Ostende in Belgien. In einem Hostel, nicht weit vom Strand entfernt, schliefen wir in Mehrbettzimmern.

Diese Klassenfahrt fühlte sich damals ungeheuer abenteuerlich und bedeutend an. Ich weiß noch, dass ich kaum fassen konnte, wie anders dort alles war: das Essen, die Autos, die Kleidung, die Menschen und – natürlich – die Sprache. All das, bis hin zu den Leinentischdecken im Hotelrestaurant, erschien mir so viel kultivierter als Walsall.

Mein bester Schulfreund war ein Junge namens Tony, der ebenfalls aus Beechdale kam. Wir hatten den gleichen Sinn für Humor. Auf dem Heimweg zitierten wir Peter Cooks und Dudley Moores Derek and Clive-Sketche oder dachten uns selbst welche aus. Sie waren natürlich ziemlich unanständig, denn halbwüchsige Jungs stehen halt auf so was.

Was halbwüchsige Jungs mindestens genauso faszinierend finden, ist selbstverständlich Sex – und der nahm in meinem Leben eine immer zentralere Rolle ein. Alles begann damit, dass ich das Wichsen lernte.

Und zwar von einem Jungen, der ein oder zwei Jahre älter war und in derselben Straße wohnte wie ich. An einem Wochenende hing ich mal mit ein paar Schulkameraden in unserer Siedlung rum, als er uns ansprach.

»Wollt ihr was richtig Cooles lernen?«, fragte er uns.

»Ja, klar!«

»Okay. Dann kommt mal mit.«

Wir gingen zu ihm nach Hause. Er lotste uns in ein Zimmer im Erdgeschoss, schloss die Tür – und holte seinen Schwanz raus. »Passt auf, ich zeig euch, wie das geht«, sagte er. »Ihr müsst ihn so halten.« Er fing an, seinen Penis zu rubbeln, hoch und runter, immer fester. »Wenn ihr das ganz schnell macht, bekommt ihr ein gutes Gefühl!«, erklärte er und errötete ein wenig.

Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Aber da meine Freunde bereits die Hosen runtergelassen hatten und seinem Vorbild folgten, schien es mir angebracht, ebenfalls mitzumachen. Anfangs war ich ziemlich gehemmt – mal ehrlich, wer wäre das nicht? –, doch irgendwann hatte ich den Dreh raus. Der Junge hatte tatsächlich recht: Wenn man es schnell genug machte, bekam man ein sehr gutes Gefühl!

Der Kerl war vermutlich ein angehender Perverser, aber er sagte nicht so was wie »Lass mich mal deinen halten« oder fasste uns an. Er hatte es sich einfach zur Aufgabe gemacht, uns die uralte, ganz und gar nicht hohe Kunst der Masturbation beizubringen. Und damit eröffnete er mir eine ganze Welt nie gekannter Freuden.

Von da an fummelte ich ständig an mir rum. Zu Hause war ich inzwischen aus dem gemeinsamen Zimmer mit Sue ausquartiert worden. Es war Sues Idee gewesen: Sie wollte mehr Platz und Privatsphäre haben, und mir machte es nichts aus, in die kleine Kammer zu ziehen. Auch deshalb, weil es das Wichsen erleichterte.

Wann immer sich die Gelegenheit bot, wedelte ich mir einen von der Palme, und das war in der Schule nicht anders. Ich verabredete mich mit den Kumpels, die beim Masturbationsunterricht in Beechdale dabei gewesen waren, oder mit ein paar anderen Freunden … und wir wichsten uns gegenseitig.

Dafür hatten wir den perfekten Schlupfwinkel gefunden. Für meine guten Leistungen in der Schule war ich mit dem Posten des Schulbibliothekars belohnt worden. Das war eine Aufgabe, die mir wirklich Freude machte. Ich genoss es besonders, jeden Morgen zum Zeitschriftenladen zu gehen, um die Tageszeitungen für die Schulbücherei zu kaufen.

Das Allerbeste daran war aber, dass ich einen kleinen Sperrholzverschlag zur Verfügung hatte, um die Bücher in die Dewey-Dezimalklassifikation einzuteilen. Dort waren wir vor fremden Blicken geschützt – das dachten wir zumindest – und konnten kurz hineinschlüpfen, wenn uns die Lust überkam. Also eigentlich … immer.

Eines Nachmittags war ich mit einem guten Kumpel namens Pete Higgs in dem Kabuff. Alles lief wie immer: Eben büffelten wir noch fleißig für unser Englisch-Referat, und im nächsten Moment holten wir uns gegenseitig einen runter.

Pete und ich wälzten uns mit runtergelassenen Hosen auf einem Tisch herum, als ich über der verschlossenen Tür ein schmales Fenster bemerkte, das mir noch nie zuvor aufgefallen war. Hinter der Scheibe erschien das schockierte Gesicht unseres Englischlehrers.

Verdammt!

»Runter!«, zischte ich Pete an, und wir duckten uns beide hinter den Tisch. Als wir dort hockten, pochte unser Puls so heftig wie der Dampfhammer in der Fabrik auf der anderen Straßenseite.

Der Lehrer kam nicht herein, aber mein Herz schlug mir bis zum Hals.

So ein Mist!

Das war übel. Und es konnte nicht ohne Konsequenzen bleiben. In den Tagen darauf geschah zwar nichts, aber mir graute vor der nächsten Englischstunde. Die verlief dann wie immer, doch als am Ende der Gong ertönte und wir aus dem Klassenraum marschierten, rief uns der Lehrer.

»Halford! Higgs! Ihr bleibt hier!«

Er winkte uns zu sich, und wir trotteten zum Pult.

»Hände raus!«

Wir streckten ihm unsere Hände entgegen.

»Ihr wisst genau, wofür das ist, hab ich recht?«

Pete sah mich an. Ich sah ihn an. Wir beide sahen den Lehrer an.

»Ja, Sir«, sagte ich und nickte.

Er schlug uns mit dem Rohrstock. Drei harte Schläge auf jede Hand. Sechs insgesamt.

»Ihr werdet das in dieser Schule niemals wieder tun!«, ermahnte er uns.

»Nein, Sir!«

»Und jetzt verschwindet!«

Die blutigen Striemen in meinen Handflächen schmerzten so sehr, dass ich mit den Tränen kämpfte. Aber natürlich hielt uns das nicht davon ab, es wieder zu tun … und wieder …

Für manche mag das vielleicht komisch klingen, aber dass meine Freunde und ich einander einen runterholten, hatte nichts mit Homosexualität zu tun. Wir waren einfach nur Kumpels, die – nun ja, sich gegenseitig zur Hand gingen. Meine Freunde waren hetero; später wurden sie alle Väter, und ich bin mir sicher, dass sie inzwischen Großväter sind.

Aber das galt nur für sie. Bei mir lag der Fall völlig anders.

Was ich mit zehn bereits vermutet hatte, wurde mir als Teenager zur Gewissheit: Ich stand mehr auf Jungs als auf Mädchen, so einfach war das. Eine Einsicht, die mich nicht einmal erschreckte, sondern sich ganz selbstverständlich und völlig normal anfühlte. Trotzdem war mir instinktiv klar, dass ich es für mich behalten musste.

Aber was wusste ich schon von Homosexualität? Das Walsall der frühen Sechzigerjahre war nicht gerade ein Hotspot der sexuellen Aufklärung! Ich war ein verwirrter Junge, der keinen Schimmer von der verbotenen Welt hatte, zu der er sich hingezogen fühlte. Aber hin und wieder erhielt ich vereinzelte Hinweise.

Unsere Familienurlaube waren einfach und günstig. Das Ausland war für uns so unerreichbar wie der Mond. Aber ich hatte immer Spaß. Blackpool mochte ich besonders. Am Strand war es häufig kalt, und das Meer sah aus, als wäre es einen Kilometer weit weg. Ich rannte über den Sand, stürzte mich in die Wellen und sprintete dann wieder den Strand hinauf, wo mich meine Mutter sofort in ein Handtuch wickelte, damit ich mir keine Unterkühlung holte. In einem Jahr mieteten wir einen verbeulten alten Wohnwagen in Rhyl, im Norden von Wales. Er stand direkt an den Bahngleisen und wackelte jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifuhr.

Ich muss dreizehn gewesen sein, als wir in den Ferien nach Westward Ho! in Devon fuhren. Wir verbrachten den Urlaub auf einem Campingplatz, und eines Nachmittags ging ich aus Langeweile in den dazugehörigen Laden.

Dort entdeckte ich einen Roman mit zwei eng umschlungenen Männern auf dem Umschlag. Er weckte sofort meine Neugierde, und ich blätterte darin herum. Die Geschichte enthielt ein paar homoerotische Szenen. Ich kaufte das Buch, versteckte es unter meinem Hemd und nahm es mit in unseren Wohnwagen.

Den Rest des Urlaubs schmökerte ich darin, wann immer ich konnte. Regelmäßig schmuggelte ich es auf die Toilette des Campingplatzes. Es erregte mich nicht unbedingt, sondern erklärte mir vielmehr ein paar Dinge, von denen ich bis dahin keine Ahnung gehabt hatte. Ah, verstehe, so machen das schwule Männer also! Es war wie eine Art Leitfaden und half mir, ein paar meiner klaffenden Wissenslücken zu füllen.

Als es zurück nach Hause ging, wartete ich, bis mein Dad all unsere Sachen im Kofferraum des Autos verstaut hatte. Sobald er mir den Rücken zudrehte, stopfte ich das Buch ganz nach hinten. Ich wollte nicht, dass es irgendjemand fand – am allerwenigsten Dad! Und obwohl ich es bei der Abfahrt so vorsichtig versteckte, hatte ich es absurderweise bereits völlig vergessen, als wir zu Hause ankamen. Die Fahrt von Devon nach Walsall war lang, also packten meine Eltern den Kofferraum erst am nächsten Tag aus. Als ich das sah, traf mich die Erkenntnis wie ein Blitzschlag: Heilige Scheiße! Das Buch!

Vielleicht finden sie es ja nicht, versuchte ich mich zu beruhigen. Von wegen. Ich saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als mein Vater hereinstürmte. Er warf mir das Buch vor die Füße.

»Was ist das?«

»Was?«

»Du weißt genau, was! Das Buch!«

»Das ist nur ein Buch.«

»Ach ja? Und weißt du auch, worum es in dem Buch geht?«

»Ja«, sagte ich.

Er starrte mir direkt in die Augen. Dann fragte er: »Und du streitest es nicht mal ab?«

Ich schätze, ich hätte alles Mögliche antworten können. Ich hätte sagen können: »Ich war neugierig, Dad! Ich fand es bloß komisch!« Auf gewisse Weise wäre das sogar wahr gewesen. Stattdessen sagte ich:

»Nein. Ich streite es nicht ab.«

Und das war mein Coming-out gegenüber meinem Vater. Mit dreizehn Jahren. Er glotzte mich an, drehte sich um, verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.

Er sprach es nie wieder an – zumindest nicht in meiner Gegenwart. Trotzdem sorgte das Buch für einige Aufregung in der Familie. Ich wusste, dass Dad mit Mom darüber gesprochen hatte, und bald darauf fanden die Neuigkeiten auch das Ohr meiner Oma Cissy. Mir gegenüber gab sie sich von der Angelegenheit allerdings angenehm unbeeindruckt.

»Mach dir deshalb keine Sorgen, Schatz!«, beruhigte sie mich. »Ich weiß noch, wie dein Vater durch so eine Phase ging!«

Wie bitte? Ich wusste, dass mein Dad ein sehr gut aussehender junger Mann gewesen war. Wie sich herausstellte, hatte es, lange bevor er meine Mom kennenlernte, einen Verehrer gegeben, der ihm ständig irgendwelche Sachen kaufte. So erzählte es mir zumindest meine Nan. Ob die beiden es je miteinander getrieben hatten? Wer weiß?

Ich war nicht einmal sonderlich schockiert von dem, was Nan mir erzählte. Es verstärkte nur dieses generelle Gefühl der Verwirrung, das mich nicht loslassen wollte.

Außerdem hatte Dad seine eigene Geheimlektüre. Einmal war ich allein zu Hause und lungerte ohne einen bestimmten Grund im Schlafzimmer meiner Eltern herum. Ich schaute in ihren Kleiderschrank, zog ein Paar Schuhe heraus – und fand darunter mehrere Magazine.

Die Hefte trugen den Titel Health and Efficiency und richteten sich an FKK-Anhänger, zu denen meine Eltern definitiv nicht gehörten. »Was machen die denn hier?«, fragte ich mich. »Von Mom können die nicht sein – die müssen Dad gehören!« Es waren keine Schmuddelhefte oder gar Pornografie, sie waren einfach nur ziemlich … nackt. Ich jedenfalls fand die Fotos von unbekleideten Männern in ganz alltäglichen Situationen sehr erregend.

Auf eine weitere überaus aufschlussreiche Publikation stieß ich in einem Jugendzentrum in Bloxwitch. Eines Tages ging ich aufs Klo und fand dort ein Buch mit schwarz-weißen Erotikfotos von einem gewissen Bob Mizer, einem – wie ich heute weiß – amerikanischen Pionier der homoerotischen Fotografie.

Mit vierzehn oder fünfzehn hatte ich noch nicht den leisesten Schimmer, wer Bob Mizer war, aber die Fotos fesselten mich. In dem Buch wimmelte es von Bildern knackiger Kerle in knappen Tangaslips, die sich auf Felsen räkelten oder an Pfosten lehnten. Während ich es in der Toilettenkabine durchblätterte, rauchte mir der Schädel.

Einen kurzen Moment lang rang ich mit meinem Gewissen: Sollte ich es einstecken oder nicht? Fuck it! Mein Gewissen würde diesen Kampf niemals für sich entscheiden! Ich stopfte das Buch also in meinen Hosenbund und ließ meine Freunde mit der faulen Ausrede stehen, ich hätte noch Hausaufgaben zu erledigen. Dann eilte ich, so schnell ich konnte, nach Hause.

Das Buch erwies sich als wahre Schatzkiste! Es war voller inszenierter Fotogeschichten. Darin fragte beispielsweise ein Kerl im Unterhemd einen anderen Kerl im Unterhemd: »Mein Motorrad hat eine Panne, kannst du es reparieren?« Dann beugte er sich über seine Maschine. Daraufhin erwiderte der andere: »Du hast aber einen hübschen Arsch!«, und griff ihm an den Hintern.

Mizers Fotografien waren pures Gold für mich. Ich wichste mir zu ihnen die Finger wund. Schon erstaunlich, wie oft ein pubertierender Junge zu ein und demselben Bild onanieren kann, bevor es ihm langweilig wird. Ich versteckte das Buch in meinem Zimmer. Angesichts des Umstands, dass meine Mom die Kammer jeden Tag aufräumte, grenzt es an ein Wunder, dass sie es niemals gefunden hat.

Auf der bereits erwähnten Toilette des Jugendzentrums von Bloxwitch fand ich auch einen Dildo, der auf einem Regal lag. Ich säuberte ihn im Waschbecken und schmuggelte ihn dann in meinem Parka nach Hause. Er bereitete mir viele Stunden grenzenloser Lust. Wenn er nicht in Gebrauch war, lag er versteckt unter den Klamotten in meinem Kleiderschrank. Meine Eltern ahnten nicht das Geringste davon.

Dachte ich zumindest. Eines Abends saß ich im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Dad las den Express & Star. Ohne von seiner Zeitung aufzusehen, richtete er das Wort an mich.

»Du solltest dieses Gerät besser entsorgen, Rob.«

Mir gefror das Blut in den Adern. Woher wusste er davon? Wie lange wusste er es bereits? Zurück in meinem Zimmer konnte ich mich allerdings nicht dazu durchringen, den Dildo wegzuwerfen. Ebenso gut hätte ich mir meinen Arm abhacken können! Er blieb in seinem Versteck im Schrank, und Dad erwähnte ihn nie wieder.

Eine kleine Eisenhütte in der Nachbarschaft startete damals ein Projekt, bei dem Schüler einmal die Woche nach dem Unterricht lernen konnten, mit Bohrer, Drehbank und Schraubstock zu hantieren. Ich schätze, die Idee dahinter war, uns möglichst jung an die Praxis heranzuführen. Wohl in der Hoffnung, uns auf diese Weise für ein Praktikum zu begeistern.

Da meine Freunde dort hingingen, schloss ich mich ihnen an. Obwohl ich eigentlich keinerlei Interesse an der Fabrikarbeit hatte – wie ich bereits sagte, war die bloße Vorstellung der blanke Horror für mich. Aber es war ja nur eine Stunde nach der Schule und immer noch besser, als gelangweilt zu Hause rumzuhängen.

Unglücklicherweise fanden wir schnell heraus, dass der Kerl, der diese Einführungskurse leitete, eine ganz eigene Vorstellung davon hatte, was »an die Praxis heranführen« bedeutete. Er hatte kein Interesse daran, uns die handwerklichen Fähigkeiten zu vermitteln, er wollte uns bloß begrapschen.

Dieser schnauzbärtige Mann mittleren Alters zeigte uns, wie man Pflanzkellen oder Schürhaken herstellte, und dabei machte er sich an uns ran. Er gab mir ein Stück Metall mit einer Bleistiftmarkierung und wies mich an, es bis zu der Linie abzufeilen. Während ich munter vor mich hin werkelte, legte er seine Hand auf meinen Hintern oder schob sie vorne in meine Hose.

Der Kerl lief in der Werkstatt von einem Jungen zum anderen, betatschte uns alle, und niemand sagte etwas. Er sprach dabei nicht ein einziges Wort mit uns. Das passierte Woche für Woche – und dennoch redeten meine Freunde und ich niemals darüber. Es war, als wäre es nie geschehen.

Ich hatte Schwierigkeiten, mich mit dem Schwulsein zurechtzufinden, und obwohl mich sein Verhalten nicht erregte – im Gegenteil: ich fand es schmutzig und gemein –, fragte ich mich: Machen das alle schwulen Männer so? Läuft das immer auf diese Weise? Meine Überlegungen gingen sogar noch weiter: Geschieht das in allen Fabriken?

Komischerweise ließen wir ihn mindestens sechs Wochen lang gewähren. Keine Ahnung, warum. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Doch nachdem er mich eines Tages besonders aufdringlich befummelt hatte, erklärte ich auf dem Heimweg, ich sei von den Lehrstunden gelangweilt.

»Bin ich auch«, erwiderte der Freund, mit dem ich unterwegs war, und er klang dabei ziemlich erleichtert. »Was hältst du davon, wenn wir nicht mehr hingehen?«

»Okay«, sagte ich.

Und das war’s dann. Wir haben das Thema nie wieder angesprochen.

Ich stand auf Jungs, aber ich ging immer noch mit Mädchen aus. Alle zwei Wochen gab es einen Tanzabend – das war noch vor dem Siegeszug der Diskotheken – im alten Hallenbad von Bloxwich, den Bloxwich Swimming Baths.

Ich habe immer schon gerne getanzt und besuchte nach der Schule sogar eine AG für Volkstänze, wo ich Tänze wie den Lancer oder den Gay Gordons lernte. Gay Gordons! Das ist doch mal ein klangvoller Name. Über die Volkstänze wuchs ich schnell hinaus, und als ich einmal mit einem Mädchen namens Angela in den Bloxwich Baths war, gewann ich sogar den Twist-Wettbewerb. Der Preis war eine Enttäuschung: ein Kalender der Comic-Zeitschrift Eagle mit einem roten Plastikumschlag.

Allerdings war ich nicht annähernd so enttäuscht wie Angela kurz darauf von mir. Der DJ hatte Zettel neben dem Plattenspieler ausgelegt, auf denen man seine Song-Wünsche sowie Botschaften notieren konnte, die er dann vorlas. Aus Gründen, die nur meinem dämlichen pubertierenden Ich bekannt waren, schrieb ich Folgendes:

»Spiel bitte ›These Boots Are Made for Walkin’‹ von Nancy Sinatra und sag: ›Das ist für Angela, von Rob. Diese Stiefel sind zum Laufen gemacht, aber ich hab einen Stiefel für dich, der noch was ganz anderes kann.‹«

Was zum Teufel hatte ich mir bloß dabei gedacht? Ich klang wie ein alter Perversling. Das war jedenfalls mein letztes Date mit Angela, glaube ich.

Es war nicht billig, Mädchen in die Bloxwich Baths auszuführen, also suchte ich mir einen Wochenendjob. Mein Großvater arbeitete bei Reginald Tildesley, einem Autohaus mit angegliederter Werkstatt. Auf dem Hof standen immer zwanzig Autos, die mein Freund Paul und ich von nun an jedes Wochenende gründlich schrubbten. Jedes einzelne – und das monatelang.

Es war eine echte Schufterei, aber sie machte mir nichts aus. Manchmal freute ich mich sogar richtig darauf, weil ich mich bei der Arbeit so erwachsen fühlte. Der Besitzer gab uns für die Arbeit zwei Pfund, was Mitte der Sechziger eine Menge Geld war. Doch eines Nachmittags, nachdem wir uns vier Stunden lang den Rücken krumm geschuftet hatten, drückte er uns fünfzig Pence in die Hand.

»Was ist das?«, fragte ich ihn erschrocken.

»Dein Geld.«

»Fünfzig Pence? Sonst kriegen wir doch immer zwei Pfund.«

»Tja, das ist aber alles, was ihr heute kriegt. Steckt es ein, oder lasst es bleiben.«

Wir nahmen das Geld und kamen nicht mehr wieder.

Fremdsprachen waren damals kein großes Thema in der Mittelschule. Aber bei uns wurde eine Handvoll Schüler ausgewählt, die Französisch lernen sollten, und ich gehörte dazu. Ich war begeistert. Ich stand total auf unsere Lehrerin Mrs. Batterby und war schon bald ihr eifrigster Schüler.

Französisch gefiel mir, weil es so exotisch war. Ich arbeitete hart daran, ohne Akzent zu sprechen – zumindest ohne Walsall-Akzent. Ich wollte »Ouvrez la fenêtre« sagen, nicht »Uhray lah fennetrah«. Niemand möchte hören, wie die wunderschöne französische Sprache zu Yam-yam verschandelt wird.

Was Yam-yam ist? Eine abschätzige Bezeichnung für den Black-Country-Dialekt, über den sich die Einwohner von Birmingham – auch Brummies genannt – gerne lustig machen. »Am yow from Walsall?« »I yam!« Für Außenstehende mögen Brummie- und Black-Country-Dialekt vielleicht ähnlich klingen, aber sie sind sehr, sehr verschieden.

Wie jeder Teenager wollte ich möglichst cool und trendbewusst sein. Neuerdings schlenderte ich in Wildleder-Loafers durch Beechdale, die so empfindlich waren, dass ich ständig Schiss hatte, es könnte regnen.

Mein ganzer Stolz war ein grüner Cordmantel, den ich so oft anhatte, dass Mom Flicken auf die Ellbogen nähen musste. Dazu trug ich bevorzugt Krawatte und weite Hosen. Dank Henry’s, Walsalls einzigem halbwegs ordentlichen Modehaus, war ich ein ziemlicher Modegeck.

Solche Klamotten konnte man in Beechdale nicht unkommentiert anziehen, und ich erinnere mich, wie ich eines Abends vom Tanzen in Bloxwich nach Hause spazierte. Ich war ungefähr fünfzehn. Ich hatte Heißhunger auf eine Portion Pommes und legte am Hotdog-Wagen eine kurze Pause ein. Inzwischen trug ich mein Haar toupiert und nach vorne gekämmt wie die Small Faces. Mein Outfit erweckte die Aufmerksamkeit von zwei Rowdys, die gerade ihre Hotdogs runterschlangen.

»Oi, Alter. Wie siehst ’n du aus? Du Schwuchtel!«, empfing mich einer der beiden. »Was bist ’n du, ’n Mädchen oder ’n Kerl?«

Ich ließ die Frage unbeantwortet, aber irgendwie beschäftigte sie mich weiter. Ich wusste damals bereits, dass ich schwul war. Aber dass diese Typen sagten, ich sähe aus wie ein Mädchen, verunsicherte mich. Ob das wohl alle Leute denken, wenn sie mich sehen? Ist das vielleicht ein Teil von mir?

Um meinen sechzehnten Geburtstag herum bereitete ich mich gerade auf die Abschlussprüfungen vor, als meine Familie von einem überraschenden Ereignis durchgeschüttelt wurde. Zumindest für Sue und mich kam es völlig unerwartet. Obwohl Mom und Dad kaum weniger perplex wirkten. Die Halfords bekamen ein neues Familienmitglied: meinen kleinen Bruder Nigel.

Nigel war sicherlich nicht geplant, aber ein höchst willkommener Zuwachs. Ein Baby im Haus zu haben, war großartig. Mom und Dad waren überglücklich. Auch Sue und ich hatten sofort einen Narren an ihm gefressen. Er verzauberte uns alle.

Trotzdem bekam meine Mom nach Nigels Geburt Depressionen. Sie hatte Stimmungsschwankungen und wurde sehr still und verschlossen, bis der Arzt ihr Tabletten verschrieb – Happy-Pillen, wie ich die Antidepressiva nannte, als ich Jahre später selbst gegen den schwarzen Hund ankämpfen musste.

Doch wie alle Teenager war ich damals ganz mit mir selbst und einem Leben beschäftigt, das bald eine ausgesprochen skurrile Begegnung für mich bereithielt. Eine übernatürliche Begegnung. In Belgien. Schräger ging es wirklich nicht.

Fragt mich nicht, warum, aber mein bester Kumpel Tony und ich hatten beschlossen, uns auf die Spuren unserer Klassenfahrt nach Ostende zu begeben. Wir kauften uns billige Bustickets und stiegen in einer Pension in der Innenstadt ab. Das Gebäude hatte fünf oder sechs Stockwerke, und die Hauswirtin gab uns ein Zimmer ganz oben.

Unsere Betten standen einander gegenüber. In der ersten Nacht, kurz nachdem wir eingecheckt hatten, begann meins urplötzlich zu wackeln.

»Rob, was treibst du da?«, hörte ich Tonys argwöhnische Stimme aus der Dunkelheit.

»Gar nichts!«, erwiderte ich, und mein Herz klopfte laut. »Mein Bett wackelt hin und her!«

Ich stand auf und knipste das Licht an. Das Bett stand bewegungslos da und wirkte völlig normal. Nachdem ich das Licht ausgeschaltet und mich wieder hingelegt hatte, ging es von vorne los. Die ganze Sache dauerte nicht allzu lange, aber ich machte in dieser Nacht dennoch kaum ein Auge zu.

Am nächsten Tag zogen Tony und ich durch Ostende. Die Aussicht, am Abend wieder in mein Bett zu steigen, stimmte mich allerdings nicht gerade fröhlich. Und das natürlich aus gutem Grund. Kaum war das Licht aus, bebte es wieder wie verrückt, und sogar die Bilder an der Wand klapperten. Diesmal dauerte es sehr viel länger als in der Nacht zuvor, und ich hatte schreckliche Angst.

Als uns die Hauswirtin am Morgen darauf das Frühstück servierte, bemühte ich mich, ihr mithilfe meines Taschenwörterbuchs die Vorfälle zu schildern.

»Ähm. Excusez-moi. Madame! Hier soir, mon lit. Ähm. Tremblait!«, radebrechte ich auf Französisch.

Sie starrte mich an und schüttelte den Kopf. »Darüber sprechen wir nicht!«, kläffte sie und marschierte davon. Und sie verlor tatsächlich kein Wort mehr darüber. Ich bin mir sicher, dass mein fester Glaube an alles Übernatürliche auf dieses Wochenende in Belgien zurückgeht.

Zurück in Walsall entwickelte ich eine neue Leidenschaft. Eine, von der ich hoffte, sie eines Tages zu meinem Beruf machen zu können.

Ich schaute damals eine Menge Fernsehserien wie Z Cars, Dixon of Dock Green, Simon Templar oder Mit Schirm, Charme und Melone und die BBC-Reihe Play of the Month. Fernsehen, Kino und Theater faszinierten mich, und mir gefiel die Vorstellung, später einmal Schauspieler zu werden.

Könnte so meine Zukunft aussehen? Die Schulzeit ging zu Ende. Ich paukte hart für meine Prüfung und schnitt tatsächlich ganz ordentlich ab, aber ich hatte kein Interesse, in die Oberstufe zu wechseln. Für Arbeiterkinder war das damals auch einfach nicht üblich, und außerdem wollte ich die Welt kennenlernen.

Meine Eltern waren damit einverstanden. Es war ihr fester Wille, mich bei allem zu unterstützen, was ich aus meinem Leben machen wollte. Mom fragte mich regelmäßig: »Rob, bist du glücklich?« Und wenn ich darauf mit »Ja« antwortete, sagte sie: »Also, wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch.« Ein besseres Mantra kann man seinem Kind kaum mitgeben.

Meine Eltern und ich schmökerten abends oft in den Hochglanzbroschüren der Birmingham School of Acting und versuchten herauszufinden, ob diese Schauspielschule wohl etwas für mich wäre.

Diese Prospekte waren voller Fotos von Kerlen in Strumpfhosen mit großen Beulen im Schritt. Das fand ich durchaus anziehend. Ein Problem sah ich allerdings in meiner mangelnden Schauspielerfahrung. Ich bezweifelte, dass man mir den Auftritt im Krippenspiel als solche anrechnen würde – und zwar nicht nur, weil es mir damals nicht gelungen war, die von der zwickenden Aktenklammer verursachten Schmerzen zu überspielen.

Mein Dad hatte einen Bekannten, der Amateurschauspieler war, also sprach er mit ihm. Dieser Bekannte trat gerade in einem örtlichen Theater namens Grange Playhouse auf, und er erzählte, dass dort immer neue Talente gebraucht würden: »Rob soll einfach mal vorbeikommen! Es wird ihm gefallen!«

»Na gut, ich gehe hin und schau es mir an«, sagte ich und schmiss mich in Cordmantel, Krawatte und Wildlederschuhe.

Es gefiel mir tatsächlich. Sie besetzten mich in einem häuslichen Drama. Ich spielte einen Jugendlichen, der mit seiner dysfunktionalen Familie zu kämpfen hat. Die anderen Schauspieler waren größtenteils älter als ich, nahmen mich aber sehr herzlich auf. Dads Bekannter zeigte sich besonders hilfsbereit.

Ich freute mich jedes Mal auf die wöchentliche Probe und lernte fleißig meinen Text. Sobald sich der Vorhang hob, war ich ganz allein auf der Bühne und putzte meine Schuhe. Der Intendant hatte die Idee, mich dabei eine Melodie aus der Fernsehwerbung singen zu lassen.

»Welche Werbung denn?«, fragte ich ihn.

»Ist mir ganz egal«, sagte er. »Was du willst. Such dir eine aus.«