12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

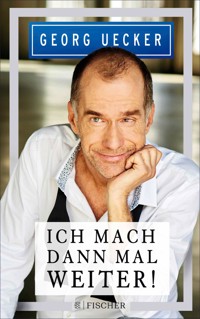

***Ein kämpferisches Leben zwischen Lindenstraße und Christopher Street*** Der erste Kuss zweier Männer in einer deutschen Fernsehserie machte Georg Uecker, alias Dr. Carsten Flöter, schlagartig berühmt. Das Urgestein der »Lindenstraße« musste privat schwere Schicksalsschläge einstecken: Sein Freund stirbt an AIDS, und er selbst erhält im Rahmen einer Krebsbehandlung eine HIV-Diagnose. Er verliert alles, was er hat, doch kämpft sich ins Leben zurück. Wenige Jahre später ist er aber wieder zurück, begeistert die Fernsehzuschauer in der "Lindenstraße", wie auch als Spielleiter in der "Schillerstraße" und Producer der Late Night Show "Blond am Freitag". Er tourt mit eigenen Bühnenshows durch Deutschland.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Georg Uecker | Daniel Bachmann

Ich mach’ dann mal weiter!

Über dieses Buch

Der erste Kuss zweier Männer im deutschen Fernsehen machte Georg Uecker, alias Dr. Carsten Flöter, schlagartig berühmt. Das Urgestein der »Lindenstraße« musste privat schwere Schicksalsschläge einstecken: Sein Freund stirbt an AIDS, und er selbst erhält im Rahmen einer Krebsbehandlung eine HIV-Diagnose. Er verliert alles, was er hat, doch kämpft sich ins Leben zurück.

Weniger Jahre später ist er aber wieder zurück, begeistert die Fernsehzuschauer in der »Lindenstraße«, wie auch als Spielleiter in der »Schillerstraße« und Produzent der Late Night Show »Blond am Freitag«. Er tourt mit eigenen Bühnenshows durch Deutschland.

Für den Bambi-Preisträger und Gewinner der Goldene Kamera läuft es rund, doch die HIV-Erkankung hält er vor der Öffentlichkeit verborgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Georg Uecker gehört zu den beliebtesten deutschen TV-Serienstars und ist ein Vorkämpfer der Schwulenbewegung. Er wurde 1962 geboren und wuchs in einer deutsch-norwegischen Familie in Bonn am Rhein auf. Als »Unterhaltungsfacharbeiter« begeistert er die Fernsehzuschauer in der »Lindenstraße«, wie auch als Spielleiter in der »Schillerstraße« und Produzent der Late Night Show »Blond am Freitag«. Für seinen Kampf gegen HIV und Aids erhält er 2010 den ReD-Award.

Daniel Oliver Bachmann studierte Volks- und Betriebswirtschaft in München und Pforzheim und Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd, München

Coverabbildung: Gaby Gerster

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490617-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

Prolog

Poli is ein glokes Fet

Lieber ein warmer Bruder als ein kalter Krieger

Wer Georg rumkriegt, hat gewonnen

Theater, Theater!

Raus aus Bonn

Und Rainer Werner Fassbinder fragte: »Willst du nicht mit ihm vögeln?«

Interrail!

Auf der anderen Seite der Theke

Berufswunsch: Unterhalter

Das große Ausprobieren

Schrauben sortieren in Köln-Bocklemünd

Wie man Sekundenschlaf lernt

Wer ist Carsten Flöter?

Die »Lindenstraße« macht Furore

Comingout

Heute fahren wir Stretchlimo

Held des Alltags

Ausnahmezustand

Der Tod gehört zum Leben

Am Aschermittwoch ist alles vorbei

Annus horribilis

Der Tipping Point

Der magische Flug

Carsten Flöter ist zurück

Sagen Sie mal, haben Sie sich liften lassen?

Go West!

Wir warten auf die Lindenstraße

Nicht auf der geraden Straße, sondern auf den Umwegen findet man das Leben.

Robert Walser

Prolog

»Man kann das Leben nicht verlängern, aber wir können es verdichten«, schrieb Roger Willemsen einmal. Und das Leben verdichtet sich manchmal wie von selbst, möchte ich ergänzen. Denn es gibt Tage, an denen sich die Zerbrechlichkeit des Lebens und seine Schönheit wie durch ein Brennglas zeigen. Das eigene Dasein spitzt sich in Bildern zu und erfährt eine Intensität, die sich an den vielen Tagen des Lebens, die von Alltag und Routine beherrscht werden, nicht wahrnehmen lässt. Ich liebe diese intensiven Momente, und so ein über alle Maßen »lebensdichter« Tag war Dienstag, der 10. Februar 1998, der Tag, an dem der »Lindenstraße« die Goldene Kamera verliehen wurde.

Aber erst mal musste ich am frühen Morgen zu einem Check-up in die Universitätsklinik Köln. Genau fünf Jahre davor hatte ich hier erfahren, dass ich an Krebs erkrankt war und obendrein HIV-positiv bin. Nun war Zeit ins Land gegangen, und ich galt als vom Krebs geheilt. Trotzdem musste ich mich regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen einfinden.

Jeder erneute Gang über einen Krankenhausflur bringt mir Erinnerungen zurück, das ist heute nicht anders als damals. Die gedämpften Geräusche und der strenge Geruch von Desinfektionsmitteln in der annähernd keimfreien Luft haben sich in meinen Körper eingeschrieben. Für immer. Hier war ich monatelang durch die Hölle gegangen und hätte mir manchmal gewünscht, an den Himmel glauben zu können. Auch an diesem frühen Morgen im Februar 1998 lauerte hinter jeder Biegung des Flurs eine Erinnerung, die sich in mein jetziges Leben einmischte, in dem ich wieder auf der Überholspur unterwegs sein durfte. Ich habe gelernt, keine Angst vor diesen düsteren Flashbacks zu haben.

Die Untersuchung war wenig spektakulär. Ein Arzt nahm mir Blut ab und bedeckte die kleine Wunde mit einem Stückchen Watte und einem Pflaster. Sein Eindruck: Daumen hoch, das sieht alles sehr gut aus. Seit Jahren war ich tumorfrei, und die HI-Viruslast so stark gesunken, dass der unerwünschte Mitbewohner in meinem Körper nicht mehr nachweisbar war. Anders gesagt: Ich war so gesund, wie ich mich fühlte. Eine Taxifahrt zum Flughafen und einen Kaffee später wartete ich auf den Flieger nach Berlin. Dort fand im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die Verleihung der Goldenen Kamera statt.

Am frühen Abend wurde ich mit meinen Kollegen aus der »Lindenstraße« in Stretchlimos vom Hotel zum schönsten Platz Berlins kutschiert. Flankiert vom Deutschen Dom auf der einen und vom Französischen Dom auf der anderen Seite, stiegen wir die Freitreppe zum Konzerthaus hinauf. Tommi Ohrner sollte die Veranstaltung moderieren, Til Schweiger die Laudatio halten, Veronica Ferres würde auf der Bühne vor Rührung weinen. Großes Kino! Oben angekommen, drehte ich mich nach den Fans um, und Beifall brandete auf.

Wow, dachte ich, das muss an Alain Delon und Jean Paul Belmondo liegen, die links und rechts neben mir standen, oder an Kevin Costner hinter mir, doch ich sollte mich irren. Soeben war die Kelly-Family eingetroffen. Ob »Bébel« die singende Großfamilie mit den wuscheligen Haaren kannte? Sein Blick war skeptisch. Ich beugte mich zu ihm und flüsterte in sein Ohr, wie viele Platten der Kellys Jahr für Jahr über den Ladentisch gingen.

»Impressionnant«, flüsterte Belmondo zurück. Er schien froh zu sein, auf jemanden zu treffen, mit dem er sich in seiner Muttersprache unterhalten konnte.

Heute Morgen hatte ich noch Bilder im Kopf, wie ich vor nicht allzu langer Zeit mit dem Infusionsständer über Krankenhausflure schlurfte. Jetzt stehst du neben mir, Bébel. Sag, ist das Leben nicht schön?

Stattdessen sagte ich zu Belmondo: »Ich habe heute echt was zu feiern – noch viel mehr als die Goldene Kamera.«

Am frühen Morgen nach einer rauschenden Party betrat ich mein Zimmer im Hotel »Unter den Linden«. Für mich hatte dieser Ort, in dem zu DDR-Zeiten Udo Lindenberg und Karel Gott nächtigten, immer einen bestimmten Aspekt des Sozialismus verkörpert. Daher war es für mich nach dem Fall der Mauer ganz selbstverständlich gewesen, dieses Hotel der Liebe meines Lebens zu zeigen. Diese Liebe hieß John. Mit ihm war ich 1989 hier gewesen, doch heute, neun Jahre danach, war John längst tot, gestorben an den Folgen von Aids. Es war klar, dass ich jetzt kein Auge mehr zumachen würde, und das hatte nun nichts mehr mit der Golden Kamera zu tun. Auch nicht mit der Erinnerung an die Hölle der Klinik, und auch nicht, weil ich mit den vielen Stars vor wenigen Stunden die Freuden des Leben genossen hatte. Nun wallten meine Gefühle für John neu auf. Ich ging ins Bad, um den Smoking abzulegen. Noch immer klebte das kleine Pflaster in der Beuge meines Ellbogens, wie zur Ermahnung, dass alles im Leben relativ ist.

Poli is ein glokes Fet

In vielerlei Hinsicht war 1962 ein großartiges Jahr. Die Beatles brachten mit »Love me do« ihre erste Single heraus, mit »Dr. No« kam der erste James-Bond-Film in die Kinos, die Rolling Stones um Mick Jagger und Keith Richards traten zum ersten Mal auf, im Radio wurde die erste »Pumuckl«-Hörspiel-Folge gesendet und in einem Krankenhaus in Münchens Stadtteil mit dem wunderbaren Namen Gern brachte mich im November meine Mutter zur Welt. Da mein Vater Nürnberger mit ostfriesischen Wurzeln ist, während meine Mutter aus Oslo stammt, können wir hier durchaus von einer handfesten deutsch-norwegischen Gemeinschaftsarbeit sprechen, die fast zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer noch alles andere als selbstverständlich war. Während bei meinem Bruder ein Jahr zuvor die Geburt sehr dramatisch verlaufen war – meine Mutter litt während der Schwangerschaft unter einer schweren Nierenvergiftung, was dazu führte, dass mein Bruder noch vor dem Geburtstermin per Kaiserschnitt zur Welt kam –, blieb ich, wie man mir später sagte, im Soll: Ich kam nicht zu früh und nicht zu spät und vor allem kam ich da raus, wo ich neun Monate zuvor reingekommen war. Die Geburt verlief im Großen und Ganzen normal, und nach ungefähr acht Stunden war ich auf der Welt – »ein rundes, fröhliches Ding«, wie mich meine Mutter liebevoll beschrieb. Mir gefällt diese Beschreibung, denn ein fröhlicher Optimismus zieht sich durch mein Leben. Trotz der vielen dunklen und tiefschwarzen Momente, von denen hier noch die Rede sein wird, gehöre ich zu den Menschen, die am Horizont den hellen Schein wahrnehmen und für die das berühmte Wasserglas immer eher halbvoll ist.

Meine Eltern hatten sich beim Tanzen kennengelernt, was mich jedes Mal, wenn sie davon erzählen, freut. Denn kann man sich einen beschwingteren Moment des Kennenlernens vorstellen? Es war ein spätsommerliches Studentenfest in Oslo.

Mein Vater hatte ein Stipendium für sein Studium der Nordischen Philologie, meine Mutter studierte Germanistik. Sie konnten sich von Anfang an in zwei Sprachen unterhalten, ganz zu schweigen von der internationalen Sprache der Liebe, die sie ebenfalls gut beherrschten. Denn schon wenige Monate später war meine Mutter mit meinem Bruder schwanger. Für meinen Vater und meine Mutter stellte sich damit schnell die Frage, wo sie ihr gemeinsames Leben als junge Eltern verbringen sollten: in der Metropole am Fjord oder viele Breitengrade südlicher in der noch ziemlich neuen Bundesrepublik. Meine Eltern wägten ganz pragmatisch Chancen und Risiken ab, und gleich nach der Hochzeit fanden sie sich in einem Liegewagen der norwegischen Staatseisenbahn wieder, der sie fein säuberlich nach Männern und Frauen getrennt Richtung Deutschland brachte.

»Es war ja unsere Hochzeitsnacht«, erinnerte sich meine Mutter an die denkwürdige Reise. »Der Zufall wollte es, dass wir Wand an Wand lagen. Die ganze Nacht gaben wir uns Klopfzeichen. Liebes-Morse-Zeichen, bis es draußen hell wurde.«

Als sie in München ankamen, bestand ihr Besitz aus zwei Koffern, die mein Vater trug, und im Bauch meiner Mutter wuchs bereits mein Bruder heran. Damals regte sich schon das sogenannte Wirtschaftswunder, trotzdem waren in der Stadt noch überall die Wunden des Bombenkrieges zu entdecken. Wohnungen blieben Mangelware; eine zu kriegen erwies sich für ein junges Paar mit Kind und ohne Einkommen als schiere Unmöglichkeit. Die Mutter meines Vaters erbarmte sich, zog aus ihrer kleinen Wohnung aus und ließ all ihre Verbindungen spielen, um für sich eine noch winzigere Unterkunft zu ergattern. Zudem zahlte sie meinem Vater vorab den ganzen Teil seines Erbes aus, damit meine Eltern einigermaßen über die Runden kamen und mein Vater sein Studium in München fortsetzen konnte.

Viel Zeit und Geld für Schwabinger Vergnügungen gab es für die beiden nicht, doch sie hatten ja sich, was dazu führte, dass meine Mutter schon bald wieder schwanger wurde. Dieses Mal mit mir. Dem runden, fröhlichen Ding, das da kommen sollte.

Während ich dies schreibe, versuche ich, meine ersten Erinnerungen wachzurufen. Leider habe ich keine Bilder unserer Wohnung im Kopf, dafür erinnere ich mich an den Park, in dem wir spielten. Der Luitpoldpark, mitten in Schwabing. Während meiner Sandkastenzeit entwickelte sich Münchens bevölkerungsreichster Stadtteil zum Synonym von Freizügigkeit und Lebenslust und wurde in den Siebzigern sogar zum Partynabel Deutschlands. Doch das fand in einem Paralleluniversum statt, das mit unserer Welt keine Berührungspunkte hatte. Für meine immer wieder mal von Heimweh geplagte Mutter blieb Schwabing ein bisweilen fremder Planet. Sie erzählte mir, wie sehr sie unter dem litt, was der Bayer »granteln« nennt. Oft habe sie das als harsch und abweisend empfunden, sagte sie, und immer wieder zeigte sich der Schatten des zurückliegenden Krieges. Eines Tages betrat sie das Geschäft eines Metzgers in der Nachbarschaft. Bevor sie ihre Wünsche äußern konnte, fuhr sie der Mann an: »Wo kimmsd du ha?«

»Aus Norwegen«, antwortete meine Mutter, höflich wie immer.

Der Mann legte sein blutiges Schlachtermesser zur Seite, krempelte den Ärmel seiner Metzgerkutte hoch und wies auf eine hässliche Narbe, die sich über den Oberarm zog.

»Das ist Norwegen«, sagte er. Dann griff er zum Schlachtermesser, was das Letzte war, das meine Mutter sah, bevor sie fluchtartig den Laden verließ.

Im Luitpoldpark allerdings war das Leben in Ordnung. Es gab einen riesigen Sandkasten, in dem ich, mein Bruder und noch viele weitere Kinder die Zeit verbrachten. Heute kommt es mir vor, als hätten sich alle geburtenstarken Jahrgänge der sechziger Jahre in diesem Sandkasten getummelt, denn noch immer habe ich das Geschrei im Ohr, das nur glücklich spielende Kinder von sich geben können, die noch nichts davon ahnen, was die Narben des Lebens bedeuten. Während wir im Sand tobten, saß meine Mutter mit anderen Müttern auf den Bänken, die den Spielplatz umgaben, und steckte ihre Nase in ein Buch. So sehe ich sie noch heute vor mir: lesend, und dabei immer wieder aufblickend, um sofort zu erkennen, welchen Unsinn wir Jungs gerade ausheckten. Meine Mutter wollte den Anschluss nicht verpassen, damit sie über kurz oder lang ihr Studium wieder aufnehmen konnte. Wann immer ich der Meinung war, dass ihre Aufmerksamkeit mir anstatt dem komischen Ding in ihrer Hand gelten sollte, packte ich Kuchenförmchen und Schäufelchen und buk meine Sandkuchen neben ihr auf der Bank oder gleich in ihrem dicken Schmöker. Gab man mir eine Bühne, versteckte ich mich nicht wie andere Kinder. Gab man mir keine, schuf ich sie mir. Dann zog ich mir eine Gardine über den Kopf, die ich in einem alten Karton gefunden hatte, und wurde zu Hui Buh, dem Schlossgespenst. Ich war der, der unterm Tisch hockte, um irgendwann mit Indianergeheul aufzutauchen und die Tischgesellschaft gefangen zu nehmen.

ADHS-Syndrom würden Pädagogen heute vielleicht über mein Verhalten sagen, doch meine Mutter machte sich keine Sorgen. Sie legte lachend das Buch weg und nahm mich auf den Schoß. Auch mein Vater ließ sich von meinen Clownerien niemals aus der Ruhe bringen. Heute kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass meine Kindheit aus Essen, Schlafen, Kuscheln und Spielen bestand. Ich finde, darauf lässt sich ein anständiges Leben aufbauen.

Zu dieser Zeit wusste man selbst im fortschrittlichen Schwabing noch kaum etwas über den Feminismus. Auch meine Mutter, die schon damals das in Deutschland vorherrschende Frauenbild und die starren Geschlechterrollen als altmodisch und rückwärtsgewandt empfand, sollte sich erst Jahre später in der Frauenbewegung engagieren. Aber sie war wie mein Vater auch von jeher eine überzeugte, wenn auch nicht dogmatische Pazifistin. Umso überraschender kam ein ungewöhnliches Jobangebot ins Haus geflattert, das sie nach reiflicher Überlegung auch annahm: Lehrkraft für Norwegisch an einer US-Kaserne in der bayrischen Pampa. Zu dieser Zeit waren in Deutschland noch Hundertausende Soldaten der siegreichen Alliierten stationiert: Engländer im Westen und Norden, Franzosen und Kanadier im Südwesten, die Amerikaner fast überall, also auch in Bayern. Lenggries, im schönen Isarwinkel gelegen inmitten des bayerischen Alpenvorlandes, beherbergte nicht nur eine Einheit deutscher Gebirgsjäger der noch jungen Bundeswehr, sondern auch ein umfassendes Kontingent amerikanischer Soldaten. Die suchten nach einer Muttersprachlerin, die einer Handvoll Männern aus Georgia, Oklahoma, Wyoming und weiß der Kuckuck woher norwegische Vokabeln und Grammatik beibringen sollte. Das kam einigermaßen überraschend, hatte aber einen pragmatischen Grund: Ganz im Norden grenzte Norwegen auf fast zweihundert Kilometern Länge direkt an die Sowjetunion. Mit Argusaugen blickten eine Menge Leute in diesen eisigen Zeiten des Kalten Krieges auf die Grenze zwischen Nato und Warschauer Pakt. Daher dachten die Amerikaner, dass es gut wäre, ein paar Leute mit zumindest rudimentären norwegischen Sprachkenntnissen da oben zu stationieren. Da diese in Lenggries ausgebildet werden sollten, kam meine Mutter ins Spiel.

Wir brachen also unsere Zelte in Schwabing ab und machten uns auf Richtung Karwendelgebirge. In Lenggries angekommen, bezogen wir eine kleine Wohnung über einem Landgasthof, wo Abend für Abend die einheimische Bevölkerung Lieder sang, in denen viele Vokale und wenige Konsonanten vorkamen. Wenn mein Vater gerade in München seinem Studium nachging und auch sonst keine Kinderbetreuung aufzutreiben war, nahm meine Mutter gelegentlich mich und meinen Bruder einfach mit in die Kaserne. Während sie sich redlich mühte, den nur begrenzt lernwilligen GIs, von denen so mancher gerade erst aus dem traumatischen Kriegseinsatz in Vietnam gekommen war, ein paar Brocken Norwegisch beizubringen, blieb mein Bruder brav auf seinem Stühlchen sitzen, während ich die GIs mit lustigen Faxen unterhielt. Mochte meine Mutter anfänglich etwas verwundert darüber sein, dass ihre Ausführungen und die Tatsache, dass auf Norwegisch »Krieg« »krig«, »Grenze« »grense« und »amerikanisch« »amerikanisk« heißt, zu wahren Heiterkeitsausbrüchen bei den Soldaten führte, bemerkte sie schnell, dass ich hinter ihrem Rücken die infantile Sau rausließ, herumhampelte, Grimassen zog und alles tat, um zu verhindern, dass die GIs mitbekamen, dass »farlig« gefährlich bedeutet.

In der Zwischenzeit beendete mein Vater sein Studium mit der Promotion und wurde im Herbst 1966 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bonn. Ab jetzt war die Bundeshauptstadt Bonn unsere neue Heimat, weit von Bayern entfernt im rheinischen Tiefland gelegen.

»Bonn ist halb so groß wie der Zentralfriedhof von Chicago, aber doppelt so tot«, lästerte der englische Schriftsteller John le Carré, während der künftige Bundeskanzler Helmut Schmidt ins gleiche Rohr blies: »Als deutsche Hauptstadt ein trauriger Witz, aber Realität.«

Mir als Dreikäsehoch von vier Jahren war das so hoch wie breit, und auch meine Eltern fühlten sich von Anfang an im »Bundesdorf« gut aufgehoben. Bonn machte mich zwar nicht zum rheinischen Jeck – diese Aufgabe durfte später Köln übernehmen –, aber der Umgangston war schon wesentlich entspannter als im grantelnden München.

Meine Eltern fuhren einen VW-Käfer, und der lief und lief und lief, wie es die Reklame versprach. Er lief bis Norwegen, und das mindestens einmal im Jahr, denn schließlich lebte ein Großteil unserer Verwandtschaft in Oslo. Für meinen Bruder und mich war das stets ein aufregendes Abenteuer, auch wenn ich bereits hinter Wuppertal quengelte, wann wir endlich ankämen. In Kiel verfrachteten wir den Käfer an Bord einer Fähre Richtung Oslo, die, daran erinnere ich mich gut, Punkt dreizehn Uhr von der Kaimauer ablegte. Die nächsten Stunden gehörten der Erkundung des Schiffes. Zusammen mit meinem Bruder streifte ich überall herum. Zwei kleine Jungs entdeckten die große Welt, und zwar auch dann, wenn wir eigentlich brav in unserer Kabine sein sollten.

Es war spät am Abend und der mittlere Seegang des Kattegat sollte uns eigentlich in den Schlaf wiegen, da hatte mein Bruder die phantastische Idee, dass wir nach den Eltern sehen sollten. Ihre Betten waren leer, also gab mein Bruder, der in meinen Augen mindestens Kapitänsrang einnahm, den Befehl, das Schiff zu durchsuchen. Wir kamen in einen Salon, in dem eine Tanzkapelle spielte und Deutsche wie Norweger mit hochroten Gesichtern dem Duty-Free-Alkohol zusprachen. Dort wurden wir mit großem Hallo empfangen, zwei Steppkes in karierten Schlafanzügen, die nach Mama und Papa suchten. Als wir sie fanden, wäre ich am liebsten sofort mit ihnen auf die Tanzfläche gestürmt, aber nach einer Cola und vielen guten Worten ließen wir uns dann doch zurück zur Kabine bringen. Schlugen wir dann nach kurzer Nacht die Augen auf, befand sich das Schiff bereits im Oslofjord. Ist es ein Wunder, dass ich mich von Anfang an fühlte, als käme ich dort ebenfalls nach Hause? Wir sagen zwar, wir haben ein Vaterland und eine Muttersprache, doch ich habe auch ein Mutterland und eine Vatersprache. Ich fühle mich doppelt gesegnet.

Zum Glück legten meine Eltern von Anfang an Wert darauf, dass wir zweisprachig aufwuchsen. Anfang der sechziger Jahre war das alles andere als selbstverständlich. Viele Pädagogen dieser Epoche hatten etwas dagegen einzuwenden. »Die Kinder werden alles durcheinander bringen«, sagten sie. »Das macht sie sprachlich unsicher, und so werden sie für immer redegehemmt sein.«

Nun, ich bin der beste Gegenbeweis dieser abstrusen Theorie. Ich sprach zwei Sprachen, bevor ich wusste, dass ich zwei Sprachen spreche. Der Übergang war immer fließend. Legte das Schiff in Kiel ab, redete ich Deutsch. Legte es in Oslo an, ging es mit Norwegisch weiter. Auf hoher See wechselte ich einfach ab, selbst wenn meinen Bruder und mich gelegentlich die Seekrankheit erwischte und wir über Bord spuckten, was wir gerade voller Genuss in uns reingelöffelt hatten: Dann rief ich »mir wird schlecht« mal auf Deutsch, mal auf Norwegisch. Abgesehen von solch kleinen Zwischenfällen genoss ich das gemächliche Dahinschaukeln auf dem Schiff. Als ich viele Jahre später bei einer Ägyptenreise mit Kollegen einer Fernsehproduktionsfirma, für die ich als Producer arbeitete, auf einem schönen alten Kahn den Nil hinunterschipperte, war dieses Gefühl sofort wieder da. Und natürlich gönnte ich mir auch irgendwann eine Fahrt auf der klassischen Postschiffroute Hurtigruten. Schiffsreisen haben zwar auch ihre Nicklichkeiten, die ich überwinden muss – ich bin nun mal nicht gerne mit Leuten eingesperrt, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe – , dagegen steht aber diese wunderbar altmodische Art des Vorwärtskommens. Eile mit Weile beschreibt ganz treffend mein Leben – allerdings in der Version »eile oder weile«. Mal eile ich, mal weile ich, so wie es sich gehört für einen Menschen, der halb Nomade und halb Sesshafter ist. Womöglich wurde auf den langen Reisen von Bonn nach Oslo in mir dieser Samen gepflanzt, dass ich zeitlebens kein Stubenhocker sein würde. Manchmal wünsche ich mir zwar, irgendwo anzukommen, gleichzeitig zieht mich das Leben immer wieder weiter. So entwickelten sich in mir die zwei gegensätzlichen Pole, die noch heute mein Leben beeinflussen: die Sehnsucht, anzukommen, und gleichzeitig die Angst davor. Denn ich weiß nicht, was Ankommen bedeutet. Hält uns nicht eine eigentümliche Sehnsucht nach dem Fremden am Leben? Und erlischt unser Feuer, wenn wir irgendwann das Ziel erreichen? Darauf habe ich bis heute keine Antwort gefunden. Was ich allerdings mit Sicherheit sagen kann, ist: Nach jeder Reise kehre ich immer wieder gerne in meinen Kulturkreis zurück. Alles, was ich in meinem Berufsleben tue – sei es Filme drehen, Theater spielen, moderieren oder Fernsehshows entwickeln, hat immer mit meiner Liebe zur Sprache zu tun. Vatersprache und Muttersprache sind es, die mich immer wieder an den Ursprung zurückführen.

Natürlich verschwendete ich keine Zeit an hochtrabende Gedanken, während ich mit der Familie von Kiel nach Oslo schipperte. Das Leben war ein einziges Abenteuer, und auch wenn mein Bruder und ich mitunter die Nerven unserer Eltern strapazierten, verloren sie nur selten die gute Laune. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie uns wegen kindlicher Eskapaden jemals zusammenstauchten. Dabei waren sie beileibe nicht der in Mode gekommenen »Laissez-faire«-Erziehung verfallen, die Kindern einfach alles erlaubte: das Essen an die Wände schmieren oder die Wohnung in Brand stecken. Selbst in meiner nervigsten Trotzkopf-Phase folgten sie ihrer Intuition, und nur wenn ihre geduldigen Erklärungen, warum ich nicht an der Steckdose rumspielen soll, keinen Erfolg hatten, sprachen sie ein Machtwort.

Meine Eltern waren politisch gebildet, engagiert, diskussions- und meinungsfreudig – und das hat uns Kinder sehr geprägt. Sie nahmen uns ernst und förderten schon früh unsere Selbständigkeit. Progressiv, wie sie waren, steckten sie mich daher im Alter von zehn Jahren in einen Kochkurs. Es war keiner dieser Kinderkochkurse, wie es sie in unseren Tagen in gentrifizierten Stadtteilen gibt. Damals gehörten zehnjährige Jungs noch nicht zum gängigen Teilnehmerkreis eines Kochkurses. Ich war eindeutig der Jüngste. Doch da ich mir die Schürze selbst binden konnte und groß genug war, um meine Nase in den Kochtopf zu stecken, sagte mein Vater, der Rest ist kein Problem, denn wer lesen kann, kann auch kochen. Damit drückte er seine tiefe Überzeugung aus, dass es keine Herausforderung im Leben gibt, auf die wir nicht in Büchern eine Antwort finden. Oder zumindest dort danach suchen können. In dem Fall sollte es eben das Kochbuch sein, und schon war das Problem »Ich hab’ Kohldampf, aber die Eltern sind aus dem Haus« aus der Welt geräumt.

Diese Worte meines Vaters »wer lesen kann, kann auch kochen« fielen mir ein, als ich Anfang der achtziger Jahre nach New York reiste. In dieser Zeit war die Stadt am Hudson River ein anderes Kaliber als heute. Es gab Straßenkarten, in denen No-Go-Areas eingezeichnet waren wie Alphabet City, die Lower Eastside oder der heute so hippe Meatpacking District. Die Bronx hatte den Ruf weg, lebensgefährlich zu sein. Der Times Square war Heimat von Prostituierten und ihren Zuhältern, Dealern und Obdachlosen. Eine der ärmsten Gegenden war Harlem, und dort erfuhr ich, wie wichtig das Lesen für uns Menschen ist. Ich lernte einen Sozialarbeiter kennen, der mir von einem Projekt erzählte, das in einem der heißesten sozialen Brennpunkte der Stadt regelrecht für Furore sorgte.

»Wir haben eine Langzeitbeobachtung mit zwei gleich großen Gruppen von Eltern gestartet«, sagte er. »Die einen lesen ihren Kindern vor. Die anderen tun das nicht. Wir beobachten, wie sich die Kinder völlig unterschiedlich entwickeln. Die, denen vorgelesen wird, schneiden in der Schule gut ab – es ist atemberaubend, sie sind besser als der gesamte New Yorker Durchschnitt ihrer Altersklasse!« Das faszinierte mich, und so verfolgte ich die Ergebnisse auch noch, als ich aus New York zurückgekehrt war. Kinder, denen vorgelesen worden war, hatten später überdurchschnittlich oft einen Uni-Abschluss. Sie machten Karriere, obwohl sie aus einem unterprivilegierten Viertel stammten. Was mich am meisten beeindruckte, war die Tatsache, dass diese Menschen auch außerhalb von Schule und Beruf einfach besser abschnitten. Ihre Partnerschaften waren stabiler. Ihre Scheidungsquote geringer. Es schien, als ob sie ein besseres Leben lebten. Liegt es daran, dass Eltern, die ihren Kindern vorlesen, grundsätzlich für stabilere Werte sorgen? Oder hatte es etwas mit dem Vorlesen selbst zu tun? Als man diese Kinder als Jugendliche und junge Erwachsene auf ihren Wortschatz testete – das hat man gleich mehrfach getan – , war er im Durchschnitt um die Hälfte umfangreicher als der Wortschatz derer, denen niemals vorgelesen worden war.

Ich erinnere mich, wie mein Vater und meine Mutter einen Stuhl heranzogen, um eine Geschichte vorzulesen. Das ging mir so in Fleisch und Blut über, dass ich, als Halbwüchsiger mein Taschengeld als Babysitter aufpolierend, meinen Schützlingen ebenfalls vorlas. Auch wenn ich diesen Gelderwerb bald wieder einstellte, habe ich vielleicht für den einen oder anderen wortschatzgewaltigen Menschen gesorgt. So ist es auch nicht besonders erstaunlich, dass ich Jahre später »Ja, gerne!« antwortete, als man mich fragte, ob ich Juror im Bundesfinale des Deutschen Vorlesewettbewerbs sein wolle. Als die Kinder eines nach dem anderen an das Pult traten, dachte ich: Super! Du kannst hier nicht nur einen schönen Preis gewinnen, nein, du hast schon gewonnen, nämlich für dein Leben.

Eine andere Gepflogenheit bei uns zu Hause war, dass über jedes Thema gesprochen wurde. Genauer gesagt: gesprochen werden konnte, aber nicht musste. Etwas unter den Teppich kehren war nie die Sache meiner Eltern, und ich gebe gerne zu, bei mir ist es auch so. Wohl wissend, dass ich als pickelig Pubertierender vor Scham am liebsten im Boden versunken wäre, wenn meine Eltern angefangen hätten, mit mir über Liebe, Erotik und Sexualität zu sprechen, begannen sie schon früh mit der Aufklärung. So früh, dass ich zwar nicht gleich alles verstand, aber davon ausging, dass es sich beim Geschlechtsakt um eine Art verschärftes Kuscheln unter Erwachsenen handeln musste. Den Begriff »Penis« fand ich puppenlustig, denn er klang auf Norwegisch fast wie »pen nisse«, was nichts anderes bedeutet als »schöner Wichtel«. Und da ich meinen kleinen, schönen Wichtel nur mit Urinieren in Verbindung brachte, zerbrach ich mir meinen kindlichen Kopf darüber, dass es später wohl kaum Sinn und Zweck der Übung sein könne, in eine Frau hinein zu pinkeln. Bei aller Fortschrittlichkeit meiner Eltern kümmerte sich vorwiegend meine Mutter um diese oft nicht ganz einfache Aufklärungsarbeit: Sie fand dabei immer einen entspannten und kindgerechten Ton und schwadronierte nicht von Blüten und Bienen.

Fast beiläufig erzählte sie, dass es starke Gefühle und körperliche Liebe nicht nur zwischen Mann und Frau geben kann, sondern auch zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Das tat sie auf eine so zwanglose Art und Weise, dass ich später, als ich merkte, wie ich mich deutlich mehr für Jungs als für Mädchen interessierte, niemals in Erwägung zog, meine Neigungen vor meinen Eltern zu verheimlichen. Wie viele unglückliche Jungen und Mädchen traf ich, bei denen das ganz anders war! Ich empfinde im Rückblick eine tiefe Dankbarkeit, weil mir dadurch so vieles erleichtert worden ist.

Als mein Vater seine Stelle an der Uni in Bonn antrat und wir Lenggries, die amerikanische Kaserne und das Alpenvorland nur noch in den winzigen Rückspiegeln des VW-Käfers wahrnahmen, hieß das Ziel: Endenich. Obwohl nur wenige Kilometer westlich der Bonner Innenstadt gelegen, hatte sich dieser Ortsteil seinen fast dörflich anmutenden Charme bewahrt. Auf den umliegenden Feldern wurde noch Landwirtschaft betrieben, Arbeiter und mittelständische Beamte wohnten Tür an Tür, und nach getaner Arbeit trank der Gemüsehändler mit dem Schutzmann in der Eckkneipe ein paar Kölsch. So paradox es klingen mag: Endenich war für uns ein Neuanfang. Es war eine kinderreiche Gegend, und da ich schon damals nicht auf den Mund gefallen war, fand ich schnell Anschluss. Wir tobten durch die Straßen, was zu dieser Zeit noch gefahrlos möglich war, und versteckten uns in dunklen Einfahrten, um auf unseren Handys verbotene Filme anzusehen. Kleiner Scherz, ich wollte nur sehen, ob Sie noch wach sind. Nein, das Gegenteil war der Fall, ich wuchs in einer behüteten Sorglosigkeit auf, die nur einmal einen Riss bekam. Da war ich mit meinen neuen Spielkameraden unterwegs, als einer der Jungs mich fragte: »Bist du eigentlich katholisch oder evangelisch?«

»Ich bin gar nicht getauft«, antwortete ich wahrheitsgemäß.

»Du bist nicht getauft?«, krähte der Junge so laut, dass mich auch die anderen Kinder anstarrten, als ob ihnen der Leibhaftige erschienen wäre. »Dann hast du ja gar keinen Namen!«

»Natürlich habe ich einen«, protestierte ich. »Ich heiße Georg!«

»Falsch«, belehrte mich mein neuer Freund, der jetzt keiner mehr war. »Ohne Taufe hat man keinen Namen.«

An diesem Nachmittag schlich ich bedröppelt nach Hause. Meine Mutter sah mir gleich an, dass etwas nicht stimmte.

»Was ist los?«, wollte sie wissen.

»Warum habe ich keinen Namen?«, platzte es aus mir heraus. »Alle anderen haben einen, nur ich nicht.«

»Du hast doch einen«, sagte sie. »Du heißt Georg.«

Meine Worte. Aber was galten die gegen das unumstößliche Postulat des kleinen Besserwissers. Ich erzählte meiner Mutter, was geschehen war. Und was tat sie? Das, was in unserem Haus immer geschah, wenn ein Problem auftauchte: Die Lösung lag in den richtigen Worten, die zugegebenermaßen manchmal für einen kleinen Jungen etwas schwierig zu verstehen waren, aber immer voller glückseliger Logik steckten. Meine Mutter führte mich an den Esstisch, und wir setzten uns.

Wie erklärt man einem Vorschulkind den Säkularstaat? Sie überlegte kurz.

»Hier in Deutschland sind Staat und Kirche voneinander getrennt …«

»So wie Herr und Frau Mertens von nebenan?«, hakte ich nach. Meine Mutter lachte und verkniff sich die Bemerkung, dass auch Staat und Kirche lange Zeit ein ähnlich dysfunktionales Paar abgegeben hatten wie unsere verkrachten Nachbarn.

»Nein, nicht so. Wenn man nicht in der Kirche sein möchte wie wir, ist man trotzdem Bürger des Staates. Und als Bürger des Staates hast du einen Namen, der auf dem Amt niedergeschrieben ist. Verstehst du das?«

Ich nickte leicht überfordert. Meine Mutter merkte sofort, dass ihr Kurzer bestenfalls die Hälfte gerafft hatte. »Pass auf, Georg, ich zeig dir mal was«. Meine Gehirnzellen ratterten. Klar wusste ich, was die Kirche ist. Das war das große Backsteingebäude gegenüber. Aber wohin war dieser ominöse Staat nach der Trennung gezogen? Aus einer dicken Ledermappe fischte meine Mutter ein etwas schmuckloses Blatt heraus. »Das hier ist deine Geburtsurkunde. Und da steht dein Name drauf!«

Ich strahlte schon voller Vorfreude, was ich dem Hosenscheißer in meiner Bande morgen mit gesundem Halbwissen, aber voller Selbstbewusstsein um die Ohren hauen würde: Trennung von Staat und Kirche! Bürger! Mein Name steht auf einer Urkunde! In Bayern würde ich hinzufügen, »und jetzt schleich’ di’«, hier in den ehemaligen Sumpfgebieten des Rheins musste ich den geeigneten Ausdruck erst noch erlernen. Aber auch ohne ihn würde ich mein Gesicht wiedererlangen. Georg hat einen Namen! Georg heißt Georg! Besser geht’s nicht! Zum ersten Mal spürte ich, dass ich ein Außenseiter war und dass man als solcher gut beraten ist, sich mit Rhetorik, Humor und Wissen zu wappnen.

Als in einer weiteren Urkunde, meinem ersten Grundschulzeugnis, schwarz auf weiß geschrieben stand, ich sei o.k., waren meine Mitschüler sehr beeindruckt. Dass es sich dabei lediglich um die Abkürzung für »ohne Konfession« handelte, behielt ich für mich. Warum allerdings das ebenfalls gebräuchliche Kürzel o.B. für »ohne Bekenntnis« auch auf einer Packung in unserem Badezimmerschränkchen stand, wollte sich mir nicht erschließen. Was hatten die wattierten Zäpfchen mit dem teebeutelartigen Faden mit Religion zu tun? Und warum sagte der pummelige Peter, ich sei Heide? Erst hatte ich angeblich gar keinen Namen und jetzt plötzlich einen weiblichen. Wieso lachten die anderen, als ich den Pfarrerssohn fragte, ob sein Vater katholisch oder evangelisch sei? Eine gewisse Genugtuung empfand ich Jahre später, als ich in Religion eine Eins und die fromme Küsterstochter zu ihrer Empörung nur eine Drei bekam.

Eine der vielen guten Eigenschaften des rheinischen Charakters ist seine Geradlinigkeit und Toleranz »Jeder Jeck ist anders« und »leeve un leeve losse« bringt es auf den dialektalen Punkt. Nachdem nun also geklärt war, dass mein Name von Amts wegen bestätigt ist, konnte ich wieder unbeschwert mit den Nachbarskindern unser »Veedel« unsicher machen. In Endenich, diesem Biotop der bönnschen Gemütlichkeit, gab es viele kleine Läden. Ich liebte es, meine Eltern beim Einkaufen zu begleiten. Als ich groß genug war, um den Einkaufszettel entziffern und die Geldscheine auseinanderhalten zu können, riss ich mich darum, dieser ehrenvollen Aufgabe alleine nachzugehen. Beim Metzger gab es immer eine Scheibe Fleischwurst auf die Hand, und ich vergesse nie sein schallendes Lachen, als ich seine Frage, ob es beim Hackfleisch »halb und halb« sein solle, mit »Ne, alles zusammen« beantwortete. Er sprühte vor Kraft und Lebensfreude. Ganz im Gegensatz zur Betreiberin des Reformhauses, vor der ich etwas Angst hatte: hager, aschfahl, grauhaarig und meist missmutig hatte sie etwas von einem Gespenst. Die Bäckerei war so etwas wie die nachbarschaftliche Klatschbörse und Plauderstübchen. Während sich vorwiegend ältere Damen in epischer Breite über das Wetter, freche Teenager und bräsige Ehemänner ausließen, speichelte ich beim Anblick der vielen bunten Torten tüchtig ein. Dass es dabei auch schon mal um Unterleibszipperlein von Blasenschwäche bis Verstopfung ging, ist im Rheinland nicht weiter ungewöhnlich. Oft endeten diese blumigen Unterhaltungen mit den Seufzern »Et es, wie et es« und der Prognose »Et kütt, wie et kütt«. Da ist der gemeine Rheinländer fast buddhistisch.