9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Heartbreakers-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Verliebt wider Willen

Stella tut alles für ihre kranke Schwester. Sogar bis nach Chicago fahren und sich stundenlang die Füße platt stehen, um ein Autogramm von Caras Lieblings-Boygroup zu ergattern, den

Heartbreakers. Aber da muss Stella durch – ihr Geburtstagsgeschenk für Cara soll so richtig krachen. Kurioserweise läuft es dann komplett anders als gedacht: Stella kommt nicht nur mit einem Autogramm zurück, sondern verliebt bis über beide Ohren. In wen? Ausgerechnet in Oliver Perry, den Leadsänger der

Heartbreakers! Aber darf Stella das? Flirten, Glücklichsein und mit der Band abhängen – während ihre Schwester daheim ums Leben kämpft?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Ähnliche

DIE AUTORIN

Foto: © Joel Holmberg

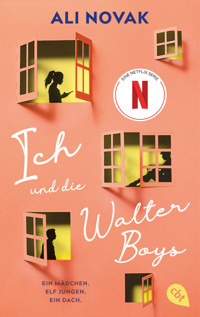

Ali Novak, geb. 1991, stammt aus Wisconsin und hat vor Kurzem ihr Creative-Writing-Studium an der University of Wisconsin-Madison abgeschlossen. Ihr Debüt »Ich und die Walter Boys« begann sie im Alter von 15 zu schreiben und stellte den Text 2010 auf Wattpad online. Inzwischen haben ihre Geschichten über 150 Millionen Leser. Wenn sie nicht gerade schreibt oder Fantasyromane liest, ist Ali gern auf Reisen oder veranstaltet Netflix-Marathons mit ihrem Mann Jared.

Mehr über Ali Novak und cbt auf Instagram unter @hey_reader

Aus dem Englischen

von Michaela Link

Für Wattpad – ich danke sowohl meinen Lesern als auch den Menschen hinter den Kulissen, deren Begeisterung und Unterstützung meine Träume haben wahr werden lassen.

KAPITEL 1

Cara umklammerte die aktuelle Ausgabe der People,als sei es die Heilige Schrift.

»Wenn du mir keine Zeitschriften bringen würdest«, sagte sie, »würde ich hier einen Koller kriegen.«

»Ich musste mit einer Fußballmami um das letzte Exemplar kämpfen«, erwiderte ich. Und ich meinte es ernst. Frischer Lesestoff war heiß begehrt im Krankenhaus.

Cara hörte mich nicht. Sie blätterte bereits in der Zeitschrift, ganz versessen auf ihre wöchentliche Dosis Promiklatsch. Neben ihr lümmelte Drew in dem einzigen Sessel des Raums und starrte auf sein Telefon. Sein finsterer Gesichtsausdruck verriet mir, dass er entweder etwas über das Baseballspiel des vergangenen Abends las oder die Internetverbindung ziemlich schlecht war.

Anders als an einem typischen Krankenhaustag hatte ich heute tatsächlich etwas, womit ich mich während der Besuchszeit beschäftigen konnte. Nachdem ich mir einen Stuhl an Caras Bett gezogen hatte, scrollte ich durch die Fotos, die ich mit meiner neuen Canon gemacht hatte. Meine Eltern hatten mir den Fotoapparat vorzeitig zum Geburtstag geschenkt und ich hatte ihn heute Morgen im Skulpturengarten von Minneapolis ausprobiert.

»Mein Gott, perfekter könnte er nicht sein.«

Ich sah, dass Cara ein Interview mit einem der Jungs von den Heartbreakers aufgeschlagen hatte, ihrer Lieblingsband. Die Schlagzeile lautete: »Bad Boy bricht immer noch Herzen.« Die Unterzeile war ein Zitat: »Ich bin nicht auf der Suche nach einer festen Freundin. Single zu sein macht einfach zu viel Spaß.« Als ich Caras Gesichtsausdruck sah – die Augen lebhaft, der Mund halb geöffnet –, stellte sich mir die Frage, ob sie gleich die Seite ablecken würde. Ich wartete einen Moment ab, ob sie es wirklich tat, aber sie stieß nur einen Seufzer aus, aus dem ich schloss, dass sie mir etwas über ihren Lieblingsstar vorschwärmen wollte.

»Owen irgendetwas?«, fragte ich höflichkeitshalber, doch meine Aufmerksamkeit galt bereits wieder meinem Fotoapparat.

»Oliver Perry«, verbesserte sie. Ich brauchte Cara nicht anzusehen, um zu wissen, dass sie die Augen verdrehte, auch wenn ich meine Abneigung gegen die Band oft genug bekundet hatte, zum Beispiel jedes Mal, wenn sie ihre Musik laut durchs Haus schallen ließ. Ich interessierte mich nicht genug für die Heartbreakers, um mir die Namen der Bandmitglieder zu merken; sie waren bloß eine x-beliebige Boygroup, die zwar momentan total angesagt war, aber bestimmt bald wieder in Vergessenheit geriet. »Ich könnte schwören, du bist eine Vierzigjährige, die in einem Teenagerkörper steckt oder so etwas.«

»Warum?«, fragte ich. »Weil ich den Namen irgendeines Boygroup-Typen nicht kenne?«

Sie verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte mich an. Anscheinend hatte ich eine Grenze überschritten. »Sie sind keine Boygroup. Sie sind Punker.«

Es gab zwei Gründe, warum ich die Heartbreakers nicht mochte. Vor allem fand ich ihre Musik furchtbar, was ja schon alles sagte, aber mich störte noch etwas anderes: Die Heartbreakers versuchten so angestrengt, etwas zu sein, was sie nicht waren, und spielten sich als Rockmusiker auf, während sie in Wirklichkeit einfach eine Boygroup waren. Sicher, sie spielten Instrumente, aber ganz gleich, wie viele alte Band-T-Shirts und zerrissene Jeans sie auch trugen – nichts konnte darüber hinwegtäuschen, dass die einfallslosen Songtexte und eingängigen Beats schlicht Popmusik waren. Außerdem bewies die Tatsache, dass ihre Fans die Welt ständig daran erinnern mussten, die Heartbreakers wären eine »richtige« Band, genau das Gegenteil.

Ich presste die Lippen aufeinander, um nicht zu lachen. »Dass sie sagen, die Misfits und die Ramones hätten sie inspiriert, macht sie noch lange nicht zu Punkern.«

Cara legte den Kopf schräg und runzelte die Stirn. »Die wer?«

»Siehst du?« Ich beugte mich vor und schnappte mir die Zeitschrift. »Du weißt gar nicht, was echter Punk ist. Und das da«, fügte ich hinzu und deutete auf die Seite, »ist es sicher nicht.«

»Nur weil ich mir nicht deine schräge Undergroundmusik anhöre, heißt das nicht, dass du dich mit Musik besser auskennst als ich«, versetzte sie.

»Cara«, ich rieb mir den Nasenrücken, »so habe ich das überhaupt nicht gemeint.«

»Was soll’s, Stella.« Cara zog die Zeitschrift zurück auf ihren Schoß. Sie wandte den Blick von mir ab und ihre Schultern sackten herunter. »Ehrlich, es ist mir egal, dass du sie nicht magst. Ich bin einfach schlecht gelaunt, weil ich zu ihrem Konzert gehen wollte.«

Die Heartbreakers waren im vergangenen Monat in Minneapolis aufgetreten, und obwohl Cara sich sehnlichst gewünscht hatte, hinzugehen, hatte sie beschlossen, keine Eintrittskarten zu kaufen. Es war eine harte Entscheidung gewesen, vor allem, weil sie monatelang dafür gespart hatte, aber meiner Meinung nach war es richtig gewesen. Denn letzten Endes spielte es keine Rolle, wie sehr sie sich wünschte, hinzugehen. Ihr Körper signalisierte ihr, dass sie es nicht konnte – Übelkeit, Erbrechen und Müdigkeit, um nur einige Beschwerden zu nennen –, und das wusste sie. Eine wichtige Lektion, die Caras Krebs uns gelehrt hatte, war, dass es Zeiten gibt, Hoffnung zu haben, und dann wieder welche, realistisch zu sein.

Vor zwei Wochen hatte Cara die erste Chemotherapie bekommen. Die Behandlung erfolgte in Zyklen – drei Wochen, in denen man ihr unzählige Medikamente ins Blut pumpte, dann eine Ruhephase, bevor die ganze Prozedur von Neuem begann. Nachdem die normale Chemotherapie all das böse Zeug in ihrem Körper abgetötet hatte, verabreichte man Cara noch eine hochdosierte Chemo, um sicherzugehen, dass der Krebs nicht streuen würde.

Ich war nie gut in Naturwissenschaften gewesen, doch durch Caras Krankenhausaufenthalte hatte ich eine Menge gelernt. Für gewöhnlich wird die Dosis einer Chemotherapie wegen der bedrohlichen Nebenwirkungen begrenzt. Eine höhere Dosis würde vielleicht den Krebs auslöschen, aber sie zerstört auch Knochenmark, das, wie ich erfahren habe, lebenswichtig ist. Manchmal reicht allerdings eine normale Chemo nicht.

So wie bei Cara. Nach zwei Rezidiven, also Rückfällen, fanden ihre Ärzte, dass es Zeit für eine aggressivere Behandlung sei. Sobald sie die hochdosierte Chemo bekommen hatte, würde sie eine autologe Stammzelltransplantation benötigen. Bei einer autologen Transplantation wurden Cara vor der Behandlung eigene Stammzellen aus ihrem Knochenmark entnommen. Die Zellen wurden eingefroren und Cara nach der Chemo durch eine Blutinfusion wieder verabreicht. Anders könnte sie nicht wieder gesund werden.

Ein kleiner Seufzer entrang sich mir und ich wählte meine Worte mit Bedacht. »Ich bin mir sicher, dass es noch weitere Konzerte geben wird«, sagte ich und schenkte ihr ein schwaches Lächeln. »Ich gehe sogar mit dir hin, wenn du willst.«

Cara musste kichern. »Da ist es wahrscheinlicher, dass Drew unter die Cheerleader geht.« Beim Klang seines Namens schaute unser Bruder auf und sah Cara mit hochgezogenen Augenbrauen an, bevor er sich wieder seinem Telefon zuwandte.

»Es war ja nur ein Vorschlag«, fügte ich hinzu, aber es freute mich, dass sie ihn witzig fand.

»Du bei einem Konzert der Heartbreakers?«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu mir. »Ja klar.«

Daraufhin verstummten wir beide. Es herrschte betretenes Schweigen, und ich wusste, dass sie wie ich unglücklich ihren Gedanken nachhing. Das war eine Folge von langen Tagen im Krankenhaus und nach einer Weile war man zwangsläufig eher pessimistisch als optimistisch gestimmt.

Ein Klopfen an der Tür holte mich in die Realität zurück, und Jillian, Caras Lieblingskrankenschwester, kam herein. Als ich sie sah, schaute ich auf die Uhr und stellte zu meiner Überraschung fest, wie schnell der Tag vergangen war.

»Stella, Drew«, begrüßte sie uns beide. »Wie geht es euch?«

»So wie immer«, antwortete Drew, stand auf und rekelte sich. »Und wie geht es Ihnen?«

»Gut, danke. Ich will nur mal nach Cara schauen.« Zu ihr sagte sie: »Brauchst du irgendetwas, Liebes?«, aber Cara schüttelte den Kopf.

»Werfen Sie uns hinaus?«, fragte ich. Die Besuchszeit war bald vorüber, und das bedeutete, dass es Zeit wurde für Caras abendliche Medikamente, wie Penicillin und eine Menge anderer, deren Namen ich mir nicht merken konnte.

»Nein«, antwortete Jillian. »Ihr habt noch Zeit, aber vielleicht wollt ihr noch in die Cafeteria, bevor sie schließt.«

Bei dem Gedanken an Essen knurrte mir der Magen. Ich war vom Skulpturengarten direkt ins Krankenhaus gegangen und hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. »Das ist wahrscheinlich eine gute Idee.« Ich legte mir den Kamerariemen um den Hals und stand auf. »Wir sehen uns morgen, Punk.«

Ich wollte mich vorbeugen und meiner Schwester einen Kuss geben, aber ich durfte nicht.

Cara hatte ein Non-Hodgkin-Lymphom. Das ist eine Krebsart, die in den Lymphozyten entsteht, den weißen Blutkörperchen, die zum Immunsystem des Körpers gehören. Normalerweise werden Menschen mit Non-Hodgkin-Lymphom ambulant versorgt. Sie kommen täglich ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen, ehe sie wieder nach Hause fahren, und während ihrer beiden ersten Schübe der Krebserkrankung war Cara ebenfalls eine ambulante Patientin gewesen. Jeden Tag hatte meine Mom sie ins Krankenhaus gefahren und man hatte ihr intravenös Medikamente verabreicht – eine Chemotherapie. Normalerweise hatte es eine Stunde gedauert, und manchmal waren Drew und ich mitgekommen, um im Wartezimmer Hausaufgaben zu machen.

Vor Kurzem musste Cara der Blinddarm entfernt werden, weil es Komplikationen gegeben hatte. Da die Anzahl ihrer weißen Blutkörperchen zu gering war, befürchteten die Ärzte ein erhöhtes Infektionsrisiko, und sie musste ein paar Wochen im Krankenhaus bleiben. Wir durften nur mit Mundschutz zu Cara und sie nicht anfassen, weil die Gefahr bestand, dass wir sie krank machen könnten.

Ich wusste, dass es hart für sie war, nicht zu Hause zu sein, und es war frustrierend, dass ich sie nicht einmal tröstend in den Arm nehmen konnte.

»Du weißt ja, wo du mich findest«, sagte sie und verdrehte die Augen.

»Ruh dich ein wenig aus für mich, okay?«, bat Drew zum Abschied. Dann drehte er sich zu mir um. »Bist du so weit? Ich habe Hunger.«

»Na klar«, antwortete ich. »Ich auch.« Wir verabschiedeten uns schnell und machten uns auf den Weg in Richtung Cafeteria.

»Glaubst du, sie haben heute diesen Karamellpudding?«, fragte Drew, als wir durch die vertrauten Krankenhausflure gingen.

»Mann, ich liebe diese Dinger«, gab ich zurück, »aber ich bezweifle es. Die gab es schon eine ganze Weile nicht mehr.«

»War ziemlich lahm heute, oder?«

»Ja«, sagte ich und dachte über unseren Tag nach, »das war es wirklich.«

Jeden Tag erwähnten Drew und ich etwas Positives, das uns während unseres Besuchs bei Cara aufgefallen war. Das Blöde an Krankenhäusern ist nur, dass dort Ängste geschürt werden. Wenn man sich nicht immer wieder vornimmt, zuversichtlich zu sein, nehmen die negativen Gedanken überhand. Denn wenn ein Mitglied deiner Familie Krebs bekommt, bekommen alle Krebs. Vielleicht nicht dieselbe Art, aber der Krebs frisst trotzdem alle auf, bis nichts mehr übrig ist.

Alles fing an, als Cara ihre erste Krebsdiagnose erhielt, damals, als wir im ersten Jahr auf der Highschool waren. Es war mir nicht wirklich bewusst gewesen, dass meine Schwester krank war, dass ich sie tatsächlich verlieren könnte, bis sie nach ihrer Diagnose im Krankenhaus blieb, während ihre Ärzte die Position, das Ausmaß und das Stadium ihres Krebses bestimmten. Unsere Mom nahm Drew und mich zu den Besuchen bei Cara mit, und wir sahen Kinder in verschiedenen Krankheitsstadien, wobei bei einigen der Krebs schon sehr fortgeschritten war.

Das war das erste Mal, dass ich es mit der Angst zu tun bekam. Sie bohrte sich in meine Brust, zog mir den Boden unter den Füßen weg und sagte mir: »Siehst du diese Kinder? Diese Kinder sterben.« Und ich fragte mich: Wenn meine Schwester hier war, war sie dann nicht auch eins dieser Kinder?

»Was ist dir positiv aufgefallen?«, fragte ich Drew, als wir seinen alten Honda Civic auf der anderen Seite des Krankenhausparkplatzes erreichten. Er fummelte mit seinen Schlüsseln herum, und obwohl ich wusste, dass meine Tür immer noch verschlossen war, zerrte ich am Griff.

»Der Karamellpudding war echt köstlich«, antwortete er. Die Schlösser gingen mit einem Klick auf, nachdem er den richtigen Schlüssel gefunden hatte.

»Der Karamellpudding?«, wiederholte ich, und wir stiegen beide in den Wagen. »Der ist dir positiv aufgefallen?«

»Ja, und dass die Internetverbindung heute ganz okay war.«

Ich kämpfte mit meinem Sicherheitsgurt und versuchte, ihn zu entwirren und nach vorn zu ziehen, aber Drew benahm sich so seltsam, dass ich den Gurt zurückschnellen ließ. »Ist das dein Ernst?«, fragte ich und starrte meinen Bruder an. »Das sind doch lauter Belanglosigkeiten.«

»Wie meinst du das?«, fragte er. »Mir schmeckt dieser Karamellpudding eben.«

Ich blinzelte langsam und ganz bewusst. Bis heute hatten die Sachen, die uns positiv aufgefallen waren, immer eine Bedeutung und gaben uns immer wieder neuen Mut. Wenn jetzt der köstliche Karamellpudding zum einzigen Lichtblick des Tages wurde, dann steckten wir in Schwierigkeiten.

Drew begann zu lachen und ich schlug ihn auf die Schulter. »Das ist nicht witzig«, brummelte ich.

»Ich habe nur Spaß gemacht, Stella. Schau nicht so finster.«

»Entschuldige«, sagte ich und griff wieder nach dem Sicherheitsgurt. »Ich habe heute Cara fast zum Weinen gebracht.«

»Du weißt, warum sie so außer sich ist, stimmt’s?«, fragte Drew mich dann. »Sie befürchtet, sie wird nie zu einem ihrer Konzerte gehen.«

»Warum muss sie so total negativ sein?«

Ich hatte nicht erwartet, dass für Cara die ganze Zeit eitel Sonnenschein herrschen würde. Tatsächlich hatte sie das Recht, zornig auf Gott und die Welt oder wen auch immer zu sein, der sie vor dieser Krankheit nicht bewahrt hatte. Aber ich hasste es, wenn sie so endgültig redete – ich werde nie hier rauskommen, ich werde niemals aufs College gehen, ich werde die Heartbreakers niemals live sehen –, als stünde ihr Tod bereits fest. Es gab mir das Gefühl, als hätte ich keine Kontrolle über mein Leben, als sei alles Schicksal.

»Nein, das meine ich nicht«, widersprach Drew. »Anscheinend macht ein Gerücht die Runde, dass die Heartbreakers sich auflösen, weil sich die Bandmitglieder zerworfen haben.«

»Oh! Das überrascht mich nicht«, sagte ich, doch im Stillen hoffte ich, dass die Gerüchte nicht wahr waren. Eigentlich war mir das ja egal, weil ich mit ihrer Musik sowieso nichts anfangen konnte, aber ich wollte Cara beweisen, dass es falsch von ihr war, die Hoffnung aufzugeben. Sie würde die Heartbreakers auf der Bühne sehen, denn ihr Gesundheitszustand würde sich verbessern.

Drew legte die Hand auf meine Kopfstütze und reckte den Hals, um zu sehen, ob jemand hinter uns war, bevor er mit voller Geschwindigkeit aus der Parklücke zischte. Die Besuchszeit war offiziell vorüber, und einige der Krankenhausangestellten hatten bereits Feierabend gemacht, daher war der Parkplatz relativ leer. Als wir die Ausfahrt erreichten, blinkte Drew, um nach links abzubiegen. Wir saßen beide für eine Weile einfach nur da und redeten nicht, während wir auf eine Lücke im Verkehr warteten.

Mir fiel ein, dass Drew meine Frage noch nicht beantwortete hatte, und so brach ich als Erste das Schweigen. »Also, was war es dann?«, fragte ich.

»Was war was?«

»Was dir positiv aufgefallen ist.«

»Ach ja«, antwortete er. Er drehte den Kopf vor und zurück, um sicherzugehen, dass kein Auto kam. Die Straße war frei, daher trat er das Gaspedal durch und schoss hinaus. »Ich habe eine Idee, was wir Cara zum Geburtstag schenken könnten.«

»Echt?«, fragte ich. Ich schenkte Drew meine ungeteilte Aufmerksamkeit. »Und was? Erzähl.«

Der nächste Freitag war nicht nur der vierte Juli, sondern er war auch Caras achtzehnter Geburtstag. Drew und ich wurden ebenfalls achtzehn; wir waren Drillinge. Jedes Jahr hatten wir einen Wettbewerb, wer dem anderen das tollste Geschenk machte, und normalerweise gewann Cara. In diesem Jahr hatten Drew und ich beschlossen, uns zusammenzutun und sie zu übertreffen, aber bisher war uns noch nichts eingefallen, mit dem wir den Sieg einheimsen könnten.

»Okay, weißt du noch, wie du pausenlos über diese Ausstellung in der Fotogalerie gesprochen hast?«, fragte Drew und sah mich an. »Die, die in Chicago eröffnet?«

»Du meinst Bianca Bridge?« Ich rutschte auf meinem Sitz nach vorn. Ich hatte keinen Schimmer, was Caras Geburtstagsgeschenk mit meiner absoluten Lieblingsfotografin zu tun hatte, aber worauf auch immer Drew hinauswollte, ich hatte das Gefühl, dass es gut sein würde.

Bianca war eine Inspiration für mich und mein großes Vorbild. Als eine der berühmtesten Fotojournalistinnen der Postmoderne war sie für aufschlussreiche Straßenfotografie bekannt, die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten abbildete. Ich hatte ein Zitat von ihr auf die Wand meines Zimmers gemalt, und meine besten Bilder waren darum herum gehängt: »Die Welt dreht sich schnell und verändert jeden Tag alles um uns herum. Die Fotografie ist ein Geschenk, das uns für immer in einem Augenblick festhalten kann, in ewiger Glückseligkeit.«

Wann immer mich jemand fragte, warum ich so gern fotografierte, antwortete ich mit Biancas Zitat, als sei es mein eigenes persönliches Mantra. Mich begeisterte die Idee, dass ich mit einem einzigen Tippen auf den Auslöser der Zeit irgendwie ein Schnippchen schlagen konnte.

»Genau die«, sagte Drew und fuhr schneller, um noch über eine bereits gelbe Ampel zu kommen. »Ihre Galerie ist nur wenige Häuserblocks entfernt.«

»Wenige Häuserblocks wovon?« Drew spannte mich absichtlich auf die Folter, was mich total nervte. »Komm schon!« Ich hüpfte in meinem Sitz auf und ab. »Erzähl es mir!«

»Du hast echt keinen Funken Geduld.« Er schüttelte den Kopf, aber auf seinem Gesicht war der Hauch eines Lächelns. »Sie ist wenige Blocks von einem Radiosender entfernt, wo die Heartbreakers an diesem Wochenende eine Autogrammstunde geben.«

»Ist das dein Ernst?«

Drew reckte das Kinn vor und ein Grinsen blitzte in seinem Gesicht auf. »Na ja, Cara war sehr enttäuscht darüber, dass sie nicht zu dem Konzert gehen konnte, und das hat mich auf eine Idee gebracht. Es muss noch etwas anderes geben, das mit den Heartbreakers zusammenhängt und das sie glücklich machen würde. Also habe ich ihre öffentlichen Auftritte gegoogelt. Wir könnten hinfahren und uns eine ihrer CDs signieren lassen oder so.«

»Und?«

»Und dein Fotoding besuchen.«

»Ja!«, rief ich und riss die Faust hoch. »In diesem Jahr wird es Cara nicht gelingen, uns zu übertreffen.«

»Ich weiß«, stimmte er mir zu und klopfte sich auf die Schulter. »Bitte, keine Ursache.«

Ich verdrehte die Augen und verkniff mir ein Lächeln. Mir fiel ein Stein vom Herzen.

Als Caras Krebs wieder zurückgekommen war, war es anders als bei den ersten beiden Malen – das hatte ich sofort gewusst. Tief im Innern war mir klar, dass Cara niemals wieder gesund werden würde, wenn diese Behandlung nicht anschlug. Das Ganze machte mir schwer zu schaffen.

Ich wusste, dass ich nichts tun konnte, das Caras Krebs vertreiben würde. Doch zum ersten Mal seit dem Rezidiv spürte ich, wie diese Last langsam leichter wurde. Es war töricht, denn was würde eine signierte CD bewirken? Aber wenn sie ihre Stimmung verbesserte, dann hatte Cara vielleicht eine Chance.

»Denkst du, Mom und Dad werden uns fahren lassen?«, fragte ich und biss mir in die Wange. Wenn nicht, hatte ich mir umsonst Hoffnungen gemacht und würde noch deprimierter sein als zuvor.

Drew zuckte die Achseln. »Wir fahren zusammen hin«, erklärte er, »daher sehe ich keinen Grund, warum sie etwas dagegen haben sollten.«

»Okay, gut«, antwortete ich und nickte. »Wollen wir das wirklich durchziehen?«

»Ja«, sagte Drew. »Wir fahren nach Chicago.«

KAPITEL 2

Ich drückte die Stirn gegen das Beifahrerfenster und ließ den Blick über die Gebäude schweifen, die an mir vorbeiglitten. Drew und ich waren die ganze Nacht gefahren und hatten Chicago glücklicherweise vor der morgendlichen Rushhour erreicht. Es war noch dunkel, aber ein schwacher purpurner Schimmer am Horizont kündigte die Sonne an. Obwohl es noch zu früh war, um einzuchecken, fuhren wir auf der Suche nach unserem Hotel durch das Stadtzentrum. Drew wollte dort parken und unser Gepäck unterstellen.

Ich war die ganze Fahrt wach geblieben, um meinem Bruder Gesellschaft zu leisten, und jetzt war ich zu müde, um mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Wenn ich nicht bald Koffein bekam, würde ich den Tag niemals durchstehen. Unter flackernden Lidern nahm ich ein grünes Schild wahr. Ich schoss auf meinem Sitz hoch.

»Drew, halt an! Da ist ein Starbucks!«

Er zuckte zusammen und riss das Steuer versehentlich nach links, woraufhin der Wagen auf die Gegenspur geriet. Um fünf Uhr war auf den Straßen nicht viel Verkehr, aber der Schreck stand ihm ins Gesicht geschrieben.

»Mensch, Stella, du hättest uns beide umbringen können«, sagte er und atmete zitternd auf, nachdem er den Wagen sicher zurück auf die richtige Spur gebracht hatte. »Du hast mir einen Mordsschrecken eingejagt.«

»Tut mir leid«, entschuldigte ich mich, während er am Straßenrand einparkte. »Der Kaffee geht auf mich. Was willst du?«

»Nur eine ganz normale Tasse Kaffee. Nichts von diesem Milchschaummist.«

Ich rümpfte die Nase. »Das ist ekelhaft«, kommentierte ich und löste meinen Sicherheitsgurt.

»Das ist der pure Kaffeegenuss«, erwiderte er und lehnte sich in seinen Sitz zurück.

Vor mich hin grinsend stieg ich aus und ging zu dem Café. Als ich eintrat, läutete eine Glocke, und der Geruch von frisch gekochtem Kaffee umfing mich. Hinter der Theke stand eine Frau in mittleren Jahren mit krausem Haar, und sie nahm gerade die Bestellung des einzigen anderen Kunden im Laden entgegen.

Während ich darauf wartete, an die Reihe zu kommen, betrachtete ich den Jungen vor mir. Er war hochgewachsen und hager und musste ungefähr in meinem Alter sein, aber ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Gewelltes braunes Haar lugte unter einer Mütze hervor, und er trug ein eng anliegendes weißes T-Shirt, Designerjeans und graue Vans: schlicht, aber stylish. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn ein zweites Mal von Kopf bis Fuß zu mustern. Normalerweise stand ich auf muskulöse Jungs mit Gesichtsbehaarung, doch irgendetwas an diesem Jungen war interessant. Sein ganzer Style strahlte etwas Künstlerisches aus, das mir sehr gefiel.

»Das macht zwei fünfundneunzig.« Ich beobachtete, wie der Junge ein Portemonnaie aus seiner Tasche zog, einen Fünfer herausnahm und ihn der Frau reichte. Nachdem sie ihm sein Wechselgeld zurückgegeben hatte, sagte die Angestellte: »Ich bin gleich wieder da. Muss nur die Sojamilch aus dem anderen Kühlschrank holen.«

»Kein Problem«, antwortete er und steckte sein Geld weg.

Die Barista verschwand durch eine Tür mit der Aufschrift »Personal« und ließ mich mit dem Jungen allein. Während er auf ihre Rückkehr wartete, schlug er im Rhythmus eines Liedes mit den Händen auf die Theke. Ich räusperte mich, damit er wusste, dass er nicht allein war. Er drehte sich um und bemerkte, dass ich hinter ihm stand.

Er schenkte mir ein Lächeln. Er strahlte über das ganze Gesicht, und ich war so fasziniert von seinen niedlichen Grübchen, dass ich ihn nur wie eine Idiotin anstarren konnte. Etwas an ihm fiel mir auf, beinahe so, als würde ich ihn von irgendwoher kennen, was lächerlich war, da wir uns noch nie begegnet waren. Aus Gewohnheit berührte ich meinen Fotoapparat und das Lächeln des Jungen schwand. Für einen Moment bewegte sich keiner von uns, aber dann zwang sich der Junge erneut zu grinsen und wartete, als rechne er damit, dass ich etwas sagen würde.

Ich konnte seinem Blick nicht länger standhalten und betrachtete die riesige Kreidetafel mit der Speisekarte über uns. Obwohl ich bereits wusste, was ich wollte, las ich bewusst alle aufgeführten kleinen Gerichte. Sie bräuchten wirklich eine zweite Angestellte hier. Der Junge beobachtete mich immer noch, und ich tat mein Bestes, ihn zu ignorieren.

»Also«, beendete er schließlich das Schweigen, »das ist ein cooler Fotoapparat. Ich nehme an, du stehst auf Fotografieren?«

Ich zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen. Der Junge lehnte an der Theke, die Arme lässig vor der Brust verschränkt. »Ähm, danke«, antwortete ich. »Die Kamera ist ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Und ja, ich stehe darauf.«

»Was für Fotos machst du denn?«

»Am liebsten Porträts«, antwortete ich ihm, nestelte an meinem Objektivdeckel herum und schraubte ihn auf und ab. »Aber ich fotografiere so ziemlich alles.«

»Warum Porträts?«

»Hast du jemals etwas von Bianca Bridge gehört?« Ich spürte, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete, und wartete nicht auf eine Antwort. »Sie ist, hm, die beste Fotografin aller Zeiten und macht diese umwerfenden Aufnahmen von Menschen überall auf der Welt. Eigentlich bin ich in Chicago, um mir ihre Fotogalerie anzusehen.«

»Hm«, sagte er und legte den Kopf schräg. »Nie von ihr gehört.« Er stieß sich von der Theke ab und kam einen Schritt auf mich zu. Die Erkennungsmarke um seinen Hals fing einen Lichtstrahl von oben auf und reflektierte ihn. »Hast du was dagegen, wenn ich mal einen Blick darauf werfe?«, fragte er und deutete auf meinen Fotoapparat.

Ich umklammerte ihn fester und zögerte. »Ähm«, erwiderte ich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Barista kam zurück, eine Packung Sojamilch in den Händen, und als ich wieder zu dem Jungen hinüberschaute, zog er die Augenbrauen hoch, als wollte er sagen: »Nun?« Langsam nickte ich. In jedem anderen Fall hätte ich Nein gesagt, aber etwas an dem Jungen war vertrauenswürdig und charmant. Außerdem wollte ich dieses strahlende Lächeln noch einmal sehen. Ich nahm den Riemen vom Hals und der Junge griff nach der Kamera. Dabei streifte sein Arm meinen und meine Haut kribbelte.

»So etwa?«, fragte er und knipste eine Nahaufnahme von mir. Es fiel mir schwer, nicht zu grinsen. Er hielt den Fotoapparat vollkommen falsch und hatte offensichtlich keine Ahnung, was er tat.

»Nein«, sagte ich und beugte mich vor, um ihm zu helfen. »Du musst ihn wahrscheinlich scharfstellen. Hier, ich zeige es dir.« Ich legte meine Hand auf seine und demonstrierte, wie man das Objektiv bewegte. Der Junge schaute für einen Moment zu mir auf. Meine Hand lag noch immer auf seiner. Aus solcher Nähe sah ich die dichten Wimpern, die seine dunkelblauen Augen umrahmten, und mir wurde vor Aufregung ganz anders.

Er nahm die Kamera vors Gesicht. »Lächeln«, forderte er mich auf, aber ich schaute weg und ließ mein Haar übers Gesicht fallen. »Was? Die Fotografin mag es nicht, wenn sie fotografiert wird?«, fragte er, während er ein weiteres Bild knipste.

»Eigentlich nicht«, antwortete ich und nahm meine Kamera zurück. Ich legte den Riemen um meinen Hals, hielt den Apparat fest und stieß einen schweren Seufzer aus. »Ich stehe lieber hinter der Kamera«, erklärte ich ihm. Einen Moment lang konzentrierte ich mich auf sein Gesicht, bevor ich mich nach rechts drehte und mit der Linse die Barista bei der Arbeit einfing. Ich hielt den Fotoapparat hoch, damit er den Ausschnitt auf dem Display betrachten konnte. »Es ist am besten, wenn sie nicht wissen, dass man sie betrachtet. Auf diese Weise bekommt man Bilder, die nicht gestellt sind. Und die sind immer am schönsten.«

»Was ist, wenn sie wissen, dass du sie ansiehst?« Er stand jetzt näher vor mir, und obwohl er mit kaum hörbarer Stimme gesprochen hatte, verstand ich jedes Wort.

Mit einem tiefen Atemzug zählte ich innerlich bis drei, um mir Mut zu machen. Dann trat ich zurück und stellte das Objektiv auf ihn ein. Er beugte sich mit einem unbeirrten Blick vor, aber durch die Kamera zwischen uns war er weniger einschüchternd. Ich sah nur ein Motiv. Danach drückte ich dreimal auf den Knopf, bevor ich zurücktrat, um die Porträts anzusehen. Es waren mit Abstand die besten Fotos, die ich seit langer Zeit gemacht hatte.

Schließlich antwortete ich ihm. »Dann können die Fotos auch sehr schön sein.«

Er zog die Mundwinkel zu einem Lächeln hoch, doch ehe er antworten konnte, meldete sich die Barista zu Wort. »So, ein Kaffee mit Sojamilch«, sagte sie und übergab die Bestellung. »Zucker ist um die Ecke, falls du welchen brauchst.«

Er bedankte sich bei der Frau, aber schaute nicht in ihre Richtung. Sein Blick ruhte weiterhin auf mir, als er seine Tasse nahm. Dann drehte er sich um und ging zu den Süßungsmitteln und Rührstäbchen.

»Tut mir leid, dass du warten musstest«, sagte die Frau zu mir. »Was kann ich für dich tun?« Ich betrachtete sie mit leicht geöffneten Lippen. Ich hatte vollkommen vergessen, warum ich überhaupt hier war. »Schätzchen?«, drängte sie sanft.

»Okay«, sagte ich und schob mir eine lose Haarsträhne hinters Ohr. »Ähm, ich hätte gerne einen großen normalen Kaffee und einen großen Haselnussmacchiato.«

»Darf es sonst noch etwas sein?«

»Nein, danke.«

Sie bediente die Registrierkasse. »Okay, das macht acht achtundneunzig.«

Ich nahm mein Portemonnaie aus der Handtasche und suchte nach einem Zehner. »Ich weiß, dass ich hier drin noch etwas Geld habe …«, murmelte ich vor mich hin. Ich wollte nicht zurück zum Wagen laufen müssen – das wäre total peinlich –, aber alles, was ich finden konnte, war meine Kreditkarte, und die durfte ich nur in Notfällen benutzen.

»Ich übernehme das.« Der Junge klatschte einen Zwanziger auf die Theke und zwinkerte mir zu. Immer noch in meinem Portemonnaie wühlend schaute ich zwischen ihm und dem Geld hin und her, und meine Kreditkarte fiel mir aus der Hand.

»Mist.« Ich beeilte mich, sie aufzuheben, aber er war bereits da, bückte sich und hob sie auf. Dann drehte er sie in den Händen, las meinen Namen und richtete sich wieder auf.

»Bitte schön«, sagte er und hielt mir die Karte hin.

»Ähm, danke.«

»Es war schön, dich kennenzulernen, Stella Samuel.« In seinen Mundwinkeln zuckte es leicht, als er meinen Namen aussprach. »Viel Spaß in der Galerie heute.« Dann drehte er sich um und verließ das Café. Ich stand wie angewurzelt da und beobachtete, wie die Tür hinter ihm zuschwang.

»Bitte schön, Liebes. Einen großen Kaffee und einen großen Haselnussmacchiato.« Die Barista schob die Getränke über die Theke. »Dein Freund hat sein Wechselgeld vergessen. Willst du es haben?«

»Behalten Sie es«, antwortete ich ihr und machte mir nicht die Mühe, mich noch einmal umzudrehen. Ich schnappte mir die Becher und eilte zur Tür hinaus, um den Jungen nach seinem Namen zu fragen, aber draußen war er nicht mehr zu sehen.

»Weshalb hat das so lange gedauert?«, beschwerte Drew sich, als ich endlich wieder auf meinen Sitz plumpste.

»Oh, du weißt schon. Sojamilch, Fotoapparat«, ratterte ich herunter. In Gedanken war ich bei diesem Jungen.

Drew verschluckte sich an seinem Kaffee. »Du hast Sojamilch auf deinen neuen Fotoapparat gespritzt?«

»Hä?« Mit Verzögerung drang zu mir durch, was er gefragt hatte. »Oh, nein. Vergiss es, es war nichts.«

Mein Bruder beobachtete mich einen Moment lang und schüttelte dann den Kopf. »Trink deinen Macchiato. Ich glaube, du brauchst Koffein.«

»Das war toll!«, rief ich aus, als Drew und ich Biancas Galerie verließen.

Im Gegensatz zu heute Morgen war ich energiegeladen genug, um zu dem Radiosender fünf Häuserblocks entfernt, wo die Autogrammstunde stattfand, regelrecht zu hüpfen.

»So würde ich das nicht nennen«, antwortete Drew.

»Oh, komm schon«, sagte ich und stieß ihn mit der Schulter an. »Fühlst du dich nicht inspiriert?«

»Nicht besonders«, gab er zurück. »Wir haben gerade den ganzen Vormittag damit verbracht, uns einen Haufen Fotos an einer Wand anzusehen.«

Dieses Gespräch kam mir bekannt vor. Es war immer das Gleiche, wenn ich einem Mitglied meiner Familie neue Werke von Bianca gezeigt hatte, mit denen ich mich zwanghaft beschäftigte. Niemand wusste die Fotos je zu schätzen, und ich hatte gelernt, das mangelnde Interesse gelassen hinzunehmen. Mom gab gern ihrer Schwester, meiner Tante Dawn, die Schuld an dem, was sie als meine »künstlerische Arroganz« bezeichnete. Das bezog sich darauf, dass ich mich wegen einer bestimmten Fotografie völlig snobistisch verhalten und versucht hatte, die Vision dahinter zu erklären.

Meine Tante Dawn war eine der schicken Ostküstendamen, die Martinis wie Wasser tranken und Kunst nur dann kauften, wenn auf dem Preisschild genug Nullen standen. Als ich zwölf war, hatte sie mich einmal zu einer Kunstauktion in New York mitgenommen. Wir waren drei Stunden durch die Reihen von Kunstwerken geschlendert, und sie hatte mir beigebracht, welche Gemälde qualitativ wertvoll waren und welche nicht. Natürlich unterschied sich ihre Definition von Qualität gewaltig von meiner. Dawn wählte ihre Lieblingsbilder danach aus, wer der Künstler war, nicht nach dem Motiv. Ich hingegen bevorzugte die Schwarz-Weiß-Fotos, die hinten in der Galerie versteckt waren. Auf jedem Bild waren unterschiedliche Menschen, und ich fragte mich, wer sie waren und was sie dachten.

»Aber es waren Bilder, die etwas bedeuten«, sagte ich und drehte mich um, um Drew anzusehen. Ich wusste, dass er es nicht verstehen würde, aber ich gab die Hoffnung nicht auf, dass er mich doch noch verstehen würde. Ich war nicht snobistisch wie Dawn, was die Kunst betraf, ich hatte einfach eine Leidenschaft für Fotografie. Meine Mom führte das einzig auf meine etwas untypische Highschool-Erfahrung zurück.

Als Cara zum ersten Mal krank wurde, versuchte unsere Mom dafür zu sorgen, dass mein und Drews Leben so normal wie möglich blieb. Aber Caras Behandlung war langwierig und zermürbend, weshalb meine Schwester Hausunterricht bekam. Wir drei waren nicht gern voneinander getrennt, vor allem nicht in so einer ernsten Lage, daher flehten Drew und ich unsere Mom an, ebenfalls Hausunterricht zu bekommen. Auf diese Weise konnten wir mit Cara zusammen sein und trotzdem weiterlernen. Schließlich stimmte sie zu und es blieb dabei.

Bis zum ersten Highschool-Jahr hatte ich es geliebt, ein Drilling zu sein. Es unterschied uns von den anderen Kindern in unserem Alter, die uns cool fanden. Es war, als seien wir exotische Tiere im Zoo, die alle sehen wollten, und man stellte uns ständig Fragen, wie zum Beispiel, ob wir die Gedanken der anderen lesen oder es spüren konnten, wenn einer von uns verletzt wurde. Als Antwort zogen wir jedes Mal eine Show ab. Drew kniff sich, und Cara und ich hielten uns die Seiten und verzogen das Gesicht, als hätten wir seine Finger ebenfalls gespürt.

Erst auf der Highschool wurde mir klar, dass die Leute mich nur als einen der Samuel-Drillinge kannten. An meinem ersten Tag fragte mich das Mädchen, das neben mir ihm Englischkurs saß: »Bist du Cara oder die andere?«, als könnte ich nur durch die Dreierkonstellation definiert werden. In dem Moment beschloss ich, dass ich mich von meinen Geschwistern unterscheiden, unabhängig werden und erklären müsse, wer ich war. Bloß wusste ich nicht so recht, wie ich das anfangen sollte.

Ich dachte an das Mädchen aus meinem Englischkurs. Sie trug einen dieser furchteinflößenden Nasenringe – wie ein Bulle – und hatte lila Dreadlocks. Ich hätte wetten können, dass niemand vergaß, wer sie war – nicht solange sie so aussah. Aber ich war nicht so mutig wie sie.

Obwohl meine Ohren bereits gepierct waren, scheute ich mich, mir einen Nasenring zuzulegen. Die Pflege, die notwendig war, um mein kastanienbraunes Haar in meiner Lieblingsfarbe Blau zu färben und den Ton zu halten, schreckte mich zusätzlich. Schließlich begnügte ich mich mit einer einzelnen türkisen Strähne in meinem Pony und einem kleinen funkelnden Piercing in meinem linken Nasenflügel, um meine Metamorphose von Stella, dem Drilling, zu Stella, dem Individuum, zu starten.

Die Highschool war meine Chance, mich loszueisen und herauszufinden, wer ich war, und in den ersten Monaten begann ich damit. Drew, der wie unser Dad gebaut war, hochgewachsen und kräftig, schaffte es mühelos ins Football-Team. Cara war immer die Kontaktfreudigste von uns dreien gewesen, daher war es logisch, dass sie dem Cheerleader-Team und der Jahrbuch-AG beitrat. Aber obwohl wir normalerweise alles zusammen unternahmen, beschloss ich, mich nicht bei den Cheerleadern zu bewerben.

Stattdessen trug ich mich für so viele AGs ein, wie ich zeitlich unterbringen konnte – vom Schülerrat, den ich hasste, bis zum Zehnkampf, den ich ebenfalls verabscheute. Die Kunst-AG wurde schnell zu meinem Favoriten. Ich liebte nicht nur die skurrilen Teilnehmer, sondern es faszinierte mich auch, mir Dinge vorzustellen, zu formen und zu erschaffen.

Ich packte meinen Stundenplan so voll, dass in den ersten beiden Monaten der Eindruck entstand, als hätte ich keine Geschwister mehr, weil ich sie so selten sah.

Aber als Cara krank wurde, war es keinem von uns mehr wichtig, sich individuell zu entwickeln, und wir wurden einfach wieder zu den Drillingen. Manchmal hielten mir die Überreste, die von der Highschool geblieben waren, vor Augen, wer wir hätten sein können. Cara ging seitdem niemals mehr irgendwohin, ohne mindestens drei verschiedene Sorten Lipgloss zur Auswahl mitzunehmen, und Drew versuchte immer, aus allem einen Wettbewerb zu machen, ob es darum ging, mich beim Scrabble zu besiegen oder die bessere Note in einem Test zu bekommen.

Deshalb klammerte ich mich so sehr an die Fotografie. Sie war mein einziges Überbleibsel aus einer Zeit, die mir gehören sollte. Einer meiner Kunstfreunde hatte mich auf die Fotografie gebracht, und auch wenn ich kein Naturtalent war, war ich so begeistert davon, dass ich alles darüber lernen wollte. Also war ich, während alle anderen Teenager in ihrer Highschool-Zeit mit allem Möglichen experimentierten und Jugendsünden begingen, zu Hause und blieb so, wie ich war, was auch immer das hieß – aber zumindest hatte ich eine Sache, die ganz allein mir gehörte.

Bevor ich mich darüber auslassen konnte, warum Biancas Werk so bedeutend war, entdeckte ich ein tolles Motiv ein Stückchen weiter auf dem Bürgersteig. »Oooh, sieh mal!«, rief ich und eilte voraus, um ein Foto zu schießen.

»Stella«, sagte Drew, als er mich einholte, »das ist ein Hydrant. Die haben wir auch in Minnesota.«

»Ja, aber schau mal, wie das Sonnenlicht darauf fällt«, wandte ich ein und drehte am Objektiv.

Drew lachte spöttisch. »Bitte erzähl mir nicht, dass in dem Kontrast zwischen Licht und Schatten eine Symbolik liegt, oder irgendwelchen anderen künstlerischen Quatsch.«

»Nein«, entgegnete ich und hockte mich hin, um eine Nahaufnahme zu machen. »Ich finde ihn einfach hübsch.«

»Aber es ist ein Hydrant«, wiederholte Drew und zog die Stirn in Falten.

Von den zehn Fotos, die ich gemacht hatte, war sicher mindestens eins gut, also richtete ich mich auf und stieß Drew in die Seite. »Natürlich, aber es ist ein sehr symbolischer Hydrant.«

Drew öffnete den Mund, um mir zu widersprechen, entschied sich dann aber dagegen und schüttelte den Kopf. »Komm schon, du Fotoprofi«, sagte er. »Wir kommen noch zu spät zu der Autogrammstunde.« Er drehte sich um und ging schon einmal vor.

»Okay, okay«, lachte ich und rannte los, um ihn einzuholen. »Ich komme ja schon.«

Der Weg zu dem Radiosender dauerte nur zehn Minuten, aber Drew hatte recht. Wir waren spät dran.

»Ich kapiere es nicht«, bemerkte ich, als wir uns am Ende einer langen Schlange anstellten. »Das Signieren soll doch erst in einer Stunde anfangen.«

Drew verschränkte die Arme vor der Brust und warf mir einen Blick zu. »Ist das dein Ernst, Stella? Du bist überrascht, dass eine Menschenmenge darauf wartet, eine weltberühmte Band zu sehen?«

»Okay, vielleicht auch nicht«, gab ich zu. »Wir hätten wahrscheinlich früher herkommen sollen, aber ich wollte nicht aus der Galerie weg.«

»Ich weiß«, erwiderte Drew. »Hoffentlich dauert es nicht zu lange.«

»Hoffentlich«, stimmte ich zu, doch als ich die Schlange vor uns sah, hatte ich meine Zweifel.

Die Menge bestand zu neunundneunzig Prozent aus weiblichen Wesen – einige Moms mit kleinen Mädchen, aber größtenteils Teenager, die geblümte Sommerkleider oder niedliche Tops trugen. Sie machten Kussmünder, während sie mit ihren Freundinnen für Fotos für Instagram posierten, und kreischten beim Anblick ihrer jeweiligen Heartbreakers-Accessoires.

Ich beäugte die Mädchen um mich herum und kam mir in meinem schlichten T-Shirt und den Converse-Sneakers wie eine Betrügerin vor. Ich strich mir das Haar glatt und bedauerte, es heute Morgen nicht gebürstet zu haben. Stattdessen hatte ich es zu einem strengen Pferdeschwanz zurückgebunden, der meine leuchtend türkise Strähne betonte. Einige Mädchen betrachteten uns neugierig, und ich konnte nicht erkennen, ob sie mich ansahen, weil ich auffiel wie ein bunter Hund, oder ob sie Drew musterten. Obwohl es mir wichtig war, mich von meinen Geschwistern zu unterscheiden, fühlte ich mich nicht gern deplatziert. Ich ließ den Blick über die Menge wandern, um mich davon zu überzeugen, dass niemand hinschaute, bevor ich das Haarband aus dem Pferdeschwanz riss und mit den Fingern durch meine Ponyfransen fuhr. Niemand sonst hatte ein Piercing in der Nase oder so viele Ohrringe wie ich, aber die würde ich nicht herausnehmen.

Endlich strömte die Meute nach vorn, als die Türen des Senders geöffnet wurden. Ich neigte kurz dankbar den Kopf, doch meine Erleichterung war nicht von langer Dauer. Sobald wir drinnen waren, sah ich die lange, mit einem Seil abgesperrte Schlange, die sich durch die riesige Lobby zog. Wir waren ganz am Ende.

»Das ist jetzt nicht wahr«, rief ich.

Drew hob an, etwas zu sagen, aber ihm wurde das Wort abgeschnitten, als ein Aufruhr durch die Menge ging. Ich hielt mir die Ohren zu und versuchte, die plötzlichen Schreie von Hunderten von Fans auszublenden.

»Meine Damen und Herren«, sprach ein Mann in ein Megafon, »bitte heißen Sie mit mir die Heartbreakers willkommen!«

Selbst auf den Zehenspitzen stehend konnte ich die Band nicht sehen, die den Aufruhr verursacht hatte. Zu viele Mädchen sprangen vor mir auf und ab, als dass ich einen Blick auf sie hätte erhaschen können.

Wieder ließ anschwellendes Geschrei den Raum erbeben, als ein Song durch die Lautsprecher des Gebäudes schallte. Drew nahm seinen iPod aus der Hosentasche und setzte seine Kopfhörer auf. Ich stöhnte laut, weil ich wusste, dass meiner nicht im Rucksack war. Ich hatte ihn im Wagen gelassen, und Drew kicherte, als er den panischen Ausdruck auf meinem Gesicht sah.

»Knobeln wir um den iPod?«, fragte ich mit meinem besten Welpenblick.

»Ich kann dich nicht hören, Stella«, erwiderte er grinsend. »Die Musik ist zu laut.«

Er stellte sie noch lauter und wippte mit dem Kopf zu der Melodie, die er gerade hörte. Ich schloss frustriert die Augen. Der Rest des Tages würde ätzend werden.

Mein Herz hämmerte. Nach zwei Stunden kitschigen Texten und Geschrei in einem stickigen Raum fühlte mein Kopf sich an, als würde er gleich explodieren.

Cara und ich waren uns in so vieler Hinsicht erschreckend ähnlich. Wir konnten beide jede Zeile aus jeder Folge von Friends zitieren, als hätten wir die Serie selbst geschrieben und produziert. Wir hassten Erdnussbutter, weil sie einem die Zunge an den Gaumen klebte, und keine von uns hatte bisher einen festen Freund gehabt.

Aber wenn es einen Unterschied zwischen uns gab, dann war es unser Musikgeschmack. Während Drew und ich in der Schlange standen und auf ein Autogramm warteten, war mir absolut unbegreiflich, wie Cara die Heartbreakers gefallen konnten. Nach Drews Gesichtsausdruck zu schließen begriff er es auch nicht. Sein iPod hatte vor ungefähr einer Stunde den Geist aufgegeben, daher litten wir jetzt gemeinsam.

»Sie muss adoptiert worden sein«, murmelte ich, und Drew kicherte.

»Ihr seid eineiig.«

»Egal«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Also ehrlich! Wie kann sie nur an einer solchen Geschmacksverirrung leiden?«

»Ich glaube, das hat Cara von diesem Mädchen im Krankenhaus, mit dem sie sich angefreundet hat.«

»Die mit Leukämie?«

»Ja, die. Sie hat CDs für alle Patienten auf der Station gebrannt.«

»Wir sollten sie verklagen.«

Drew lachte und rieb sich die Schläfen. »Aber im Ernst. Diese Dauerbeschallung macht mich fertig. Sie müssten die Schlange ein wenig schneller abfertigen.«

»Unbedingt«, stimmte ich zu.

Die neue CD der Heartbreakers lief in einer Endlosschleife, aber immer wenn ein neuer Titel gespielt wurde, ging das Gekreische wieder los. Inzwischen hätte ich jeden Song mitsingen können, wenn ich gewollt hätte.

Ein Mädchen vor mir drehte sich um. »Oh mein Gott! Das ist ihr bester Song!«, rief sie, als hätten wir ihn heute nicht schon x-mal gehört. »Ich liebe die Heartbreakers!«

Ich verkniff es mir, die Augen zu verdrehen. Jeder Song musste ihr bester Song sein. Ich senkte die Lider und holte tief Luft. »Wie weit sind wir?«, fragte ich Drew zum zehnten Mal. Ich konnte die Mädchen vorn in der Schlange immer noch nicht sehen, doch wir mussten nah dran sein. Wenn nicht … nun, ich wusste nicht, wie lange ich diese Folter noch ertragen konnte. Drew, der fast einen Kopf größer war als Cara und ich, reckte den Hals über die Menge und schaute in die Richtung, in der vermutlich die Band saß.

Er lächelte mir zu. »Sieht so aus, als würde es nicht mehr allzu lange dauern.«

»Oh, Gott sei Dank!« Ich griff in meinen Rucksack und nahm einige der Besitztümer meiner Schwester heraus – eine Heartbreakers-CD, ein Poster und ein Tourneeshirt. Wenn sie wegen dieses Geschenks nicht ausflippte …

Im Minutentakt bewegten wir uns in der Schlange langsam nach vorn. Je näher wir kamen, umso häufiger erhaschte ich einen kurzen Blick auf die Band. Kameras blitzten und Leute machten Fotos. Schon bald waren nur noch wenige Personen vor uns. Eine Gruppe von Mädchen, die um den Tisch kauerten, entfernte sich, und …

Endlich konnte ich die Heartbreakers sehen. Ich ließ den Blick über den Tisch wandern und mir blieb das Herz stehen.

Es waren vier Jungen. Rechts gegenüber saß ein kräftiger Typ in einem Muskelshirt mit kurz geschnittenem dunklem Haar. Um seinen linken Bizeps und Oberarm wand sich eine Armbandtätowierung mit ineinander verschlungenen schwarzen Spiralen. Neben ihm saß ein großer, schlaksiger Junge mit wirrem rotblondem Haar und dicken Brillengläsern. Der dritte Junge war ebenfalls blond, aber sein Haar war T-förmig gestylt und derart mit Gel getränkt, dass jede Strähne hochstand. Um seinen Hals baumelten Kopfhörer und er fummelte die ganze Zeit an den Ohrstöpseln herum.

Der letzte Junge war der, bei dessen Anblick ich die Augen aufriss. Seinen Wuschelkopf und sein unwiderstehliches Lächeln kannte ich bereits: Es war der Junge aus dem Starbucks. Ich wurde rot, als ich ihn anstarrte. Er redete mit einem Mädchen und signierte ein Poster, dann umarmte er es über den Tisch hinweg. Ich sah, wie der Kleinen die Tränen übers Gesicht strömten, als sie wegging. Meine Gedanken überschlugen sich. Hatte ich tatsächlich mit einem der Jungen von der Lieblingsboygroup meiner Schwester geflirtet? Mit einem Promi?

Die Schlange rückte auf, und mir wurde klar, dass ich mit ihm würde reden müssen. Was würde er tun, wenn er mich sah? Würde er sich an mich erinnern? Natürlich würde er sich erinnern, sagte ich mir. Wir hatten gute fünf Minuten lang miteinander geflirtet und er hatte meine beiden Kaffee bezahlt! Aber andererseits hatte er wahrscheinlich mit unzähligen Mädchen geflirtet. Meine Handflächen waren verschwitzt und ich wischte sie mir schnell an meiner Hose ab.

Ich will nicht, dass er sich an mich erinnert. Ich hatte ihm erzählt, ich sei in Chicago, um mir eine Kunstgalerie anzusehen, nicht, um die Heartbreakers zu treffen. Wenn er mich vor sich stehen sah, um ein Autogramm zu ergattern, würde er wahrscheinlich lachen und denken, ich sei einfach auch ein verrückter Fan.

»Sie sehen wie Milchbubis aus«, holte Drew mich aus meinen Gedanken. Ich riss den Blick von dem Jungen los.

»Was?«, antwortete ich mit hämmerndem Herzen.

»Die Band.« Drew schaute mich komisch an. »Alles in Ordnung mit dir, Stella? Du siehst blass aus.«

»Was?«, fragte ich mit einem gezwungenen Lachen. »Es geht mir bestens. Und ja, du hast recht – sie sind echt noch totale Milchbubis.« Mein Bruder starrte mich immer noch an, als sei etwas nicht ganz in Ordnung, daher machte ich weiter Witze. »Ich meine, sieh dir den mageren Typen links an. Er ist höchstens zwölf.«

Drew schaute zu dem Jungen hinüber, den ich heute Morgen kennengelernt hatte, und lächelte. »Ich weiß nicht, für mich sieht er wie dreizehn aus.«

Das Mädchen vor uns drehte sich mit einem höhnischen Lächeln um. »Oliver ist achtzehn. Hört auf, euch über ihn lustig zu machen. Das ist nicht nett.«

Oliver, dachte ich und überlegte, ob mir der Name etwas sagte. Plötzlich wusste ich, warum er mir so bekannt vorgekommen war. Er war derjenige aus der Zeitschrift, die Cara gelesen hatte, in dem er als Herzensbrecher bezeichnet worden war.

»Du machst Witze, oder?«, erwiderte Drew baff.

Sie stemmte eine Hand in die Hüfte. »Sieht es so aus, als würde ich Witze machen?« Als mein Bruder nicht antwortete, fuhr sie fort: »Die Heartbreakers sind die talentierteste Band aller Zeiten und Oliver ist umwerfend. Spart euch eure abfälligen Bemerkungen.«

Nachdem Drew sich einige Sekunden lang mit offenem Mund umgesehen hatte, fasste er sich schließlich und entschuldigte sich zu meiner Überraschung bei dem Mädchen. »Nun, Mrs Perry«, begann er mit einem Blick auf ihr T-Shirt. Darauf stand: zukünftige Mrs Oliver Perry. »Ich entschuldige mich tausendmal, dass ich Sie gekränkt habe. Es wird nicht wieder vorkommen.«

»Entschuldige dich nicht bei mir«, blaffte sie und zeigte auf Oliver. »Entschuldige dich bei ihm.«

»Die Nächste!«, rief einer der Leibwächter. Das Mädchen wirbelte herum, und sein höhnisches Grinsen verwandelte sich in ein Lächeln, das ans Schmerzhafte grenzte. Ich blinzelte überrascht. Während der Auseinandersetzung hatte ich nicht bemerkt, wie weit wir vorangekommen waren. Mein leerer Magen machte sich bemerkbar.

»Drew, ich glaube, du hast recht«, sagte ich ihm und drückte ihm die Sachen meiner Schwester in die Hand. »Mir ist schlecht. Ich muss mal kurz verschwinden.«

»Auf keinen Fall, Stella.« Mein Bruder streckte eine Hand aus und hielt mich an meinem T-Shirt fest, als ich versuchte wegzulaufen. »Du wirst jetzt nicht kneifen. Meinetwegen kannst du die Band vollkotzen, aber ich weigere mich, da allein hinzugehen.«

Meine Arme zitterten und Furcht überkam mich. Auf keinen Fall konnte ich Oliver gegenübertreten. »Aber Drew …«, jammerte ich.

Er sah mich mit festem Blick an. »Wir tun das für Cara.«

Ich biss mir auf die Unterlippe. Drew hatte recht. Ich musste über meinen Schatten springen, denn meine Schwester war mir mehr wert als mein Stolz. Seufzend ließ ich den Kopf hängen. Die alberne Göre und ihre Freundinnen verschwanden und ich hielt den Atem an. Hoffentlich beruhigte der Sauerstoffmangel meine Nerven.

Plötzlich stand die Band auf und ging von der Bühne. »Moment mal, wo wollen die denn hin?«, fragte Drew scharf.

»Tut mir leid«, antwortete ein heiserer Sicherheitsposten. »Die Jungs sind fertig für heute. Sie müssen sich für ihr Konzert morgen ausruhen.«

Ich vergaß meine Verlegenheit und blaffte den Mann an: »Wir haben stundenlang Schlange gestanden.«

»Ja, genau wie alle hinter euch«, bemerkte er. »Das können die Jungs nicht schaffen. Es gibt einfach zu viele Fans. Viel Glück beim nächsten Mal.«

»Aber ich bin nicht meinetwegen hier. Es soll ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwester sein. Sie …« Aber es spielte keine Rolle mehr, was ich sagen wollte. Die Heartbreakers waren bereits verschwunden.

KAPITEL 3

Ich lag ausgestreckt auf meinem Bett im Hotelzimmer und starrte zur Decke. In unserem Zimmer war es drückend heiß, sodass jede Bewegung absolut ermüdend war. Wenn ich mich trotzdem bewegte, rann mir der Schweiß über den Hals, und wenn ich Luft holte, klebte der Stoff meines T-Shirts mir auf der Haut. Ich drehte den Kopf zur Seite, um meinen Bruder anzusehen, der auf seinem Bett lag.

»Heißer geht’s nicht mehr, oder?«, fragte ich.

Nach einem stummen Marsch zurück zu unserem Hotel waren Drew und ich froh gewesen, endlich einchecken und uns ausruhen zu können. Unsere Pechsträhne hielt jedoch weiter an und wir landeten in einem Zimmer mit einer kaputten Klimaanlage. Während ich auf dem Bett lag, konnte ich nicht anders als zu denken, dass dieser Ausflug sich nicht gelohnt hatte. Es hatte Spaß gemacht, Biancas Galerie zu besuchen, aber im Moment konnte ich nur daran denken, wie frustrierend der Rest des Tages gewesen war. Mehr als irgendetwas sonst hatte ich sehen wollen, wie Caras Augen aufleuchteten, wenn wir ihr ein Autogramm von den Heartbreakers schenkten, und jetzt würde daraus nichts werden.

Mein Bruder sah von seinem Buch auf. »Bitte beschrei es nicht«, sagte er, dann wandte er sich wieder seiner Lektüre zu.

»Wir sollten ein Zimmer mit Klimaanlage verlangen. Wie sieht’s mit Abendessen aus?«

Diesmal machte Drew sich nicht die Mühe, den Blick vom Buch abzuwenden. »Vielleicht später«, entgegnete er. »Ich will dieses Kapitel zu Ende lesen.«

Während des vergangenen Monats war Drew vollkommen damit beschäftigt gewesen, seine Sommerlektüreliste abzuarbeiten. Nach dem Sommer wollte er nach Minneapolis aufs College. Die Einschreibung für die Erstsemester war erst in zwei Wochen, aber Drew wollte als Hauptfach Anglistik studieren und hatte bereits einen Literaturkurs ausgesucht, den er belegen wollte. Er war so aufgeregt bei dem Gedanken, mit dem Studium anzufangen, dass er beschlossen hatte, den Stoff zu lesen, bevor das Semester überhaupt begann.