32,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Tagebücher der jungen Niederländerin Etty Hillesum sind, wie das Tagebuch der Anne Frank, ein bewegendes Dokument des Holocaust und viel mehr als das: Sie wurden als philosophische Lebenskunst, Mystik des Alltags und Ethik des Mitleidens gerühmt. Vor allem sind sie aber auch eines: große Literatur. Mit dieser Ausgabe liegen erstmals in deutscher Sprache Etty Hillesums sämtliche Schriften vor. Zehn Monate nach Beginn der deutschen Besatzung der Niederlande begann die siebenundzwanzigjährige Etty Hillesum (1914 - 1943) unter dem Eindruck einer Psychotherapie, ein Tagebuch zu schreiben. Sie wollte Ordnung in ihr Leben bringen, den Dingen auf den Grund gehen, Gott finden, aber auch Zeugin des Schicksals ihres Volkes werden. Inmitten des Schreckens berichtet sie von der Suche nach Einfachheit und Achtsamkeit und schließlich nach Licht in der «Hölle auf Erden». Die erlebte sie seit dem Sommer 1942 im Durchgangslager Westerbork, wo sie für den Amsterdamer «Judenrat» in der «Sozialen Versorgung derDurchreisenden» arbeitete. Ihre Briefe aus dieser Zeit beschreiben den täglichen Horror. Am 7. September 1943 wurde Etty Hillesum selbst nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ist dort umgekommen. - Nach der Publikation von Auszügen aus den Tagebüchern 1981 war eine zuverlässige Neuübersetzung des Gesamtwerks überfällig. Die Ausgabe lässt uns eine Schriftstellerin und Denkerin neu entdecken, die zu Recht mit Anne Frank, Simone Weil und Edith Stein verglichen wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Etty Hillesum

ICH WILL DIE CHRONISTIN DIESER ZEIT WERDEN

Sämtliche Tagebücher und Briefe 1941–1943

Herausgegeben von Klaas A. D. Smelik

Deutsche Ausgabe herausgegeben von Pierre Bühler

Aus dem Niederländischen von Christina Siever und Simone Schroth

Mit einem Vorwort von Hetty Berg

C.H.Beck

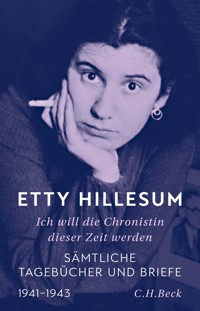

Etty Hillesum um 1940

ZUM BUCH

Die Tagebücher der jungen Niederländerin Etty Hillesum sind ein bewegendes Dokument des Holocaust und viel mehr als das: Sie wurden als philosophische Lebenskunst, Mystik des Alltags und Ethik des Mitleidens gerühmt. Vor allem sind sie aber auch eines: große Literatur. Mit dieser Ausgabe liegen erstmals in deutscher Sprache Etty Hillesums sämtliche Schriften vor. Sie lässt eine Schriftstellerin und Denkerin neu entdecken, die zu Recht mit Anne Frank, Simone Weil und Edith Stein verglichen wird.

Zehn Monate nach Beginn der deutschen Besetzung der Niederlande begann die siebenundzwanzigjährige Etty Hillesum (1914–1943) unter dem Eindruck einer Psychotherapie, ein Tagebuch zu schreiben. Sie wollte Ordnung in ihr Leben bringen, den Dingen auf den Grund gehen, Gott finden, aber auch Zeugin des Schicksals ihres Volkes werden. Inmitten des Schreckens berichtet sie von der Suche nach Einfachheit und Achtsamkeit und schließlich nach Licht in der «Hölle auf Erden». Die erlebte sie seit dem Sommer 1942 im Durchgangslager Westerbork, wo sie in der «Sozialen Versorgung der Durchreisenden» arbeitete. Ihre Briefe aus dieser Zeit beschreiben den täglichen Horror.

ÜBER DIE AUTORIN

Etty Hillesum wurde am 15. Januar 1914 in Middelburg geboren. Sie studierte Jura und begann ein Slawistik-Studium, das sie während der deutschen Besatzung abbrechen musste. Ab Juli 1942 arbeitete sie für den «Judenrat» im Durchgangslager Westerbork, um das Leiden der von dort aus Deportierten zu lindern. Am 7. September 1943 musste sie mit ihren Eltern und einem ihrer Brüder den Zug nach Auschwitz-Birkenau besteigen. Das Rote Kreuz verzeichnete den 30. November 1943 als ihr Todesdatum.

INHALT

VORWORT – Von Hetty Berg

EINLEITUNG – Von Klaas A. D. Smelik

TAGEBÜCHER – 1941–1942

HEFT 1 – 8. März 1941–4. Juli 1941

HEFT 2 – 4. August 1941–21. Oktober 1941

HEFT 3 – 21. Oktober 1941–6. Dezember 1941

HEFT 4 – 8. Dezember 1941–25. Januar 1942

HEFT 5 – 16. Februar 1942–27. März 1942

HEFT 6 – 27. März 1942–30. April 1942

HEFT 7 – [verschollen]

HEFT 8 – 18. Mai 1942–5. Juni 1942

HEFT 9 – 5. Juni 1942–3. Juli 1942

HEFT 10 – 3. Juli 1942–29. Juli 1942

HEFT 11 – 15. September 1942–13. Oktober 1942

BRIEFE – 1941–1943

BRIEFE VON ETTY HILLESUM

An Hans Lakmaker. Amsterdam. Undatiert; wahrscheinlich vor 1940.

An Julius Spier. Amsterdam. Undatiert; wahrscheinlich Dienstag, 5. August 1941.

An Julius Spier. Fragment. Amsterdam. Undatiert; vermutlich Anfang August 1941.

An Julius Spier. Fragment. Amsterdam. Dienstag, 26. August 1941.

An Hanneke Starreveld. Amsterdam. Undatiert; nach 1941.

An Aimé van Santen. Amsterdam. 25. Januar 1942.

An Hans Lakmaker. Amsterdam. 25. Januar 1942.

An Gera Bongers. Amsterdam. Freitag, 6. Februar 1942.

An Klaas Kort. Amsterdam. Februar 1942

An Julius Spier. Amsterdam. Donnerstag, 16. April 1942.

An Netty van der Hof. Fragment (?). Amsterdam. Donnerstag, 25. Juni 1942.

An Julius Spier. Amsterdam. Undatiert; vermutlich Juli 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Freitag, 14. August 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Dienstag, 18. August 1942.

An Hes Hijmans und andere Bekannte in Amsterdam. Westerbork. Montag, 24. August 1942.

An Henny Tideman. Amsterdam. Freitag, 11. September 1942. (Notiert im Tagebuch von Henny Tideman.)

An Osias Kormann. Amsterdam. Dienstag, 15. September 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Dienstag, 22. September 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Montag, 28. September 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Sonntag, 4. Oktober 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Freitag, 9. Oktober 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Mittwoch, 28. Oktober 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Mittwoch, 4. November 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Sonntag, 15. November 1942.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Montag, 23. November 1942.

An Swiep van Wermeskerken. Westerbork. 28. oder 29. November 1942.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Sonntag, 29. November 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Ca. 22. Dezember 1942–26. Dezember 1942.

An zwei Schwestern in Den Haag. Amsterdam. Ende Dezember 1942.

An Osias Kormann. Amsterdam. Samstag, 16. Januar 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Donnerstag, 21. Januar 1943.

An Osias Kormann. Fragment. Amsterdam. Donnerstag, 4. Februar 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Undatiert; nach dem 4. Februar 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Sonntag, 21. Februar 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Mittwoch, 24. März 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Undatiert; vermutlich Frühjahr 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Undatiert; Frühjahr 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Donnerstag, 8. April 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Mittwoch, 5. Mai 1943.

An Osias Kormann. Amsterdam. Freitag, 28. Mai 1943.

An Maria Tuinzing. Amsterdam. Samstag, 5. Juni 1943.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Montag, 7. Juni 1943.

Wahrscheinlich an Han Wegerif und andere. Westerbork. Dienstag, 8. Juni 1943.

An Maria Tuinzing. Westerbork. Undatiert; Mitte Juni 1943.

An Milli Ortmann. Westerbork. Montag, 21. Juni 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Montag, 21. Juni 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Undatiert; Poststempel 26. Juni 1943.

An Han Wegerif und andere. Fragment. Westerbork. Undatiert; nach dem 26. Juni 1943.

An Milli Ortmann. Westerbork. Dienstag, 29. Juni 1943.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Dienstag, 29. Juni 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Donnerstag, 1. Juli 1943.

An Johanna und Klaas Smelik und andere. Westerbork. Samstag, 3. Juli 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Undatiert; Poststempel 5. Juli 1943.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Montag, 5. Juli 1943–Freitag, 9. Juli 1943.

An Milli Ortmann. Westerbork. Dienstag, 6. Juli 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Donnerstag, 8. Juli 1943.

An Milli Ortmann. Westerbork. Undatiert; wahrscheinlich Donnerstag, 8. Juli 1943.

An Swiep van Wermeskerken. Westerbork. Freitag, 9. Juli 1943 (Poststempel).

An Milli Ortmann. Westerbork. Freitag, 9. Juli 1943.

An Maria Tuinzing. Westerbork. Samstag, 10. Juli 1943.

An Maria Tuinzing. Fragment. Westerbork. Undatiert; im Juli 1943.

An Christine van Nooten. Vor dem 31. Juli 1943. (Mitgeteilt durch Maria Tuinzing in einem Brief an Christine van Nooten, datiert 31. Juli 1943.)

An Maria Tuinzing. Westerbork. Samstag, 7. August 1943–Sonntag, 8. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Sonntag, 8. August 1943.

An Maria Tuinzing. Westerbork. Mittwoch, 11. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Donnerstag, 12. August 1943.

An Swiep van Wermeskerken. Westerbork. Samstag, 14. August 1943.

An Henny Tideman. Westerbork. Mittwoch, 18. August 1943.

An Han Wegerif und andere. Fragment. Westerbork. Undatiert; nach dem 18. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Donnerstag, 19. August 1943.

An Han Wegerif und andere. Fragment. Westerbork. Sonntag, 22. August 1943.

An Han Wegerif und andere. Westerbork. Dienstag, 24. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Dienstag, 24. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Freitag, 27. August 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Mittwoch, 1. September 1943.

An Maria Tuinzing. Westerbork. Donnerstag, 2. September 1943.

An Mien Kuyper. Westerbork. Freitag, 3. September 1943.

An Christine van Nooten. Westerbork. Samstag, 4. September 1943.

An Christine van Nooten. Bei Glimmen. Dienstag, 7. September 1943.

BRIEFE AN ETTY HILLESUM

Mischa Hillesum an Etty Hillesum. Apeldoorn. Ca. 13. Januar 1941.

Aimé van Santen an Etty Hillesum. Leiden. Undatiert; vor Sonntag, 19. April 1942.

Annette («Netty») van der Hof an Etty Hillesum. Vlaardingen. 21. Juni 1942.

Vater Louis und Mutter Rebecca Hillesum an Etty Hillesum. Deventer. Dienstag, 7. Juli 1942.

Mutter Rebecca Hillesum an Etty Hillesum. Deventer. Dienstag, 21. Juli 1942.

Mischa Hillesum an Etty Hillesum. Apeldoorn. Mittwoch, 16. September 1942.

Jopie Vleeschhouwer an Etty Hillesum. Westerbork. Freitag, 26. Februar 1943.

BRIEFE ÜBER ETTY HILLESUM

Jopie Vleeschhouwer an Han Wegerif und andere. Westerbork. Montag, 6./Dienstag, 7. September 1943.

Maria Tuinzing an Christine van Nooten. Wahrscheinlich 9. September 1943. (Mitgeteilt durch R. W. Tuinzing in einem Brief an Christine van Nooten mit dem Datum 11. September 1943.)

ÜBER OSIAS KORMANN (Von Gerd Korman)

ANHANG

DANK

NACHWORT DER ÜBERSETZERINNEN

ANMERKUNGEN

Einleitung

Heft 1

Heft 2

Heft 3

Heft 4

Heft 5

Heft 6

Heft 8

Heft 9

Heft 10

Heft 11

Briefe von Etty Hillesum

Briefe an Etty Hillesum

Briefe über Etty Hillesum

BILDNACHWEIS

VERZEICHNIS DER BRIEFE

Briefe von Etty Hillesum an

PERSONENREGISTER

SCHLAGWORTREGISTER

Die Familie Hillesum 1931. Von links nach rechts: Etty, Rebecca Hillesum-Bernstein, Mischa, Jaap, Louis Hillesum

Deventer um 1925

Etty Hillesum um 1930. Foto: Leo Zeldenrust

Oben: In Deventer 1929. Etty Hillesum steht ganz rechts.

Unten: Die Abschlussklasse des Gymnasiums. Etty Hillesum befindet sich in der hinteren Reihe, zweite von rechts.

Etty Hillesum in Amsterdam, 1934

Etty Hillesum in ihrem Zimmer, fotografiert von ihrem Mitbewohner Bernard Meylink, 1937. Sie rauchte nicht, hat sich aber für diese Aufnahme nach dem Vorbild von Kinostar-Fotos mit Zigarette in Szene gesetzt.

Han Wegerif um 1939

Der «Spier-Club» zu Hause bei Julius Spier, um 1941. Von links nach rechts: Henny Tideman, Adri Holm, Etty Hillesum, Julius Spier. Foto: Han Wegerif

Jaap und Etty Hillesum im Garten in Deventer, um 1930

Oben: Das Wohnhaus von Etty Hillesum in Amsterdam, Gabriël Metsustraat 6, um 1938. Ihr Zimmer befand sich schräg oberhalb der Straßenlaterne.

Unten: Im Wintergarten, rechts Etty Hillesum

Julius Spier um 1938

Adri Holm um 1940

Henny Tideman um 1939

Dicky de Jonge um 1940

Gera Bongers um 1945

Hanneke Starreveld um 1946

Pieter Starreveld in seinem Atelier, 1947

Liesl Levie um 1939

Werner Levie um 1940

Johanna Smelik um 1939

Klaas Smelik

Swiep van Wermeskerken

Julius Spier in seiner Wohnung in der Courbetstraat, um 1940

Oben: Etty Hillesum (links) und Leonie Snatager

Unten: Das Haus in der Courbetstraat 27 (Eingang ganz links) in Amsterdam, in dem Julius Spier wohnte.

Das «marokkanische Mädchen»: Das Foto aus einer Zeitschrift (um 1939) war für Etty Hillesum von großer Bedeutung. Sie hängte es sich an die Wand und erwähnte es mehrfach in ihren Tagebüchern.

Das Café de Paris in der Beethovenstraat

Maria Tuinzing

Christine van Nooten

Etty Hillesum 1941. In diesem Jahr begann sie ihr Tagebuch.

Die Hefte des Tagebuchs

Julius Spier um 1930

Porträt von Etty Hillesum, gezeichnet von Han Wegerif, Amsterdam 1937

Mischa Hillesum um 1935

Etty Hillesum um 1939

Julius Spier bei einer Gesangsübung, begleitet von Evaristos Glassner, um 1941

Meldung der Adressänderung von Etty Hillesum

Plan des Durchgangslagers Westerbork

Osias Kormann (vorne) bei der Befreiung des Lagers Westerbork

Philip Mechanicus um 1935

Am 7. September 1943 warf Etty Hillesum auf dem Transport nach Auschwitz diese an Christine van Nooten adressierte Postkarte aus dem Zug.

Rückseite der Postkarte

Etty Hillesum um 1940

VORWORT

Von Hetty Berg

Das Tagebuch von Etty Hillesum erschien 1981 zum ersten Mal in den Niederlanden. Ich erinnere mich an die Begeisterung, mit der es in der gesamten niederländischen Gesellschaft aufgenommen wurde. Dieses Dokument war einer der ersten Berichte einer jüdischen Frau, die ihre Erfahrungen im Lager Westerbork beschrieb und dabei vor allem ihre innersten Gefühle und Gedanken über ihr Schicksal und das anderer Juden während des Krieges zum Ausdruck brachte. Die Begeisterung hat nicht nachgelassen, und sie bleibt eine der meistgelesenen Zeuginnen dieser dunklen Zeit.

Über Etty Hillesums Tagebücher und ihre Briefe aus Westerbork ist schon viel geschrieben worden. Ihr Werk gibt uns Aufschluss über die tragischen jüdischen Erfahrungen in den von den Nazis besetzten Niederlanden und über die persönlichen psychologischen und philosophischen Gedanken Hillesums aus der Perspektive einer jungen Frau, Jüdin, Mitarbeiterin des Judenrats und eines Häftlings des Lagers Westerbork.

Diese neue deutsche Ausgabe von Hillesums Tagebüchern und Korrespondenz bereichert unser Verständnis ihrer komplexen Persönlichkeit und zeigt, was für eine bemerkenswerte Schriftstellerin sie war. Obwohl sie persönliche Texte verfasste – was ist individueller und persönlicher als ein Tagebuch und Briefe, die an bestimmte Empfänger gerichtet sind? –, machte sie deutlich, dass sie ein breiteres Publikum erreichen wollte.

Sie achtete auf den Stil und die Gliederung ihrer Gedanken, und sie hatte die Disziplin, jeden Tag zu schreiben. Als sie erkannte, dass die Deportation aus Westerbork höchstwahrscheinlich den Tod bedeuten würde, sorgte sie dafür, dass die Tagebücher erhalten blieben und schließlich veröffentlicht werden konnten. «Man fühlt sich immer wie Augen und Ohren eines Stücks jüdischer Geschichte, und man hat manchmal auch das Bedürfnis, eine kleine Stimme zu sein. Wir müssen einander doch darüber auf dem Laufenden halten, was in den verschiedenen Ecken dieser Erde geschieht, jeder muss seinen kleinen Teil dazu beitragen, damit nach dem Krieg das Mosaik ohne Lücken über die ganze Welt reicht.»

Ihr Zeugnis war für sie von großer Bedeutung, wie es auch für uns heute und für künftige Generationen von Bedeutung ist. Es bleibt eines der wichtigsten Ego-Dokumente über die Deportation und Internierung von Juden aus den Niederlanden. Die große Mehrheit der niederländischen Juden wurde zuerst nach Westerbork deportiert, dem Hauptdurchgangslager im Nordosten der Niederlande, wo sie bis zu ihrer weiteren Deportation nach Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen und Theresienstadt interniert waren. Drei Viertel der 140.000 Juden, die in den Niederlanden lebten, wurden ermordet.

Etty Hillesum schrieb, weil sie wusste, dass sie damit dokumentieren konnte, was sie erlebt hatte. Sie schrieb an Freunde, damit diese zurückschrieben, und dieser Austausch enthielt wichtige Informationen über das Leben im Lager und außerhalb des Lagers: «Ich bin froh, dass ich dank mutiger Menschen hin und wieder eine Nachricht nach draußen bekommen kann. Unsere offiziellen Briefe scheint man bis auf Weiteres zurückzuhalten, von der eingehenden Post bekommen wir auch nicht mehr alles, scheint es. Aber schreib bitte trotzdem weiter, ja bitte, irgendwann kommt sie schon wieder durch.»

Sie beschreibt die Eltern und wie sich deren Gesundheitszustand täglich verschlechtert. Sie sieht, wie ein alter Mann zu einem Zug getragen wird, nachdem er den Segen des Rabbiners erhalten hat. Und sie schreibt auch über die Grenzen der Sprache, über die Unmöglichkeit zu beschreiben, was sich vor ihren Augen abspielt: «Dass Worte und Bilder für Nächte wie diese nicht ausreichen, habe ich euch schon oft genug erzählt. Trotzdem muss ich versuchen, etwas für euch niederzuschreiben.» Und an anderer Stelle: «Ach, ich kann es letztendlich doch nicht beschreiben.»

Mehr als einmal spricht sie Gott an, oft im Zusammenhang mit ihrem Schreiben: «Vielleicht werde ich nie eine große Künstlerin werden, obwohl ich das doch eigentlich möchte, aber ich bin schon zu sehr geborgen in dir, mein Gott. Ich möchte manchmal kunstvolle kleine Weisheiten und vibrierende Geschichten schaffen, aber ich lande immer wieder direkt bei ein und demselben Wort: Gott, und das umfasst alles, und dann brauche ich all das andere nicht mehr zu sagen. Und all meine schöpferische Kraft setzt sich um in diesen innerlichen Zwiegesprächen mit dir, der Wellenschlag meines Herzens ist hier zugleich breiter geworden und bewegter und ruhiger, und mir ist, als würde mein innerer Reichtum immer größer.»

Es war an der Zeit, dass die Schriften von Etty Hillesum dem deutschsprachigen Publikum in einer zuverlässigen Gesamtausgabe zugänglich gemacht werden. Sie selbst hat mit dem Schreiben einen unermüdlichen Einsatz bewiesen: «Ich wollte erst meinen Schreibtag ungenutzt vorbeigehen lassen – wegen übergroßer Müdigkeit und weil ich glaubte, ich hätte diesmal nichts zu schreiben. Aber natürlich habe ich doch viel zu schreiben, doch ich lasse meine Gedanken lieber ungehindert zu euch hinausströmen, ihr fangt sie schon auf.»

Wir können Etty Hillesum dankbar sein, dass sie trotz ihres Schicksals, ihrer Erschöpfung und ihres Leidens an ihrer schriftstellerischen Disziplin festgehalten hat; jetzt ist es an uns, ihre Werke zu lesen und die Erinnerung wachzuhalten.

EINLEITUNG

Von Klaas A. D. Smelik

Esther (Etty) Hillesum wurde am 15. Januar 1914 im Haus ihrer Eltern, am Molenwater 77 in Middelburg, geboren. Ihr Vater Levie (Louis) Hillesum war dort seit 1911 als Lehrer für klassische Sprachen tätig. Am 7. Dezember 1912 hatte er in Amsterdam ihre Mutter Riva (Rebecca) Bernstein geheiratet, die sich daraufhin auch in Middelburg niederließ. Etty Hillesums Vater wurde am 25. Mai 1880 in Amsterdam geboren. Er war das jüngste der vier Kinder des Kaufmanns Jacob Samuel Hillesum und seiner Ehefrau Esther Hillesum-Loeza. Etty Hillesum ist also nach ihrer Großmutter väterlicherseits benannt.[1] Die Familie wohnte damals in der Sint Antoniesbreestraat[2] 31.

Louis Hillesum studierte nach dem Gymnasialabschluss alte Sprachen an der Universität von Amsterdam. 1902 legte er seine Zwischenprüfung und 1905 sein Examen ab (beide cum laude).[3] Am 10. Juli 1908 wurde er mit der Doktorarbeit De imperfecti et aoristi usu Thucydideo promoviert (ebenfalls cum laude). «Middelburg» war seine erste Anstellung als Lehrer. Im Jahr 1914 wurde er Lehrer für klassische Sprachen am Hilversumer Gymnasium, aber durch Gehörlosigkeit auf einem Ohr und aufgrund mangelhaften Sehvermögens bekam er Disziplinschwierigkeiten mit den großen Klassen dort. Darum wechselte er 1916 an das kleinere Gymnasium in Tiel. 1918 wurde er Lehrer für klassische Sprachen und stellvertretender Direktor in Winschoten. Im Jahr 1924 wurde er in denselben Funktionen am Gymnasium in Deventer angestellt, an dem er am 1. Februar 1928 Rektor wurde. Diese Position hatte er inne, bis er am 29. November 1940 auf Geheiß der Besatzungsbehörde dieses Amtes enthoben wurde.

Louis Hillesum wird als kleiner, stiller und zurückgezogener Mann beschrieben, ein stoischer Stubengelehrter voller Humor und Gelehrsamkeit. In niedrigeren Klassen hatte er aufgrund seiner körperlichen Gebrechen anfänglich Disziplinschwierigkeiten gehabt. Als Reaktion darauf eignete er sich als Lehrer ein sehr strenges Auftreten an. In den höheren Klassen konnte er seine Talente als Lehrer besser entfalten. Obwohl er in seiner Studienzeit den Grad eines Maggid (jüdischer Religionslehrer) erhalten hatte, war Louis Hillesum stark an die Mehrheitsgesellschaft assimiliert: Er arbeitete beispielsweise samstags. In Deventer gehörte er zu den Honoratioren der Stadt, und im Durchgangslager Westerbork erhielt er seine Kontakte und sein kulturelles Interesse aufrecht.

Louis Hillesums Frau Riva wurde am 23. Juni 1881 in Potschep (Russland) als Tochter von Michael Bernstein und Hinde Lipowsky geboren. Nach einem Pogrom kam sie als Erste ihrer Familie am 18. Februar 1907 aus Surasch (Gouvernement Tschernigow) nach Amsterdam. Sie zog bei Familie Montagnu in der Tweede Jan Steenstraat 21 ein. Als Beruf gab sie an: Russischlehrerin. Am 29. Mai 1907 folgte ihr jüngerer Bruder Jacob, der Diamantschleifer war und ebenfalls bei Familie Montagnu einzog. Am 10. Juni kamen schließlich ihre Eltern aus Surasch in Amsterdam an. Sie ließen sich im zweiten Stock des Gebäudes an der Tweede Jan Steenstraat nieder. Jacob heiratete am 9. Januar 1913 Marie Mirkin, die am 5. Mai 1913 aus Warschau nach Amsterdam kam. Ihre Tochter Rahel Sarra wurde am 19. Oktober dieses Jahres geboren. Kurz danach emigrierte die ganze Familie heimlich in die Vereinigten Staaten; nur Riva blieb bei ihrem Mann Louis Hillesum in den Niederlanden.

Riva Hillesum-Bernstein wird als lebhaft, chaotisch, extrovertiert und dominant charakterisiert. Etty Hillesum hatte anfänglich ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, aber im Durchgangslager Westerbork scheint sich ihre Beziehung verbessert zu haben. Neben der 1914 geborenen Etty bekam Riva Hillesum noch zwei weitere Kinder: Jacob (Jaap), geboren in Hilversum am 27. Januar 1916 und benannt nach Louis’ Vater, und Michael (Mischa), geboren in Winschoten am 22. September 1920 und benannt nach Rivas Vater.

Jaap Hillesum schloss das Gymnasium 1933 ab. Er studierte Medizin, zunächst an der Universität von Amsterdam und danach in Leiden. Er war intelligent, schrieb Gedichte und war für Frauen attraktiv. Psychisch war er labil; er wurde mehrfach in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Während des Kriegs arbeitete er als medizinischer Praktikant im Niederländisch-Israelitischen Krankenhaus in Amsterdam.

Mischa Hillesum wurde am 22. September 1920 in Winschoten geboren. Schon als Kind legte er eine besondere musikalische Begabung an den Tag. 1931 zog er nach Amsterdam um, wo er drei Klassen am Vossius-Gymnasium absolvierte und sich ansonsten dem Klavierstudium widmete. Sein Dozent war George van Renesse. Etwa 1939 wurde er in die jüdische psychiatrische Einrichtung Het Apeldoornsche Bosch aufgenommen und wegen Schizophrenie behandelt. Auch nach seiner Entlassung aus dieser Einrichtung blieb er psychisch sehr labil.

Ihre Jugendjahre verbrachte Etty Hillesum in Middelburg, Hilversum (1914–1916), Tiel (1916–1918), Winschoten (1918–1924) und ab Juli 1924 in Deventer, wo sie in die fünfte Klasse der Graaf van Burenschool kam. Die Familie wohnte damals in der A. J. Duymaer van Twiststraat 51 (heute Nr. 2). Später (1933) zog die Familie in die Geert Grootestraat 9, aber da wohnte Etty Hillesum schon nicht mehr bei ihren Eltern.

Nach der Grundschule ging Etty Hillesum 1926 auf das Gymnasium in Deventer, wo ihr Vater damals stellvertretender Direktor war. Ihre Schulleistungen waren nicht herausragend, im Gegensatz zu denjenigen ihres jüngeren Bruders Jaap, der ein sehr guter Schüler war. In der Schule belegte sie auch Hebräisch und besuchte eine Zeit lang Treffen einer zionistischen Jugendgruppe in Deventer.

Nach ihrer Abschlussprüfung am Gymnasium mit Sprachenschwerpunkt ging sie 1932 nach Amsterdam, um Jura zu studieren. Sie wohnte in einem Zimmer bei der Familie Horowitz in der Ruysdaelstraat 32, wo ihr Bruder Mischa bereits im Juli 1931 eingezogen war. Nach einem halben Jahr zog sie in die Apollolaan 29, wohin auch ihr Bruder Jaap im September 1933 ziehen sollte, als er anfing, Medizin zu studieren. Im November zog Jaap in eine Parterrewohnung in der Jan Willem Brouwersstraat 22; sie folgte ihm einen Monat später. Ab September 1934 war Etty Hillesum wieder in Deventer gemeldet. Am 6. Juni 1935 legte sie an der Universität von Amsterdam ihre Zwischenprüfung in Rechtswissenschaften ab. Sie wohnte damals mit ihrem Bruder Jaap zusammen in der Keizersgracht 612c.

Im März 1937 zog Etty Hillesum bei dem Wirtschaftsprüfer Hendrik (Han) J. Wegerif ein, der in der Gabriël Metsustraat 6 wohnte, eine Adresse, an der ihr Bruder Jaap von Oktober 1936 bis September 1937 ebenfalls gemeldet war. Der Witwer Wegerif stellte Etty Hillesum ein, um den Haushalt für ihn zu führen. Er unterhielt jedoch auch eine Beziehung zu ihr, was dazu führte, dass das Verhältnis zu seinem zu Hause wohnenden Sohn Hans angespannt wurde. In diesem ihr so lieb gewordenen Haus mit seinen so verschiedenen Bewohnern wohnte Etty Hillesum bis zu ihrem definitiven Aufbruch ins Durchgangslager Westerbork im Juni 1943.

In ihrer Studienzeit verkehrte Etty Hillesum in einem linken, antifaschistischen Studentenmilieu und war politisch und gesellschaftlich interessiert, ohne Mitglied einer politischen Partei zu sein. Ihre Bekannten aus dieser Zeit wunderten sich über ihre spirituelle Entwicklung in den Kriegsjahren, durch die sie deutlich andere Interessen ausbildete und einen anderen Freundeskreis bekam, auch wenn sie einige ihrer Kontakte aus der Vorkriegszeit aufrechterhielt. Am 23. Juni und 4. Juli 1939 legte sie das Abschlussexamen in niederländischem Recht (Fachrichtung öffentliches Recht) mit durchschnittlichem Ergebnis ab.

Daneben studierte Etty Hillesum auch slawische Sprachen in Amsterdam und Leiden. Zwar konnte sie das Studium kriegsbedingt nicht mit einer Prüfung abschließen, hat aber weiterhin die russische Sprache und Literatur studiert und auch unterrichtet. Sie gab an der Amsterdamer Volkshochschule einen Russischkurs, und später erteilte sie bis zu ihrem endgültigen Aufbruch ins Durchgangslager Westerbork Privatunterricht. Als sie nach Auschwitz deportiert wurde, lagen in ihrem Rucksack eine Bibel und eine russische Grammatik.

Die Tagebücher, durch die Etty Hillesum weltberühmt geworden ist, wurden größtenteils in ihrem Zimmer an der Gabriël Metsustraat geschrieben; an dieser Adresse wohnten nicht nur sie und Han Wegerif, sondern auch dessen Sohn Hans, die Haushälterin Käthe Fransen und ein Chemiestudent namens Bernard Meylink. Auf Empfehlung von Bernard hin ging sie am Montag, dem 3. Februar 1941, als «Forschungsobjekt» zum Psycho-Chirologen Julius Spier an der Courbetstraat 27 in Amsterdam.

Spier (in den Tagebüchern fast immer «S.» genannt) wurde 1887 als zweitletztes von sieben Kindern in Frankfurt am Main geboren. Mit vierzehn Jahren wurde er Lehrling beim Handelsunternehmen Beer Sondheimer & Co. Er schaffte es dort, sich vom jüngsten Angestellten in eine Führungsposition hochzuarbeiten. Sein ursprünglicher Wunsch, Sänger zu werden, wurde von einer Krankheit durchkreuzt, infolge derer er schwerhörig wurde. Spier verkehrte gerne in Künstlerkreisen und gründete einen eigenen Verlag, den er «Iris» nannte.

Daneben zeigte er seit 1904 ein starkes Interesse für Chirologie (Handlesekunst). Nach seinem fünfundzwanzigjährigen Jubiläum bei Beer Sondheimer im Jahr 1927 zog Spier sich aus dem Geschäftsleben zurück, um sich ganz dem Studium der Chirologie widmen zu können. Er belegte eine Lehranalyse bei Carl Gustav Jung in Zürich und eröffnete auf dessen Anraten hin 1929 in Berlin eine Praxis als Psycho-Chirologe. Diese Praxis war sehr erfolgreich. Er bot auch Kurse an. 1935 ließ er sich von seiner Frau Hedl (Hedwig) Rocco scheiden, mit der er seit 1917 verheiratet gewesen war, und ließ sie mit den beiden Kindern Ruth und Wolfgang zurück. Er mietete zwei Zimmer in der Aschaffenburger Straße in Berlin, wo er von da an praktizierte. Nachdem er verschiedene Beziehungen geführt hatte, verlobte er sich mit seiner Schülerin Hertha Levi, die 1937 oder 1938 nach London emigrierte.

Auch Spier verließ das nationalsozialistische Deutschland und gelangte Anfang 1939 auf legale Weise in die Niederlande. Nachdem er zuerst bei seiner Schwester am Muzenplein und in einem Zimmer in der Scheldestraat gewohnt hatte, mietete er ab Ende 1940 zwei Zimmer bei der Familie Nethe in der Courbetstraat 27 in Amsterdam. Dort praktizierte er auch und erteilte Kurse. Für solche Kurse wurden von den Kursteilnehmenden und ihren Angehörigen oder Bekannten Versuchspersonen eingeladen, deren Hände Spier beispielhaft analysierte.

Gera Bongers, die Schwester von Bernards Verlobter Loes, war eine der Teilnehmerinnen, und via Bernard wurde Etty Hillesum eingeladen, ihre Hände während einer Montagabendsitzung von Spier analysieren zu lassen. Diese Begegnung hat sich als entscheidend für den weiteren Verlauf von Etty Hillesums Leben erwiesen. Sie war sofort stark beeindruckt von Spiers Persönlichkeit und beschloss, bei ihm in die Therapie zu gehen. Am 8. März 1941 schrieb sie den Entwurf eines Briefs an Spier in ein Heft.

Am nächsten Tag begann sie, ihr Tagebuch zu führen, wahrscheinlich auf Anraten von Spier hin und als Teil ihrer Therapie. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass die Beziehung zu Spier ein wichtiges Thema in ihren Tagebüchern ist. Das Führen eines Tagebuchs war für Etty Hillesum nicht nur als Teil ihrer Therapie sinnvoll; es passte auch gut zu ihren literarischen Ambitionen. Sie wollte Schriftstellerin werden, und die Tagebücher sollten später Material etwa für einen Roman liefern können. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass sie in einigen ihrer Briefe auch aus ihren Tagebüchern zitiert. Darüber hinaus versuchte sie über das Schreiben in ihren Tagebüchern eine literarische Form zu finden, um ihre Gedanken und Gefühle festzuhalten – eine Aufgabe, die ihr oft schwerfiel, aber ihr Stil entwickelte sich dabei nach und nach. Auch wenn sie sich vor allem im Beschreiben ihres Innenlebens verbessern wollte, sind auch ihre Beschreibungen von Situationen sehr überzeugend. Besonders ihre Darstellung des Durchgangslagers Westerbork ist nicht nur von historischer Bedeutung, sondern auch von großem literarischem Wert.

Obwohl Etty Hillesum Spiers Patientin war, wurde sie auch seine wichtigste Sekretärin und Freundin. Weil er seiner Verlobten Hertha Levi treu bleiben wollte und Etty Hillesum schon ein Verhältnis mit Han Wegerif hatte, blieb immer eine gewisse Distanz in der Beziehung zwischen Spier und Etty Hillesum, so wichtig diese auch für beide war.

Spier hatte großen Einfluss auf ihre geistige Entwicklung. Er brachte ihr bei, mit ihrem chaotischen und egozentrischen Charakterzug umzugehen, und er brachte sie in Kontakt mit der Bibel und dem Kirchenvater Augustinus. Andere Autoren wie Rilke und Dostojewski las Etty Hillesum bereits seit den Dreißigerjahren, doch durch den Einfluss von Spier bekamen die Werke dieser Autoren für sie eine tiefere spirituelle Bedeutung. Mit der Zeit wurde die Beziehung zu Spier für Etty Hillesums Leben jedoch weniger wichtig. Als Spier am 15. September 1942 in Amsterdam starb, konnte sie seinen Tod gut verarbeiten – dies sicherlich auch, weil ihr bewusst war, welches Schicksal ihn als Juden erwartet hätte, wenn er nicht seiner Krankheit erlegen wäre.

In den Tagebüchern ist deutlich spürbar, wie die antijüdischen Maßnahmen der Besatzungsmacht auch das Leben von Etty Hillesum immer mehr bestimmten, auch wenn sie sich vorgenommen hatte, der Linie ihrer eigenen geistigen Entwicklung zu folgen, ohne Rücksicht darauf, was ihr passieren könnte. Als sie einen Aufruf für das Durchgangslager Westerbork erwartete, bewarb sie sich auf Anraten ihres Bruders Jaap um eine Stelle beim Judenrat. Dank einer Vermittlung bekam sie am 15. Juli 1942 eine Anstellung bei der Geschäftsstelle an der Lijnbaansgracht (später Oude Schans) in Amsterdam. Die administrative Tätigkeit beim Judenrat übte sie mit Widerwillen aus, und die Rolle, die der Judenrat bei der Verfolgung spielte, sah sie sehr kritisch.

Als sinnvoll hingegen erachtete sie die Arbeit, die sie im Durchgangslager Westerbork in der Abteilung «Soziale Versorgung der Durchreisenden» verrichtete, in die sie zum 30. Juli 1942 auf ihre Bitte hin versetzt wurde. Dort lernte sie Joseph (Jopie) I. Vleeschhouwer, Philip Mechanicus und M. Osias Kormann kennen, die Männer, die von diesem Moment an eine große Rolle in ihrem Leben spielen sollten. Lange dauerte ihr erster Aufenthalt im Durchgangslager Westerbork nicht: Am 14. August 1942 war sie wieder zurück in Amsterdam. Von dort aus ging sie am 19. August noch einmal zu ihren Eltern nach Deventer. Am Freitagnachmittag, dem 21. August, kehrte sie ins Durchgangslager Westerbork zurück. Wahrscheinlich durfte sie aufgrund der Urlaubsregelung am 4. September 1942 wieder zurück nach Amsterdam. Am 20. November kehrte sie nach Westerbork zurück. Sie war schockiert über die Verschlechterung der Situation im Lager. Als sie am 5. Dezember 1942 nach Amsterdam zurückkehrte, war sie krank geworden und blieb es auch für längere Zeit. Es dauerte bis zum 5. Juni 1943, bis sie wieder so weit genesen war, dass sie in das Durchgangslager Westerbork zurück durfte. Denn anders, als man erwarten würde, wollte Etty Hillesum gern in das Lager zurück, um ihre Arbeit dort wiederaufzunehmen und den Menschen beizustehen, wenn sie sich auf ihren Transport vorbereiten mussten. Aus diesem Grund lehnte Etty Hillesum alle Angebote unterzutauchen ab und erklärte mit Nachdruck, dass sie das Schicksal ihres Volkes teilen wolle.

Die Abreise aus Amsterdam am 6. Juni 1943 sollte sich als endgültig erweisen, denn am 5. Juli wurde in der Abteilung Westerbork der Sonderstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Judenrats beendet. Einige von ihnen mussten zurück nach Amsterdam, die anderen wurden zu gewöhnlichen Lagerinsassen. Etty Hillesum gehörte zur letzteren Gruppe; sie wollte bei ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Bruder Mischa bleiben, die inzwischen ebenfalls in das Durchgangslager Westerbork deportiert worden waren.

Etty Hillesums Eltern waren am 7. Januar 1943 von Deventer nach Amsterdam umgezogen, wo sie im Parterre des Hauses an der Retiefstraat 11hs wohnten. Zunächst hatten sie versucht, sich mithilfe von ärztlichen Attesten der Zwangsausreise aus ihrem Wohnort zu entziehen. Während der großen Razzia in Amsterdam am 20. und 21. Juni 1943 wurden sie zusammen mit Mischa, der zu ihnen gezogen war, verhaftet und ebenfalls in das Durchgangslager Westerbork transportiert. Man versuchte nun, für Mischa eine Ausnahmeregelung aufgrund seines musikalischen Talents zu schaffen. Es waren vor allem die Schwestern Milli Ortmann und Grete Wendelgelst, die sich dafür einsetzten. Sowohl Willem Mengelberg als auch Willem Andriessen schrieben Empfehlungsschreiben, die erhalten geblieben sind. Diese Versuche scheiterten jedoch, weil Mischa darauf bestand, dass seine Eltern ihn in das Lager Barneveld begleiten sollten, wo Juden mit einem Sonderstatus interniert waren. Dies wurde nicht erlaubt; doch erhielt Mischa Hillesum im Durchgangslager Westerbork einige Privilegien.

Als Riva Hillesum einen Brief an den Leiter der SS in den Niederlanden, Hanns Rauter, schrieb, in dem sie auch für sich um einige Privilegien bat, geriet dieser nach einem Bericht des Rechtsanwalts Benno Stokvis in Wut über diese «Unverschämtheit». Zur Strafe erteilte er am 6. September 1943 den Befehl, die ganze Familie unverzüglich auf den Transport zu schicken. Der Kommandant des Durchgangslagers Westerbork, Gemmeker, fasste diesen Befehl so auf, dass auch Etty Hillesum mit dem Transport vom folgenden Tag mitmusste, trotz der Versuche ihrer Bekannten im Lager, sie davor zu bewahren. Rauter hatte ja befohlen, die ganze Familie Hillesum zu deportieren. So ging die gesamte Familie mit dem Transport vom 7. September 1943 mit.

Nur Jaap Hillesum blieb zurück, weil er zu diesem Zeitpunkt noch in Amsterdam war. Er kam kurze Zeit später, Ende September 1943, im Durchgangslager Westerbork an. Im Februar 1944 wurde er in das Lager Bergen-Belsen in Norddeutschland deportiert. Als dieses Lager von den Nazis teilweise geräumt wurde, landete er in einem Zug mit Gefangenen, der nach einer Irrfahrt voller Entbehrungen im April 1945 von russischen Soldaten befreit wurde. Wie viele andere Gefangene auch überlebte Jaap Hillesum die grauenvolle Fahrt nicht.

Etty Hillesums Eltern sind entweder während des Transports nach Auschwitz-Birkenau umgekommen oder – was wahrscheinlicher ist – unmittelbar nach der Ankunft in diesem Konzentrationslager vergast worden. Als Sterbedatum wird der 10. September 1943 angegeben. Dem Roten Kreuz zufolge soll Etty Hillesum am 30. November 1943 in Auschwitz umgekommen sein, ihr Bruder Mischa am 31. März 1944 im Konzentrationslager Warschau. Allerdings sind das nur ungefähre Daten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass beide bereits früher aufgrund der unmenschlichen Entbehrungen verstorben sind.

Vor ihrem endgültigen Aufbruch in das Durchgangslager Westerbork händigte Etty Hillesum ihrer Freundin Maria Tuinzing, die inzwischen auch in der Gabriël Metsustraat wohnte, die Tagebücher aus, die sie in Amsterdam geschrieben hatte. Sie bat sie, die Hefte dem Schriftsteller Klaas Smelik zu bringen, falls sie nicht zurückkehren sollte, mit dem Auftrag, die Texte zu publizieren. Maria Tuinzing vertraute die Hefte 1946 oder 1947 zusammen mit einem Bündel Briefe Klaas Smelik an. Seine Tochter Johanna (Jopie) Smelik tippte damals einen Teil der Tagebuchaufzeichnungen ab, aber Klaas Smeliks Bemühungen, die Tagebücher in den Fünfzigerjahren zu publizieren, blieben erfolglos. Es bestand kein Interesse daran. Der Stapel Hefte blieb in der Hoffnung auf bessere Zeiten in einer Schublade seines Schreibtischs liegen.

Publiziert wurden jedoch zwei Briefe, die Etty Hillesum im Dezember 1942 und am 24. August 1943 über die Zustände im Durchgangslager Westerbork schrieb. Der Text dieser Briefe wurde in eine illegale Edition aufgenommen, die auf Vermittlung von Etty Hillesums Freundin, der Juristin Petra (Pim) Eldering, von David Koning herausgegeben wurde. Diese Ausgabe wurde im Herbst 1943 in hundert Exemplaren bei B. H. Nooy in Purmerend unter dem Titel Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym (1843–1912) («Drei Briefe des Malers Johannes Baptiste van der Pluym (1843–1912)») gedruckt. Den beiden Briefen ging eine Lebensbeschreibung des Künstlers voran, auf sie folgte ein dritter Brief, der wie die Lebensbeschreibung zur Tarnung des wirklichen Inhalts von David Koning verfasst wurde. Der Erlös der Publikation wurde verwendet, um jüdischen Untergetauchten zu helfen. Die beiden Briefe sind seither mehrfach wiederveröffentlicht worden, unter anderem in der Zeitschrift Maatstaf und 1962 als eigenständige Publikation im Verlag Bert Bakker/Daamen (Den Haag).

Ende 1979 wandte ich mich an den Verleger Jan Geurt Gaarlandt mit der Bitte, die Tagebücher von Etty Hillesum, die ich von meinem Vater Klaas Smelik erhalten hatte, zu publizieren. Die Zeiten hatten sich geändert. Fand man die Tagebücher in den Fünfzigerjahren «zu philosophisch», wollte man sich nun darauf besinnen, was während des Zweiten Weltkriegs passiert war. Gaarlandt erkannte sofort den Wert der Tagebücher und veranlasste die Veröffentlichung einer Textauswahl aus den Heften sowie einiger Briefe.

Am 1. Oktober 1981 fand im Concertgebouw in Amsterdam die Pressekonferenz zum Buch Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941–1943 («Das zerstörte Leben. Tagebuch von Etty Hillesum 1941–1943») statt. Eine denkwürdige Veranstaltung, da viele von Etty Hillesums Freunden anwesend waren und sich nach so vielen Jahren wiederbegegneten. «Das zerstörte Leben» wurde innerhalb kurzer Zeit zu einem viel gelesenen Buch. Mittlerweile ist die 32. Auflage erschienen, und das Buch wurde in 18 Sprachen übersetzt. Gaarlandt gab noch zwei weitere Ausgaben mit einer Auswahl von Etty Hillesums hinterlassenen Schriften heraus: Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum (Das denkende Herz der Baracke. Briefe von Etty Hillesum; 1982) und In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen van Etty Hillesum («In tausend süßen Armen. Neue Tagebucheinträge von Etty Hillesum; 1984»).

Damit waren jedoch noch nicht alle erhalten gebliebenen Schriften von Etty Hillesum publiziert. Ungefähr die Hälfte der Tagebuchtexte und einige Briefe waren weiterhin unveröffentlicht. Hinzu kam, dass neue Korrespondenz von Etty Hillesum gefunden wurde, namentlich zweiundzwanzig Briefe, die an ihren Freund im Durchgangslager Westerbork, Osias Kormann, gerichtet waren. Sein Sohn, Gerd Korman, stellte diese für eine Veröffentlichung zur Verfügung. Daher beschloss die Etty Hillesum Stiftung, die die Urheberrechte an den hinterlassenen Schriften Etty Hillesums verwaltet, 1984 eine ungekürzte Ausgabe zu publizieren. Für diese Edition wurden sowohl die Tagebücher als auch die Briefe nochmals neu transkribiert. Dies galt auch für die beiden Briefe aus Westerbork, die zum ersten Mal 1943 in einer illegalen Edition erschienen waren, von denen wir aber zuverlässigere Abschriften entdeckt hatten.

Die vorliegende Ausgabe enthält den vollständigen Text der zehn erhaltenen Tagebücher (Heft 7 wurde leider nicht wiedergefunden), sämtliche Briefe von Etty Hillesum in chronologischer Reihenfolge, einzelne Briefe, die an Etty Hillesum gerichtet sind, sowie zwei Briefe, in denen ihr Aufbruch im Durchgangslager Westerbork beschrieben wird. In den Anmerkungen finden sich Informationen zu den im Text genannten Personen und zu den historischen Umständen, auf die angespielt wird. Sie stammen teils aus Archivrecherchen, teils aus Interviews mit Menschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Etty Hillesums. Wenn keine Informationen ermittelt werden konnten, ist dies vermerkt. Für die deutsche Ausgabe haben die Übersetzerinnen einige Erklärungen ergänzt. In den Anmerkungen werden außerdem die Quellen zu den vielen Zitaten in den Tagebüchern und Briefen angegeben. Von einer Forschungsdiskussion wurde abgesehen.

Im Jahr 1986 wurde die erste Auflage des Gesamtwerks der nachgelassenen Schriften Etty Hillesums im Widerstandsmuseum in Amsterdam der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Ausgabe wurde seither regelmäßig überarbeitet, ergänzt und neu aufgelegt und auch ins Englische, Französische, Italienische und Spanische übersetzt. Mit dem vorliegenden Band liegt das Werk Etty Hillesums erstmals vollständig in deutscher Sprache vor.

Die Gesamtausgabe der überlieferten Schriften Etty Hillesums möge mit den Worten des römischen Dichters Horaz ein «Denkmal, dauerhafter als Erz» sein zur Erinnerung an diese Frau. Erinnern ist Handeln, lehrt uns die jüdische Tradition. Die Lektüre dieser Texte fordert uns dazu auf, Etty Hillesums großem Ideal nachzueifern: den Hass aus uns selbst zu verbannen und damit aus der Welt – aus einer Welt des Hasses, dessen Opfer sie selbst geworden ist und mit ihr Millionen andere Menschen.

TAGEBÜCHER

1941–1942

Textpassagen in serifenloser Schrift wurden von Etty Hillesum auf Deutsch verfasst. Ihre Schreibweise wurde weitgehend beibehalten. Siehe das Nachwort der Übersetzerinnen, Seite 864 f.

HEFT 1

8. März 1941–4. Juli 1941

Lieber Herr S.![1]

[Samstag] 8. März 1941.

Da gerade habe ich eine ganze Geschichte an Sie geschrieben, aber ich glaube, ich werde sie Ihnen ersparen. Jetzt, während des Überlesens, muß ich schon darüber lächeln. Es ist alles so pathetisch und so wichtig hingeschrieben. Und während ich hier so ruhig an meinem vertrauten Büro sitze und das Blut mir, dank Ihrer schönen Übungen, so munter durch die Adern fließt, bekomme ich fast Lust mir selber ganz mütterlich über den Kopf zu streicheln und zu sagen: Na, liebe Kleine, das wird alles schon in Ordnung kommen, nehme dich selber und alle deine Gefühle und Gedanken bloß nicht zu wichtig. Eigentlich sollst du dich irgendwo schämen.

Wissen Sie, gestern, als ich nichts anderes tun konnte als Sie töricht angucken, war da in mir solch ein Zusammenprall von entgegengesetzten Gedanken und Gefühlen, daß ich mich ganz darunter zerschmettert fühlte und laut aufgeschrien hätte, wenn ich mich noch weniger beherrscht hätte. Es waren starke erotische Gefühle für Sie, die ich schon meinte in mir selber überwunden zu haben, und zugleich ein starker Widerwille gegen Sie und es war auch plötzlich ein grenzenloses Gefühl der Einsamkeit da, eine Ahnung darüber, daß das Leben so schrecklich schwer ist und daß man alles alleine machen muß und Hilfe von außen gar nicht möglich ist, und Unsicherheit, Angst, alles war da. So ein kleines Stückchen Chaos schaute mich mit einemmale tief unten aus der Seele an. Und als ich von Ihnen nach Hause fuhr, hätte ich gern überfahren werden wollen von einem Auto und dachte: Ach ja, ich werde auch wohl verrückt sein sowie meine ganze Familie, ein Gedanke, den ich immer bekomme, wenn ich mich irgendwo verzweifelt fühle. Aber jetzt weiß ich schon wieder, daß ich das nicht bin, nur daß ich noch sehr viel an mir selber arbeiten muß um ein erwachsener und hundertprozentiger Mensch zu werden. Und Sie werden mir dabei helfen?

So, jetzt habe ich Ihnen ein paar Worte geschrieben; hat mich große Mühe gekostet, ich schreibe furchtbar ungerne, fühle mich dabei immer so gehemmt und unsicher. Und ich möchte später Schriftstellerin werden, jawohl!

Lieber Herr S., auf Wiedersehen und Dank für alles Gute, was Sie schon für mich getan haben. Etty Hillesum

Sonntag, 9. März [1941].

Na, dann mal los! Das wird für mich ein mühsamer und nahezu unüberwindbarer Moment: das befangene Gemüt einem lächerlichen Stück liniertem Papier preiszugeben. Die Gedanken sind manchmal so deutlich und klar im Kopf und die Gefühle so tief, aber aufschreiben, das klappt noch nicht. Hauptsächlich ist es, glaube ich, ein Schamgefühl. Große Hemmung, wage nicht, die Dinge preiszugeben, frei aus mir hinausströmen zu lassen, und doch muss es sein, wenn ich auf Dauer das Leben zu einem angemessenen und zufriedenstellenden Ende bringen will. Wie auch beim Geschlechtsverkehr der letzte befreiende Schrei immer scheu in der Brust stecken bleibt. In erotischer Hinsicht bin ich raffiniert und ich möchte beinahe sagen gerissen genug, um zu den guten Liebhaberinnen zu zählen, und die Liebe erscheint denn auch vollkommen, aber doch bleibt es Spielerei um das Wesentliche herum, es bleibt tief in mir drin etwas gefangen. Und so ist es auch mit dem Rest. Intellektuell bin ich in der Lage, alles zu ergründen, ich kann alles mit klaren Methoden anpacken, ich scheine in vielen Problemen des Lebens äußerst überlegen zu sein, und doch: Dort sehr tief sitzt ein zusammengeballter Knäuel, er hat mich etwas fest im Griff, und ich bin ab und zu doch nur ein ängstlicher, armer Tropf, trotz des klaren Denkens.

Ich halte den Moment von heute Morgen schnell fest, obwohl er mir nun schon beinahe wieder entglitten ist. Durch reine Denkarbeit hatte ich S. für einen Augenblick überwunden. Seine durchsichtigen, reinen Augen, sein schwerer, sinnlicher Mund; seine stierartige, starke Erscheinung und die federleichten, befreiten Bewegungen. Der Kampf zwischen Körper und Geist, der bei diesem 54-jährigen Mann noch in vollem Gang ist. Und es scheint, als ob ich unter dem Gewicht dieses Kampfes zermalmt werde. Ich bin von dieser Persönlichkeit überwältigt und kann mich nicht von ihr loslösen; meine eigenen Probleme, die ich ungefähr als von derselben Art empfinde, zappeln dort ein wenig herum. Es ist natürlich doch ganz anders und es kann nicht genau ausgedrückt werden. Die Ehrlichkeit ist bei mir vielleicht noch nicht unbarmherzig genug, und es ist immer schwierig, mit Worten auf den Grund der Dinge durchzudringen.

Erster Eindruck nach einigen Minuten: kein sinnliches Gesicht, unholländisch, ein Typus, der mir doch irgendwo vertraut war, ließ mich an Abrascha[2] denken, war mir doch nicht so ganz sympathisch.

Zweiter Eindruck: kluge, unglaublich kluge, uralte, graue Augen, die die Aufmerksamkeit von dem schweren Mund für kurze Zeit abwenden konnten, aber doch nicht ganz. Sehr beeindruckt von seiner Tätigkeit: das Ergründen meiner tiefsten Konflikte durch das Lesen in meinem zweiten Gesicht: den Händen.[3] Irgendwie auch gerade sehr peinlich berührt: Als ich kurz nicht aufpasste und dachte, er spräche von meinen Eltern: «Nein, das alles sind Sie, philosophisch, intuitiv begabt», und noch einige solche Herrlichkeiten, «das alles sind Sie.» Er sagte es auf die Art und Weise, wie wenn man einem kleinen Kind einen Keks in die Hand drückt. «Sind Sie jetzt nicht froh? Ja, all diese schönen Eigenschaften haben Sie schon, sind Sie jetzt nicht froh?» Dann ein kurzer Moment der Abneigung, irgendwie gedemütigt, vielleicht auch nur in meinem ästhetischen Empfinden gekränkt, jedenfalls empfand ich ihn dann als ziemlich widerlich. Aber später waren da wieder diese entzückenden, menschlichen Augen, die aus grauen Tiefen auskundschaftend auf meinen Augen ruhten, die ich gerne umarmt hätte. Wo ich nun schon mal dabei bin: Es gab noch einen Moment, an demselben Montagmorgen, jetzt schon ein paar Wochen her, in dem er mir zuwider war. Seine Schülerin, Fräulein Holm.[4] Kam vor einem Jahr zu ihm, von Kopf bis Fuß mit Ekzemen bedeckt. Wurde seine Patientin. Jetzt genesen. Sie vergöttert ihn irgendwie, auf welche Art, kann ich noch nicht ergründen. In einem bestimmten Moment erschien mein «Ehrgeiz» auf der Bildfläche, der darin bestand, dass ich meine eigenen Probleme lösen will. Und Fräulein Holm sprach vielsagend: «Ein Mensch ist nicht allein auf der Welt.» Das klang nett und überzeugend. Und dann erzählte sie von diesem Ekzem, das sie überall hatte, auch in ihrem Gesicht. Und S. wandte sich ihr zu und sagte, mit einer Gebärde, die ich nicht mehr genau beschreiben kann, aber die mir sehr unangenehm war: «Und was für einen Teint hat sie jetzt, hu?» Es klang, als spräche er über eine Kuh auf dem Jahrmarkt. Ich weiß es nicht, aber ich fand ihn damals auch ekelhaft, sinnlich, ein bisschen zynisch, aber es war doch auch wieder anders.

Und dann am Ende der Sitzung: «Und jetzt fragen wir uns, wie können wir diesem Menschen helfen.» Es kann auch sein, dass er sagte: «Diesem Mensch muss geholfen werden.» Und ich war bereits von ihm eingenommen aufgrund der Probe seiner Fähigkeiten, die er mir gegeben hatte, und ich fühlte mich hilfsbedürftig.

Und dann seine Lesung.[5] Ich ging dort nur hin, um diesen Menschen ein wenig aus der Distanz zu sehen, um ihn aus der Ferne zu mustern, bevor ich mich ihm mit Leib und Seele ausliefern würde. Guter Eindruck, Lesung auf hohem Niveau. Charmanter Mann. Charmantes Lachen, trotz all der falschen Zähne. Dann beeindruckt worden von einer Art innerer Befreitheit, die von ihm ausging, Gewandtheit und Gemütsruhe und eine sehr spezielle Anmut in diesem schweren Körper. Das Gesicht war dann wieder ganz anders, es ist übrigens jedes Mal anders; so allein zu Hause kann ich es mir nicht mehr vergegenwärtigen. Alle Teilchen, die ich davon kenne, setze ich wie ein Puzzle zusammen, aber es wird nichts Ganzes, wegen der Gegensätze flimmert es fortwährend. Manchmal sehe ich das Gesicht für einen Moment scharf vor mir, aber dann fällt es wieder auseinander in viele widersprüchliche Teilchen. Das ist quälend.

Es waren viele charmante Frauen und junge Mädchen bei der Lesung anwesend. Rührend war die Liebe von ein paar «arischen» Mädchen, die, wie ich spürte, sozusagen spürbar in der Luft lag, zu diesem aus Berlin emigrierten Juden,[6] der von ganz weit weg aus Deutschland hierherkommen musste, um ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen, ein wenig innere Ordnung zu schaffen.

Im Gang stand ein junges Mädchen,[7] schmal, zerbrechlich, ziemlich elegant, interessant, ein nicht ganz gesundes Gesichtchen. S. wechselte im Vorbeigehen, es war Pause, einige Worte mit ihr, und sie schenkte ihm ein Lächeln, so hingebungsvoll, so aus dem Tiefsten ihrer Seele, so intensiv, dass es mir beinahe wehtat. Es kam ein undefinierbares unzufriedenes Gefühl in mir auf, die Frage, ob dies nun wirklich mit rechten Dingen zugehe, ein Gefühl von: Dieser Mann stiehlt das Lächeln dieses jungen Mädchens; all dieses Gefühl, das dieses Kind ihm entgegenbrachte, raubt er einem anderen, einem Mann, der später ihrer sein wird. Es ist eigentlich gemein und nicht fair, und er ist ein gefährlicher Mann.

Nächster Besuch. «Ich kann ƒ 20 bezahlen.»[8] – «Gut, können Sie zwei Monate kommen und ich werde Sie auch später nicht im Stich lassen.»

Da saß ich nun mit meiner «seelischen Verstopfung». Und er würde Ordnung bringen in das innerliche Chaos, die Leitung über die innerlichen gegensätzlichen Kräfte übernehmen, die in mir wirken. Er nähme mich gleichsam an die Hand und sagte, schau, so musst du leben. Mein Leben lang habe ich das Gefühl gehabt: Wenn doch nur jemand käme, der mich an die Hand nähme und der sich um mich kümmerte. Ich erscheine tüchtig und mache alles allein, aber ich würde mich so schrecklich gerne jemandem ausliefern. Und das tat nun dieser wildfremde Herr S. mit seinem komplizierten Gesicht, und in einer Woche hatte er schon, trotz allem, Wunder an mir vollbracht. Gymnastik, Atemübungen, erhellende, befreiende Worte über meine Depressionen, Beziehungen zu anderen usw. Und ich lebte auf einmal anders, befreiter, «fließender», das verstopfte Gefühl verschwand, es kam etwas Ruhe und Ordnung dort hinein, vorläufig alles nur unter dem Einfluss seiner magischen Persönlichkeit, aber das wird noch psychisch begründet und bewusst gemacht werden.

Aber jetzt. «Körper und Seele sind eins.» Aus diesem Grund begann er sicherlich meine körperlichen Kräfte in einem Ringkampf zu messen. Meine Kräfte schienen ziemlich groß zu sein. Und schon geschah das Merkwürdige, nämlich dass ich diesen großen Kerl zu Boden warf. All meine innere Spannung, meine zusammengeballte Kraft brach los, und da lag er, körperlich und auch psychisch, wie er mir später erzählte, auf den Boden geworfen. Das hatte bei ihm noch nie jemand fertiggebracht. Er verstand nicht, wie ich das geschafft hatte. Seine Lippe blutete. Diese durfte ich mit Eau de Cologne waschen.

Eine unheimische,[9] vertrauliche Arbeit. Aber er war so «frei», so arglos, offen, ungekünstelt in seinen Bewegungen, auch als wir zusammen über den Boden rollten, und auch als ich steif von seinen Armen umklammert, schließlich gezähmt, unter ihm lag, blieb er «sachlich», rein, obwohl ich mich kurz der körperlichen Versuchung hingab, die für mich von ihm ausging. Aber es war alles noch gut, rein, für mich etwas Neues und Unerwartetes und auch etwas Befreiendes, dieses Ringen, obschon es später meine Fantasie zu stark anregte.

Ein andermal mehr.

Sonntagabend im Badezimmer.

Ich bin nun blitzblank von innen. Heute Abend war es noch kurz seine Stimme am Telefon, die meinen Körper gänzlich in Aufruhr versetzte. Aber ich habe wie ein Rohrspatz mit mir selbst geschimpft und mir gesagt, dass ich doch kein hysterischer Backfisch[10] mehr bin. Und ich konnte plötzlich die Mönche begreifen, die sich selbst geißeln, um das sündige Fleisch zu zügeln. Und das war kurz ein Kampf gegen mich selbst, wahnsinnig war ich, aber danach große Klarheit und Ruhe. Und nun fühle ich mich herrlich, blitzblank von innen. S. ist wieder einmal für das soundsovielte Mal besiegt. Wird es lange andauern? Ich bin nicht verliebt in ihn und ich liebe ihn auch nicht, aber ich spüre in gewisser Hinsicht seine Persönlichkeit, die noch nicht «fertig» ist, die noch mit sich selbst kämpft, schwer auf mir lasten. Im Augenblick nicht mehr. Ich sehe ihn nun aus der Distanz: ein lebendiger, kämpfender Mensch, mit Urkräften in sich und doch auch spiritualisiert, mit durchsichtigen Augen und einem sinnlichen Mund.

Der Tag begann so gut, so hell und klar in meinem Kopf, das muss ich später noch aufschreiben, später folgte ein sehr schlimmes Tief, ein Druck auf meinem Schädel, den ich nicht loswerden konnte, und schwere Gedanken, viel zu schwer für mein Gefühl und dahinter die Leere und das Warum, aber auch dagegen wird gekämpft werden.

«Melodisch rollt die Welt aus Gottes Hand»,[11] diese Worte von Verwey gingen mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Ich wünschte, dass ich selbst melodisch aus Gottes Hand rollte.

Und jetzt gute Nacht.

Montagmorgen [10. März 1941], 9 Uhr.

So, Mädchen, nun wird gearbeitet, oder ich schlage dich tot. Und nicht denken, ich habe hier ein wenig Kopfschmerzen und bin da ein bisschen unpässlich, und jetzt geht es nicht so gut. Das ist in höchstem Maße unziemlich. Du musst arbeiten und damit basta. Und keine Fantasien und «großartigen» Ideen und fabelhafte Intuitionen; eine Übersetzungsübung machen, Vokabeln nachschlagen ist viel wichtiger.[12] Und das werde ich lernen müssen und dafür werde ich mich noch zu Tode kämpfen müssen: nämlich alle Fantasien und Träumereien mit Gewalt aus den Gedanken zu verbannen und mich zu säubern von innen, sodass Platz gemacht wird für die kleinen und großen Dinge des Studiums. Eigentlich habe ich noch nie gut gearbeitet. Es ist hier wieder dasselbe wie mit der Sexualität: Wenn mich jemand beeindruckt, dann kann ich Tage und Nächte lang in den erotischen Fantasien schwelgen, ich glaube, dass es mir bis jetzt kaum bewusst ist, wie viel Energie das frisst, und kommt es dann zu einem realen Kontakt, dann ist die Enttäuschung enorm groß. Die Realität kommt nicht an meine Fantasie heran, weil diese zu ausschweifend ist. So war es das eine Mal mit S. auch. Ich hatte mir eine ganz bestimmte Vorstellung von meinem Besuch bei ihm gemacht und ging in einer Art Freudentaumel hin, einen Turnanzug unter meinem Wollkleid. Aber alles war anders. Er war wieder sachlich und sehr weit weg, sodass ich sogleich erstarrte. Und diese Gymnastik taugte auch nichts. Als ich in meinem Turnanzug dastand, schauten wir beide so verlegen wie Adam und Eva nach dem Essen des Apfels. Und er zog die Vorhänge zu und verschloss die Tür, und die gewohnte Ungezwungenheit seiner Bewegungen war weg, und ich wollte wegrennen und weinen, so fürchterlich fand ich es, und als wir über den Boden rollten, klammerte ich mich an ihm fest, sinnlich und doch mit Widerwillen gegen all dies, und seine Bewegungen waren ab einem bestimmten Moment auch nicht besonders unbefangen, abscheulich fand ich alles. Und wenn ich zuvor nicht diese Fantasien gehabt hätte, wäre sicherlich alles anders gewesen. Es gab auf einmal einen gewaltigen Zusammenprall von meinem ausschweifenden Fantasieleben und der ernüchternden Wirklichkeit, die zu einem verlegenen Mann zusammenschrumpfte, der am Ende ein zerknittertes Hemd in seine Hose stopfte und schwitzte. Und so ist es auch mit meiner Arbeit: Ich kann manchmal auf einmal sehr klar und deutlich eine bestimmte Menge des Stoffes durchschauen und durchdenken, große, unklare Gedanken, kaum fassbar, durch die ich plötzlich ein sehr starkes Gefühl der eigenen Wichtigkeit bekomme. Aber wenn ich versuchte, sie aufzuschreiben, würden sie zu nichts zusammenschrumpfen, und darum habe ich auch nicht den Mut dazu, sie aufzuschreiben, weil ich wahrscheinlich zu enttäuscht wäre von dem unbedeutenden Aufsatz, der dabei herauskäme. Aber eine Sache werde ich dir nun ans Herz legen, Kleines: Von der Konkretisierung der großen, vagen Ideen musst du nicht sprechen. Der kleinste, unbedeutendste Aufsatz, den du niederschreibst, ist wichtiger als die Flut der grandiosen Ideen, in denen du schwelgst. Natürlich darfst du deine Ahnungen und deine Intuition behalten, das ist eine Quelle, aus der du schöpfst, aber sorge dafür, dass du nicht in dieser Quelle ertrinkst. Organisiere den Kram ein bisschen, betreibe ein wenig mentale Hygiene. Deine Fantasie, deine inneren Emotionen usw. sind der große Ozean, dem du kleine Stückchen Land entreißen musst, die wahrscheinlich wieder einmal überschwemmt werden. So ein Ozean ist äußerst grandios und elementar, aber es geht um die kleinen Stückchen Land, die du erobern kannst. Die Übersetzungsübung, die du nun machen wirst, ist wichtiger als die großartigen Gedanken über Tolstoi und Napoleon,[13] die du neulich mitten in der Nacht hattest, und der Unterricht, den du dem fleißigen Mädchen[14] am Freitagabend erteilst, ist wichtiger als alle Philosophie, die du im Vagen betreibst. Halte dir das verdammt gut vor Augen. Überschätze die innere Wucht nicht. Du fühlst dich dadurch manchmal zu etwas Großartigem auserkoren und als etwas Besseres als die anderen sogenannten «alltäglichen» Menschen, von deren Innenleben du doch eigentlich nichts weißt, aber du bist ein Schwächling und ein Trottel, wenn du weiterschwelgst und nachträglich all diese inneren Wellen genießt. Halte das Festland vor Augen und zappele nicht kraftlos im Ozean. Und nun diese Übersetzungsübung!

Montagnacht, 12 Uhr.

Der Tag war großartig! Ich entreiße den tobenden Wellen Land, als ob es nichts wäre.

Russische Übersetzungsübung, so konzentriert wie niemals zuvor. Nickerchen von nur einer halben Stunde. Danach Friedl und Anna.[15] Kostete mich nicht dieselbe Anstrengung, die mich sonst Gespräche mit anderen kosten. Danach diese humorvolle Handlese-Sitzung. Der Abstand zu S. war ausgezeichnet. Ging sehr unbeschwert wieder nach Hause. Gespräch mit Wiep.[16] Habe mich vollkommen auf sie eingestellt und bemühte mich, ihr in diesem Gespräch etwas zu geben; ich glaube, dass es mir ziemlich gut gelungen ist, trotzdem nahm es mich zu stark mit. Hinterher noch ein wenig mit Pa Han[17] geplaudert. Und nun schlafen, zuerst faulenzen, weg mit den Gedanken und Grübeleien. Das Leben ist schön, die Auseinandersetzung hat begonnen und der erste Tag war schön, viel zu schön!

Dienstagmorgen [11. März 1941], 9 Uhr.

In der vergangenen Nacht war es noch nicht so schön. Das harmonische Rollen aus Gottes Hand ist nicht so ganz geglückt. Es ist verrückt, dass so wenig Gesellschaft wie gestern Abend noch so stark auf mich nachwirkt. Es geisterte mir durch den Kopf heute Nacht, dann war da ein Antlitz, dann eine Wahrnehmung, dann eine Gebärde, danach sah ich mich selbst wieder, und das alles hat keinen Sinn, es sind lauter kleine Stiche, die mir Ansporn geben, ohne dass es irgendein Ziel hat. Wie dies auszutreiben ist, weiß ich noch nicht. Atemgymnastik mitten in der Nacht, danach aus meinem Bett gesprungen und mich selbst ausgescholten, aber der Film in meinem Kopf lief ständig weiter. Zwar kurz erotische Fantasien über S., aber die waren einfach zu vertreiben.

Ich will diesen Mann doch überhaupt nicht besitzen, diese Fantasien über ihn sind etwas Elendes, es ist ein wenig experimentieren, ein wenig spielen, und wenn wirklich etwas von diesen Fantasien konkretisiert würde, so schreckte ich zurück wie ein ängstlicher Backfisch. Und dadurch, dass ich dies so genau weiß, kann ich das auch aus dem Bewusstsein verbannen. Er ist ein wunderbarer Mann zum Beobachten, es ist eine menschliche, reine Freude zu wissen, dass er existiert; die Atmosphäre, die von ihm ausgeht, ist so erquicklich und erheiternd, aber weg, in Gottes Namen weg mit dieser widerlichen Fantasterei, sie trübt zu oft das Seelenleben.

Gestern war unter den Schülern auch diese zerbrechliche kleine Frau[18] mit ihrem kränklichen Gesichtchen, das dieses hingebungsvolle Lächeln hervorgebracht hat. Es stellte sich heraus, dass sie verheiratet und eine Deutsche war, und als sie gerade sprach, hörte ich auf einmal, dass sie stotterte. S. mal fragen, was sie für eine ist, sie fesselt mich, d.h., ich habe ein sehr zärtliches, beschützendes Gefühl für sie, und irgendwie bezaubert sie mich auch.

Und nun auf zu Lermontow![19]

halb 11.

Man bekommt nichts umsonst. Große innere Anspannung. Schwierig. Hinter Lermontow taucht andauernd der fahle, runzlige Kopf von S. auf, so, wie er dort gestern saß: hinter dem Tisch, in sich selbst versunken, zusammengeballte Kraft, die gescheiten Augen schauten aus dieser warmen Kraft heraus, aus dieser abgeschlossenen, fesselnden Welt, die er selbst darstellt. Ha, wie schön formuliert, aber ich schmiere es nur so hin, wie es zufällig aus dem Stift kommt, das scheint mir das Beste zu sein. Und das ist das Schwierige an der Arbeit. Ich will fortwährend zu diesem Kopf hin, der mir so lieb ist, ich möchte mit ihm sprechen, ihn streicheln, mich mit ihm in der Fantasie beschäftigen, aber ich schubse ihn weg, fluche wie ein Kutscher, das geht nicht, das geht wirklich nicht, du musst arbeiten und dann gelingt es auch, ein Gedicht von Lermontow ganz konzentriert zu studieren. Konzentriertes Arbeiten ist das Schönste, was es gibt, aber du lieber Himmel, was müssen dafür für Kräfte aufgeboten werden, und jetzt aber ins Seminar. Ich werde nun dort auch anders dabei sein. Früher, d.h. letzte Woche noch, hörte ich zur einen Hälfte zu und zur anderen Hälfte träumte ich und dachte immerfort: Ach, ich studiere das, was er sagt, später irgendwann noch einmal,[20] aber jetzt bin ich gerade so herrlich am Fantasieren. Einfach entsetzlich, schlapp und erbärmlich, solange du nur so halb dabei bist, wird das auch nichts werden. Und nun wirst du aufpassen: Du sollst wollen! Dies ist der Anfang von allem.

Mittwoch, 12. März [1941], 9 Uhr morgens.

Gestern war das Leben schön: bis an den Rand ausgefüllt, und das Einzige, was davon natürlich noch nichts taugt, ist, dass ich mich dort noch allzu stark bewusst eindämme. Alles muss noch selbstverständlicher und einfacher werden, ich muss selbst noch gänzlich verschwinden. Gestern Morgen hat Lermontow schließlich gegen S. gewonnen, und das gab mir ein starkes Gefühl der Befriedigung. Mittags müde, ein Tief, ungeordnet und angespannt im Kopf. Aber dann habe ich den Kraftakt vollbracht und mich selbst zurückgedrängt und Gogol dafür an diese Stelle gesetzt. Die «Belohnung» war der letzte Satz[21] der zwei Iwane: «Скучно на зтом свете, господа.»[22] Aber so etwas muss kein Kraftakt, sondern etwas Selbstverständliches sein. Du musst nicht ständig fragen, wie du dich jetzt fühlst, sondern du musst nur arbeiten, und im gegebenen Augenblick ist dann an die Stelle des eigenen Unbehaglich-Fühlens die Arbeit getreten, und so sollte das sein.

Alfred Adler[23] drückt dies in seinen «Lebensproblemen» so aus:

«Als Einleitung zu unserer gemeinsamen Arbeit will ich Ihnen eine Geschichte erzählen aus dem Werk eines chinesischen Autors, der ungefähr vor 3000 Jahren lebte. Nur wenige Menschen scheinen die Belehrung, welche diese Geschichte enthält, in die Praxis umsetzen zu können. Ich selbst gebe mein Bestes, es zu tun, und auch für Sie kann es von großem Nutzen sein bei der Auseinandersetzung mit dem, was in diesem Buch dargelegt wird. Ein Holzschnitzer schuf einmal eine herrliche Skulptur, ein wahrhaftes Kunstwerk, das von allen außerordentlich bewundert wurde. Auch sein Fürst, Prinz Li, war des Lobes voll und fragte ihn nach dem Geheimnis seiner Kunst. Der Bildhauer antwortete: ‹Wie könnte ich als einfacher Mann und Euer Knecht vor Ihnen ein Geheimnis haben? Ich hüte weder ein Geheimnis noch ist meine Kunst etwas Außergewöhnliches. Ich möchte Ihnen allerdings erzählen, wie mein Werk entstanden ist. Als ich mir vorgenommen hatte, eine Skulptur zu schnitzen, bemerkte ich, dass in mir zu viel Eitelkeit und Hochmut steckte. Ich arbeitete folglich zwei Tage daran, mich von diesen Sünden zu befreien, und meinte dann, ich sei rein. Aber nun bemerkte ich, dass ich vom Neid auf einen Berufskollegen angetrieben war. Ich arbeitete wieder zwei Tage und besiegte meinen Neid. Daraufhin spürte ich, dass ich mich zu sehr nach Ihrem Lob sehnte. Es kostete mich wieder zwei Tage, dieses Verlangen zum Verschwinden zu bringen. Schließlich jedoch bemerkte ich, dass ich daran dachte, wie viel Geld ich für die Skulptur bekommen würde. Diesmal benötigte ich vier Tage, doch endlich fühlte ich mich frei und stark. Ich ging in den Wald, und als ich einen Tannenbaum sah, von dem ich spürte, dass er und ich zusammenpassten, holzte ich ihn ab, brachte ihn zu mir nach Hause und machte mich an die Arbeit.› Man könnte diese Geschichte so zusammenfassen, dass jeder, der eine wichtige Arbeit in Angriff nimmt, sich selbst vergessen sollte